Первый слайд презентации: Нейродерматозы

Слайд 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ

Классификация зудящих дерматозов Кожный зуд: этиопатогенез, клиника и лечение Атопический дерматит: этиопатогенез, классификация, клиника, осложнения, диагностические критерии, лечение, профилактика Ограниченный нейродермит Почесуха Крапивница

Слайд 3: Зудящие дерматозы

- это группа заболеваний, основным симптомом которых является зуд: Кожный зуд: универсальный локализованный Атопический дерматит Ограниченный нейродермит Почесуха Крапивница

Слайд 4: Кожный зуд

Зуд – ощущение потребности расчесывания, это видоизмененное чувство боли, зуд воспрнимается нервными рецепторами, заложенными в эпидермисе. Ощущение зуда присуще и некоторым слизистым оболочкам (полость рта, уретра, анус, влагалище). Кожный зуд может быть универсальным и ограниченным

Слайд 5: Кожный зуд

Может быть симптомом системного заболевания: болезней крови обменных нарушений поражения печени, почек, аутоинтоксикации при заболеваних желудочно-кишечного тракта новообразования глистной инвазии

Слайд 6: Универсальный зуд

Старческий Сезонный – возникает летом как начальный симптом фотодерматоза Высотный – при подъеме на высоту Аутотоксический – в результате употребления некоторых пищевых продуктов, приема лекарственных препаратов

Слайд 7: Причины ограниченного зуда

Глисты (энтеробиоз) Воспалительные изменения в области вульвы, уретры, прямой кишки Ограниченный вегетоневроз с местным изменением микроциркуляции, трофики, потоотделения

Слайд 8: Клиника кожного зуда

Первичные элементы сыпи отсутствуют Вторичные элементы: экскориации, геморрагические корочки Полированные ногти – объективный признак зуда

Слайд 9: Диагностические тесты при кожном зуде

Общий анализ крови и мочи Биохимическое исследование крови Анализ кала на скрытую кровь, яйца гельминтов Рентгенография органов грудной клетки УЗИ органов брюшной полости Функциональное обследование щитовиджной железы

Слайд 10: Лечение кожного зуда

Лечение выявленного заболевания Симптоматическая терапия десенсибилизирующие антигистаминные транквилизаторы Наружно: 2-3% спиртовые или водные растворы уксусной, карболовой,салициловой кислот, 1-2% ментол, взбалтываемы взвеси с ментолом и анестезином. При ограниченном зуде – кортикостероидные кремы при отсутствии противопоказаний.

Слайд 11: Атопический дерматит (АтД)

это аллергическое заболевание кожи с наследственной предрасположенностью, сопровождающееся зудом и характеризующееся хроническим рецидивирующим течением. Локализация и морфологические особенности очагов зависят от возраста.

Слайд 12: Эпидемиология АтД

В развитых странах заболеваемость АтД у детей составляет 13-37%, у взрослых – 0,2-2%. В России – заболеваемость АтД - 5,9%.

Слайд 13: Классификация АтД

В зависимости от времени развития: младенческий (до 2 лет) детский (от 2 до 13 лет) подростковый и взрослый (от 13 лет и старше)

Слайд 14: Классификация АтД

В зависимости от локализации: ограниченно-локализованный (площадь поражения не превышает 10% кожного покрова); распространенный (площадь поражения составляет от 10 до 50% кожного покрова); диффузный (площадь поражения более 50% кожного покрова). Заболевание протекает волнообразно, с неоднократными обострениями и различной длительности периодами ремиссий.

Слайд 15: Классификация АтД

В зависимости от степени тяжести выделяют: легкий АтД (преимущественно ограниченно-локализованные проявления, незначительно выраженный кожный зуд, редкие недлительные обострения, хороший эффект от проводимой терапии); среднетяжелый АтД (распространенный характер поражения, до 3—4 обострений в год, обострения более длительные, эффект от лечения не всегда выраженный); тяжелый АтД (распространенное или диффузное поражение, длительные обострения, редкие и непродолжительные ремиссии, выраженный зуд, лечение с незначительным и кратковременным улучшением).

Слайд 16: Классификация АтД

В зависимости от преобладания в клинической картине тех или иных морфологических элементов выделяют следующие формы АтД: экссудативная (отек, эритема, микровезикулы с мокнутием и образованием корок); эритематозно-сквамозная (эритема, шелушение в виде сливающихся очагов с нечеткими границами); эритематозно-сквамозная с лихенизацией (множественные папулы и лихенизация); лихеноидная (папулы сливаются в сплошные очаги со сравнительно четкими границами, имеется шелушение).

Слайд 17: Этиология АтД

АтД представляет собой полиэтиологическое заболевание. Важную роль играет наследственная предрасположенность, причем наследование носит полигенный характер. Наряду с этим манифестация заболевания зависит от воздействия средовых факторов риска. Экзогенные факторы риска способствуют развитию обострений и хроническому течению заболевания.

Слайд 18: Этиология АтД

Восприимчивость к средовым факторам зависит от возраста больного и его конституциональных особенностей : морфофункциональные характеристики ЖКТ эндокринной, нервной, иммунной систем Важная роль принадлежит пищевым и воздушным аллергенам.

Слайд 19: Патогенез

В основе патогенеза АтД лежит хроническое аллергическое воспаление кожи. Главную роль в развитии заболевания играют иммунные нарушения. Ведущий иммунопатологический механизм состоит в 2-фазном изменении соотношения Т1 и Т2-хелперов. В острую фазу происходит активация Т2-хелперов, приводящая к образованию Ig Е-антител. Хроническая фаза болезни характеризуется преобладанием Т1-хелперов. В роли иммунного пускового механизма выступает взаимодействие аллергенов с Ig Е антителами (реагинами) на поверхности тучных клеток и базофилов. Уже имеющееся аллергическое воспаление поддерживается за счет высвобождения медиаторов (гистамина, нейропептидов, цитокинов). Немаловажную роль играет наличие сопутствующих инфекционных заболеваний кожи и воздействие аутоантигенов.

Слайд 20: Патогенез

Важную роль в поддержании хронического воспаления кожи при АтД играет инфекция кожи и аутоантигены. В последние годы особое внимание исследователей обращено на патогенетическое значение микробной и грибковой флоры кожи у больных АтД. Высокая частота присутствия у больных с АтД грибов рода Ма lassezia furfur на коже и грибов рода С andida на коже и в носоглотке была обнаружена многими исследователями. Известная этиологическая роль гноеродной и грибковой флоры в развитии инфекционных осложнений у больных АтД в настоящее время убедительно дополнена сведениями об их участии в патогенезе заболевания путем продукции специфических IgE, развития сенсибилизации и дополнительной активации дермальных лимфоцитов.

Слайд 21: Клинические признаки и симптомы

В различные возрастные периоды для заболевания характерны : определенная локализация и морфологические особенности кожных высыпаний. Основные различия клинических проявлений заключаются в локализации очагов поражения и соотношении экссудативных и лихеноидных компонентов. Зуд служит постоянным симптомом независимо от возраста. Часто наблюдаются различные нарушения сна, изменения психоэмоционального состояния больных.

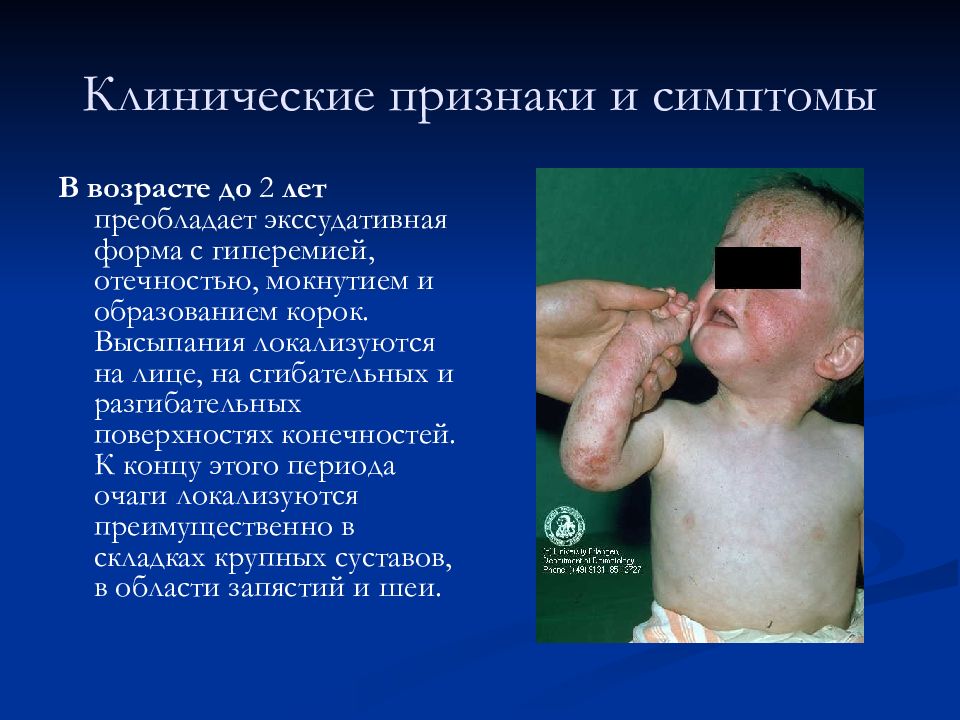

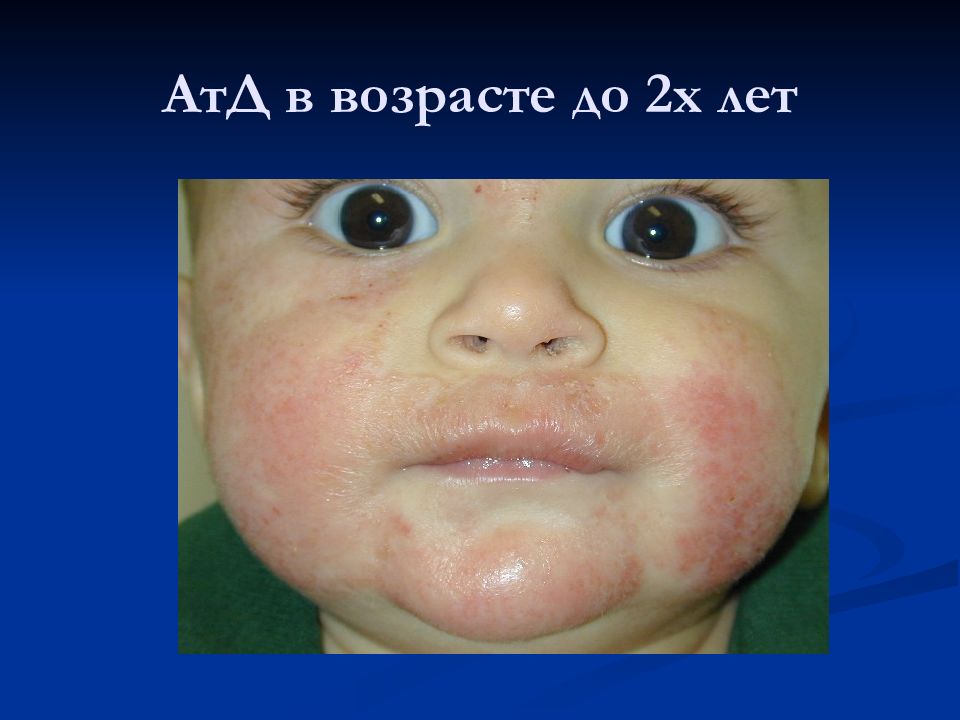

Слайд 22: Клинические признаки и симптомы

В возрасте до 2 лет преобладает экссудативная форма с гиперемией, отечностью, мокнутием и образованием корок. Высыпания локализуются на лице, на сгибательных и разгибательных поверхностях конечностей. К концу этого периода очаги локализуются преимущественно в складках крупных суставов, в области запястий и шеи.

Слайд 25: Клинические признаки и симптомы

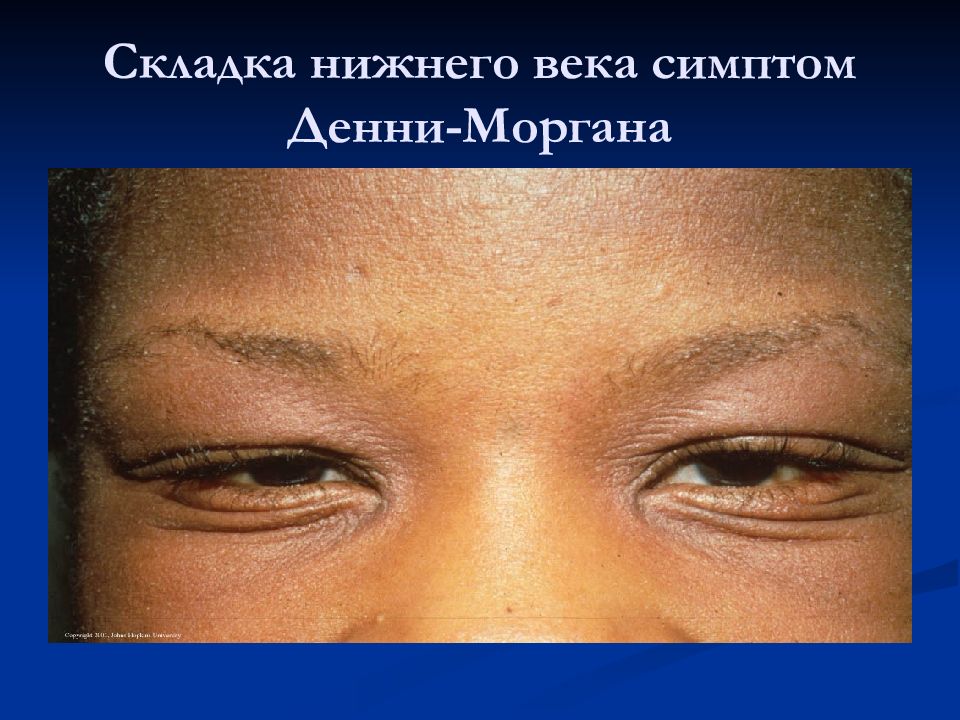

Во втором возрастном периоде (от 2 до 13) острые воспалительные явления и экссудация менее выражены, процесс носит характер хронического воспаления. Кожные проявления представлены эритемой, папулами, шелушением, инфильтрацией, лихенизацией, множественными экскориациями и трещинами. После исчезновения высыпаний остаются участки гипо- или гиперпигментации. Формируется дополнительная складка нижнего века (симптом Денни—Моргана).

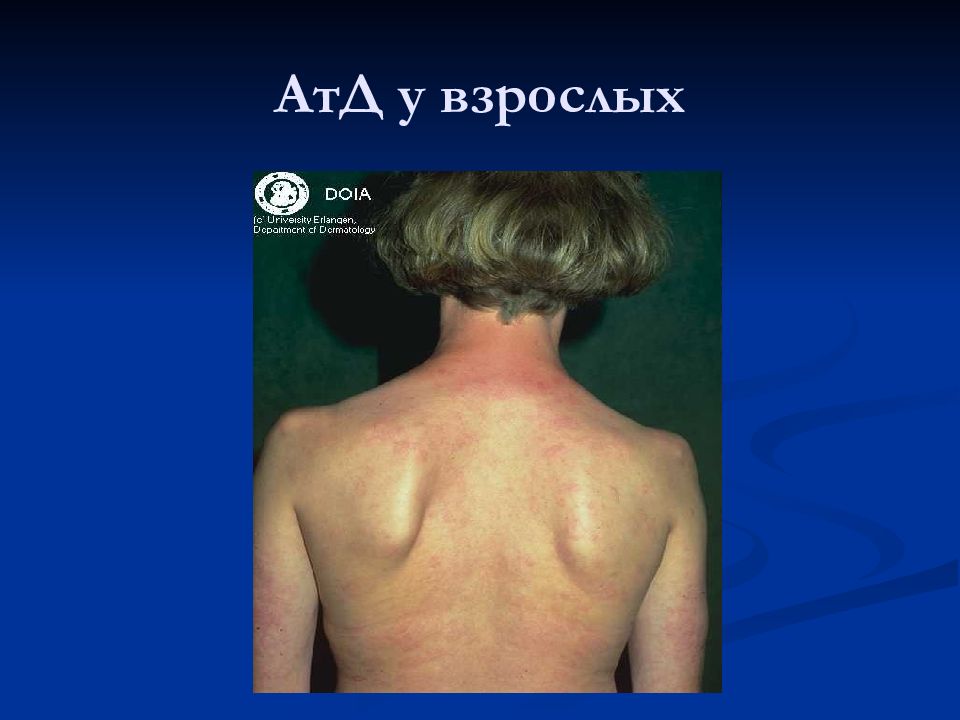

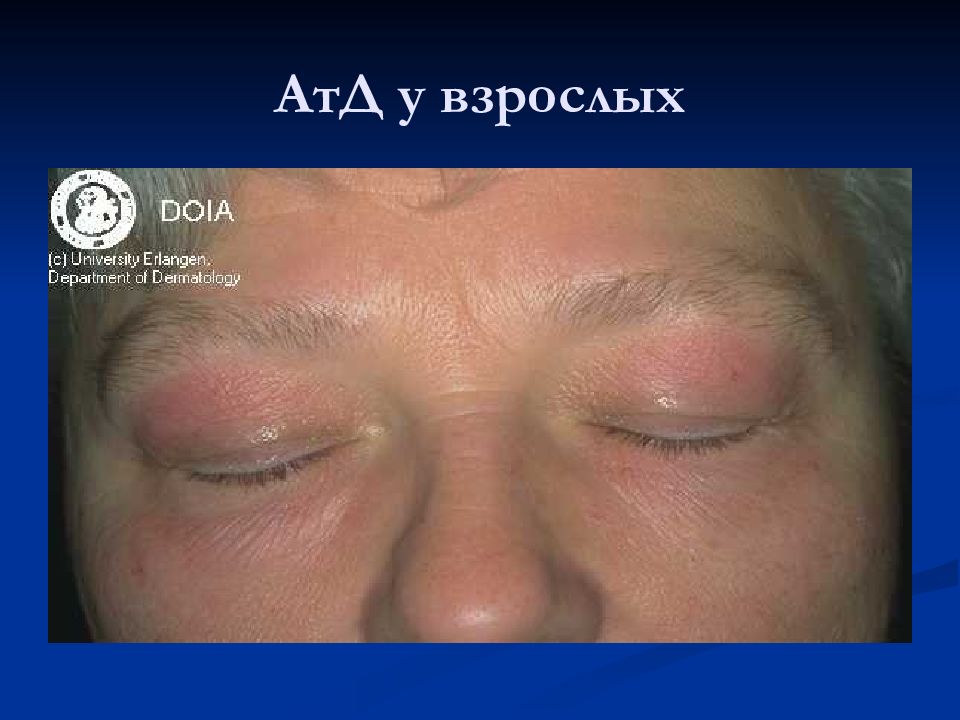

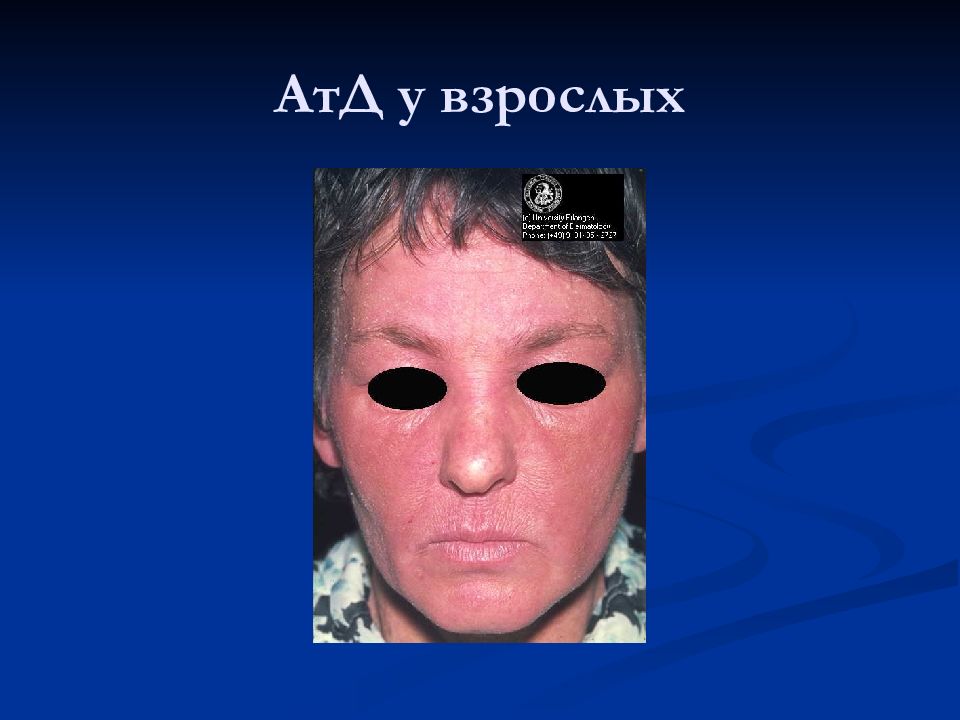

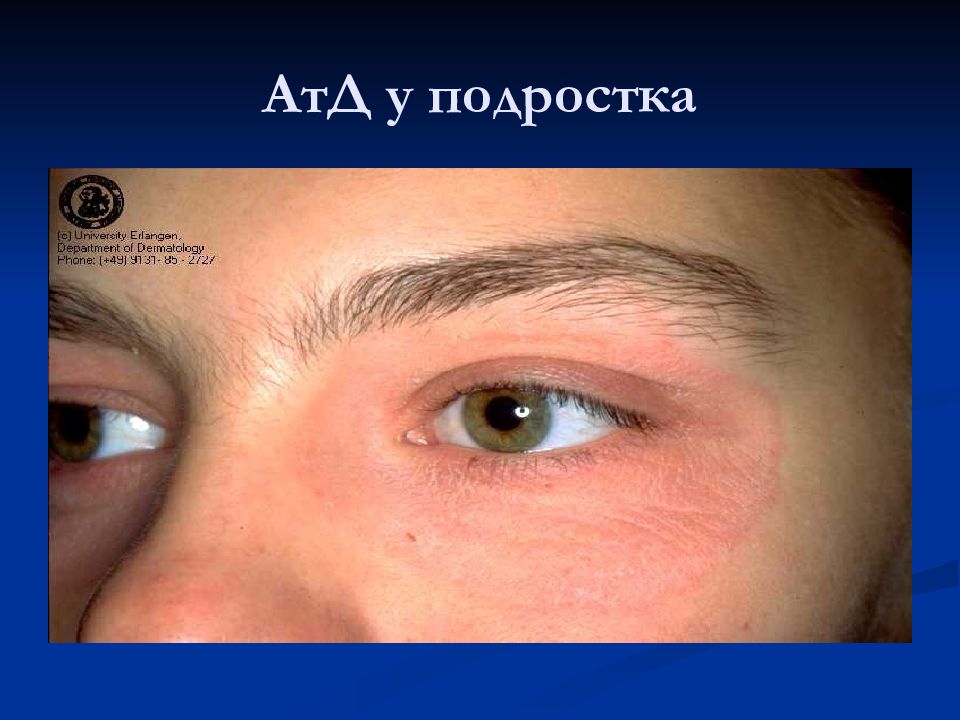

Слайд 30: Клинические признаки и симптомы

В подростковом возрасте и у взрослых преобладают явления инфильтрации с лихенизацией, эритема имеет синюшный оттенок. Папулы сливаются в очаги папулезной инфильтрации, характерна избирательность высыпаний в области верхней половины туловища, лица, шеи, верхних конечностей.

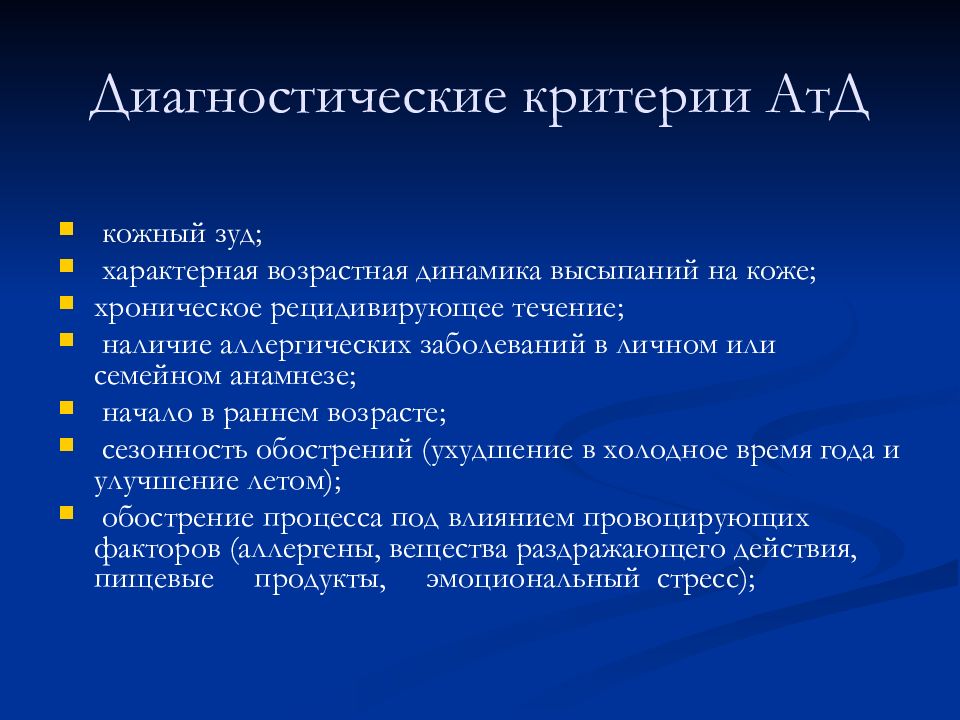

Слайд 36: Диагностические критерии A тД

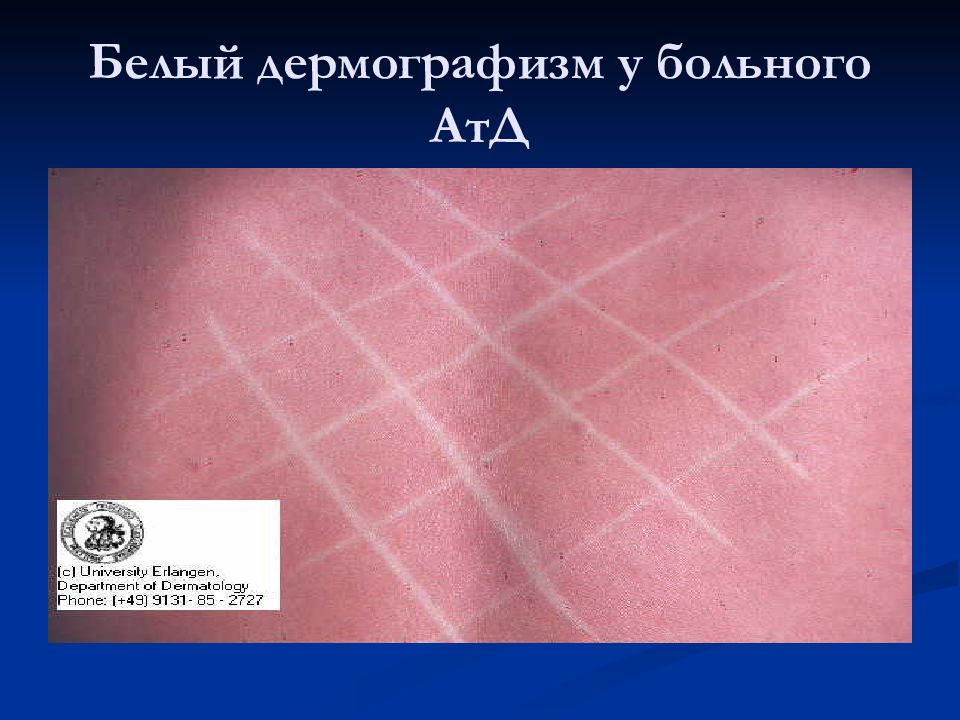

кожный зуд; характерная возрастная динамика высыпаний на коже; хроническое рецидивирующее течение; наличие аллергических заболеваний в личном или семейном анамнезе; начало в раннем возрасте; сезонность обострений (ухудшение в холодное время года и улучшение летом); обострение процесса под влиянием провоцирующих факторов (аллергены, вещества раздражающего действия, пищевые продукты, эмоциональный стресс);

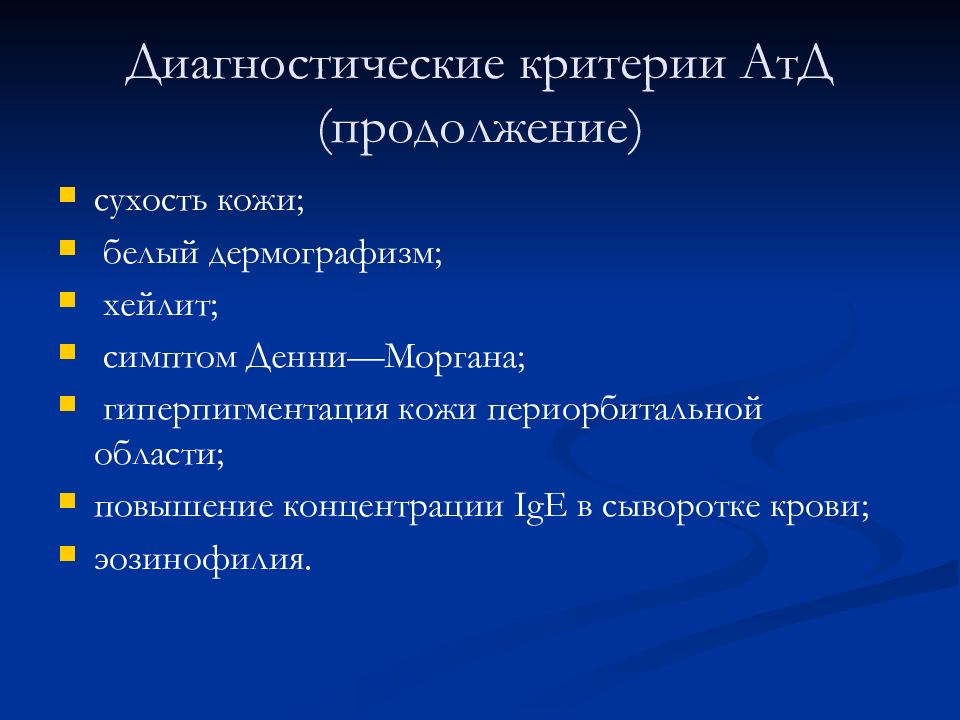

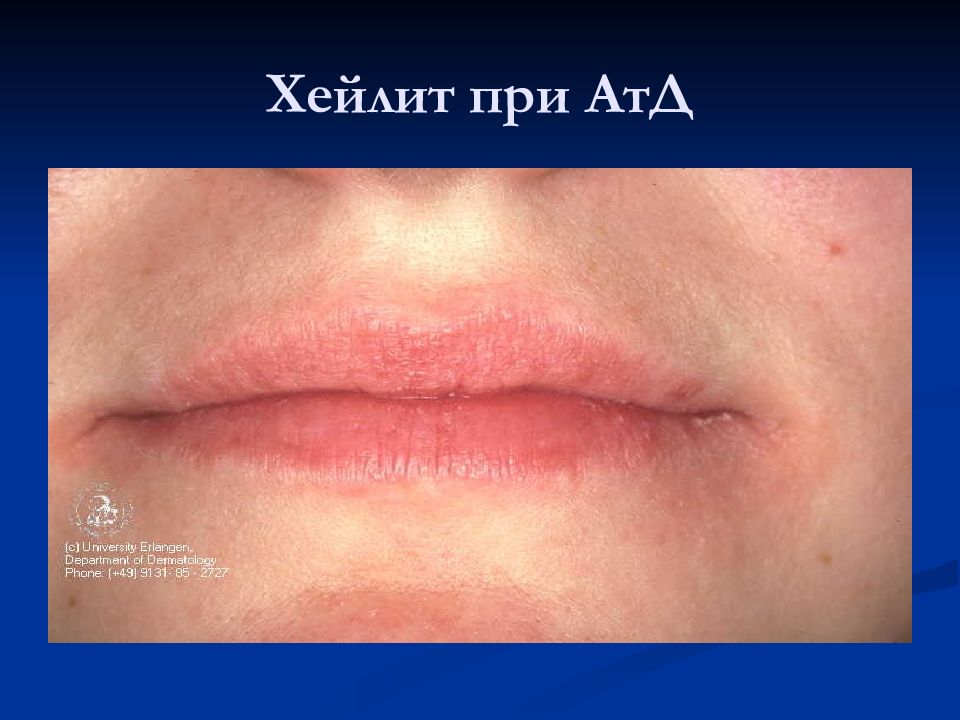

Слайд 37: Диагностические критерии A тД ( продолжение )

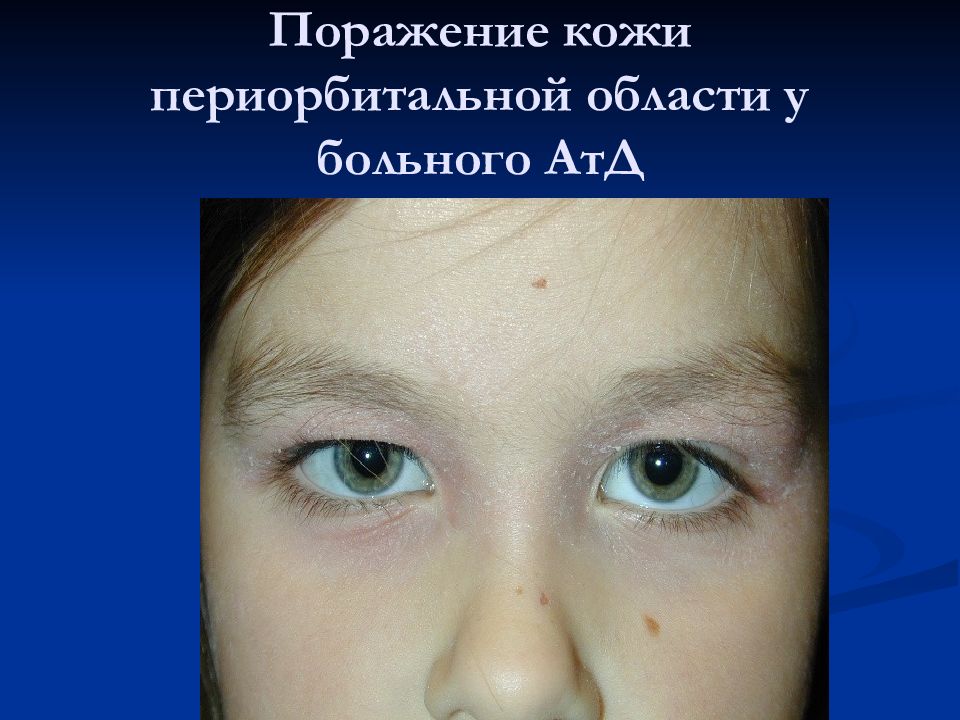

сухость кожи; белый дермографизм; хейлит; симптом Денни—Моргана; гиперпигментация кожи периорбитальной области; повышение концентрации Ig Е в сыворотке крови; эозинофилия.

Слайд 42: Рекомендуемые лабораторные исследования:

клинический анализ крови; определение концентрации Ig Е в сыворотке крови; кожные аллергические пробы.

Слайд 43: Дифференциальный диагноз A тД

проводят с : себорейным дерматитом чесоткой ихтиозом обыкновенным ограниченным нейродермитом микробной экземой розовым лишаем дерматофитией лимфомой кожи в ранней стадии болезнью Дюринга

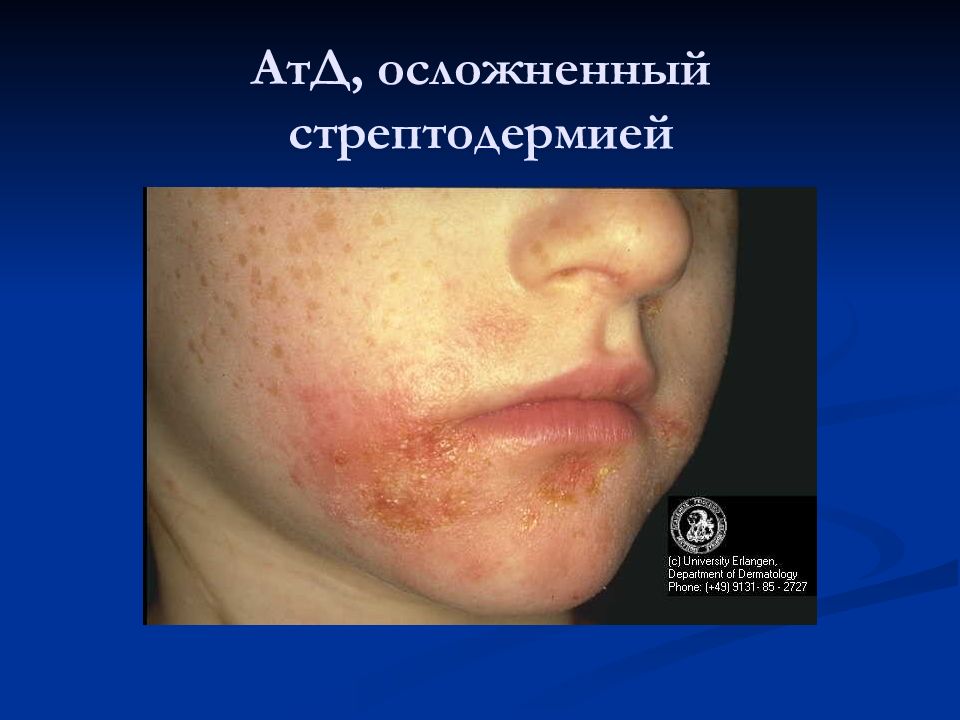

Слайд 44: Осложнения АтД

Присоединение вторичной инфекции Герпетиформная экзема Капоши Себорейный дерматит Дерматогенная лимфаденопатия Бородавки Контагиозный моллюск Микоз гладкой кожи

Слайд 47: Общие принципы лечения

Лечение должно быть комплексным, с воздействием на все звенья патогенеза. Его следует проводить с учетом особенностей клинических проявлений и степени тяжести заболевания. Прежде всего необходимо исключить воздействие аллергенов, послуживших пусковым фактором. Системная терапия включает в себя применение антигистаминных, детоксикационных, гипосенсибилизирующих ЛС, ГКС. При поражении других органов и систем используются дополнительные ЛС. Наряду с системной проводится местная терапия.

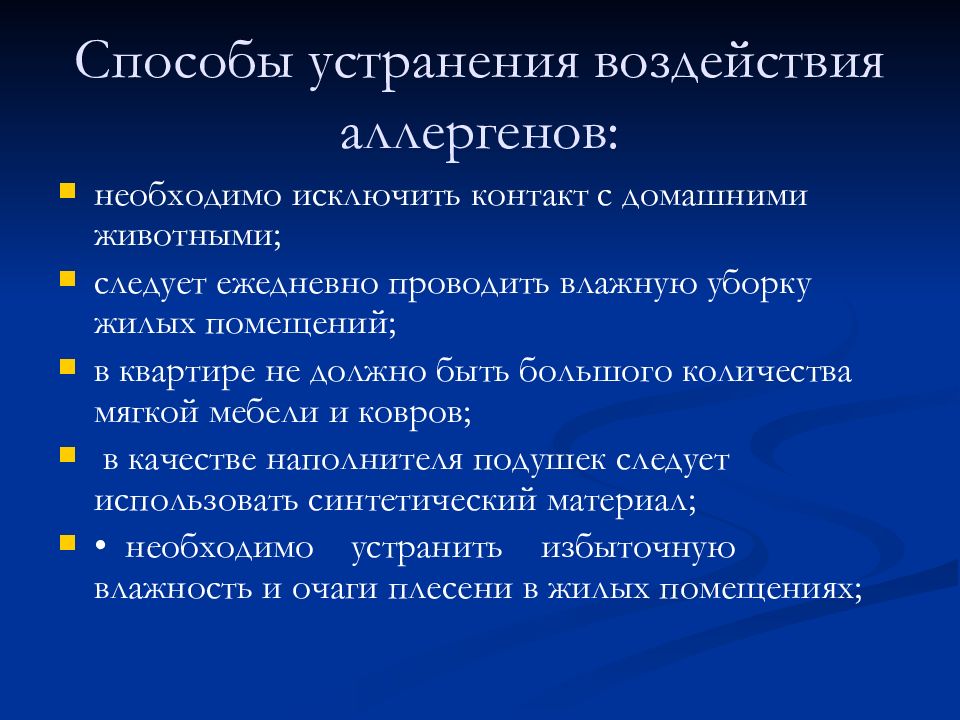

Слайд 48: Способы устранения воздействия аллергенов:

необходимо исключить контакт с домашними животными; следует ежедневно проводить влажную уборку жилых помещений; в квартире не должно быть большого количества мягкой мебели и ковров; в качестве наполнителя подушек следует использовать синтетический материал; • необходимо устранить избыточную влажность и очаги плесени в жилых помещениях;

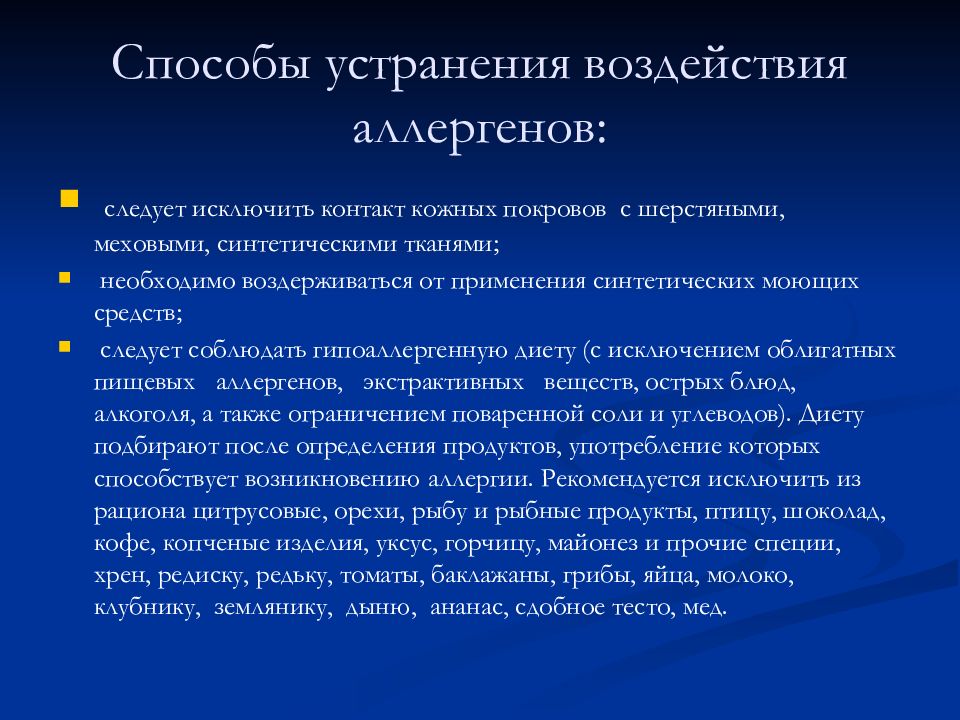

Слайд 49: Способы устранения воздействия аллергенов:

следует исключить контакт кожных покровов с шерстяными, меховыми, синтетическими тканями; необходимо воздерживаться от применения синтетических моющих средств; следует соблюдать гипоаллергенную диету (с исключением облигатных пищевых аллергенов, экстрактивных веществ, острых блюд, алкоголя, а также ограничением поваренной соли и углеводов). Диету подбирают после определения продуктов, употребление которых способствует возникновению аллергии. Рекомендуется исключить из рациона цитрусовые, орехи, рыбу и рыбные продукты, птицу, шоколад, кофе, копченые изделия, уксус, горчицу, майонез и прочие специи, хрен, редиску, редьку, томаты, баклажаны, грибы, яйца, молоко, клубнику, землянику, дыню, ананас, сдобное тесто, мед.

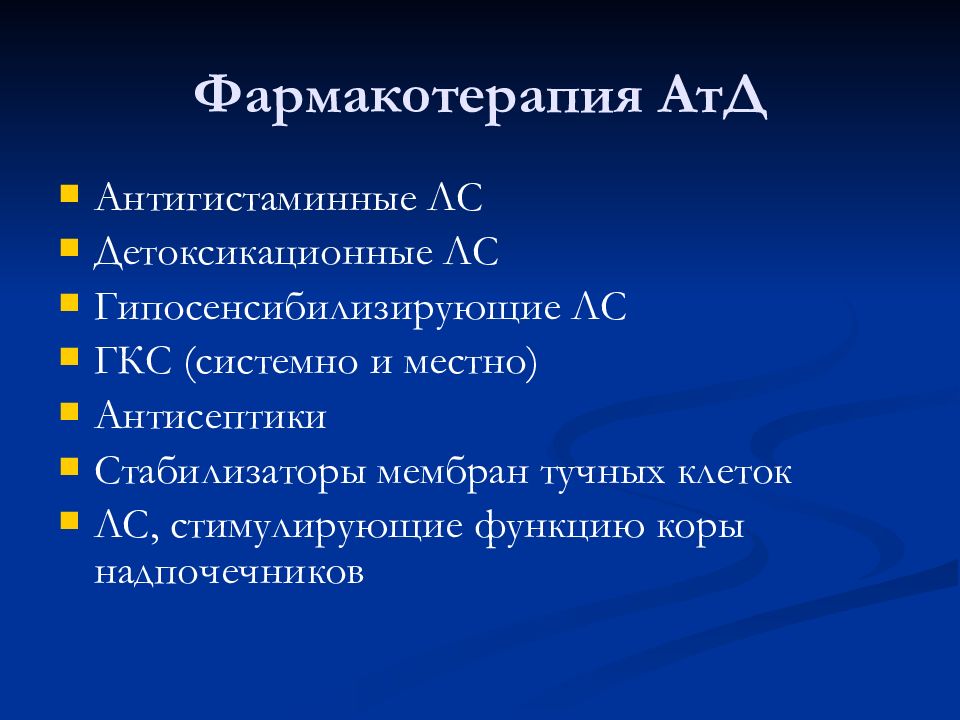

Слайд 50: Фармакотерапия АтД

Антигистаминные ЛС Детоксикационные ЛС Гипосенсибилизирующие ЛС ГКС (системно и местно) Антисептики Стабилизаторы мембран тучных клеток ЛС, стимулирующие функцию коры надпочечников

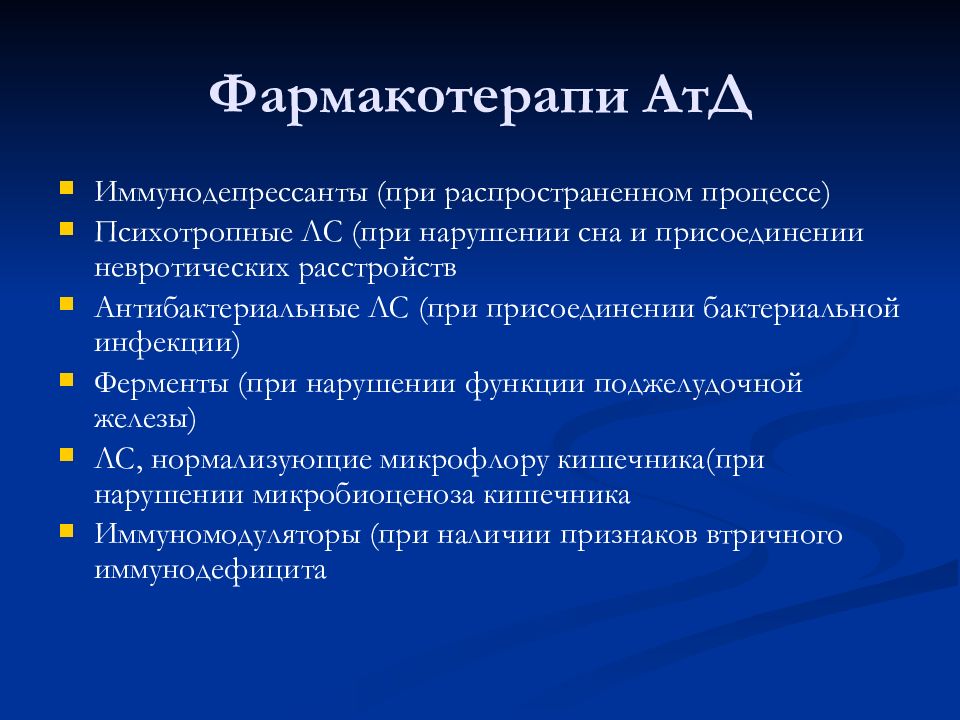

Слайд 51: Фармакотерапи АтД

Иммунодепрессанты (при распространенном процессе) Психотропные ЛС (при нарушении сна и присоединении невротических расстройств Антибактериальные ЛС (при присоединении бактериальной инфекции) Ферменты (при нарушении функции поджелудочной железы) ЛС, нормализующие микрофлору кишечника(при нарушении микробиоценоза кишечника Иммуномодуляторы (при наличии признаков втричного иммунодефицита

Слайд 52: Наружная терапия АтД

Наружная терапия проводится с учетом остроты и особенностей воспаления в коже. Наиболее часто используются кремы и пасты, содержащие противозудные и противовоспалительные вещества. Часто используются нафталанская нефть, АСД (фракция 3), древесный деготь. Для усиления противозудного действия добавляются фенол, тримекаин, димедрол и др. Нередко у больных наблюдается непереносимость ланолина, что требует индивидуального подбора мазевой основы (свиное сало, спермацет и др.). При наличии островоспалительной реакции кожи с мокнутием используют примочки и влажно-высыхающие повязки с вяжущими противомикробными средствами. При осложнении заболевания присоединением вторичной инфекции в наружные средства добавляются более сильные противомикробные средства. Наружно при легких и умеренных обострениях атопического дерматита используются короткие курсы топических стероидов (элоклом, адвантан) и местные ингибиторы кальциневрина(элидел) с переходом на «базовые» средства ухода за кожей больных АтД

Слайд 53: Профилактика АтД

Профилактические мероприятия должны быть направлены на предупреждение рецидивов и тяжелого осложненного течения атопического дерматита, а также на предупреждение возникновения заболевания в группе риска. При взятии больного на диспансерный учет должен быть продуман комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидивов и тяжелого осложненного течения атопического дерматита. Должна быть подобрана индивидуальная терапия, при назначении которой необходимо учесть форму заболевания, тяжесть течения, возраст пациента, наличие фоновых состояний и внекожных проявлений атопии.

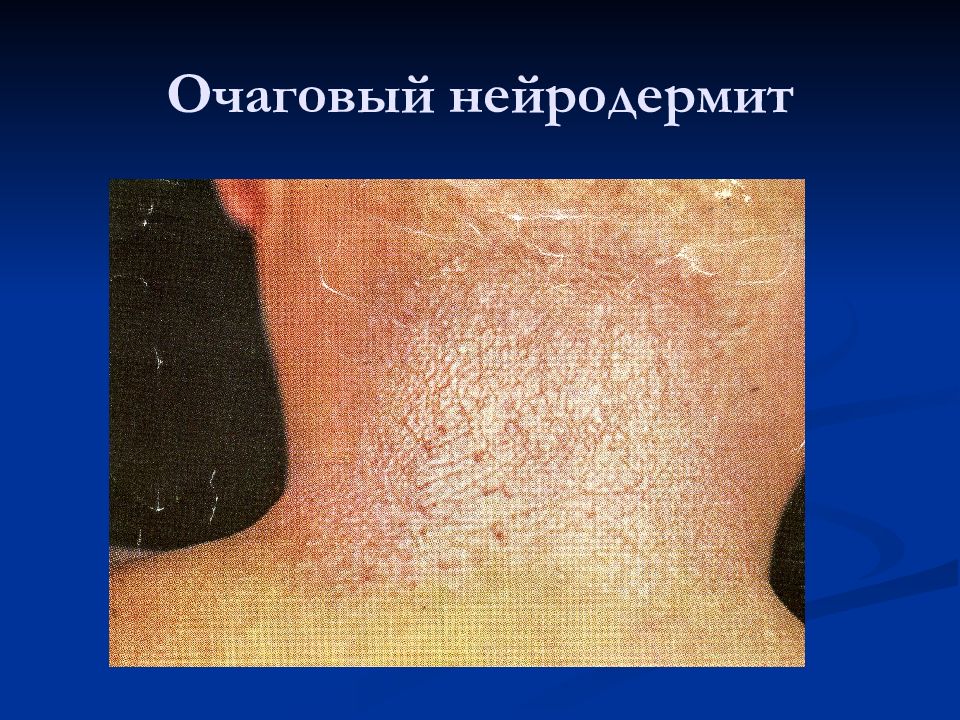

Слайд 54: Ограниченный нейродермит

Хроническое воспалительное зудящее поражение кожи. Может быть ограниченным проявлением АтД и существовать вне связи с атопией как самостоятельная нозологическая форма, развивающаяся на фоне гормональных расстройств и трам.

Слайд 55: Клиника ограниченного нейродермита

На коже задней поверхности шеи, в области голеностопных суставов и половых органов появляется зудящий очаг. Состоящий из трех зон: Лихенификация - в центре очага Мелкие лихеноидные папулы – средняя зона Гиперпигментация по периферии очага

Слайд 58: Лечение ограниченного нейродермита

Топические стероиды Разрешающие мази-дегтярная,нафталановая, с АСД Обкалывание очагов строидами, местными анестетиками Фонофорез стероидов, ИРТ, грязелечение

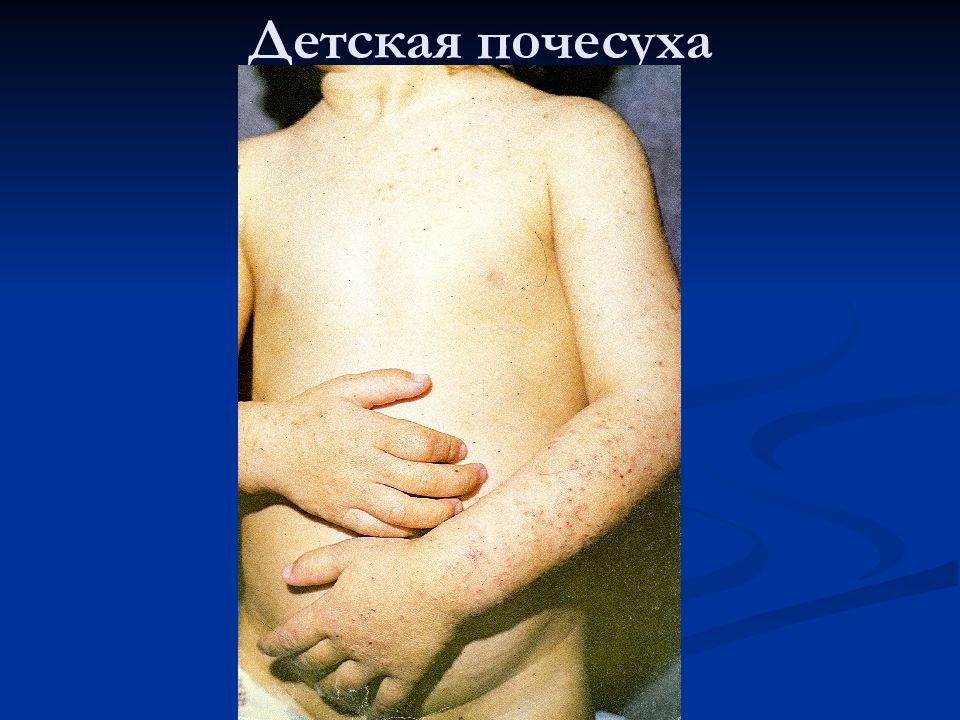

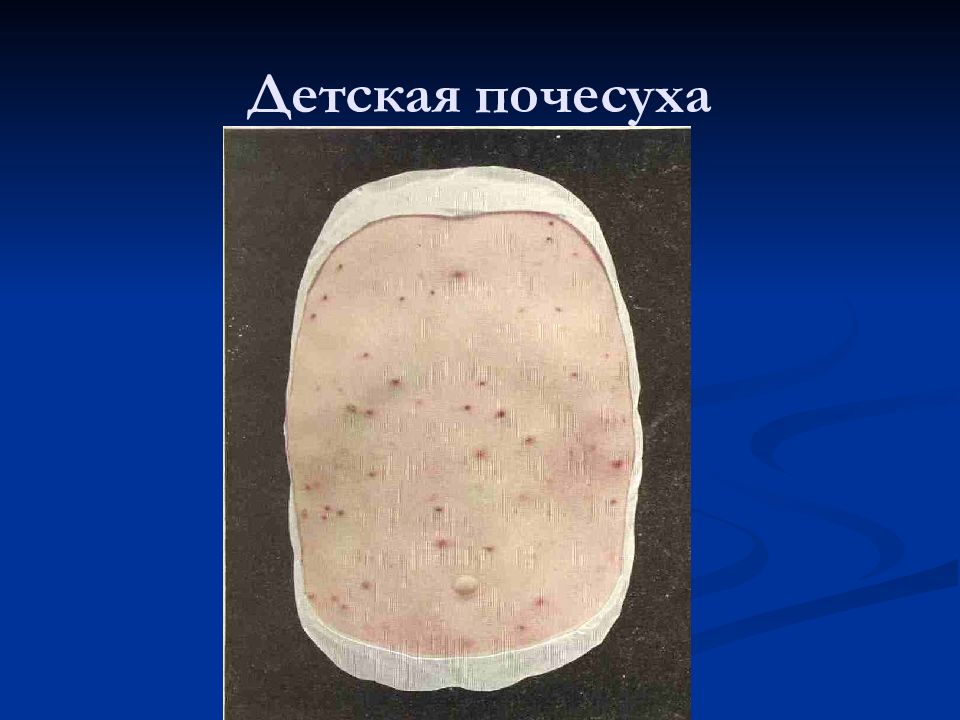

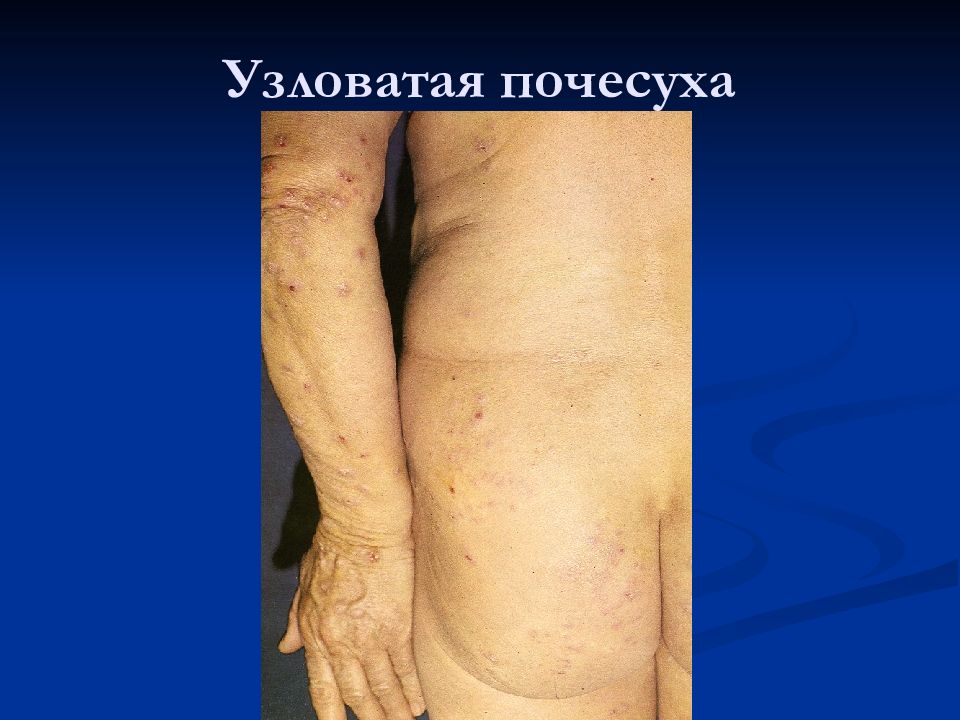

Слайд 59: Почесуха

Группа заболеваний кожи, характеризующаяся зудом и высыпаниями в виде папул, уртикарий и папуло-везикул Различают: Детскую почесуху (строфулюс) Почесуху взрослых Узловатую почесуху

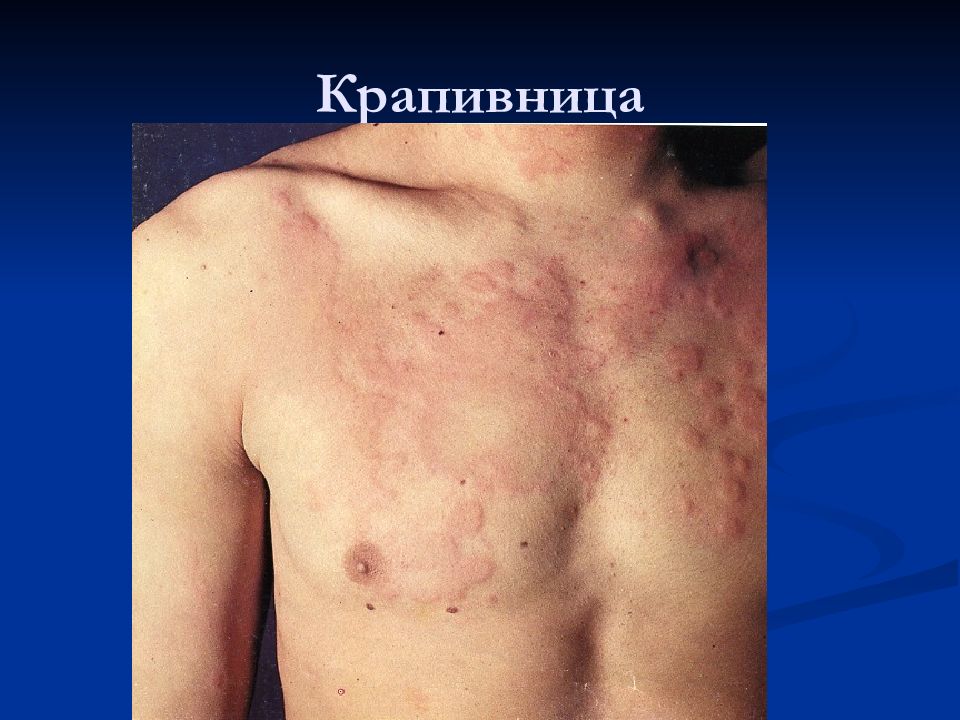

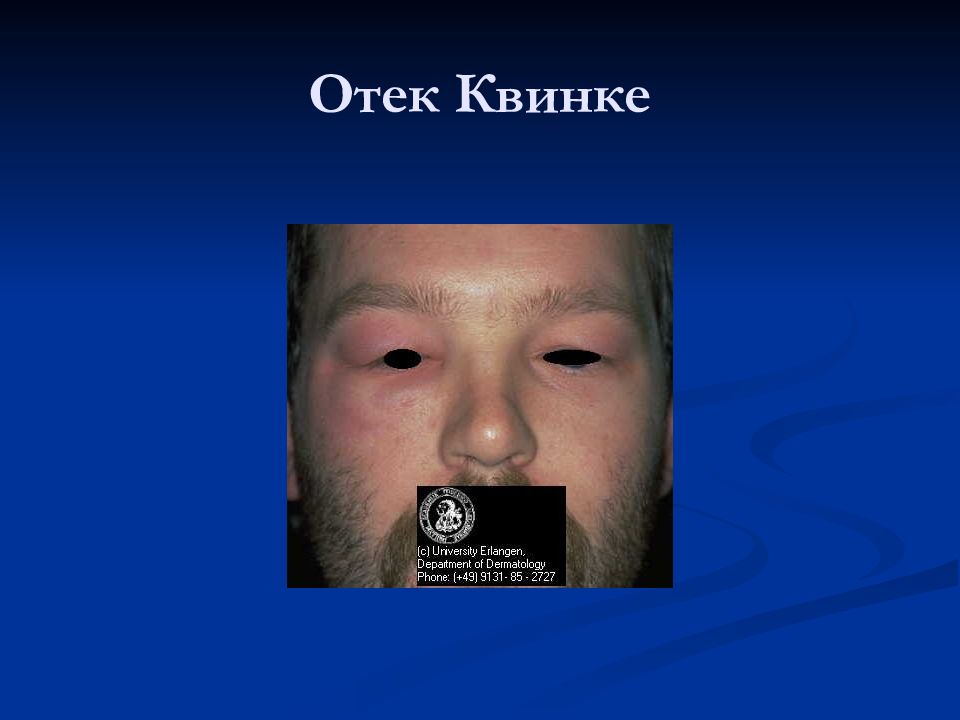

Слайд 63: Крапивница

Полиэтиологический дерматоз, характеризующийся появлением кожной сыпи, первичным элементом которой является волдырь. Отек Квинке (гигантская крапивница, ангионевротический отек) – наследственное или приобретенное заболевание, характеризующееся отеком кожи, подкожной клетчатки, а также слизистых оболочек различных органов и систем (дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной).

Слайд 68: Причины крапивницы

Пищевые продукты: рыба, молоко, яйца, орехи, цитрусовые, клубника, сыр, шоколад Пищевые добавки: краситель желтого цвета тартразин в кодитерских изделиях, консерванты (салицилаты, нитриты) Лекрственные препараты: антибиотики (особенно часто - группы пенициллина, сульфаниламиды, витамины (особенно группы В, нестероидные противовоспалительные препарпаты (НСПП) и др.

Слайд 69: Причины крапивницы

Укусы насекомых Паразиты (простейшие, гельминты) Инфекционные агенты: вирусы, бактерии, грибы(часто у больных имеется очаг хронической инфекции, дисбиоз кишечника) Физические фактры: давление, холод, тепло, инсоляция

Слайд 70: Причины крапивницы

Химические вещества: соли металлов (хром, никель и др.), латекс, кремы Аэроаллергены: бытовые(домашняя пыль), эпидермальные, пыльца растений Психогенные факторы (стресс) Генетические дефекты: дефицит ингибитора первого фактора (С1) комплемента

Слайд 71: Патогенез крапивницы

Общим патогенетическим звеном для всех клиническтх разновидностей крапивницы являются: повышенная проницаемость сосудов микроциркуляторного русла острое развитие отека вокруг этих сосудов

Слайд 72: Патогенез крапивницы

По механизмам развития различают: Аллергическую Аутоиммунную Неаллергическую Идиопатическую формы крапивницы

Слайд 73: Патогенез крапивницы

Аллергическая крапивница и отек Квинке обусловлены реакцией гиперчувствительности чаще Ig E – зависимого типа, при которой происходит дегрануляция тучных клеток и базофилов под влиянием взаимодействия аллергена и реагинов. Медиаторы этих клеток ( гистамин, простагландины, лейкотриены, брадикинин и др.) ответственны за появление основных симптомов заболевания.

Слайд 74: Патогенез крапивницы

Цитотоксический тип реакции гиперчувствительности лежит в основе крапивницы, возникшей при гемотрансфузиях Иммунокомплексный – при сывороточнной болезни

Слайд 75: Неаллергическая крапивница

Обусловлена Повышенной концентрацией гистамина при снижении скорости его инактивации, что может происходить при высвобождении его из тучных клеток неиммунным путем, при уменьшении активности диаминоксидазы, участвующей в его разрушении (болезни печени), при поступлении большого количества гистамина с пищей(сыр, пиво, шоколад и др.), увеличении образования в организме на фоне дисбактериоза кишечника.

Слайд 76: Классификация крапивницы

Форма заболевания Аллергическая: атопическая инфекционно-аллергическая Аутоиммунная Неаллергическая Идиопатическая По характеру течения: острая (до 6 нед), хроническая (более 6 нед)

Слайд 77: Морфология

При острой крапивнице отмечается отек эпидермиса и сосочкового слоя дермы, расширение капилляров и артериол. При хроническом течении наблюдаются периваскулярные инфильтраты из Т-лимфоцитов, моноцитов, тучных клеток, эозинофилов и нейтрофилов. Наиболее чувствительны к антигистаминным препаратом пациенты с лимфоцитарным периваскулярным инфильтртом.

Слайд 78: Дифференциальная диагностика крапивницы

Токсикодермия Васкулит Дерматоз Дюринга Детская почесуха Мастоцитоз Паразитарные дерматозы

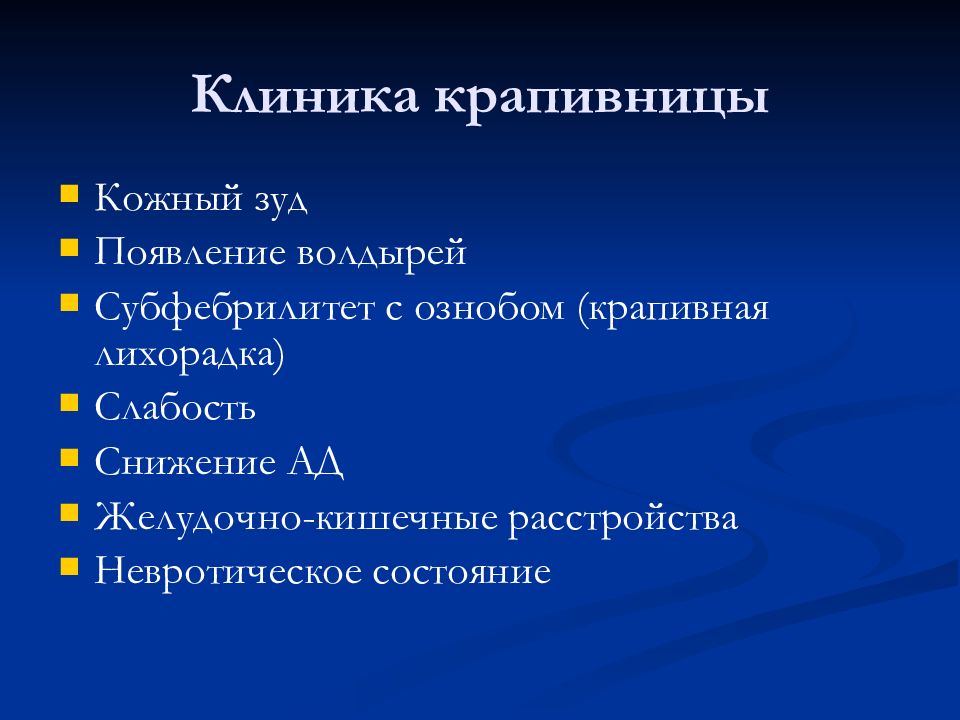

Слайд 79: Клиника крапивницы

Кожный зуд Появление волдырей Субфебрилитет с ознобом (крапивная лихорадка) Слабость Снижение АД Желудочно-кишечные расстройства Невротическое состояние

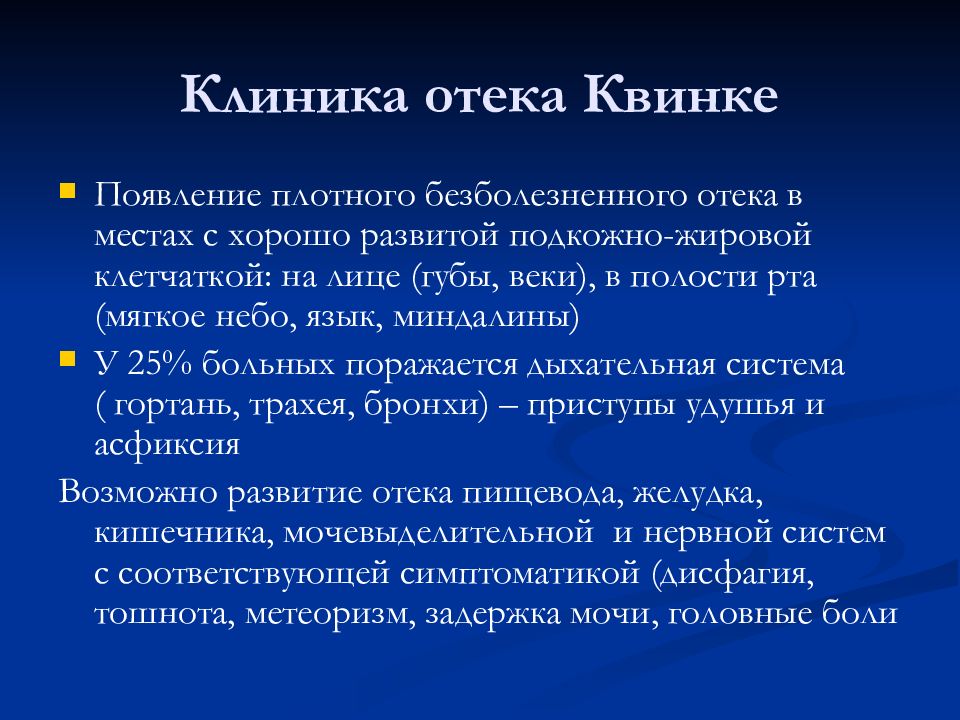

Слайд 80: Клиника отека Квинке

Появление плотного безболезненного отека в местах с хорошо развитой подкожно-жировой клетчаткой: на лице (губы, веки), в полости рта (мягкое небо, язык, миндалины) У 25% больных поражается дыхательная система ( гортань, трахея, бронхи) – приступы удушья и асфиксия Возможно развитие отека пищевода, желудка, кишечника, мочевыделительной и нервной систем с соответствующей симптоматикой (дисфагия, тошнота, метеоризм, задержка мочи, головные боли

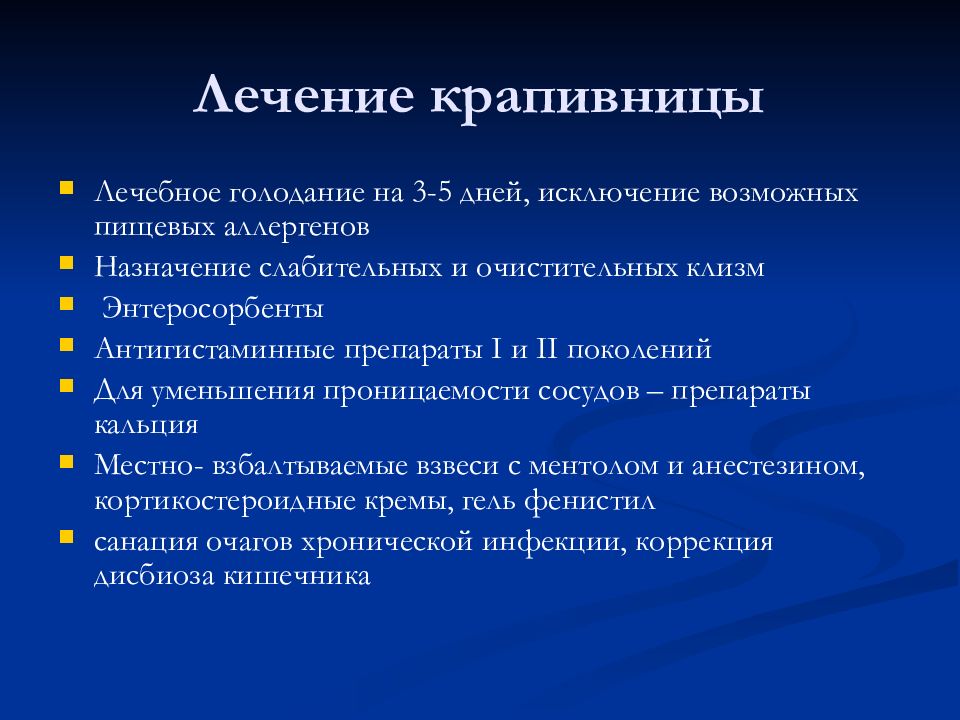

Слайд 81: Лечение крапивницы

Лечебное голодание на 3-5 дней, исключение возможных пищевых аллергенов Назначение слабительных и очистительных клизм Энтеросорбенты Антигистаминные препараты I и II поколений Для уменьшения проницаемости сосудов – препараты кальция Местно- взбалтываемые взвеси с ментолом и анестезином, кортикостероидные кремы, гель фенистил санация очагов хронической инфекции, коррекция дисбиоза кишечника

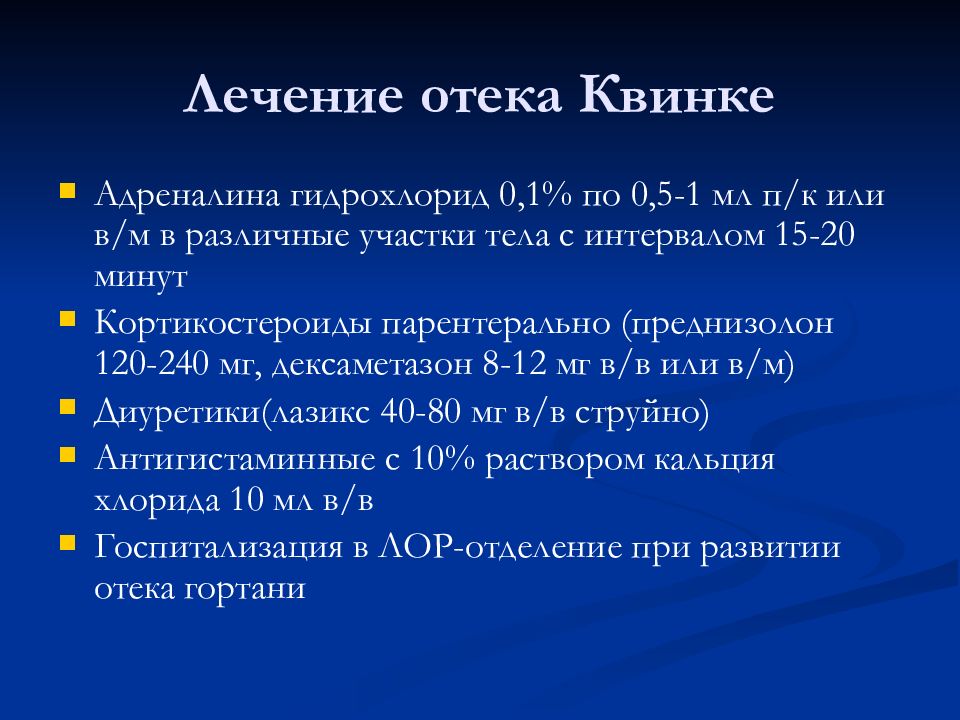

Последний слайд презентации: Нейродерматозы: Лечение отека Квинке

Адреналина гидрохлорид 0,1% по 0,5-1 мл п/к или в/м в различные участки тела с интервалом 15-20 минут Кортикостероиды парентерально (преднизолон 120-240 мг, дексаметазон 8-12 мг в/в или в/м) Диуретики(лазикс 40-80 мг в/в струйно) Антигистаминные с 10% раствором кальция хлорида 10 мл в/в Госпитализация в ЛОР-отделение при развитии отека гортани