Первый слайд презентации: Основные физические качества, как совокупность биологических и психических свойств личности

Особенности развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости.

Слайд 2

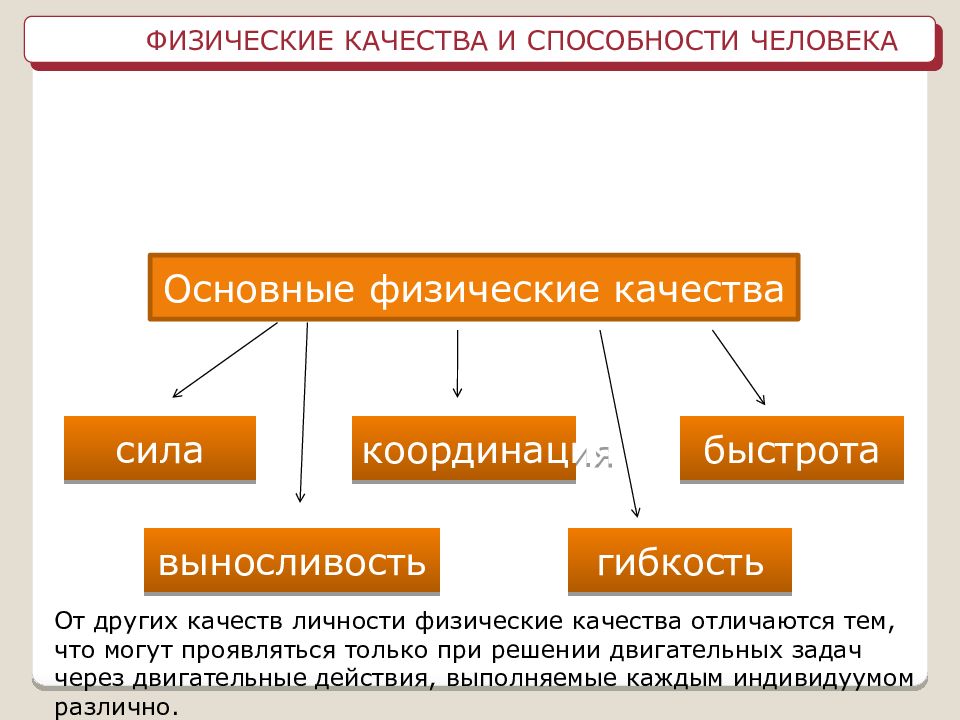

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА Физические качества – социально обусловленные совокупности биологических и психических свойств человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активную двигательную деятельность Основные физические качества сила выносливость координация гибкость быстрота От других качеств личности физические качества отличаются тем, что могут проявляться только при решении двигательных задач через двигательные действия, выполняемые каждым индивидуумом различно.

Слайд 3

Физические способности – относительно устойчивые, врожденные и приобретенные функциональные возможности органов и структур организма, взаимодействие которых обусловливает эффективность выполнения двигательных действий. Врожденные возможности определяются соответствующими задатками, приобретенными социально-экологической средой жизнеобитания человека. Реализации физических способностей в двигательных действиях выражает характер и уровень развития функциональных возможностей отдельных органов и структур организма. Только относительно постоянно проявляющаяся совокупность физических способностей определяет то или иное физическое качество. Развитие физических способностей происходит под действием двух основных факторов: наследственной программы индивидуального развития организма и социально-экономической его адаптации. В силу этого под процессом развития физических способностей понимают единство наследственного и педагогически направляемого изменения функциональных возможностей органов и структур организма.

Слайд 4

Силовые способности проявляются через силу действия, измеряемую в килограммах и развиваемую человеком посредством мышечных напряжений. Величина проявления силы действия зависит от внешних факторов - величины отягощений внешних условий, расположения тела и его звеньев в пространстве и от внутренних - функционального состояния мышц и психического состояния человека. Отягощения, противодействуют стремлению человека либо придать ускорения неподвижным объектам, либо остановить и удержать в пространстве их передвижение. Максимальная сила действия, которую способен проявить человек, достигается при такой массе объекта, когда дальнейшее перемещение его становится невозможным. СИЛА

Слайд 5

Влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы: -Собственно мышечные факторы: сократительные свойства мышц, зависящие от соотношения белых (быстрые) и красных (медленные) мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной координации. -Центрально-нервные факторы - интенсивность (частота) эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной системы на их функции. -Личностно-психические (мотивационные и волевые компоненты, эмоциональные процессы). -Биомеханические (расположение тела и его частей в пространстве, прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых масс и др.). -Биохимические (гормональные). -Физиологические (функционирование периферического и центрального кровообращения, дыхания и др.)

Слайд 6

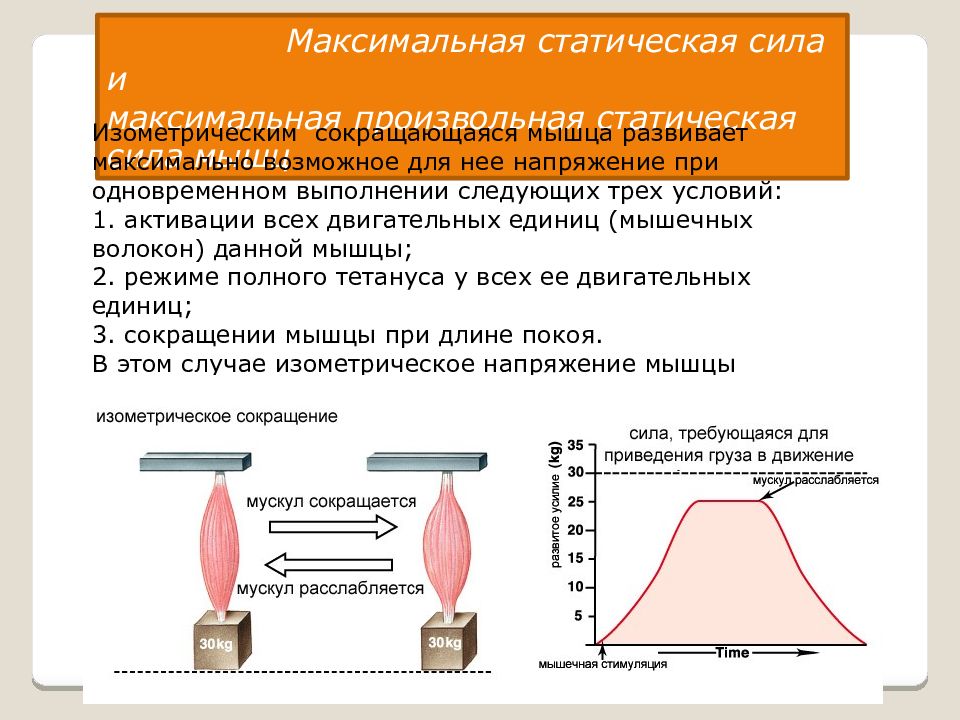

Максимальная статическая сила и максимальная произвольная статическая сила мышц Изометрическим сокращающаяся мышца развивает максимально возможное для нее напряжение при одновременном выполнении следующих трех условий: 1. активации всех двигательных единиц (мышечных волокон) данной мышцы; 2. режиме полного тетануса у всех ее двигательных единиц; 3. сокращении мышцы при длине покоя. В этом случае изометрическое напряжение мышцы соответствует ее максимальной статической силе.

Слайд 7

Максимальная сила (МС), развиваемая мышцей, зависит от числа мышечных волокон, составляющих данную мышцу, и от их толщины. Число и толщина волокон определяют толщину мышцы в целом, или, иначе, площадь поперечного сечения мышцы (анатомический поперечник). Отношение МС мышцы к ее анатомическому поперечнику называется относительной силой мышцы. Она измеряется в ньютонах или килограммах силы на 1 см2 (Н/см2 или кг/см2).

Слайд 8

Измерение мышечной силы у человека осуществляется при его. произвольном усилии, стремлении максимально сократить необходимые мышцы. Поэтому когда говорят о мышечной силе у человека, речь идет о максимальной произвольной силе (" абсолютная сила мышц"). Она зависит от двух групп факторов: мышечных (периферических) и координационных (центрально-нервных). К мышечным (периферическим) факторам, определяющим МПС, относятся: 1. механические условия действия мышечной тяги - плечо рычага действия мышечной силы и угол приложения этой силы к костным рычагам; 2. длина мышц, так как напряжение мышцы зависит от ее длины; 3. поперечник (толщина) активируемых мышц, так как при прочих равных условиях-проявляемая мышечная сила тем больше, чем больше суммарный поперечник произвольно сокращающихся мышц; 4. композиция мышц, т. е. соотношение быстрых и медленных мышечных волокон в. сокращающихся мышцах. К координационным (центрально-нервным) факторам относится совокупность центрально-нервных координационных механизмов управления мышечным аппаратом - механизмы внутримышечной координации и механизмы межмышечной координации.

Слайд 9

Разница между максимальной силой мышц и их максимальной произвольной силой называется силовым дефицитом. Силовой дефицит у человека определяется следующим образом. На специальной динамометрической установке измеряют МПС выбранной группы мышц, затем - ее МС. Чтобы измерить МС, раздражают нерв, иннервирующий данную мышечную группу, электрическими импульсами. Силу электрического раздражения подбирают такой, чтобы возбудить все моторные нервные волокна (аксоны мотонейронов ). При этом применяют частоту раздражения, достаточную для возникновения полного тетануса мышечных волокон (обычно 50-100 имп /с). Таким образом, сокращаются все мышечные волокна данной мышечной группы, развивая максимально возможное для них напряжение (МС).

Слайд 10

Первый фактор. Известно, что при некоторых эмоциональных состояниях человек может проявлять такую силу, которая намного превышает его максимальные возможности в обычных условиях. К таким эмоциональным (стрессовым) состояниям относится, в частности, состояние спортсмена во время соревнования. В экспериментальных условиях значительное повышение показателей МПС (т. е. уменьшение силового дефицита) обнаруживается при сильной мотивации (заинтересованности) испытуемого, в ситуациях, вызывающих его сильную эмоциональную реакцию, например после неожиданного резкого звука (выстрела). То же отмечается при гипнозе, приеме некоторых лекарственных препаратов. При этом положительный эффект (увеличение МПС, уменьшение силового дефицита) сильнее выражен у нетренированных испытуемых и слабее (или совсем отсутствует) у хорошо тренированных спортсменов. Это указывает на высокую степень совершенства центрального управления мышечным аппаратом у спортсменов.

Слайд 11

Второй фактор. При одинаковых условиях измерения величина силового дефицита тем больше, чем больше число одновременно сокращающихся мышечных групп. Например, когда измеряется МПС мышц, только приводящих большой палец кисти, силовой дефицит составляет у разных испытуемых 5-15% от МС этих мышц. При определении МПС мышц, приводящих большой палец и сгибающих его концевую фалангу, силовой дефицит возрастает до 20%. При максимальном произвольном сокращении больших групп мышц голени силовой дефицит равен 30%

Слайд 12

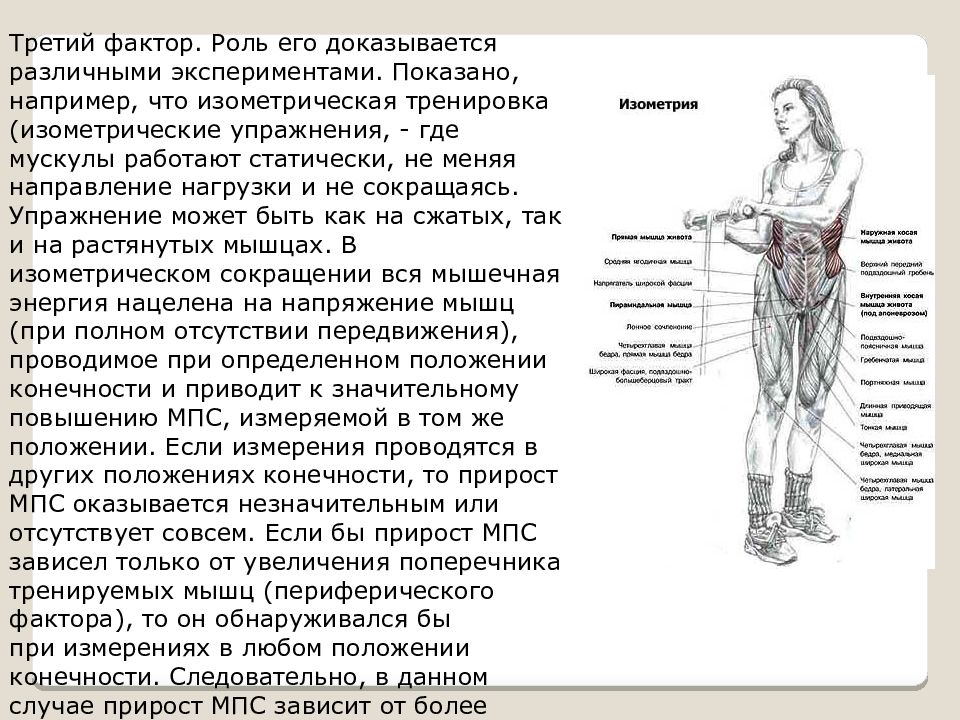

Третий фактор. Роль его доказывается различными экспериментами. Показано, например, что изометрическая тренировка (изометрические упражнения, - где мускулы работают статически, не меняя направление нагрузки и не сокращаясь. Упражнение может быть как на сжатых, так и на растянутых мышцах. В изометрическом сокращении вся мышечная энергия нацелена на напряжение мышц (при полном отсутствии передвижения), проводимое при определенном положении конечности и приводит к значительному повышению МПС, измеряемой в том же положении. Если измерения проводятся в других положениях конечности, то прирост МПС оказывается незначительным или отсутствует совсем. Если бы прирост МПС зависел только от увеличения поперечника тренируемых мышц (периферического фактора), то он обнаруживался бы при измерениях в любом положении конечности. Следовательно, в данном случае прирост МПС зависит от более совершенного, чем до тренировки, центрального управления мышечным аппаратом именно в тренируемом положении.

Слайд 13

Связь произвольной силы и выносливости Между показателями произвольной силы и выносливости мышц ("локальной" выносливости) существует сложная связь. МПС и статическая выносливость одной и той же мышечной группы связаны прямой зависимостью: чем больше МПС данной мышечной группы, тем длительнее можно удержать выбранное усилие (больше "абсолютная локальная выносливость"). Иная связь между произвольной силой и выносливостью обнаруживается в экспериментах, в которых разные испытуемые развивают одинаковые относительные мышечные усилия, например 60% от их МПС (при этом чем сильнее испытуемый, тем большее па абсолютной величине мышечное усилие он должен поддерживать). В этих случаях среднее предельное время работы ("относительная локальная выносливость") чаще всего одинаково у людей с разной МПС.

Слайд 14

Показатели МПС и динамической выносливости не обнаруживают прямой связи у неспортсменов и спортсменов различных, специализаций. Например, как среди мужчин, так и среди женщин наиболее сильными мышцами ног обладают дискоболы, но у них самые низкие показатели динамической выносливости. Бегуны на средние и длинные дистанции по силе мышц ног не отличаются от неспортсменов, но у первых чрезвычайно большая динамическая локальная выносливость. В то же время у них не выявлено повышенной динамической выносливости мышц рук. Все это свидетельствует о высокой специфичности тренировочных эффектов: больше всего повышаются те функциональные свойства и у тех мышц, которые являются основными в тренировке спортсмена. Тренировка, направленная преимущественно на развитие мышечной силы, совершенствует механизмы, способствующие улучшению этого качества, значительно меньше влияя на мышечную выносливость, и наоборот.

Слайд 15

Выносливость — это способность человека к длительному выполнению деятельности без снижения ее эффективности. В обыденной речи понятие выносливость употребляется в очень широком смысле. Под выносливостью понимают способность человека к продолжительному выполнению того или иного вида умственной или физической деятельности. Характеристика выносливости как двигательного качества человека весьма относительна. Она составляет определенный вид деятельности. В физическом воспитании под выносливостью понимают способность организма бороться с утомлением, вызванным мышечной деятельностью. Выносливость специфична: она проявляется у каждого человека при выполнении определенного вида деятельности, поэтому различают общую и специальную выносливость. Общей выносливостью называют способность в течение продолжительного времени выполнять работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую высокие требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам. ВЫНОСЛИВОСТЬ

Слайд 16

Различают 2 формы проявления выносливости — общую и специальную. Общая выносливость – способность длительного выполнения работы умеренной интенсивности с оптимальной функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих органов и структур организма с использованием всего мышечного аппарата.. Данный режим работы обеспечивается преимущественно способностями выполнять упражнения в зоне умеренных нагрузок преимущественно зависит от функциональных возможностей вегетативных систем организма, в особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Иначе говоря, физиологической основой общей выносливости являются аэробные возможности человека. 0бщая выносливость, складывается как итоговый результат развития конкретных типов специальной выносливости и определяется функциональными возможностями вегетативных систем организма ( сердечно-сосудистой, дыхательной и др.), поэтому ее еще называют общей аэробной. Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и в свою очередь служит предпосылкой развития специальной выносливости.

Слайд 17

Специальная выносливость означает продолжительность работы, которая определяется зависимостью характера утомления от содержания решения двигательной задачи. Специальная выносливость классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость); по признакам взаимодействия с другими физическими качествами (способностями), необходимыми для успешного решения двигательной задачи (например, силовая выносливость). Специальная выносливость – не только способность бороться с утомлением, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее эффективно в условиях строго ограниченно двигательного задания.

Слайд 18

Одним из основных критериев выносливости является время, в течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. Различают две группы тестов для измерения выносливости: неспецифические и специфические. Согласно рекомендациям Международного комитета по стандартизации, к неспецифическим тестам определения выносливости относят: как эргометрические измерения (время, объем и интенсивность выполнения заданий), так и измерение физиологических показателей (потребление кислорода – МПК, ЧСС, порог анаэробного обмена и т.п.). Единого универсального метода и критерия оценки выносливости не существует. Для получения полной картины определения выносливости следует использовать разнородные тесты. К тому же есть своя специфика измерения специальной выносливости, проявляемой в танцевальной деятельности. Качественные особенности и уровень развития выносливости, ее различные виды, типы и показатели определяются многими факторами: – биоэнергетическими; – функциональной и биохимической экономизации ; – функциональной устойчивости; – личностно психические.

Слайд 19

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов, которым располагает организм, и функциональные возможности его систем (дыхания, сердечно-сосудистой, выделения и др.), обеспечивающих обмен. продуцирование и восстановление энергии в процессе работы. Образование энергии, необходимой для работы на выносливость, происходит в результате химических превращений. Факторы функциональной и биохимической экономизации определяют соотношение результата выполнения упражнения и затрат на его достижение. С точки зрения биомеханики экономичность выполнения работы зависит от уровня владения техникой (например, бега на лыжах, плавания), а также выбора рациональной тактики преодоления дистанции. Физиолого-биохимические, или функциональные, факторы определяются тем, какая доля работы выполняется за счет энергии окислительной системы без накопления молочной кислоты. Установлено, что чем выше квалификация спортсмена, особенно в видах спорта, требующих проявления выносливости, тем выше экономичность выполняемой им работы. Показатели экономичности деятельности выступают в качестве важнейших критериев выносливости человека. Многие из них широко используют в спортивной практике. Факторы функциональной устойчивости служит базой для развития специальных видов выносливости.

Слайд 20

Основные методы развития выносливости При воспитании выносливости с помощью циклических и ряда других упражнений нагрузка относительно полно определяется следующими пятью факторами: 1) абсолютная интенсивность упражнения (скорость передвижения и т.д.); 2) продолжительность упражнения; 3) продолжительность интервалов отдыха; 4) характер отдыха (активный, либо пассивный и формы активного отдыха); 5) число повторений упражнения. В зависимости от сочетания этих факторов будут различными не столько величина, но и (главное) качественные особенности ответных реакций организма.

Слайд 21

БЫСТРОТА Быстрота - это проявление комплекса функциональных свойств, определяющих скоростные возможности человека. В основе проявления быстроты как физического качества лежат такие функциональные свойства организма, которые определяют возможности человека выполнять движения с максимальной частотой, а также перемещать тело или его отдельные звенья в пространстве за минимально короткое время.

Слайд 22

В естественных условиях спортивной деятельности быстрота проявляется обычно в комплексных формах, включающих скорость двигательных действий и кратковременность умственных операций., и в сочетании с другими качествами. К элементарным формам проявления быстроты относятся следующие. • Общая скорость однократных движений — например, прыжков, метаний. • Время двигательной реакции — латентный период простой и сложной сенсомоторной реакции, реакции на движущийся объект. • Максимальный темп движений, характерный, например, для спринтерского бега. Оценка времени двигательной реакции производится от момента подачи сигнала до ответного действия. Она является одним из наиболее распространенных показателей при тестировании быстроты. Это время чрезвычайно мало для передачи возбуждения от рецепторов в нервные центры и от них к мышцам. В основном оно затрачивается на проведение и обработку информации в высших отделах мозга и поэтому служит показателем функционального состояния центральной нервной системы.

Слайд 23

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ В основе проявления качества быстроты лежат индивидуальные особенности протекания физиологических процессов в нервной и мышечной системах. Быстрота зависит от следующих факторов. • Лабильность — скорость протекания возбуждения в нервных и мышечных клетках. • Подвижность нервных процессов — скорость смены в коре больших полушарий возбуждения торможением и наоборот. • Соотношение быстрых и медленных мышечных волокон в скелетных мышцах.

Слайд 24

Уровень лабильности и подвижности нервных процессов определяет скорость восприятия и переработки поступающей информации, а лабильность мышц и преобладание быстрых двигательных единиц — скорость мышечного компонента быстроты. В сложных ситуациях, требующих реакции с выбором, и при увеличении поступающей информации большое значение имеет пропускная способность мозга спортсмена — количество перерабатываемой информации за единицу времени. Величина ВДР прямо-пропорционально нарастает с увеличением числа возможных альтернативных решений — до 8 альтернатив, а при большем их числе оно резко и непропорционально повышается. При осуществлении реакции на движущийся объект большое значение приобретают явления экстраполяции, позволяющие предвидеть возможные траектории перемещения соперников или спортивных снарядов, что ускоряет подготовку ответных действий спортсмена. Это особенно необходимо, например, в хоккее, теннисе, стрельбе по летящим тарелкам и т. п. Способствуют этому и поисковые движения глаз: быстрота действий спортсмена здесь связана со скоростными возможностями мышц глазо-двигательного аппарата, без которых невозможно эффективно осуществлять следящие движения.

Последний слайд презентации: Основные физические качества, как совокупность биологических и психических

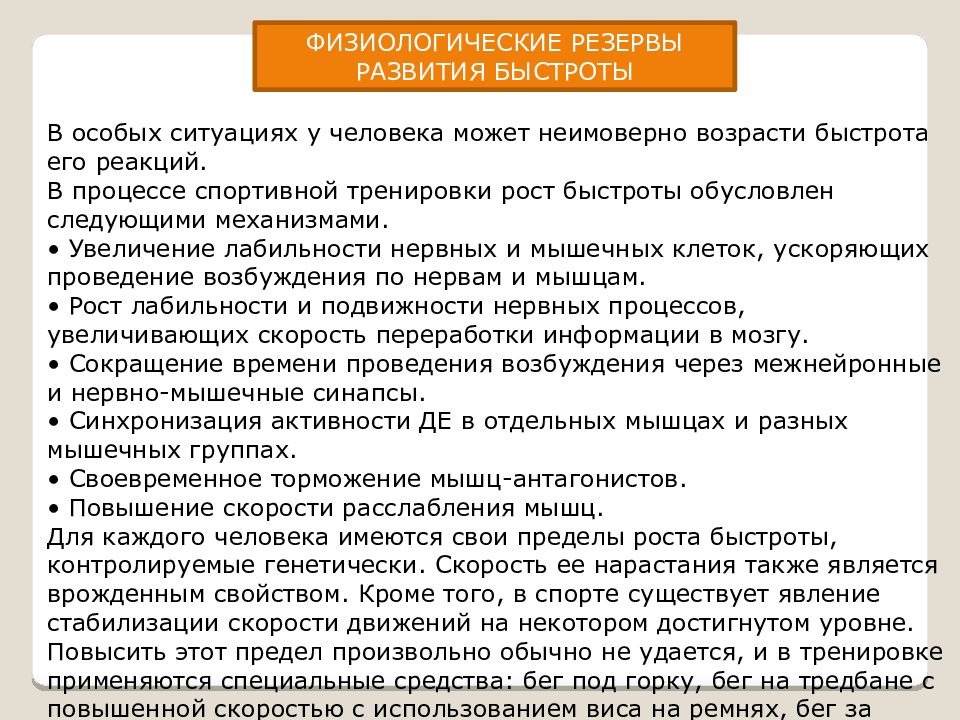

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ В особых ситуациях у человека может неимоверно возрасти быстрота его реакций. В процессе спортивной тренировки рост быстроты обусловлен следующими механизмами. • Увеличение лабильности нервных и мышечных клеток, ускоряющих проведение возбуждения по нервам и мышцам. • Рост лабильности и подвижности нервных процессов, увеличивающих скорость переработки информации в мозгу. • Сокращение времени проведения возбуждения через межнейронные и нервно-мышечные синапсы. • Синхронизация активности ДЕ в отдельных мышцах и разных мышечных группах. • Своевременное торможение мышц-антагонистов. • Повышение скорости расслабления мышц. Для каждого человека имеются свои пределы роста быстроты, контролируемые генетически. Скорость ее нарастания также является врожденным свойством. Кроме того, в спорте существует явление стабилизации скорости движений на некотором достигнутом уровне. Повысить этот предел произвольно обычно не удается, и в тренировке применяются специальные средства: бег под горку, бег на тредбане с повышенной скоростью с использованием виса на ремнях, бег за мотоциклом, за лошадью, плавание с тянущей резиной и т. п. Этим путем достигается дополнительное повышение лабильности нервных центров и работающих мышц.