Первый слайд презентации: ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И.С. Григ ВолГМУ

Слайд 2: ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Внутриутробный ( антенатальный) период. Период новорожденности ( неонатальный период). Период грудного возраста. Ранний детский возраст. Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. Старший школьный возраст (пубертатный период).

В процессе роста детского организма происходят не только количественные, но и качественные изменения обмена веществ и энергии. Каждому возрастному периоду соответствует определенное соотношение пластических и энергетических процессов. Процессы анаболизма у детей преобладают над процессами катаболизма.

Слайд 4: Общая характеристика обменных процессов в детском возрасте

Превалирование анаболических процессов требует большего поступления пластического материала и энергии. У детей –положительный азотистый баланс, на 1 году жизни положительный баланс минеральных веществ. В процессе роста у ребенка происходит становление и созревание обменных процессов. Выражением этого являются лабильность обмена, неустойчивость гомеостаза.

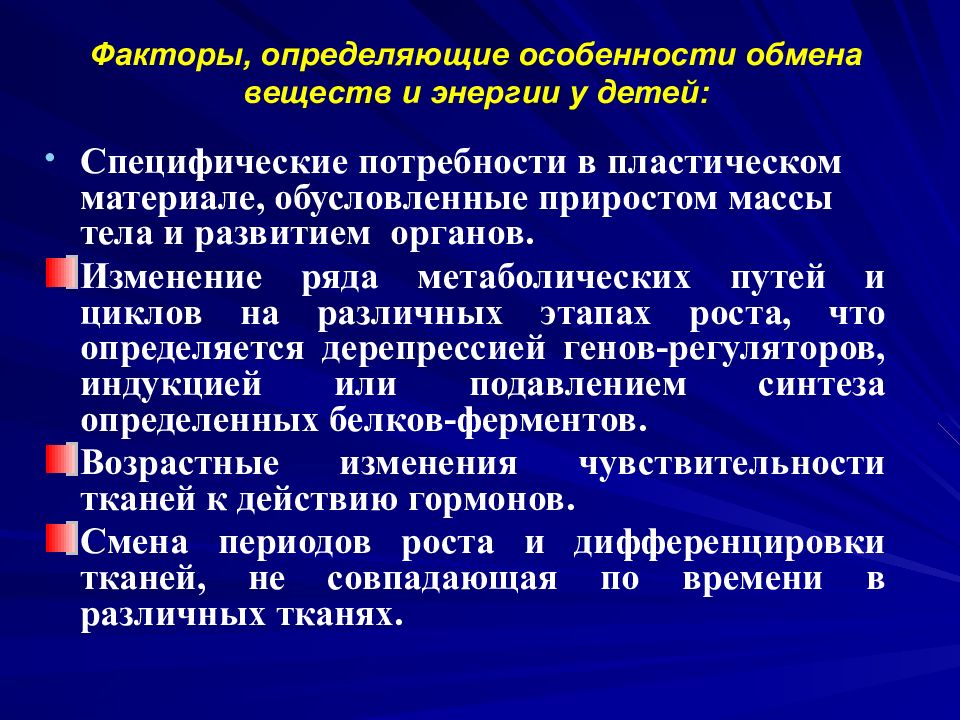

Слайд 5: Факторы, определяющие особенности обмена веществ и энергии у детей:

Специфические потребности в пластическом материале, обусловленные приростом массы тела и развитием органов. Изменение ряда метаболических путей и циклов на различных этапах роста, что определяется дерепрессией генов-регуляторов, индукцией или подавлением синтеза определенных белков-ферментов. Возрастные изменения чувствительности тканей к действию гормонов. Смена периодов роста и дифференцировки тканей, не совпадающая по времени в различных тканях.

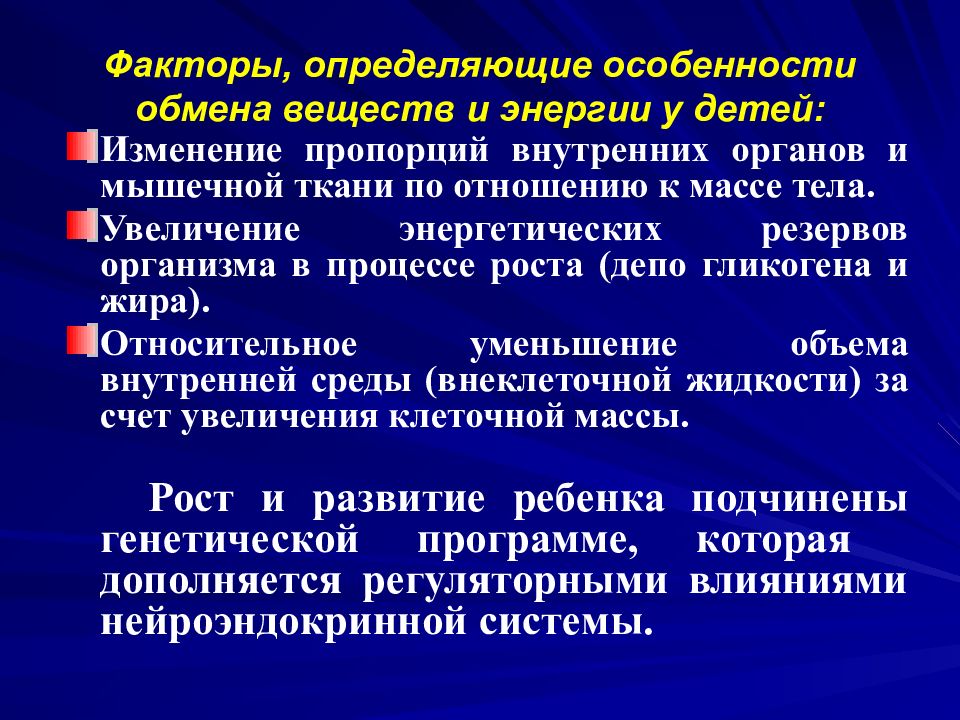

Слайд 6: Факторы, определяющие особенности обмена веществ и энергии у детей:

Изменение пропорций внутренних органов и мышечной ткани по отношению к массе тела. Увеличение энергетических резервов организма в процессе роста (депо гликогена и жира). Относительное уменьшeние объема внутренней среды (внеклеточной жидкости) за счет увеличения клеточной массы. Рост и развитие ребенка подчинены генетической программе, которая дополняется регуляторными влияниями нейроэндокринной системы.

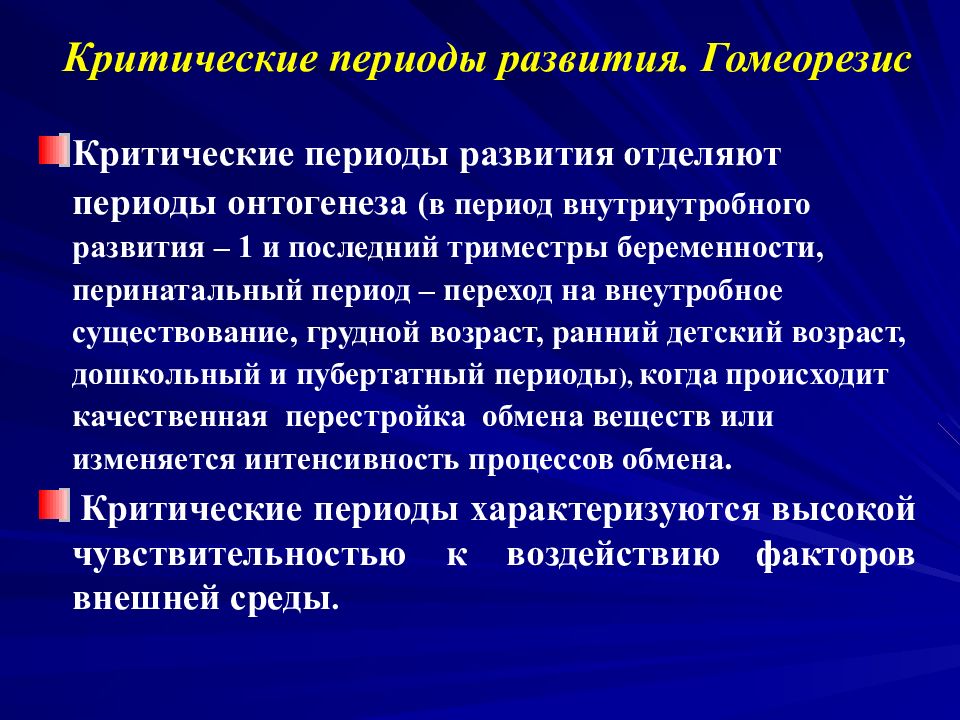

Слайд 7: Критические периоды развития. Гомеорезис

Критические периоды развития отделяют периоды онтогенеза (в период внутриутробного развития – 1 и последний триместры беременности, перинатальный период – переход на внеутробное существование, грудной возраст, ранний детский возраст, дошкольный и пубертатный периоды ), когда происходит качественная перестройка обмена веществ или изменяется интенсивность процессов обмена. Критические периоды характеризуются высокой чувствительностью к воздействию факторов внешней среды.

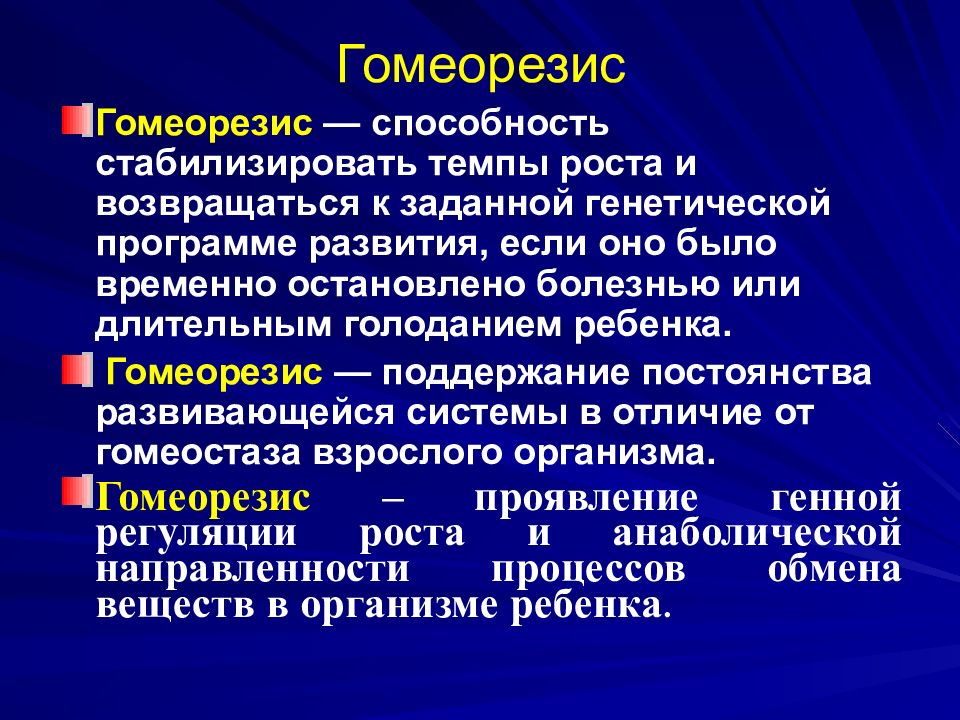

Слайд 8: Гомеорезис

Гомеорезис — способность стабилизировать темпы роста и возвращаться к заданной генетической программе развития, если оно было временно остановлено болезнью или длительным голоданием ребенка. Гомеорезис — поддержание постоянства развивающейся системы в отличие от гомеостаза взрослого организма. Гомеорезис – проявление генной регуляции роста и анаболической направленности процессов обмена веществ в организме ребенка.

Слайд 9: C воеобразие метаболизма различных возрастных групп детей

Многие показатели, которые считаются физиологическими в одном возрастном периоде, являются патологическими в другом периоде роста. Каждый период жизни ребенка характеризуется определенной направленностью химических превращений в его органах и тканях, т.е. формируется своеобразие метаболизма, присущее конкретному возрасту ребенка.

Слайд 10: Биохимическая характеристика внутриутробного периода развития. Метаболизм плода

Преобладание анаболических процессов ( синтез белка, гликогена, ЖК, ТАГ и т.д.). Направленность метаболических процессов - обеспечение плода энергетическими резервами (гликоген, ТАГ). в последние 3 месяца внутриутробной жизни - депонирование жира в организме плода в количестве 600 – 700 г. формирование плаценты (система мать – плацента – плод). Функции плаценты: защитная, транспортная, барьерная, депонирующая, эндокринная и др.

Слайд 11: Биохимическая характеристика внутриутробного периода развития. Метаболизм плода

Образование фетоплацентарной эндокринной системы, включающей организм матери, плаценту, которая становится ЖВС, и плод. Гормоны плаценты 1. Хорионический гонадотропин, по действию близок лютеинезирующему гормону гипофиза, поддерживает существование желтого тела. 2. Прогестерон. 3. Эстрогены (в наибольшем количестве эстриол). Синтез эстриола осуществляется в единой системе плод – плацента. Уровень эстрогенов в моче отражает состояние плода. Снижение их экскреции указывает на тяжелую патологию или даже гибель плода. 4. Плацентарные лактогены (плацентарный гормон роста), обладает биологическими свойстами пролактина и гормона роста.

Слайд 12: Биохимическая характеристика внутриутробного периода развития. Метаболизм плода

Своеобразие метаболизма плода – усиление анаэробного распада глюкозы, нарастание метаболического ацидоза. Образование бурой жировой ткани, выполняющей функцию терморегуляции

Слайд 13: Биохимическая характеристика внутриутробного периода развития. Метаболизм плода

Обменные процессы в период внутриутробного развития обеспечивают не только существование плода в данный момент. Метаболические процессы плода направлены на подготовку его к внеутробной жизни как в первые дни, так и в последующие периоды жизни. Биохимическая характеристика внутриутробного периода развития. Метаболизм плода

Слайд 14: Биохимическая характеристика неонатального периода

участие гормонов в адаптации плода в момент рождения (прежде всего кортикостероидов);. Использование энергетических субстратов эндогенного происхождения в первые дни жизни;. переход на энтеральное питание молоком; Транзиторные состояния периода новорожденности – физиологическая азотемия, физиологическая желтуха, физиологическая протеинурия и т. д.

Слайд 15: Биохимическая характеристика периодов развития

Грудной возраст – высокий темп роста ребенка, ранимость пищеварительной системы, лабильность гомеостаза. 2-3 год жизни – усиленная дифференциация обменных процессов, накопление мышечной ткани, что увеличивает потребность в белке и ретенцию азота.

Слайд 16: Биохимическая характеристика периодов развития

Дошкольный возраст – дальнейшее развитие обменных процессов и их регуляции, сопровождается ослаблением интенсивности метаболизма, снижением энерготрат и уменьшением темпов роста. Пубертатный период - перестройка метаболизма связана с процессом полового созревания, происходит дальнейшее усложнение и специализация метаболических систем, психомоторного аппарата. Биохимическая характеристика периодов развития

Слайд 17: У детей нарушения обмена веществ можно разделить на три большие группы

Наследственные генетически обусловленные заболевания. Причиной их является дефицит (различной степени выраженности) фермента или ферментов, участвующих в обмене того или другого вещества (например, метаболизма аминокислот – аминоацидопатии). Транзиторные нарушения обмена веществ обусловлены задержкой созревания определенных ферментных систем у детей в процессе роста (например, транзиторная фенилаланинемия у детей первых дней и недель жизни, которая исчезает по мере роста). Синдромы нарушения обмена веществ, возникающие в период различных заболеваний или сохраняющиеся какое-то время после перенесенных заболеваний.Это наиболее многочисленная группа.

Слайд 18: О СОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Своебразие детского питания определяется стадийностью развития ребенка и существующими в каждом периоде детства особенностями организации ферментативных систем. Оптимальным является рацион, калорийность которого полностью соответст вует энерготратам детского организма.

Слайд 19: ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

К незаменимым питательным веществам относят незаменимые АК, полиненасыщенные ( полиеновые, эссенциальные) ЖК, витамины, минеральные соли, воду. Термин “ сбалансированное питание” характеризует не только определение абсолютного количества каждого из пищевых факторов, но и соотношение между ними при учете возрастных особенностей детского организма.

Слайд 20: ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Дети 1 года жизни при естественном вскармливании должны получать в пищевом рационе Б, Ж, и У в соотношении 1 : 3 : 6, после введения прикорма 1 : 2 : 4, а для детей старше года наилучшим соотношением Б, Ж, У в питании является 1 : 1 : 4. Характер пищевых веществ, используемых в качестве энергетического материала, с возрастом изменяется. У грудных детей углеводы обеспечивают 40% калорий, жиры - 50%. По мере роста ребенка соотношение меняется в пользу углеводов.

Слайд 21: Доля энергии (в %) у грудных детей и взрослых, получаемых за счет различных энергоносителей

Наименование Грудные дети Взрослые Углеводы 39,5 50,2 Жиры 50,3 38,3 Белки 10,2 11,5

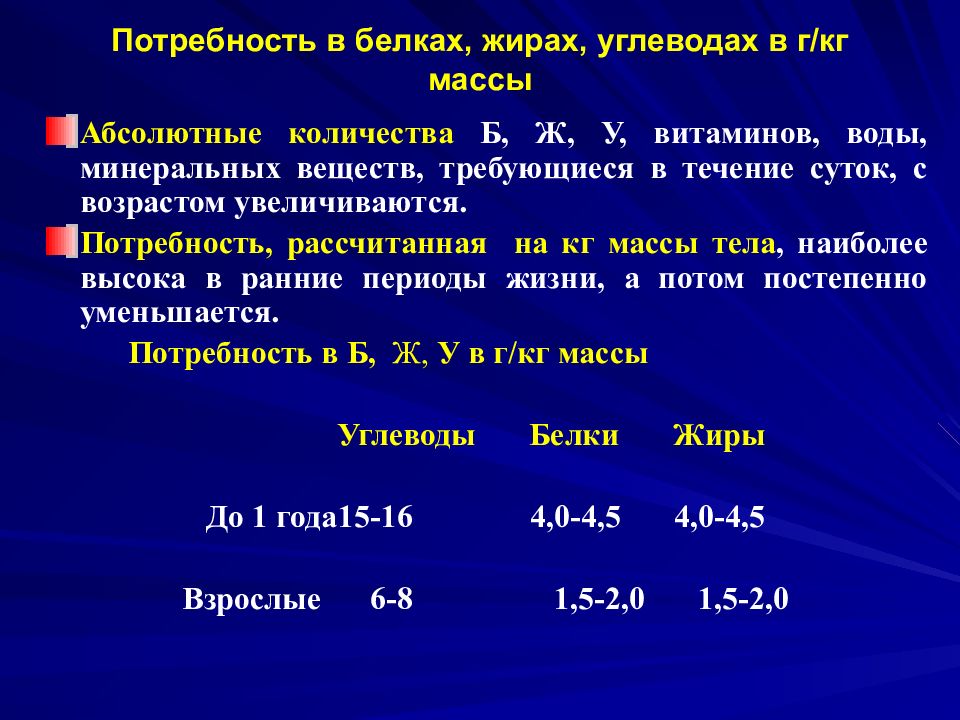

Слайд 22: Потребность в белках, жирах, углеводах в г/кг массы

Абсолютные количества Б, Ж, У, витаминов, воды, минеральных веществ, требующиеся в течение суток, с возрастом увеличиваются. Потребность, рассчитанная на кг массы тела, наиболее высока в ранние периоды жизни, а потом постепенно уменьшается. Потребность в Б, Ж, У в г/кг массы Углеводы Белки Жиры До 1 года 15-16 4,0-4,5 4,0-4,5 Взрослые 6-8 1,5-2,0 1,5-2,0

Слайд 23: Суточная потребность в энергии, белках, жирах и углеводах у детей в г/кг массы

Возраст Кал/ кг Граммы на кг массы Белки Жиры Углеводы До 1 года 110 4,0 – 4,5 4,0 – 4,5 15 - 16 3 – 4 года 100 4,0 4,0 14 - 15 7 – 8 лет 90 3,5 3,5 14 – 15 8 – 11 лет 70 - 80 3,0 3,0 12 - 13 12 – 15 лет 60 - 70 2,5 2,5 10 Взрослые 50 -.60 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 6 - 8

Слайд 24: Потребность детей и подростков в белках, жирах и углеводах (г в сутки )

Возраст Белки, всего В том числе животные Жиры, всего В том числе раститель- ные Углеводы 6 мес–1 год 25 20 - 25 25 — 113 1 – 1,5 года 48 36 48 — 160 1,5 – 2 « 53 40 53 5 192 3 – 4 « 63 44 63 8 233 5 – 6 лет 72 47 72 11 252 7 – 10 « 80 48 80 15 324 11 – 13 « 96 58 96 18 382 Юноши 14-17 лет 106 64 106 20 422 Девушки 14 – 17 лет 93 56 93 20 367

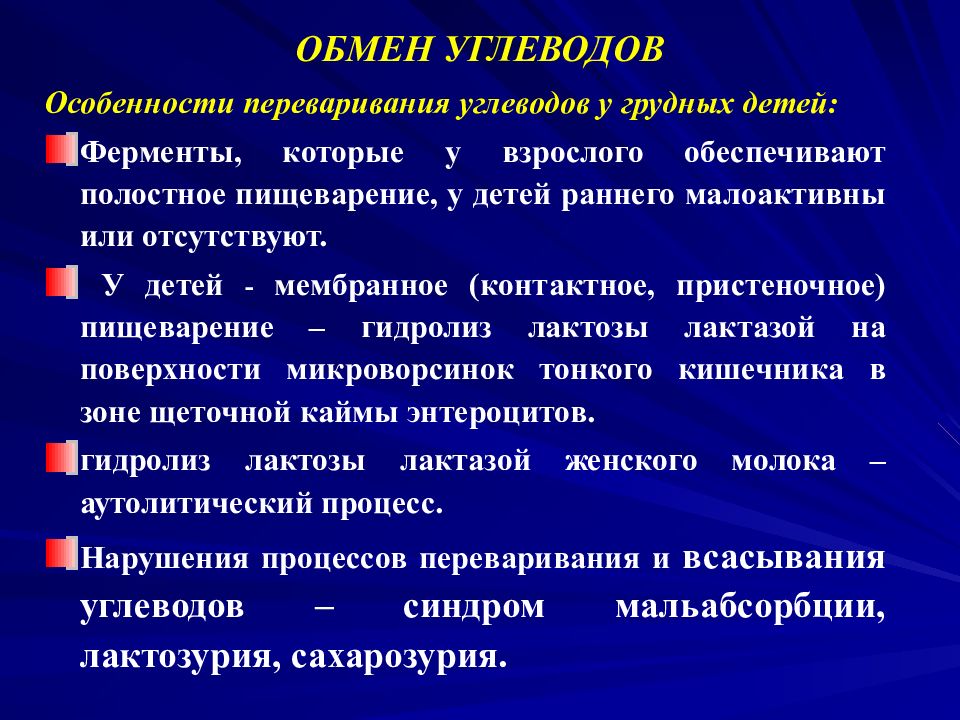

Слайд 25: ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

Особенности переваривания углеводов у грудных детей: Ферменты, которые у взрослого обеспечивают полостное пищеварение, у детей раннего малоактивны или отсутствуют. У детей - мембранное (контактное, пристеночное) пищеварение – гидролиз лактозы лактазой на поверхности микроворсинок тонкого кишечника в зоне щеточной каймы энтероцитов. гидролиз лактозы лактазой женского молока – аутолитический процесс. Нарушения процессов переваривания и всасывания углеводов – синдром мальабсорбции, лактозурия, сахарозурия.

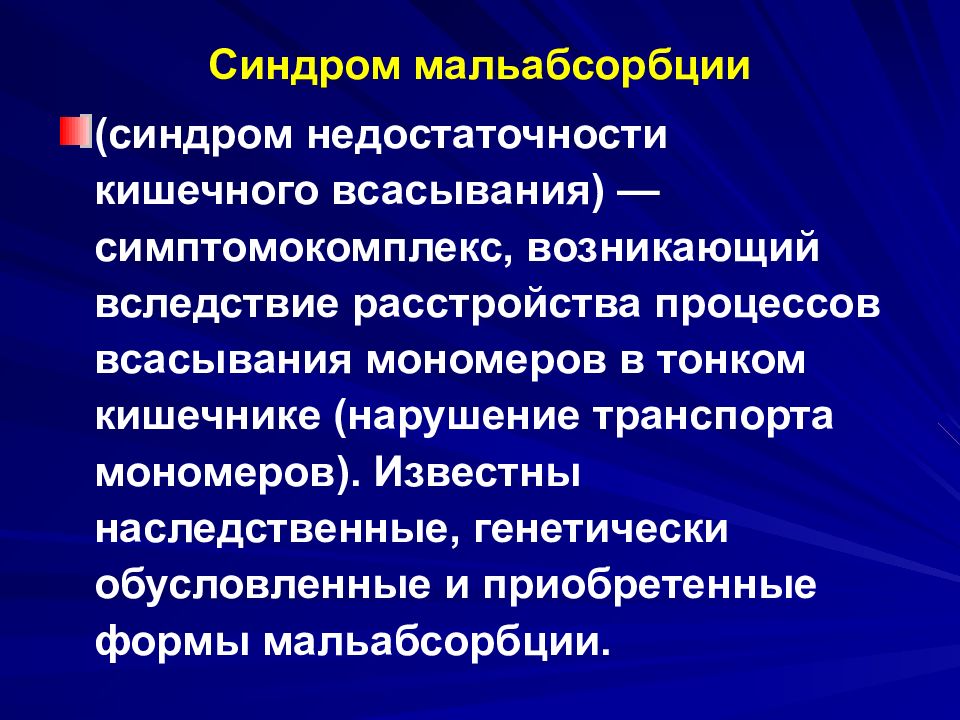

Слайд 26: Синдром мальабсорбции

(синдром недостаточности кишечного всасывания) — симптомокомплекс, возникающий вследствие расстройства процессов всасывания мономеров в тонком кишечнике (нарушение транспорта мономеров). Известны наследственные, генетически обусловленные и приобретенные формы мальабсорбции.

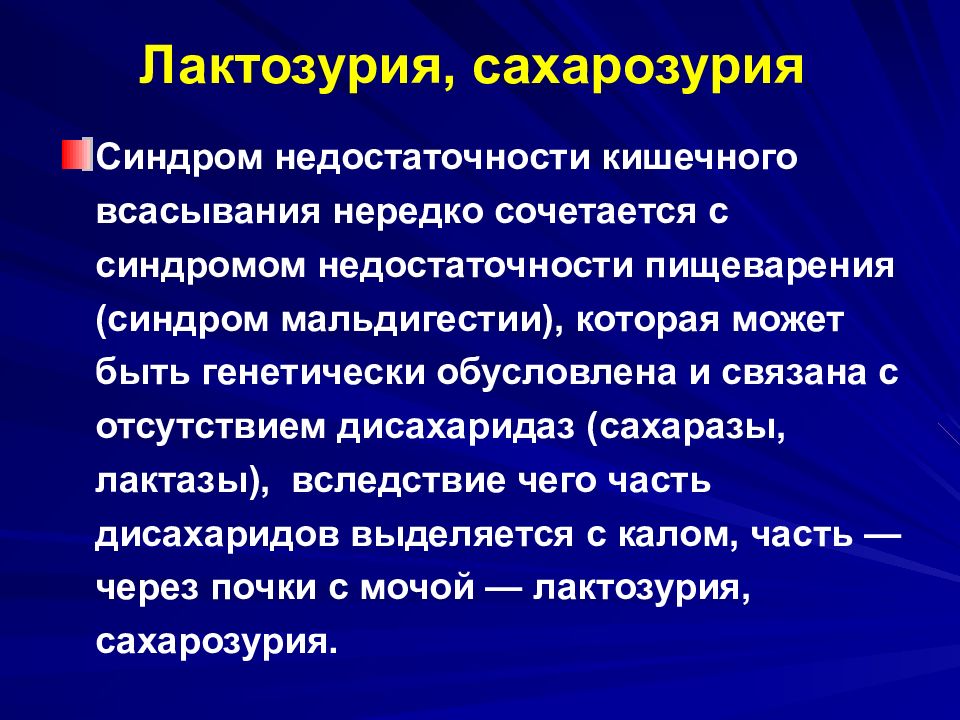

Слайд 27: Лактозурия, сахарозурия

Синдром недостаточности кишечного всасывания нередко сочетается с синдромом недостаточности пищеварения (синдром мальдигестии ), которая может быть генетически обусловлена и связана с отсутствием дисахаридаз (сахаразы, лактазы ), вследствие чего часть дисахаридов выделяется с калом, часть — через почки с мочой — лактозурия, сахарозурия.

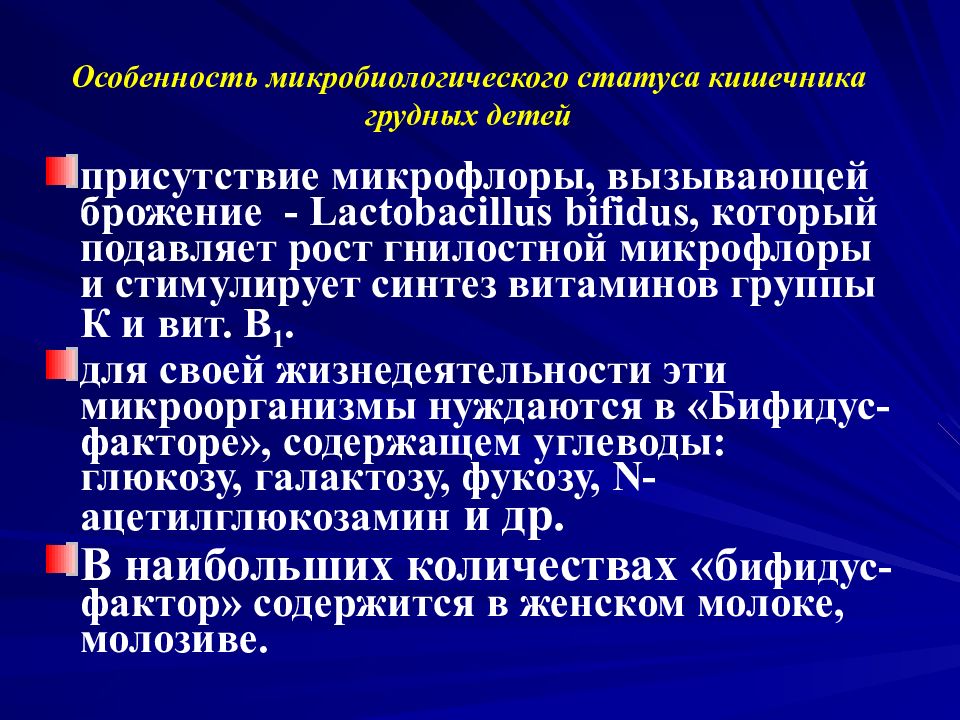

Слайд 28: Особенность микробиологического статуса кишечника грудных детей

присутствие микрофлоры, вызывающей брожение - Lactobacillus bifidus, который подавляет рост гнилостной микрофлоры и стимулирует синтез витаминов группы К и вит. В 1. для своей жизнедеятельности эти микроорганизмы нуждаются в «Бифидус-факторе», содержащем углеводы: глюкозу, галактозу, фукозу, N -ацетилглюкозамин и др. В наибольших количествах «б ифидус-фактор» содержится в женском молоке, молозиве.

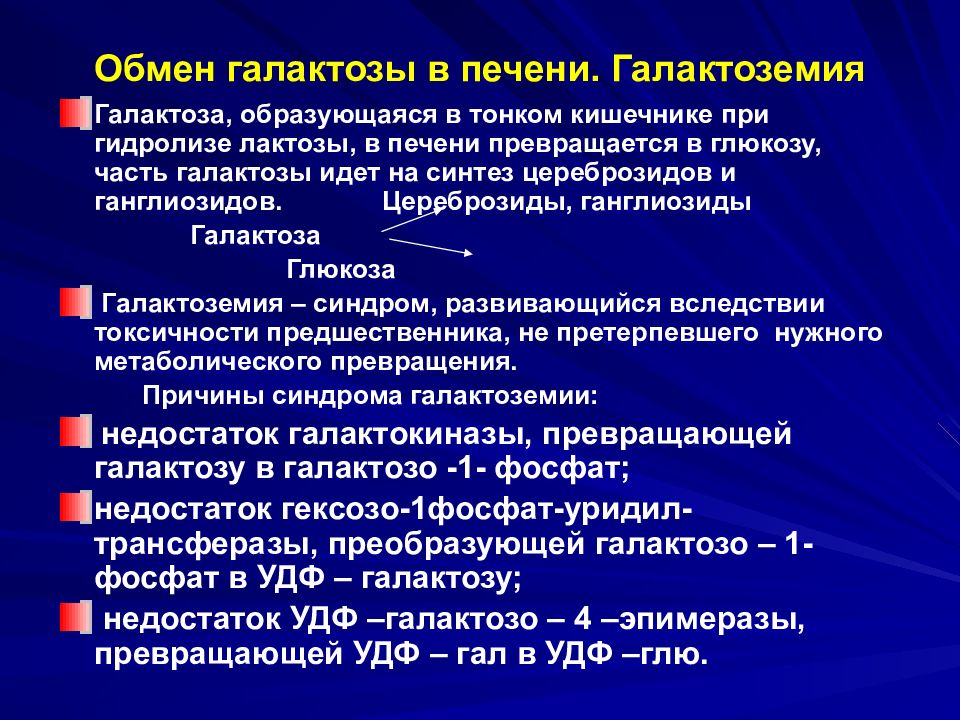

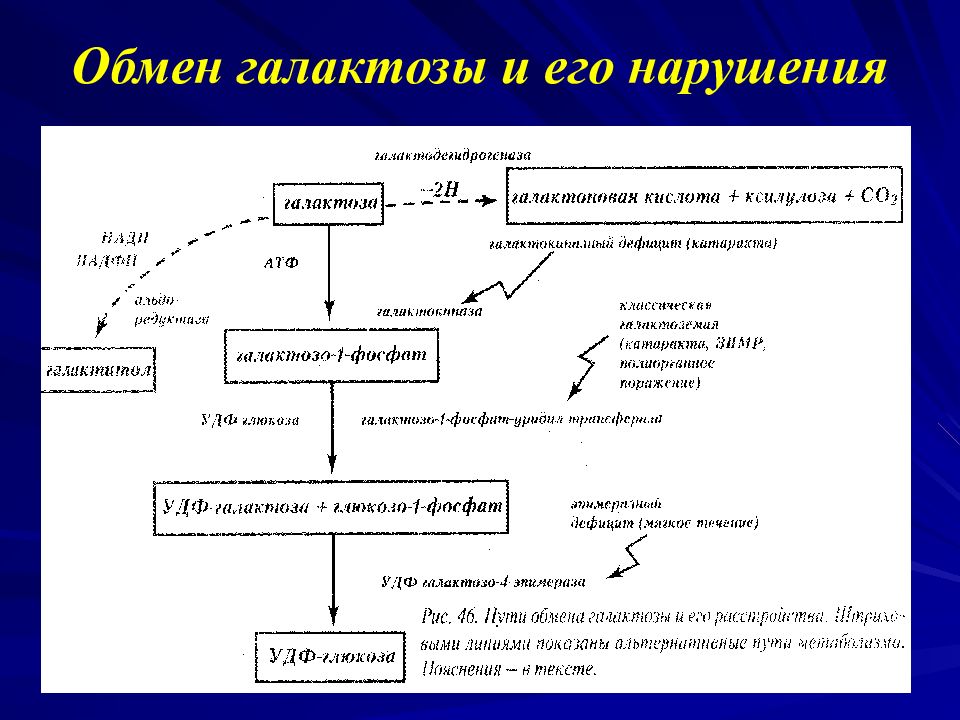

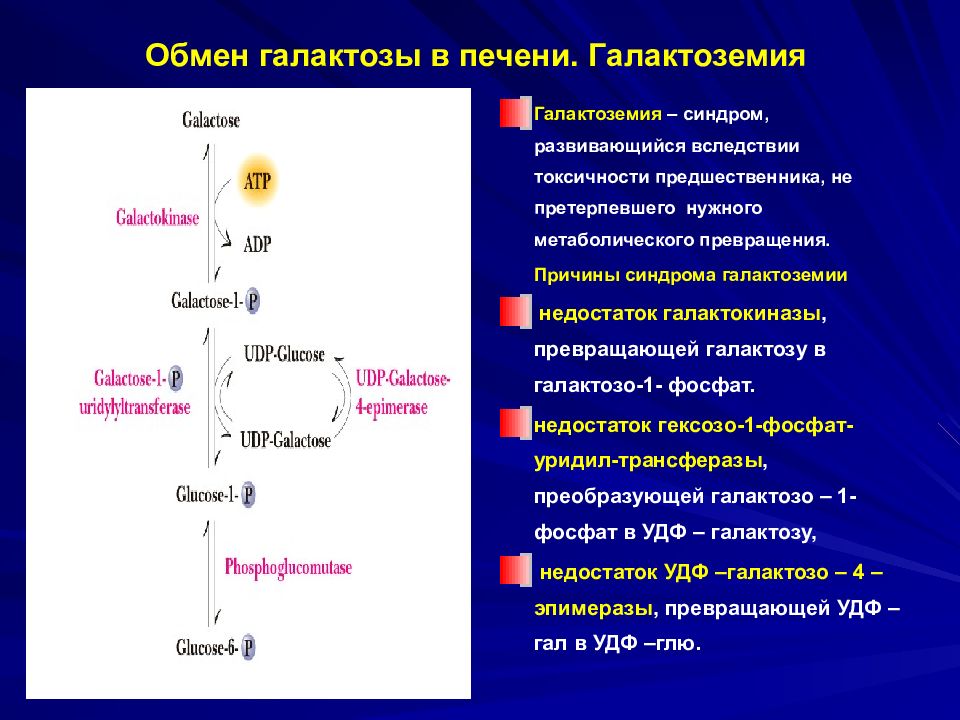

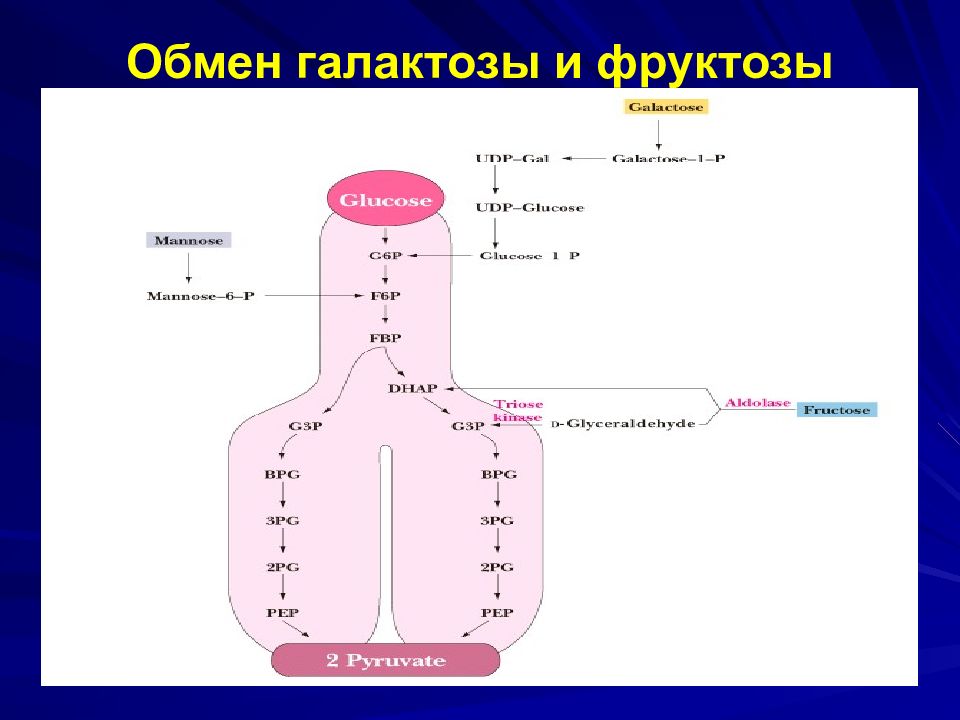

Слайд 29: Обмен галактозы в печени. Галактоземия

Галактоза, образующаяся в тонком кишечнике при гидролизе лактозы, в печени превращается в глюкозу, часть галактозы идет на синтез цереброзидов и ганглиозидов. Цереброзиды, ганглиозиды Галактоза Глюкоза Галактоземия – синдром, развивающийся вследствии токсичности предшественника, не претерпевшего нужного метаболического превращения. Причины синдрома галактоземии : недостаток галактокиназы, превращающей галактозу в галактозо -1- фосфат; недостаток гексозо-1фосфат-уридил-трансферазы, преобразующей галактозо – 1-фосфат в УДФ – галактозу; недостаток УДФ – галактозо – 4 – эпимеразы, превращающей УДФ – гал в УДФ – глю.

Слайд 30: Обмен галактозы в печени. Галактоземия

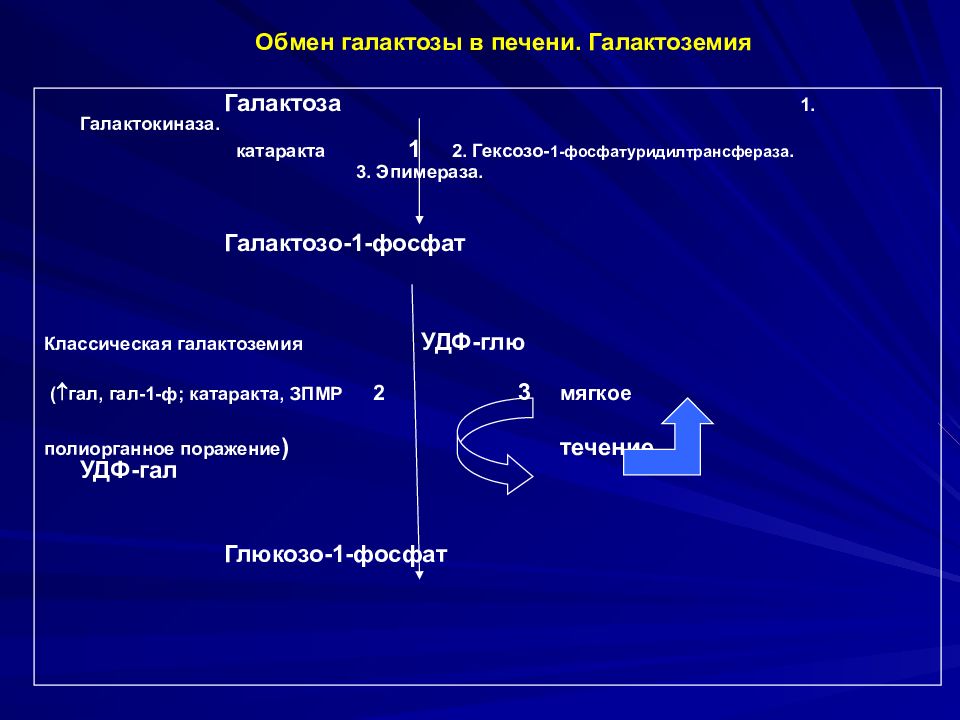

Галактоза 1. Галактокиназа. катаракта 1 2. Гексозо- 1-фосфатуридилтрансфераза. 3. Эпимераза. Галактозо-1-фосфат Классическая галактоземия УДФ-глю ( гал, гал-1-ф; катаракта, ЗПМР 2 3 мягкое полиорганное поражение ) течение УДФ-гал Глюкозо-1-фосфат

Слайд 32: Обмен галактозы в печени. Галактоземия

Галактоземия – синдром, развивающийся вследствии токсичности предшественника, не претерпевшего нужного метаболического превращения. Причины синдрома галактоземии недостаток галактокиназы, превращающей галактозу в галактозо-1- фосфат. недостаток гексозо-1-фосфат-уридил-трансферазы, преобразующей галактозо – 1-фосфат в УДФ – галактозу, недостаток УДФ – галактозо – 4 – эпимеразы, превращающей УДФ – гал в УДФ – глю.

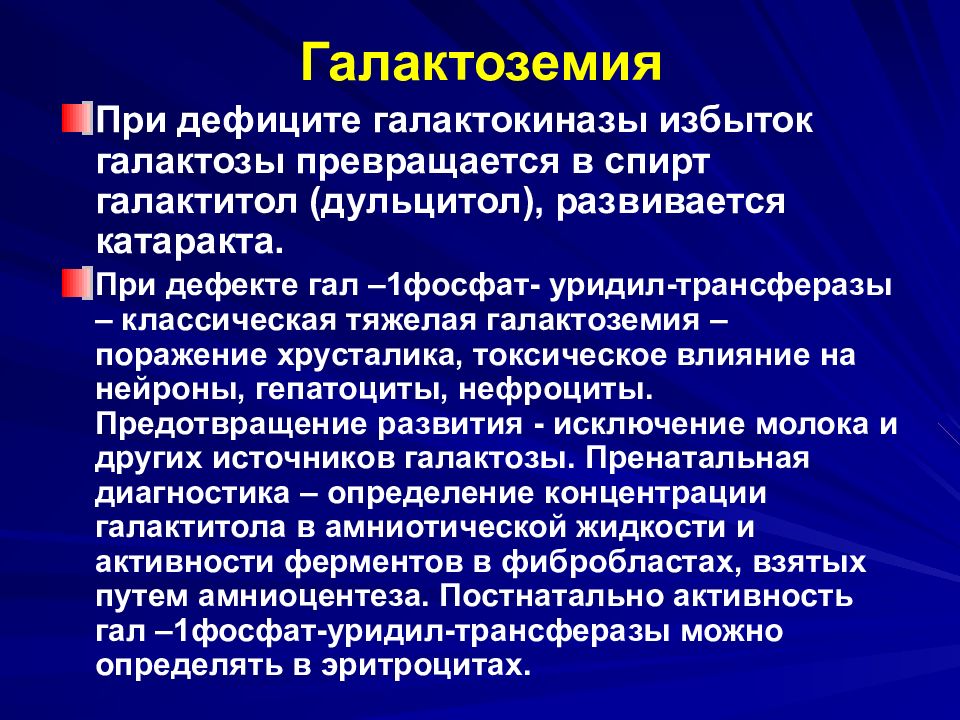

Слайд 33: Галактоземия

При дефиците галактокиназы избыток галактозы превращается в спирт галактитол ( дульцитол ), развивается катаракта. При дефекте гал –1фосфат- уридил-трансферазы – классическая тяжелая галактоземия – поражение хрусталика, токсическое влияние на нейроны, гепатоциты, нефроциты. Предотвращение развития - исключение молока и других источников галактозы. Пренатальная диагностика – определение концентрации галактитола в амниотической жидкости и активности ферментов в фибробластах, взятых путем амниоцентеза. Постнатально активность гал –1фосфат-уридил-трансферазы можно определять в эритроцитах.

Слайд 35: Включение фруктозы в метаболизм тканей

Главный путь включения фруктозы в метаболизм тканей (почек, мышечной и жировой ткани) при участии гексокиназы по схеме: Фруктоза гексокиназа фруктозо-6-ф глюкозо-6ф г люкоза фруктозо-1,6-дифосфат Гликолиз

Слайд 37: Нарушения обмена фруктозы

Врожденная недостаточность фруктокиназы (не образуется фр-1-ф) приводит к эссенциальной фруктозурии (доброкачественная семейная фруктозурия ), не имеет большого клинического значения. Дефицит фруктозо-1-фосфатальдолазы (органоспецифического фермента печени) ведет к накоплению фруктозо-1фосфата, обладающего токсическим действием, возникает наследственная непереносимость фруктозы, при которой избыток фруктозо-1фосфата ингибирует фосфоглюкомутазу. Поэтому при фруктоземии - торможение гликогенолиза - гипогликемия.

В последние 2 –3 месяца внутриутробной жизни - активный синтез гликогена. В последние недели содержание гликогена в печени – 10% массы органа. В первые часы после рождения – расщепление гликогена для обеспечения энерготрат – развитие гипогликемии. В течение первых суток содержание гликогена в печени до 1%. Адаптационная реакция при гипогликемии – стимуляция глюконеогенеза (из АК, ПВК, лактата ). Со 2 недели после рождения – накопление гликогена. У новорожденных и грудных детей – колебания глюкозы крови.

Слайд 39: Особенности обмена углеводов у детей

Уровень глюкозы крови при рождении соответствует уровню у матери. в течение 3 –6 часов [ глю ] в крови снижается на 0,55 –1,11 ммоль/л (до 2, 2 ммоль/л). В первые 10 суток [ глю ] ↑, однако остается склонность к гипогликемическим реакциям.

Слайд 40: Особенности обмена углеводов у детей

У новорожденных и грудных детей – колебания глюкозы крови. У детей в большей степени, чем у взрослых — лабильность уровня сахара в крови. Склонность к гипогликемическим реакциям при недостаточном поступлении сахара с пищей обнаруживается у детей раннего и дошкольного возраста и только после 7 лет уровень глюкозы в крови стабилизируется. Гликемические кривые у детей располагаются ниже и повышаются тем меньше, чем моложе ребенок.

Слайд 41: Анаэробный гликолиз и его значение в онтогенезе

Основной процесс превращения углеводов в период внутриутробного развития – анаэробный гликолиз. У плода – избыток лактата и ребенок рождается в состоянии метаболического ацидоза ( рН крови 7,2 –7,3). Постепенно к 4-5 месяцам – нарастание интенсивности аэробных окислительных процессов, увеличивается роль ЦТК, [ПВК], [ лактата ], [цитрата].

Слайд 42: Особенности обмена углеводов у детей

Характерным для детей раннего возраста является более высокий уровень прямого окисления глюкозы в пентозном цикле, связано с большой интенсивностью пластических процессов – синтезом НК, ЖК, для которых необходимы пентозы и НАДФН2, образующиеся в пентозном цикле, пентозный цикл – поставщик энергии.

Слайд 43: Гликогеновые болезни. Гликогенозы. Агликогенозы

Гликогеновые болезни – группа наследственных болезней, причиной которых является энзимодефект и, следовательно, снижение или отсутствие активности какого-либо фермента, участвующего в синтезе или распаде гликогена, либо регуляции этих ферментов. Гликогенозы – заболевания, обусловленные дефектом ферментов, участвующих в распаде гликогена, и проявляющиеся необычной структурой гликогена или его избыточным накоплением в органах. Агликогеноз – заболевание, развивающееся при наследственном дефекте гликогенсинтазы. В печени наблюдается почти или полное отсутствие гликогена, сопровождается гипогликемией.

Слайд 44: Сахарный диабет у детей

– заболевание, характеризующееся чаще всего генетически детерминированным абсолютным или относительным дефицитом инсулина. Важнейшие биохимические проявления сахарного диабета – гипергликемия, глюкозурия, кетонемия и кетонурия, кетоацидоз и т.д. Сахарный диабет в детском возрасте становится в последние годы одним из самых частых и социально значимых заболеваний у детей. Заболеваемость возрастает к 16 годам. Имеются подтверждения аутоиммунной природы заболевания. Возможно, что индукции воспалительного процесса способствуют и некоторые провоцирующие воздействия (вирусные инфекции, поражающие поджелудочную железу и раннее искусственное вскармливание с особой ролью антигенов коровьего молока).

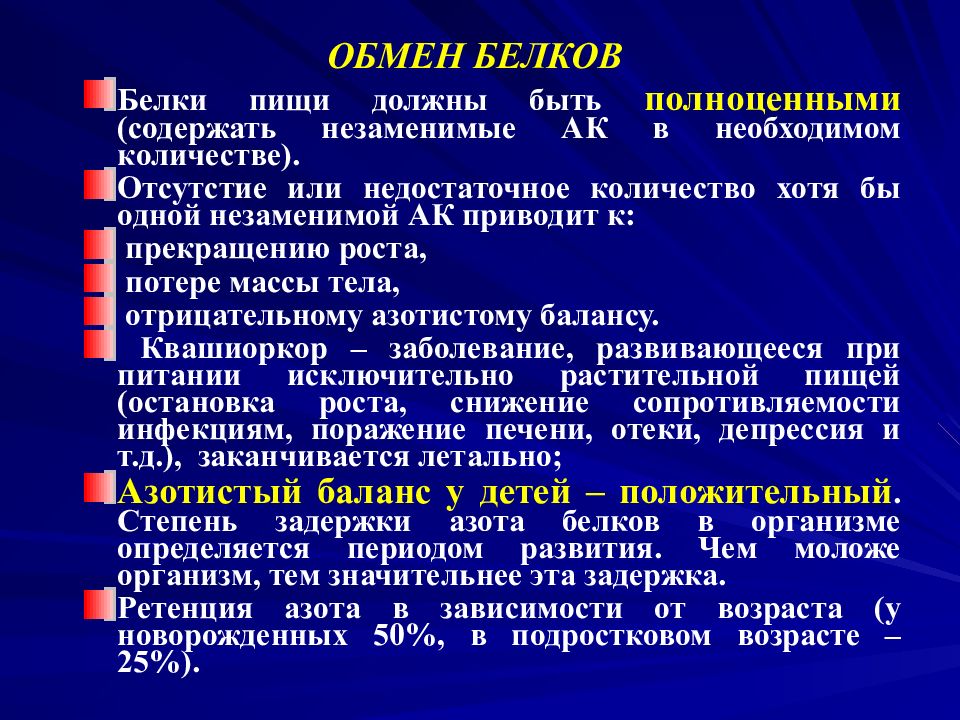

Слайд 45: ОБМЕН БЕЛКОВ

Белки пищи должны быть полноценными (содержать незаменимые АК в необходимом количестве). Отсутстие или недостаточное количество хотя бы одной незаменимой АК приводит к: прекращению роста, потере массы тела, отрицательному азотистому балансу. Квашиоркор – заболевание, развивающееся при питании исключительно растительной пищей (остановка роста, снижение сопротивляемости инфекциям, поражение печени, отеки, депрессия и т.д.), заканчивается летально; Азотистый баланс у детей – положительный. Степень задержки азота белков в организме определяется периодом развития. Чем моложе организм, тем значительнее эта задержка. Ретенция азота в зависимости от возраста (у новорожденных 50%, в подростковом возрасте – 25%).

Слайд 46: Ретенция азота в зависимости от возраста

Возраст Процент от введенного с пищей Возраст Процент от введенного с пищей 0 – 3 мес 50,7 5 – 9 лет 24,7 3 – 6 мес. 35,3 11 – 14 лет 25,1 6 – 9 мес. 32,5 25 – 35 лет 7,8 9 – 12 мес. 37,6 60 – 80 2,3 1 – 3 года 25,2

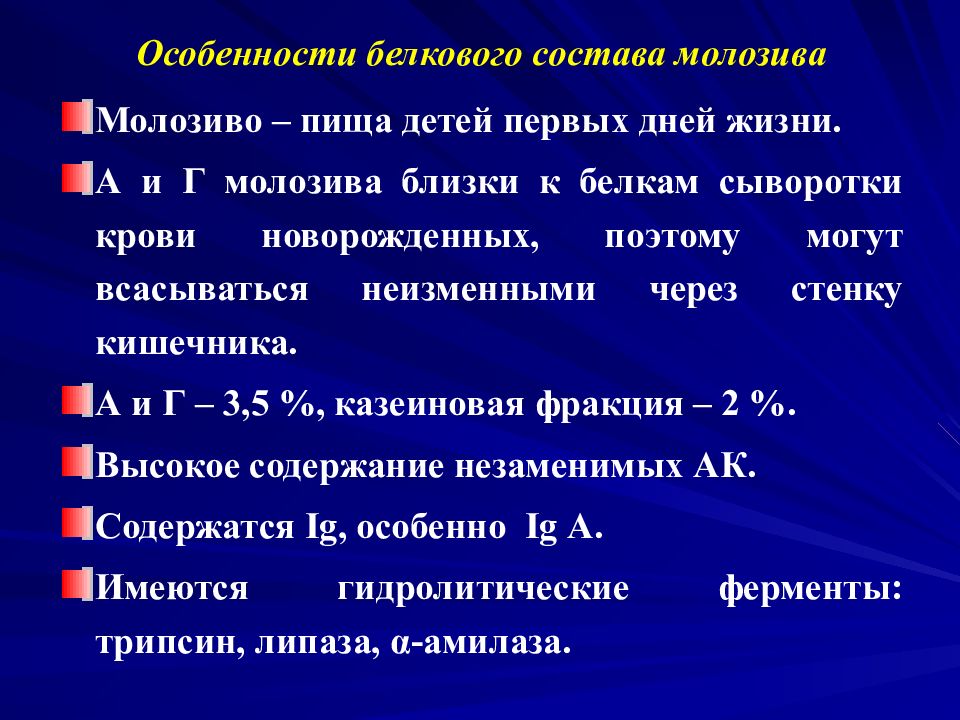

Слайд 47: Особенности белкового состава молозива

Молозиво – пища детей первых дней жизни. А и Г молозива близки к белкам сыворотки крови новорожденных, поэтому могут всасываться неизменными через стенку кишечника. А и Г – 3,5 %, казеиновая фракция – 2 %. Высокое содержание незаменимых АК. Содержатся Ig, особенно Ig А. Имеются гидролитические ферменты: трипсин, липаза, α -амилаза.

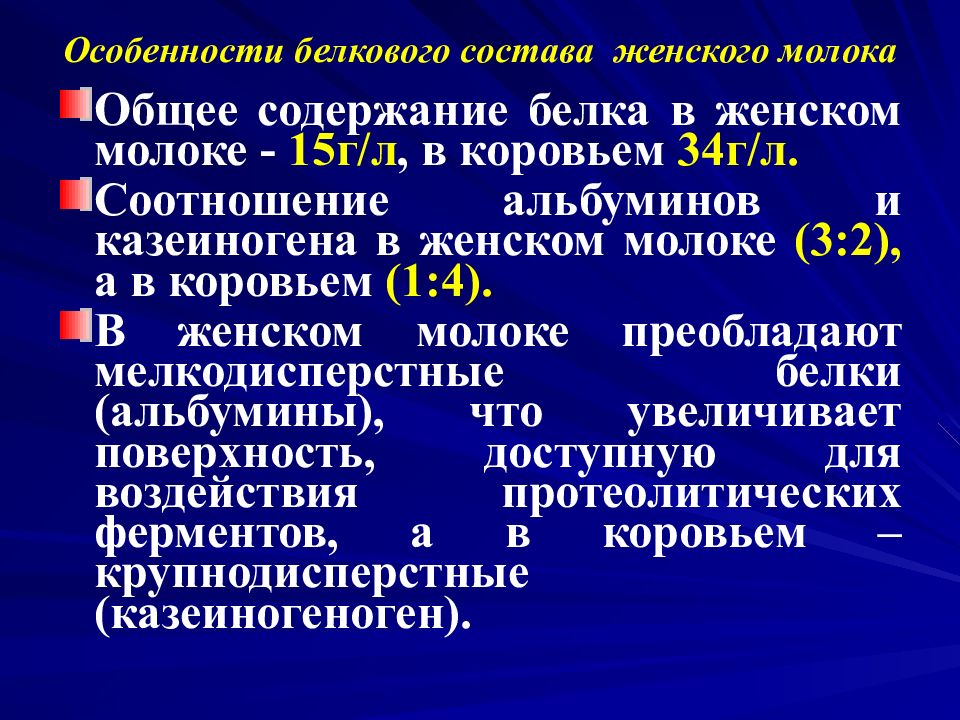

Слайд 48: Особенности белкового состава женского молока

Общее содержание белка в женском молоке - 15г/л, в коровьем 34г/л. Соотношение альбуминов и казеиногена в женском молоке (3:2), а в коровьем (1:4). В женском молоке преобладают мелкодисперстные белки (альбумины), что увеличивает поверхность, доступную для воздействия протеолитических ферментов, а в коровьем – крупнодисперстные ( казеиногеноген ).

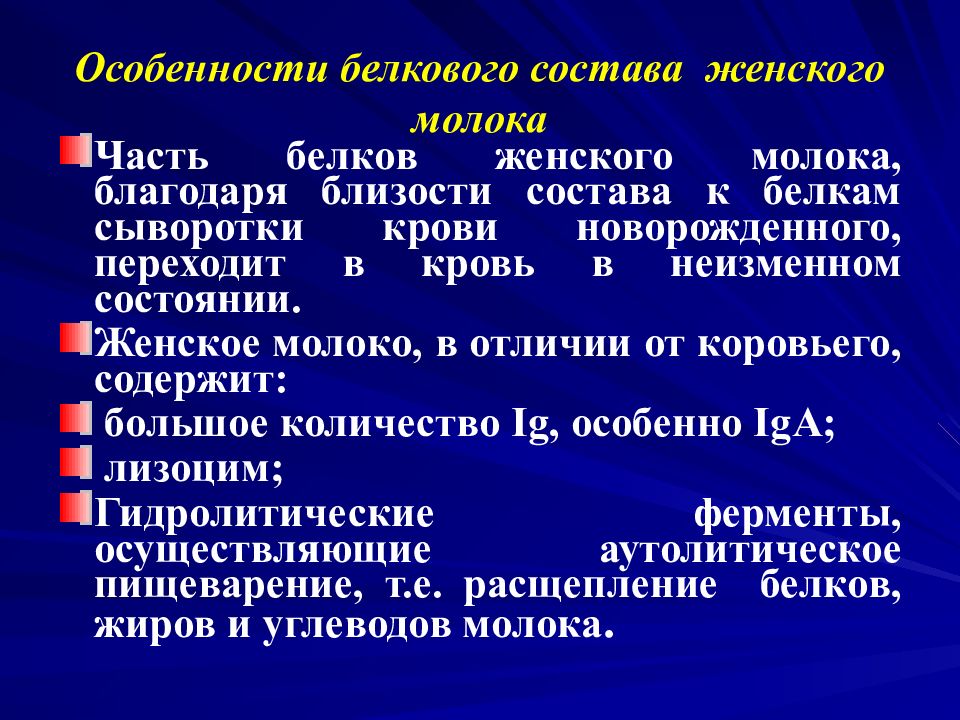

Слайд 49: Особенности белкового состава женского молока

Часть белков женского молока, благодаря близости состава к белкам сыворотки крови новорожденного, переходит в кровь в неизменном состоянии. Женское молоко, в отличии от коровьего, содержит: большое количество Ig, особенно Ig А; лизоцим; Гидролитические ферменты, осуществляющие аутолитическое пищеварение, т.е. расщепление белков, жиров и углеводов молока.

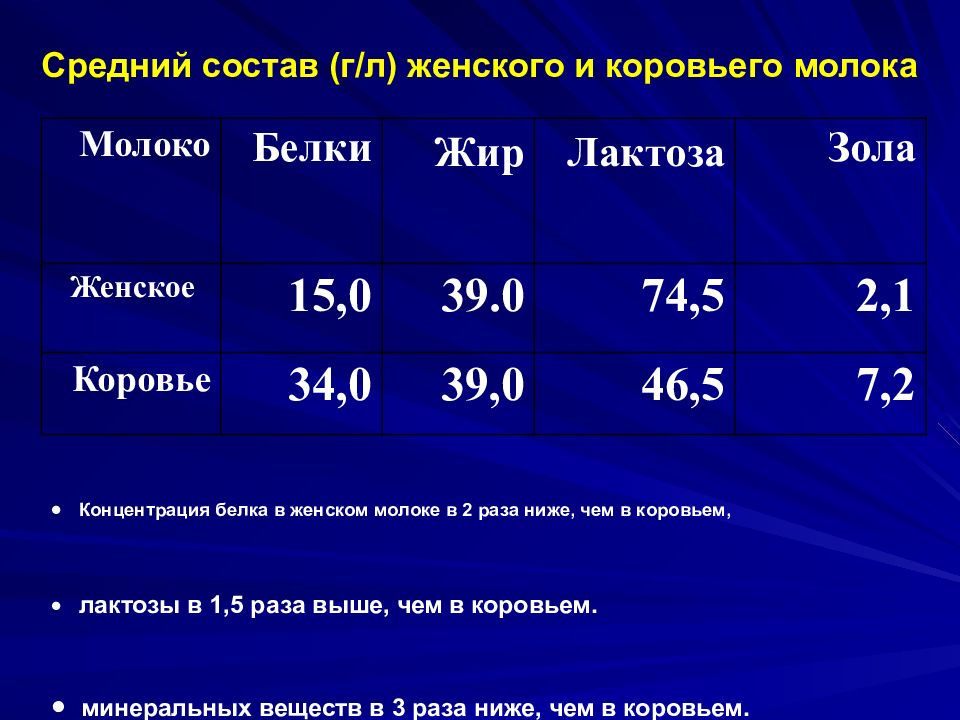

Слайд 50: Средний состав (г/л) женского и коровьего молока

Молоко Белки Жир Лактоза Зола Женское 15,0 39.0 74,5 2,1 Коровье 34,0 39,0 46,5 7,2 Концентрация белка в женском молоке в 2 раза ниже, чем в коровьем, лактозы в 1,5 раза выше, чем в коровьем. минеральных веществ в 3 раза ниже, чем в коровьем. концентрация липидов одинакова.

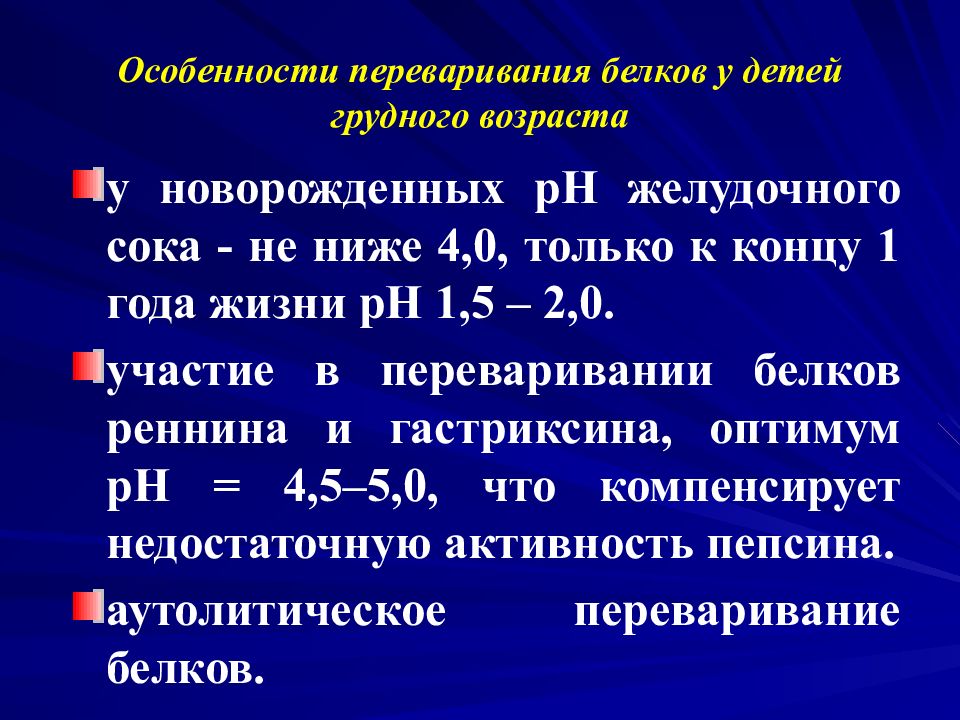

Слайд 51: Особенности переваривания белков у детей грудного возраста

у новорожденных рН желудочного сока - не ниже 4,0, только к концу 1 года жизни рН 1,5 – 2,0. участие в переваривании белков реннина и гастриксина, оптимум рН = 4,5–5,0, что компенсирует недостаточную активность пепсина. аутолитическое переваривание белков.

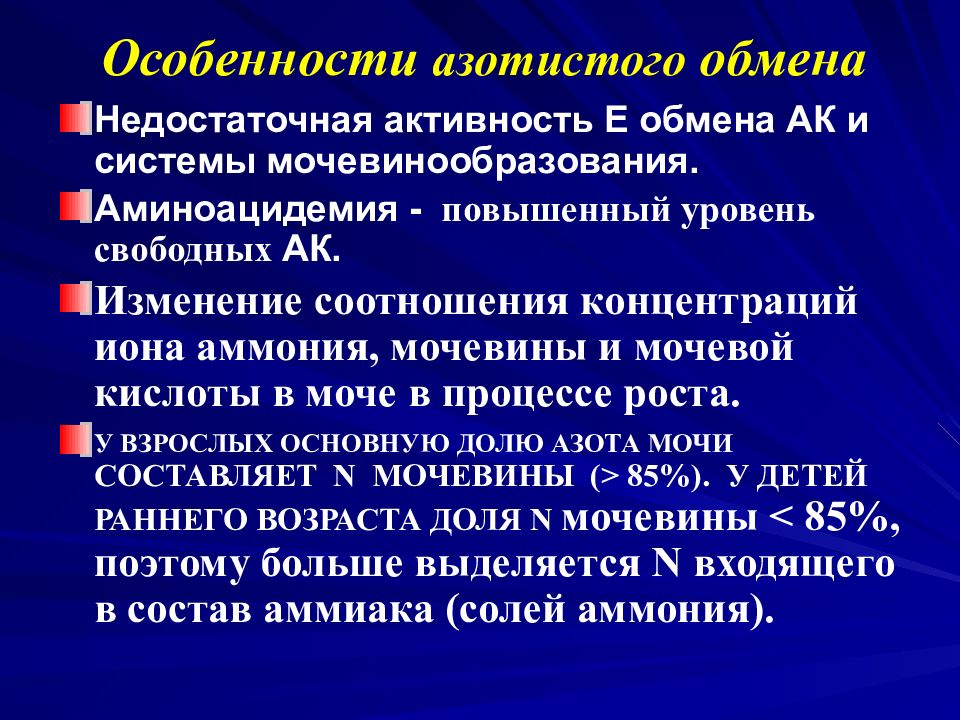

Слайд 52: Особенности азотистого обмена

Недостаточная активность Е обмена АК и системы мочевинообразования. Аминоацидемия - повышенный уровень свободных АК. Изменение соотношения концентраций иона аммония, мочевины и мочевой кислоты в моче в процессе роста. У ВЗРОСЛЫХ ОСНОВНУЮ ДОЛЮ АЗОТА МОЧИ СОСТАВЛЯЕТ N МОЧЕВИНЫ ( > 85%). У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЯ N мочевины < 85%, поэтому больше выделяется N входящего в состав аммиака (солей аммония).

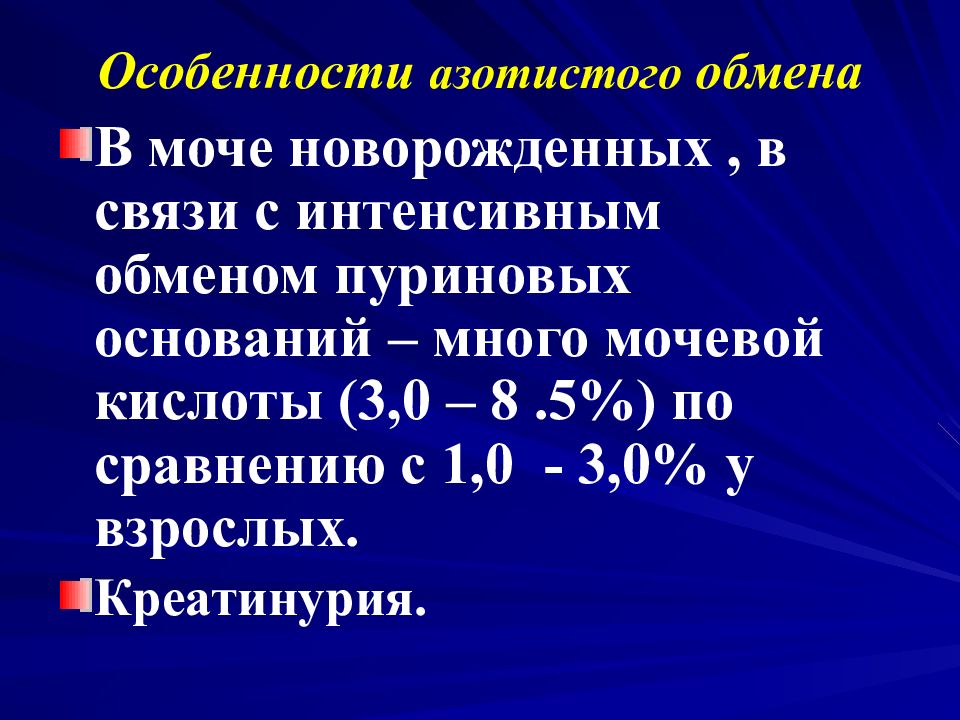

Слайд 53: Особенности азотистого обмена

В моче новорожденных, в связи с интенсивным обменом пуриновых оснований – много мочевой кислоты (3,0 – 8.5%) по сравнению с 1,0 - 3,0% у взрослых. Креатинурия.

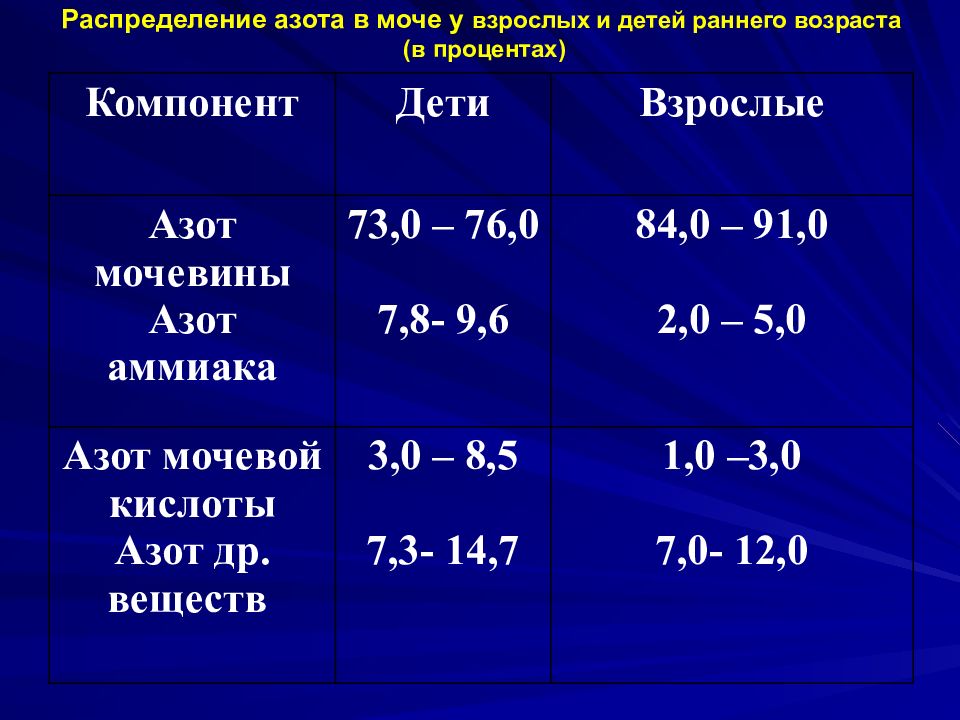

Слайд 54: Распределение азота в моче у взрослых и детей раннего возраста (в процентах)

Компонент Дети Взрослые Азот мочевины Азот аммиака 73,0 – 76,0 7,8- 9,6 84,0 – 91,0 2,0 – 5,0 Азот мочевой кислоты Азот др. веществ 3,0 – 8,5 7,3- 14,7 1,0 –3,0 7,0- 12,0

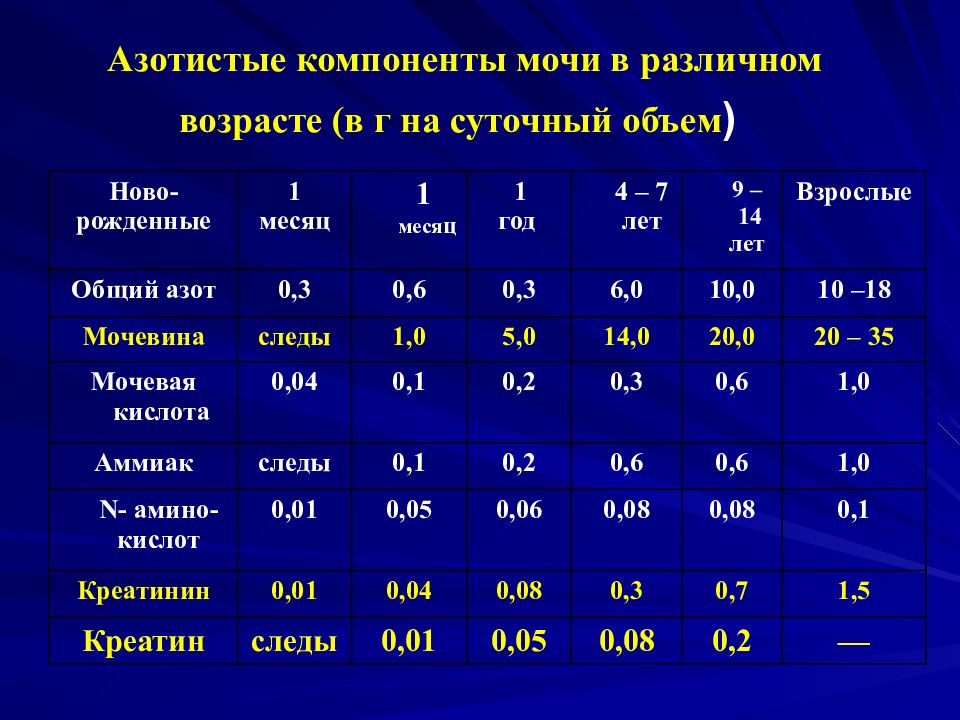

Слайд 55: Азотистые компоненты мочи в различном возрасте (в г на суточный объем )

Ново - рожденные 1 месяц 1 меся ц 1 год 4 – 7 лет 9 –14 лет Взрослые Общий азот 0,3 0,6 0,3 6,0 10,0 10 –18 Мочевина следы 1,0 5,0 14,0 20,0 20 – 35 Мочевая кислота 0,04 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 Аммиак следы 0,1 0,2 0,6 0,6 1,0 N - амино- кислот 0,01 0,05 0,06 0,08 0,08 0,1 Креатинин 0,01 0,04 0,08 0,3 0,7 1,5 Креатин следы 0,01 0,05 0,08 0,2 —

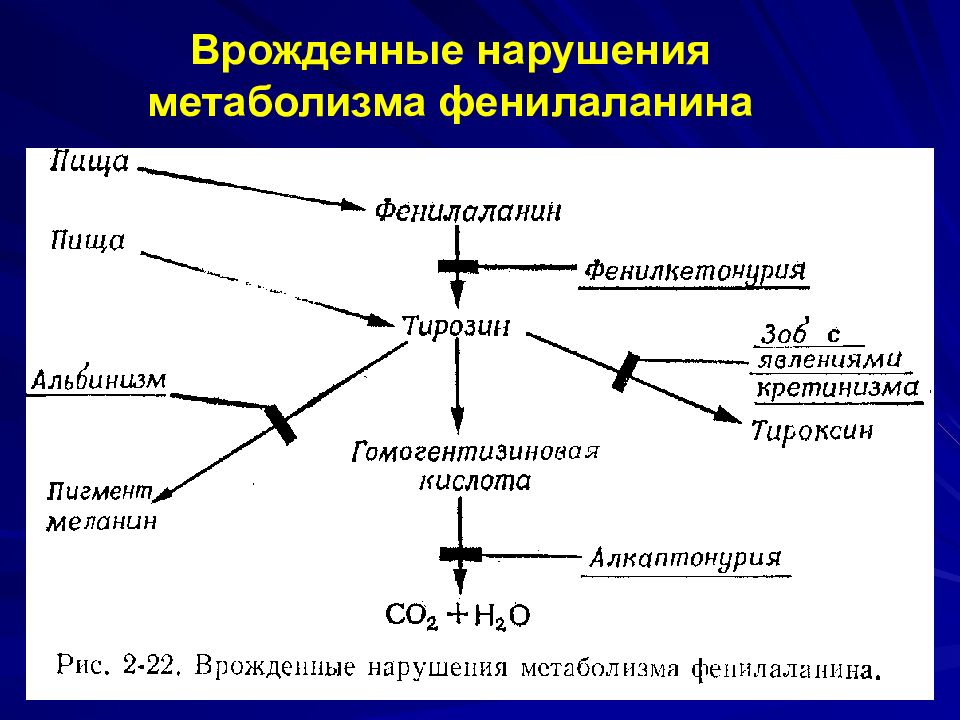

Слайд 56: Нарушения белкового обмена

Энзимопатии белкового обмена: - фенилкетонурия, - альбинизм, - алкаптонурия. Заболевания, характеризующиеся повышенным выделением свободных АК почками – цистинурия, глицинурия, пролинурия и др.

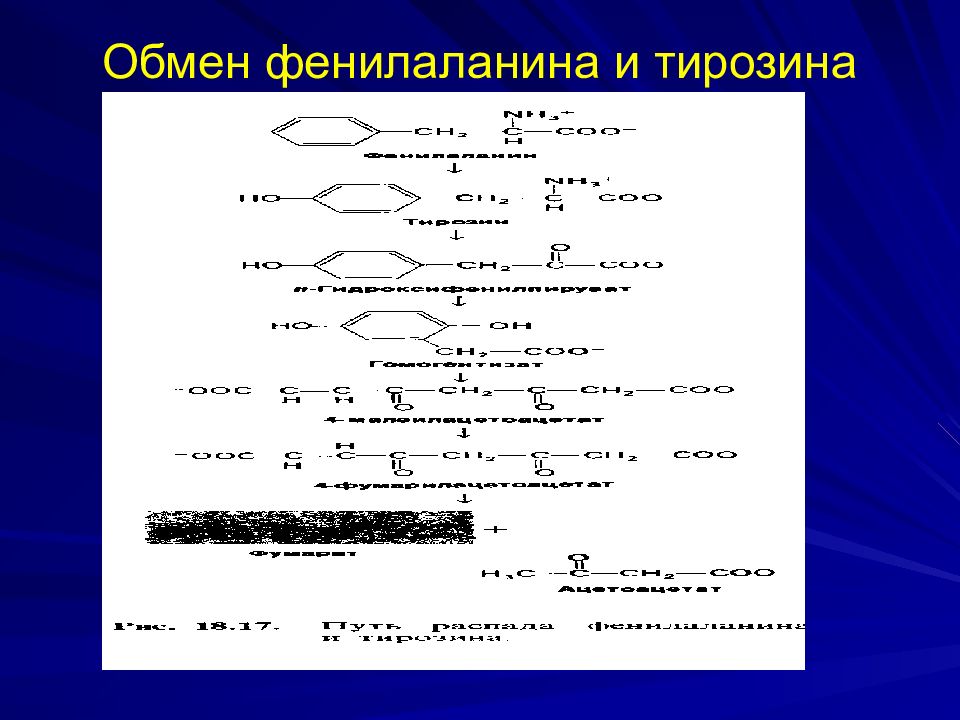

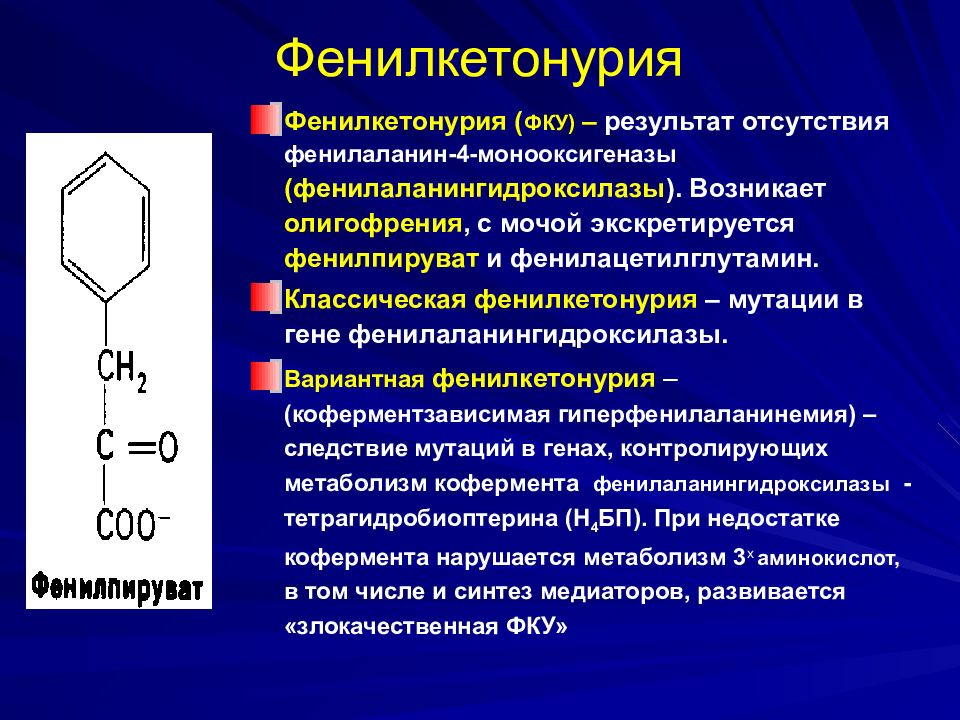

Слайд 59: Фенилкетонурия

Фенилкетонурия ( ФКУ) – результат отсутствия фенилаланин-4-монооксигеназы (фенилаланингидроксилазы ). Возникает олигофрения, с мочой экскретируется фенилпируват и фенилацетилглутамин. Классическая фенилкетонурия – мутации в гене фенилаланингидроксилазы. Вариантная фенилкетонурия – (коферментзависимая гиперфенилаланинемия) – следствие мутаций в генах, контролирующих метаболизм кофермента фенилаланингидроксилазы - тетрагидробиоптерина (Н 4 БП). При недостатке кофермента нарушается метаболизм 3 х аминокислот, в том числе и синтез медиаторов, развивается «злокачественная ФКУ»

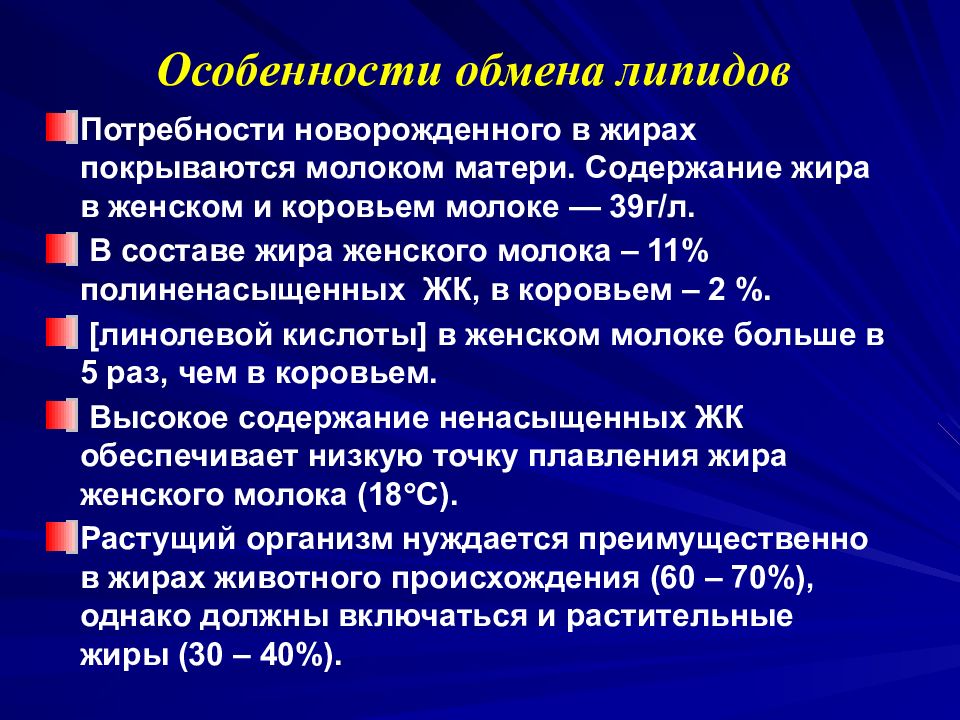

Слайд 60: Особенности обмена липидов

Потребности новорожденного в жирах покрываются молоком матери. Содержание жира в женском и коровьем молоке — 39г/л. В составе жира женского молока – 11% полиненасыщенных ЖК, в коровьем – 2 %. [линолевой кислоты] в женском молоке больше в 5 раз, чем в коровьем. Высокое содержание ненасыщенных ЖК обеспечивает низкую точку плавления жира женского молока (18 С). Растущий организм нуждается преимущественно в жирах животного происхождения (60 – 70%), однако должны включаться и растительные жиры (30 – 40%).

Слайд 61: Особенности переваривания липидов у грудных детей:

переваривание жиров молока липазой желудка; участие в переваривании липидов ТАГ-липазы, секретируемой железами основания языка; переваривание липидов молока липазой женского молока.

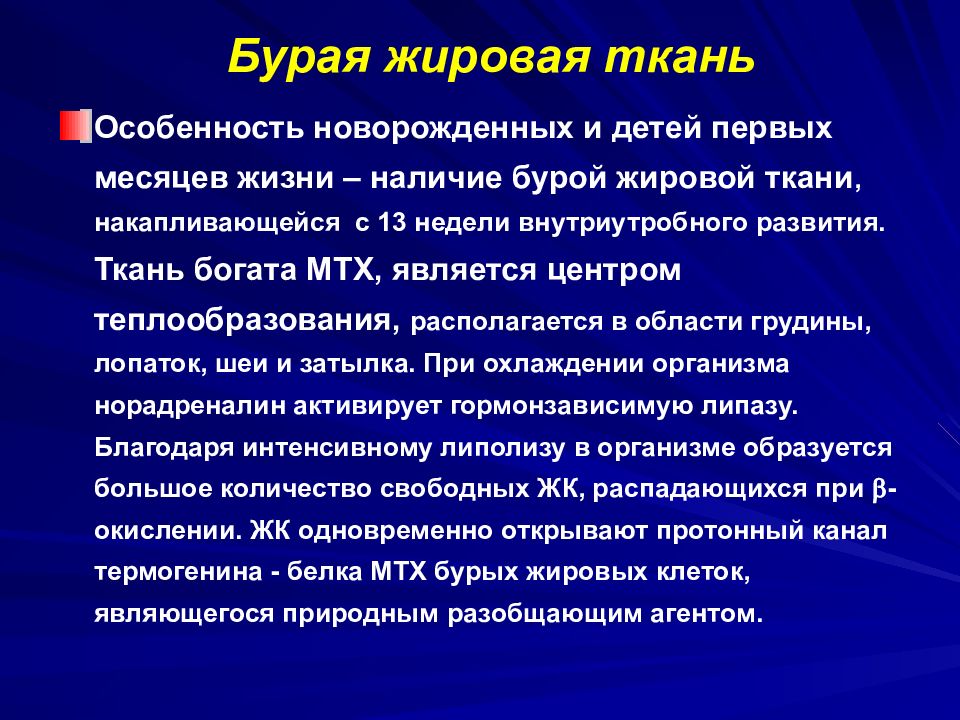

Слайд 62: Бурая жировая ткань

Особенность новорожденных и детей первых месяцев жизни – наличие бурой жировой ткани, накапливающейся с 13 недели внутриутробного развития. Ткань богата МТХ, является центром теплообразования, располагается в области грудины, лопаток, шеи и затылка. При охлаждении организма норадреналин активирует гормонзависимую липазу. Благодаря интенсивному липолизу в организме образуется большое количество свободных ЖК, распадающихся при -окислении. ЖК одновременно открывают протонный канал термогенина - белка МТХ бурых жировых клеток, являющегося природным разобщающим агентом.

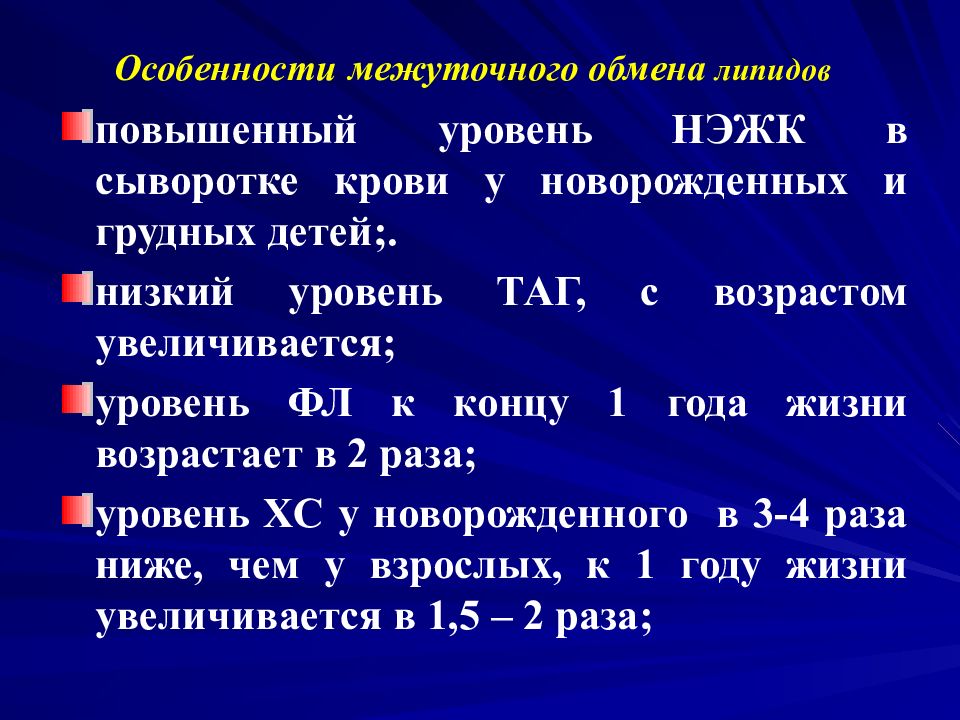

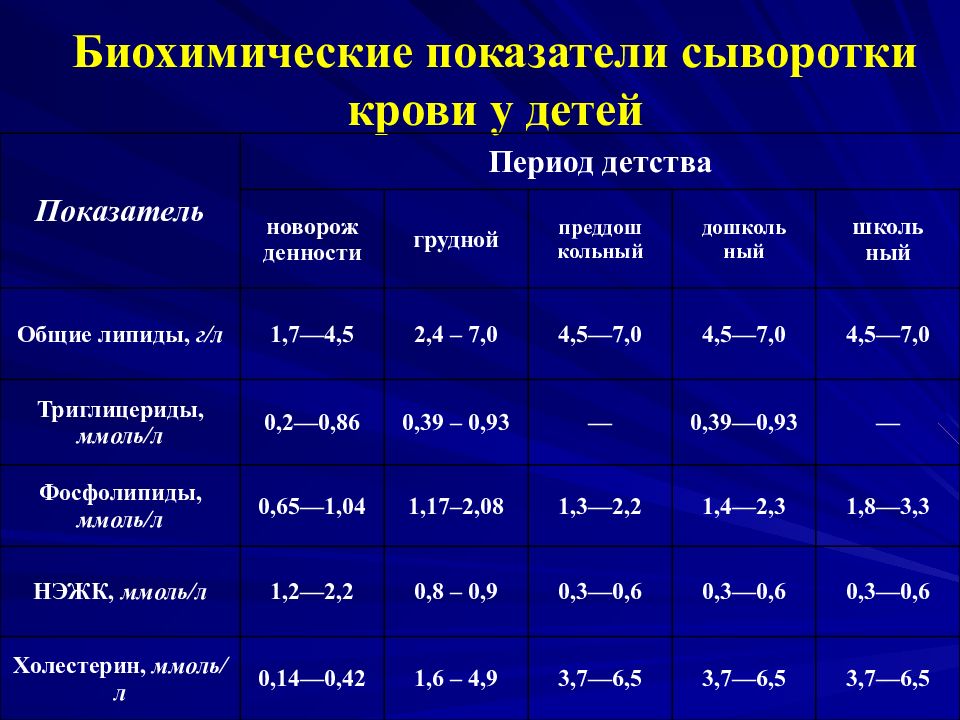

Слайд 63: Особенности межуточного обмена липидов

повышенный уровень НЭЖК в сыворотке крови у новорожденных и грудных детей;. низкий уровень ТАГ, с возрастом увеличивается; уровень ФЛ к концу 1 года жизни возрастает в 2 раза; уровень ХС у новорожденного в 3-4 раза ниже, чем у взрослых, к 1 году жизни увеличивается в 1,5 – 2 раза;

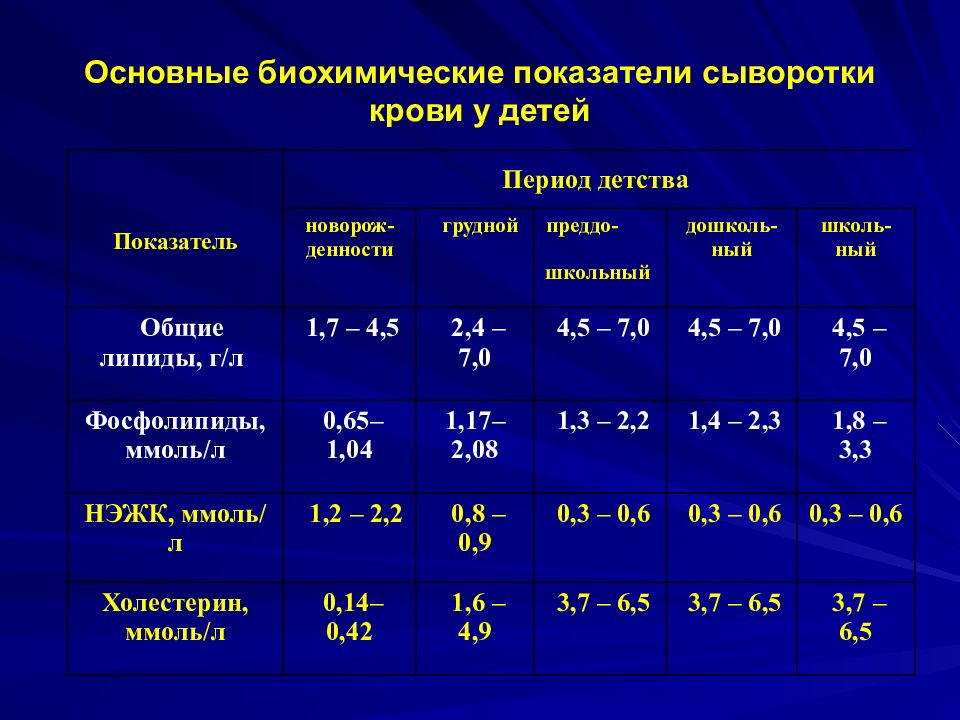

Слайд 64: Основные биохимические показатели сыворотки крови у детей

Показатель Период детства новорож - денности грудной преддо - школьный дошколь - ный школь - ный Общие липиды, г/л 1,7 – 4,5 2,4 – 7,0 4,5 – 7,0 4,5 – 7,0 4,5 – 7,0 Фосфолипиды, ммоль /л 0,65–1,04 1,17–2,08 1,3 – 2,2 1,4 – 2,3 1,8 – 3,3 НЭЖК, ммоль /л 1,2 – 2,2 0,8 – 0,9 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 Холестерин, ммоль /л 0,14– 0,42 1,6 – 4,9 3,7 – 6,5 3,7 – 6,5 3,7 – 6,5

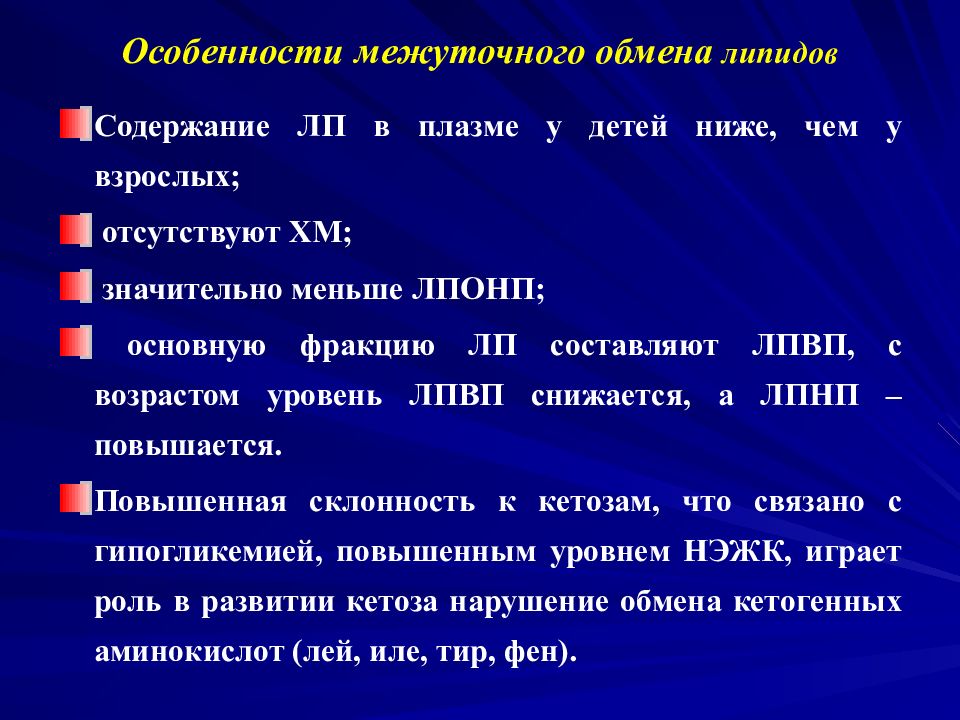

Слайд 65: Особенности межуточного обмена липидов

Содержание ЛП в плазме у детей ниже, чем у взрослых; отсутствуют ХМ; значительно меньше ЛПОНП; основную фракцию ЛП составляют ЛПВП, с возрастом уровень ЛПВП снижается, а ЛПНП – повышается. Повышенная склонность к кетозам, что связано с гипогликемией, повышенным уровнем НЭЖК, играет роль в развитии кетоза нарушение обмена кетогенных аминокислот (лей, иле, тир, фен).

Слайд 66: Нарушения липидного обмена

ожирение вследствие различных причин (перекорм, дисфункция эндокринных желез, церебрального происхождения); нарушения переваривания и всасывания липидов, сопровождающиеся стеатореей;. повышенная склонность к кетозам у детей до 7 лет (при легком голодании, различных заболеваниях, стрессовых ситуациях), сопровождается кетонурией. Кетонурия и кетонурия предшествуют или сопровождают заболевание детского возраста – ацетонемическую рвоту;

Слайд 67: Нарушения липидного обмена

липоидозы – болезни накопления – генетически обусловленные заболевания, при которых из-за отсутствия или нарушения активности ферментов, участвующих в метаболизме сфинголипидов, имеет место избыточное отложение их в органах РЭС. при болезни Гоше – избыточное отложение цереброзидов; болезни Нимана – Пика – отложение сфингомиэлина; амавротической идиотии – накопление преимущественно в нервной ткани ганглиозидов.

Слайд 68: Нарушения липидного обмена

первичные гиперлипидемии, примерами которых являются: семейная гиперхолестеролемия (нарушение поглощения и катаболизма ЛПНП, высокие концентрации ХС и ЛПНП в плазме крови, ИБС развивается в детстве) и семейная хиломикронемия (дефицит ЛП-липазы или недостаточность апо С– II, необходимого для активации ЛП–липазы, вследствие чего развивается хиломикронемия и высокая концентрация ТАГ в плазме). Характерны ксантомы, гепатоспленомегалия, панкреатит.

Слайд 69: Особенности водно-солевого обмена у детей

Общее содержание воды у детей выше, чем у взрослых. Преобладает внеклеточная вода. Большая роль внепочечных потерь воды – через легкие, кожу (незрелость почек и относительная большая поверхность тела). Водно-электролитный обмен у детей чрезвычайно лабилен, легко возникают состояния гипергидратации и дегидратации.

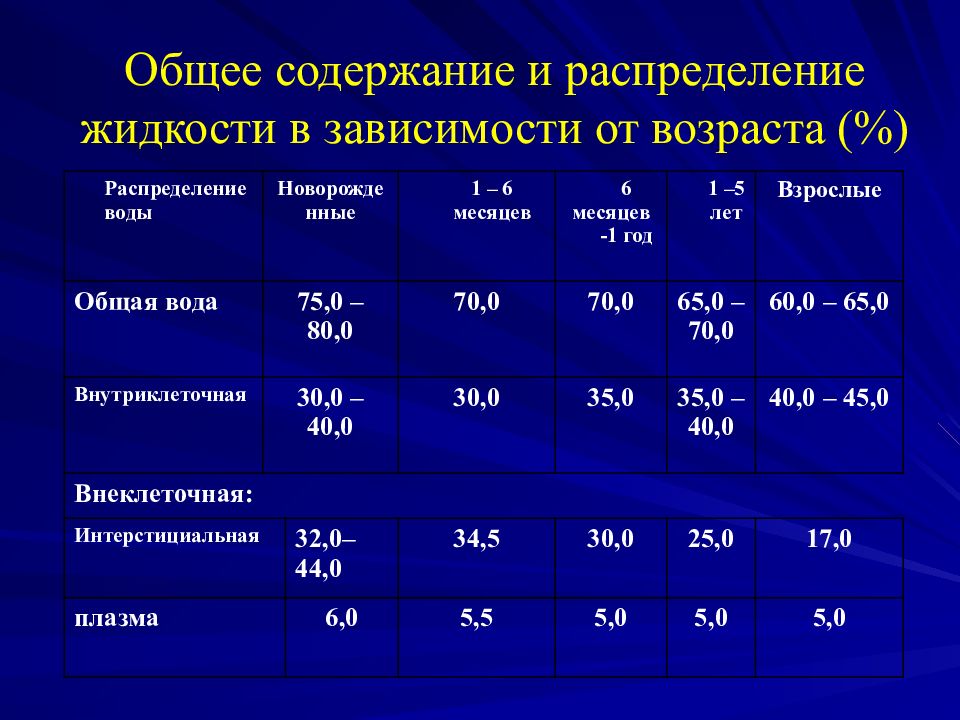

Слайд 70: Общее содержание и распределение жидкости в зависимости от возраста (%)

Распределение воды Новорожденные 1 – 6 месяцев 6 месяцев -1 год 1 –5 лет Взрослые Общая вода 75,0 – 80,0 70,0 70,0 65,0 –70,0 60,0 – 65,0 Внутриклеточная 30,0 – 40,0 30,0 35,0 35,0 – 40,0 40,0 – 45,0 Внеклеточная: Интерстициальная 32,0– 44,0 34,5 30,0 25,0 17,0 плазма 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0

Слайд 71: Особенности м инерального обмена у детей

Роль минеральных веществ в растущем организме: участие в формировании костной ткани, синтезе Hb, ферментов и т.д., в связи с этим – положительный баланс минеральных веществ на 1 году жизни. Общее содержание минеральных веществ в женском молоке (2,1 г/л) ниже, чем в коровьем (7,2 г/л), что позволяет избежать задержки осмотически активных веществ при низкой экскреторной функции почек.

Слайд 72: Особенности м инерального обмена у детей

Соотношение Р/ Са в женском молоке (1:2 ), а в коровьем (1: 1). коэффициент усвоения Са ( отношение усвоенного Са к количеству Са в пищевом рационе) женского молока - 60%, а коровьего - 20%; Уровень Са в крови детей приблизительно соответствует уровню у взрослых. У детей старше года гипокальциемия (уровень Са < 2 ммоль /л) сопровождается повышением нервно-мышечной возбудимости (вплоть до судорог). Гиперкальциемия - при уровне Са > 3 ммоль /л (чаще при передозировке вит. Д).

Слайд 73: ВИТАМИНЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Дефицит витаминов РР, В 2, В 6, фолиевой кислоты у детей вызывает тяжелые расстройства и заболевания, причем они возникают раньше, чем у взрослых. В причинах нарушений внутриутробного развития плода, рождения детей с врожденной патологией первоочередную роль играет дефицит фолиевой кислоты, вит. РР, В2, В6. Основной источник витаминов для грудных детей – молоко матери, в нем больше вит А, Д, Е, чем в коровьем, присутствуют 25(ОН)Д 3 и 1,25(ОН) 2 Д 3.

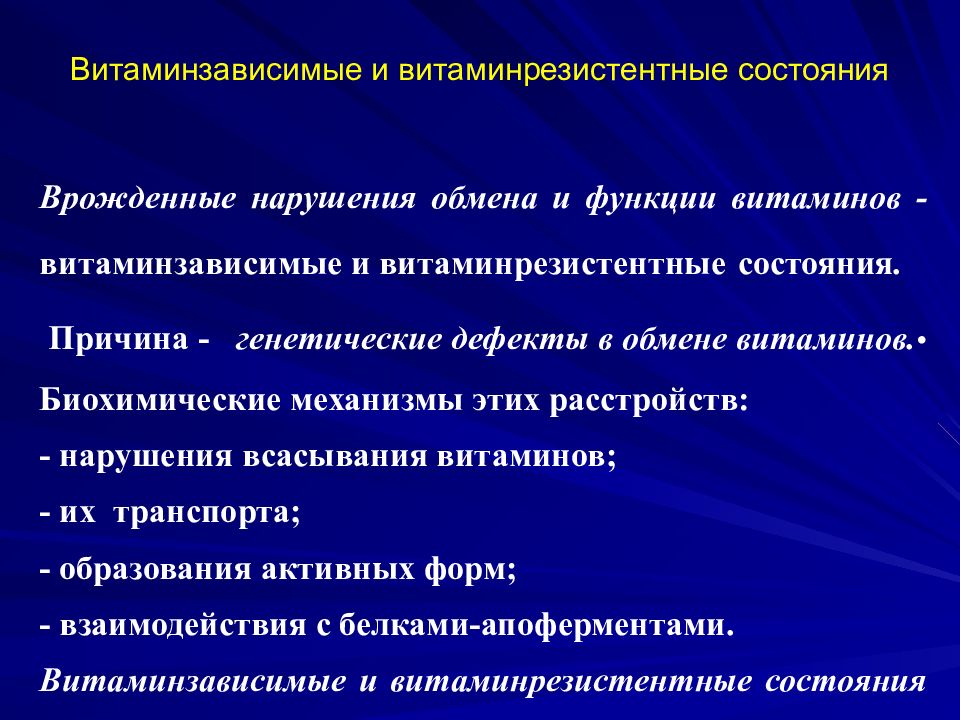

Слайд 74: Витаминзависимые и витаминрезистентные состояния

Врожденные нарушения обмена и функции витаминов - витаминзависимые и витаминрезистентные состояния. Причина - генетические дефекты в обмене витаминов.. Биохимические механизмы этих расстройств: - нарушения всасывания витаминов; - их транспорта; - образования активных форм; - взаимодействия с белками-апоферментами. Витаминзависимые и витаминрезистентные состояния развиваются независимо от поступления в организм витаминов.

Слайд 75: ВИТАМИНЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

В коровьем молоке концентрация вит. В 1, В 2, В 12, пантотеновой к-ты, биотина выше, чем в женском, однако при разбавлении коровьего молока и его термической обработке, концентрация витаминов в нем уменьшается.

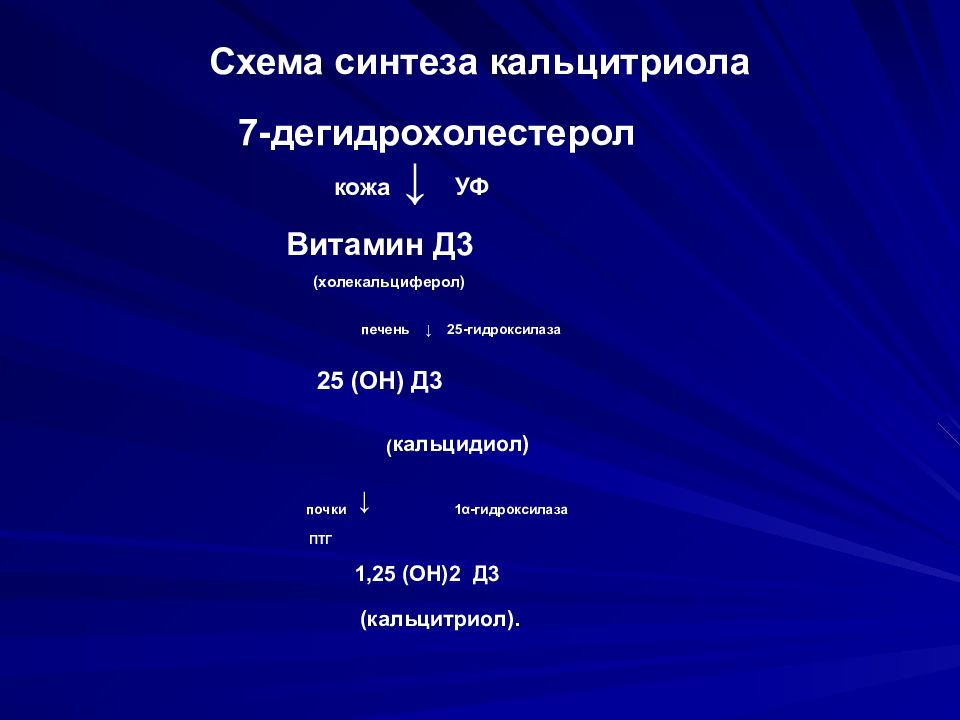

Слайд 76: Схема синтеза кальцитриола

7-дегидрохолестерол кожа ↓ УФ Витамин Д3 (холекальциферол) печень ↓ 25-гидроксилаза 25 (ОН) Д3 ( кальцидиол) почки ↓ 1α-гидроксилаза ПТГ 1,25 (ОН)2 Д3 (кальцитриол).

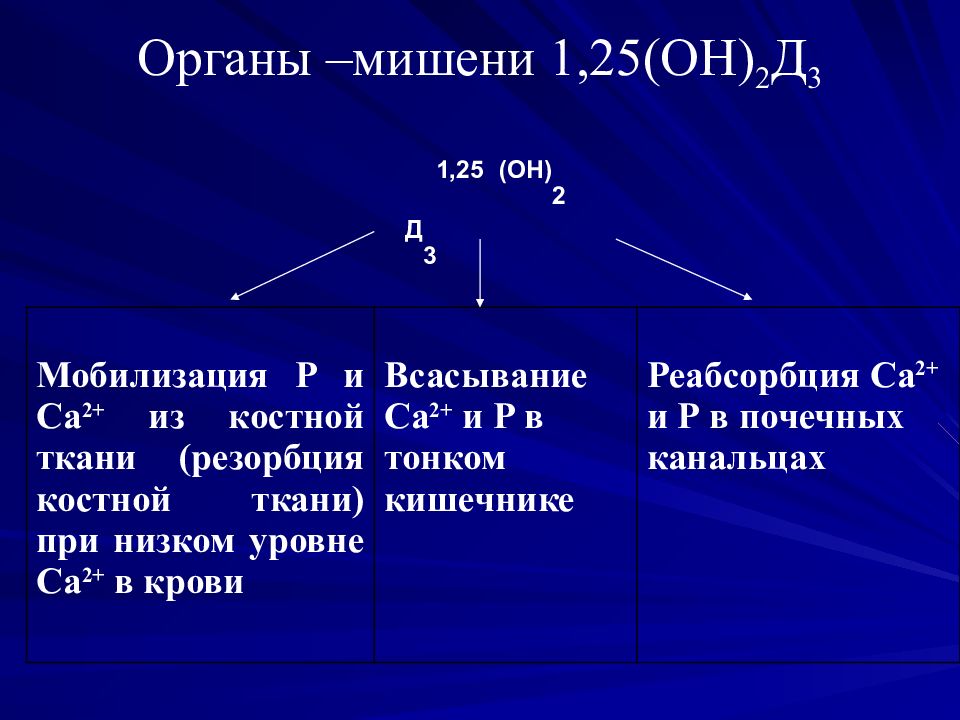

Слайд 77: Органы –мишени 1,25(ОН) 2 Д 3

1,25 (ОН) 2 Д 3 Мобилизация Р и Ca 2+ из костной ткани (резорбция костной ткани) при низком уровне Са 2+ в крови Всасывание Ca 2+ и Р в тонком кишечнике Реабсорбция Ca 2+ и Р в почечных канальцах

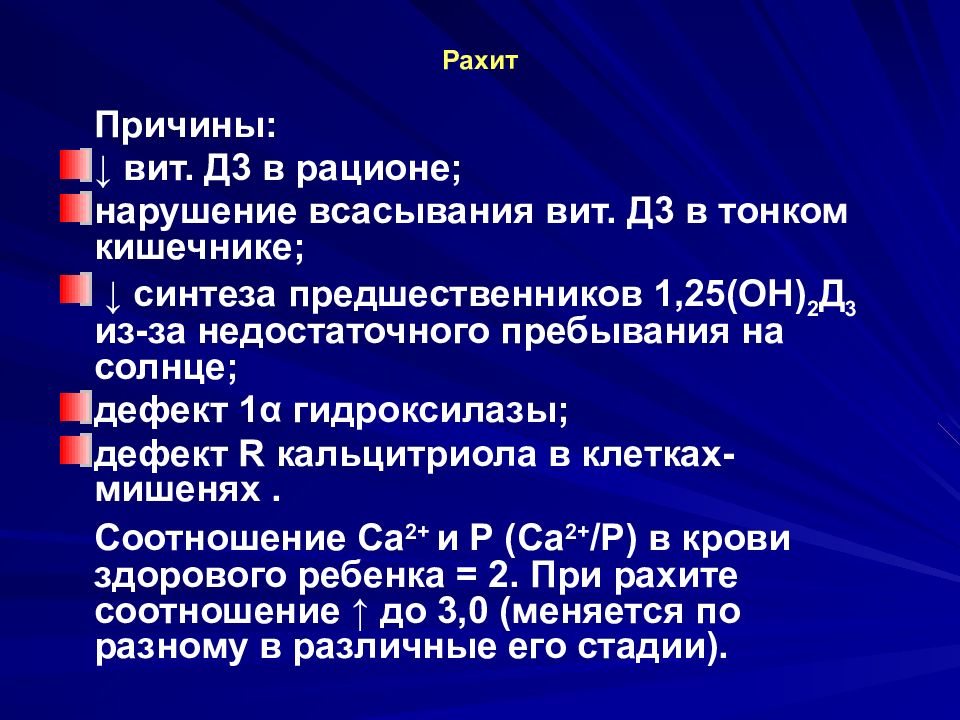

Слайд 78: Рахит

Причины: ↓ вит. Д3 в рационе; нарушение всасывания вит. Д3 в тонком кишечнике; ↓ синтеза предшественников 1,25(ОН) 2 Д 3 из-за недостаточного пребывания на солнце; дефект 1α гидроксилазы ; дефект R кальцитриола в клетках-мишенях. Соотношение Са 2+ и Р (Са 2+ /Р) в крови здорового ребенка = 2. При рахите соотношение ↑ до 3,0 (меняется по разному в различные его стадии).

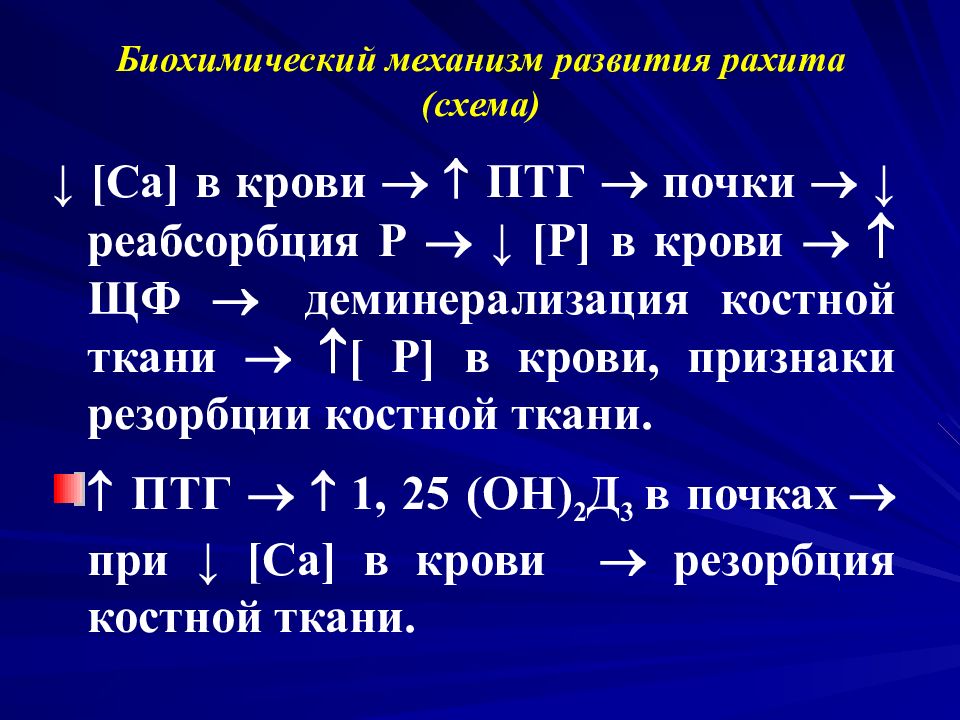

Слайд 79: Биохимический механизм развития рахита (схема)

↓ [Са] в крови ПТГ почки ↓ реабсорбция Р ↓ [Р] в крови ЩФ деминерализация костной ткани [ Р] в крови, признаки резорбции костной ткани. ПТГ 1, 25 (ОН) 2 Д 3 в почках при ↓ [Са] в крови резорбция костной ткани.

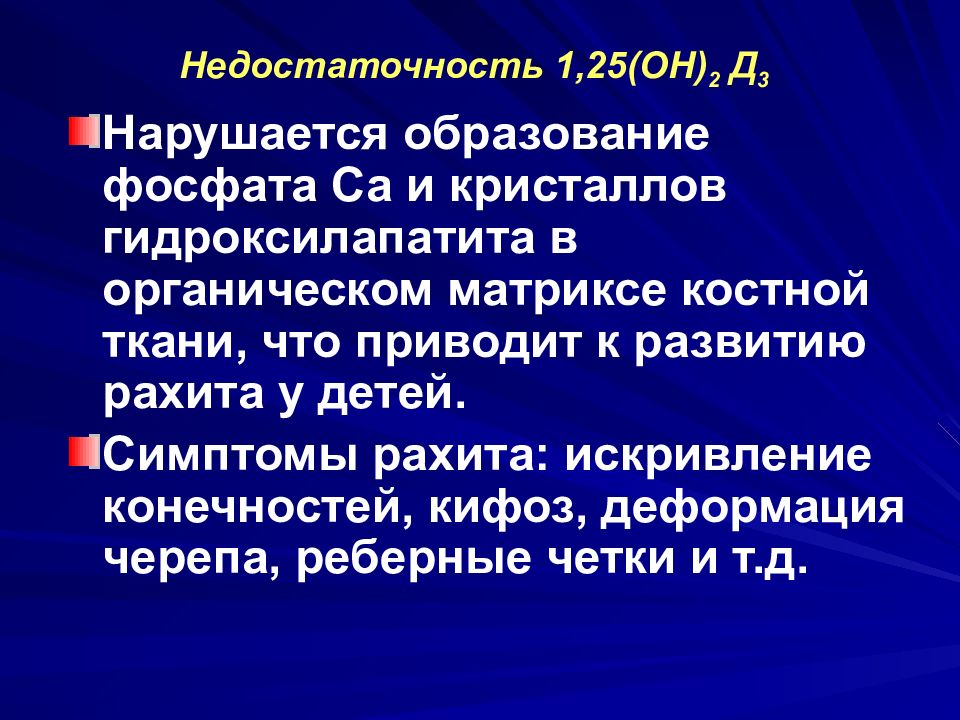

Слайд 80: Недостаточность 1,25(ОН) 2 Д 3

Нарушается образование фосфата Са и кристаллов гидроксилапатита в органическом матриксе костной ткани, что приводит к развитию рахита у детей. Симптомы рахита: искривление конечностей, кифоз, деформация черепа, реберные четки и т.д.

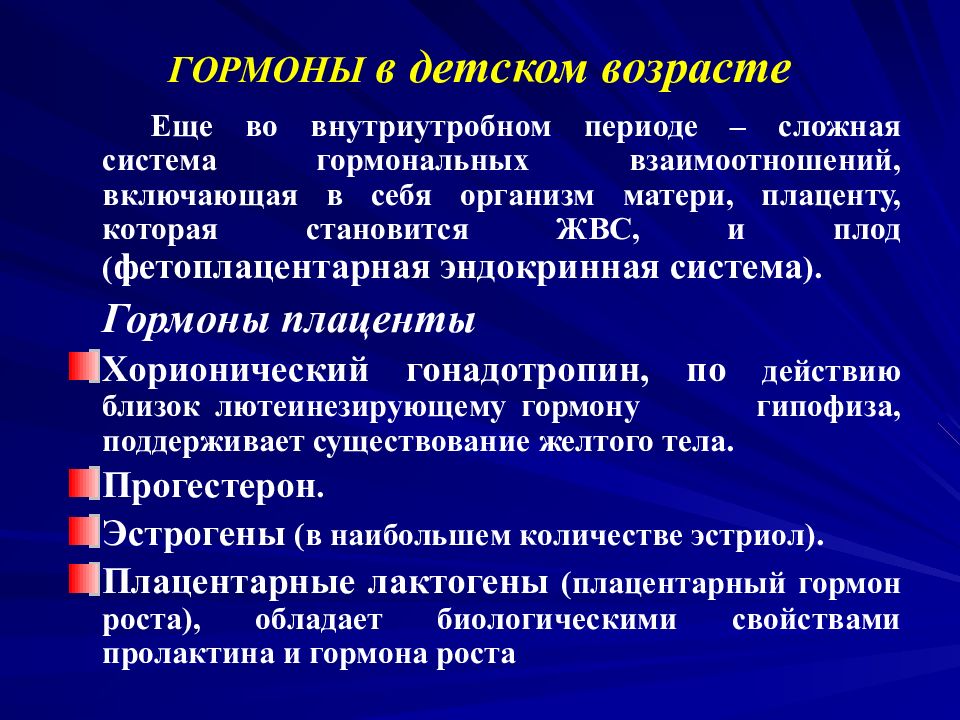

Слайд 82: ГОРМОНЫ в детском возрасте

Еще во внутриутробном периоде – сложная система гормональных взаимоотношений, включающая в себя организм матери, плаценту, которая становится ЖВС, и плод ( фетоплацентарная эндокринная система ). Гормоны плаценты Хорионический гонадотропин, по действию близок лютеинезирующему гормону гипофиза, поддерживает существование желтого тела. Прогестерон. Эстрогены (в наибольшем количестве эстриол ). Плацентарные лактогены (плацентарный гормон роста), обладает биологическими свойствами пролактина и гормона роста

Слайд 83: ГОРМОНЫ в детском возрасте

Обмен кортикостероидов в плаценте и у плода не может рассматриваться изолированно, т.к. происходит в единой системе. Синтез эстриола осуществляется в единой системе плод – плацента. Уровень эстрогенов в моче отражает состояние плода. Снижение их экскреции указывает на тяжелую патологию или даже гибель плода. Особенностью функционирования эндокринной системы ребенка является то, что формирование и созревание ЖВС происходит неравномерно и в течение длительного времени. В различные периоды детства можно отметить превалирующее влияние тех или иных ЖВС. Поэтому у детей в различные возрастные периоды гормональный фон иной по сравнению со взрослыми.

Слайд 84: Особенности биохимического состава крови у детей

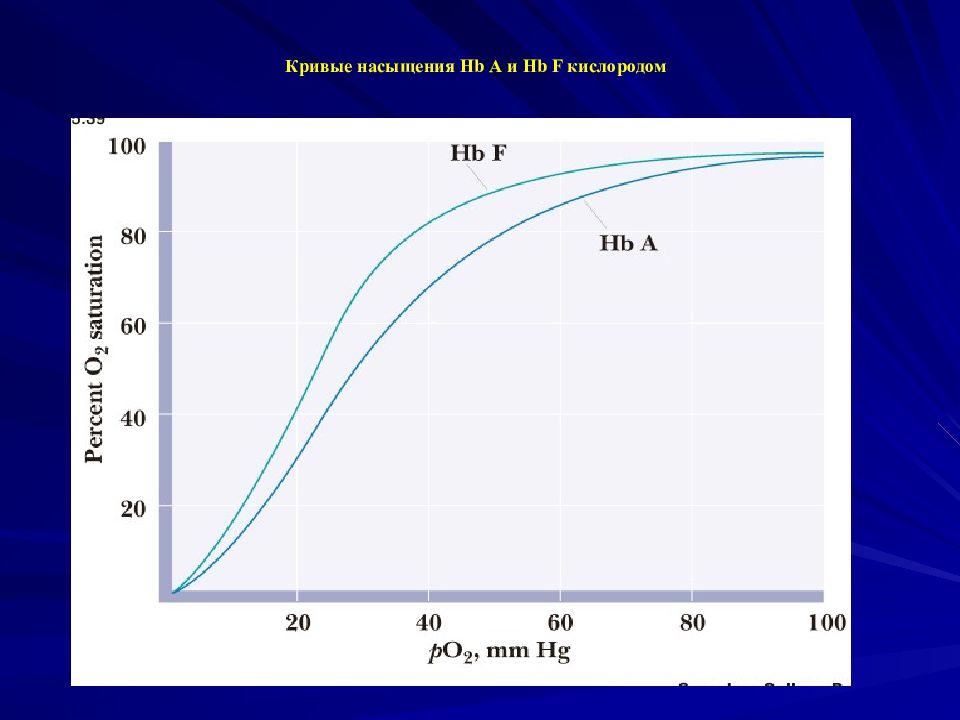

Кровь - жидкая ткань, циркулирующая в замкнутой системе. В различные периоды детского возраста Нв отличается не только в количественном, но и в качественном отношении: физиологическая анемия у детей раннего возраста ; Нв Р – Нв эмбриона.

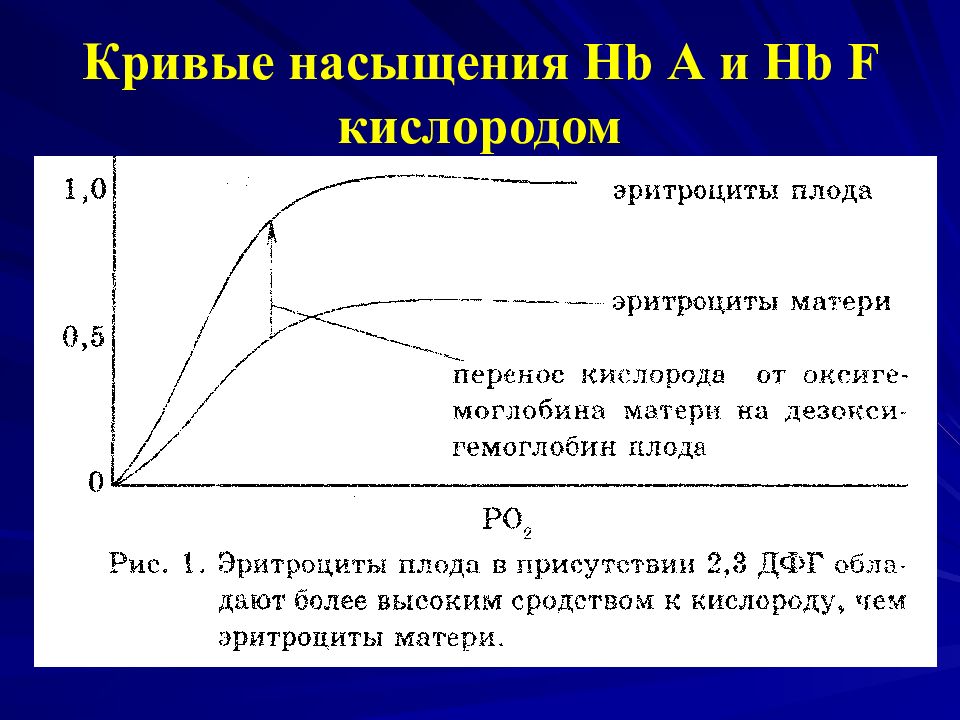

Слайд 85: Особенности биохимического состава крови у детей

Нв Fα 2 γ 2 – основной Нв плода, слабее связывает 2,3 ДФГ (т.к. в нем нет β- цепей, а есть γ -цепи), поэтому обладает большим сродством к О 2, чем Нв А плацентарной крови; Нв Аα 2 β 2 – Нв взрослого – основной на 1 году жизни.

Слайд 88: Возрастная динамика белковых фракций

В раннем периоде детства – низкие показатели белка и белковых фракций крови. В течение 1 года интенсивно синтезируются альбумины; У новорожденных – низкое содержание в крови α и β- глобулинов. Уровень γ-глобулинов такой же как у матери. В первые месяцы жизни γ- глобулины, в основном представлены Ig G.

Слайд 89: Б иохимические показатели сыворотки крови у детей

Показатель Период детства ново- рожден- ности грудной преддо - школьный Дошколь-ный шко льн ый Белок, г/л 47– 60 41 -73 59 -79 62 -78 70 - 80 Белковые фракции: Альбумины, г/л 23– 46 20 - 50 40 -50 40 -50 40 –50 α 1 0,9 – 3,2 1,2 – 4,4 1,0 – 4,0 1,0 -4,0 1,0 – 4,0 α 2 2,4 – 7,2 2,5–11,0 5,0– 10,0 5,0 – 10,0 5,0– 10,0 β 2,4 – 8,5 1,6– 13,0 6,0– 12,0 6,0 – 12,0 6,0– 12,0 γ - глобулины, г/л 6,0–16,0 4,1 – 9,5 6,0– 16,0 6,0 – 16,0 6,0– 16,0

Слайд 90: Возрастная динамика белковых фракций

Ig G - (единственный Ig, способный проходить через плаценту). На 3 месяце уровень Ig G снижается и начинается синтез собственных Ig G, уровень которых соответствует уровню у взрослых к 1 – 6 годам. Синтез Ig M - на 5 неделе развития. Уровень Ig А нарастает у новорожденных и составляет половину уровня у взрослых к 5 годам. Количество фибриногена у новорожденных понижено, к концу 1 месяца соответствует уровню у взрослых (2 –4 г/л).

Слайд 91: Белки сыворотки крови у детей

Гипопротеинемия, Гиперпротеинемия, Диспротеинемия, Парапротеинемия, Дефектопротеинемии - анальбуминемия, - афибриногенемия, - а γ - глобулинемия, - гипо γ - глобулинения

Слайд 92: Эмбриоспецифические белки, их диагностическое значение

В клетках трофобласта и печени плода – синтез эмбриоспецифических белков типа фетопротеинов ( α -фп ). В амниотической жидкости уровень ( α -фп ) в 100 раз ниже, чем в крови плода, повышение их уровня в амниотической жидкости – при врожденных пороках развития. После рождения в процессе роста уровень α- фп в плазме снижается; повышение уровня α- фп в плазме – при злокачественных новообразованиях печени.

Слайд 93: Эмбриоспецифические белки, их диагностическое значение

Высокое содержание α - фп в сыворотке крови является достоверным критерием наличия первичного рака печени ( гепатомы ). α - фп выявляются примерно у 75% больных гепатоцеллюлярным раком и не определяются при метастатическом поражении печени.

Слайд 94: Ферменты крови у детей

У новорожденных – низкая активность ферментов ЦТК, мочевинообразования. В эритроцитах новорожденных – высокая активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Интенсивный обмен макроэргических соединений в тканях сопровождается увеличением активности АТФ-азы эритроцитов и креатинкиназы сыворотки крови. Сдвиги в изоферментном спектре ЛДГ. У новорожденных в сыворотке крови повышена активность ЛДГ-5, в течение 1 месяца жизни – перераспределение изоферментного спектра фракций в сторону преобладания ЛДГ-1 и ЛДГ-2. Высокая активность ЛДГ – в течение 1 года жизни.

Слайд 95: Ферменты крови у детей

Изменения изоэнзимного состава МДГ - увеличение её цитоплазматических фракций (МДГ-1 и МДГ-2) по мере роста ребенка, что обеспечивает функционирование малатаспартатного шунта. У новорожденных – повышена активность АсАТ, нормализация - после 6 месяцев. Увеличение активности ЛДГ, АсАТ в крови – следствие повышенной проницаемости ЦП, МТХ мембран новорожденных. Активность ЩФ в крови детей выше, чем у взрослых, что связано с усиленной функцией остеобластов у детей. Резкое повышение активности ЩФ в сыворотке крови при рахите – компенсаторный механизм обеспечения организма Р неорг.

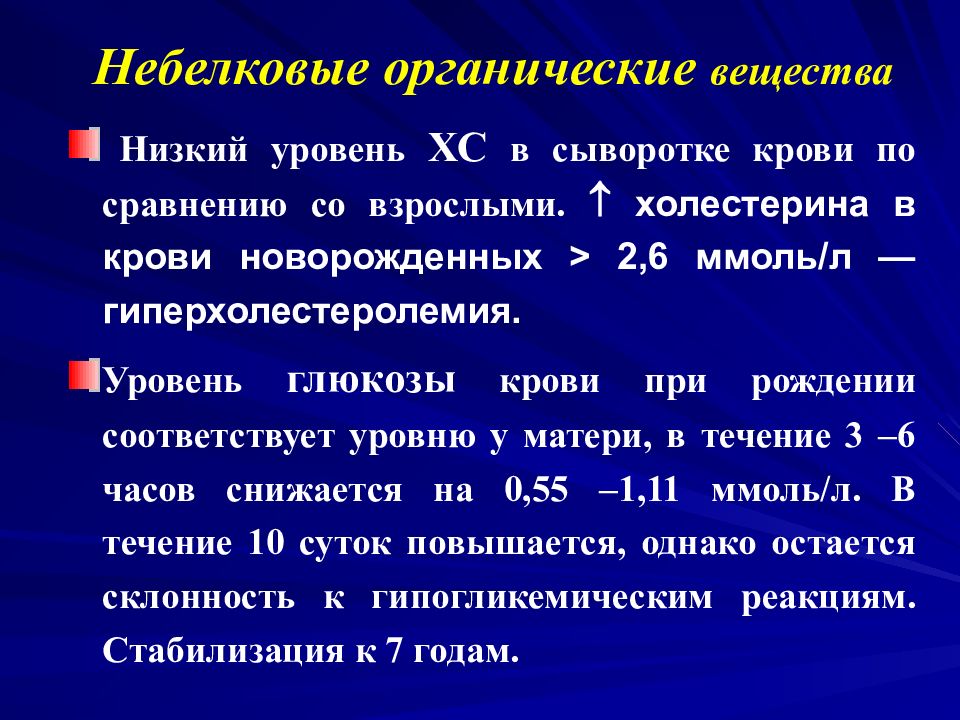

Слайд 96: Небелковые органические вещества

Низкий уровень ХС в сыворотке крови по сравнению со взрослыми. холестерина в крови новорожденных > 2,6 ммоль /л — гиперхолестеролемия. Уровень глюкозы крови при рождении соответствует уровню у матери, в течение 3 –6 часов снижается на 0,55 –1,11 ммоль /л. В течение 10 суток повышается, однако остается склонность к гипогликемическим реакциям. Стабилизация к 7 годам.

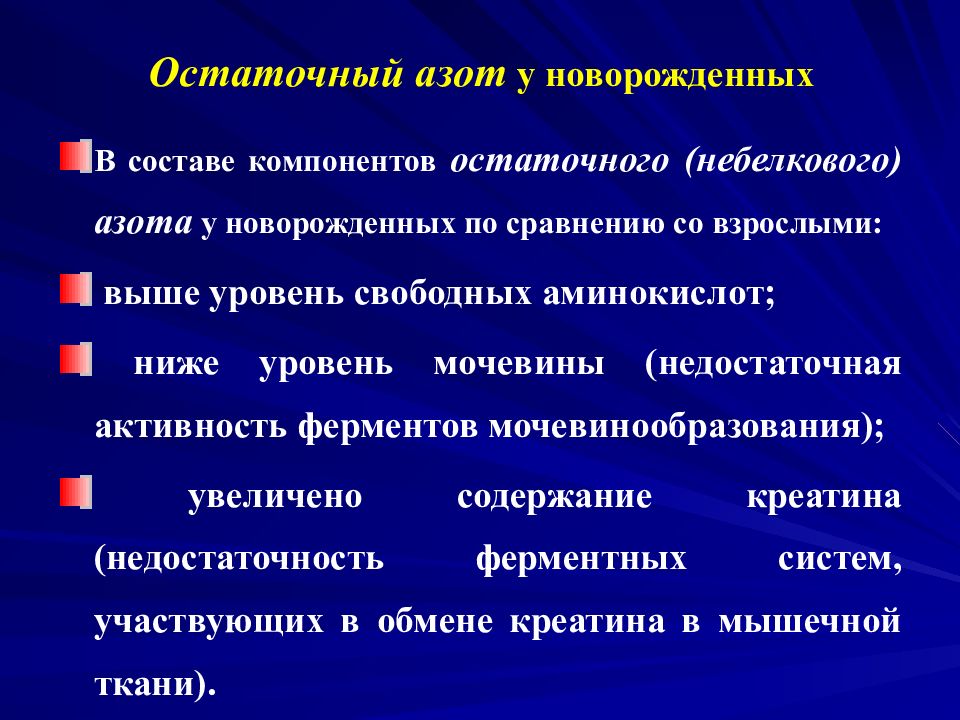

Слайд 97: Остаточный азот у новорожденных

В составе компонентов остаточного (небелкового) азота у новорожденных по сравнению со взрослыми: выше уровень свободных аминокислот; ниже уровень мочевины (недостаточная активность ферментов мочевинообразования ); увеличено содержание креатина (недостаточность ферментных систем, участвующих в обмене креатина в мышечной ткани).

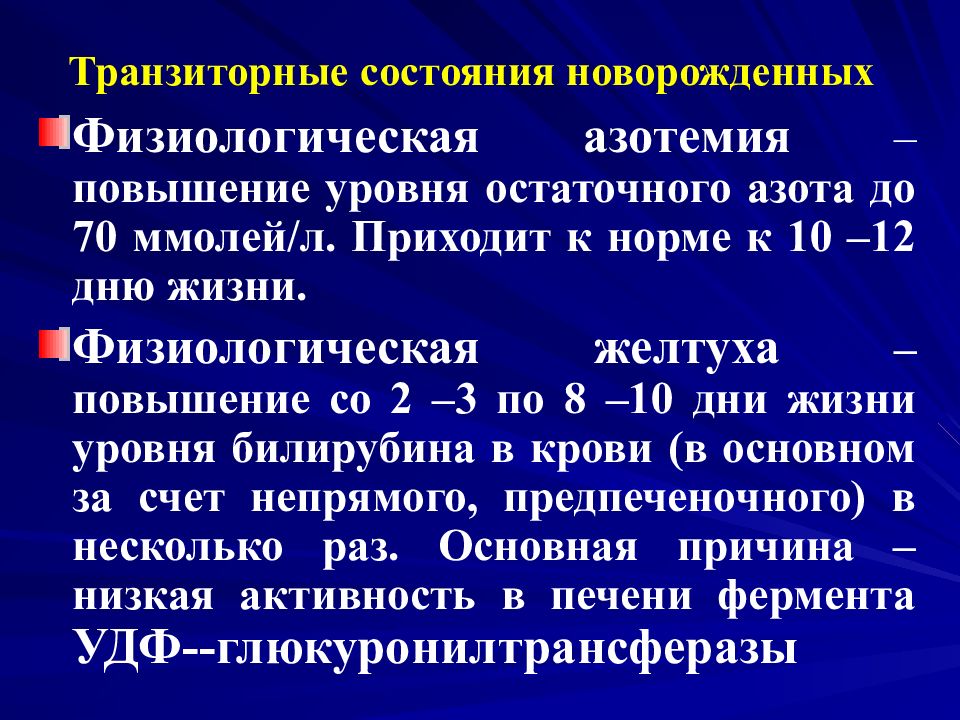

Слайд 98: Транзиторные состояния новорожденных

Физиологическая азотемия – повышение уровня остаточного азота до 70 ммолей/л. Приходит к норме к 10 –12 дню жизни. Физиологическая желтуха – повышение со 2 –3 по 8 –10 дни жизни уровня билирубина в крови (в основном за счет непрямого, предпеченочного) в несколько раз. Основная причина – низкая активность в печени фермента УДФ--глюкуронилтрансферазы

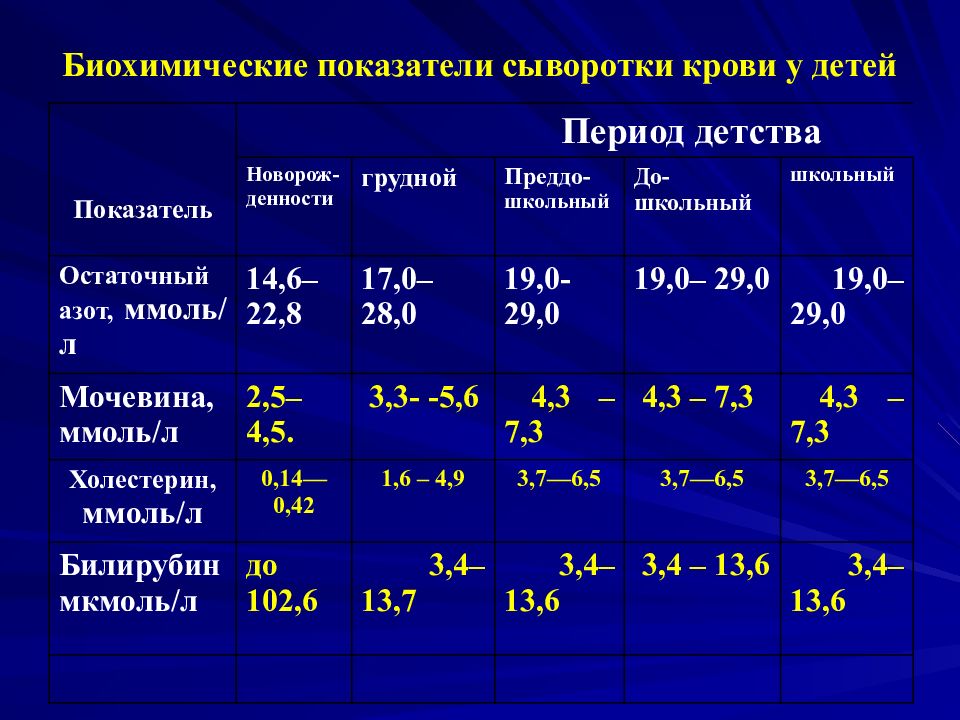

Слайд 99: Биохимические показатели сыворотки крови у детей

Показатель Период детства Новорож - денности грудной Преддо- школьный До - школьный школьный О статочный а зот, ммоль/л 14,6–22,8 17,0–28,0 19,0-29,0 19,0– 29,0 19,0– 29,0 Мочевина, ммоль/л 2,5– 4,5. 3,3- -5,6 4,3 – 7,3 4,3 – 7,3 4,3 – 7,3 Холестерин, ммоль/л 0,14—0,42 1,6 – 4,9 3,7—6,5 3,7—6,5 3,7—6,5 Билирубин мкмоль/л до 102,6 3,4– 13,7 3,4–13,6 3,4 – 13,6 3,4– 13,6

Слайд 100: Биохимические показатели сыворотки крови у детей

Показатель Период детства новорож денности грудной преддош -кольный д ошколь - ный ш коль - ный Молочная кислота, ммоль/л 2,0—2,4 1,3 – 1,8 1,0—1,7 1,0—1,7 1,0—1,7 Пировиноградная кислота, ммоль/л 0,17—0,32 0,06–0,11 0,05—0,09 0,05—0,09 0,05—0,09 Лимонная кислота, ммоль/л 26—67 67—156 62—130 62—130 62—130 Фосфор, ммоль/л 1,78 1,29—2,26 0,65–1,62 0,65—1,62 0,65—1,62 Железо, мкмоль/л 5—19 3,9—14,5 9,3—33,6 — 9,3—33,6

Слайд 101: Основные биохимические показатели сыворотки крови у детей

Показатель Период детства новорож денности грудной преддош кольный дошколь ный школь ный Белок, г/л 47—60 41—73 59—79 62—78 70—80 Белковые фракции: Альбумин, г/л 23—46 20—50 40—50 40—50 40—50 α 1 0,9—3,2 1,2—4,4 1,0—4,0 1,0—4,0 1,0—4,0 α 2 2,4—7,2 2,5—11,0 5,0—10,0 5,0—10,0 5,0—10,0 β 2,4—8,5 1,6—13,0 6,0—12,0 6,0—12,0 6,0—12,0 γ-глобулины, г/л 6,0—16,0 4,1—9,5 6,0—16,0 6,0—16,0 6,0—16,0 Азот остаточный, ммоль/л 14,6—22,8 17,0—28,0 19,0—29,0 19,0—29,0 19,0—29,0 Мочевина, ммоль /л 2,5—4,5. 3,3—5,6 4,3—7,3 4,3—7,3 4,3—7,3 Били рубин, мкмоль /л до 102,6 3,4– 13,7 3,4—13,6 3,4—13,6 3,4—13,6

Слайд 102: Биохимические показатели сыворотки крови у детей

Показатель Период детства новорож денности грудной преддош кольный дошколь ный школь ный Общие липиды, г/л 1,7—4,5 2,4 – 7,0 4,5—7,0 4,5—7,0 4,5—7,0 Триглицериды, ммоль/л 0,2—0,86 0,39 – 0,93 — 0,39—0,93 — Фосфолипиды, ммоль/л 0,65—1,04 1,17–2,08 1,3—2,2 1,4—2,3 1,8—3,3 НЭЖК, ммоль/л 1,2—2,2 0,8 – 0,9 0,3—0,6 0,3—0,6 0,3—0,6 Холестерин, ммоль/л 0,14—0,42 1,6 – 4,9 3,7—6,5 3,7—6,5 3,7—6,5

Последний слайд презентации: ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И.С. Григ ВолГМУ: Изменения химического состава крови в процессе онтогенеза

В процессе онтогенеза химический состав крови ребенка претерпевает изменения, обусловленные: высокой интенсивностью и напряженностью обменных процессов в детском возрасте. незрелостью и функциональной неполноценностью ферментов, регуляторных и защитных механизмов.