Слайд 2: ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НОРМАЛЬНЫЙ ГАЗООБМЕН В ЛЕГКИХ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗМ НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ О 2, т.е. НАРУШЕНА АДЕКВАТНОСТЬ СНАБЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА О 2 ЗА СЧЕТ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ, ЧТО ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ УСИЛЕННОЙ РАБОТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЦ.

Слайд 3

Основной функцией внешнего дыхания является обеспечение адекватного метаболическим потребностям газообмена между кровью и внешней средой.

Слайд 4

Понятие внутреннее дыхание — обмен газов между кровью и тканями, включая окислительно-восстановительные процессы, протекающие в тканях —так называемое внутриклеточное дыхание, «тканевое»дыхание.

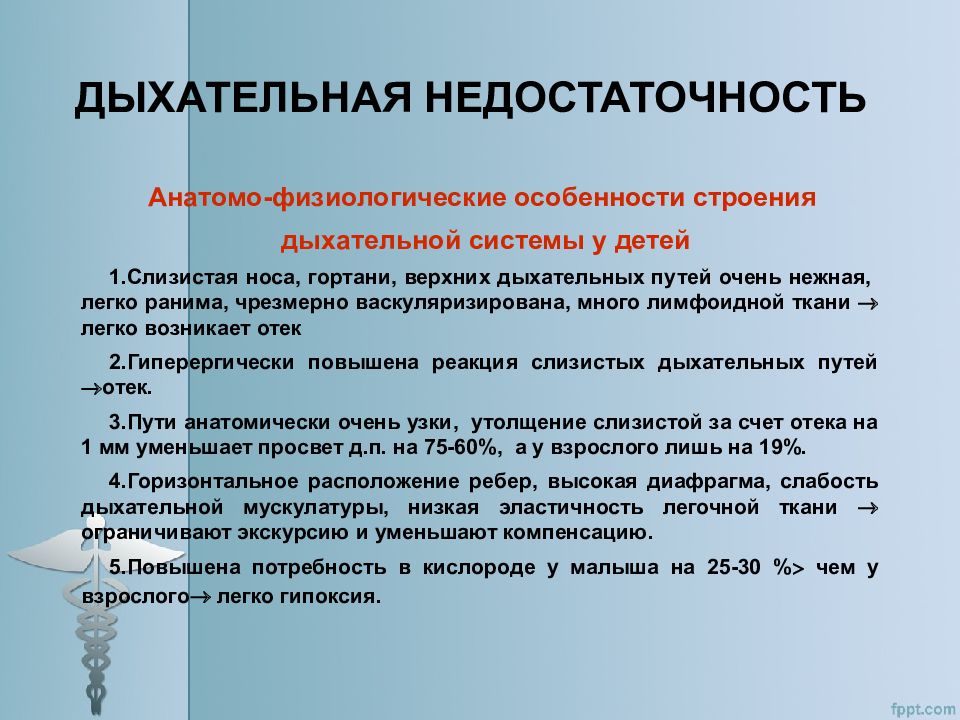

Слайд 5: ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Анатомо-физиологические особенности строения дыхательной системы у детей Слизистая носа, гортани, верхних дыхательных путей очень нежная, легко ранима, чрезмерно васкуляризирована, много лимфоидной ткани легко возникает отек Гиперергически повышена реакция слизистых дыхательных путей отек. Пути анатомически очень узки, утолщение слизистой за счет отека на 1 мм уменьшает просвет д.п. на 75-60%, а у взрослого лишь на 19%. Горизонтальное расположение ребер, высокая диафрагма, слабость дыхательной мускулатуры, низкая эластичность легочной ткани ограничивают экскурсию и уменьшают компенсацию. Повышена потребность в кислороде у малыша на 25-30 % чем у взрослого легко гипоксия.

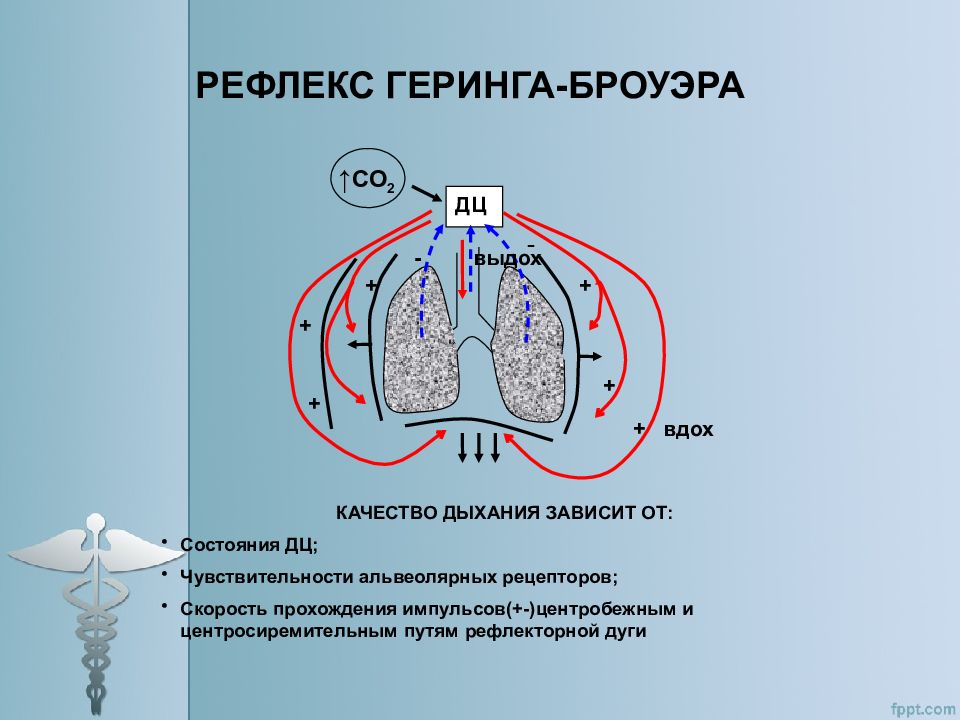

Слайд 6: РЕФЛЕКС ГЕРИНГА-БРОУЭРА

ДЦ + + + + + + вдох - выдох - ↑ СО 2 КАЧЕСТВО ДЫХАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ: Состояния ДЦ; Чувствительности альвеолярных рецепторов; Скорость прохождения импульсов(+-)центробежным и центросиремительным путям рефлекторной дуги

1. Вентиляцией легочных альвеол (непрерывного обновления воздуха в альвеолах). 2. Диффузией газов через альвеолярно-капиллярный барьер ( аэрогематический барьер ). 3. Перфузией легких (количеством крови, протекающей через альвеолы в строгом соответствии с объемом их вентиляции). Нарушение хотя бы одного из этих процессов в отдельности, а тем более в различной их комбинации, может привести к дых. недостаточности.

Нарушение альвеолярной вентиляции. Нарушения легочной перфузии (микроциркуляции). Нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. (несоответствие вентиляции и кровотока). Нарушения диффузионной способности легких. Смешанные формы нарушений газообменно функции легких.

Слайд 9

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Н А Р У Ш Е Н И Я : Н А Р У Ш Е Н И Я : ЛЕГОЧНЫЕ ВНЕЛЕГОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИИ НЕЙРОГЕННОЙ РЕГУЛЯЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПЕРФУЗИИ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПЕРФУЗИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ ЭФФЕРЕНТНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ ЧЕРЕЗ АЛЬВЕОЛО-КАПИЛЛЯРНУЮ МЕМБРАНУ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СИСТЕМНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

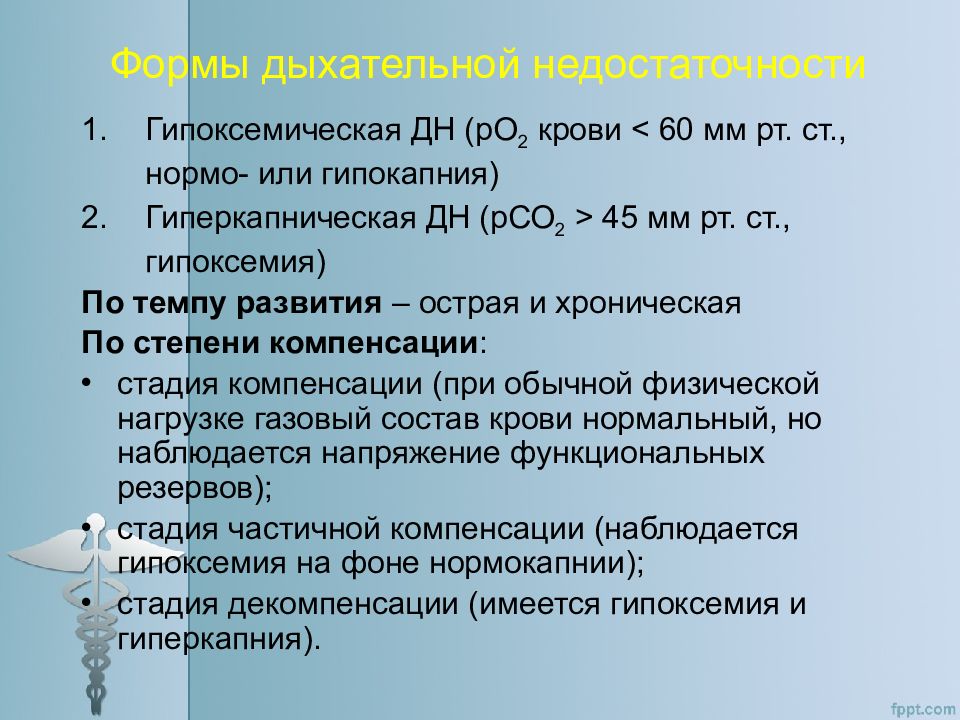

Слайд 10: Формы дыхательной недостаточности

Гипоксемическая ДН (рО 2 крови < 60 мм рт. ст., нормо - или гипокапния) Гиперкапническая ДН (рСО 2 > 45 мм рт. ст., гипоксемия) По темпу развития – острая и хроническая По степени компенсации : стадия компенсации (при обычной физической нагрузке газовый состав крови нормальный, но наблюдается напряжение функциональных резервов); стадия частичной компенсации (наблюдается гипоксемия на фоне нормокапнии ); стадия декомпенсации (имеется гипоксемия и гиперкапния).

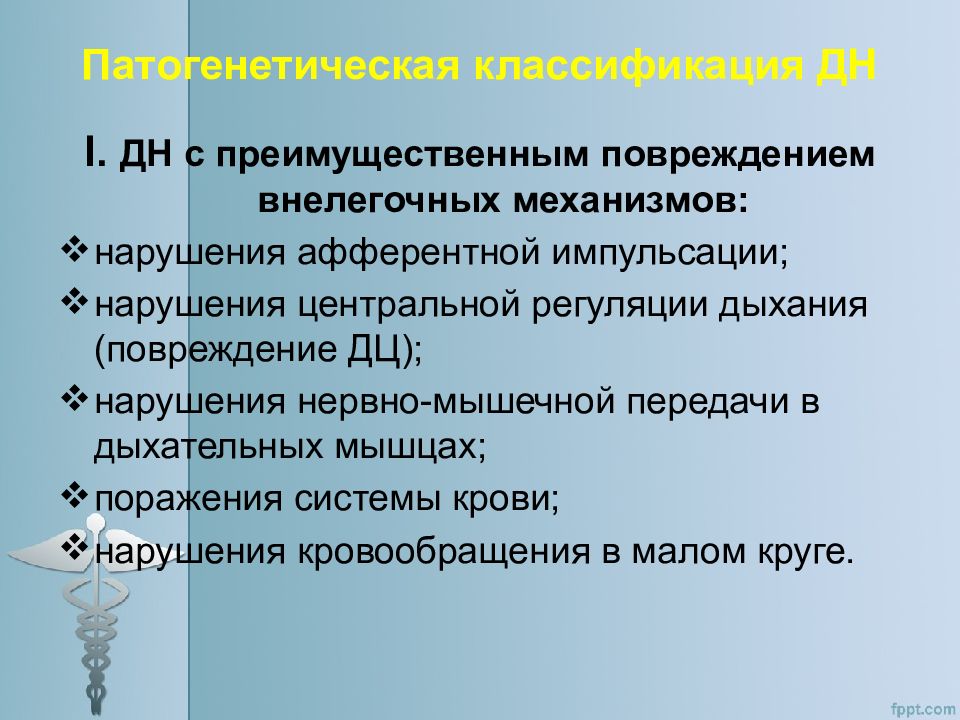

Слайд 11: Патогенетическая классификация ДН

I. ДН с преимущественным повреждением внелегочных механизмов: нарушения афферентной импульсации ; нарушения центральной регуляции дыхания (повреждение ДЦ); нарушения нервно-мышечной передачи в дыхательных мышцах; поражения системы крови; нарушения кровообращения в малом круге.

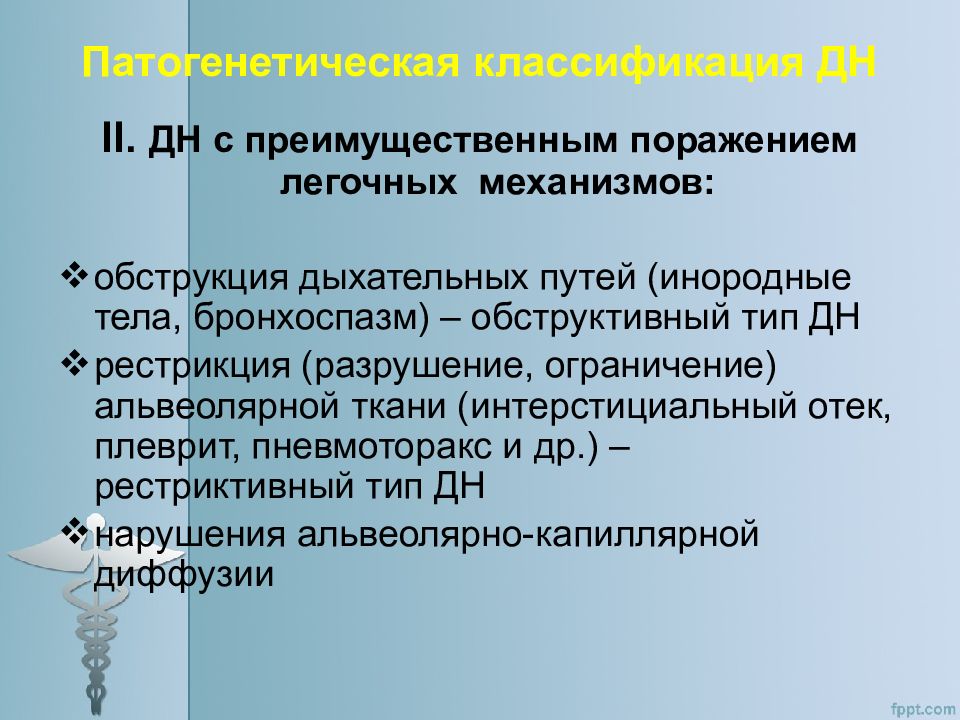

Слайд 12: Патогенетическая классификация ДН

II. ДН с преимущественным поражением легочных механизмов: обструкция дыхательных путей (инородные тела, бронхоспазм) – обструктивный тип ДН рестрикция (разрушение, ограничение) альвеолярной ткани (интерстициальный отек, плеврит, пневмоторакс и др.) – рестриктивный тип ДН нарушения альвеолярно-капиллярной диффузии

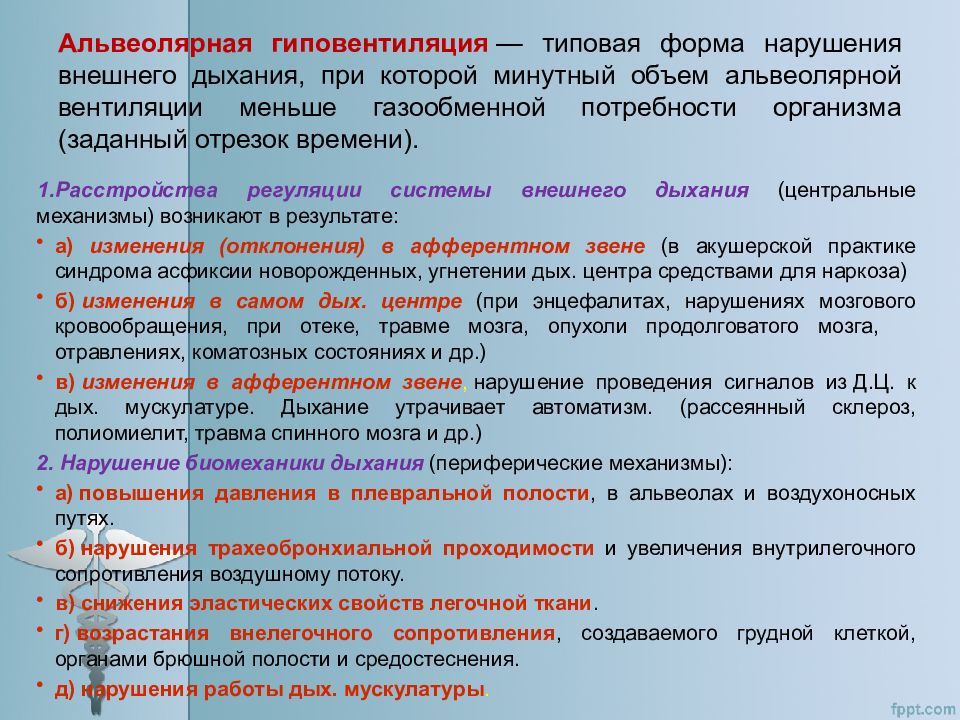

Слайд 13: Альвеолярная гиповентиляция — типовая форма нарушения внешнего дыхания, при которой минутный объем альвеолярной вентиляции меньше газообменной потребности организма (заданный отрезок времени)

1.Расстройства регуляции системы внешнего дыхания (центральные механизмы) возникают в результате: а) изменения (отклонения) в афферентном звене (в акушерской практике синдрома асфиксии новорожденных, угнетении дых. центра средствами для наркоза) б) изменения в самом дых. центре (при энцефалитах, нарушениях мозгового кровообращения, при отеке, травме мозга, опухоли продолговатого мозга, отравлениях, коматозных состояниях и др.) в) изменения в афферентном звене, нарушение проведения сигналов из Д.Ц. к дых. мускулатуре. Дыхание утрачивает автоматизм. (рассеянный склероз, полиомиелит, травма спинного мозга и др.) 2. Нарушение биомеханики дыхания (периферические механизмы): а) повышения давления в плевральной полости, в альвеолах и воздухоносных путях. б) нарушения трахеобронхиaльной проходимости и увеличения внутрилегочного сопротивления воздушному потоку. в) снижения эластических свойств легочной ткани. г) возрастания внелегочного сопротивления, создаваемого грудной клеткой, органами брюшной полости и средостеснения. д ) нарушения работы дых. мускулатуры.

Слайд 14

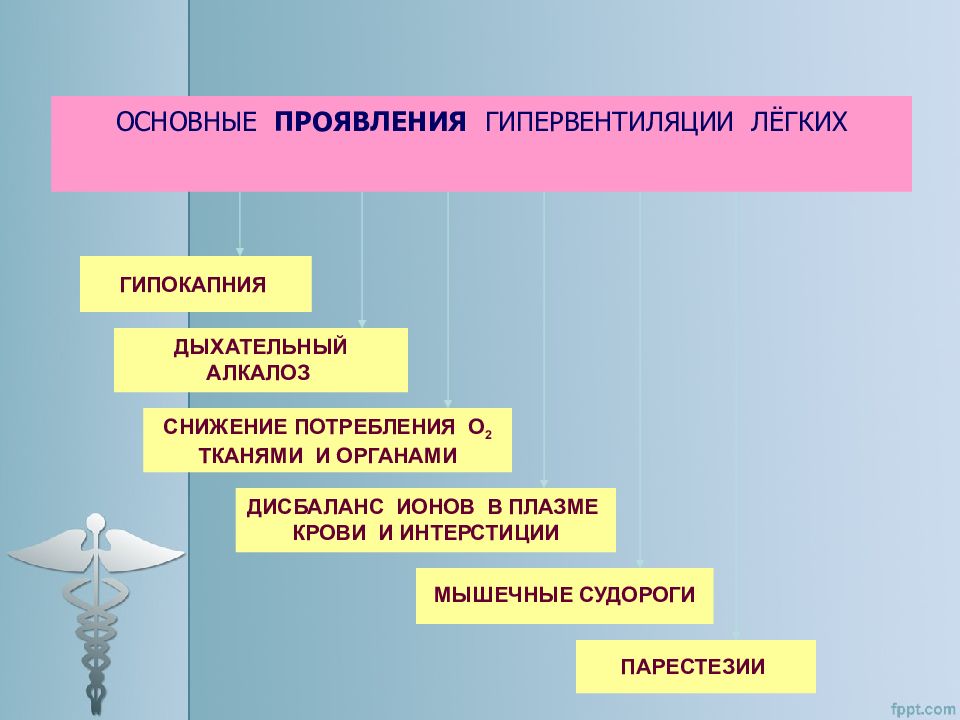

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ ГИПОКАПНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АЛКАЛОЗ СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ О 2 ТКАНЯМИ И ОРГАНАМИ ДИСБАЛАНС ИОНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И ИНТЕРСТИЦИИ МЫШЕЧНЫЕ СУДОРОГИ ПАРЕСТЕЗИИ

Слайд 15

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ ИЗБЫТОЧНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ НЕВРОТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СТРЕСС – РЕАКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА ГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКЗОГЕННАЯ ГИПОКСИЯ

Слайд 16

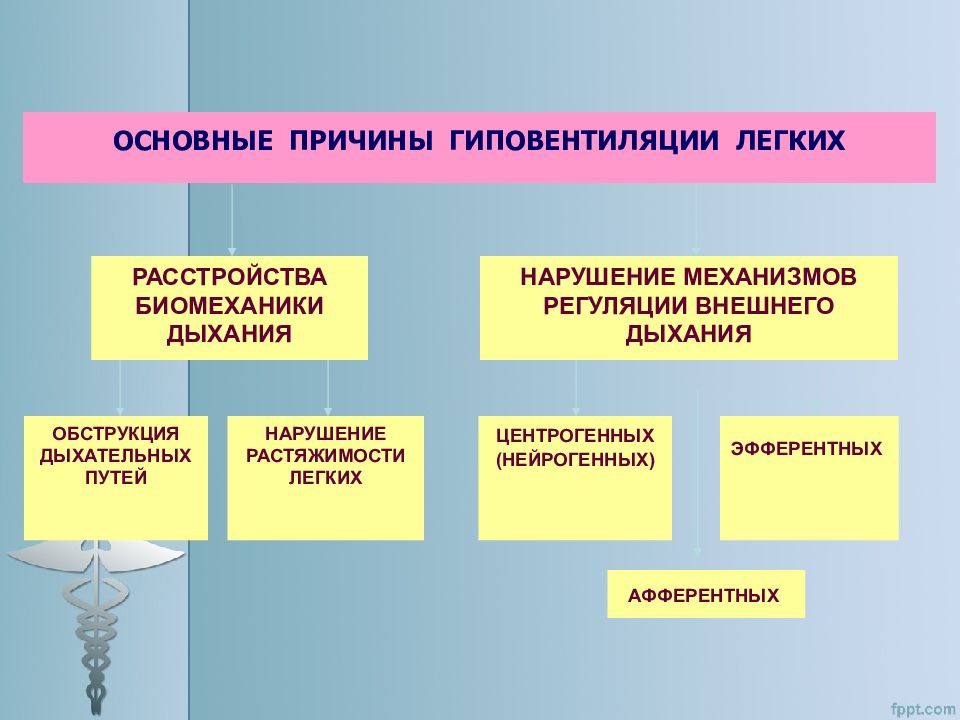

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ РАССТРОЙСТВА БИОМЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ НАРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ОБСТРУКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЭФФЕРЕНТНЫХ ЦЕНТРОГЕННЫХ (НЕЙРОГЕННЫХ) НАРУШЕНИЕ РАСТЯЖИМОСТИ ЛЕГКИХ АФФЕРЕНТНЫХ

Слайд 17

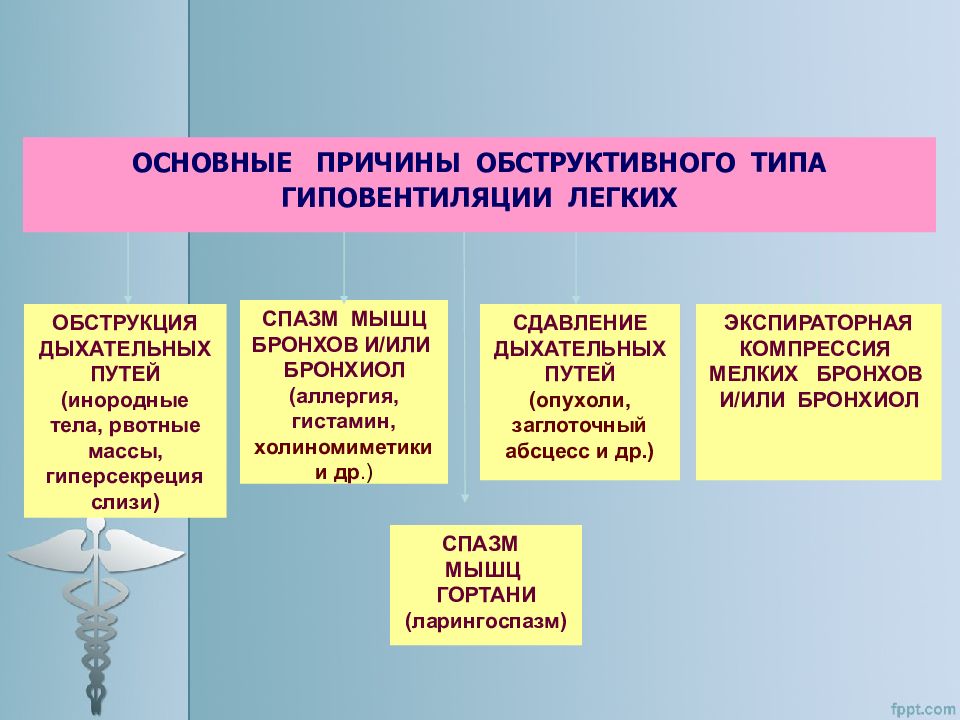

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБСТРУКТИВНОГО ТИПА ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ОБСТРУКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (инородные тела, рвотные массы, гиперсекреция слизи) ЭКСПИРАТОРНАЯ КОМПРЕССИЯ МЕЛКИХ БРОНХОВ И/ИЛИ БРОНХИОЛ СДАВЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (опухоли, заглоточный абсцесс и др.) СПАЗМ МЫШЦ БРОНХОВ И/ИЛИ БРОНХИОЛ (аллергия, гистамин, холиномиметики и др. ) СПАЗМ МЫШЦ ГОРТАНИ (ларингоспазм)

Слайд 18: Типы гиповентиляции

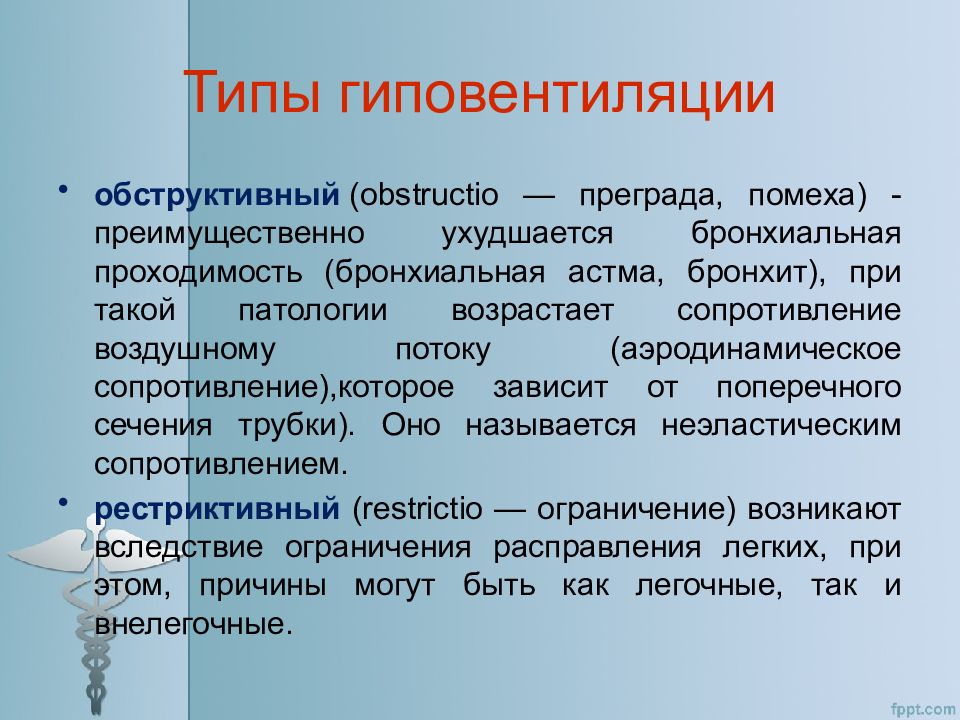

обструктивный (obstructio — преграда, помеха) - преимущественно ухудшается бронхиальная проходимость (бронхиальная астма, бронхит), при такой патологии возрастает сопротивление воздушному потоку (аэродинамическое сопротивление),которое зависит от поперечного сечения трубки). Оно называется неэластическим сопротивлением. рестриктивный (restrictio — ограничение) возникают вследствие ограничения расправления легких, при этом, причины могут быть как легочные, так и внелегочные.

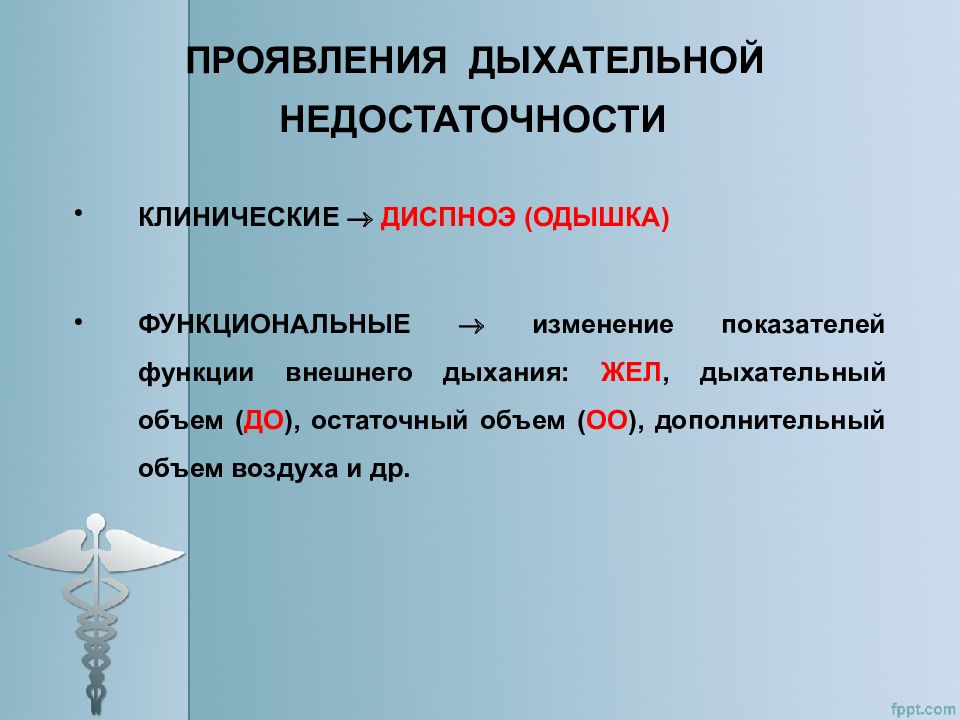

Слайд 19: ПРОЯВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

КЛИНИЧЕСКИЕ ДИСПНОЭ (ОДЫШКА) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ изменение показателей функции внешнего дыхания: ЖЕЛ, дыхательный объем ( ДО ), остаточный объем ( ОО ), дополнительный объем воздуха и др.

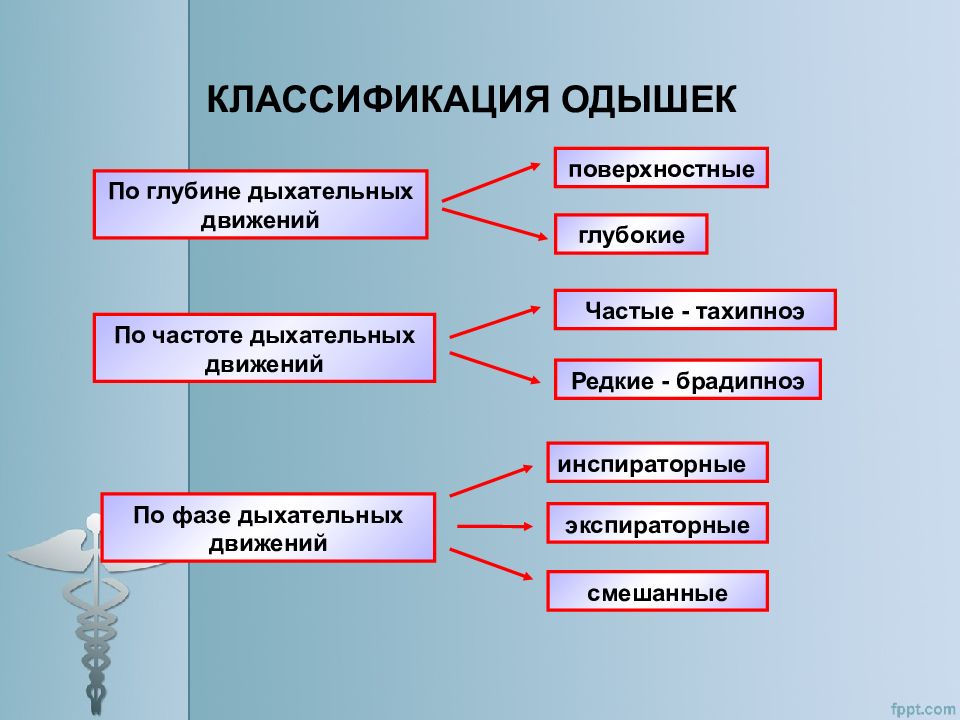

Слайд 20: КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЫШЕК

По глубине дыхательных движений поверхностные глубокие По частоте дыхательных движений Частые - тахипноэ Редкие - брадипноэ По фазе дыхательных движений инспираторные экспираторные смешанные

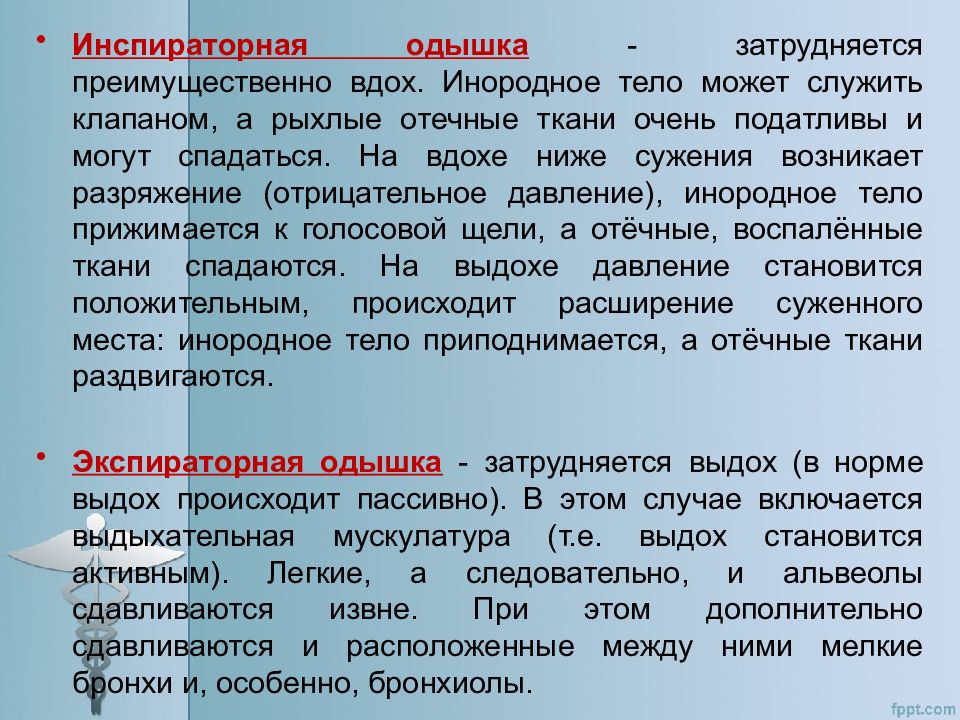

Слайд 21

Инспираторная одышка - затрудняется преимущественно вдох. Инородное тело может служить клапаном, а рыхлые отечные ткани очень податливы и могут спадаться. На вдохе ниже сужения возникает разряжение (отрицательное давление), инородное тело прижимается к голосовой щели, а отёчные, воспалённые ткани спадаются. На выдохе давление становится положительным, происходит расширение суженного места: инородное тело приподнимается, а отёчные ткани раздвигаются. Экспираторная одышка - затрудняется выдох (в норме выдох происходит пассивно). В этом случае включается выдыхательная мускулатура (т.е. выдох становится активным). Легкие, а следовательно, и альвеолы сдавливаются извне. При этом дополнительно сдавливаются и расположенные между ними мелкие бронхи и, особенно, бронхиолы.

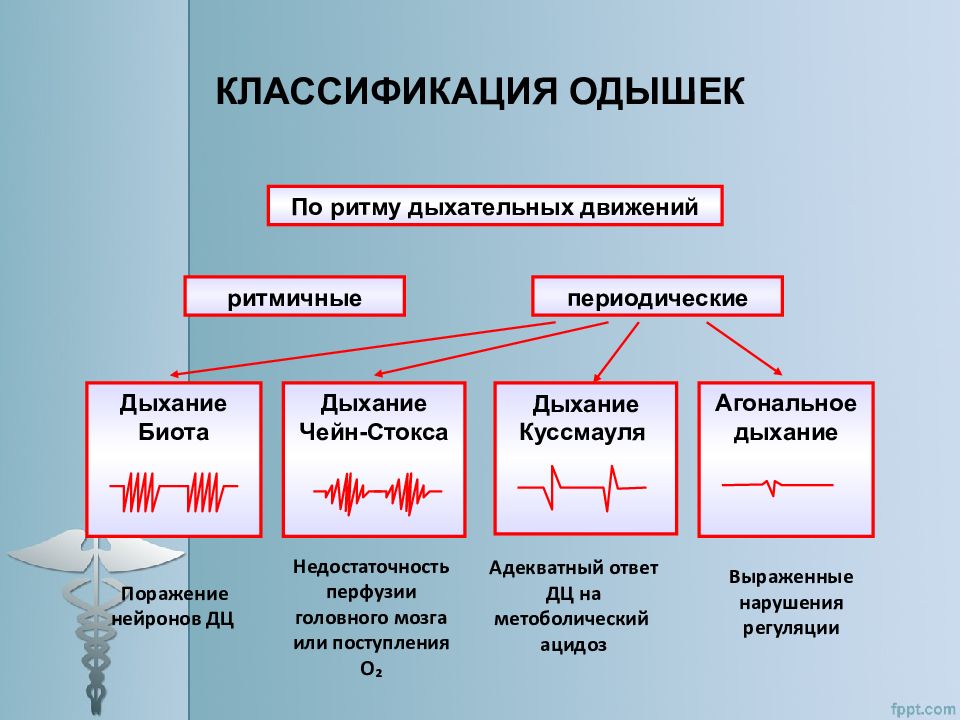

Слайд 22: КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЫШЕК

По ритму дыхательных движений ритмичные периодические Дыхание Биота Дыхание Чейн-Стокса Дыхание Куссмауля Агональное дыхание Адекватный ответ ДЦ на метоболический ацидоз Поражение нейронов ДЦ Недостаточность перфузии головного мозга или поступления О₂ Выраженные нарушения регуляции

Слайд 24

Недостаток внутрилегочного сурфактанта – первопричина респираторного дистресс-синдрома (РДС ), являющегося завершающей фазой различных повреждений легких ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА АСПИРАЦИЯ ЖИДКОСТИ ДИФФУЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЛЕГКИХ АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШОКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ ВДЫХАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ГАЗОВ ОТЕК ЛЕГКИХ СЕПСИС СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СЕРДЦА И ЛЕГКИХ

Слайд 25

Респираторный дистресс -синдром у детей - неинфекционные патологические процессы (первичные ателектазы, болезнь гиалиновых мембран, отечно-геморрагический синдром), формирующиеся в пренатальном и раннем неонатальном периодах развития ребенка и проявляющиеся нарушением дыхания. Чаще встречается у недоношенных и незрелых новорожденных детей. РДС является наиболее частой причиной возникновения дыхательной недостаточности в раннем неонатальном периоде. Частота развития респираторного дистресс -синдрома у детей зависит от степени недонашивания и составляет: в среднем 60% у детей, родившихся при сроке беременности менее 28 нед., 15-20% - при сроке 32-36 нед. и 5% - при сроке 37 нед. и более. При рациональном выхаживании таких детей летальность приближается к 10%.

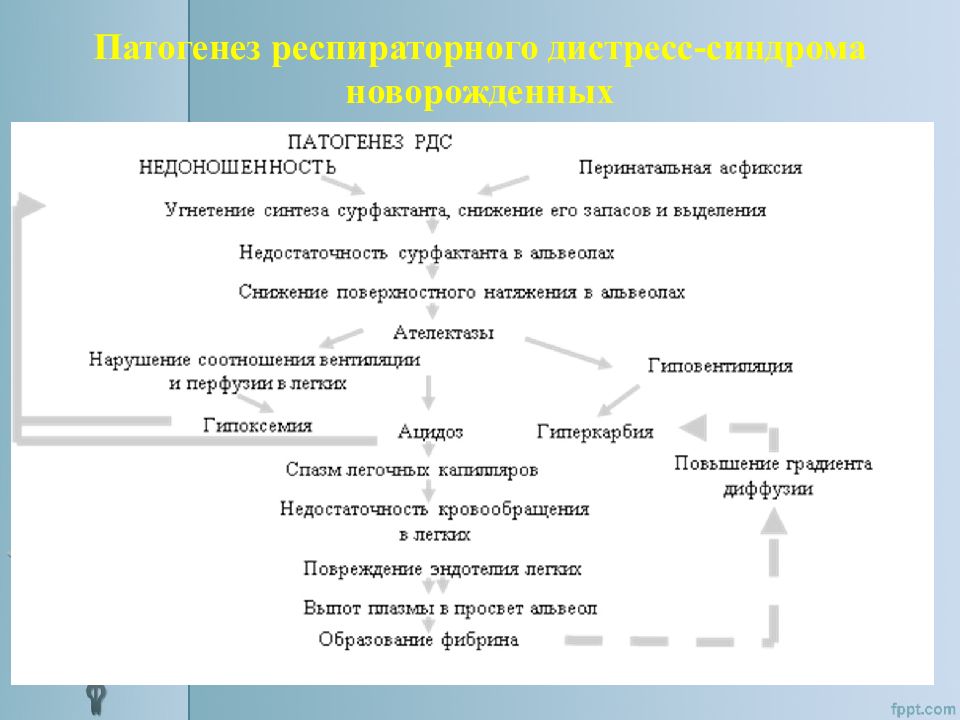

Слайд 26: Этиология дистресс-синдрома у новорожденных

дефицит образования и выброса сурфактанта; качественный дефект сурфактанта; ингибирование и разрушение сурфактанта; незрелость структуры легочной ткани.

Слайд 27

Сурфактант - поверхностно-активное вещество, синтезируемое альвеолоцитами II типа (покрывающими около 3% поверхности альвеол). Он на 90% состоит из липидов и 10 % сухого веса сурфактанта - белки. Сурфактант обладает следующими основными функциями: препятствует спадению альвеол на выдохе; защищает альвеолярный эпителий от повреждений; обладает бактерицидной активностью против грамположительных микробов и стимулирует макрофагальную реакцию в легких; участвует в регуляции микроциркуляции в легких и проницаемости стенок альвеол, препятствует развитию отека легких.

Слайд 28

ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ТКАНЬ Г И П О К С Е М И Я ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭПИТЕЛИЯ АЛЬВЕОЛ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕК ЛЕГКИХ ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕНОК КАПИЛЛЯРОВ ЛЕГКИХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ АЛЬВЕОЛО-КАПИЛЛЯРНЫХ МЕМБРАН ВЫХОД В ИНТЕРСТИЦИЙ ФИБРИНА И КЛЕТОК КРОВИ СНИЖЕНИЕ ДИФФУЗИИ О 2 ЧЕРЕЗ АЛЬВЕОЛО-КАПИЛЛЯРНУЮ МЕМБРАНУ ФИБРОЗ ЛЁГКИХ ВЫХОД ЖИДКОСТИ В ПРОСВЕТ АЛЬВЕОЛ НЕДОСТАТОЧНОСТЬСУРФАКТАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОНИКНОВЕНИЕ ФИБРИНА И ДРУГИХ БЕЛКОВ В ПРОСВЕТ АЛЬВЕОЛ И БРОНХОВ ВНУТРИЛЕГОЧНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ КРОВИ СПАДЕНИЕ АЛЬВЕОЛ ГИПОВЕНТИЛЯЦИЯ АЛЬВЕОЛ ОБРАЗОВАНИЕ ГИАЛИНОВЫХ МЕМБРАН В АЛЬВЕОЛАХ

Слайд 30: СТЕНОЗ ТРАХЕИ

( КОМПЕНСИРОВАННЫЙ, т.е. НАРУШЕНИЙ ГАЗООБМЕНА НЕТ) Механизм: затягивание рефлекса Геринга-Броуэра Редкая, глубокая, инспираторная одышка.

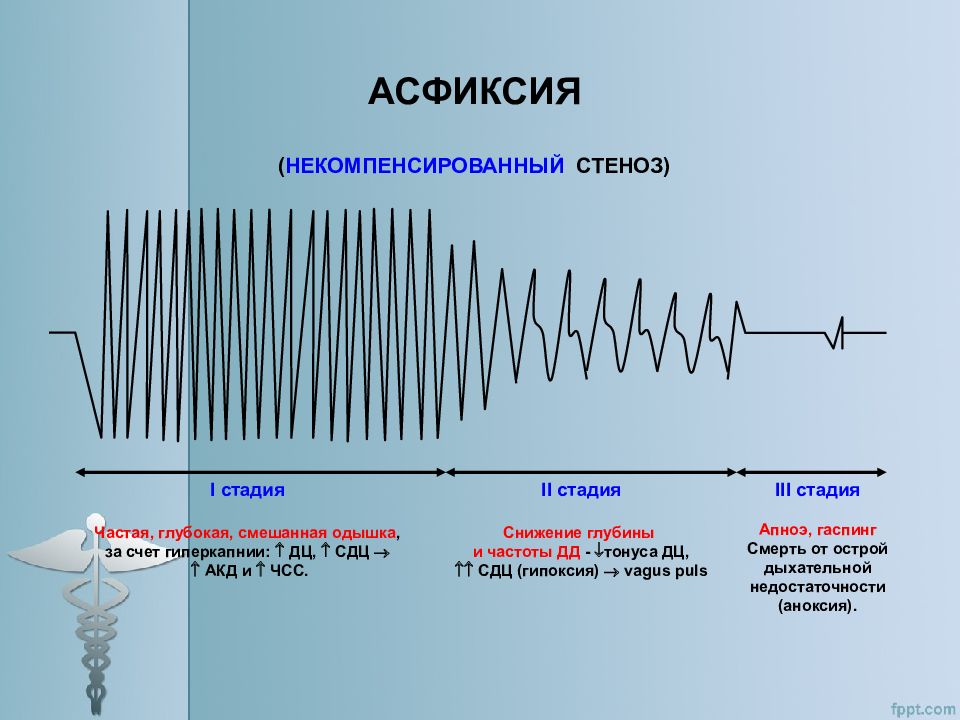

Слайд 31: АСФИКСИЯ

( НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ СТЕНОЗ) I стадия Частая, глубокая, смешанная одышка, за счет гиперкапнии: ДЦ, СДЦ АКД и ЧСС. II стадия Снижение глубины и частоты ДД - тонуса ДЦ, СДЦ (гипоксия) vagus puls III стадия Апноэ, гаспинг Смерть от острой дыхательной недостаточности (аноксия).

Слайд 32: НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

Пневмонии – частая, поверхностная смешанная одышка (инспираторная в начальных стадиях заболевания) Эмфизема – повышен остаточный объем воздуха (поверхностная частая экспираторная одышка) Бронхиальная астма – частая, глубокая, преимущественно экспираторная одышка Бронхиты, бронхиолиты – частая, поверхностная, с преимущественным поражением экспираторной фазы

Слайд 33: НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

А. ПНЕВМОНИИ – частая, поверхностная, смешанная одышка (инспираторная в начальных стадиях заболевания). У детей частая причина дыхательной недостаточности, особенно у новорожденных нет одышки!!! или очень слабая, за счет снижения возбудимости ДЦ. В процесс быстро вовлекаются бронхиолы легко закупориваются Ателектазы + мало сурфактанта. АТЕЛЕКТАТИЧЕСКИЕ ПНЕВМОНИИ Б. ПНЕВМОНИИ – при МУКОВИСЦЕДОЗЕ : А) отсутствует фактор (фермент), разжижающий секреты бронхиальных желез; Б) + фактор цилиарной дискинезии (фактор Спока).

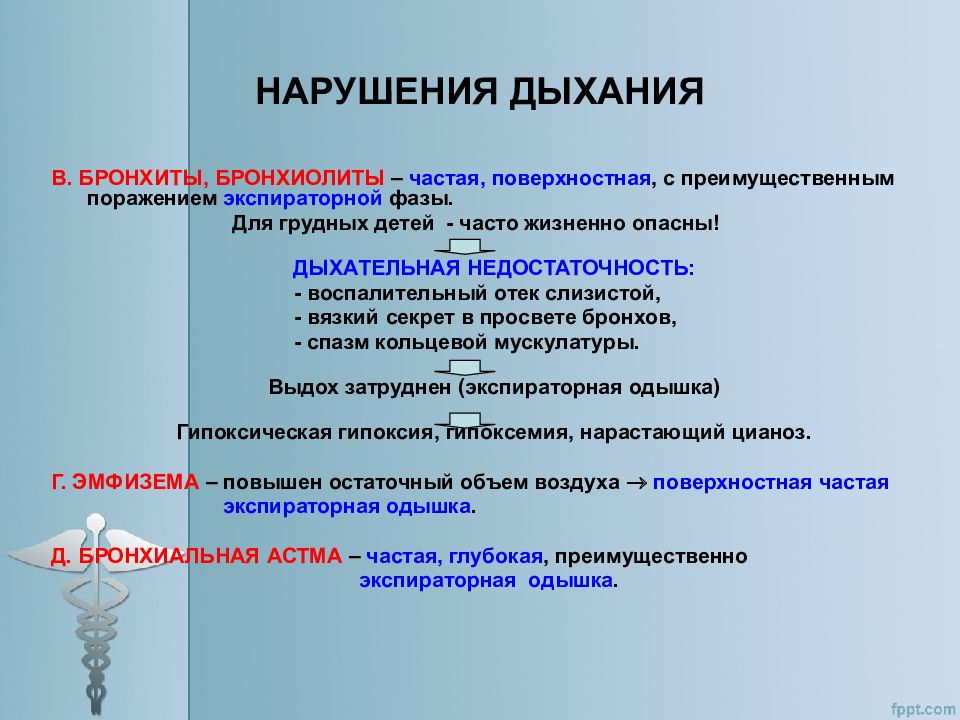

Слайд 34: НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

В. БРОНХИТЫ, БРОНХИОЛИТЫ – частая, поверхностная, с преимущественным поражением экспираторной фазы. Для грудных детей - часто жизненно опасны! ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: - воспалительный отек слизистой, - вязкий секрет в просвете бронхов, - спазм кольцевой мускулатуры. Выдох затруднен (экспираторная одышка) Гипоксическая гипоксия, гипоксемия, нарастающий цианоз. Г. ЭМФИЗЕМА – повышен остаточный объем воздуха поверхностная частая экспираторная одышка. Д. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА – частая, глубокая, преимущественно экспираторная одышка.

Слайд 35: НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

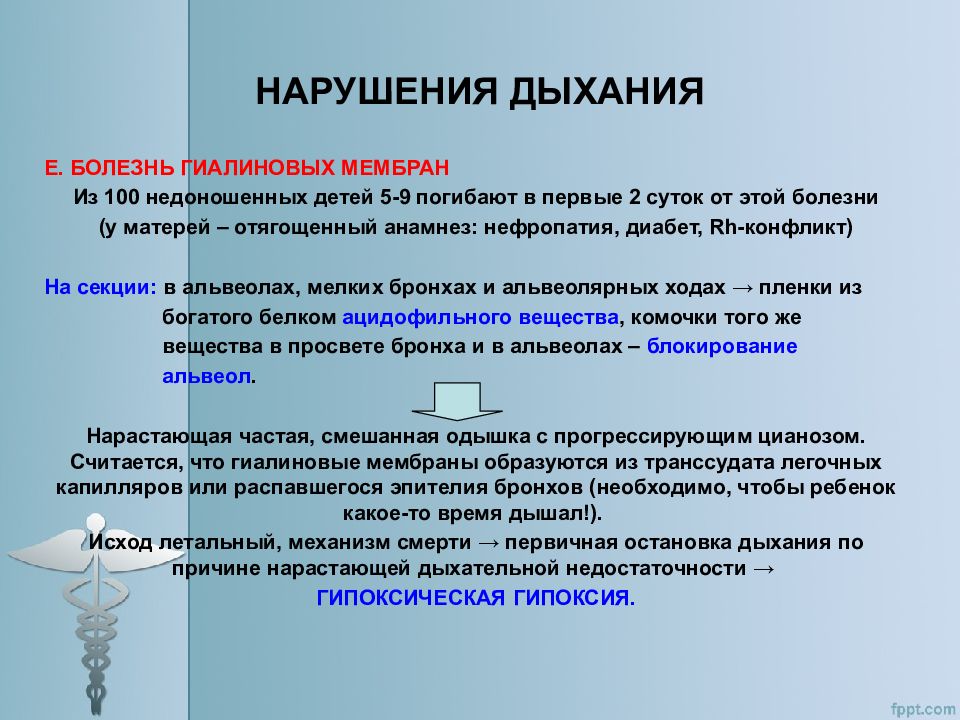

Е. БОЛЕЗНЬ ГИАЛИНОВЫХ МЕМБРАН Из 100 недоношенных детей 5-9 погибают в первые 2 суток от этой болезни (у матерей – отягощенный анамнез: нефропатия, диабет, Rh -конфликт) На секции: в альвеолах, мелких бронхах и альвеолярных ходах → пленки из богатого белком ацидофильного вещества, комочки того же вещества в просвете бронха и в альвеолах – блокирование альвеол. Нарастающая частая, смешанная одышка с прогрессирующим цианозом. Считается, что гиалиновые мембраны образуются из транссудата легочных капилляров или распавшегося эпителия бронхов (необходимо, чтобы ребенок какое-то время дышал!). Исход летальный, механизм смерти → первичная остановка дыхания по причине нарастающей дыхательной недостаточности → ГИПОКСИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ.

Слайд 36: НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

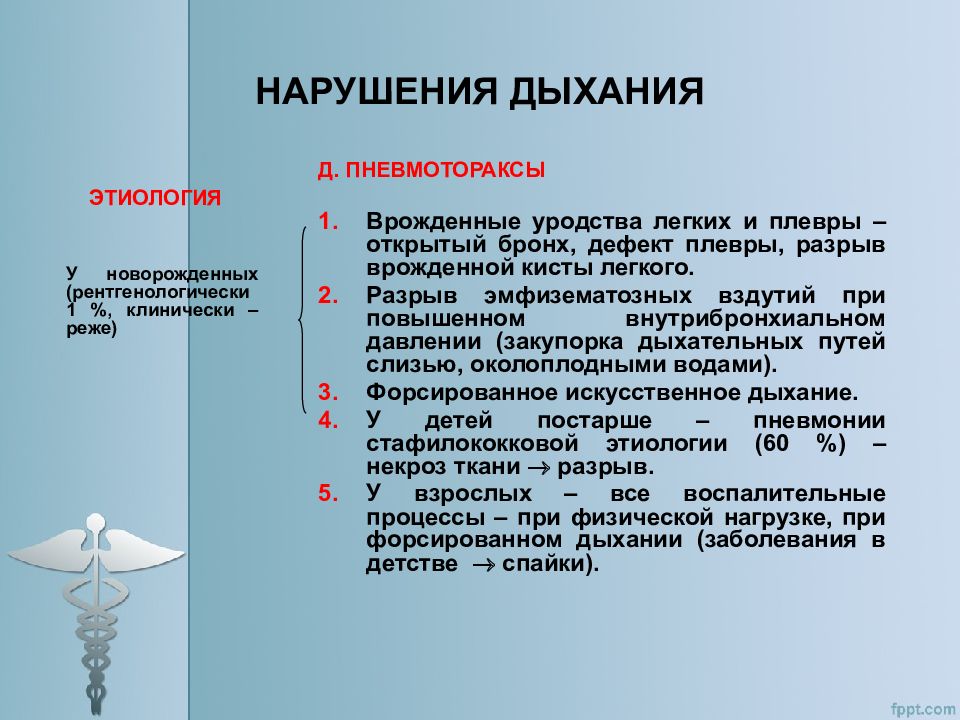

Д. ПНЕВМОТОРАКСЫ Врожденные уродства легких и плевры – открытый бронх, дефект плевры, разрыв врожденной кисты легкого. Разрыв эмфизематозных вздутий при повышенном внутрибронхиальном давлении (закупорка дыхательных путей слизью, околоплодными водами). Форсированное искусственное дыхание. У детей постарше – пневмонии стафилококковой этиологии (60 %) – некроз ткани разрыв. У взрослых – все воспалительные процессы – при физической нагрузке, при форсированном дыхании (заболевания в детстве спайки). У новорожденных (рентгенологически 1 %, клинически – реже) ЭТИОЛОГИЯ

Слайд 37: ПНЕВМОТОРАКСЫ (П)

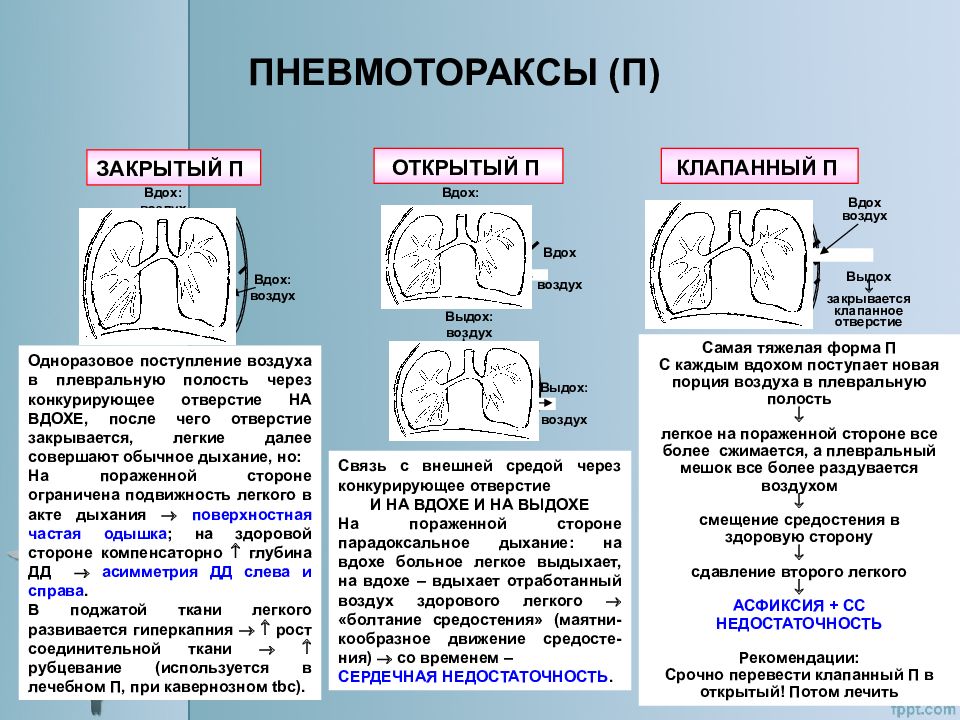

ОТКРЫТЫЙ П КЛАПАННЫЙ П ЗАКРЫТЫЙ П Вдох: воздух Вдох: воздух воздух Одноразовое поступление воздуха в плевральную полость через конкурирующее отверстие НА ВДОХЕ, после чего отверстие закрывается, легкие далее совершают обычное дыхание, но: На пораженной стороне ограничена подвижность легкого в акте дыхания поверхностная частая одышка ; на здоровой стороне компенсаторно глубина ДД асимметрия ДД слева и справа. В поджатой ткани легкого развивается гиперкапния рост соединительной ткани рубцевание (используется в лечебном П, при кавернозном tbc ). Вдох: воздух Вдох воздух Выдох: воздух Выдох: воздух вдох Связь с внешней средой через конкурирующее отверстие И НА ВДОХЕ И НА ВЫДОХЕ На пораженной стороне парадоксальное дыхание: на вдохе больное легкое выдыхает, на вдохе – вдыхает отработанный воздух здорового легкого «болтание средостения» (маятни-кообразное движение средосте-ния) со временем – СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. Вдох воздух Выдох закрывается клапанное отверстие Самая тяжелая форма П С каждым вдохом поступает новая порция воздуха в плевральную полость легкое на пораженной стороне все более сжимается, а плевральный мешок все более раздувается воздухом смещение средостения в здоровую сторону сдавление второго легкого АСФИКСИЯ + СС НЕДОСТАТОЧНОСТЬ Рекомендации: Срочно перевести клапанный П в открытый! Потом лечить

Слайд 38: НЕРЕСПИРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ

Основные нереспираторные функции лёгких - метаболическая (фильтрационная) и фармакологическая. Метаболическая функция лёгких состоит в задерживании из крови и разрушении конгломератов клеток, сгустков фибрина, жировых микроэмболов. Это осуществляют многочисленные ферментные системы. Тучные клетки альвеол выделяют химотрипсин и другие протеазы, а альвеолярные макрофаги - протезы и липолитические ферменты. Поэтому эмульгированный жир и высшие жирные кислоты, попадающие в венозный кровоток через грудной лимфатический проток, после гидролиза в лёгких не поступают дальше лёгочных капилляров. Часть захваченных липидов и белков идёт на синтез сурфактанта. Фармакологическая функция лёгких - синтез биологически активных веществ. ◊ Лёгкие - орган, наиболее богатый гистамином. Это важно для регуляции микроциркуляции в условиях стресса, но превращает лёгкие в орган-мишень при аллергических реакциях, вызывая бронхоспазм, вазоконстрикцию и повышенную проницаемость альвеолокапиллярных мембран. Лёгочная ткань в больших количествах синтезирует и разрушает серотонин, а также инактивирует не менее 80% всех кининов. Образование ангиотензина II плазмы крови происходит из ангиотензина I под действием ангиотензинпревращающего фермента, синтезируемого эндотелием лёгочных капилляров. Макрофаги, нейтрофилы, тучные, эндотелиальные, гладкомышечные и эпителиальные клетки вырабатывают оксид азота. Его недостаточный синтез при хронической гипоксии - главное звено патогенеза гипертензии малого круга кровообращения и потери способности лёгочных сосудов к вазодилатации под действием эндотелийзависимых субстанций.

Слайд 39: НЕРЕСПИРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ

◊ Лёгкие - источник кофакторов свёртывания крови ( тромбопластина и др.), они содержат активатор, превращающий плазминоген в плазмин. Тучные клетки альвеол синтезируют гепарин, действующий как антитромбопластин и антитромбин, ингибирует гиалуронидазу, обладает антигистаминным эффектом, активизирует липопротеиновую липазу. Лёгкие синтезируют простациклин, тормозящий агрегацию тромбоцитов, и тромбоксан А 2, оказывающий противоположный эффект. Лёгкие выполняют и нереспираторные функции ( инактивация ангиотензинконвертазы, адреналина, норадреналина, серотонина, гистамина, брадикинина, простагландинов, утилизация липидов, генерация и инактивация активных форм кислорода). Заболевания лёгких, как правило, - результат нарушения защитных механизмов. НЕРЕСПИРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ