Первый слайд презентации: ПАТОГЕННЫЕ КОККИ

Слайд 2: ПАТОГЕННЫЕ КОККИ

Патогенные и условно-патогенные. Строгие анаэробы (пептококки, пептострептококки, вейлонеллы), факультативные анаэробы и аэробы (стрептококки, стафилококки, нейссерии). Гнойно-воспалительные болезни различной локализации и тяжести.

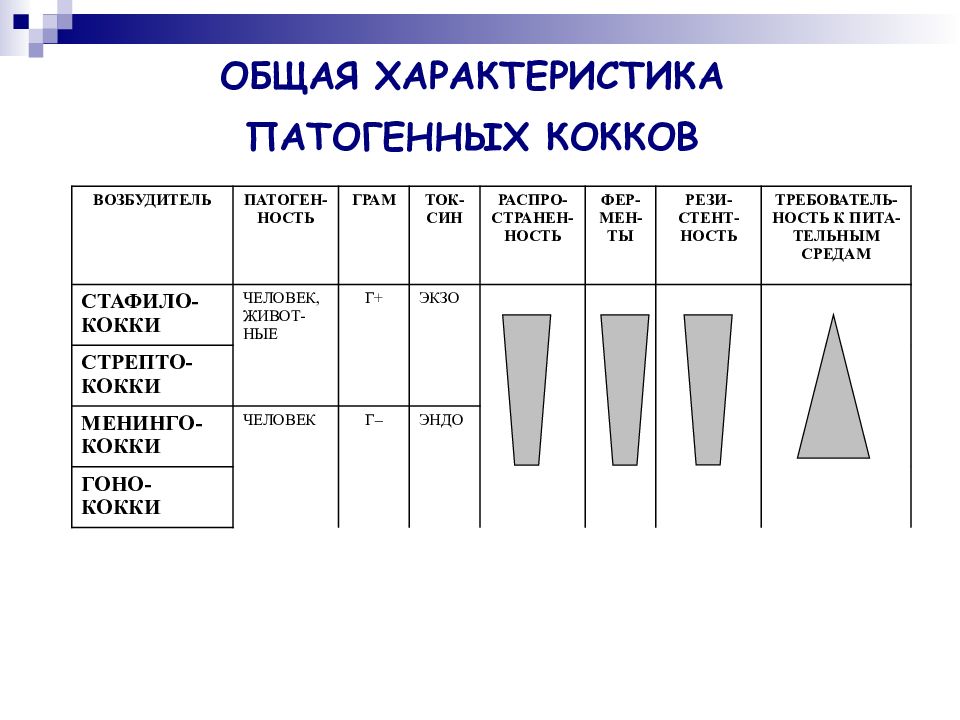

Слайд 3: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОГЕННЫХ КОККОВ

ВОЗБУДИТЕЛЬ ПАТОГЕН-НОСТЬ ГРАМ ТОК-СИН РАСПРО-СТРАНЕН-НОСТЬ ФЕР-МЕН-ТЫ РЕЗИ-СТЕНТ-НОСТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬ-НОСТЬ К ПИТА-ТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ СТАФИЛО-КОККИ ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТ-НЫЕ Г+ ЭКЗО СТРЕПТО-КОККИ МЕНИНГО-КОККИ ЧЕЛОВЕК Г– ЭНДО ГОНО- КОККИ

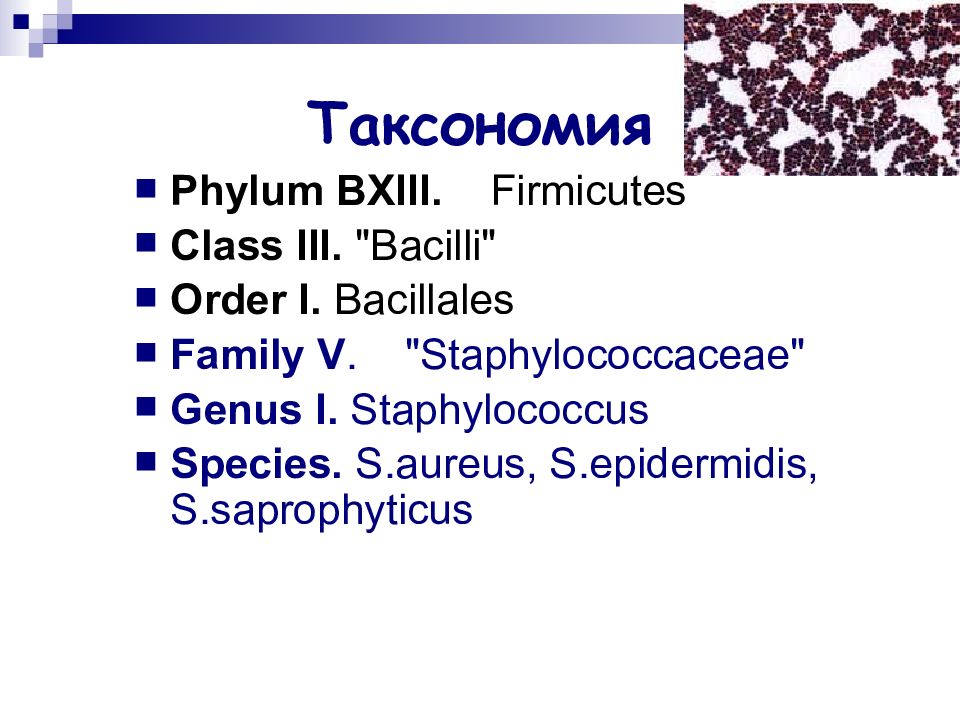

Слайд 7: Таксономия

Phylum BXIII. Firmicutes Class III. "Bacilli" Order I. Bacillales Family V. "Staphylococcaceae" Genus I. Staphylococcus Species. S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus

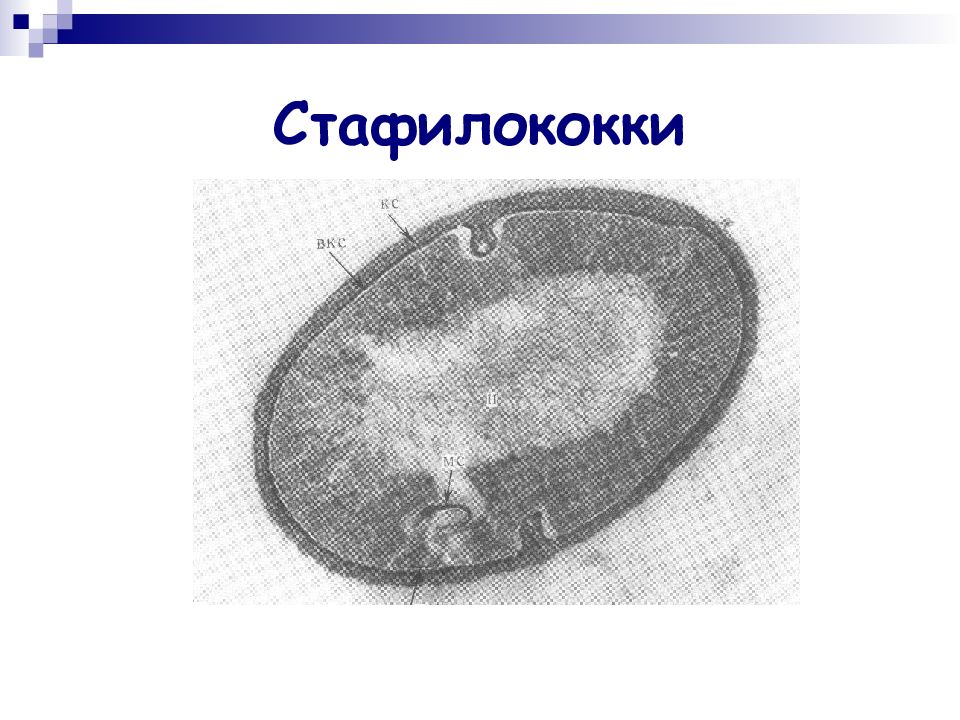

Слайд 8: Морфология

округлые клетки диаметром 0,5-1 мкм; «гроздья винограда» плазмиды – синтез коагулазы, гемолитических токсинов, фибринолизина, пигментов, устойчивости к антибиотикам; спор не образуют, жгутиков не имеют; могут образовывать капсулу, чаще полисахаридной природы. могут образовывать L -формы.

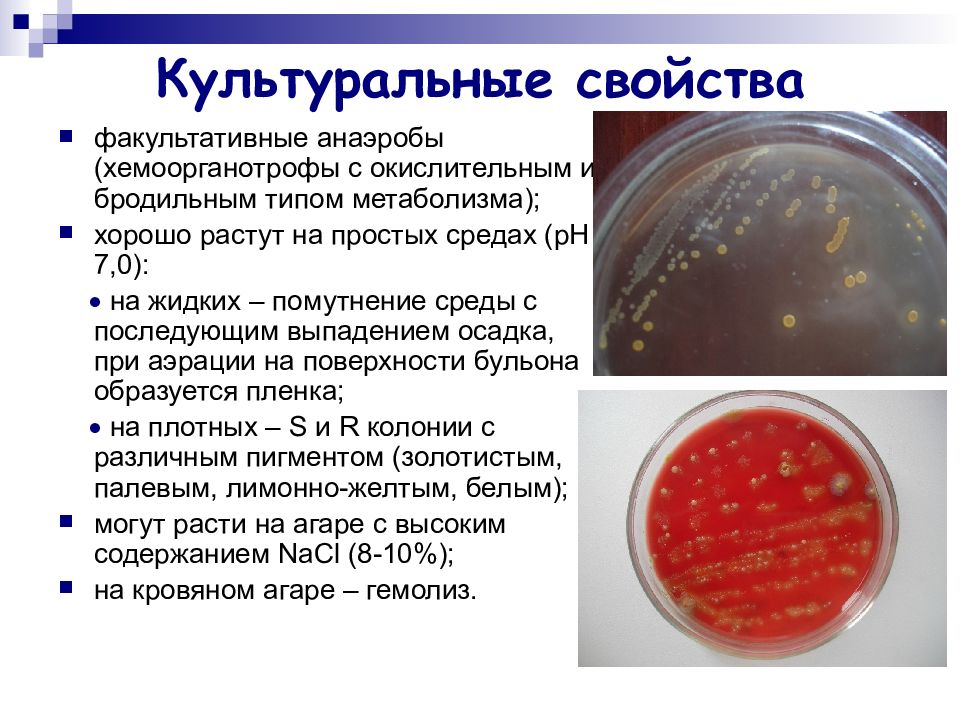

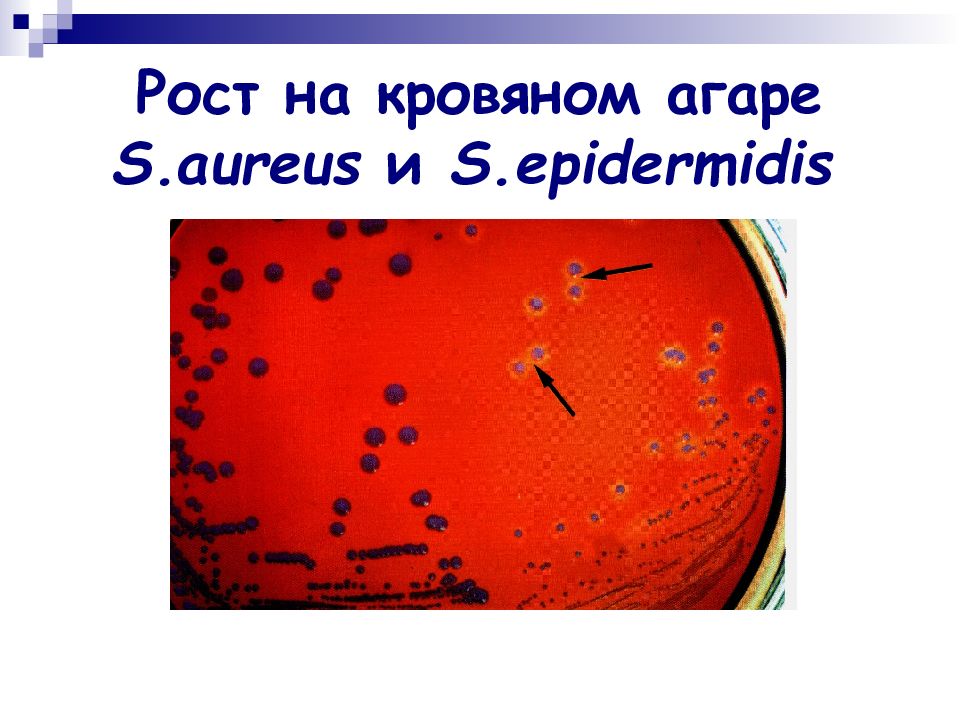

Слайд 10: Культуральные свойства

факультативные анаэробы (хемоорганотрофы с окислительным и бродильным типом метаболизма); хорошо растут на простых средах (рН 7,0): на жидких – помутнение среды с последующим выпадением осадка, при аэрации на поверхности бульона образуется пленка; на плотных – S и R колонии с различным пигментом (золотистым, палевым, лимонно-желтым, белым); могут расти на агаре с высоким содержанием NaCl (8-10%); на кровяном агаре – гемолиз.

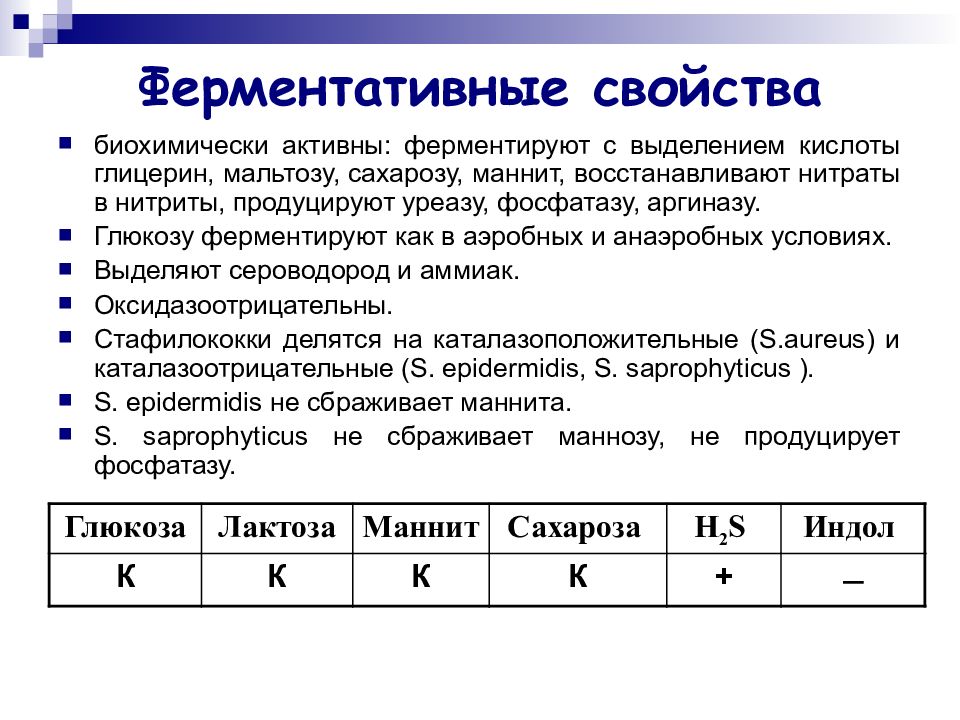

Слайд 12: Ферментативные свойства

биохимически активны: ферментируют с выделением кислоты глицерин, мальтозу, сахарозу, маннит, восстанавливают нитраты в нитриты, продуцируют уреазу, фосфатазу, аргиназу. Глюкозу ферментируют как в аэробных и анаэробных условиях. Выделяют сероводород и аммиак. Оксидазоотрицательны. Стафилококки делятся на каталазоположительные ( S. aureus ) и каталазоотрицательные ( S. epidermidis, S. saprophyticus ). S. epidermidis не сбраживает маннита. S. saprophyticus не сбраживает маннозу, не продуцирует фосфатазу. Глюкоза Лактоза Маннит Сахароза H 2 S Индол К К К К + –

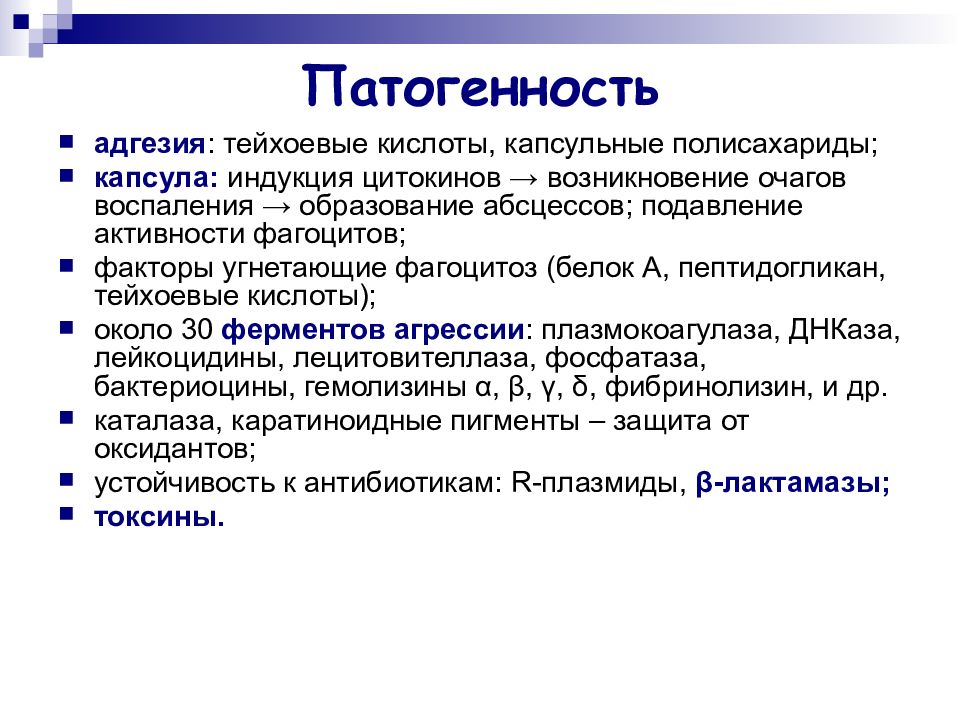

Слайд 13: Патогенность

адгезия : тейхоевые кислоты, капсульные полисахариды; капсула: индукция цитокинов → возникновение очагов воспаления → образование абсцессов; подавление активности фагоцитов; факторы угнетающие фагоцитоз (белок А, пептидогликан, тейхоевые кислоты); около 30 ферментов агрессии : плазмокоагулаза, ДНКаза, лейкоцидины, лецитовителлаза, фосфатаза, бактериоцины, гемолизины α, β, γ, δ, фибринолизин, и др. каталаза, каратиноидные пигменты – защита от оксидантов; устойчивость к антибиотикам: R -плазмиды, β-лактамазы; токсины.

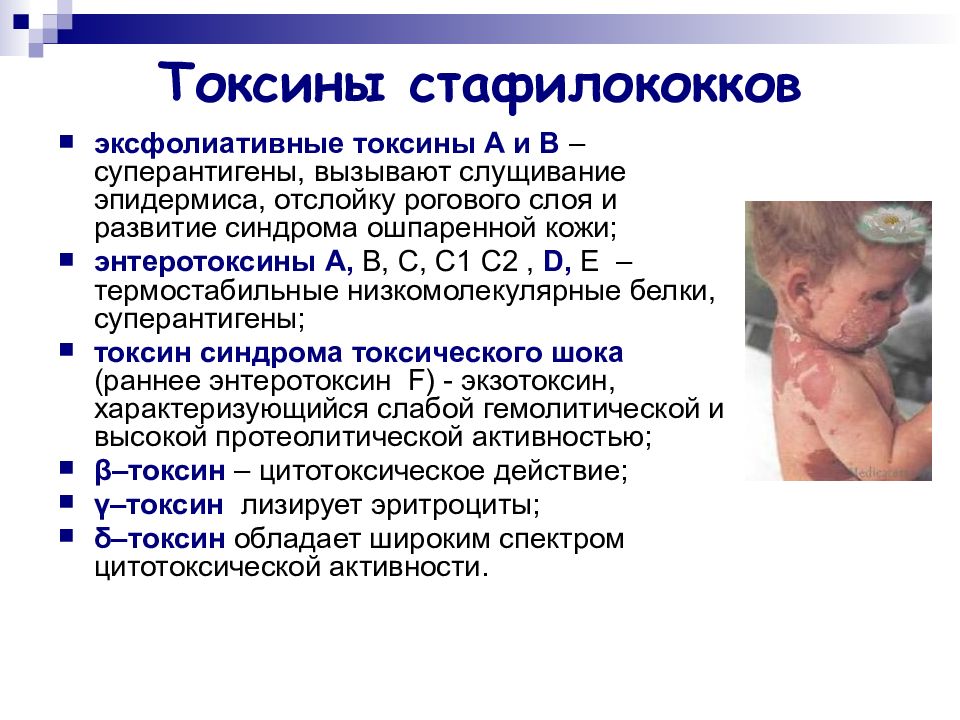

Слайд 14: Токсины стафилококков

эксфолиативные токсины А и В – суперантигены, вызывают слущивание эпидермиса, отслойку рогового слоя и развитие синдрома ошпаренной кожи; энтеротоксины А, В, С, С1 С2, D, Е – термостабильные низкомолекулярные белки, суперантигены; токсин синдрома токсического шока (раннее энтеротоксин F ) - экзотоксин, характеризующийся слабой гемолитической и высокой протеолитической активностью; β –токсин – цитотоксическое действие; γ –токсин лизирует эритроциты; δ –токсин обладает широким спектром цитотоксической активности.

Слайд 15: Антигенные свойства

около 30 АГ: белки, полисахариды и тейхоевые кислоты. выделяют 6 эковаров стафилококков (А, В, С, D, E, F ). Эковар А вызывает заболевания у человека, а остальные – у животных. Внутри эковара А выделяют 46 фаговаров. Чувствительность к бактериофагам является стабильной генетической характеристикой, что обусловлено поверхностными рецепторами. Многие штаммы стафилококков являются лизогенными (образование некоторых токсинов происходит с участием профага). В составе клеточной стенки стафилококка содержится протеин А, который может прочно связываться с Fc -фрагментом молекулы Ig, ( коагглютинация ). Большинство внеклеточных веществ, продуцируемых стафилококками, также обладают антигенной активностью.

Слайд 16: Патогенез

Источник стафилококковой инфекции – человек, животные (больные или носители). 20% людей не поддерживают носительства, 60% – транзиторное носительство, 20% – длительное носительство, (эпидемически опасным считается присутствие более 10 млн. бактерий в 1 мл назального секрета). Механизм передачи – респираторный, контактно-бытовой, алиментарный. Восприимчивость людей всеобщая. Входные ворота – кожа, слизистые. Резистентность ↑ – локальная инфекция; ↓ – генерализованная инфекция.

Слайд 17: Клиническое разнообразие

способность стафилококка вызывать пиогенную инвазию кожи и ее придатков; проникать в кровь и индуцировать пиогенные (гнойно-деструктивные) поражения внутренних органов; вызывать неспецифическую (септическую) и специфические интоксикации.

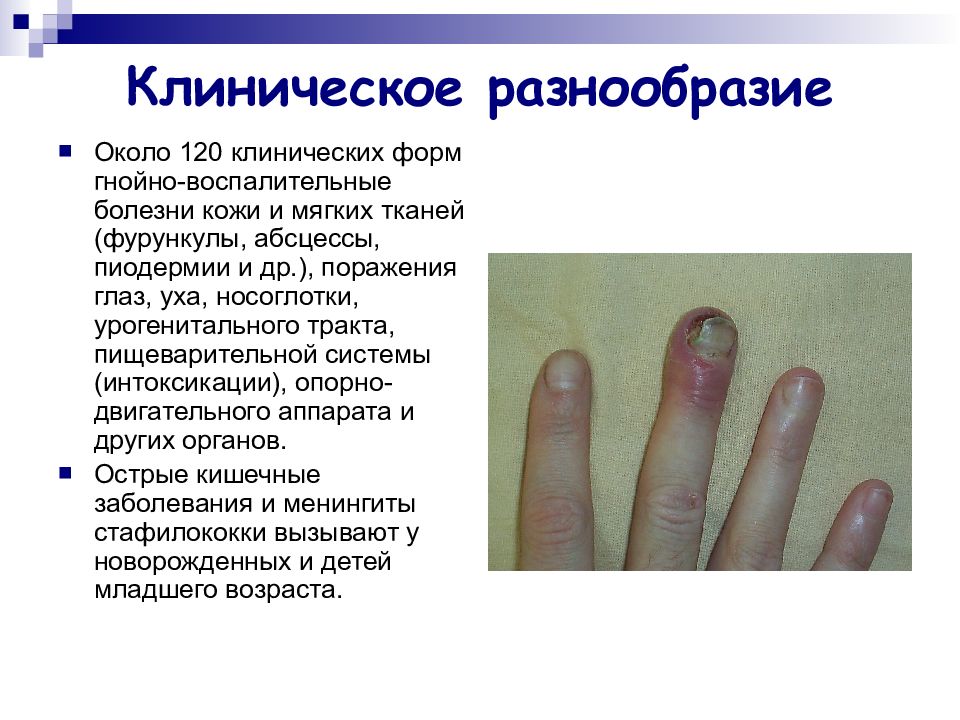

Слайд 18: Клиническое разнообразие

Около 120 клинических форм гнойно-воспалительные болезни кожи и мягких тканей (фурункулы, абсцессы, пиодермии и др.), поражения глаз, уха, носоглотки, урогенитального тракта, пищеварительной системы (интоксикации), опорно-двигательного аппарата и других органов. Острые кишечные заболевания и менингиты стафилококки вызывают у новорожденных и детей младшего возраста.

Слайд 19

Наиболее поражаемые органы. Практически все органы. Выведение возбудителя во внешнюю среду осуществляется с мокротой, мочой, испражнениями, гнойным отделяемым. Механизмы саногенеза: гуморальные и клеточные факторы (антитоксины, антимикробные антитела, фагоцитоз).

Слайд 20: Микробиологическая диагностика

Материал : гнойное отделяемое, кровь, спинно-мозговая жидкость, слизь из зева и носа, мокрота, испражнения, моча, рвотные массы, промывные воды желудка, зараженные пищевые продукты. + ответ ориентировочный. + основной. Отнесение культуры к роду стафилококков основывается на типичной морфологии и окраске клеток, их взаимном расположении и анаэробной ферментации глюкозы. Для видовой идентификации используют в основном биосинтез плазмокоагулазы, лецитиназы, анаэробную ферментацию маннита и глюкозы. В сомнительных случаях ставят тесты на ДНК-азу и α-токсин. Необходимо использование количественных методов исследования. – исключение – энтероинфекция, заражают котят. Дермонекротическую пробу проводят на кроликах. + при хронизации процесса (РНГА, РИФ, ИФА ). – Тип ответа смешанный – ВТ.

Слайд 21: Лечение и профилактика

антибиотики; антитоксическая стафилококковая плазма или Ig, нормальный донорский Ig ; адсорбированный стафилококковый анатоксин; вакцина стафилококковая; бактериофаг стафилококковый. Профилактика стафилококковых инфекций у новорожденных: иммунизация рожениц стафилококковым анатоксином, проведение анализа на обсемененность материнского молока.

Слайд 23: Таксономия

Family VI. Streptococcaceae Genus I. Streptococcus Species. S. pyogenes, S. pneumonia, S. agalactia, S. mutans, S. mitis, S. salivarium

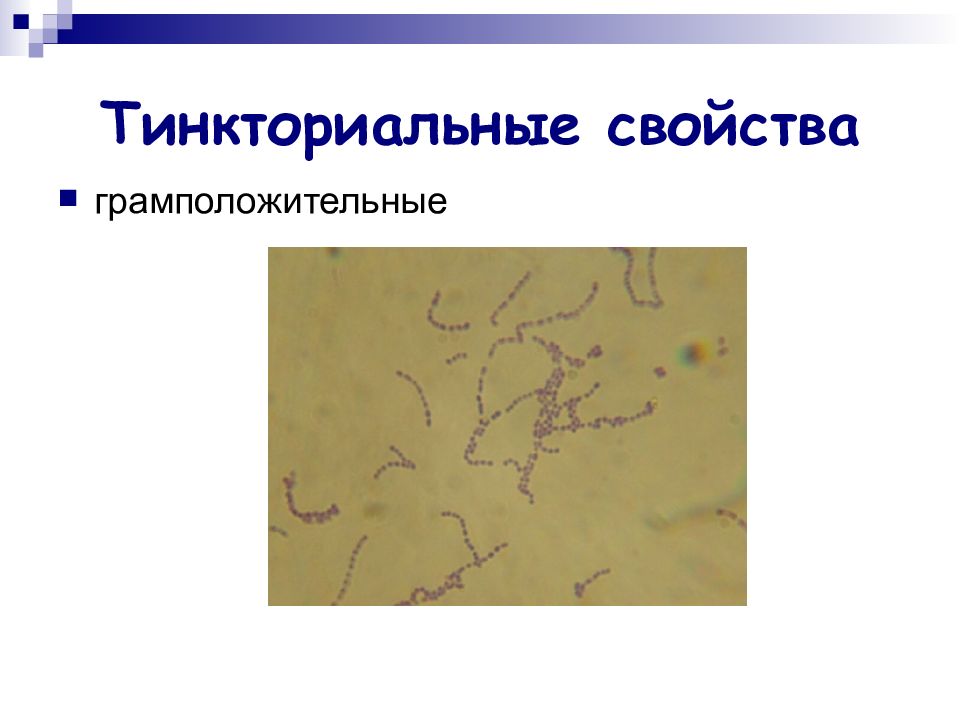

Слайд 24: Классификация стрептококков

По культуральным признакам. По гемолитической активности: α -гемолитические – дают частичный гемолиз и зеленоватое окрашивание среды; β -гемолитические – полностью гемолизирующие стрептококки; γ – не гемолитические - не вызывают гемолиз. Альфа и альфа1 стрептококки называют S. viridans – зеленящие. Серологическая классификация Ребекки Лэнсфильд (по группоспецифическим полисахаридным АГ клеточной стенки): 20 серологических групп от А до V. Серовары – по специфическим белковым АГ.

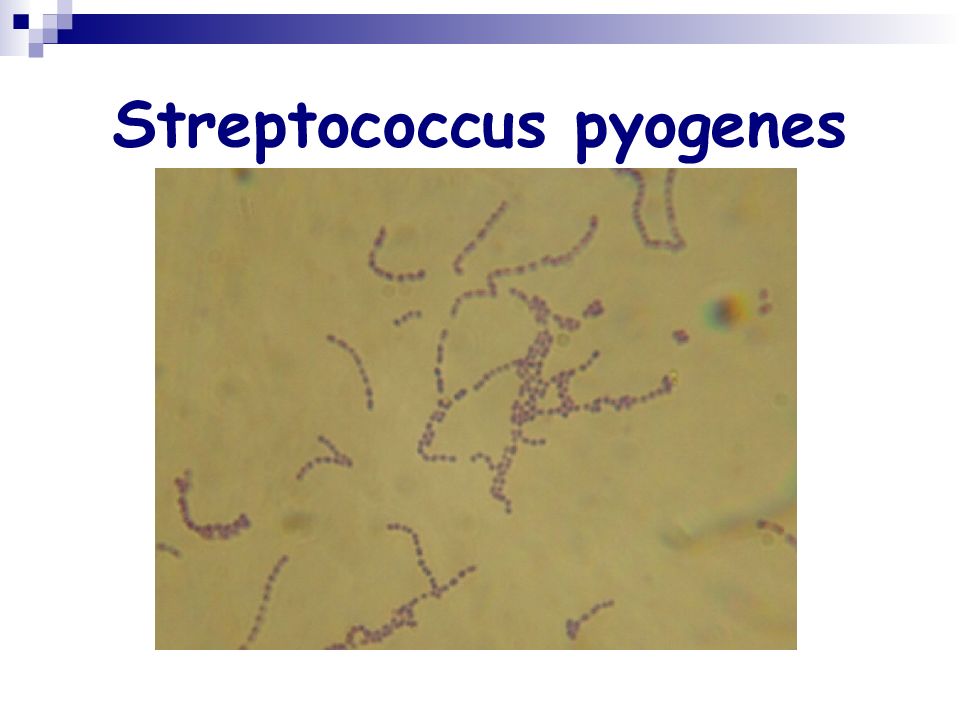

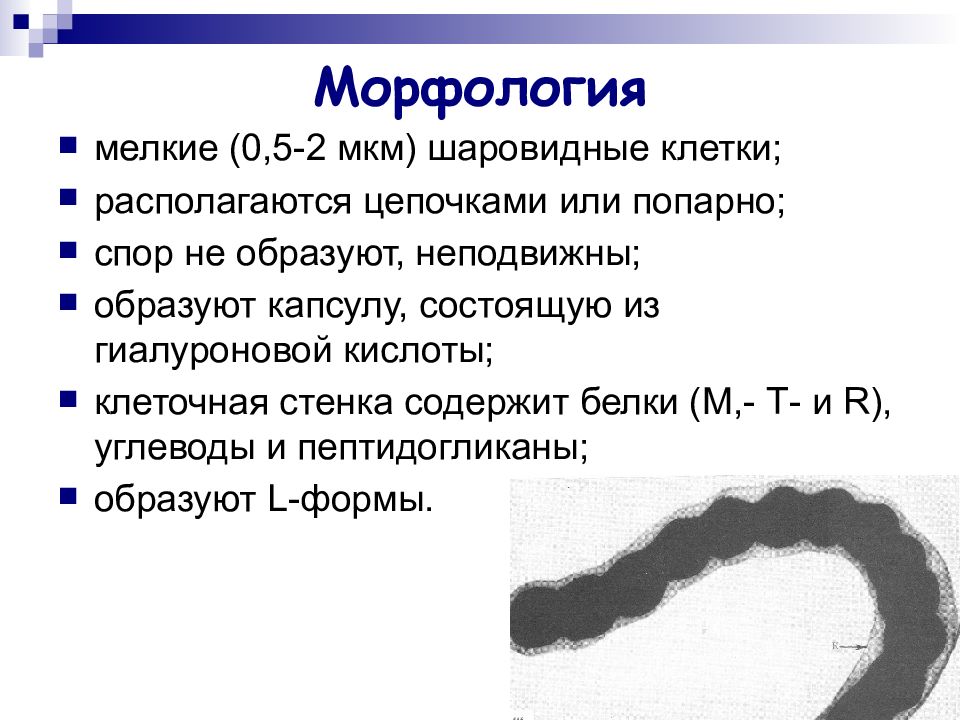

Слайд 27: Морфология

мелкие (0,5-2 мкм) шаровидные клетки; располагаются цепочками или попарно; спор не образуют, неподвижны; образуют капсулу, состоящую из гиалуроновой кислоты; клеточная стенка содержит белки (М,- Т- и R ), углеводы и пептидогликаны; образуют L -формы.

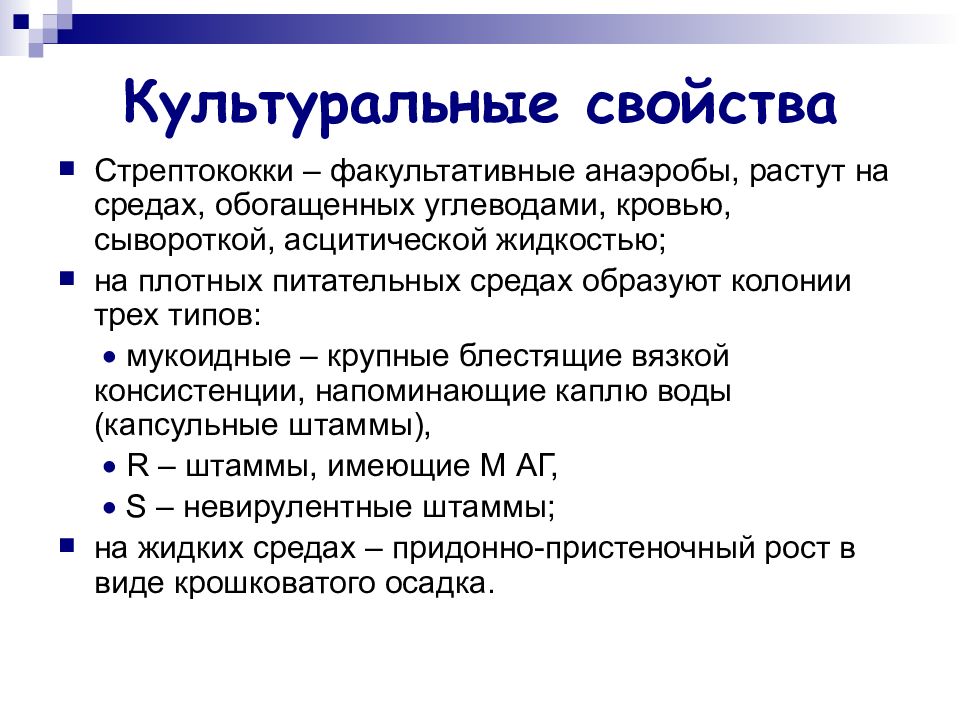

Слайд 29: Культуральные свойства

Стрептококки – факультативные анаэробы, растут на средах, обогащенных углеводами, кровью, сывороткой, асцитической жидкостью; на плотных питательных средах образуют колонии трех типов: мукоидные – крупные блестящие вязкой консистенции, напоминающие каплю воды (капсульные штаммы), R – штаммы, имеющие М АГ, S – невирулентные штаммы; на жидких средах – придонно-пристеночный рост в виде крошковатого осадка.

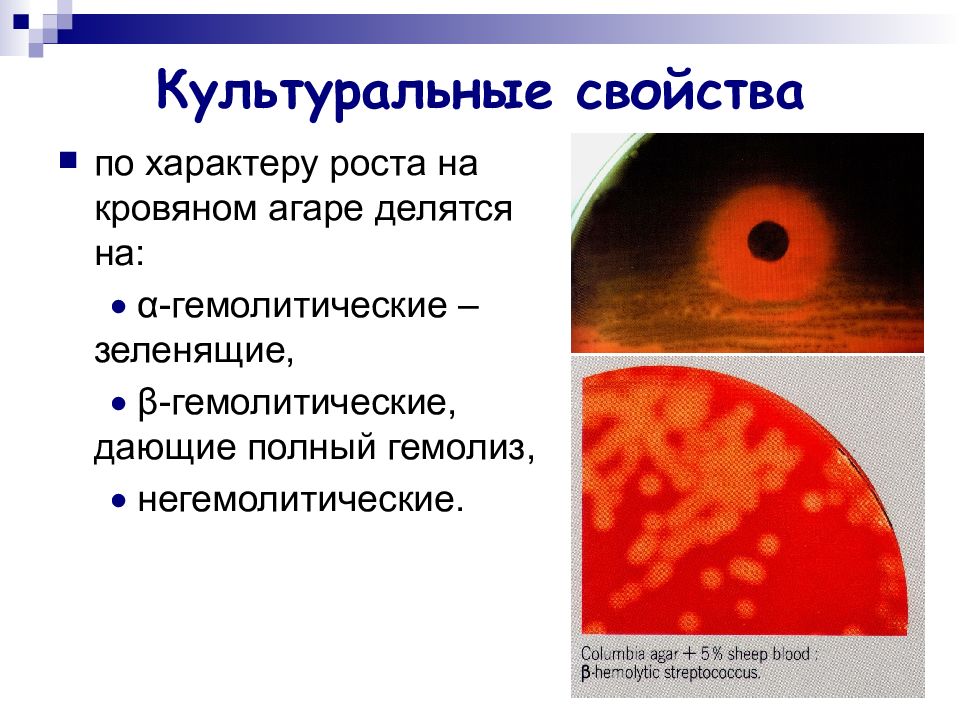

Слайд 30: Культуральные свойства

по характеру роста на кровяном агаре делятся на: α-гемолитические – зеленящие, β-гемолитические, дающие полный гемолиз, негемолитические.

Слайд 31: Ферментативные свойства

S. pyogenes ферментирует глюкозу, мальтозу, лактозу, сахарозу, маннит с образованием кислоты без газа. Расщепляет салицин, трегалозу. Протеолитической активностью не обладает.

Слайд 32: Антигенные свойства

Полисахаридный АГ – «субстанция С» (по Ленсфилд) S. pyogenes – серогруппа А. Белковый АГ М – типовой (свыше 100 серотипов серогруппы А). Перекрестные АГ: АТ к ним реагируют с мышечными волокнами миокарда, тканью почки и др. → иммунопатологические состояния. Капсула состоит из гиалуроновой кислоты идентичной обнаруживаемой в соединительной ткани человека (стрептококки не распознаются как «чужие»).

Слайд 33: Патогенность

Адгезия – капсульные полисахариды, М- (адгезия к кератоцитам и подавление фагоцитоза) и F -белки (адгезия к эпителию респираторного тракта и к клеткам Лангерганса кожи). Инвазия : гиалуронидаза, ДНКаза, РНК-аза, АТФ-аза и др. Стрептокиназа (фибринолизин) – растворение фибрина, генерализация. О-стрептолизин разрушает мембраны клеток, лизосом, кардиотоксичен, АГ – анти-О-стрептолизины. S -стрептолизин – разрушает мембраны. Кардиогепатический токсин вызывает поражения миокарда и диафрагмы, образование гигантоклеточных гранулем в печени. Эритрогенины (термостабильный токсин А, токсин С) – нарушают межклеточные контакты, пирогенность, действуют иммуноопосредовано вызывая образование ярко-красных кожных высыпаний.

Слайд 34: Патогенез

Источник инфекции – больной, реконвалесцент, носитель. Механизмы передачи – аспирационный, контактный, реже алиментарный. Пути передачи – воздушно-капельный, прямой и непрямой контакт, пищевой. Входные ворота – миндалины, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, поврежденная кожа, у новорожденных – пупочная ранка. ↑ резистентность – локальная инфекция, ↓ резистентность – генерализация (лимфо- и гематогенно). Наиболее поражаемый орган – небные миндалины (тонзилит), сердечная мышца, кожа, подкожная клетчатка (рожа, скарлатина); почка (острый гломерулонефрит).

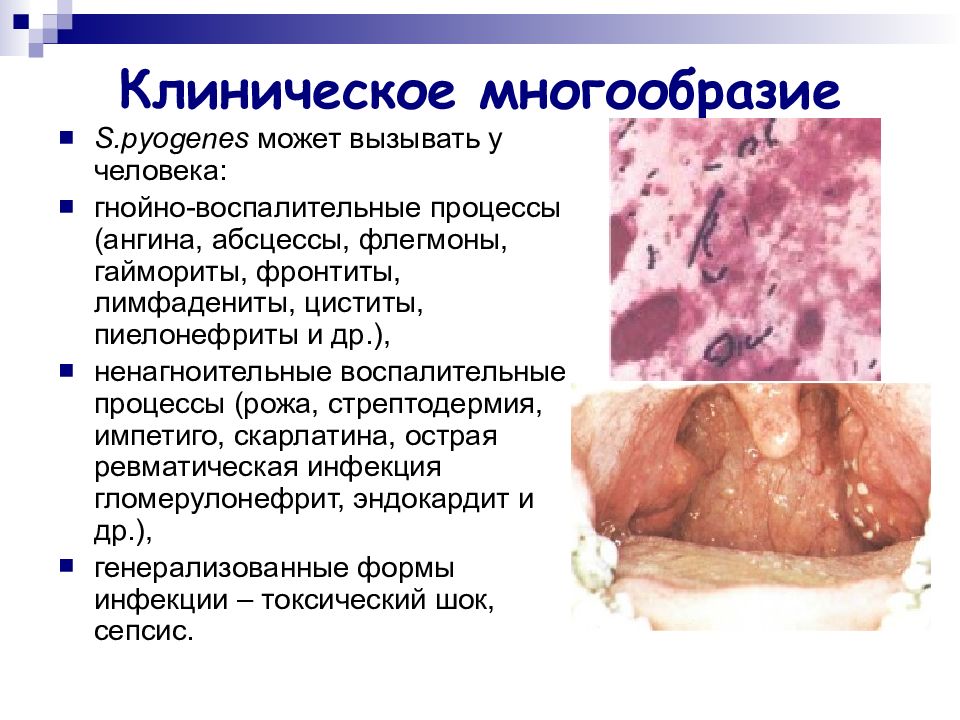

Слайд 35: Клиническое многообразие

S. pyogenes может вызывать у человека: гнойно-воспалительные процессы (ангина, абсцессы, флегмоны, гаймориты, фронтиты, лимфадениты, циститы, пиелонефриты и др.), ненагноительные воспалительные процессы (рожа, стрептодермия, импетиго, скарлатина, острая ревматическая инфекция гломерулонефрит, эндокардит и др.), генерализованные формы инфекции – токсический шок, сепсис.

Слайд 36: Скарлатина

Острое инфекционное заболевание, характеризующееся ангиной, общей интоксикацией, появлением точечных высыпаний на шее и груди ярко-красного цвета ( scarlatinum – красный цвет). Скарлатинозный синдром – эритрогенный токсин. Болеют дети от 1 года до 8 лет.

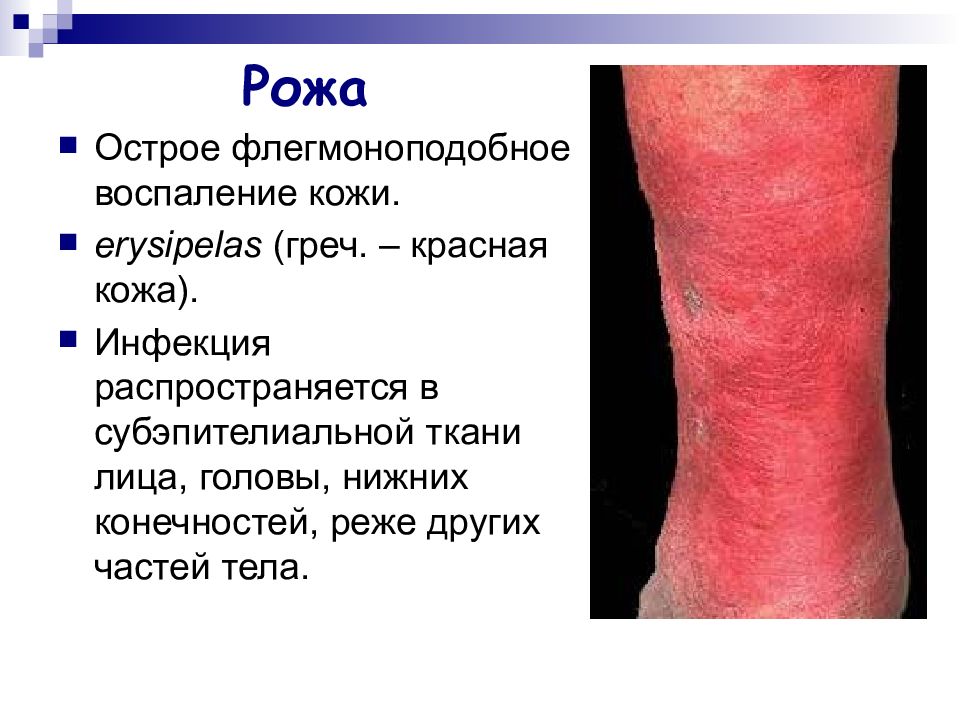

Слайд 37: Рожа

Острое флегмоноподобное воспаление кожи. erysipelas (греч. – красная кожа). Инфекция распространяется в субэпителиальной ткани лица, головы, нижних конечностей, реже других частей тела.

Слайд 38: Ревматизм, гломерулонефрит

Механизмы патогенеза: перекрестные АГ стрептококка, развитие гиперчувствительности иммунокомплексного типа, длительная персистенция L -форм стрептококков. ревматизму чаще предшествуют поражение миндалин и глотки; гломерулонефриту – кожные формы стрептококковой инфекции.

Слайд 39: Механизмы саногенеза

Антитоксины, типоспецифические М-антитела, иммунный фагоцитоз. После перенесения скарлатины формируется напряженный антитоксический иммунитет.

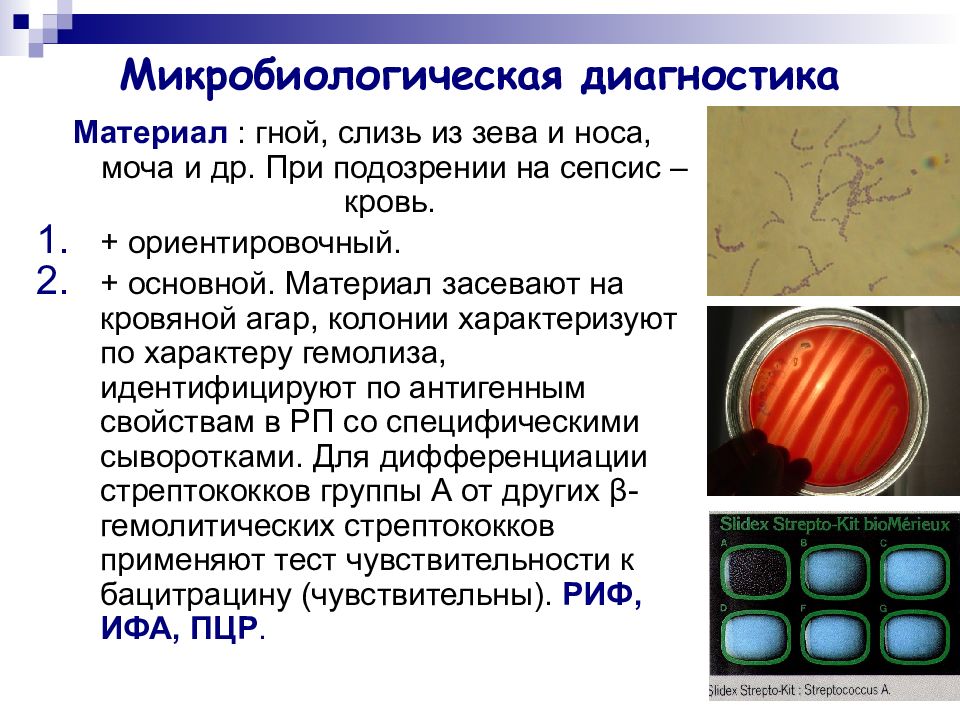

Слайд 40: Микробиологическая диагностика

Материал : гной, слизь из зева и носа, моча и др. При подозрении на сепсис – кровь. + ориентировочный. + основной. Материал засевают на кровяной агар, колонии характеризуют по характеру гемолиза, идентифицируют по антигенным свойствам в РП со специфическими сыворотками. Для дифференциации стрептококков группы А от других β -гемолитических стрептококков применяют тест чувствительности к бацитрацину (чувствительны). РИФ, ИФА, ПЦР.

Слайд 41: Микробиологическая диагностика

+ Вирулентность микроорганизмов определяют внутрибрюшинным введением культуры стрептококков кроликам. + при хронических формах, для подтверждения диагноза ревматизма. АТ к О-стрептолизину в РСК или РП. – тип иммунного ответа ВТ.

Слайд 42: Лечение и профилактика

Лечение антибиотиками ( -лактамы, макролиды). Стрептококковый бактериофаг. При скарлатине ослабленным детям вводят иммуноглобулин. Профилактика неспецифическая.

Слайд 43: Пневмококки Streptococcus pneumoniae

Может вызывать пневмонии, бронхиты, воспалительные процессы ВДП и пазух носа, среднего уха, роговицы, сепсис, менингит, эндокардит, артрит и т.д.

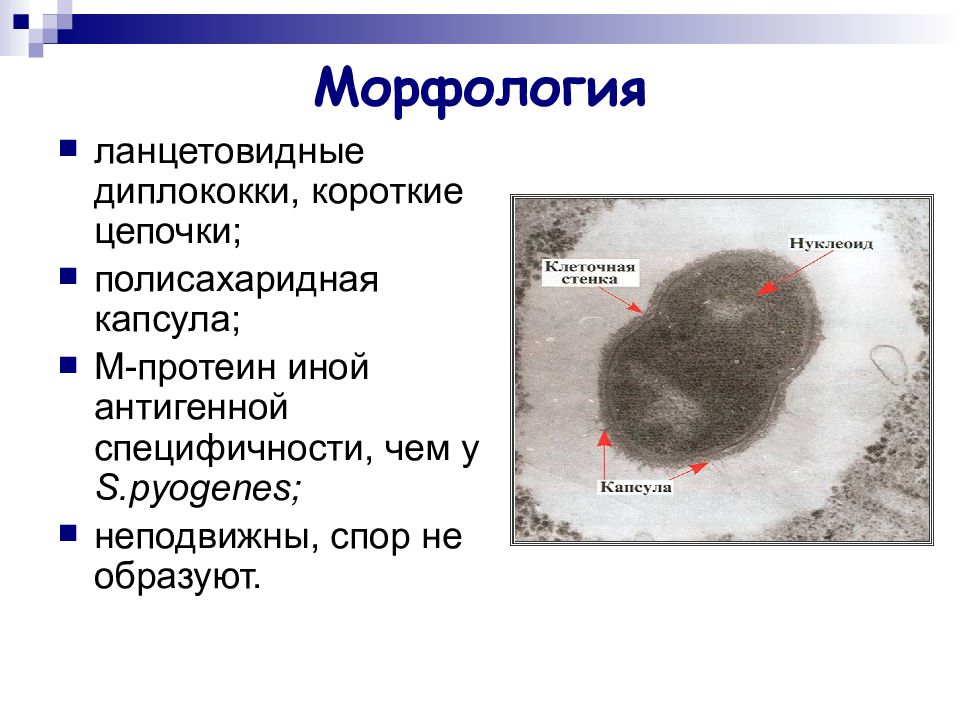

Слайд 44: Морфология

ланцетовидные диплококки, короткие цепочки; полисахаридная капсула; М-протеин иной антигенной специфичности, чем у S. pyogenes ; неподвижны, спор не образуют.

Слайд 46: Культивирование

факультативные анаэробы; на питательных средах теряют капсулу и переходят из S - в R -форму; растут на кровяных и сывороточных средах; на кровяном агаре образуют мелкие, точечные колонии, окруженные неполной зоной гемолиза ( -гемолиз); рост на питательных средах угнетается оптохином.

Слайд 47: Ферментативные свойства

Расщепляют до кислоты, без газа глюкозу, мальтозу, галактозу и др. Оксидазу и каталазу не продуцирует.

Слайд 48: Антигенная структура

S. pneumoniae содержит: поверхностный полисахаридный капсульный АГ; полисахаридный АГ клеточной стенки (С-полисахарид) – видоспецифический АГ; М-протеин. По капсульному АГ – 90 сероваров.

Слайд 49: Патогенность

Адгезия – капсульные полисахариды, тейхоевые кислоты и М-белок; нейраминидаза; Цитотоксин (пневмолизин); гемолизины; ферменты: пептидаза, расщепляющая IgA, гиалуронидаза, способствующая распространению пневмококка в тканях; агрессины, подавляющие фагоцитоз (капсула, протеин М); мурамидаза (лизоцим), подавляющая многие бактерии → колонизация.

Слайд 50: Патогенез

Источник – больной, носитель. Механизмы заражения – аспирационный, контактный. Путь – воздушно-капельный, прямой контакт. Входные ворота – слизистые ВДП. Инфицирование слизистых респираторного тракта чаще происходит при нарушении их целостности вирусами (риновирусы, аденовирусы). Пневмококки вызывают бронхиты, пневмонию, реже бактериемию, септицемию и менингит. Генерализованные формы чаще встречаются у маленьких детей и пожилых людей.

Слайд 51: Иммунитет

Иммунитет к пневмококковой инфекции типоспецифический. Реализуется через АТ, фагоцитоз и комплемента.

Слайд 52: Микробиологическая диагностика

Материал: мокрота, смывы с бронхов, плевральная жидкость. + ориентировочный. + основной. Количественный: 10 6 + биопроба с целью выделения чистой культуры. + РНИФ, ИФА. –.

Слайд 53: Лечение и профилактика

Для лечения – антибиотики (β-лактамы, макролиды и др.). Пневмококки чувствительны ко многим антибактериальным препаратам, включая пенициллины. Вакцина разработана, но ее эффективность и целесообразность применения не бесспорны.

Слайд 54: Стрептококки группы В

S. agalactia – β -гемолитический стрептококк. Отличие от S. pyogenes : группоспецифический АГ. S. agalactia колонизирует слизистую оболочку влагалища, выделяется от 10% здоровых женщин, а при беременности – до 25%. S. agalactia наиболее опасен для новорожденных (заражаются проходя через инфицированный родовой канал). Может вызывать послеродовые и урогенитальные инфекции, маститы и вагиниты у женщин, сепсис и менингиты у новорожденных.

Слайд 55: Зеленящие стрептококки группы viridans, лишенные группоспецифического антигена

Группа оральных стрептококков ( S. mutans, S. salivarium, S.sanguis, S.oralis и др.). Отличаются от S. pyogenes образованием мембранотоксина с -гемолитической активностью. Продуцируют полисахаридный адгезин, способствующий прилипанию бактерий к сердечным клапанам и зубам. Могут вызывать стоматологические заболевания, бактериемию, септический эндокардит.

Слайд 56: Энтерококки

Family Enterococcaceae E. faecalis – 80-90%, E.faecium – 10-15% E. faecalis – условно-патогенный микроорганизм, имеющий санитарно-показательное значение, является обитателем кишечника человека. Вызывает раневую инфекцию, гнойно-воспалительные заболевания желчно-выводящих путей, эндокардиты, перитониты, уроинфекции (чаще всего в ассоциациях с кишечной палочкой, протеем, золотистым стафилококком). E. faecalis может размножаться в пищевых продуктах и вызывает пищевые токсикоинфекции. Устойчив к антибиотикам.

Слайд 57: Грамотрицательные кокки

Основное значение – Neisseria ( N. meningitidis и N. gonorrhoeae ). Представители родов Bronhamella, Moraxella могут вызывать у человека воспалительные процессы. Acinetobacter – внутрибольничные инфекции.

Слайд 59: Таксономия

Family. Neisseriaceae Genus. Neisseria Species. N. meningitidis, N. gonorrhoeae

Слайд 60: Менингококки Neisseria meningitidis

Менингококковая инфекция – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением слизистой оболочки носоглотки, оболочек головного мозга и септицемией; антропоноз.

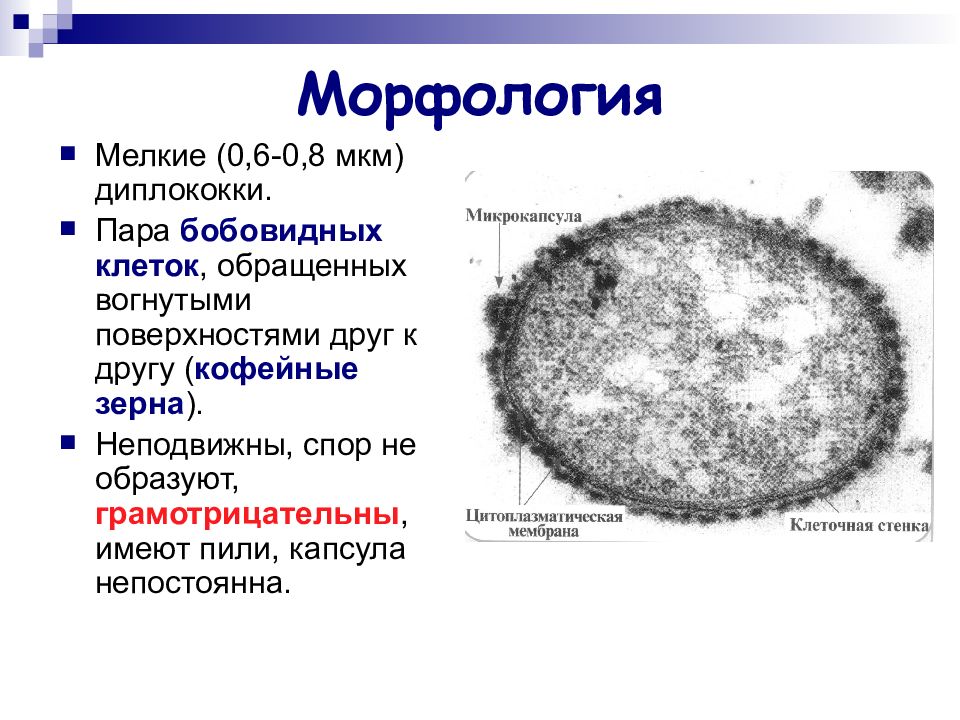

Слайд 61: Морфология

Мелкие (0,6-0,8 мкм) диплококки. Пара бобовидных клеток, обращенных вогнутыми поверхностями друг к другу ( кофейные зерна ). Неподвижны, спор не образуют, грамотрицательны, имеют пили, капсула непостоянна.

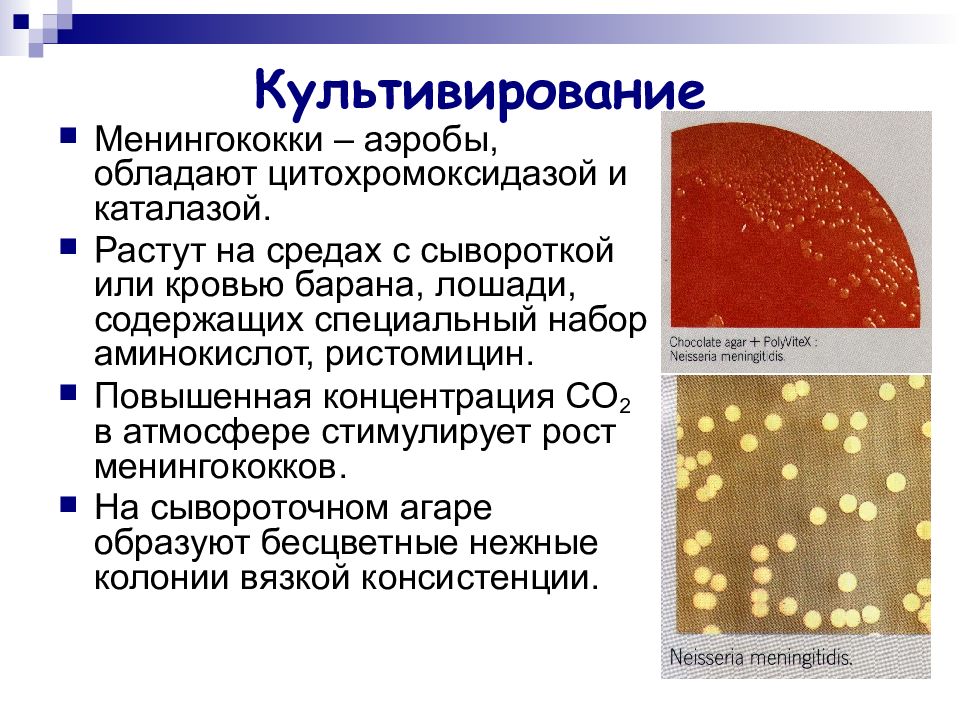

Слайд 62: Культивирование

Менингококки – аэробы, обладают цитохромоксидазой и каталазой. Растут на средах с сывороткой или кровью барана, лошади, содержащих специальный набор аминокислот, ристомицин. Повышенная концентрация СО 2 в атмосфере стимулирует рост менингококков. На сывороточном агаре образуют бесцветные нежные колонии вязкой консистенции.

Слайд 63: Ферментативные свойства

Менингококки расщепляют с образованием кислоты глюкозу и мальтозу.

Слайд 64: Антигенная структура

По капсульным АГ – серогруппы А, В, С, D и др. По АГ клеточной стенки – серовары (1, 2, 3 и т.д.). Во время эпидемических вспышек обычно циркулируют менингококки группы А, они же чаще встречаются при генерализованных формах инфекции. В настоящее время чаще выделяются менингококки серогрупп В и С.

Слайд 65: Патогенность

Пили, белки наружной мембраны – адгезия; капсульные полисахариды –резистентность к фагоцитозу; нейраминидаза и гиалуронидаза – инвазия в ткани; эндотоксин – ЛПС клеточной стенки, генерализация инфекции, эндотоксический шок.

Слайд 66: Патогенез

Источник инфекции – больной или носитель (15-20% здоровых носителей). Механизм передачи – аспирационный, путь – воздушно-капельный. Встречается преимущественно в зимне-весенний период. Входные ворота – слизистые ВДП. Динамика распространения: локальная (назофарингит), генерализованная с прорывом гематоэнцефалического барьера. Гематогенная диссеминация. Наиболее поражаемые органы – оболочки мозга, мозг (головной, спинной – менингит, менингоэнцефалит), легкие (пневмонии).

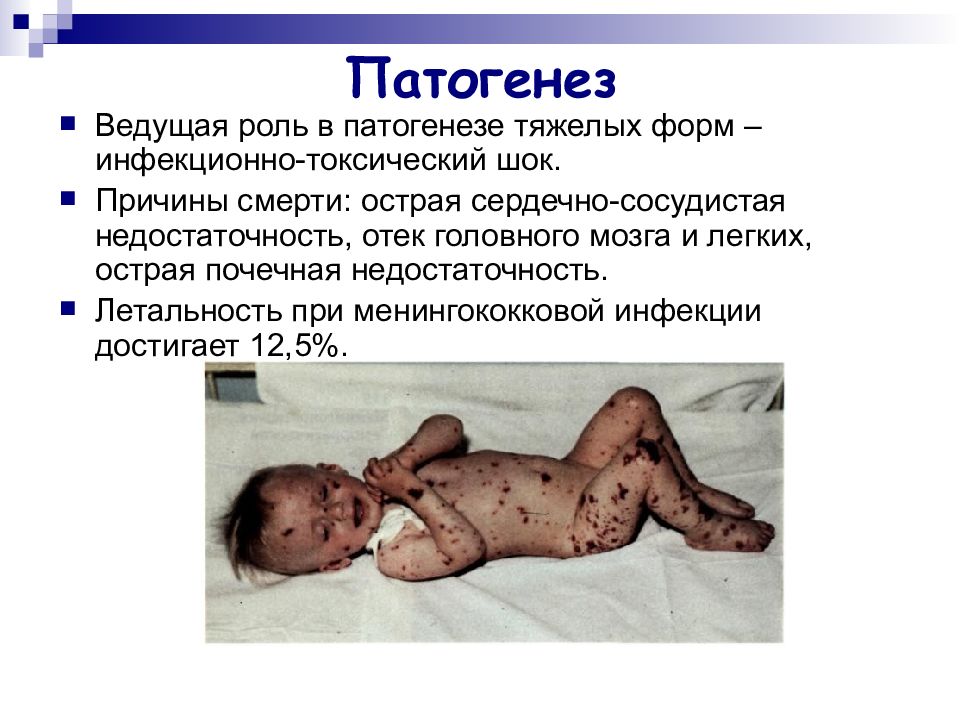

Слайд 67: Патогенез

Ведущая роль в патогенезе тяжелых форм – инфекционно-токсический шок. Причины смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек головного мозга и легких, острая почечная недостаточность. Летальность при менингококковой инфекции достигает 12,5%.

Слайд 68: Иммунитет

Постинфекционный иммунитет при генерализованных формах инфекции стойкий, напряженный. АТ к различным АГ клетки (полисахаридам и белкам). Полисахаридные АГ сероваров А и С обладают высокой иммуногенностью, полисахариды сероваров В почти неимуногенны. АТ от иммунизированной матери могут передаваться плоду трансплацентарным путем и обнаруживаются в течение 2-5 мес. после рождения ребенка.

Слайд 69: Микробиологическая диагностика

Материал : кровь, СМЖ, носоглоточные смывы. + микроскопия осадка центрифугированной СМЖ и мазков из зева; при менингококцемии – микроскопия толстой капли крови.

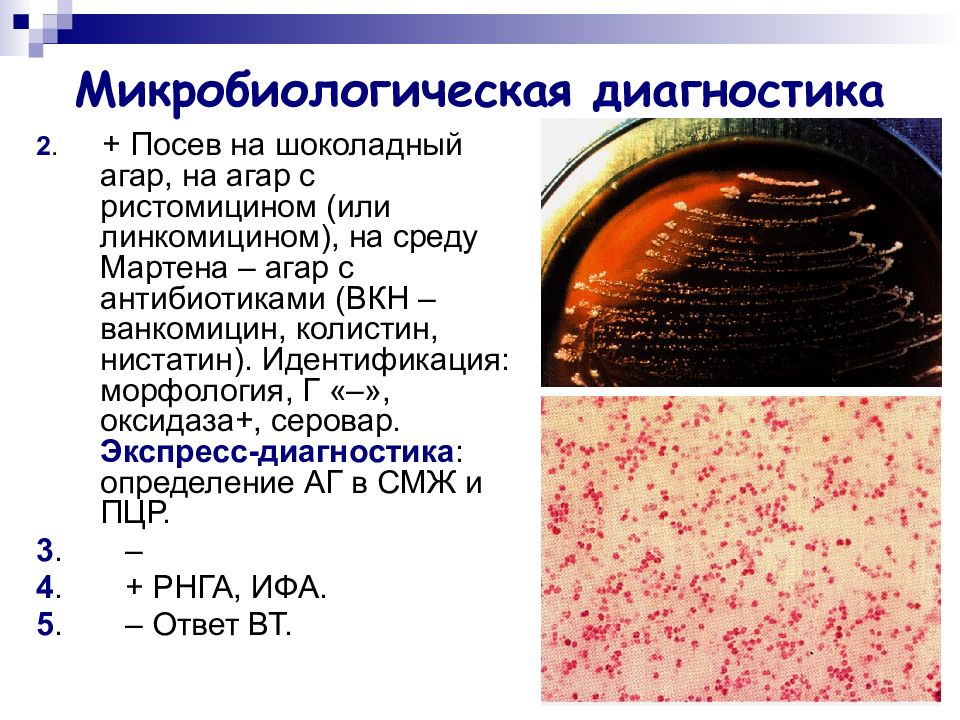

Слайд 70: Микробиологическая диагностика

2. + Посев на шоколадный агар, на агар с ристомицином (или линкомицином), на среду Мартена – агар с антибиотиками (ВКН – ванкомицин, колистин, нистатин). Идентификация: морфология, Г «–», оксидаза+, серовар. Экспресс-диагностика : определение АГ в СМЖ и ПЦР. 3. – 4. + РНГА, ИФА. 5. – Ответ ВТ.

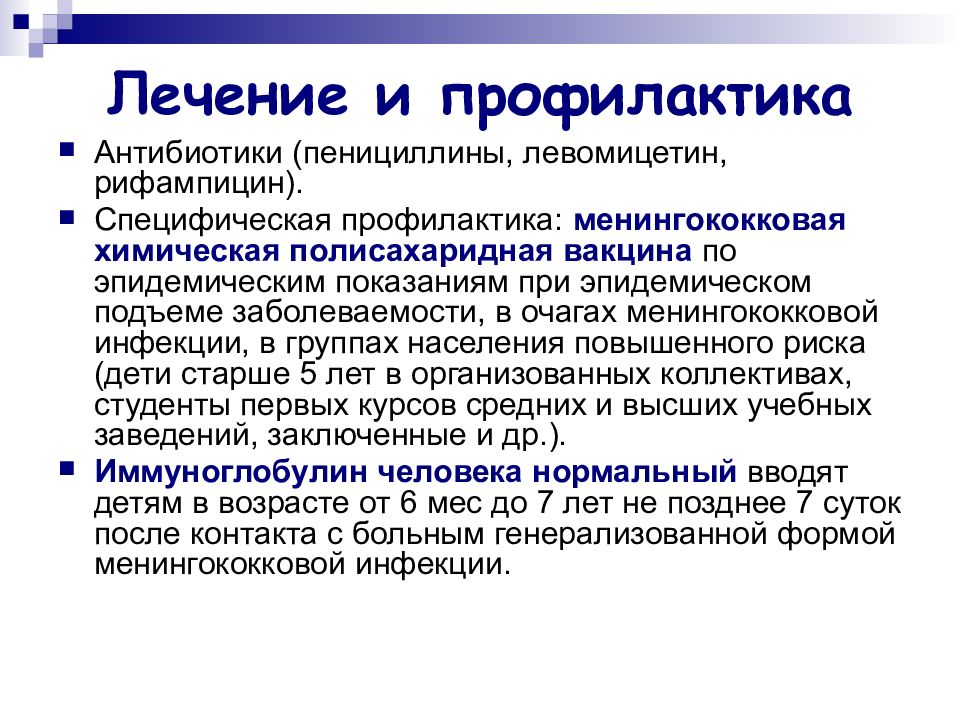

Слайд 71: Лечение и профилактика

Антибиотики (пенициллины, левомицетин, рифампицин). Специфическая профилактика: менингококковая химическая полисахаридная вакцина по эпидемическим показаниям при эпидемическом подъеме заболеваемости, в очагах менингококковой инфекции, в группах населения повышенного риска (дети старше 5 лет в организованных коллективах, студенты первых курсов средних и высших учебных заведений, заключенные и др.). Иммуноглобулин человека нормальный вводят детям в возрасте от 6 мес до 7 лет не позднее 7 суток после контакта с больным генерализованной формой менингококковой инфекции.

Слайд 72: Возбудитель гонореи Neisseria gonorrhoeae

Гонорея – инфекционная венерическая болезнь, вызываемая гонококками, характеризуется гнойным воспалением слизистых оболочек, чаще мочеполовой системы.

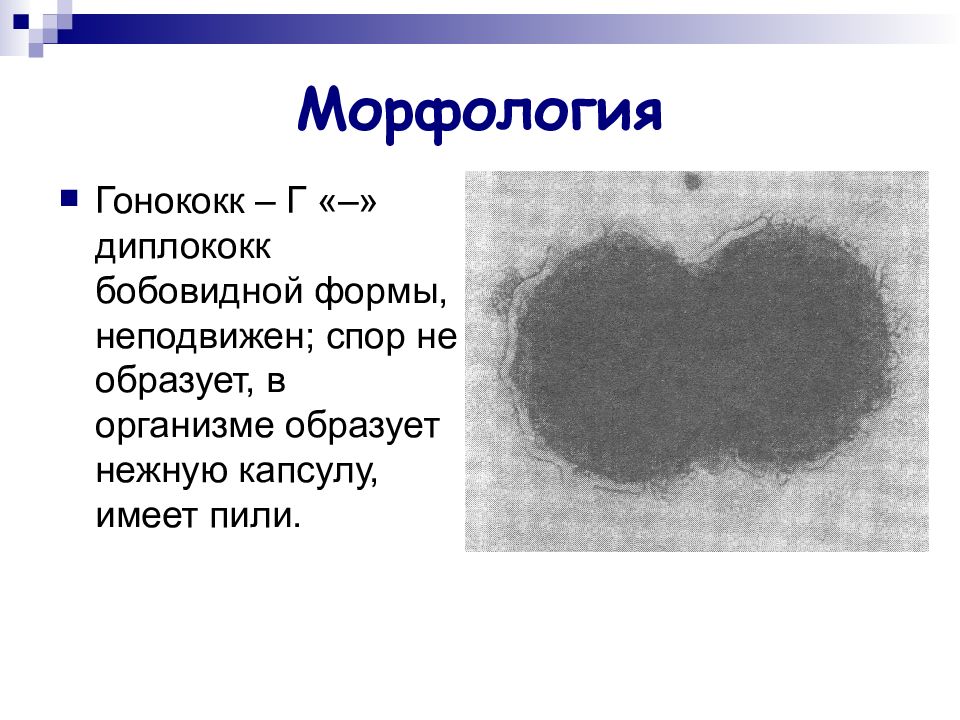

Слайд 73: Морфология

Гонококк – Г «–» диплококк бобовидной формы, неподвижен; спор не образует, в организме образует нежную капсулу, имеет пили.

Слайд 74: Культивирование

Гонококк – аэроб, требователен к питательным средам. Применяют сывороточный, асцитический, кровяной или шоколадный агары. На асцит-агаре образуют прозрачные колонии с ровными краями. Оптимальные условия для культивирования: 37 0 С, повышенная концентрация СО 2 (5-10%) в атмосфере.

Слайд 75: Ферментативные свойства

Ферментирует только глюкозу, образует каталазу и цитохромоксидазу.

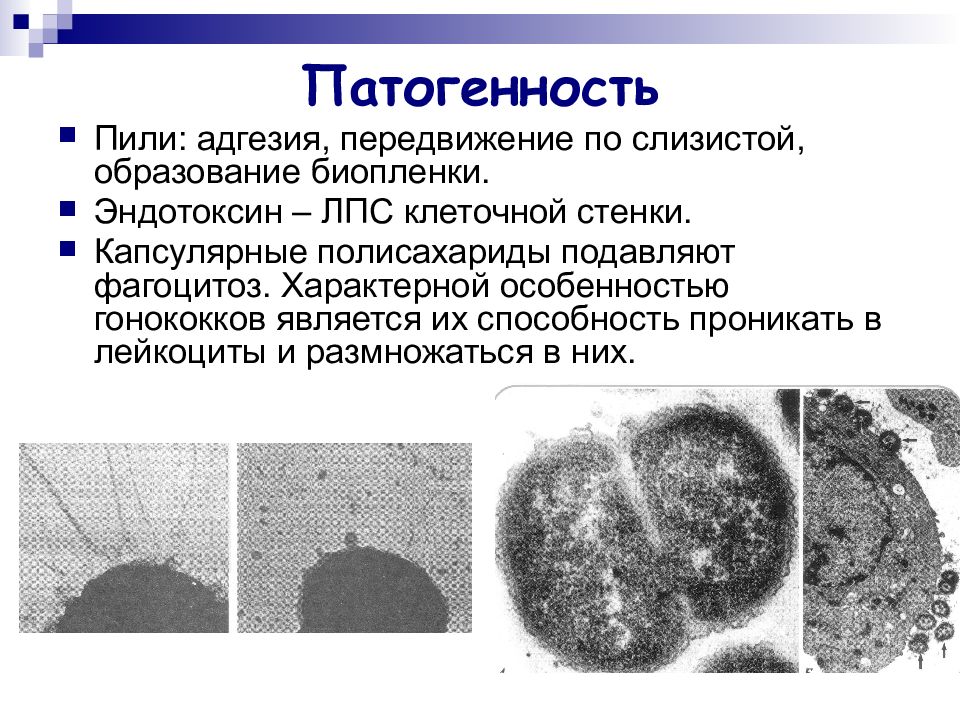

Слайд 76: Патогенность

Пили: адгезия, передвижение по слизистой, образование биопленки. Эндотоксин – ЛПС клеточной стенки. Капсулярные полисахариды подавляют фагоцитоз. Характерной особенностью гонококков является их способность проникать в лейкоциты и размножаться в них.

Слайд 77: Патогенез

Источник инфекции – больной человек. Механизм передачи – контактный, пути – половой (гонорея) и прямой контакт (бленорея). Редко – непрямой контакт (постельное белье, полотенце, мочалка). Входные ворота – слизистая половых органов, прямой кишки, зева, конъюнктива глаза. Чаще – локальная инфекция (уретрит, цервицит, поражение шейки матки, придатков у мужчин семенных пузырьков, престательной железы; при экстрагенитальной локализации – повреждение прямой кишки, миндалин, бленорея новорожденных), у лиц со сниженной резистентностью – генерализация процесса (артрит, эндокардит, менингит). Наиболее поражаемые органы – слизистая, подслизистая мочеполовых путей, конъюнктива, селезенка, костный мозг, печень, суставы (при генерализации). Бессимптомное течение (у женщин – в 60-80%). Пути выведения – гнойное отделяемое.

Слайд 78: Иммунитет

Иммунитет не формируется (высокая изменчивость, низкая иммуногенность ЛПС). Организм борется за счет опсонофагоцитарной реакции и бактерицидной системы сыворотки крови. В крови появляются АТ, но они не обладают протективными свойствами. IgA подавляют прикрепление пилей возбудителя к клеткам слизистой уретры, но не могут защитить слизистую от последующего заражения новыми генерациями гонококков с измененной антигенной структурой → реинфекция, рецидивы, хронизация.

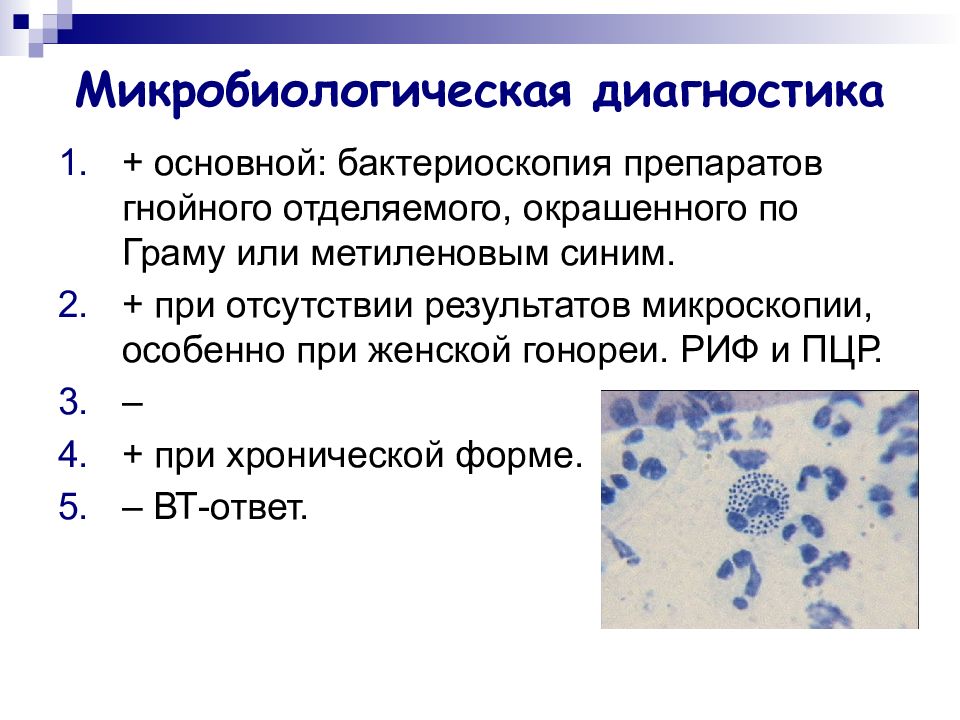

Слайд 79: Микробиологическая диагностика

+ основной: бактериоскопия препаратов гнойного отделяемого, окрашенного по Граму или метиленовым синим. + при отсутствии результатов микроскопии, особенно при женской гонореи. РИФ и ПЦР. – + при хронической форме. – ВТ-ответ.

Последний слайд презентации: ПАТОГЕННЫЕ КОККИ: Лечение и профилактика

Лечение – антибиотикотерапия (β-лактамы: цефтриаксон, ципрофлоксацин ). Специфическая профилактика не разработана. Экстренная профилактика: местное применение 0,05% раствора биглюконата хлоргексидина; мерой предупреждения инфицирования является использование презерватива. Для предупреждения бленореи всем новорожденным на конъюнктиву глаза закапывают раствор антибиотика. Вакцина гонококковая предназначен для диагностики (установлении излеченности) гонореи и в качестве вспомогательного метода лечения гонорейной инфекции наряду с другими средствами терапии (больным после безуспешной антибиотикотерапии, при вяло протекающих рецидивах, при хронических формах, мужчинам с осложненной и женщинам с восходящей гонореей, в гинекологической практике при лечении воспалительных процессов).