Первый слайд презентации: Возбудители клостридиозов (столбняк и газовая гангрена)

Слайд 2

Строгая анаэробная техника - комплекс технических приемов и бактериологических методов, направленных на защиту микроорганизмов от токсического действия молекулярного кислорода Анаэробы - микроорганизмы, которые обладают бескислородным типом дыхания и чувствительны к токсическому действию молекулярного кислорода, но чаще - его супероксидных соединений Анаэробный (бескислородный) тип дыхания - это эволюционно закрепленный процесс, при котором нитраты, сульфаты или двуокись углерода являются окислителями восстановленных переносчиков или восстановленных неорганических соединений

Вид C. botulinum C. perfringens, C. novyi, C.septicum, C.histolyticum и другие C. tetani C.difficile Болезнь Ботулизм Газовая гангрена, пище-вая токсикоинфекция, некротизирующий энтерит Столбняк Псевдомембранозный язвенный колит

Слайд 5

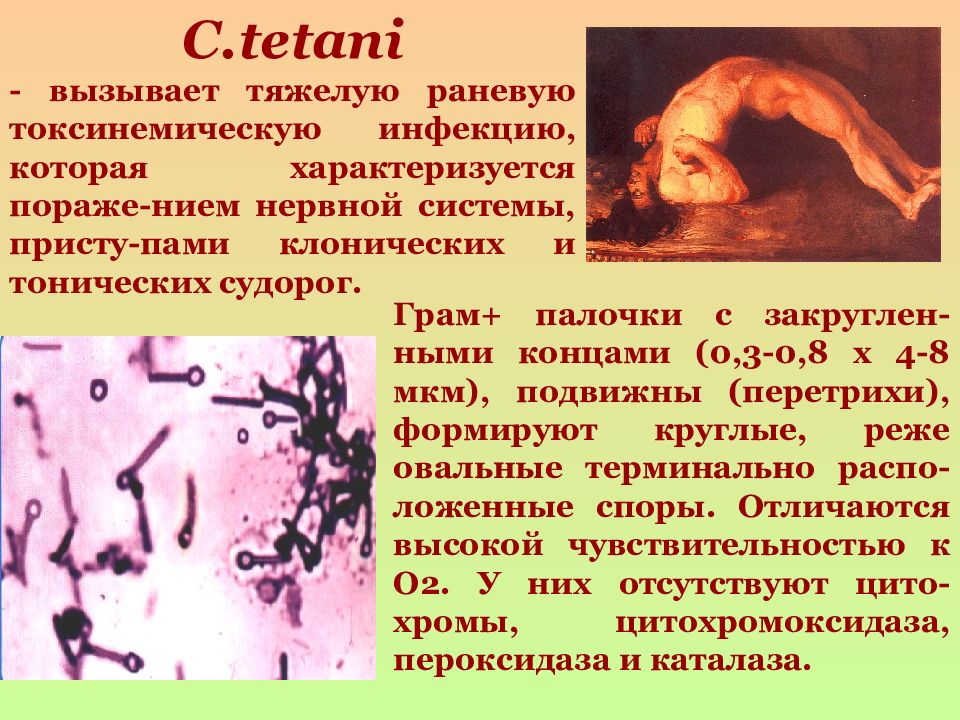

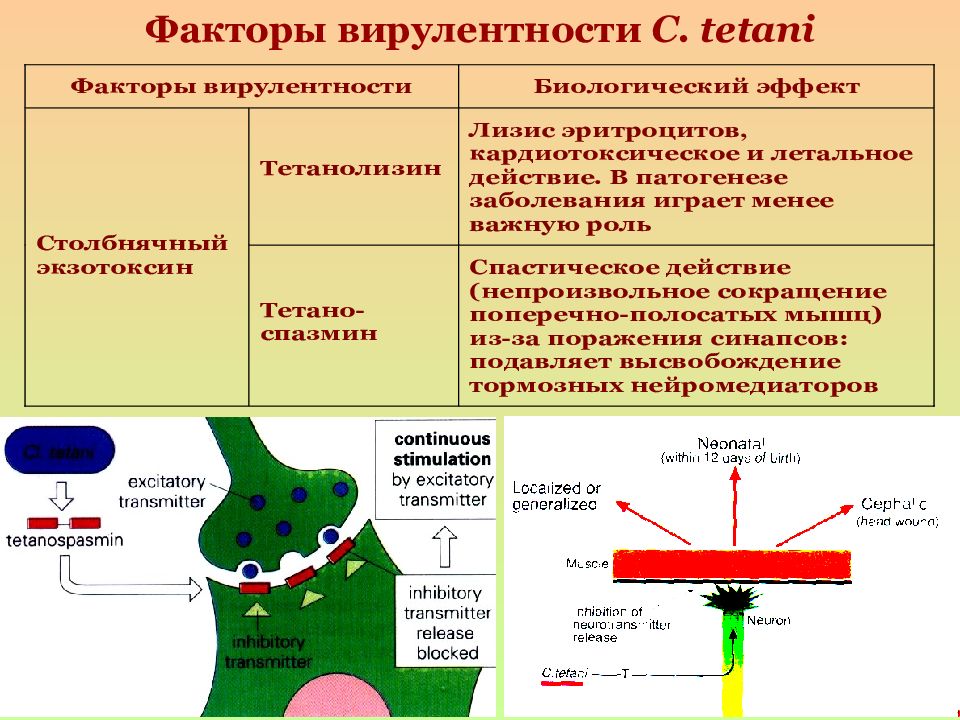

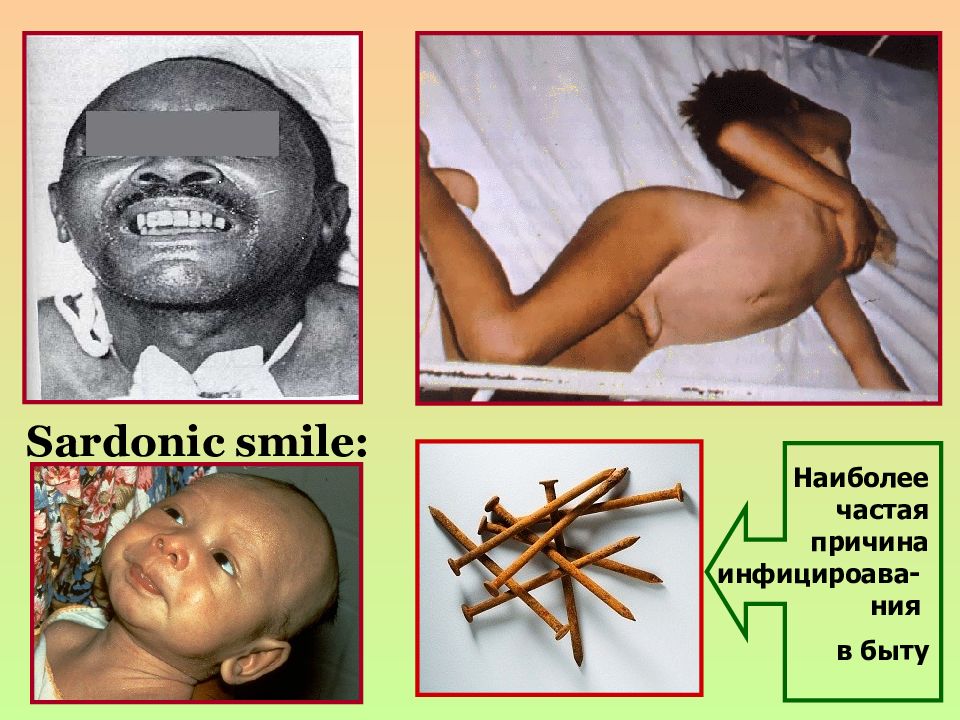

C.tetani - вызывает тяжелую раневую токсинемическую инфекцию, которая характеризуется пораже-нием нервной системы, присту-пами клонических и тонических судорог. Грам+ палочки с закруглен-ными концами (0,3-0,8 х 4-8 мкм), подвижны (перетрихи), формируют круглые, реже овальные терминально распо-ложенные споры. Отличаются высокой чувствительностью к О2. У них отсутствуют цито-хромы, цитохромоксидаза, пероксидаза и каталаза.

Слайд 8

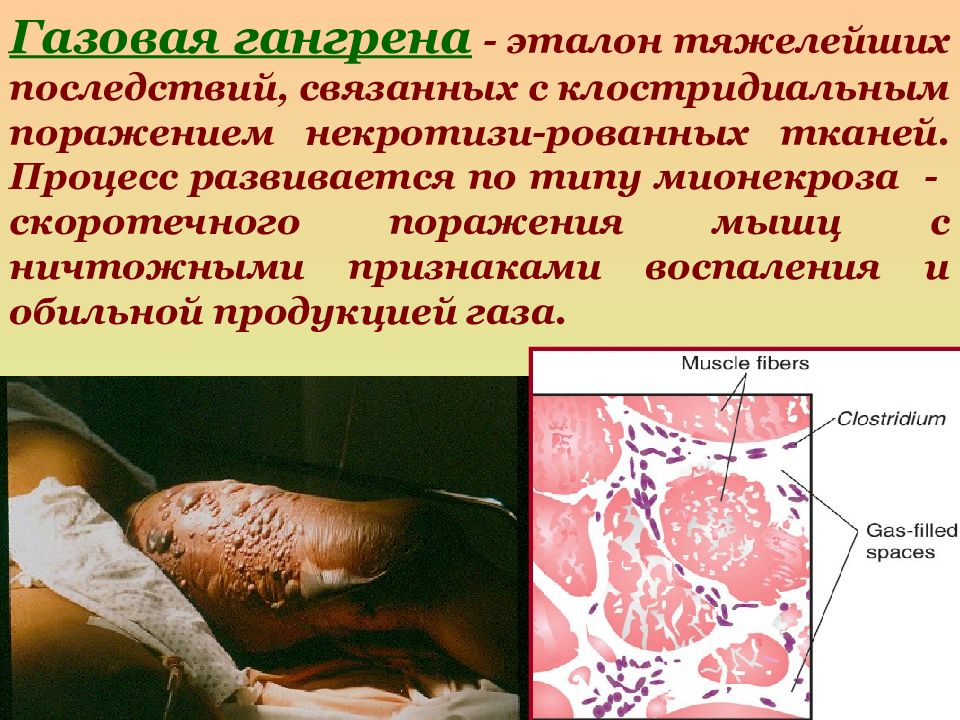

Газовая гангрена - эталон тяжелейших последствий, связанных с клостридиальным поражением некротизи-рованных тканей. Процесс развивается по типу мионекроза - скоротечного поражения мышц с ничтожными признаками воспаления и обильной продукцией газа.

Слайд 9

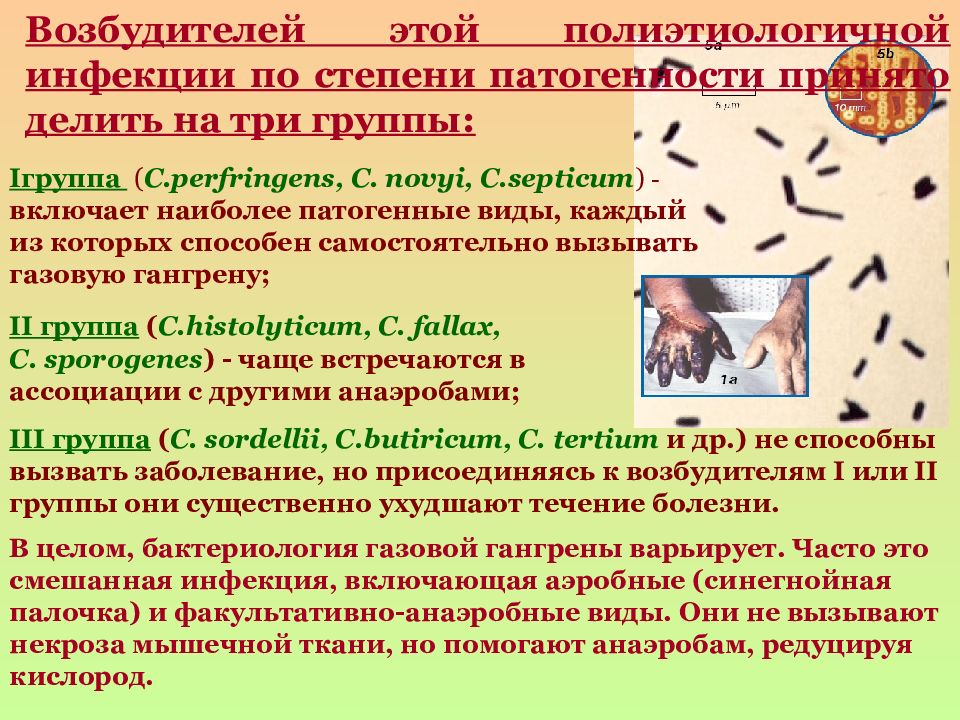

Возбудителей этой полиэтиологичной инфекции по степени патогенности принято делить на три группы: III группа ( C. sordellii, C.butiricum, C. tertium и др.) не способны вызвать заболевание, но присоединяясь к возбудителям I или II группы они существенно ухудшают течение болезни. В целом, бактериология газовой гангрены варьирует. Часто это смешанная инфекция, включающая аэробные (синегнойная палочка) и факультативно-анаэробные виды. Они не вызывают некроза мышечной ткани, но помогают анаэробам, редуцируя кислород. I группа ( C.perfringens, C. novyi, C.septicum ) - включает наиболее патогенные виды, каждый из которых способен самостоятельно вызывать газовую гангрену; II группа ( C.histolyticum, C. fallax, C. sporogenes ) - чаще встречаются в ассоциации с другими анаэробами;

Слайд 10

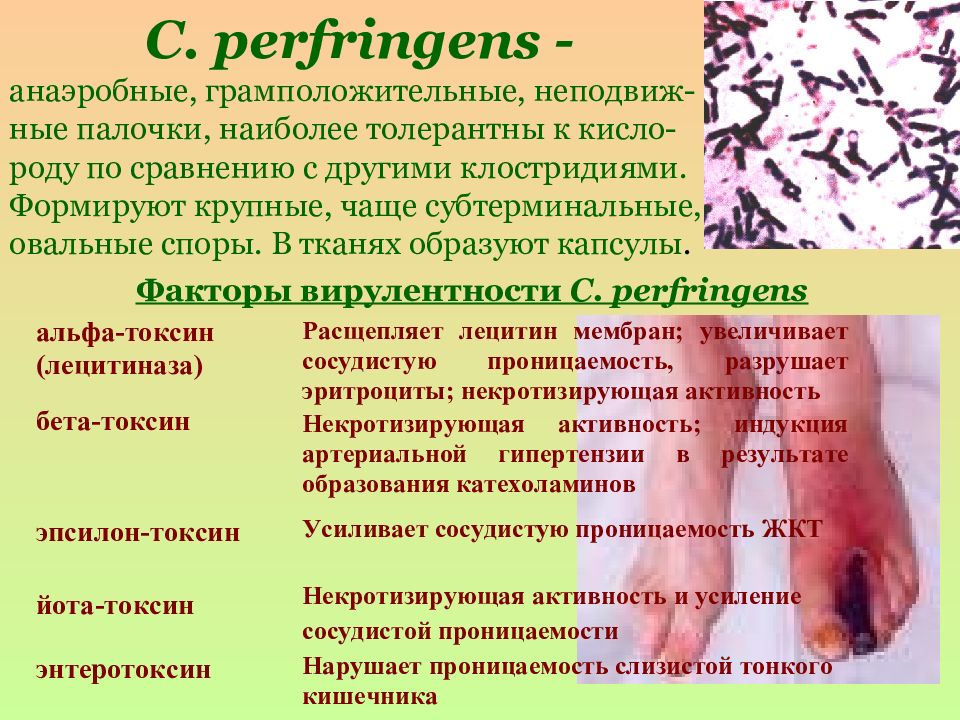

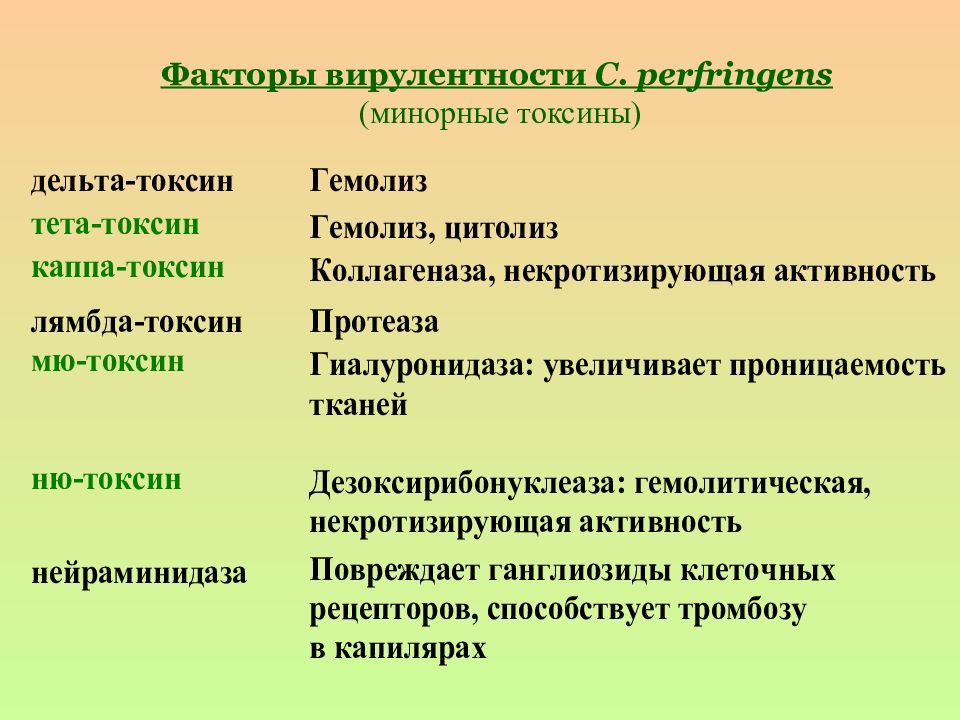

C. perfringens - анаэробные, грамположительные, неподвиж-ные палочки, наиболее толерантны к кисло-роду по сравнению с другими клостридиями. Формируют крупные, чаще субтерминальные, овальные споры. В тканях образуют капсулы. Факторы вирулентности C. perfringens

Слайд 11

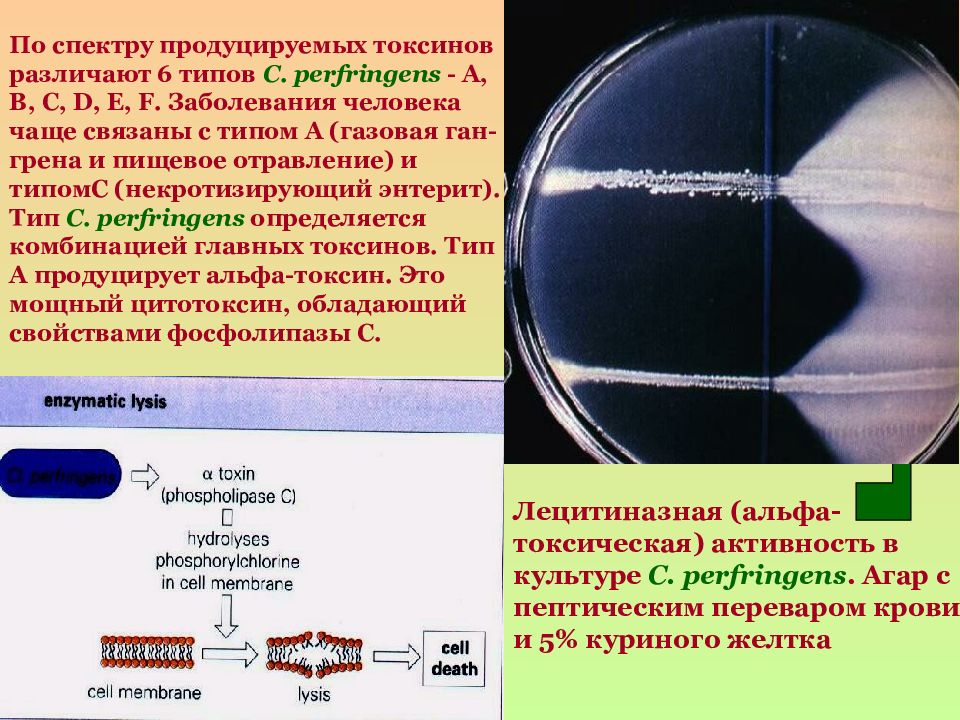

По спектру продуцируемых токсинов различают 6 типов C. perfringens - А, В, С, D, E, F. Заболевания человека чаще связаны с типом А (газовая ган-грена и пищевое отравление) и типомС (некротизирующий энтерит). Тип C. perfringens определяется комбинацией главных токсинов. Тип А продуцирует альфа-токсин. Это мощный цитотоксин, обладающий свойствами фосфолипазы С. Лецитиназная (альфа-токсическая) активность в культуре C. perfringens. Агар с пептическим переваром крови и 5% куриного желтка

Слайд 13

Кроме того, клостридии причастны к патологии пищеварительного тракта, включая относительно доброкачест-венные энтероколиты, тяжелые деструктивные процессы и пищевые отравления. Большинство случаев связано с энтеротоксиген-ными штаммами C. perfringens типа А и типа С, а также C. difficile

Слайд 14

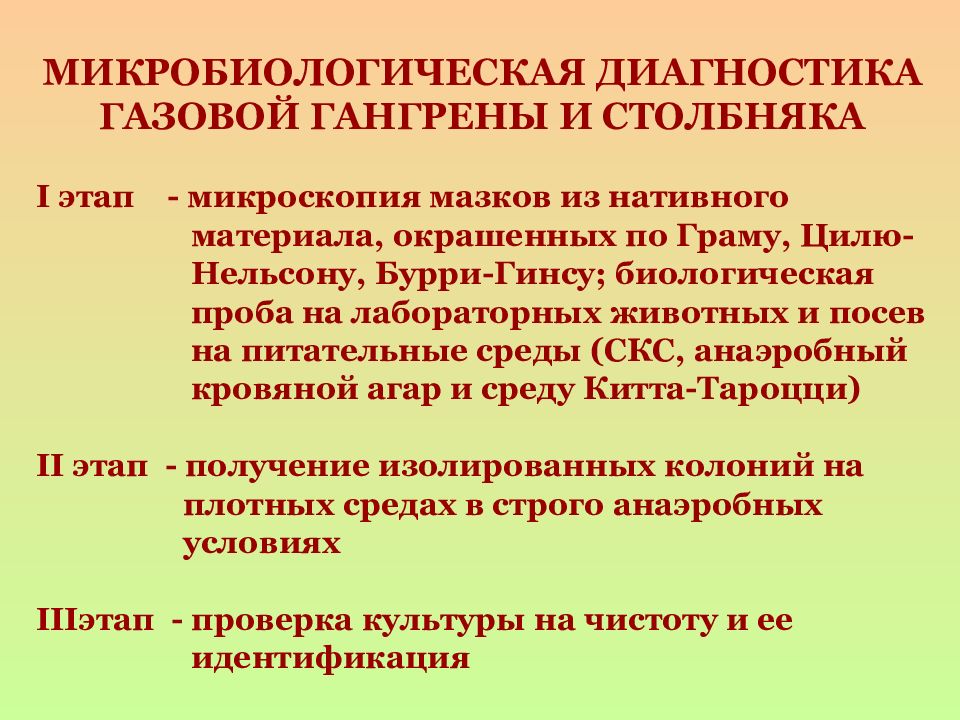

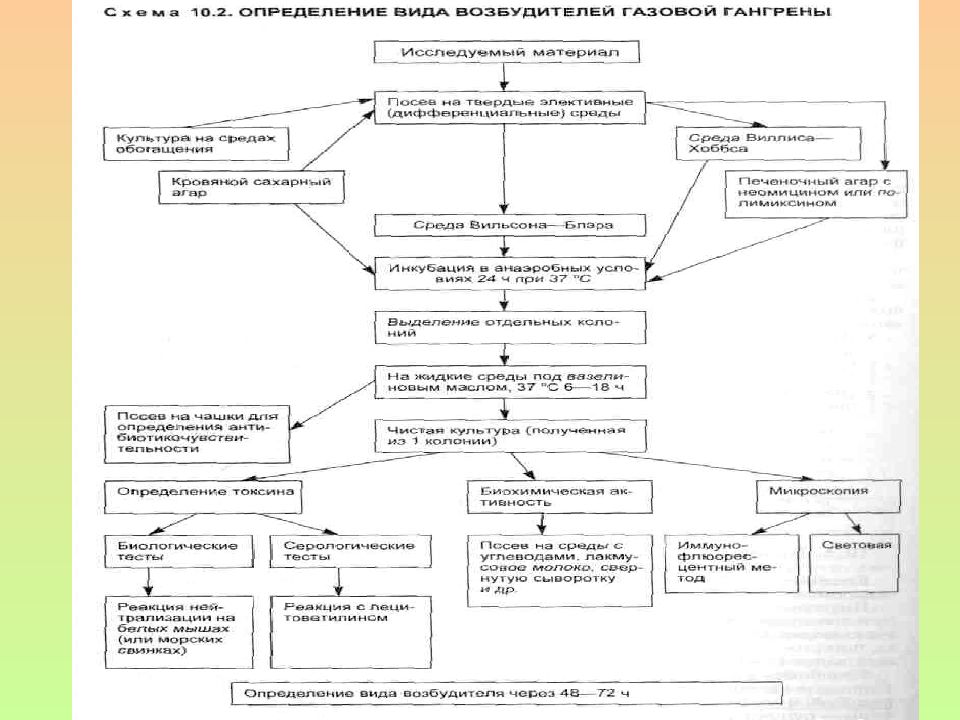

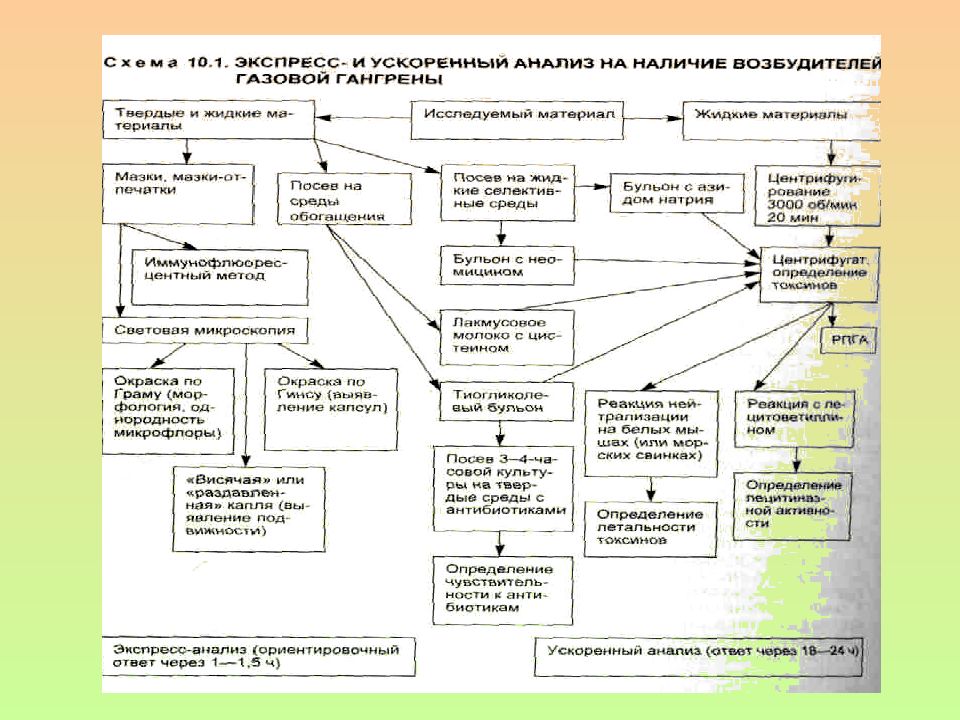

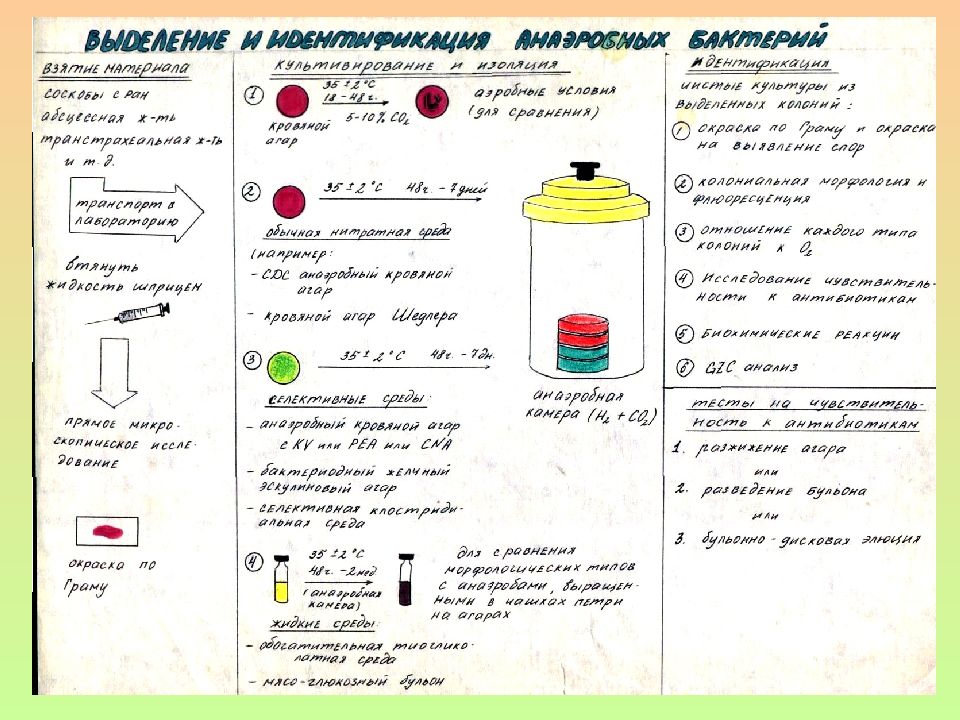

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ И СТОЛБНЯКА I этап - микроскопия мазков из нативного материала, окрашенных по Граму, Цилю- Нельсону, Бурри-Гинсу; биологическая проба на лабораторных животных и посев на питательные среды (СКС, анаэробный кровяной агар и среду Китта-Тароцци) II этап - получение изолированных колоний на плотных средах в строго анаэробных условиях IIIэтап - проверка культуры на чистоту и ее идентификация

Слайд 18

Специфическая профилактика и лечение газавой гангрены и столбняка Анатоксины - моно-; в составе АКДС, АДС, а также секста- и октаанатоксины Антитоксины - гетере- и гомологичные сывороточные препараты Бактериофаги Антибиотики: пенициллины,цефалоспо- рины, метронидазол, тетрациклины и др.

Слайд 19

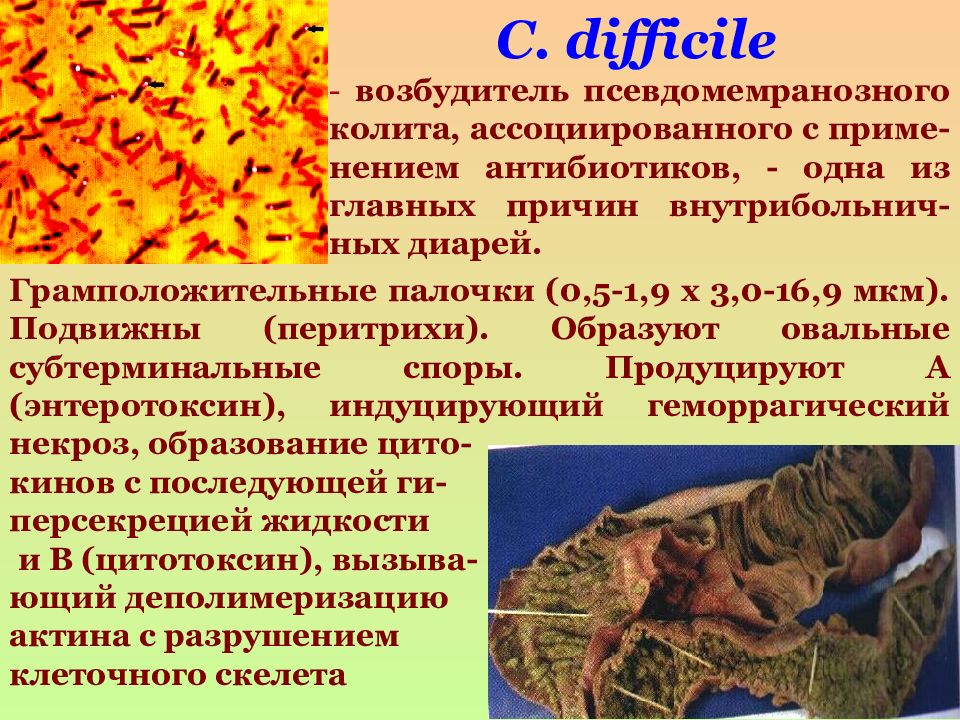

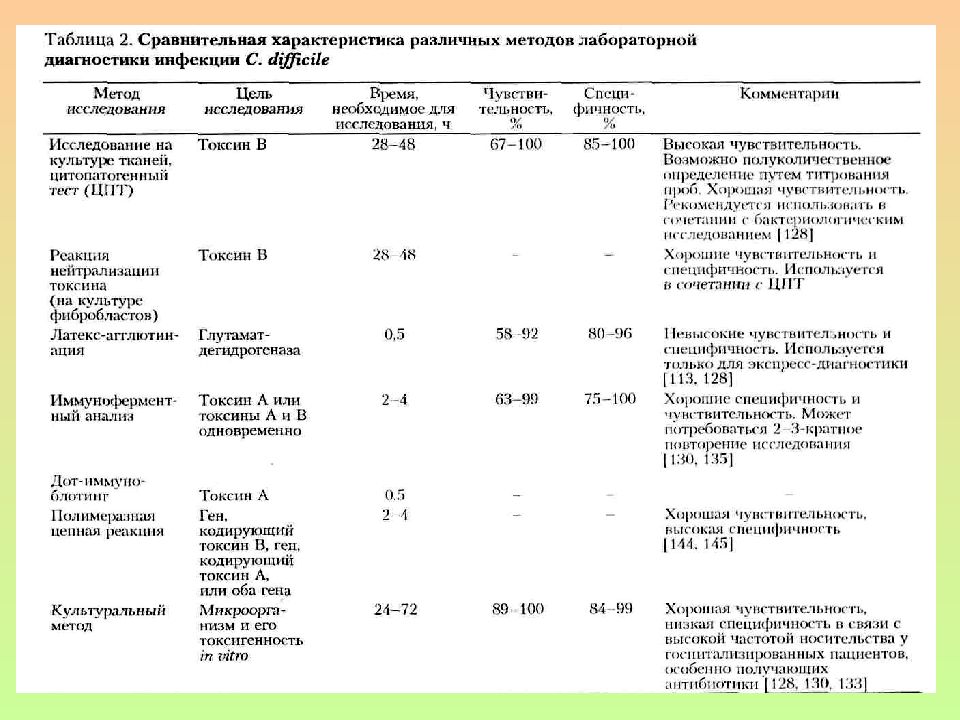

C. difficile - возбудитель псевдомемранозного колита, ассоциированного с приме-нением антибиотиков, - одна из главных причин внутрибольнич-ных диарей. Грамположительные палочки (0,5-1,9 х 3,0-16,9 мкм). Подвижны (перитрихи). Образуют овальные субтерминальные споры. Продуцируют А (энтеротоксин), индуцирующий геморрагический некроз, образование цито- кинов с последующей ги- персекрецией жидкости и В (цитотоксин), вызыва- ющий деполимеризацию актина с разрушением клеточного скелета

Слайд 26

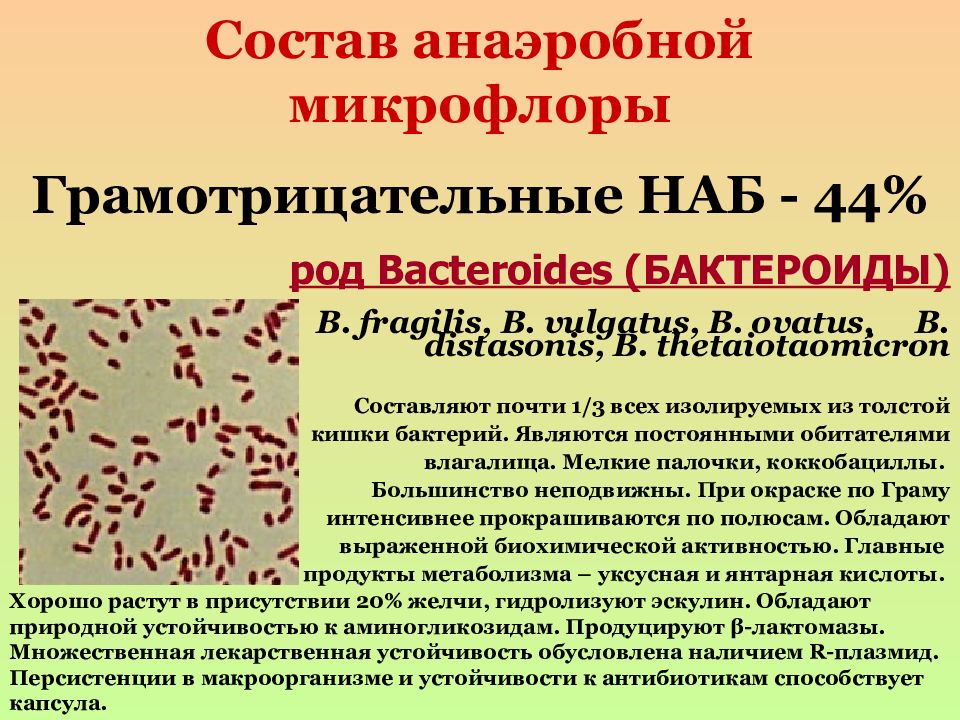

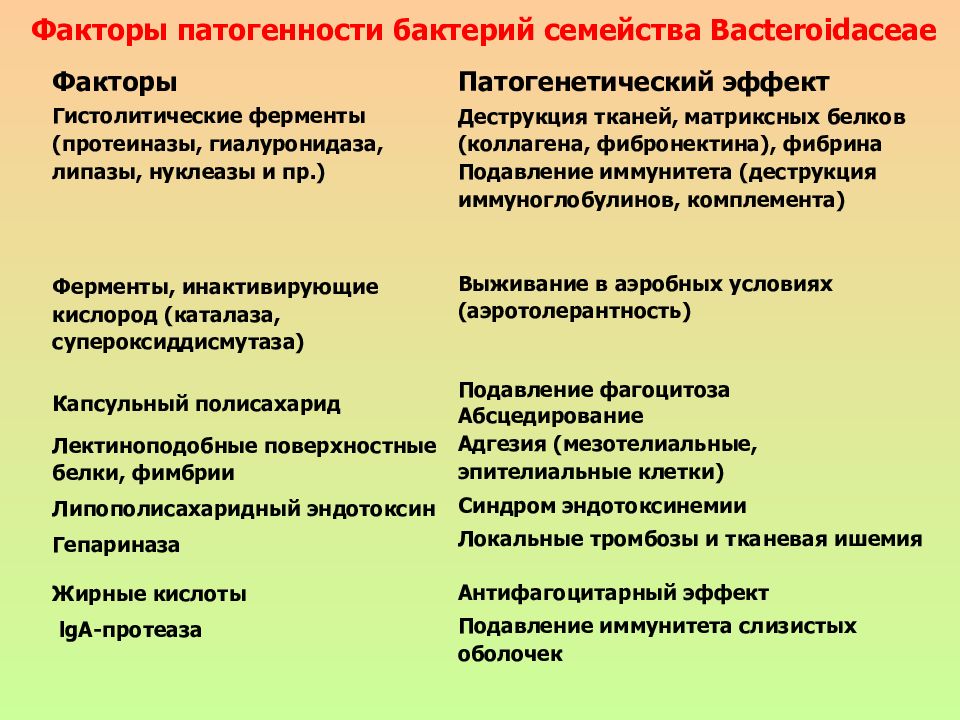

род Bacteroides ( БАКТЕРОИДЫ ) B. fragilis, B. vulgatus, B. ovatus, B. distasonis, B. thetaiotaomicron Составляют почти 1/3 всех изолируемых из толстой кишки бактерий. Являются постоянными обитателями влагалища. Мелкие палочки, коккобациллы. Большинство неподвижны. При окраске по Граму интенсивнее прокрашиваются по полюсам. Обладают выраженной биохимической активностью. Главные продукты метаболизма – уксусная и янтарная кислоты. Состав анаэробной микрофлоры Грамотрицательные НАБ - 44% Хорошо растут в присутствии 20% желчи, гидролизуют эскулин. Обладают природной устойчивостью к аминогликозидам. Продуцируют β -лактомазы. Множественная лекарственная устойчивость обусловлена наличием R -плазмид. Персистенции в макроорганизме и устойчивости к антибиотикам способствует капсула.

Слайд 27

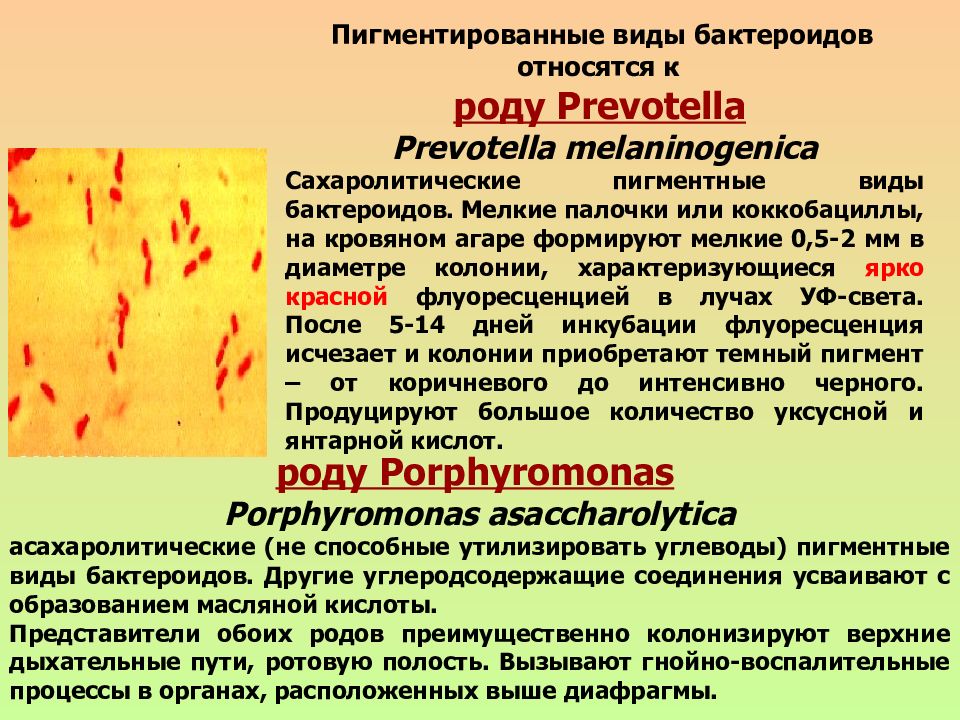

Пигментированные виды бактероидов относятся к роду Prevotella Prevotella melaninogenica Сахаролитические пигментные виды бактероидов. Мелкие палочки или коккобациллы, на кровяном агаре формируют мелкие 0,5-2 мм в диаметре колонии, характеризующиеся ярко красной флуоресценцией в лучах УФ-света. После 5-14 дней инкубации флуоресценция исчезает и колонии приобретают темный пигмент – от коричневого до интенсивно черного. Продуцируют большое количество уксусной и янтарной кислот. роду Porphyromonas Porphyromonas asaccharolytica асахаролитические (не способные утилизировать углеводы) пигментные виды бактероидов. Другие углеродсодержащие соединения усваивают с образованием масляной кислоты. Представители обоих родов преимущественно колонизируют верхние дыхательные пути, ротовую полость. Вызывают гнойно-воспалительные процессы в органах, расположенных выше диафрагмы.

Слайд 28

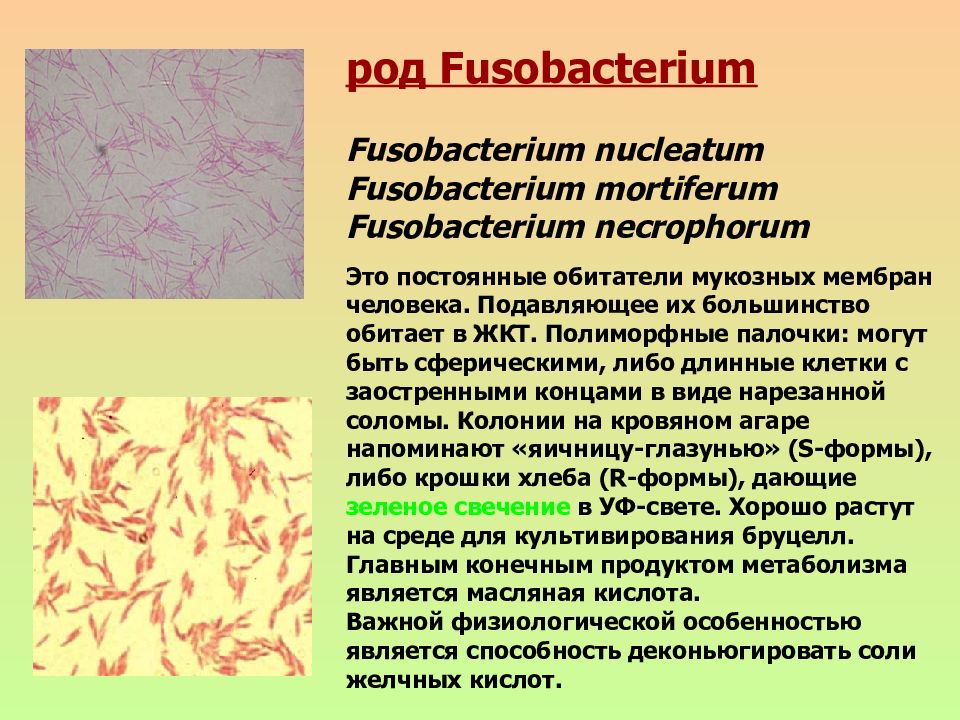

род Fusobacterium Fusobacterium nucleatum Fusobacterium mortiferum Fusobacterium necrophorum Это постоянные обитатели мукозных мембран человека. Подавляющее их большинство обитает в ЖКТ. Полиморфные палочки: могут быть сферическими, либо длинные клетки с заостренными концами в виде нарезанной соломы. Колонии на кровяном агаре напоминают «яичницу-глазунью» ( S -формы), либо крошки хлеба ( R -формы), дающие зеленое свечение в УФ-свете. Хорошо растут на среде для культивирования бруцелл. Главным конечным продуктом метаболизма является масляная кислота. Важной физиологической особенностью является способность деконьюгировать соли желчных кислот.

Слайд 29

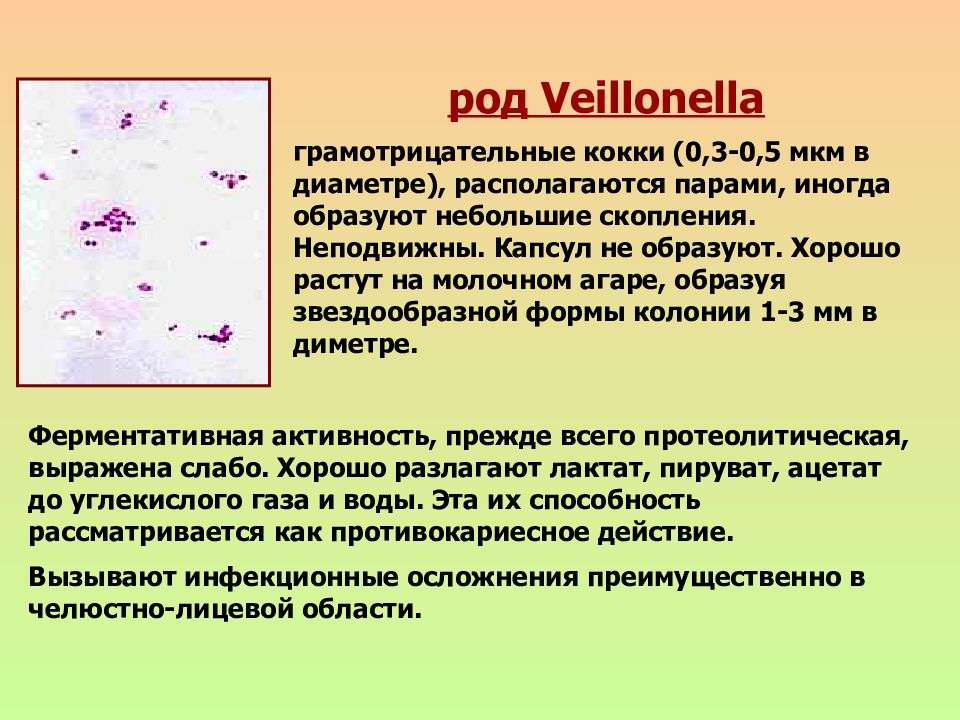

род Veillonella грамотрицательные кокки (0,3-0,5 мкм в диаметре), располагаются парами, иногда образуют небольшие скопления. Неподвижны. Капсул не образуют. Хорошо растут на молочном агаре, образуя звездообразной формы колонии 1-3 мм в диметре. Ферментативная активность, прежде всего протеолитическая, выражена слабо. Хорошо разлагают лактат, пируват, ацетат до углекислого газа и воды. Эта их способность рассматривается как противокариесное действие. Вызывают инфекционные осложнения преимущественно в челюстно-лицевой области.

Слайд 30

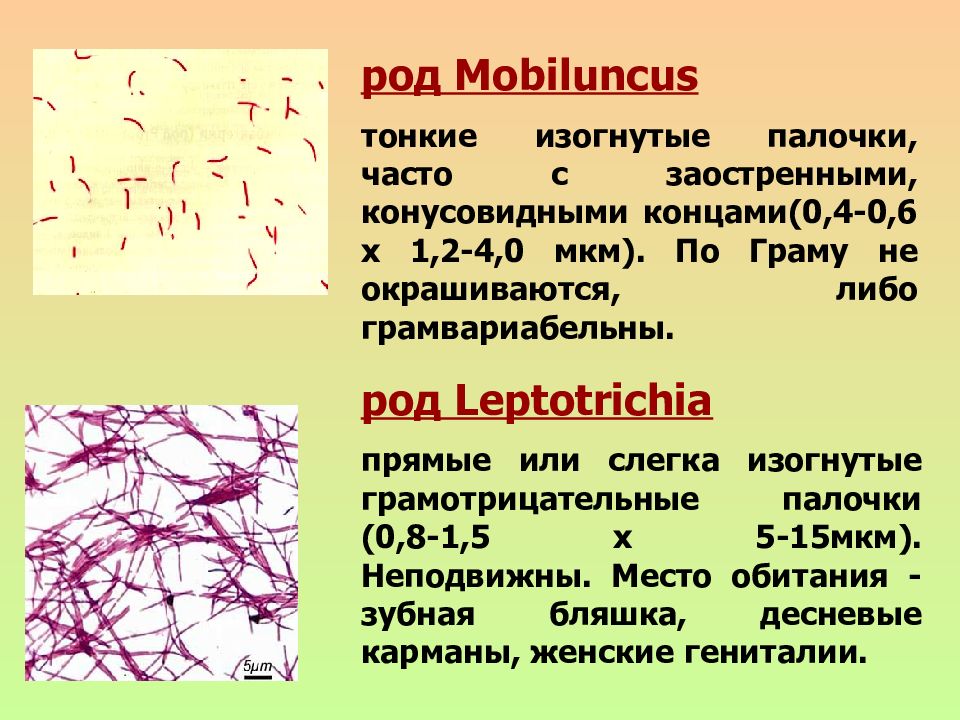

род Mobiluncus тонкие изогнутые палочки, часто с заостренными, конусовидными концами(0,4-0,6 х 1,2-4,0 мкм). По Граму не окрашиваются, либо грамвариабельны. род Leptotrichia прямые или слегка изогнутые грамотрицательные палочки (0,8-1,5 х 5-15мкм). Неподвижны. Место обитания - зубная бляшка, десневые карманы, женские гениталии.

Слайд 31

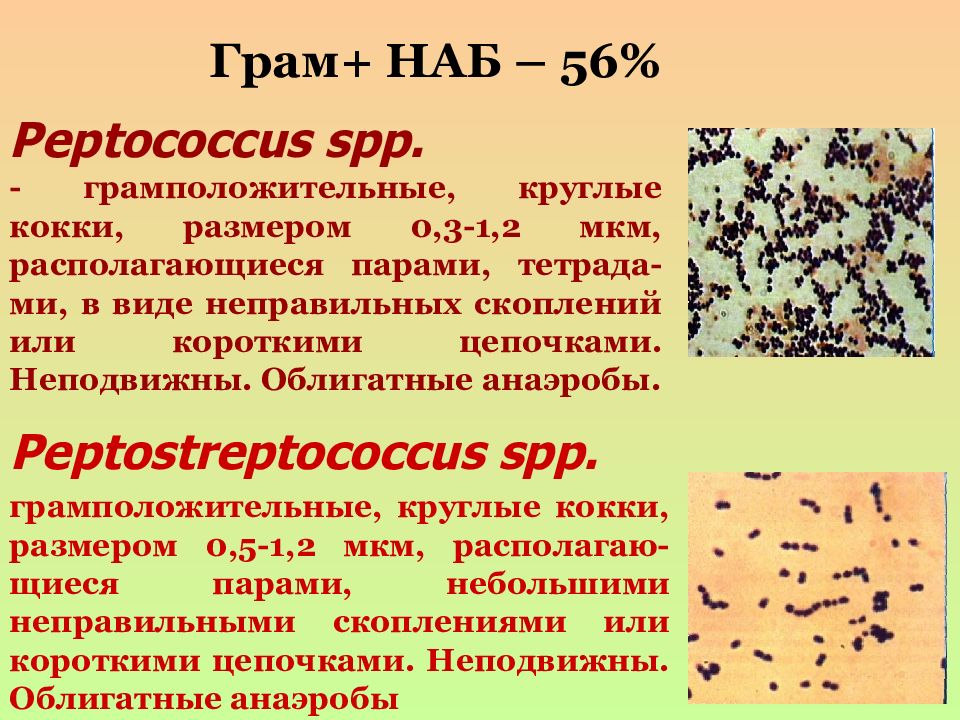

Peptococcus spp. - грамположительные, круглые кокки, размером 0,3-1,2 мкм, располагающиеся парами, тетрада-ми, в виде неправильных скоплений или короткими цепочками. Неподвижны. Облигатные анаэробы. Peptostreptococcus spp. грамположительные, круглые кокки, размером 0,5-1,2 мкм, располагаю-щиеся парами, небольшими неправильными скоплениями или короткими цепочками. Неподвижны. Облигатные анаэробы Грам+ НАБ – 56%

Слайд 32

Propionibacterium acnes – 12,0 Actinomyces spp. – 0,4 Недифференцирируемые Гр+ палочки - 12,5

Слайд 33

Частота обнаружения анаэробов у больных с ГВЗ % бк+ анаэробы Хирурги клиник 96 80,5 Хирурги больниц 1985-1990 80 43,6 1991-2003 88 44,7

Слайд 34

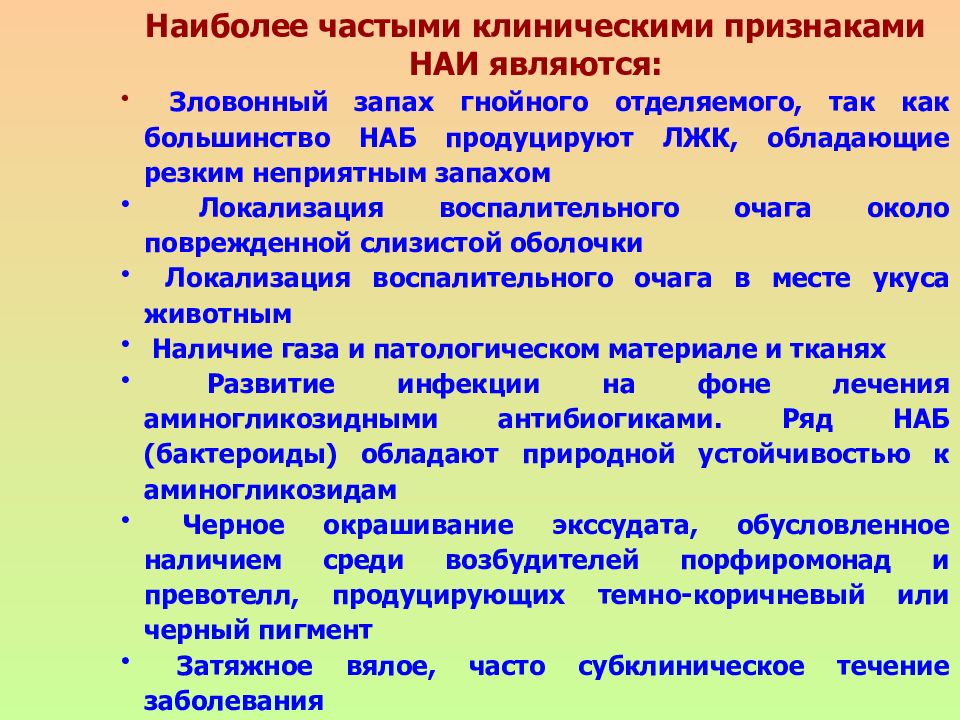

Наиболее частыми клиническими признаками НАИ являются: Зловонный запах гнойного отделяемого, так как большинство НАБ продуцируют ЛЖК, обладающие резким неприятным запахом Локализация воспалительного очага около поврежденной слизистой оболочки Локализация воспалительного очага в месте укуса животным Наличие газа и патологическом материале и тканях Развитие инфекции на фоне лечения аминогликозидными антибиогиками. Ряд НАБ (бактероиды) обладают природной устойчивостью к аминогликозидам Черное окрашивание экссудата, обусловленное наличием среди возбудителей порфиромонад и превотелл, продуцирующих темно-коричневый или черный пигмент Затяжное вялое, часто субклиническое течение заболевания Обширные некротические изменения тканей, несоответствие между выраженностью клинических симптомов и объемом деструктивных изменений, малокровоточащие на разрезе ткани

Слайд 36

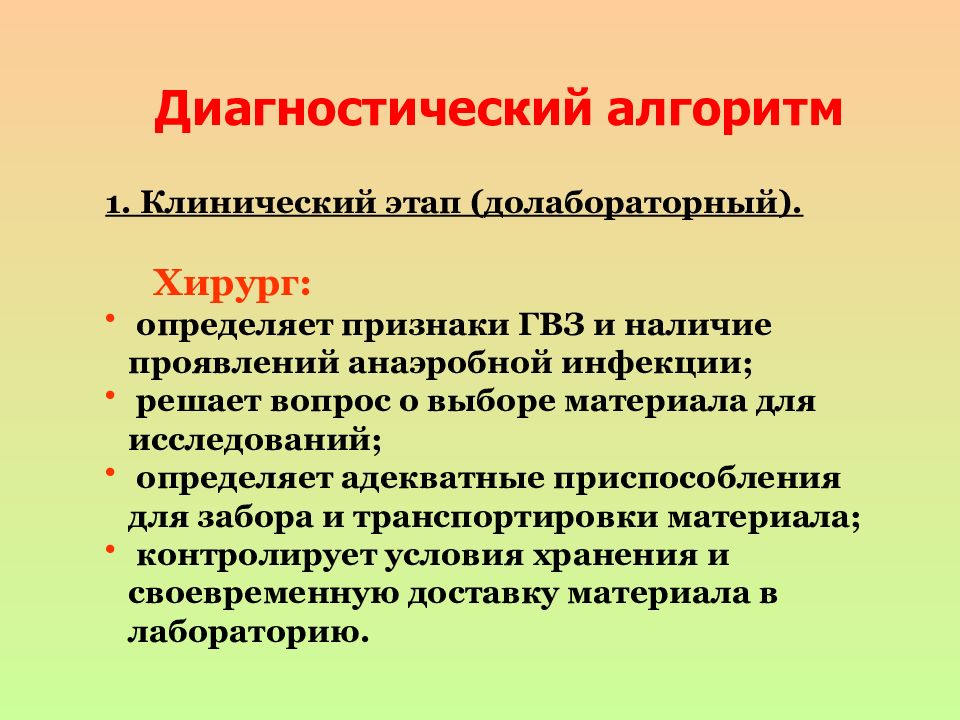

1. Клинический этап (долабораторный). Хирург: определяет признаки ГВЗ и наличие проявлений анаэробной инфекции; решает вопрос о выборе материала для исследований; определяет адекватные приспособления для забора и транспортировки материала; контролирует условия хранения и своевременную доставку материала в лабораторию. Диагностический алгоритм

Слайд 37

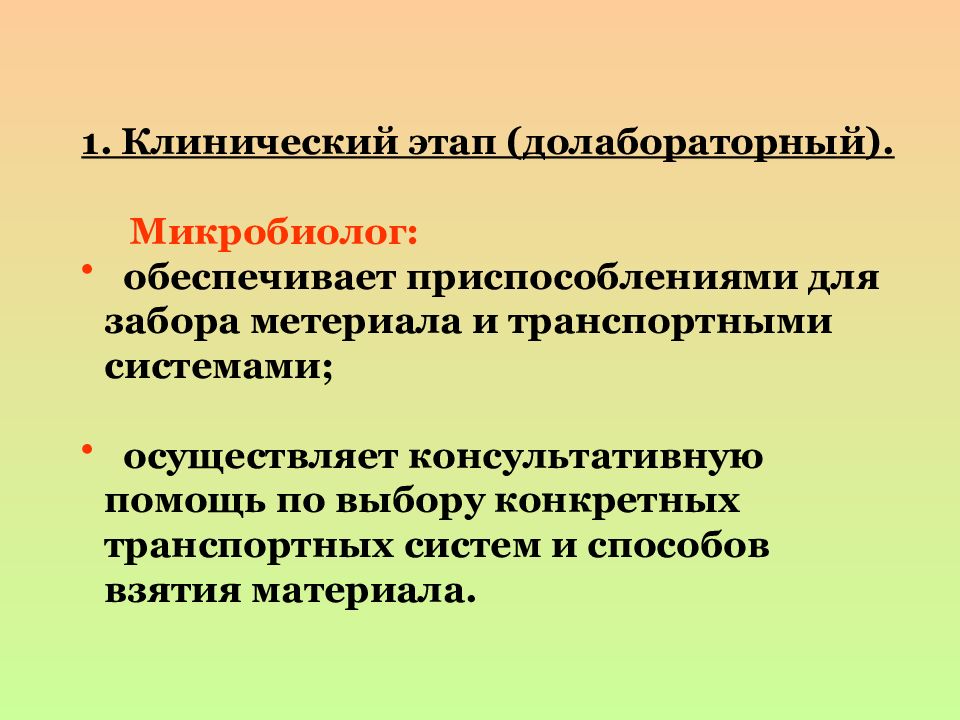

1. Клинический этап (долабораторный). Микробиолог: обеспечивает приспособлениями для забора метериала и транспортными системами; осуществляет консультативную помощь по выбору конкретных транспортных систем и способов взятия материала.

Слайд 38

2. Лабораторный этап. Хирург: обеспечивает получение предварительной информации; Микробиолог: обеспечивает экспресс-информацией ( по результатам микроскопии: световой и люминесцентной ); осуществляет культуральные исследования и идентификацию ( биохимическую и хроматографическую ); проводит определение чувствительности к антибиотикам.

Слайд 40

Взятые для исследования образцы должны быть защищены от токсического действия молекулярного кислорода, поэтому при доставке их в лабораторию необходимо соблюдать следующие приемы. При большом количестве гнойного отделяемого (5-7 мл) его можно транспортировать в закрытой резиновой пробкой стерильной пробирке или непосредственно в шприце. При небольшом количестве исследуемого материала его забирают с помощью шприца или стерильного ватного тампона н немедленно помещают в глубину транспортной питательной среды. В некоторых лабораториях для доставки образцов используют пробирки и флаконы, заполненные инертным газом или бескислородной газовой смесью. Кровь для бактериологического исследования в объеме 5-10 мл забирают из локтевой вены стерильным шприцем и засевают в находящуюся во флаконе среду непосредственно "у постели больного" таким образом, чтобы соотношение крови и питательной среды было не менее 1:10-1:20. Сроки оптимальной доставки взятого для исследования материала не должны превышать одного часа. Лабораторная диагностика НАИ

Слайд 41

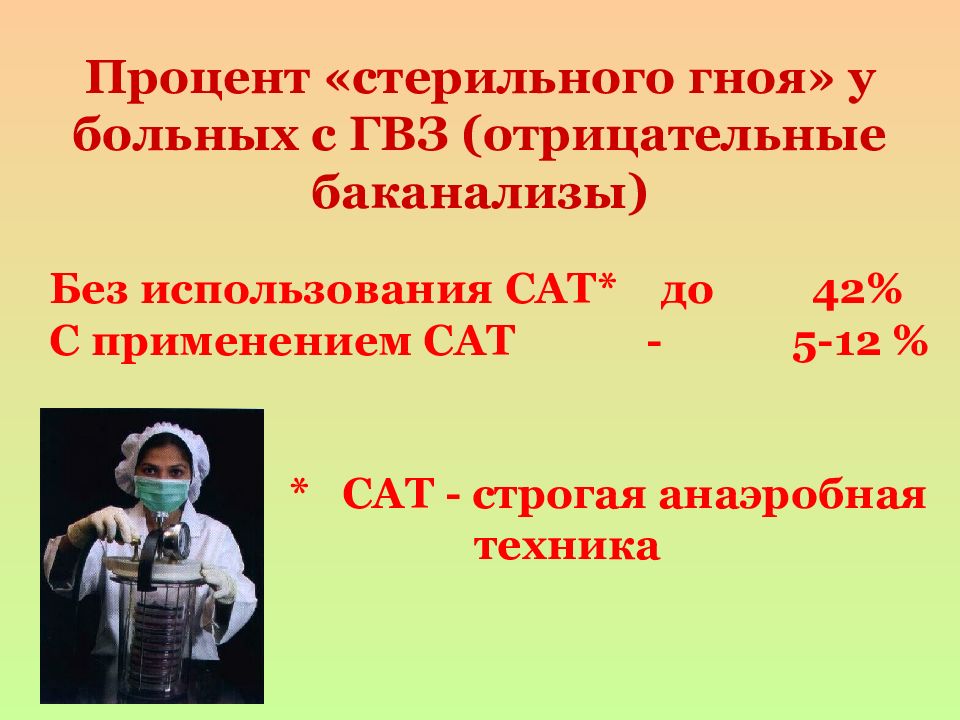

Процент «стерильного гноя» у больных с ГВЗ (отрицательные баканализы) Без использования САТ* до 42% С применением САТ - 5-12 % * САТ - строгая анаэробная техника

Слайд 44: Дифференциальные признаки наиболее важных возбудителей неклостридиальных инфекций

Слайд 46

Газожидкостная хроматография Люминесцентный метод Иммунологические методы Гистобактериоскопия (по Грам- Вейгерту и Браун-Хопсу) Дополнительные методы этиологической диагностики НАИ (наукоемкие)

Слайд 47

Методическая литература по организации и проведению микробиологических исследований НАИ Кочеровец В.И., Петраков А.А., Пономарева Т.Р., Михайлова В.С. Методические рекомендации по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных неспорообразующими анаэробными бактериями. - Москва, 1986 г. Кочеровец В.И., Михайлова В.С., Миронов А.Ю., Петраков А.А., Пономарева Т.Р. Методы микробиологического анализа неспорообразующих бактерий. Руководство для врачей. - МЗРФ. Москва, 1996 г. Кочеровец В.И., Каргальцева Н.М., Гуревич В.С., Бондаренко Б.Б., Алмазов В.А. Принципы бактериологического исследования крови больных инфекционным эндокардитом. Методические рекомендации МЗ РСФСР. - Ленинград, 1990 г.

Последний слайд презентации: Возбудители клостридиозов (столбняк и газовая гангрена)

Кочеровец В.И., Гефен Г.Е., Сапронова Е.В. Принципы микробиологической диагностики гнойно-воспалительных заболеваний у больных хирургического профиля с учетом анаэробной инфекции. Учебное пособие для врачей. - Санкт-Петербург, 2003 г. Сапронова Е.В. Организационные особенности работы практической бактериологической лаборатории по диагностике неклостридиальной анаэробной инфекции Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Санкт-Петербург, 2003 Сухина М.А. Характеристика анаэробных бактерий при гнойно-воспалительных и желудочно-кишечных заболеваниях Диссертация на соискание ученой степени к.б.н. Ставрополь, 2005