Первый слайд презентации: ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Слайд 2: классификация энтеробактерий:

Отдел: Gracilicutes. Семейство: Enterobacteriaceae. Роды : а) патогенные : Shigella, Salmonella, Escherichia (патогенные, или диареегенные, варианты); б) условно-патогенные : Escherichia (условно-патогенные варианты), Klebsiella, Proteus, Yersinia.

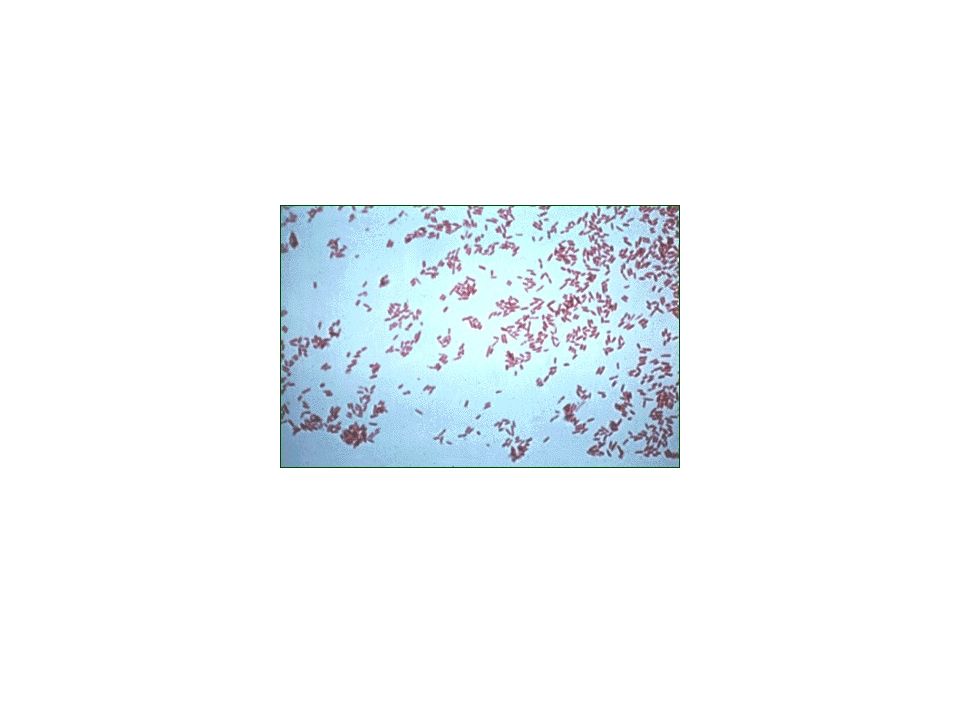

Грамотрицательные палочки, эндоспору и макрокапсулу не образуют, преимущественно подвижные (перитрихи), беспорядочно располагающиеся в мазке _____________ Исключение: Макрокапсула постоянно (даже на простых средах) образуется клебсиеллами. Клебсиеллы и шигеллы – атрихи. Иерсинии подвижны при комнатной температуре, но не при 37 0 С. Клебсиеллы – диплобактерии.

Слайд 5: Общая характеристика энтеробактерий: культуральные свойства

Растут на простых питательных средах при 37 0 С, образуя через сутки S -формы колоний ______________________ Иерсинии растут даже при 4 0 С. Среда Эндо может служить селективной при выделении эшерихий.

Слайд 6: Общая характеристика энтеробактерий: биохимические свойства

глюкоза + каталаза + оксидаза – ____________________ остальные биохимические признаки родо-, видо- и вариантоспецифичны.

Слайд 7: Общая характеристика энтеробактерий: серологические свойства

О-антиген – все виды Н-антиген – большинство видов К-антиген – некоторые виды Vi- антиген – Salmonella typhi __________________________ по О-, Н- и К-антигенам – десятки и даже сотни сероваров (у каждого из видов)

Слайд 8: Общая характеристика энтеробактерий: факторы патогенности

Эндотоксин Факторы инвазивности (жгутики, некоторые химические вещества), Факторы адгезии (пили, поверхностные белки клеточной стенки), Факторы агрессивности (обеспечивающие выживание бактерий в цитоплазме фагоцитов и в сыворотке крови), Белковые токсины (некоторые варианты эшерихий и шигелл).

Слайд 9: Эшерихии : типовой вид - E. coli

Серологические свойства: О-антиген : липополисахарид (антигенную специфичность обуславливает полисахаридный компонент), термостабильный, серологическая классификация по О-антигену – ведущая у эшерихий, различают 173 серовара; К-антиген : поверхностный, образуется кислыми полисахаридами и, редко, протеинами, подразделяется на три группы ( L, В и А), различают 80 сероваров. Н-антиген : жгутиковый, термолабильный, различают 56 сероваров. При идентификации кишечной палочки определяют все антигены, которыми обладает данный штамм, например E. coli O 55: K 5: H 21.

Слайд 10: Инфекции, вызываемые эшерихиями: эпидемиология

Источник инфекции человек (в том числе – аутоинфекция) животные (установить их в этом качестве затруднительно) Механизм передачи фекально-оральный (диареегенные) контактный (госпитальные)

Слайд 11: Культуральные признаки E.coli

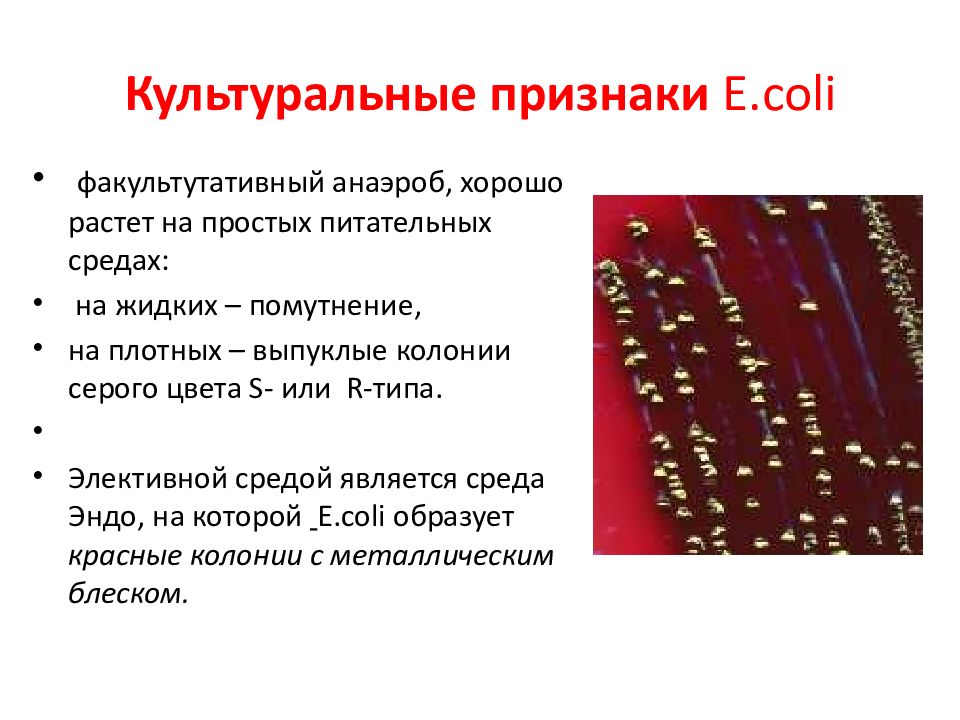

факультутативный анаэроб, хорошо растет на простых питательных средах: на жидких – помутнение, на плотных – выпуклые колонии серого цвета S - или R -типа. Элективной средой является среда Эндо, на которой E.coli образует красные колонии с металлическим блеском.

Слайд 12: Биохимические признаки E.coli

Наиболее важным признаком является способность ферментировать лактозу. Дифференциально-диагностические признаки E.coli : - ферментация глюкозы с образованием кислоты и газа, - продукция индола, - неспособность образовывать сероводород.

Слайд 13: Инфекции, вызываемые эшерихиями: клинические проявления

1. Гнойно-воспалительные заболевания (аутоинфекции): 1.1. Инфекции мочевыводящих путей ( источник – кишечник), 1.2. Бактериемия ( источник – мочевыводящие пути, кишечник, часто – неизвестен ), 1.3. Менингит у новорожденных и другие.

Слайд 14: Инфекции, вызываемые эшерихиями: клинические проявления

2. Кишечные инфекции (источник – экзогенный): энтеротоксигенные – гастроэнтериты, энтероинвазивные – дизентериеподобная инфекция, энтеропатогенные – тяжелые диареи у детей, э нтерогеморрагические - геморрагический колит.

Слайд 15: Инфекции, вызываемые эшерихиями: патогенез

1. Энтеротоксигенные (ЭТКП; О1, О15, О148) факторы патогенности : пили, факторы колонизации ( CF ), термолабильный ( LT = аналог холерного токсина), термостабильный ( ST ) токсины. Поражается тонкая кишка. Заболевания - диарея путешественников, холероподобная диарея у детей и взрослых.

Слайд 16: Инфекции, вызываемые эшерихиями: патогенез

2. Энтероинвазивные (ЭИКП; 0124, 0144 ) факторы патогенности : факторы инвазии = поверхностные белки, кодируемые большой плазмидой, = определяющие ивазию ЭИКП в клетки эпителия толстой кишки с последующим разрушением эпителия. Вызывают дизентериеподобное заболевание (стул с небольшой примесью крови).

Слайд 17: Инфекции, вызываемые эшерихиями: патогенез

3. Энтеропатогенные (ЭПКП; 026, 055, 0111), разрушающие микроворсинки и повреждающие апикальную часть эпителия тонкой кишки. Факторы патогенности : - б елок-адгезин наружной мембраны, кодируемый плазмидой, белок наружной мембраны интимин, кодируемый хромосомным геном. Вызывают диарею у детей 1 года жизни.

Слайд 18: Инфекции, вызываемые эшерихиями: патогенез

4. Энтерогеморрагические (ЭГКП; О157) Факторы патогенности : пили, шигаподобные токсины, разрушающие эндотелий мелких кровеносных сосудов; белок наружной мембраны интимин, кодируемый хромосомным геном. Поражается толстая кишка. Вызывают геморрагический колит(диарея с примесью крови); гемолитико-уремический синдром.

Основной метод - бактериологический. Материал: испражнения → засевают на среду Эндо ↓ Выбирают не менее 10 колоний красного цвета с металлическим блеском и ставят реакцию агглютинации на стекле с О-сыворотками. ↓ Определяют вид чистой культуры ↓ Определяют биохимические признаки: оксидазоотрицательные, ферментирующие глюкозу и лактозу до кислоты и газа, образующие индол, не образующие H 2 S.

Слайд 20: Лечение эшерихиозов

антибиотики тетрациклинового ряда, цефалоспорины последних поколений, фторхинолон, хлорамфеникол, для предупреждения развития грибков в ЖКТ параллельно назначают антимикотики, например, нистатин; при непереносимости антибиотиков или детям до года назначают коли-протейный бактериофаг. Для восстановления нормальной микрофлоры ЖКТ после применения антибиотиков или одновременно с ними рекомендуется назначать эубиотики : бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и др.

Слайд 21: Профилактика эшерихиозов

Специфической профилактики нет. В экстренных случаях всем контактировавшим с больным назначают: коли-протейный бактериофаг, эубиотики : бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и др.

Слайд 23: Международная классификация шигелл

Shigella dysenteriae (серогруппа А) Shigella flexneri (серогруппа В) Shigella boydii (серогруппа С) Shigella sonnei (серогруппа D )

Слайд 24: Культуральные признаки

Факультативные анаэробы. Растут на простых питательных средах: - на плотных образуют мелкие, гладкие, блестящие полупрозрачные колонии, на жидких – диффузный рост. Элективными средами являются селенитовый бульон и среда Плоскирева. S. s onnei на плотных средах образует колонии S- и R-типа (диссоциация).

Слайд 25: Биохимические признаки

Дифференциально-диагностическими признаками являются: - отсутствие газообразования при ферментации глюкозы, - отсутствие продукции сероводорода, - отсутствие ферментации лактозы в течение 48 часов.

Слайд 26: Серологические свойства шигелл

Термолабильные антигены: К-антиген (сходный с К-антигеном эшерихий ), отсутствует у S. flexneri и S. sonnei, фимбриальные антигены S. flexneri. Термостабильные антигены: типовые (обозначаются римскими цифрами), у S. sonnei отсутствуют, групповые (обозначаются арабскими цифрами, к которым добавляют прописные латинские буквы для обозначения подсероваров ).

Слайд 27: Факторы патогенности шигелл

Особые поверхностные белки, обуславливающие инвазивность шигелл (их образование кодируется плазмидами ). Цитотоксин (токсин Шига ), вызывающий гибель клеток и приток жидкости в очаг поражения (особенно у 1 серовара S. dysenteriae ). Эндотоксин, аналогичный таковому у других грамотрицательных бактерий.

Слайд 28: Бактериальная дизентерия: эпидемиология

Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель ) Входные ворота: слизистая оболочка толстой кишки Механизм (пути) передачи инфекции – фекально-оральный алиментарный водный контактный (контактно-бытовой)

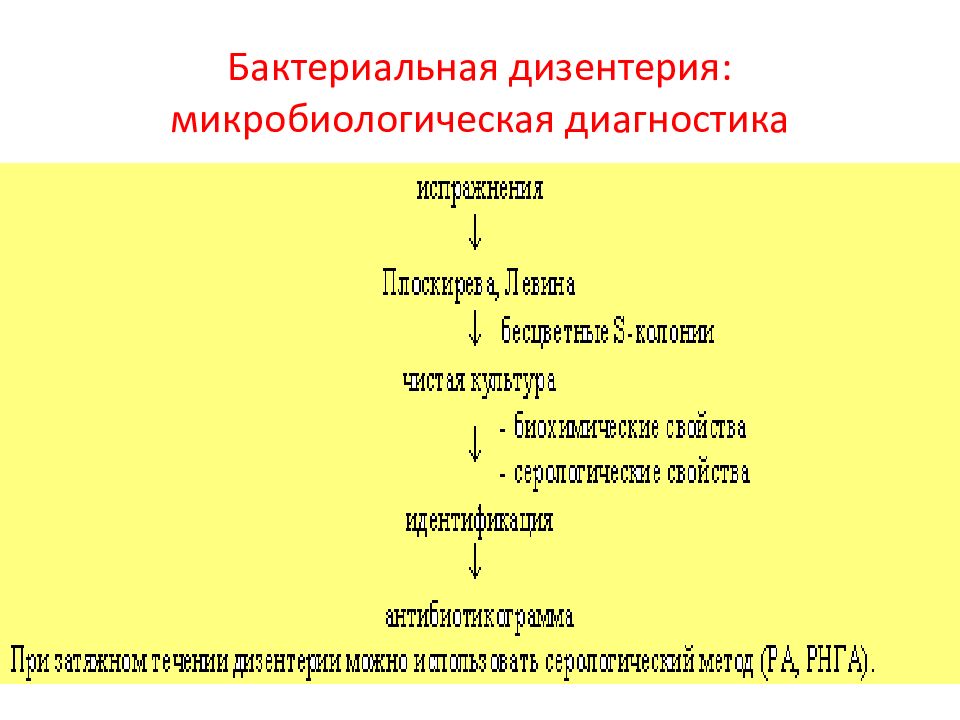

Слайд 29: Бактериальная дизентерия: патогенез

проникновение в клетки слизистой оболочки размножение в них инфицирование соседних клеток гибель клеток и прорыв шигелл в подлежащие ткани дефекты слизистой оболочки + воспаление

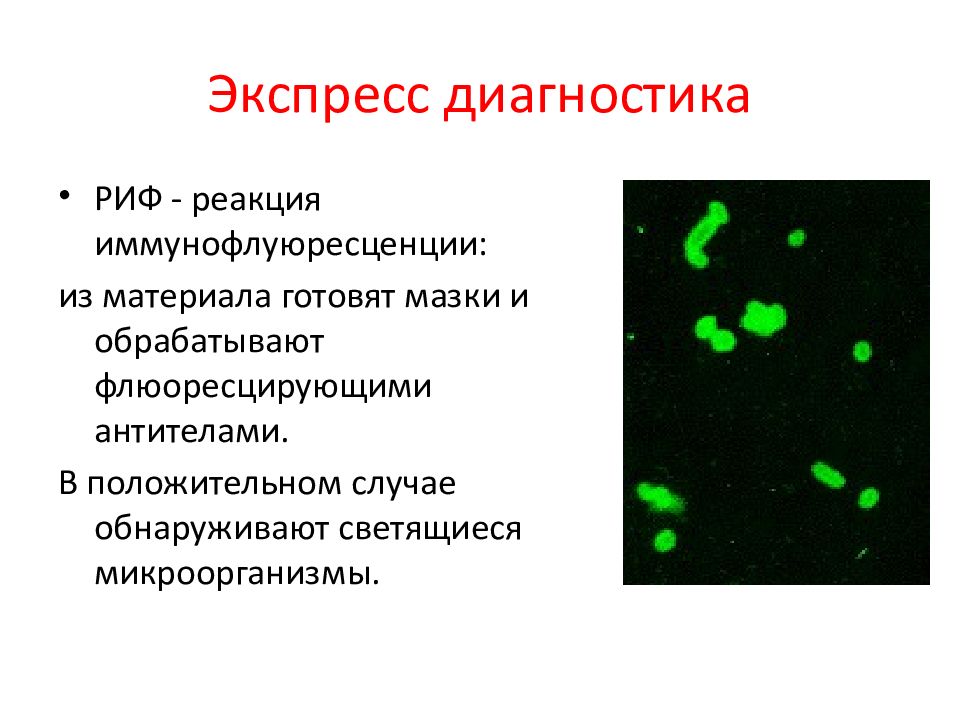

Слайд 31: Экспресс диагностика

РИФ - реакция иммунофлуюресценции: из материала готовят мазки и обрабатывают флюоресцирующими антителами. В положительном случае обнаруживают светящиеся микроорганизмы.

Слайд 32: Бактериальная дизентерия: профилактика

Неспецифическая – общая для всех кишечных инфекций, Специфическая – дизентерийный бактериофаг (экстренная профилактика).

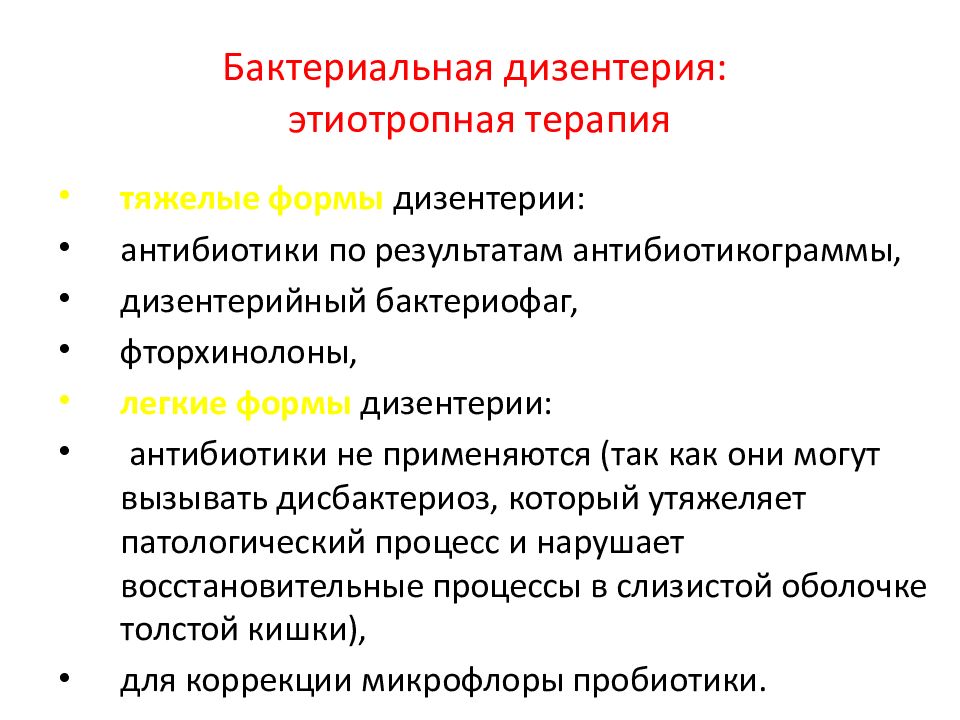

Слайд 33: Бактериальная дизентерия: этиотропная терапия

тяжелые формы дизентерии: антибиотики по результатам антибиотикограммы, дизентерийный бактериофаг, фторхинолоны, легкие формы дизентерии: антибиотики не применяются (так как они могут вызывать дисбактериоз, который утяжеляет патологический процесс и нарушает восстановительные процессы в слизистой оболочке толстой кишки), для коррекции микрофлоры пробиотики.

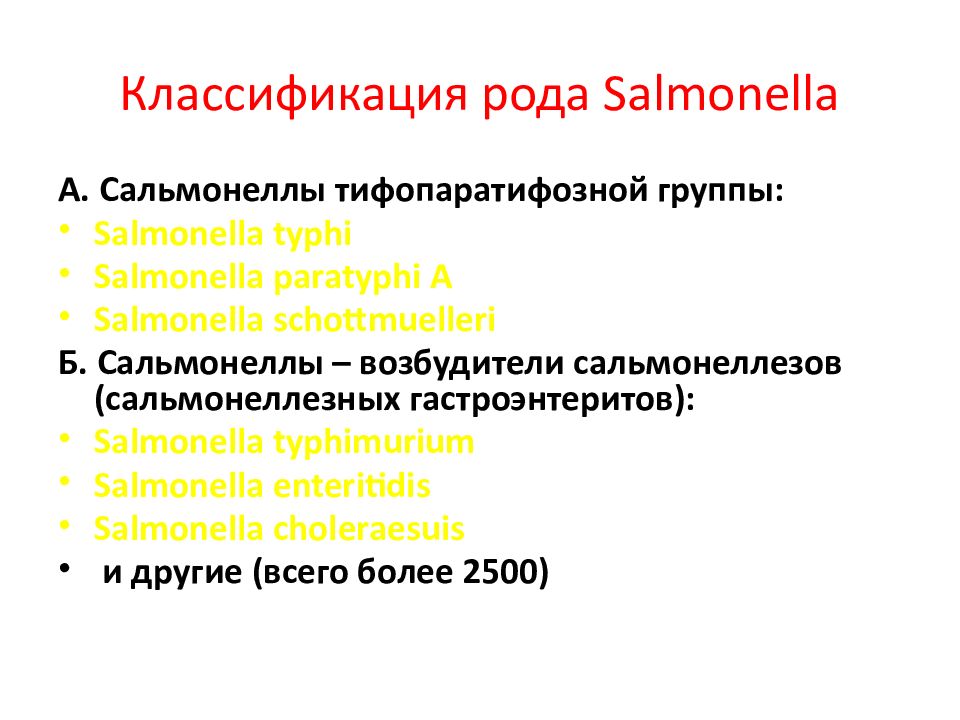

Слайд 35: Классификация рода Salmonella

А. Сальмонеллы тифопаратифозной группы: Salmonella typhi Salmonella paratyphi A Salmonella schottmuelleri Б. Сальмонеллы – возбудители сальмонеллезов ( сальмонеллезных гастроэнтеритов): Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis Salmonella choleraesuis и другие (всего более 2500)

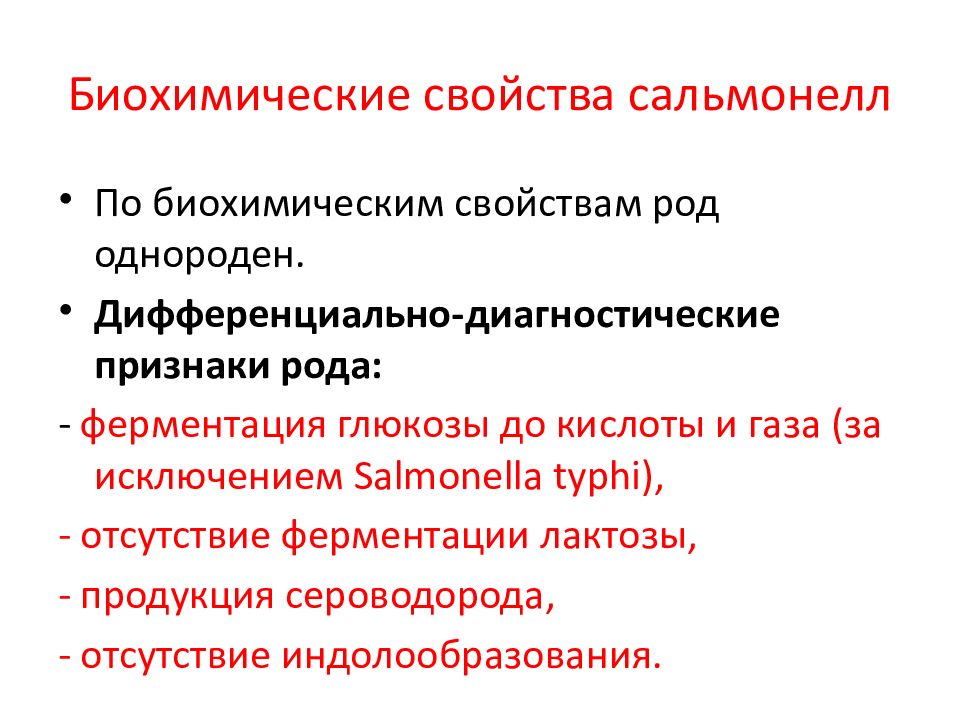

Слайд 36: Биохимические свойства сальмонелл

По биохимическим свойствам род однороден. Дифференциально-диагностические признаки рода: - ферментация глюкозы до кислоты и газа (за исключением Salmonella typhi), - отсутствие ферментации лактозы, - продукция сероводорода, - отсутствие индолообразования.

Слайд 37: Серологические свойства сальмонелл

О-антиген (в зависимости от набора его фракций сальмонеллы подразделяются на более чем 60 серогрупп ), Н-антиген (подразделяется на неспецифические и специфические фазы), Vi -антиген (у S. typhi ). __________________ Для серологической идентификации сальмонелл пользуются схемой Кауфмана-Уайта.

Слайд 38: Факторы патогенности сальмонелл

эндотоксин белки наружной мембраны (адгезивные свойства) микрокапсула (устойчивость к фагоцитозу)

Слайд 40: Брюшной тиф и паратифы: эпидемиология

Источник инфекции – человек (больной, бактерионоситель ), при паратифе В – также сельскохозяйственные животные) Механизм передачи инфекции – фекально-оральный, пути: - чаще – водный, - реже – алиментарный и контактно-бытовой.

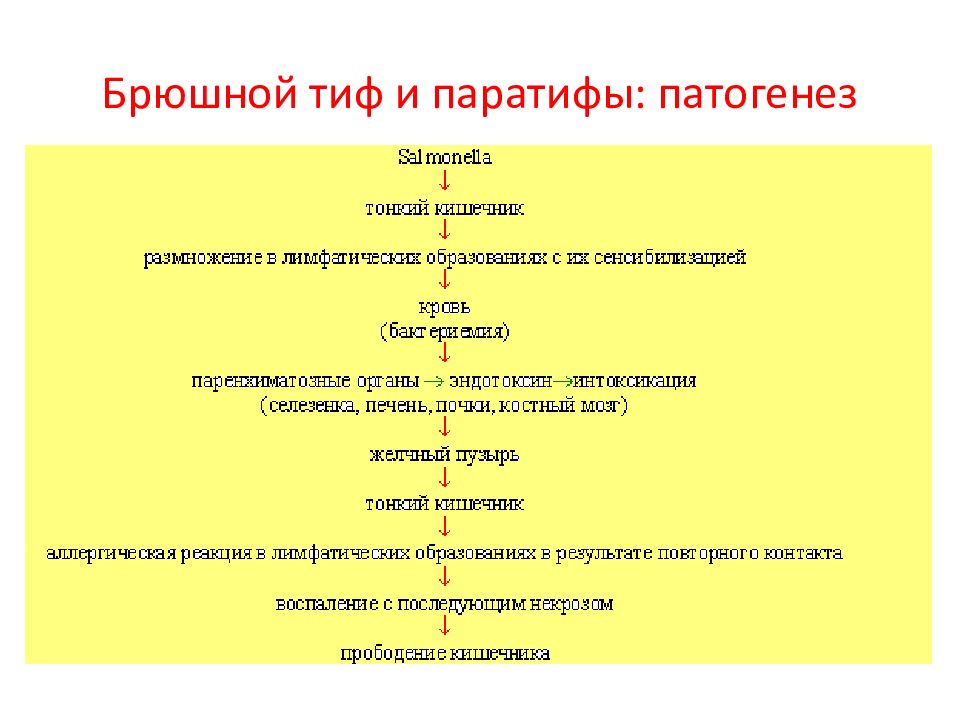

Слайд 41: Брюшной тиф и паратифы: клинические проявления

Брюшной тиф и паратифы клинически неразличимы: лихорадка, помутнение сознания вплоть до развития бреда, сыпь, очень тяжелым осложнением является прободение стенки кишки, приводящее к кишечному кровотечению и развитию перитонита – может закончиться смертью.

Слайд 43: Микробиологическая диагностика

Основной метод диагностики – бактериологический. Материал: на первой неделе – кровь (метод выделения гемокультуры ) со второй недели: моча ( уринокультура ), фекалии ( копрокультура ) желчь ( биликультура ).

Слайд 44: Метод выделения гемокультуры

Материал: кровь из вены → засевают на желчный бульон (элективная среда для патогенных сальмонелл) в соотношении 1:10. S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi В на желчном бульоне дают диффузное помутнение. Выделяют чистую культуру и идентифицируют: - по биохимическим признакам, - в реакции агглютинации на стекле. Для внутривидовой идентификации применяют фаготипирование.

Слайд 45: Микробиологическая диагностика

Для обнаружения антигена возбудителя в биологических жидкостях применяют реакцию иммунофлюоресценции (РИФ). Готовят мазки из материала на стекле и обрабатывают флюоресцирующими сыворотками, препараты изучают под люминесцентным микроскопом. В положительном случае обнаруживают свечение.

Слайд 46: Брюшной тиф и паратифы: профилактика

Неспецифическая общая для всех кишечных инфекций Специфическая химическая вакцина, брюшнотифозный бактериофаг (экстренная профилактика).

Слайд 47: Брюшной тиф и паратифы: этиотропная терапия

Хлорамфеникол и другие антибиотики при угрозе развития бактерионосительства – Vi -тифин

Слайд 49: Сальмонеллезные гастроэнтериты: эпидемиология

Источник инфекции животные (в основном домашние), птицы (в основном домашние) – чаще, люди (больные и бактерионосители ) – реже. Механизм (путь) передачи инфекции фекально-оральный (алиментарный).

Слайд 50: Сальмонеллезные гастроэнтериты: клинические проявления

лихорадка диспепсические явления: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

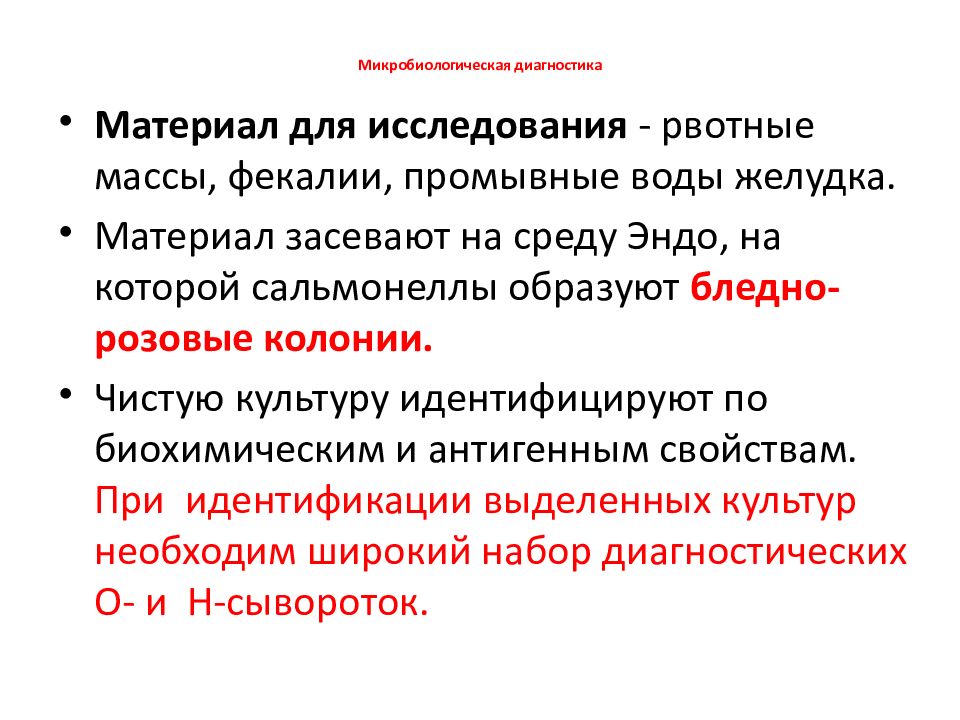

Слайд 52: Микробиологическая диагностика

Материал для исследования - рвотные массы, фекалии, промывные воды желудка. Материал засевают на среду Эндо, на которой сальмонеллы образуют бледно-розовые колонии. Чистую культуру идентифицируют по биохимическим и антигенным свойствам. При идентификации выделенных культур необходим широкий набор диагностических O- и H-сывороток.

Слайд 53: Сальмонеллезные гастроэнтериты: профилактика

Неспецифическая общая для всех кишечных инфекций Специфическая ДЛЯ экстренной профилактики используют сальмонеллезные поливалентные бактериофаги

Слайд 54: Этиотропная терапия

тяжелые формы сальмонеллезов – антибиотики легкие формы сальмонеллезов – = сальмонеллезные поливалентные бактериофаги, = антибиотики не применяются (так как они могут вызывать дисбактериоз, который в свою очередь обуславливает более длительное течение болезни) Для восстановления нормальной микрофлоры ЖКТ применяют эубиотики : бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин.

Слайд 55: Сальмонеллезные гастроэнтериты: особенности госпитальных форм

передается в том числе аэрогенным путем биопроба при микробиологической диагностике не проводится обязательна антибиотикограмма

Слайд 57: Вибрионы: классификация и роль в патологии человека

Отдел: Gracilicutes Семейство: Vibrionaceae Род: Vibrio Виды: V.cholerae – вызывает холеру var.asiatica (cholera) var.eltor V.parahaemoliticus – вызывает диареи

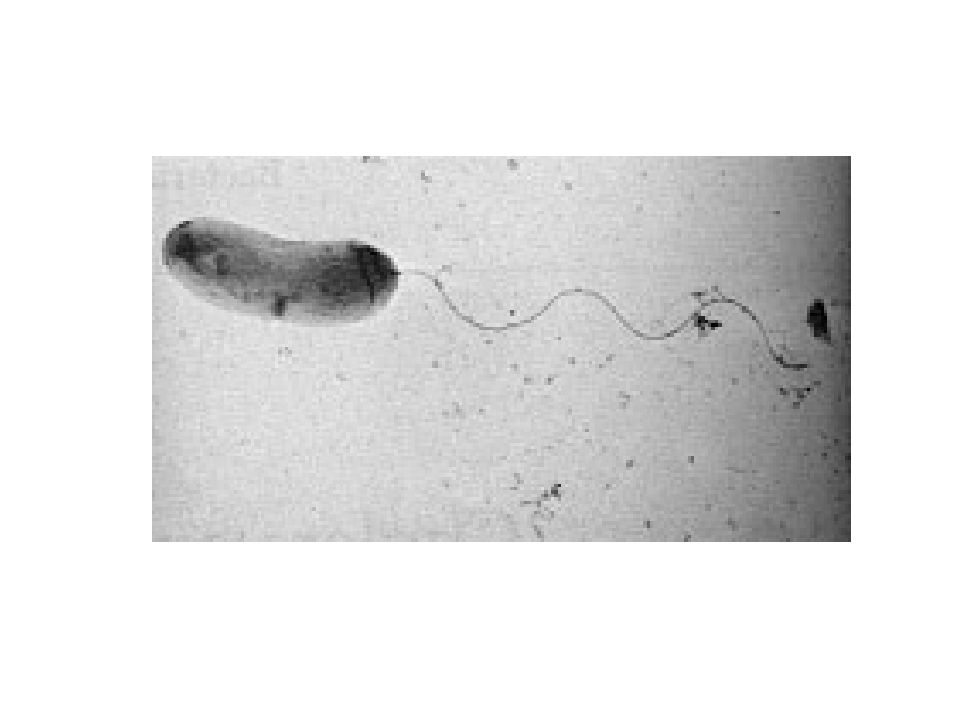

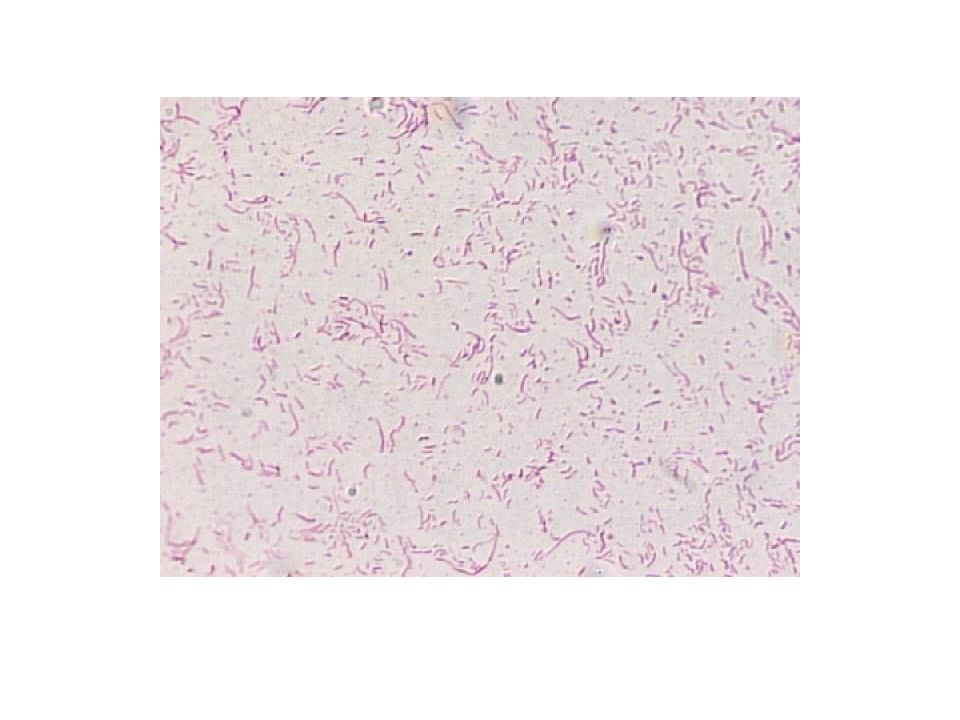

Слайд 58: Холерный вибрион

Морфологические свойства Грамотрицательная изогнутая (¼ завитка) палочка среднего размера, спор и капсул не образует, очень подвижна ( монотрих ), беспорядочно располагается в мазке. Основной метод окраски – водным фуксином.

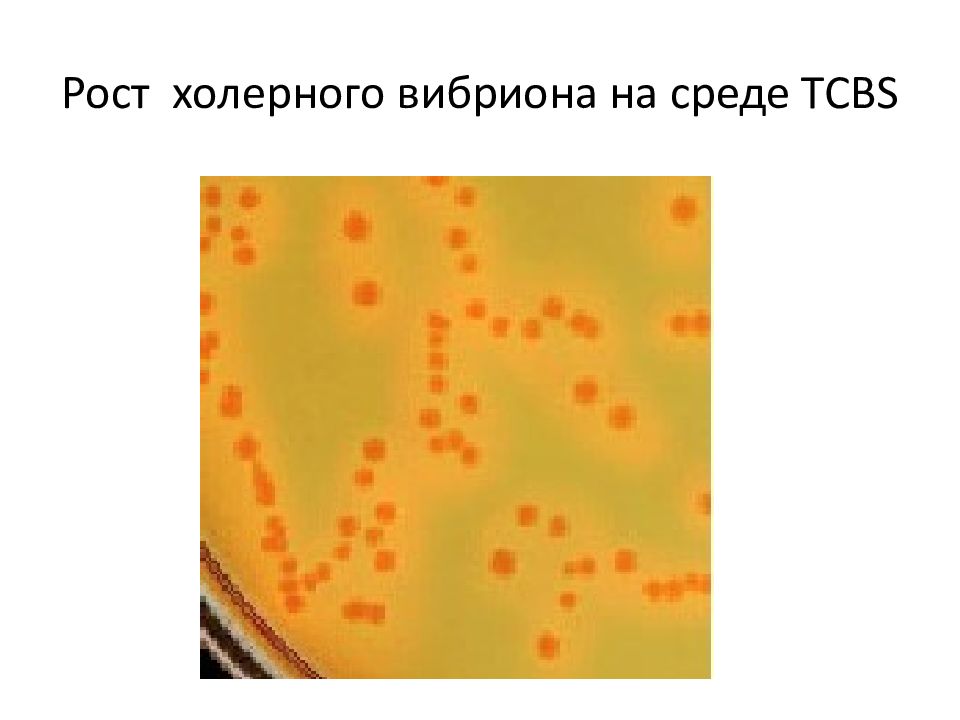

Слайд 61: Холерный вибрион

Культуральные свойства Растёт на простых щелочных ( алкалифил ) питательных средах при 37 0 С: на 1% щелочной пептонной воде ( селективная среда ) через 6-8 часов образует нежную плёнку, на плотных средах через 12 часов образует S- формы колоний: на щелочном МПА – дисковидные с голубоватым оттенком, на агаре TCBS – жёлтые (ферментация сахарозы)

Слайд 63: Холерный вибрион: биохимические свойства

оксидазоположительны, ферментирует без газа: - маннозу, - сахарозу, не ферментирует арабинозу, восстанавливает нитраты, образует индол (положительная нитрозоиндоловая проба или реакция холер-рот) очень быстро утилизирует крахмал.

Слайд 64: Холерный вибрион: серологические свойства

Н-антиген : белковый, термолабильный ; общий для всех вибрионов О-антиген : 139 серогрупп : = Патогенные вибрионы – О1: Огава (содержит фракции А и В) Инаба (содержит фракции А и С) Гикошима (содержит фракции А, В и С), = Условно-патогенные – НАГ-вибрионы – нет О АГ. в стадии диссоциации имеет OR -антиген.

Слайд 65: Факторы патогенности холерного вибриона

1. Жгутики 2. Ферменты муциназа (разжижает слизь), нейраминидаза (облегчает взаимодействие холерного вибриона с микроворсинками эндотелиоцитов ).

Слайд 66: Факторы патогенности холерного вибриона

3. Токсины эндотоксин ( О-антиген ) схож с эндотоксином прочих грамотрицательных бактерий общая интоксикацию организма и рвота белковый токсин ( холероген ): компонент В взаимодействует с рецептором эпителиальной клетки и обуславливает проникновение в неё компонента А, Компонент А – обусловливает: нарушение водно-солевого обмена, цитотоксическое действие, вызывающее гибель эпителия тонкой кишки, выход жидкости с растворенными в ней электролитами в просвет кишечника.

Слайд 67: Эпидемиология холеры

Источник инфекции – человек (больной, а при eltor – еще и носитель) Входные ворота инфекции – слизистая оболочка тонкого кишечника. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный, пути: водный – основной, а лиментарный, контактный (контактно-бытовой).

Слайд 68: Патогенез холеры

Холерный вибрион: проникает в слизистую оболочку тонкой кишки, прикрепляется к энтероцитам, колонизирует слизистую оболочку выделяет токсины, которые обусловливают клинические симптомы болезни.

Слайд 69: Клинические проявления

В течении болезни выделяют 3 этапа: Холерный энтерит – характеризуется болями в животе, диареей. Стул носит характер «рисового отвара» (обильные бесцветные испражнения со сладковатым запахом), Холерный гастроэнтерит – диарея и рвота, уменьшение диуреза, судороги, Холерный алгид – снижение температуры тела, цианоз, нарушение водно-солевого обмена, ослабление сердечно-сосудистой деятельности. При неправильном лечении летальность может достичь 60%

Слайд 70: Профилактика холеры

Неспецифическая – общая для всех кишечных инфекций. При угрозе возникновения эпидемии – тетрациклин Специфическая – вакцины малоэффективны, так как длительность поставацинального иммунитета не превышает 6-8 месяцев холероген-анатоксин, химическая: холероген-анатоксин + соматические антигены сероваров Огава и Инаба

Слайд 71: Этиотропная терапия холеры

тетрациклин и другие антимикробные препараты Ведущим методом является восстановление водно-солевого баланса

Слайд 72: Микробиологическая диагностика холеры

проводится в лаборатории особо-опасных инфекций. Особенности диагностики: - ориентировочный диагноз должен быть поставлен через 2 час. после получения материала, окончательный – не позднее чем через 36-48 час. - для исключения возможной ошибки все методы должны быть повторены трижды. Материал для исследования : фекалии, рвотные массы, пищевые продукты, вода.

Слайд 73: Методы диагностики холеры

1. бактериоскопический (ориентировочный) – готовят препарат «висячая капля», в котором определяют наличие подвижных вибрионов при темнопольной микроскопии – первый ответ. 2. бактериологический (основной) – материал засевают на пептонную воду и щелочной агар.

Слайд 74: Методы диагностики холеры

Через 5-6 час на пептонной воде появляется голубоватая пленка, из нее: - делают препарат «висячая капля», - ставят реакцию агглютинации на стекле с О1-сыворотками, - ставят нитрозоиндоловую пробу (добавляют несколько капель серной кислоты и в положительном случае появляется розовое окрашивание из-за образования нитрозоиндола) – второй ответ, - пересевают на 2-ю пептонную воду.

Слайд 75: Методы диагностики холеры

На щелочном агаре колонии появляются через 10-12 час Идентификацию проводят по 5-6 однотипным колониям на основании: - чувствительности к холерному фагу, - агглютинабельности противохолерной О1-сывороткой и типовыми сыворотками Огава и Инаба, - гемолитических и биохимических свойств, - реакции Фогеса-Проскауэра (вибрионы выращивают в глюкозо-фосфатном бульоне, затем добавляют альфа-нафтол в р-ре щелочи; при наличии ацетилметилкарбинола наблюдается рубиново-красное окрашивание) - гематоксилинового теста (культуру выращивают на бульоне с глюкозой, гексамином (уротропином) и индикатором бромтимоловым синим. В положительном случае цвет среды меняется с зеленого на желтый)

Слайд 76: Экспресс-диагностика холеры

Реакция иммобилизации вибрионов холерными сыворотками и типовыми холерными фагам – капли испражнений или материала с поверхности пептонной воды обрабатывают холерной О1-сывороткой, сыворотками Огава и Инаба или типовыми холерными фагами. - готовят из них препараты «висячая капля», которые изучают в темном поле. В положительном случае вибрионы перестают двигаться через 3-5 мин.

Последний слайд презентации: ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ: Экспресс-диагностика холеры

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – мазки из исследуемого материала обрабатывают флюоресцирующей противохолерной сывороткой и изучают в люминесцентном микроскопе. В положительном случае обнаруживаются вибрионы с желто-зеленым светящимся ободком. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – обнаружение ДНК возбудителя в материале.