Первый слайд презентации: Переломы верхней челюсти

Казахский Национальный Национальный Медицинский Университет им.С.Д. Асфендиярова

Слайд 2: Повреждения челюстно-лицевой области

являются серьезной медико-социальной проблемой. Это обусловлено как функциональной, так и эстетической значимостью множества взаимосвязанных жизненно важных органов и структур, расположенных в этой области. Травматические повреждения являются одной из ведущих причин смертности, причем, почти в 50% случаев зоной приложения травмирующего агента является челюстно-лицевая область В настоящее время наблюдается не только увеличение частоты и тяжести травм, но и изменение их характера. Для последних 2–3 десятилетий характерно увеличение количества пострадавших с множественными обширными повреждениями лица и лицевого скелета вследствие ДТП и улично-бытовых конфликтов.

Слайд 3: Статистика

В мирное время частота повреждений лица составляет 0.3 случая на 1000 человек, а удельный вес челюстно-лицевой травмы среди всех травм с повреждением костей у городского населения колеблется от 3.2 до 8%. Переломы костей лица наблюдаются в 88.2%, травмы мягких тканей — в 9.9%, ожоги лица — в 1.9% случаев.

Слайд 4: Статистика

переломы нижней челюсти (79.7%), переломы верхней челюсти (9.2%), переломы костей носа (4.6%), переломы скуловых костей и скуловых дуг (4.1%), в 2.4% случаев отмечаются переломы обеих челюстей. Среди больных с переломами челюстей 83.7% составляли лица с изолированными повреждениями нижней челюсти, 8% — верхней челюсти, у 8.3% пострадавших наблюдались повреждения обеих челюстей.

Слайд 5: Этиология переломов челюстей

В мирное время причинами чаще всего являются удары и ушибы, полученные при падении, сдавлении (производственная травма), драках и др., при дорожно-транспортных происшествиях, сельскохозяйственная травма. Редко наблюдаются огнестрельные переломы челюстей. Особую группу составляют повреждения (переломы) нижней челюсти, развившееся в результате удаления зубов врачами. в тех случаях, когда патологический процесс в нижней челюсти ( одонтогенная киста, кистозная адамантинома или остеобластокластома, мягкая одонтома, внутрикостные фиброма или гемангиома, хронический остеомиелит с обширной секвестрацией и т. п.) приводит к нарушению ее прочности.

Слайд 6: Сочетанные повреждения верхней и нижней челюстей и других областей тела

составляют 14% общего числа сочетанных механических повреждений. Чаще они обусловлены дорожно- транспортными происшествиями (52%), падением с высоты (25%), бытовыми травмами (17%). Промышленные травмы составляют лишь 4%, случайные огнестрельные ранения — 1.3%, прочие причины — 0.7% случаев (А. В. Лукьяненко, 1978).

Слайд 7

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ (А.А. Тимофеев, 1998) I. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. 1. Переломы тела верхней челюсти: односторонние (сагиттальные), типичные (по классификации ЛеФор, Вассмунда ), комбинированные, атипичные ; 2. Переломы отростков верхней челюсти: альвеолярного, лобного, небного. 3. Оскольчатые переломы (тела и отростков). II СОЧЕТАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: с черепно - мозговыми повреждениями; с повреждениями других костей; с ранением мягких тканей. III ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: ранние осложнения (ранение и смещение глазного яблока, повреждение сосудов и нервов, подкожная эмфизема лица, менингит и др.); поздние осложнения (парез и паралич мимической мускулатуры лица, птоз, остеомиелит, гайморит, деформация лица и др.).

Слайд 8: переломы нижней челюсти

чаще всего возникают в области ее углов (57-65%), мыщелковых отростков (21-24%), малых коренных зубов и клыков (16-18%), больших коренных зубов (14- 15%) наиболее редко — в области резцов.

Слайд 9: Введение

Переломы верхней челюсти составляют от 3 до 4% всех неогнестрельных переломов костей лица и относятся к наиболее тяжелым повреждениям. Последнее объясняется тем, что верхняя челюсть непосредственно связана с основанием черепа и другими важными анатомическими образованиями — сосудами, нервами, которые также страдают при повреждении челюсти.

Слайд 10: Переломы верхней челюсти

согласно установленной и описанной ЛеФортом ( LeFort, 1901) классификации переломов верхней челюсти, подразделяют на три типа І, ІІ, ІІІ которые, учитывая противоречивую трактовку классификации, принято рассматривать как переломы трех уровней: верхний, средний и нижний. Среди всех травматических повреждений костей лицевого скелета изолированные переломы верхней челюсти составляют 16,4%. Из них: переломы по верхнему уровню — 34,8%, по среднему уровню — 34,8%, по нижнему уровню – 13,1%.

Слайд 11: Особенность травматических повреждений лицевого скелета

переломы верхней челюсти в большинстве случаев сопровождаются множественным и сочетанным переломом костей лицевого скелета и даже распространяться на кости формирующие основание черепа. переломы верхней челюсти сопровождают: - переломы скуловой кости и дуги 72,9%; - перелом костей носа 58,6%; - перелом стенок орбит 30,7%; - перелом основания черепа 40,7%; - перелом костей мозгового черепа 25,7%; - перелом нижней челюсти 31,4%.

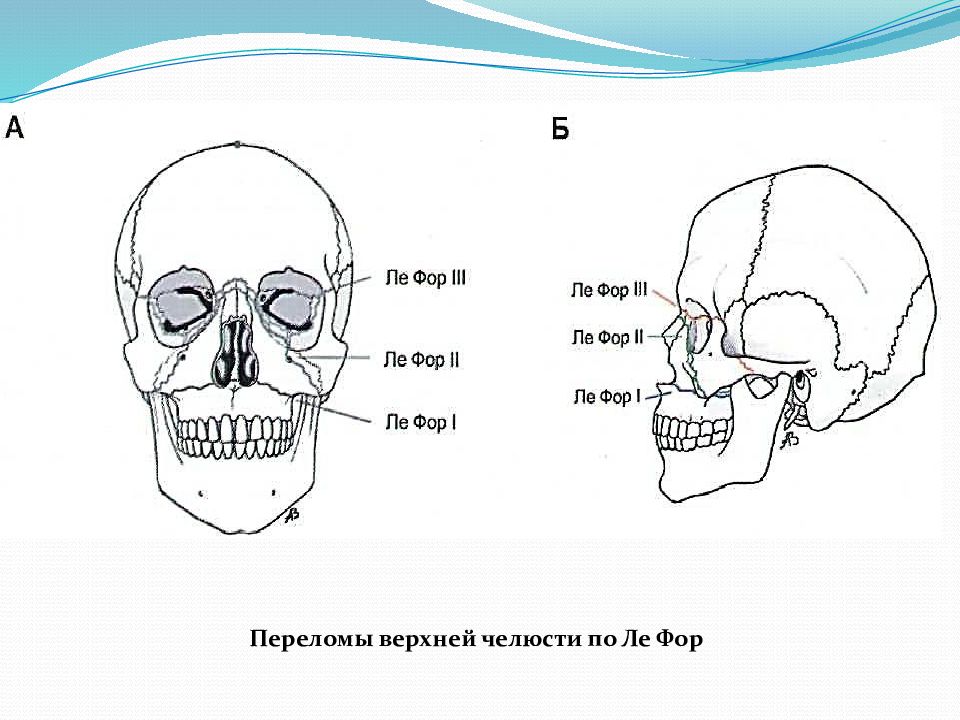

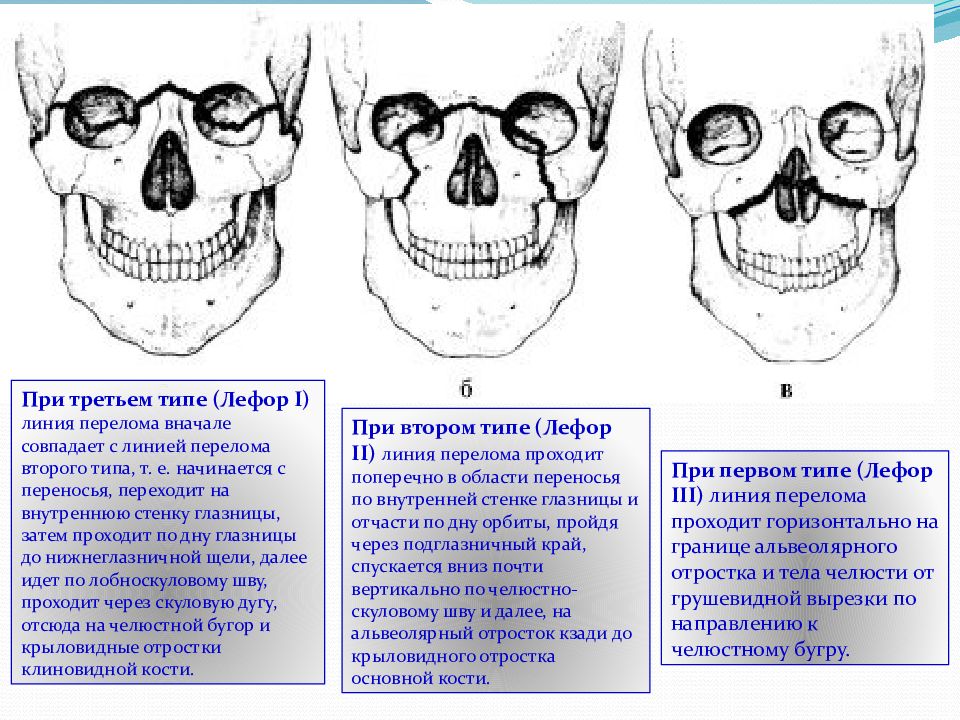

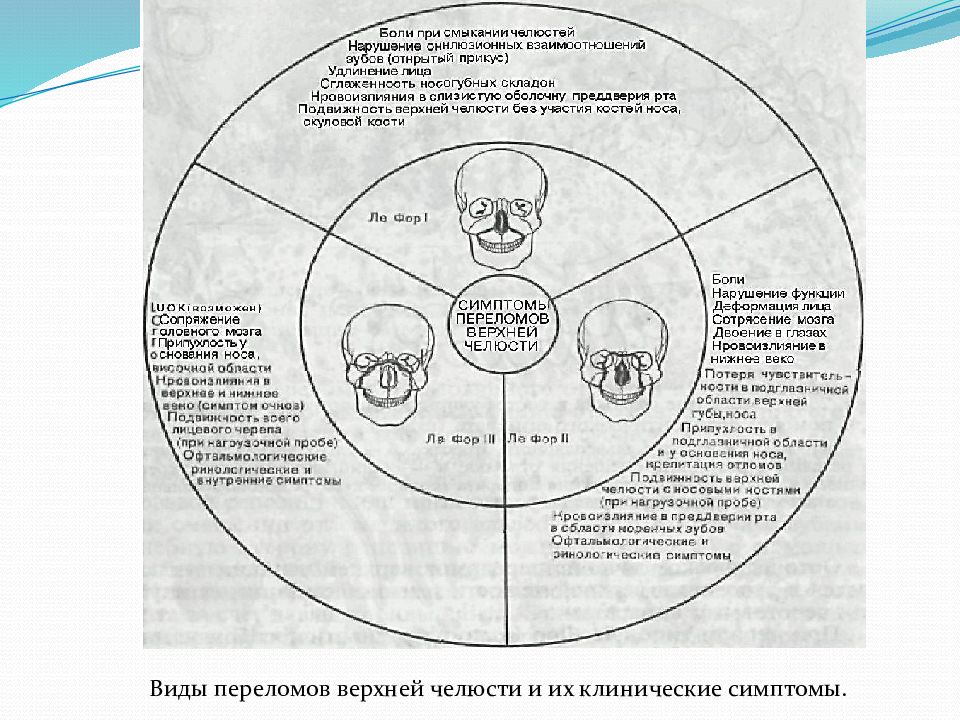

Слайд 12

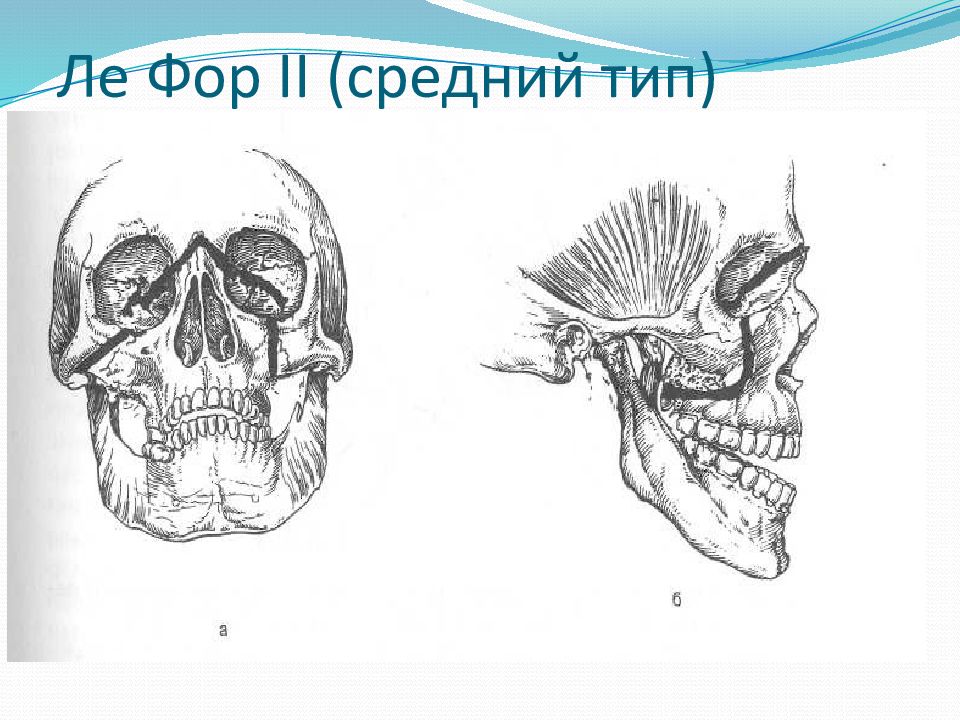

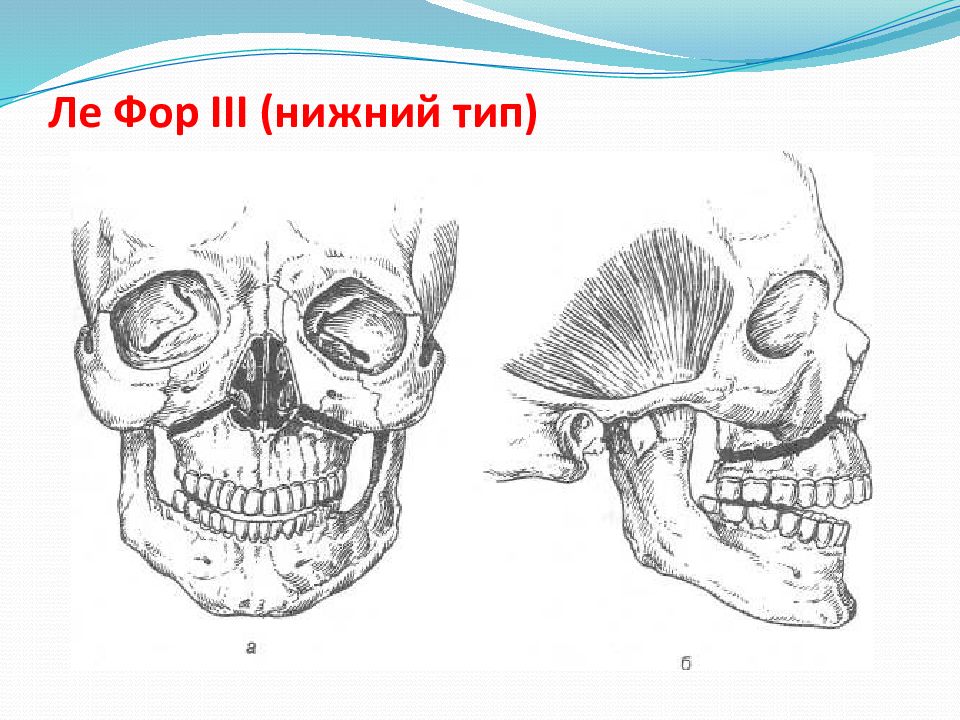

Классификация переломов верхней челюсти по Ле -Фору (1901 ) При первом типе ( Лефор III) линия перелома проходит горизонтально на границе альвеолярного отростка и тела челюсти от грушевидной вырезки по направлению к челюстному бугру. При втором типе ( Лефор II) линия перелома проходит поперечно в области переносья по внутренней стенке глазницы и отчасти по дну орбиты, пройдя через подглазничный край, спускается вниз почти вертикально по челюстно-скуловому шву и далее, на альвеолярный отросток кзади до крыловидного отростка основной кости. При третьем типе ( Лефор I) линия перелома вначале совпадает с линией перелома второго типа, т. е. начинается с переносья, переходит на внутреннюю стенку глазницы, затем проходит по дну глазницы до нижнеглазничной щели, далее идет по лобноскуловому шву, проходит через скуловую дугу, отсюда на челюстной бугор и крыловидные отростки клиновидной кости. Ле Фор I (верхний тип) Ле Фор II (средний тип) Ле Фор III (нижний тип )

Слайд 14

При третьем типе ( Лефор I) линия перелома вначале совпадает с линией перелома второго типа, т. е. начинается с переносья, переходит на внутреннюю стенку глазницы, затем проходит по дну глазницы до нижнеглазничной щели, далее идет по лобноскуловому шву, проходит через скуловую дугу, отсюда на челюстной бугор и крыловидные отростки клиновидной кости. При втором типе ( Лефор II) линия перелома проходит поперечно в области переносья по внутренней стенке глазницы и отчасти по дну орбиты, пройдя через подглазничный край, спускается вниз почти вертикально по челюстно-скуловому шву и далее, на альвеолярный отросток кзади до крыловидного отростка основной кости. При первом типе ( Лефор III) линия перелома проходит горизонтально на границе альвеолярного отростка и тела челюсти от грушевидной вырезки по направлению к челюстному бугру.

Слайд 15

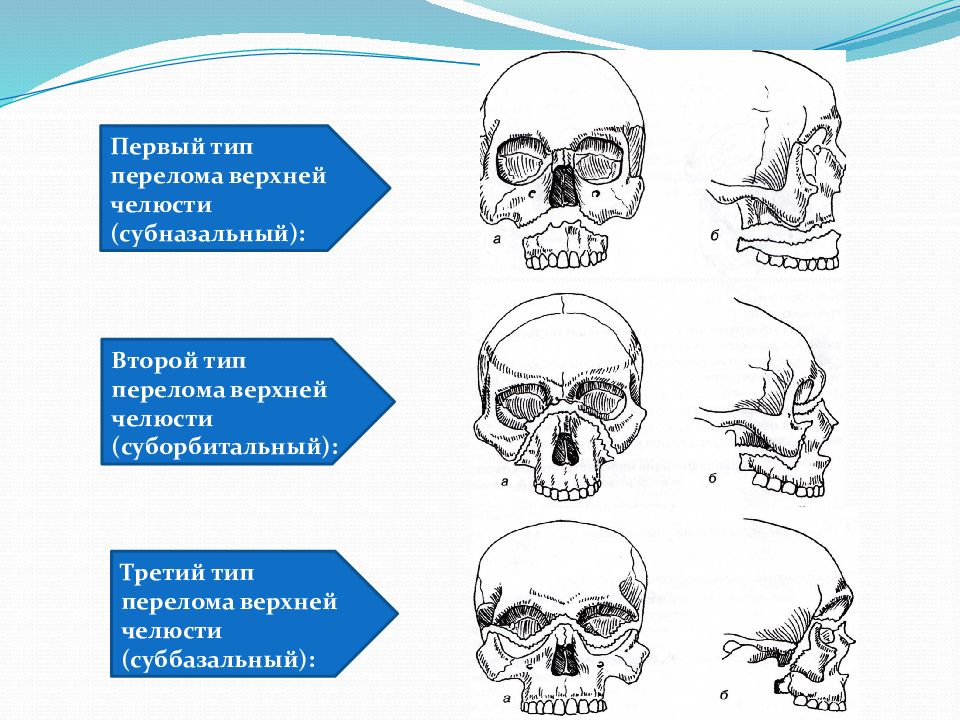

Первый тип перелома верхней челюсти ( субназальный ): Второй тип перелома верхней челюсти (суборбитальный): Третий тип перелома верхней челюсти ( суббазальный ):

Слайд 17: Переломы верхней челюсти

часто сопровождаются множественным и сочетанным повреждением костей лицевого скелета (МСПКЛС), при которых могут формироваться: - сотрясение головного мозга 43,5%; - ушиб головного мозга 37,1%; - ликворея 5,7%; - расстройства психики — 3,6% - гемосинуситы - 40,7% - невриты и невралгии — 40,7% - функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта - 7,9% - функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы - 4,3% - расстройства термодинамики (повышение температуры тела) — 2,1% - изменения уровня сахара крови - 8,6%

Слайд 18: Обследование

Необходимо уточнить обстоятельства и механизм травмы, определить общее состояние пострадавшего и его сознание (ясное, спутанное, заторможенное, бессознательное), была ли потеря сознания и на какой срок, нарушение памяти (амнезия - ретроградная, эпизодическая и др.). Может наблюдаться так называемый челюстно - церебральный синдром.

Слайд 19: Обследование

обратить внимание на нарушение формы лица и состояние прикуса (связано со смещением отломков), наличие кровоподтеков (кровоизлияний в толщу кожи или слизистой оболочки) или кровотечений, характер и локализацию ран мягких тканей.

Слайд 20: Обследование

Наблюдается удлинение и уплощение средней зоны лица, что связано со смещением вниз верхней челюсти как самостоятельно, так и со скуловыми костями. Имеется так симптом очков - кровоизлияние в клетчатку век. Такой же симптом встречается и при переломе костей основания черепа. Отличие заключается во времени его появления и распространенности. При переломах верхней челюсти симптом очков возникает сразу же после травмы и имеет распространенный характер, а при изолированных переломах костей основания черепа - не ранее, чем через 12 часов (чаще через 24-48 часов) после травмы и не выходит за пределы круговой мышцы глаза

Слайд 21: Обследование

При переломах основания черепа можно выявить ликворею - истечение цереброспинальной жидкости через дефект твердой мозговой оболочки. Назальная ликворея - ликворея в полость носа через дефект твердой мозговой оболочки в области пластинки решетчатой кости или в месте перелома клиновидной кости. Ушная ликворея - ликворея из наружного слухового прохода при переломе пирамиды височной кости. Визуально этот симптом выявить сложнее из-за сопутствующего кровотечения. Для диагностики наличия ликвореи используют пробу двойного пятна - истекающая кровь образует на марлевой салфетке бурое пятно в центре, а по периферии - желтый венчик цереброспинальной жидкости. Симптом носового платка – чистый носовой платок, смоченный ликвором, при высыхании остается мягким, а если смочить носовым отделяемым, то становиться жестким ("накрахмаленным").

Слайд 22: Обследование

При переломах верхней челюсти по второму и третьему типу может выявляться Синдром верхней глазничной щели - офтальмоплегия (паралич мышц глаза), птоз (опущение верхнего века ), отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение и фиксированное положение зрачка При кровоизлиянии в орбиту наблюдается экзофтальм и диплопия. При повреждении скуловых костей возникает скуловой синдром – понижение чувствительности в зоне иннервации скуло -лицевой и скуло -височной ветвей II ветви тройничного нерва, параличи отдельных мимических мышц.

Слайд 23: Обследование

При пальпации кожи можно определить крепитацию - ощущение похрустывания или потрескивания, возникающее в результате проникновения воздуха из воздухоносных путей в подкожную клетчатку. В подглазничной области - симптом ступеньки (при втором типе перелома по Лефор ) из-за повреждения кости в месте соединения скулового отростка верхнечелюстной кости с боковой поверхностью скуловой кости. Отмечается подвижность костей носа. При переломах верхней челюсти по Вассмунду подвижность костей носа отсутствует.

Слайд 24: Обследование

Имеется нарушение прикуса, т.к. центральные зубы на верхней и нижней челюсти не смыкаются между собой. Возникает открытый прикус. Чаще наблюдается при переломе верхней челюсти по второму типу и связано это с тем, что вся верхняя челюсть освобождается от связи с окружающими костями. Верхняя челюсть опускается вниз, поворачивается вокруг своей поперечной оси и запрокидывается кзади (под влиянием сокращения медиальных крыловидных мышц, которые одним концом прикрепляются к крыловидному отростку клиновидной кости, а другим - к медиальной поверхности угла нижней челюсти). Н.М. Александров (1985) считает, что мышцы не влияют на смещение верхней челюсти, а зависит это от силы удара.

Слайд 25: Обследование

При внутриротовом осмотре можно выявить кровоизлияние под слизистую оболочку и нарушение целостности костной ткани (симптом ступеньки) в области скуло - челюстного шва (место соединения верхнечелюстной и скуловой костей). Встречаются эти симптомы при суборбитальном переломе.

Слайд 26

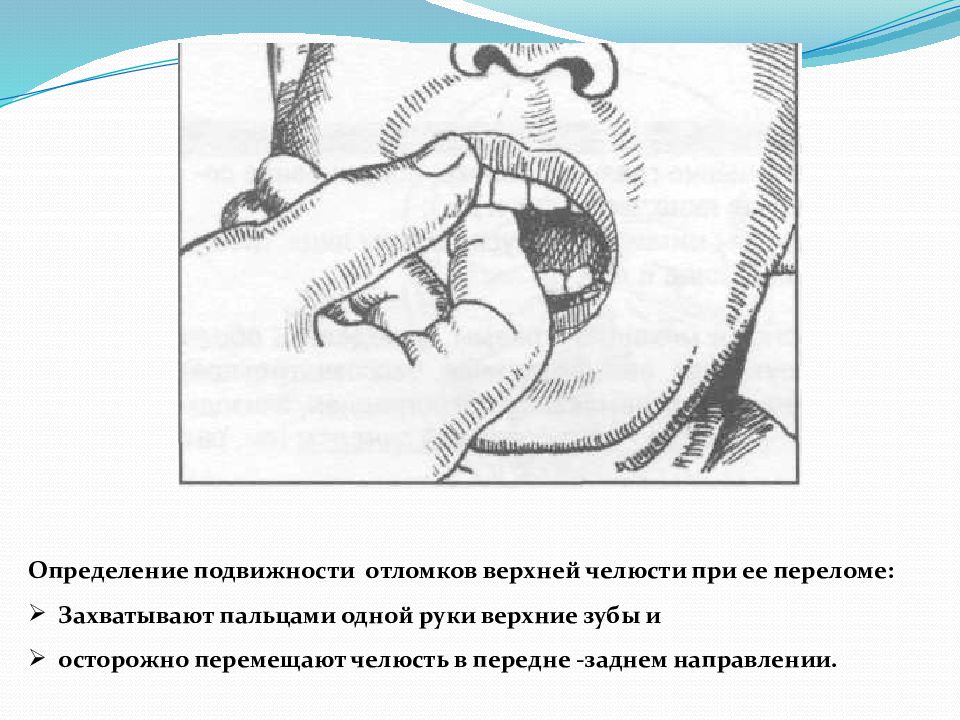

Определение подвижности отломков верхней челюсти при ее переломе: Захватывают пальцами одной руки верхние зубы и осторожно перемещают челюсть в передне -заднем направлении.

Слайд 27: Обследование

Положительный симптом Малевича - звук треснувшего горшка, возникающий при постукивании по зубам на поврежденной стороне (при переломах стенок верхнечелюстных пазух). Положительный симптом Геоена - боли по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки (снизу вверх) крыловидных отростков клиновидной кости. Подвижность отломков можно определить захватив пальцами одной руки верхние зубы и осторожно перемещать челюсть в передне - заднем направлении, а пальцы другой руки помещаем на кожу лица соответственно предполагаемому перелому (рис. 17.3.6).

Слайд 28: Рентгенологически

контуры верхней челюсти сливаются с контурами других лицевых костей, поэтому диагностика переломов, особенно без смещения отломков, достаточно затруднительна. Для выявления повреждений верхнечелюстных костей необходимо делать несколько рентгенснимков костей в разных укладках: носоподбородочная, боковая и аксиальная. При неправильных укладках, несимметричном положении головы и неправильном направлении центрального луча, рентгеновские снимки получаются искаженными и достоверность их сводится к нулю

Слайд 29: Ле Фор I (верхний тип)

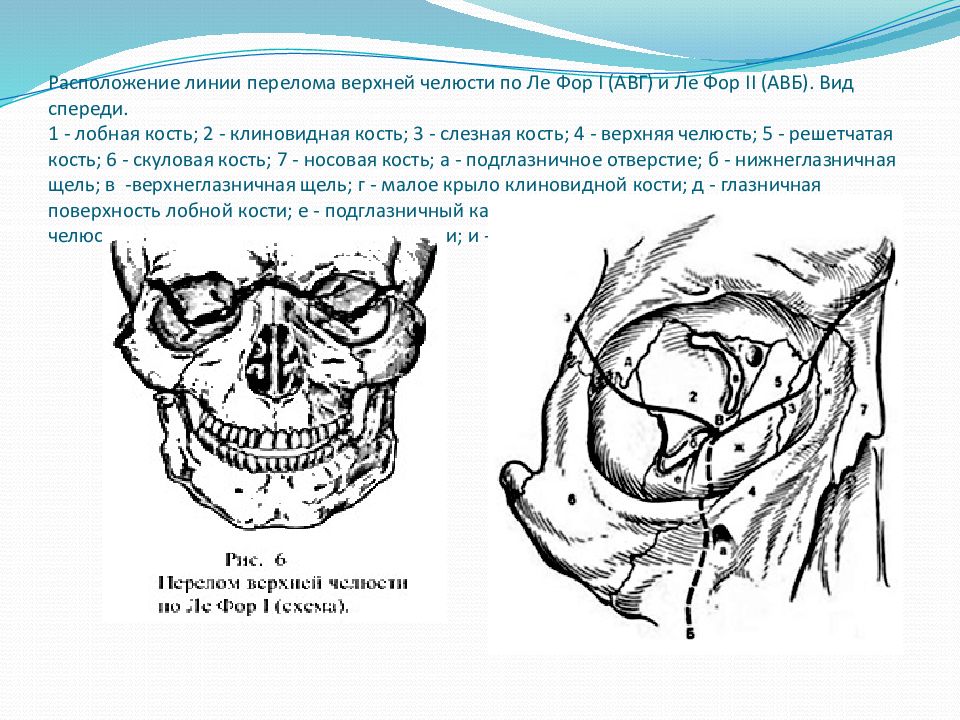

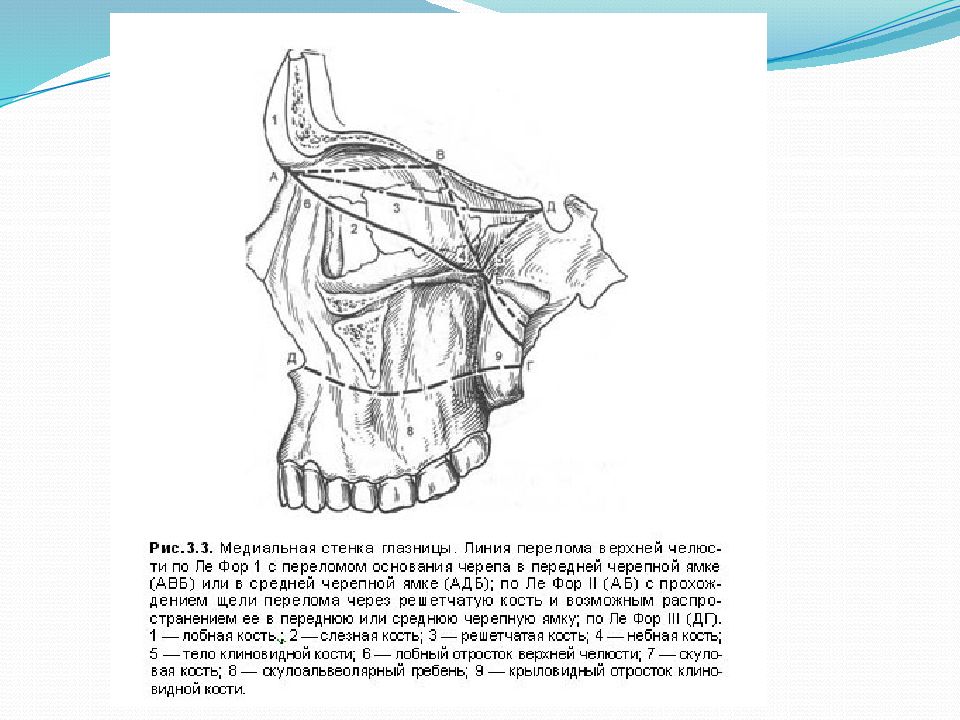

1 - лобная кость; 2 - клиновидная кость; 3 - слезная кость; 4 - верхняя челюсть; 5 - решетчатая кость; 6 - скуловая кость; 7 - носовая кость; а - подглазничное отверстие; б - нижнеглазничная щель; в - верхнеглазничная щель; г - малое крыло клиновидной кости; д - глазничная поверхность лобной кости; е - подглазничный канал; ж глазничная поверхность верхней челюсти; з - скуловой отросток лобной кости; и - лобный отросток верхней челюсти. Ле Фор I (верхний тип)

Слайд 30: Расположение линии перелома верхней челюсти по Ле Фор I (АВГ) и Ле Фор II (АВБ). Вид спереди. 1 - лобная кость; 2 - клиновидная кость; 3 - слезная кость; 4 - верхняя челюсть; 5 - решетчатая кость; 6 - скуловая кость; 7 - носовая кость; а - подглазничное отверстие; б - нижнеглазничная щель; в - верхнеглазничная щель; г - малое крыло клиновидной кости; д - глазничная поверхность лобной кости; е - подглазничный канал; ж глазничная поверхность верхней челюсти; з - скуловой отросток лобной кости; и - лобный отросток верхней челюсти

Слайд 32

Жалобы на: на кровотечение из носа, двоение в глазах при вертикальном положении тела, снижение остроты зрения, болезненное и затрудненное глотание, недостаточное открывание рта, неправильное смыкание зубов, ощущение инородного тела в горле, позывы на рвоту, поперхивание и тошноту.

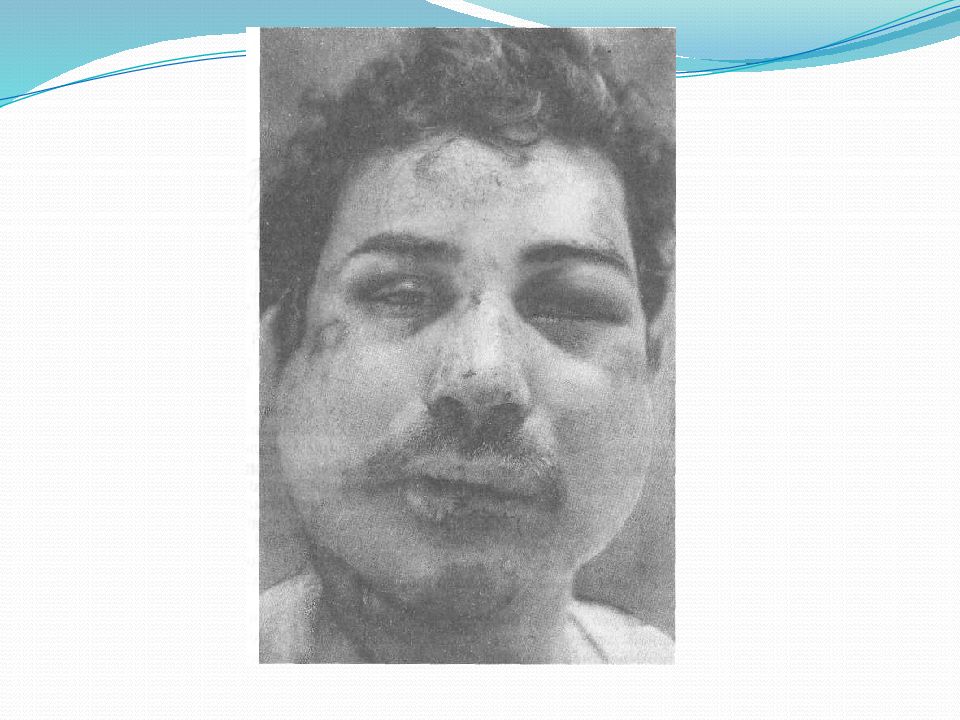

Слайд 33

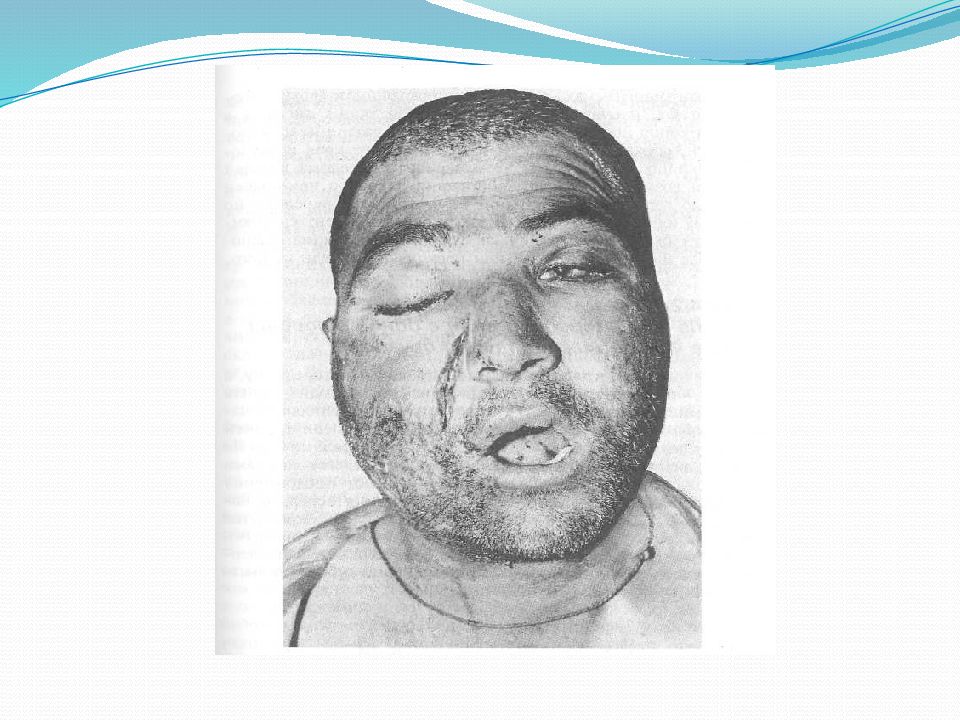

выраженный отек околочелюстных мягких тканей, лицо лунообразной формы отек в области век, корня носа, в подглазничной и височной областях. В области скуловых дуг может определяться западение тканей. Выявляется СИМПТОМ ОЧКОВ, характеризующийся кровоизлиянием в верхнее и нижнее веко, конъюнктиву При горизонтальном положении больного лицо уплощено, возможен небольшой энофтальм. После перемещения больного в вертикальное положение верхняя челюсть опускается, лицо удлиняется и энофтальм нарастает вследствие увеличения объема орбиты. ОСМОТР:

Слайд 35

Пальпаторно можно определить костный выступ или провал тканей между носовой частью лобной кости и лобным отростком верхней челюсти и носовыми костями, а также в зоне скулолобного шва (верхненаружного угла глазницы). Ощущается костная ступенька в области скуловых дуг.

Слайд 36

При обследовании рта обращают внимание на соотношение зубных рядов. Выявляется открытый прикус вследствие контакта только моляров Несильное и длительное (1 мин) надавливание на твердое небо вверх вызывает укорочение средней зоны лица, сужение глазных щелей и сморщивание кожи у корня носа. При захватывании альвеолярного отростка пальцами правой руки и осторожном покачивании костного фрагмента в переднезаднем направлении удается II пальцем левой руки, помещенным на места выявленных костных ступенек, определить синхронную подвижность в лобно-носовой и лобно-скуловой областях и по протяжению скуловой дуги.

Слайд 37: Рентгенограмма

На рентгенограмме лицевых костей можно установить нарушение целости костной ткани в области корня носа, скуловой дуги, большого крыла клиновидной кости и лобно-скулового сочленения, также понижение прозрачности верхнечелюст-ных и клиновидных пазух. На боковой рентгенограмме могут быть обнаружены признаки перелома тела клиновидной кости. У некоторых больных отмечается пневмоцефалия — скопление воздуха в передней черепной ямке.

Слайд 40: Жалобы на:

боль в области верхней челюсти, усиливающуюся при смыкании зубов и пережевывании пищи ; ощущение инородного тела в горле, позывы на рвоту; затрудненное дыхание через нос; иногда двоение в глазах; онемение кожи в подглазничной области и верхней губы, нижнего века, крыла и кожной части перегородки носа; онемение резцов, клыков, премоляров и слизистой оболочки альвеолярного отростка с вестибулярной стороны в пределах этих зубов; иногда снижение или потерю обоняния

Слайд 41

ОСМОТР: Конфигурация лица изменена за счет выраженного посттравматического отека, иногда подкожной эмфиземы и кровоизлияния в мягкие ткани подглазничной и скуловой областей. Характерна локализация кровоизлияния в зоне орбиты. Кровоизлияние в ткани век и их отек иногда столь выражены, что с трудом удается осмотреть глазное яблоко. Гематома может распространяться на надбровную и подглазничную области. Нередко пропитывание конъюнктивы кровью настолько значительно, что выражен хемоз, и она выбухает между сомкнутыми веками.

Слайд 42: ОСМОТР :

В горизонтальном положении лицо больного уплощено. В вертикальном положении больного лицо несколько удлинено. При пальпации мягких тканей подглазничной области и корня носа иногда ощущается крепитация — признак подкожной эмфиземы. По нижнему краю глазницы четко пальпируется костной выступ (ступенька).

Слайд 43

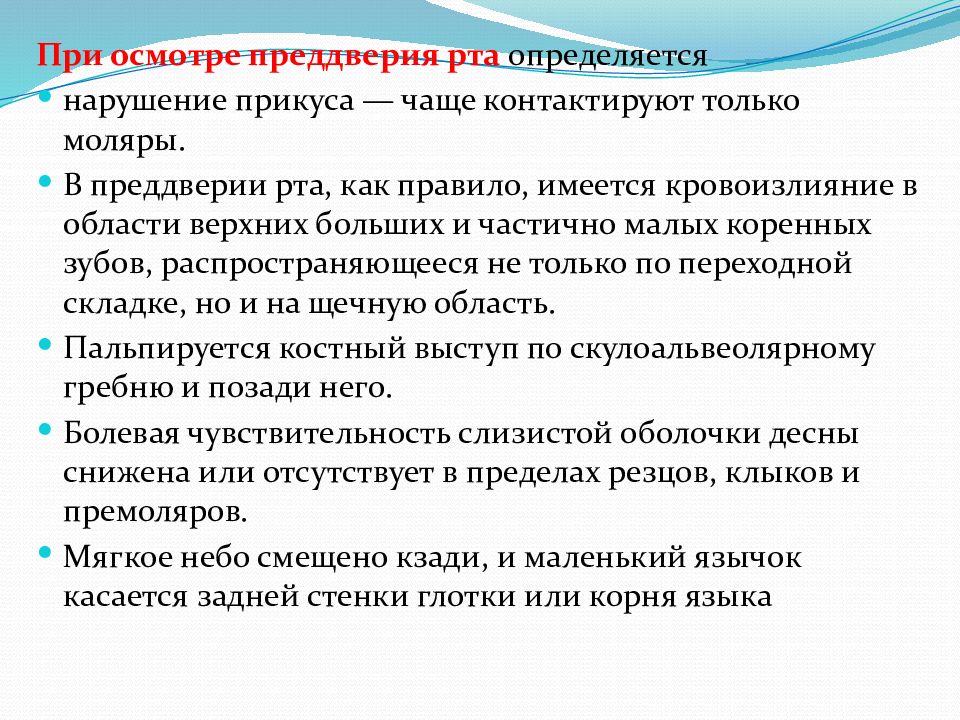

При осмотре преддверия рта определяется нарушение прикуса — чаще контактируют только моляры. В преддверии рта, как правило, имеется кровоизлияние в области верхних больших и частично малых коренных зубов, распространяющееся не только по переходной складке, но и на щечную область. Пальпируется костный выступ по скулоальвеолярному гребню и позади него. Болевая чувствительность слизистой оболочки десны снижена или отсутствует в пределах резцов, клыков и премоляров. Мягкое небо смещено кзади, и маленький язычок касается задней стенки глотки или корня языка

Слайд 44: На рентгенограмме

лицевых костей в носоподбородочной и боковых проекциях можно отметить нарушение непрерывности кости в области корня носа, нижнего края и дна глазницы, скулоальвеолярного гребня, снижение прозрачности верхнечелюстных пазух.

Слайд 46: Жалобы на:

разлитую боль в области верхней челюсти, усили-вающуюся при смыкании зубов невозможность откусить пищу передними зубами; «онемение » всех зубов и слизистой оболочки десны, нередко слизи стой оболочки твердого и мягкого неба; неправильное смыкание зубов; затрудненное носовое дыхание; ощущение инородного тела в глотке, поперхивание,

Слайд 47

ОСМОТР Конфигурация лица изменена за счет посттравматического отека мягких тканей нижней трети лица, кровоизлияния, иногда подкожной эмфиземы. Носогубные складки сглажены. На коже лица могут быть ссадины, кровоподтеки, рвано-ушибленные раны. В случае значительного смещения отломка вниз при вертикальном положении больного удлиняется нижний отдел лица. Иногда можно отметить перемещение кожной части перегородки носа из горизонтального положения в косое вследствие смещения костной части перегородки носа вместе с отломанной верхней челюстью вниз.

Слайд 48: В полости рта

нередко удается отметить кровоизлияние в верхнем отделе крыловидно-нижнечелюстной складки, а при одностороннем переломе — на слизистой оболочке твердого неба. Мягкое небо кажется удлиненным, а маленький язычок может касаться корня языка или задней стенки глотки.

Слайд 49: При пальпации

передней и подвисочной поверхности тела верхней челюсти можно определить костную ступеньку в пределах видимого кровоизлияния, т.е. по всему периметру тела челюсти. Болевой симптом нагрузки положительный: надавливание на крыловидный отросток клиновидной кости с обеих сторон, последние моляры или твердое небо сопровождается болевыми ощущениями по ходу линии перелома. Иногда при этом фронтальный участок отломка опускается вниз.

Слайд 50: На рентгенограмме

костей лицевого скелета в передней по луаксиальной проекции в вертикальном положении больного определяется нарушение целости стенок грушевидного отверстия и скулоальвеолярного гребня слева и справа, а также уровень жидкости в верхнечелюстных пазухах вследствие кровоизлияния в них

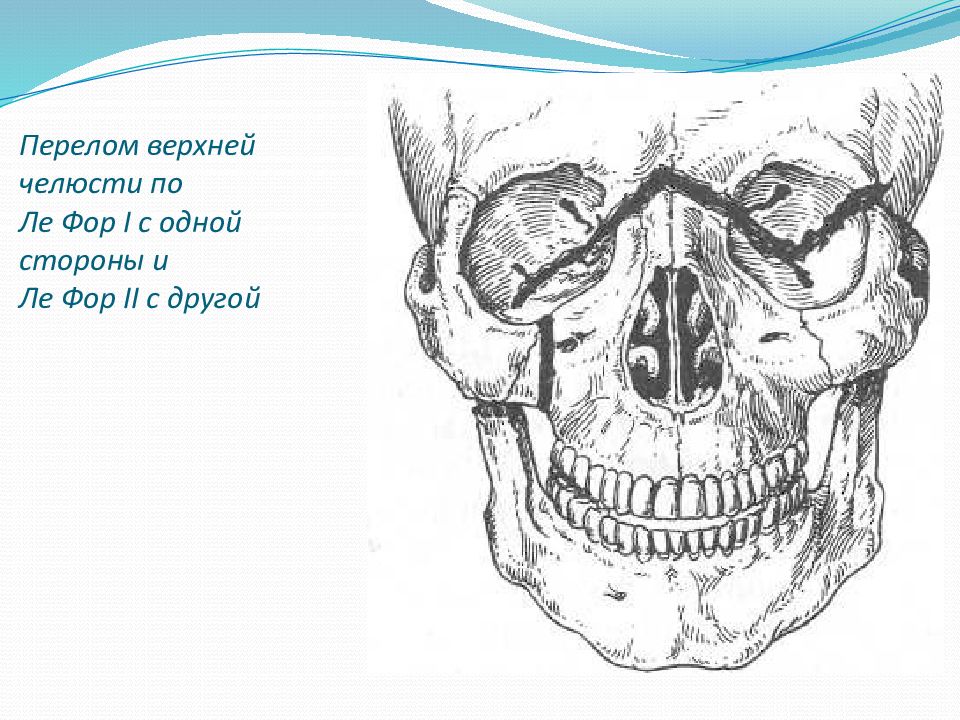

Слайд 52: Перелом верхней челюсти по Ле Фор I с одной стороны и Ле Фор II с другой

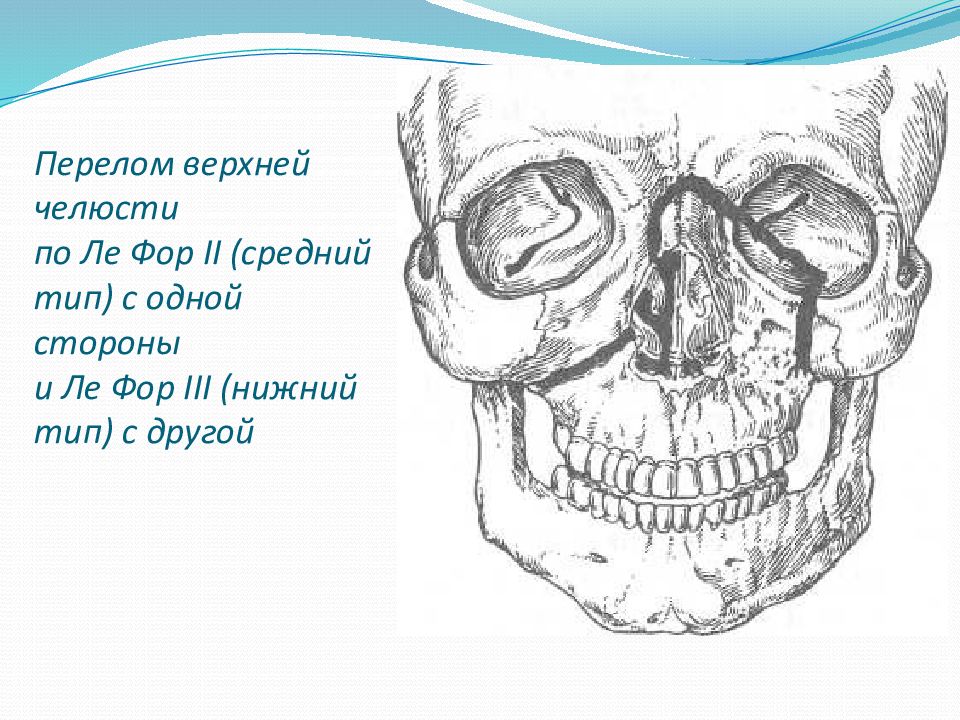

Слайд 54: Перелом верхней челюсти по Ле Фор II (средний тип) с одной стороны и Ле Фор III (нижний тип) с другой

Слайд 55

Экстренное специализированное лечение повреждений лица включает остановку кровотечения из магистральных сосудов и нормализацию внешнего дыхания. Раннее специализированное лечение направлено на предупреждение воспалительных осложнений, вправление и надежное закрепление отломков костей. Отсроченное специализированное лечение повреждений лица у пострадавших с сочетанной травмой проводят по мере выявления повреждений, нередко спустя 2-14 суток после травмы. Оно предусматривает борьбу с возникшими воспалительными осложнениями, вправление и закрепление отломков костей при переломах.

Слайд 56: в крови

пострадавших наступают грубые биохимические нарушения сразу же после травмы: содержание АТФ, алюминия, титана, трансферина, активность церулоплазмина, щелочной фосфатазы, общей лактатдегидрогеназы увеличиваются пропорционально тяжести перелома и общего состояния пациента

Слайд 57

Первая помощь Устранить дыхательную недостаточность в случае нарушения дыхания, для чего при необходимости освободить полость рта от мешающих дыханию инородных тел Обездвижить челюсть с помощью теменно-подбородочной повязки Остановить возможное кровотечение Наложить холодный компресс на место травмы Зафиксировать язык, если наблюдается его западание По возможности провести обезболивание с помощью доступных препаратов Обеспечить состояние покоя для будущей транспортировки пострадавшего в больницу

Слайд 58: Временными (транспортными)

средствами иммобилизации отломков при переломах верхней челюсти являются: бинтовая подбородочно - теменная повязка, эластичная подбородочная праща (повязка) Померанцевой - Урбанской, стандартная транспортная повязка, эластичные резиновые и сетчатые бинты. Цель временной иммобилизации - прижать нижнюю челюсть к верхней и удержать их в таком положении до проведения постоянного закрепления отломков, т.е. до оказания больному специализированной помощи. Различают ортопедические, хирургическо - ортопедические и хирургические способы закрепления отломков верхней челюсти.

Слайд 59: Репаративный остеогенез

Регенерация - - восстановление организмом утраченных или поврежденных частей. Репаративная регенерация - восстановление тканей, утраченных (погибших) в результате какого-либо патологического процесса. После закрепления отломков нижней челюсти необходимо создать условия для тех процессов, которые нередко называют "стимуляция" репаративного остеогенеза. По мнению многих физиологов, стимулировать сепаративную регенерацию, обусловленную филогенезом, практически нельзя. Под словом стимуляция рассматривается воздействие на некоторые стороны репарации (синоним репаративной регенерации) для создания оптимальных условий ее нормального течения. Исходя из ранее сказанного следует, что правильным считается использование таких терминов, как "оптимизация", "коррекция", "регуляция" репаративного остеогенеза. Чтобы разобраться в процессах перестройки костной ткани и образования новой кости ( при переломах или оперативных вмешательствах) необходимо выяснить какие выделяют этапы (периоды, фазы) репаративного остеогенеза. А.А. Корж и соавт. (1972) выделяют 4 фазы (стадии) репаративной регенерации: • I фаза - разрушение клеточных элементов и структур, входящих в состав кости; • II фаза - пролиферации и дифференцировки клеточных элементов; • III фаза - появление первичной костной структуры; • IV фаза - образование пластинчатой костной ткани.

Слайд 60: I стадия -

это первичная реакция на травму и характеризуется процессами разрушения клеток и структур, составляющих кость, а также соединительнотканных образований, нервов, сосудов и мышц, окружающих нижнюю челюсть. При переломе кости и расхождении костных фрагментов происходит нарушение целостности кровеносных сосудов. Между отломками скапливается кровь, а по периферии поврежденного очага образуется перифокальный экссудат, который формируется как компонент острой воспалительной реакции на повреждение ткани. Фиброзная, жировая и гемопоэтичная ткани гибнут в результате прямого воздействия травмирующего фактора и в результате нарушения кровоснабжения. Края костных отломков некротизируются. В месте перелома наблюдается острое воспаление, которое сопровождается экссудацией и эмиграцией клеточных элементов крови. Продолжительность этого периода - до трех дней.

Слайд 61: II стадия -

это пролиферация и дифференцировка клеточных элементов. Продолжается 8 дней. Происходит формирование грануляционной ткани, пролиферация остеогенных и соединительнотканных клеток, врастание фибробластов вместе с ростом мелких сосудов. Между фибробластами образуются тонкие тяжи, соединяющие одну клетку с другой. Таким образом формируется фибробластический синцитий. Новообразованные сосуды врастают в фибробластические слои. Так возникает юная соединительная ткань (грануляционная ткань), которая постепенно заполняет раневой дефект.

Слайд 62: III стадия -

появление первичных костных структур. В этот период происходит созревание и фиброзное превращение грануляционной ткани. Преобразование грануляционной ткани в грубоволокнистую означает образование первичной костной мозоли. Начинается период с 9-10 дня после травмы. Фиброзное сращение продолжается в среднем от 20 до 30 дней.

Слайд 63: IV стадия -

наблюдается резорбция провизорной кости и образование пластинчатой костной ткани. Формируется вторичная костная мозоль. Весь цикл перестройки костной ткани, начиная с рассасывания кости и заканчивая образованием новой костной ткани, занимает около 100 дней ( Bleicher, 1988). Процесс перестройки костной ткани обеспечивается двумя типами клеток: остеобластами и остеокластами. Остеобласты вырабатывают вещества, обеспечивающие построение кости и после выполнения своей функции они гибнут. Остеокласты принадлежат к классу макрофагов, которые рассасывают костную ткань, т.е. утилизируют гидроксиапатиты (минеральный компонент кости). Разрушая старую кость, остеокласты способствуют построению новой костной ткани, которая осуществляется остеобластами.

Слайд 64: Морфологически регенерацию костной ткани в линии перелома Воронович И.Р. и соавт. ( 1994) представляют следующим образом:

до 15 дня после травмы - отмечено рассасывание концов костных отломков (к 10-м суткам место перелома заполняет остеобластическая, а местами и хондроидно -хрящевая ткань); на 15-30 сутки после перелома концы костных отломков соединились между собой молодой губчатой костной тканью, а костные балки регенерата переходили без резких границ в костную ткань отломков; с 30 по 45 день - губчатая кость тесно переплетается с тканью концов отломков и в костной ткани отломков отмечались явления перестройки (могут сохраняться участки фиброзной и хондроидной ткани); с 45 по 60-е сутки участки фиброзной и хондроидной ткани исчезали и замещались костными балками ; с 60-х суток регенерат состоял из костных балок и охватывал кость периостально в месте перелома в виде муфты. Таким образом, в регенерате в течение первых 20 суток преобладает фиброзная ткань, а начиная с 30-го дня - костная.

Слайд 65: Квалифицированная врачебная помощь

На первой стадии репаративного остеогенеза Обеспечение нормального выполнения дыхательных функций (для чего в случае необходимости проводится трахеотомия) для уменьшения боли и снятия эмоционального напряжения назначают анальгетики, седативные и гипосенсибилизирующие препараты. Делают проводниковое обезболивание. По показаниям удаляют зуб из щели перелома и переводят открытые переломы в закрытые (проводят хирургическую обработку послеоперационной раны). Осуществляют репозицию и фиксацию отломков челюстей, надевают резиновую тягу.

Слайд 66: Квалифицированная врачебная помощь

Для профилактики развития посттравматических воспалительных осложнений назначают антибактериальные препараты (сульфаниламиды, антибиотики и др.). Проводится тщательное соблюдение гигиены полости рта (частые полоскания полости рта растворами антисептиков, чистка зубов и шин зубными щетками). Больным назначают челюстной стол. С целью профилактики развития посттравматических воспалительных осложнений в щели перелома и создание благоприятных условий для течения репаративного остеогенеза предложено заполнять послеоперационную рану различного рода пластическими материалами: трансплантацию аутологичного костного мозга в щель перелома, аллокостным брефопластическим материалом. биоактивной керамикой - трикальцийфосфатом, гидроксиапатитом, коллапаном

Слайд 67: Квалифицированная врачебная помощь

С первых дней лечения больного можно назначить следующие физиотерапевтические методы : микроволновую терапию (при невыраженном отеке); атермическую дозу электрического поля УВЧ или электромагнитное поле СВЧ (при отеках); облучение ультрафиолетовыми лучами (при нарушении целостности кожи или слизистой оболочки полости рта); Электрофорез анестетиков (при болях). Такие физиотерапевтические процедуры снимают боль, улучшают лимфо - и кровообращение, способствуя рассасыванию гематомы и отека применять бишофит на область посттравматической гематомы, что способствует быстрому рассасыванию последней. Квалифицированная врачебная помощь

Слайд 68: Квалифицированная врачебная помощь

На второй стадии репаративного остеогенеза продолжают профилактику развития воспалительных процессов. Поэтому рекомендовано продолжать те лечебные мероприятия, которые были начаты в первом периоде (антибиотики, сульфаниламиды и др.). Для стимуляции иммуногенеза и повышения неспецифической резистентности организма больным назначают пиримидиновые производные ( метилурацил, пентоксил ) или анаболические препараты стероидной ( ретаболил, метандростенолон ) и нестероидной ( оротат калия) структуры. Весова Е.П. доказала, что у больных с переломами нижней челюсти в первые дни после травмы наблюдается достоверное снижение уровня лизоцима в слюне и крови. Выявленный иммунодефицит у больных не устраняется Указанное лечение способствует консолидации отломков челюсти и является профилактикой развития посттравматического остеомиелита. Врач ежедневно осуществляет контроль за состоянием назубных шин (подтягивают лигатуры и, при необходимости, меняют резиновые тяги). Проводится тщательная гигиена полости рта. Из Физиотерапевтических процедур в этот период можно назначить олиготермические дозы УВЧ, инфракрасное и ультрафиолетовое облучение, парафинотерапию, лазерное облучение. Квалифицированная врачебная помощь

Слайд 69: Квалифицированная врачебная помощь

В третьей стадии заживления перелома все лечебные мероприятия должны быть направлены на создание благоприятных условий для течения репаративного остеогенеза. В этот период больным продолжают применение лекарств, направленных на повышение неспецифической резистентности организма, назначают поливитамины с минеральными веществами. Ежедневно контролируют состояние шин и следят за соблюдением гигиены полости рта. Травма нижней челюсти сопровождается нарушением минерального обмена. После травмы у больных отмечается стойкое снижение в кости солей кальция В этот период больным назначают электрофорез кальция и фосфора на период не менее двух недель. Электрофорез кальция и фосфора желательно сочетать с общим ультрафиолетовым облучением по нормальной или ускоренной схеме (УФ- облучение можно заменить общей франклинизацией или аэроионотерапией). Стимулирует консолидацию костной мозоли применение ультразвука, тепловых процедур или аппликации парафина, озокерита, бишофита, лечебной грязи.

Слайд 70: Квалифицированная врачебная помощь

В стадии Формирования вторичной костной мозоли (4-я стадия), т.е. после снятия назубных шин Макареня В.В. (1993) предлагает следующий комплекс упражнений: открывание и закрывание рта в медленном и среднем темпе (20-30 раз); открывание рта при помощи пальцев, которые обхватывают нижнюю челюсть (20-30 раз); боковые движения нижней челюсти при полуоткрытом рте и сомкнутых зубах при помощи пальцев или кулаков, прижатых со стороны щек к нижней челюсти (20-30 раз); круговые движения нижней челюсти (10-15 раз); открывание рта при помощи аппаратов для механотерапии, введенных между боковыми зубами (5-10 раз по 1-2 минуты); выдвижение челюсти при закрытом рте и сомкнутых зубах (20-30 раз); полоскание полости рта теплой водой (40-60 сек), чтобы расслабить мышцы и снять усталость. Активно-пассивную механотерапию проводят по 15-20 минут 3-4 раза ежедневно. Механотерапия дополняет занятия лечебной физкультурой.

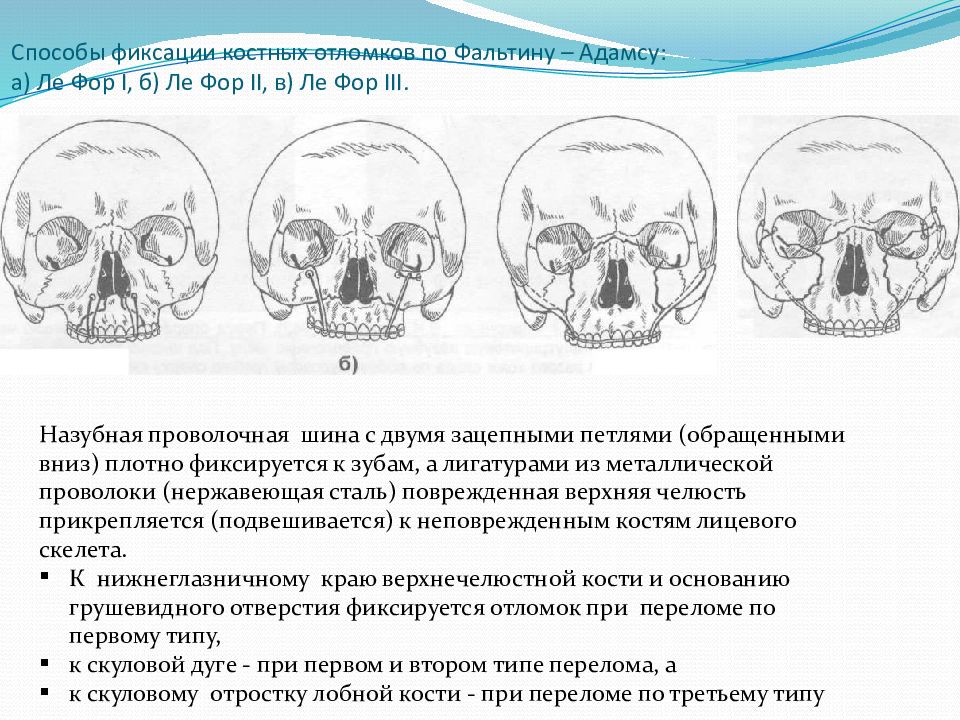

Слайд 71: Способы фиксации костных отломков по Фальтину – Адамсу: а) Ле Фор I, б) Ле Фор II, в) Ле Фор III

Назубная проволочная шина с двумя зацепными петлями (обращенными вниз) плотно фиксируется к зубам, а лигатурами из металлической проволоки (нержавеющая сталь) поврежденная верхняя челюсть прикрепляется (подвешивается) к неповрежденным костям лицевого скелета. К нижнеглазничному краю верхнечелюстной кости и основанию грушевидного отверстия фиксируется отломок при переломе по первому типу, к скуловой дуге - при первом и втором типе перелома, а к скуловому отростку лобной кости - при переломе по третьему типу

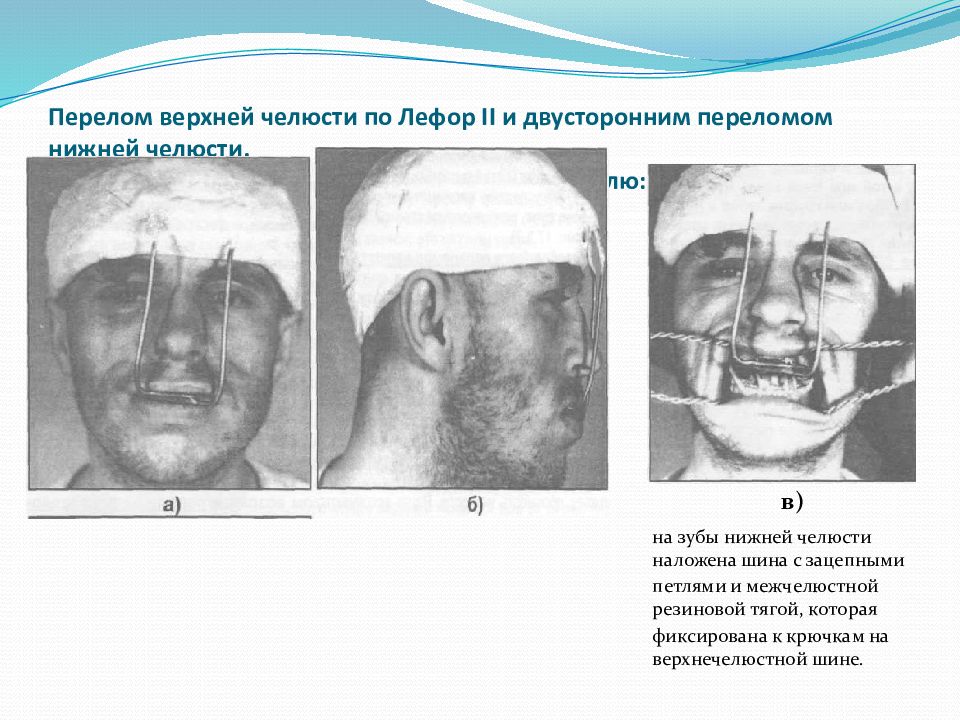

Слайд 72: Перелом верхней челюсти по Лефор II и двусторонним переломом нижней челюсти. Метод лечения верхней челюсти по Фидершпилю :

на зубы нижней челюсти наложена шина с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой, которая фиксирована к крючкам на верхнечелюстной шине. в)

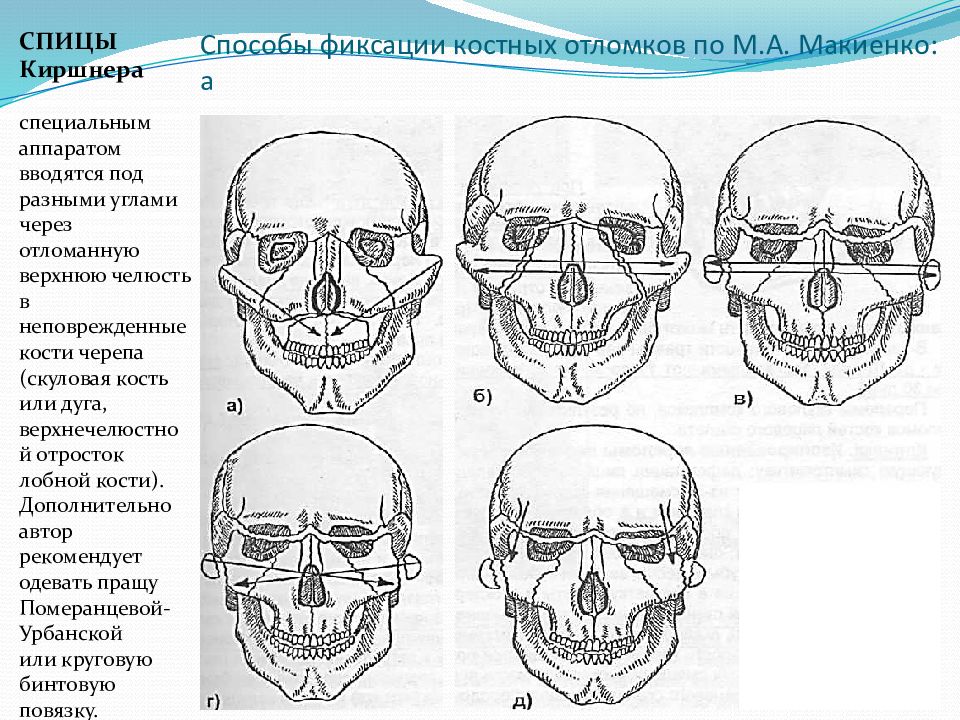

Слайд 73: Способы фиксации костных отломков по М.А. Макиенко: а

СПИЦЫ Киршнера специальным аппаратом вводятся под разными углами через отломанную верхнюю челюсть в неповрежденные кости черепа ( скуловая кость или дуга, верхнечелюстной отросток лобной кости). Дополнительно автор рекомендует одевать пращу Померанцевой- Урбанской или круговую бинтовую повязку.

Слайд 74

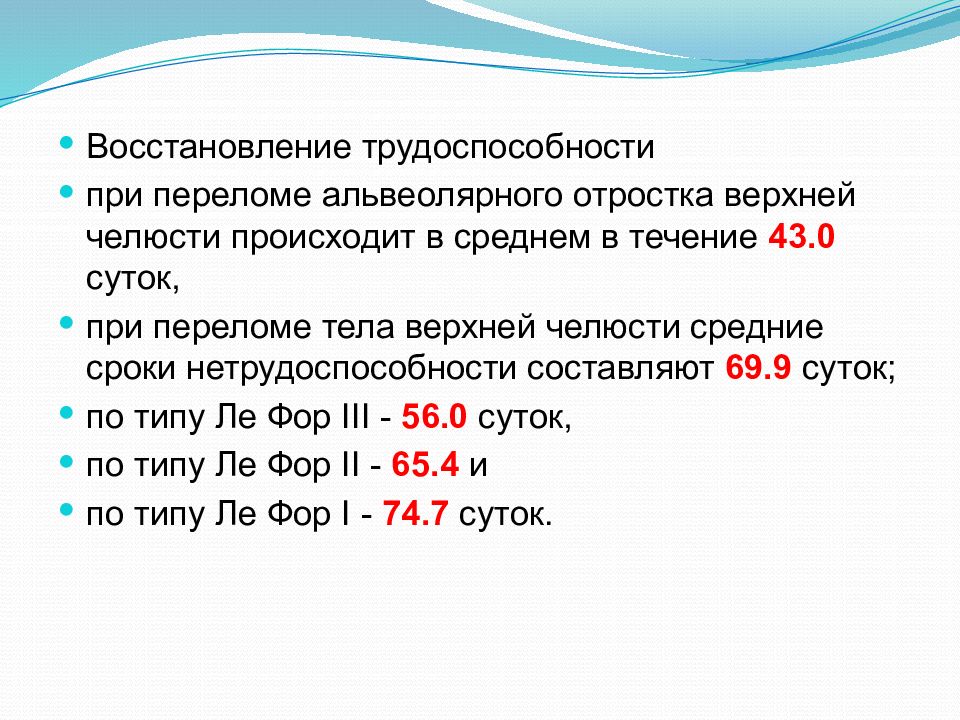

Восстановление трудоспособности при переломе альвеолярного отростка верхней челюсти происходит в среднем в течение 43.0 суток, при переломе тела верхней челюсти средние сроки нетрудоспособности составляют 69.9 суток; по типу Ле Фор III - 56.0 суток, по типу Ле Фор II - 65.4 и по типу Ле Фор I - 74.7 суток.

Слайд 75

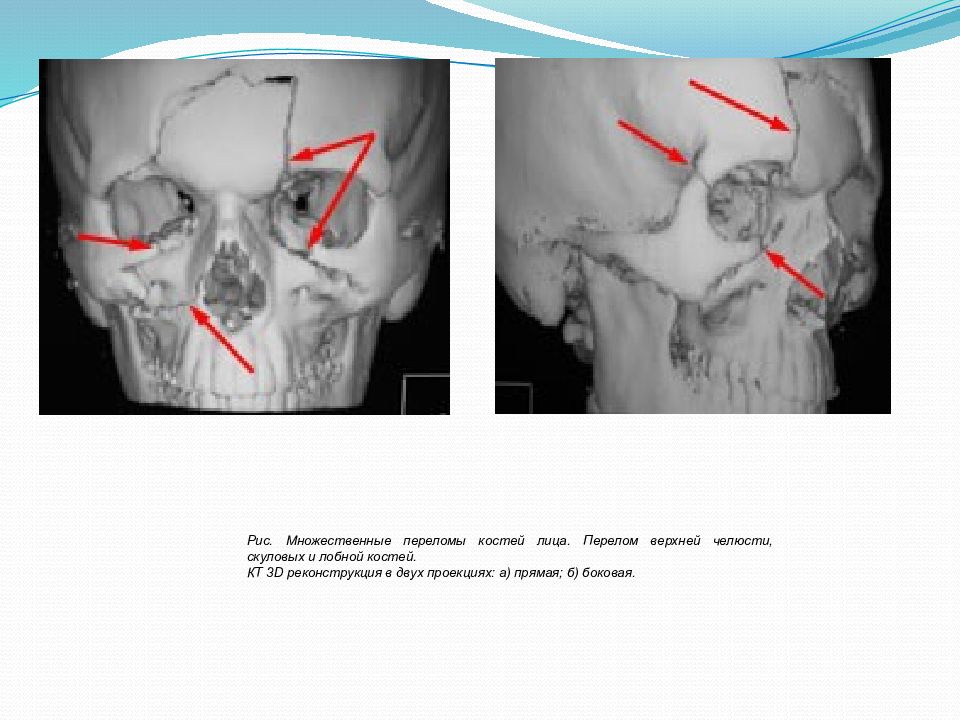

Рис. Множественные переломы костей лица. Перелом верхней челюсти, скуловых и лобной костей. КТ 3D реконструкция в двух проекциях: а) прямая; б) боковая.

Слайд 76

Множественный перелом костей лицевого и мозгового черепа. Полный отрыв лицевого черепа от мозгового черепа, черепо -лицевое разъединение или черепно-лицевой дизостоз, классический тип Фор-III. Перелом нижней челюсти. КТ 3D реконструкция в трех проекциях: а) прямая; б), в) боковые.

Слайд 77: ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ КОСТИ

В клинической практике при диагностике переломов скуловой кости и дуг наиболее часто используется классификация Р.Ф.Низовой (1967), согласно которой выделяется 3 группы переломов: переломы скуловой кости без смещения, со смещением, с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи; переломы скуловой дуги без смещения, со смещением; переломы одновременные скуловой кости и дуги без смещения, со смещением, с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи

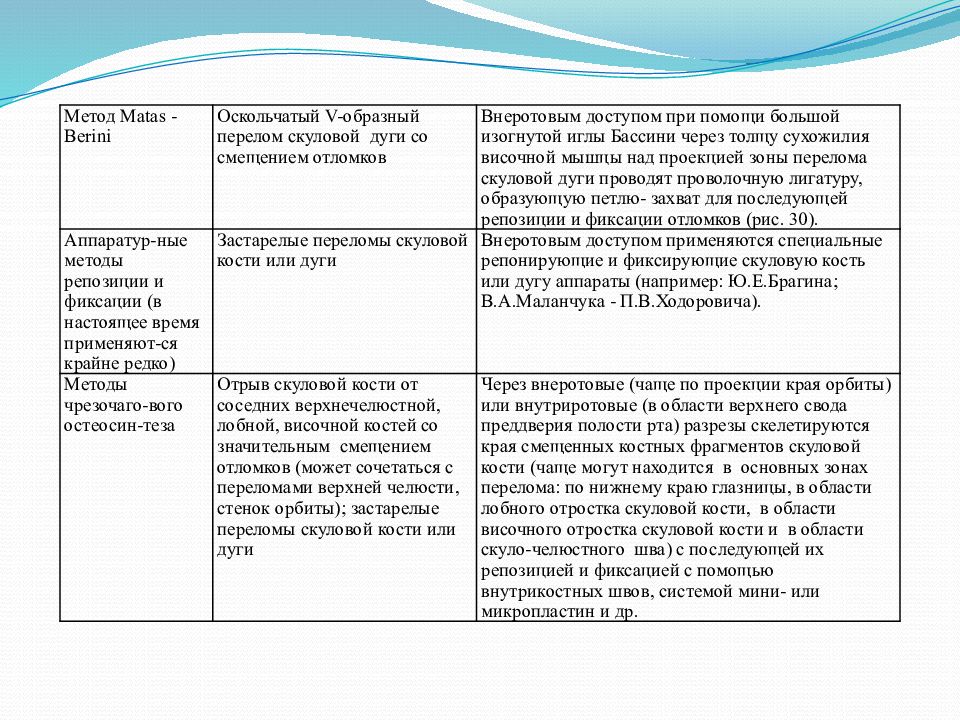

Слайд 78

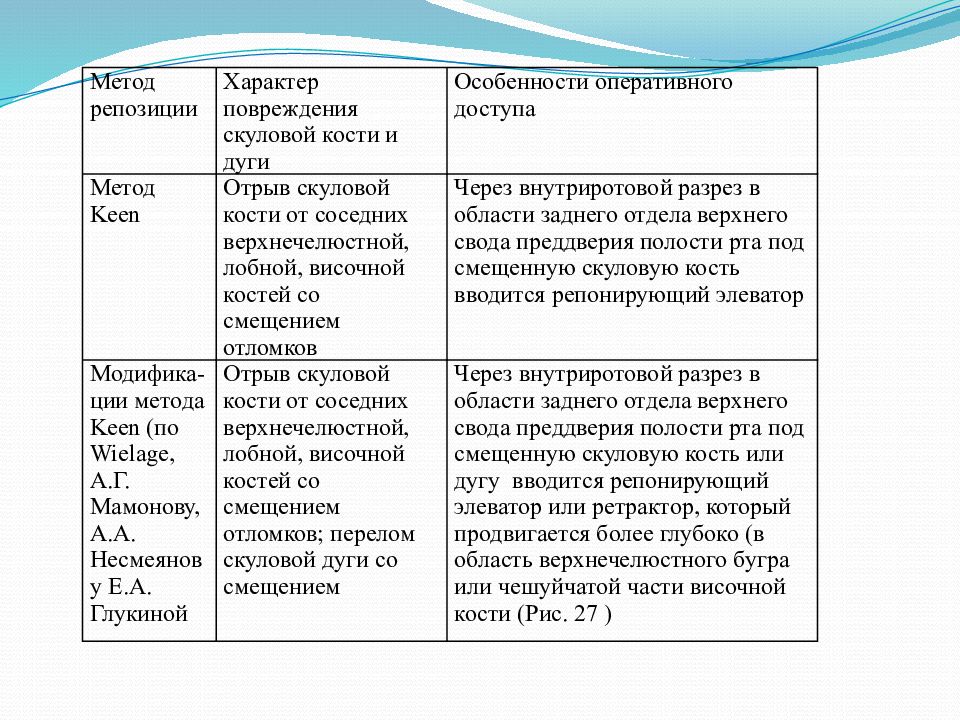

Метод репозиции Характер повреждения скуловой кости и дуги Особенности оперативного доступа Метод Keen Отрыв скуловой кости от соседних верхнечелюстной, лобной, височной костей со смещением отломков Через внутриротовой разрез в области заднего отдела верхнего свода преддверия полости рта под смещенную скуловую кость вводится репонирующий элеватор Модифика-ции метода Keen (по Wielage, А.Г. Мамонову, А.А. Несмеянову Е.А. Глукиной Отрыв скуловой кости от соседних верхнечелюстной, лобной, височной костей со смещением отломков; перелом скуловой дуги со смещением Через внутриротовой разрез в области заднего отдела верхнего свода преддверия полости рта под смещенную скуловую кость или дугу вводится репонирующий элеватор или ретрактор, который продвигается более глубоко (в область верхнечелюстного бугра или чешуйчатой части височной кости (Рис. 27 )

Слайд 79

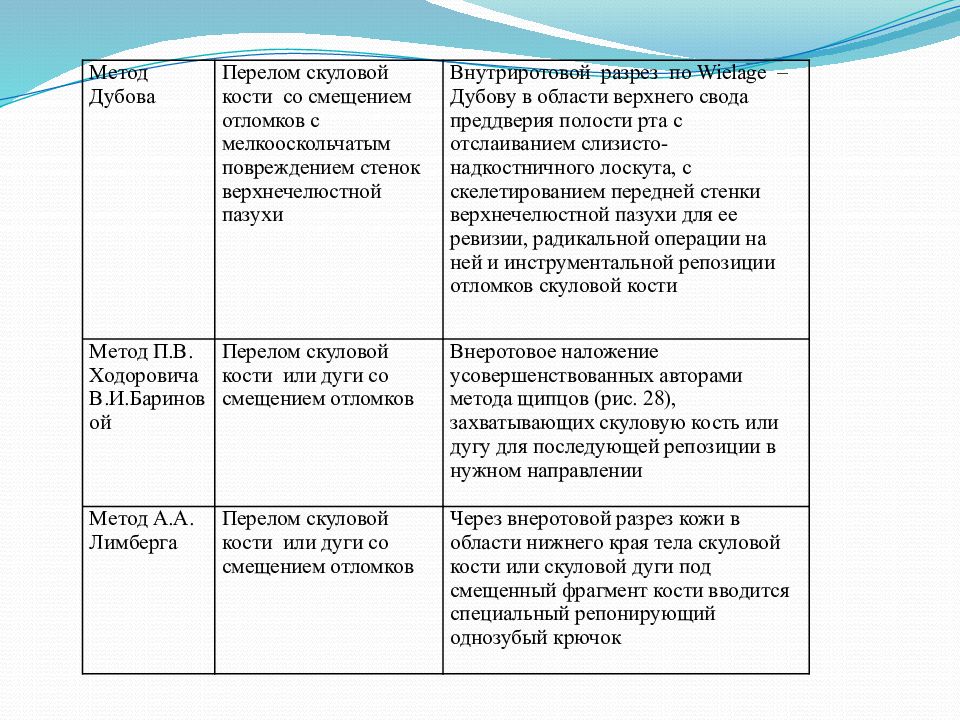

Метод Дубова Перелом скуловой кости со смещением отломков с мелкооскольчатым повреждением стенок верхнечелюстной пазухи Внутриротовой разрез по Wielage – Дубову в области верхнего свода преддверия полости рта с отслаиванием слизисто- надкостничного лоскута, с скелетированием передней стенки верхнечелюстной пазухи для ее ревизии, радикальной операции на ней и инструментальной репозиции отломков скуловой кости Метод П.В. Ходоровича В.И.Бариновой Перелом скуловой кости или дуги со смещением отломков Внеротовое наложение усовершенствованных авторами метода щипцов (рис. 28), захватывающих скуловую кость или дугу для последующей репозиции в нужном направлении Метод А.А. Лимберга Перелом скуловой кости или дуги со смещением отломков Через внеротовой разрез кожи в области нижнего края тела скуловой кости или скуловой дуги под смещенный фрагмент кости вводится специальный репонирующий однозубый крючок

Слайд 80

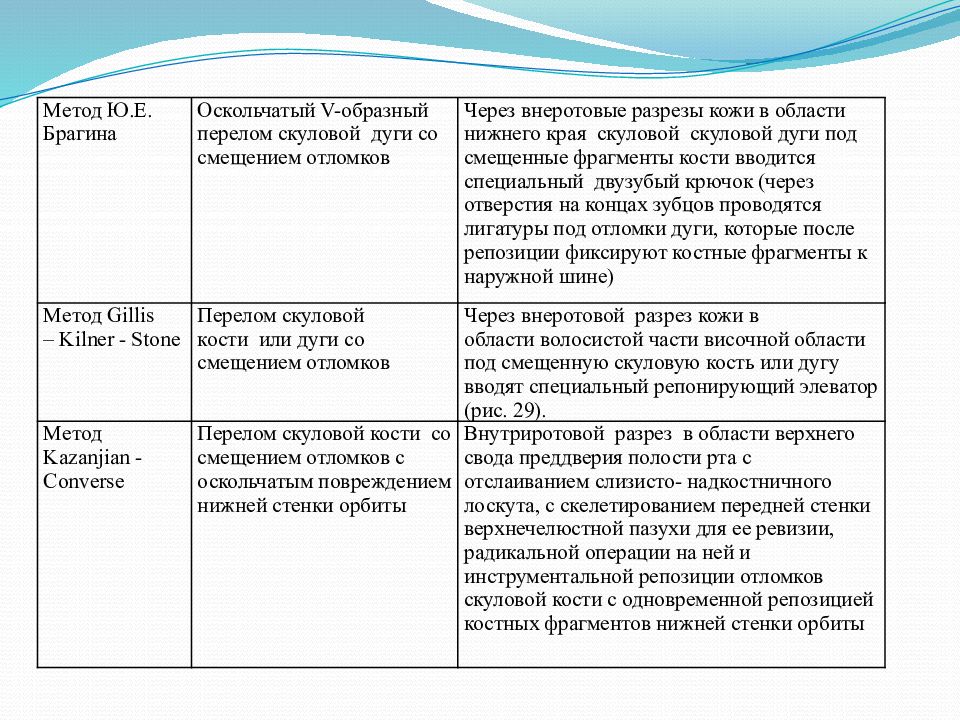

Метод Ю.Е. Брагина Оскольчатый V -образный перелом скуловой дуги со смещением отломков Через внеротовые разрезы кожи в области нижнего края скуловой скуловой дуги под смещенные фрагменты кости вводится специальный двузубый крючок (через отверстия на концах зубцов проводятся лигатуры под отломки дуги, которые после репозиции фиксируют костные фрагменты к наружной шине) Метод Gillis – Kilner - Stone Перелом скуловой кости или дуги со смещением отломков Через внеротовой разрез кожи в области волосистой части височной области под смещенную скуловую кость или дугу вводят специальный репонирующий элеватор (рис. 29). Метод Kazanjian - Converse Перелом скуловой кости со смещением отломков с оскольчатым повреждением нижней стенки орбиты Внутриротовой разрез в области верхнего свода преддверия полости рта с отслаиванием слизисто- надкостничного лоскута, с скелетированием передней стенки верхнечелюстной пазухи для ее ревизии, радикальной операции на ней и инструментальной репозиции отломков скуловой кости с одновременной репозицией костных фрагментов нижней стенки орбиты

Последний слайд презентации: Переломы верхней челюсти

Метод Matas - Berini Оскольчатый V -образный перелом скуловой дуги со смещением отломков Внеротовым доступом при помощи большой изогнутой иглы Бассини через толщу сухожилия височной мышцы над проекцией зоны перелома скуловой дуги проводят проволочную лигатуру, образующую петлю- захват для последующей репозиции и фиксации отломков (рис. 30). Аппаратур-ные методы репозиции и фиксации (в настоящее время применяют-ся крайне редко) Застарелые переломы скуловой кости или дуги Внеротовым доступом применяются специальные репонирующие и фиксирующие скуловую кость или дугу аппараты (например: Ю.Е.Брагина; В.А.Маланчука - П.В.Ходоровича). Методы чрезочаго-вого остеосин-теза Отрыв скуловой кости от соседних верхнечелюстной, лобной, височной костей со значительным смещением отломков (может сочетаться с переломами верхней челюсти, стенок орбиты); застарелые переломы скуловой кости или дуги Через внеротовые (чаще по проекции края орбиты) или внутриротовые (в области верхнего свода преддверия полости рта) разрезы скелетируются края смещенных костных фрагментов скуловой кости (чаще могут находится в основных зонах перелома: по нижнему краю глазницы, в области лобного отростка скуловой кости, в области височного отростка скуловой кости и в области скуло-челюстного шва) с последующей их репозицией и фиксацией с помощью внутрикостных швов, системой мини- или микропластин и др.