Первый слайд презентации: Переломы костей у животных

Слайд 2

Перелом — это частичное или полное нарушение целости кости под влиянием механического усилия, сопровождающееся повреждением мягких тканей. При переломе костей происходят разрывы мышц, фасций, сухожилий, нервов, сосудов и т.д. как от внешнего воздействия, так и от внутреннего повреждения острыми отломками и осколками кости.

Слайд 3: Классификация переломов

По этиологии: травматические (возникающие под действием внешнего насилия) и патологические (наступают вследствие патологического состояния костной ткани). По времени возникновения: врождённые и приобретённые. По характеру повреждения тканей: закрытые (целость кожного покрова сохраняется) и открытые (сопровождающиеся повреждением кожи и подлежащих мягких тканей и имеющие прямое или косвенное сообщение с внешней средой). Множественные переломы - одновременные перелом нескольких костей.

Слайд 4: Классификация переломов

По локализации: переломы плоских, трубчатых и других костей, а в трубчатых костях, кроме того, выделяют переломы эпифизарные, диафизарные, метафизарные. По степени повреждения костей: неполные (нарушение целости кости происходит частично), и полные (разъединение кости во всю её толщину). Кроме того, возможны множественные переломы.

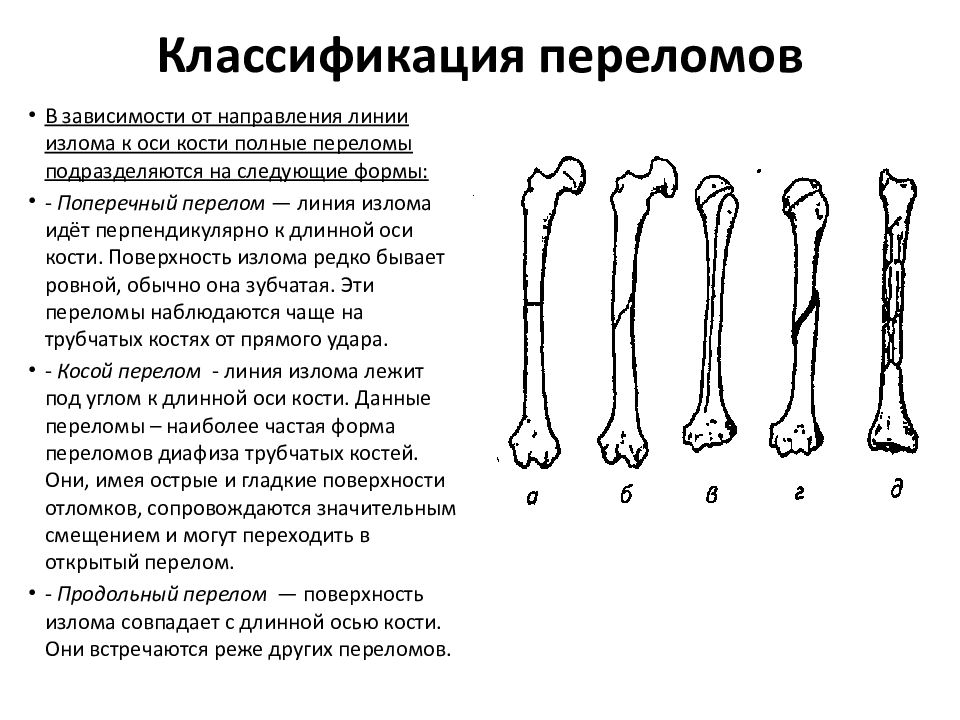

Слайд 5: Классификация переломов

В зависимости от направления линии излома к оси кости полные переломы подразделяются на следующие формы: - Поперечный перелом — линия излома идёт перпендикулярно к длинной оси кости. Поверхность излома редко бывает ровной, обычно она зубчатая. Эти переломы наблюдаются чаще на трубчатых костях от прямого удара. - Косой перелом - линия излома лежит под углом к длинной оси кости. Данные переломы – наиболее частая форма переломов диафиза трубчатых костей. Они, имея острые и гладкие поверхности отломков, сопровождаются значительным смещением и могут переходить в открытый перелом. - Продольный перелом — поверхность излома совпадает с длинной осью кости. Они встречаются реже других переломов.

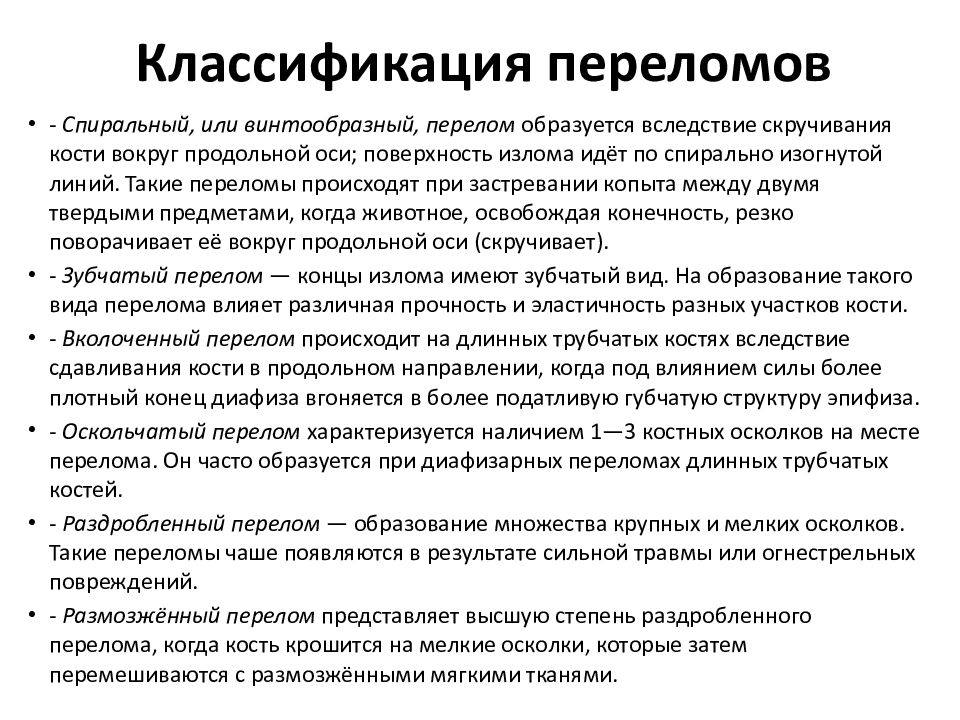

Слайд 6: Классификация переломов

- Спиральный, или винтообразный, перелом образуется вследствие скручивания кости вокруг продольной оси; поверхность излома идёт по спирально изогнутой линий. Такие переломы происходят при застревании копыта между двумя твердыми предметами, когда животное, освобождая конечность, резко поворачивает её вокруг продольной оси (скручивает). - Зубчатый перелом — концы излома имеют зубчатый вид. На образование такого вида перелома влияет различная прочность и эластичность разных участков кости. - Вколоченный перелом происходит на длинных трубчатых костях вследствие сдавливания кости в продольном направлении, когда под влиянием силы более плотный конец диафиза вгоняется в более податливую губчатую структуру эпифиза. - Оскольчатый перелом характеризуется наличием 1—3 костных осколков на месте перелома. Он часто образуется при диафизарных переломах длинных трубчатых костей. - Раздробленный перелом — образование множества крупных и мелких осколков. Такие переломы чаше появляются в результате сильной травмы или огнестрельных повреждений. - Размозжённый перелом представляет высшую степень раздробленного перелома, когда кость крошится на мелкие осколки, которые затем перемешиваются с размозжёнными мягкими тканями.

Слайд 7: Классификация переломов

- Отрывные переломы происходят вследствие сильных мышечных сокращений; при этом отрываются костные участки, к которым прикреплены сухожилия, связки, мышцы. Отрывные переломы встречаются на пяточной кости и сесамовидных костях путового сустава, венечном отростке копытной кости и локтевом бугре.

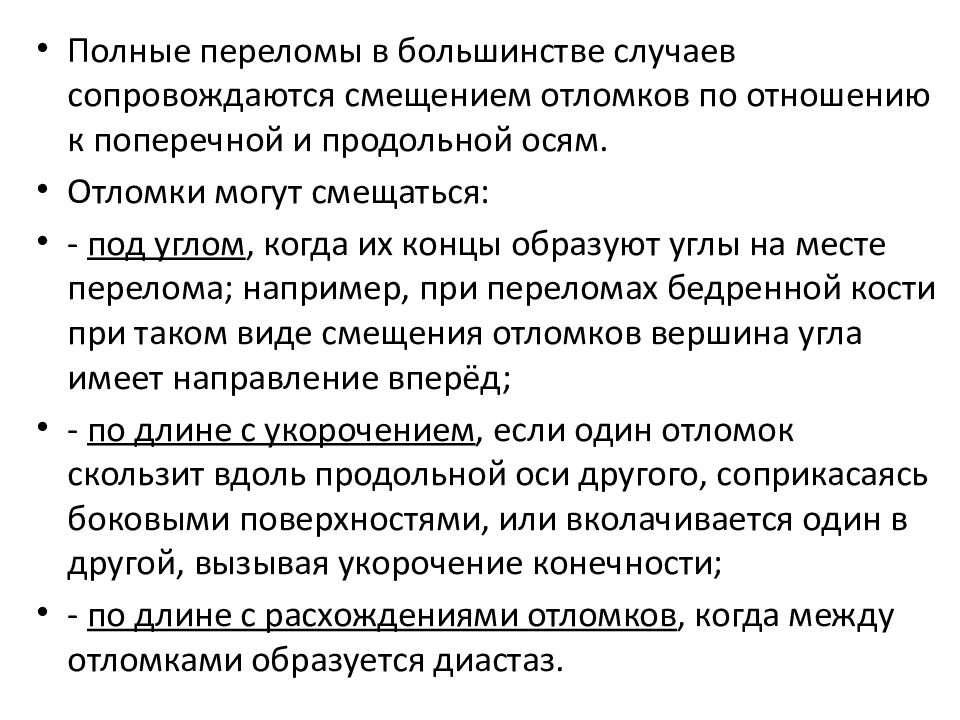

Слайд 8

Полные переломы в большинстве случаев сопровождаются смещением отломков по отношению к поперечной и продольной осям. Отломки могут смещаться: - под углом, когда их концы образуют углы на месте перелома; например, при переломах бедренной кости при таком виде смещения отломков вершина угла имеет направление вперёд; - по длине с укорочением, если один отломок скользит вдоль продольной оси другого, соприкасаясь боковыми поверхностями, или вколачивается один в другой, вызывая укорочение конечности; - по длине с расхождениями отломков, когда между отломками образуется диастаз.

Слайд 9: Этиология переломов

Предрасполагающие причины: патологические или физиологические изменения прочности костной ткани ( остеосаркомы, рахит, остеомаляция, остеомиелит, авитаминоз, старческий остеопороз, беременность и т. п.). Производящие причины —механические воздействия: ушибы, удары, толчки, падение на твёрдую почву, огнестрельные ранения, резкие мышечные сокращения и т. д.

Слайд 10: Клинические признаки

При неполных переломах : нарушение функции органа Сильная болезненность при пальпации по линии излома. При полных закрытых переломах: боль ; нарушение функции; дефигурация повреждённого сегмента (изменением контуров анатомического рельефа, положения и размеров поражённого участка); подвижность кости вне суставов; костная крепитация.

Слайд 11: Клинические признаки

Из общих клинических проявлений у всех животных в первые 3—6 суток после перелома наблюдается слабая лихорадка, учащение пульса (на 10—15 ударов) и дыхания (на 5—20 дыхательных движений), угнетённое состояние и отсутствие или понижение аппетита. В области травмированной кости и мягких тканей отмечается умеренно выраженная болезненная горячая припухлость (воспалительный отёк ), которая через 7—10 суток исчезает.

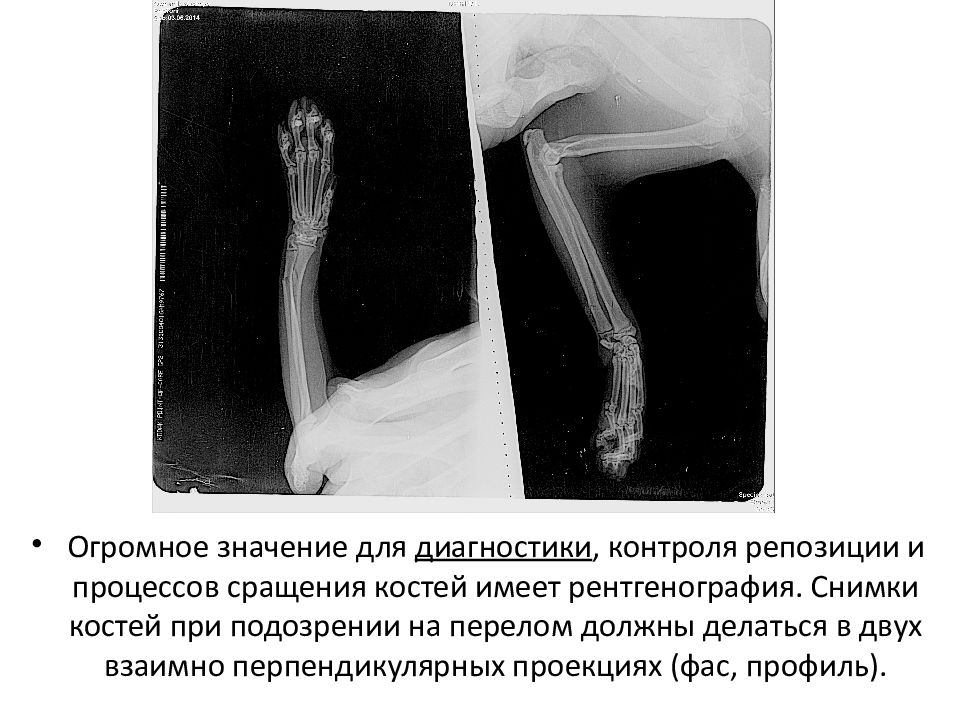

Слайд 12

Огромное значение для диагностики, контроля репозиции и процессов сращения костей имеет рентгенография. Снимки костей при подозрении на перелом должны делаться в двух взаимно перпендикулярных проекциях (фас, профиль).

Слайд 13

Полный поперечный (зубчатый) перелом дистального эпифиза бедренной кости со смещением отломков (по длине с укорочением)

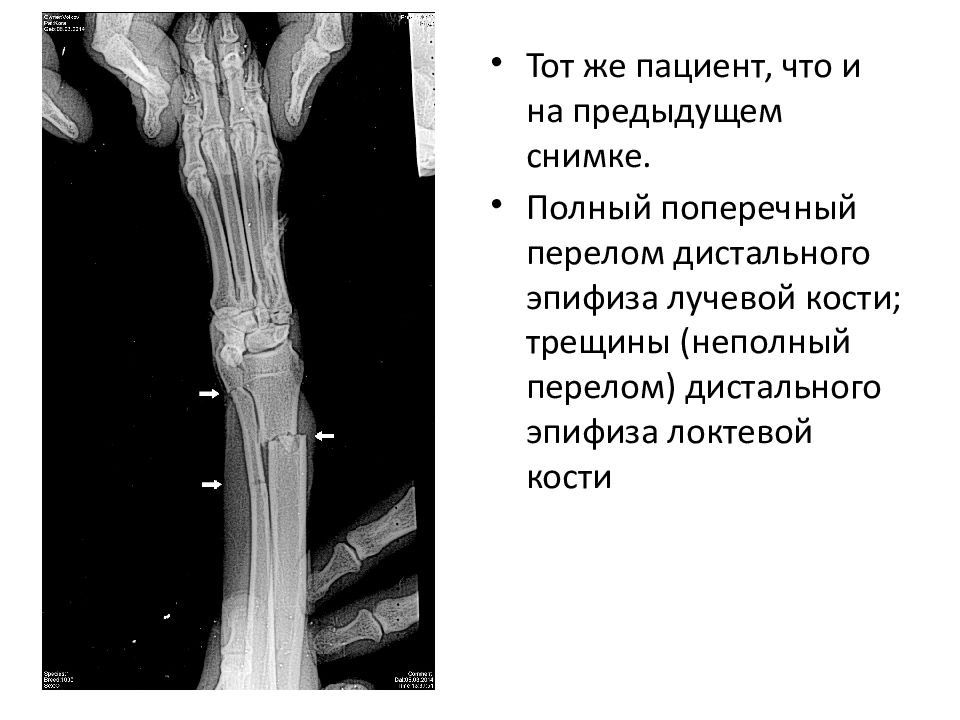

Слайд 15

Тот же пациент, что и на предыдущем снимке. Полный поперечный перелом дистального эпифиза лучевой кости; трещины (неполный перелом) дистального эпифиза локтевой кости

Слайд 16: Механизм заживления переломов

В первый момент после травмы в области перелома отмечается разрушение тканей: костных балок, костного мозга, сосудов и т. д. Между отломками возникают большие или меньшие кровоизлияния. В кровоизлиянии эритроциты распадаются, выпадает фибрин, образуя кровяной сгусток. Он является первым скрепляющим отломки материалом (так называемый первичный клей), который восстанавливает целостность повреждённой кости.

Слайд 17: Механизм заживления переломов

В зоне перелома в первые же часы появляются морфологические признаки нарушения микроциркуляции; наиболее ранний из них — травматический отёк. Гематома быстро теряет значительную часть жидкости, превращаясь в плотные белковые массы, являющиеся основой для репаративных процессов, способствующих проникновению мезенхимальных элементов, из которых формируется мозоль. Первыми клеточными элементами, которые выявляют после травмы, являются немногочисленные лейкоциты, а затем — макрофаги. Постепенно к ним присоединяются по ходу сосудов единичные малодифференцированные клетки (стволовые или мезенхимальные ). Эти клетки обладают высокой пролиферативной активностью, они являются клеточным резервом для гистогенеза.

Слайд 18: Механизм заживления переломов

Через 1…2 суток парезы сосудов и стазы сменяются активной гиперемией, которая сохраняется в течение периода образования провизорной мозоли, а затем постепенно уменьшается. На 3-и сутки начинают выявляться новообразованные капилляры. Появлению регенерата способствует и наличие лейкоцитов в излившейся крови. На 4…5-е сутки формируются немногочисленные тонкостенные сосуды синусоидного типа, в которых появляются эритроциты (начало гемоциркуляции ). Это предшествует процессу образования кости. В кровяной сгусток врастает молодая мезенхимальная ткань, сходная грануляционной, — недифференцированная стадия образования костной мозоли. В этой ткани формируются остеогенные клетки. Появляются остеобласты.

Слайд 19: Механизм заживления переломов

Синтезируются и появляются коллагеновые волокна. Они собираются в пучки, на которых адсорбируется гомогенное остеоидное вещество с последующим обызвествлением. Остеобласты превращаются в остеоциты. Новообразованные примитивные костные балки появляются в остеогенной клеточно-волокнистой ткани уже на 2-й неделе, прежде всего в месте контакта с предшествующими костными структурами, в том числе – с костными осколками, соединяя их между собой.

Слайд 20: Механизм заживления переломов

К концу месяца количество костных структур значительно увеличивается, во многих участках уже отмечается костное соединение отломков перелома. Таким образом формируется провизорная грубоволокнистая костная мозоль. В последующем провизорная костная мозоль перестраивается путём рассасывания и замещения пластинчатыми, более зрелыми костными структурами. На этом этапе преобладает остеокластическая резорбция. Процесс перестройки костей скелета осуществляется постоянно.

Слайд 21: Лечение переломов

Основные принципы лечения переломов: точная репозиция костных отломков с хорошим контактом конгруэнтных поверхностей, их стабильной фиксации до сращения ; обеспечение хорошей трофики области перелома; минимальная травматичность метода хирургической фиксации возможность функционального лечения.

Слайд 22: Первая помощь

Первая помощь при закрытых переломах должна быть направлена на ограничение движения и смещения отломков кости, вызывающих сильные боли и травматизацию мышц, сосудов и нервов; предупреждение перехода закрытого перелома в открытый вследствие повреждения кожного покрова костными отломками. Для этого накладывают временную иммобилизующую повязку на повреждённую область и предоставляют животному покой. При открытых переломах края раны и кожу по её окружности обрабатывают раствором йода, закрывают рану повязкой и иммобилизуют. Для иммобилизации могут быть использованы шинные повязки из подручного материала или специальные металлические шины. При наложении шин с целью предотвращения пролежней в местах наибольшего давления подкладывают подручный мягкий материал или пласты серой ваты. Надлежащая фиксация отломков при переломах костей конечностей достигается при условии, что повязка блокирует подвижность суставов выше и ниже места перелома.

Слайд 23: Консервативное лечение закрытых переломов

вправление сместившихся отломков; иммобилизация отломков в правильном положении (наложение иммобилизирующей повязки); обеспечение условий регенерации и стимуляции заживления переломов.

Слайд 24: Консервативное лечение закрытых переломов

Несмотря на его простоту и доступность консервативного метода лечения, он имеет ряд существенных недостатков, которые нередко приводят к тяжёлым осложнениям. Иммобилизующая повязка, сдавливая ткани длительное время, затрудняет восстановление нарушенного крово - и лимфообращения и сама дополнительно вызывает застойные явления. Фиксация повязкой суставов выключает на длительное время повреждённую конечность из функциональной нагрузки. Все это приводит к задержке формирования костной мозоли, к тугоподвижности суставов, контрактурам и функциональной атрофии мышц. Кроме того, не всегда удаётся правильно и надёжно зафиксировать повреждённую кость, в результате чего происходит либо неправильное сращение, либо образование ложного сустава.

Слайд 25: Оперативное лечение переломов

Остеосинтез - операция соединения отломков кости кровавым способом. При закрытых переломах остеосинтез следует делать через сутки после травмы; в более поздние сроки (5—10 дней) трудно осуществлять вытяжение и репозицию отломков, приходится дополнительно травмировать ткани. В случае открытых переломов операцию производят возможно раньше, до развития клинических признаков инфекции.

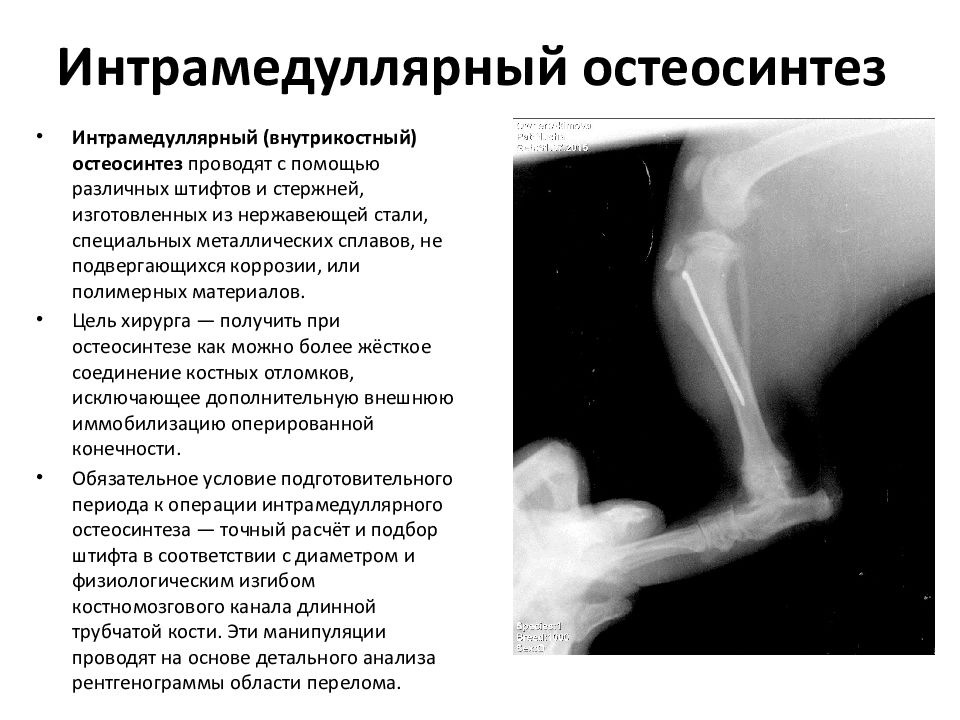

Слайд 26: Интрамедуллярный остеосинтез

Интрамедуллярный (внутрикостный) остеосинтез проводят с помощью различных штифтов и стержней, изготовленных из нержавеющей стали, специальных металлических сплавов, не подвергающихся коррозии, или полимерных материалов. Цель хирурга — получить при остеосинтезе как можно более жёсткое соединение костных отломков, исключающее дополнительную внешнюю иммобилизацию оперированной конечности. Обязательное условие подготовительного периода к операции интрамедуллярного остеосинтеза — точный расчёт и подбор штифта в соответствии с диаметром и физиологическим изгибом костномозгового канала длинной трубчатой кости. Эти манипуляции проводят на основе детального анализа рентгенограммы области перелома.

Слайд 27: Интрамедуллярный остеосинтез

Показания к интрамедуллярному остеосинтезу: поперечный или короткий косой диафизарный перелом бедренной кости, перелом в области сужения костномозговой полости большеберцовой кости, имеющего форму песочных часов, а также в месте перехода от средней к дистальной трети плечевой кости при отсутствии щели.

Слайд 28: Интрамедуллярный остеосинтез

Принцип интрамедуллярного остеосинтеза сводится к сопоставлению отломков кости и скреплению их фиксаторами, введёнными в костномозговой канал. В костномозговом канале при введении в него штифта нарушается организация костного мозга. Вблизи штифта он некротически изменён, с очагами детрита, в более глубоких отделах сохраняется ретикулярная строма. Вокруг металлического (полимерного) фиксатора формируется соединительнотканная капсула различной толщины на отдельных участках кости в зависимости от её конфигурации. В случае открытых переломов в мозговом канале и в капсуле, формирующейся вокруг штифта, могут обнаруживаться воспалительные инфильтраты, что сопряжено с травмированием костного мозга. В зависимости от сроков пребывания фиксирующего устройства в мозговом канале капсула имеет различную консистенцию — от рыхлой (до 14 сут ) до плотной фиброзно-костной ( 30 суток более).

Слайд 29

Прочная фиксация отломков и свободное положение суставов позволяют животному в ближайшее время после операции пользоваться повреждённой конечностью, что профилактирует контрактуры и функциональную атрофию мышц, нормализует крово - и лимфообращение в повреждённых тканях и ускоряет формирование костной мозоли. Устойчивый остеосинтез при необходимости позволяет перевести больное животное на амбулаторное лечение. Это положение свидетельствует о существенном преимуществе оперативного способа лечения над консервативным.

Слайд 31: Экстрамедуллярный остеосинтез

Современные конструкции для экстрамедуллярной ( внекостной ) фиксации позволяют надёжно обездвижить костные фрагменты без дополнительной внешней иммобилизации оперированной конечности. Часто данный вид остеосинтеза подразделяют на накостный и чрескостный.

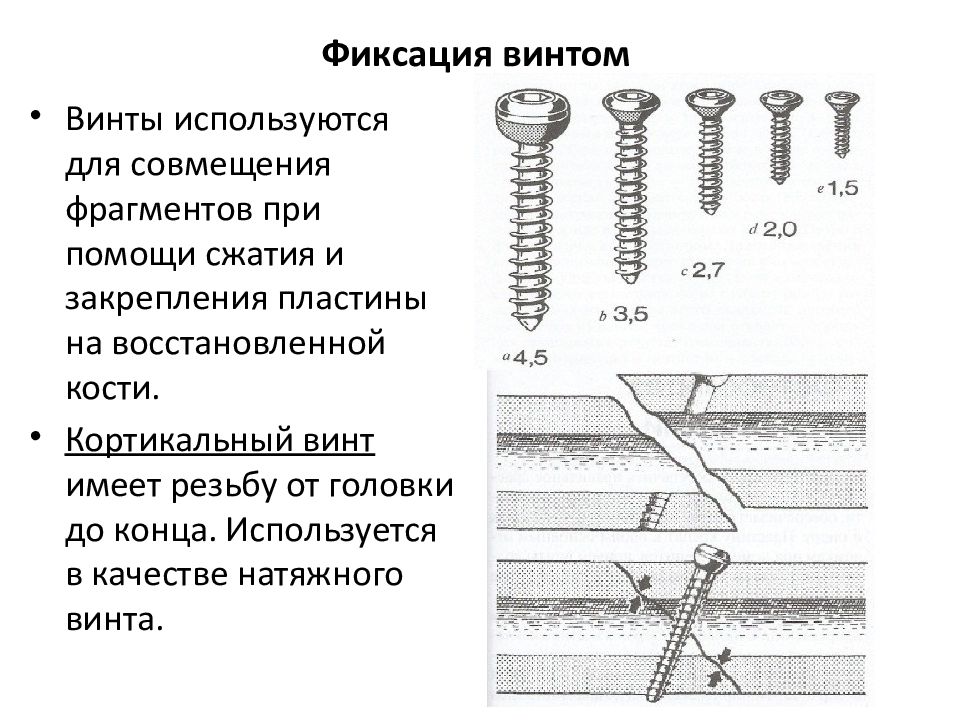

Слайд 32: Ф иксация винтом

Винты используются для совмещения фрагментов п ри помощи сжатия и закрепления пластины на восстановленной кости. Кортикальный винт имеет резьбу от головки до конца. Используется в качестве натяжного винта.

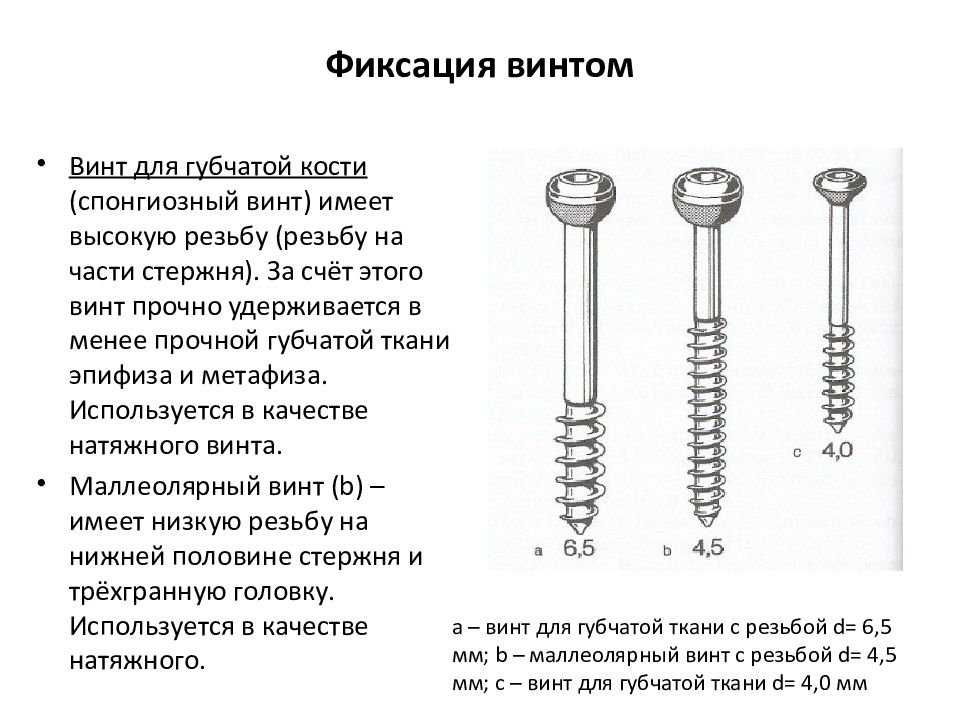

Слайд 33: Ф иксация винтом

Винт для губчатой кости ( спонгиозный винт) имеет высокую резьбу (резьбу на части стержня). За счёт этого винт прочно удерживается в менее прочной губчатой ткани эпифиза и метафиза. Используется в качестве натяжного винта. Маллеолярный винт ( b ) – имеет низкую резьбу на нижней половине стержня и трёхгранную головку. Используется в качестве натяжного. а – винт для губчатой ткани с резьбой d= 6,5 мм; b – маллеолярный винт с резьбой d= 4,5 мм; с – винт для губчатой ткани d= 4,0 мм

Слайд 34: Фиксация винтом

Для прижатия поверхностей перелома друг к другу и обеспечения способности отломков выдерживать нагрузку важно правильно соблюдать направление натяжения винтов: Если винт расположен перпендикулярно оси кости, это обеспечивает хорошее сжатие и оптимальную способность выдерживать осевые нагрузки. Если винт расположен перпендикулярно к поверхности перелома, это обеспечивает оптимальное сжатие, но недостаточную способность выдерживать осевые нагрузки.

Слайд 35: Фиксация винтом

Если винт расположен по направлению биссектрисы угла, ограниченного перпендикуляром к оси кости и перпендикуляром к щели перелома, это обеспечивает хорошее, но не оптимальное сжатие и хорошую, но не оптимальную способность выдерживать осевые нагрузки. Каждый винт должен захватывать отломок посередине. Это обеспечивает равномерность сжатия.

Слайд 36: Фиксация винтом

Исходя из изложенного выше: При косом или винтообразном переломе стягивающие (натяжные) винты, по возможности, нужно устанавливать перпендикулярно оси кости, причём всегда посередине противоположного отломка (при необходимости могут быть смещены в сторону). При клиновидном переломе со смещением вокруг оси соединять два основных отломка следует, по возможности, при помощи винта, установленного перпендикулярно оси кости, а клиновидный отломок прижимать к ним двумя винтами, один из которых устанавливают в направлении биссектрисы угла, образованного перпендикулярами к оси кости, а другой в направлении перпендикуляра к щели перелома.

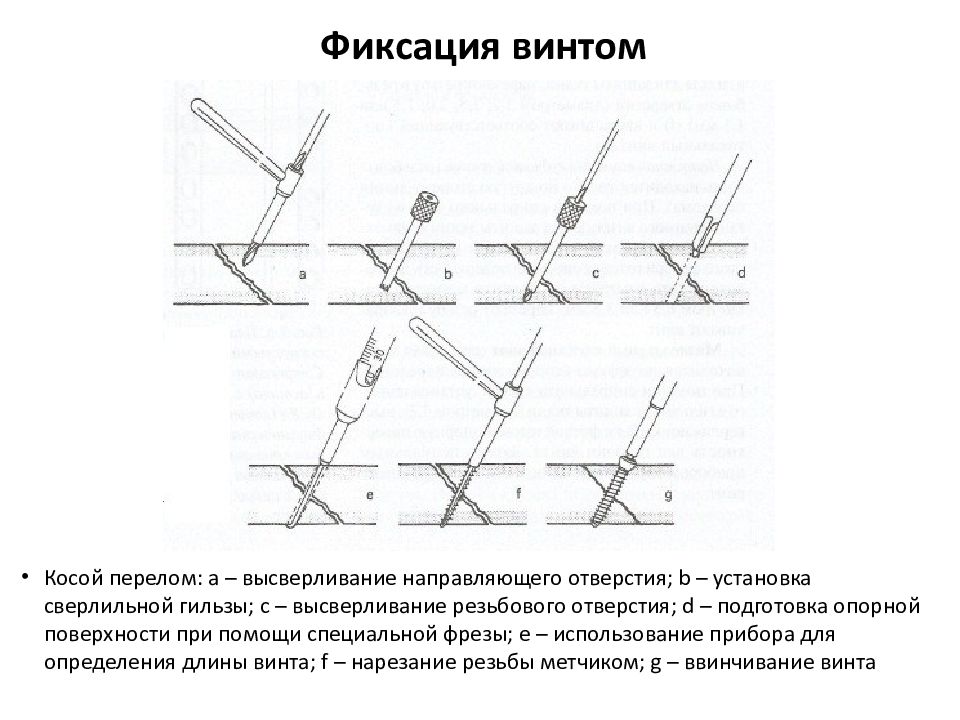

Слайд 37: Фиксация винтом

Косой перелом: а – высверливание направляющего отверстия; b – установка сверлильной гильзы; c – высверливание резьбового отверстия; d – подготовка опорной поверхности при помощи специальной фрезы; e – использование прибора для определения длины винта; f – нарезание резьбы метчиком; g – ввинчивание винта

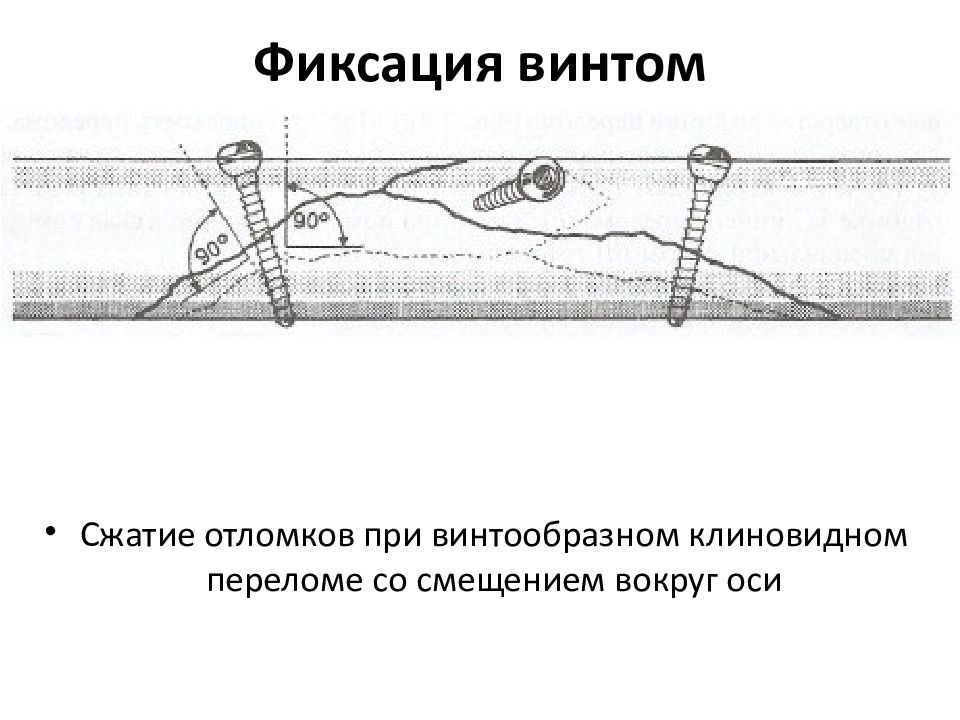

Слайд 38: Фиксация винтом

Сжатие отломков при винтообразном клиновидном переломе со смещением вокруг оси

Слайд 39: Остеосинтез пластиной

Для того чтобы обеспечить правильное срастание перелома, пластина, имеющая форму кости, обеспечивает сжатие, нейтрализацию нагрузок и опору. Пластину крепят к обоим отломкам при помощи 3 винтов.

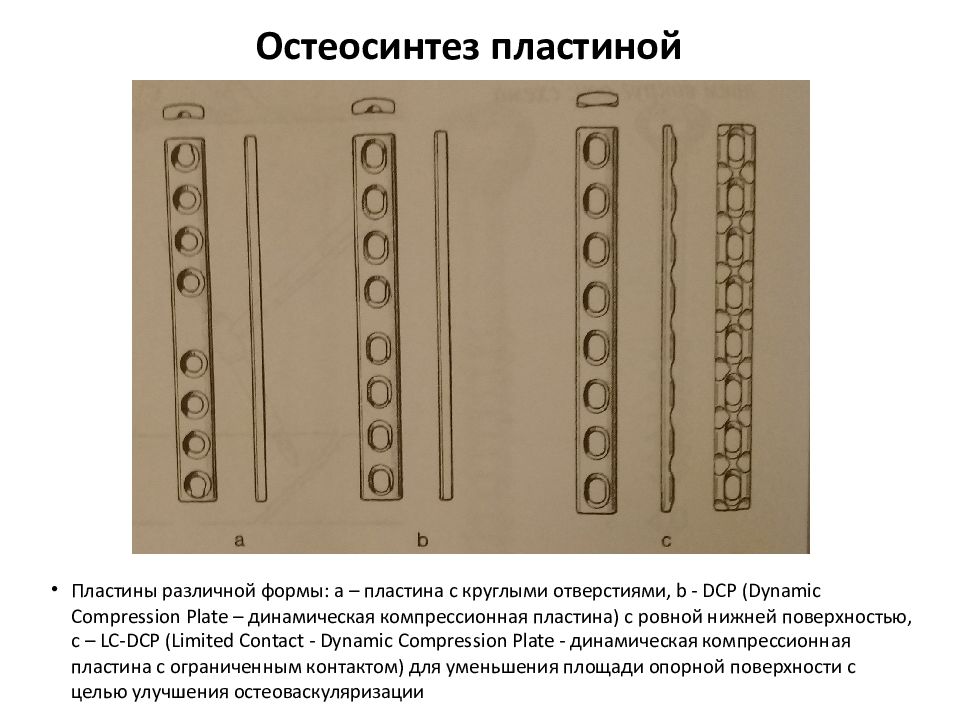

Слайд 40: Остеосинтез пластиной

Пластины различной формы: a – пластина с круглыми отверстиями, b - DCP (Dynamic Compression Plate – динамическая компрессионная пластина ) с ровной нижней поверхностью, c – LC-DCP (Limited Contact - Dynamic Compression Plate - динамическая компрессионная пластина с ограниченным контактом ) для уменьшения площади опорной поверхности с целью улучшения остеоваскуляризации

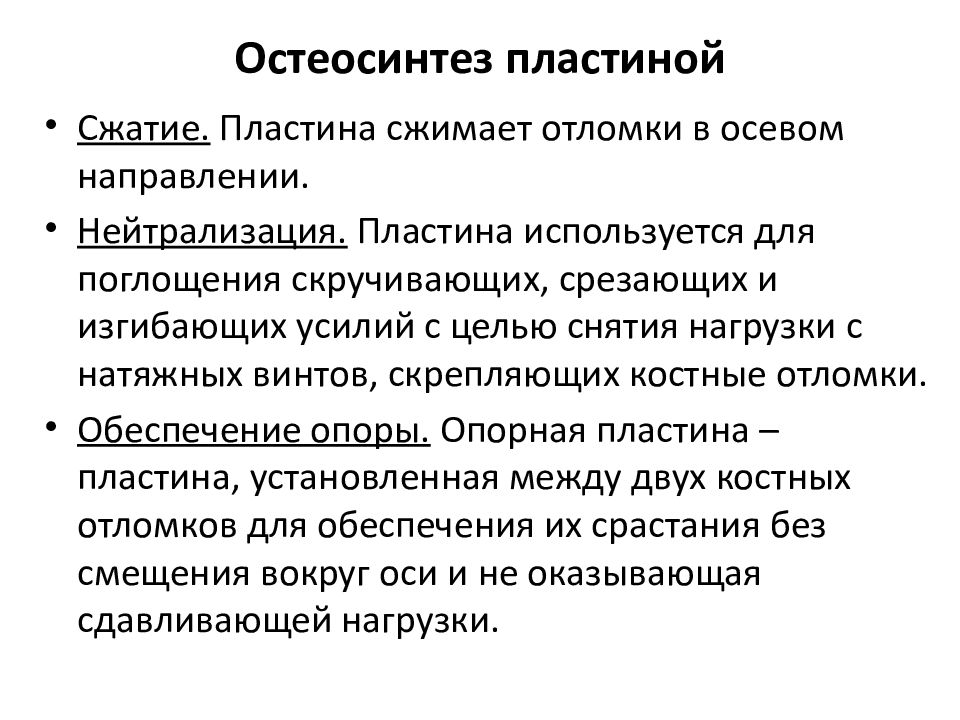

Слайд 41: Остеосинтез пластиной

Сжатие. Пластина сжимает отломки в осевом направлении. Нейтрализация. Пластина используется для поглощения скручивающих, срезающих и изгибающих усилий с целью снятия нагрузки с натяжных винтов, скрепляющих костные отломки. Обеспечение опоры. Опорная пластина – пластина, установленная между двух костных отломков для обеспечения их срастания без смещения вокруг оси и не оказывающая сдавливающей нагрузки.

Слайд 42: Чрескостный остеосинтез

Чрескостный остеосинтез ( внеочаговый ). Основан на проведении гвоздей или спиц через кортикальный слой или через толщу кости с последующей внешней фиксацией их на кольцевых (полукольцевых) опорах. Благодаря крестообразному расположению проведённых через костные отломки спиц аппарат позволяет осуществить закрытую репозицию отломков при переломах, псевдоартрозах и при других патологических состояниях, а также стабильный остеосинтез как с компрессией или дистракцией, так и без них на любом протяжении длинных трубчатых костей. При этом необходимость в применении вспомогательных средств фиксации и иммобилизации здоровых суставов отпадает.

Слайд 43: Чрескостный остеосинтез

При свежих переломах после правильного наложения аппарата и устранения смещения отломков по длине затягивание гаек и контргаек стержней автоматически приводит к репозиции отломков. В обязательном порядке после закрытой репозиции проводится контрольная рентгенография. Чрескостный остеосинтез позволяет решить следующие задачи: репозицию костных отломков; стабильную фиксацию с сохранением подвижности в суставе; хорошую трофику; минимальную травматичность (при закрытой репозиции).

Слайд 46: Осложнения при заживлении переломов

Остеомиелит — воспаление костного мозга, эндоста, самой кости и надкостницы. Контракту́ра — ограничение пассивных движений в суставе, то есть такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставах. Ложный сустав (п с е в д о а р т р о з) — стойкая ненормальная подвижность на месте бывшего перелома, возникшая в результате нарушения процесса образования мозоли.