Первый слайд презентации: Лучевая диагностика травматических повреждений челюстно-лицевой области

Слайд 2: Эпидемиология

Удельный вес ЧЛО травмы среди травм с повреждением костей составляет до 40% от всех видов травм+ тенденция к росту на 2% в год. Инвалидность при этом достигает 23,5%. Число повреждений структур лицевого черепа увеличилось за последнее десятилетие в 2,4 раза, а среди пострадавших преобладают лица трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет). 2

Слайд 3: Классификация

Механические повреждения верхней, средней, нижней и боковых зон лица По локализации: А. Травмы мягких тканей с повреждением: а) языка б) слюнных желез в) крупных сосудов г) крупных нервов Б. Травмы костей: а) нижней челюсти б) верхней челюсти в) скуловых костей г) костей носа д) двух костей и более 3

Слайд 4: Классификация

II. По характеру ранения: сквозные, слепые, касательные, проникающие в полость рта, не проникающие в полость рта, проникающие в верхнечелюстную пазуху и полость носа III. По механизму повреждения А. Огнестрельные: пулевые, осколочные, шариковые, стреловидными элементами. IV. Комбинированные поражения V. Ожоги VI. Отморожения 4

Слайд 5: Классификация

Повреждения делят на: изолированные, одиночные, изолированные множественные, сочетанные изолированные, сочетанные множественные. 5

Слайд 6: Классификация

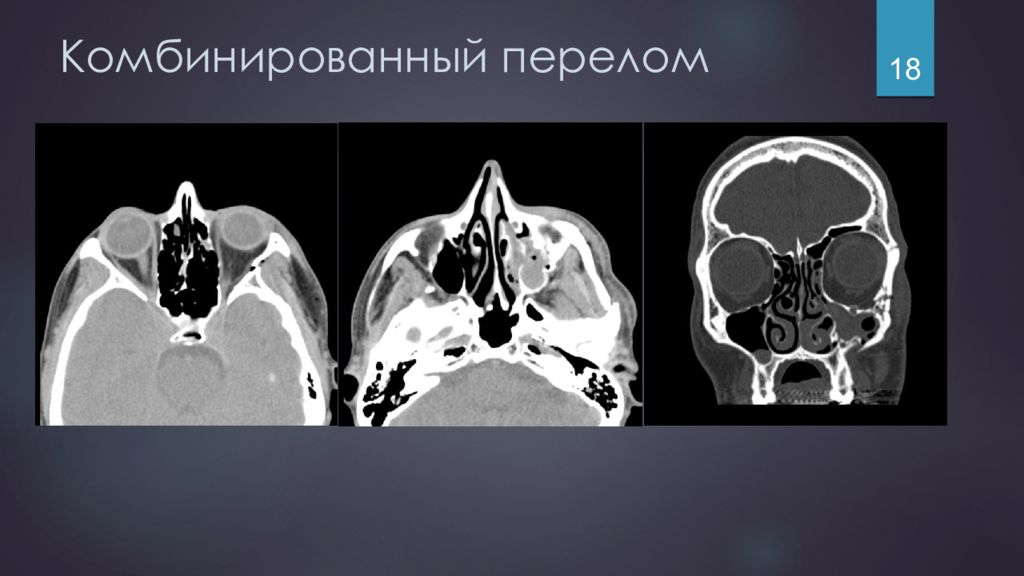

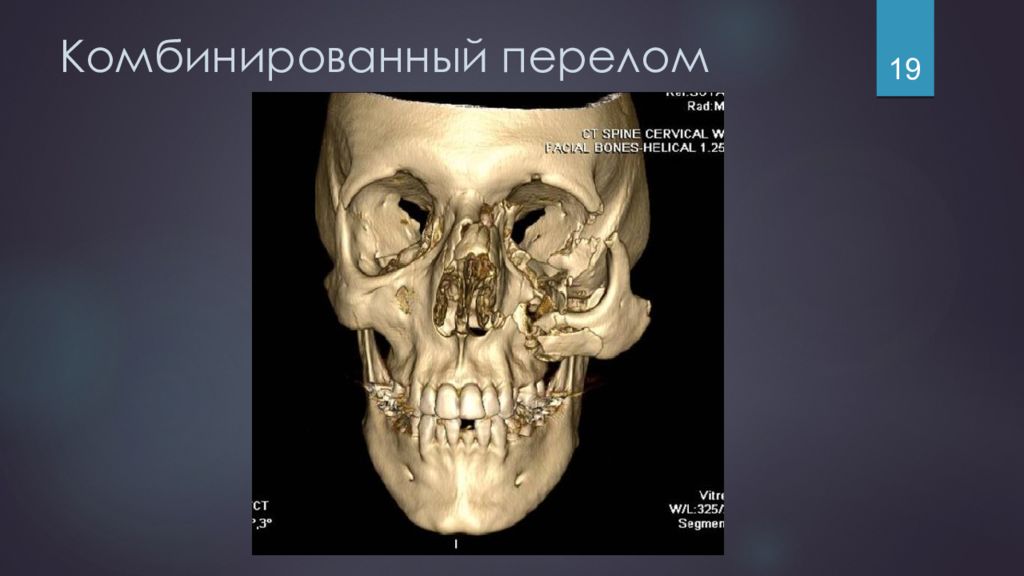

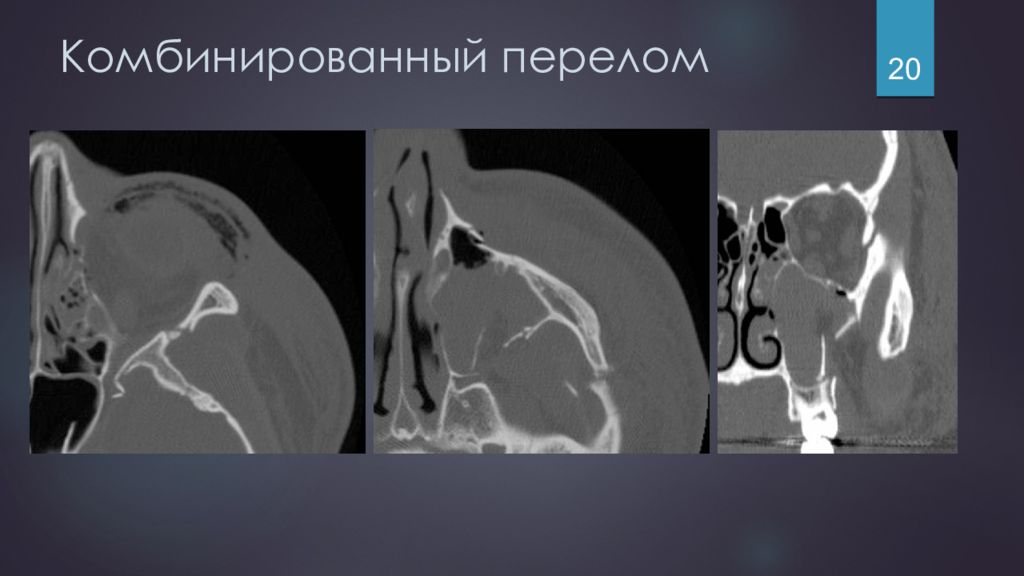

Изолированные повреждения – нарушение целостности костей носа, лобной кости, клеток решетчатого лабиринта, верхней челюсти, скуловой кости (скуловой дуги), структур орбиты, нижней челюсти, мягких тканей без сочетания с повреждением других структур. Множественные повреждения – травма нескольких костей и/или структур ЧЛО в пределах одной зоны лицевой части черепа (верхней, средней, нижней). Комбинированные повреждения – травма нескольких костей и/или структур ЧЛО в пределах нескольких зоны лицевой части черепа (верхней, средней, нижней). Сочетанные повреждения – нарушение целостности костей лицевого скелета и/или структур ЧЛО, сочетающихся с травмой вещества головного мозга и/или повреждением структур других анатомических областей. 6

Слайд 7

Тяжесть повреждения определяется не столько нарушением целости костей черепа, сколько повреждением головного мозга и его оболочек. В связи с этим в подавляющем большинстве случаев лучевое исследование при острой травме должно заключаться в выполнении КТ. Задача лучевой диагностики - уточнение и верификация клинического диагноза, определение прогноза заболевания, помощь в разработке оптимальной тактики лечения и своевременное выявления осложнений.

Слайд 8: Три вопроса

Имеется ли нарушение целости костей черепа; Сопровождается ли перелом внедрением отломков в полость черепа и повреждением глазниц, околоносовых пазух и полости среднего уха; Есть ли повреждение мозга и его оболочек (отек, кровоизлияние).

Слайд 9: Классификация

В зависимости от механизма воздействия различают: прямые (возникающие в месте приложения силы) непрямые (возникают в месте отличном от места приложения силы) отраженные (возникающие на отдалении от места воздействия), переломы. Перелом может быть: одиночным Множественным ( перелом кости в нескольких местах).

Слайд 10: Классификация

С учетом хода плоскости перелома по отношению к длиннику кости выделяют: поперечные продольные косые В зависимости от взаимоотношения линии перелома с височно-нижнечелюстным суставом возможны: - вне- и внутрисуставные переломы. 10

Слайд 11: Рентгенологические признаки перелома

Прямые рентгенологически признаки: разрушение кости, плоскость (линия) перелома, расхождение швов и смещение отломков. важный диагностический признак перелома - нарушение соотношения между отдельными элементами лицевого скелета. Из-за особенностей строения лицевых костей переломы данной области чаще определяются в виде нарушения правильной конфигурации костей, валикообразной, ступенеобразной или угловой деформацией контуров, их прерыванием или фрагментацией.

Слайд 12

Для выявления смещения отломков необходимо выполнить рентгенограммы по крайней мере в двух взаимно перпендикулярных проекциях. При клинической картине, подозрительной на наличие перелома, если на рентгенограммах перелом не диагностируется через 2—3 дня выполняют повторные снимки. Вследствие остеопороза и резорбции костных балок на концах отломков линия перелома становится более широкой и лучше определяется на рентгенограмме. 12 Правила рентгенограмм

Слайд 13: Рентгенологические признаки перелома

Косвенные рентгенологические признаки: утолщение и уплотнение мягких тканей лица в связи с кровоизлияниями и отеком; подкожная и внутриглазная эмфизема; снижение прозрачности придаточных пазух носа, обусловленное гемосинусом – кровоизлиянием в пазухи. 13

Слайд 14: Рентгенологические признаки вывиха

нарушение конгруэнтности (соотношения) костей в суставе; неравномерное расширение рентгеновской суставной щели 14

Слайд 15: Тактика рентгенологического исследования:

После поступления в приемный покой Сразу после репозиции и иммобилизации конечности гипсовой повязкой Через 7-14 дней для определения вторичного смещения отломков (для выявления костной мозоли повязку необходимо снимать) После снятия гипса/шины и т.д

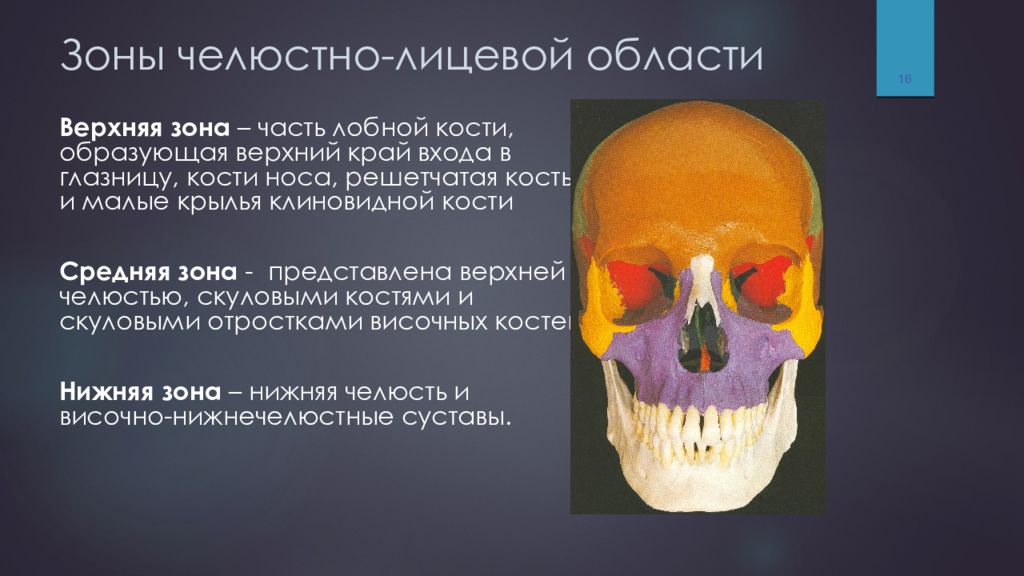

Слайд 16: Зоны челюстно-лицевой области

Верхняя зона – часть лобной кости, образующая верхний край входа в глазницу, кости носа, решетчатая кость и малые крылья клиновидной кости Средняя зона - представлена верхней челюстью, скуловыми костями и скуловыми отростками височных костей Нижняя зона – нижняя челюсть и височно-нижнечелюстные суставы. 16

Слайд 22

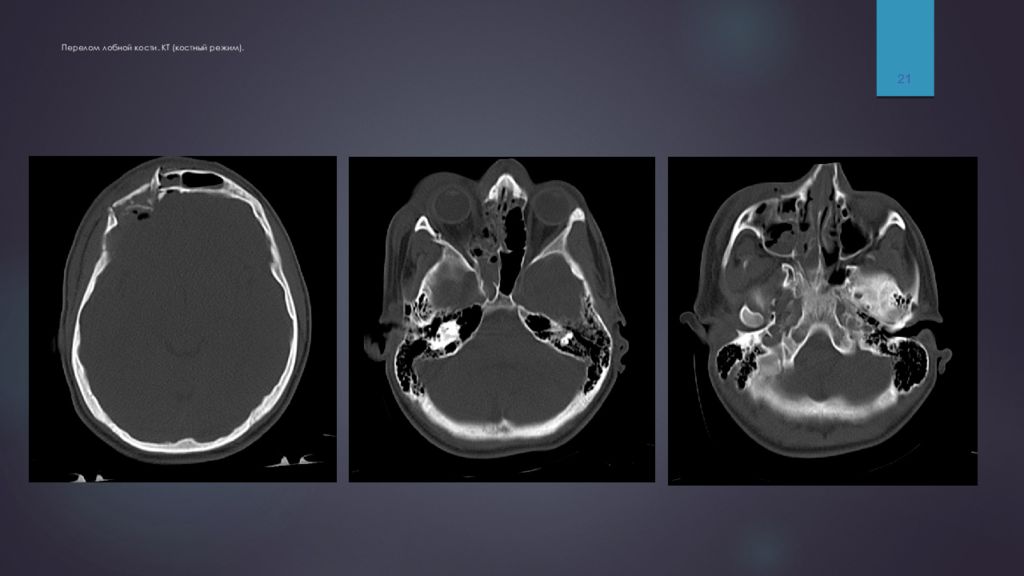

Вдавленный перелом лобной кости(крыша черепа) с переходом на основание(передняя черепно-мозговая ямка). Снимки сделаны в условиях операционной.

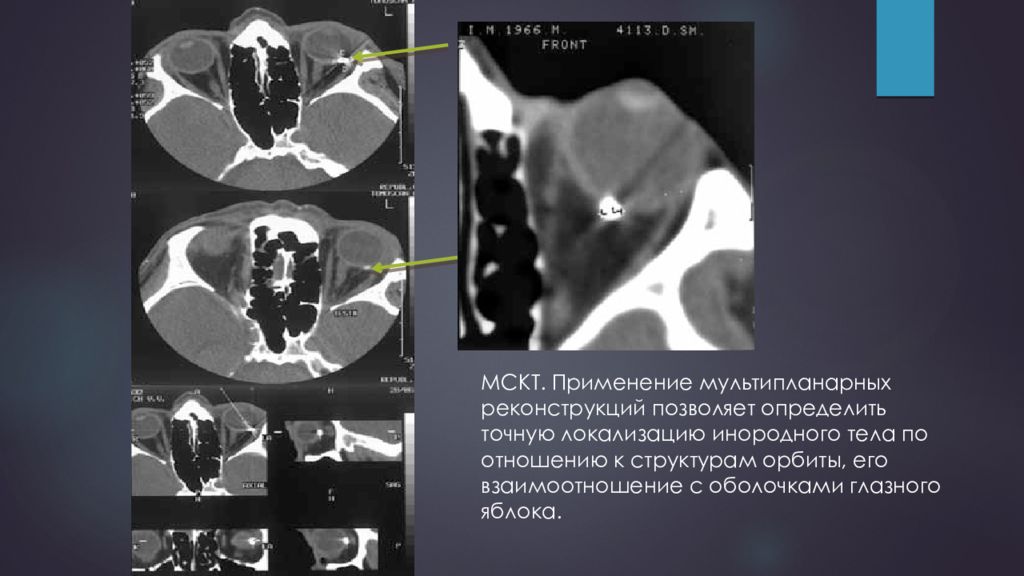

Слайд 25

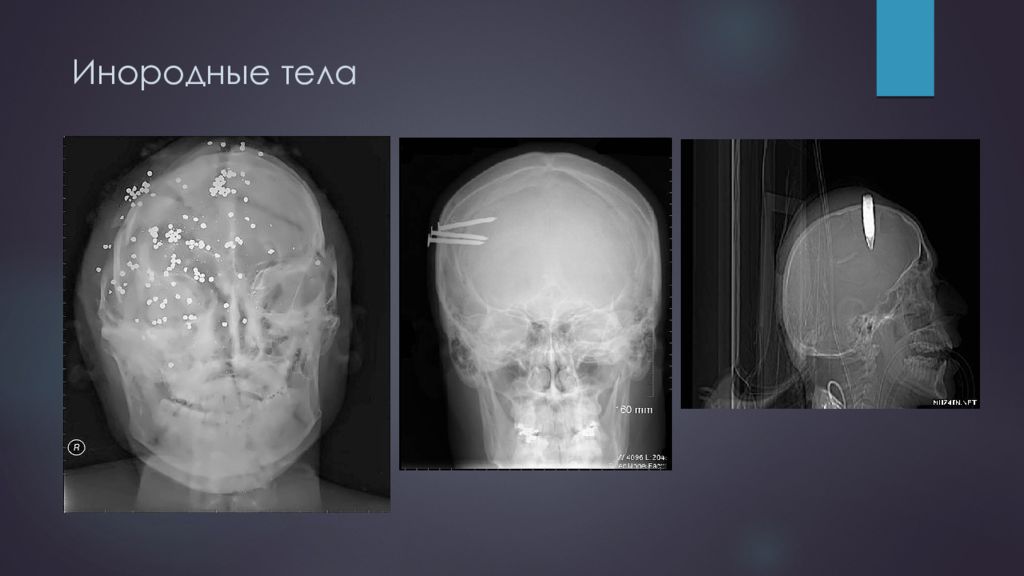

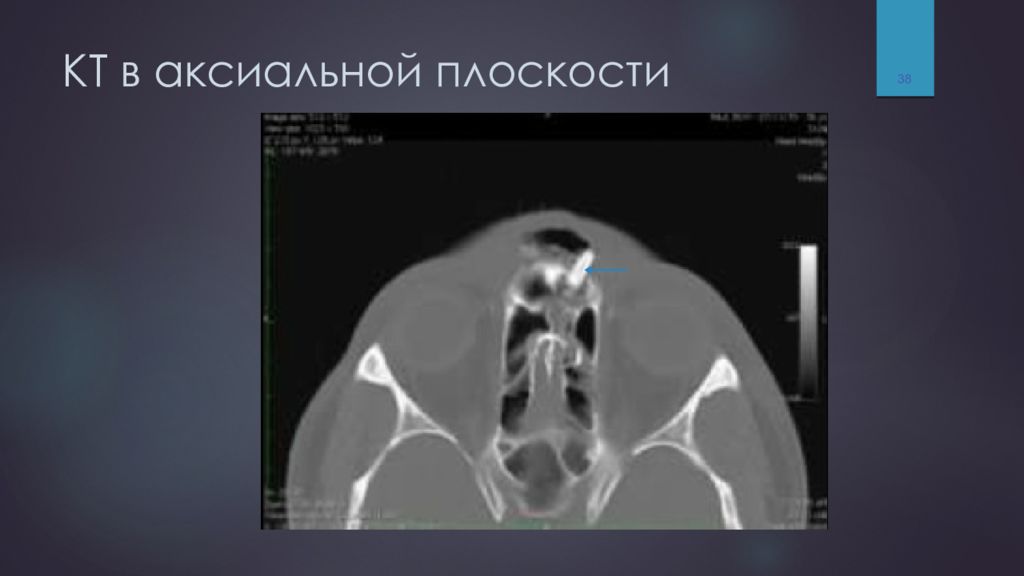

МСКТ. Применение мультипланарных реконструкций позволяет определить точную локализацию инородного тела по отношению к структурам орбиты, его взаимоотношение с оболочками глазного яблока.

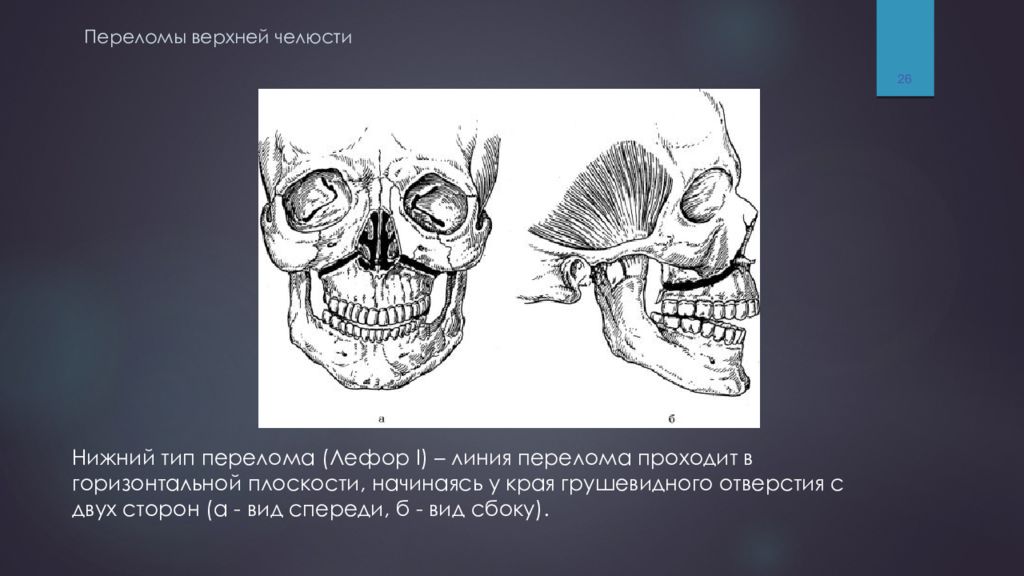

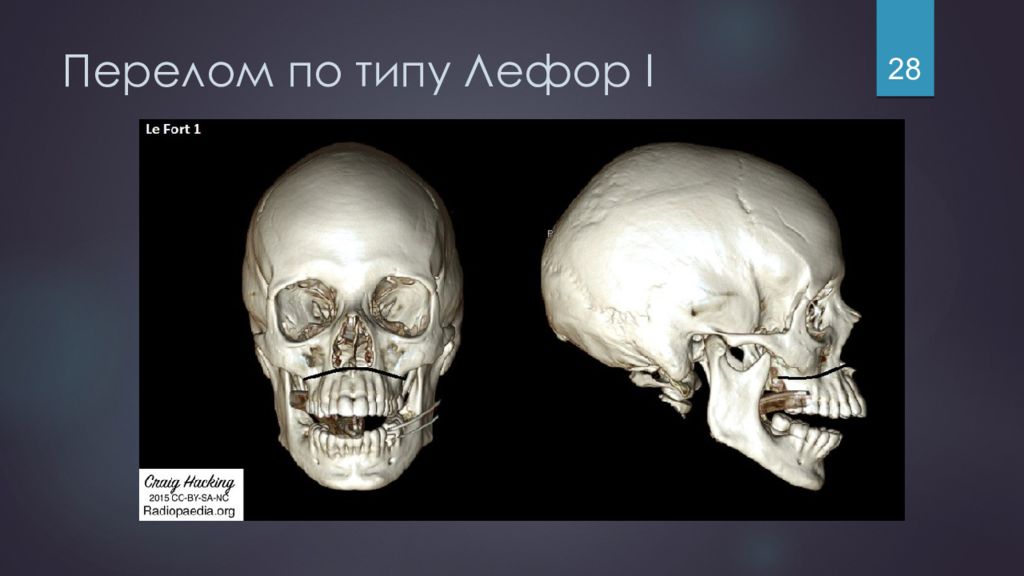

Слайд 26: Переломы верхней челюсти

Нижний тип перелома (Лефор I) – линия перелома проходит в горизонтальной плоскости, начинаясь у края грушевидного отверстия с двух сторон (а - вид спереди, б - вид сбоку). 26

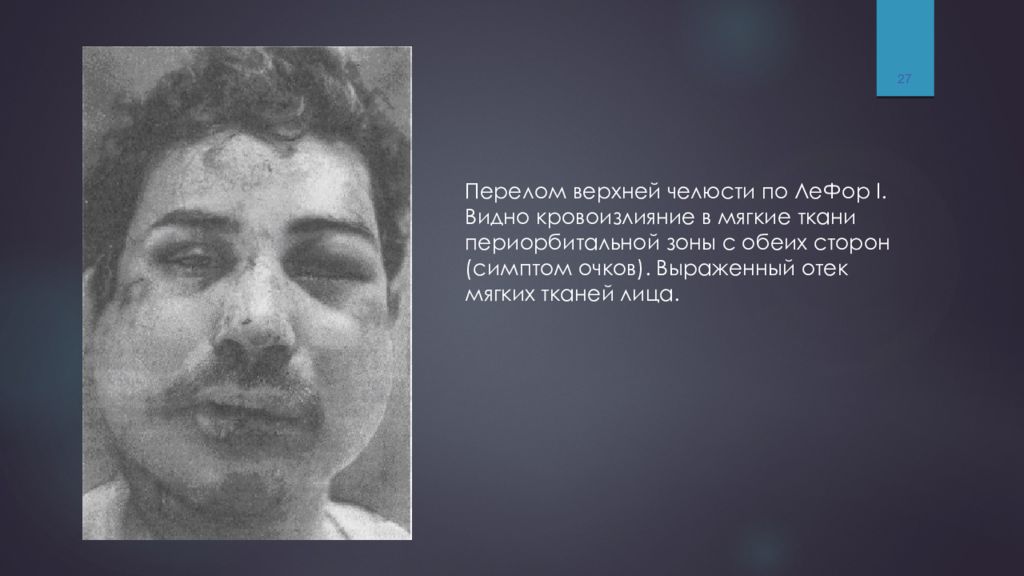

Слайд 27

27 Перелом верхней челюсти по ЛеФор I. Видно кровоизлияние в мягкие ткани периорбитальной зоны с обеих сторон (симптом очков). Выраженный отек мягких тканей лица.

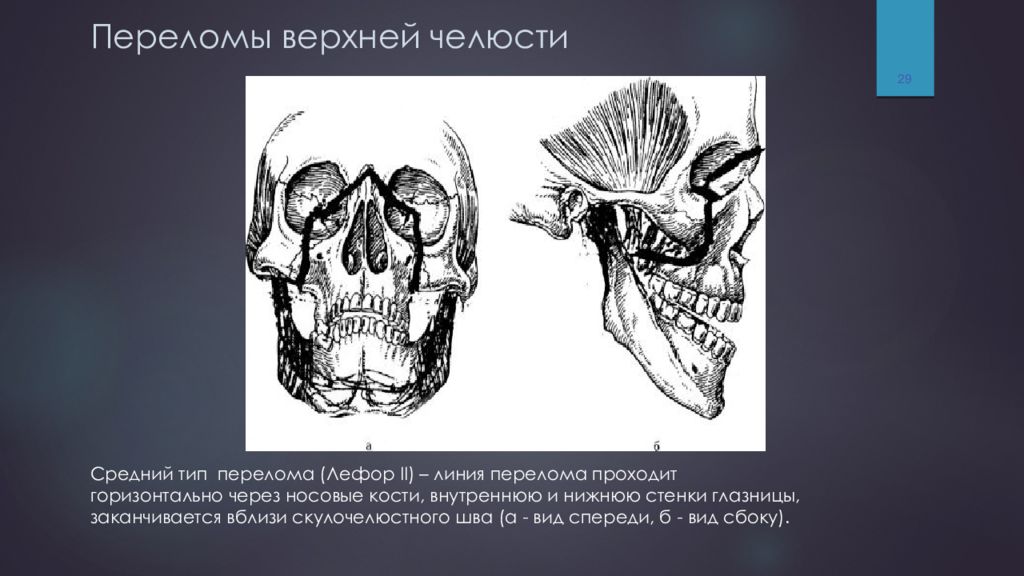

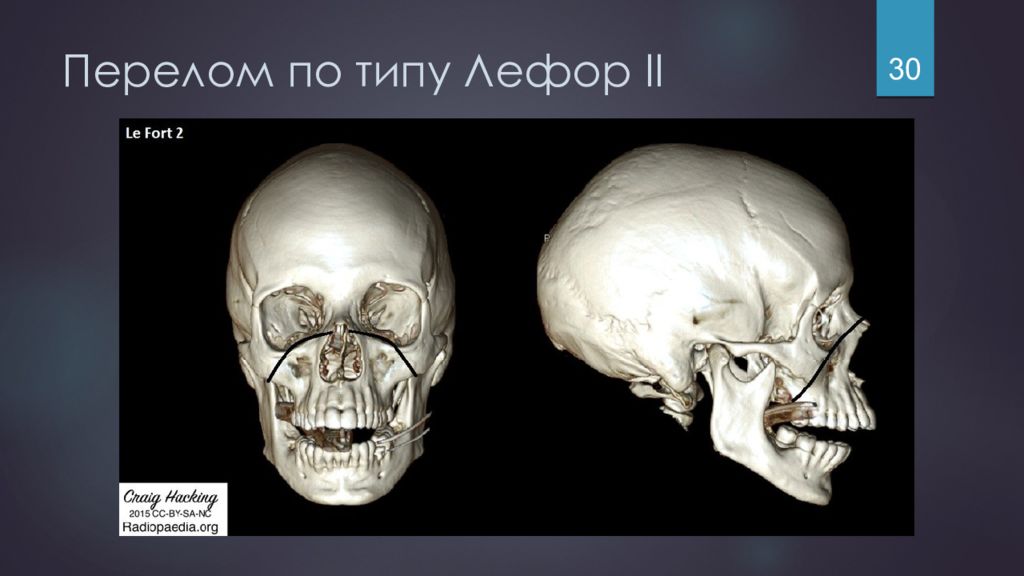

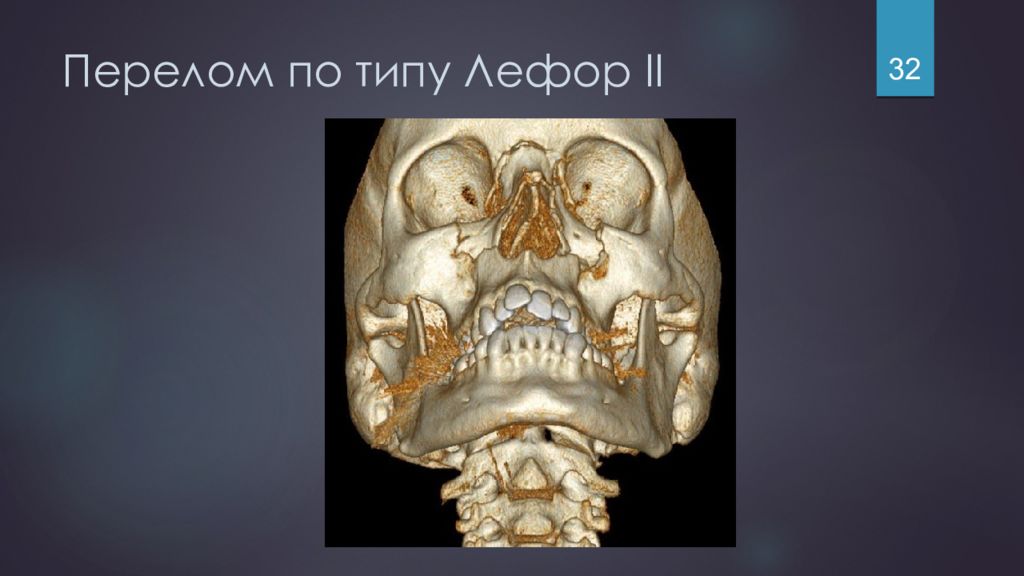

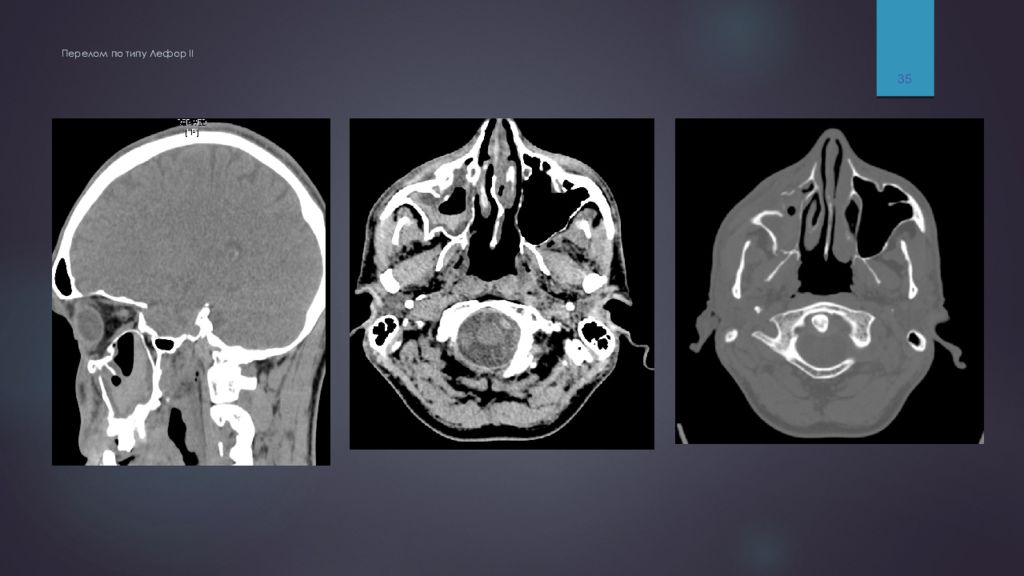

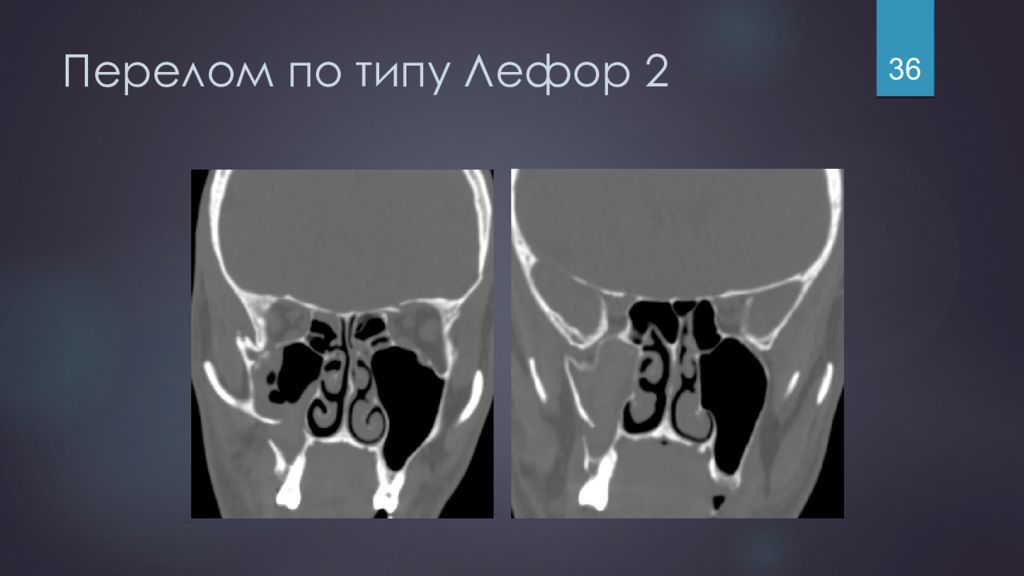

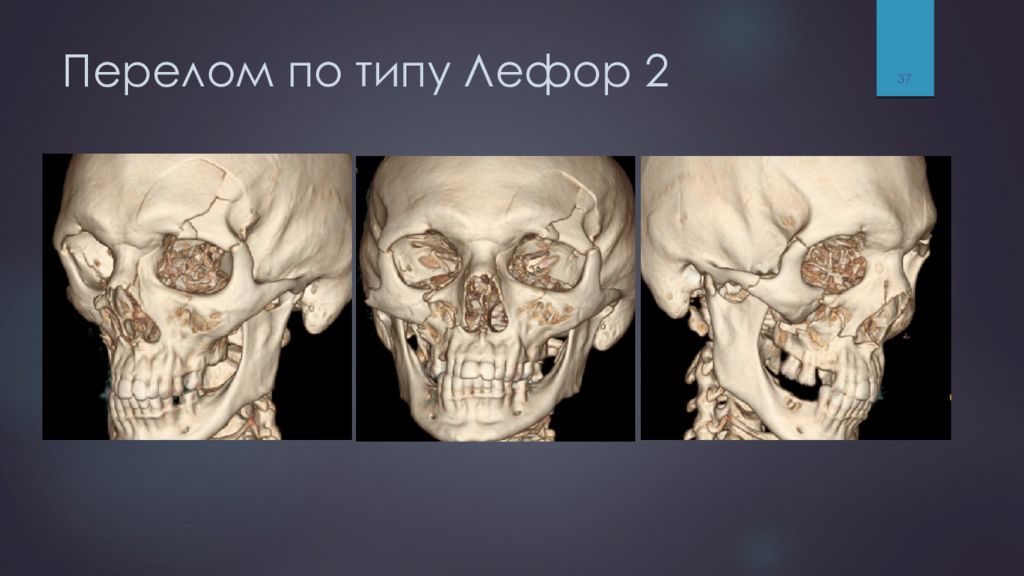

Слайд 29: Переломы верхней челюсти

Средний тип перелома ( Лефор II ) – линия перелома проходит горизонтально через носовые кости, внутреннюю и нижнюю стенки глазницы, заканчивается вблизи скулочелюстного шва (а - вид спереди, б - вид сбоку). 29

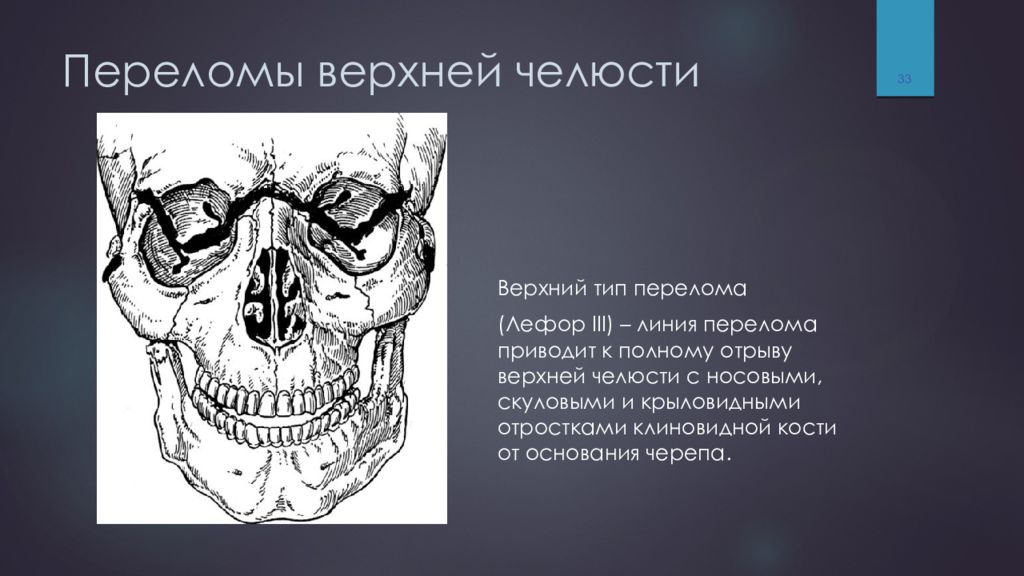

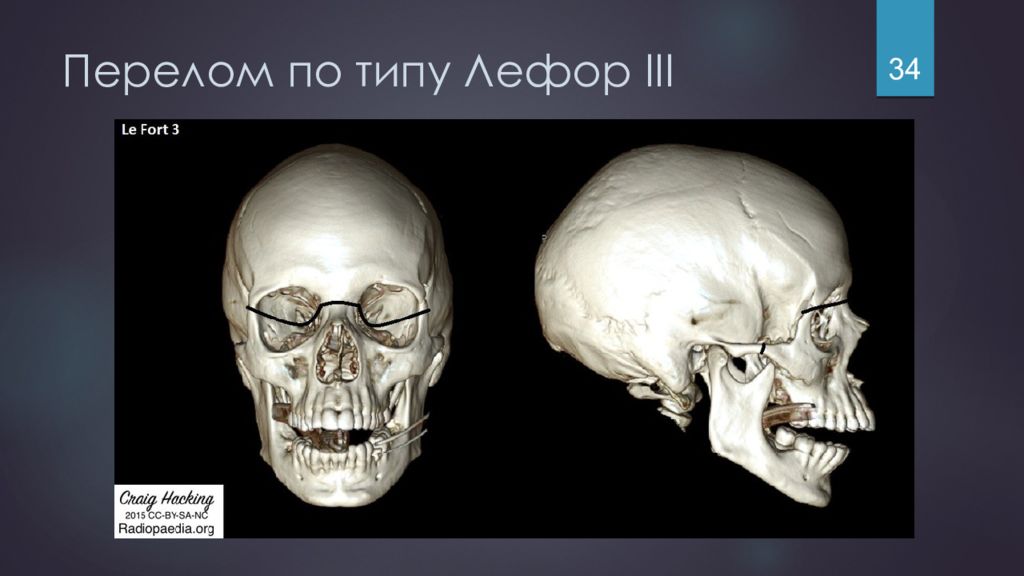

Слайд 33: Переломы верхней челюсти

Верхний тип перелома ( Лефор III ) – линия перелома приводит к полному отрыву верхней челюсти с носовыми, скуловыми и крыловидными отростками клиновидной кости от основания черепа. 33

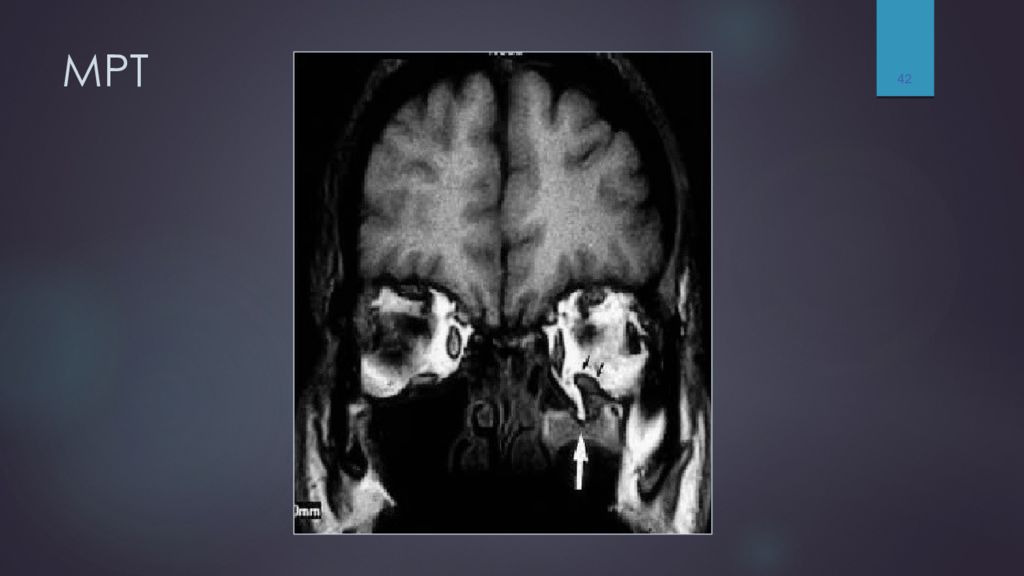

Слайд 41: Перелом средней зоны лица с осложнением

41 Травматическая отслойка сетчатки

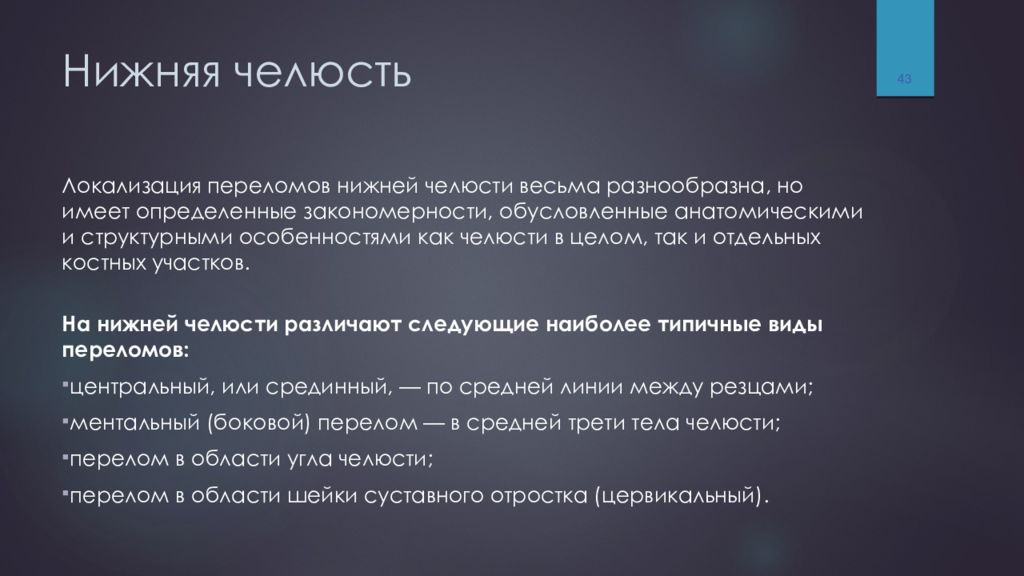

Слайд 43: Нижняя челюсть

Локализация переломов нижней челюсти весьма разнообразна, но имеет определенные закономерности, обусловленные анатомическими и структурными особенностями как челюсти в целом, так и отдельных костных участков. На нижней челюсти различают следующие наиболее типичные виды переломов: центральный, или срединный, — по средней линии между резцами; ментальный (боковой) перелом — в средней трети тела челюсти; перелом в области угла челюсти; перелом в области шейки суставного отростка (цервикальный). 43

Слайд 44: Нижняя челюсть

44 Схема переломов нижней челюсти по локализации: 1- шейка мыщелкового отростка, 2 – основание мыщелкового отростка, 3 – заднеугловой, 4 – среднеугловой, 5 – переднеугловой, 6 – подбородочный, 7 – срединный.

Слайд 47

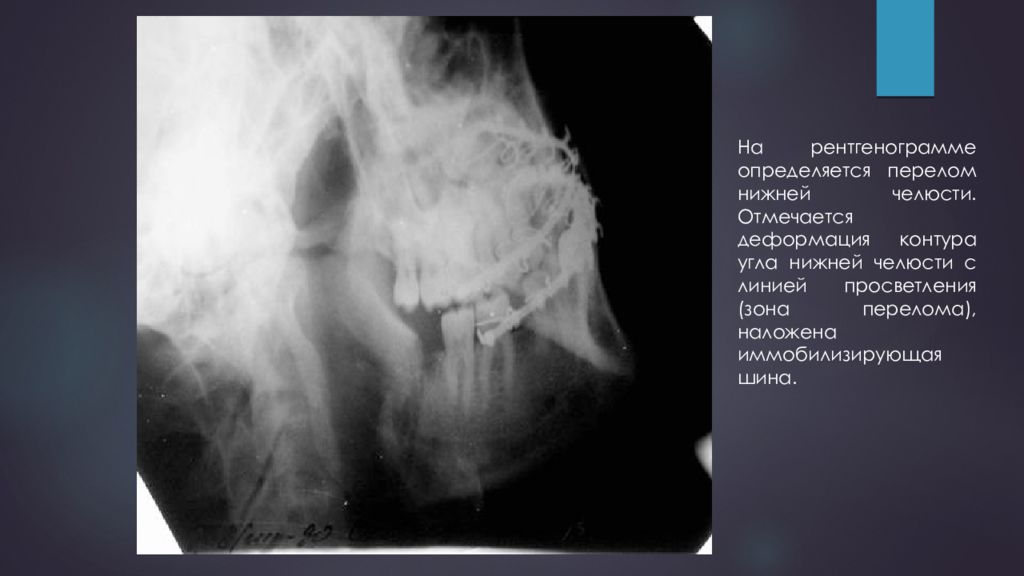

На рентгенограмме определяется перелом нижней челюсти. Отмечается деформация контура угла нижней челюсти с линией просветления (зона перелома), наложена иммобилизирующая шина.

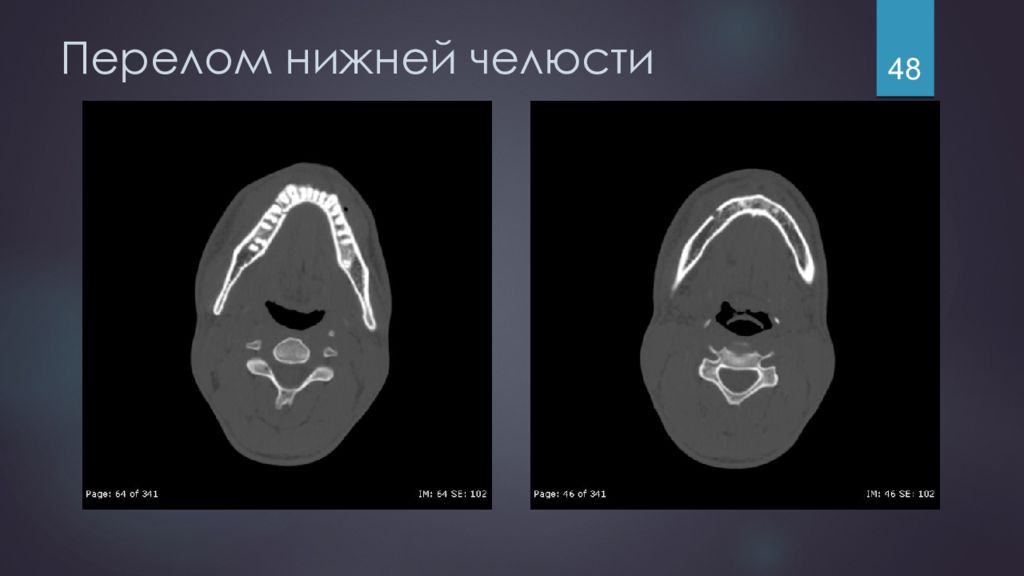

Слайд 51

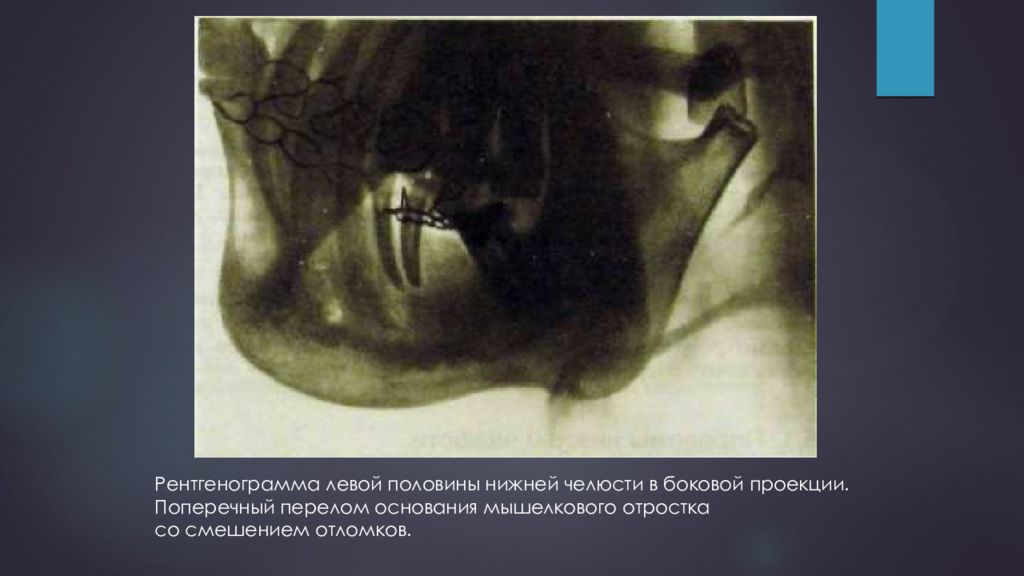

Рентгенограмма левой половины нижней челюсти в боковой проекции. Поперечный перелом основания мышелкового отростка со смешением отломков.

Слайд 52

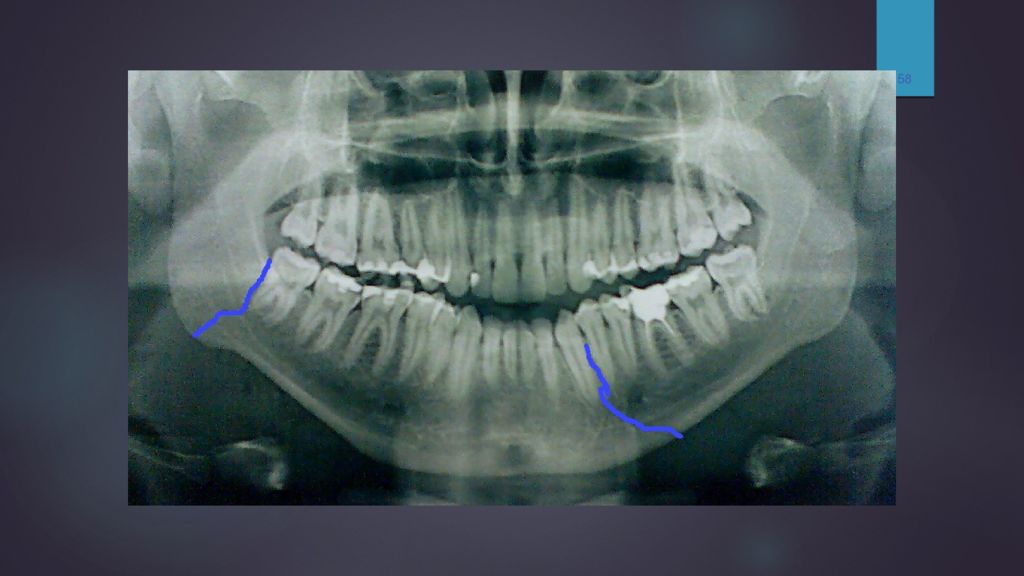

Ортопантомограмма. Двусторонний перелом тела нижней челюсти — линия перелома справа проходит между 6 и 5, слева — в области угла. Отломок смещен вертикально.

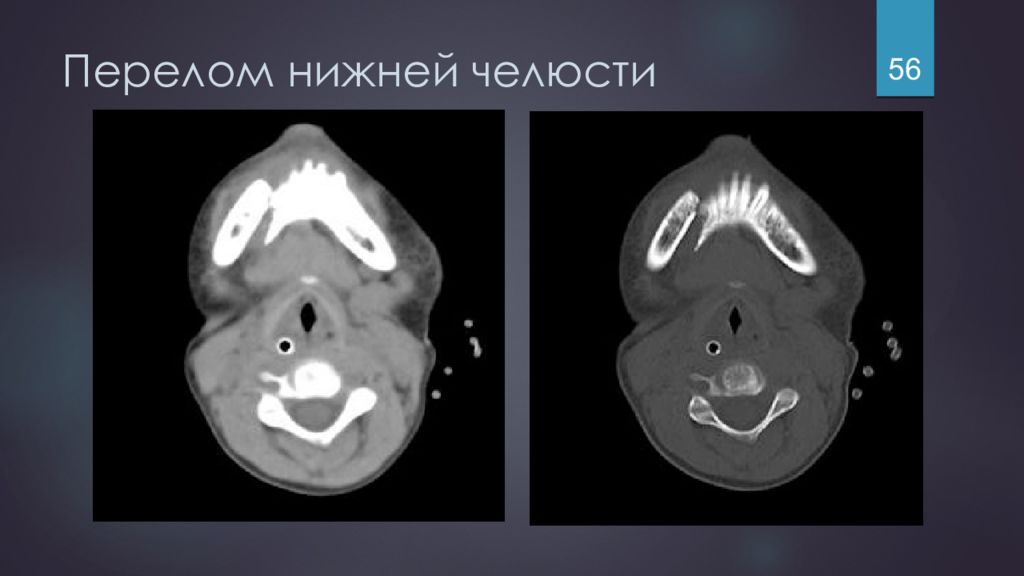

Слайд 53: Перелом нижней челюсти

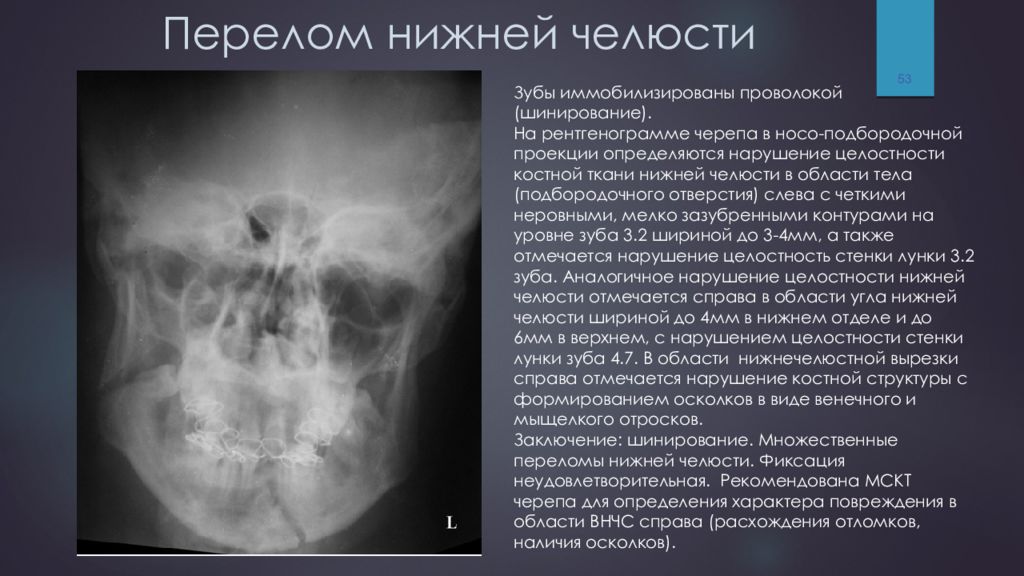

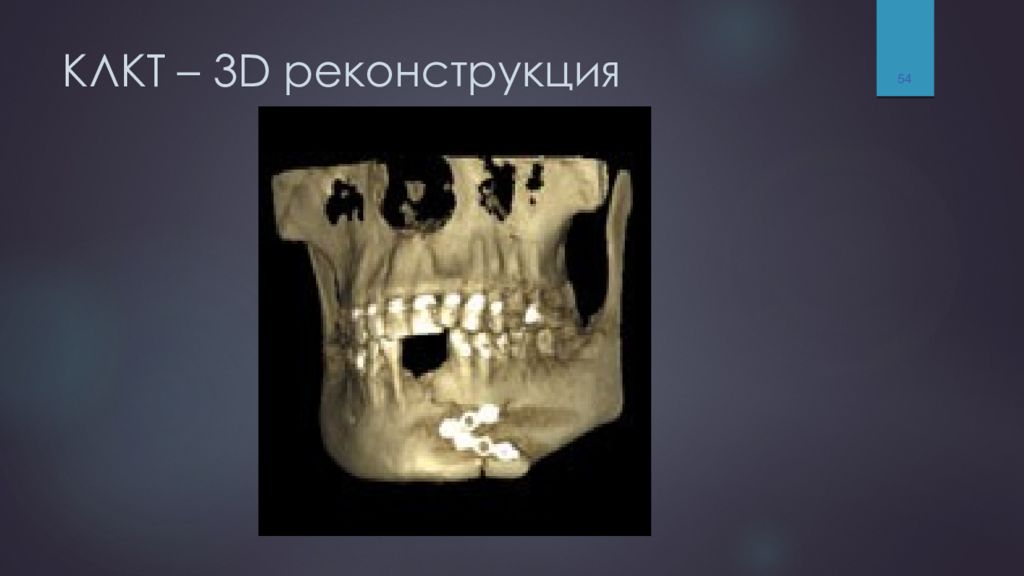

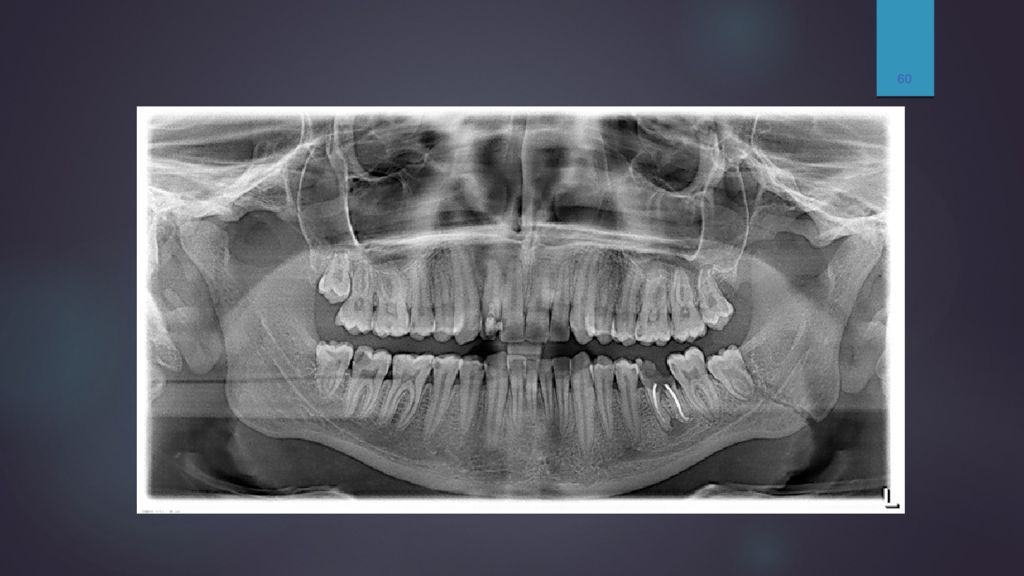

53 Зубы иммобилизированы проволокой ( шинирование ). На рентгенограмме черепа в носо -подбородочной проекции определяются нарушение целостности костной ткани нижней челюсти в области тела (подбородочного отверстия) слева с четкими неровными, мелко зазубренными контурами на уровне зуба 3.2 шириной до 3-4мм, а также отмечается нарушение целостность стенки лунки 3.2 зуба. Аналогичное нарушение целостности нижней челюсти отмечается справа в области угла нижней челюсти шириной до 4мм в нижнем отделе и до 6мм в верхнем, с нарушением целостности стенки лунки зуба 4.7. В области нижнечелюстной вырезки справа отмечается нарушение костной структуры с формированием осколков в виде венечного и мыщелкого отросков. Заключение: шинирование. Множественные переломы нижней челюсти. Фиксация неудовлетворительная. Рекомендована МСКТ черепа для определения характера повреждения в области ВНЧС справа (расхождения отломков, наличия осколков).

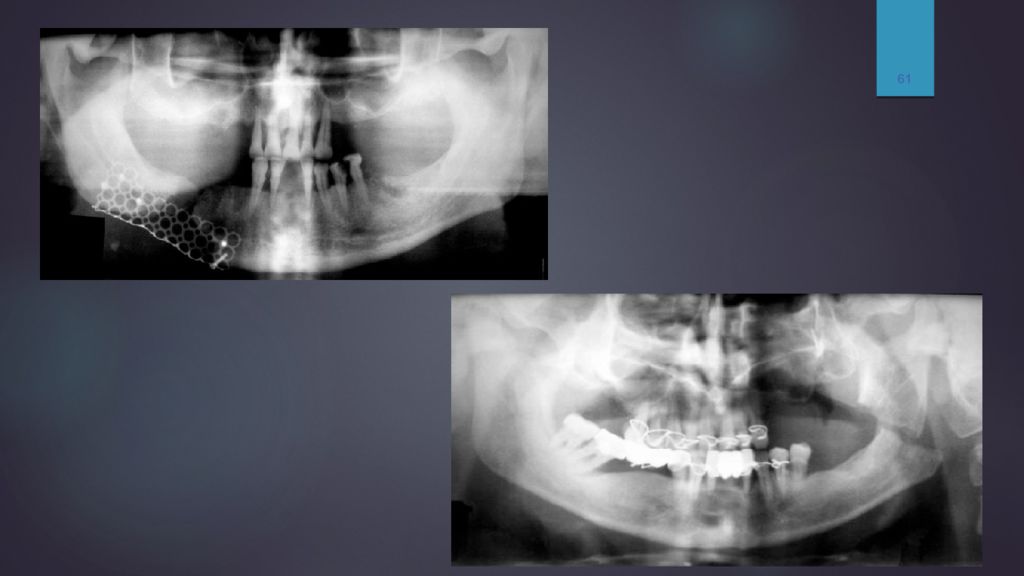

Слайд 63: Особенности переломов нижней челюсти у детей

связано с особенностями строения детских костей и их физиологическими свойствами. Нижняя челюсть у детей тоньше и менее прочна, т.к. менее минерализована, чем взрослых. Надкостница толстая, обильно пронизана сосудами, поэтому у детей часто встречаются переломы по типу “ зеленой ветки ” или “ ивового прута ”. Другой характерной особенностью переломов нижней челюсти в детском возрасте является травматический остеолиз. 63

Слайд 64: O собенности переломов нижней челюсти у детей

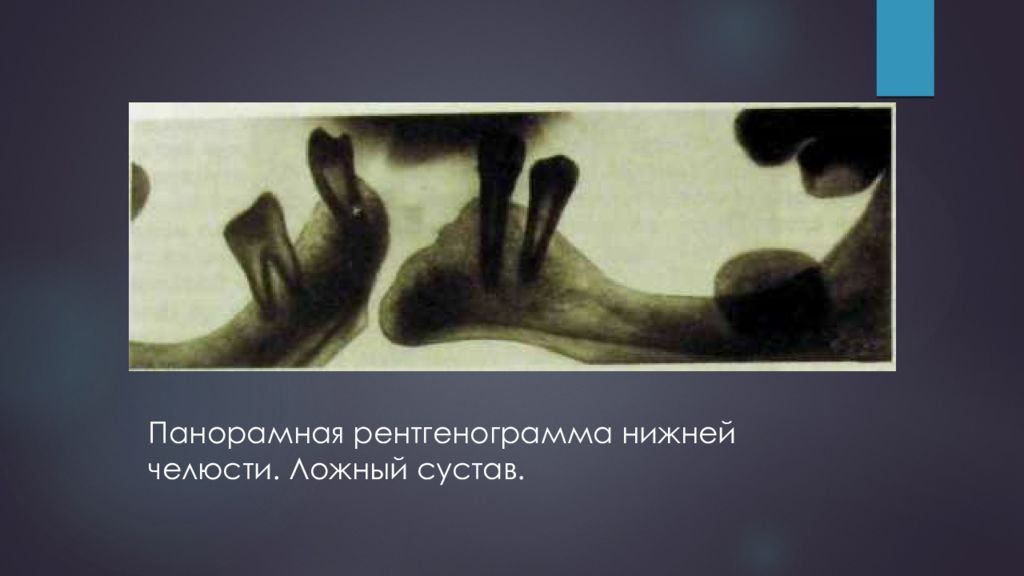

Остеолиз встречается при переломах шейки мыщелкового отростка нижней челюсти и характеризуется полным рассасыванием костного вещества головки. Через 2-3 месяца после травмы исчезновение головки выявляется рентгенологически, а в более поздние сроки формируется ложный сустав ( неоартроз ). При этом движение нижней челюсти сохраняется в полном объеме. Но возможно обнаружение отставания в росте нижней челюсти на стороне перелома. В детском возрасте около 30% повреждений нижнечелюстной кости сопровождается переломом суставного отростка. что в 3-9 летнем возрасте шейка суставного отростка является наиболее слабым местом при физическом воздействии. 64

Слайд 66: Тактика рентгенологического обследования пациента с изолированной травмой нижней челюсти

Проведение рентгенографического исследования сразу после получения травмы (для оценки наличия нарушения целостности косной структуры нижней челюсти). Далее после иммобилизации перелома – шинирования (для оценки правильности сопоставления костных отломков). Через месяц после получения травмы (для определения наличия формирования костной мозоли или осложнений переломов). Через 3-6 месяцев (для оценки степени сращения костных отломков). 66

Слайд 67: Сращение переломов

1 фаза (2- 3 недели после травмы): образование соединительно-тканной мозоли 2 фаза (10 дней): образование остеоидной мозоли 3 фаза: образование костной мозоли (появление на рентгенограммах тени периостальной мозоли) 4 фаза: функциональная перестройка костной мозоли, восстановление обычной костной структуры 67

Слайд 68: Морфологически выделяют 3 вида мозоли: эндостальная, периостальная, интермедиарная

При полной неподвижности ( металлоостеосинтез ) сращение проходит 2 стадии: соединительно-тканную и костную. Костная мозоль образуется между кортикальными слоями ( интермедиарная костная мозоль); При значительной подвижности возникает вторичный вариант сращения в 3 стадии (соединительно-тканная, хрящевая, костная). В этом случае выражены периостальная и эндостальная костные мозоли.

Слайд 69: Патологическое заживление переломов

Неправильно сросшиеся переломы Посттравматические синостозы Избыточная костная мозоль Асептический некроз (в т.ч. болезнь Кюммеля- посттравматический некроз тела позвонка) Несросшийся перелом Ложный сустав (неоартроз) постравматический остеомиелит 69

Слайд 71

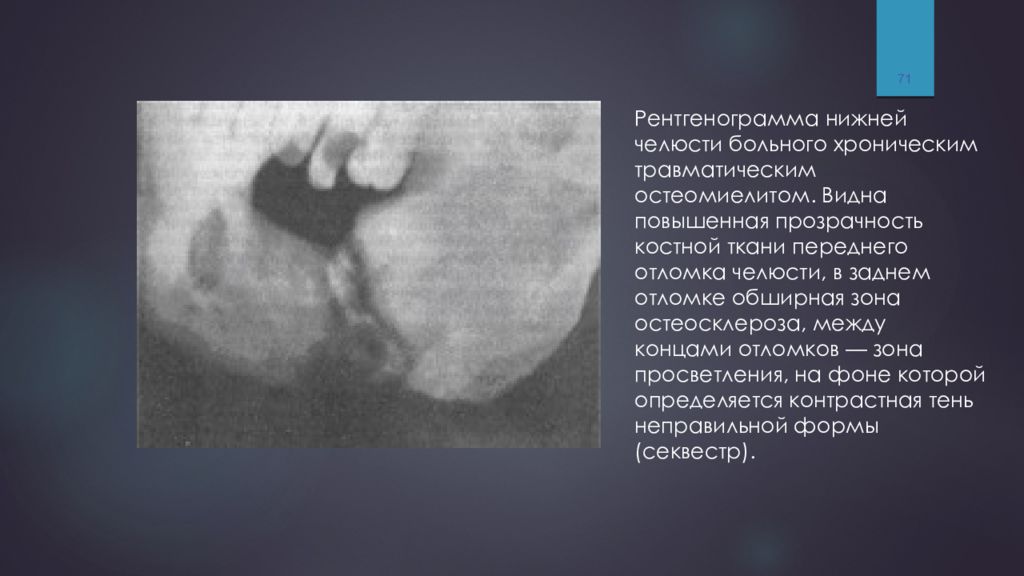

71 Рентгенограмма нижней челюсти больного хроническим травматическим остеомиелитом. Видна повышенная прозрачность костной ткани переднего отломка челюсти, в заднем отломке обширная зона остеосклероза, между концами отломков — зона просветления, на фоне которой определяется контрастная тень неправильной формы (секвестр).

Слайд 72

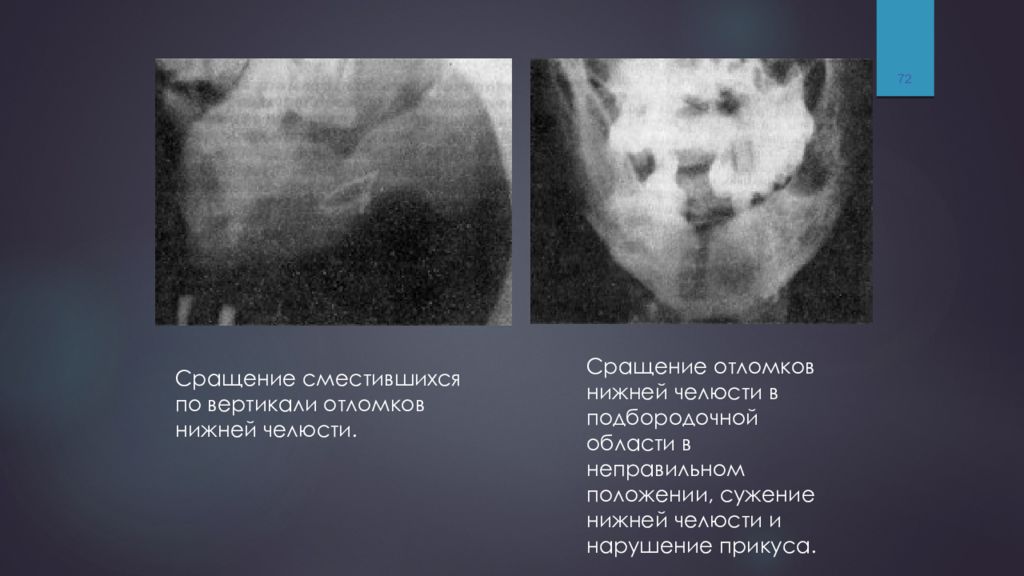

72 Сращение отломков нижней челюсти в подбородочной области в неправильном положении, сужение нижней челюсти и нарушение прикуса. Сращение сместившихся по вертикали отломков нижней челюсти.

Слайд 73

73 Методы лучевой диагностики применяемые при травматических повреждениях челюстно-лицевой области

Слайд 74: Компьютерная томография (КТ) – метод выбора при травмах ЧЛО

Метод КТ в данной клинической ситуации может применяться для установления сочетанных повреждений, наличия или отсутствия нарушений целостности костных структур ЧЛО, определения особенностей имеющегося поражения (трещина, перелом, вывих), уточнения характера стояния отломков и типов их смещений, выявления осколков и инородных, установления локализации воспалительных изменений, оценки мягкотканых изменений (отека, подкожной эмфиземы, гематом, кровоизлияний), выбора дальнейшей тактики ведения пациента. Недостатком метода КТ при травмах ЧЛО является неоптимальная визуализация повреждений глазного яблока. 74

Слайд 75

Дополнительно при травмах ЧЛО можно использовать магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование. 75

Слайд 76: Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная томография (МРТ) применяться для визуализации и более детальной оценки мягких тканей ЧЛО и поражения головного мозга. Ограничение метода – длительность исследования при как правило тяжелом состоянии пациента, также трудность обнаружения мелких костных отломков, свежих кровоизлияний, обызвествлений, появление артефактов от движения, широкий спектр противопоказаний проведения этого исследования. Противопоказания к МРТ: больные с металлическими инородными телами (в том числе протезы ЧЛО, пирсинг), находящиеся без сознания, с искусственными водителями ритма, кохлеарными имплантами, клипсами на сосудах головного мозга). 76

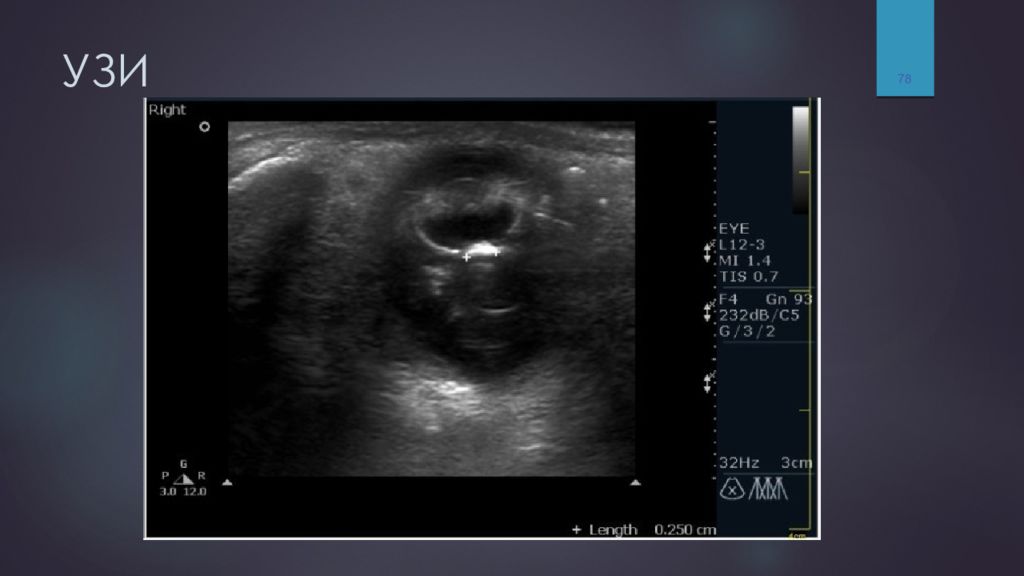

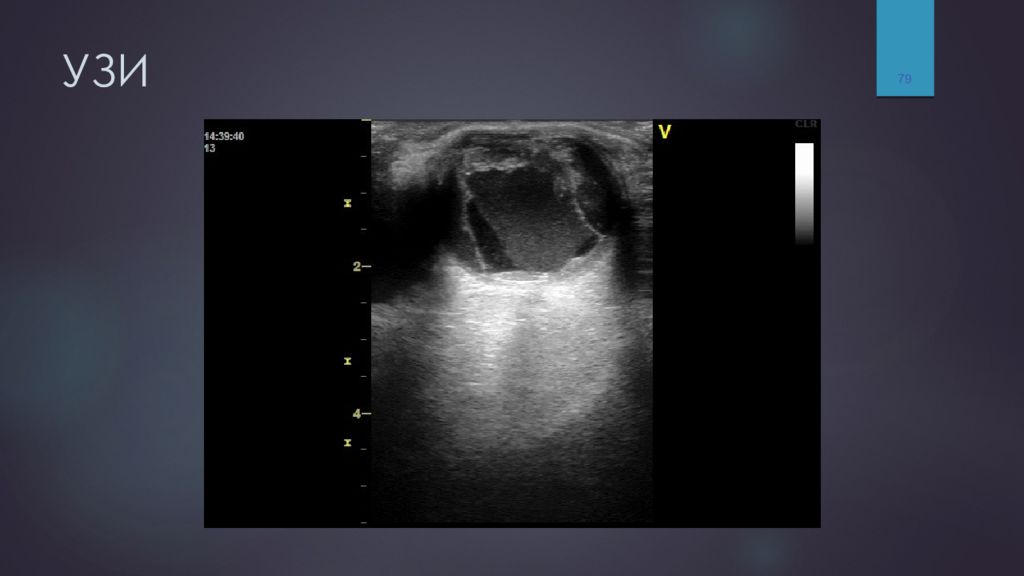

Слайд 77: Ультразвуковое исследование (УЗИ)

УЗИ применяется для диагностики: сочетанных повреждений лицевого скелета и структур орбиты, позволяет выявить гемофтальм, отслойку сетчатки, а также оценить эти состояния в динамике. Ограничением метода является невозможность оптимально оценить состояние костных структур. 77

Слайд 80: Травматические повреждения зубов

Различают следующие виды повреждения зубов: вывих перелом Эпидемиология и статистика травм передних зубов У 30 % детей - травма молочных зубов, у 20 % - постоянных, у 75 % - это травма одного зуба, у 23 % - двух зубов. Чаще всего травмируются: 1) 90 % - верхний центральный резец; 2) 5 % - верхний латеральный резец; 3) 4 % - нижний центральный резец; 4) 1 % - нижний латеральный резец. 80

Слайд 81: Вывих зуба

Вывих – нарушение анатомо-пространственных взаимоотношений между соответствующим зубом и лункой. Вывих зуба происходит под влиянием механического воздействия и сопровождается повреждением связочного аппарата зуба. Вывихи центральных зубов и клыков чаще развиваются при ударе, падении; коренные зубы чаще вывихиваются при удалении соседнего зуба. При вывихе зуба может произойти перелом стенки альвеолы и сосудисто-нервного пучка зуба. 81

Слайд 82: Причины вывиха зуба

Причиной вывиха зуба является сила, приложенная к его коронке зуба: -удар (травма); - откусывание жесткой пищи; - инородное тело в пережевываемой пище; - вредные привычки (открывание зубами бутылок); - неаккуратное удаление зуба, приводящее к вывиху рядом стоящего зуба. 82

Слайд 83: Вывих зуба

Вывих сопровождается изменением положения зуба в альвеоле. Вывих зуба может быть изолированным, сочетаться с переломом корня или коронки зуба, альвеолярного отростка и тела челюсти. Зависит это от направления и выраженности действующей силы, места ее приложения, особенностей строения костной ткани. Проявление вывиха зуба: При вывихе зуба происходит смещение зуба в зубном ряду. Беспокоит боль в зубе, которая усиливается при прикосновении к зубу. Становится невозможно откусывать и пережевывать пищу, зуб принимает непривычное положение, становится подвижным. Из десны возможно кровотечение. 83

Слайд 84: Вывих зуба

Различают: - неполный вывих зуба, - полный вывих зуба, - вколоченный вывих зуба. Вывих, кроме того, может быть: - изолированным, - сопровождаться переломом коронки или корня зуба, - сочетаться с переломом альвеолярного отростка или челюсти. 84

Слайд 85

85 Диагностику состояния проводят на основе данных рентгеновского снимка и объективного обследования.

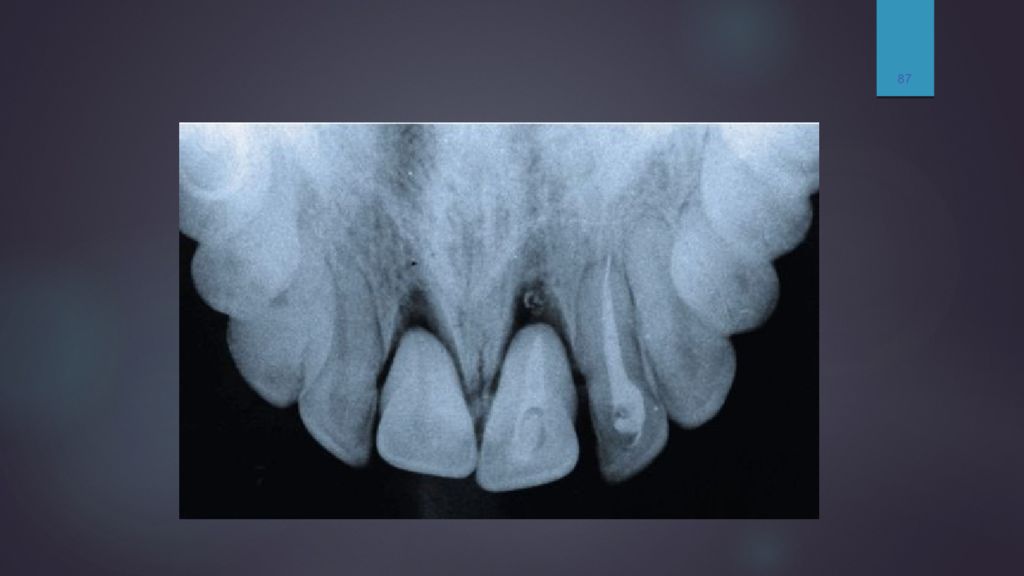

Слайд 86: Методы лучевой диагностики

Рентгенография: контактная окключионная (в прикус) 86

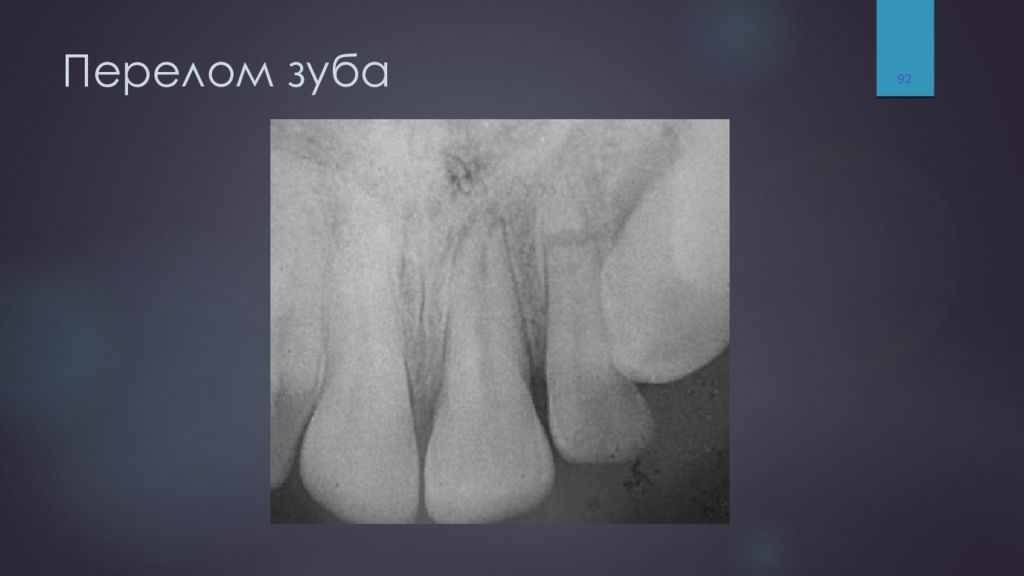

Слайд 88: Перелом зуба

Перелом зуба — нарушение его целостности вследствие механического воздействия. Травма зубов может сопровождаться разрушением лунки зуба, переломами альвеолярного отростка или челюстей. Перелом зуба чаще встречается на верхней челюсти (центральный и боковой резцы), реже - нижней. Перелом других зубов встречается редко. Переломы нескольких зубов (в том числе премоляров и моляров) могут быть вследствие производственной или автомобильной травмы. 88

Слайд 89: Этиология перелома зуба

- Удар по зубу. - Откусывание жёсткой пищи подвижным зубом. - Нарушение техники удаления зуба и неаккуратное применение зубоврачебных щипцов и элеваторов. - Вредные привычки (например, отгибание зубами гвоздя). - Случайный удар щипцами по зубу-антагонисту верхней челюсти при удалении нижних зубов в случае грубой тракции. - Перелом кариозного зуба во время приёма жёсткой пищи. 89

Слайд 90: Классификация перелома зуба (Чупрьшина Н.М., 1985)

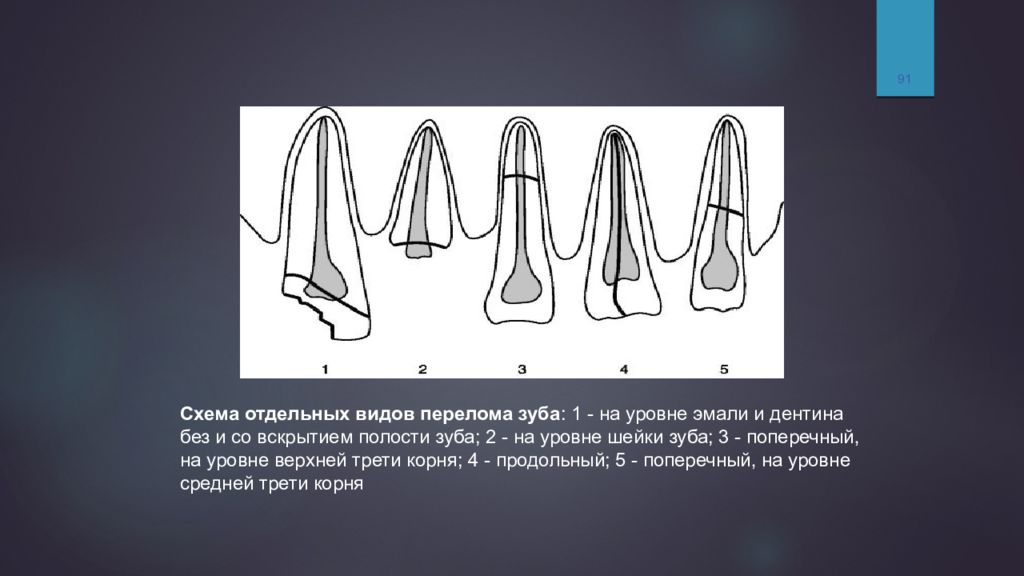

Перелом может быть поперечным, косым и продольным: - коронки в зоне эмали: - коронки в зоне эмали и дентина без вскрытия полости зуба; - коронки в зоне эмали и дентина со вскрытием полости зуба; - зуба в области эмали, дентина и цемента; - корня в пришеечной, средней и верхушечной трети. 90

Слайд 91

91 Схема отдельных видов перелома зуба : 1 - на уровне эмали и дентина без и со вскрытием полости зуба; 2 - на уровне шейки зуба; 3 - поперечный, на уровне верхней трети корня; 4 - продольный; 5 - поперечный, на уровне средней трети корня

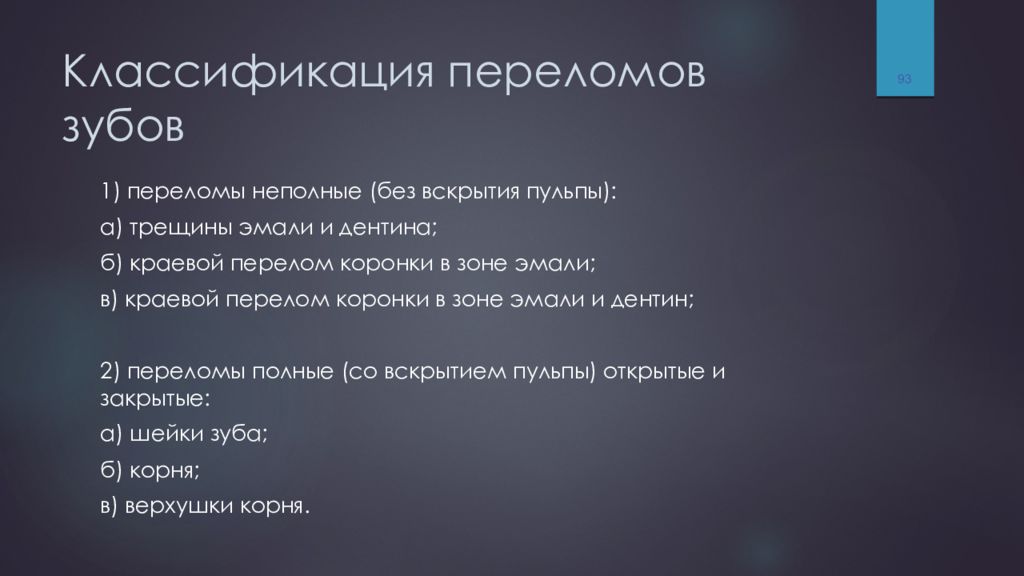

Слайд 93: Классификация переломов зубов

1) переломы неполные (без вскрытия пульпы): а) трещины эмали и дентина; б) краевой перелом коронки в зоне эмали; в) краевой перелом коронки в зоне эмали и дентин; 2) переломы полные (со вскрытием пульпы) открытые и закрытые: а) шейки зуба; б) корня; в) верхушки корня. 93

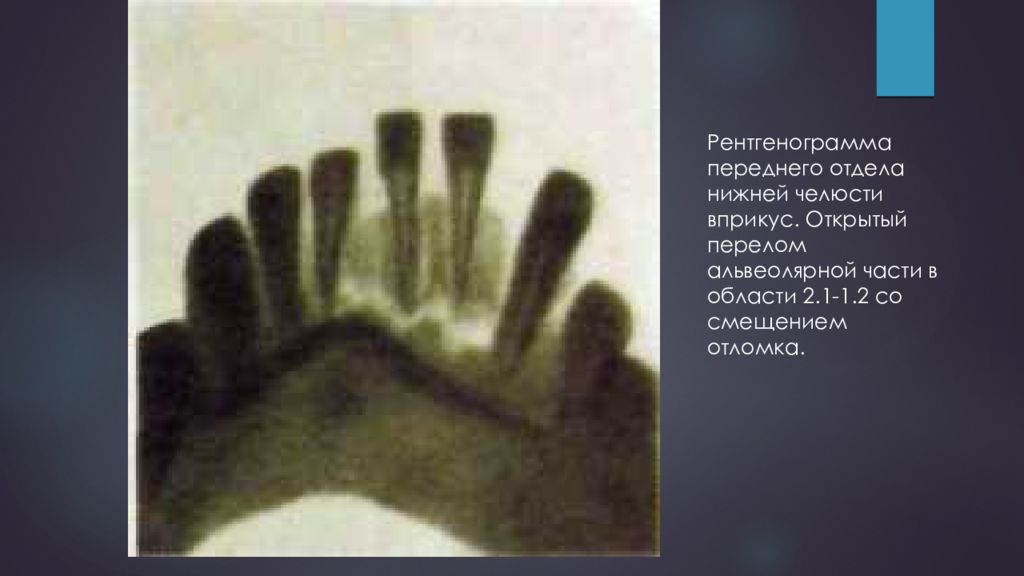

Слайд 95

Рентгенограмма переднего отдела нижней челюсти вприкус. Открытый перелом альвеолярной части в области 2.1-1.2 со смещением отломка.

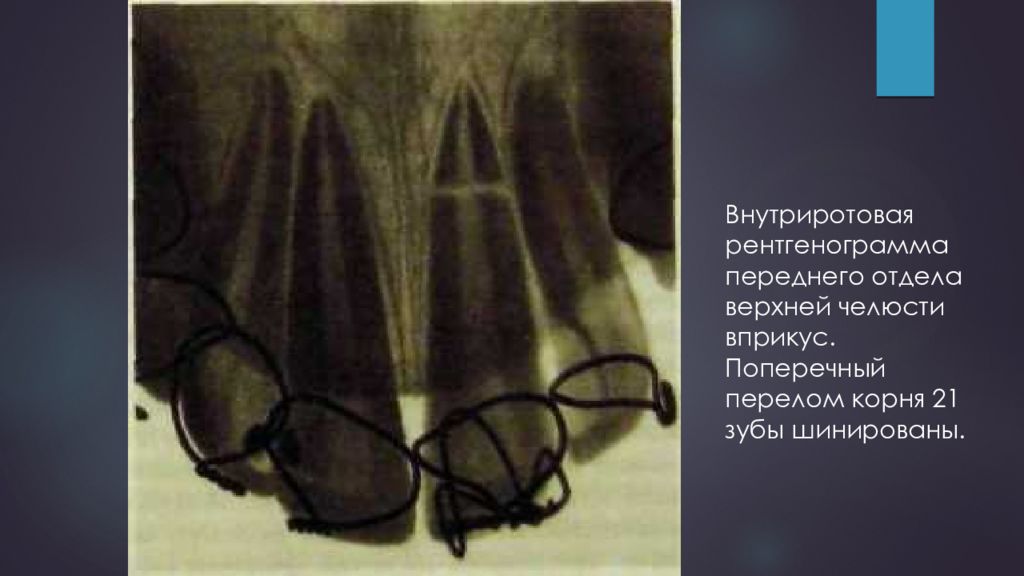

Слайд 96

Внутриротовая рентгенограмма переднего отдела верхней челюсти вприкус. Поперечный перелом корня 21 зубы шинированы.

Слайд 97: ВЫводы

Для диагностики травматических повреждений ЧЛО используют, следующие методы и методики лучевой диагностики: Рентгенография КТ КЛКТ Дополнительно : МРТ УЗИ 97

Слайд 98: выводы

Травматические повреждения являются актуальной проблемой в эпоху технического прогресса и активного взаимодействия людей и машин. 98