Первый слайд презентации

Пименов А.В. Задачи: Изучить строение, жизненные циклы грибов и их значение. Тема: «Грибы»

Слайд 3

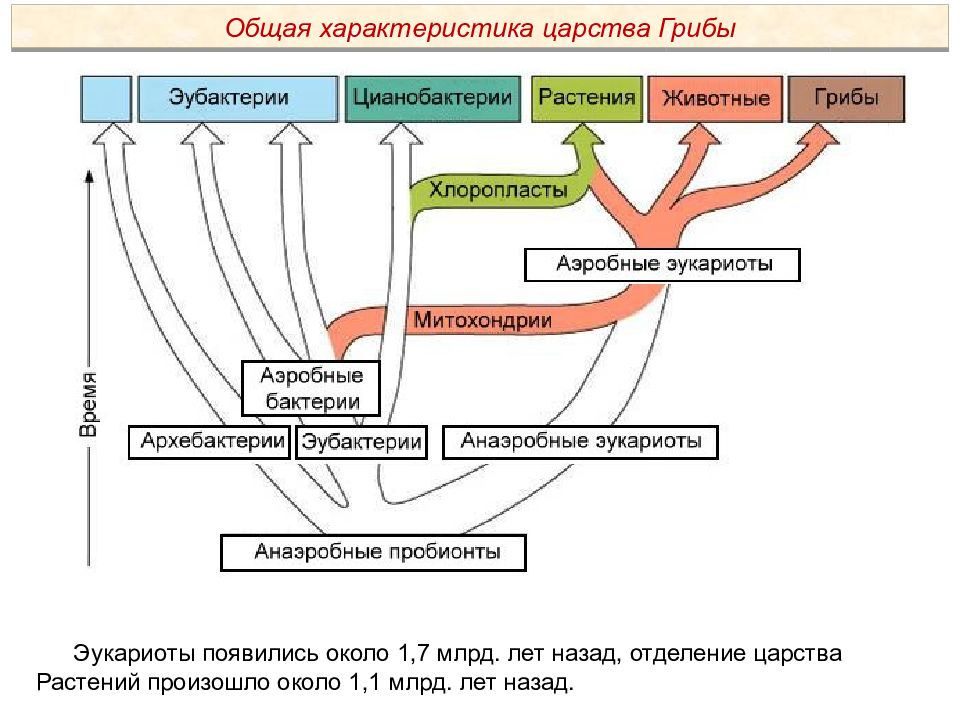

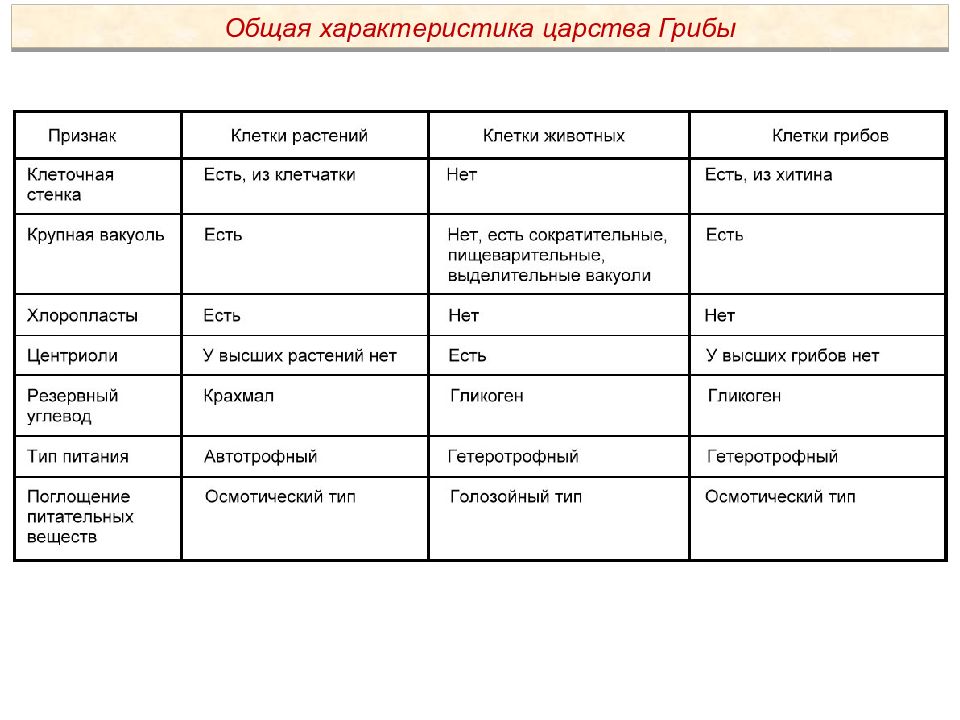

Эукариоты появились около 1,7 млрд. лет назад, отделение царства Растений произошло около 1,1 млрд. лет назад. Общая характеристика царства Грибы

Слайд 4

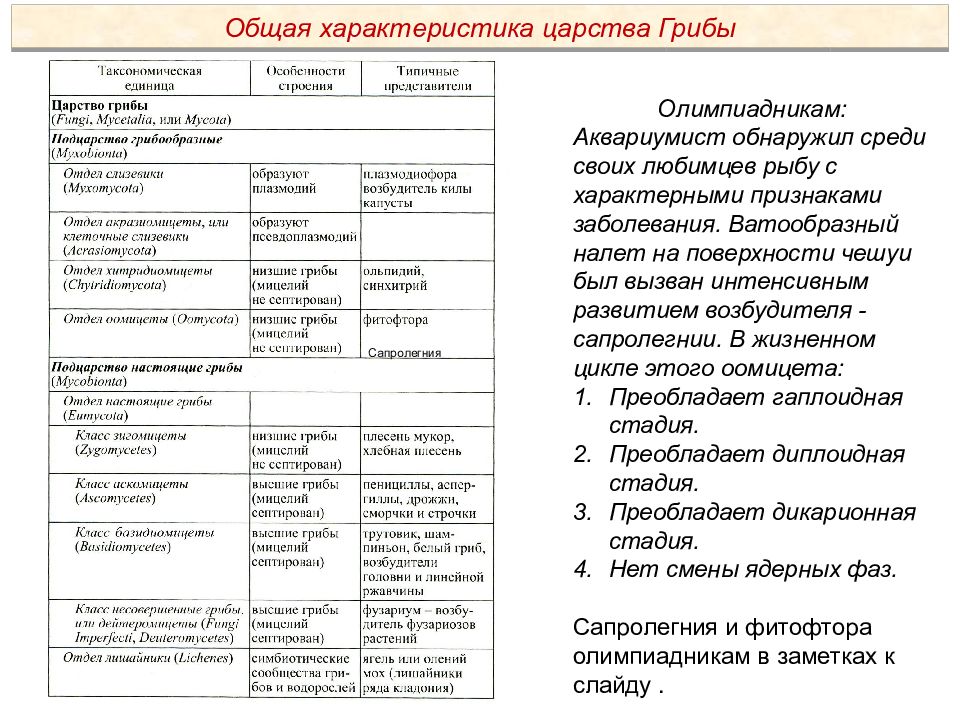

Сапролегния Олимпиадникам: Аквариумист обнаружил среди своих любимцев рыбу с характерными признаками заболевания. Ватообразный налет на поверхности чешуи был вызван интенсивным развитием возбудителя - сапролегнии. В жизненном цикле этого оомицета : Преобладает гаплоидная стадия. Преобладает диплоидная стадия. Преобладает дикарионная стадия. Нет смены ядерных фаз. Сапролегния и фитофтора олимпиадникам в заметках к слайду. Общая характеристика царства Грибы

Слайд 6

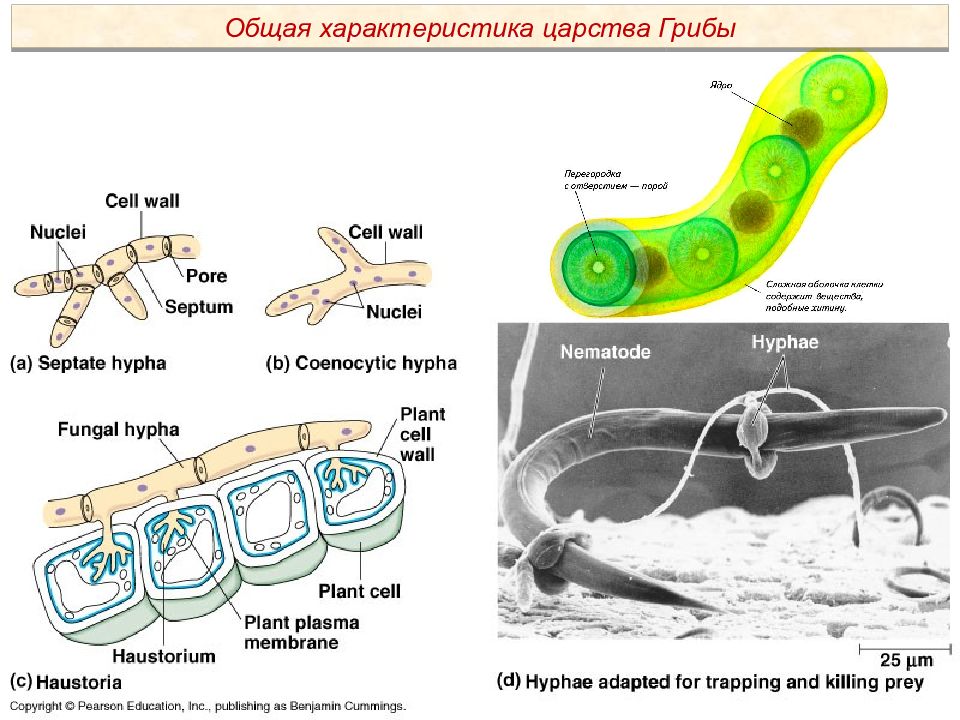

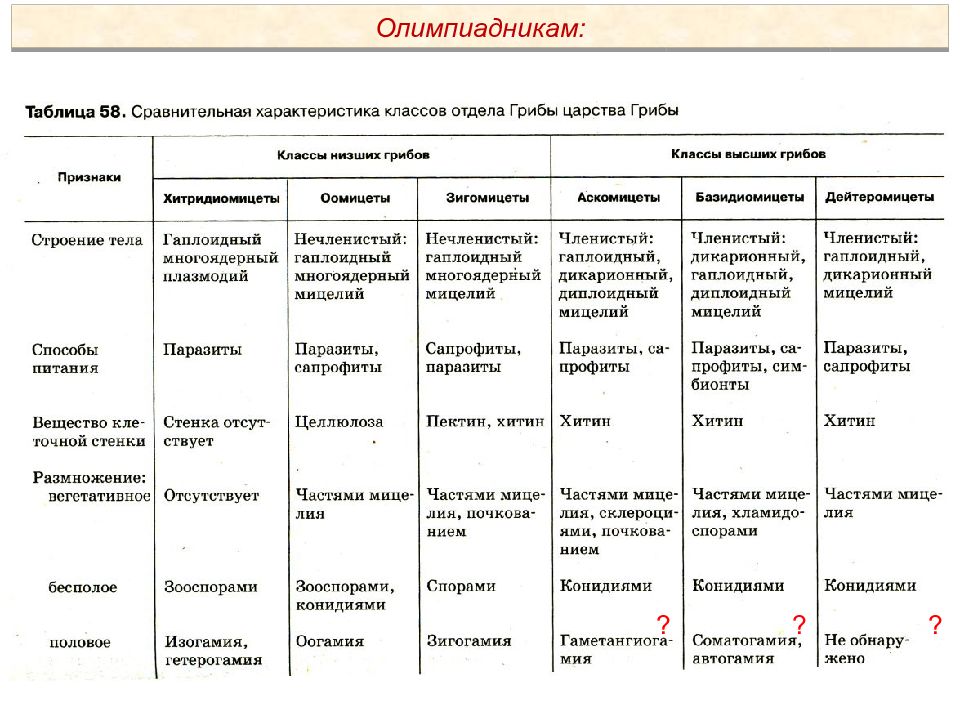

Наиболее примитивные из эукариот, древняя группа организмов, разнообразных по строению и распространению. Объединяет около 100 тыс. видов. Для настоящих грибов характерно: Большинство грибов имеет многоклеточное тело – мицелий, состоящий из гиф. Мицелий низших грибов лишен перегородок и представляют собой как бы одну сильно разветвленную гигантскую многоядерную клетку ( нечленистый, несептированный мицелий ). Центриоли у настоящих грибов отсутствуют ( Овчарова, Елина ). Жгутиковые стадии у зигомицетов, аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов отсутствуют. Мицелий высших грибов разделен поперечными перегородками, септами, на отдельные клетки, содержащие одно или несколько ядер ( членистый, септированный мицелий ). Клетки грибов сходны с растительными; клеточная стенка состоит из хитиновых волокон. Пластиды отсутствуют; имеются вакуоли. Многие грибы образуют плодовые тела, представляющие собой тесно переплетенные гифы мицелия. Общая характеристика царства Грибы

Слайд 7

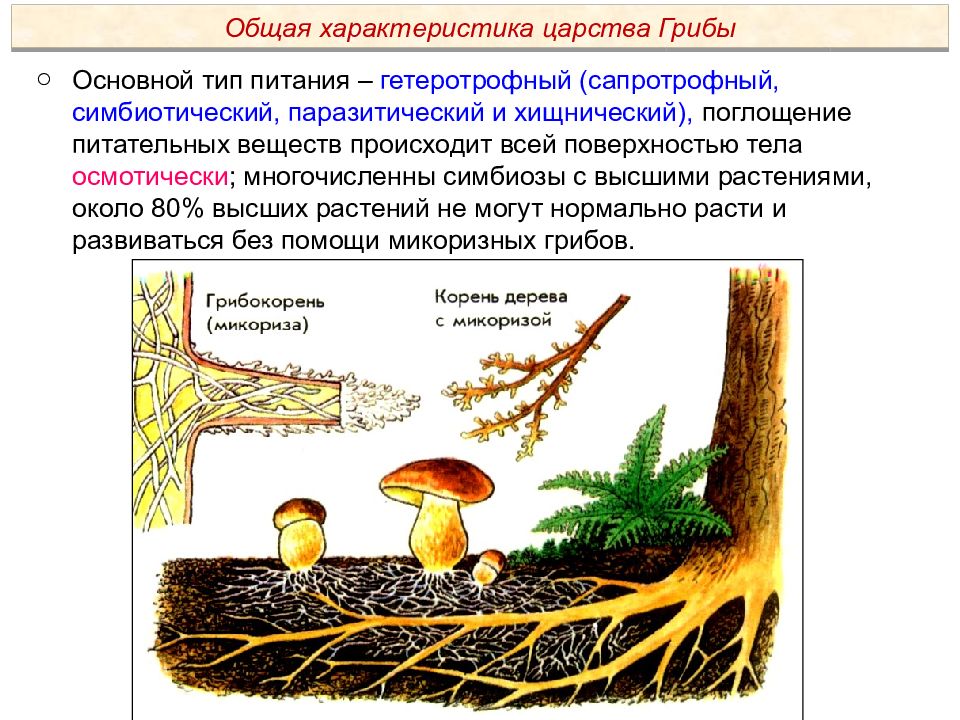

Основной тип питания – гетеротрофный ( сапротрофный, симбиотический, паразитический и хищнический), поглощение питательных веществ происходит всей поверхностью тела осмотически ; многочисленны симбиозы с высшими растениями, около 80% высших растений не могут нормально расти и развиваться без помощи микоризных грибов. Общая характеристика царства Грибы

Слайд 8

Аэробный тип обмена веществ (лишь немногие способны получать энергию путем брожения в анаэробных условиях). Основным запасным веществом является гликоген. Основной продукт азотистого обмена – мочевина. Митоз и мейоз осуществляется без разрушения ядерной оболочки, веретено деления образуется под ядерной оболочкой, после распределения хромосом ядро разделяется перетяжкой (закрытый митоз). Бесполое размножение осуществляется при помощи спор, образующихся в специальных органах – спорангиях (эндогенное спороношение); у некоторых споры образуются непосредственно на вертикальных гифах – конидиеносцах (экзогенное спороношение); вегетативное размножение происходит частями мицелия или почкованием. Половое размножение. Грибы подцарства Настоящие грибы не образуют жгутиковые стадии ни на одной стадии жизненного цикла. Характерна гаметангиогамия – слияние участков различных мицелиев, которая заканчивается половым спороношением. Общая характеристика царства Грибы

Слайд 10

1 – ядро 2 – ядерная пора 3 – ядерная оболочка 4 - митохондрии 5 – вакуоль 6 – элементы комплекса Гольджи 7 – гладкий ЭПР 8 – гранулярный ЭПР 9 – пиноцитозный пузырек 10 – гранулы органических веществ 11 – фагосомы 12 – экскреторные пузырьки 13 – липидные капли 14 – цитолемма 15 – клеточная стенка 16 – кольцевой валик почкования Общая характеристика царства Грибы

Слайд 12

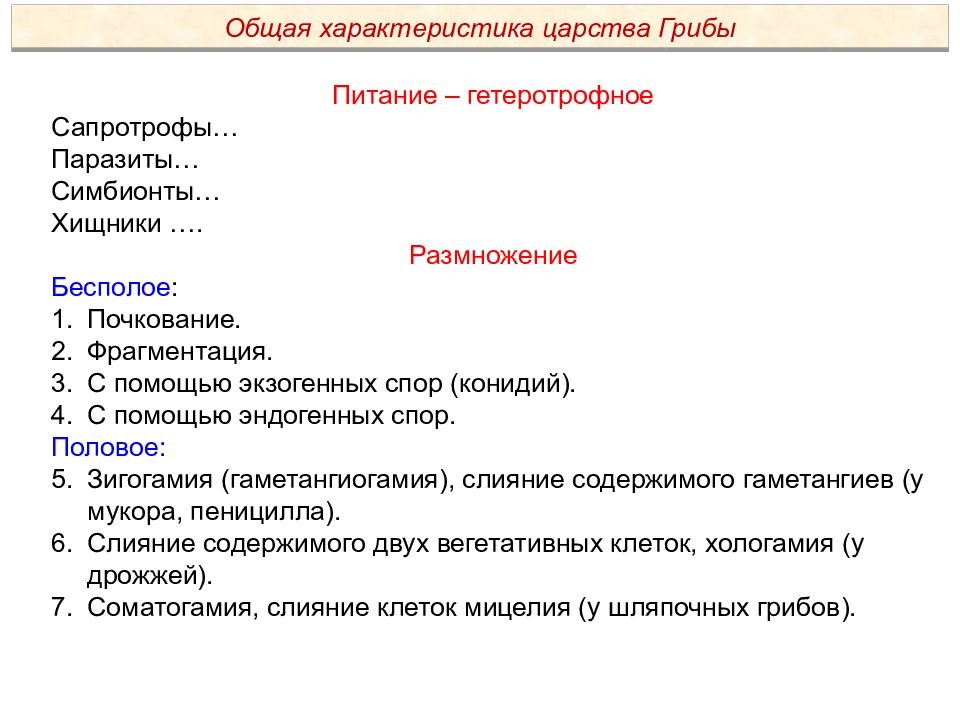

Питание – гетеротрофное Сапротрофы … Паразиты… Симбионты… Хищники …. Размножение Бесполое : Почкование. Фрагментация. С помощью экзогенных спор (конидий). С помощью эндогенных спор. Половое: Зигогамия ( гаметангиогамия ), слияние содержимого гаметангиев (у мукора, пеницилла). Слияние содержимого двух вегетативных клеток, хологамия (у дрожжей). Соматогамия, слияние клеток мицелия (у шляпочных грибов). Общая характеристика царства Грибы

Слайд 13

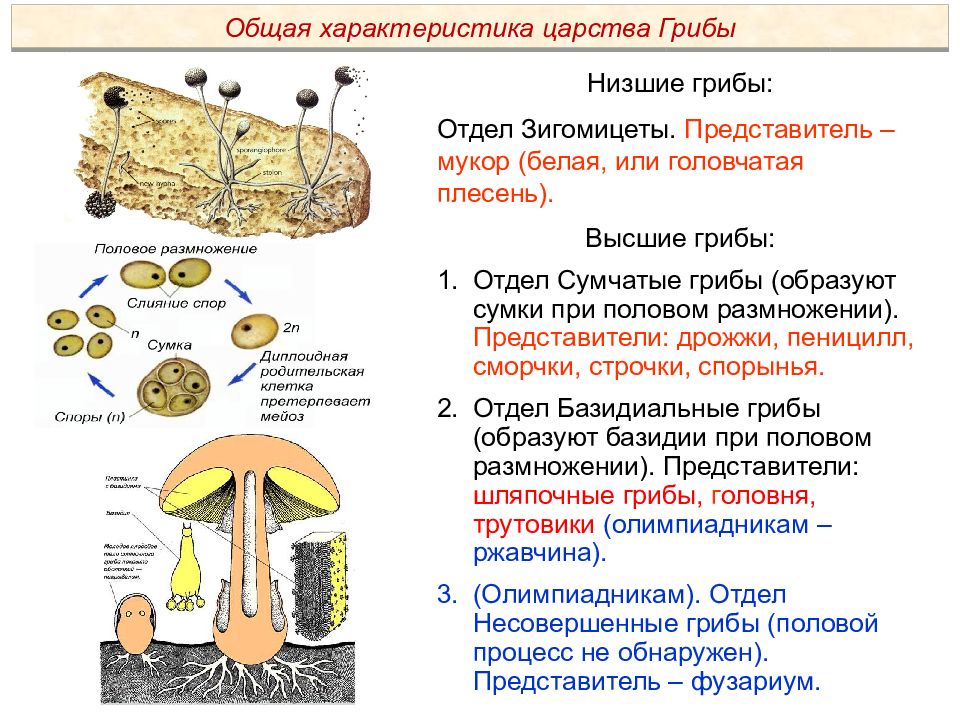

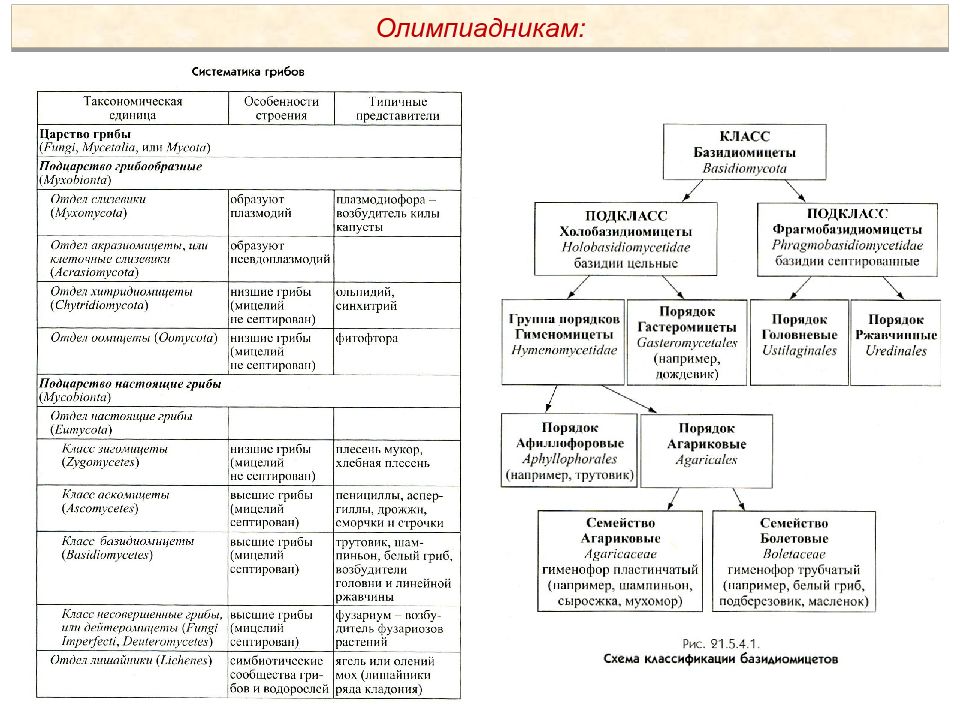

Низшие грибы: Отдел Зигомицеты. Представитель – мукор (белая, или головчатая плесень). Высшие грибы: Отдел Сумчатые грибы (образуют сумки при половом размножении). Представители: дрожжи, пеницилл, сморчки, строчки, спорынья. Отдел Базидиальные грибы (образуют базидии при половом размножении). Представители: шляпочные грибы, г оловня, трутовики (олимпиадникам – ржавчина). ( Олимпиадникам). Отдел Несовершенные грибы (половой процесс не обнаружен). Представитель – фузариум. Общая характеристика царства Грибы

Слайд 15

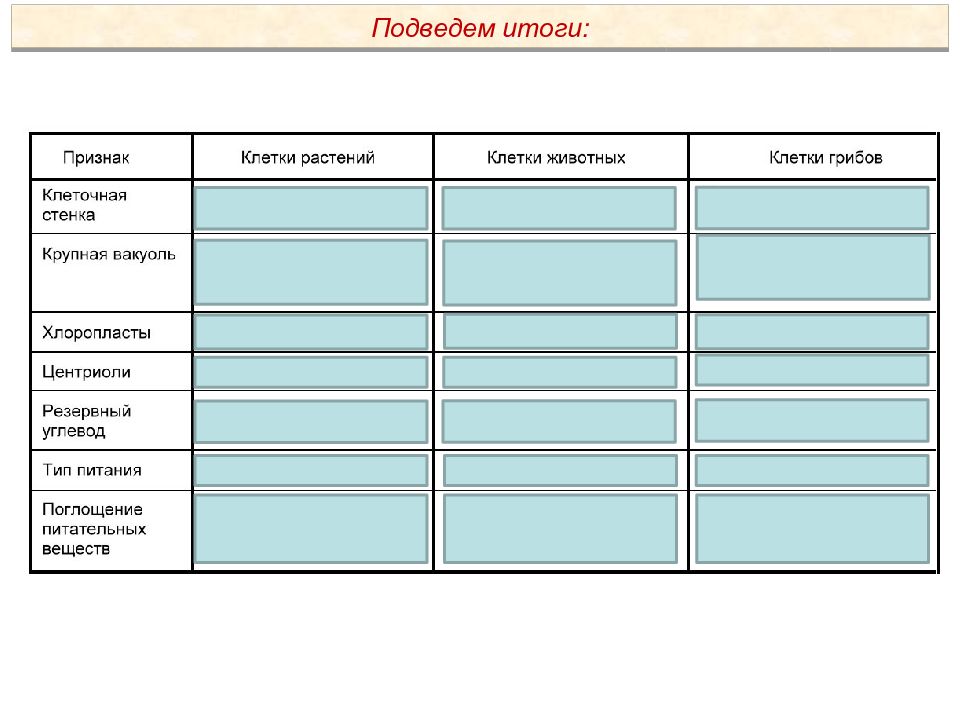

Количество видов в царстве Грибы: Около 100 тыс. видов. Тело гриба: Мицелий, состоящий из гиф. Есть одноклеточные грибы. Для мицелия низших грибов характерно: Лишен перегородок и представляют собой как бы одну сильно разветвленную гигантскую многоядерную клетку (нечленистый, несептированный мицелий). Для клеточного центра характерно: Центриоли отсутствуют. Для жгутиковых стадий настоящих грибов характерно: Жгутиковые стадии отсутствуют. Для клеточной стенки грибов характерно: Клеточная стенка состоит из хитиновых волокон. Пластиды: Отсутствуют. Вакуоли: Имеются вакуоли. Митоз и мейоз: Внутри ядра, без разрушения ядерной оболочки. Подведем итоги:

Слайд 17

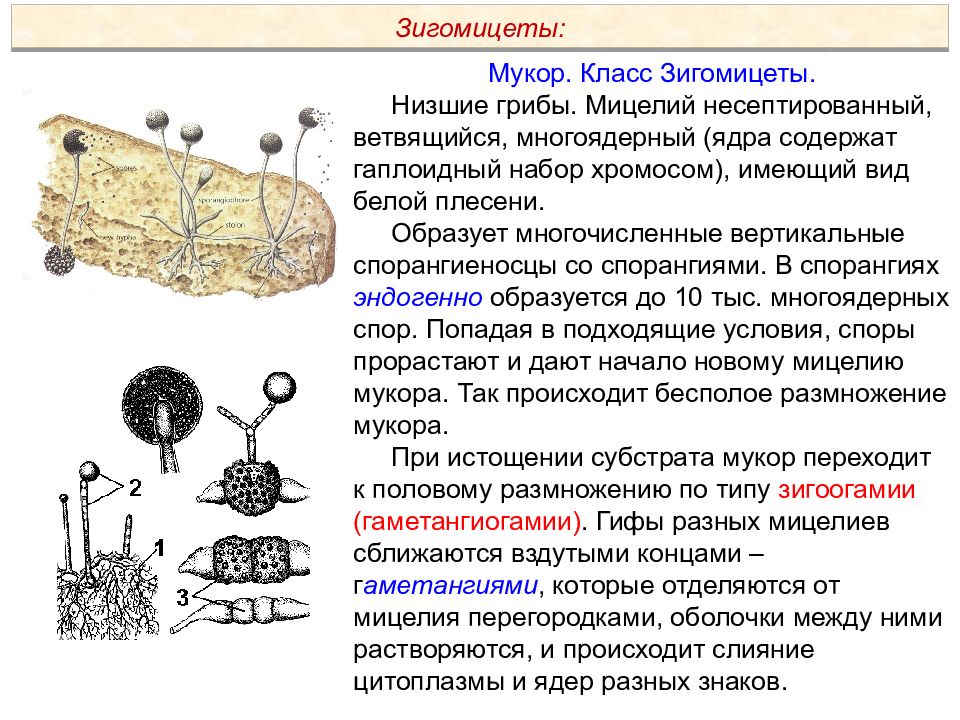

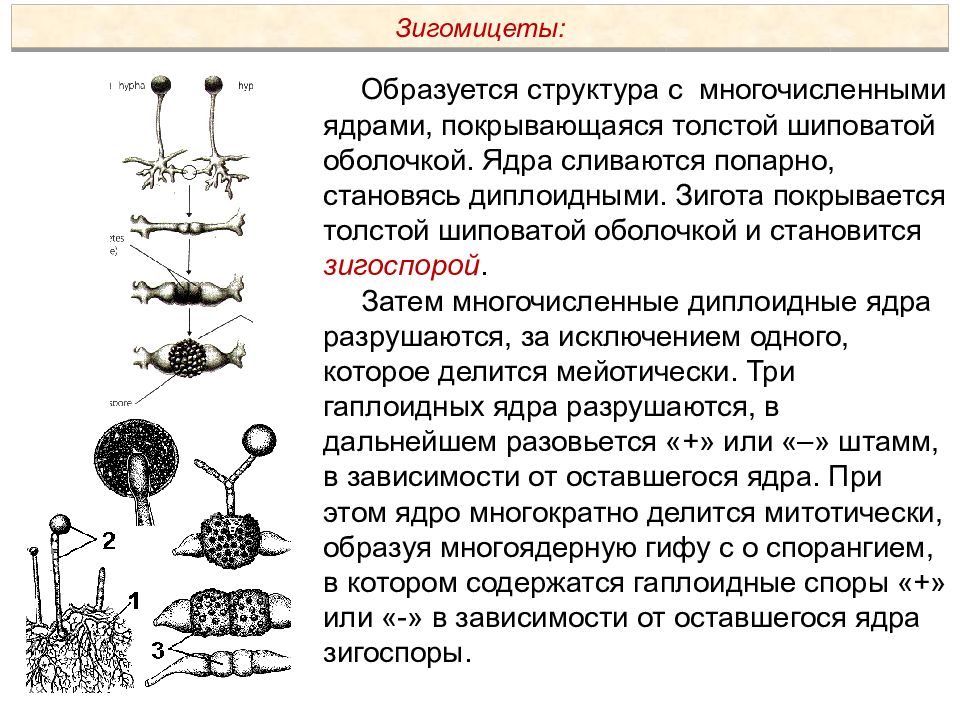

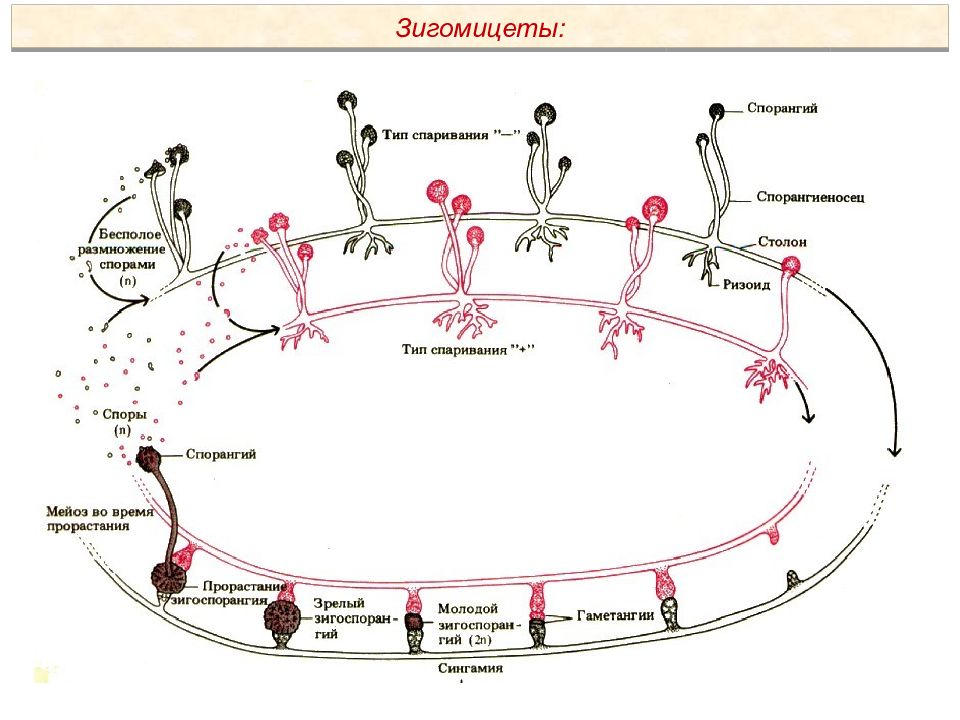

Мукор. Класс Зигомицеты. Низшие грибы. Мицелий несептированный, ветвящийся, многоядерный (ядра содержат гаплоидный набор хромосом), имеющий вид белой плесени. Образует многочисленные вертикальные спорангиеносцы со спорангиями. В спорангиях эндогенно образуется до 10 тыс. многоядерных спор. Попадая в подходящие условия, споры прорастают и дают начало новому мицелию мукора. Так происходит бесполое размножение мукора. При истощении субстрата мукор переходит к половому размножению по типу зигоогамии ( гаметангиогамии ). Гифы разных мицелиев сближаются вздутыми концами – г аметангиями, которые отделяются от мицелия перегородками, оболочки между ними растворяются, и происходит слияние цитоплазмы и ядер разных знаков. Зигомицеты:

Слайд 18

Образуется структура с многочисленными ядрами, покрывающаяся толстой шиповатой оболочкой. Ядра сливаются попарно, становясь диплоидными. Зигота покрывается толстой шиповатой оболочкой и становится зигоспорой. Затем многочисленные диплоидные ядра разрушаются, за исключением одного, которое делится мейотически. Три гаплоидных ядра разрушаются, в дальнейшем разовьется «+» или «–» штамм, в зависимости от оставшегося ядра. При этом ядро многократно делится митотически, образуя многоядерную гифу с о спорангием, в котором содержатся гаплоидные споры «+» или «-» в зависимости от оставшегося ядра зигоспоры. Зигомицеты:

Слайд 20

Мукоровые принимают участие в круговороте органических (особенно азотосодержащих) веществ почвы. Нередко вызывают порчу продуктов. Некоторые вызывают заболевание легких у птиц, поражают органы слуха и центральную нервную систему человека, вызывают дерматомикозы. Зигомицеты:

Слайд 21

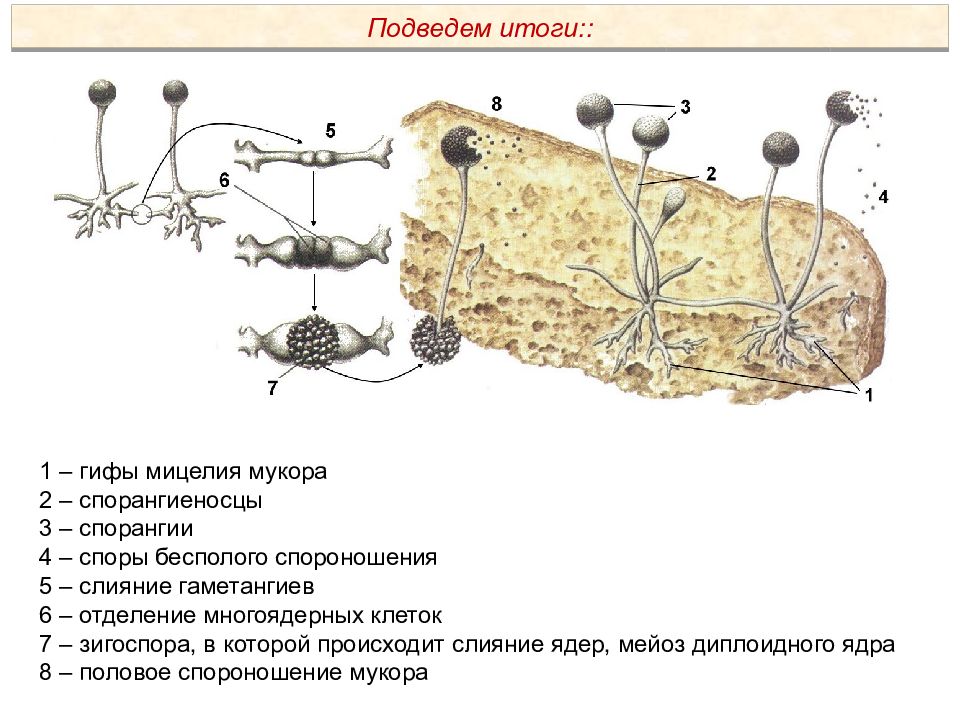

1 – гифы мицелия мукора 2 – спорангиеносцы 3 – спорангии 4 – споры бесполого спороношения 5 – слияние гаметангиев 6 – отделение многоядерных клеток 7 – зигоспора, в которой происходит слияние ядер, мейоз диплоидного ядра 8 – половое спороношение мукора Подведем итоги::

Слайд 22

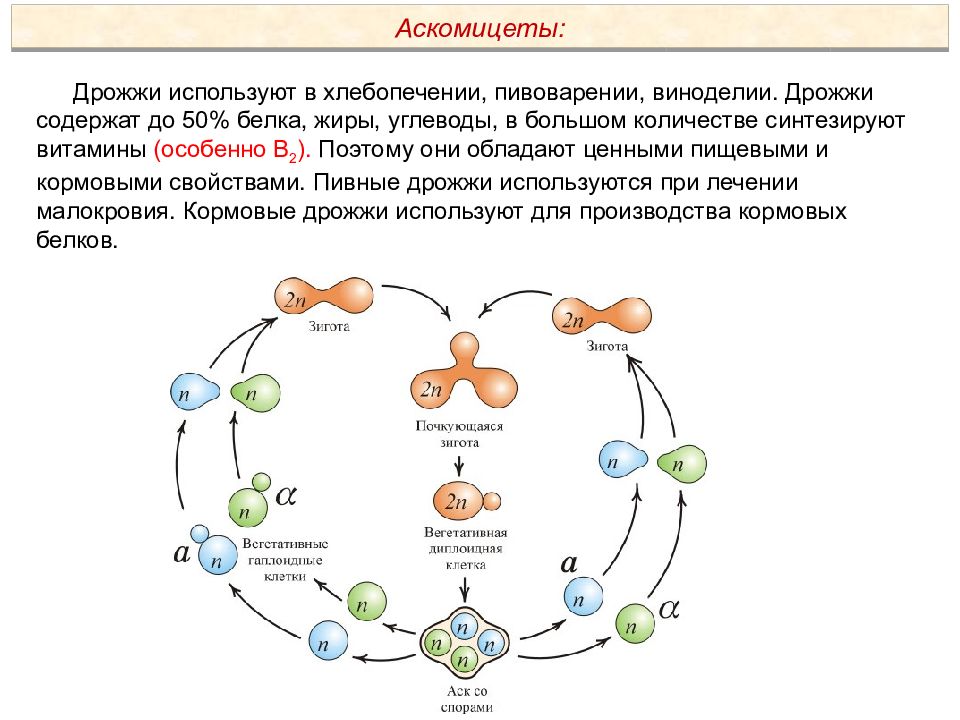

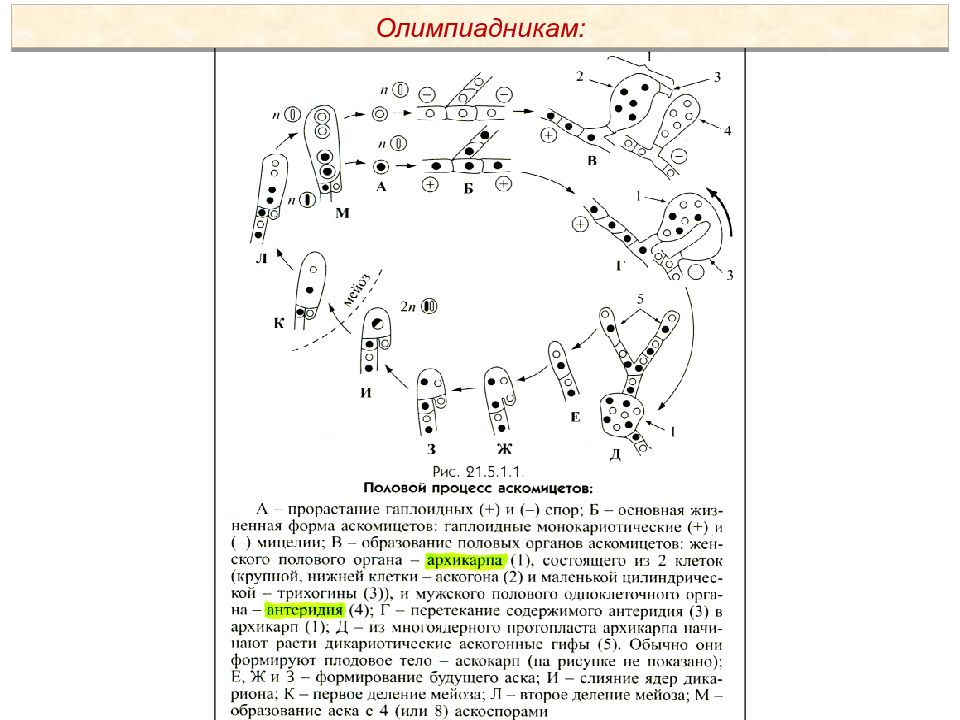

Дрожжи. Класс Аскомицеты. Дрожжи, пеницилл (спорынья, сморчки, строчки – олимпиадникам). Дрожжи – одноклеточные грибы. Вегетативное тело состоит из одиночных овальных клеток с одним ядром. Дрожжи представлены большим числом видов, широко распространенных в природе. Только в культуре существуют пекарские дрожжи, представленные сотнями рас: винными, хлебопекарными, пивными. Винные встречаются в природе на поверхности плодов. В качестве источника углерода они используют различные сахара, простые и многоатомные спирты, органические кислоты и другие вещества. Аскомицеты:

Слайд 24

Способность сбраживать углеводы, расщепляя глюкозу с образованием этилового спирта и углекислого газа, послужила основой для введения дрожжей в культуру. Размножаются почкованием. Почка возникает на одном конце клетки, начинает разрастаться и отделяется от материнской клетки. Часто дочерняя клетка не теряет связи с материнской и сама начинает образовывать почки. В результате образуются короткие цепочки клеток. Однако связь между ними непрочная, и при встряхивании такие цепочки распадаются на отдельные клетки. Клетки пекарских дрожжей размножаются вегетативным образом при помощи почкования. Сначала появляется вырост на материнской клетке, затем происходит митотическое деление ядра, образование клеточной стенки и отделение клеток друг от друга. На материнской клетке остается шрам от почкования, что позволяет определить её возраст. Обычно материнская клетка может образовывать 20—30 почек. Клетки дрожжей могут пребывать в одном из двух стабильных состояниях (фазах): гаплоидном (сфероиды) и диплоидном (эллипсоиды), которые считаются различными поколениями. В течение каждой фазы пекарские дрожжи размножаются вегетативно почкованием. По продолжительности у пекарских дрожжей преобладает диплоидная фаза. Она переходит в гаплоидную фазу путем образования гаплоидных аскоспор в результате мейоза. Гаплоидная фаза переходит в диплоидную путем слияния образовавшихся из аскоспор гаплоидных клеток. Аскомицеты:

Слайд 25

При недостатке питания и избытке кислорода происходит половой процесс в форме хологамии – копуляция (слияние) двух гаплоидных клеток. Образовавшаяся зигота дает диплоидное поколение, которое превращается в гаплоидное превращается путем мейоза, образуется сумка с 4 аскоспорами, каждая из которых развивается в новые дрожжевые клетки. Аскомицеты:

Слайд 26

При недостатке питания и избытке кислорода происходит половой процесс в форме хологамии – копуляция (слияние) двух гаплоидных клеток. Образовавшаяся зигота дает диплоидное поколение, которое превращается в гаплоидное путем мейоза, образуется сумка с 4 аскоспорами, каждая из которых развивается в новые дрожжевые клетки. По продолжительности у пекарских дрожжей преобладает диплоидная фаза. Аскомицеты:

Слайд 27

Дрожжи используют в хлебопечении, пивоварении, виноделии. Дрожжи содержат до 50% белка, жиры, углеводы, в большом количестве синтезируют витамины (особенно В 2 ). Поэтому они обладают ценными пищевыми и кормовыми свойствами. Пивные дрожжи используются при лечении малокровия. Кормовые дрожжи используют для производства кормовых белков. Аскомицеты:

Слайд 29

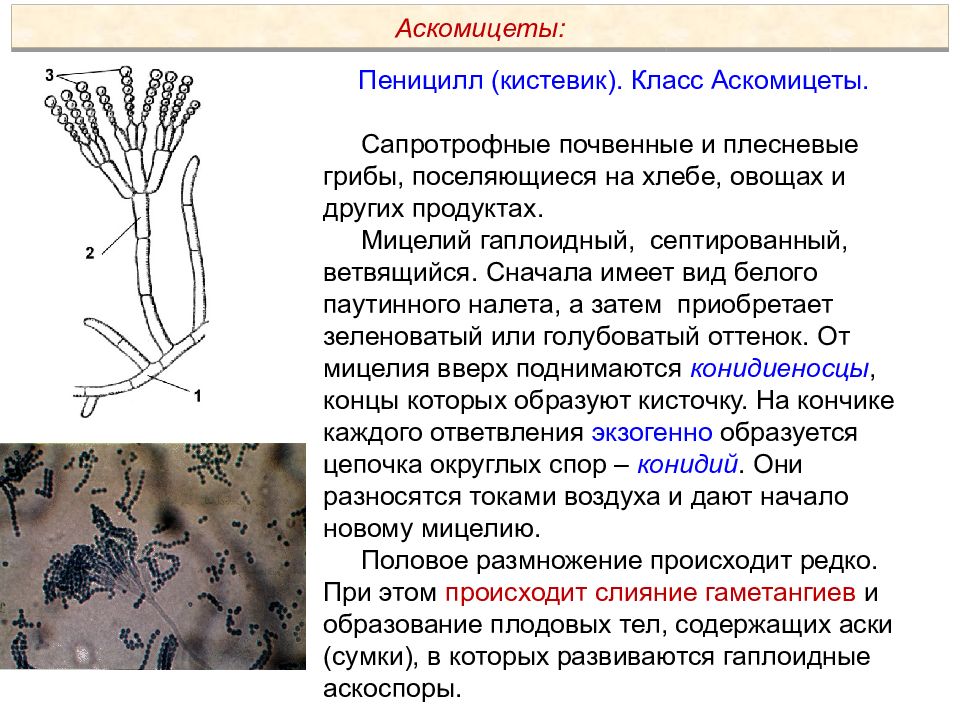

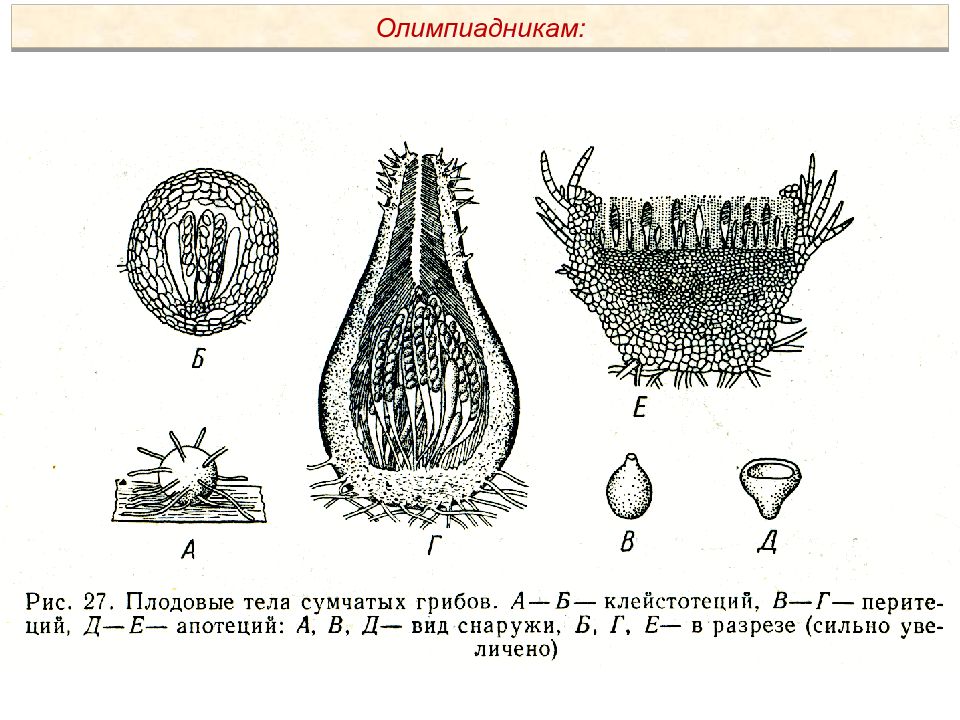

Пеницилл ( кистевик ). Класс Аскомицеты. Сапротрофные почвенные и плесневые грибы, поселяющиеся на хлебе, овощах и других продуктах. Мицелий гаплоидный, септированный, ветвящийся. Сначала имеет вид белого паутинного налета, а затем приобретает зеленоватый или голубоватый оттенок. От мицелия вверх поднимаются конидиеносцы, концы которых образуют кисточку. На кончике каждого ответвления экзогенно образуется цепочка округлых спор – конидий. Они разносятся токами воздуха и дают начало новому мицелию. Половое размножение происходит редко. При этом происходит слияние гаметангиев и образование плодовых тел, содержащих аски (сумки), в которых развиваются гаплоидные аскоспоры. Аскомицеты:

Слайд 30

Некоторые виды используются для приготовления антибиотика пенициллина. Также используются в пищевой промышленности для приготовления особых сортов сыра. Аскомицеты:

Слайд 31

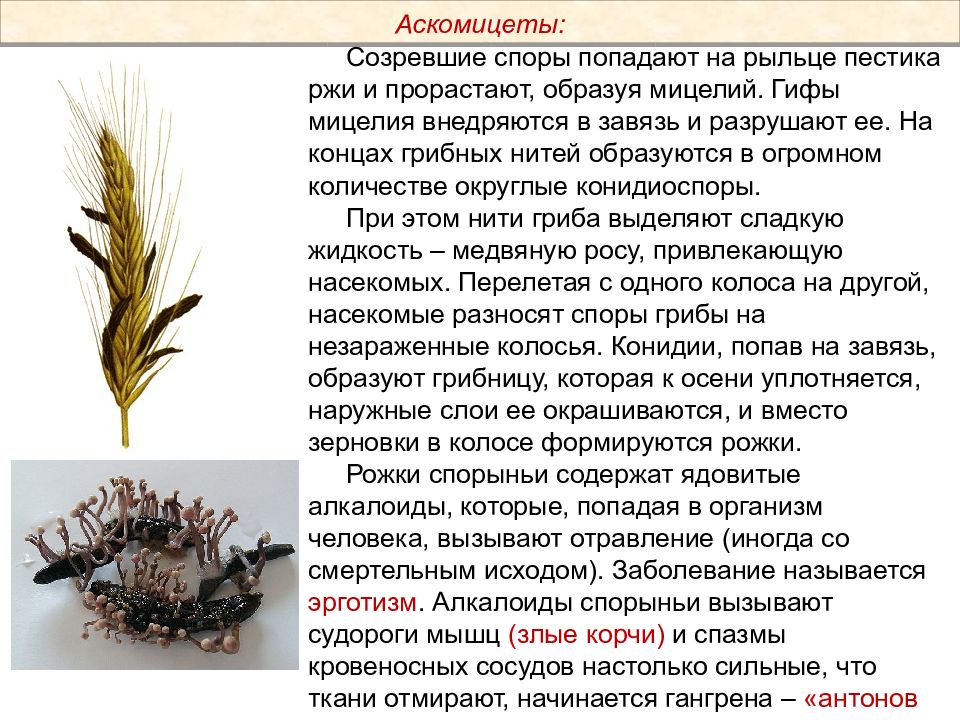

Спорынья ( класс аскомицеты) Легко обнаруживается в период созревания: на колосьях среди зерновок хорошо заметны черно-фиолетовые рожки, выступающие из колоса. Они состоят из плотно переплетенных гиф. Это стадия покоя гриба. В период созревания ржи они опадают на землю и зимуют под снегом. Весной на них образуются шаровидные головки красноватого цвета на длинных ножках. По периферии расположено большое количество множество плодовых тел – перитециев. В перитециях – аски. Созревание спор происходит во время цветения ржи. Аскомицеты:

Слайд 32

Созревшие споры попадают на рыльце пестика ржи и прорастают, образуя мицелий. Гифы мицелия внедряются в завязь и разрушают ее. На концах грибных нитей образуются в огромном количестве округлые конидиоспоры. При этом нити гриба выделяют сладкую жидкость – медвяную росу, привлекающую насекомых. Перелетая с одного колоса на другой, насекомые разносят споры грибы на незараженные колосья. Конидии, попав на завязь, образуют грибницу, которая к осени уплотняется, наружные слои ее окрашиваются, и вместо зерновки в колосе формируются рожки. Рожки спорыньи содержат ядовитые алкалоиды, которые, попадая в организм человека, вызывают отравление (иногда со смертельным исходом). Заболевание называется эрготизм. Алкалоиды спорыньи вызывают судороги мышц (злые корчи) и спазмы кровеносных сосудов настолько сильные, что ткани отмирают, начинается гангрена – «антонов огонь». Аскомицеты:

Слайд 34

Какие грибы относятся к низшим грибам? Грибы с несептированнным многоядерным мицелием, мукор. Какие грибы относятся к сумчатым грибам, аскомицетам? Грибы, образующие сумки (аски), например, дрожжи и пеницилл. Какие грибы относятся к базидиомицетам? Шляпочные грибы, головневые грибы, трутовики. Как размножается мукор ? Бесполое при благоприятных условиях с помощью спор и половое при неблагоприятных, при этом происходит слияние гаметангиев и половое спороношение. Как размножается пеницилл? С помощью конидиоспор, возможно половое спороношение с образованием аскоспор. Как размножаются дрожжи? Почкованием, возможно половое размножение по типу хологамии с образованием аскоспор. Подведем итоги:

Слайд 35

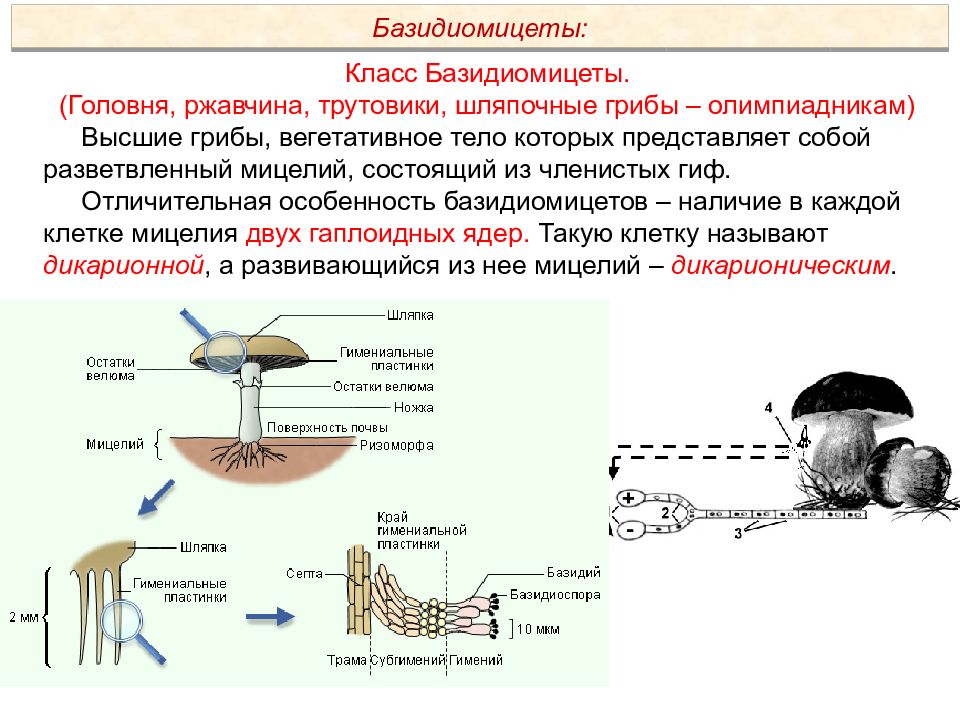

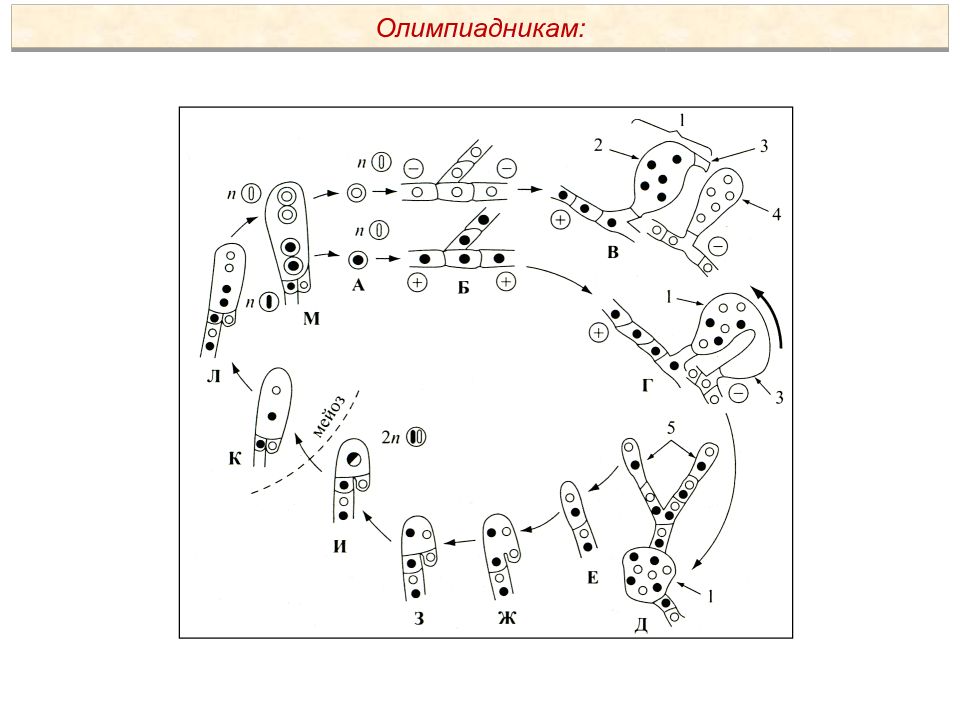

Класс Базидиомицеты. (Головня, ржавчина, трутовики, шляпочные грибы – олимпиадникам) Высшие грибы, вегетативное тело которых представляет собой разветвленный мицелий, состоящий из членистых гиф. Отличительная особенность базидиомицетов – наличие в каждой клетке мицелия двух гаплоидных ядер. Такую клетку называют дикарионной, а развивающийся из нее мицелий – дикарионическим. Базидиомицеты:

Слайд 37

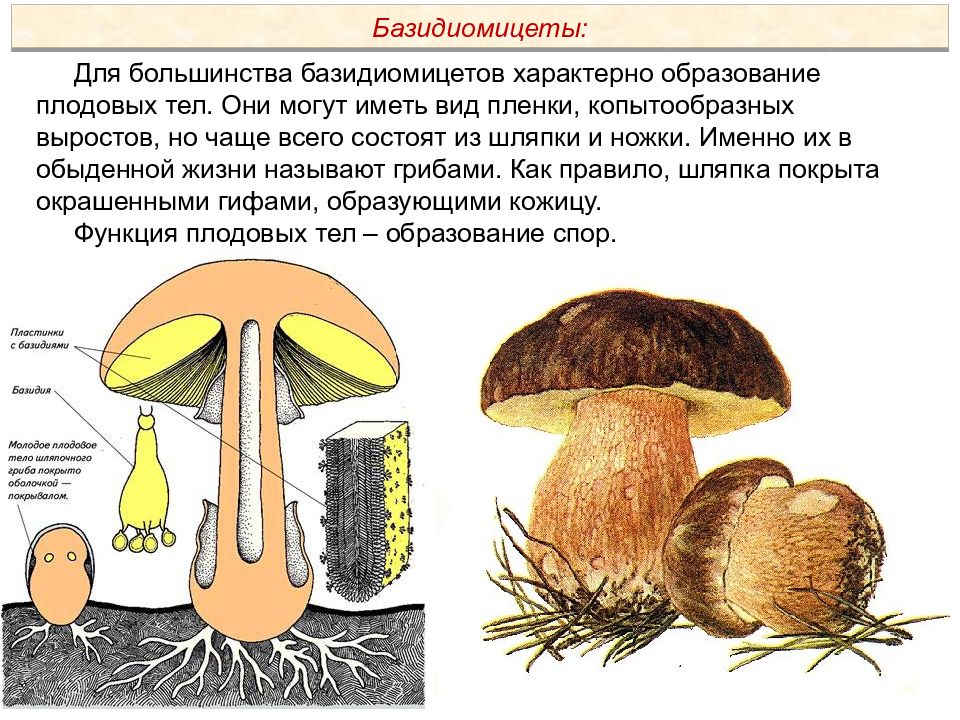

Для большинства базидиомицетов характерно образование плодовых тел. Они могут иметь вид пленки, копытообразных выростов, но чаще всего состоят из шляпки и ножки. Именно их в обыденной жизни называют грибами. Как правило, шляпка покрыта окрашенными гифами, образующими кожицу. Функция плодовых тел – образование спор. Базидиомицеты:

Слайд 38

Спороносную поверхность шляпки называют гименофором. Он может быть: пластинчатым – имеет форму пластинок, радиально расходящихся из центральной нижней поверхности шляпки в виде лучей (сыроежка, лисичка, груздь, шампиньон); трубчатым – имеет вид трубок, плотно прилегающих друг к другу (подберезовик, подосиновик, масленок, боровик). За счет образования пластинок и трубочек значительно увеличивается поверхность спорообразования. Размножение грибов Края пластинок или внутренняя поверхность трубок представлена слоем из базидий. В базидиях завершается дикарионная фаза развития базидиомицетов. Ядра дикариона сливаются, образуя диплоидное ядро. Оно мейотически делится, и гаплоидные ядра переходят в базидиоспоры. Базидиомицеты:

Слайд 39

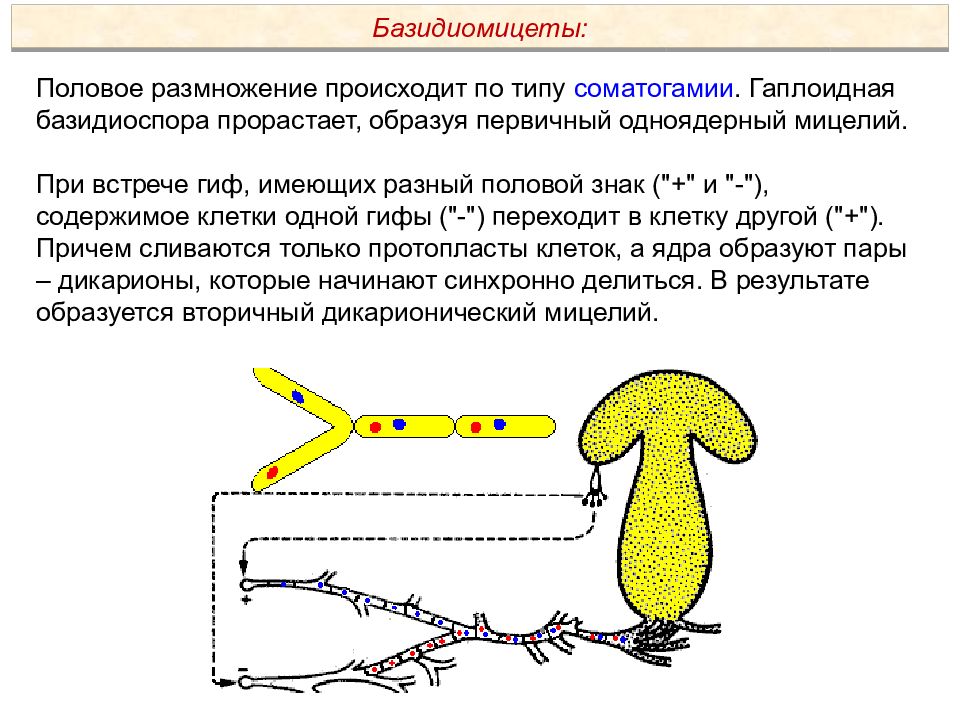

Половое размножение происходит по типу соматогамии. Гаплоидная базидиоспора прорастает, образуя первичный одноядерный мицелий. При встрече гиф, имеющих разный половой знак ("+" и "-"), содержимое клетки одной гифы ("-") переходит в клетку другой ("+"). Причем сливаются только протопласты клеток, а ядра образуют пары – дикарионы, которые начинают синхронно делиться. В результате образуется вторичный дикарионический мицелий. Базидиомицеты:

Слайд 40

Питание грибов. Основная масса шляпочных грибов – сапротрофы, но встречаются и паразиты (трутовики, опята). В буфере о паразитизме опят. Шляпочные грибы часто вступают в симбиотические отношения с корнями высших растений, особенно древесных, образуя микоризу – грибокорень. Грибница при этом оплетает корни деревьев, грибы получают от растений органические вещества, растения – воду и минеральные соли. Для многих грибов такой симбиоз обязателен, так как их грибница может развиваться и без участия корней дерева, но плодовые тела в этом случае не образуются. Базидиомицеты:

Слайд 41

Съедобные и ядовитые грибы Около 200 форм грибов съедобны. Наиболее известны белый гриб, подосиновик, подберезовик, масленок, шампиньон, вешенка, рыжик, груздь и другие. Среди несъедобных грибов есть и ядовитые. Наиболее опасны бледная поганка, красный мухомор, мухомор вонючий. Бледная поганка Красный мухомор Базидиомицеты:

Слайд 43

Головневые грибы (базидиомицеты) Наиболее опасные паразиты злаков. При поражении головней вместо зерна получается черная пыль, представляющая собой споры гриба. Колосья становятся похожими на обугленные головешки. Заражение некоторыми видами происходит на стадии цветения злаков, когда споры с пораженного растения попадают на рыльца пестиков здоровых растений. Они прорастают, гифы гриба проникают в зародыш семени, и образуется зерновка, внешне здоровая. На следующий год к моменту цветения начинается спороношение гриба, цветки не образуются, и соцветие приобретает вид обугленного. Базидиомицеты:

Слайд 45

Грибы-трутовики (Базидиомицеты) Серьезный ущерб лесному хозяйству наносят грибы – трутовики. Трутовики поражают многие лиственные породы. Спора трутовика, попав на ранку в дереве, прорастает в грибницу и разрушает древесину. Через несколько лет образуются многолетние копытообразные плодовые тела. Трутовики выделяют ферменты, разрушающие древесину и превращающие ее в труху. Даже после гибели дерева гриб продолжает жить на мертвом субстрате (как сапротроф ), ежегодно производя большое количество спор и заражая здоровые деревья. Поэтому погибшие деревья и плодовые тела трутовиков рекомендуется удалять из леса. Базидиомицеты:

Слайд 46

Они используются в хлебопекарной, пивоваренной, молочной и винодельной промышленности для производства вина, спирта, пива, кваса, кефира. Шляпочные грибы имеют пищевое значение. Велика и отрицательная роль грибов. Они вызывают различные заболевания, паразитируя на растениях, животных и человеке, портят продукты питания. Значение грибов: Грибы играют большую роль в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами остатков растительного происхождения. Участвуют в процессах почвообразования. Важна их роль и в хозяйственной деятельности человека.

Слайд 48

Олимпиадникам Царство Грибы, подцарство Грибообразные, отдел Оомицеты (водные плесени). Мицелий ветвистый, многоядерный. Клеточная стенка оомицетов не содержит хитина, состоит, в основном, из целлюлозы. Бесполое размножение с помощью подвижных двужгутиковых зооспор, один жгутик гладкий, другой – перистый. Половой процесс оогамия. Образующиеся после оплодотворения ооспоры являются покоящейся формой оомицета, в которой он пережидает неблагоприятный период, например, зиму. Весной они прорастают, давая зооспорангий. Преобладает диплоидная стадия, гаплоидны лишь гаметы (или ядра в антеридиях). Мейоз гаметический. Сапролегния

Слайд 49

К какому классу относятся шляпочные грибы? Почему? К базидиомицетам. Образуют базидии с базидиоспорами. Что характерно для клеток мицелия шляпочных грибов? Дикарионический, двуядерный мицелий. Когда происходит мейоз у шляпочных грибов? При образовании базидиоспор. К какому типу спороношения относится спороношение шляпочных грибов – к бесполому или половому? Поясните. Половое спороношение, так как происходит слияние ядер, полученных от разных мицелиев, затем мейоз и образование базидиоспор. Как происходит заражение растений пыльной головней? Во время цветения злаков, когда споры с пораженного растения попадают на рыльца пестиков здоровых растений. Они прорастают, гифы гриба проникают в зародыш семени, и образуется зерновка, внешне здоровая. На следующий год к моменту цветения начинается спороношение гриба, цветки не образуются, и соцветие приобретает вид обугленного. Как происходит заражение спорыньей? Рожки, выступающие из колоса, зимуют под снегом. Весной на них образуются шаровидные головки красноватого цвета на длинных ножках. Созревание спор происходит во время цветения ржи. Какие грибы поражают картофель? Фитофтора. Подведем итоги:

Слайд 50

У гриба подберезовика гаметы образуются путем: а) только мейоза; б) только митоза; в) как митоза, так и мейоза; г) никогда не образуются, в размножении участвуют только споры. Подведем итоги:

Слайд 51

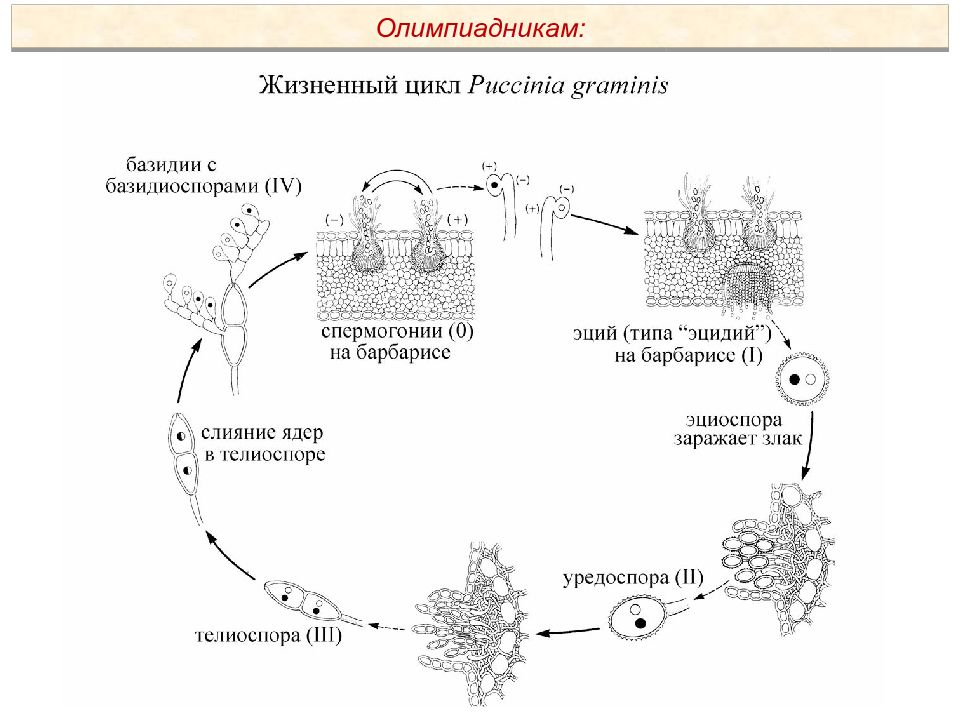

Класс Базидиомицеты. Подкласс Фрагмобазидиомицеты. «Красная стадия» - на злаках красные полосы – скопления летних спор – урединиоспор, двухядерных, на ножках. Спороношения 5-6 раз за лето. «Черная стадия» - образование зимующих черных телейтоспор, состоят из двух дикарионных члеников. Весной телейтоспоры на барбарисе прорастают, образуя базидиоспоры, из которых образуется гаплоидный мицелий. Но заражающие злаки эциоспоры развиваются только на дикарионическом мицелии, нужно слияние (+) и (-) мицелиев. Меры предупреждения – уничтожение барбариса. Олимпиадникам: