Первый слайд презентации: Пиопневмоторакс

Выполнила: Березова Е.В. Группа: ЛД-1А-08

Слайд 2

Пиопневмоторакс – одновременное скопление гноя, а также газа или атмосферного воздуха в плевральной полости. Возникает при нарастании в легких воспалительных изменений, что приводит к разрушению кортикального слоя и висцеральной плевры легкого, прорыву гноя и воздуха в плевральную полость. Может формироваться ее устойчивое сообщение с внешней средой через полость гнойника в легком и дренирующий ее бронх.

Слайд 3

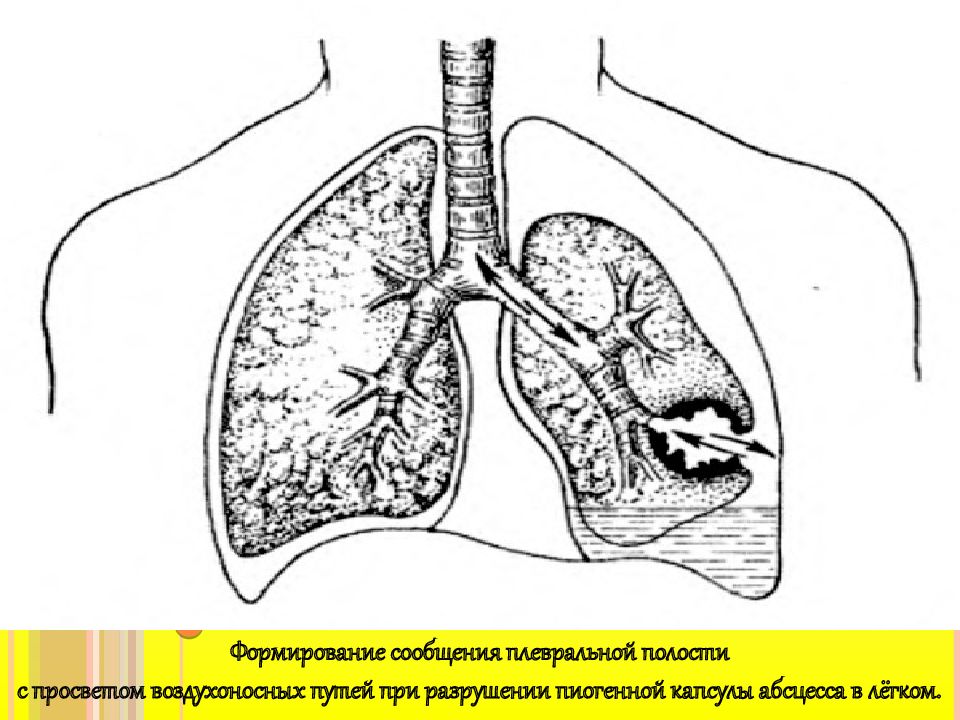

Формирование сообщения плевральной полости с просветом воздухоносных путей при разрушении пиогенной капсулы абсцесса в лёгком.

Слайд 4: Основные причины возникновения пиопневмоторакса

пневмония, абсцесс и гангрена лёгкого, туберкулёз, проникающие ранения грудной клетки, операции и диагностические манипуляции на органах грудной и брюшной полости, ущемление и перфорация полого органа брюшной полости при диафрагмальной грыже, гнойная киста легких; абсцедивная пневмония; бронхоэктатическая болезнь; поддиафрагмальный абсцесс, который прорвался в плевральную полость; повреждение пищевода; медиастинит; эмпиема плевры, вызванная Clostridium perfringens — микробом, ведущим к появлению газа в герметичной плевральной полости.

Слайд 5: Классификация

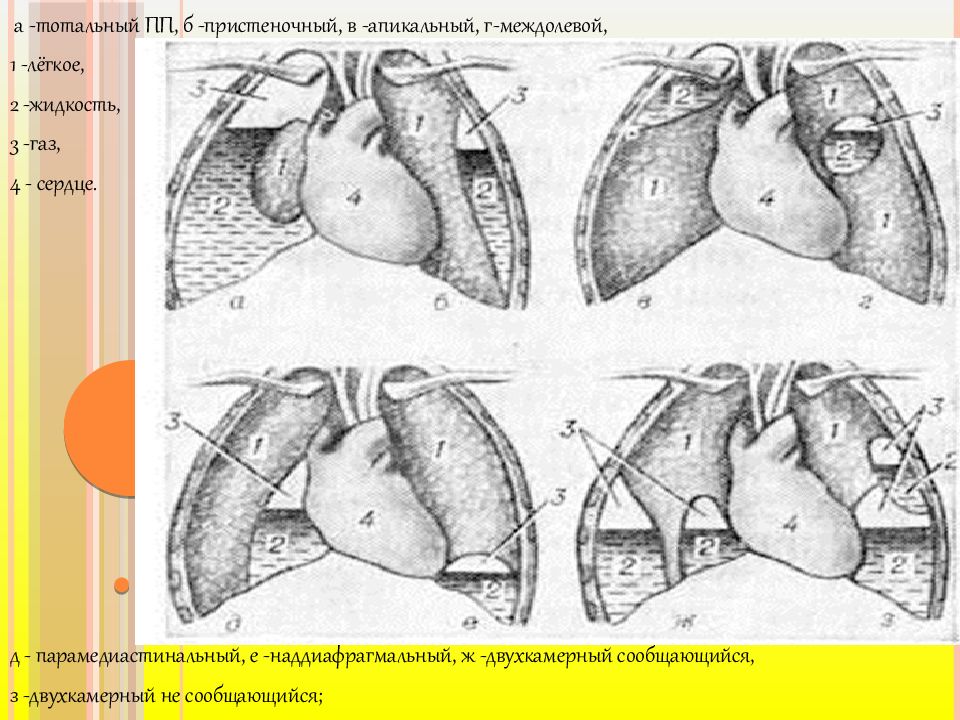

По распространённости и локализации, п иопневмоторакс : 1.Тотальный (напряжённый и ненапряженный); 2.Ограниченный (осумкованный): А)пристеночный, Б)апикальный, В)междолевой, Г)парамедиастинальный, Д)наддиафрагмальный, Е)многокамерный, в том числе сообщающийся и не сообщающийся.

Слайд 6

а -тотальный ПП, б -пристеночный, в -апикальный, г-междолевой, 1 -лёгкое, 2 -жидкость, 3 -газ, 4 - сердце. д - парамедиастинальный, е - наддиафрагмальный, ж -двухкамерный сообщающийся, з -двухкамерный не сообщающийся;

Слайд 7

Классификация по С. И. Спасокукоцкому (формы Пиопневмоторакса) : 1.острая, 2.мягкая, 3.стёртая. Возникновение этих форм зависит от локализации основного процесса в лёгком, характера микрофлоры, выраженности нагноительного процесса в лёгком, реакции плевры на воспалительный процесс. По времени развития Пиопневмоторакс при пневмонии различают: 1.парапневмонические, 2.метапневмонические формы.

Слайд 8: Острая форма пиопневмоторакса

характеризуется картиной коллапса (падение АД, бледность кожи, холодный пот), в момент прорыва гнойника легкого в плевральную полость у больных появляется интенсивная боль в груди со стороны пораженного легкого, кашель, одышка. быстро ухудшается общее состояние вынужденное положение, при котором облегчается дыхание и уменьшается боль в груди. симптомов острого живота (напряжение мышц передней брюшной стенки, симптом Щеткина—Блюмберга). при перкуссии лёгких на стороне поражения появляется коробочный звук, при аускультации -ослабление дыхательных шумов, иногда ослабленное бронхиальное дыхание с амфорическим оттенком.

Слайд 9

Мягкий вариант частичное спадение легкого. может сопровождаться возникновением болевых ощущений, некоторым ухудшением общего состояния больного, появлением расстройств дыхания, тахикардией.

Слайд 10: Стертые формы

состояние больных существенно не меняется, оставаясь тяжелым, а распознавание возникшего осложнения требует применения дополнительных диагностических исследований.

Слайд 11

Диагностика. 1.Рентгенограммы в стандартных проекциях (прямой и боковой),. 2.Томография. 3.Бронхография 4.КТ.

Слайд 12

Лечение: а)немедленно! Б) комплексно! Выделяют,лечебные мероприятия : -Общие -Местные.

Слайд 13: Общие мероприятия:

-устранение боли; -защита пораженных отделов легкого; нормализация расстройств дыхания, -нормализация сердечно-сосудистой деятельности, -волемических нарушений; -иммунокоррекция; -массивная антибактериальная терапия.

Слайд 14: Местные мероприятия:

-полноценное дренирование очага нагноения в грудной полости (пункция,оперативные вмешательства). Основными задачами лечения пиопневмоторакса являются: - устранение патологического сообщения бронха с плевральной полостью, - ликвидация инфекционного процесса в плевральной полости и в легком.

Слайд 15

Плевральную пункцию всегда сочетают с промыванием ее различными антисептическими и антибактериальными средствами, а при наличии густого гноя, фибрина или детрита – введением фибринолитических препаратов.

Слайд 16

У большинства больных с пиопневмотораксом плевральную пункцию целесообразно завершать дренированием плевральной полости путем торакоцентеза. (многократное на протяжении суток фракционное промывание лекарственными растворами.) Место введения дренажа (ближе к дну полости эмпиемы) намечают во время рентгеноскопии и уточняют с помощью пункции полости. Через катетер полость эмпиемы промывают 1-2 раза в сутки растворами антисептиков.

Слайд 17

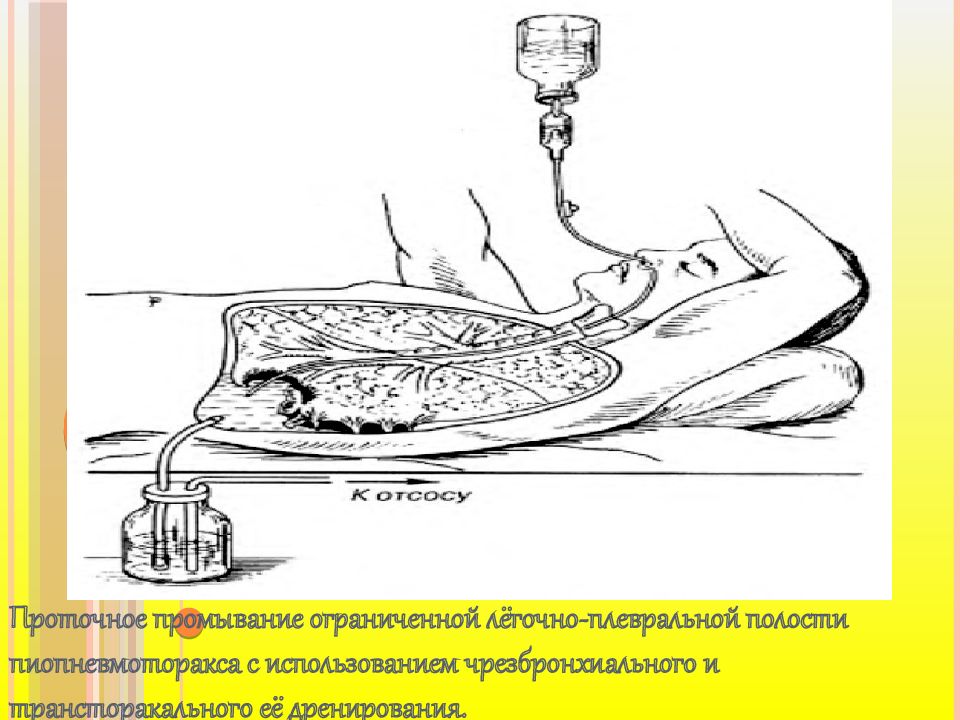

У больных с ограниченными формами пиопневмоторакса, при образовании общей легочно-плевральной полости, достаточно эффективна комбинация катетеризации полости гнойника через трахею и бронх и дренирования путем торакоцентеза, что обеспечивает проведение «проточного» промывания очага нагноения.

Слайд 18

Проточное промывание ограниченной лёгочно-плевральной полости пиопневмоторакса с использованием чрезбронхиального и трансторакального её дренирования.

Слайд 19

Торакостомия – открытое дренирование плевральной полости. Данное вмешательство предпринимают в ситуациях, когда имеется значительное сообщение бронха и плевральной полости, а легкое остается частично или полностью спавшимся. Об этом свидетельствует большое количество воздуха и гнойного содержимого, постоянно поступающего через введенный дренаж. Торакостомия позволяет значительно уменьшить и даже ликвидировать острые воспалительные изменения, устранить или значительно сократить сообщение бронха с плевральной полостью. В последующем устраняют остаточную плевральную полость, восстанавливают грудную стенку.

Слайд 20

Декортикация легкого – освобождение его от фибринозных напластований и шварт, препятствующих полному расправлению, направлена на восстановление воздушности всех его отделов. При этом если нагноение в плевральной полости поддерживается бронхиальным свищом в очаге хронического воспаления, обычно предпринимают частичную резекцию легкого в пределах неизмененных тканей.

Слайд 21

Торакопластику выполняют для устранения остаточной плевральной полости сближением декостированной части грудной стенки с неподвижной «сковывающей» легкое висцеральной плеврой. При хирургическом устранении последствий пиопневмоторакса чаще всего сочетают несколько оперативных приемов, направленных на восстановление герметичности воздухоносных путей, расправление легкого и устранение патологической остаточной полости.