Первый слайд презентации: Острая гнойная деструктивная пневмония (ОГДП) у детей

Лекцию читает д.м.н. профессор Чепурной М.Г. РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И ОРТОПЕДИИ

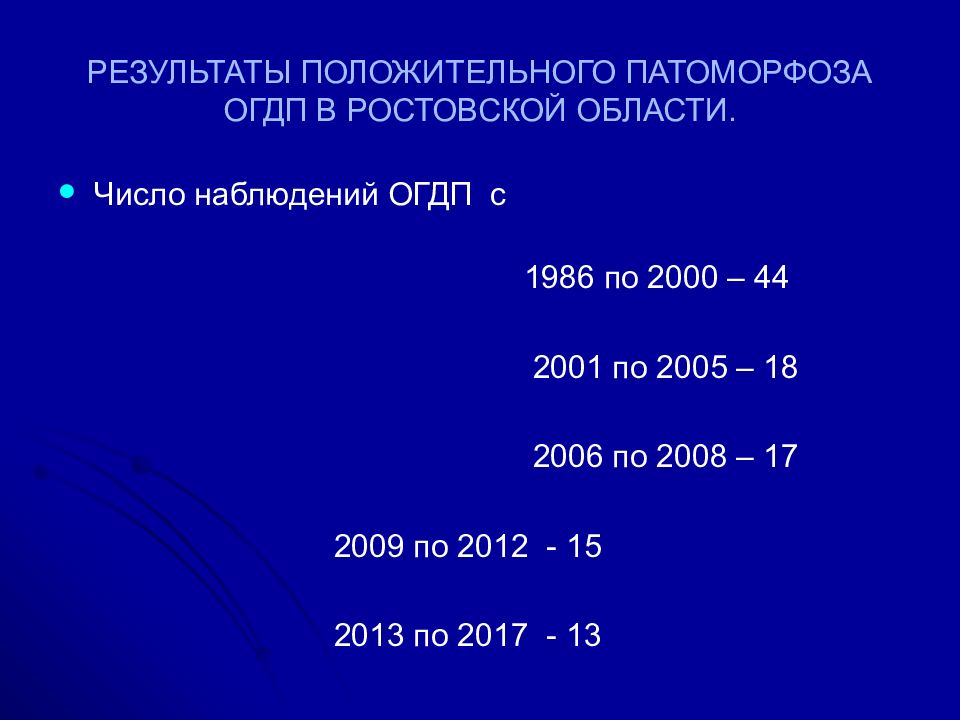

Слайд 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПАТОМОРФОЗА ОГДП В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Число наблюдений ОГДП с 1986 по 2000 – 44 2001 по 2005 – 18 2006 по 2008 – 17 2009 по 2012 - 15 2013 по 2017 - 13

Слайд 3: МОТИВАЦИЯ ВРАЧА К ИЗУЧЕНИЮ ОГДП

ОГДП развивается остро, на фоне ОРВИ, обычных пневмоний или хирургического сепсиса, создавая при этом синдром тяжелых дыхательных и сердечно-сосудистых расстройств, требующий неотложных вмешательств.

Слайд 4: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГДП

Острая гнойно-деструктивная пневмония это - некротическое осложнение острой пневмонии различной этиологии, которое протекают с образованием внутрилегочных полостей склонных к быстрому присоединению плевральных осложнений (пиоторакса, пневмоторакса, пиопневмоторакса).

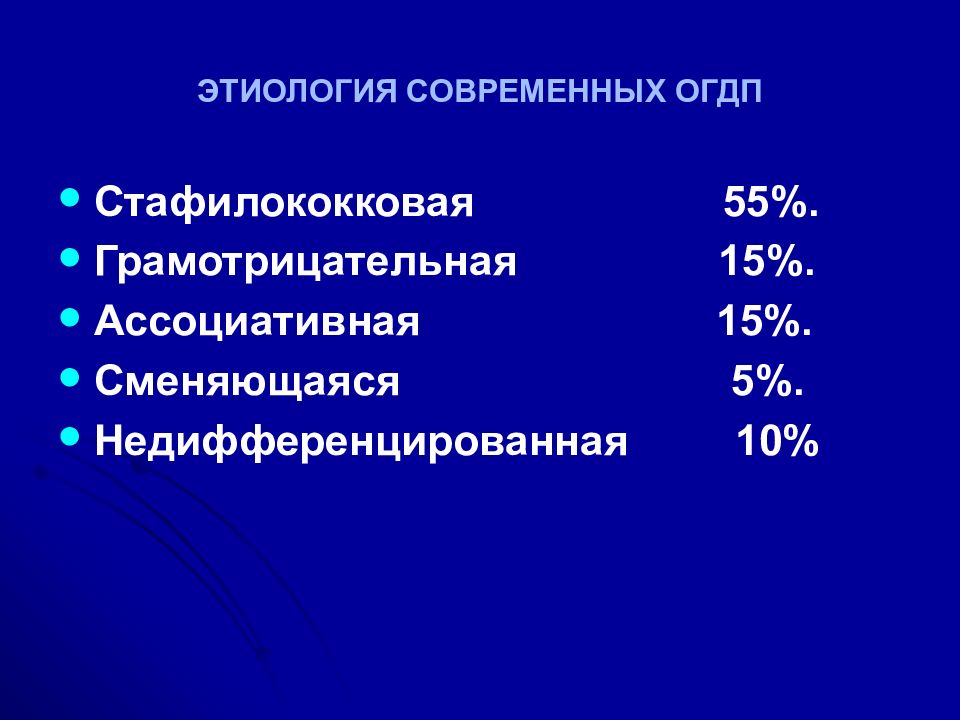

Слайд 5: ЭТИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОГДП

Стафилококковая 55%. Грамотрицательная 15%. Ассоциативная 15%. Сменяющаяся 5%. Недифференцированная 10%

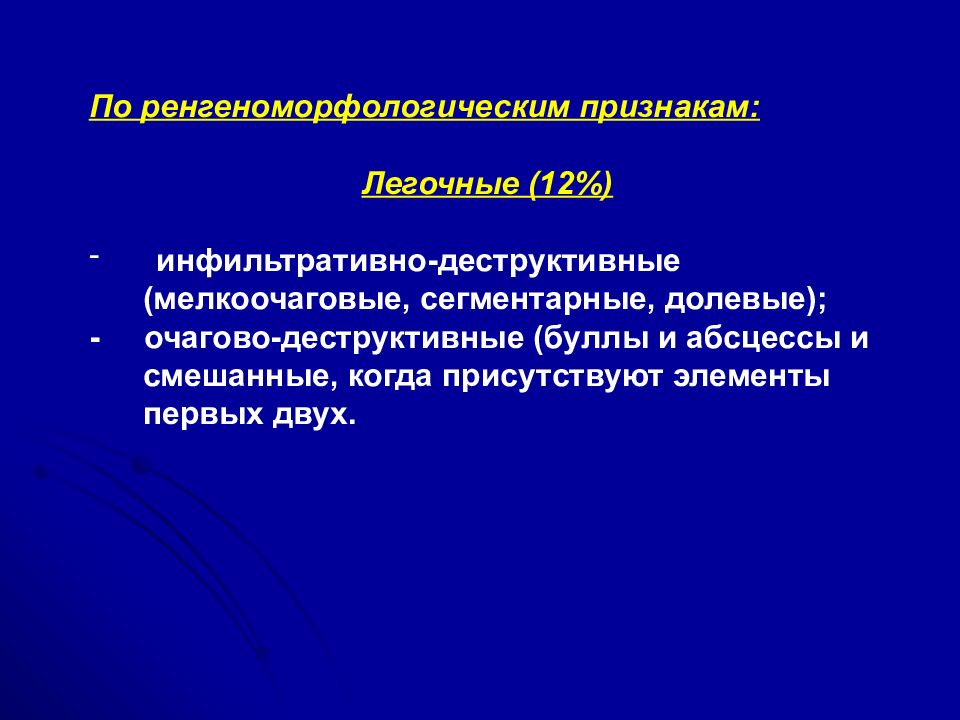

Слайд 6

По ренгеноморфологическим признакам: Легочные (12%) инфильтративно-деструктивные (мелкоочаговые, сегментарные, долевые); - очагово-деструктивные (буллы и абсцессы и смешанные, когда присутствуют элементы первых двух.

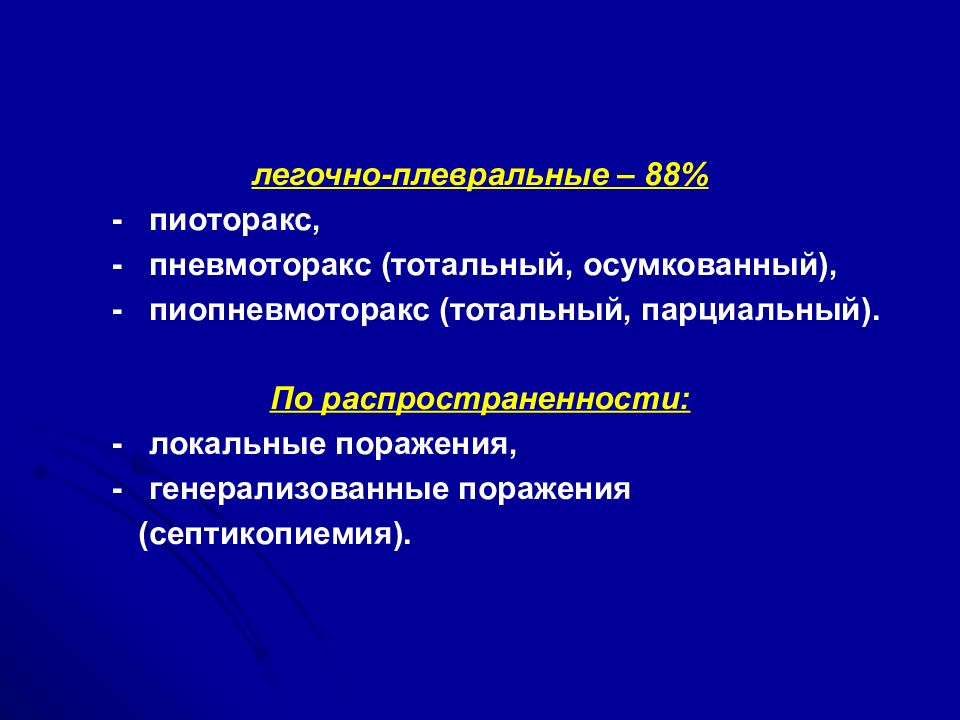

Слайд 7

легочно-плевральные – 88% - пиоторакс, - пневмоторакс (тотальный, осумкованный), - пиопневмоторакс (тотальный, парциальный). По распространенности: - локальные поражения, - генерализованные поражения ( септикопиемия ).

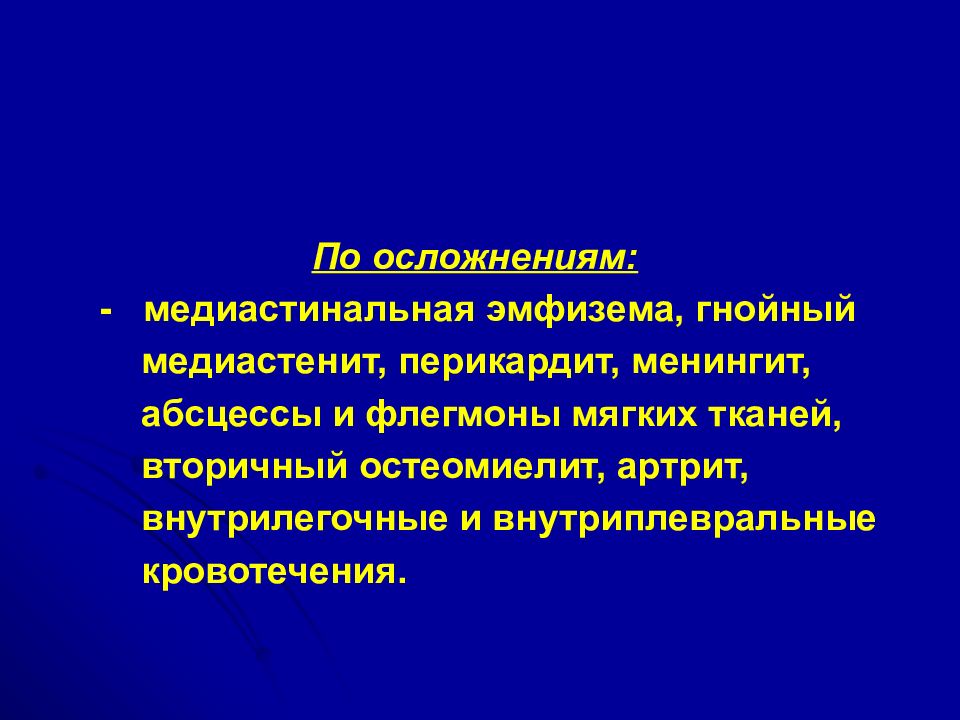

Слайд 8

По осложнениям: - медиастинальная эмфизема, гнойный медиастенит, перикардит, менингит, абсцессы и флегмоны мягких тканей, вторичный остеомиелит, артрит, внутрилегочные и внутриплевральные кровотечения.

Слайд 9: КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГОЧНЫХ ФОРМ ОГДП

Легочные формы характеризуются; - укорочением перкуторного звука, - умеренной ослабленостью дыхания; - крепитирующими хрипами; - амфорическим дыханием при абсцедирующих и булезных видах ее.

Слайд 10: Легочно-плевральные формы ОГДП клинически характеризуются:

Фибриноторакс дает укорочение перкуторного звука, дыхание ослабленное, хрипы не выслушиваются, смещение средостения практически нет, При пиотораксе наблюдается укорочение перкуторного звука по линии Эллис-Домуазо, резкое ослабление дыхания в нижних отделах и по боковой поверхности грудной клетки, могут выслушиваться сухие и влажные хрипы;

Слайд 11

При пиопневмотораксе в верхних отделах грудной клетки выявляется коробочный звук, который на определенном ребре переходит в тупость. Дыхание при этом не выслушивается. Перкуторно и аускультативно сердце смещено в противоположную сторону. При пневмотораксе дыхание поверхностное, на стороне поражения отсутствует или выслушивается проводное с противоположного легкого. Эксудация не определяется.

Слайд 12: Требование к рентгенологическому обследованию при ОГДП

Рентгенограммы грудной клетки выполняются в двух проекциях – фронтальный и боковой с пораженной стороны. Это дает четкую локализацию патологического процесса и ориентировочно служит системой координат для выполнения плевральной пункции или торакоцентеза. Рентгенограммы должны выполнятся в вертикальном положении или, с приподнятым головным концом больного не менее чем на 30 градусов. Только в этом случае можно четко видеть уровни жидкости в легком или плевральной полости, смещение средостения в противоположную сторону и изменения со стороны сердца.

Слайд 13

Исследования должны проводиться до выполнения пункции или дренирования плевральной полости, так и после их с целью контроля. В процессе лечения количество рентгенологических исследований не должно ограничиваться требование лучевой нагрузки, а определяться клинической динамикой процесса. Показания к этому исследованию определяет лечащий врач, а не рентгенолог. Последний здесь выступает как консультант – специалист.

Слайд 18: ОГДП, многокамерный пиопневмоторакс (1) и плащевидный фибринотаракс справа

Слайд 21: МЕТОДЫ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ФОРМЫ ОГДП

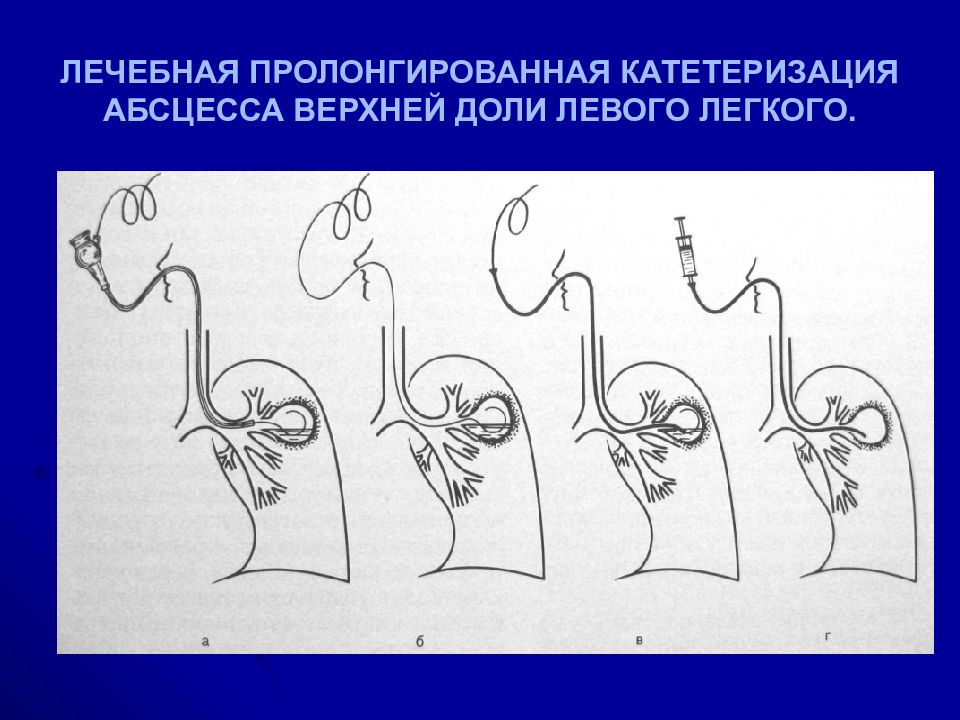

Бронхоскопия при сегментарных и лобарных нарушениях бронхиальной проходимости: - на фоне воспалительной инфильтрации, - одиночных или множественных внутрилегочных абсцессах; - наличие в легких увеличивающихся булл; - гнойный эндобронхит; Длительная катетеризация деструктивной полости через бронх или путем чрезкожной микроторакотомии. * Многократные пункции блокированных абсцессов.

Слайд 22: МЕТОДЫ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГОЧНО-ПЛЕВРАЛЬНЫХ ФОРМ ОГДП

Экстренная плевральная пункция плевральной полости. Трансторакальной дренирование через торакоцентез с пассивной (по Бюлау) или активной аспирацией в 10 – 20 мм водного столба. Бронхоскопическая блокация бронхолегочного свища. Торакоскопия пораженной плевральной полости. Торакотомия с резекцией гангренозно измененной легочной ткани или несущей кровоточащий сосуд.

Слайд 23: ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЛОНГИРОВАННАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ АБСЦЕССА ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

Слайд 25

Буллёзные и инфильтративные формы могут быть излечены консервативно, путём назначения этиотропной терапии: антибиотики широкого спектра действия, дыхание кислородно-воздушной смесью и др.

Слайд 26: РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОГДП

Хорошие у 80% больных. При этом исчезают все клинико-лабораторной симптомы ОГДП. Удовлетворительные – 15%. При нормализации лаборпторных показателей допускается редкий сухой кашель с сухими хрипами в очаге поражения. Рентгенологически могут оставаться сухие воздушные полости, с фиброзными наложениями. Функция внешнего дыхания полностью компенсируется. Неудовлетворительные – 5%, когда отмечаются рецедивы с рентгенологическими и лабораторными симптомами воспалительного процесса в легких и плевре.