Первый слайд презентации: Плод как объект родов. Головка доношенного плода, швы и роднички, размеры головки. Методы оценки жизнедеятельности плода внутриутробно

Выполнила: Старшинова А.Я. Студентка педиатрического факультета

Слайд 2

Часть 1: Плод как объект родов. Головка доношенного плода, швы и роднички, размеры головки.

Слайд 3

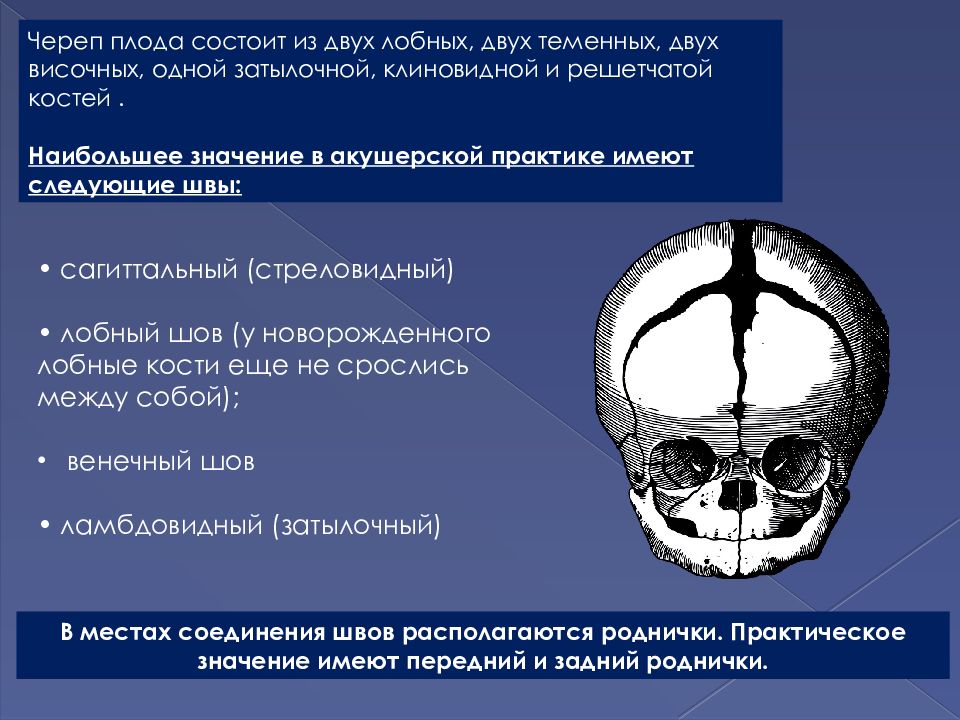

Череп плода состоит из двух лобных, двух теменных, двух височных, одной затылочной, клиновидной и решетчатой костей. Наибольшее значение в акушерской практике имеют следующие швы: • сагиттальный (стреловидный) • лобный шов (у новорожденного лобные кости еще не срослись между собой); венечный шов • ламбдовидный (затылочный) В местах соединения швов располагаются роднички. Практическое значение имеют передний и задний роднички.

Слайд 5

Передний (большой) родничок располагается на месте соединения сагиттального, лобного и венечного швов. Он имеет ромбовидную форму и от него отходят четыре шва: кпереди — лобный, кзади — сагиттальный, вправо и влево — венечные швы. Передний родничок

Слайд 6

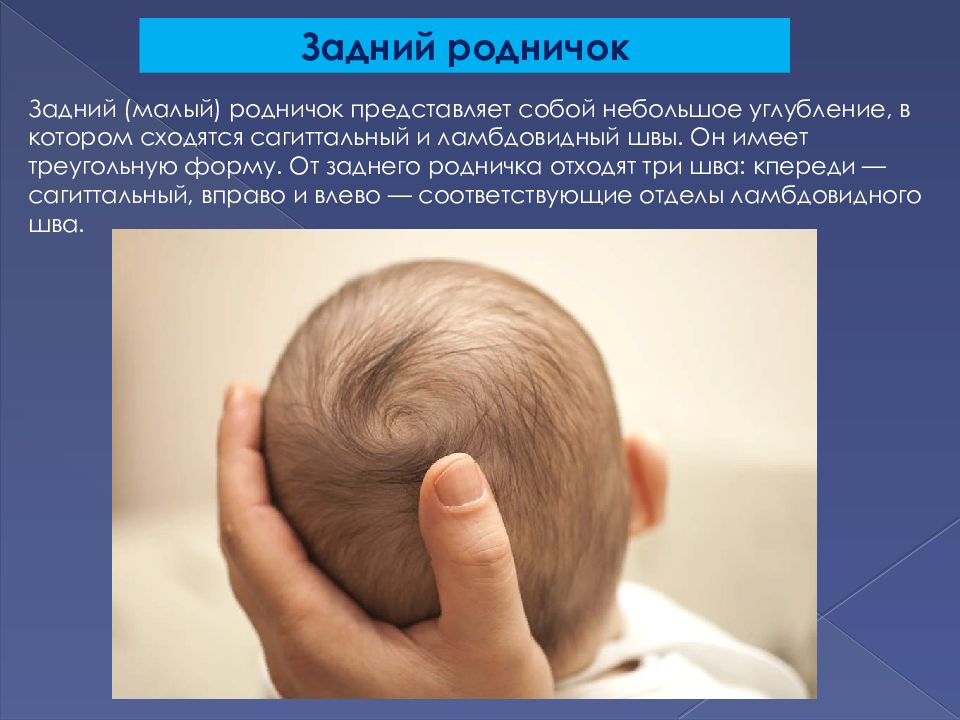

Задний (малый) родничок представляет собой небольшое углубление, в котором сходятся сагиттальный и ламбдовидный швы. Он имеет треугольную форму. От заднего родничка отходят три шва: кпереди — сагиттальный, вправо и влево — соответствующие отделы ламбдовидного шва. Задний родничок

Слайд 7

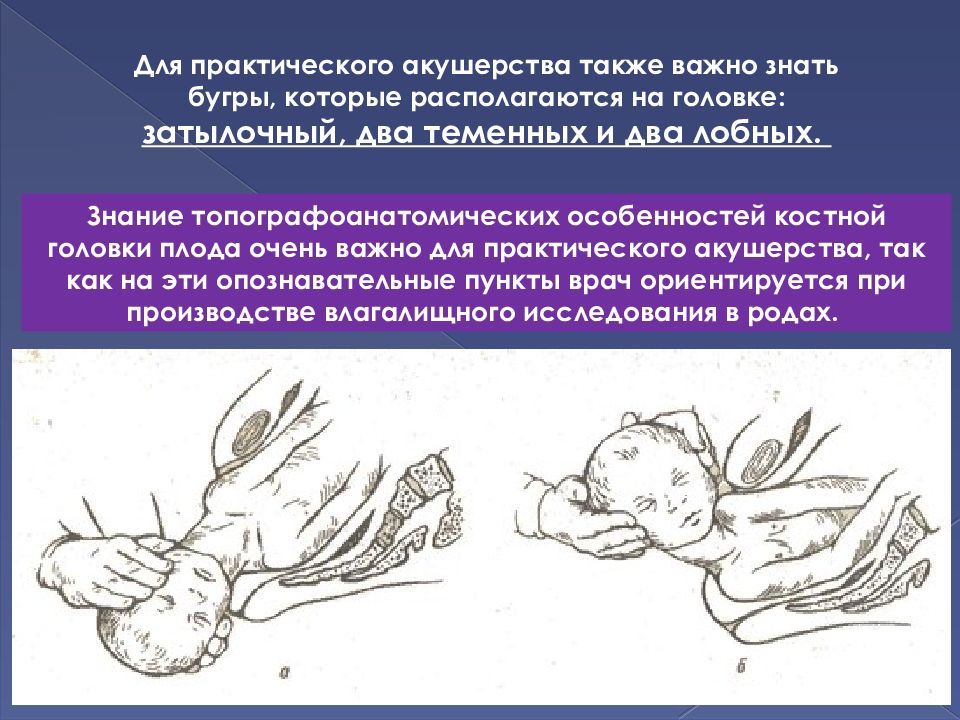

Для практического акушерства также важно знать бугры, которые располагаются на головке: затылочный, два теменных и два лобных. Знание топографоанатомических особенностей костной головки плода очень важно для практического акушерства, так как на эти опознавательные пункты врач ориентируется при производстве влагалищного исследования в родах.

Слайд 8

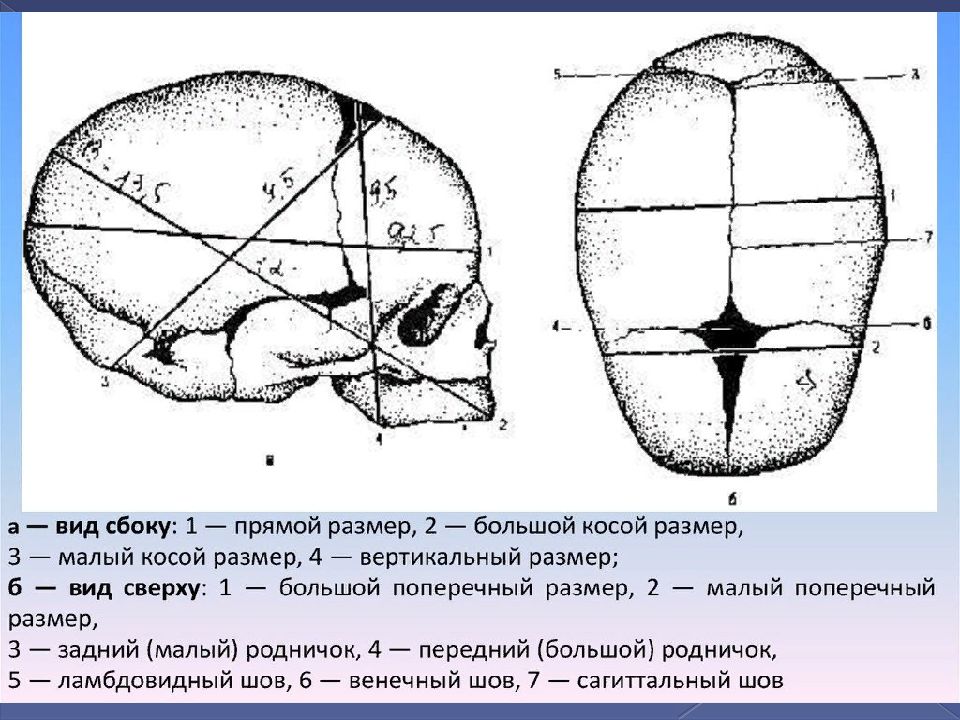

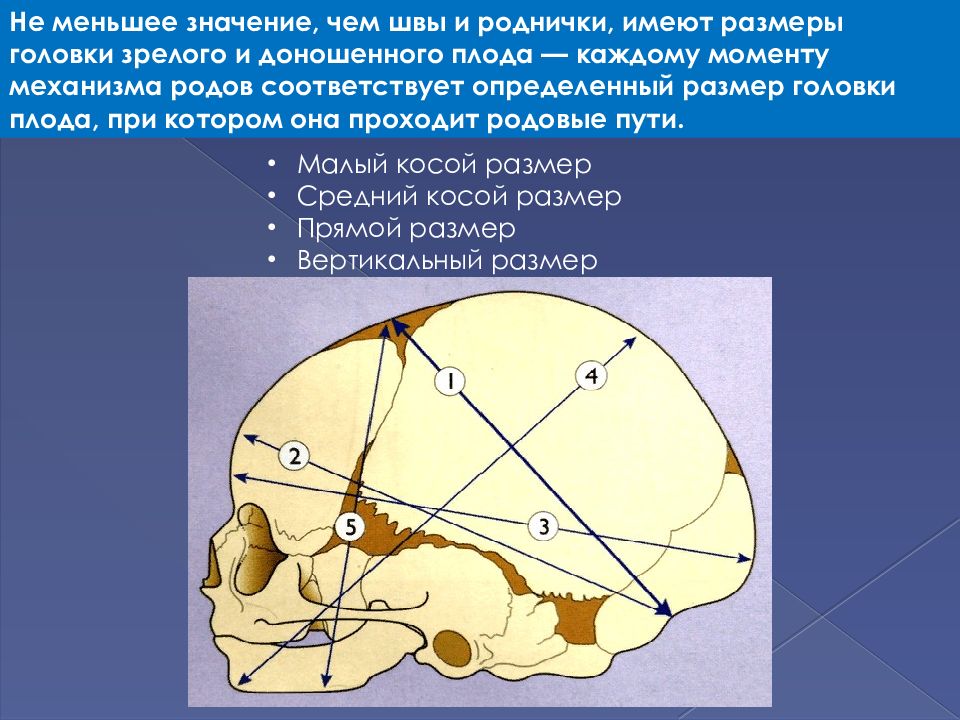

Малый косой размер Средний косой размер Прямой размер Вертикальный размер Не меньшее значение, чем швы и роднички, имеют размеры головки зрелого и доношенного плода — каждому моменту механизма родов соответствует определенный размер головки плода, при котором она проходит родовые пути.

Слайд 9

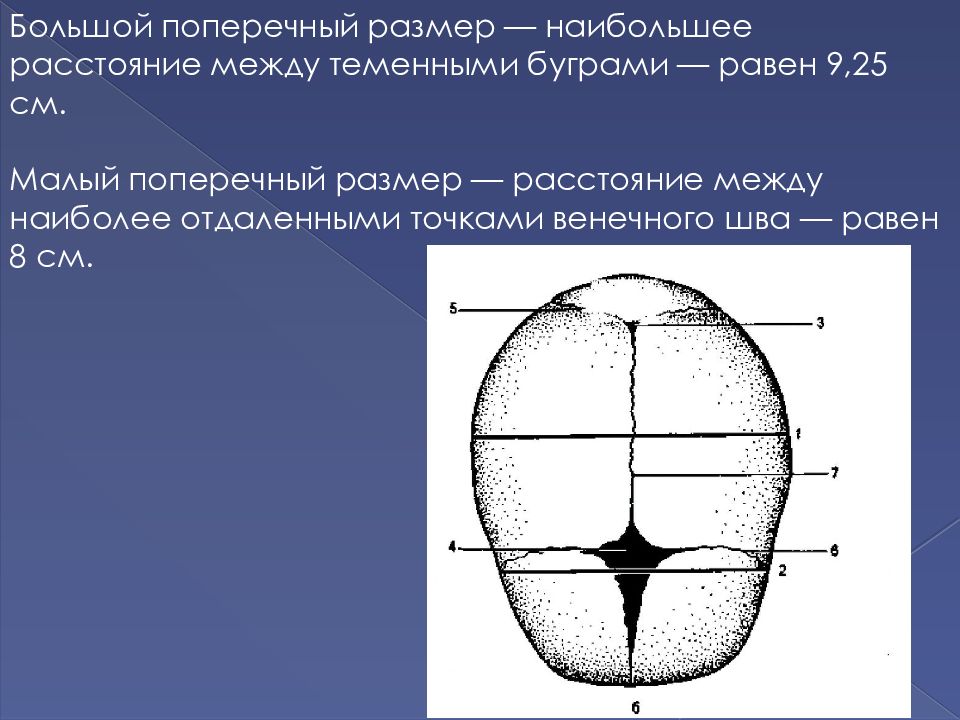

Большой поперечный размер — наибольшее расстояние между теменными буграми — равен 9,25 см. Малый поперечный размер — расстояние между наиболее отдаленными точками венечного шва — равен 8 см.

Слайд 10

Обычно после рождения ребенка наряду с размерами головки измеряют также размеры плечевого пояса. В среднем размер плечиков (поперечник плечевого пояса) равен 12 см, а их окружность составляет 35 см.

Слайд 11

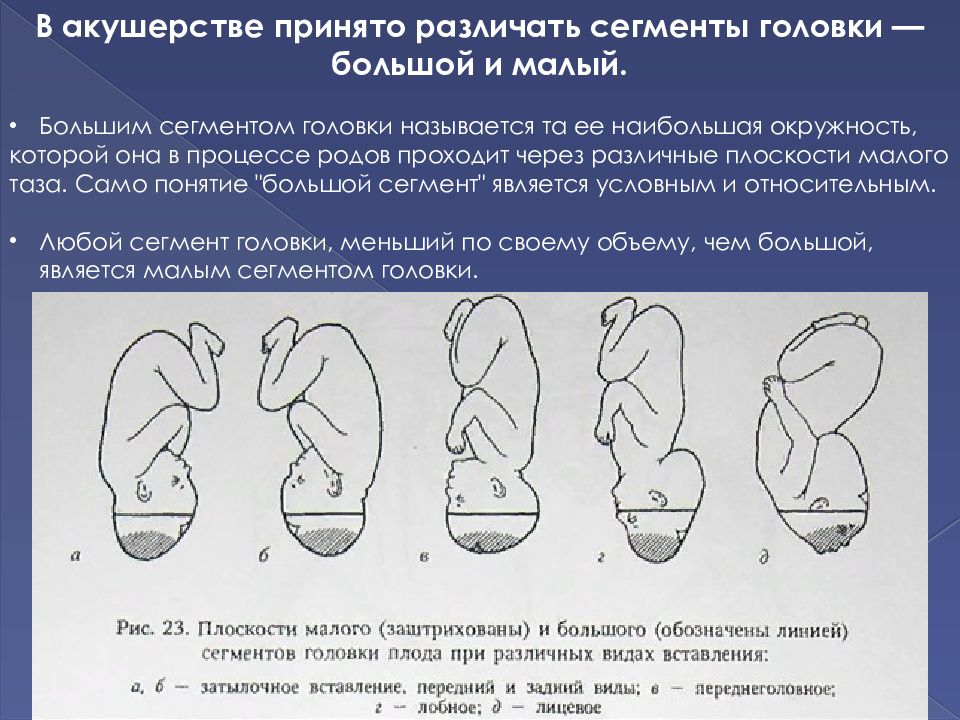

В акушерстве принято различать сегменты головки — большой и малый. Большим сегментом головки называется та ее наибольшая окружность, которой она в процессе родов проходит через различные плоскости малого таза. Само понятие "большой сегмент" является условным и относительным. Любой сегмент головки, меньший по своему объему, чем большой, является малым сегментом головки.

Слайд 13

Перечень основных диагностических мероприятий: - гравидограмма ; - аускультация сердечного ритма плода. Перечень дополнительных диагностических мероприятий: - тест на шевеление плода; - ультразвуковое исследование (УЗИ); - кардиотокография (КТГ); - оценка биофизического профиля плода (БПП); - допплерометрия маточно- плацентарно -плодового кровотока.

Слайд 14

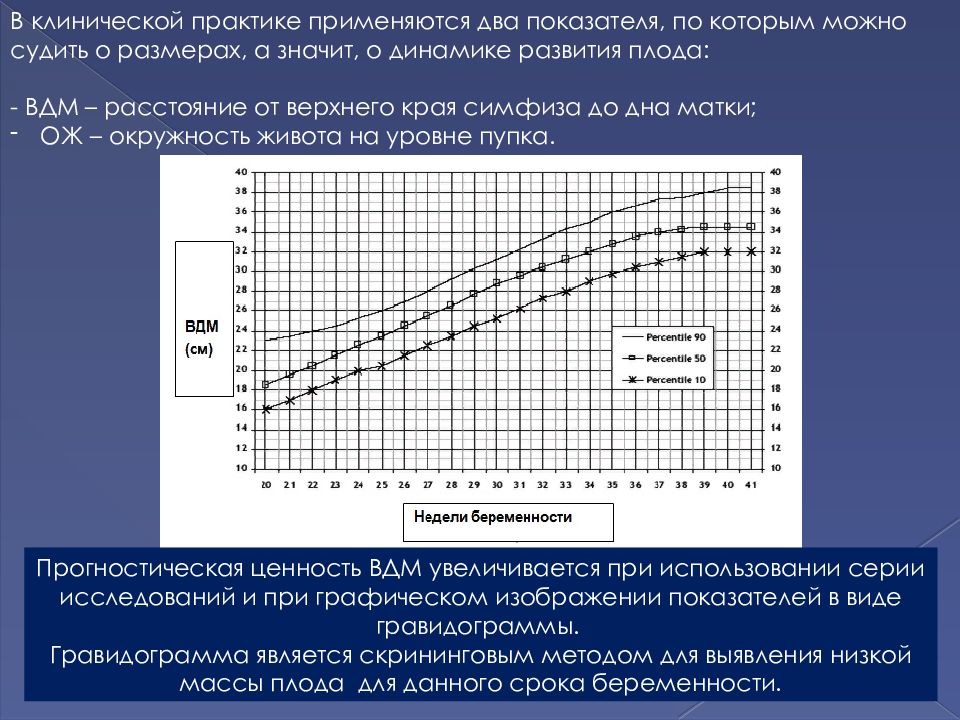

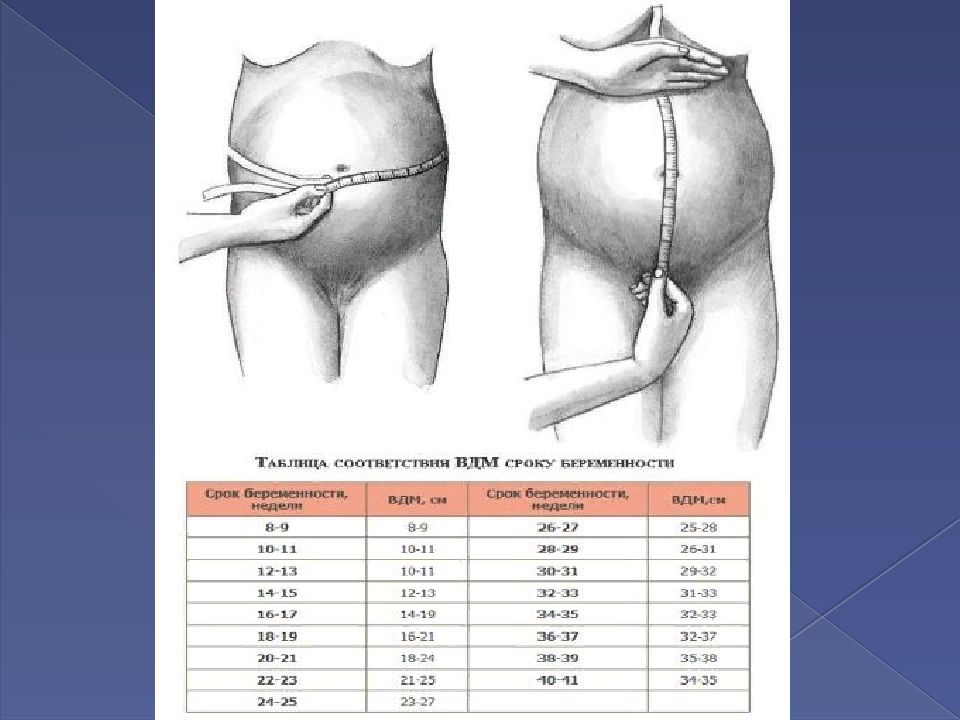

В клинической практике применяются два показателя, по которым можно судить о размерах, а значит, о динамике развития плода: - ВДМ – расстояние от верхнего края симфиза до дна матки; ОЖ – окружность живота на уровне пупка. Прогностическая ценность ВДМ увеличивается при использовании серии исследований и при графическом изображении показателей в виде гравидограммы. Гравидограмма является скрининговым методом для выявления низкой массы плода для данного срока беременности.

Слайд 16

Оценка двигательной активности плода Проводится с 28 недели беременности. Ухудшение шевеления плода в течение суток является тревожным симптомом при беременности, о котором необходимо сообщить будущей матери на одном из первых приемов (не позже 20-й недели) для того, чтобы она могла вовремя сориентироваться и обратиться за медицинской помощью. Двигательная активность плода считается достаточной, если беременная чувствует не менее 4-5 сильных движений в час.

Слайд 17

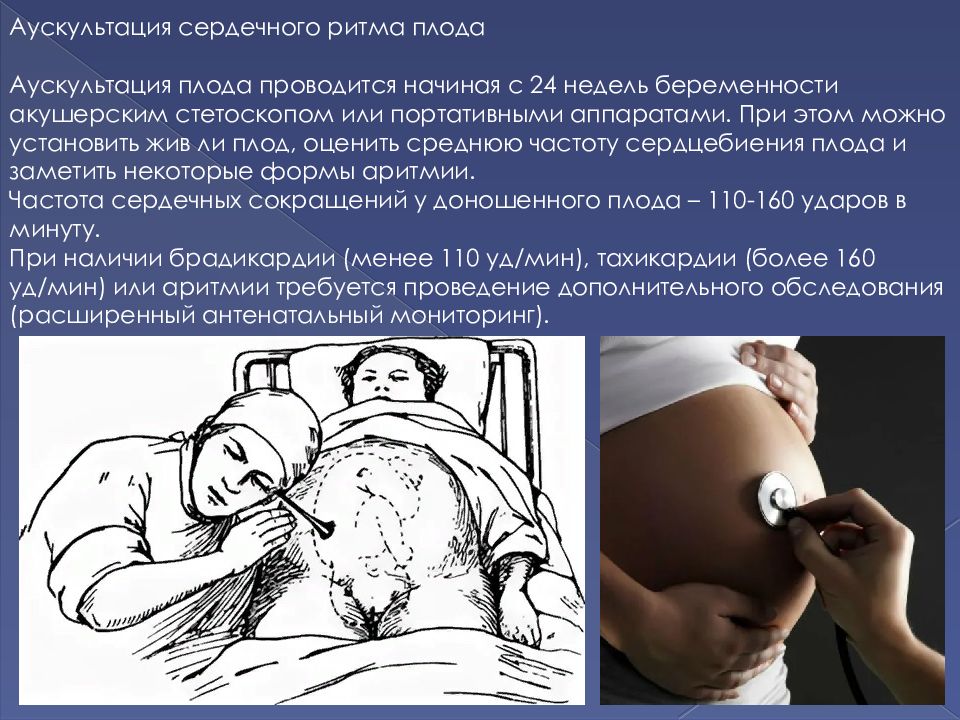

Аускультация сердечного ритма плода Аускультация плода проводится начиная с 24 недель беременности акушерским стетоскопом или портативными аппаратами. При этом можно установить жив ли плод, оценить среднюю частоту сердцебиения плода и заметить некоторые формы аритмии. Частота сердечных сокращений у доношенного плода – 110-160 ударов в минуту. При наличии брадикардии (менее 110 уд/мин), тахикардии (более 160 уд/мин) или аритмии требуется проведение дополнительного обследования (расширенный антенатальный мониторинг).

Слайд 18

Показания для расширенного мониторинга состояния плода: - отклонение параметров гравидограммы ; - ухудшение шевеления плода, отмеченные беременной; - преэклампсия ; - сахарный диабет; - субкомпенсация или декомпенсация хронических заболеваний матери; - антенатальное кровотечение; - многоплодие; - подозрение на патологию амниона (маловодие или многоводие); - срок беременности 41 неделя и более (признаки перенашивания ).

Слайд 19

Ультразвуковое исследование проводится дополнительно к срокам скрининга с обязательным определением поведенческих реакций плода: двигательных движений, дыхательной активности плода, мышечного тонуса плода, а также объема околоплодных вод, толщины плаценты, расширенной фетометрии и тщательным исследованием анатомии плода.

Слайд 20

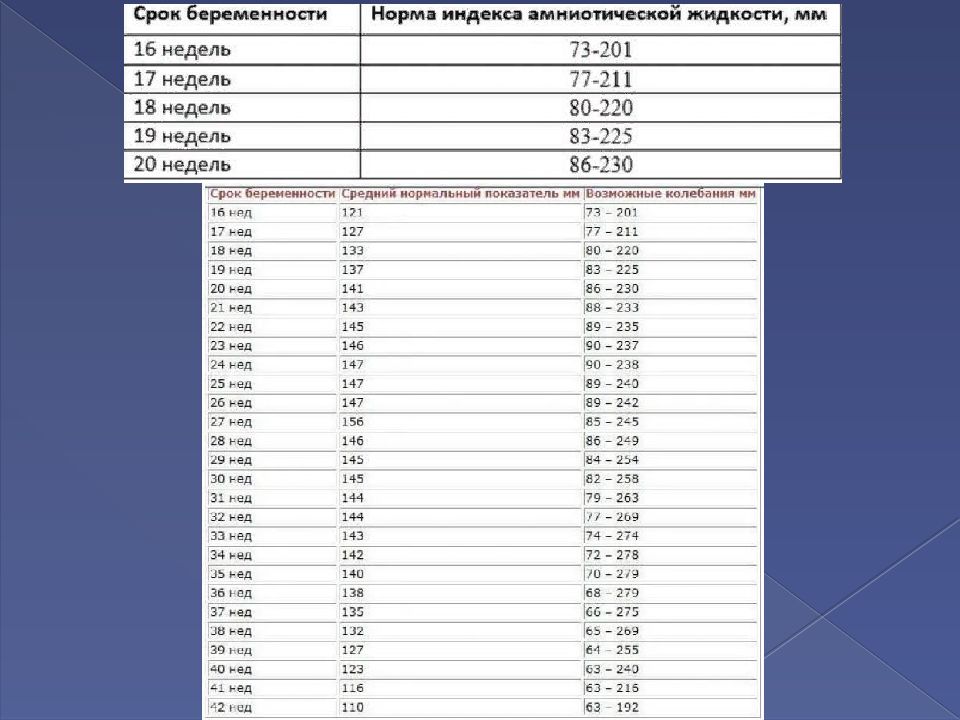

Достоверные признаки ЗВРП: - несоответствие в 2 недели и более фетометрических показателей фактическому сроку беременности; - нарушение взаимоотношения между размерами головки и туловища плода; - снижение темпов понедельного прироста основных фетометрических показателей (интервал 1-3 недели). Определение сердечной деятельности плода. Тревожными симптомами являются: - тахикардия; - брадикардия; - экстрасистолы. Определение поведенческих реакций плода. Тревожными симптомами являются: - снижение двигательной активности; - дыхательных движений; - тонуса плода. Выявление патологии амниона (маловодие, многоводие): оценка индекса амниотической жидкости (ИАЖ) («золотой стандарт») - сумма объемов наибольших карманов жидкости, определяемых в каждом из 4 квадрантов матки (<5 см – маловодие;>20 см – многоводие).

Слайд 21

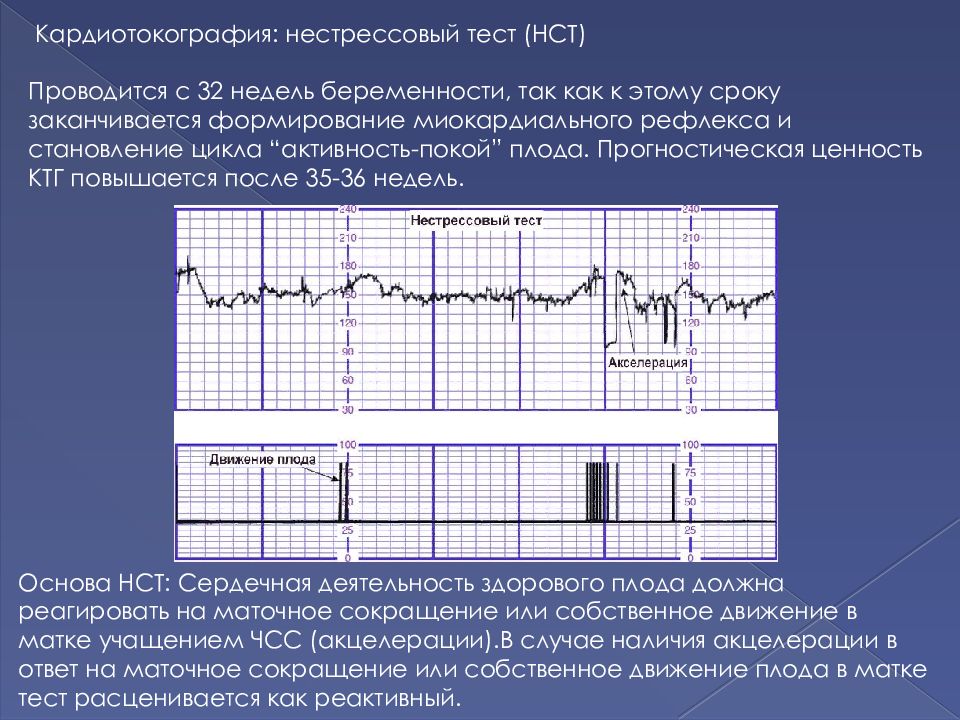

Кардиотокография : нестрессовый тест (НСТ) Проводится с 32 недель беременности, так как к этому сроку заканчивается формирование миокардиального рефлекса и становление цикла “активность-покой” плода. Прогностическая ценность КТГ повышается после 35-36 недель. Основа НСТ: Сердечная деятельность здорового плода должна реагировать на маточное сокращение или собственное движение в матке учащением ЧСС ( акцелерации ).В случае наличия акцелерации в ответ на маточное сокращение или собственное движение плода в матке тест расценивается как реактивный.

Слайд 22

Показания для проведения НСТ – ситуации, требующие незамедлительной оценки состояния плода: - снижение количества шевелений плода; - гипертензивные состояния, вызванные беременностью; - подозрение на ЗВРП; - переношенная беременность; - маловодие, многоводие; - изоиммунизация ; - многоплодная беременность; - кровотечение с третьем триместре беременности; - хронические декомпенсированные болезни матери; - антифосфолипидный синдром и др.

Слайд 23

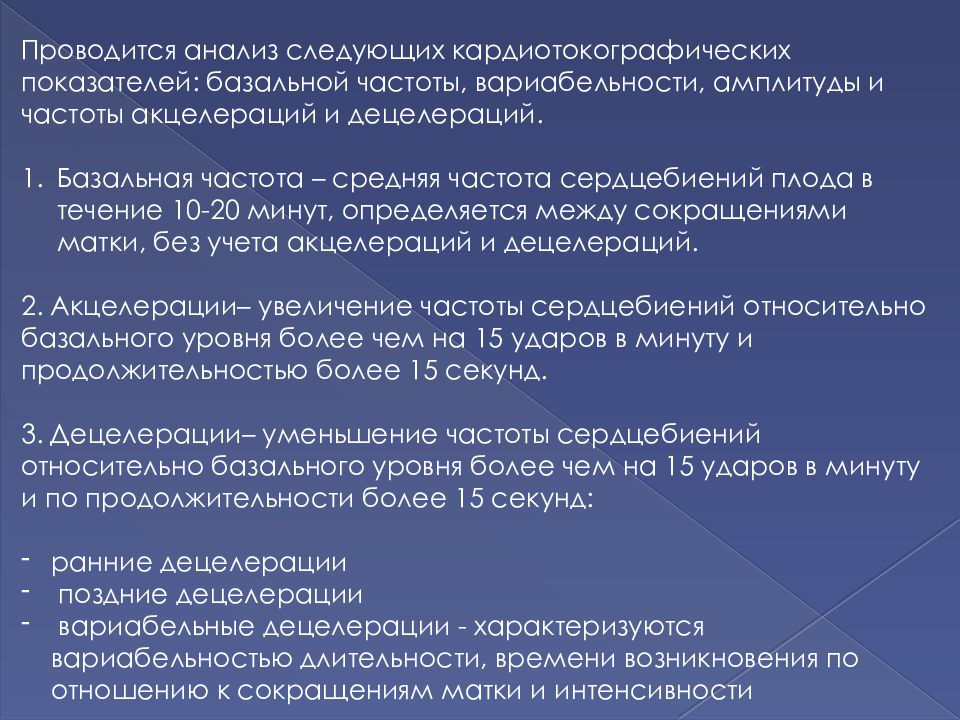

Проводится анализ следующих кардиотокографических показателей: базальной частоты, вариабельности, амплитуды и частоты акцелераций и децелераций. Базальная частота – средняя частота сердцебиений плода в течение 10-20 минут, определяется между сокращениями матки, без учета акцелераций и децелераций. 2. Акцелерации – увеличение частоты сердцебиений относительно базального уровня более чем на 15 ударов в минуту и продолжительностью более 15 секунд. 3. Децелерации – уменьшение частоты сердцебиений относительно базального уровня более чем на 15 ударов в минуту и по продолжительности более 15 секунд: ранние децелерации поздние децелерации вариабельные децелерации - характеризуются вариабельностью длительности, времени возникновения по отношению к сокращениям матки и интенсивности

Слайд 25

Биофизический профиль плода (БПП) –комбинированное кардиотокографическое и ультразвуковое исследование, которое имеет более высокую прогностическую ценность, чем нестрессовый тест. БПП состоит из 5 основных компонентов: - НСТ; - дыхательные движения плода (должно быть не менее одного эпизода дыхательного движения продолжительностью 30 секунд); - движения плода (должно быть не менее 3 движений туловища или конечности); - тонус плода (должно быть не менее одного эпизода перехода плода с согнутого положения в прямое с возвращением в согнутое); - нормальное количество околоплодных вод (ИАЖ более 5 см или вертикальное измерение самого глубокого кармана более 2 см).

Слайд 27

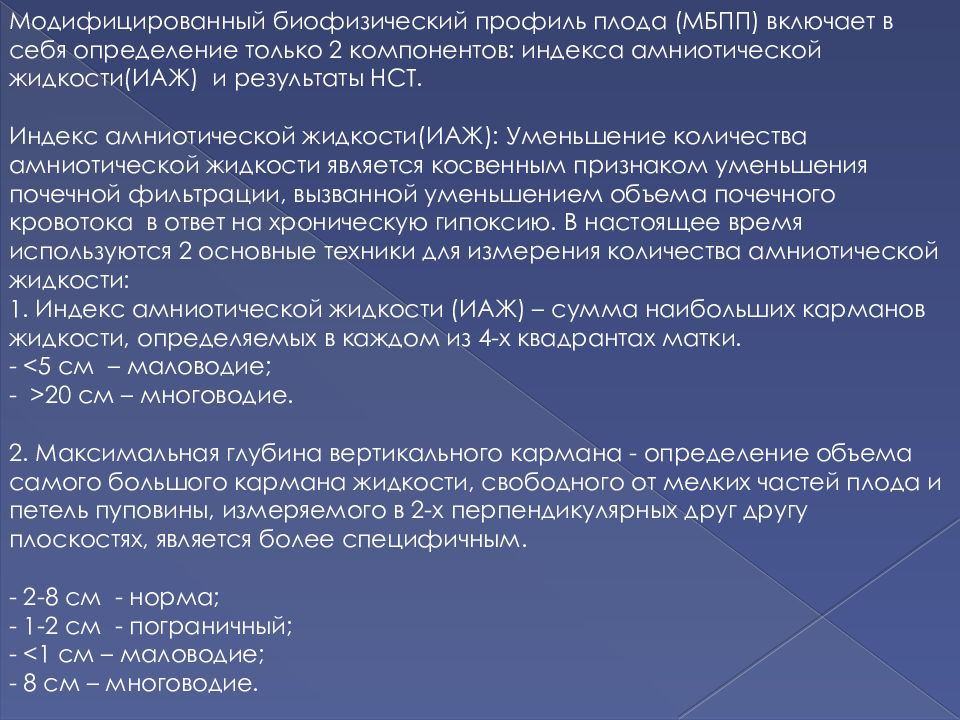

Модифицированный биофизический профиль плода (МБПП) включает в себя определение только 2 компонентов: индекса амниотической жидкости(ИАЖ) и результаты НСТ. Индекс амниотической жидкости(ИАЖ): Уменьшение количества амниотической жидкости является косвенным признаком уменьшения почечной фильтрации, вызванной уменьшением объема почечного кровотока в ответ на хроническую гипоксию. В настоящее время используются 2 основные техники для измерения количества амниотической жидкости: 1. Индекс амниотической жидкости (ИАЖ) – сумма наибольших карманов жидкости, определяемых в каждом из 4-х квадрантах матки. - <5 см – маловодие; - >20 см – многоводие. 2. Максимальная глубина вертикального кармана - определение объема самого большого кармана жидкости, свободного от мелких частей плода и петель пуповины, измеряемого в 2-х перпендикулярных друг другу плоскостях, является более специфичным. - 2-8 см - норма; - 1-2 см - пограничный; - <1 см – маловодие; - 8 см – многоводие.

Слайд 29

Допплерография (ДГ) - метод комплексного наблюдения за состоянием кровообращения в системе мать-плацента-плод, который является более информативным для объективной оценки состояния плода, принятия решения о пролонгировании беременности и выбора метода родоразрешения. ДГ можно рекомендовать для использования в группах высокого риска, особенно при подозрении на ЗВРП и гипертензивные состояния Показания для проведения допплерографии: - возраст 38 лет и более; - в анамнезе ЗВРП или преэклампсия ; - перинатальные потери. - соматические заболевания: - гипертоническая болезнь; - заболевание почек; - эндокринные заболевания. - лабораторные тесты: - антифосфолипидный синдром; - волчаночные тесты.

Слайд 30

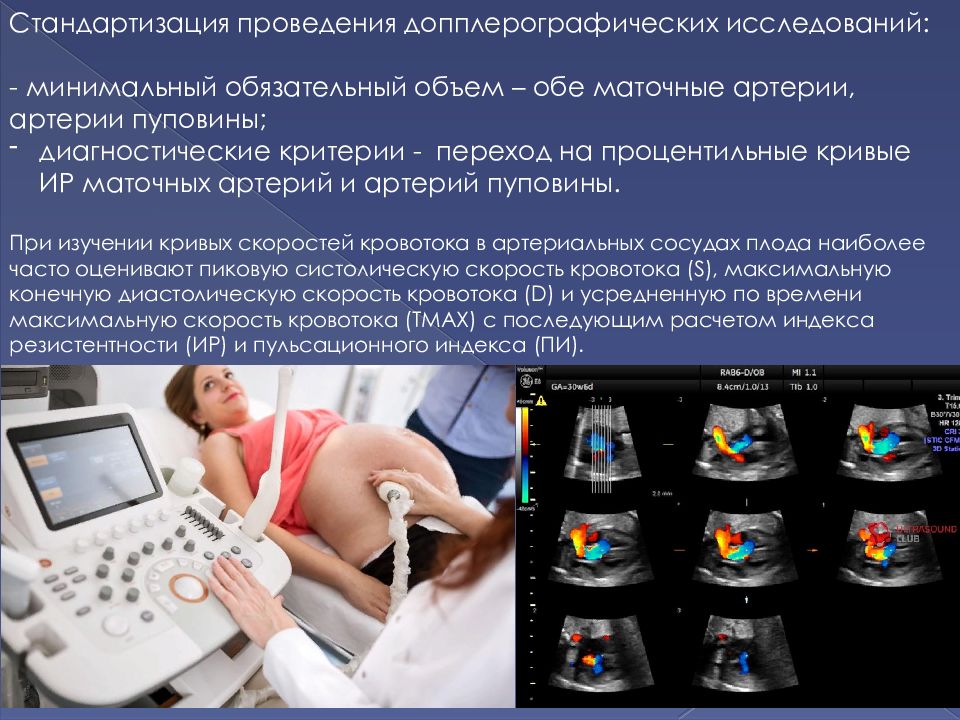

При беременности определяется изменение частоты отраженного ультразвукового сигнала от неравномерно движущейся среды – крови в сосудах: маточных артериях (МА), артерии пуповины (АП), аорте и средне-мозговой артерии плода (СМА). Изменения частоты отраженного сигнала регистрируются в виде кривых скоростей кровотока, затем вычисляются индексы сосудистого сопротивления и анализируются полученные результаты. Индексы сосудистого сопротивления: - индекс резистентности (ИР); - пульсационный индекс (ПИ); - систоло -диастолическое отношение (СДО).

Слайд 31

Стандартизация проведения допплерографических исследований: - минимальный обязательный объем – обе маточные артерии, артерии пуповины; диагностические критерии - переход на процентильные кривые ИР маточных артерий и артерий пуповины. При изучении кривых скоростей кровотока в артериальных сосудах плода наиболее часто оценивают пиковую систолическую скорость кровотока (S), максимальную конечную диастолическую скорость кровотока (D) и усредненную по времени максимальную скорость кровотока (TMAX) с последующим расчетом индекса резистентности (ИР) и пульсационного индекса (ПИ).

Слайд 32

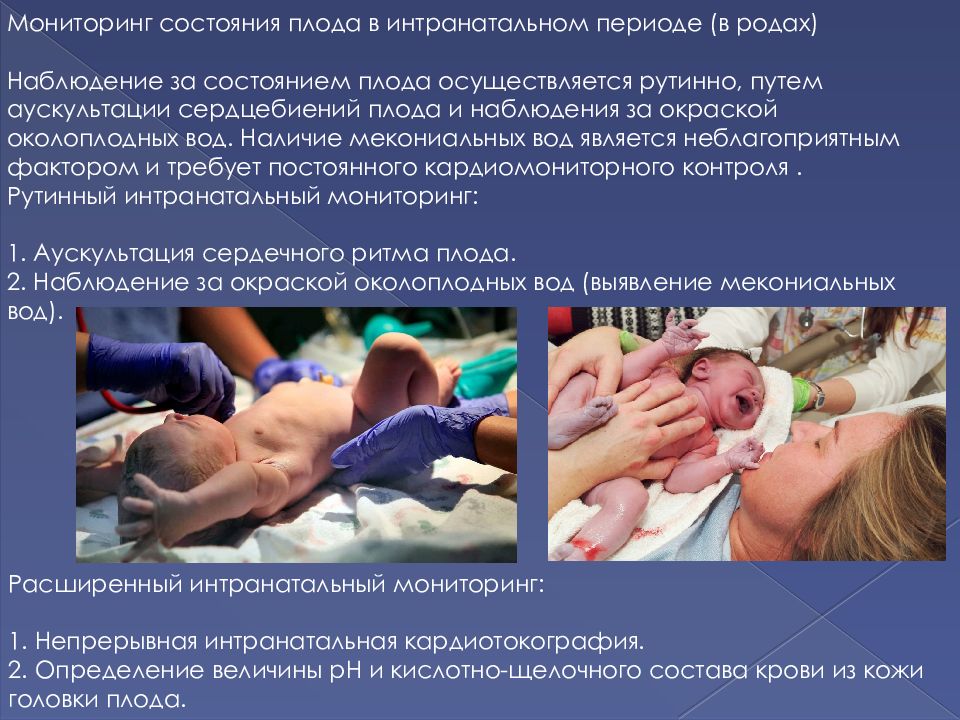

Мониторинг состояния плода в интранатальном периоде (в родах) Наблюдение за состоянием плода осуществляется рутинно, путем аускультации сердцебиений плода и наблюдения за окраской околоплодных вод. Наличие мекониальных вод является неблагоприятным фактором и требует постоянного кардиомониторного контроля. Рутинный интранатальный мониторинг: 1. Аускультация сердечного ритма плода. 2. Наблюдение за окраской околоплодных вод (выявление мекониальных вод). Расширенный интранатальный мониторинг: 1. Непрерывная интранатальная кардиотокография. 2. Определение величины рН и кислотно-щелочного состава крови из кожи головки плода.

Слайд 33

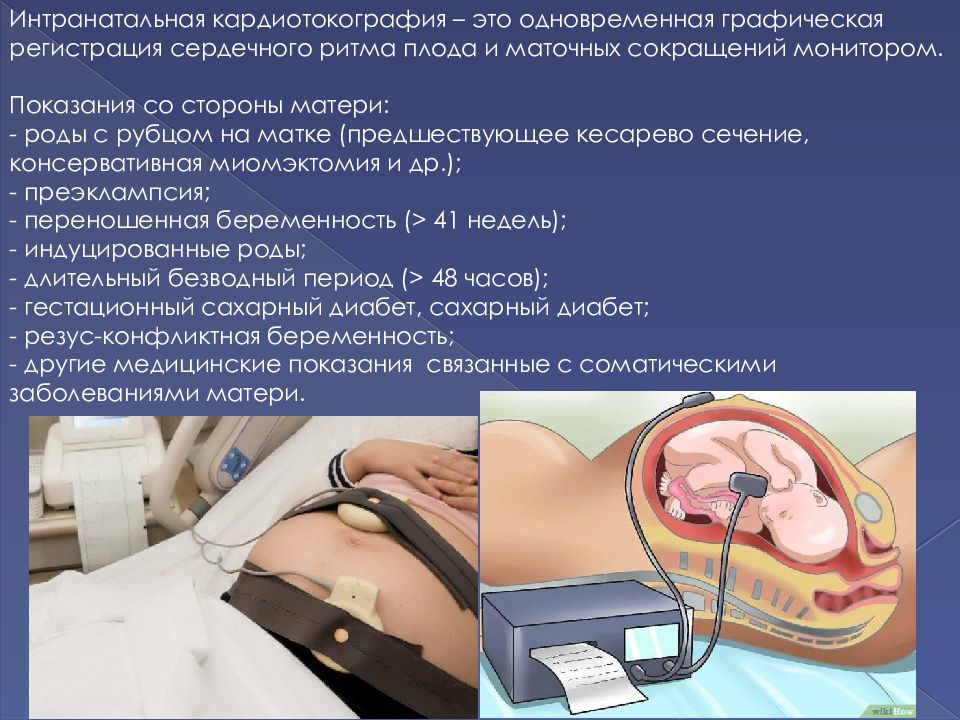

Интранатальная кардиотокография – это одновременная графическая регистрация сердечного ритма плода и маточных сокращений монитором. Показания со стороны матери: - роды с рубцом на матке (предшествующее кесарево сечение, консервативная миомэктомия и др.); - преэклампсия ; - переношенная беременность (> 41 недель); - индуцированные роды; - длительный безводный период (> 48 часов); - гестационный сахарный диабет, сахарный диабет; - резус-конфликтная беременность; - другие медицинские показания связанные с соматическими заболеваниями матери.

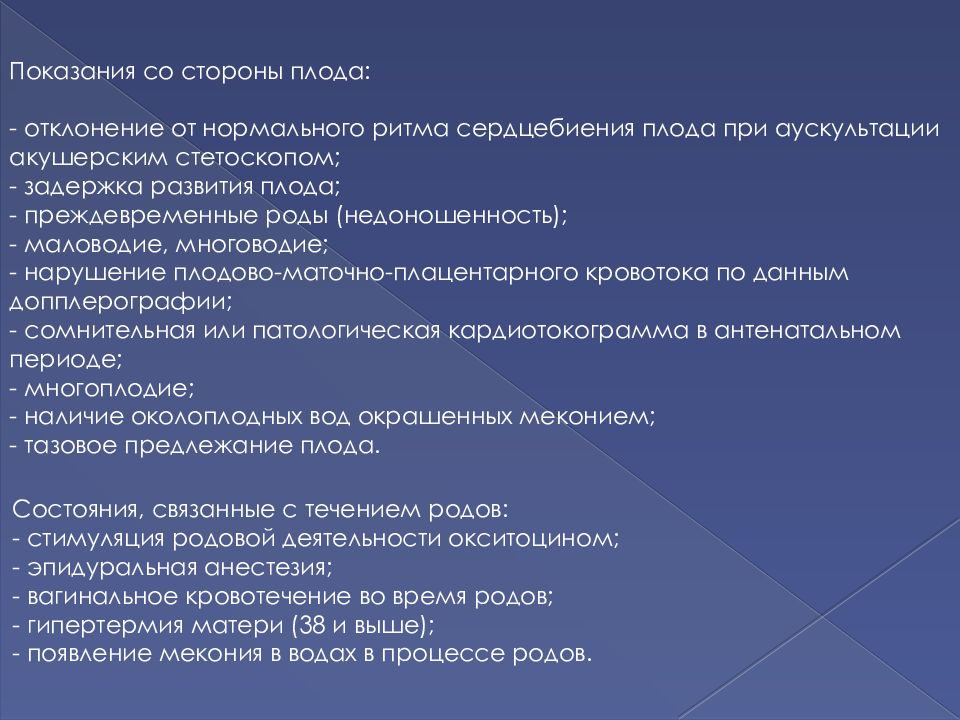

Слайд 34

Показания со стороны плода: - отклонение от нормального ритма сердцебиения плода при аускультации акушерским стетоскопом; - задержка развития плода; - преждевременные роды (недоношенность); - маловодие, многоводие; - нарушение плодово-маточно-плацентарного кровотока по данным допплерографии; - сомнительная или патологическая кардиотокограмма в антенатальном периоде; - многоплодие; - наличие околоплодных вод окрашенных меконием ; - тазовое предлежание плода. Состояния, связанные с течением родов: - стимуляция родовой деятельности окситоцином; - эпидуральная анестезия; - вагинальное кровотечение во время родов; - гипертермия матери (38 и выше); - появление мекония в водах в процессе родов.

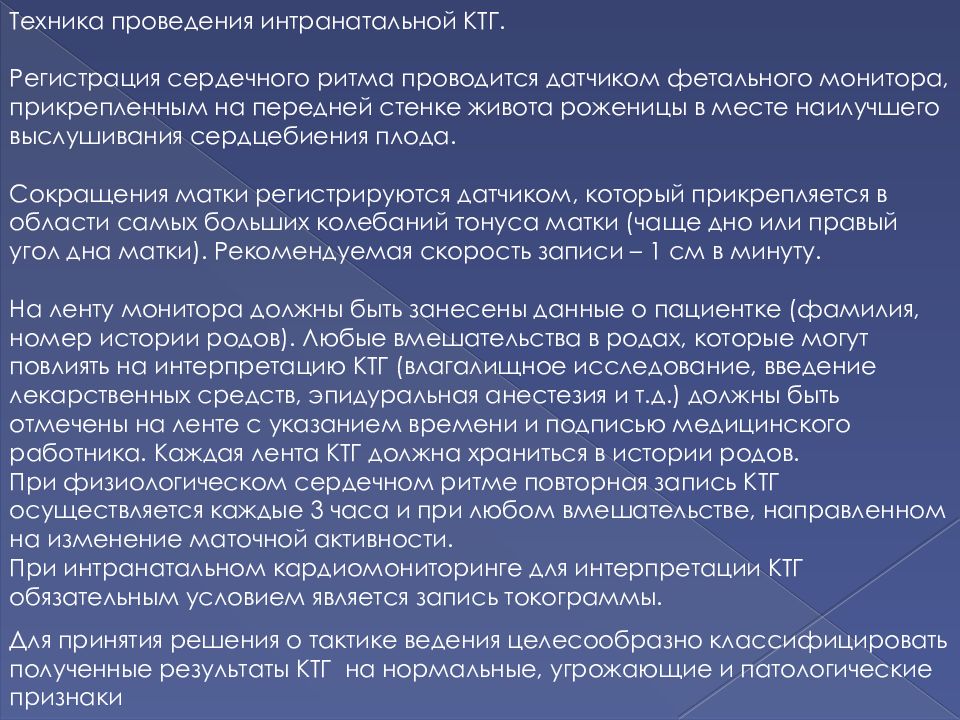

Слайд 35

Техника проведения интранатальной КТГ. Регистрация сердечного ритма проводится датчиком фетального монитора, прикрепленным на передней стенке живота роженицы в месте наилучшего выслушивания сердцебиения плода. Сокращения матки регистрируются датчиком, который прикрепляется в области самых больших колебаний тонуса матки (чаще дно или правый угол дна матки). Рекомендуемая скорость записи – 1 см в минуту. На ленту монитора должны быть занесены данные о пациентке (фамилия, номер истории родов). Любые вмешательства в родах, которые могут повлиять на интерпретацию КТГ (влагалищное исследование, введение лекарственных средств, эпидуральная анестезия и т.д.) должны быть отмечены на ленте с указанием времени и подписью медицинского работника. Каждая лента КТГ должна храниться в истории родов. При физиологическом сердечном ритме повторная запись КТГ осуществляется каждые 3 часа и при любом вмешательстве, направленном на изменение маточной активности. При интранатальном кардиомониторинге для интерпретации КТГ обязательным условием является запись токограммы. Для принятия решения о тактике ведения целесообразно классифицировать полученные результаты КТГ на нормальные, угрожающие и патологические признаки

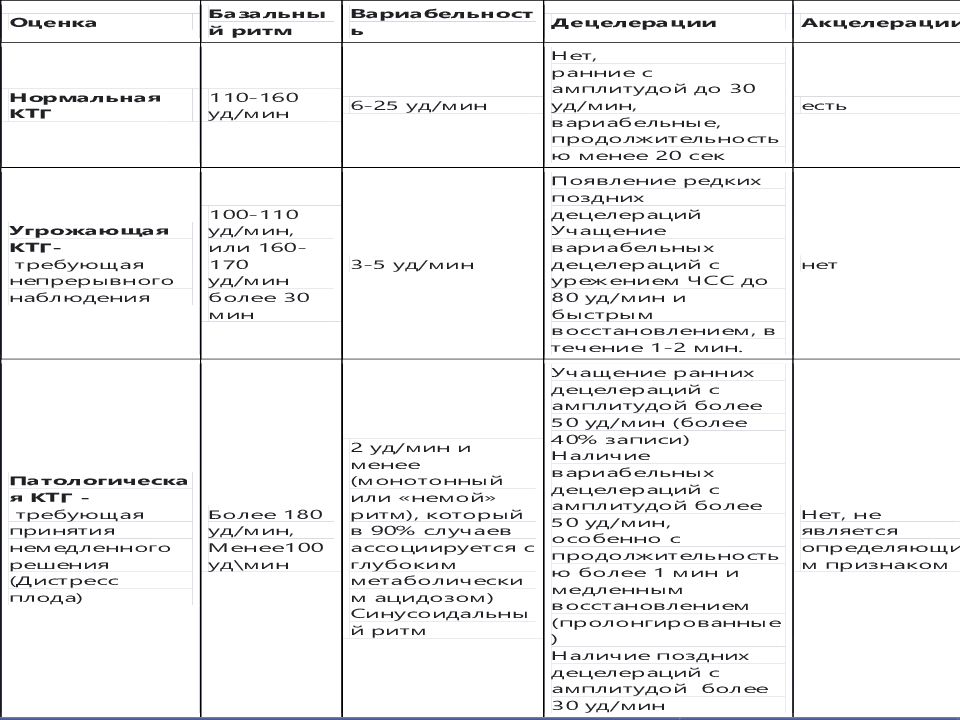

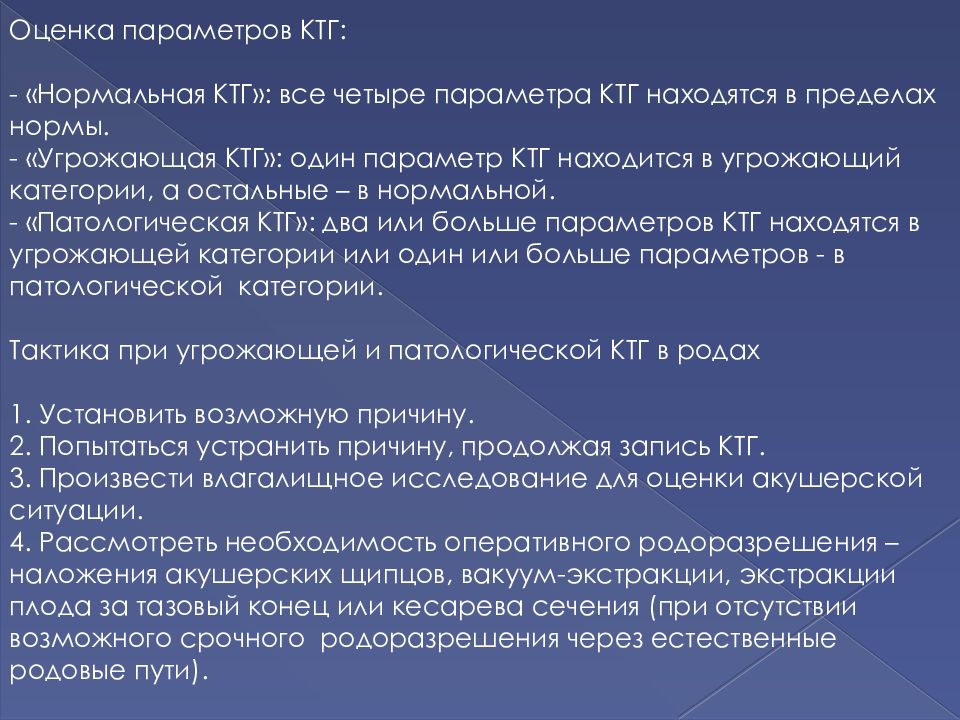

Слайд 37

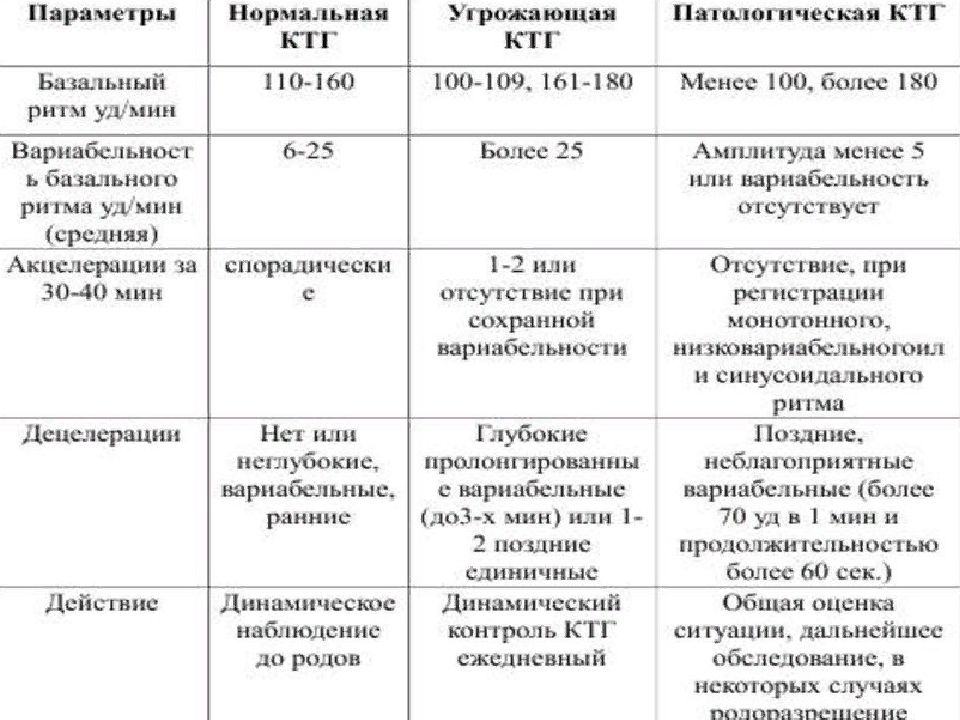

Оценка параметров КТГ: - «Нормальная КТГ»: все четыре параметра КТГ находятся в пределах нормы. - «Угрожающая КТГ»: один параметр КТГ находится в угрожающий категории, а остальные – в нормальной. - «Патологическая КТГ»: два или больше параметров КТГ находятся в угрожающей категории или один или больше параметров - в патологической категории. Тактика при угрожающей и патологической КТГ в родах 1. Установить возможную причину. 2. Попытаться устранить причину, продолжая запись КТГ. 3. Произвести влагалищное исследование для оценки акушерской ситуации. 4. Рассмотреть необходимость оперативного родоразрешения – наложения акушерских щипцов, вакуум-экстракции, экстракции плода за тазовый конец или кесарева сечения (при отсутствии возможного срочного родоразрешения через естественные родовые пути).

Слайд 38

Возможные причины появления подозрительного КТГ и действия: 1. Технические: - правильность наложения датчиков; - неисправность аппарата. 2. Гипертоническая родовая деятельность: - остановить инфузию окситоцина, извлечь простагландины из родовых путей, если необходимо провести острый токолиз. 3. Тахикардия матери: инфекция (возможно хориоамнионит ) - измерить температуру. Ведение по соответствующему протоколу; - дегидратация – исключить возможность (питье, введение 500-1000 мл физиологического раствора); - использование токолитиков – уменьшить дозу или остановить инфузию. 4. Другие причины: - изменение позиции матери; - гипотензия матери, возможно использование эпидуральной анестезии; - недавнее влагалищное исследование; - рвота.

Слайд 39

Методика определения величины рН и кислотно-щелочного состава крови из кожи головки плода во время родов. Данный метод облегчает интерпретацию данных КТГ и способствует оптимизации тактики ведения родов. Однако данный метод может применяться при наличии необходимой аппаратуры и подготовленного квалифицированного персонала. Для взятия крови из кожи головки плода необходимы следующие условия: - раскрытие шейки матки не менее чем на 3—4 см; - отсутствие плодного пузыря; - плотная фиксация головки плода во входе в малый таз. Недостатки метода: кровотечение у плода и риск передачи инфекции (ВИЧ) вследствие контакта крови плода с кровью матери и влагалищным отделяемым. Интерпретация результатов: - При pH ≥ 7,25- повторить исследование крови через 45 -60 минут, если КТГ остается патологической. - При pH =7,21—7,24 - повторить исследование через 30 мин. Если показатели КТГ ухудшаются - срочное родоразрешение. - При pH < 7,2 - срочное родоразрешение.