Первый слайд презентации: Пульпит временных и постоянных зубов у детей

Закономерности клинического проявления и течения. Методы диагностики, дифференциальная диагностика.

Пульпа зуба, содержащая соединительную ткань, сосуды и нервы, способна отвечать на воздействие повреждающих факторов развитием защитных реакций. Главным видом защитных реакций пульпы является воспалительный процесс (пульпит), направленный на устранение действия повреждающего фактора и восстановление ее структуры.

Выраженность воспалительной реакции и разнообразие клинических форм пульпита зависит от : – интенсивности и длительности воздействия повреждающего фактора; – особенностей строения твердых тканей зубов у детей ; – особенностей строения пульпы в различные возрастные периоды ; – реактивности организма ребенка.

Этиологические факторы: – микробы и их токсины, поступающие в пульпу из кариозной полости по дентинным канальцам, и, крайне редко, ретроградно гематогенным, или лимфогенным путем ; – механическая травма, которая может быть бытовой (переломом коронки зуба со вскрытием полости зуба) и ятрогенной (случайное вскрытие полости зуба при препарировании кариозной полости ); – химическая травма (при попадании в пульпу раздражающих, токсических лекарственных веществ ); – термическая травма - при несоблюдении врачом правил препарирования: (непрерывная работа бором, работа без охлаждения, использование тупых боров и т.д.).

Слайд 5: Пульпит временных и постоянных зубов у детей

Воспаление пульпы происходит в соответствии с общими закономерностями этого патологического процесса. Различный уровень реактивности организма обуславливает характер воспаления : с преобладанием альтерации, экссудации либо пролиферации. Это в свою очередь определяет клиническую картину воспаления пульпы - острое или хроническое течение, экссудативные, альтеративные либо пролиферативные формы.

Слайд 6: В озрастные периоды пульпы зуба

В разные возрастные периоды пульпа зуба претерпевает значительные изменения, физиологические особенности ее в каждый возрастной период определяются ее функциональными свойствами, возрастные изменения ткани пульпы подчиняются общим закономерностям

Слайд 7: Возрастные периоды пульпы зуба

выделяют 6 возрастных периодов пульпы: 3 для временных зубов 3 для постоянных зубов

Слайд 8: Для временных зубов

I период - развитие функциональной активности пульпы зуба (формирование корня зуба) II период - функциональной зрелости (стабилизация сформированности корня) III период - угасания функциональных свойств пульпы (резорбция корня зуба).

Слайд 9: Для постоянных зубов

I период - становление функциональной зрелости пульпы (формирование корня зуба) II период - наступившей функциональной зрелости (полностью сформированных корней зубов); III период - снижение функциональной активности пульпы (признаки старения).

Слайд 10: Пульпа временных зубов в период формирования корня зуба

Полость прорезывавшегося временного зуба не имеет постоянной формы и размеров вследствие происходящего формирования корней. Коронковая пульпа рыхлая, массивная, в периферической ее части в 3-4 ряда расположены одонтобласты. Под слоем одонтобластов находятся преколлагеновые и ретикулиновые волокна, в центральном слое многочисленные малодифференцированные клетки мезенхимы (звездчатые, веретенообразные, адвентициальные ). В основном аморфном веществе пульпы преобладают несульфатированные кислые мукополисахариды. В этот период особенно выражена пластическая функция пульпы.

Слайд 11: Пульпа временных зубов в период стабилизации сформированного корня зуба

Полость зуба имеет относительно стабильную форму и объем. Пульпа массивная, слой эмали и дентина - тонкий. В центральном слое пульпы большое количество созревших соединительнотканных клеток - фибробластов. Верхушечное отверстие широкое, корневые каналы короткие, тесная связь пульпы с периодонтом. Выражены все функции пульпы (трофическая, пластическая, защитная).

Слайд 12: Пульпа временных зубов в период резорбции корней

Подвергается инвалютивным процессам : уменьшается клеточный состав, увеличивается количество коллагеновых волокон, межуточного аморфного вещества и тканевой жидкости. Происходят дистрофические процессы, редуцируется кровеносная система, функции пульпы снижаются.

Слайд 13: Пульпа временных зубов в период резорбции корней

Резорбция корня идет от апекса вдоль корня зуба, а не в вертикальном направлении и это сохраняет инволюцию пульпы даже в конечной стадии резорбции. В резорбционной зоне происходит сложный обмен веществ, ведущая роль в котором принадлежит сосудистой системе (источник гигантских клеток ). В процессе резорбции корня принимают участие и пульпа зуба, превращаясь в грануляционную ткань.

Слайд 14: Пульпа постоянного зуба в период формирования корня

несформированная созревающая соединительная ткань с очень мощным слоем одонтобластов в 8-12 рядов, расположенных "палисадом ". Полость зуба четко очерчена, схематически адекватна форме коронки зуба. Выражена пластическая функция. В период прорезывания зубов по мере их роста клетки пульпы дифференцируются в зрелые одонтобласты, синтезируют компоненты основного вещества дентина, а часть из них - клетки фибробластичекого типа, образуют строму пульпы зуба.

Слайд 15: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

острый диффузный пульпит встречается крайне редко диагностируется у соматически здоровых детей, редко болеющих у детей имеющих компенсированную форму кариеса.

Слайд 16: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

Частичный пульпит встречается реже, чем общий: из-за несостоятельности макрофагально-гистиоцитарного барьера на границе коронковой и корневой пульпы. из-за сложности ранней диагностики

Слайд 17: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

При остром пульпите полость зуба всегда закрыта кариозная полость выполнена светлым инфицированным дентином.

Слайд 18: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

в период формирования или резорбции корней возможны: реакция тканей периодонта увеличение регионарных лимфатических узлов отек окружающих зуб тканей Такая реакция связана с: наличием широкого сообщения корневых каналов с тканями периодонта отсутствием защитных клеточных барьеров в месте перехода корневой пульпы в периодонт

Слайд 19: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

Острый пульпит нередко сопровождается переходом воспалительного процесса на хорошо васкуляризованную костную ткань. симптомы интоксикации : ухудшение общего состояния организма головная боль н арушение сна п овышение температуры с нижение аппетита в ялость к апризность

Слайд 20: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

Серозный пульпит временных зубов очень быстро переходит в гнойный Обусловлено: наличием большого количества клеточных элементов хорошим кровоснабжением пульпы тонкими сосудистыми стенками растущих сосудов.

Слайд 21: Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов

Исходом острого пульпита временных зубов чаще, чем постоянных, является некроз пульпы.

Слайд 22: Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов

Хронические формы пульпита у детей встречаются очень часто развиваются, как первично-хронические.

Слайд 23: Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов

Хронический пульпит протекает бессимптомно диагностируется во время санации полости рта.

Слайд 24: Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов

Хронический пульпит может протекать при неглубокой кариозной полости полость зуба чаще закрыта слоем рыхлого, пигментированного, инфицированного дентина. Кариозная полость обычно выполнена пигментированным дентином, легко снимающимся пластами.

Слайд 25: Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов

На рентгенограмме временных зубов с хроническими формами пульпита нередко имеются изменения у верхушки или в области фуркации.

Слайд 26: Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов

По частоте встречаемости хронических пульпитов временных зубов 1 место фиброзный, 2 место гангренозный и реже гипертрофический.

Слайд 27: Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов

Пролиферативный пульпит у детей может протекать с закрытой полостью зуба и прорастанием «грануляций» под слизистую оболочку десны.

Слайд 28: Особенности строения ЗЧС у детей

особенности строения твердых тканей временных и постоянных незрелых зубов : – тонкий слой дентина ; – низкий уровень минерализации дентина ; – широкие короткие дентинные канальцы ; – относительно большая полость зуба обуславливают особенности клинических проявлений и течения пульпита : – воспаление пульпы нередко возникает в зубах, имеющих неглубокую кариозную полость ; – быстрое проникновение микробов, их токсинов в пульпу зуба; – исходный отток возникающего экссудата обуславливает развитие первичнохронических форм пульпита ; – преобладание хронических форм над острыми.

Слайд 29: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности пульпы : – преобладание клеточных элементов ; – небольшое количество коллагеновых волокон ; – обилие аморфного вещества ; – развитая сеть кровеносных и лимфатических сосудов ; – незрелость барьерных образований пульпы в период незаконченного формирования корней ; – отсутствие четкой границы между коронковой и корневой пульпой

Слайд 30: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности пульпы обуславливают особенности проявления и течения пульпитов : – быстрое распространение воспалительного процесса с коронковой пульпы на корневую ; – короткая стадия острого частичного пульпита ; – быстрое развитие экссудативного процесса ; – быстрый переход одной стадии воспаления в другую (серозного в гнойную ); – частое несовпадение морфологических изменений в пульпе с клиническими проявлениями.

Слайд 31: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности строения периодонта: – широкое сообщение пульпы с периодонтом через несформированное верхушечное отверстие ; – более рыхлая соединительная ткань ; – большое количество клеточных элементов, кровеносных и лимфатических сосудов.

Слайд 32: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности строения периодонта обуславливают течение пульпитов : – быстрое развитие воспалительного процесса с вовлечением в процесс окружающих тканей.

Слайд 33: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности костной ткани : - высокая проницаемость кортикальной пластинки лунок зубов (пористость, низкий уровень минерализации ); - тонкие костные балочки ; - широкие костномозговые пространства ;

Слайд 34: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности клинического течения пульпитов : - при отсутствии условий выхода экссудата через полость зуба, он может проникнуть в периодонт, а затем в костную ткань – перидонтит – периостит, что сопровождается нарушением общего состояния, припухлостью окружающих мягких тканей.

Слайд 35: Особенности строения ЗЧС у детей влияющие на течение пульпита

Особенности детского организма : - высокая реактивность организма ребенка, поэтому реакция пульпы не всегда адекватная силе раздражителя ; - выраженность реакции организма ребенка на интоксикацию из пульпы зуба зависит от индивидуальных особенностей организма ребенка повышение температуры тела, сонливость, головная боль, увеличение СОЭ, количества лейкоцитов

Слайд 36: Методы диагностики пульпита у детей:

Анамнез жизни возраст - информация о стадии формирования или резорбции корней ; наличие хронических соматических заболеваний - выбор оптимального метода лечения и прогнозирование исхода заболевания

Слайд 37: Методы диагностики пульпита у детей:

Анамнез заболевания и объективное обследование длительность заболевания (часы, дни, месяцы, годы )- установление формы заболевания, возможность вовлечения в процесс тканей периодонта и необратимые изменения в пульпе ; реакция на раздражители - установление формы заболевания. конфигурация лица - при остром или обострении хронического заболевания возможна асимметрия лица ; состояние лимфоузлов (подчелюстных, шейных) - увеличены при острых и обострении хронических форм).

Слайд 38: Осмотр полости рта

Десна - гиперемия, отек являются признаками вовлечения в процесс окружающих тканей при острых формах и обострениях хронического пульпита; зубной ряд - определение активности кариозного процесса, выявление причинного зуба;

Слайд 39: Осмотр полости рта

исследование кариозной полости: толщина слоя дентина, болезненность при зондировании, перкуссия, реакция на температурные раздражители

Слайд 40: Осмотр полости рта

Реакция на температурные раздражители: боль при хронических пульпитах усиливается от термических раздражителей и медленно проходит после их устранения, боль при острых пульпитах возникает приступ острой боли.

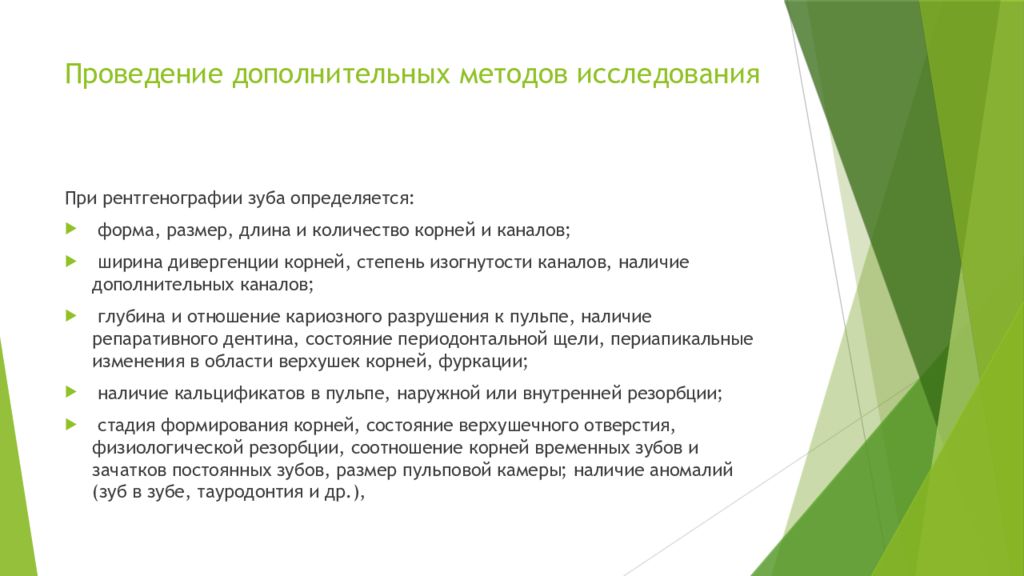

Слайд 41: Проведение дополнительных методов исследования

При рентгенографии зуба определяется: форма, размер, длина и количество корней и каналов; ширина дивергенции корней, степень изогнутости каналов, наличие дополнительных каналов; глубина и отношение кариозного разрушения к пульпе, наличие репаративного дентина, состояние периодонтальной щели, периапикальные изменения в области верхушек корней, фуркации; наличие кальцификатов в пульпе, наружной или внутренней резорбции; стадия формирования корней, состояние верхушечного отверстия, физиологической резорбции, соотношение корней временных зубов и зачатков постоянных зубов, размер пульповой камеры; наличие аномалий (зуб в зубе, тауродонтия и др.),

Слайд 42: Проведение дополнительных методов исследования

Электроодонтодиагностика ЭОД регистрация теста у одного зуба не дает адекватной информации результат должен быть соотнесен с таковым у одноименного зуба