Первый слайд презентации

Путеводитель по булгаковскому роману "Мастер и Маргарита"

Слайд 2

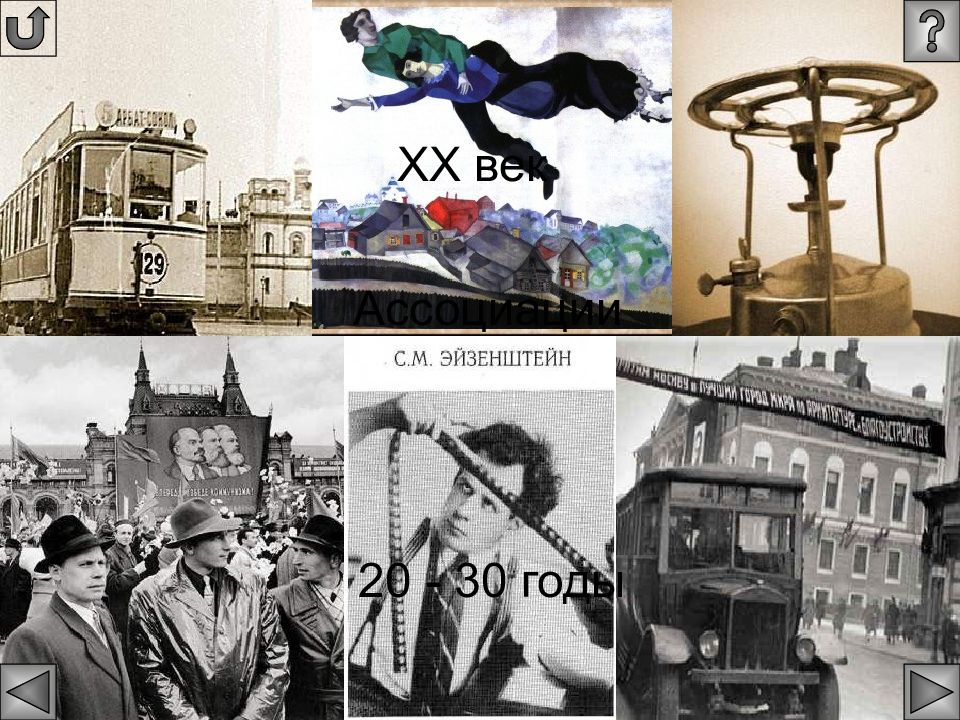

Панорама Москвы 20-30 гг. Московский быт и бытие 20-30-х Город Мастера Маршруты героев Символическое пространство романа М. Булгакова О романе М. Булгакова Оглавление Эпилог

Слайд 3

______ ________ _____ _ ________ Н. Науменко В. Руднев Булгаковская энциклопедия Дайджест

Слайд 4

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» создавался в тот момент, когда эстетизация жизни определяла саму возможность существования автора в связи с реальностью. Он разрушает границу между реальным и мнимым миром, осуществляя непрерывный диалог между ними. У Булгакова события в романе происходят на разных «ступенях» времени, объединенных между собой ( московский, иершалаимский и потусторонний миры). Временная структура романа Булгакова во многом схожа с представлением о ней Гете. Немецкий поэт «разносил рядом лежащее в пространстве по разным временным ступеням, эпохам становления… Современность для него раскрывается как существенная разновременность: как пережитки или реликты разных ступеней и формаций прошлого и как зачатки более или менее далекого будущего » ( М.М. Бахтин ). Н.В. Науменко

Слайд 5

Насыщенный самыми сложными и тонкими интертекстами, реализовавший в своей художественной структуре одну из самых интересных моделей текста в тексте и даже обладающий некими элементами гипертекста (московские и ершалаимские сцены «наползают» друг на друга; несколько раз повторяется финал; в московском интертекстуальном слое повествования — три временных пласта: «грибоедовская Москва», Москва эпохи «Бесов» Достоевского и Москва 1930-х гг.; сама открытость финала («Скажи, ведь казни не было?») ; большое кол-во ранних редакций, отличных от окончательного варианта ), роман «Мастер и Маргарита» осуществляет художественную идеологию семантики возможных миров — этой тяжелой артиллерии постмодернизма. В. Руднев

Слайд 6

В 1977 г. в Иерусалиме, на родине одного из героев, вышло исследование Бориса Гаспарова, посвященное мотивному анализу. Гаспаров показал, что каждое имя собственное в М. М. оплетено пучком интертекстуальных ассоциаций. Самым насыщенным в этом плане является имя Иван Бездомный. Прежде всего оно ассоциируется с Демьяном Бедным, «придворным» поэтом, писавшим антирелигиозные стихи. Далее это Андрей Безыменский, член ВАПП'а, травивший Булгакова. В дальнейшем, как ни странно, «прототипом» Бездомного становится Чацкий — Бездомный приходит в ресторан «Грибоедов», перед этим «помывшись» в Москве-реке (так сказать, с корабля на бал), он пытается внушить людям истину, его никто не слушает, потом его объявляют сумасшедшим и увозят на грузовике (ср. выражение «карета скорой помощи») в сумасшедший дом. В этой точке своего развития, когда из агрессивного гонителя Иван превращается в жертву, меняются и ассоциации, связанные с его именем и фамилией … В. Руднев

Слайд 7

… о н знакомится с Мастером — и становится его учеником, а поскольку Мастер ассоциируется с Иешуа, то Иван (который впоследствии станет историком) закономерно уподобляется Иоанну Богослову, автору четвертого Евангелия и любимому ученику Христа. И наконец, бездомность, которая подчеркивается в облике Иешуа, и также тот факт, что Иван идет по Москве в разодранной толстовке, с бумажной иконкой на груди, проделывая свой «крестный путь» от Патриарших прудов к «Грибоедову», довершает последнюю ассоциацию. А к ак, например, объяснить эпиграф к роману: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»? Как понять ту несомненную симпатию, которую вызывает у читателя дьявол Воланд? Почему свой последний приют Мастер находит не в сфере Иешуа, а в сфере Воланда? В. Руднев

Слайд 8

Связь Мастера с силами «абсолютного зла» объясняется идеей «творчества как Творения» (с р. «Доктор Фаустус» ). Гений, взявший на себя смелость и дерзость соперничать с Богом ( в одной из легенд о докторе Фаусте сказано, что в чудесах он был готов соперничать с самим Спасителем в творении пусть художественной, но реальности), конечно, обречен на сделку с дьяволом. И еще об одной парадоксальной черте романа : в 1970-е гг. в Советском Союзе он был культовым ( трудно представить себе в качестве культовых «Доктора Фаустуса» Томаса Манна ). Но культовый текст должен обладать чертами массовой культуры. М. М. понятен и увлекателен. Более того, он написан очень легким стилем, каким писались такие популярные советские романы, как, например, «Двенадцать стульев». В то же время стиль М. М. на порядок выше. Удивительно, как Булгаков в сталинской Москве писал роман, который стал интеллектуальным бестселлером в Москве брежневской … В. Руднев

Слайд 9

У Булгакова Мастер - это "интеллектуальный обитатель земли", награжденный вечным покоем при переходе из земного времени в вечность. Неслучайно он был наделен, особенно в варианте 1936 г., внешним сходством с Кантом. Тогда Воланд в финале говорил Мастеру: "Свечи будут гореть, услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома. В пудренной косе, в старинном привычном кафтане, стуча тростью, будешь ходить, гулять и мыслить". Портрет героя в последнем приюте явно восходит к портрету Канта в книге немецкого поэта и публициста Генриха Гейне «К истории религии и философии в Германии»: "Он жил механически размеренной, почти абстрактной жизнью холостяка в тихой, отдаленной улочке Кенигсберга... Не думаю, чтобы большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и равномернее исполняли свои ежедневные внешние обязанности, чем их земляк Иммануил Кант». По Булгаковской энциклопедии

Слайд 10

Черновые редакции показывают, что … в видениях обезумевшего Иванушки римский прокуратор является в брезентовом плаще, скороходовских сандалиях и с портфелем совслужащего, едет в трамвае на работу в наркомат, сопровождаемый Иванушкиными дурацкими частушками. Это в духе фельетонов “Гудка”. В окончательном тексте … трагическая фигура пятого прокуратора Иудеи лишена всех “низких”, смешных черт; это сильный, умный, но живущий без веры, уставший, бесконечно одинокий человек, который однажды испугался за свою жизнь и власть … Его каменную тюрьму на скалистой вершине швейцарской горы … и посещают Мастер и Воланд, чтобы отпустить измученную преступную душу на волю. Только такой Пилат может быть достойным собеседником Иешуа. Сравнивая редакции и варианты “ ММ ”, мы видим, как зреет авторская мысль, проникая в глубины времен и человеческих душ и избавляясь от памфлетности и фельетонно-газетных излишеств. Свершается традиционный для русской литературы путь от преходящего к вечному. … через блистательную фантастику и сатиру дает поучительную картину сложнейшей механики текущей жизни, вечной борьбы в ней сил созидания и разложения, избравших полем битвы умы и души людей.

Слайд 11

Роман Булгакова движим … сцеплением живых образов. И тут ему много помогла драма, опыт сценического мышления, когда приходится держать в голове все сцены и реплики. Воланд и его компания, стягивая художественное время и пространство, помогают людям разных эпох встретиться и понять друг друга и самих себя. Узлы событий мгновенно стягиваются и развязываются. Здесь ощутимо совершенное знание законов театральной сцены, помогающее “быстрой” драматургии булгаковской прозы. Ибо в “ ММ ” соединены роман-трагедия и роман-комедия. Книге много помог театр, сцепление живой речи персонажей. И проза от этого только выиграла. Она полна жизни, движения, обрела динамику сценического действия, гибкость и емкость драматического диалога. И потому читателю булгаковского романа невольно передается радостное, освобождающее душу и мысли чувство полета (“За мной, мой читатель!”), владевшее автором во время работы над книгой. В свое время суровый Лев Толстой, отрицая и порицая стиль автора “Бесов”, сделал походя гениальное наблюдение: “Достоевский писал отвратительно, — и все же чувствовали, что он летел”.

Слайд 12

Мы знаем о напряженной десятилетней работе Булгакова, о разных редакциях и сожженных черновиках “ ММ ”. Но при чтении книги ощущаем лишь дорого доставшуюся легкость, стремительность булгаковского повествования, переданную автором в известных словах: “Пилат летел к концу”. Сама долгая и тщательная работа писателя с источниками показывает, что он с самого начала задумал книгу как роман исторический, и это верно в отношении не только “евангельских” и “воландовских”, но и “московских” глав. Да, он еще и философский, и сатирический, но все это помогает булгаковскому творческому историзму глубоко проникнуть в современную ему жизнь и души людей. В своей главной книге Булгаков продолжает тему “Белой гвардии”, ибо социальный и духовный кризис в России 30-х годов лишь углубился и принял иные формы; падения и заблуждения людей, их добровольные или вынужденные союзы с силами зла и тьмы обозначились отчетливее. Сбывались самые страшные пророчества Апокалипсиса и “Бесов” Достоевского.

Слайд 13

Булгаков писал “Мастера и Маргариту” как исторически и психологически достоверную книгу о своем трудном и страшном времени и его людях, и потому роман стал человеческим документом той примечательной эпохи. Он исторический еще и потому, что насыщен точнейшими деталями быта и неповторимыми характерами людей. … Отныне мы всегда будем представлять себе тогдашнюю Москву и ее жителей по булгаковскому роману. Из-за масок, панцирей и наигранно “простецких” харь выглянули живые реальные лица. Не ангелы, конечно. Люди оказались интереснее и сложнее той большой, но весьма простой лжи, по которой их заставляли жить на службе и дома. Помилуйте, как же хорошо сказано в черновиках книги об Иванушке Бездомном : “По теории нужно было бы сейчас дать в ухо собеседнику, но русский человек, как известно, не только нагловат, но и трусоват”. Вот вам мгновенная “фотография” диалектики заскорузлой, заблудшей души. Наблюдая в 1923 году хамские выходки своей соседки по “нехорошей квартире” Аннушки Горячевой, Булгаков записал в дневнике: “Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру”. Работая над романом “Мастер и Маргарита”, он уже все знал. Вот она, “чума” Аннушка, запечатлена несколькими штрихами. Мастерски. Навсегда.

Слайд 14

Трудно назвать книгу 30-х годов, которая бы так была насыщена точно найденными приметами времени. Зоркость и памятливость автора поразительны, мысль свободна от всех шор и штампов эпохи. Булгаков в “Мастере и Маргарите” спокойно писал о том, о чем тогдашние писатели не смели говорить, а иногда и думать. Это зрячая, до конца идущая смелость. Достаточно вспомнить, как изображены в романе сами писатели, “разбойники под именем писателей”, как назвал их прозревший Иванушка Бездомный, превратившие литературу в недостойный торг и поставившие напротив бронзового Пушкина помпезный памятник знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, скончавшемуся в 1933 году. Воланд лениво укоряет хладнокровного убийцу Бегемота: “И зачем тебя выучили стрелять! Ты слишком скор на руку. — Ну, не я один, сир, — ответил кот”. В смешных словах “ворошиловского стрелка” Бегемота: “Берусь перекрыть рекорд с семеркой” — иронические отзвуки боевой железобетонной фразеологии ударных строек 30-х годов …

Слайд 15

… булгаковский роман написан не в вакууме, он живет литературой, историей и современностью … В этой книге запечатлена подлинная, а не официозно-плакатная жизнь 30-х годов, как бы спрессован огромный материал, собраны и творчески переосмыслены ценнейшие человеческие документы, хранящие исторический опыт нескольких поколений. И с их помощью, с помощью автора мы постигаем дух и приметы времени, делаем далеко идущие сопоставления. Ибо, столкнувшись лицом к лицу с властно вторгшимися в их жизнь вечностью (“евангельские” сцены романа) и безразлично-жестоким и, как им кажется, всемогущим мировым злом (Воланд и его веселая компания), булгаковские персонажи (и мы вместе с ними) смогли глубже заглянуть в собственную душу и понять ее скрытые движения, ее непростую диалектику. Психологические портреты “ ММ ” исторически точны … И в то же время многосмысленное философское повествование Булгакова не исчерпывается “диалектикой души”, фантастикой, бытом и сатирой, оно пронизано глубокими мыслями и точными, нестареющими оценками, обращено в будущее, чему способствуют его подлинная художественность и неувядаемая занимательность. Это книга на все времена.

Слайд 16

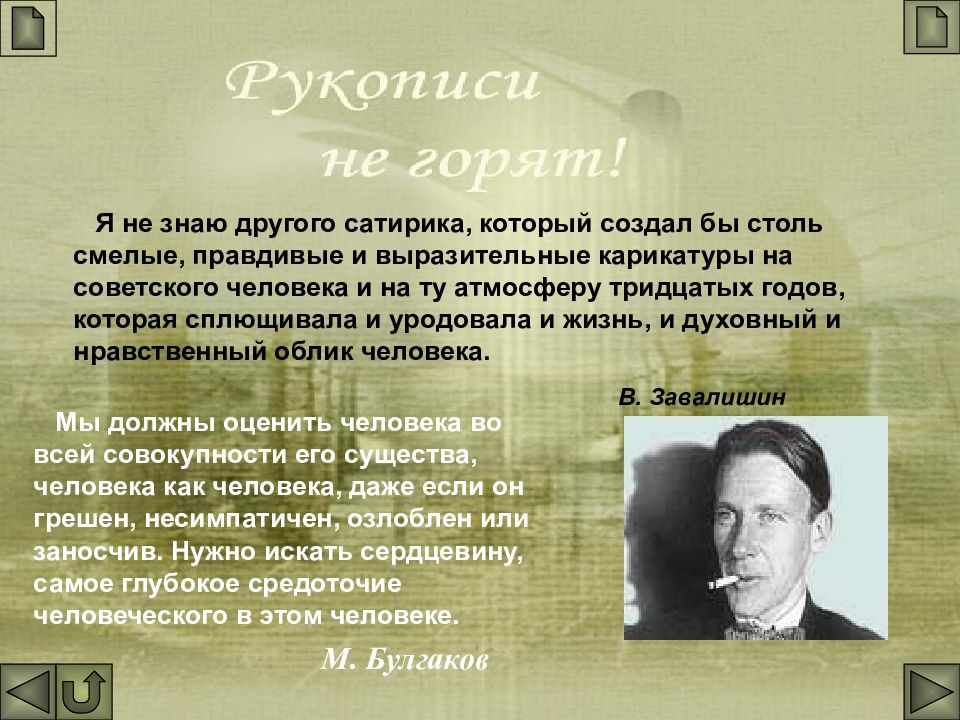

Я не знаю другого сатирика, который создал бы столь смелые, правдивые и выразительные карикатуры на советского человека и на ту атмосферу тридцатых годов, которая сплющивала и уродовала и жизнь, и духовный и нравственный облик человека. В. Завалишин Мы должны оценить человека во всей совокупности его существа, человека как человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие человеческого в этом человеке. М. Булгаков

Слайд 18

Арбат, Садовая, Тверская, Неглинная и Моховая Пречистенка, Охотный ряд Столешников и вновь Арбат...

Слайд 19

Тверская улица в 1932 году переименована в улицу Горького. Остоженка - в Метростроевскую в 1935 году. Воробьевы горы - в Ленинские горы в 1935 году.

Слайд 21

«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий Москвы, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев». « - Какой интересный город, не правда ли? Азазелло шевельнулся и ответил почтительно: - Мессир, мне больше нравится Рим».

Слайд 23

Вид с Воробьевых гор Чтобы высоких башен пожар И лик этот помнить могли, Двигайся тихо - пусть шум не тревожит Это виденье вдали. Уильям Батлер Йейтс

Слайд 24

Вид с Воробьевых гор Чтобы высоких башен пожар И лик этот помнить могли, Двигайся тихо - пусть шум не тревожит Это виденье вдали. Уильям Батлер Йейтс Ассоциации Мировая история

Слайд 25

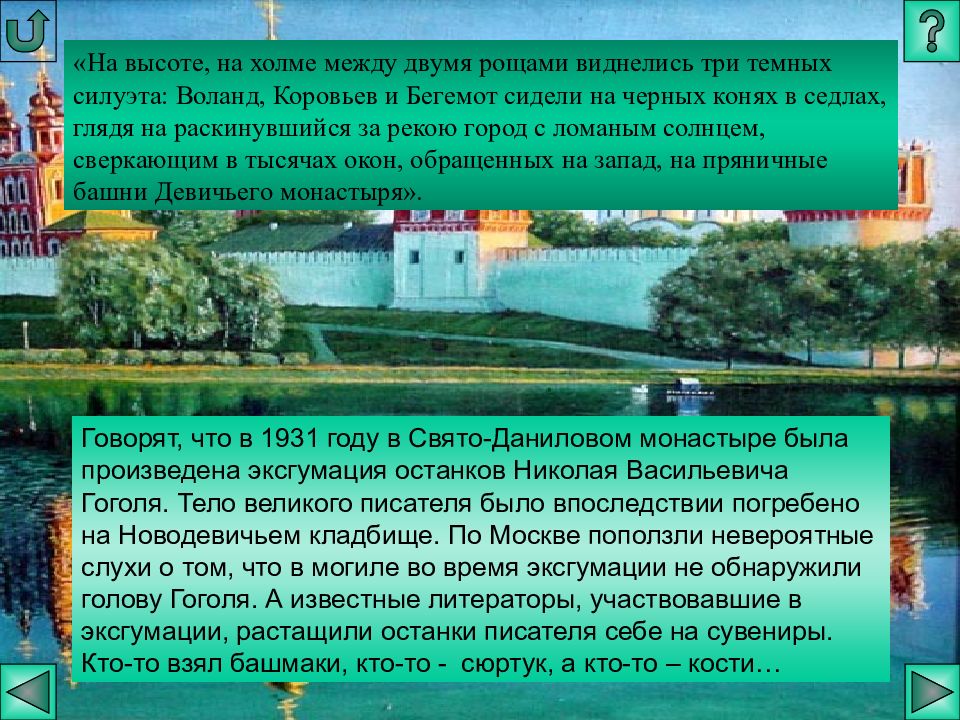

«На высоте, на холме между двумя рощами виднелись три темных силуэта: Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря». Говорят, что в 1931 году в Свято-Даниловом монастыре была произведена эксгумация останков Николая Васильевича Гоголя. Тело великого писателя было впоследствии погребено на Новодевичьем кладбище. По Москве поползли невероятные слухи о том, что в могиле во время эксгумации не обнаружили голову Гоголя. А известные литераторы, участвовавшие в эксгумации, растащили останки писателя себе на сувениры. Кто-то взял башмаки, кто-то - сюртук, а кто-то – кости…

Слайд 26

Вопросы: 1. Почему Булгаков переносит в роман старые, еще дореволюционные, названия улиц Москвы? 2. Как в романе осуществлена параллель «Москва - Ершалаим» на описательном уровне? 3. Какое символическое значение имеют сцены пожаров в финальных главах романа? 4. Что дает для понимания московской темы сцена прощания на Воробьевых горах?

Слайд 27

Московский быт и бытие 20-30 годов Москва, как я любил тебя! Дом Грибоедова Квартирный вопрос Валюта Пролеткульт

Слайд 28

Москва, как я любил тебя! «...некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа». «…Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве и, более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар».

Слайд 29

«Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды (так оригинально описанные князем Долгоруким) вошли в пословицу. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего… Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники — все исчезло…». «- Ты прав. Горожане сильно изменились… внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти… как их… трамваи, автомобили… - Автобусы, - почтительно подсказал Фагот».

Слайд 30

«Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет… Московские балы... Увы! Посмотрите на эти домашние прически, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом... Кавалеры набраны кое-где — и что за кавалеры! “Горе от ума” есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад— и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому…». «… пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал – витрины. И в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские платья. Это в одних витринах. А в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни туфель – черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками».

Слайд 31

«Обеды даются уже не хлебосолами старинного покроя, в день хозяйских именин или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалившегося от двора, но обществом игроков, задумавших обобрать, наверное, юношу, вышедшего из-под опеки, или саратовского откупщика». «…Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не понравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Девять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга!»

Слайд 32

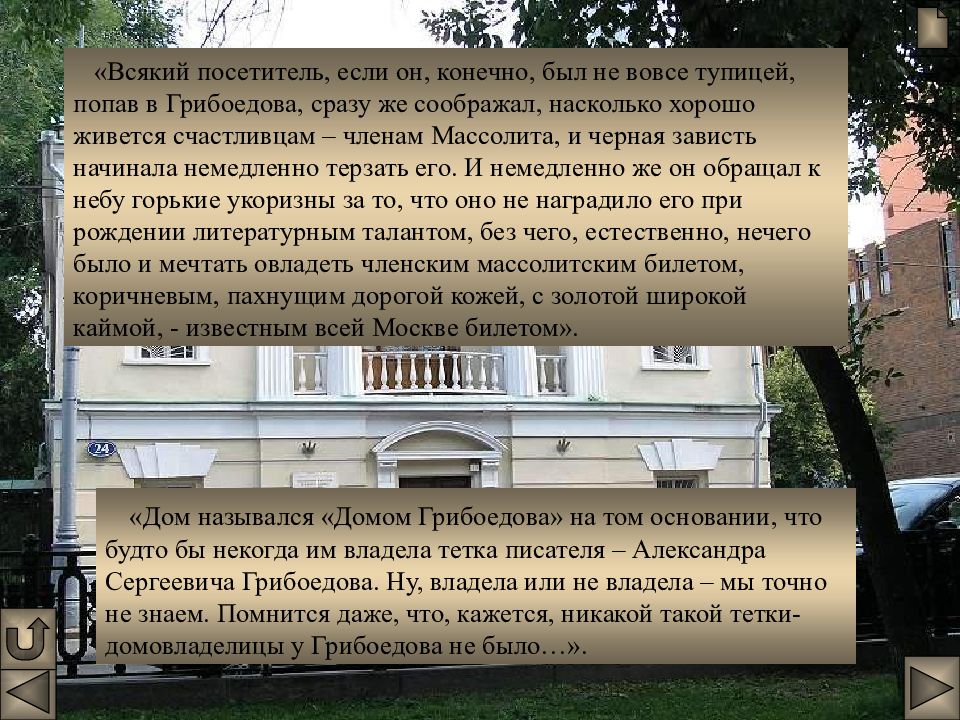

«Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела – мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой такой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было…». «Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам – членам Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, - известным всей Москве билетом».

Слайд 33

« - Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий? - Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут парционные судачки а натюрель. Виртуозная штучка! - Умеешь ты жить, Амвросий! - со вздохом отвечал тощий, запущенный, с гарбункулом на шее Фока румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту. - Никакого уменья особенного у меня нету, - возражал Амвросий, - а обыкновенное желание жить по-человечески». « - Я не уговариваю тебя, Амвросий, - пищал Фока. - Дома можно поужинать. - Слуга покорный, - трубил Амвросий, - представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома парционные судачки а натюрель!»

Слайд 34

«Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда». «Заплясали Глухорев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штурман и Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках…».

Слайд 35

«Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад».

Слайд 36

Рыбно-дачная секция Однодневная творческая путевка ПЕРЕЛЫГИНО Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной КАССА Личные вопросы скетчистов КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС Редакционная коллегия Правление Массолита БИЛЬЯРД НАЯ ПРЕДСЕ ДА ТЕЛЬ МАС СО ЛИ ТА

Слайд 37

«… обыкновенные люди… В общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…».

Слайд 39

« - Свет надо тушить за собой в уборной, вот что вам скажу, Пелагея Петровна, - говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то снедью, от которой валил пар, - а то мы на выселение на вас подадим! - Сами вы хороши, - отвечала другая».

Слайд 40

«… люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те не были сделаны…». « - Где сортир? - озабоченно спросил первый…». «В глазах у Никанора Ивановича потемнело. Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображениями какого-то старика…».

Слайд 41

На земле весь род людской, Чтит один кумир священный, Театр Варьете Он царит во всей вселенной: Тот кумир - телец златой. Сатана там правит бал

Слайд 47

Вопросы: 1. Какие эпизоды романа связаны с именем Пушкина? 2. Какие ассоциации вызывает у вас дом Грибоедова? 3. Как в романе Булгакова освещается квартирный вопрос? 4. Какое символическое значение в романе имеют деньги? 5. Сопоставьте быт и бытие героев романа по московским главам. 6. Хотели бы вы оказаться или жить в булгаковской Москве? Почему?

Слайд 48

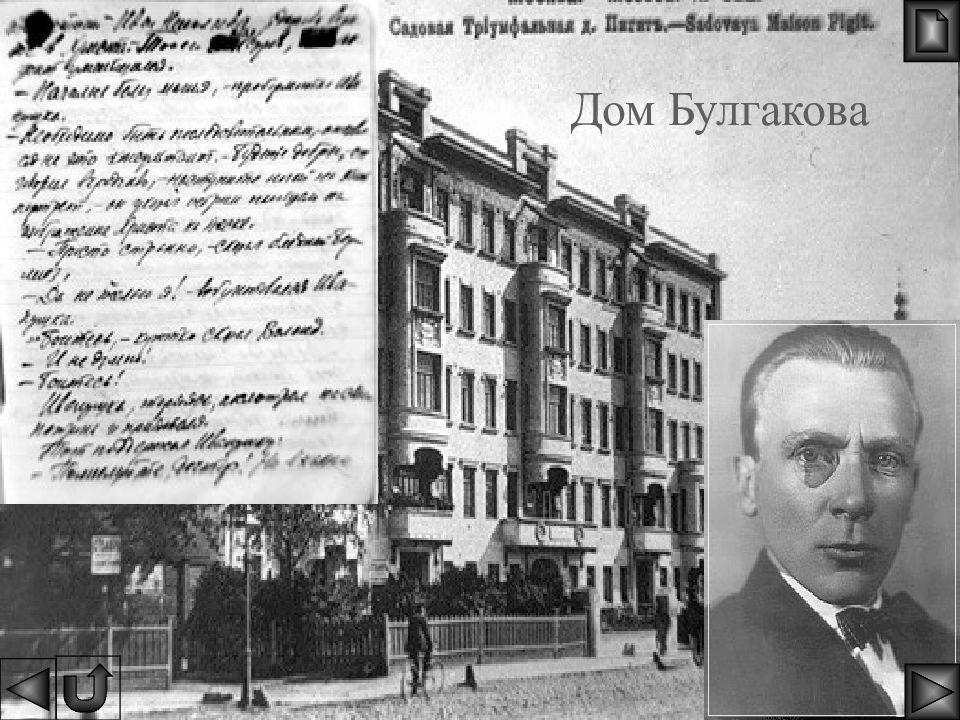

Город Мастера М. Булгаков и Москва Нехорошая квартира Немного о Достоевском Немного о Мастере

Слайд 49

"Мастер и Маргарита" Московские главы …Не из прекрасного Я изучал Москву… О, нет, я жил в ней, и истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все местные этажи, в каких только помещались учреждения, и так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. М.А.Булгаков «Трактат о жилище»

Слайд 53

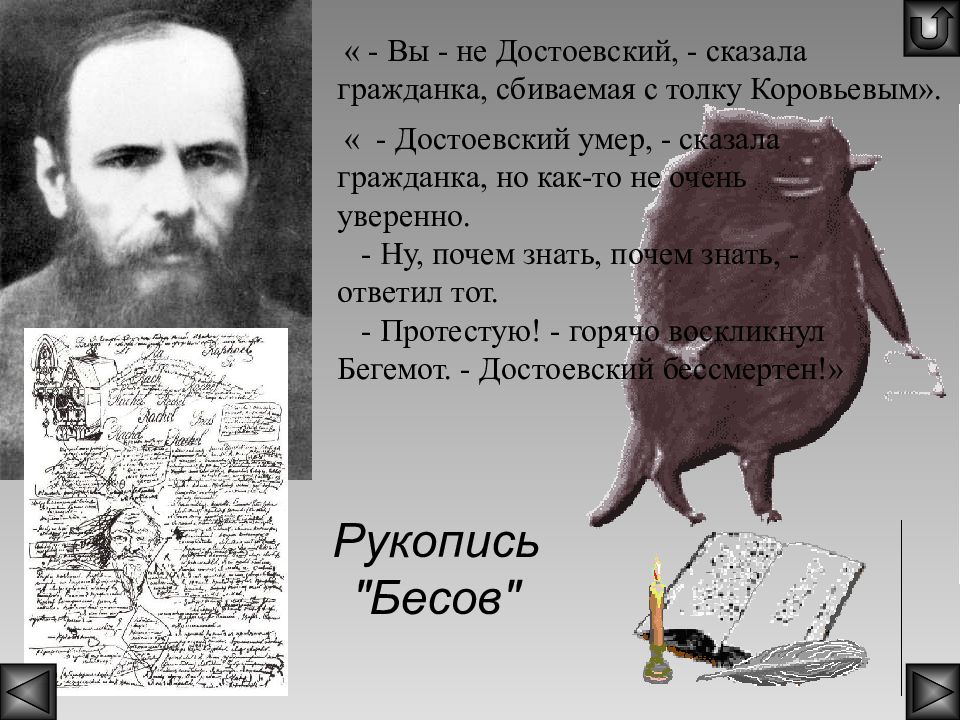

« - Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. - Ну, почем знать, почем знать, - ответил тот. - Протестую! - горячо воскликнул Бегемот. - Достоевский бессмертен!» « - Вы - не Достоевский, - сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым». Рукопись "Бесов"

Слайд 54

…так кто же ты, наконец? - Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гете. Фауст

Слайд 55

«Я открыл оконца и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате, - гость стал отмеривать руками, - так… вот диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к оконцу ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате - громадная комната, четырнадцать метров - книги, книги и печка».

Слайд 56

«Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинять роман на такую странную тему?»

Слайд 57

« - Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше, - ответил гость. - Дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать». Положение Михаила Булгакова в 1929 году стало невыносимым. Запрещены все пьесы, включая «Дни Турбиных». Не публикуется ни одно из его произведений. Последний удар 18 марта 1930 года нанёс Главрепертком, сообщивший, что новая пьеса Булгакова «Кабала святош» не допущена к постановке. Травля в печати достигает невиданных размеров. В архиве Булгакова исследователи обнаружили несколько списков гонителей писателя, составленных им самим. Один из списков назван «Список врагов М.Булгакова по «Турбиным». В нём 30 фамилий. На его полях рукой Е.С.Булгаковой написано: «Авторы ругательных статей о Мише».

Слайд 58

Вопросы: 1. Назовите булгаковские места в романе. 2. Назовите романы Достоевского, имеющие отношение к нечистой силе. 4. В чем обвинили мастера литературные критики? 3. Традиции каких еще писателей продолжает Булгаков в своем романе? 6. Почему Иван Бездомный больше не будет писать стихов? 5. Назовите автобиографические черты романа «Мастер и Маргарита».

Слайд 60

Патриаршие пруды Спиридоновка Большая Никитская Арбатская площадь Остоженка …переулок, д.13, кв. 47 Набережная Москвы-реки Дом Грибоедова Психиатрическая больница Арбатские переулки МАРШРУТ ИВАНА БЕЗДОМНОГО

Слайд 61

" Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина". " Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, «Виноват! Да ведь он же сказал, что заседание не состоится, потому что Аннушка разлила масло. И, будьте любезны, оно не состоится! Этого мало : он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина ? !»

Слайд 62

«Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно». «…Тут же была толчея, Иван налетел на кой-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка к тому же здесь решила применить излюбленный бандитский прием – уходить врассыпную». «…Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул».

Слайд 63

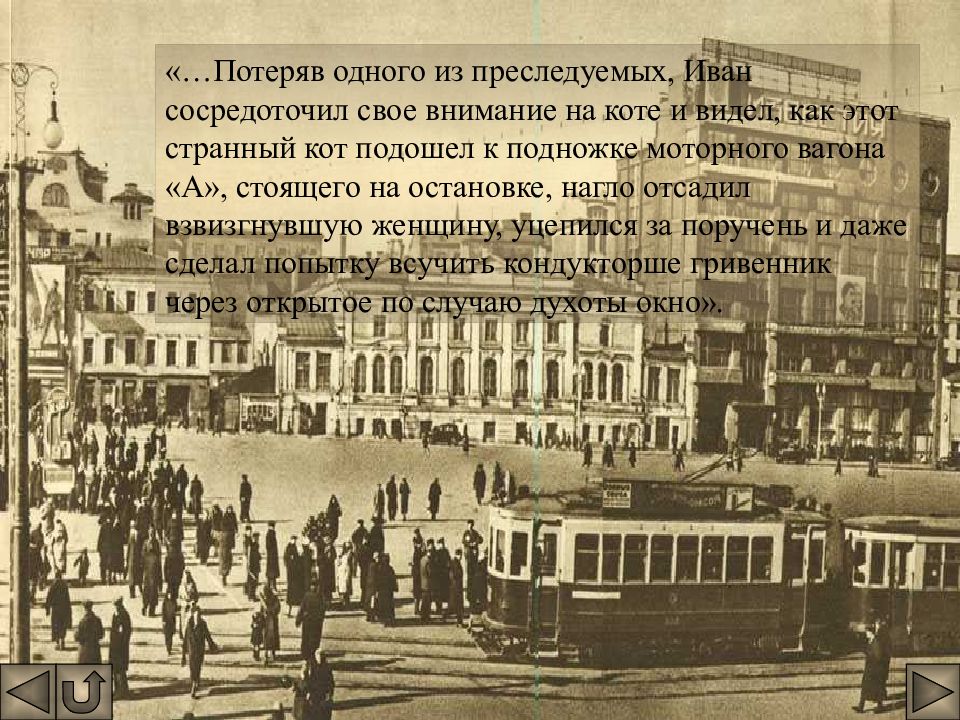

«…Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно».

Слайд 64

« Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех – профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской…» « …Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору».

Слайд 65

«…Профессор исчез. Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме №13 и обязательно в квартире 47». « В громадной, до крайности запущенной передней… под высоким, черным от грязи потолком… За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами». «…Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло».

Слайд 66

«- Ну конечно, он на Москве-реке! Вперед!» « Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки». «…Иван ласточкой кинулся в воду. … с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей».

Слайд 67

« Город уже жил вечерней жизнью». «Все окна были открыты». «… из всех подворотней, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин»».

Слайд 68

«Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались : прохожие обращали на него внимание и смеялись и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками…. Иван … углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах … И на всем его трудном пути невыразимо почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне».

Слайд 69

«Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов видела, как из ворот Грибоедова … выносили спеленатого, как куклу, молодого человека…» «- О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, - серьезно и успокоительно сказал Стравинский, - и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим. - Так слушайте же : вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата». Храм для души Клиника для душевнобольных

Слайд 70

Вопросы: 1. Почему Иван Николаевич Понырев взял псевдоним «Иван Бездомный»? 2. Где начинается и где заканчивается путешествие Ивана Бездомного по Москве в поисках иностранного агента? 3. Назовите промежуточные остановки героя. 4. Почему Иван Бездомный выбирает именно такой маршрут? 5. Объясните символический смысл купания Ивана Бездомного в Москве-реке? 6. Назовите литературных и исторических прототипов Ивана Бездомного.

Слайд 73

Мясницкая Арбатский переулок Психиатрическая больница Тверская МАРШРУТ МАСТЕРА Издательства Москвы Ассоциации

Слайд 74

«- Ах, это был золотой век! – блестя глазами, шептал рассказчик. - Совершенно отдельная квартирка… маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен…». «Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу… и я уже знал, что последними словами романа будут: «…Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат»». Дом, в подвале которого жил мастер

Слайд 75

« - Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет. Она повернула с Тверской в переулок …».

Слайд 76

« …Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то, что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!»

Слайд 77

« Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа». Пилатчина!!!

Слайд 78

« - Догадайся, что со мною случилась беда… Приди, приди, приди!… Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее». Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно».

Слайд 79

Земную жизнь пройдя до половины, Я заблудился в сумрачном лесу… Ассоциации

Слайд 80

Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродно цепок… От замкнутых я, что ли, пьян дверей? - И хочется мычать от всех замков и скрепок. И переулков лающих чулки, И улиц перекошенных чуланы - И прячутся поспешно в уголки И выбегают из углов угланы… ………… 1937 Под звон и шум однообразный, Под городскую суету Я ухожу, душою праздный, В метель, во мрак и в пустоту. Я обрываю нить сознанья И забываю, что и как… Кругом - снега, трамваи, зданья А впереди - огни и мрак. …………… 1909

Слайд 81

«Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. … Мороз, эти летящие трамваи… Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пошел в нее». Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси.

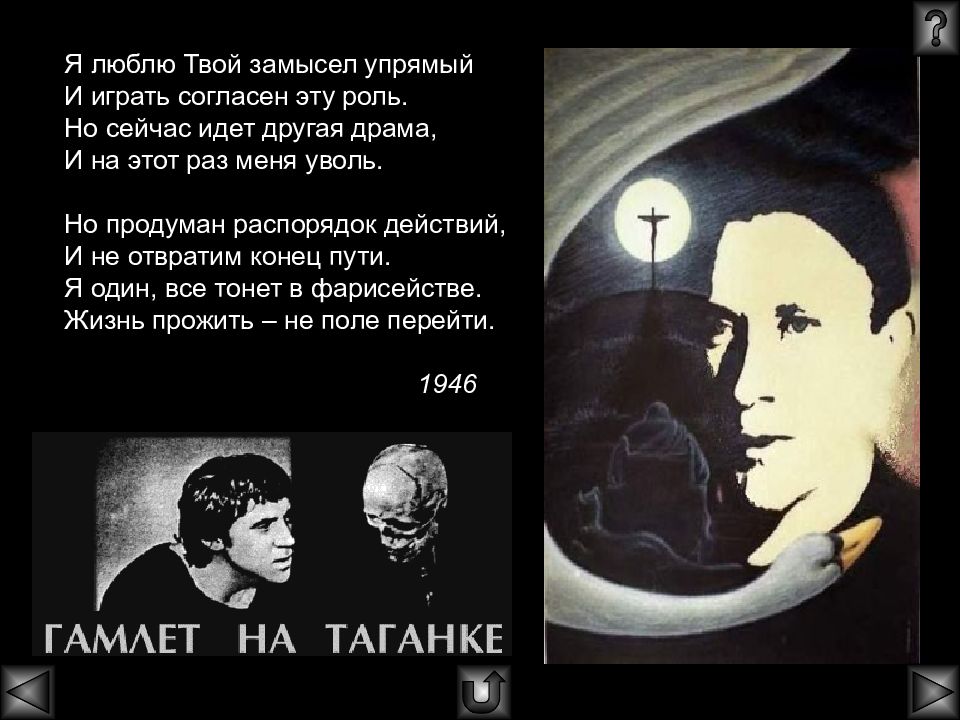

Слайд 82

Я люблю Твой замысел упрямый И играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, И не отвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти. 1946

Слайд 83

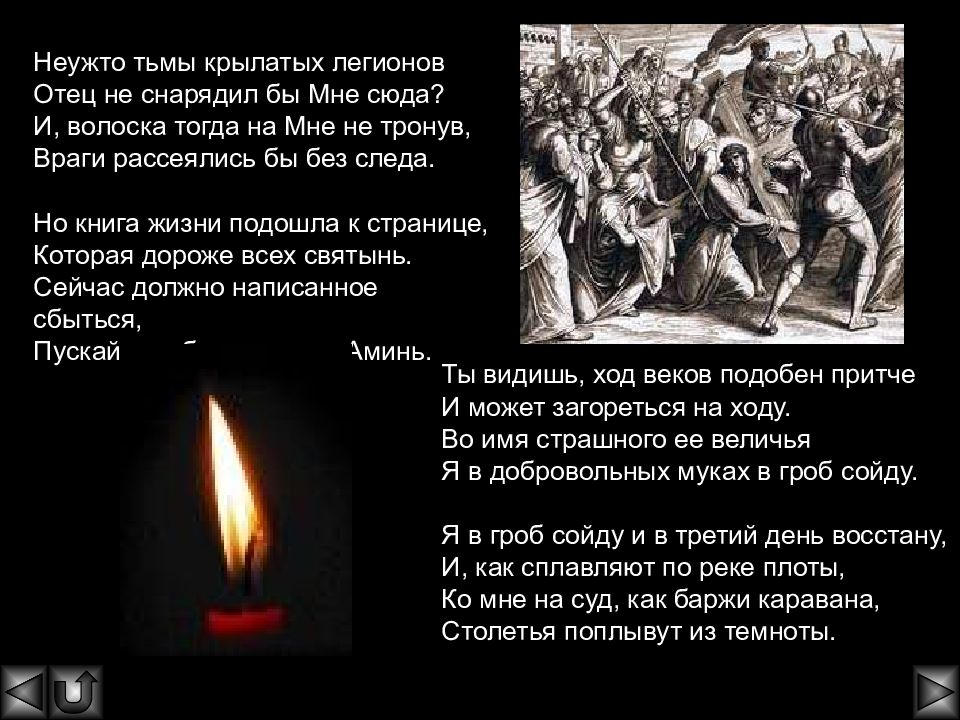

Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы Мне сюда? И, волоска тогда на Мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья Я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты.

Слайд 85

Вопросы: 1. Назовите основные вехи в судьбе Мастера. 2. Что Мастер называет «золотым веком»?. 3. Что общего между Фаустом и Мастером? 5. Какие еще художественные параллели вы могли бы назвать? 4. Кого еще из литературных героев или писателей можно сопоставить с Мастером? 6. Подберите эпиграф к судьбе Мастера.

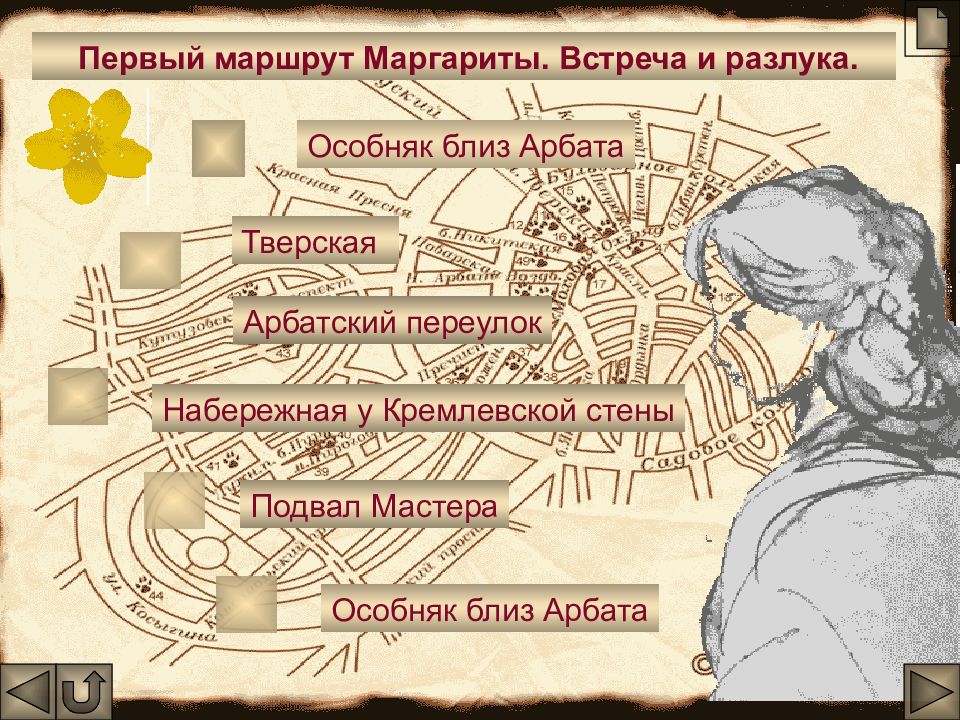

Слайд 88

Особняк близ Арбата Тверская Арбатский переулок Набережная у Кремлевской стены Подвал Мастера Особняк близ Арбата Первый маршрут Маргариты. Встреча и разлука.

Слайд 89

Особняк близ Арбата Александровский сад Особняк близ Арбата Дом литераторов Лысая гора Садовая, 302-бис, кв. 50 Подвал Мастера Второй маршрут Маргариты. Бал у сатаны и возвращение Мастера.

Слайд 91

«Поняв, что она перекувырнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что там, сзади за нею, осталось только розовое зарево на горизонте, и оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею и слева луною».

Слайд 92

«Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. … Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны».

Слайд 93

«Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями…».

Слайд 94

«Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала, Было темно, как в подземелье…»

Слайд 98

«Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер».

Слайд 99

Вопросы: 1. Что приснилось Маргарите в ночь с четверга на пятницу? 2. Какие ассоциации возникают у вас в связи с первым полетом Маргариты? 3. Почему Маргарита становится королевой на балу у сатаны? 4. В поэме Гете «Фауст» Маргарита силой своей любви освобождает возлюбленного от сатаны и становится в финале поводырем Фауста, которому даруется свет. А как заканчивается роман Булгакова? 5. Чем Маргарита отличается от других женских фигур романа? Кто является ее прототипом?

Слайд 102

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она…» Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного, Отдохнешь и ты. Лермонтов. Из Гете

Слайд 103

«Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. - Слушай беззвучие, - говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, - слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, - тишиной».

Слайд 104

Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! Мандельштам. Silentium

Слайд 105

«Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Уже он чужд земным оковам И прежний свой покров сложил. В воздушном одеянье новом Он полон юношеских сил. Позволь мне быть его вожатой, Его слепит безмерный свет. « - А что же вы не берете его к себе, в свет? - Он не заслужил света, он заслужил покой…» Гете. Фауст

Слайд 106

«… в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отдаленные и глухие места провинции… Шепот «Нечистая сила…» слышался в очередях, стоявших у молочных, в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах…».

Слайд 107

«Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой силе, навестившей столицу, разумеется никакого участия не принимали и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить». «Но факт все-таки, как говорится, остается фактом, и отмахнуться от него без объяснений никак нельзя: кто-то побывал в столице.Уж одни угольки, оставшиеся от Грибоедова, да и многое другое слишком красноречиво это подтверждали».

Слайд 108

«Но вот что осталось совершенно неясным для следствия – это побуждение, заставившее шайку похитить душевнобольного, именующего себя мастером …» «Так и сгинул он навсегда под мертвой кличкой: «Номер сто- восемнад-цатый из первого корпуса»». «Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается». «Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих». «Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, но не у всех!»

Слайд 109

«Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние…» «Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может». «Не может он совладать с этим весенним полнолунием». «И когда наступает полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды». «После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне». «Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река…» «Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение…»

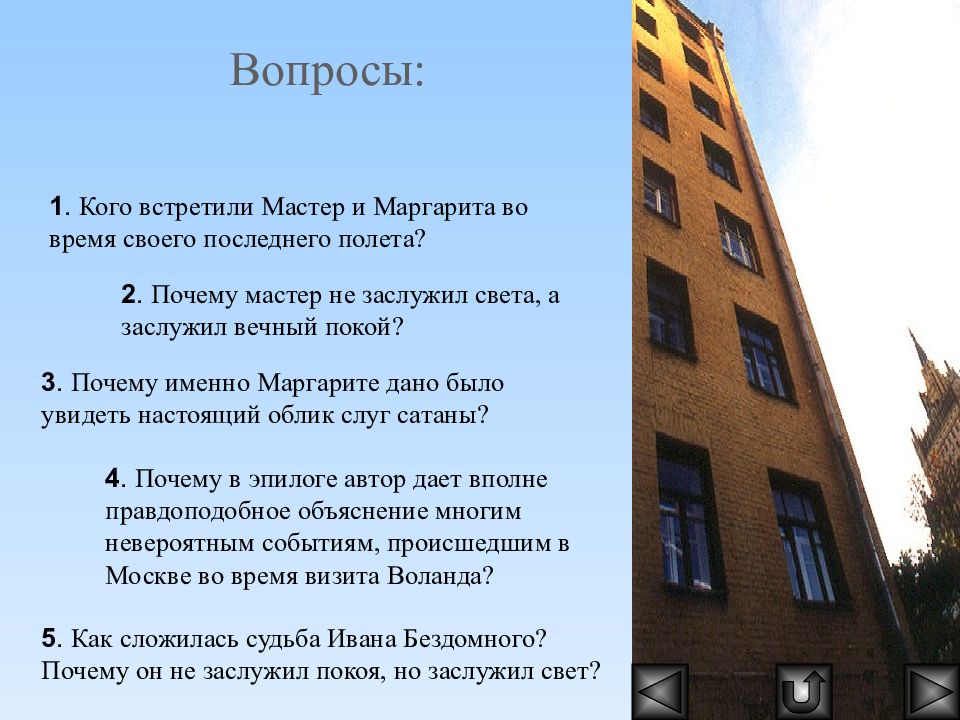

Слайд 110

Вопросы: 1. Кого встретили Мастер и Маргарита во время своего последнего полета? 2. Почему мастер не заслужил света, а заслужил вечный покой? 3. Почему именно Маргарите дано было увидеть настоящий облик слуг сатаны? 4. Почему в эпилоге автор дает вполне правдоподобное объяснение многим невероятным событиям, происшедшим в Москве во время визита Воланда? 5. Как сложилась судьба Ивана Бездомного? Почему он не заслужил покоя, но заслужил свет?

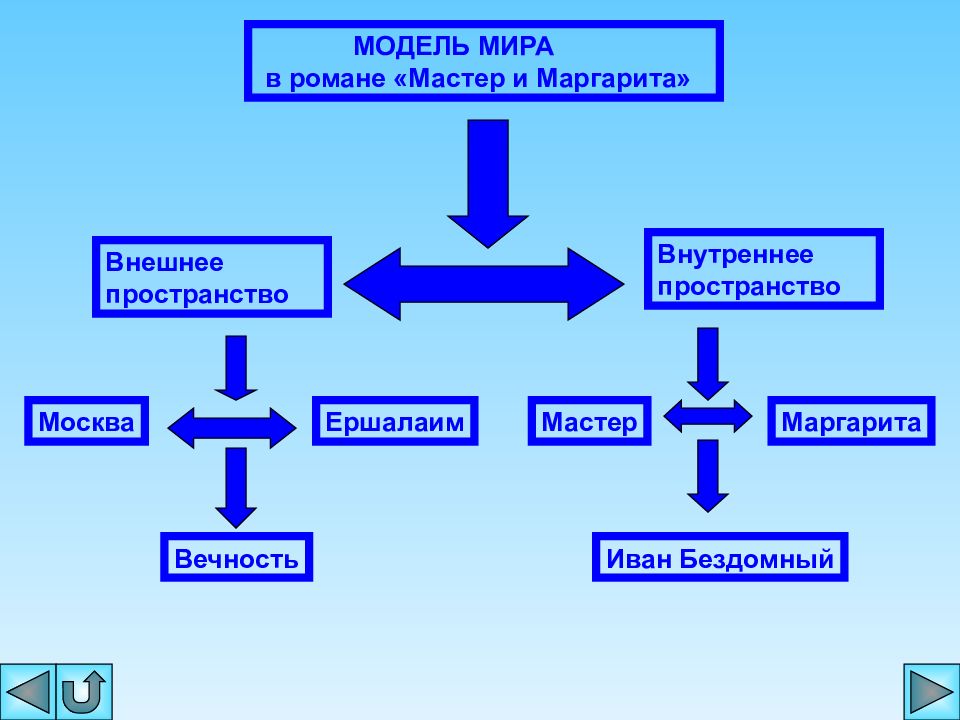

Слайд 112

МОДЕЛЬ МИРА в романе «Мастер и Маргарита» Внешнее пространство Внутреннее пространство Москва Ершалаим Вечность Иван Бездомный Мастер Маргарита

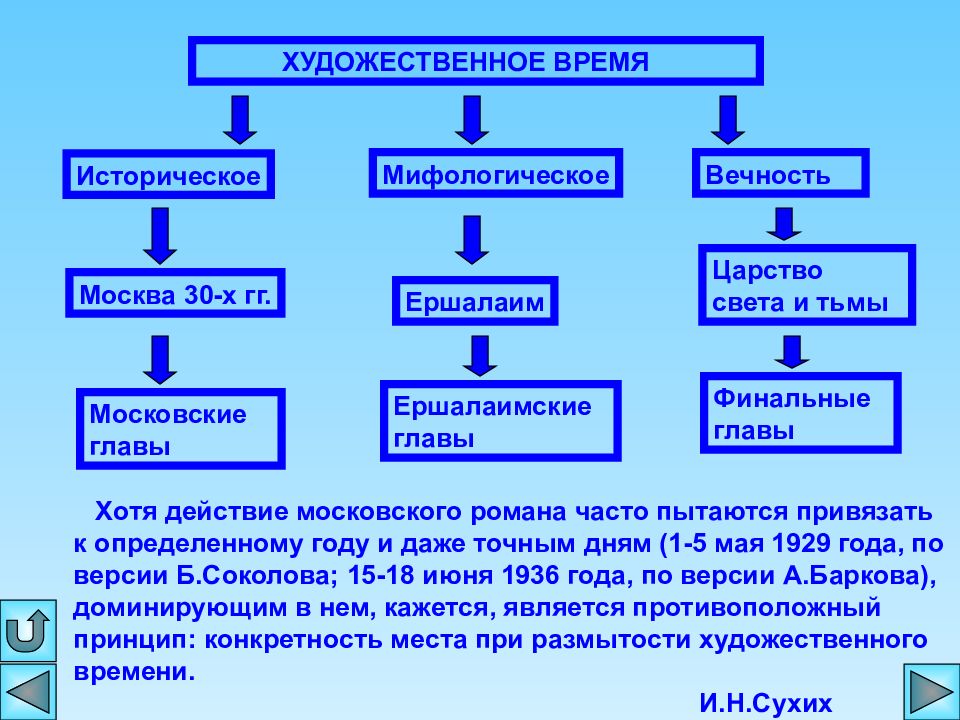

Слайд 113

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ Историческое Мифологическое Вечность Москва 30-х гг. Ершалаим Царство света и тьмы Московские главы Ершалаимские главы Финальные главы Хотя действие московского романа часто пытаются привязать к определенному году и даже точным дням (1-5 мая 1929 года, по версии Б.Соколова; 15-18 июня 1936 года, по версии А.Баркова), доминирующим в нем, кажется, является противоположный принцип: конкретность места при размытости художественного времени. И.Н.Сухих

Слайд 114

ПУТЬ ГЕРОЯ Локальное пространство Москвы Мифопоэтическое пространство Потусторонний мир Историчес-кие и бытовые реалии Психологические портреты героев Роман о Понтии Пилате История любви Мастера и Маргариты На балу у сатаны Вечный приют

Слайд 115

Москва в романе «Мастер и Маргарита» Москва как локальное пространство советской действительности Москва как семиотическое пространство Москва как место действия реальных исторических событий Москва как художественный объект Москва как граница миров Социально-бытовая модель общества Нравственно-эстетическая модель общества Индивидуально-художественная картина мира

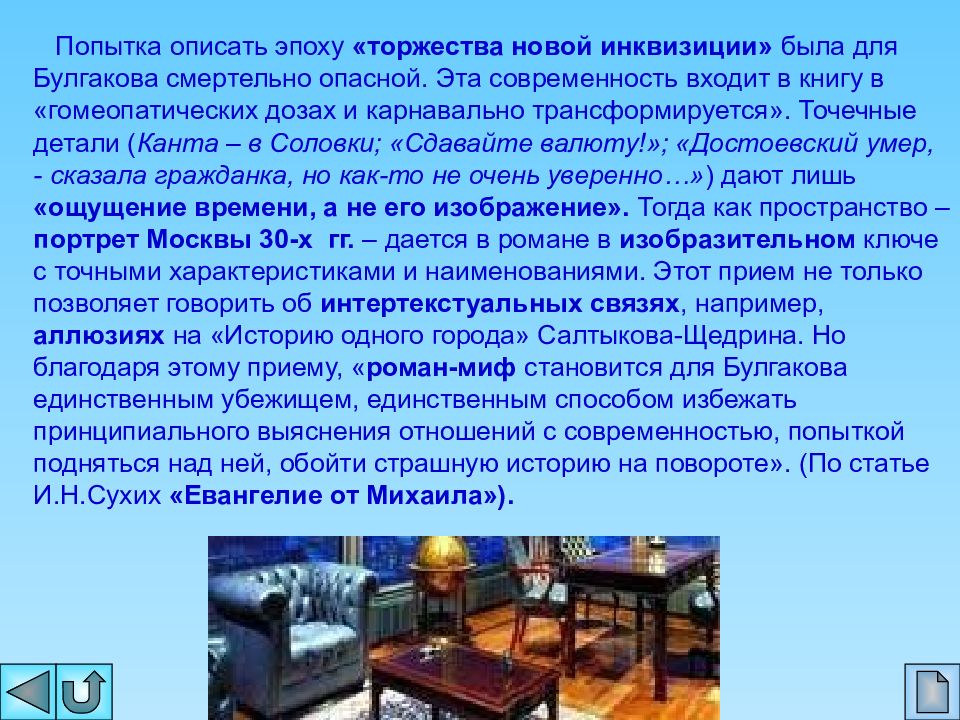

Слайд 116

Попытка описать эпоху «торжества новой инквизиции» была для Булгакова смертельно опасной. Эта современность входит в книгу в «гомеопатических дозах и карнавально трансформируется». Точечные детали ( Канта – в Соловки; «Сдавайте валюту!»; «Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно…» ) дают лишь «ощущение времени, а не его изображение». Тогда как пространство – портрет Москвы 30-х гг. – дается в романе в изобразительном ключе с точными характеристиками и наименованиями. Этот прием не только позволяет говорить об интертекстуальных связях, например, аллюзиях на «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина. Но благодаря этому приему, « роман-миф становится для Булгакова единственным убежищем, единственным способом избежать принципиального выяснения отношений с современностью, попыткой подняться над ней, обойти страшную историю на повороте». (По статье И.Н.Сухих «Евангелие от Михаила»).

Слайд 117

…Мой идеал теперь – хозяйка. Мои желания – покой… А.С. Пушкин В новом космосе советского мифа новому советскому человеку должен был соответствовать и новый быт. В сборнике «Быт и молодежь» (1923 г.) к числу буржуазных предрассудков относились любовь («Между тем любви нет, а есть физиологическое явление природы»), танцы («…это недопустимое явление… ведет к мещанской психологии»), женственная одежда («Вы не мещантесь… Тоже, нарядились, а вот загните подолы и вымойте пол в клубе»). Крушились старые обычаи, изобретались новые («октябрины», или «красные крестины», на которых «кумом» был пролетариат, а «кумой» - партия). В перечне имен, присваивавшихся советским детям, - Вагнарка, Декрета, Догнат-Перегнат, Кувалда, Ревдит и даже Трактор. "Безбытность" советского человека

Слайд 118

Эстетика конструктивизма 20-х отталкивалась от двух разновидностей «пошлости»: пошлости мелкобуржуазной, «выродившейся» дворянской культуры (здесь смешивалось все: и тривиализированный Пушкин, и романы Чарской, и быт дворянских гнезд, и декадентская поэзия) – и пошлятины «совбуров», или «совмещанства». Идеалом представлялась без-бытность, вне-бытность; разрушение традиционного уклада жизни – и даже языка. … Герои замятинского «Мы» существуют без имен, под номерами. Быт заменен антибытом. Индивидуальное вытесняется коллективным, религиозное – технологическим. «Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой» (В. Хлебников. «Радио будущего»). И даже Пастернак, который в будущем еще напишет «Рождественскую звезду» и «Магдалину», в другие годы скажет о расписании поездов: «Оно грандиозней Святого Писания». С полотен Казимира Малевича исчезнут округлые, налитые жизнью многоцветные, драгоценные по фактуре фигуры. Постепенно сливаются отличия – кто это, мужчина или женщина, неизвестно, да и не важно. «Черный квадрат» уже в 1913 г. ознаменует наступление безбытности. В интерьере выставки «Черный квадрат» будет специально повешен в «красном углу», как икона.

Слайд 119

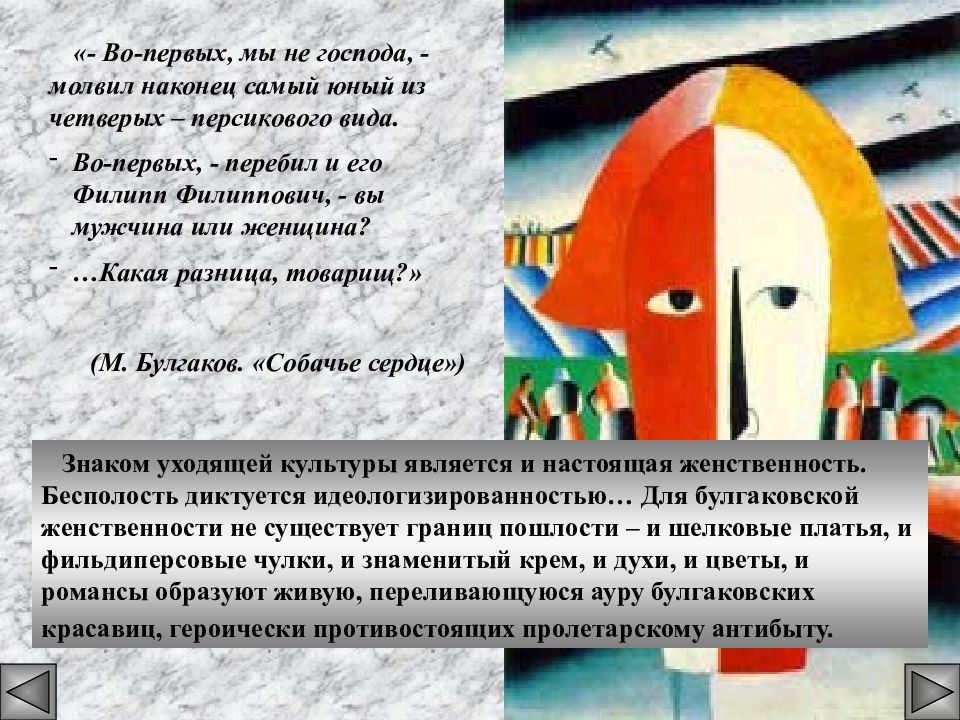

«- Во-первых, мы не господа, - молвил наконец самый юный из четверых – персикового вида. Во-первых, - перебил и его Филипп Филиппович, - вы мужчина или женщина? …Какая разница, товарищ?» (М. Булгаков. «Собачье сердце») Знаком уходящей культуры является и настоящая женственность. Бесполость диктуется идеологизированностью… Для булгаковской женственности не существует границ пошлости – и шелковые платья, и фильдиперсовые чулки, и знаменитый крем, и духи, и цветы, и романсы образуют живую, переливающуюся ауру булгаковских красавиц, героически противостоящих пролетарскому антибыту.

Слайд 120

В «Собачьем сердце» мы найдем в еще более детализированной форме все те же знаки нормального быта (культуры, плюс цивилизации, плюс то, что пренебрежительно названо Маяковским «мещанством», а Луначарским – «пошлостью»). Профессор Преображенский появляется в «чернобурых лисах», ковры в квартире «персидские», да и сама квартира состоит из семи комнат: в столовой – обедают, в спальне – спят, в кабинете – работают, в операционной – оперируют. Апофеозом «бытности» является описание обеда, подаваемого на разрисованных райскими цветами тарелках. Рефреном звучат слова профессора: «пропал Калабуховский дом!», и именно дом становится местом борьбы с антикультурой, быта – с антибытом. Пока горит «зеленая лампа на столе», пока калоши можно оставить в подъезде, а лестница будет устлана дорожкой, - до тех пор будут лежать на столе «какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками» и золотиться «внутренность Большого театра». Высокая культура у Булгакова не только неотъемлема от культуры бытовой, но связанна с нею прочнейшими нитями: погибнет одна – исчезнет и другая. (По книге Н. Ивановой «Скрытый сюжет»)

Слайд 124

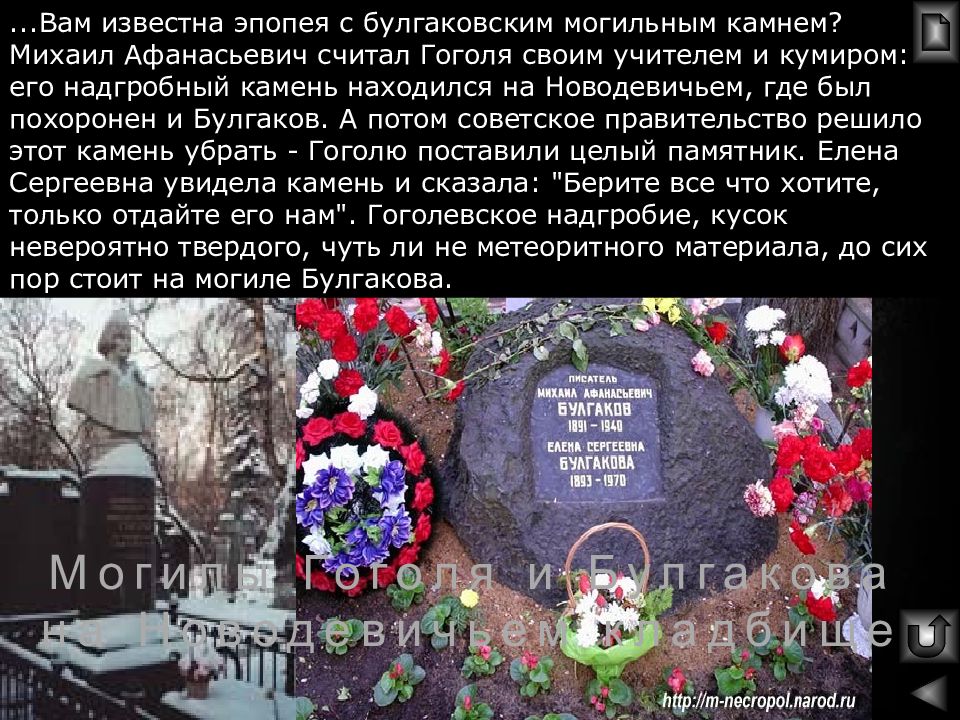

Могила Гоголя до 1931 года Свято-Данилов монастырь ...Вам известна эпопея с булгаковским могильным камнем? Михаил Афанасьевич считал Гоголя своим учителем и кумиром: его надгробный камень находился на Новодевичьем, где был похоронен и Булгаков. А потом советское правительство решило этот камень убрать - Гоголю поставили целый памятник. Елена Сергеевна увидела камень и сказала: "Берите все что хотите, только отдайте его нам". Гоголевское надгробие, кусок невероятно твердого, чуть ли не метеоритного материала, до сих пор стоит на могиле Булгакова. Могилы Гоголя и Булгакова на Новодевичьем кладбище

Слайд 126

Достоевщина какая-то !!! Бесы – в древнеславянской языческой мифологии злые духи.

Слайд 127

В христианстве Бесы – духи зла, антагонисты троицы и ангелов, слуги, воины и шпионы дьявола, «враги невидимые» человеческого рода. Как сеятели дурных внушений, болезней и всякой скверны и порчи, как разрушители социальных связей. Согласно христианским представлениям, Бесы не только опасны, как амбивалентные фольклорные персонажи, но абсолютно злы и не могут быть партнерами никакого договора, ведущего к добру. От своего ангельского прошлого Бесы удержали прерогативы сверхчеловеческого знания и могущества. Помимо несвязанности условиями пространства и власти над стихиями, они имеют возможности тонкого проникновения в ход человеческих мыслей и вкладывания в ум и сердце человека нужных им внушений. Мифологический словарь

Слайд 129

Вы снова здесь, изменчивые тени, Меня тревожившие с давних пор, Найдется ль наконец вам воплощенье, Или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись, виденья, Туманом мне застлавши кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею И возле вас душою молодею. Фауст. Посвящение (перевод Б. Пастернака)

Слайд 130

Юрию Живаго было лет 38, когда он умер в нищете и в забвении. Мастеру было примерно столько же, когда он отправился в свой последний приют. Пушкину было 37, когда он встретился с пулей Дантеса. Маяковскому было 37, когда он застрелился. Блоку было 41, когда его погубило «отсутствие воздуха». Булгакову было 49, когда он закончил писать свой «закатный роман».… Каждый из них прошел свой путь на Голгофу, каждый пронес свой творческий дар, как крестную ношу.

Слайд 132

Буквально Интертекстуальность означает включение одного текста в другой. В традиции постмодернизма текст представляет собой набор цитат, реминисценции, аллюзий, ассоциаций, связывающих этот текст с другими текстами и контекстами. Интертекстуальность размывает границы текста, в результате чего он лишается законченности, закрытости. Именно Интертекстуальность обеспечивает произведению полисемию смыслов и множественность интерпретаций. Что касается Цитаты, то она перестает в поэтике И. играть роль простой дополнительной информации, отсылки к другому тексту, цитата становится залогом самовозрастания смысла текста. Ахматова в одном из наиболее интертекстуальных своих произведений, «Поэме без героя», писала: ...а так как мне бумаги не хватало, Я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает... Поэтика Чужого Слова проанализирована в книгах М. М. Бахтина, который сделал из словосочетания «чужое слово» своеобразный термин – Полифонический роман, Диалогическое слово применительно к Достоевскому, произведения которого последовательно строились как И., как напряженный диалог разных сознаний и текстов.

Слайд 133

Гипертекст — текст, устроенный таким образом, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество текстов. Г. — это любой словарь или энциклопедия, где каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же словаря. В результате читать такой текст можно по-разному: от одной статьи к другой, игнорируя ссылки, или пуститься в гипертекстовое плавание, то есть от одной отсылки переходить к другой. Г. - это нелинейный лабиринт, своеобразная Картина Мира, и выйти из него, войдя один раз, труднее, чем может показаться на первый взгляд. Вероятно, многие помнят фильм «Косильщик лужаек». Герой этого фильма, поначалу нечто вроде Иванушки-дурачка, познакомившись с компьютерными виртуальными реальностями, постепенно интеллектуально и физически окреп, а под конец стал претендовать на мировое господство, но, попав в компьютерный Г., он не мог оттуда выбраться, он был заперт в нем собственной гордыней. Г. — это нечто вроде судьбы: человек идет по улице, думает о чем-то хорошем, предвкушает радостную встречу, но вдруг нажимается какая-то кнопка (не будем задавать бесполезного вопроса, кто эту кнопку нажимает и зачем), и жизнь его переворачивается. Он начинает жить совершенно иной жизнью, как бы выходит из дома и не возвращается. Но потом кто-то опять нажимает кнопку, и она вновь возвращает его к тем же проблемам, к той же улице, к тем же хорошим мыслям.

Слайд 134

Здесь мы подходим к понятию Гиперреальность, или виртуальная реальность, которое придумал французский философ, властитель умов современного мира Жан Бодрийар. Для того чтобы понять, что такое г иперреальность, надо отождествить реальность с текстом, а текст построить как Г. — получится гиперреальность. Бодрийар утверждает, что мы уже живем в гиперреальности. Масс-медиа, бесконечные пересекающиеся потоки информации, создают впечатление, что кто-то нажимает и нажимает различные кнопки, а мы только успеваем рот разевать. Гиперреальность имеет особое пространство и время. Пространство здесь прагматическо е, а Время серийное, по нему можно подниматься в будущее и спускаться в прошлое, как по эскалатору. То есть, строго говоря, времени в здесь вообще нет. Так Словарь В. Руднева в хронологическом плане зафиксирован на «отметке» ХХ век. Но внутри этой отметки времени нет — мы перепрыгиваем из венской культуры начала века в Москву конца века, а оттуда — в Берлин 1943 г. Время здесь становится разновидностью пространства. Это и есть Миф, где все повторяется, и это есть Неомифологизм, доведенный до последней черты: каждое слово — цитата, каждое предложение — Мифологема.

Слайд 135

Семантика возможных миров - п редставление о том, что у настоящего может быть не одно, а несколько направлений развития в будущем (это, собственно, и составляет содержание понятия «возможные миры»), было, вероятно, в культуре всегда. Но оно обострилось в ХХ в. в связи с общей теорией относительности, с представлением о том, что Время есть четвертое измерение и, стало быть, по нему можно передвигаться, как по Пространству. Вообще же понятие возможных миров имеет логико-философское происхождение. Его придумал Лейбниц, который рассматривал необходимо истинное высказывание как высказывание, истинное во всех возможных мирах, то есть при всех обстоятельствах, при любом направлении событий, а возможно истинное высказывание — как истинное в одном или нескольких возможных мирах, то есть при одном или нескольких поворотах событий. Пафос философии возможных миров в том, что абсолютной истины нет, она зависит от наблюдателя и свидетеля событий. На Семантике возможных миров построен художественный мир новелл Борхеса. «Сад расходящихся тропок» — модель ветвящегося времени; «Тема предателя и героя» — в одном возможном мире главный персонаж — герой, в другом — предатель; «Другая смерть» — по одной версии, герой был убит в бою, по другой — в своей постели. Герои Борхеса, как правило, умирают по нескольку раз, меняя по своему или Божьему соизволению направление событий.

Слайд 136

Литература как один из видов искусства является деятельностью Семиотической (знаковой). Мотив – знак повествовательного языка – в художественном тексте является основной смысловой единицей. В тексте, понимаемом как система мотивов, художественной значимостью обладают не сами слова и предложения, а их коммуникативные функции: кто говорит; как говорит; что и о чем; в какой ситуации; к кому адресуется? Автор обращается к нам не на языке слов (первичный язык), а на языке мотивов (вторичный язык). Автор высказывается не «от себя», а «от другого» и «через другого». В литературном произведении высказываются либо альтернативные автору фигуры (персонажи), либо его заместители – знаки авторского присутствия в тексте (повествователи, рассказчики, лирические субъекты). Речевое высказывание в художественном тексте не то же самое, что в жизни. Так, в повести Гоголя «Нос» речевое высказывание по поводу пропажи носа у майора Ковалева является Знаком, или Мотивом (мотив пропажи носа), для которого ни в одном словаре нашего языка нет объяснения. Объяснение имеется только в самом художественном тексте. Мотив может быть манифестирован в тексте всего лишь одним словом (например, «парус» в одноименном стихотворении Лермонтова), однако при этом заключать в себе широкий и глубокий смысловой контекст. Но этот контекст оказывается актуализированным только в самом художественном произведении.

Слайд 137

Как же соотносятся Мотив и Сюжет ? Коммуникативное целое сюжета складывается из элементарных сюжетных высказываний (мотивно обусловленных событий). Основной функцией события в художественном тексте является не столько информация, сколько функция построения эстетического целого (например, характеристики героя романа). Под Эстетическим целым героя романа мы вслед за М.М. Бахтиным понимаем совокупность таких смыслов, которые поднимают литературный персонаж до уровня героя, ценностно завершенного и в этом отвечающего эстетическим запросам эпохи, в которой функционирует литературное произведение. Таким образом, Мотивный анализ (на сюжетно-персонажном уровне) отвечает на вопрос: зачем повествование сообщает нам о том или ином событии (мотиве) – с точки зрения динамики и развития эстетического целого своего героя. Для полноценного раскрытия эстетического целого героя необходимо проследить за развитием мотива (мотивов) на протяжении всего повествования. Мотив как знак имеет структурное сходство с Символом. Отличие лишь в том, что символ имеет более устойчивый смысловой компонент, который легко актуализируется в сознании читателя, включенного в то же культурно-историческое пространство, что и художественное произведение.

Слайд 138

Понятие Парадокс означает в греческом языке высказывание, противоречащее «доксе», т.е. господствующему, общепринятому мнению, ожиданию. В античных риториках Парадокс отождествляют неожиданному, чудесному, странному. В современной литературе Парадокс соотносится с действительностью. При первичном прочтении произведения рассудок сталкивается с парадоксальным аргументом, предполагая в нем логическую ошибку. Лишь второе прочтение исправляет это впечатление, потому что именно Парадокс становится ключом познания скрытой правды, подлинной, но затемненной общими местами и условностями действительности. С другой стороны, Парадокс имеет отношение к Мифу. В литературе ХХ в. вновь обострился интерес к мифологически м сюжет ам и мотив ам. В роли Мифа, «подсвечивающего» сюжет, начинает выступать не только мифология в узком смысле, но и исторические предания, бытовая мифология, историко-культурная реальность предшествующих лет, известные и неизвестные художественные тексты прошлого. Текст пропитывается аллюзиями и реминисценциями. И здесь происходит самое главное: художественный текст ХХ в. сам начинает уподобляться мифу по своей структуре. Основными чертами этой структуры являются циклическое время, игра на стыке между иллюзией и реальностью.

Слайд 139

Мифопоэтическое пространство является принадлежностью литературы ХХ в. с присущими ей фантастичностью, историчностью, мифологией, поэтикой и такой плотностью информации о пространстве, что возникает явная потребность в графических средствах ее отображения, т.е. в карте. Фантастичность есть вид рационализма, создающего образы не существующего в реальном мире и придающего им внутреннюю логичность реального (по сути, вторичная реальность). Историчность есть прежде всего авторская интенция (постановка авторской задачи, адекватной историческим закономерностям эпохи). Автор прежде всего стремится поведать читателю Историю, т.е. действие героев, которое могло произойти в том месте и в то время, о коем повествуется в произведении. Мифопоэтика есть переосмысление истории (Умберто Эко), даже иронизирование над нею, но ирония эта серьезна: речь идет все равно об истории. Это игра ума, которая перестает быть игрой (Герман Гессе «Игра в бисер»; Умберто Эко «Маятник Фуко»). И, наконец, о Картах. Географические реалии в литературном тексте рождают искушение проследить маршруты героев, скажем, романов «Улисс» и «Мастер и Маргарита» по картам Дублина и Москвы соответственно. Через Мифопоэтическое пространство автор ищет возможность говорить одновременно о вещах запрещенных, подспудных, тайных и о вещах вечных, нетленных, неизменных.

Последний слайд презентации: Путеводитель по булгаковскому роману "Мастер и Маргарита"

Семиотическое пространство – система географических, исторических, политических, социальных, культурных и т.д. кодов, позволяющих расшифровывать любой текст, созданный в данном пространстве. Это условия существования Метаязыка (языка описания). Но любая культура имеет встроенный механизм саморазвития (увеличения ее языков). Так, например, мы постоянно являемся свидетелями количественного роста языков искусства (живопись, фотография, кино, мультипликация, компьютерная графика), каждого со своей Поэтикой. В узком смысле Поэтика – все то, что входит в состав неповторимого стиля произведения в качестве его повторяющихся, воспроизводимых элементов (мотивы, образы, символы, тропы, композиционные, жанровые, языковые компоненты). В Семиотическом пространстве постоянно идет процесс накопления информации. Новые языки появляются, но старые не исчезают насовсем. И произведения искусства никогда не становятся мертвыми экспонатами. Они продолжают активно участвовать в развитии культуры как живые факторы. В любой момент произведение искусства, казавшееся устаревшим, может вновь сделаться ультрасовременным. На каждое новое понимание культурной ситуации работает не последний временной срез, а вся толща текстов культуры. Это касается и смысловых кодов. Так, в последнее время вновь оказался востребованным слоган Москва – Третий Рим.