Первый слайд презентации: Регуляция системы кровообращения

Слайд 2: Кровообращение – это постоянная циркуляция крови из сердца в сосуды и из них вновь к сердцу

Благодаря постоянному движению крови в сосудах выполняются основные функции системы кровообращения : 1) транспорт веществ, необходимых для обеспечения специфической деятельности клеток организма; 2) доставка к клеткам организма химических веществ, регулирующих их обмен; 3) отвод от клеток продуктов метаболизма; 4) гуморальная, т. е. осуществляемая через жидкость, связь органов и тканей между собой; 5) доставка тканям средств защиты; 6) удаление вредных веществ из организма; 7) обмен тепла в организме.

Слайд 3: Регуляция - важнейший процесс в живом организме

В организме существует ряд структур, которые участвуют в процессах регуляции: БАВ-продуцирующие клетки Эндокринные железы ЦНС Органы и системы, которые управляются. Они содержат механизмы, используемые в процессах регуляции. Например, в сердце есть периферические рефлекторные дуги, которые в ответ на растяжение могут повышать свой тонус и т.д.

Слайд 4: Различают 3 основных вида регуляции:

Гуморальная регуляция – это регуляция деятельностью органа или системы за счет воздействия на них через специфические рецепторы гормонов или БАВ. Нервная регуляция – это регуляция с помощью ЦНС. Местные механизмы регуляции обеспечивают изменение состояния органа, возникшее в процессе его деятельности, которое может служить основой для нового изменения его состояния. Местная регуляция осуществляется в 3 вариантах : п о типу нервной регуляции; по типу гуморальной регуляции; За счет использования физических, физико-химических, биохимических и физиологических свойств объекта регулирования.

системное артериальное давление, периферическое сопротивление сосудов, сердечный выброс работа сердца венозный возврат крови к сердцу центральное венозное давление объем циркулирующей крови к сердцу

Регуляция функции сердца обеспечивается свойствами миокарда (самой сердечной мышцы). Проявление этих механизмов называют миогенной ауторегуляцией насосной функции сердца. Существуют два способа ее реализации : гетерометрическая — осуществляется в ответ на изменения исходной длины волокон миокарда, гомеометрическая — происходит при их сокращениях в изометрическом режиме. Термином « гомеометрическая регуляция » обозначают миогенные механизмы, для реализации которых не имеет значения степень конечно-диастолического растяжения волокон миокарда. Среди них наиболее важным является зависимость силы сокращения сердца от давления в аорте ( эффект Анрепа ) и хроно -инотропная зависимость. Этот эффект состоит в том, что при увеличении давления «на выходе» из сердца сила и скорость сердечных сокращений возрастают, что позволяет сердцу преодолевать возросшее сопротивление в аорте и поддерживать оптимальным сердечный выброс.

Слайд 7

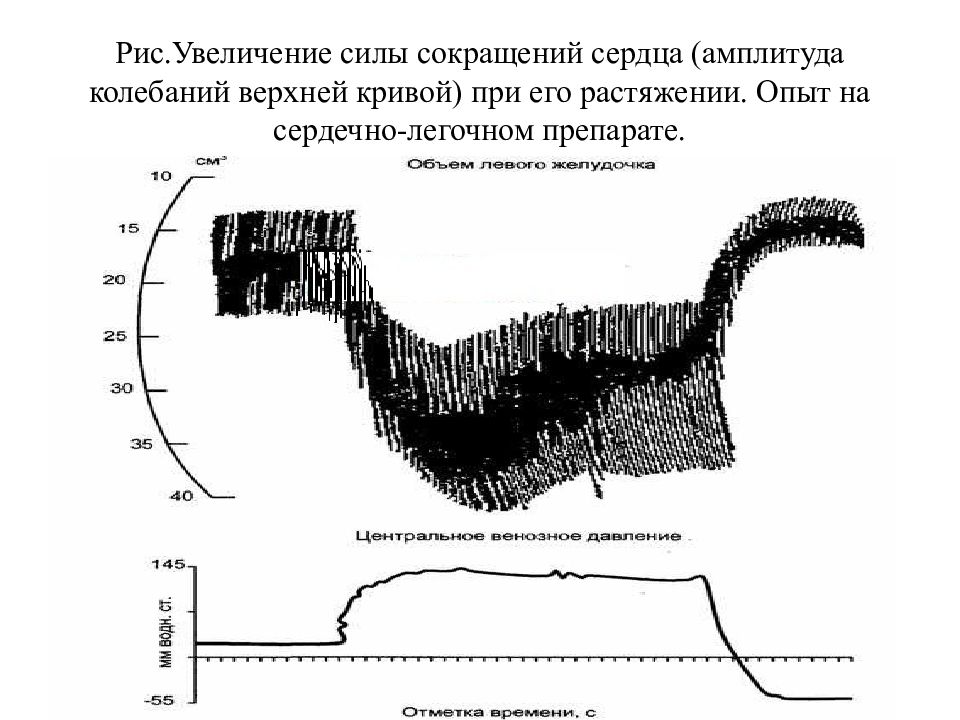

Изучение зависимости силы сокращений сердца от растяжения его камер показало, что сила каждого сердечного сокращения зависит от величины венозного притока и определяется конечной диастолической длиной волокон миокарда. Эта зависимость получила название гетерометрическая регуляция сердца и известна как закон Франка—Старлинга : «Сила сокращения желудочков сердца, измеренная любым способом, является функцией длины мышечных волокон перед сокращением», т. е. чем больше наполнение камер сердца кровью, тем больше сердечный выброс. Установлена ультраструктурная основа этого закона, заключающаяся в том, что количество актомиозиновых мостиков является максимальным при растяжении каждого саркомера до 2,2 мкм.

Слайд 8: Рис.Увеличение силы сокращений сердца (амплитуда колебаний верхней кривой) при его растяжении. Опыт на сердечно-легочном препарате

Слайд 9: Регуляция работы сердца и тонуса сосудов

Тонус сосудов регулируется миогенными, гуморальными и нейрогенными механизмами В основе миогенного механизма лежит способность гладких мышц сосудистой стенки возбуждаться и сокращаться при растяжении. Именно автоматия гладких мышц создает базальный тонус многих сосудов, т.е. поддерживает начальный уровень давления в сосудистой системе. В сосудах кожи, мышц, внутренних органов миогенная регуляция тонуса играет относительно небольшую роль. Но в почечных, мозговых и коронарных сосудах она является ведущей и поддерживает нормальный кровоток в широком диапазоне артериального давления.

Слайд 10: Гормоны эндокринных желез, влияющие на функции системы кровообращения

Гуморальная регуляция основана на поступлении в жидкие среды организма биологически активных веществ, таких как гормоны Норадреналин обладает мощным сосудосуживающим действием. Адреналин оказывает менее выраженное сосудосуживающее действие, а в некоторых тканях вызывает даже умеренное расширение сосудов.Н -р, специфическим влиянием адреналина является расширение коронарных артерий при усилении сердечной деятельности.

Слайд 11: Гормоны эндокринных желез, влияющие на функции системы кровообращения

Вазопрессин преимущественно суживает вены Адренокортикотропный гормон и кортикостероиды постепенно увеличивают тонус сосудов и повышают кровяное давление. Таким же образом действует тироксин. Ангиотензин II суживает артерии и артериолы. Брадикинин, гистамин, простагландины Е расширяют сосуды, а серотонин суживает их.

Слайд 12: Влияние симпатических и блуждающих нервов на сердце

Симпатический нерв - главный орган НС, все разветвления которого соединяются непосредственно с мозговой и позвоночной системой спинными нервами. Влияние на сердце симпатических нервов впервые было изучено братьями Цион (1867), а затем И. П. Павловым. Влияние симпатических нервов на сердце проявляется в виде положительного хронотропного и положительного инотропного эффекта.

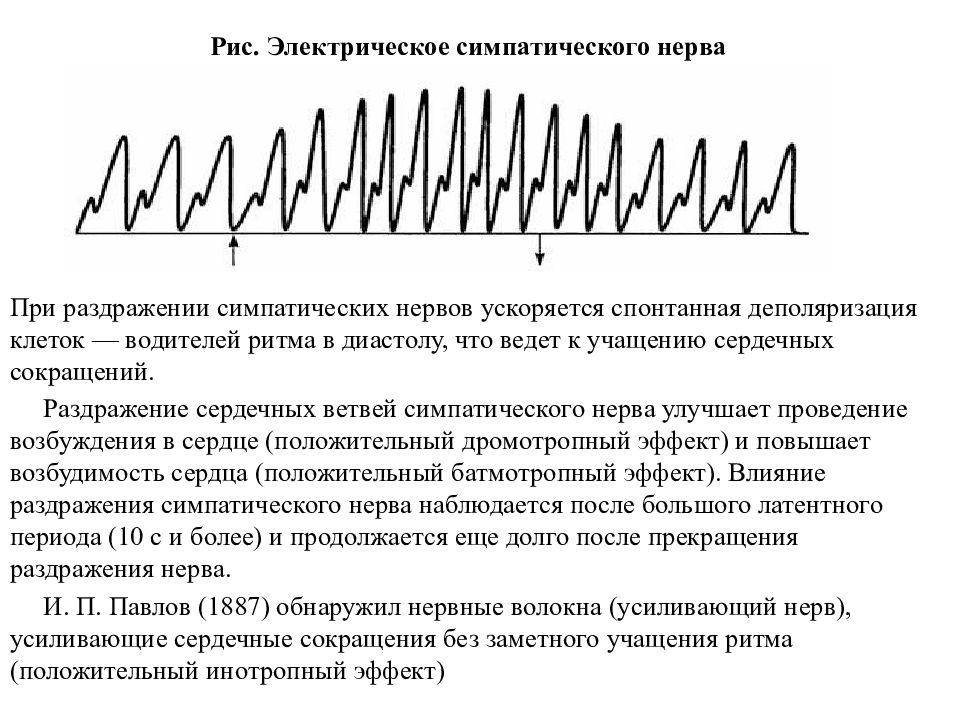

Слайд 13: Рис. Электрическое симпатического нерва

При раздражении симпатических нервов ускоряется спонтанная деполяризация клеток — водителей ритма в диастолу, что ведет к учащению сердечных сокращений. Раздражение сердечных ветвей симпатического нерва улучшает проведение возбуждения в сердце (положительный дромотропный эффект) и повышает возбудимость сердца (положительный батмотропный эффект). Влияние раздражения симпатического нерва наблюдается после большого латентного периода (10 с и более) и продолжается еще долго после прекращения раздражения нерва. И. П. Павлов (1887) обнаружил нервные волокна (усиливающий нерв), усиливающие сердечные сокращения без заметного учащения ритма (положительный инотропный эффект)

Слайд 14: Влияние симпатических и блуждающих нервов на сердце

Блуждающий нерв - X пара черепных нервов. Влияние на сердце блуждающих нервов впервые изучили братья Вебер (1845). Они установили, что раздражение этих нервов тормозит работу сердца вплоть до полной его остановки в диастолу.. Это был первый случай обнаружения в организме тормозящего влияния нервов.

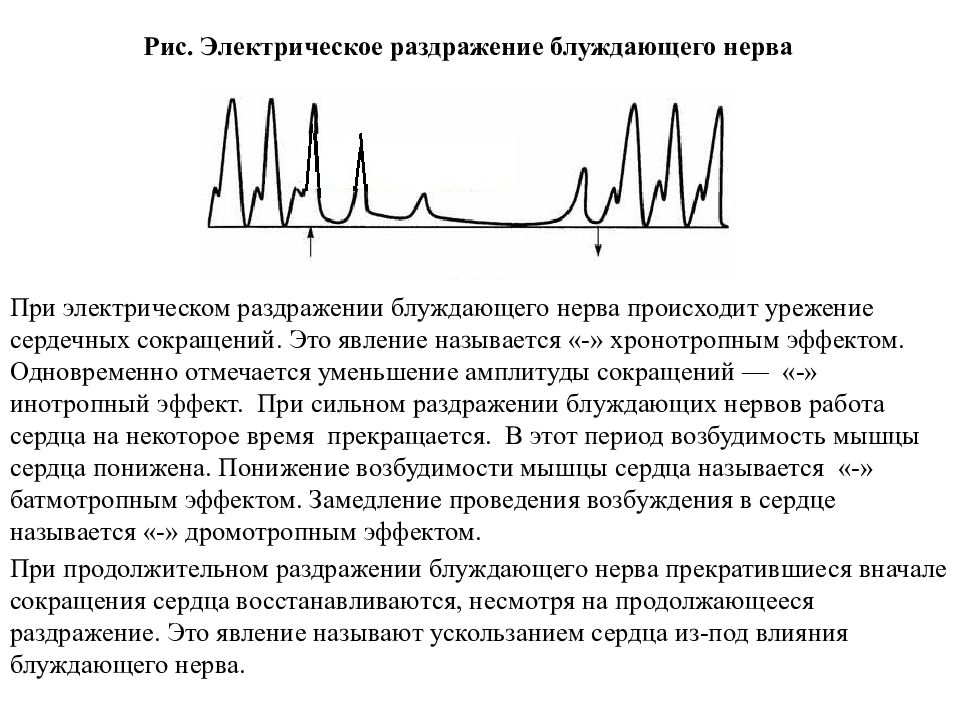

Слайд 15: Рис. Электрическое раздражение блуждающего нерва

При электрическом раздражении блуждающего нерва происходит урежение сердечных сокращений. Это явление называется «-» хронотропным эффектом. Одновременно отмечается уменьшение амплитуды сокращений — «-» инотропный эффект. При сильном раздражении блуждающих нервов работа сердца на некоторое время прекращается. В этот период возбудимость мышцы сердца понижена. Понижение возбудимости мышцы сердца называется «-» батмотропным эффектом. Замедление проведения возбуждения в сердце называется «-» дромотропным эффектом. При продолжительном раздражении блуждающего нерва прекратившиеся вначале сокращения сердца восстанавливаются, несмотря на продолжающееся раздражение. Это явление называют ускользанием сердца из-под влияния блуждающего нерва.

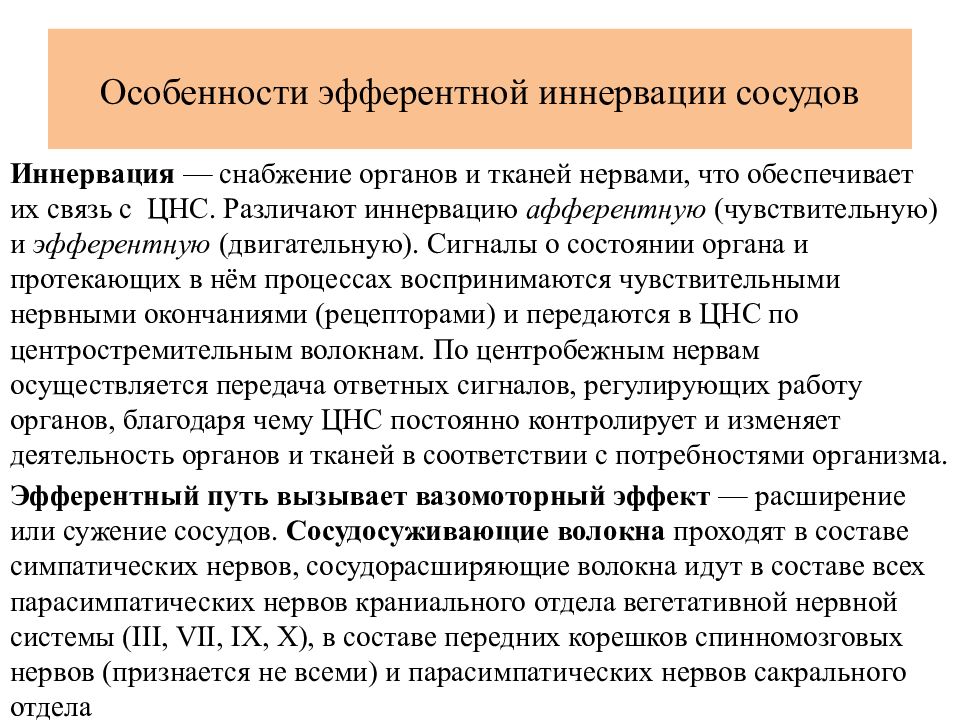

Слайд 16: Особенности эфферентной иннервации сосудов

Иннервация — снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с ЦНС. Различают иннервацию афферентную (чувствительную) и эфферентную (двигательную). Сигналы о состоянии органа и протекающих в нём процессах воспринимаются чувствительными нервными окончаниями (рецепторами) и передаются в ЦНС по центростремительным волокнам. По центробежным нервам осуществляется передача ответных сигналов, регулирующих работу органов, благодаря чему ЦНС постоянно контролирует и изменяет деятельность органов и тканей в соответствии с потребностями организма. Эфферентный путь вызывает вазомоторный эффект — расширение или сужение сосудов. Сосудосуживающие волокна проходят в составе симпатических нервов, сосудорасширяющие волокна идут в составе всех парасимпатических нервов краниального отдела вегетативной нервной системы (III, VII, IX, X), в составе передних корешков спинномозговых нервов (признается не всеми) и парасимпатических нервов сакрального отдела

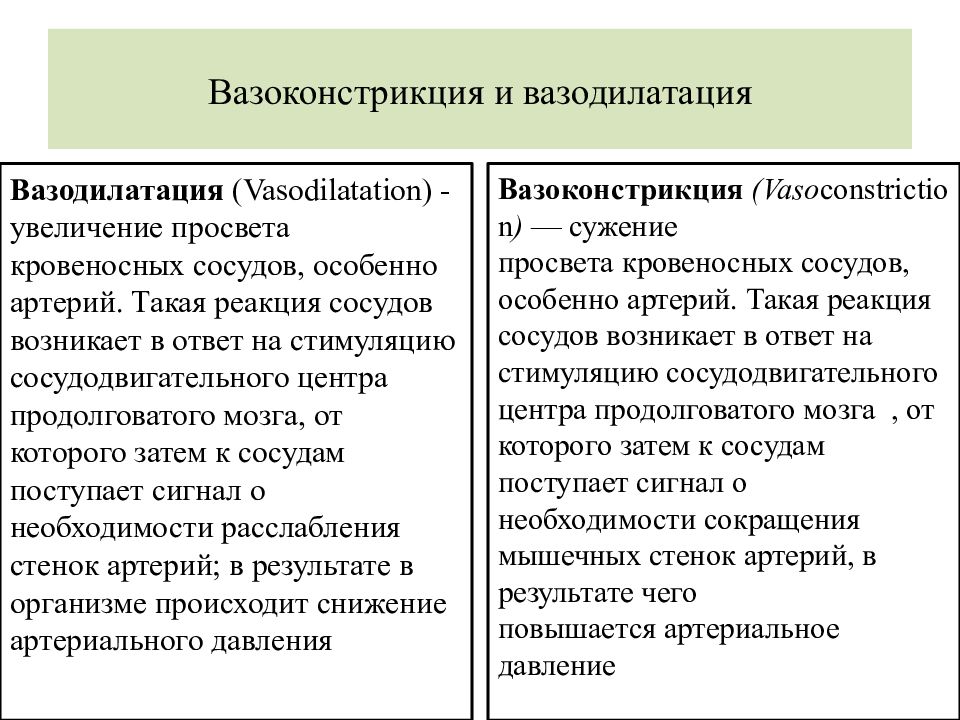

Слайд 17: Вазоконстрикция и вазодилатация

Вазодилатация ( Vasodilatation ) - увеличение просвета кровеносных сосудов, особенно артерий. Такая реакция сосудов возникает в ответ на стимуляцию сосудодвигательного центра продолговатого мозга, от которого затем к сосудам поступает сигнал о необходимости расслабления стенок артерий; в результате в организме происходит снижение артериального давления Вазоконстрикция ( Vaso constrictio n ) — сужение просвета кровеносных сосудов, особенно артерий. Такая реакция сосудов возникает в ответ на стимуляцию сосудодвигательного центра продолговатого мозга , от которого затем к сосудам поступает сигнал о необходимости сокращения мышечных стенок артерий, в результате чего повышается артериальное давление

Слайд 18

Нервная регуляция сосудистого тонуса осуществляется сосудосуживающими и сосудорасширяющими нервами. Сосудосуживающими являются симпатические нервы. Первым их сосудосуживающее влияние обнаружил в 1851 г. К.Дернар, раздражая шейный симпатический нерв у кролика. Тела вазоконстрнкторных симпатических нейронов расположены в боковых рогах грудных и поясничных сегментов спинного мозга преганглионарные волокна заканчиваются в паравертебральных ганглиях. Идущие от ганглиев постганглионарные волокна образуют на гладких мышцах сосудов а-адренергические синапсы. Симпатические вазоконстрикторы иннервируют сосуды кожи внутренних органов, мышц. Центры симпатических вазоконстрикторов находятся в состоянии постоянного тонуса. Поэтому по ним поступают возбуждающие нервные импульсы к сосудам. За счет этого иннервируемые ими сосуды постоянно умеренно сужены.

Слайд 19

К сосудорасширяющим относится несколько типов нервов: 1. Сосудорасширяющие парасимпатические нервы. К ним относится барабанная струна, расширяются сосуды подчелюстной слюнной железы и парасимпатические тазовые нервы. 2. Симпатические холинэргические вазодилататоры. Ими являются симпатические нервы, иннервирующие сосудыскелетных мышц. Их постганглионарные окончания выделяют ацетилхолин. 3. Симпатические нервы, образующие на гладких мышцах сосудов в адренергические синапсы. Такие нервы имеются в сосудах легких, печени, селезенки. 4. Расширение сосудов кожи возникает при раздражении задних корешков спинного мозга, в которые : идут афферентные нервные волокна. Такое расширение называется антидромным. Предполагают, что в этом случае изчувствительных нервных окончаний выделяются такие вазоактивные вещества, как АТФ, вещество Р, браднкинин. Они и вызывают вазодилатацию.

Слайд 20: Роль сосудодвигательного центра продолговатого мозга

В. Ф. Овсянниковым (1871) было установлено, что нервный центр, обеспечивающий определенную степень сужения артериального русла - сосудодвигательный центр - находится в продолговатом мозге. C осудодвигательный центр находится в состоянии тонической активности, т. е. длительного постоянного возбуждения. Устранение его влияния вызывает расширение сосудов и падение АД. C осудодвигательный центр продолговатого мозга расположен на дне IV желудочка и состоит из двух отделов — прессорного и депрессорного. Раздражение прессорного отдела сосудодвигательного центра вызывает сужение артерий и подъем, а раздражение второго — расширение артерий и падение АД.

Слайд 21: Собственные и сопряженные рефлексы системы кровообращения

Собственные рефлексы – рефлексы,участвующие в саморегуляции ССС. Возникают чаще всего при раздражении барорецепторов магистральных артерий в результате изменения системного давления. Так, при повышении давления в аорте и каротидном синусе происходит рефлекторное урежение частоты сердцебиения. Сопряженные рефлексы – обусловленны активностью любых других рефлексогенных зон. Возникают в ответ на раздражение артериальных хеморецепторов изменением напряжения кислорода в крови.

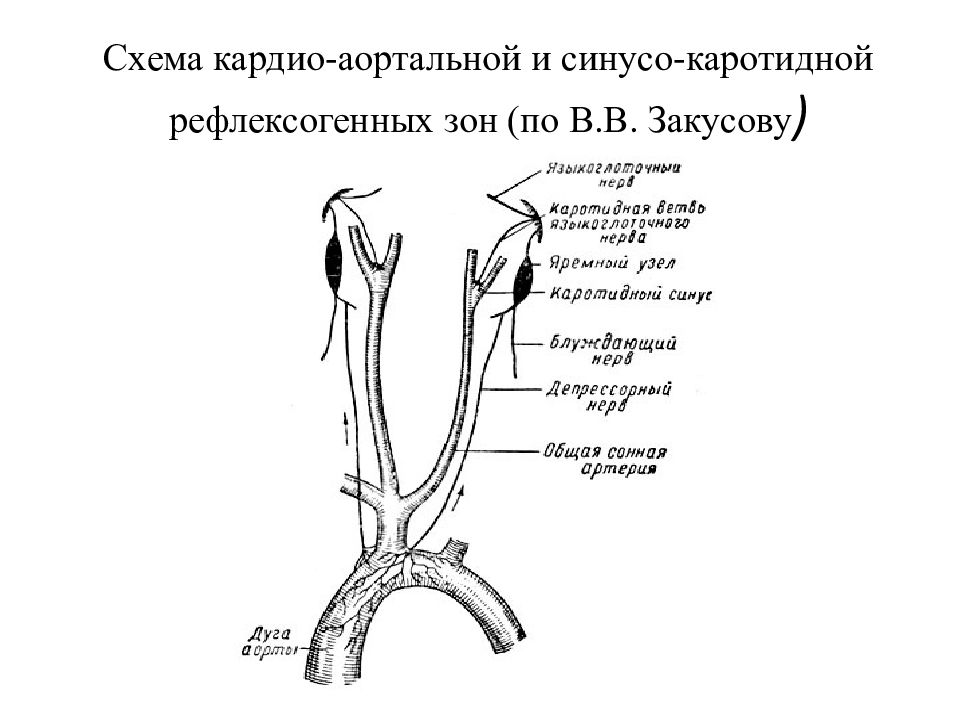

Слайд 22: Основные рефлексогенные зоны

Центры нервов, иннервирующих сердце, всегда находятся в состоянии умеренного возбуждения. За счет этого к сердцу постоянно поступают нервные импульсы. Тонус нейронов поддерживается за счет импульсов, поступающих из ЦНС от рецепторов, заложенных в сосудистой системе. Эти рецепторы располагаются в виде скопления клеток и носят название рефлексогенной зоны сердечно-сосудистой системы.

Слайд 23: Основные рефлексогенные зоны

Наиболее важные рефлексогенные зоны располагаются в области каротидного синуса, в области дуги аорты. При уменьшении АД происходит возбуждение этих рецепторов и импульсы от них поступают в продолговатый мозг к ядрам блуждающих нервов. Под влиянием нервных импульсов снижается возбудимость нейронов ядер блуждающих нервов, усиливается влияние симпатических нервов на сердце, в результате чего частота и сила сердечных сокращений увеличиваются, что является одной из причин нормализации величины АД. При увеличении АД нервные импульсы рецепторов дуги аорты и сонных синусов усиливают активность нейронов ядер блуждающих нервов. В результате замедляется ритм сердца, ослабляются сердечные сокращения, что также является причиной восстановления исходного уровня АД. Основные рефлексогенные зоны

Слайд 24: Механизм саморегуляции в ССС

Если в организме создалось стойкое повышение кровяного давления или увеличение числа сердечных сокращений, то включаются механизмы саморегуляции, обеспечивающие снижение частоты сердечных сокращений, то включаются механизмы саморегуляции, обеспечивающие снижение частоты сердечных сокращений и кровяного давления.

Слайд 25

Еще в 1866 году впервые Цион и Людвиг описали, что после перерезки нервного ствола на шее, идущего рядом с блуждающим и симпатическим нервами, наступало повышение кровяного давления. При раздражении центрального конца этого перерезанного нерва давление понижалось. Раздражение его периферического конца не давало никакого эффекта. Отсюда следовало, что этот нерв является афферентным, понижающим кровяное давление рефлекторным путем, изменяя состояние сосудодвигательных и центров сердечных нервов. Он был назван нервом-депрессором (понижающим давление), а позднее - аортальным. Его рецепторы расположены в дуге аорты, в тканях желудочков сердца и реагируют на изменения кровяного давления.

Слайд 26: Схема кардио -аортальной и синусо -каротидной рефлексогенных зон (по В.В. Закусову )

Слайд 27

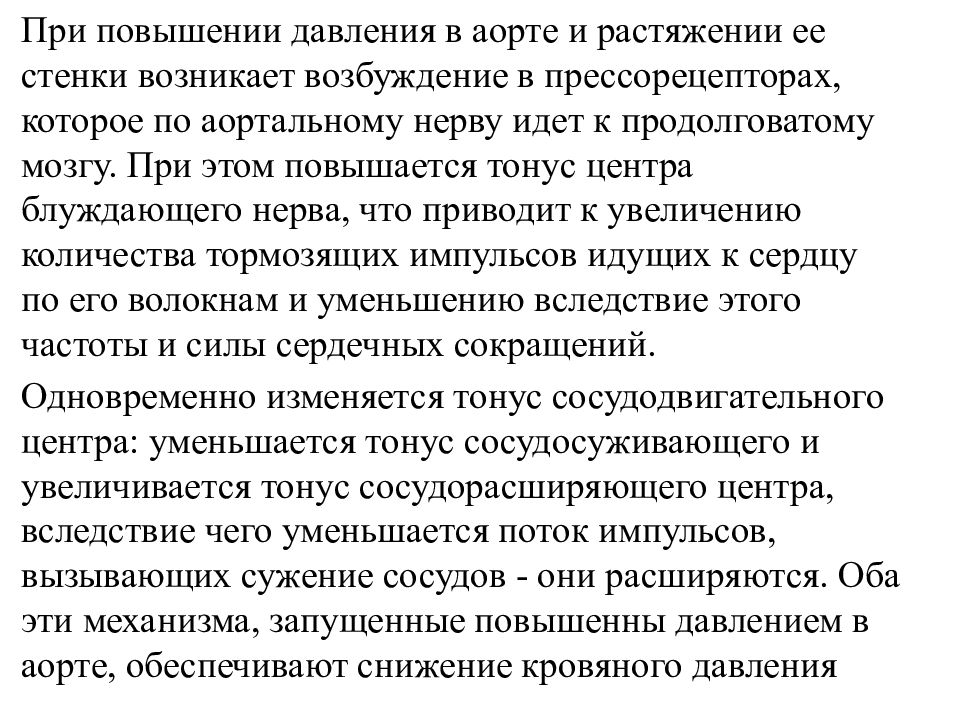

При повышении давления в аорте и растяжении ее стенки возникает возбуждение в прессорецепторах, которое по аортальному нерву идет к продолговатому мозгу. При этом повышается тонус центра блуждающего нерва, что приводит к увеличению количества тормозящих импульсов идущих к сердцу по его волокнам и уменьшению вследствие этого частоты и силы сердечных сокращений. Одновременно изменяется тонус сосудодвигательного центра: уменьшается тонус сосудосуживающего и увеличивается тонус сосудорасширяющего центра, вследствие чего уменьшается поток импульсов, вызывающих сужение сосудов - они расширяются. Оба эти механизма, запущенные повышенны давлением в аорте, обеспечивают снижение кровяного давления

Слайд 28: Отделы ЦНС, участвующие в регуляции системы кровообращения

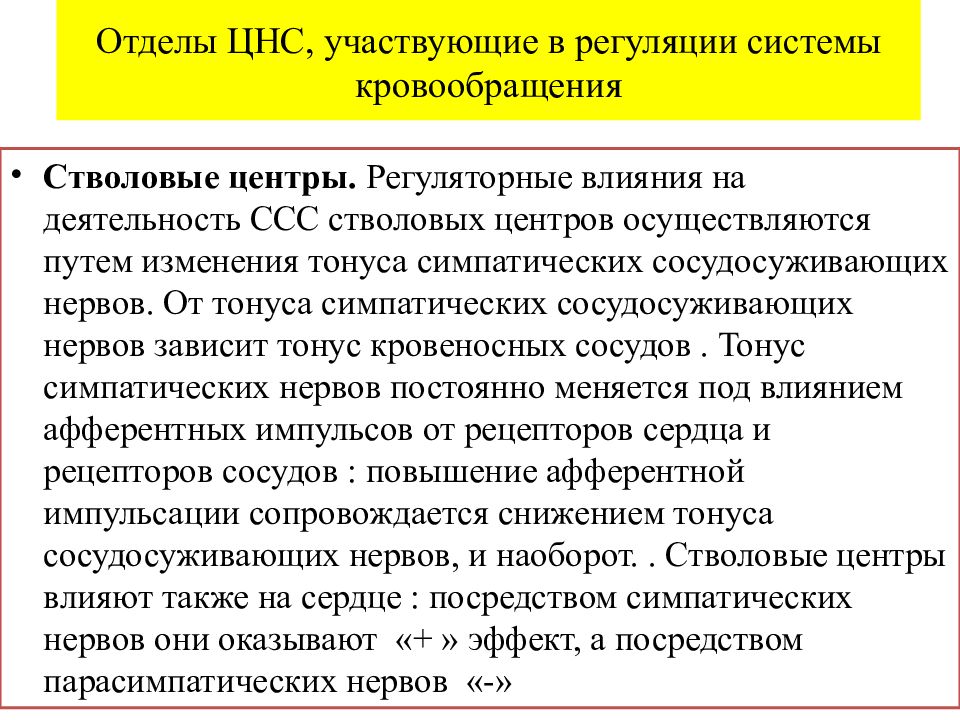

С тволовые центры. Регуляторные влияния на деятельность ССС стволовых центров осуществляются путем изменения тонуса симпатических сосудосуживающих нервов. От тонуса симпатических сосудосуживающих нервов зависит тонус кровеносных сосудов. Тонус симпатических нервов постоянно меняется под влиянием афферентных импульсов от рецепторов сердца и рецепторов сосудов : повышение афферентной импульсации сопровождается снижением тонуса сосудосуживающих нервов, и наоборот.. Стволовые центры влияют также на сердце : посредством симпатических нервов они оказывают «+ » эффект, а посредством парасимпатических нервов «-»

Слайд 29: Отделы ЦНС, участвующие в регуляции системы кровообращения

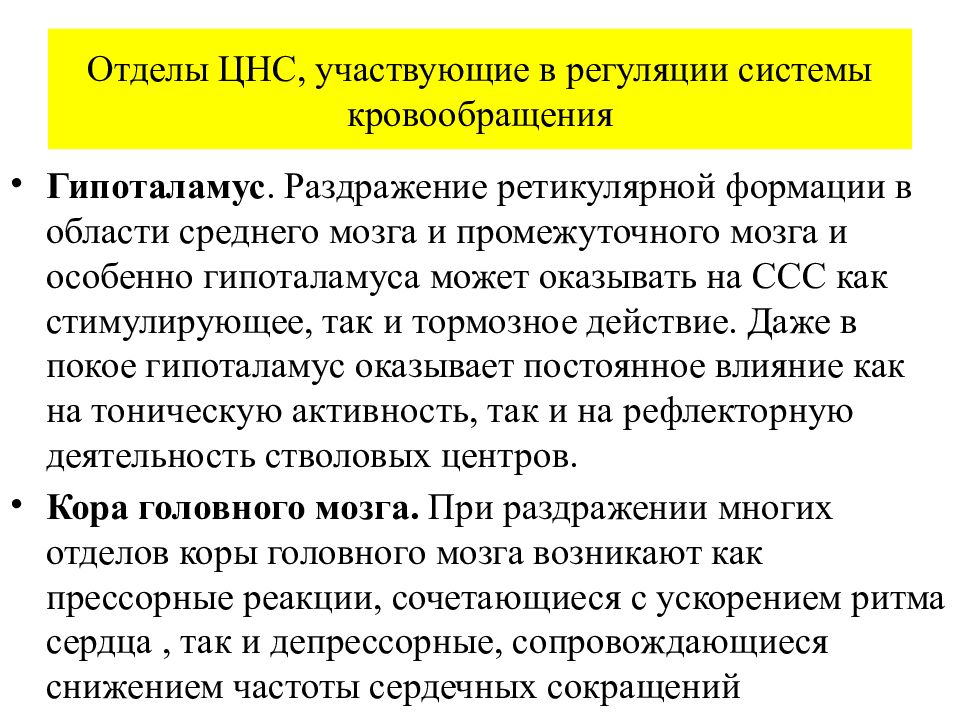

Гипоталамус. Раздражение ретикулярной формации в области среднего мозга и промежуточного мозга и особенно гипоталамуса может оказывать на ССС как стимулирующее, так и тормозное действие. Даже в покое гипоталамус оказывает постоянное влияние как на тоническую активность, так и на рефлекторную деятельность стволовых центров. Кора головного мозга. При раздражении многих отделов коры головного мозга возникают как прессорные реакции, сочетающиеся с ускорением ритма сердца, так и депрессорные, сопровождающиеся снижением частоты сердечных сокращений

Последний слайд презентации: Регуляция системы кровообращения

Взаимоотношение функций и параметров описывается принципом гомеостаза, который организует целостное функционирование системы. Сохранение гомеостаза при непрерывном изменении факторов внешней среды достигается согласованием многочисленных механизмов регуляции, среди которых важнейшую роль играет вегетативная нервная система. Гомеостаз обеспечивает стабилизацию уровня артериального давления путем варьирования ряда управляющих параметров.