Первый слайд презентации: Риккетсии, хламидии, микоплазмы

Презентация к лекции № 2 Учебная дисциплина ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии Специальность 34.02.01. Сестринское дело ГПОУ «ГМК» Преподаватель Муравьева Л.Н.

Слайд 3: 1. Патогенные риккетсии

Риккетсии вызывают риккетсиозы – острые трансмиссивные заболевания, которые проявляются обильной сыпью, интоксикацией, васкулитом, поражением ЦНС, внутренних органов. Этиология Термин « rickettsia » был предложен в 1916 г. основоположником учения о риккетсиях и риккетсиозах бразильским ученым Э.да Роха Лима в честь американского патолога Г.Т. Риккетса, который первым обнаружил в 1909 г. в крови больных возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор и доказал роль клещей в передаче этого заболевания. Г. Риккетс погиб в г. Мехико от сыпного тифа при его изучении.

Слайд 6

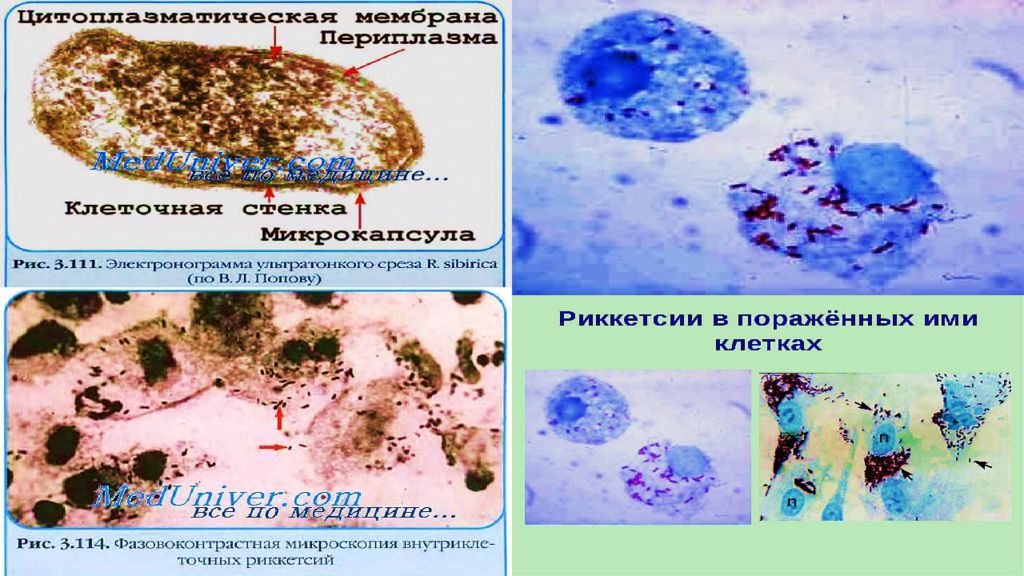

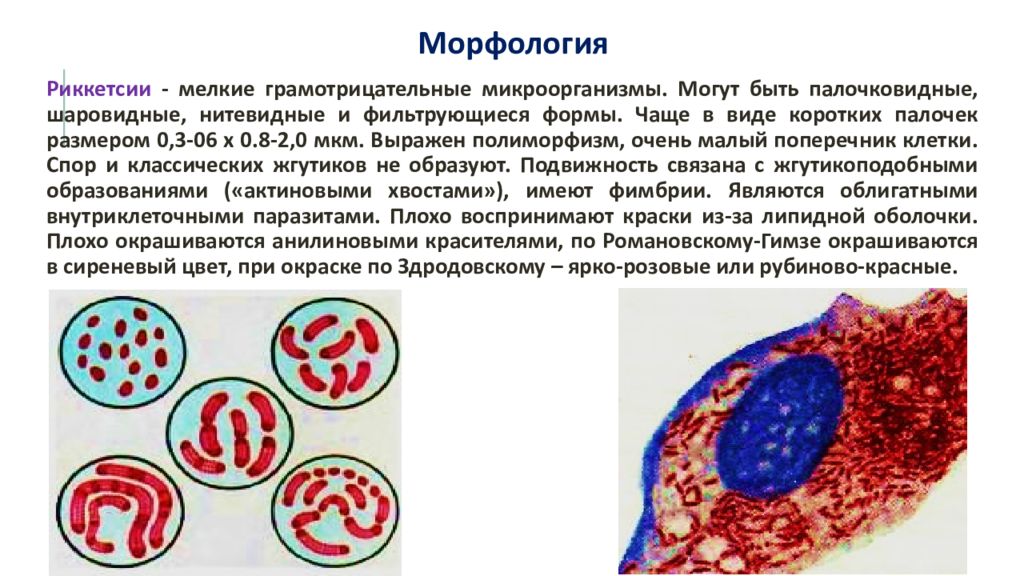

Морфология Риккетсии - мелкие грамотрицательные микроорганизмы. Могут быть палочковидные, шаровидные, нитевидные и фильтрующиеся формы. Чаще в виде коротких палочек размером 0,3-06 х 0.8-2,0 мкм. Выражен полиморфизм, очень малый поперечник клетки. Спор и классических жгутиков не образуют. Подвижность связана с жгутикоподобными образованиями (« актиновыми хвостами»), имеют фимбрии. Являются облигатными внутриклеточными паразитами. Плохо воспринимают краски из-за липидной оболочки. Плохо окрашиваются анилиновыми красителями, по Романовскому- Гимзе окрашиваются в сиреневый цвет, при окраске по Здродовскому – ярко-розовые или рубиново-красные.

Слайд 7

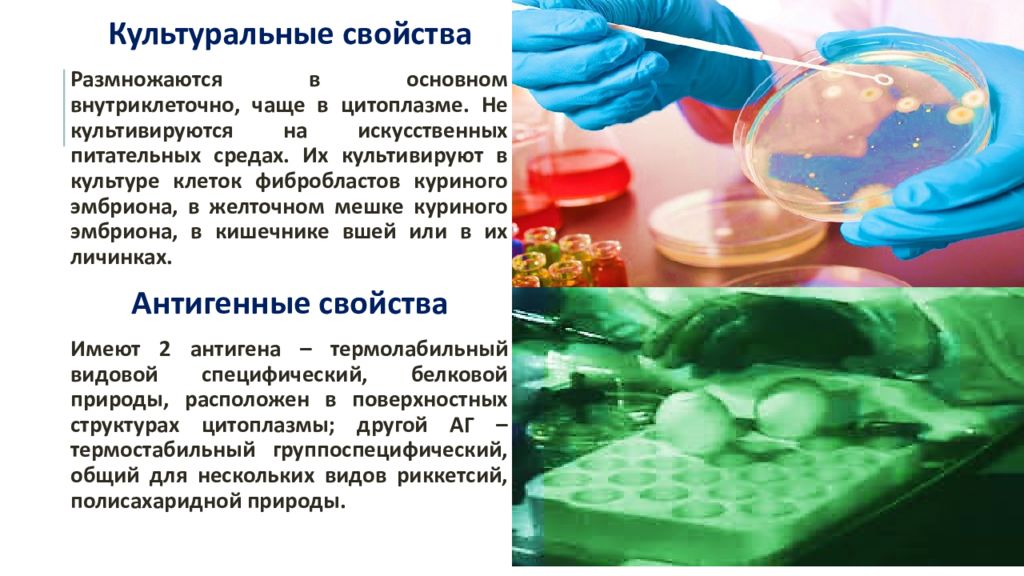

Культуральные свойства Размножаются в основном внутриклеточно, чаще в цитоплазме. Не культивируются на искусственных питательных средах. Их культивируют в культуре клеток фибробластов куриного эмбриона, в желточном мешке куриного эмбриона, в кишечнике вшей или в их личинках. Антигенные свойства Имеют 2 антигена – термолабильный видовой специфический, белковой природы, расположен в поверхностных структурах цитоплазмы; другой АГ – термостабильный группоспецифический, общий для нескольких видов риккетсий, полисахаридной природы.

Слайд 8

Факторы патогенности Имеют токсины: эндотоксин (ЛПС); другой токсический фактор – термолабильный белок, который находится в капсулоподобном слое, способен под действием формалина приобретать свойства анатоксина. Резистентность В естественных условиях риккетсии могут находиться только в организме человека или переносчика (вшей, клещей). В окружающей среде быстро гибнут, в высушенном виде могут сохранять жизнеспособность 5-6 дней. Малоустойчивы к нагреванию. Дезинфицирующие растворы, температура выше 800 С разрушают их за несколько минут, 1000 С – моментально. Быстро погибают под действием жирорастворителей (спирта, эфира, хлороформа).

Слайд 9

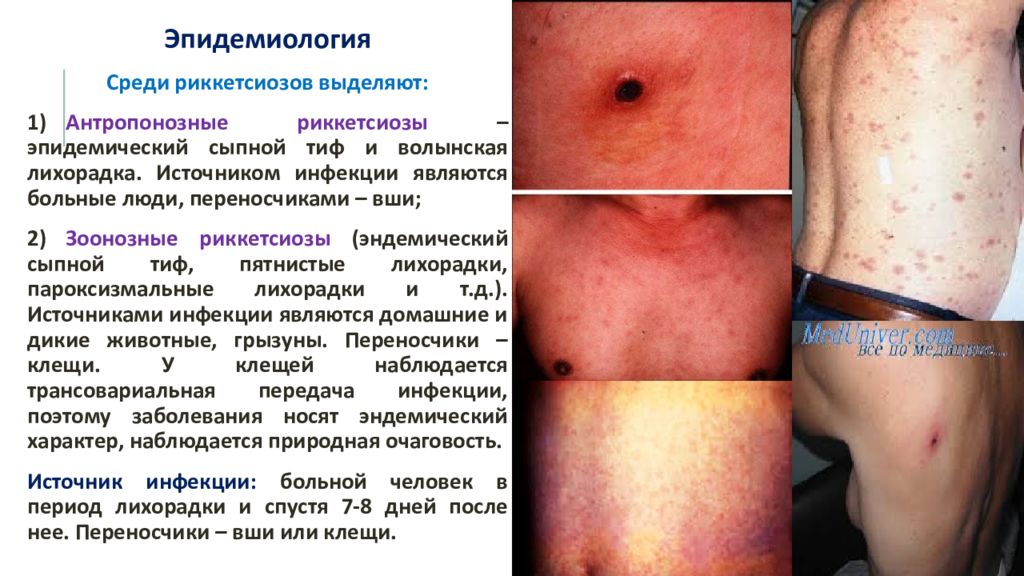

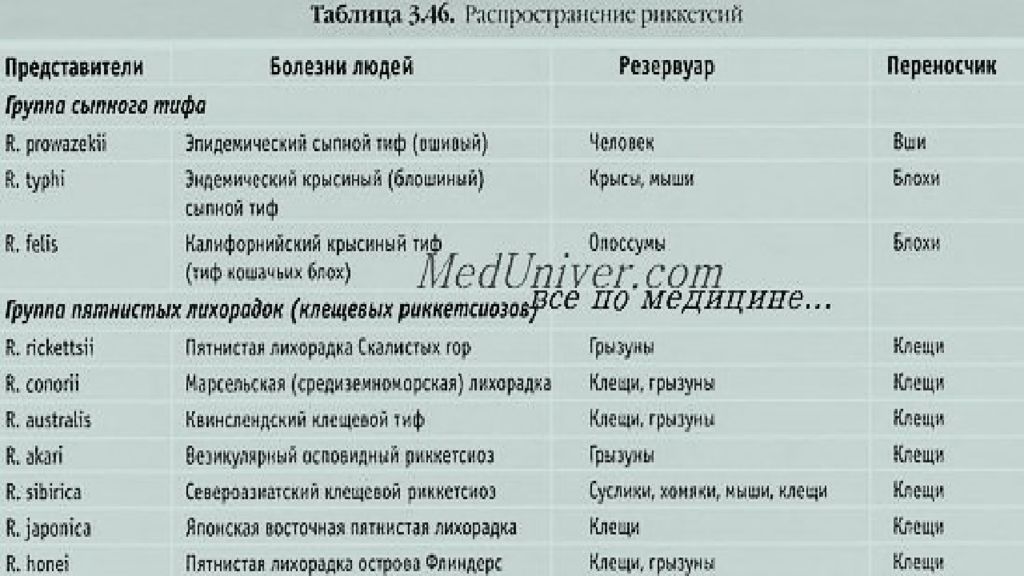

Эпидемиология Среди риккетсиозов выделяют: 1) Антропонозные риккетсиозы – эпидемический сыпной тиф и волынская лихорадка. Источником инфекции являются больные люди, переносчиками – вши; 2) Зоонозные риккетсиозы (эндемический сыпной тиф, пятнистые лихорадки, пароксизмальные лихорадки и т.д.). Источниками инфекции являются домашние и дикие животные, грызуны. Переносчики – клещи. У клещей наблюдается трансовариальная передача инфекции, поэтому заболевания носят эндемический характер, наблюдается природная очаговость. Источник инфекции: больной человек в период лихорадки и спустя 7-8 дней после нее. Переносчики – вши или клещи.

Слайд 11

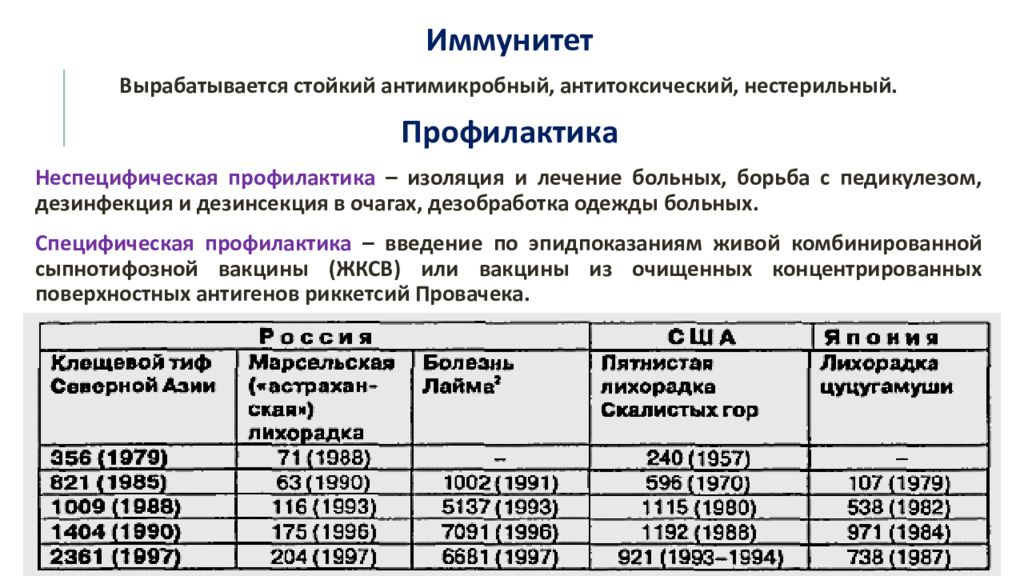

Иммунитет Вырабатывается стойкий антимикробный, антитоксический, нестерильный. Профилактика Неспецифическая профилактика – изоляция и лечение больных, борьба с педикулезом, дезинфекция и дезинсекция в очагах, дезобработка одежды больных. Специфическая профилактика – введение по эпидпоказаниям живой комбинированной сыпнотифозной вакцины (ЖКСВ) или вакцины из очищенных концентрированных поверхностных антигенов риккетсий Провачека.

Слайд 12: 2. Хламидии

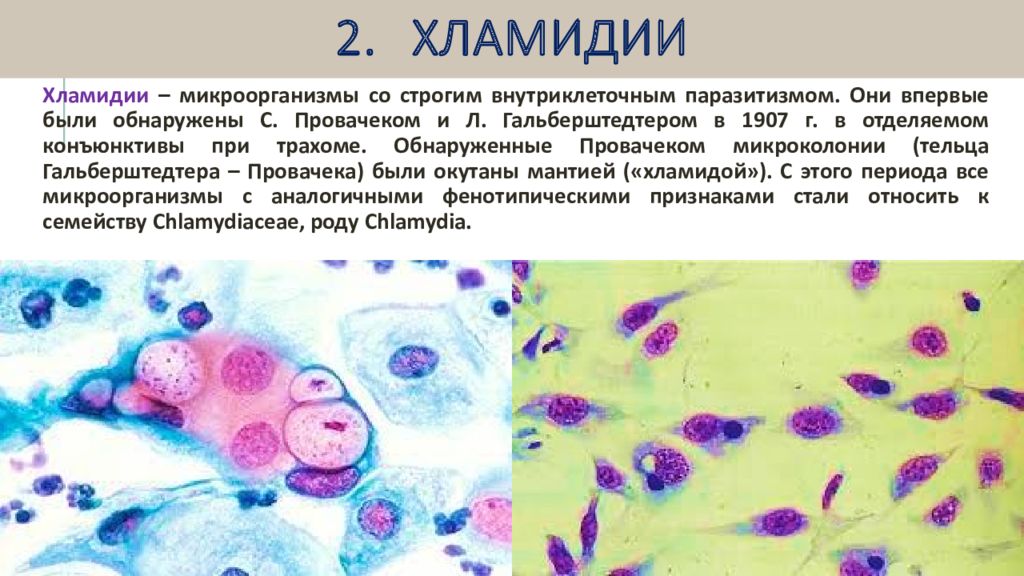

Хламидии – микроорганизмы со строгим внутриклеточным паразитизмом. Они впервые были обнаружены С. Провачеком и Л. Гальберштедтером в 1907 г. в отделяемом конъюнктивы при трахоме. Обнаруженные Провачеком микроколонии (тельца Гальберштедтера – Провачека ) были окутаны мантией («хламидой»). С этого периода все микроорганизмы с аналогичными фенотипическими признаками стали относить к семейству Chlamydiaceae, роду Chlamydia.

Слайд 13

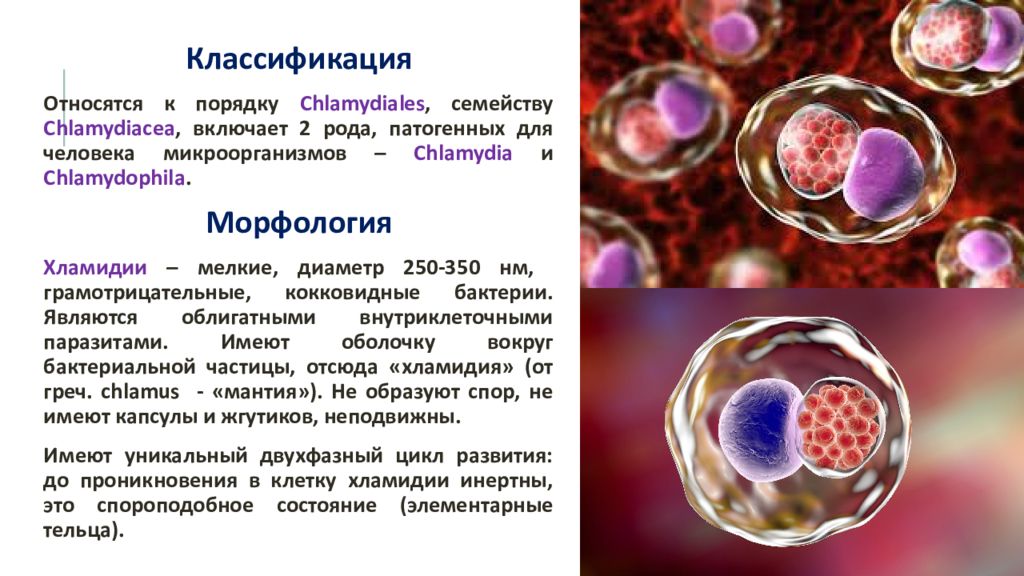

Классификация Относятся к порядку Chlamydiales, семейству Chlamydiacea, включает 2 рода, патогенных для человека микроорганизмов – Chlamydia и Chlamydophila. Морфология Хламидии – мелкие, диаметр 250-350 нм, грамотрицательные, кокковидные бактерии. Являются облигатными внутриклеточными паразитами. Имеют оболочку вокруг бактериальной частицы, отсюда «хламидия» (от греч. сhlamus - «мантия»). Не образуют спор, не имеют капсулы и жгутиков, неподвижны. Имеют уникальный двухфазный цикл развития: до проникновения в клетку хламидии инертны, это спороподобное состояние (элементарные тельца ).

Слайд 15

Культивирование Хламидии – облигатные внутриклеточные энергетические паразиты. На искусственных питательных средах не размножаются. Их можно культивировать только в живых клетках. Культивируют в культуре клеток желточного мешка куриных эмбрионов, в организмах чувствительных животных при температуре 35˚С.

Слайд 16

Резистентность Возбудители хламидиозов неустойчивы во внешней среде, чувствительны к действию высокой температуры и быстро погибают при высушивании. При температуре 50˚ С погибают через 30 минут, при 90˚С через 1 минуту. Низкая температура (-20˚ С) способствует длительному сохранению инфекционных свойств возбудителя. Быстро погибают под воздействием УФ-лучей, этилового эфира,70%- ного этанола, 2%- ного лизола или 25-ного хлорамина.

Слайд 17

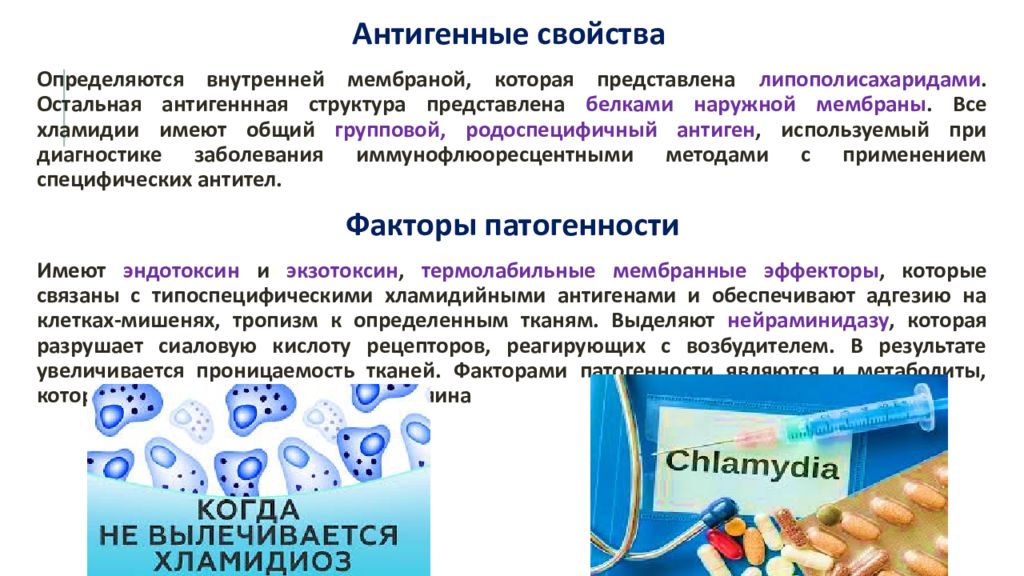

Антигенные свойства Определяются внутренней мембраной, которая представлена липополисахаридами. Остальная антигеннная структура представлена белками наружной мембраны. Все хламидии имеют общий групповой, родоспецифичный антиген, используемый при диагностике заболевания иммунофлюоресцентными методами с применением специфических антител. Факторы патогенности Имеют эндотоксин и экзотоксин, термолабильные мембранные эффекторы, которые связаны с типоспецифическими хламидийными антигенами и обеспечивают адгезию на клетках-мишенях, тропизм к определенным тканям. Выделяют нейраминидазу, которая разрушает сиаловую кислоту рецепторов, реагирующих с возбудителем. В результате увеличивается проницаемость тканей. Факторами патогенности являются и метаболиты, которые угнетают функции клеток хозяина

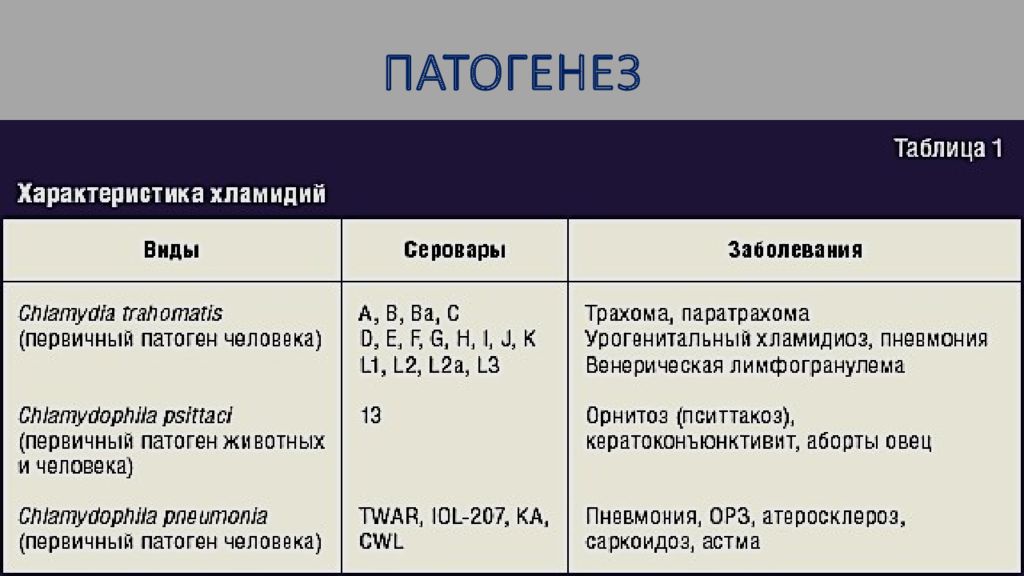

Слайд 18: ПАтогенез

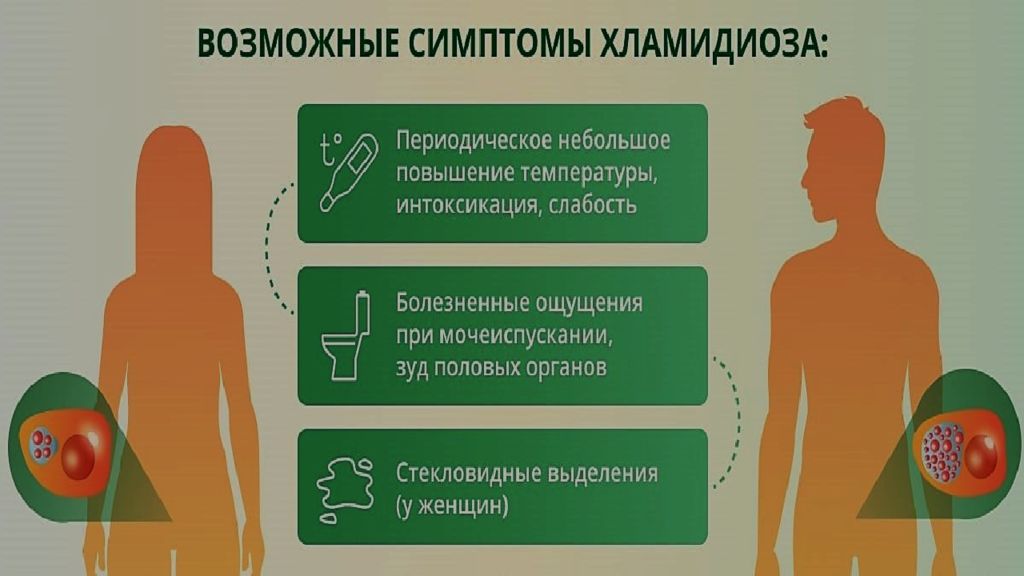

Слайд 20

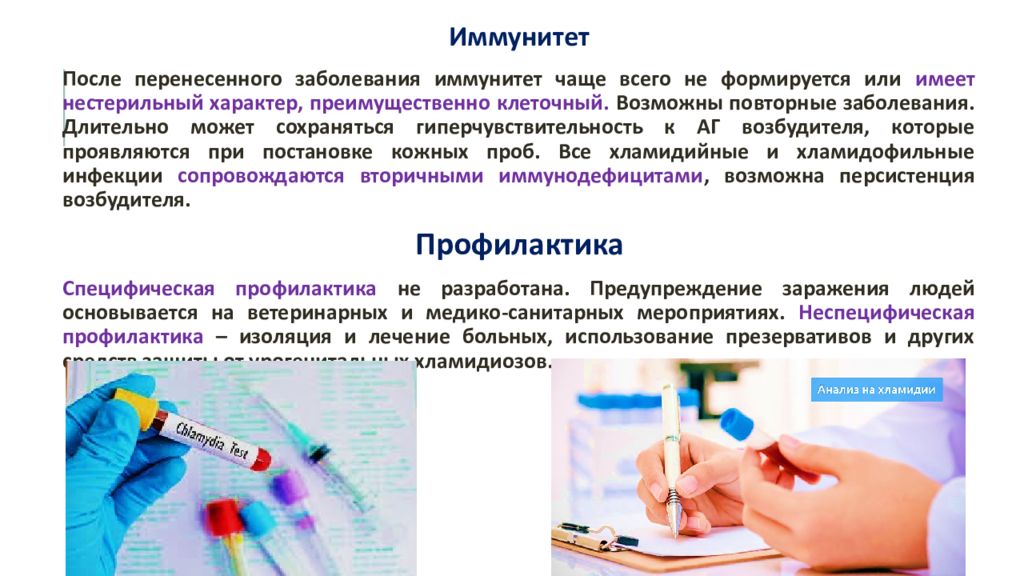

Иммунитет После перенесенного заболевания иммунитет чаще всего не формируется или имеет нестерильный характер, преимущественно клеточный. Возможны повторные заболевания. Длительно может сохраняться гиперчувствительность к АГ возбудителя, которые проявляются при постановке кожных проб. Все хламидийные и хламидофильные инфекции сопровождаются вторичными иммунодефицитами, возможна персистенция возбудителя. Профилактика Специфическая профилактика не разработана. Предупреждение заражения людей основывается на ветеринарных и медико-санитарных мероприятиях. Неспецифическая профилактика – изоляция и лечение больных, использование презервативов и других средств защиты от урогенитальных хламидиозов.

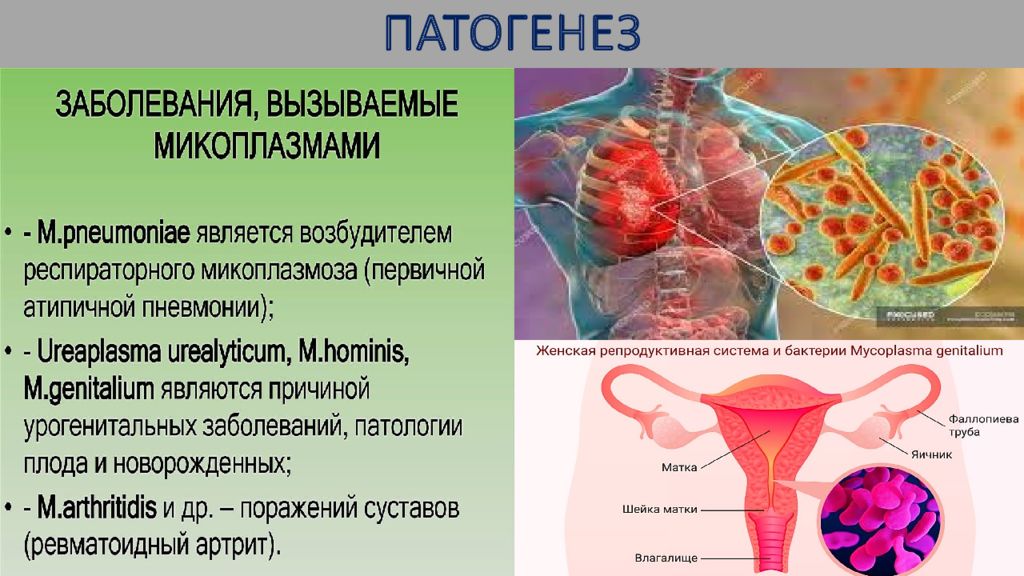

Слайд 21: 3. Микоплазмы

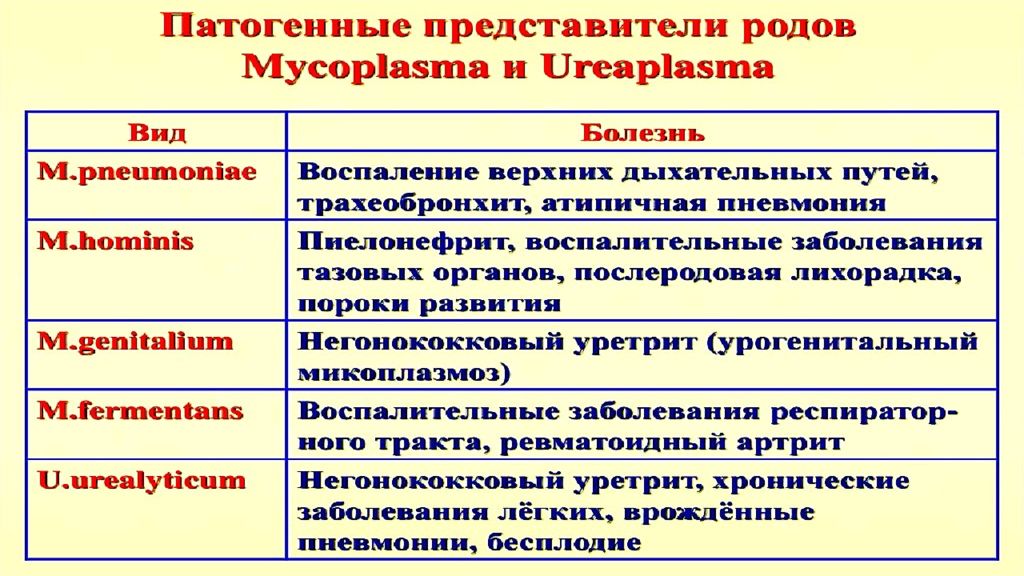

Микоплазмы – уникальная группа прокариотов, которая характеризуется полным отсутствием клеточной стенки. Впервые с этой группой бактерий столкнулся Л. Пастер, изучая плевропневмонию крупного рогатого скота. В 1944 г. Итон выделил их из мокроты больного атипичной пневмонией. В 1962 г. микоплазмы были выделены в самостоятельный род. Классификация Тип Firmicutes, класс Mollicutes, порядок Mycoplasmatales, семейство Mycoplasmataceae. Включает 3 рода: род Mycoplasma ( виды: M. pneumoniae ( патогенный), M. hominis, М. arthritidis, М. genitalium ), род Ureaplasma ( патогенный вид U.urealyticum ). Третий род Acholeplasma включает непатогенный для человека вид А. laidlawaii.

Слайд 22

Культивирование Факультативные анаэробы. Очень требовательны к питательным средам. Культивируются в курином эмбрионе, культуре клеток и на специальных средах с высокой концентрацией серы, холестерином, кровью или сывороткой, при температуре 37˚С. Колонии на этих средах мелкие, их сравнивают с «яичницей-глазуньей». Антигенная структура Обладают видоспецифическими АГ гликолипидной и белковой природы. Факторы патогенности Изучены недостаточно. Продукты обмена – ионы аммония; которые повышают чувствительность клеток к вирусам; ферменты агрессии и инвазии, экзотоксин, обладающий гемолитическим, некротическим и нейрогенным действием; эндотоксин, оказывающий пирогенное действие, вызывающий лейкопению, тромбогеморрагические поражения, которые могут привести к отеку легких, коллапсу.

Слайд 25

Резистентность Очень неустойчивы в окружающей среде, чувствительны к УФ-облучению, солнечным, рентгеновским лучам, изменению рН среды, к действию высокой температуры, высушиванию, обычным химическим дезинфектантам в обычных концентрациях. Эпидемиология Микоплазмы широко распространены в природе в воде, почве организмах животных и растений. Являются зоонозными, антропонозными, сапронозными заболеваниями.

Слайд 26

Иммунитет Иммунитет нестойкий. Высока роль IgА, но они появляются поздно. После острой респираторной инфекции сохраняется в течение 5-10 лет, обеспечивается антителами, макрофагами и Т-лимфоцитами. После стертых форм инфекции иммунитет кратковременный и слабо выражен. Профилактика Специфическая профилактика не разработана. Важны меры неспецифической профилактики, общие для всех инфекций дыхательных путей.