Первый слайд презентации

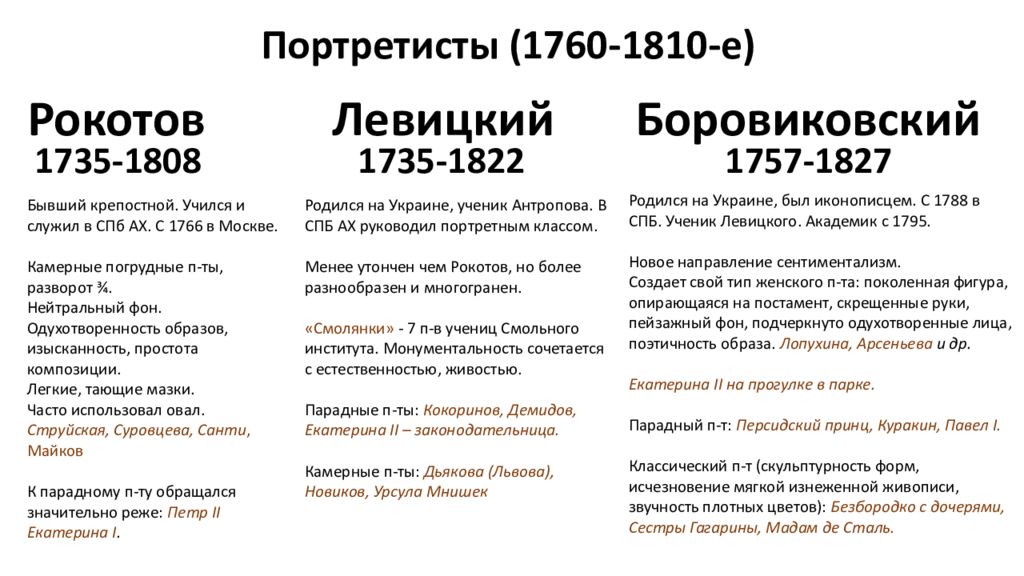

Рокотов Левицкий Боровиковский Портретисты (1760-1810-е) 1735-1808 1735-1822 1757-1827

Слайд 2

Рокотов Левицкий Боровиковский Портретисты (1760-1810-е) 1735-1808 1735-1822 1757-1827 Бывший крепостной. Учился и служил в СПб АХ. С 1766 в Москве. Камерные погрудные п-ты, разворот ¾. Нейтральный фон. Одухотворенность образов, изысканность, простота композиции. Л егкие, тающие мазки. Часто использовал овал. Струйская, Суровцева, Санти, Майков К парадному п-ту обращался значительно реже: Петр II Екатерина I. Родился на Украине, ученик Антропова. В СПБ АХ руководил портретным классом. Менее утончен чем Рокотов, но более разнообразен и многогранен. «Смолянки» - 7 п-в учениц Смольного института. Монументальность сочетается с естественностью, живостью. Парадные п-ты: Кокоринов, Демидов, Екатерина II – законодательница. Камерные п-ты: Дьякова (Львова), Новиков, Урсула Мнишек Родился на Украине, был иконописцем. С 1788 в СПБ. Ученик Левицкого. Академик с 1795. Новое направление сентиментализм. Создает свой тип женского п-та: поколенная фигура, опирающаяся на постамент, скрещенные руки, пейзажный фон, подчеркнуто одухотворенные лица, поэтичность образа. Лопухина, Арсеньева и др. Екатерина II на прогулке в парке. Парадный п-т: Персидский принц, Куракин, Павел I. Классический п-т (скульптурность форм, исчезновение мягкой изнеженной живописи, звучность плотных цветов): Безбородко с дочерями, Сестры Гагарины, Мадам де Сталь.

Слайд 3

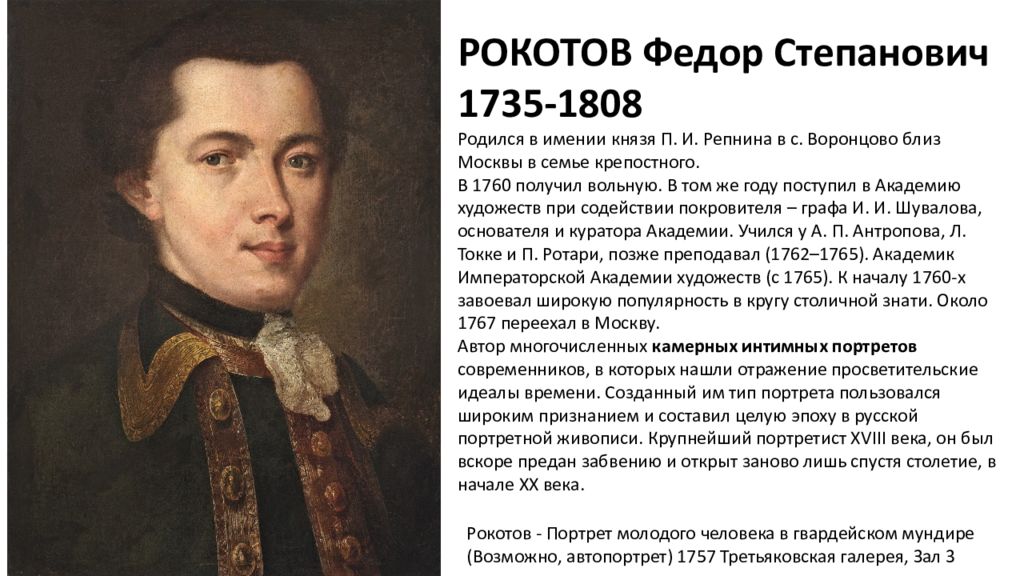

РОКОТОВ Федор Степанович 1735-1808 Родился в имении князя П. И. Репнина в с. Воронцово близ Москвы в семье крепостного. В 1760 получил вольную. В том же году поступил в Академию художеств при содействии покровителя – графа И. И. Шувалова, основателя и куратора Академии. Учился у А. П. Антропова, Л. Токке и П. Ротари, позже преподавал (1762–1765). Академик Императорской Академии художеств (с 1765 ). К началу 1760-х завоевал широкую популярность в кругу столичной знати. Около 1767 переехал в Москву. Автор многочисленных камерных интимных портретов современников, в которых нашли отражение просветительские идеалы времени. Созданный им тип портрета пользовался широким признанием и составил целую эпоху в русской портретной живописи. Крупнейший портретист XVIII века, он был вскоре предан забвению и открыт заново лишь спустя столетие, в начале ХХ века. Рокотов - Портрет молодого человека в гвардейском мундире (Возможно, автопортрет) 1757 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 4

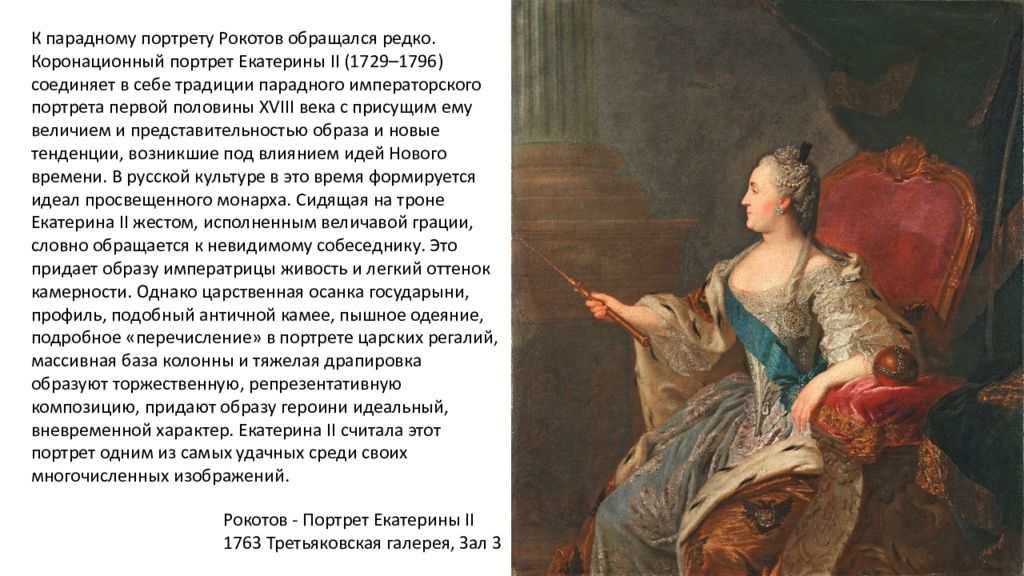

К парадному портрету Рокотов обращался редко. Коронационный портрет Екатерины II (1729–1796) соединяет в себе традиции парадного императорского портрета первой половины XVIII века с присущим ему величием и представительностью образа и новые тенденции, возникшие под влиянием идей Нового времени. В русской культуре в это время формируется идеал просвещенного монарха. Сидящая на троне Екатерина II жестом, исполненным величавой грации, словно обращается к невидимому собеседнику. Это придает образу императрицы живость и легкий оттенок камерности. Однако царственная осанка государыни, профиль, подобный античной камее, пышное одеяние, подробное «перечисление» в портрете царских регалий, массивная база колонны и тяжелая драпировка образуют торжественную, репрезентативную композицию, придают образу героини идеальный, вневременной характер. Екатерина II считала этот портрет одним из самых удачных среди своих многочисленных изображений. Рокотов - Портрет Екатерины II 1763 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 5

Рокотов - Екатерина II 1779 Русский музей (Нет в экспозиции) Рокотов - Екатерина II (тип А. Рослина ) 1780-е Эрмитаж (Зал 151)

Слайд 6

Рокотов - Портрет Орлова Г.Г., графа в латах 1762-63 Третьяковская галерея, Зал 3 Рокотов - Портрет Петра III 1762 Нижний Новгород

Слайд 7

Рокотов – Портрет Бобринского Алексея Григорьевича (1762–1813) — внебрачного сына Екатерины II и Г.Г. Орлова 1765 Русский музей, зал 8 Рокотов - Портрет Павла I в детстве 1761 Русский музей (Нет в экспозиции)

Слайд 8

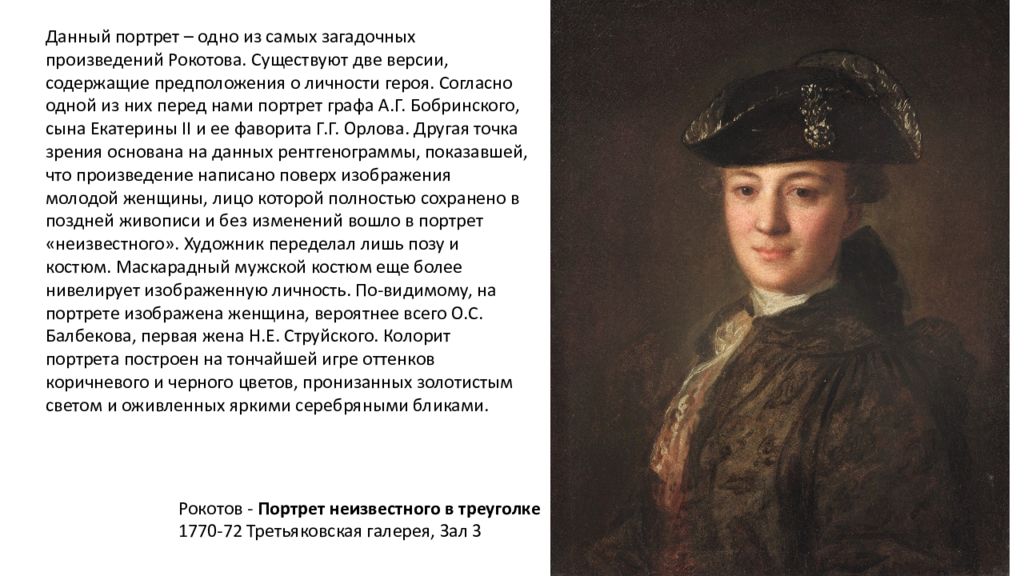

Данный портрет – одно из самых загадочных произведений Рокотова. Существуют две версии, содержащие предположения о личности героя. Согласно одной из них перед нами портрет графа А.Г. Бобринского, сына Екатерины II и ее фаворита Г.Г. Орлова. Другая точка зрения основана на данных рентгенограммы, показавшей, что произведение написано поверх изображения молодой женщины, лицо которой полностью сохранено в поздней живописи и без изменений вошло в портрет «неизвестного». Художник переделал лишь позу и костюм. Маскарадный мужской костюм еще более нивелирует изображенную личность. По-видимому, на портрете изображена женщина, вероятнее всего О.С. Балбекова, первая жена Н.Е. Струйского. Колорит портрета построен на тончайшей игре оттенков коричневого и черного цветов, пронизанных золотистым светом и оживленных яркими серебряными бликами. Рокотов - Портрет неизвестного в треуголке 1770-72 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 10

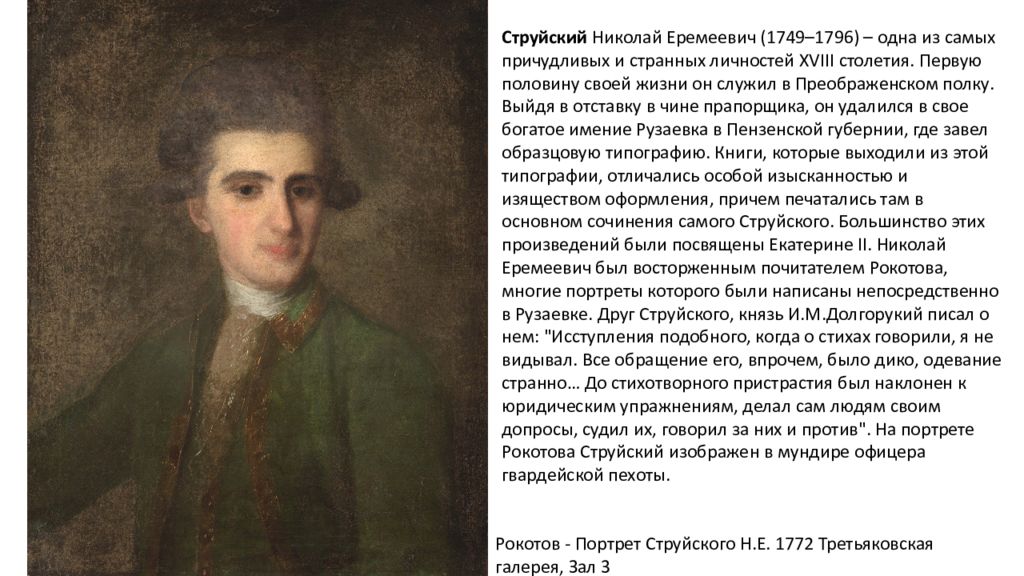

Струйский Николай Еремеевич (1749–1796 ) – одна из самых причудливых и странных личностей XVIII столетия. Первую половину своей жизни он служил в Преображенском полку. Выйдя в отставку в чине прапорщика, он удалился в свое богатое имение Рузаевка в Пензенской губернии, где завел образцовую типографию. Книги, которые выходили из этой типографии, отличались особой изысканностью и изяществом оформления, причем печатались там в основном сочинения самого Струйского. Большинство этих произведений были посвящены Екатерине II. Николай Еремеевич был восторженным почитателем Рокотова, многие портреты которого были написаны непосредственно в Рузаевке. Друг Струйского, князь И.М.Долгорукий писал о нем: "Исступления подобного, когда о стихах говорили, я не видывал. Все обращение его, впрочем, было дико, одевание странно… До стихотворного пристрастия был наклонен к юридическим упражнениям, делал сам людям своим допросы, судил их, говорил за них и против". На портрете Рокотова Струйский изображен в мундире офицера гвардейской пехоты. Рокотов - Портрет Струйского Н.Е. 1772 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 11

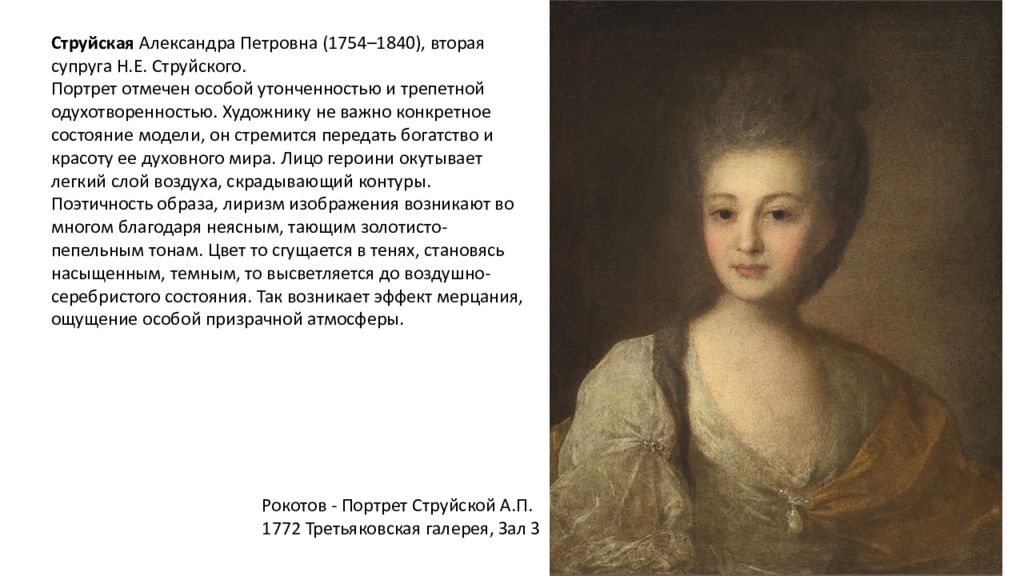

Струйская Александра Петровна ( 1754–1840), вторая супруга Н.Е. Струйского. Портрет отмечен особой утонченностью и трепетной одухотворенностью. Художнику не важно конкретное состояние модели, он стремится передать богатство и красоту ее духовного мира. Лицо героини окутывает легкий слой воздуха, скрадывающий контуры. Поэтичность образа, лиризм изображения возникают во многом благодаря неясным, тающим золотисто-пепельным тонам. Цвет то сгущается в тенях, становясь насыщенным, темным, то высветляется до воздушно-серебристого состояния. Так возникает эффект мерцания, ощущение особой призрачной атмосферы. Рокотов - Портрет Струйской А.П. 1772 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 12

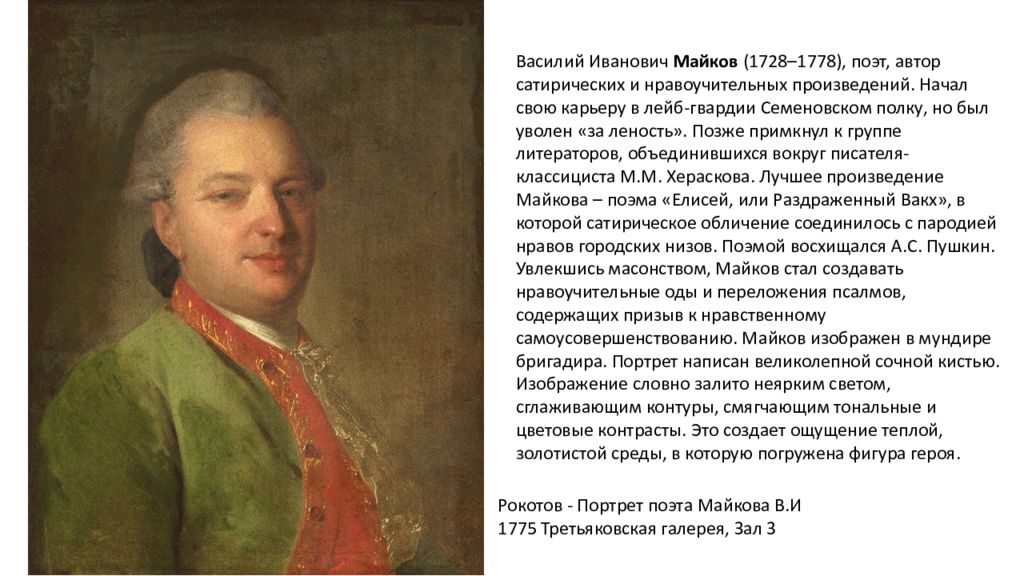

Василий Иванович Майков (1728–1778), поэт, автор сатирических и нравоучительных произведений. Начал свою карьеру в лейб-гвардии Семеновском полку, но был уволен «за леность». Позже примкнул к группе литераторов, объединившихся вокруг писателя-классициста М.М. Хераскова. Лучшее произведение Майкова – поэма «Елисей, или Раздраженный Вакх», в которой сатирическое обличение соединилось с пародией нравов городских низов. Поэмой восхищался А.С. Пушкин. Увлекшись масонством, Майков стал создавать нравоучительные оды и переложения псалмов, содержащих призыв к нравственному самоусовершенствованию. Майков изображен в мундире бригадира. Портрет написан великолепной сочной кистью. Изображение словно залито неярким светом, сглаживающим контуры, смягчающим тональные и цветовые контрасты. Это создает ощущение теплой, золотистой среды, в которую погружена фигура героя. Рокотов - Портрет поэта Майкова В.И 1775 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 13

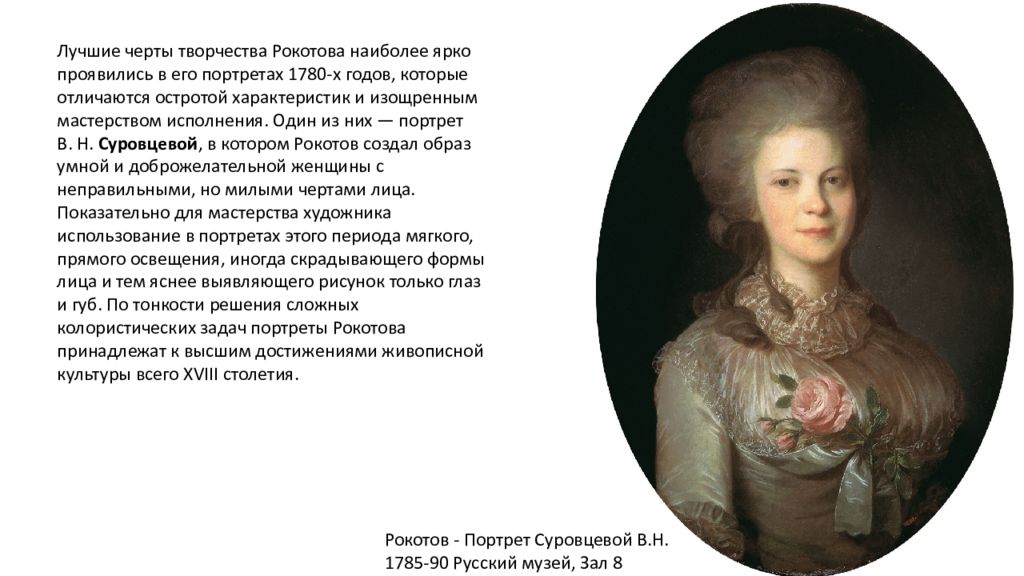

Лучшие черты творчества Рокотова наиболее ярко проявились в его портретах 1780-х годов, которые отличаются остротой характеристик и изощренным мастерством исполнения. Один из них — портрет В. Н. Суровцевой, в котором Рокотов создал образ умной и доброжелательной женщины с неправильными, но милыми чертами лица. Показательно для мастерства художника использование в портретах этого периода мягкого, прямого освещения, иногда скрадывающего формы лица и тем яснее выявляющего рисунок только глаз и губ. По тонкости решения сложных колористических задач портреты Рокотова принадлежат к высшим достижениями живописной культуры всего XVIII столетия. Рокотов - Портрет Суровцевой В.Н. 1785-90 Русский музей, Зал 8

Слайд 14

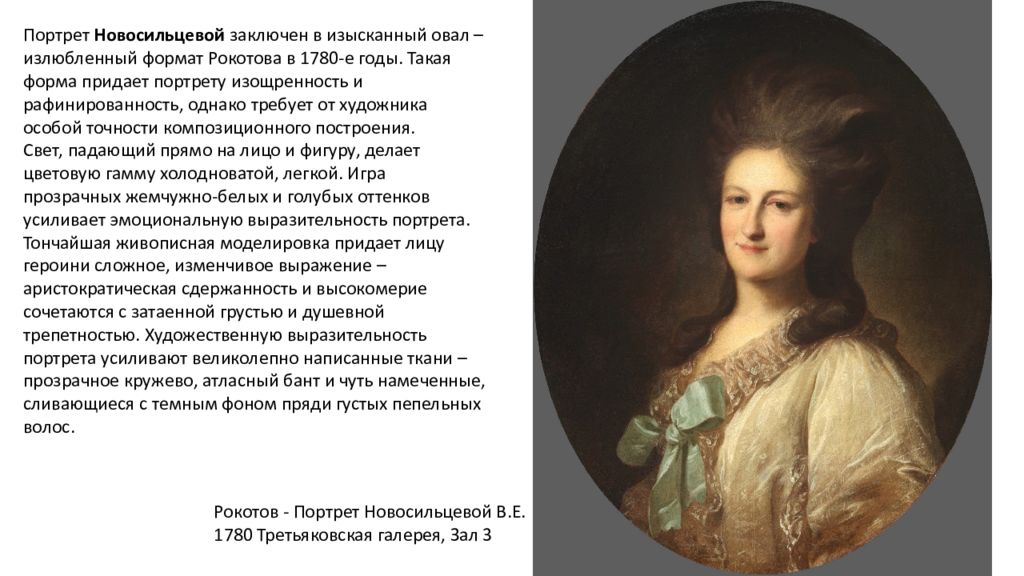

Портрет Новосильцевой заключен в изысканный овал – излюбленный формат Рокотова в 1780-е годы. Такая форма придает портрету изощренность и рафинированность, однако требует от художника особой точности композиционного построения. Свет, падающий прямо на лицо и фигуру, делает цветовую гамму холодноватой, легкой. Игра прозрачных жемчужно-белых и голубых оттенков усиливает эмоциональную выразительность портрета. Тончайшая живописная моделировка придает лицу героини сложное, изменчивое выражение –аристократическая сдержанность и высокомерие сочетаются с затаенной грустью и душевной трепетностью. Художественную выразительность портрета усиливают великолепно написанные ткани – прозрачное кружево, атласный бант и чуть намеченные, сливающиеся с темным фоном пряди густых пепельных волос. Рокотов - Портрет Новосильцевой В.Е. 1780 Третьяковская галерея, Зал 3

Слайд 15

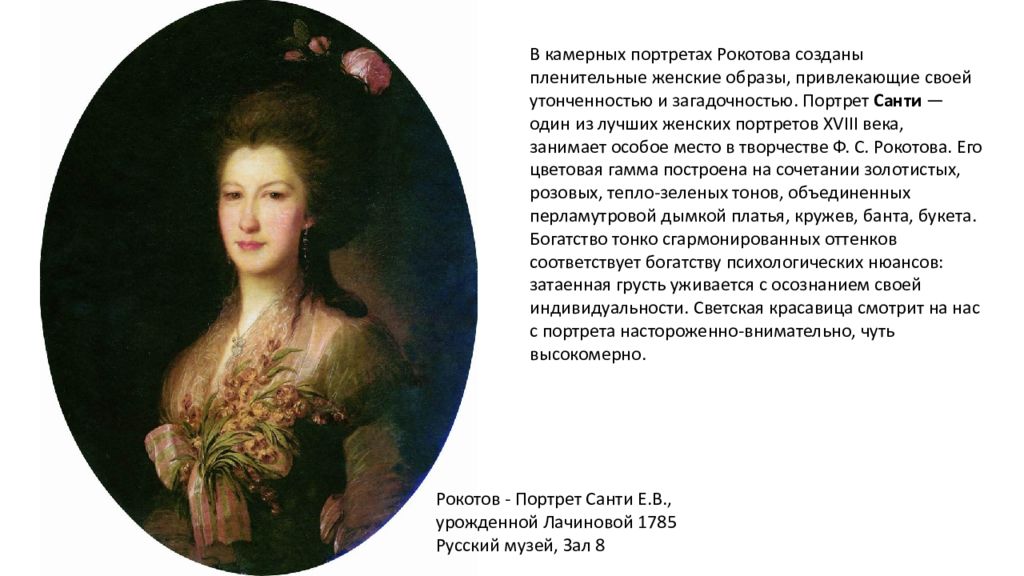

В камерных портретах Рокотова созданы пленительные женские образы, привлекающие своей утонченностью и загадочностью. Портрет Санти — один из лучших женских портретов XVIII века, занимает особое место в творчестве Ф. С. Рокотова. Его цветовая гамма построена на сочетании золотистых, розовых, тепло-зеленых тонов, объединенных перламутровой дымкой платья, кружев, банта, букета. Богатство тонко сгармонированных оттенков соответствует богатству психологических нюансов: затаенная грусть уживается с осознанием своей индивидуальности. Светская красавица смотрит на нас с портрета настороженно-внимательно, чуть высокомерно. Рокотов - Портрет Санти Е.В., урожденной Лачиновой 1785 Русский музей, Зал 8

Слайд 16

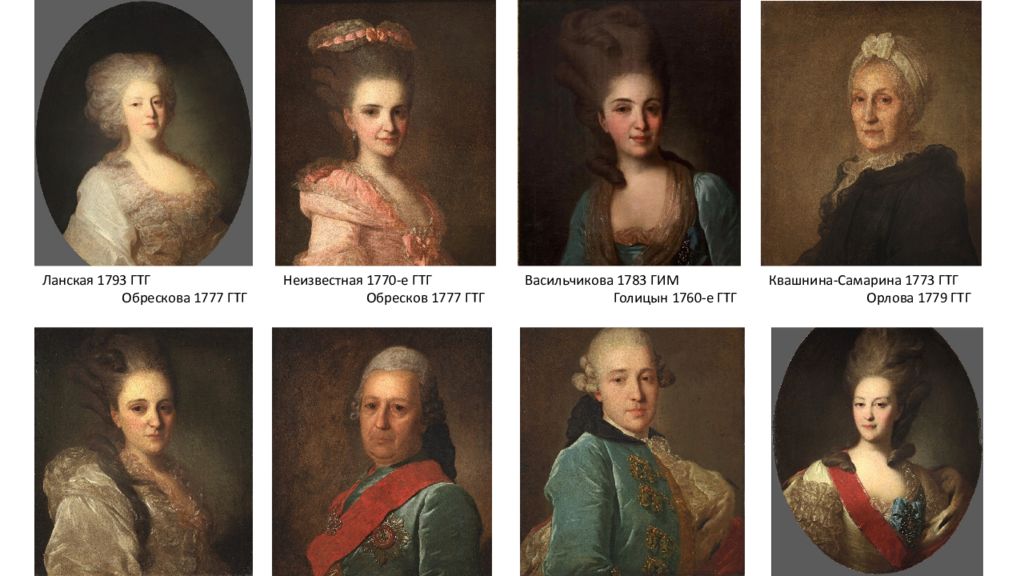

Ланская 1793 ГТГ Неизвестная 1770-е ГТГ Васильчикова 1783 ГИМ Квашнина-Самарина 1773 ГТГ Обрескова 1777 ГТГ Обресков 1777 ГТГ Голицын 1760-е ГТГ Орлова 1779 ГТГ

Слайд 17

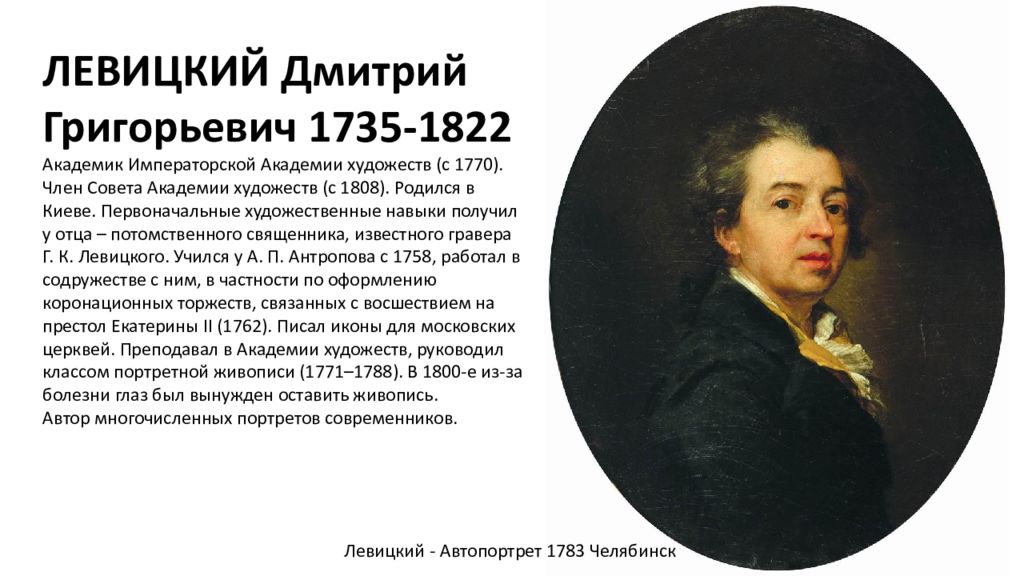

ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Григорьевич 1735-1822 Академик Императорской Академии художеств (с 1770). Член Совета Академии художеств (с 1808). Родился в Киеве. Первоначальные художественные навыки получил у отца – потомственного священника, известного гравера Г. К. Левицкого. Учился у А. П. Антропова с 1758, работал в содружестве с ним, в частности по оформлению коронационных торжеств, связанных с восшествием на престол Екатерины II (1762). Писал иконы для московских церквей. Преподавал в Академии художеств, руководил классом портретной живописи (1771–1788). В 1800-е из-за болезни глаз был вынужден оставить живопись. Автор многочисленных портретов современников. Левицкий - Автопортрет 1783 Челябинск

Слайд 18

Левицкий - Автопортрет 1783 Челябинск Яковлев И.Е. - Портрет Левицкого 1812 Русский музей (Нет в экспозиции)

Слайд 19

Левицкий – Смолянки 1772-76 Русский музей Ржевская и Давыдова Борщова Левшина Нелидова Молчанова Алымова Хрущева и Хованская

Слайд 20

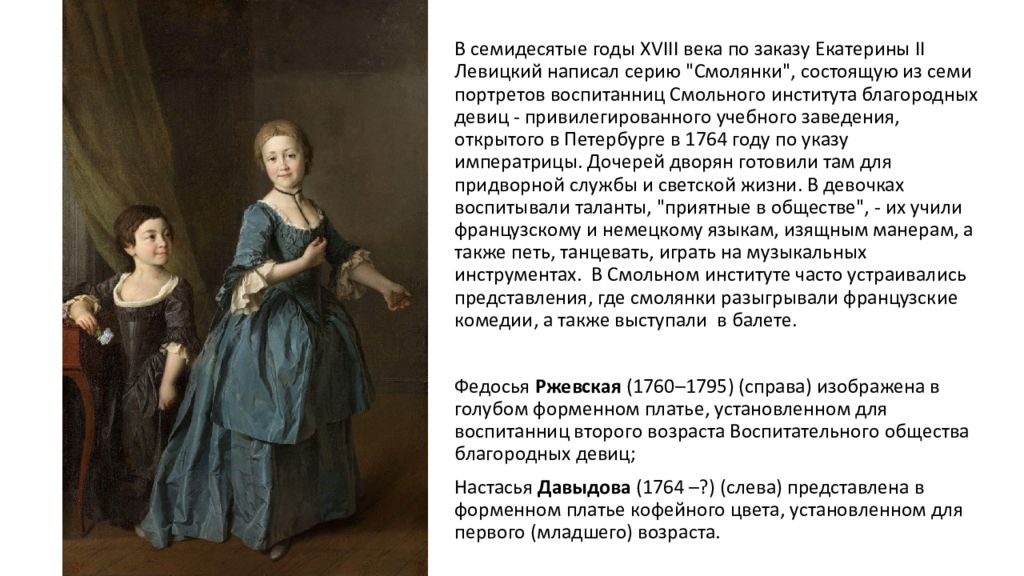

В семидесятые годы XVIII века по заказу Екатерины II Левицкий написал серию "Смолянки", состоящую из семи портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц - привилегированного учебного заведения, открытого в Петербурге в 1764 году по указу императрицы. Дочерей дворян готовили там для придворной службы и светской жизни. В девочках воспитывали таланты, "приятные в обществе", - их учили французскому и немецкому языкам, изящным манерам, а также петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. В Смольном институте часто устраивались представления, где смолянки разыгрывали французские комедии, а также выступали в балете. Федосья Ржевская (1760–1795) (справа) изображена в голубом форменном платье, установленном для воспитанниц второго возраста Воспитательного общества благородных девиц; Настасья Давыдова ( 1764 –?) (слева) представлена в форменном платье кофейного цвета, установленном для первого (младшего) возраста.

Слайд 21

Левшина Александра (1757-1782) изображена в костюме, в котором танцевала в одном из балетов, поставленных на сцене театра Воспитательного общества благородных девиц. Нелидова Екатерина (1758–1839 ) изображена в театральном костюме, в котором исполняла танцевальный номер на сцене театра Воспитательного общества благородных девиц. Художник показывает свою модель в опоэтизированном естественном бытии, в органическом слиянии с природой, в грациозном порыве искрящейся оптимизмом игры, на пороге сулящей надежды жизни.

Слайд 22

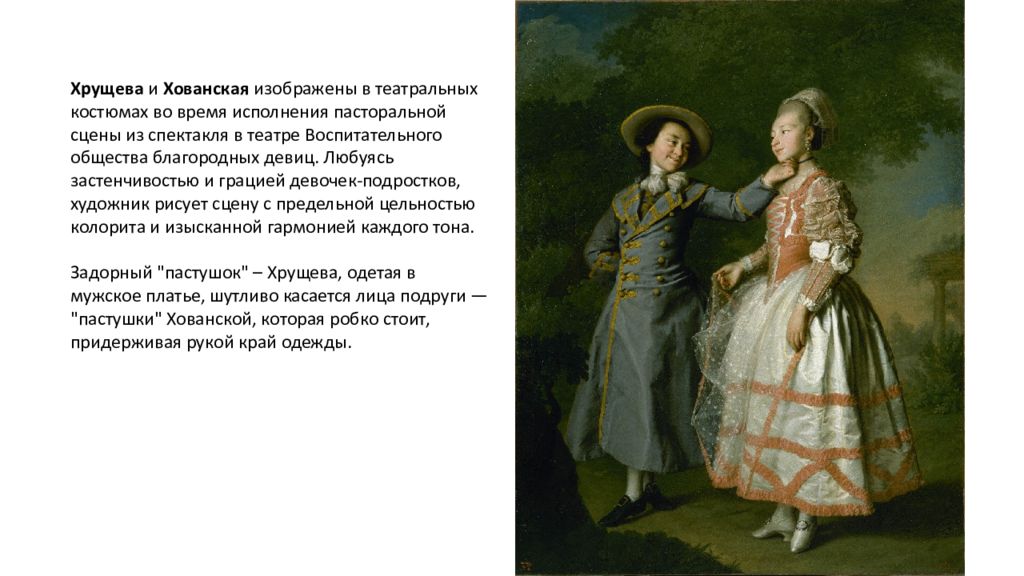

Хрущева и Хованская изображены в театральных костюмах во время исполнения пасторальной сцены из спектакля в театре Воспитательного общества благородных девиц. Любуясь застенчивостью и грацией девочек-подростков, художник рисует сцену с предельной цельностью колорита и изысканной гармонией каждого тона. Задорный "пастушок" – Хрущева, одетая в мужское платье, шутливо касается лица подруги — "пастушки" Хованской, которая робко стоит, придерживая рукой край одежды.

Слайд 23

Молчанова Екатерина (1758-1809) и Алымова Глафира (1758-1826 ) изображены в белых шелковых платьях, установленных для воспитанниц старшего (четвертого) возраста.

Слайд 24

Борщева Наталья ( 1758–1843) изображена в бальном платье, в котором танцевала на балу в Воспитательном обществе благородных девиц.

Слайд 25

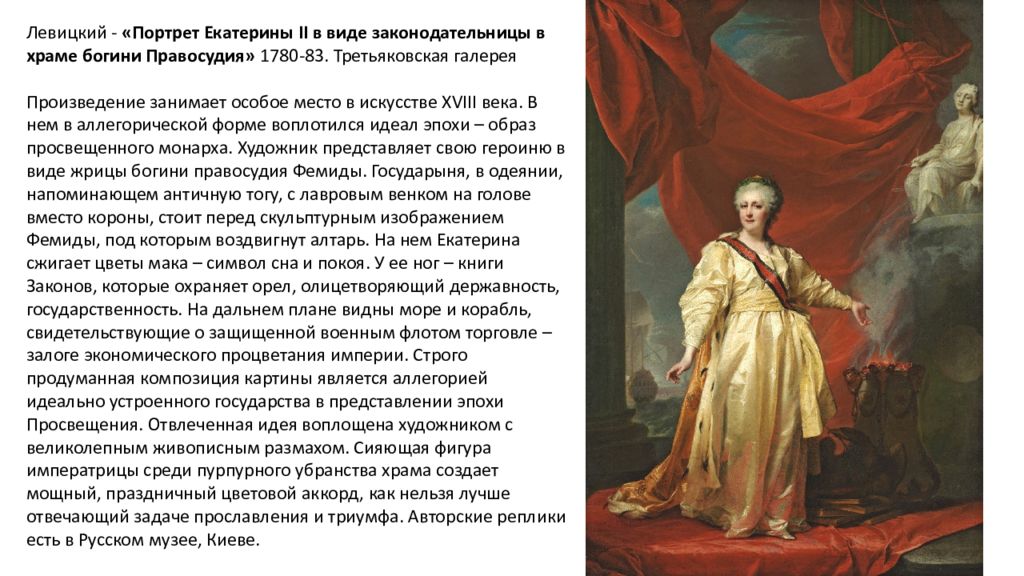

Левицкий - «Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия» 1780-83. Третьяковская галерея Произведение занимает особое место в искусстве XVIII века. В нем в аллегорической форме воплотился идеал эпохи – образ просвещенного монарха. Художник представляет свою героиню в виде жрицы богини правосудия Фемиды. Государыня, в одеянии, напоминающем античную тогу, с лавровым венком на голове вместо короны, стоит перед скульптурным изображением Фемиды, под которым воздвигнут алтарь. На нем Екатерина сжигает цветы мака – символ сна и покоя. У ее ног – книги Законов, которые охраняет орел, олицетворяющий державность, государственность. На дальнем плане видны море и корабль, свидетельствующие о защищенной военным флотом торговле – залоге экономического процветания империи. Строго продуманная композиция картины является аллегорией идеально устроенного государства в представлении эпохи Просвещения. Отвлеченная идея воплощена художником с великолепным живописным размахом. Сияющая фигура императрицы среди пурпурного убранства храма создает мощный, праздничный цветовой аккорд, как нельзя лучше отвечающий задаче прославления и триумфа. Авторские реплики есть в Русском музее, Киеве.

Слайд 26

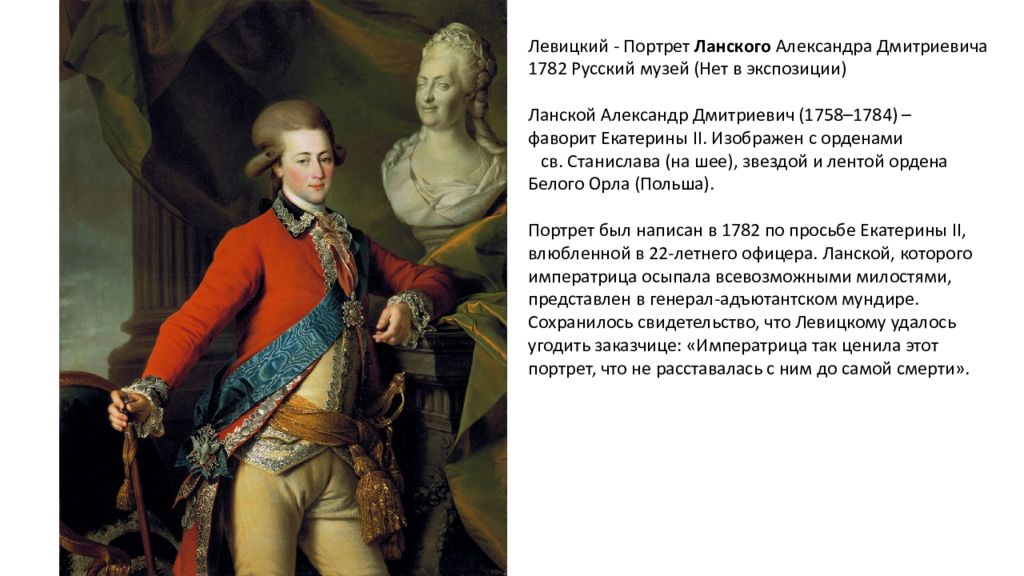

Левицкий - Портрет Ланского Александра Дмитриевича 1782 Русский музей (Нет в экспозиции) Ланской Александр Дмитриевич (1758–1784) – фаворит Екатерины II. Изображен с орденами св. Станислава (на шее), звездой и лентой ордена Белого Орла (Польша). Портрет был написан в 1782 по просьбе Екатерины II, влюбленной в 22-летнего офицера. Ланской, которого императрица осыпала всевозможными милостями, представлен в генерал-адъютантском мундире. Сохранилось свидетельство, что Левицкому удалось угодить заказчице: «Императрица так ценила этот портрет, что не расставалась с ним до самой смерти».

Слайд 27

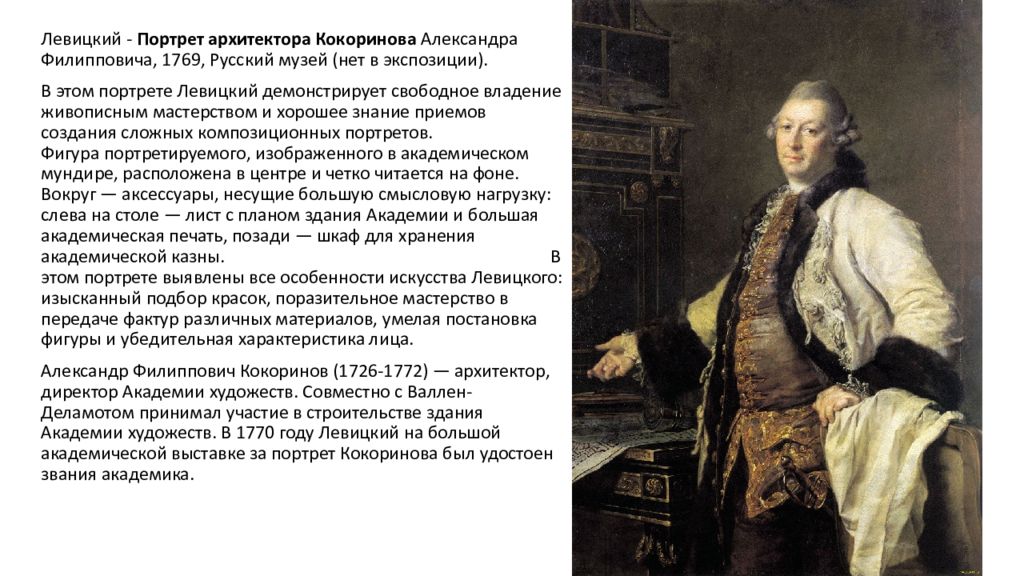

Левицкий - Портрет архитектора Кокоринова Александра Филипповича, 1769, Русский музей (нет в экспозиции ). В этом портрете Левицкий демонстрирует свободное владение живописным мастерством и хорошее знание приемов создания сложных композиционных портретов. Фигура портретируемого, изображенного в академическом мундире, расположена в центре и четко читается на фоне. Вокруг — аксессуары, несущие большую смысловую нагрузку: слева на столе — лист с планом здания Академии и большая академическая печать, позади — шкаф для хранения академической казны. В этом портрете выявлены все особенности искусства Левицкого: изысканный подбор красок, поразительное мастерство в передаче фактур различных материалов, умелая постановка фигуры и убедительная характеристика лица. Александр Филиппович Кокоринов (1726-1772) — архитектор, директор Академии художеств. Совместно с Валлен-Деламотом принимал участие в строительстве здания Академии художеств. В 1770 году Левицкий на большой академической выставке за портрет Кокоринова был удостоен звания академика.

Слайд 28

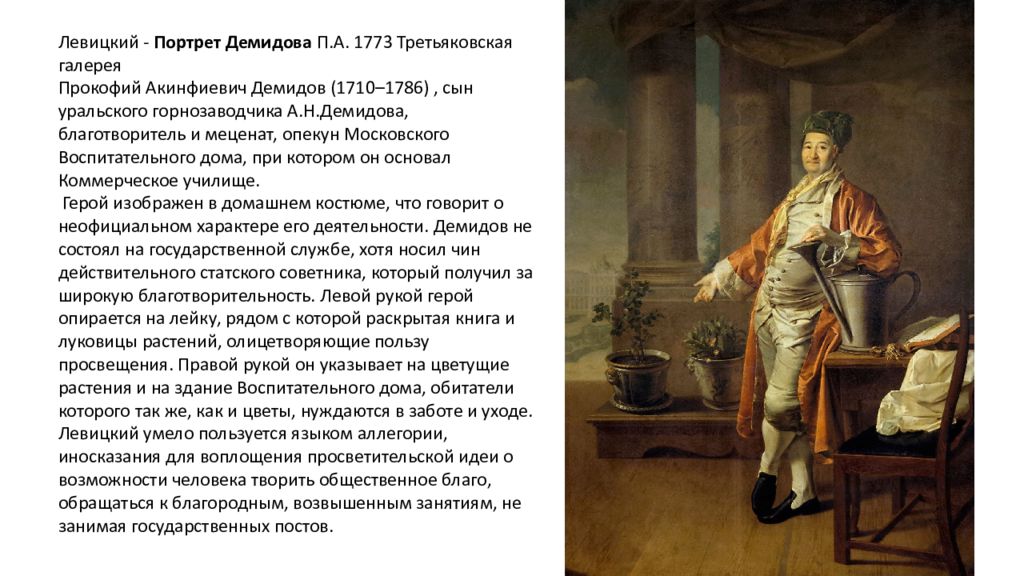

Левицкий - Портрет Демидова П.А. 1773 Третьяковская галерея Прокофий Акинфиевич Демидов (1710–1786), сын уральского горнозаводчика А.Н.Демидова, благотворитель и меценат, опекун Московского Воспитательного дома, при котором он основал Коммерческое училище. Герой изображен в домашнем костюме, что говорит о неофициальном характере его деятельности. Демидов не состоял на государственной службе, хотя носил чин действительного статского советника, который получил за широкую благотворительность. Левой рукой герой опирается на лейку, рядом с которой раскрытая книга и луковицы растений, олицетворяющие пользу просвещения. Правой рукой он указывает на цветущие растения и на здание Воспитательного дома, обитатели которого так же, как и цветы, нуждаются в заботе и уходе. Левицкий умело пользуется языком аллегории, иносказания для воплощения просветительской идеи о возможности человека творить общественное благо, обращаться к благородным, возвышенным занятиям, не занимая государственных постов.

Слайд 29

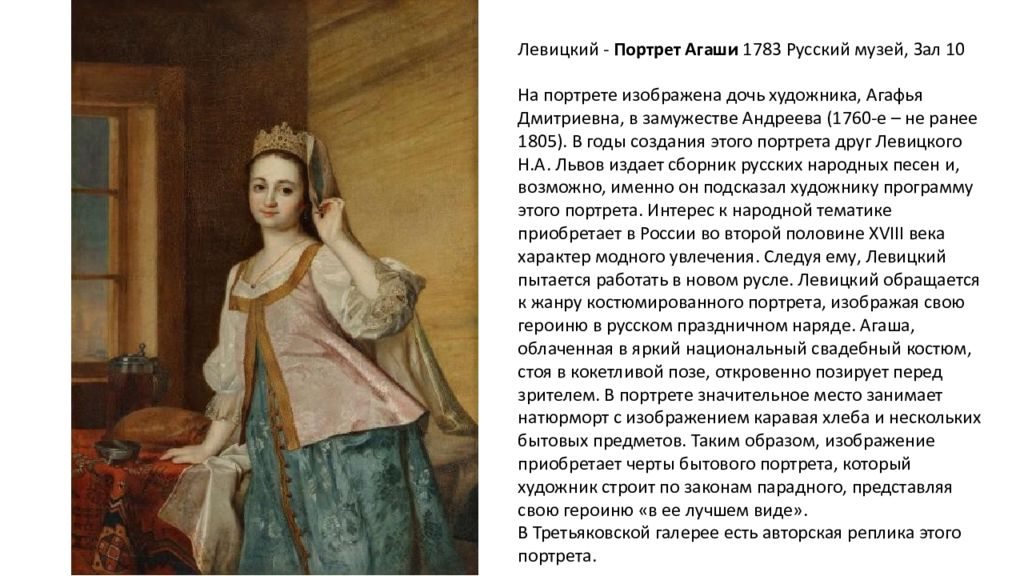

Левицкий - Портрет Агаши 1783 Русский музей, Зал 10 На портрете изображена дочь художника, Агафья Дмитриевна, в замужестве Андреева (1760-е – не ранее 1805). В годы создания этого портрета друг Левицкого Н.А. Львов издает сборник русских народных песен и, возможно, именно он подсказал художнику программу этого портрета. Интерес к народной тематике приобретает в России во второй половине XVIII века характер модного увлечения. Следуя ему, Левицкий пытается работать в новом русле. Левицкий обращается к жанру костюмированного портрета, изображая свою героиню в русском праздничном наряде. Агаша, облаченная в яркий национальный свадебный костюм, стоя в кокетливой позе, откровенно позирует перед зрителем. В портрете значительное место занимает натюрморт с изображением каравая хлеба и нескольких бытовых предметов. Таким образом, изображение приобретает черты бытового портрета, который художник строит по законам парадного, представляя свою героиню «в ее лучшем виде ». В Третьяковской галерее есть авторская реплика этого портрета.

Слайд 30

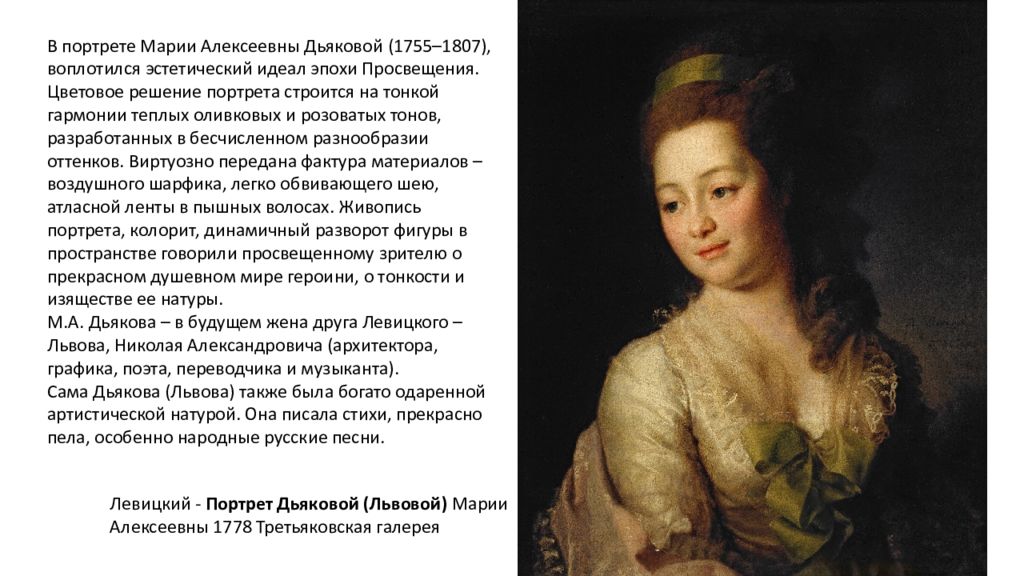

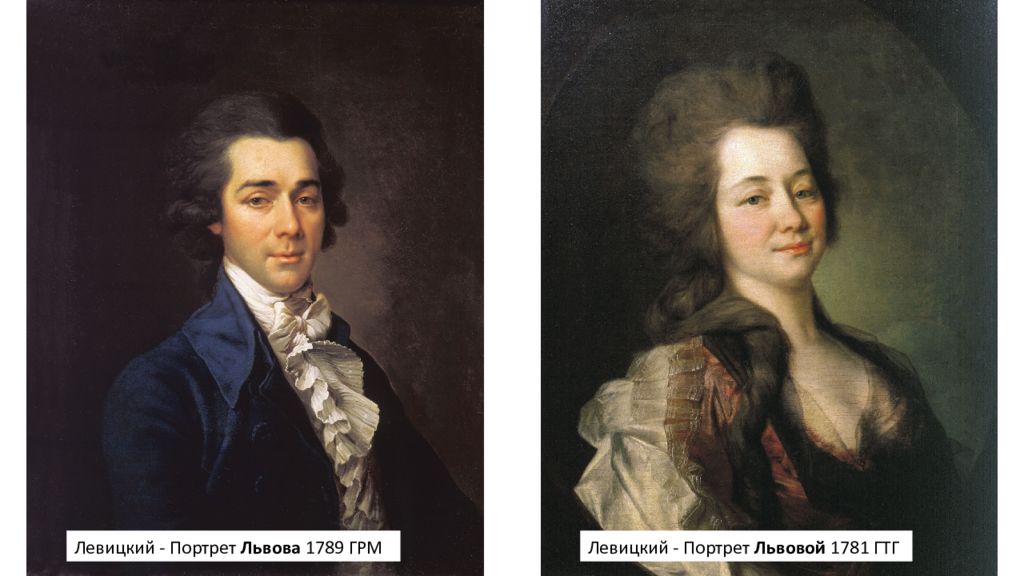

В портрете Марии Алексеевны Дьяковой (1755–1807), воплотился эстетический идеал эпохи Просвещения. Цветовое решение портрета строится на тонкой гармонии теплых оливковых и розоватых тонов, разработанных в бесчисленном разнообразии оттенков. Виртуозно передана фактура материалов – воздушного шарфика, легко обвивающего шею, атласной ленты в пышных волосах. Живопись портрета, колорит, динамичный разворот фигуры в пространстве говорили просвещенному зрителю о прекрасном душевном мире героини, о тонкости и изяществе ее натуры. М.А. Дьякова – в будущем жена друга Левицкого –Львова, Николая Александровича (архитектора, графика, поэта, переводчика и музыканта). Сама Дьякова (Львова) также была богато одаренной артистической натурой. Она писала стихи, прекрасно пела, особенно народные русские песни. Левицкий - Портрет Дьяковой (Львовой) Марии Алексеевны 1778 Третьяковская галерея

Слайд 32

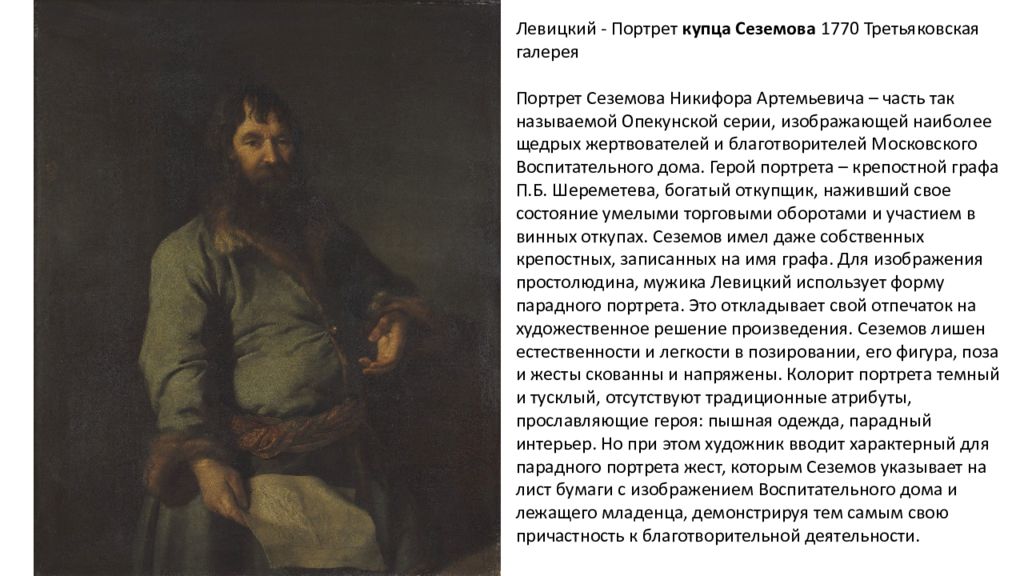

Левицкий - Портрет купца Сеземова 1770 Третьяковская галерея Портрет Сеземова Никифора Артемьевича – часть так называемой Опекунской серии, изображающей наиболее щедрых жертвователей и благотворителей Московского Воспитательного дома. Герой портрета – крепостной графа П.Б. Шереметева, богатый откупщик, наживший свое состояние умелыми торговыми оборотами и участием в винных откупах. Сеземов имел даже собственных крепостных, записанных на имя графа. Для изображения простолюдина, мужика Левицкий использует форму парадного портрета. Это откладывает свой отпечаток на художественное решение произведения. Сеземов лишен естественности и легкости в позировании, его фигура, поза и жесты скованны и напряжены. Колорит портрета темный и тусклый, отсутствуют традиционные атрибуты, прославляющие героя: пышная одежда, парадный интерьер. Но при этом художник вводит характерный для парадного портрета жест, которым Сеземов указывает на лист бумаги с изображением Воспитательного дома и лежащего младенца, демонстрируя тем самым свою причастность к благотворительной деятельности.

Слайд 33

Левицкий - Портрет калужского купца Билибина Ивана Харитоновича (1748-1808) Старшего 1801 Эрмитаж, Зал 174 Левицкий - Портрет Билибина Якова Ивановича ( 1779-1854 ), сына И.Х. 1801 Эрмитаж Левицкий - Портрет Билибина Ивана Ивановича (1782-1831), сына И.Х. 1800 Казань

Слайд 34

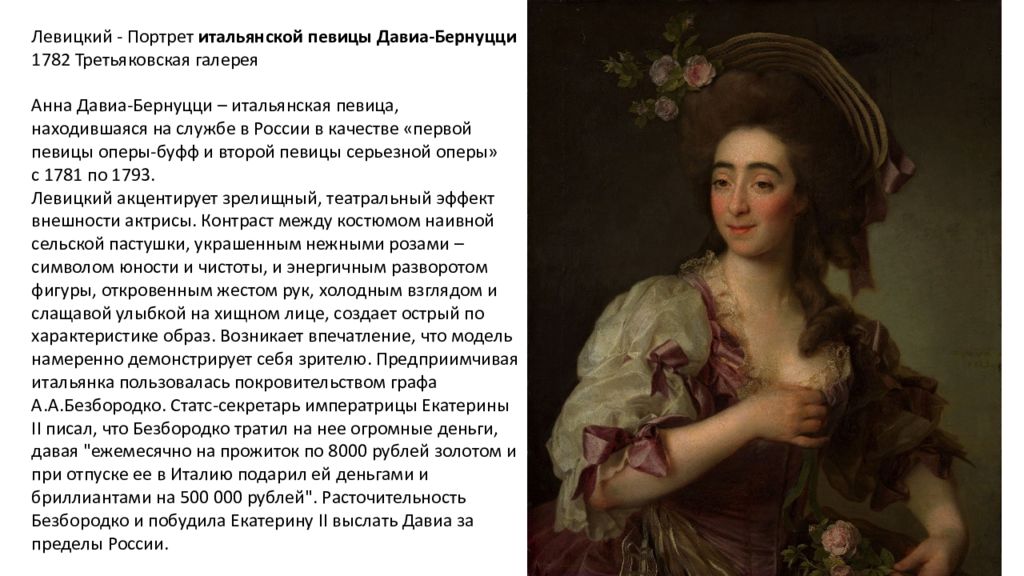

Левицкий - Портрет итальянской певицы Давиа- Бернуцци 1782 Третьяковская галерея Анна Давиа- Бернуцци – итальянская певица, находившаяся на службе в России в качестве «первой певицы оперы-буфф и второй певицы серьезной оперы» с 1781 по 1793. Левицкий акцентирует зрелищный, театральный эффект внешности актрисы. Контраст между костюмом наивной сельской пастушки, украшенным нежными розами – символом юности и чистоты, и энергичным разворотом фигуры, откровенным жестом рук, холодным взглядом и слащавой улыбкой на хищном лице, создает острый по характеристике образ. Возникает впечатление, что модель намеренно демонстрирует себя зрителю. Предприимчивая итальянка пользовалась покровительством графа А.А.Безбородко. Статс-секретарь императрицы Екатерины II писал, что Безбородко тратил на нее огромные деньги, давая "ежемесячно на прожиток по 8000 рублей золотом и при отпуске ее в Италию подарил ей деньгами и бриллиантами на 500 000 рублей". Расточительность Безбородко и побудила Екатерину II выслать Давиа за пределы России.

Слайд 35

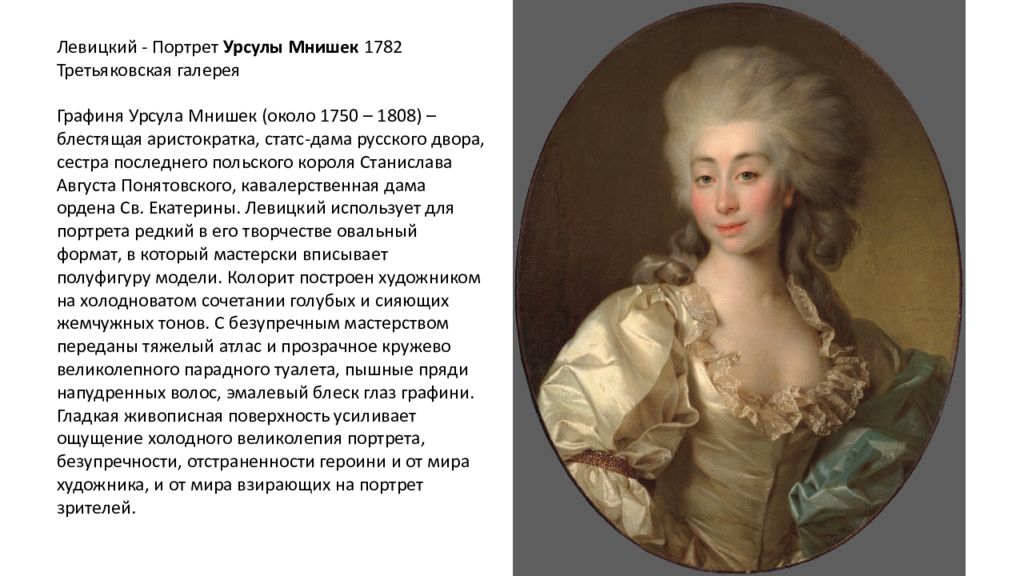

Левицкий - Портрет Урсулы Мнишек 1782 Третьяковская галерея Графиня Урсула Мнишек (около 1750 – 1808) – блестящая аристократка, статс-дама русского двора, сестра последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины. Левицкий использует для портрета редкий в его творчестве овальный формат, в который мастерски вписывает полуфигуру модели. Колорит построен художником на холодноватом сочетании голубых и сияющих жемчужных тонов. С безупречным мастерством переданы тяжелый атлас и прозрачное кружево великолепного парадного туалета, пышные пряди напудренных волос, эмалевый блеск глаз графини. Гладкая живописная поверхность усиливает ощущение холодного великолепия портрета, безупречности, отстраненности героини и от мира художника, и от мира взирающих на портрет зрителей.

Слайд 36

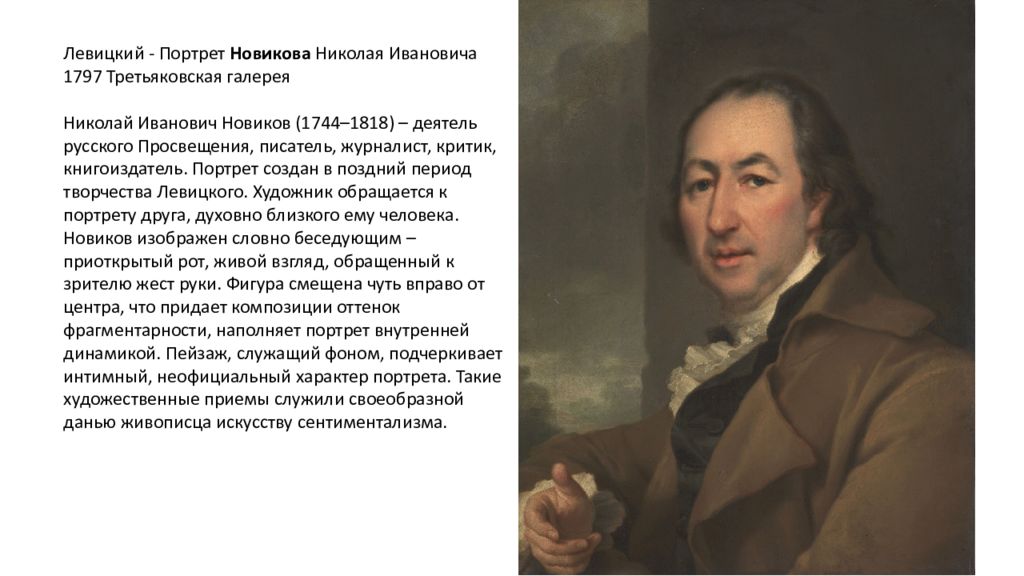

Левицкий - Портрет Новикова Николая Ивановича 1797 Третьяковская галерея Николай Иванович Новиков (1744–1818) – деятель русского Просвещения, писатель, журналист, критик, книгоиздатель. Портрет создан в поздний период творчества Левицкого. Художник обращается к портрету друга, духовно близкого ему человека. Новиков изображен словно беседующим – приоткрытый рот, живой взгляд, обращенный к зрителю жест руки. Фигура смещена чуть вправо от центра, что придает композиции оттенок фрагментарности, наполняет портрет внутренней динамикой. Пейзаж, служащий фоном, подчеркивает интимный, неофициальный характер портрета. Такие художественные приемы служили своеобразной данью живописца искусству сентиментализма.

Слайд 37

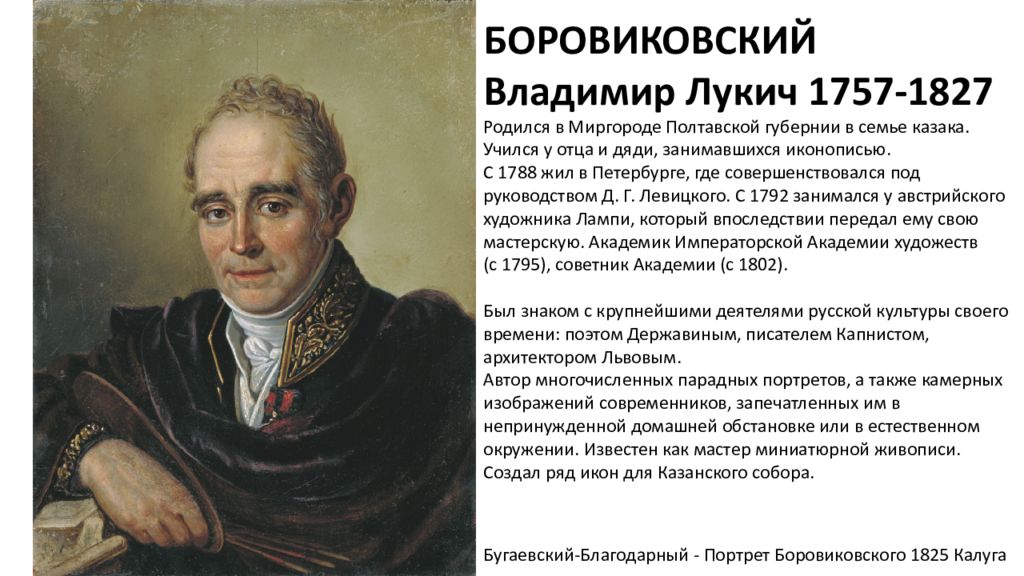

БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич 1757-1827 Родился в Миргороде Полтавской губернии в семье казака. Учился у отца и дяди, занимавшихся иконописью. С 1788 жил в Петербурге, где совершенствовался под руководством Д. Г. Левицкого. С 1792 занимался у австрийского художника Лампи, который впоследствии передал ему свою мастерскую. Академик Императорской Академии художеств ( с 1795), советник Академии (с 1802). Был знаком с крупнейшими деятелями русской культуры своего времени: поэтом Державиным, писателем Капнистом, архитектором Львовым. Автор многочисленных парадных портретов, а также камерных изображений современников, запечатленных им в непринужденной домашней обстановке или в естественном окружении. Известен как мастер миниатюрной живописи. Создал ряд икон для Казанского собора. Бугаевский -Благодарный - Портрет Боровиковского 1825 Калуга

Слайд 38

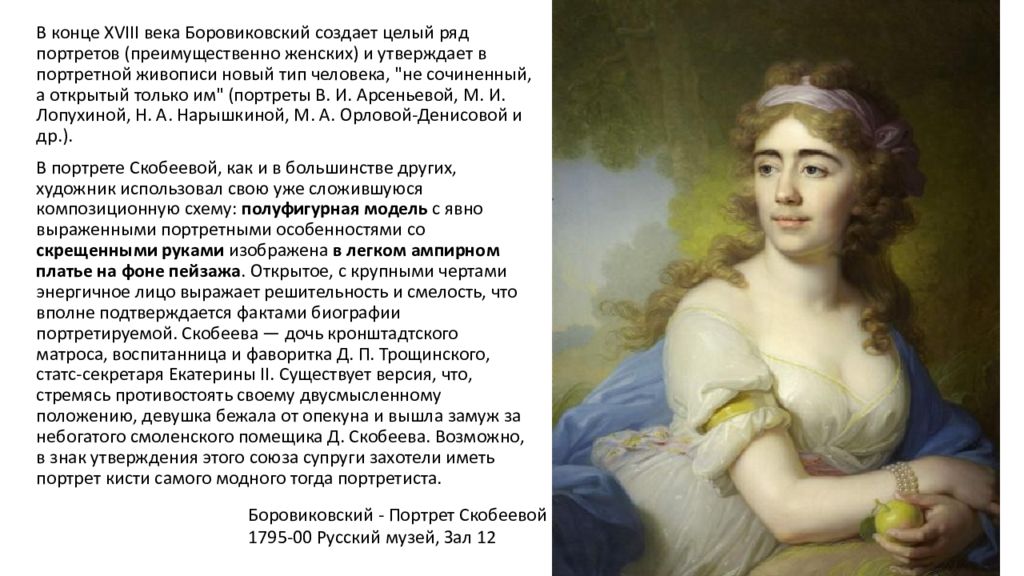

В конце ХVIII века Боровиковский создает целый ряд портретов (преимущественно женских) и утверждает в портретной живописи новый тип человека, "не сочиненный, а открытый только им" (портреты В. И. Арсеньевой, М. И. Лопухиной, Н. А. Нарышкиной, М. А. Орловой-Денисовой и др.). В портрете Скобеевой, как и в большинстве других, художник использовал свою уже сложившуюся композиционную схему: полуфигурная модель с явно выраженными портретными особенностями со скрещенными руками изображена в легком ампирном платье на фоне пейзажа. Открытое, с крупными чертами энергичное лицо выражает решительность и смелость, что вполне подтверждается фактами биографии портретируемой. Скобеева — дочь кронштадтского матроса, воспитанница и фаворитка Д. П. Трощинского, статс-секретаря Екатерины II. Существует версия, что, стремясь противостоять своему двусмысленному положению, девушка бежала от опекуна и вышла замуж за небогатого смоленского помещика Д. Скобеева. Возможно, в знак утверждения этого союза супруги захотели иметь портрет кисти самого модного тогда портретиста. Боровиковский - Портрет Скобеевой 1795-00 Русский музей, Зал 12

Слайд 39

В портрете Марии Ивановны Лопухиной (1779–1803), урожденной графини Толстой, сформулирован эстетический идеал сентиментализма. Художника особенно привлекают нюансы в состоянии человека, жизнь его души. Элегическая мечтательность, томная нежность пронизывают всю художественную ткань произведения. Неясные, размытые контуры, сложные градации холодноватого колорита, переливающегося голубыми, сиреневыми, зеленоватыми, серебристыми оттенками, объединяют фигуру и пейзаж в единый гармоничный, музыкальный образ. Яркой голубизне васильков, цветущих во ржи, вторит насыщенный тон пояса героини, золотистые колосья перекликаются по цвету с цепочкой, украшающей руку Лопухиной, розовато-сиреневый шарф «соседствует» с поникшими розами. Васильки, колосья ржи, склонившиеся ветви олицетворяют образ сельского пейзажа, которому соответствуют изысканно простое одеяние героини, мягкое, задумчивое выражение ее лица. Человек эпохи сентиментализма стремится слиться с естественной природой, ощутить себя частью живой натуры. Боровиковский - Портрет Лопухиной 1797 Третьяковская галерея

Слайд 40

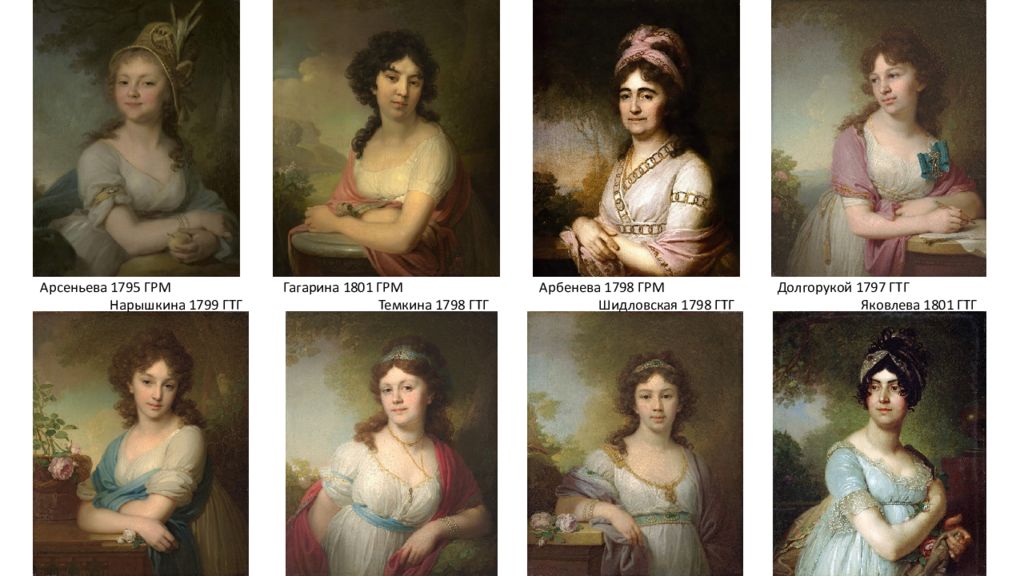

Арсеньева 1795 ГРМ Гагарина 1801 ГРМ Арбенева 1798 ГРМ Долгорукой 1797 ГТГ Нарышкина 1799 ГТГ Темкина 1798 ГТГ Шидловская 1798 ГТГ Яковлева 1801 ГТГ

Слайд 41

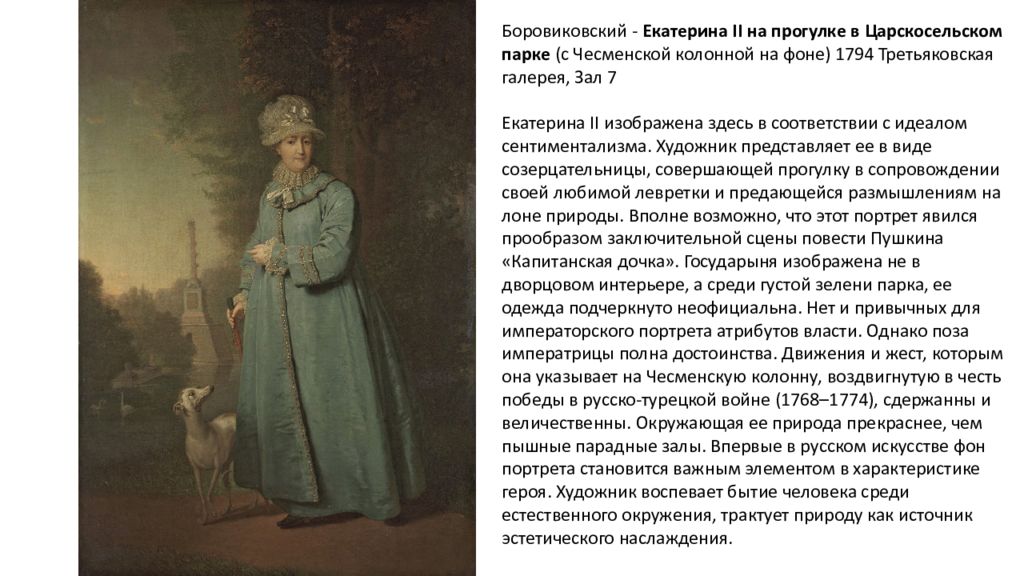

Боровиковский - Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне ) 1794 Третьяковская галерея, Зал 7 Екатерина II изображена здесь в соответствии с идеалом сентиментализма. Художник представляет ее в виде созерцательницы, совершающей прогулку в сопровождении своей любимой левретки и предающейся размышлениям на лоне природы. Вполне возможно, что этот портрет явился прообразом заключительной сцены повести Пушкина «Капитанская дочка». Государыня изображена не в дворцовом интерьере, а среди густой зелени парка, ее одежда подчеркнуто неофициальна. Нет и привычных для императорского портрета атрибутов власти. Однако поза императрицы полна достоинства. Движения и жест, которым она указывает на Чесменскую колонну, воздвигнутую в честь победы в русско-турецкой войне (1768–1774), сдержанны и величественны. Окружающая ее природа прекраснее, чем пышные парадные залы. Впервые в русском искусстве фон портрета становится важным элементом в характеристике героя. Художник воспевает бытие человека среди естественного окружения, трактует природу как источник эстетического наслаждения.

Слайд 42

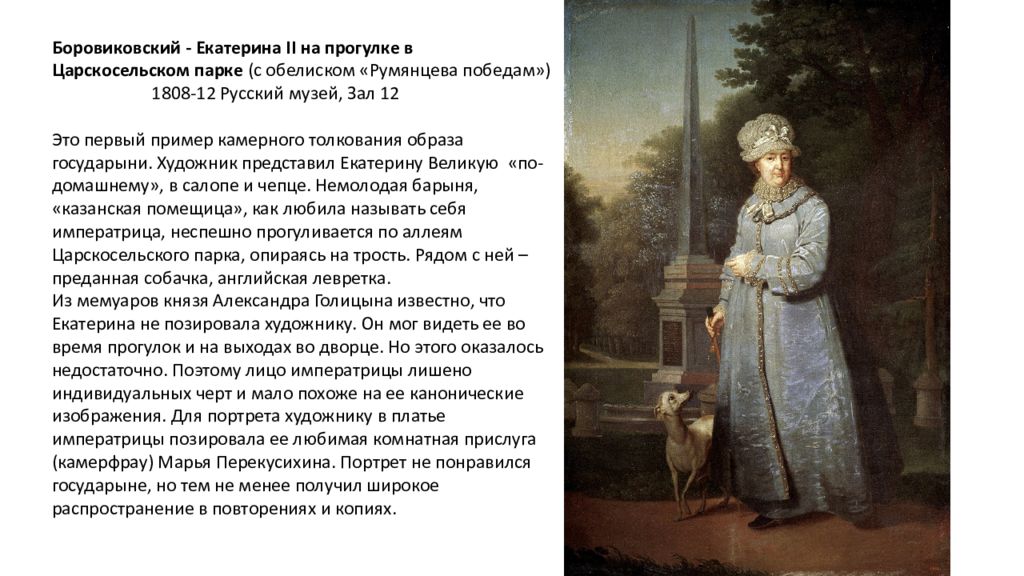

Боровиковский - Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с обелиском «Румянцева победам») 1808-12 Русский музей, Зал 12 Это первый пример камерного толкования образа государыни. Художник представил Екатерину Великую « по-домашнему», в салопе и чепце. Немолодая барыня, «казанская помещица», как любила называть себя императрица, неспешно прогуливается по аллеям Царскосельского парка, опираясь на трость. Рядом с ней – преданная собачка, английская левретка. Из мемуаров князя Александра Голицына известно, что Екатерина не позировала художнику. Он мог видеть ее во время прогулок и на выходах во дворце. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому лицо императрицы лишено индивидуальных черт и мало похоже на ее канонические изображения. Для портрета художнику в платье императрицы позировала ее любимая комнатная прислуга ( камерфрау ) Марья Перекусихина. Портрет не понравился государыне, но тем не менее получил широкое распространение в повторениях и копиях.

Слайд 43

Боровиковский - Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке ( с Чесменской колонной на фоне ) 1794 Третьяковская галерея Боровиковский - Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке ( с обелиском «Румянцева победам» ) 1808-12 Русский музей

Слайд 44

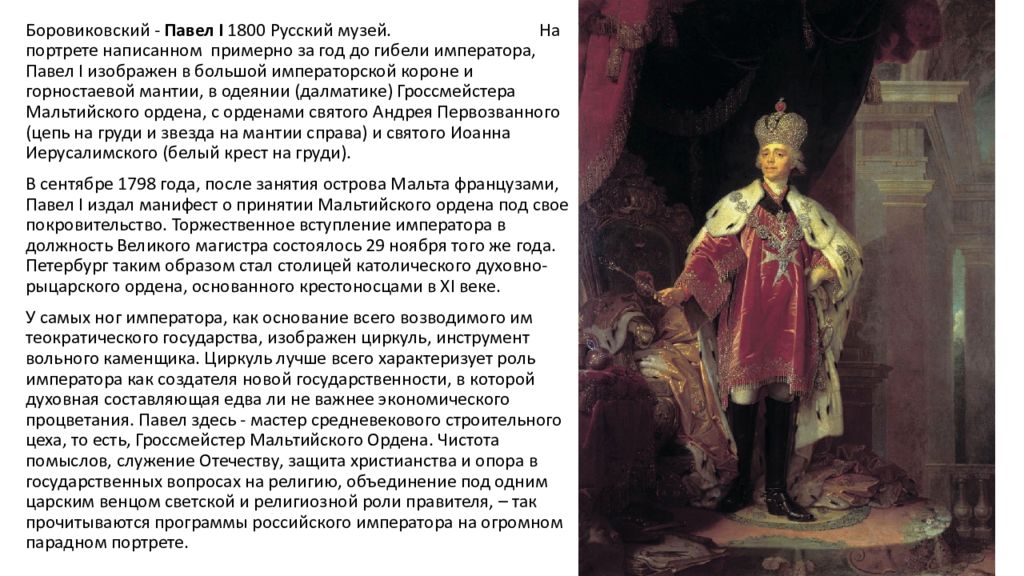

Боровиковский - Павел I 1800 Русский музей. На портрете написанном примерно за год до гибели императора, Павел I изображен в большой императорской короне и горностаевой мантии, в одеянии (далматике) Гроссмейстера Мальтийского ордена, с орденами святого Андрея Первозванного (цепь на груди и звезда на мантии справа) и святого Иоанна Иерусалимского (белый крест на груди ). В сентябре 1798 года, после занятия острова Мальта французами, Павел I издал манифест о принятии Мальтийского ордена под свое покровительство. Торжественное вступление императора в должность Великого магистра состоялось 29 ноября того же года. Петербург таким образом стал столицей католического духовно-рыцарского ордена, основанного крестоносцами в XI веке. У самых ног императора, как основание всего возводимого им теократического государства, изображен циркуль, инструмент вольного каменщика. Циркуль лучше всего характеризует роль императора как создателя новой государственности, в которой духовная составляющая едва ли не важнее экономического процветания. Павел здесь - мастер средневекового строительного цеха, то есть, Гроссмейстер Мальтийского Ордена. Чистота помыслов, служение Отечеству, защита христианства и опора в государственных вопросах на религию, объединение под одним царским венцом светской и религиозной роли правителя, – так прочитываются программы российского императора на огромном парадном портрете.

Слайд 45

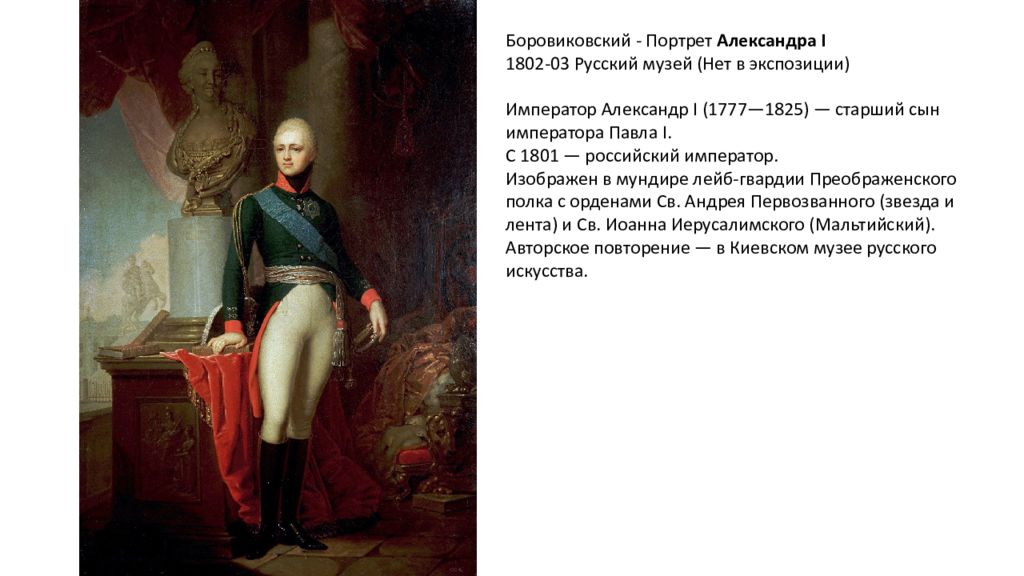

Боровиковский - Портрет Александра I 1802-03 Русский музей (Нет в экспозиции) Император Александр I (1777—1825) — старший сын императора Павла I. С 1801 — российский император. Изображен в мундире лейб-гвардии Преображенского полка с орденами Св. Андрея Первозванного (звезда и лента) и Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский). Авторское повторение — в Киевском музее русского искусства.

Слайд 46

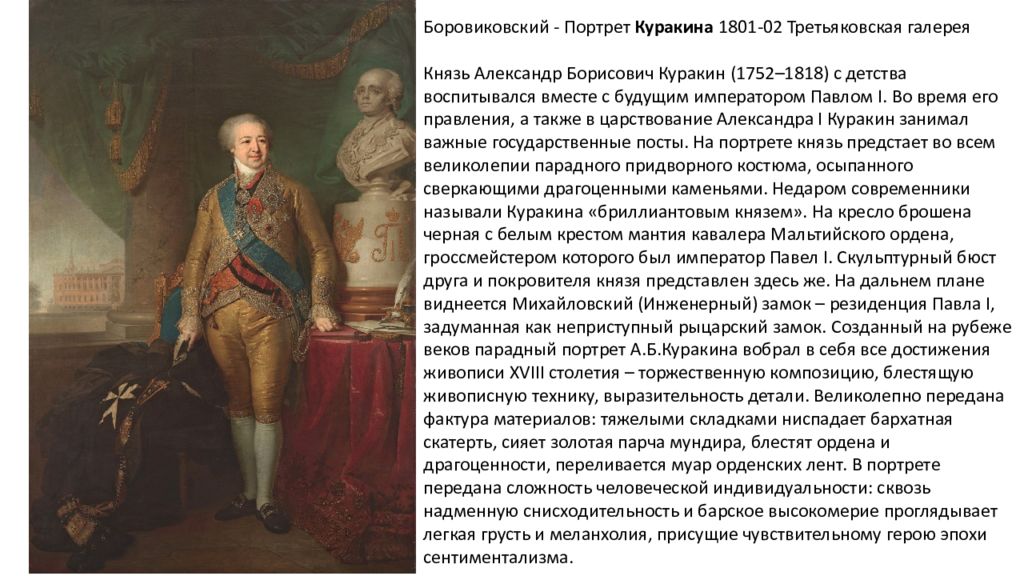

Боровиковский - Портрет Куракина 1801-02 Третьяковская галерея Князь Александр Борисович Куракин (1752–1818) с детства воспитывался вместе с будущим императором Павлом I. Во время его правления, а также в царствование Александра I Куракин занимал важные государственные посты. На портрете князь предстает во всем великолепии парадного придворного костюма, осыпанного сверкающими драгоценными каменьями. Недаром современники называли Куракина «бриллиантовым князем». На кресло брошена черная с белым крестом мантия кавалера Мальтийского ордена, гроссмейстером которого был император Павел I. Скульптурный бюст друга и покровителя князя представлен здесь же. На дальнем плане виднеется Михайловский (Инженерный) замок – резиденция Павла I, задуманная как неприступный рыцарский замок. Созданный на рубеже веков парадный портрет А.Б.Куракина вобрал в себя все достижения живописи XVIII столетия – торжественную композицию, блестящую живописную технику, выразительность детали. Великолепно передана фактура материалов: тяжелыми складками ниспадает бархатная скатерть, сияет золотая парча мундира, блестят ордена и драгоценности, переливается муар орденских лент. В портрете передана сложность человеческой индивидуальности: сквозь надменную снисходительность и барское высокомерие проглядывает легкая грусть и меланхолия, присущие чувствительному герою эпохи сентиментализма.

Слайд 47

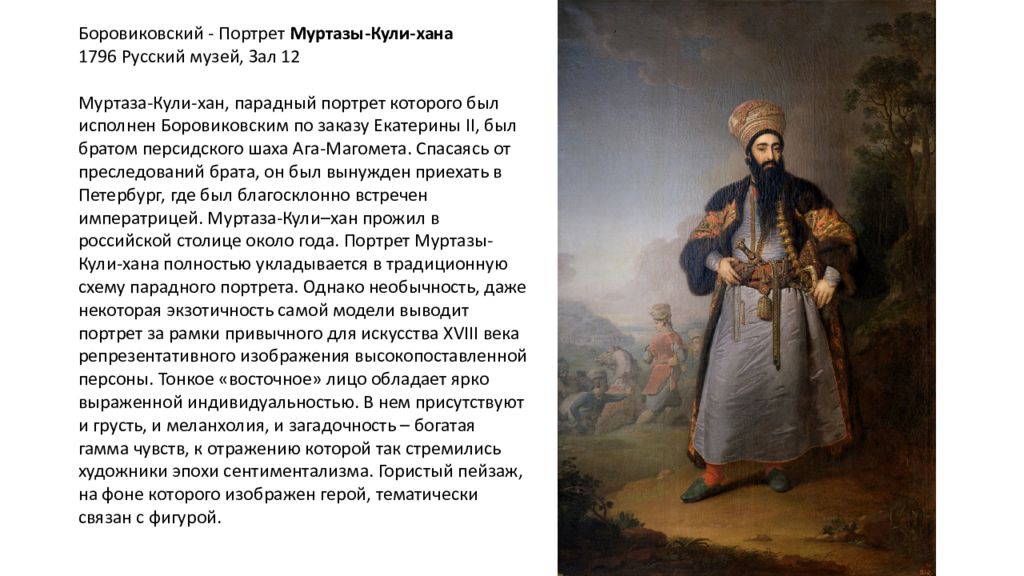

Боровиковский - Портрет Муртазы-Кули-хана 1796 Русский музей, Зал 12 Муртаза-Кули-хан, парадный портрет которого был исполнен Боровиковским по заказу Екатерины II, был братом персидского шаха Ага-Магомета. Спасаясь от преследований брата, он был вынужден приехать в Петербург, где был благосклонно встречен императрицей. Муртаза-Кули–хан прожил в российской столице около года. Портрет Муртазы-Кули-хана полностью укладывается в традиционную схему парадного портрета. Однако необычность, даже некоторая экзотичность самой модели выводит портрет за рамки привычного для искусства XVIII века репрезентативного изображения высокопоставленной персоны. Тонкое «восточное» лицо обладает ярко выраженной индивидуальностью. В нем присутствуют и грусть, и меланхолия, и загадочность – богатая гамма чувств, к отражению которой так стремились художники эпохи сентиментализма. Гористый пейзаж, на фоне которого изображен герой, тематически связан с фигурой.

Слайд 48

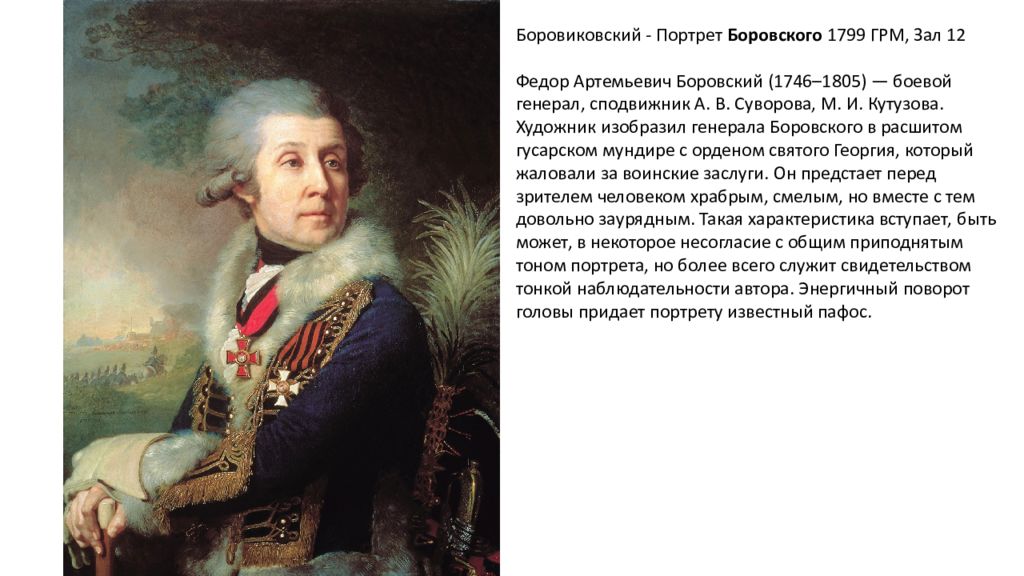

Боровиковский - Портрет Боровского 1799 ГРМ, Зал 12 Федор Артемьевич Боровский (1746–1805) — боевой генерал, сподвижник А. В. Суворова, М. И. Кутузова. Художник изобразил генерала Боровского в расшитом гусарском мундире с орденом святого Георгия, который жаловали за воинские заслуги. Он предстает перед зрителем человеком храбрым, смелым, но вместе с тем довольно заурядным. Такая характеристика вступает, быть может, в некоторое несогласие с общим приподнятым тоном портрета, но более всего служит свидетельством тонкой наблюдательности автора. Энергичный поворот головы придает портрету известный пафос.

Слайд 49

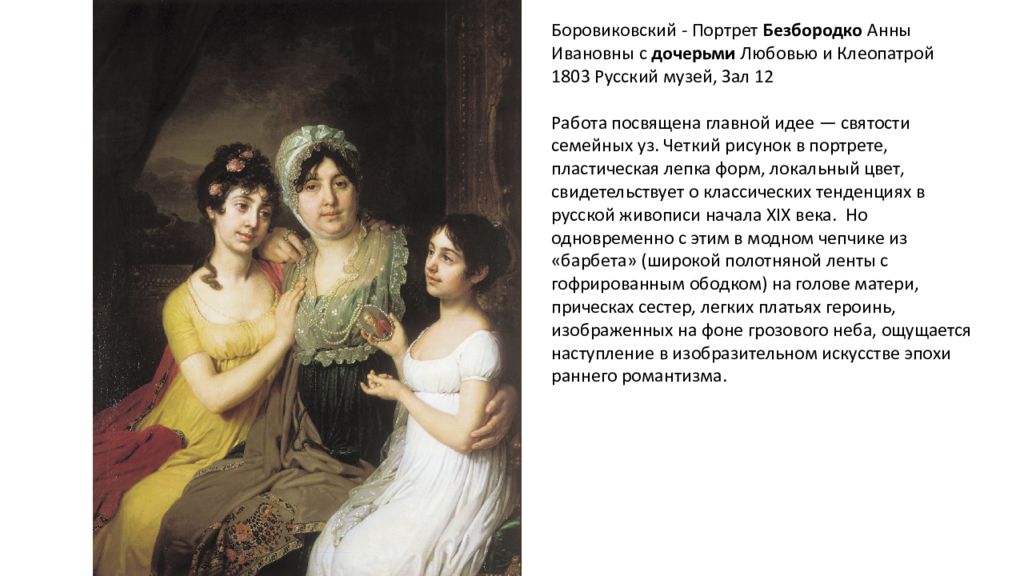

Боровиковский - Портрет Безбородко Анны Ивановны с дочерьми Любовью и Клеопатрой 1803 Русский музей, Зал 12 Работа посвящена главной идее — святости семейных уз. Четкий рисунок в портрете, пластическая лепка форм, локальный цвет, свидетельствует о классических тенденциях в русской живописи начала XIX века. Но одновременно с этим в модном чепчике из «барбета» (широкой полотняной ленты с гофрированным ободком) на голове матери, прическах сестер, легких платьях героинь, изображенных на фоне грозового неба, ощущается наступление в изобразительном искусстве эпохи раннего романтизма.

Слайд 50

Боровиковский - Портрет сестер Гагариных 1802 Третьяковская галерея, Зал 7 На портрете Анны Гавриловны (1782–1856) и Варвары Гавриловны (1784–1808) Гагариных представлены дочери действительного тайного советника князя Г.П.Гагарина. Девушки, изображенные на фоне зелени парка, музицируют. Одна из них поет, другая аккомпанирует ей на гитаре, демонстрируя излюбленное в сентиментализме «родство душ». По сравнению с более ранними произведениями Боровиковского в портрете сестер Гагариных более явно проступают черты позднего классицизма. Художественный язык становится более определенным, ясным и конкретным, колорит приобретает яркость и локальность цветов, контуры четче очерчены, в картине появляется намек на сюжет, рассказ.

Слайд 51

Боровиковский - Портрет писательницы мадам де Сталь 1812 Третьяковская галерея Анна Луиза Жермена де Сталь (1766–1817 ) – французская писательница. В Париже ее салон был влиятельным литературным и политическим центром. Высказанная де Сталь идея о взаимодействии литературы и общественного строя показалась опасной Наполеону Бонапарту, тогда первому консулу, и ей было приказано покинуть Францию. Писательница много путешествовала по Европе. В 1814, после падения Наполеона, вернулась в Париж. Портрет создан в год приезда де Сталь в Санкт-Петербург. Почти романтическая страстность и напор чувств сочетаются в портрете со строгим, немногословным языком классицизма: лаконичным рисунком и ритмом линий, скульптурной пластикой форм. Сильной и монументальной изобразил мятежную француженку художник. Внутренний напор, сила исходит от одушевленного мыслью, энергичного лица. Рядом с де Сталь изображен мраморный бюст Екатерины II.