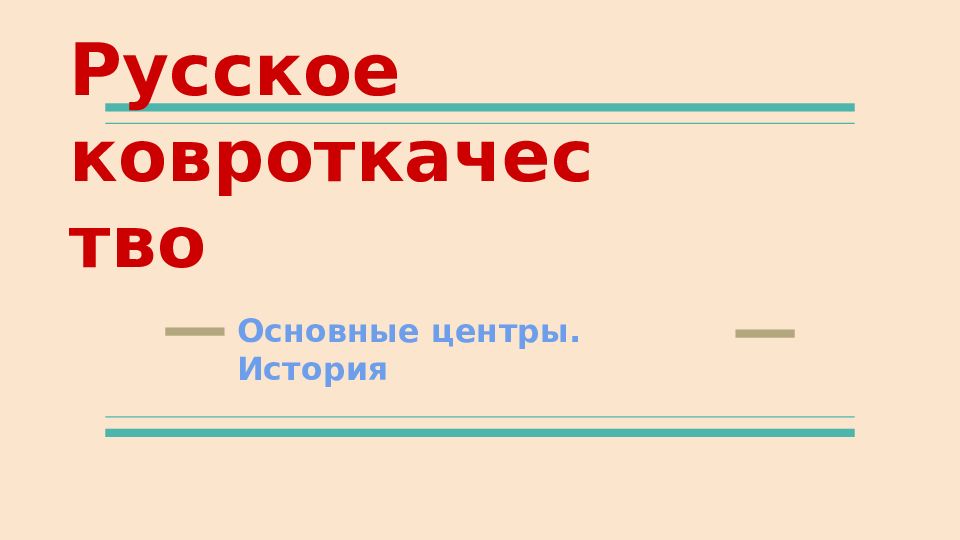

Ткачество - древнейшее ремесло. Возникло как эволюция плетения в неолите. Ковер - древнейшее изобретение для утепления и декорирования любого дома. Самый древний ковер обнаружили в знаменитом Пазарыкском кургане на Алтае, соткан был вероятно в Ассирии и теперь хранится в Эрмитаже, украшен лаконичным орнаментом с ярко выраженными антропоморфными и зооморфными элементами (всадники на лошадях). Ковер служил не только украшением, но и хранителем ценной информации. Зачастую ковер можно было читать как книгу. При правильном хранении ковры могут жить не одну сотню и даже тысячу лет. Особое признание ковры получили в культуре кочевых народов и стали широко распространяться по ареалам обитания племен.

Слайд 3: Русское ковроткачество. Основные центры. История

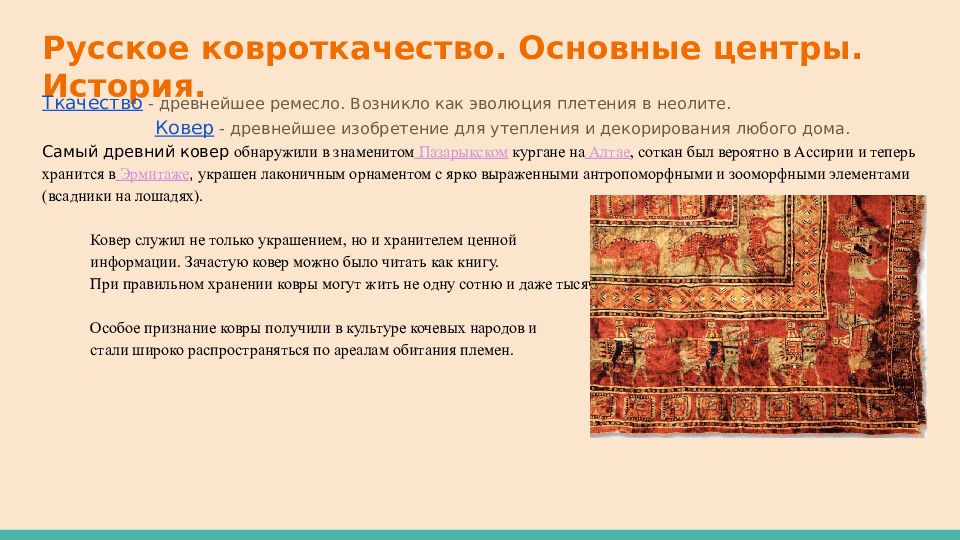

Характеристика и классификация по характеру узоров и технике исполнения: ворсовые, безворсовые и войлочные. Ворсовые - ковры имеют мягкую ворсовую поверхность, которую образуют ковровые узлы, завязанные на нитях основы. Делятся на собственно ворсовые (высота ворса 4-10 мм) кавказские и среднеазиатские с геометрическим рисунком; махровые – более рыхлые сибирские ковры с высотой ворса 20-30 мм, чаще с растительным узором; прибалтийские ковры в технике рю-ю с длиною ворса 70-80 мм. Гладкие, в свою очередь, делятся на односторонние (рисунок прочитывается только с лицевой стороны) – это кавказские ковры сумахи и ямани, поверхность которых напоминает вязанную на спицах, гобелены – декоративные настенные панно со свободным рисунком; двусторонние (рисунок можно читать с любой стороны, изнанка отсутствует) – это, прежде всего, паласы с геометрическим или цветочным узором и килимы, которые ткались в южных районах: на Украине, в Молдавии, Румынии, для их рисунка характерны плавные растительные линии и силуэты, которые, однако, могут сочетаться и с геометрическими.

Слайд 4: Русское ковроткачество. Основные центры. История

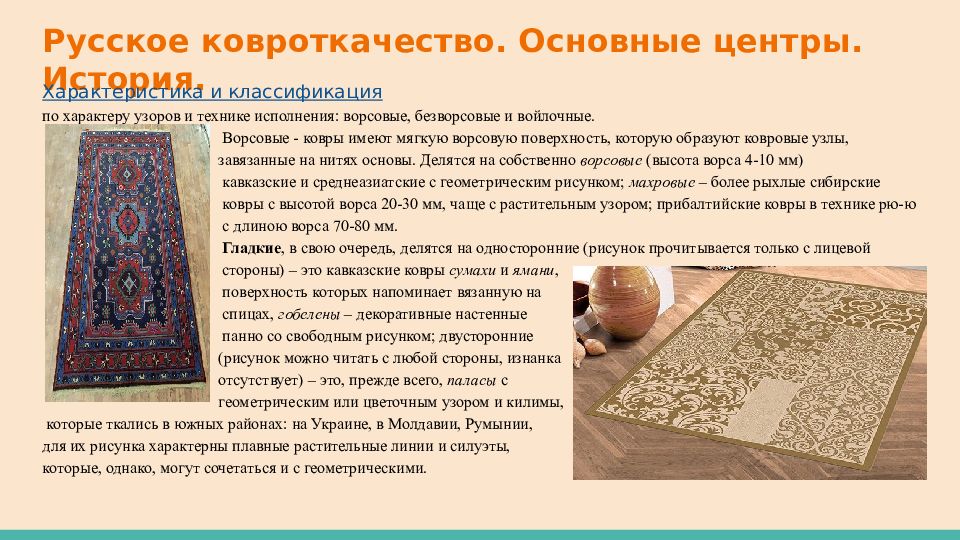

Орнамент ковров бывает двух основных видов: геометрическим и растительным. Геометрический орнамент состоит из прямоугольников, треугольников, ромбов, квадратов, кругов, крючкообразных, зигзагообразных и подобных им форм. В узорах ковров эти формы сочетаются в различных комбинациях и пропорциональных соотношениях, чем и достигается орнаментальное богатство этого искусства. Примечательно, что каждая форма геометрического узора, как правило, имеет свой ведущий цвет, отделяемый от цвета другого узора одним или несколькими контурами. Растительный орнамент, одним из распространенных приемов его изображения является светотеневая (условно-объемная) проработка рисунка, позволяющая без труда узнать растение. Второй прием использования в рисунке ковра растительных форм заключается в плоскостном изображении мотивов. Плоскостное изображение позволяет выявить структурную красоту силуэта каждой отдельной детали, предельно обобщить форму растения и отразить самые характерные его признаки. Плоскостному решению соответствует и распределение цвета в мотиве. Каждая плоскостно решенная деталь орнамента имеет локальный цвет.

Слайд 5: Русское ковроткачество. Основные центры. История

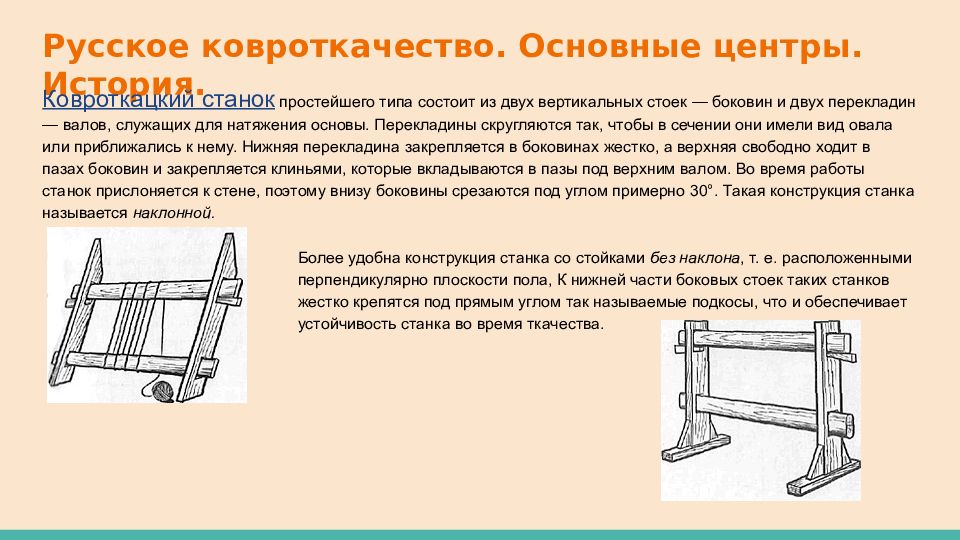

Ковроткацкий станок простейшего типа состоит из двух вертикальных стоек — боковин и двух перекладин — валов, служащих для натяжения основы. Перекладины скругляются так, чтобы в сечении они имели вид овала или приближались к нему. Нижняя перекладина закрепляется в боковинах жестко, а верхняя свободно ходит в пазах боковин и закрепляется клиньями, которые вкладываются в пазы под верхним валом. Во время работы станок прислоняется к стене, поэтому внизу боковины срезаются под углом примерно 30°. Такая конструкция станка называется наклонной. Более удобна конструкция станка со стойками без наклона, т. е. расположенными перпендикулярно плоскости пола, К нижней части боковых стоек таких станков жестко крепятся под прямым углом так называемые подкосы, что и обеспечивает устойчивость станка во время ткачества.

Слайд 6: Русское ковроткачество. Основные центры. История

Структура ковра ручной работы состоит из 7 частей: основа, узлы, боковая кромка, ворс, уток, завершающая кромка и бахрома. Все это создается вручную с помощью пряжи и ткацкого станка.

Слайд 7: Русское ковроткачество. Основные центры. История

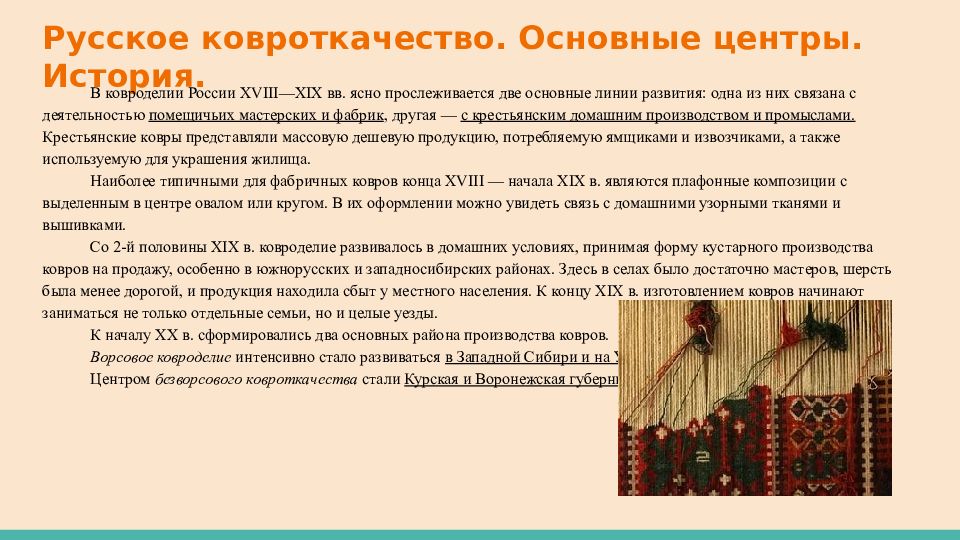

В ковроделии России XVIII—XIX вв. ясно прослеживается две основные линии развития: одна из них связана с деятельностью помещичьих мастерских и фабрик, другая — с крестьянским домашним производством и промыслами. Крестьянские ковры представляли массовую дешевую продукцию, потребляемую ямщиками и извозчиками, а также используемую для украшения жилища. Наиболее типичными для фабричных ковров конца XVIII — начала XIX в. являются плафонные композиции с выделенным в центре овалом или кругом. В их оформлении можно увидеть связь с домашними узорными тканями и вышивками. Со 2-й половины XIX в. ковроделие развивалось в домашних условиях, принимая форму кустарного производства ковров на продажу, особенно в южнорусских и западносибирских районах. Здесь в селах было достаточно мастеров, шерсть была менее дорогой, и продукция находила сбыт у местного населения. К концу XIX в. изготовлением ковров начинают заниматься не только отдельные семьи, но и целые уезды. К началу XX в. сформировались два основных района производства ковров. Ворсовое ковроделие интенсивно стало развиваться в Западной Сибири и на Урале. Центром безворсового ковроткачества стали Курская и Воронежская губернии.

Слайд 8: Русское ковроткачество. Основные центры. История

Широкое развитие русского ковроделия было связано и с ямским промыслом. Ямщики использовали дешевые ковры и ковровые изделия для покрытия сидений саней, тарантасов, возков. Гладкие безворсовые и махровые изделия служили в качестве одеял для путешественников. В народе их называли попонами или каролинками. Недорогими ковриками покрывали лошадей. Большую известность получило производство ковров в селе Канаши и других селах Шадринского уезда. В Шадринском уезде производились различные виды ковров: санные, настенные, налавочники, насундучники. Наибольшую известность получили санные ковры. Их назначение — утеплять и украшать сани — определило и особенности орнамента, и технику их изготовления (это ковры длинноворсовые с небольшой плотностью). Санные ковры имели необычное членение композиций. Часто их рисунок делился на две части, павлопосадские платки купить при этом каждая имела свой чаще всего растительный узор. Иногда середина санных ковров обрамлялась с двух сторон разными орнаментациями и колоритом, широкими каймами. Такие ковры имели подчеркнуто декоративное решение, их узоры и расцветки придавали им не только нарядный вид, но и были видны издалека, что имело большое значение в дальнем и длительном путешествии, особенно в зимнее время.

Слайд 9: Русское ковроткачество. Основные центры. История

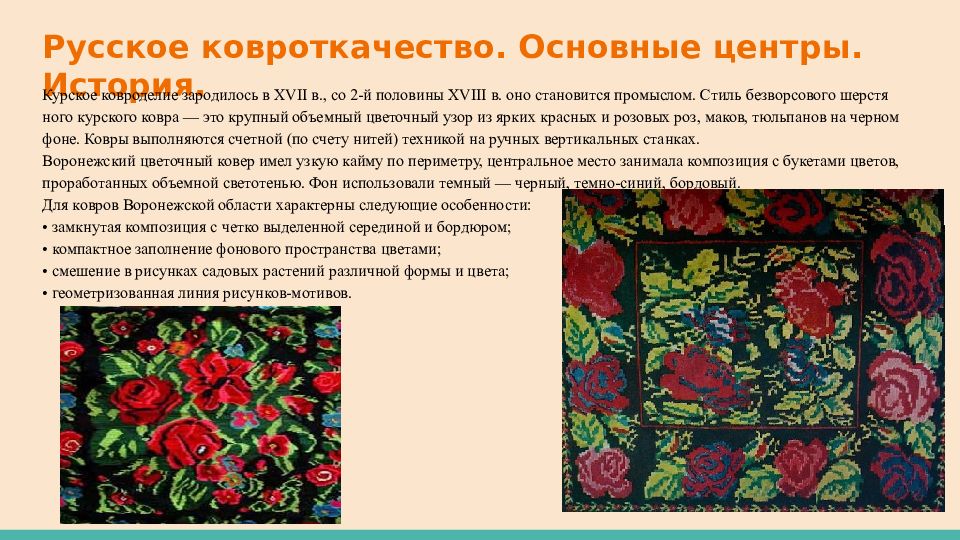

Курское ковроделие зародилось в XVII в., со 2-й половины XVIII в. оно становится промыслом. Стиль безворсового шерстяного курского ковра — это крупный объемный цветочный узор из ярких красных и розовых роз, маков, тюльпанов на черном фоне. Ковры выполняются счетной (по счету нитей) техникой на ручных вертикальных станках. Воронежский цветочный ковер имел узкую кайму по периметру, центральное место занимала композиция с букетами цветов, проработанных объемной светотенью. Фон использовали темный — черный, темно-синий, бордовый. Для ковров Воронежской области характерны следующие особенности: • замкнутая композиция с четко выделенной серединой и бордюром; • компактное заполнение фонового пространства цветами; • смешение в рисунках садовых растений различной формы и цвета; • геометризованная линия рисунков-мотивов.

Слайд 10: Русское ковроткачество. Основные центры. История

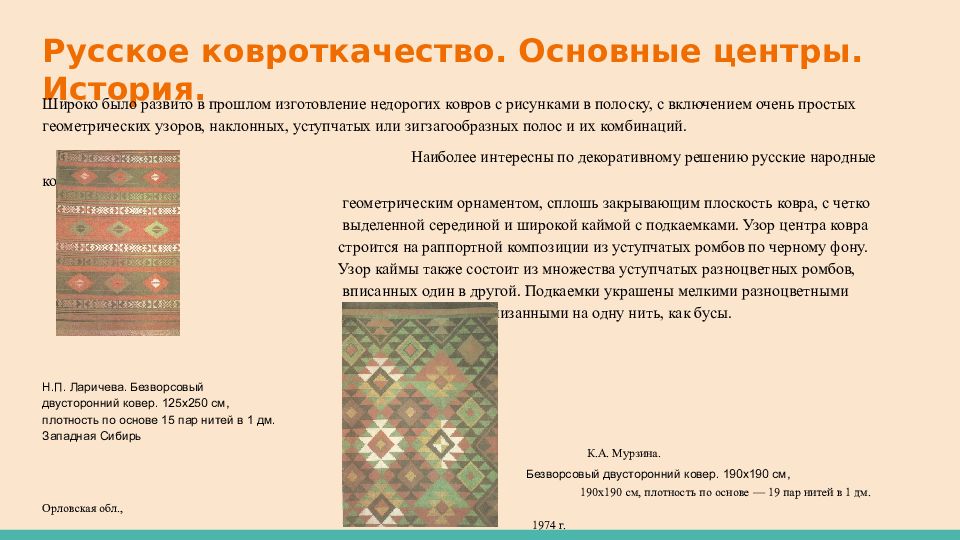

Широко было развито в прошлом изготовление недорогих ковров с рисунками в полоску, с включением очень простых геометрических узоров, наклонных, уступчатых или зигзагообразных полос и их комбинаций. Наиболее интересны по декоративному решению русские народные ковры с геометрическим орнаментом, сплошь закрывающим плоскость ковра, с четко выделенной серединой и широкой каймой с подкаемками. Узор центра ковра строится на раппортной композиции из уступчатых ромбов по черному фону. Узор каймы также состоит из множества уступчатых разноцветных ромбов, вписанных один в другой. Подкаемки украшены мелкими разноцветными ромбиками, как бы нанизанными на одну нить, как бусы. Н.П. Ларичева. Безворсовый двусторонний ковер. 125х250 см, плотность по основе 15 пар нитей в 1 дм. Западная Сибирь К.А. Мурзина. Безворсовый двусторонний ковер. 190х190 см, 190х190 см, плотность по основе — 19 пар нитей в 1 дм. Орловская обл., 1974 г. плотность по основе — 19 пар нитей в 1 дм. Орловская обл., 1974 г.

Слайд 11: Русское ковроткачество. Основные центры. История

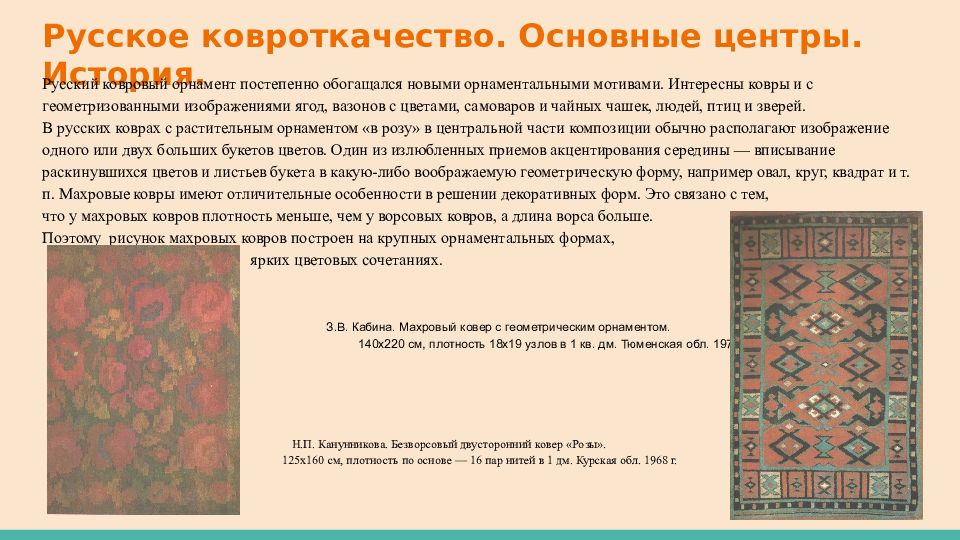

Русский ковровый орнамент постепенно обогащался новыми орнаментальными мотивами. Интересны ковры и с геометризованными изображениями ягод, вазонов с цветами, самоваров и чайных чашек, людей, птиц и зверей. В русских коврах с растительным орнаментом «в розу» в центральной части композиции обычно располагают изображение одного или двух больших букетов цветов. Один из излюбленных приемов акцентирования середины — вписывание раскинувшихся цветов и листьев букета в какую-либо воображаемую геометрическую форму, например овал, круг, квадрат и т. п. Махровые ковры имеют отличительные особенности в решении декоративных форм. Это связано с тем, что у махровых ковров плотность меньше, чем у ворсовых ковров, а длина ворса больше. Поэтому рисунок махровых ковров построен на крупных орнаментальных формах, ярких цветовых сочетаниях. З.В. Кабина. Махровый ковер с геометрическим орнаментом. 140х220 см, плотность 18х19 узлов в 1 кв. дм. Тюменская обл. 1975 г. Н.П. Канунникова. Безворсовый двусторонний ковер «Розы». 125х160 см, плотность по основе — 16 пар нитей в 1 дм. Курская обл. 1968 г.

Слайд 12: Русское ковроткачество. Основные центры. История

Тюменские ковры. Ко второй половине XIX—началу XX в. в русском ковроделии Западной Сибири, особенно в Тобольской губернии, сложился свой тип ковров, соответствующий эстетическим и практическим запросам местных жителей. Наибольшее распространение здесь получило изготовление теплых махровых и высоковорсовых ковров, необходимых в суровых климатических условиях Сибири. В советское время в Тюменской обл. организовано два ковровых предприятия — Ишимская ковровая фабрика (основана в г. Ишиме в 1935 г.) и Тобольская ковровая фабрика (создана в г. Тобольске в 1955 г.). Тюменские мастера при создании ковров следуют сложившимся художественным традициям, сохраняя близость к общерусскому характеру коврового искусства. В последние годы ковровщицы Ишимской и Тобольской ковровых фабрик осваивают искусство выполнения цветочных ворсовых ковров по опыту своих соседей-ковровщиков Курганской и Омской областей.

Слайд 13: Русское ковроткачество. Основные центры. История

Курганские ковры. Крупнейшей среди уральских предприятий является Канашинская ковроткацкая фабрика им. Н. К. Крупской (г. Канаши Курганской обл.) Канашинский ковроткацкий промысел возник в XIX в. Здесь изготовляли махровые ковры, аналогичные по рисунку тюменским, и безворсовые коврики. Цветовая гамма канашинских махровых ковров строилась главным образом на сочетании естественных расцветок шерсти — белой, серой, черной и коричневой с небольшим добавлением в колорит изготовляемого ковра охристых и золотистых оттенков пряжи, окрашиваемых растительными красителями. Наиболее интересными и законченными в художественном отношении являются ковры-дорожки счетной техники выполнения с композицией из гладких одноцветных полос, чередующихся с крупными уступчатыми ромбами. Характерно особое использование расцветок в ромбах, которые делятся на два цвета в поперечном направлении. Одна половина ромба имеет, например, красную расцветку, вторая — зеленую.

Слайд 14: Русское ковроткачество. Основные центры. История

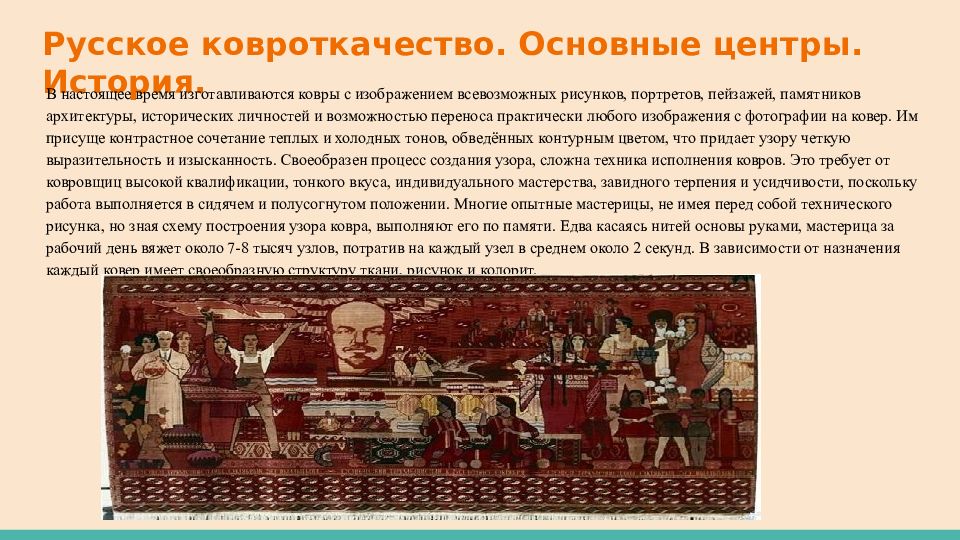

В настоящее время изготавливаются ковры с изображением всевозможных рисунков, портретов, пейзажей, памятников архитектуры, исторических личностей и возможностью переноса практически любого изображения с фотографии на ковер. Им присуще контрастное сочетание теплых и холодных тонов, обведённых контурным цветом, что придает узору четкую выразительность и изысканность. Своеобразен процесс создания узора, сложна техника исполнения ковров. Это требует от ковровщиц высокой квалификации, тонкого вкуса, индивидуального мастерства, завидного терпения и усидчивости, поскольку работа выполняется в сидячем и полусогнутом положении. Многие опытные мастерицы, не имея перед собой технического рисунка, но зная схему построения узора ковра, выполняют его по памяти. Едва касаясь нитей основы руками, мастерица за рабочий день вяжет около 7-8 тысяч узлов, потратив на каждый узел в среднем около 2 секунд. В зависимости от назначения каждый ковер имеет своеобразную структуру ткани, рисунок и колорит.