Первый слайд презентации: Семиотика поражения дыхательной системы у детей

Пропедевтика детских болезней Лекция (3 курс) Семиотика поражения дыхательной системы у детей Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова Институт детской гематологии и трансплантологии им.Р.М.Горбачевой 2013

Слайд 2: Ринит (насморк)

Затруднение носового дыхания (Вследствие узости носовых ходов и обильного кровоснабжения их слизистой оболочки даже незначительное воспаление вызывает у маленьких детей затруднение дыхания через нос). Быстрая утомляемость при кормлении Беспокойство ребенка при кормлении Задержка прибавок массы тела Характер отделяемого: Серозный (водянистый (прозрачный), Слизистый Кровянистый Гнойный Часто присоединяется конъюнктивит(вторичное инфицирование в связи с коротким и широким слезно-носовым каналом и недоразвитием его клапанов) Часто присоединяется отит (низкое расположение глоточного отверстия евстахиевой трубы при отсутствии полного прикрытия устья) Пещеристая ткань хорошо развивается к 8-9 годам, этим объясняется относительная ( редкость кровотечений из носа у детей 1-го года жизни.)

Слайд 3: Синуситы

Придаточные пазухи носа у детей раннего возраста развиты очень слабо, некоторые отсутствуют. К 2 годам появляется лобная пазуха, увеличивается в объеме гайморова полость. К 4 годам появляется нижний носовой ход. (редкость таких заболеваний, как гайморит, фронтит, этмоидит в раннем детском возрасте)

Слайд 4: Изменения голоса у детей

Осиплость голоса может быть связана с вялостью и легкой утомляемостью мышц голосовой щели ( после длительного крика) Афония Грубый низкий голос Гнусавый оттенок

Круп – это синдром, а не болезнь Круп (в переводе с шотландского croup – каркать) – синдром, который нередко сопровождает различные инфекционные заболевания. Истинный и ложный круп При истинном крупе поражаются голосовые связки. Истинный круп случается только при дифтерии, поэтому его еще называют дифтерийным крупом. Он развивается по нарастающей: просвет гортани затягивается фибриозными пленочками, дыхание учащается, голос хрипнет, кашель усиливается.

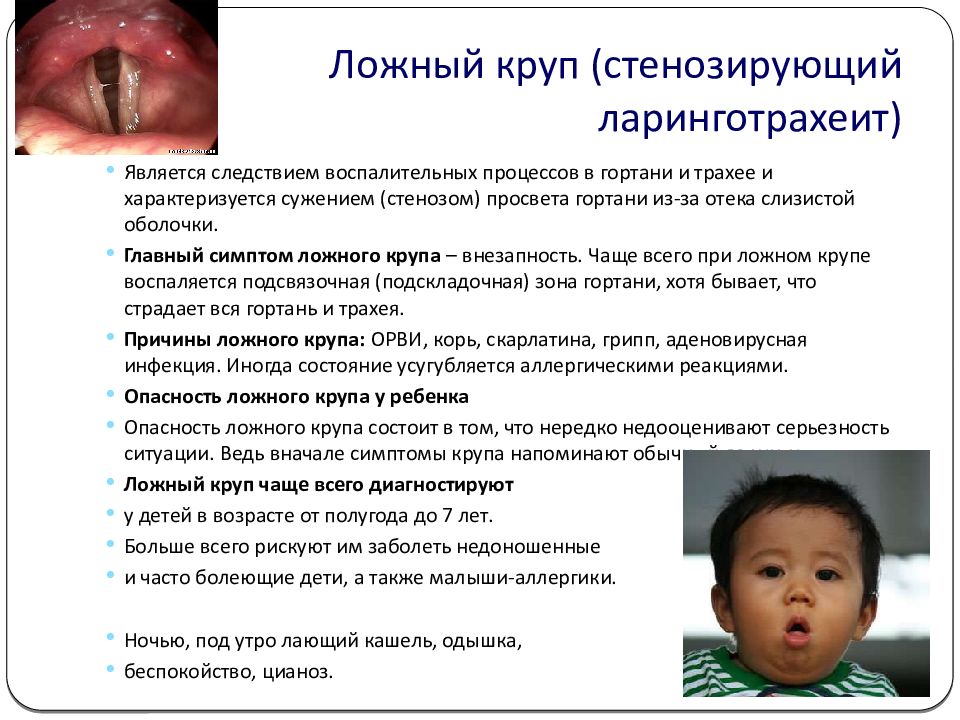

Слайд 6: Ложный круп ( стенозирующий ларинготрахеит)

Является следствием воспалительных процессов в гортани и трахее и характеризуется сужением (стенозом) просвета гортани из-за отека слизистой оболочки. Главный симптом ложного крупа – внезапность. Чаще всего при ложном крупе воспаляется подсвязочная ( подскладочная ) зона гортани, хотя бывает, что страдает вся гортань и трахея. Причины ложного крупа: ОРВИ, корь, скарлатина, грипп, аденовирусная инфекция. Иногда состояние усугубляется аллергическими реакциями. Опасность ложного крупа у ребенка Опасность ложного крупа состоит в том, что нередко недооценивают серьезность ситуации. Ведь вначале симптомы крупа напоминают обычный ларингит. Ложный круп чаще всего диагностируют у детей в возрасте от полугода до 7 лет. Больше всего рискуют им заболеть недоношенные и часто болеющие дети, а также малыши-аллергики. Ночью, под утро лающий кашель, одышка, беспокойство, цианоз.

Слайд 7: Боли в горле

Недоразвитость миндалин – редкие ангины. Многочисленные лимфоузлы в заглоточном пространстве – причина пар-, ретротонзиллярных абсцессов.

Слайд 8: Кашель

Кашлевой рефлекс вызывается с рецепторов эпителия гортани, трахеи (особенно задней стенки), бронхов (особенно зон бифуркации), посылающих импульсы через блуждающий нерв при механическом и химическом раздражении. Кашлевой рефлекс с альвеол не вызывается. Совместно с деятельностью мерцательного эпителия кашель служит устранению инородных тел и патологических субстратов из дыхательной системы. Редкие кашлевые толчки физиологичны. Сухой кашель - следствие воспалительного раздражения слизистой гортани, трахеи, бронхов без значительного количества секрета; субъективно ощущается как более навязчивый и неприятный, чем влажный. Разновидность сухого - "лающий" кашель встречается при ларингитах, дифтерии. Отличительной особенностью влажного кашля является его цикличность (с отхождением мокроты - обычно прекращается). При коклюшном кашле эта цикличность отсутствует, толчки следуют один за другим, доводя ребенка до изнеможения и заканчивается типичными репризами - звуковым феноменом, связанным с поступлением воздуха на вдохе через спазмированную голосовую щель. ИНОГДА рвота. Коклюшеподобный кашель столь же навязчив и ацикличен, но без репризов. Он свидетельствует, обычно, о наличии очень вязкой мокроты, как например, при муковисцедозе. Битональный кашель патогномоничен для сдавления бронха лимфоузлом. Может быть и при инородных телах крупных бронхов.

Слайд 9: Боли в грудной клетке

Болезненность (при пальпации) –невралгия межреберных нервов, травма, воспалительные поражения мягких тканей грудной клетки. При плеврите (усиливаются при наклоне в здоровую сторону, при глубоком вдохе, при кашле; уменьшаются при сдавлении грудной клетки с боков руками)

Слайд 10: Цианоз

Цианоз центрального характера ( акроцианоз ) как правило, признак СН. Для ДН более характерен периферический цианоз с различной степенью распространенности (от голубизны носогубного треугольника до синевы всех кожных покровов). Признаки хронической гипоксии (утолщение концевых фаланг) характерны для длительно текущих распространенных гнойных процессов ( муковисцедоз, бронхоэктазы ). Из внелегочных заболеваний этот симптом м.б. при ВПС синего типа, билиарном циррозе печени, НЯК, полипозе кишечника, анемии. Предполагают, что усиленный рост тканей концевых фаланг связан, кроме гипоксии, с избыточным выделением (или недостаточной инактивацией в легких) вазоактивных веществ, способствующих открытию мелких артериовенозных шунтов в дистальных отделах тела. Бочкообразная конфигурация грудной клетки характерна для детей с хронической обструкцией бронхов; уплощенная - при диффузных фиброзирующих, ассиметрия - при локальных процессах. Уменьшение вертикальных размеров половины грудной клетки, обычно с искривлением позвоночника в больную сторону - при плевритах и постплевритических спаечных процессах.

Слайд 11: Тип дыхания

По участию брюшной и грудной клетки С рождения до 2 лет – брюшной С 2 до 8-9 лет – смешанный С 10 лет у мальчиков – брюшной; у девочек - грудной По звучности –обычное, усиленное и ослабленное.( аускультативно ) Характер дыхания В норме: С рождения до 6 мес - ослабленное дыхание с некоторым преобладанием шума при вдохе С 6 мес до 5-7 лет – пуэрильное дыхание (усиленное везикулярное дыхание с удлиненным ясно слышимым выдохом, похоже на жесткое) С 5-7 лет – везикулярное дыхание (выдох составляет 1/3 вдоха). При патологии: Ослабление дыхания наблюдается при общем ослаблении дыхательного акта с уменьшением поступления в альвеолы воздуха (сужении гортани, трахеи, парезе дыхательных мышц), ателектазе, бронхоспазме, синдроме обструкции, экссудативном плеврите, пневмотораксе, эмфиземе, воспалении легких, утолщении плевры. Усиленное дыхание отмечается при сужении мелких или мельчайших бронхов, их воспалении или спазме (приступе астмы, бронхиолите ), лихорадочных заболеваниях. Жесткое дыхание – это грубое везикулярное дыхание с удлиненным выдохом ( выдох=вдоху ). Оно обычно указывает на поражение мелких бронхов, встречается при бронхитах и бронхопневмониях. Бронхиальное дыхание. Выдох слышен всегда сильнее и продолжительнее, чем вдох, выслушивается при сегментарных пневмониях, абсцессах легких. Параметры оценки дыхания Глубина Частота Соотношение с пульсом Ритм дыхания

Слайд 12: Основные патологические типы дыхания

гиперпноэ - увеличенная амплитуда при нормальной частоте (лихорадка, анемия, метаболический ацидоз, респираторный алкалоз); гипопноэ - уменьшена амплитуда при нормальной частоте (метаболический алкалоз, респираторный ацидоз, боль при дыхании); гиповентиляция - уменьшение и амплитуды и частоты дыхания(наркоз, отравление барбитуратами); гипервентиляция - увеличение и амплитуды и частоты дыхания (физическая нагрузка, боль, страх); периодическое - периоды апноэ до 15 сек (недоношенность, респираторный дистресссиндром ). При длительности апноэ более 20 сек - говорят о приступах апноэ; нерегулярное - изменяется и амплитуда и частота (боль, повышение внутричерепного давления); Биота - увеличение частоты и амплитуды с периодами апноэ (опухоли мозга, менингит); Чейна-Стокса - дыхательные циклы постепенно нарастающей и убывающей амплитуды и частоты с периодами апноэ (снижение в/черепного давления, СН, передозировка снотворных, почечная недостаточность).

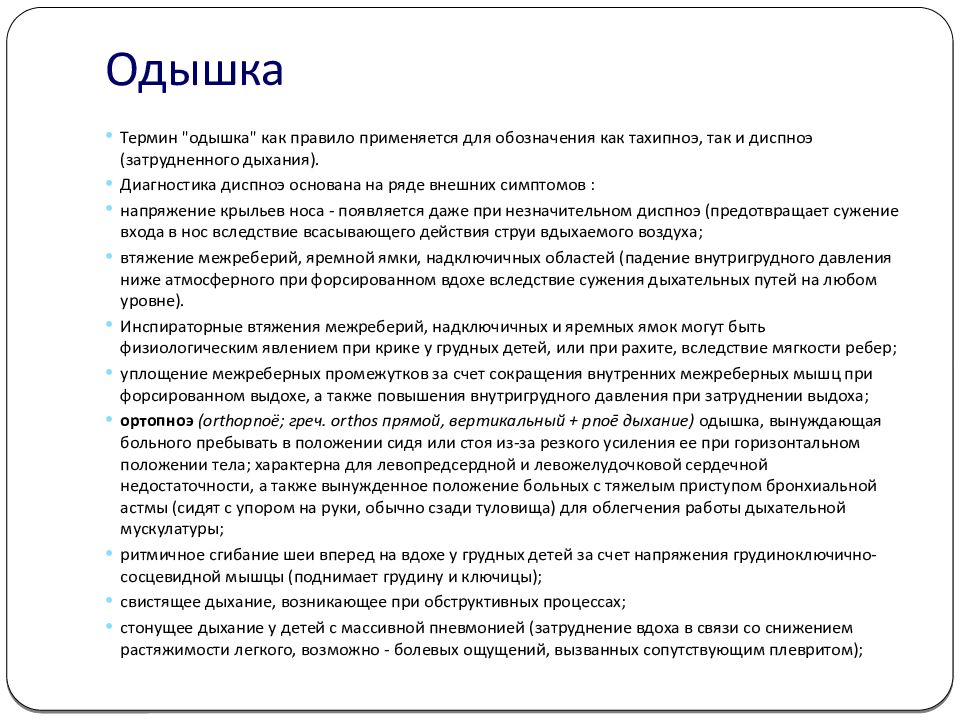

Слайд 13: Одышка

Термин "одышка" как правило применяется для обозначения как тахипноэ, так и диспноэ (затрудненного дыхания). Диагностика диспноэ основана на ряде внешних симптомов : напряжение крыльев носа - появляется даже при незначительном диспноэ (предотвращает сужение входа в нос вследствие всасывающего действия струи вдыхаемого воздуха; втяжение межреберий, яремной ямки, надключичных областей (падение внутригрудного давления ниже атмосферного при форсированном вдохе вследствие сужения дыхательных путей на любом уровне). Инспираторные втяжения межреберий, надключичных и яремных ямок могут быть физиологическим явлением при крике у грудных детей, или при рахите, вследствие мягкости ребер; уплощение межреберных промежутков за счет сокращения внутренних межреберных мышц при форсированном выдохе, а также повышения внутригрудного давления при затруднении выдоха; ортопноэ ( orthopnoё ; греч. orthos прямой, вертикальный + pnoē дыхание) одышка, вынуждающая больного пребывать в положении сидя или стоя из-за резкого усиления ее при горизонтальном положении тела; характерна для левопредсердной и левожелудочковой сердечной недостаточности, а также вынужденное положение больных с тяжелым приступом бронхиальной астмы (сидят с упором на руки, обычно сзади туловища) для облегчения работы дыхательной мускулатуры; ритмичное сгибание шеи вперед на вдохе у грудных детей за счет напряжения грудиноключично-сосцевидной мышцы (поднимает грудину и ключицы); свистящее дыхание, возникающее при обструктивных процессах; стонущее дыхание у детей с массивной пневмонией (затруднение вдоха в связи со снижением растяжимости легкого, возможно - болевых ощущений, вызванных сопутствующим плевритом);

Слайд 15: Пальпация

Пальпация в диагностике болезней органов дыхания у детей раннего возраста имеет меньшее значение, чем у взрослых. В основном она используется для оценки деформации грудной клетки (врожденных, рахитических и др.), поиска болевых точек и зон. Пальпацией удается определить шум трения плевры, сухие хрипы и крепитирующий хруст при подкожной энфиземе.

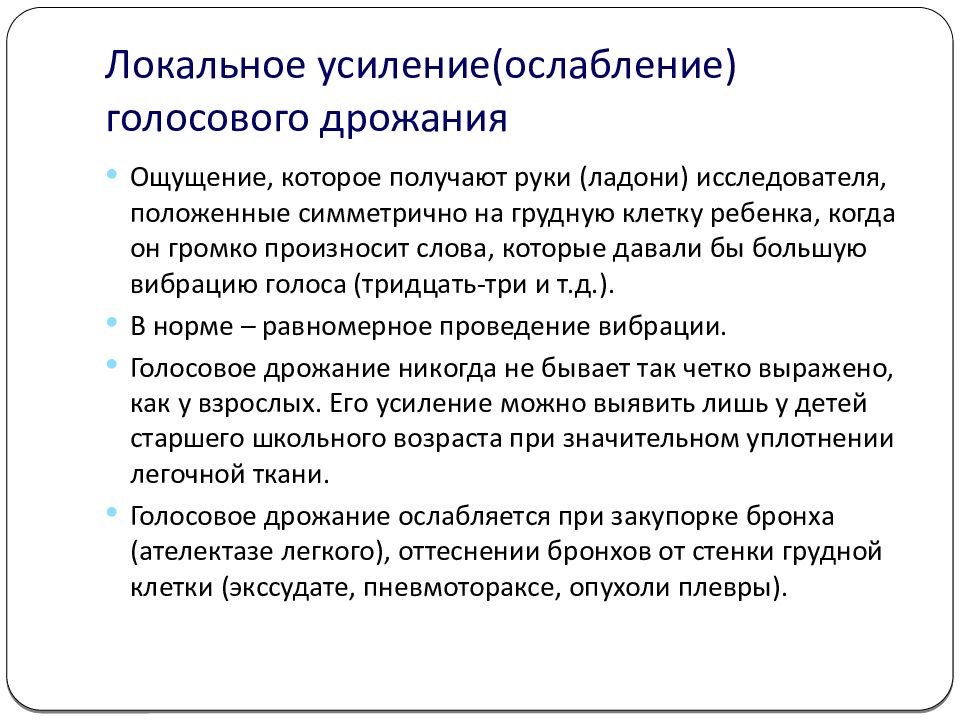

Слайд 16: Локальное усиление(ослабление) голосового дрожания

Ощущение, которое получают руки (ладони) исследователя, положенные симметрично на грудную клетку ребенка, когда он громко произносит слова, которые давали бы большую вибрацию голоса (тридцать-три и т.д.). В норме – равномерное проведение вибрации. Голосовое дрожание никогда не бывает так четко выражено, как у взрослых. Его усиление можно выявить лишь у детей старшего школьного возраста при значительном уплотнении легочной ткани. Голосовое дрожание ослабляется при закупорке бронха (ателектазе легкого), оттеснении бронхов от стенки грудной клетки (экссудате, пневмотораксе, опухоли плевры).

Слайд 17: Снижение эластичности грудной клетки («резистентная» грудная клетка

Определяется по ощущению упругости или податливости грудной клетки при сдавлении ее кистями исследователя в переднезаднем и боковом направлениях

Слайд 18: Перкуссия

Перкуссия производится выстукиванием согнутым пальцем (чаще всего средним и указательным) по ребрам грудной клетки. При перкуссии здоровых легких не везде определяется одинаковый легочный звук. Справа в нижележащих отделах из-за близости печени он короче, слева из-за близости желудка имеет тимпанический оттенок. При поражении органов дыхания появляется изменение перкуторного звука разной интенсивности: укорочение, тимпанический оттенок звука, коробочный звук, шум треснувшего горшка. Перкуссия также применяется для определения границ легких.

Слайд 19: Особенности перкуссии легких детей раннего возраста

она должна быть только непосредственной, тихой, пальпаторной ; результаты не только улавливаются слухом, но и осязаются исследующим (контроль за правильным, симметричным положением ребенка); во время крика перкуторный тон может меняться от звука с коробочным оттенком на вдохе до некоторого притупления на выдохе; перкутируя строго симметричные участки, не забывать, что удары по ребру и межреберью дают разные осязательные и звуковые ощущения; нижние границы легких в среднем на одно межреберье выше из-за более высокого стояния диафрагмы; верхние, как и поля Кренига, не определяются до школьного возраста (верхушки легких не выходят за ключицу); отсутствие укорочения перкуторного тона при исследовании грудной клетки детей раннего возраста еще не дает права категорически исключать пневмонию. Наличие тимпанита, возможно - мозаичности перкуторного звука обусловлены АФО (скудность эластической ткани), что сопровождается значительной викарной эмфиземой соседних с воспалительными фокусами участков легких. Нарушение бронхиальной проводимости при пневмонии также является обоснованием для появления коробочного тона; небольшое укорочение перкуторного тона у детей грудного возраста может быть слева по сосковой линии на уровне 1-2 межреберий (крупные сосуды) и справа под лопаткой, на уровне 9-11 ребер (печень, особенно при высоком ее стоянии); выявление симптома Кораньи ниже III-IV грудного позвонка у детей раннего возраста - свидетельство увеличения бифуркационных л/узлов.

Слайд 20: Перкуторное определение состояния л/у в области бифуркации трахеи, корня легкого, трахеобронхиальных узлов

Симптом Кораньи Непосредственная перкуссия по остистым отросткам (с7-8 грудных позвонков вверх) В норме (симптом отрицательный) притупление перкуторного звука: у детей младшего возраста на 2грудном позвонке; у детей старшего возраста на 4 грудном позвонке Положительный симтом (притупление ниже нормального уровня) при увеличение бифуркационных или трахеальных л/у.

Слайд 21

Симптом чаши Философова Перкуссия в первом и втором межреберьях с обеих сторон по направлению к грудине. В норме (симптом отрицательный) – притупление на грудине. Симптом положительный – притупление отступя от грудины- при увеличении паратрахеальных л/у.

Слайд 22

Симптом Аркавина Перкуссия по передним подмышечным линиям снизу вверх. В норме (симптом отрицательный) укорочения не наблюдается. Симптом положительный при увеличении л/у корня легкого.

Слайд 23: Аускультация

Выслушивание легких при помощи фонендоскопа – аускультация – позволяет оценить характер основного дыхательного шума, а затем оценить побочные шумы.

Слайд 24: Локальная усиленная бронхофония

Бронхофония – проведение голоса с бронхов на грудную клетку, определяемое при помощи аускультации. Усиленная бронхофония бывает при пневмонии, туберкулезе, ателектазе, а ослабленная – при наличии в плевральной полости жидкости (при выпотном плеврите, гидротораксе, гемотораксе) и воздуха (при пневмотораксе). Крик ребенка при осмотре способствует появлению глубокого дыхания, на фоне которого облегчается выслушивание хрипов и определение бронхофонии. Последнюю Н.Ф.Филатов рассматривал как один из ранних признаков пневмонии у детей раннего возраста.

Слайд 25: Хрипы:

Хрипы являются добавочными шумами и образуются при передвижении или колебании в воздухоносных полостях секрета, крови, слизи, отечной жидкости и т. д. Хрипы бывают сухими и влажными. Сухие хрипы: свистящие – дискантовые, высокие (при сужении бронхов, особенно мелких) и басовые, низкие, более музыкальные (образуются от колебания густой мокроты, особенно в крупных бронхах, дающих резонанс). Влажные хрипы образуются от прохождения воздуха через жидкость. В зависимости от калибра бронха, где они образуются, они бывают мелко-, средне– и крупнопузырчатыми. -Звонкие прослушиваются при пневмониях. Они могут возникнуть также в полостях (кавернах) при бронхоэктазе. - Незвонкие хрипы встречаются при бронхиолите, бронхите, отеке легких, ателектазе. Следует отличать от хрипов крепитацию, которая образуется при разлипании терминальных отделов бронхиол ( стенки бронхиол при выдохе слипаются, а при последующем вдохе, разлипаясь, вызывают это звуковое явление). Шум трения плевры возникает при трении висцерального и париетального листков плевры и выслушивается при воспалении плевры, спайках плевры, поражениях плевры опухолью, туберкулезе плевры, резком обезвоживании организма.

Слайд 26

Симптом Домбровской Выслушиваются тоны сердца в области левого соска, а затем в правой аксилярной области. В норме (симптом отрицательный) –тоны практически не с лышны. Симптом положительный при уплотнении легочной ткани.

Слайд 27

Симптом Д.Эспина Аускультация над остистыми отростками с 7-8 грудных позвонков вверх во время шепота ребенка («кис-кис, раз-два-три») В норме (симптом отрицательный) резкое усиление проведения звука в области 1-2 грудных позвонков. Симптом положительный (проведение голоса ниже 1-2 гр позвонков) при увеличении л/у в области бифуркации трахеи.

Слайд 28: Синдромы поражения органов дыхания у детей

Синдромы поражения верхних дыхательных путей Пневмонии Плевриты Гидроторакс Пневмоторакс Синдромы поражения органов дыхания у детей

Слайд 29: Плеврит

1Линия Эллиса-Дамуазо-Соколова 2Треугольник Гарлянда - ясный перкуторный звук (поджатое легкое) 3Треугольник Грокко-Раухфас – притупление перкуторного звука (смещенное средостение) Изменения перкуторного звука при экссудативном плеврите

Слайд 30: Гидроторакс

Гидрото́ракс ( hydrothorax ; греч. hydōr вода + thōrax грудь: синоним грудная водянка) скопление жидкости невоспалительного происхождения (транссудата) в плевральных полостях. Может возникать при сердечной недостаточности, сопровождающейся застоем крови в малом круге кровообращения; заболеваниях почек, особенно с формированием нефротического синдрома; циррозах печени; асците различного генеза; синдроме нарушенного всасывания; алиментарной дистрофии; перитонеальном диализе; при опухолях средостения. Основным механизмом накопления жидкости в плевральных полостях при сердечной недостаточности является повышение гидростатического давления в большом и малом кругах кровообращения. Формирование гидроторакса при болезнях почек, синдроме нарушенного всасывания, алиментарной дистрофии обусловлено снижением онкотического давления плазмы крови в результате гипоальбуминемии. Развитие гидроторакса при асците и перитонеальном диализе связано с непосредственным поступлением жидкости из брюшной полости в плевральную через поры в диафрагме в результате повышения внутрибрюшного давления. При циррозах печени гидроторакс может быть обусловлен как гипоальбуминемией, так и проникновением асцитической жидкости из брюшной полости в плевральную. Гидроторакс при опухолях средостения возникает вследствие местного нарушения оттока крови и лимфы. Клиническая картина гидроторакса определяется объемом жидкости в плевральных полостях и симптомами заболевания, послужившего его причиной. В большинстве случаев гидроторакс бывает двусторонним. Объем плеврального выпота может быть незначительным или массивным, достигая нескольких литров. Значительное накопление жидкости в плевральных полостях сопровождается появлением симптомов дыхательной недостаточности — одышки, цианоза. Лихорадка, боли в грудной клетке не характерны. При физикальном исследовании над зоной накопления жидкости удается выявить ослабление или отсутствие голосового дрожания; приглушенный или тупой перкуторный звук с косой верхней границей; отсутствие дыхательных шумов. Важным диагностическим признаком плеврального выпота является смещение перкуторной границы тупости при изменении положения больного. Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить гомогенную тень жидкости с верхней границей, смещающейся при наклоне тела. Обязательным условием правильного распознавания плеврального выпота является рентгенологическое исследование в латеропозиции. С помощью ультразвукового метода можно выявить даже небольшое количество жидкости в плевральной полости и выбрать место для плевральной пункции Транссудат в отличие от экссудата, накапливающегося в плевральной полости при плеврите, представляет собой прозрачную жидкость соломенно-желтого цвета, иногда геморрагического характера, не имеющую запаха, с щелочной реакцией. Количество белка в нем не превышает 30 г/л, удельный вес обычно колеблется от 1,006 до 1,012. Содержание фибриногена скудное. После центрифугирования при микроскопии осадка обнаруживают клетки эндотелия (мезотелия), небольшое количество лейкоцитов — менее 1000 в 1 мкл. При гемотораксе во время плевральной пункции получают кровь, при хилотораксе — лимфу. Лечение направлено на устранение причины гидроторакса. При массивном гидротораксе, сопровождающемся дыхательной недостаточностью, показано медленное удаление содержимого плевральной полости во время плевральной пункции.

Слайд 31: Пневмоторакс

Пневмото́ракс ( pneumothorax : греч. pneuma воздух + thōrax грудь, грудная клетка) скопление воздуха в плевральной полости, в зависимости от типа сообщения плевральной полости, содержащей воздух, с внешней средой различают закрытый, открытый и клапанный. Если поступление воздуха в плевральную полость прекратилось, закрытый пневмоторакс. При открытом пневмотораксе воздух свободно поступает в нее, и при выдохе перемещается в обратном направлении. При клапанном пневмотораксе воздух на вдохе проникает в плевральную полость, но не имеет выхода из нее. Пневмоторакс может быть одно- и двусторонним, в зависимости от степени коллапса легких полным и частичным. По этиологии выделяют спонтанный, травматический (в т.ч. операционный) и искусственный пневмоторакс.

Слайд 32: Особенности пневмоторакса у детей

У новорожденных (до 1—2% случаев) спонтанный пневмоторакс может развиться во время первых актов дыхания, когда вследствие неравномерного расправления легочной ткани повышается внутрибронхиальное давление. У детей первых трех лет жизни он часто осложняет стафилококковую пневмонию. В более старшем возрасте спонтанный пневмоторакс чаще связан с повышением внутрибронхиального давления при коклюше, бронхиальной астме, аспирации инородного тела. Причиной спонтанного пневмоторакса в детском возрасте может быть также разрыв врожденных воздушных кист. Травматический пневмоторакс у детей возникает в тех же случаях, что и у взрослых, а также в результате повреждения трахеи при интубации или неадекватной вентиляции легких под наркозом. Клинические проявления пневмоторакса у детей такие же, как у взрослых. Они тем тяжелее, чем меньше возраст ребенка. У новорожденных при небольшом коллапсе легкого клинические симптомы пневмоторакса могут отсутствовать, иногда возникает кратковременная остановка дыхания, при обширном коллапсе легкого наблюдаются тахикардия, цианоз и судороги. При объективном исследовании пневмоторакса у новорожденного можно заподозрить по значительному смещению верхушечного сердечного толчка в здоровую сторону. Высококачественная рентгенограмма органов грудной клетки подтверждает диагноз только при обширном коллапсе легкого. Принципы лечения пневмоторакса у детей такие же, как у взрослых. При спонтанном у новорожденных проводят симптоматическую терапию; если клинические симптомы пневмоторакса прогрессируют, показано постоянное дренирование плевральной полости с аспирацией воздуха. Показания к оперативному лечению у детей возникают главным образом при травме бронхов, пищевода и пороках развития легких.

Слайд 33: Синдром обструкции дыхательных путей, критерии и степени дыхательной недостаточности

При заболеваниях органов дыхания происходит обструкция дыхательных путей, возникают патологические изменения дыхания. Ослабление дыхания наблюдается при общем ослаблении дыхательного акта с уменьшением поступления в альвеолы воздуха (сужении гортани, трахеи, парезе дыхательных мышц), ателектазе, бронхоспазме, синдроме обструкции, экссудативном плеврите, пневмотораксе, эмфиземе, воспалении легких, утолщении плевры. Усиленное дыхание отмечается при сужении мелких или мельчайших бронхов, их воспалении или спазме (приступе астмы, бронхиолите ), лихорадочных заболеваниях. Жесткое дыхание – это грубое везикулярное дыхание с удлиненным выдохом. Оно обычно указывает на поражение мелких бронхов, встречается при бронхитах и бронхопневмониях. Бронхиальное дыхание. Выдох слышен всегда сильнее и продолжительнее, чем вдох, выслушивается при сегментарных пневмониях, абсцессах легких.

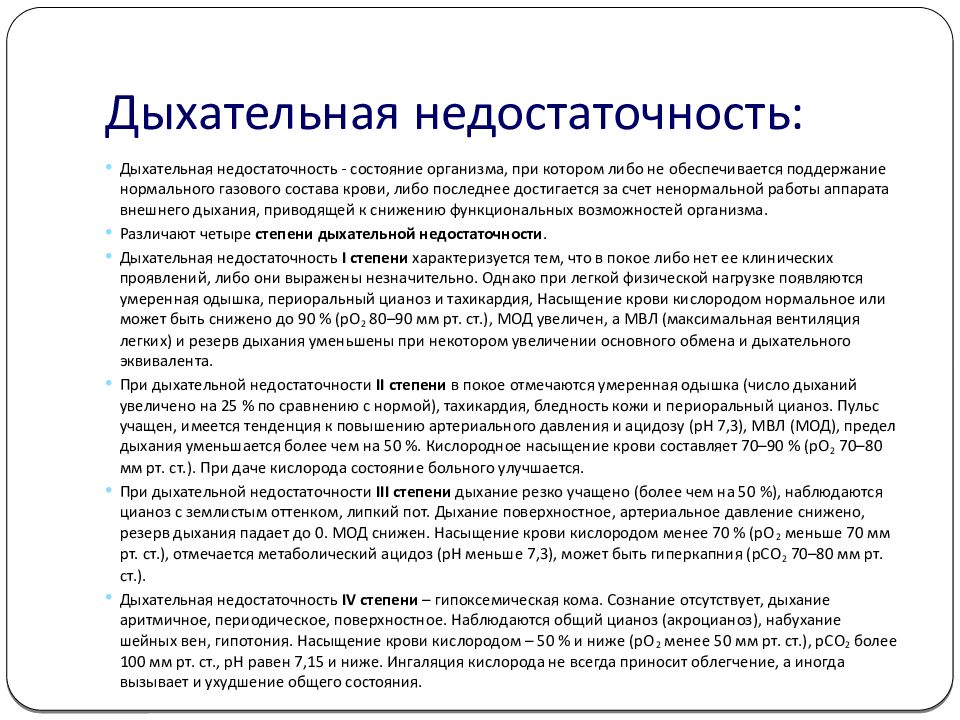

Слайд 34: Дыхательная недостаточность:

Дыхательная недостаточность - состояние организма, при котором либо не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови, либо последнее достигается за счет ненормальной работы аппарата внешнего дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей организма. Различают четыре степени дыхательной недостаточности. Дыхательная недостаточность I степени характеризуется тем, что в покое либо нет ее клинических проявлений, либо они выражены незначительно. Однако при легкой физической нагрузке появляются умеренная одышка, периоральный цианоз и тахикардия, Насыщение крови кислородом нормальное или может быть снижено до 90 % (рО 2 80–90 мм рт. ст.), МОД увеличен, а МВЛ (максимальная вентиляция легких) и резерв дыхания уменьшены при некотором увеличении основного обмена и дыхательного эквивалента. При дыхательной недостаточности II степени в покое отмечаются умеренная одышка (число дыханий увеличено на 25 % по сравнению с нормой), тахикардия, бледность кожи и периоральный цианоз. Пульс учащен, имеется тенденция к повышению артериального давления и ацидозу ( рН 7,3), МВЛ (МОД), предел дыхания уменьшается более чем на 50 %. Кислородное насыщение крови составляет 70–90 % (рО 2 70–80 мм рт. ст.). При даче кислорода состояние больного улучшается. При дыхательной недостаточности III степени дыхание резко учащено (более чем на 50 %), наблюдаются цианоз с землистым оттенком, липкий пот. Дыхание поверхностное, артериальное давление снижено, резерв дыхания падает до 0. МОД снижен. Насыщение крови кислородом менее 70 % (рО 2 меньше 70 мм рт. ст.), отмечается метаболический ацидоз ( рН меньше 7,3), может быть гиперкапния (рСО 2 70–80 мм рт. ст.). Дыхательная недостаточность IV степени – гипоксемическая кома. Сознание отсутствует, дыхание аритмичное, периодическое, поверхностное. Наблюдаются общий цианоз ( акроцианоз ), набухание шейных вен, гипотония. Насыщение крови кислородом – 50 % и ниже (рО 2 менее 50 мм рт. ст.), рСО 2 более 100 мм рт. ст., рН равен 7,15 и ниже. Ингаляция кислорода не всегда приносит облегчение, а иногда вызывает и ухудшение общего состояния.

Слайд 35: ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

Актуальными задачами функциональных исследований (спирография, пневмотахометрия ) при болезнях легких являются определение основных синдромов нарушения функции внешнего дыхания, оценка степени утраты функции и обратимости функциональных нарушений. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

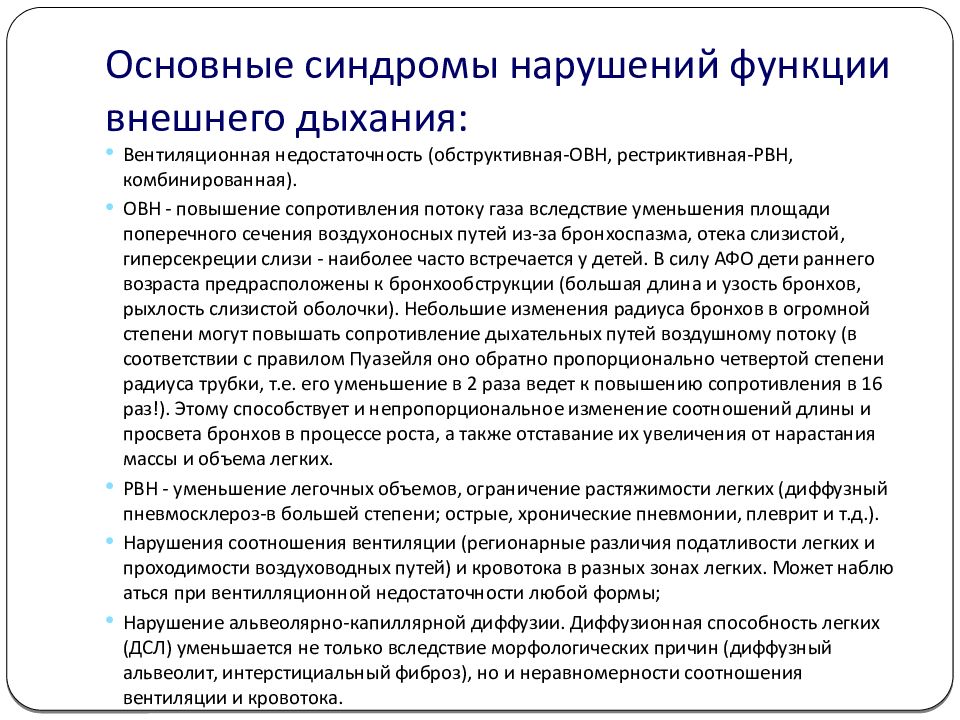

Слайд 36: Основные синдромы нарушений функции внешнего дыхания:

Вентиляционная недостаточность ( обструктивная-ОВН, рестриктивная-РВН, комбинированная). ОВН - повышение сопротивления потоку газа вследствие уменьшения площади поперечного сечения воздухоносных путей из-за бронхоспазма, отека слизистой, гиперсекреции слизи - наиболее часто встречается у детей. В силу АФО дети раннего возраста предрасположены к бронхообструкции (большая длина и узость бронхов, рыхлость слизистой оболочки). Небольшие изменения радиуса бронхов в огромной степени могут повышать сопротивление дыхательных путей воздушному потоку (в соответствии с правилом Пуазейля оно обратно пропорционально четвертой степени радиуса трубки, т.е. его уменьшение в 2 раза ведет к повышению сопротивления в 16 раз!). Этому способствует и непропорциональное изменение соотношений длины и просвета бронхов в процессе роста, а также отставание их увеличения от нарастания массы и объема легких. РВН - уменьшение легочных объемов, ограничение растяжимости легких (диффузный пневмосклероз-в большей степени; острые, хронические пневмонии, плеврит и т.д.). Нарушения соотношения вентиляции (регионарные различия податливости легких и проходимости воздуховодных путей) и кровотока в разных зонах легких. Может наблюаться при вентилляционной недостаточности любой формы; Нарушение альвеолярно-капиллярной диффузии. Диффузионная способность легких (ДСЛ) уменьшается не только вследствие морфологических причин (диффузный альвеолит, интерстициальный фиброз), но и неравномерности соотношения вентиляции и кровотока. Указанные синдромы нарушений функции внешнего дыхания часто сочетаются в разных комбинациях.

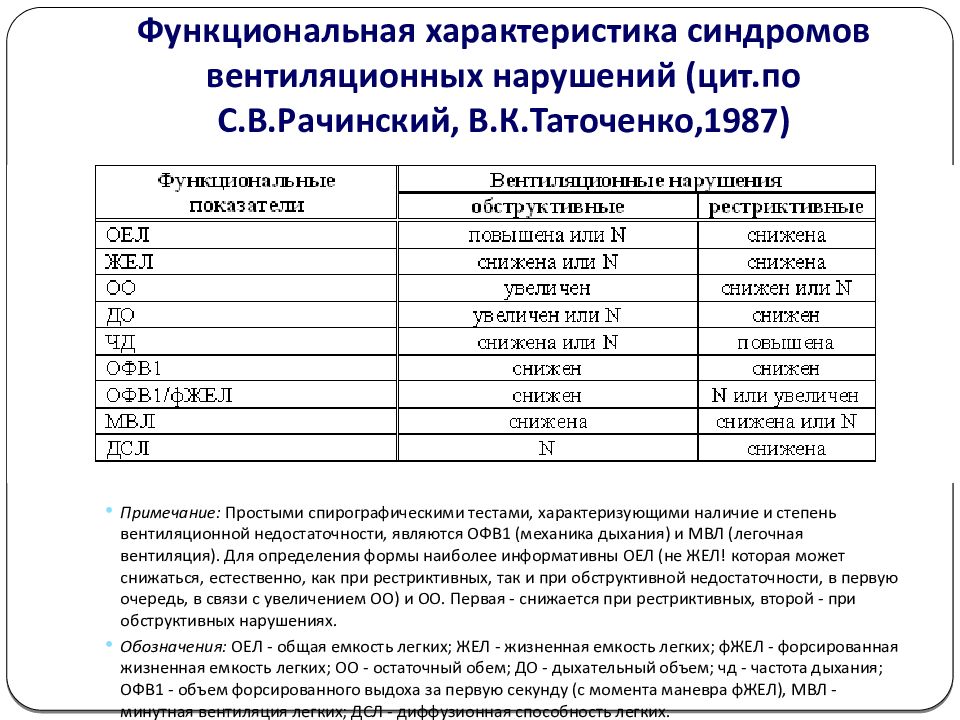

Слайд 37: Функциональная характеристика синдромов вентиляционных нарушений ( цит.по С.В.Рачинский, В.К.Таточенко,1987)

Примечание: Простыми спирографическими тестами, характеризующими наличие и степень вентиляционной недостаточности, являются ОФВ1 (механика дыхания) и МВЛ (легочная вентиляция). Для определения формы наиболее информативны ОЕЛ (не ЖЕЛ! которая может снижаться, естественно, как при рестриктивных, так и при обструктивной недостаточности, в первую очередь, в связи с увеличением ОО) и ОО. Первая - снижается при рестриктивных, второй - при обструктивных нарушениях. Обозначения: ОЕЛ - общая емкость легких; ЖЕЛ - жизненная емкость легких; фЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких; ОО - остаточный обем ; ДО - дыхательный объем; чд - частота дыхания; ОФВ1 - объем форсированного выдоха за первую секунду (с момента маневра фЖЕЛ ), МВЛ - минутная вентиляция легких; ДСЛ - диффузионная способность легких.

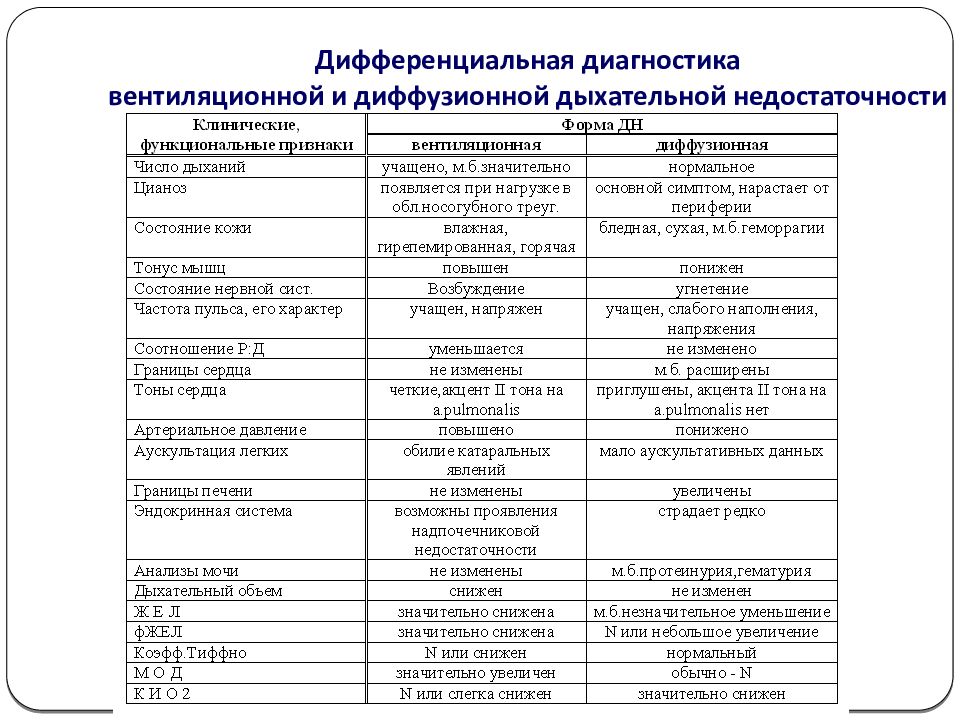

Слайд 38: Дифференциальная диагностика вентиляционной и диффузионной дыхательной недостаточности

Слайд 39: Спирография

Цель: диагностика ДН, уточнение ее формы у детей с установленной или предполагаемой легочной патологией; контроль проводимой терапии больных с легочной патологией; контроль состояния и прогнозирование течения заболевания. Техника проведения: Дети моложе 5-6 лет не способны активно участвовать в обследовании (сложности, связанные с задержкой и форсированным дыханием). Проводится не ранее часа после еды, после 15 минутного отдыха, в сидячем, удобном положении (тесная одежда исключается). Носовой зажим. Мундштук находится между зубами и тесно обхватывается губами. Две пробные попытки должны предшествовать измерению легочных объемов и форсированных вентилляционных потоков, особенно у первично обследуемых пациентов. Обследование проводится трижды; учитывается максимальный результат. На полученные показатели оказывает влияние: рост (в большей степени), вес, возраст, пол, этническая принадлежность, время суток и года, положение тела (при горизонтальном - ряд показателей уменьшается). Спирография дает информацию о: Легочной вентиляции: МОД, частота, глубина дыхания (ДО), ритм;: Статических легочных объемах: ЖЕЛ, РОвыд, РОвд, ОО (остаточный объем = ФОЕ-РОвыд ), ФОЕ (функциональная остаточная емкость), ОЕЛ (общая емкость легких = ЖЕЛ+ОО). Для измерения ФОЕ, а затем расчетов ОЕЛ, ОО применяют метод разведения гелия в закрытой системе; Механике дыхания, или форсированных легочных потоках: фЖЕЛ (различать форсированную ЖЕЛ с обычной ЖЕЛ, где главное требование в завершенности маневра, а не скорости его выполнения); ОФВ1 (объем газа, выдыхаемого за 1 сек после начала маневра фЖЕЛ ; индекс Тиффно (ОФВ1 / ЖЕЛ = 72-90%); МВЛ; Соответствии вентиляции кровотоку, диффузионных нарушениях: поглощение кислорода (ПО2 - по кривой регистрации подачи кислорода) и расчету КИО2 (ПО2/МОД = 35-40 мл/л, до 5 лет 31-33 мл/л). Возрастные нормы основных спирографических показателей приведены в специальных таблицах. О более глубоких нарушениях функции внешнего дыхания судят по газовому составу крови (рО2, рСО2).

Слайд 40

В дифференциальной диагностике форм вентилляционной недостаточности большое значение имеет параллельное изучение состояния форсированных вентилляционных потоков по данным пневмотахометрии (графии), пикфлоуметрии. Пневмотахометрия дает возможность определять максимальную объемную скорость вдоха и выдоха. Индивидуальные величины этих показателей имеют большой диапазон колебаний. Их уменьшение, в большей степени, характерно для ОВН (даже в период клинико-лабораторной ремиссии), хотя возможно при РВН (снижение эластичности легочной ткани), а также изменениях мышечного аппарата дыхания (дистрофия). В последнее время показателями пикфлоуметрии (пиковый экспираторный поток) широко используются при наблюдении за пациентами, степень обструкции у которых варьирует, для подбора и контроля терапии. Следует отметить, что результаты, полученные на разном оборудовании не всегда сопоставимы.

Слайд 41: Пульсоксиметрия

Пульсоксиметрия – неинвазивный метод измерения процентного содержания оксигемоглобина в артериальной крови (SpO2). В клинической практике предлагается пользоваться терминами «насыщение артериальной крови кислородом» или « оксигенация артериальной крови», а сам параметр SpO2 обозначать термином « сатурация ». Термин SaO2 следует употреблять для обозначения истинной сатурации, измеренной лабораторным методом (на основании парциального давления кислорода в крови (РаО2),КОС) Работа пульсоксиметра основана на способности гемоглобина связанного (НbО2) и не связанного с кислородом ( Нb ) абсорбировать свет различной длины волны. Оксигенированный гемоглобин больше абсорбирует инфракрасный свет, деоксигенированный гемоглобин больше абсорбирует красный свет. В пульсоксиметре установлены два светодиода, излучающих красный и инфракрасный свет. На противоположной части датчика располагается фотодетектор, который определяет интенсивность падающего на него светового потока. Измеряя разницу между количеством света, абсорбируемого во время систолы и диастолы, пульсоксиметр определяет величину артериальной пульсации. Сатурация рассчитывается, как соотношение количества НbО2 к общему количеству гемоглобина, выраженное в процентах: SpО2 = (НbО2 / НbО2 + Нb ) х 100%. • 80-100 мм рт. ст. PaO2 соответствует 95-100% SpO2 • 60 мм рт. ст. PaO2 соответствует 90% SpO2 • 40 мм рт ст. PaO2 соответствует 75% SpO2

Слайд 43

История бронхоскопии До - эндоскопическая эра… инструменты, источник света, анестезия Густав Киллиан “ I think I have made an important discovery ” 1897 Ригидная бронхоскопия в XX веке Шевалье Джексон Волоконно-оптическая эндоскопия Shigeto Ikeda 1966 Электронная эндоскопия 1981 Cambridge University Press 978-0-521-76628-9 - Introduction to Bronchoscopy Edited by Armin Ernst

Слайд 45

Показания к бронхоскопии Удаление инородных тел Исследование причин кашля, кровохарканье Оценка рентгенологических изменений Получение диагностического материала Бронхиальный смыв Бронхоальвеолярный лаваж Биопсия ( браш, щипцовая, трансбронхиальная, пункционная) Санация дыхательных путей, введение средств Bronchoscopy.org

Слайд 47: БАЛ – метод получения клеточного материала из лёгочной ткани

описан в 1970-х годах “ жидкая биопсия лёгкого ” БАЛ - миллионы альвеолярных клеток высокая диагностическая ценность: бронхоальвеолярный рак P. jiroveci пневмония у ВИЧ пациентов (96-98%) эозинофильные инфильтраты a львеолярный протеиноз, силикоз, и пр. CLINICAL PRACTICE GUIDELINE OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY (ATS), 2012

Слайд 48: БАЛ сегодня

рутинное диагностическое исследование лёгочных инфильтратов у пациентов с пониженной функцией иммунной системы Другие показания: - интерстициальные изменения лёгких подозрение на неопластические процессы альвеолярный протеиноз лёгочное кровотечение жировая эмболия и липоидная пневмония THIS OFFICIAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY (ATS), 2012

Слайд 49: Противопоказаний для ФБС нет !

но необходимо: информированное согласие пациента опытный оператор полноценное техническое обеспечение обеспечение адекватной вентиляции пациента !

Слайд 50: БАЛ - ожидаемые последствия

гипоксемия в течении нескольких часов влажные мелкопузырчатые хрипы и альвеолярная инфильтрация до 24 ч, снижение показателей ФВД повышение t тела в 25-50% разрешается в течении нескольких часов или после однократного введения антипиретиков

Слайд 51: Осложнения бронхоскопии

летальность: 0,01-0,04% значительные осложнения < 1% кровотечение, респираторная депрессия, вагусные реакции, пневмоторакс, бронхоспазм, бактериемия снижение рСО2 при проведении БАЛ в больших объёмах CHEST 1981;80:268-271 BAL in ILD

Слайд 52: До бронхоскопии…

необходима психологическая подготовка! - венозный доступ - выбор анестезии - медикаментозная подготовка - оценка состояния пациента - голод не менее 6 часов до после

Слайд 53: Во время бронхоскопии…

Кардиомониторинг Дополнительная оксигенация Достаточная анестезия Правильная техника избегать травматизма максимальная аспирация жидкости соблюдать лимит времени

Слайд 54: БАЛ у детей

Окклюзия устья заинтересованного бронха дистальным концом бронхоскопа Дробная деликатная инстилляция физиологического раствора комнатной температуры (1 мл/кг) до получения 20 мл аспирата до лёгкого коллапса стенок бронхов при нежной аспирации (< 120 см Н 2 О) Восстановленный объём жидкости не менее 30% (<20% первоначально и 40-70% в последующих порциях), аспирационный канал должен быть в просвете бронха Максимальный объём введения физиологического раствора не более 100 мл Допустимо объединение всех частей полученного материала, но в первой порции наибольшее число клеток бронхиального эпителия Am Rev Respir Dis 1985;132:390-392 Am Rev Respir Dis 1982;126:611-616

Слайд 55: Это тоже важно

Учитывать фазу дыхания пациента при инстилляции физиологического раствора Использовать адекватную анестезию для комфорта пациента и снижения кашлевого рефлекса Планировать БАЛ в соответствии с рентгенологическими изменениями Информировать ассистента о плане процедуры Предоставить необходимую информацию цитологу и микробиологу о клинических данных пациента Am Rev Respir Dis 1985;132:254-260

Слайд 56: После бронхоскопии…

Наблюдение за пациентом мониторинг дыхательной и сердечно-сосудистой систем Подготовка и срочная отправка материала в лаборатории Получение и оценка результатов, сопоставление с клинической картиной! Осведомление лечащего врача и пациента

Слайд 57

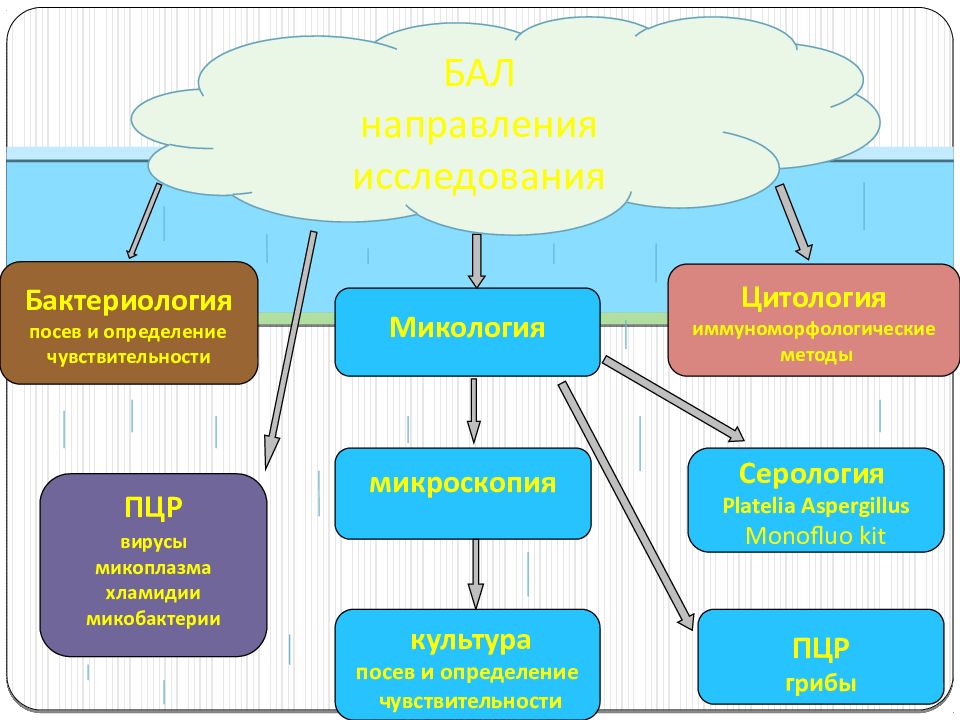

Бактериология посев и определение чувствительности Цитология иммуноморфологические методы Микология ПЦР вирусы микоплазма хламидии микобактерии микроскопия Серология Platelia Aspergillus Monofluo kit культура посев и определение чувствительности ПЦР грибы БАЛ направления исследования

Слайд 58: Цитологический метод

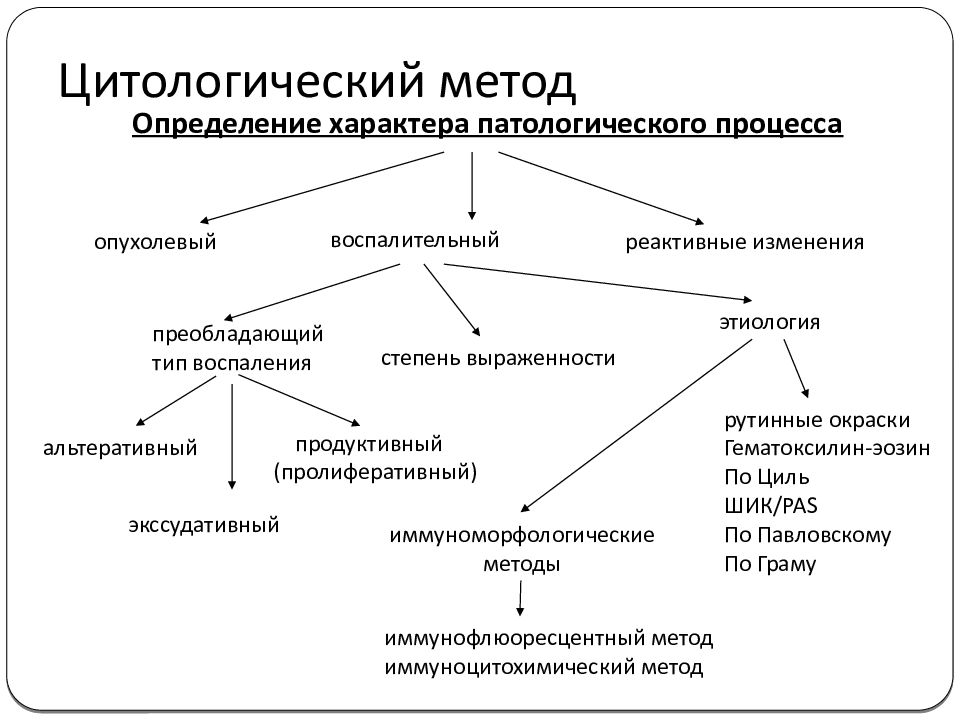

Определение характера патологического процесса опухолевый воспалительный реактивные изменения преобладающий тип воспаления альтеративный экссудативный продуктивный (пролиферативный) этиология степень выраженности рутинные окраски Гематоксилин-эозин По Циль ШИК/ PAS По Павловскому По Граму иммуноморфологические методы иммунофлюоресцентный метод иммуноцитохимический метод

Слайд 59: Есть образец – есть результат!

Прямая микроскопия Люминесцентная микроскопия Культуральный метод цитология ПЦР Серологическая диагностика