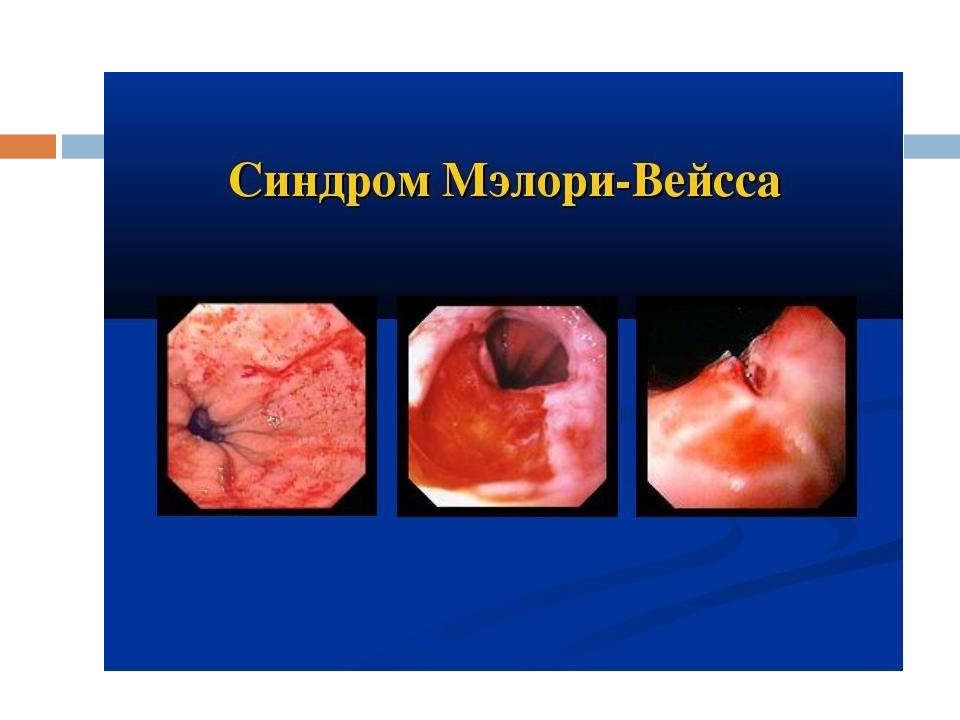

Первый слайд презентации: СИНДРОМ МЭЛЛОРИ- ВЕЙСА

Национальные клинические рекомендации Выполнил: студент группы 2.5.05 Малинкин И.А.

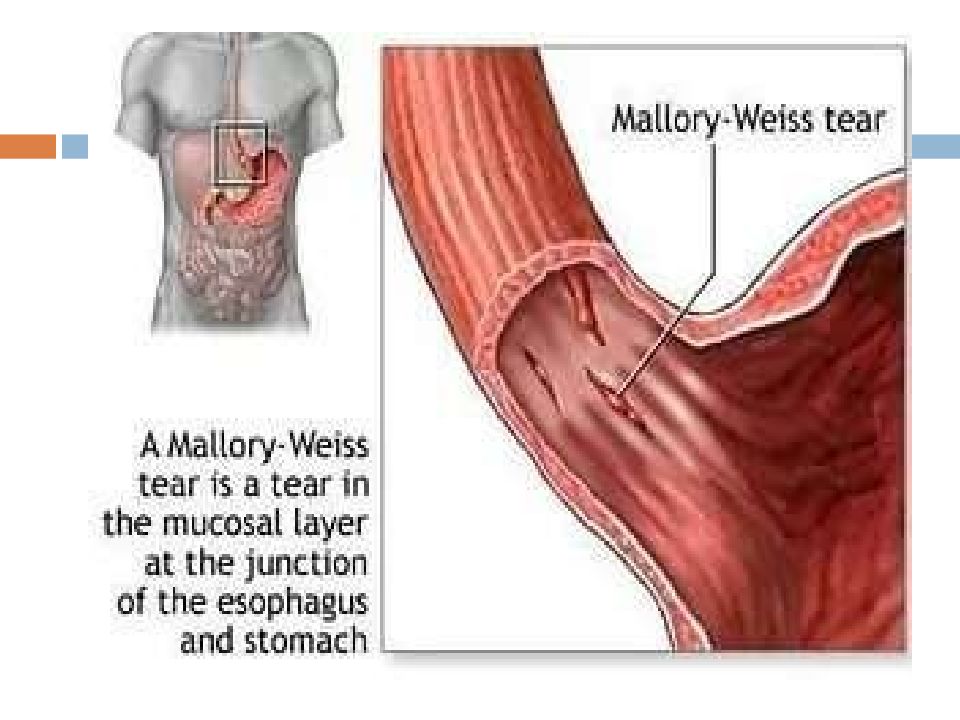

Слайд 2: Синдром Мэллори-Вейса

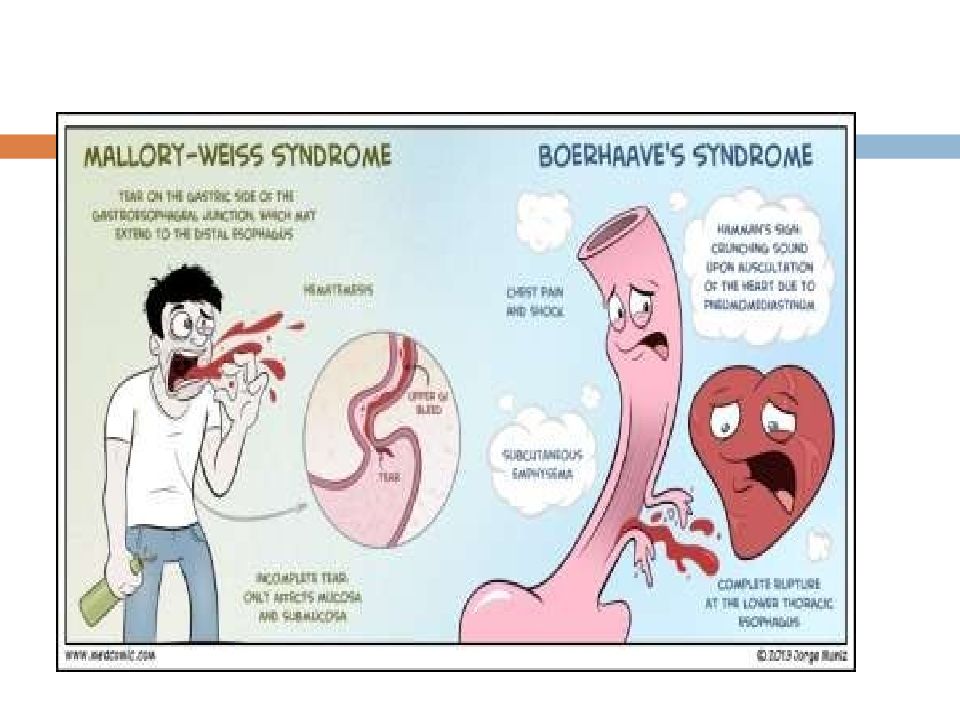

Син. Желудочно-пищеводный разрывно- геморрагический синдром (К22.8) Синдром Мэллори-Вейса – остро возникающее заболевание, которое проявляется выраженным желудочно-пищеводным кровотечением из остро возникших продольных разрывов слизистой оболочки абдоминального отдела пищевода и кардиального отдела желудка

Слайд 4: Этиология и патогенез

Основной реализующей причиной острых разрывов слизистой оболочки желудочно-пищеводного перехода является внезапное повышение внутрибрюшного и внутрижелудочного давления с возникновением дисфункций кардиального и пилорического сфинктеров, возникающей последующей рвотой. Возникновение синдрома Мэллори-Вейса всегда базируется на фоне таких заболеваний, как хроническая и острая алкогольная интоксикация, заболевания желудка (язвенная болезнь, хронический гастрит), ГЭРБ, ГПОД, заболевания печени.

Слайд 5: Этиология и патогенез

В результате перечисленных заболеваний в зоне кардио-эзофагеального перехода развиваются патоморфологические изменения в виде утолщения стенок артерий подслизистого слоя, расширение вен подслизистого слоя и разрастание фиброзной ткани в мышечном слое Развивающиеся изменения снижают устойчивость слизистой оболочки кардиоэзофагеальной зоны к внезапному повышению внутрибрюшного давления и возникновению СМВ. Производящими факторами могут быть многократная рвота, повторные зондирования желудка, ЭФГДС

При стабильном состоянии пациент госпитализируется в отделение общей хирургии При явлениях геморрагического шока в отделение реанимации При любом состоянии больного диагностика включает в себя: исследование крови, сахара крови, времени свертывания, ОАМ, активности диастазы мочи При отсутствии явлений геморрагического шока необходимо провести: ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, R -графии ОГК, ФГДС.

Диагностическая программа сводится к установлению: 1) факта кровотечения: 2) источника; 3) продолжения его или остановке; 4) тяжести кровопотери Диагностика в приемном отделении должна проводится не более чем 2 часа

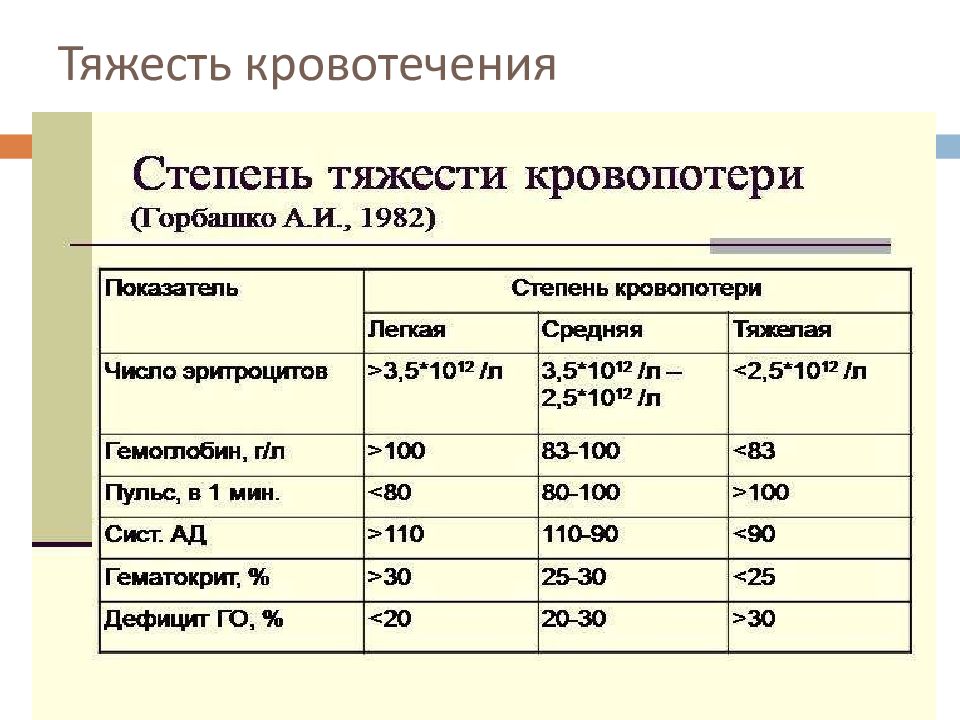

Слайд 9: Тяжесть кровотечения

Слайд 10: Факт и источник кровотечения

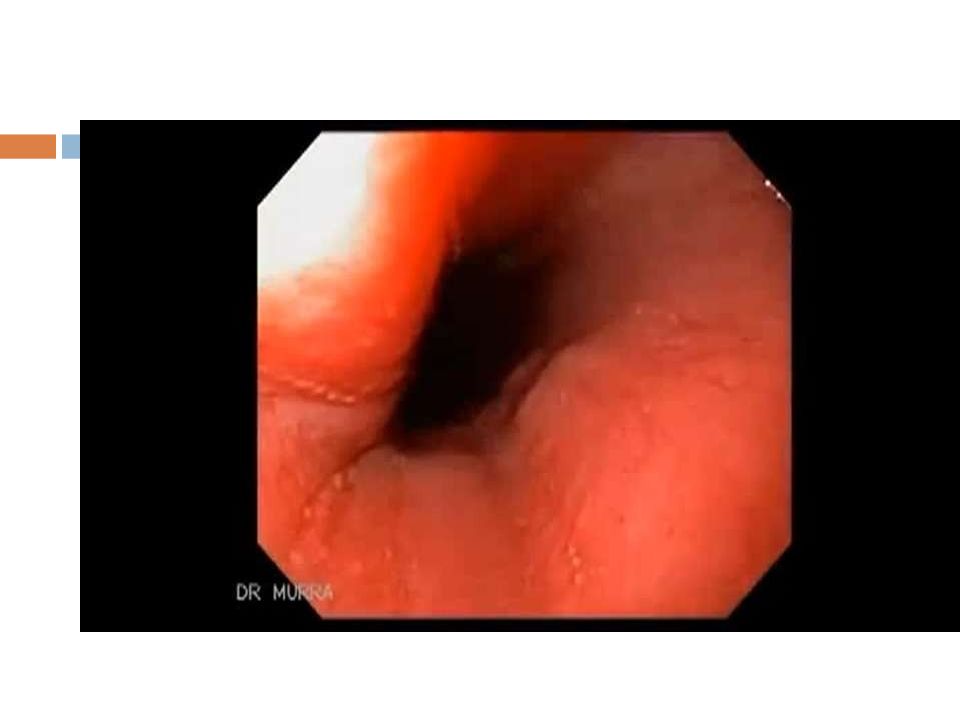

Решающее значение имеет проведение экстренной ФГДС

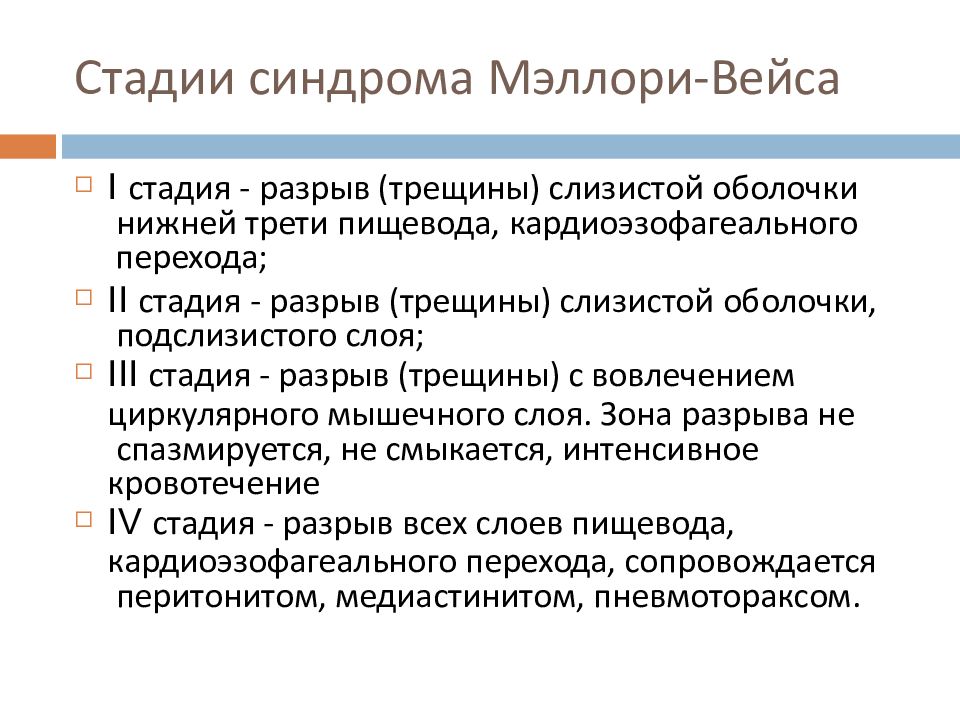

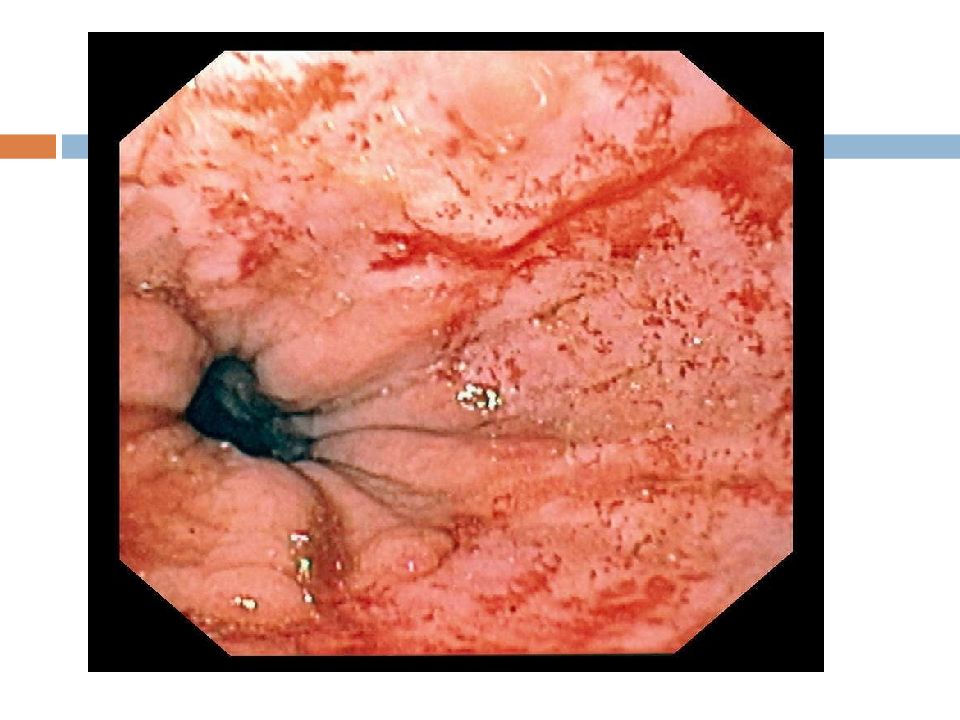

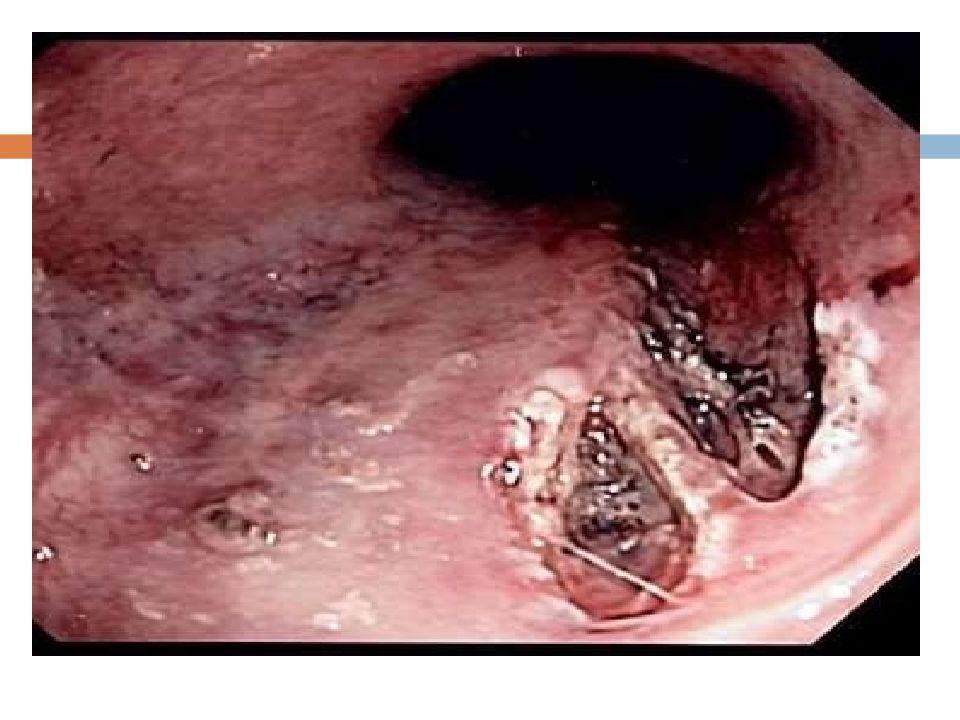

Слайд 11: Стадии синдрома Мэллори-Вейса

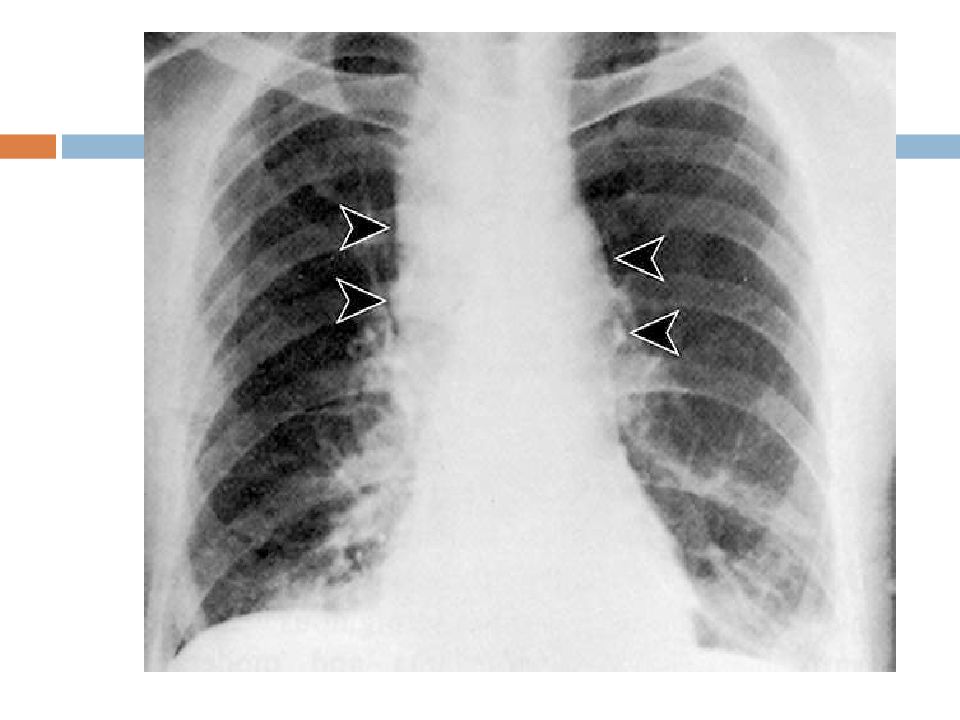

I стадия - разрыв (трещины) слизистой оболочки нижней трети пищевода, кардиоэзофагеального перехода; II стадия - разрыв (трещины) слизистой оболочки, подслизистого слоя; III стадия - разрыв (трещины) с вовлечением циркулярного мышечного слоя. Зона разрыва не спазмируется, не смыкается, интенсивное кровотечение IV стадия - разрыв всех слоев пищевода, кардиоэзофагеального перехода, сопровождается перитонитом, медиастинитом, пневмотораксом.

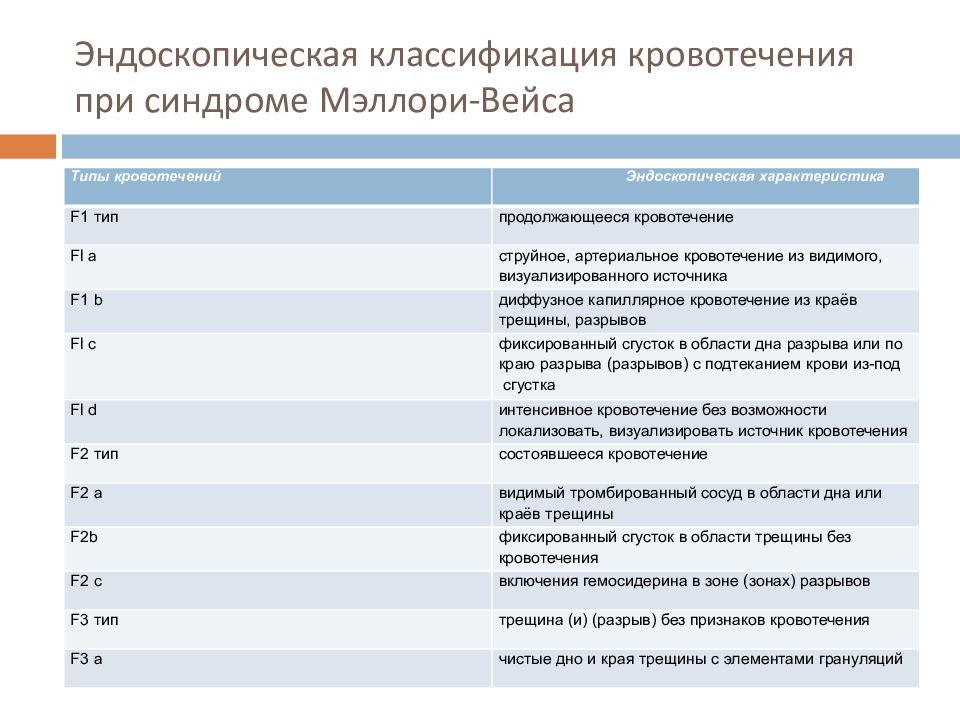

Слайд 12: Эндоскопическая классификация кровотечения при синдроме Мэллори-Вейса

Типы кровотечений Эндоскопическая характеристика F1 тип продолжающееся кровотечение Fl а струйное, артериальное кровотечение из видимого, визуализированного источника F1 b диффузное капиллярное кровотечение из краёв трещины, разрывов Fl с фиксированный сгусток в области дна разрыва или по краю разрыва (разрывов) с подтеканием крови из-под сгустка Fl d интенсивное кровотечение без возможности локализовать, визуализировать источник кровотечения F2 тип состоявшееся кровотечение F2 а видимый тромбированный сосуд в области дна или краёв трещины F2b фиксированный сгусток в области трещины без кровотечения F2 с включения гемосидерина в зоне (зонах) разрывов F3 тип трещина (и) (разрыв) без признаков кровотечения F3 а чистые дно и края трещины с элементами грануляций

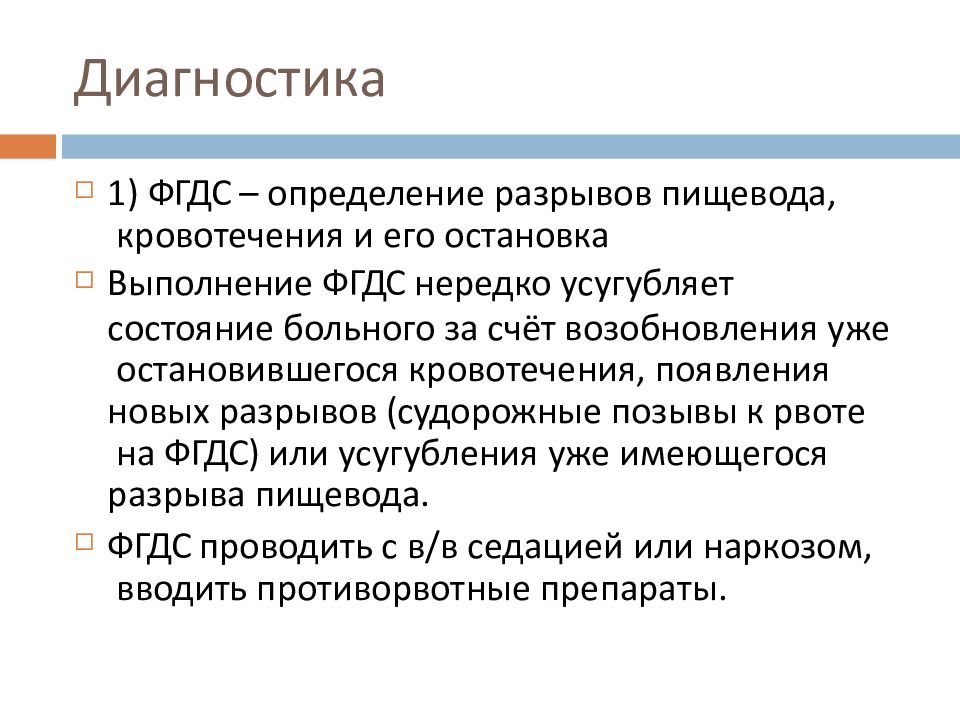

Слайд 13: Диагностика

1) ФГДС – определение разрывов пищевода, кровотечения и его остановка Выполнение ФГДС нередко усугубляет состояние больного за счёт возобновления уже остановившегося кровотечения, появления новых разрывов (судорожные позывы к рвоте на ФГДС) или усугубления уже имеющегося разрыва пищевода. ФГДС проводить с в/в седацией или наркозом, вводить противорвотные препараты.

Слайд 18: Диагностика

R -скопия ОГК: при разрыве пищевода признаки пневмоторакса и медиастинита УЗИ кардиоэзофагеального отдела желудка (помогает уточнить стадию синдрома Мэллори- Вейса) Контрастная эзофагография в двух проекциях МРТ-эзофагография Лапароскопия – при подозрении на разрыв абдоминального отдела пищевода

Слайд 20: Лечение

Лечение подразумевает в первую очередь проведение эндоскопического гемостаза: Кровотечение может быть остановлено различными способами, включающими коагуляцию с применением ЭХВЧ генератора, лазера, аргоноплазменной установки и т.п., введением гемостатических препаратов инъектором, орошением кровоточащей зоны различными кровоостанавливающими, пленкообразующими средам. Задачей эндоскописта при синдроме Маллори-Вейса является именно эндоскопическая остановка кровотечения, поскольку хирургическое вмешательство в этих случаях является в большой степени травматичным и в то же время не всегда надежным способом гемостаза.

Слайд 23

При эндоскопической картине остановившегося кровотечения ( F - IIA, F - IIB, F - IIC ) или при удавшемся эндоскопическом гемостазе больной подлежит госпитализации в ОРИТ и проведении ему инфузионно- трансфузионной терапии

Слайд 24: Консервативное лечение

Одной из первоочередных задач является восстановление ОЦК адекватной и быстрой инфузией коллоидных и кристаллоидных кровезаменителей. По дефициту ОЦК выделяют следующие степени кровопотери: 1) легкую, составляющую 10-20% исходного ОЦК (0,5-1л) 2) умеренную, составляющую 21-30% исходного ОЦК (1,0- 1,5л) 3) тяжелую, составляющую 31-40% исходного ОЦК (1,5-2л) 4) крайне тяжелую, составляющую свыше 40% исходного ОЦК (более 2л)

Слайд 25

Лечение кровопотери объемом 10-15% ОЦК (500-750мл) заключается в инфузии только кристаллоидных растворов в объеме 200-300% от величины кровопотери. Кровопотеря 15- 30% ОЦК (750-1500мл) компенсируется инфузией кристаллоидов и коллоидов (в соотношении 3:1) с общим объемом в 300% от общей кровопотери Показанием для возможного начала переливания эритроцитсодержащих сред служит развившаяся анемия с критическими показателями крови: гемоглобин - 65-70г/л; гематокрит - 25-28%; объем кровопотери - 30-40% ОЦК. Кроме того назначается гемостатическая, противоязвенная терапия в максимальных дозах

Слайд 26: Оперативное лечение

Целью оперативных вмешательств является устранение дефекта стенки пищевода, раздельное дренирование средостения и плевральной полости при повреждениях грудного отдела, или брюшной полости при повреждении абдоминального отдела пищевода и гастро— или еюностомия.

Слайд 27

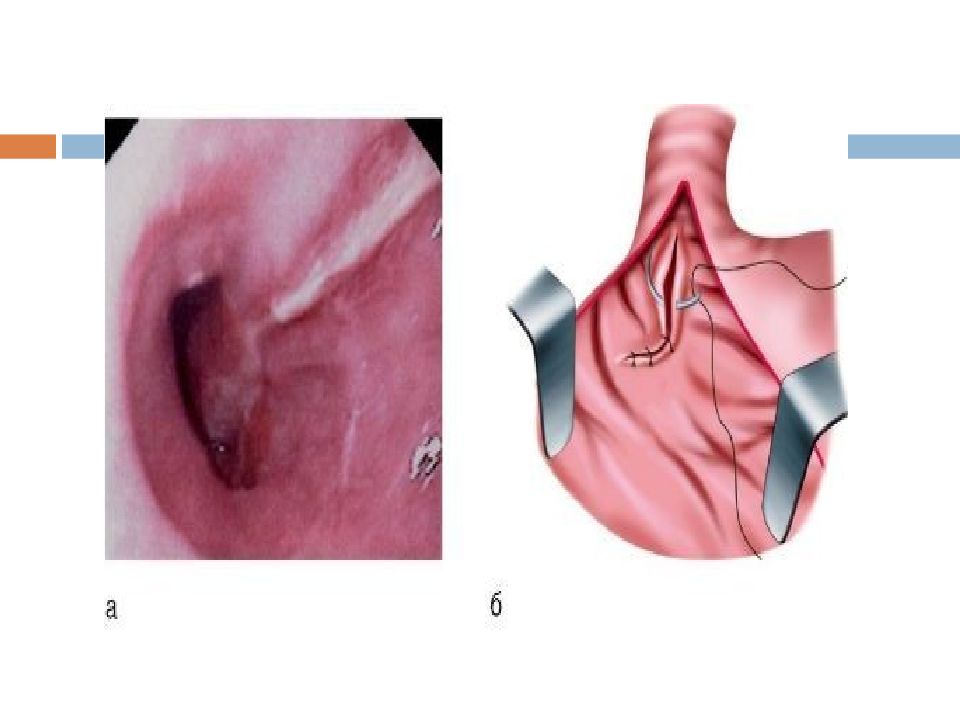

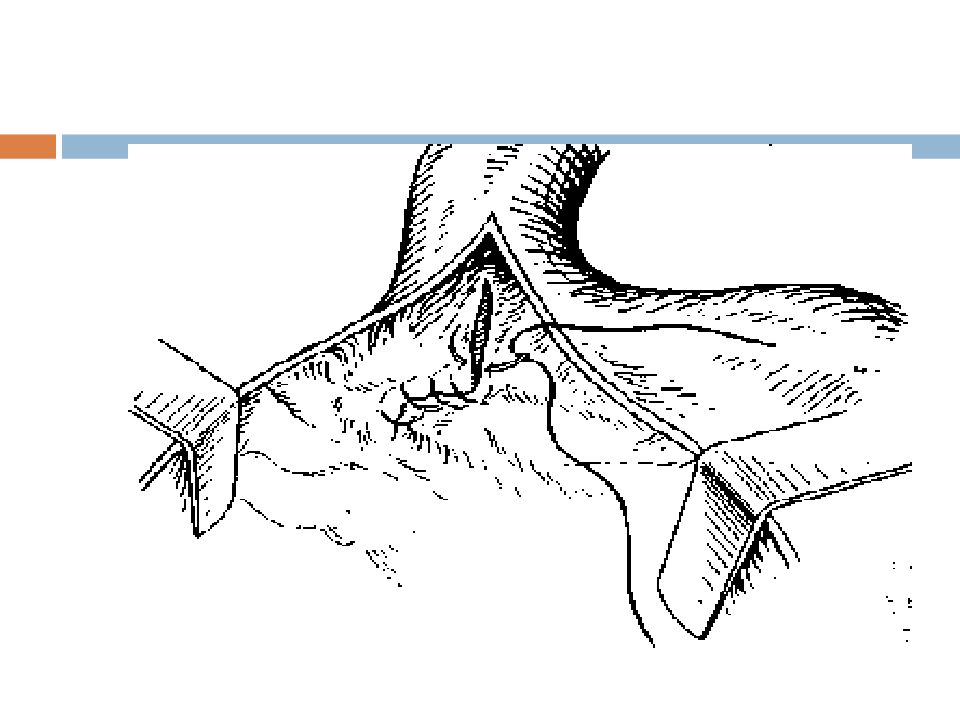

Показания к хирургическому лечению (продольная гастротомия с ушиванием разрывов) могут возникать при кровотечениях F 1 d, при невозможности эндоскопического гемостаза при рецидивах кровотечения при F 1 с. В некоторых случаях (локализация в нижней трети пищевода, аномалии пищевода, безуспешный гемостаз лапаротомным доступом) операция может выполняться путём левосторонней боковой торакотомии. Возможно выполнение операции Стойка (гастротомия с прошиванием кровоточащих эрозий и перевязкой левой желудочной артерии)

Слайд 30

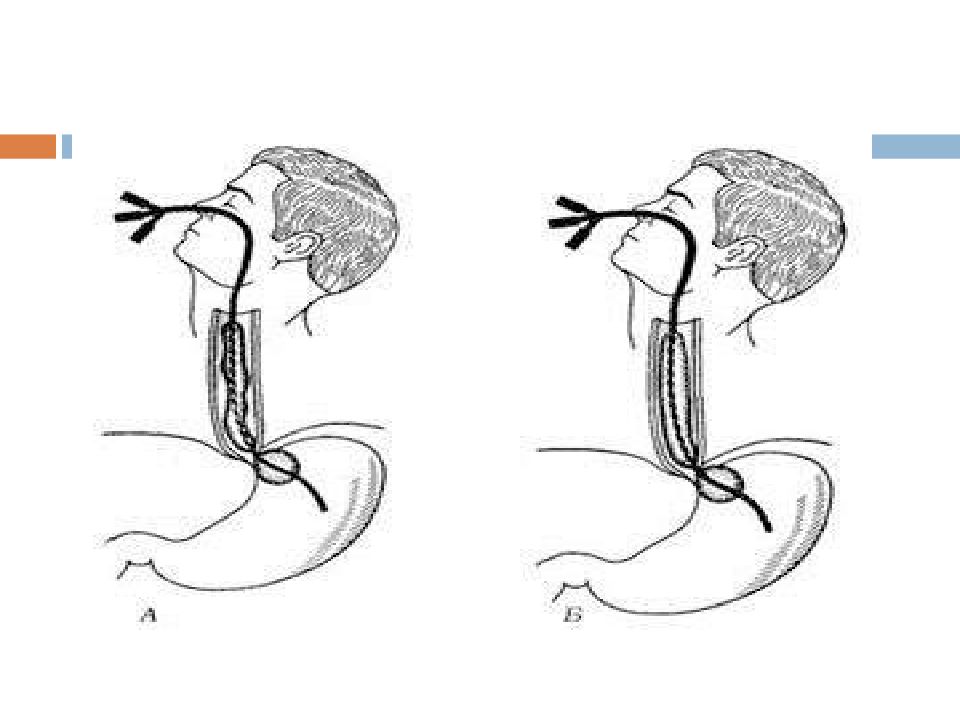

У тяжёлых больных, при невозможности эндоскопического гемостаза, противопоказаниях к оперативному лечению, при I, II стадиях возможно применение зонда- обтуратора Сингестакена-Блекмора;

Слайд 32

Не рекомендуется ставить желудочный зонд для контроля пациентам с интоксикацией для предотвращения повторной рвоты и усугубления разрывов пищевода. Лечение необходимо корректировать с учётом основного заболевания, вызвавшего интоксикацию и рвоту.