Первый слайд презентации: ДВС – синдром в акушерстве. Эмболия околоплодными водами. Геморрагический шок

Выполнила Студентка 5 курса 1-го мед.факультета 163(1) группы Кордовская Е.А. Преподаватель: и.о. зав.каф. Румянцева З.С.

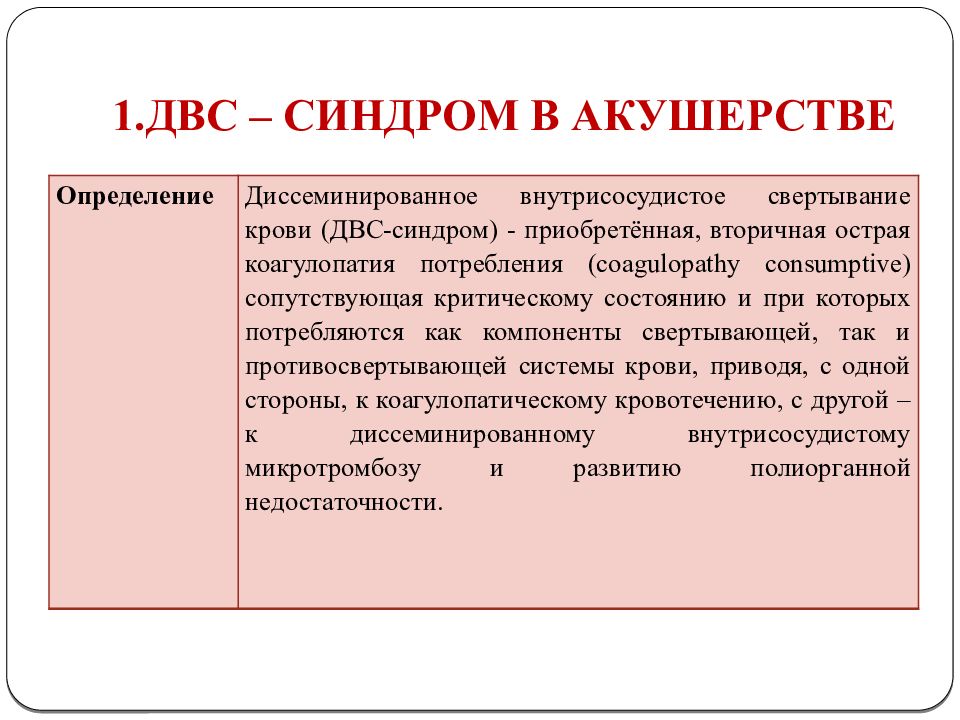

Слайд 2: 1.ДВС – СИНДРОМ В АКУШЕРСТВЕ

Определение Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови ( ДВС-синдром ) - приобретённая, вторичная острая коагулопатия потребления ( coagulopathy consumptive ) сопутствующая критическому состоянию и при которых потребляются как компоненты свертывающей, так и противосвертывающей системы крови, приводя, с одной стороны, к коагулопатическому кровотечению, с другой – к диссеминированному внутрисосудистому микротромбозу и развитию полиорганной недостаточности.

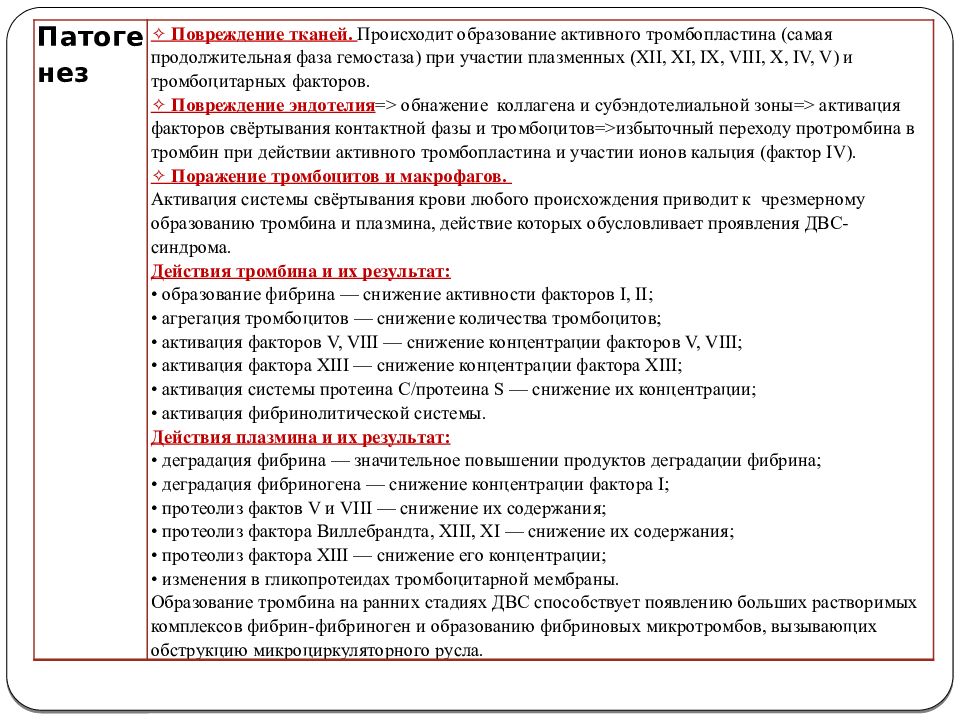

Слайд 3

Патоге нез ✧ Повреждение тканей. Происходит образование активного тромбопластина (самая продолжительная фаза гемостаза) при участии плазменных (XII, XI, IX, VIII, X, IV, V) и тромбоцитарных факторов. ✧ Повреждение эндотелия => обнажение коллагена и субэндотелиальной зоны=> активация факторов свёртывания контактной фазы и тромбоцитов=>избыточный переходу протромбина в тромбин при действии активного тромбопластина и участии ионов кальция (фактор IV). ✧ Поражение тромбоцитов и макрофагов. Активация системы свёртывания крови любого происхождения приводит к чрезмерному образованию тромбина и плазмина, действие которых обусловливает проявления ДВС-синдрома. Действия тромбина и их результат: • образование фибрина — снижение активности факторов I, II; • агрегация тромбоцитов — снижение количества тромбоцитов; • активация факторов V, VIII — снижение концентрации факторов V, VIII; • активация фактора ХIII — снижение концентрации фактора XIII; • активация системы протеина С/протеина S — снижение их концентрации; • активация фибринолитической системы. Действия плазмина и их результат: • деградация фибрина — значительное повышении продуктов деградации фибрина; • деградация фибриногена — снижение концентрации фактора I; • протеолиз фактов V и VIII — снижение их содержания; • протеолиз фактора Виллебрандта, XIII, XI — снижение их содержания; • протеолиз фактора XIII — снижение его концентрации; • изменения в гликопротеидах тромбоцитарной мембраны. Образование тромбина на ранних стадиях ДВС способствует появлению больших растворимых комплексов фибрин-фибриноген и образованию фибриновых микротромбов, вызывающих обструкцию микроциркуляторного русла.

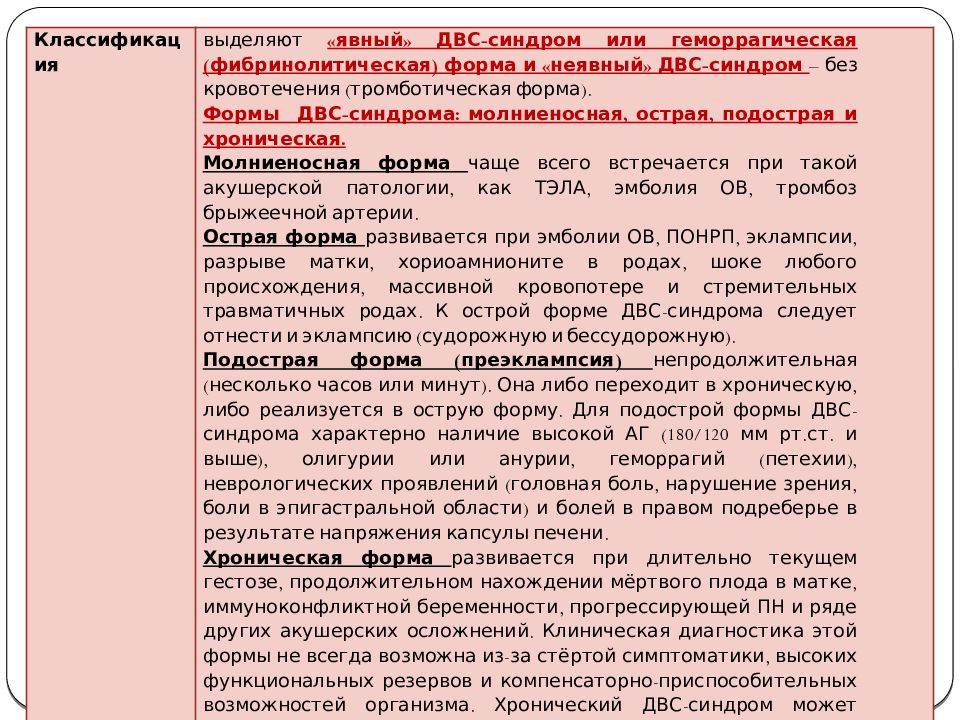

Слайд 4

Классификация выделяют «явный» ДВС-синдром или геморрагическая ( фибринолитическая ) форма и «неявный» ДВС-синдром – без кровотечения (тромботическая форма). Формы ДВС-синдрома: молниеносная, острая, подострая и хроническая. Молниеносная форма чаще всего встречается при такой акушерской патологии, как ТЭЛА, эмболия ОВ, тромбоз брыжеечной артерии. Острая форма развивается при эмболии ОВ, ПОНРП, эклампсии, разрыве матки, хориоамнионите в родах, шоке любого происхождения, массивной кровопотере и стремительных травматичных родах. К острой форме ДВС-синдрома следует отнести и эклампсию (судорожную и бессудорожную ). Подострая форма ( преэклампсия ) непродолжительная (несколько часов или минут). Она либо переходит в хроническую, либо реализуется в острую форму. Для подострой формы ДВС-синдрома характерно наличие высокой АГ (180/120 мм рт.ст. и выше), олигурии или анурии, геморрагий (петехии), неврологических проявлений (головная боль, нарушение зрения, боли в эпигастральной области) и болей в правом подреберье в результате напряжения капсулы печени. Хроническая форма развивается при длительно текущем гестозе, продолжительном нахождении мёртвого плода в матке, иммуноконфликтной беременности, прогрессирующей ПН и ряде других акушерских осложнений. Клиническая диагностика этой формы не всегда возможна из-за стёртой симптоматики, высоких функциональных резервов и компенсаторно-приспособительных возможностей организма. Хронический ДВС-синдром может существовать недели и месяцы.

Слайд 5: Клиника ДВС - синдрома

Стадии I стадия — гиперкоагуляция II стадия — коагулопатия потребления III стадия — гипокоагуляция Патогенез активация сосудисто- тромбоцитарного звена гемостаза, усиление коагуляционного потенциала крови и гиперагрегация тромбоцитов. Кроме того, повышается концентрация тромбина, содержание фибриногена, вязкость крови и Ht. происходит потребление факторов свёртывания крови (фибриногена, тромбина, VII, V, IX, X факторов, тромбоцитов) на образование множества тромбов, которые лизируются благодаря интенсивной продукции плазминогена и антитромбина III. Усиливается ферментативный и неферментативный фибринолиз, одновременно происходит распад и деградация многих белков (усиленный протеолиз ), снижается образование антитромбина III. характеризуется потерей одной из главных жизненных функций — способности крови свёртываться. Это происходит вследствие отсутствия главного фактора коагуляционного звена — фибриногена (фактор I), при этом фибринолиз может достигать 100%. Клиника характеризуется ухудшением самочувствия. Пациенты предъявляют жалобы неспецифического характера на повышенную утомляемость, тревожное настроение, снижение диуреза и сердцебиение. При объективном осмотре выявляют повышение АД. Внешнее благополу - чие не соответствует тяжести развивающейся патологии. Периодически на фоне нормального или даже несколько пониженного АД возникает АГ, тахикардия или брадикардия. характеризуется массивными кровотечениями. Как из-за острой кровопотери, так и вследствие токсического влияния продуктов протеолиза и фибринолиза быстро развивается тяжёлое состояние пациентки. В паренхиматозных органах (печени, почках, поджелудочной железе) одновременно отмечаются и тромбозы, и кровоизлияния.

Слайд 6: Диагностика

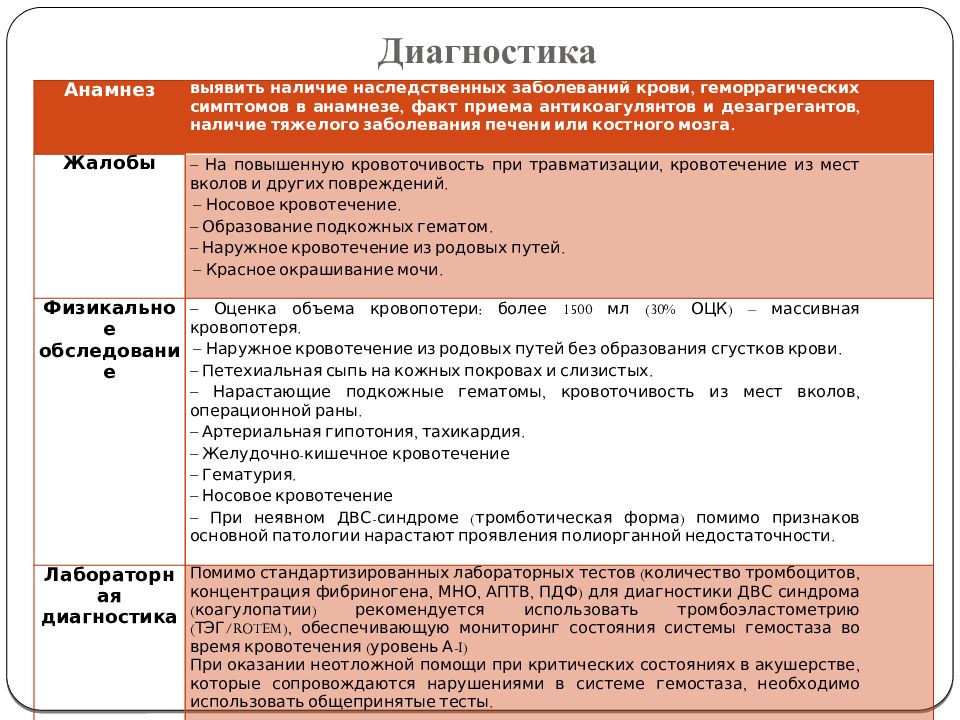

Анамнез выявить наличие наследственных заболеваний крови, геморрагических симптомов в анамнезе, факт приема антикоагулянтов и дезагрегантов, наличие тяжелого заболевания печени или костного мозга. Жалобы На повышенную кровоточивость при травматизации, кровотечение из мест вколов и других повреждений. Носовое кровотечение. Образование подкожных гематом. Наружное кровотечение из родовых путей. Красное окрашивание мочи. Физикальное обследование Оценка объема кровопотери: более 1500 мл (30% ОЦК) – массивная кровопотеря. Наружное кровотечение из родовых путей без образования сгустков крови. Петехиальная сыпь на кожных покровах и слизистых. Нарастающие подкожные гематомы, кровоточивость из мест вколов, операционной раны. Артериальная гипотония, тахикардия. Желудочно-кишечное кровотечение Гематурия. Носовое кровотечение При неявном ДВС-синдроме (тромботическая форма) помимо признаков основной патологии нарастают проявления полиорганной недостаточности. Лабораторная диагностика Помимо стандартизированных лабораторных тестов (количество тромбоцитов, концентрация фибриногена, МНО, АПТВ, ПДФ) для диагностики ДВС синдрома ( коагулопатии ) рекомендуется использовать тромбоэластометрию (ТЭГ/ROTEM), обеспечивающую мониторинг состояния системы гемостаза во время кровотечения (уровень А-I) При оказании неотложной помощи при критических состояниях в акушерстве, которые сопровождаются нарушениями в системе гемостаза, необходимо использовать общепринятые тесты.

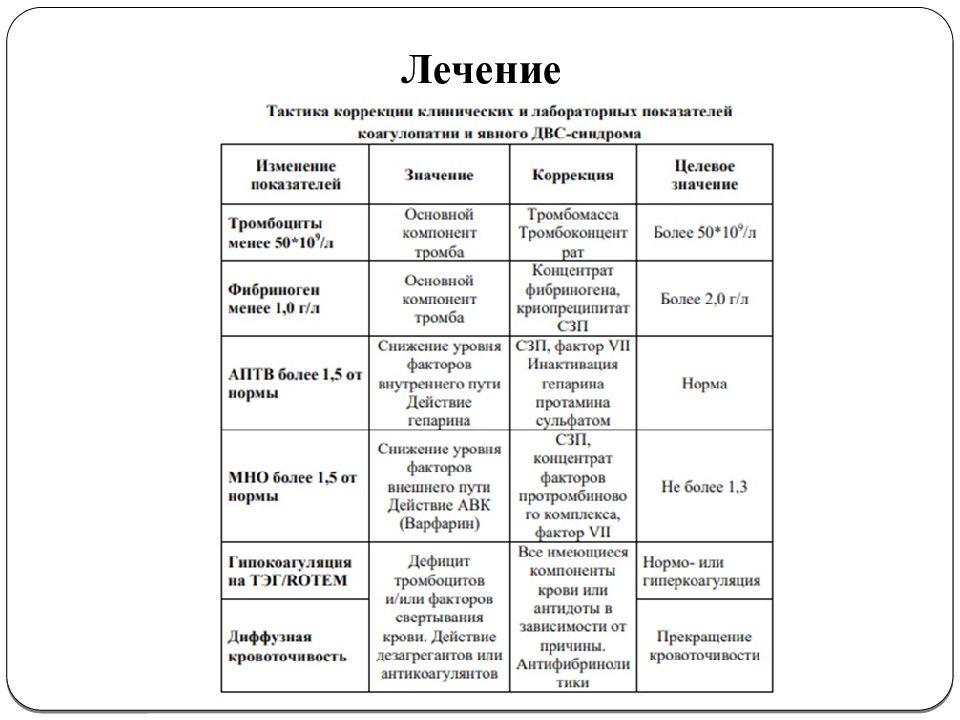

Слайд 7: Лечение

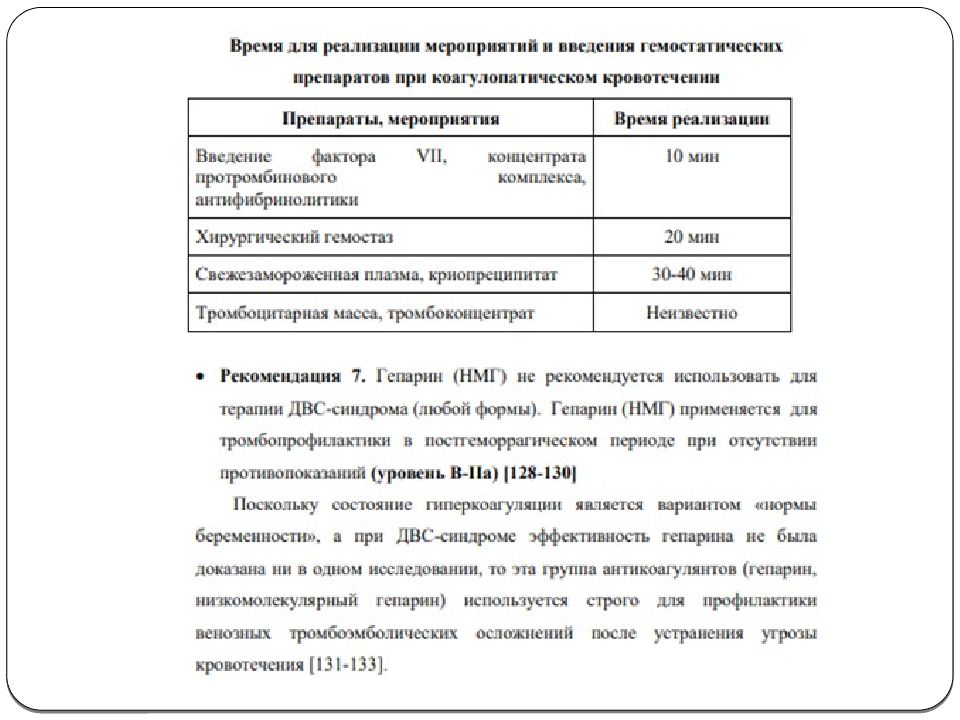

Слайд 11

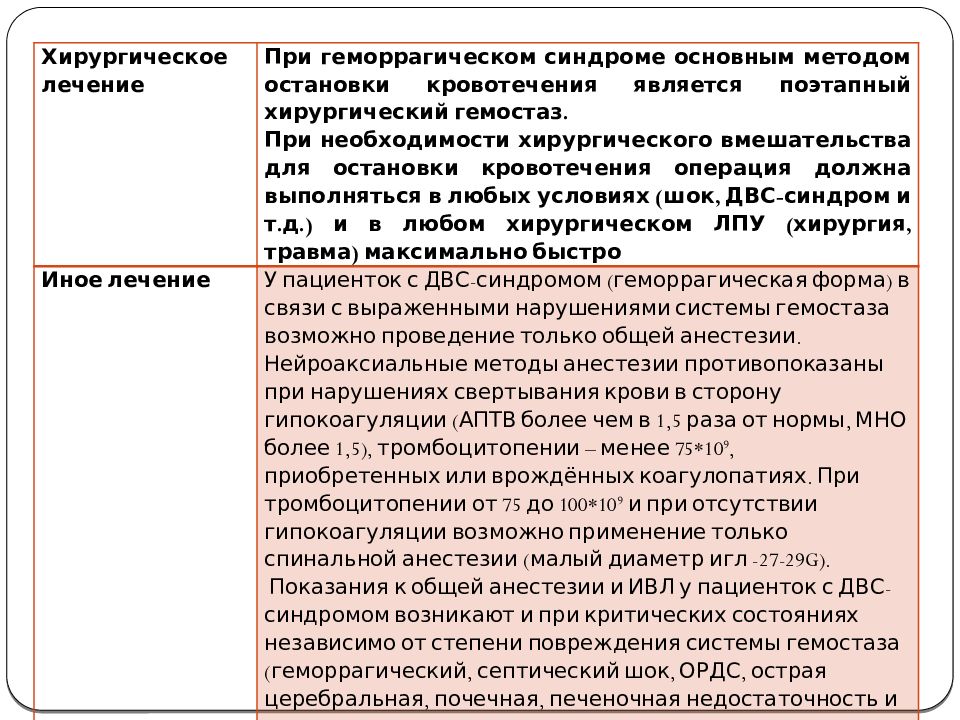

Хирургическое лечение При геморрагическом синдроме основным методом остановки кровотечения является поэтапный хирургический гемостаз. При необходимости хирургического вмешательства для остановки кровотечения операция должна выполняться в любых условиях (шок, ДВС-синдром и т.д.) и в любом хирургическом ЛПУ (хирургия, травма) максимально быстро Иное лечение У пациенток с ДВС-синдромом (геморрагическая форма) в связи с выраженными нарушениями системы гемостаза возможно проведение только общей анестезии. Нейроаксиальные методы анестезии противопоказаны при нарушениях свертывания крови в сторону гипокоагуляции (АПТВ более чем в 1,5 раза от нормы, МНО более 1,5), тромбоцитопении – менее 75*10 9, приобретенных или врождённых коагулопатиях. При тромбоцитопении от 75 до 100*10 9 и при отсутствии гипокоагуляции возможно применение только спинальной анестезии (малый диаметр игл -27-29G). Показания к общей анестезии и ИВЛ у пациенток с ДВС-синдромом возникают и при критических состояниях независимо от степени повреждения системы гемостаза (геморрагический, септический шок, ОРДС, острая церебральная, почечная, печеночная недостаточность и т.д.).

Слайд 12: Профилактика

Профилактика полностью зависит от своевременности и эффективности профилактики и лечения критических состояний, связанных с развитием ДВС-синдрома. Профилактика развития коагулопатического кровотечения ( ДВСсиндрома ) заключается в том числе и в готовности к своевременному замещению компонентами крови при массивной кровопотере в ЛПУ любого уровня. Профилактика синдрома массивных трансфузий и потенциальных гемотрансфузионных осложнений заключается в более широком применении рекомбинантных факторов (VII) и концентратов свертывания крови (КПК) при массивной кровопотере.

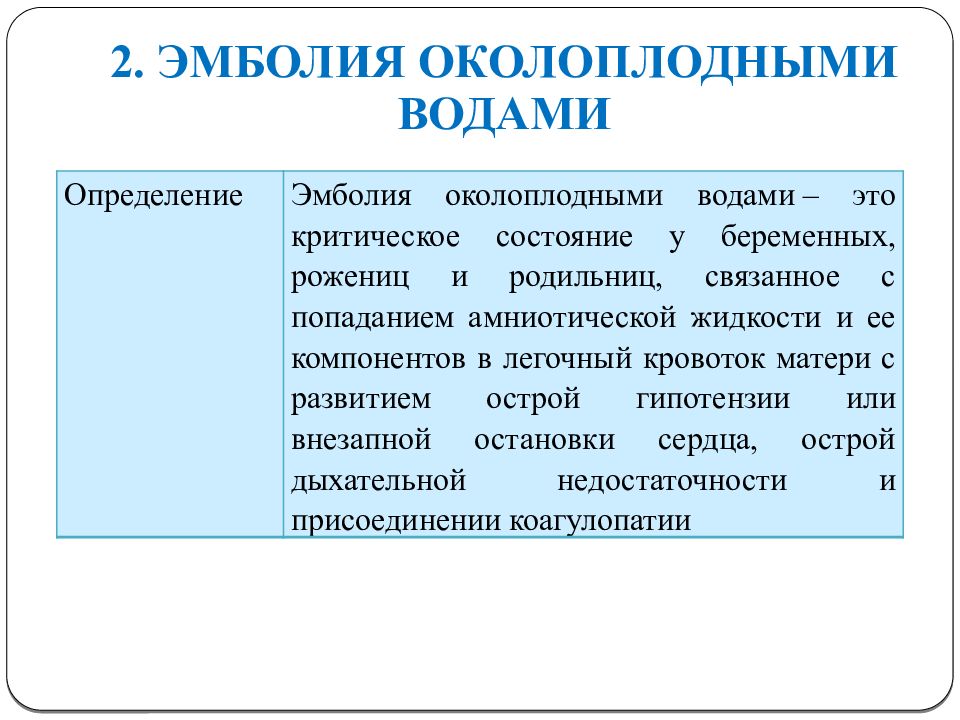

Слайд 13: 2. ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ

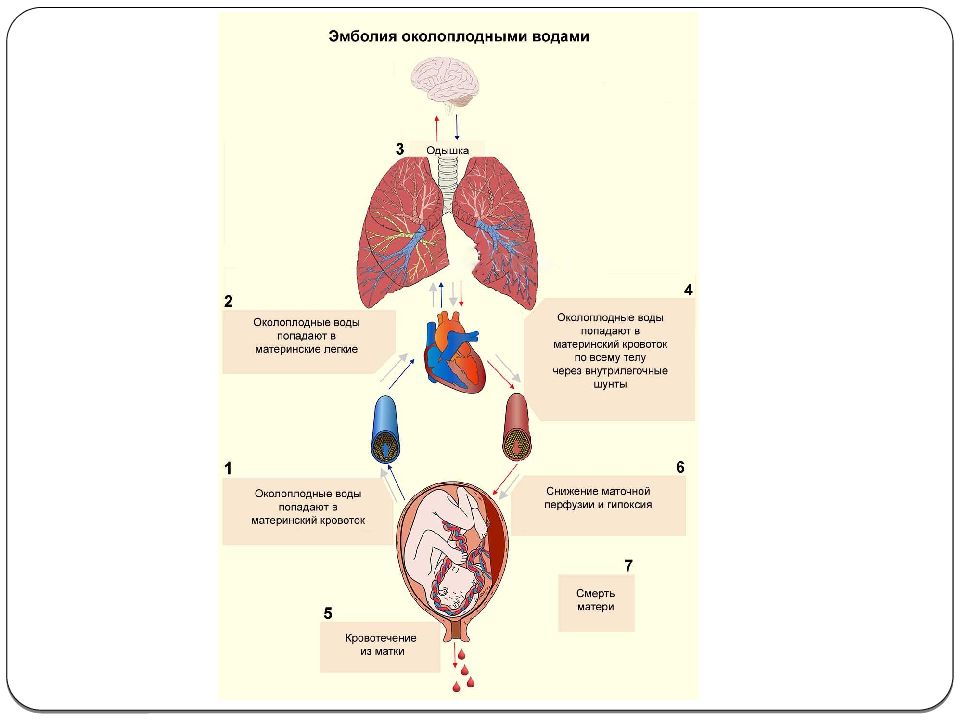

Определение Эмболия околоплодными водами – это критическое состояние у беременных, рожениц и родильниц, связанное с попаданием амниотической жидкости и ее компонентов в легочный кровоток матери с развитием острой гипотензии или внезапной остановки сердца, острой дыхательной недостаточности и присоединении коагулопатии

Слайд 14

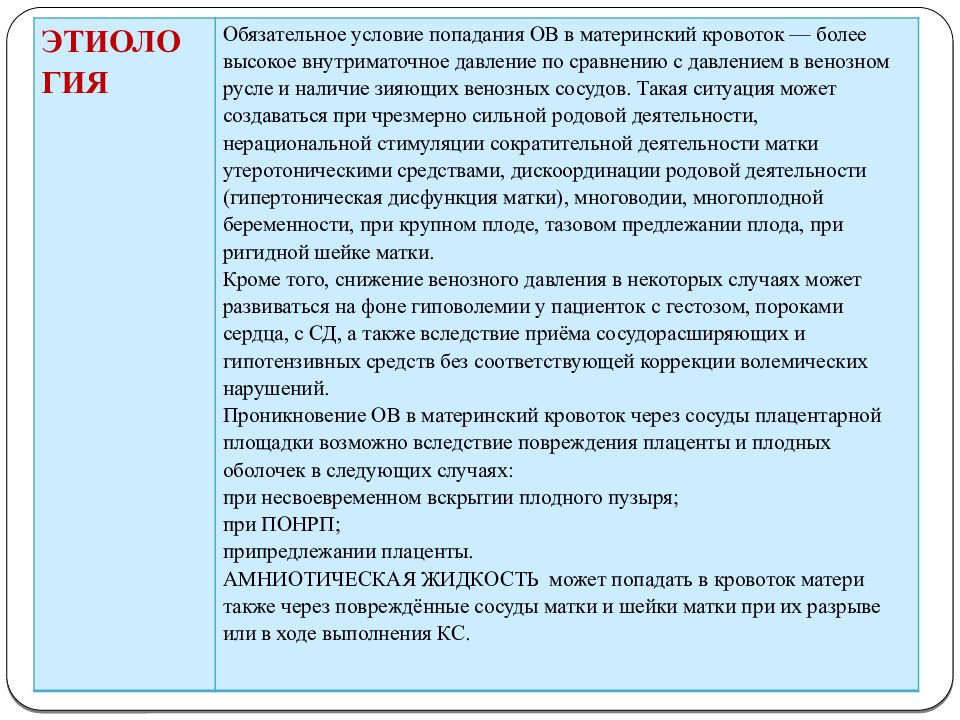

ЭТИОЛО ГИЯ Обязательное условие попадания ОВ в материнский кровоток — более высокое внутриматочное давление по сравнению с давлением в венозном русле и наличие зияющих венозных сосудов. Такая ситуация может создаваться при чрезмерно сильной родовой деятельности, нерациональной стимуляции сократительной деятельности матки утеротоническими средствами, дискоординации родовой деятельности (гипертоническая дисфункция матки), многоводии, многоплодной беременности, при крупном плоде, тазовом предлежании плода, при ригидной шейке матки. Кроме того, снижение венозного давления в некоторых случаях может развиваться на фоне гиповолемии у пациенток с гестозом, пороками сердца, с СД, а также вследствие приёма сосудорасширяющих и гипотензивных средств без соответствующей коррекции волемических нарушений. Проникновение ОВ в материнский кровоток через сосуды плацентарной площадки возможно вследствие повреждения плаценты и плодных оболочек в следующих случаях: при несвоевременном вскрытии плодного пузыря; при ПОНРП; припредлежании плаценты. АМНИОТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ может попадать в кровоток матери также через повреждённые сосуды матки и шейки матки при их разрыве или в ходе выполнения КС.

Слайд 16

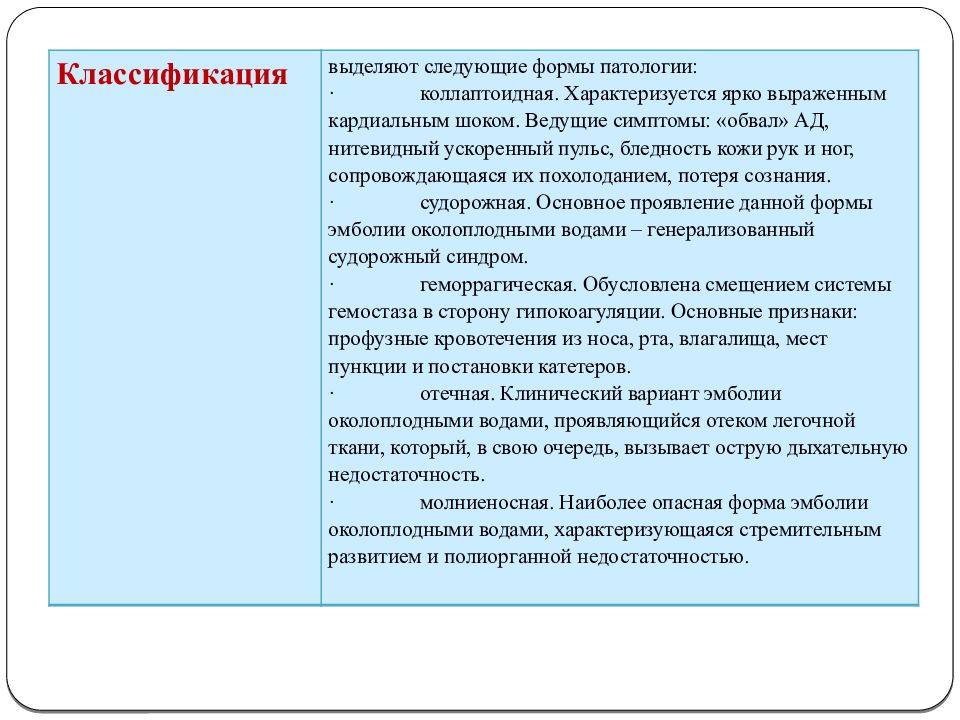

Классификация выделяют следующие формы патологии: · коллаптоидная. Характеризуется ярко выраженным кардиальным шоком. Ведущие симптомы: «обвал» АД, нитевидный ускоренный пульс, бледность кожи рук и ног, сопровождающаяся их похолоданием, потеря сознания. · судорожная. Основное проявление данной формы эмболии околоплодными водами – генерализованный судорожный синдром. · геморрагическая. Обусловлена смещением системы гемостаза в сторону гипокоагуляции. Основные признаки: профузные кровотечения из носа, рта, влагалища, мест пункции и постановки катетеров. · отечная. Клинический вариант эмболии околоплодными водами, проявляющийся отеком легочной ткани, который, в свою очередь, вызывает острую дыхательную недостаточность. · молниеносная. Наиболее опасная форма эмболии околоплодными водами, характеризующаяся стремительным развитием и полиорганной недостаточностью.

Слайд 17

Диагностические критерии Жалобы: · внезапно возникшее чувство страха, возбуждение; · затрудненное дыхание; · потрясающий озноб; · боль за грудиной. Анамнез: · появление симптомов во время родов, кесарева сечения или в течении 30 мин после родов. Физикальное обследование: · потеря сознания; · гипертермия, гипотензия; · остановка дыхания; · остановка сердца; · судороги.

Слайд 18

Диагностические критерии Лабораторные исследования: · признаки метаболического, лактатацидоза, увеличение сердечных ферментов (КФК, тропонины ); · Система гемостаза: изменения характерные для второи ̆ фазы ДВС - гипокоагуляции : резко выраженная гипофибриногенемия и тромбоцитопения; удлинение АЧТВ; · удлинение времени свертывания цельнои ̆ крови. Инструментальные исследования: · снижение насыщения крови кислородом до 85-70%; ЭКГ: · признаки перегрузки правых отделов (отклонение электрическои ̆ оси вправо, увеличение размеров зубца P во II, III и AVF отведениях, депрессия сегмента ST и инверсия зубца T в правых грудных отведениях). Рентгенологическое исследование: · увеличенное правое предсердие и желудочек, картина интерстициального сливного отека, что проявляется в виде «бабочки» с уплотнением в прикорневои ̆ зоне и просветлением рисунка по периферии.

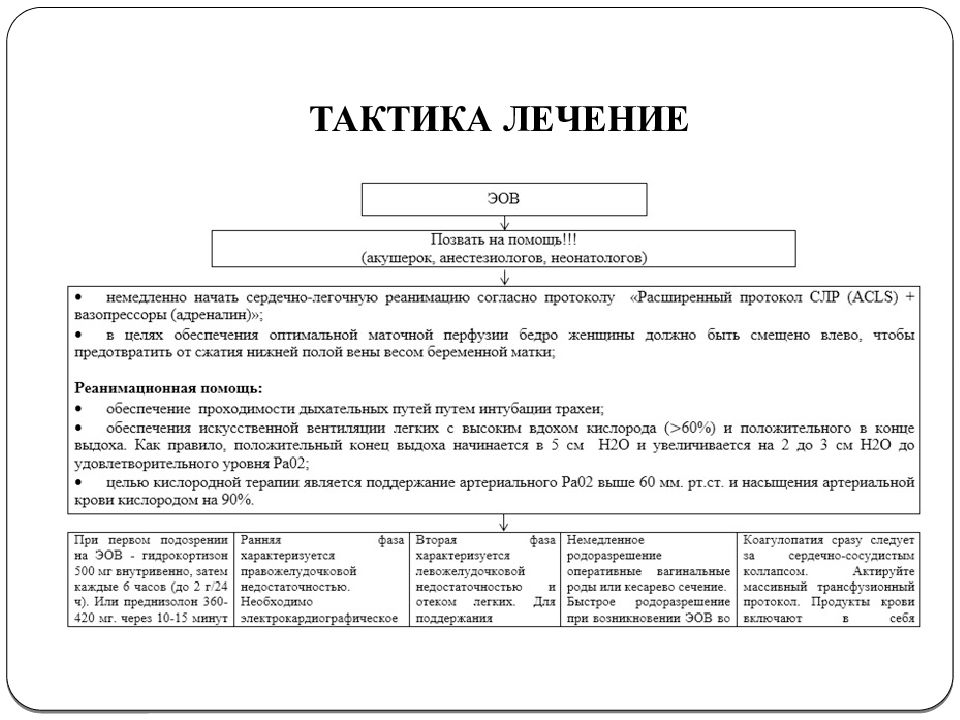

Слайд 21

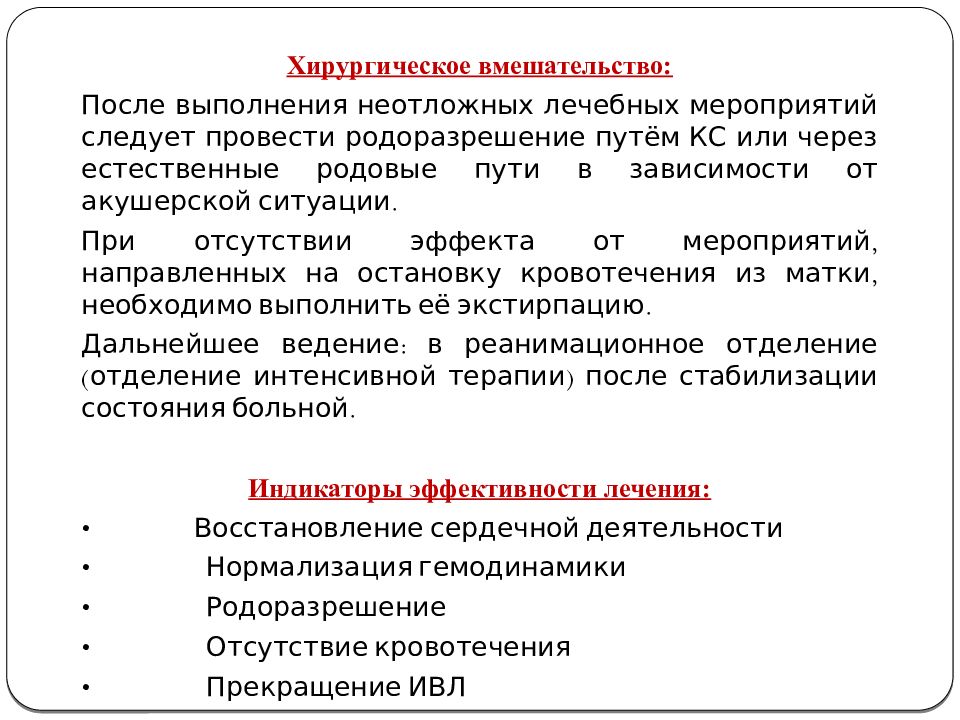

Хирургическое вмешательство: После выполнения неотложных лечебных мероприятий следует провести родоразрешение путём КС или через естественные родовые пути в зависимости от акушерской ситуации. При отсутствии эффекта от мероприятий, направленных на остановку кровотечения из матки, необходимо выполнить её экстирпацию. Дальнейшее ведение: в реанимационное отделение (отделение интенсивной терапии) после стабилизации состояния больной. Индикаторы эффективности лечения : • Восстановление сердечной деятельности • Нормализация гемодинамики • Родоразрешение • Отсутствие кровотечения • Прекращение ИВЛ

Слайд 22: 3. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК

Геморрагический шок ( гиповолемический шок) — это общая неспецифическая реакция организма на острую, своевременно не компенсированную потерю крови, ведущую к гиповолемии. Обычно для развития геморрагического шока характерно уменьшение объема циркулирующей крови (ОЦК) более чем на 20%.

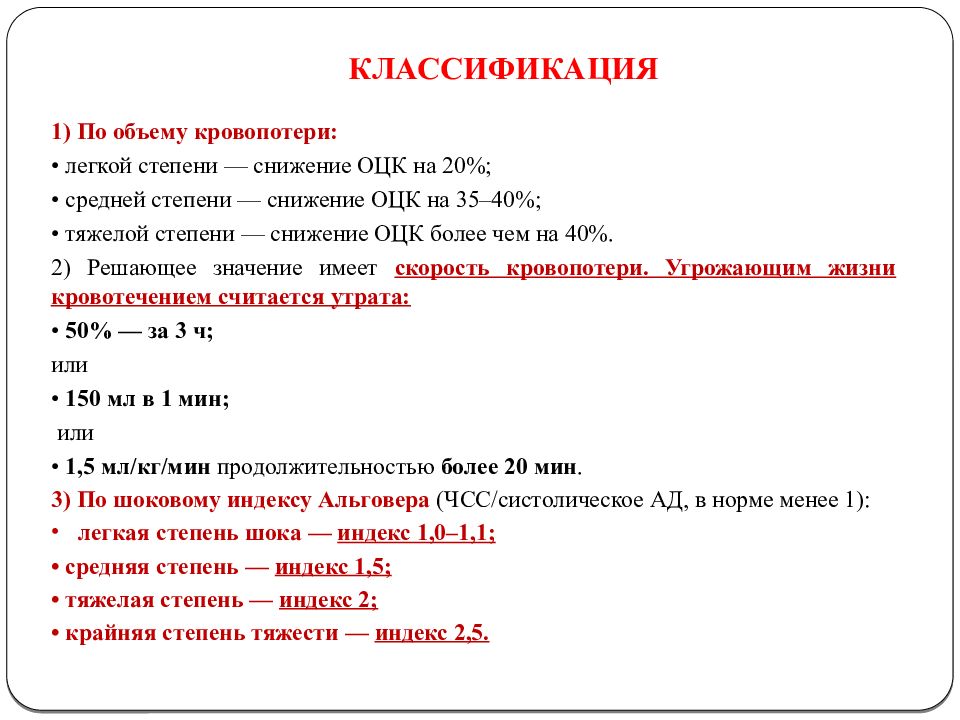

Слайд 23: КЛАССИФИКАЦИЯ

1) По объему кровопотери: • легкой степени — снижение ОЦК на 20%; • средней степени — снижение ОЦК на 35–40%; • тяжелой степени — снижение ОЦК более чем на 40%. 2) Решающее значение имеет скорость кровопотери. Угрожающим жизни кровотечением считается утрата: • 50% — за 3 ч; или • 150 мл в 1 мин; или • 1,5 мл/кг/мин продолжительностью более 20 мин. 3) По шоковому индексу Альговера (ЧСС/систолическое АД, в норме менее 1): легкая степень шока — индекс 1,0–1,1; • средняя степень — индекс 1,5; • тяжелая степень — индекс 2; • крайняя степень тяжести — индекс 2,5.

Слайд 24

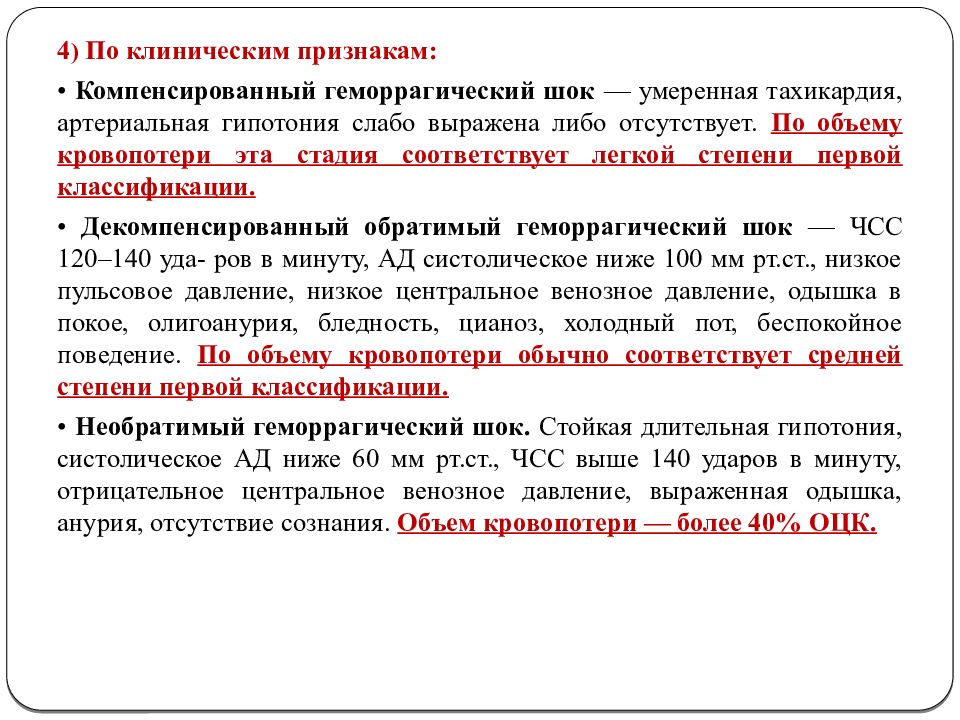

4 ) По клиническим признакам: • Компенсированный геморрагический шок — умеренная тахикардия, артериальная гипотония слабо выражена либо отсутствует. По объему кровопотери эта стадия соответствует легкой степени первой классификации. • Декомпенсированный обратимый геморрагический шок — ЧСС 120–140 уда- ров в минуту, АД систолическое ниже 100 мм рт.ст., низкое пульсовое давление, низкое центральное венозное давление, одышка в покое, олигоанурия, бледность, цианоз, холодный пот, беспокойное поведение. По объему кровопотери обычно соответствует средней степени первой классификации. • Необратимый геморрагический шок. Стойкая длительная гипотония, систолическое АД ниже 60 мм рт.ст., ЧСС выше 140 ударов в минуту, отрицательное центральное венозное давление, выраженная одышка, анурия, отсутствие сознания. Объем кровопотери — более 40% ОЦК.

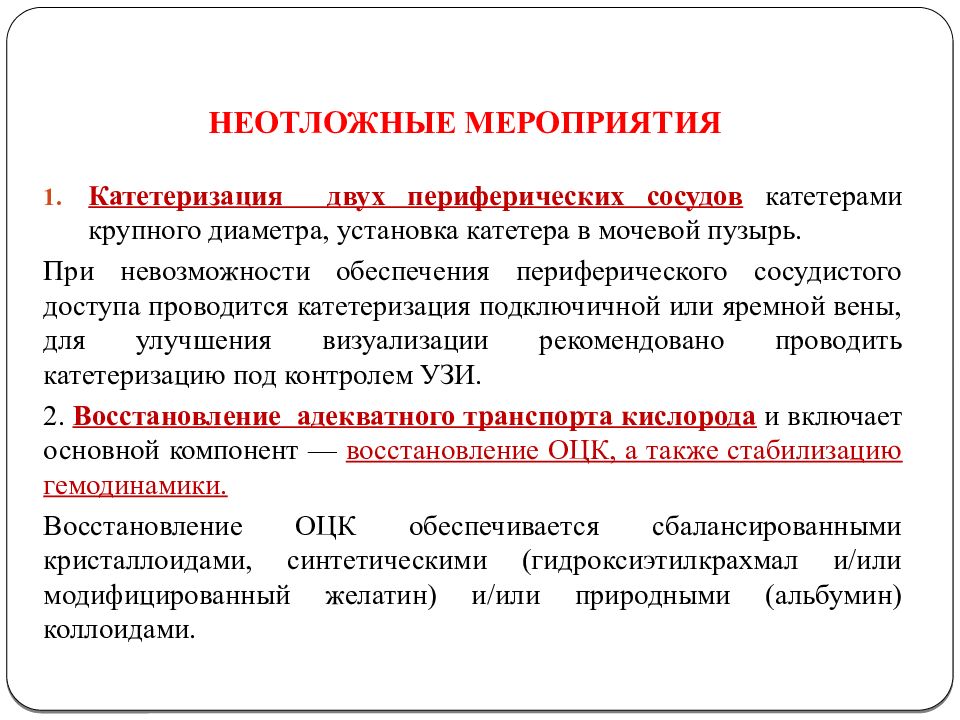

Слайд 25: НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Катетеризация двух периферических сосудов катетерами крупного диаметра, установка катетера в мочевой пузырь. При невозможности обеспечения периферического сосудистого доступа проводится катетеризация подключичной или яремной вены, для улучшения визуализации рекомендовано проводить катетеризацию под контролем УЗИ. 2. Восстановление адекватного транспорта кислорода и включает основной компонент — восстановление ОЦК, а также стабилизацию гемодинамики. Восстановление ОЦК обеспечивается сбалансированными кристаллоидами, синтетическими ( гидроксиэтилкрахмал и/или модифицированный желатин) и/или природными (альбумин) коллоидами.

Слайд 26

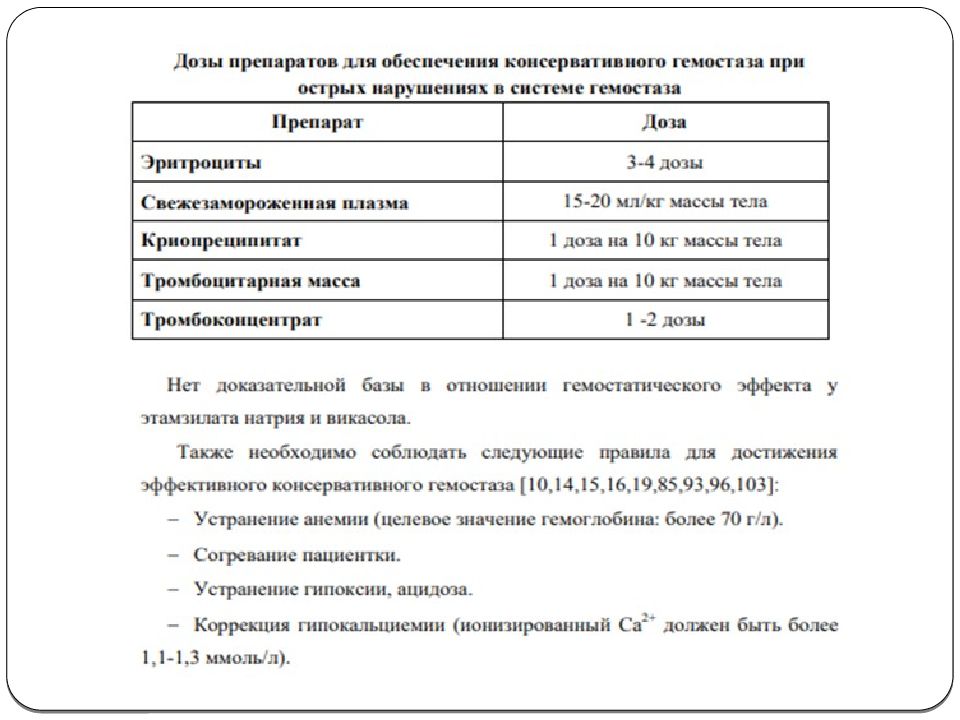

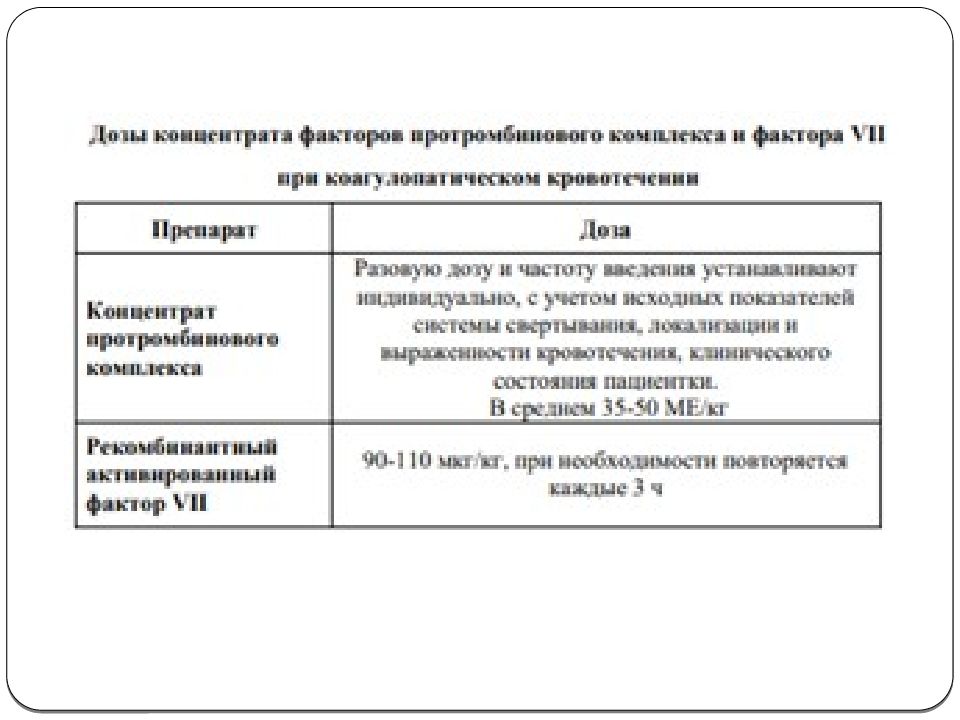

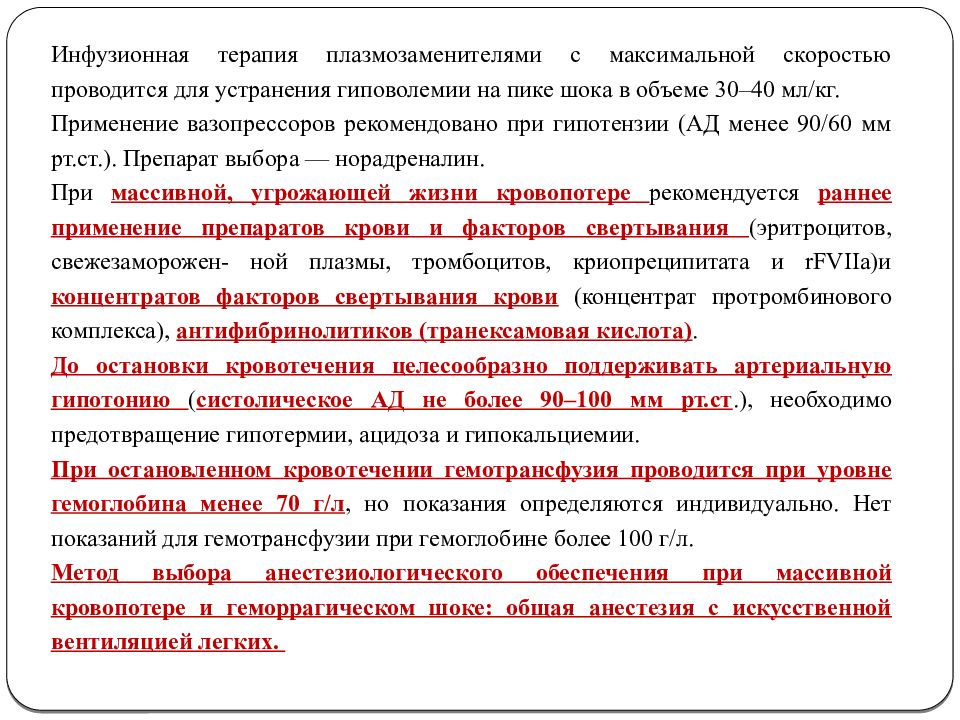

Инфузионная терапия плазмозаменителями с максимальной скоростью проводится для устранения гиповолемии на пике шока в объеме 30–40 мл/кг. Применение вазопрессоров рекомендовано при гипотензии (АД менее 90/60 мм рт.ст.). Препарат выбора — норадреналин. При массивной, угрожающей жизни кровопотере рекомендуется раннее применение препаратов крови и факторов свертывания (эритроцитов, свежезаморожен- ной плазмы, тромбоцитов, криопреципитата и rFVIIa )и концентратов факторов свертывания крови (концентрат протромбинового комплекса), антифибринолитиков ( транексамовая кислота). До остановки кровотечения целесообразно поддерживать артериальную гипотонию ( систолическое АД не более 90–100 мм рт.ст.), необходимо предотвращение гипотермии, ацидоза и гипокальциемии. При остановленном кровотечении гемотрансфузия проводится при уровне гемоглобина менее 70 г/л, но показания определяются индивидуально. Нет показаний для гемотрансфузии при гемоглобине более 100 г/л. Метод выбора анестезиологического обеспечения при массивной кровопотере и геморрагическом шоке: общая анестезия с искусственной вентиляцией легких.

Слайд 27: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эмболия околоплодными водами – редкая акушерская патология, согласно оценкам, составляет от 2 до 6 случаев на 100 000 беременностей. Она обычно развивается на поздних сроках беременности, но может возникнуть и в конце 1-го или 2-го триместра беременности. Несмотря на то, что оценка смертности варьирует в широких пределах (приблизительно от 20 до 90%), синдром явно представляет значительный риск и среди женщин, внезапно умерших при родах, эмболия околоплодными водами является одной из наиболее вероятных причин. Выживаемость зависит от ранней диагностики и безотлагательного лечения. ДВС-синдром - сложный патологический синдром, в основе которого лежит массивное (рассеянное) свертывание крови с образованием множества микросгустков и агрегация клеток крови, эритроцитов и тромбоцитов, в результате чего блокируется кровообращение в мелких сосудах рыхлыми массами фибрина и агрегатами клеток, возникает нарушение кровообращения в жизненноважных органах (легкие, почки, печень, надпочечники и др.) с возникновением в них глубоких дистрофических изменений. При ДВС-синдроме развивается гипокоагуляция, тромбоцитопения, геморрагический синдром. ДВС - это синдром какого-либо заболевания, но не нозологическая единица (не диагноз); он неспецифичен и универсален. Успех терапии при развитии ДВС-синдрома зависит от уровня организации работы стационара и базируется на четко отработанной схеме действий персонала.