Первый слайд презентации: Система цитокинов. Классификация. Основные свойства. Механизмы действия. Типы цитокиновой регуляции. Клетки-продуценты и клетки-мишени. Цитокиновая регуляция воспаления и иммунного ответа»

Цикл 1 – иммунология. Занятие № 5.

Определение цитокинов. Какие функции в организме выполняют цитокины. Какие клетки – продуценты цитокинов вам известны? Какие клетки – мишени для цитокинов вам известны? Каков механизм действия цитокинов ? Классификация цитокинов. Основные свойства цитокинов. Понятие о цитокиновой сети.

Слайд 3: Цитокины

Сигнальные ( биорегуляторные ) молекулы, управляющие практически всеми процессами в организме – эмбриогенезом, гемопоэзом, процессами созревания и дифференцировки клеток, активации и гибели клеток, инициацией и поддержанием разных типов иммунного ответа, развитием воспаления, процессами репарации, ремоделирования тканей, координацией работы иммуно – нейро - эндокринной систем на уровне организма в целом.

Слайд 4: Цитокины

Растворимые гликопротеины (более 1300 молекул, 5-50 к Da ) неиммуноглобулиновой природы, освобождаемые клетками организма – хозяина, обладающие неферментативным действием в низких концентрациях (от пикомолярных до наномолярных ), действующие через специфические рецепторы на клетках-мишенях, регулирующие различные функции клеток организма. В настоящее время известно около 200 цитокинов.

Слайд 5

Цитокины и жизненный цикл клеток Цитокины – биорегуляторные молекулы, контролирующие разные этапы жизненного цикла клеток: процессы дифференцировки. процессы пролиферации. процессы функциональной активации. процессы гибели клеток. Цитокины и иммунный ответ Цитокины играют важную роль в осуществлении реакций как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Цитокины обеспечивают взаимосвязь врожденного и адаптивного иммунных ответов.

Слайд 6: Свойства цитокинов

Характерен короткий период полужизни : цитокины быстро инактивируются и разрушаются. Большинство из цитокинов действует на местном уровне ( паракринно – на клетки микроокружения ). Цитокинов больше, чем их рецепторов (многие цитокины используют общие субъединицы рецепторов) на клетках-мишенях для передачи сигналов в ядро клетки-мишени Плейотропность – единственная молекула может вызывать множество эффектов путем активации различных генов в клетках-мишенях Конвергенция функций – разные цитокиновые молекулы могут выполнять в организме сходные функции Полисферизм – множество цитокинов могут продуцироваться одной и той же клеткой в ответ на один стимул

Слайд 7: Плейотропность цитокинов на примере интерферона-гамма

Секреция интерферона- гамма эндотелий активация активация NK гранулоциты активация макрофаги активация активация Т клеток дифференцировка В клеток многие типы клеток многие типы клеток индукция экспрессии MHC I или MHCII повышение противовирусной активности

Слайд 9: Типы цитокиновой регуляции

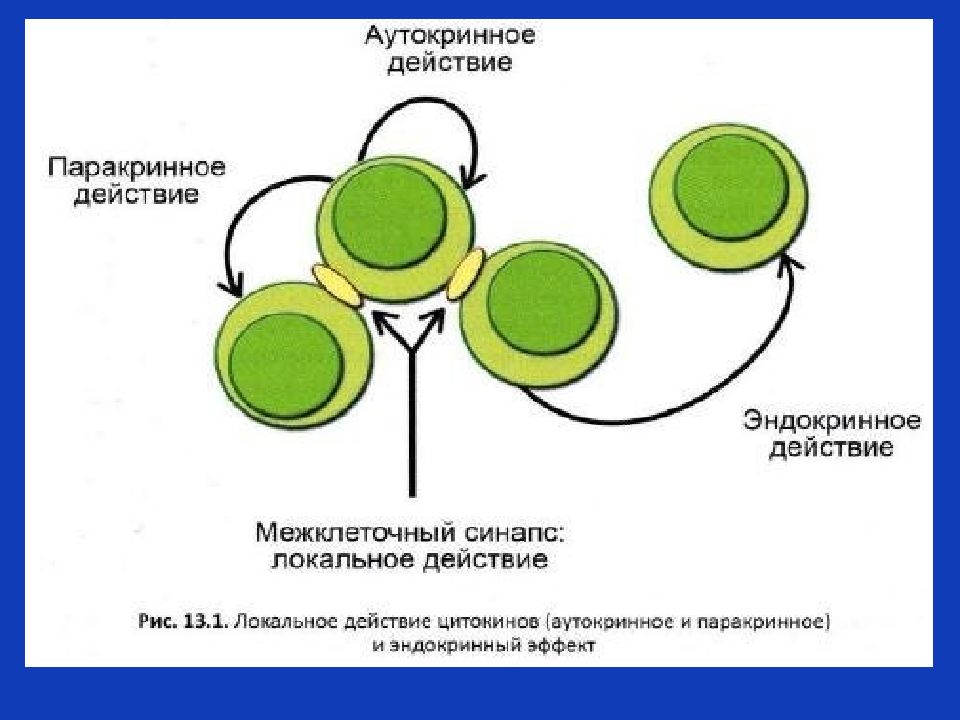

Паракринная регуляция (в большинстве случаев цитокины действуют местно, в очаге воспаления). Аутокринная регуляция – цитокин производится клеткой, к нему клетка-производитель данного цитокина экспрессирует рецепторы, вследствие этого цитокин действует на клетку, его производящую. Эндокринная регуляция –отставленное действие: интерлейкин 1 –бета –эндогенный пироген (действует на центр терморегуляции в головном мозге), интерлейкин 6 действует на гепатоциты, вызывая синтез белков острой фазы, ростовые факторы действуют на костный мозг, активируют гемопоэз и т.д.

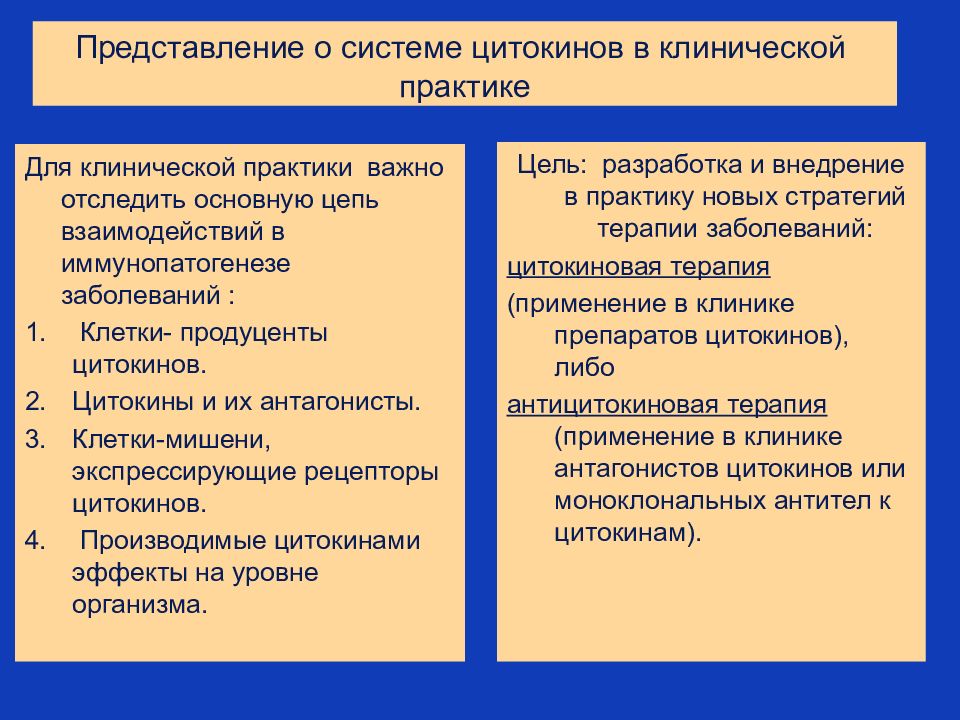

Слайд 11: Представление о системе цитокинов в клинической практике

Для клинической практики важно отследить основную цепь взаимодействий в иммунопатогенезе заболеваний : Клетки- продуценты цитокинов. Цитокины и их антагонисты. Клетки-мишени, экспрессирующие рецепторы цитокинов. Производимые цитокинами эффекты на уровне организма. Цель: разработка и внедрение в практику новых стратегий терапии заболеваний: цитокиновая терапия (применение в клинике препаратов цитокинов), либо антицитокиновая терапия (применение в клинике антагонистов цитокинов или моноклональных антител к цитокинам ).

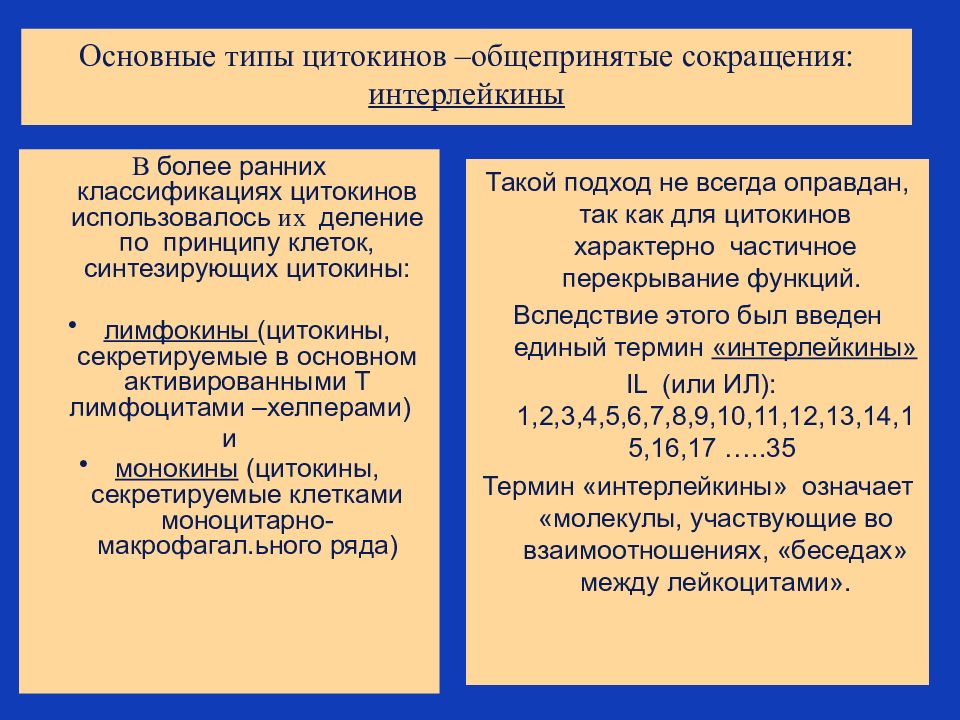

Слайд 12: Основные типы цитокинов –общепринятые сокращения: интерлейкины

В более ранних классификациях цитокинов использовалось их деление по принципу клеток, синтезирующих цитокины : лимфокины ( цитокины, секретируемые в основном активированными Т лимфоцитами –хелперами) и монокины ( цитокины, секретируемые клетками моноцитарно-макрофагал.ьного ряда) Такой подход не всегда оправдан, так как для цитокинов характерно частичное перекрывание функций. Вследствие этого был введен единый термин « интерлейкины » IL (или ИЛ): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17 …..35 Термин « интерлейкины » означает «молекулы, участвующие во взаимоотношениях, «беседах» между лейкоцитами».

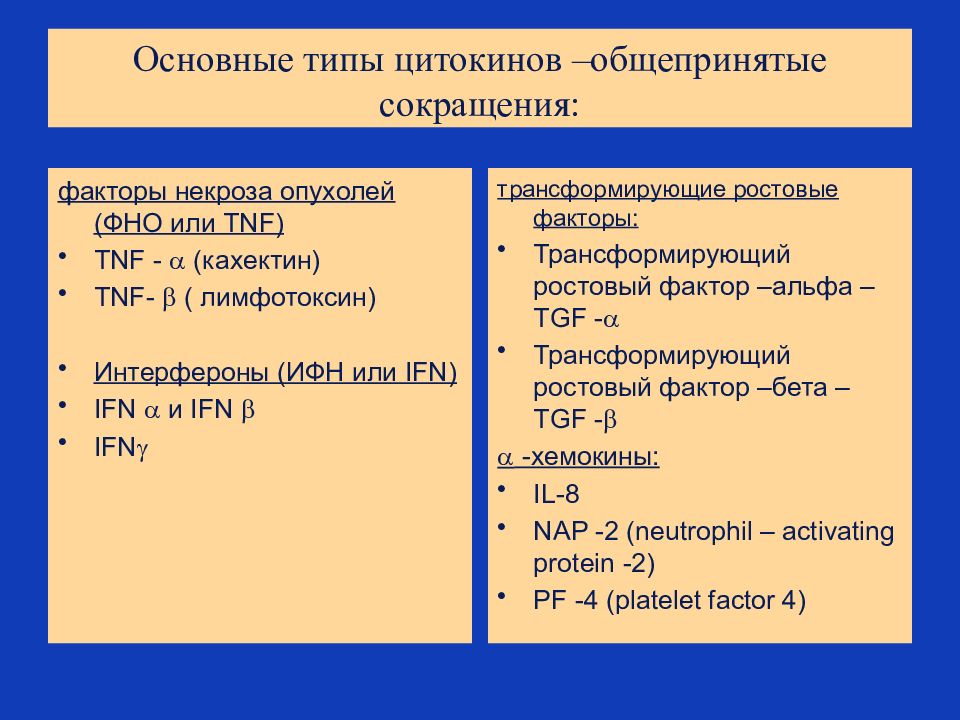

Слайд 13: Основные типы цитокинов –общепринятые сокращения:

факторы некроза опухолей (ФНО или TNF) TNF - ( кахектин ) TNF- ( лимфотоксин ) Интерфероны (ИФН или IFN) IFN и IFN IFN трансформирующие ростовые факторы: Трансформирующий ростовый фактор –альфа – TGF - Трансформирующий ростовый фактор –бета – TGF - - хемокины : IL-8 NAP -2 ( neutrophil – activating protein -2) PF -4 (platelet factor 4)

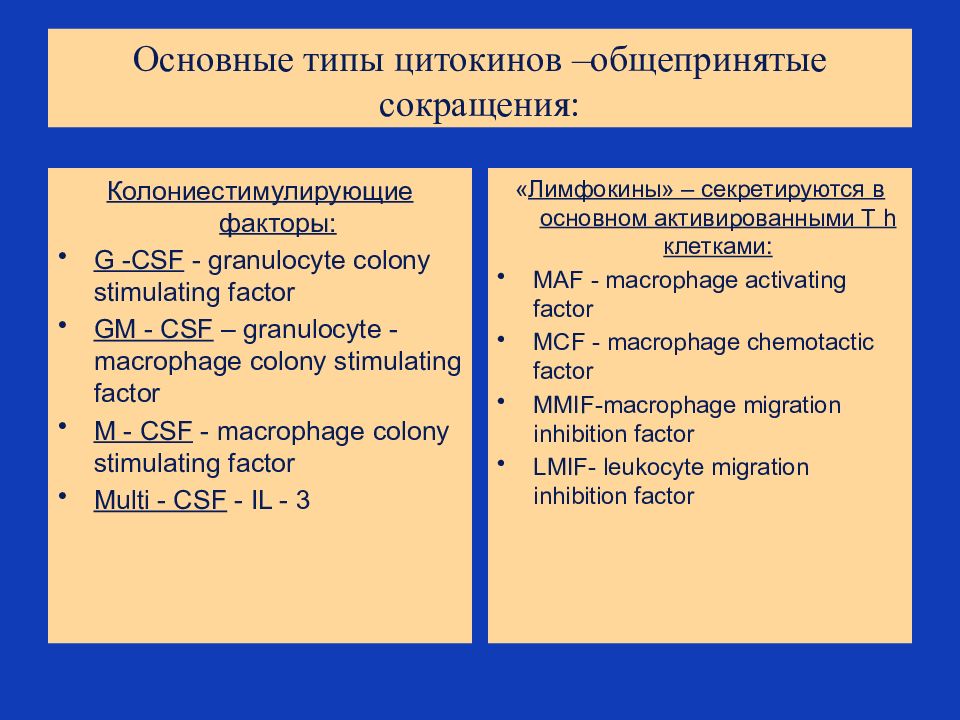

Слайд 14: Основные типы цитокинов –общепринятые сокращения:

Колониестимулирующие факторы: G -CSF - granulocyte colony stimulating factor GM - CSF – granulocyte - macrophage colony stimulating factor M - CSF - macrophage colony stimulating factor Multi - CSF - IL - 3 « Лимфокины » – секретируются в основном активированными Т h клетками: MAF - macrophage activating factor MCF - macrophage chemotactic factor MMIF-macrophage migration inhibition factor LMIF- leukocyte migration inhibition factor

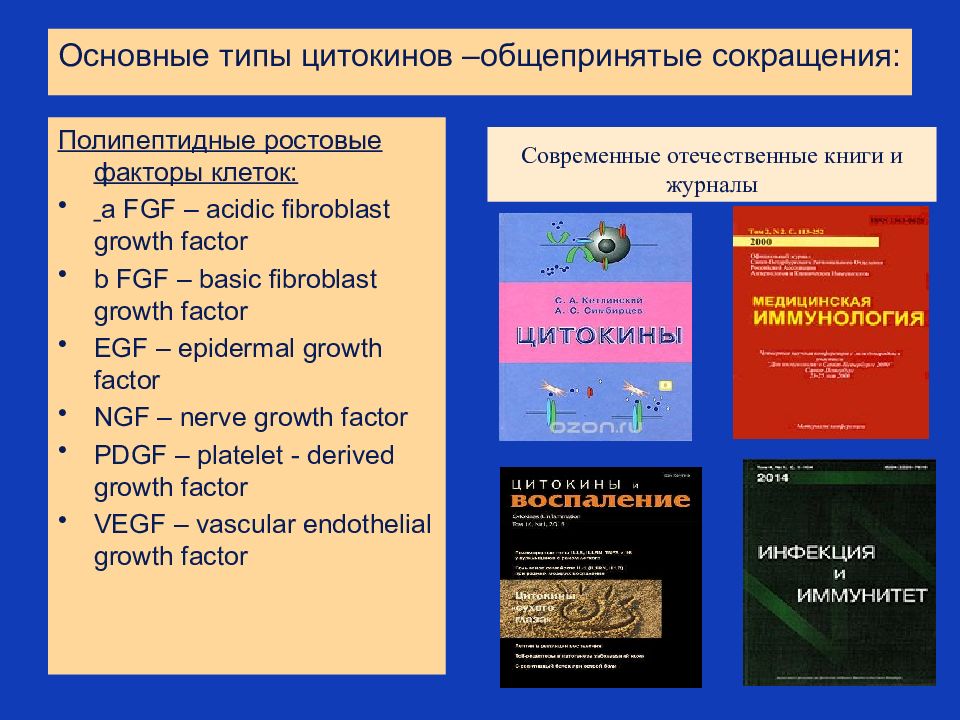

Слайд 15: Основные типы цитокинов –общепринятые сокращения:

Полипептидные ростовые факторы клеток: a FGF – acidic fibroblast growth factor b FGF – basic fibroblast growth factor EGF – epidermal growth factor NGF – nerve growth factor PDGF – platelet - derived growth factor VEGF – vascular endothelial growth factor Современные отечественные книги и журналы

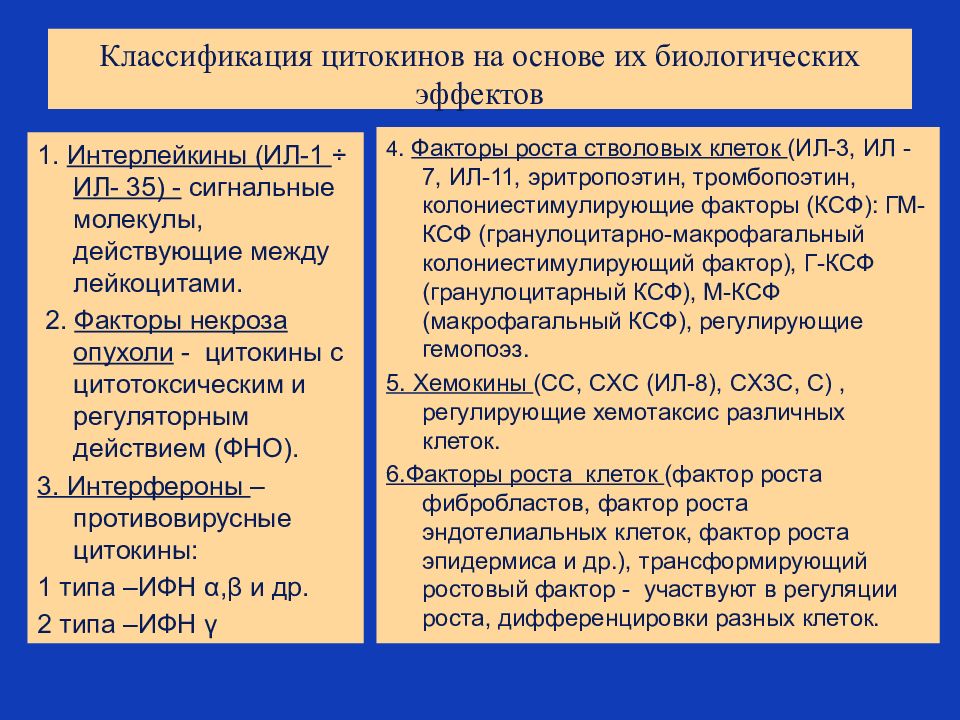

Слайд 16: Классификация цитокинов на основе их биологических эффектов

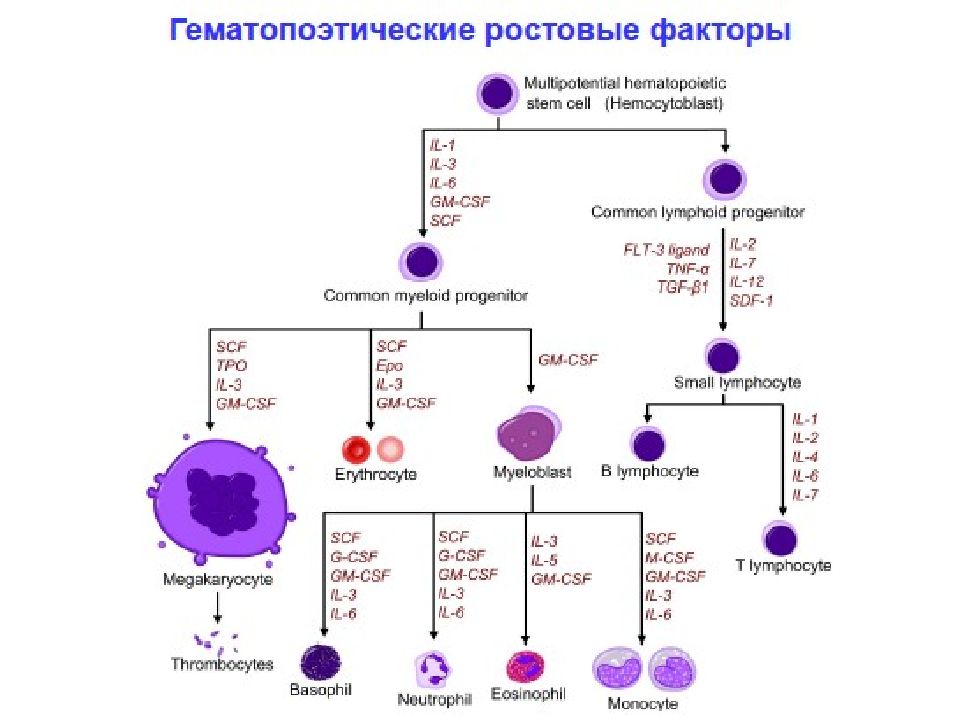

1. Интерлейкины (ИЛ-1 ÷ ИЛ- 35) - сигнальные молекулы, действующие между лейкоцитами. 2. Факторы некроза опухоли - цитокины с цитотоксическим и регуляторным действием (ФНО). 3. Интерфероны –противовирусные цитокины : 1 типа –ИФН α, β и др. 2 типа –ИФН γ 4. Факторы роста стволовых клеток (ИЛ-3, ИЛ -7, ИЛ-11, эритропоэтин, тромбопоэтин, колониестимулирующие факторы (КСФ): ГМ-КСФ ( гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор), Г-КСФ ( гранулоцитарный КСФ), М-КСФ (макрофагальный КСФ), регулирующие гемопоэз. 5. Хемокины ( CC, CXC ( ИЛ-8 ), CX3C, С ), регулирующие хемотаксис различных клеток. 6.Факторы роста клеток (фактор роста фибробластов, фактор роста эндотелиальных клеток, фактор роста эпидермиса и др.), трансформирующий ростовый фактор - участвуют в регуляции роста, дифференцировки разных клеток.

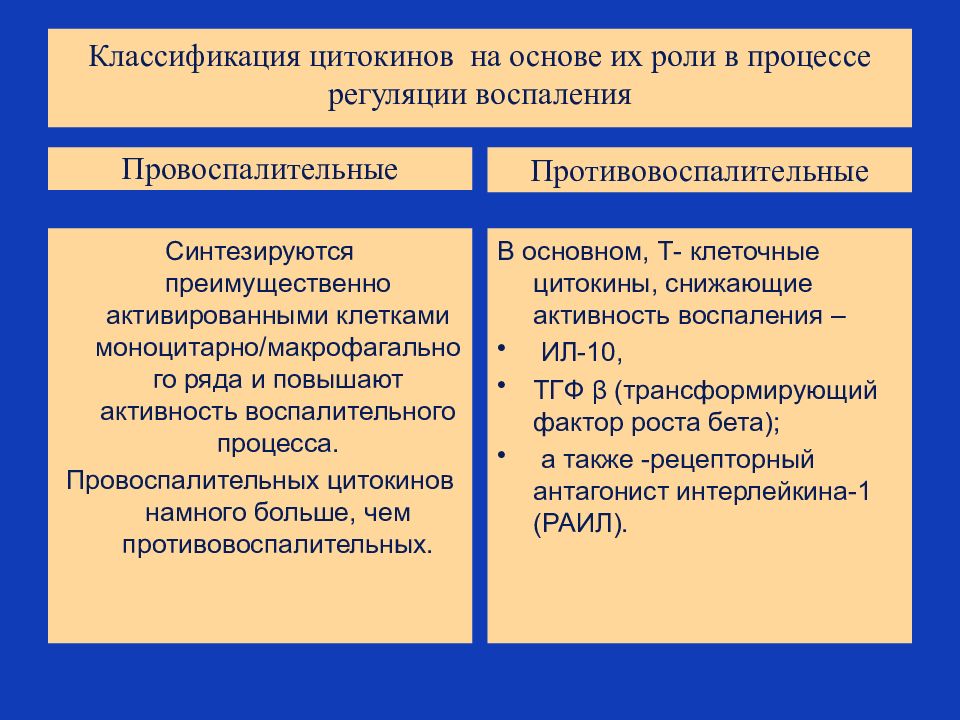

Слайд 17: Классификация цитокинов на основе их роли в процессе регуляции воспаления

Провоспалительные Синтезируются преимущественно активированными клетками моноцитарно /макрофагального ряда и повышают активность воспалительного процесса. Провоспалительных цитокинов намного больше, чем противовоспалительных. Противовоспалительные В основном, Т- клеточные цитокины, снижающие активность воспаления – ИЛ-10, ТГФ β (трансформирующий фактор роста бета); а также -рецепторный антагонист интерлейкина-1 (РАИЛ).

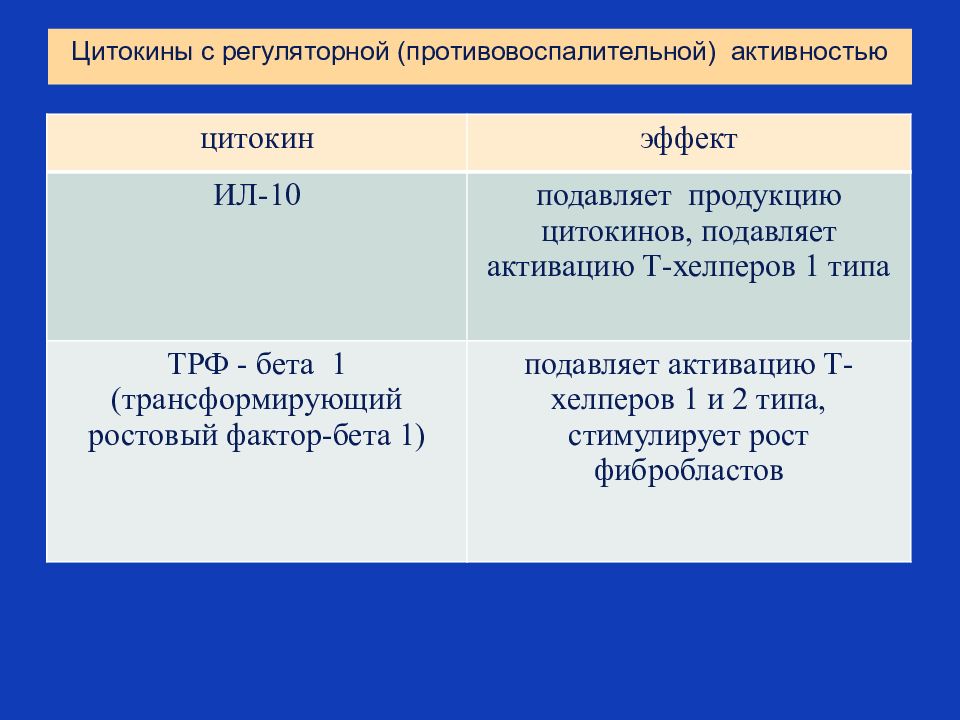

Слайд 18: Цитокины с регуляторной (противовоспалительной) активностью

цитокин эффект ИЛ-10 подавляет продукцию цитокинов, подавляет активацию Т-хелперов 1 типа ТРФ - бета 1 (трансформирующий ростовый фактор-бета 1) подавляет активацию Т-хелперов 1 и 2 типа, стимулирует рост фибробластов

Слайд 19: 1. Цитокины врожденного иммунитета

Основные клетки-продуценты – клетки миелоидного происхождения. После активации образраспознающих рецепторов запускается внутриклеточный сигнальный каскад, приводящий к активации генов провоспалительных цитокинов и интерферонов 1 типа ( α ; β и др.).

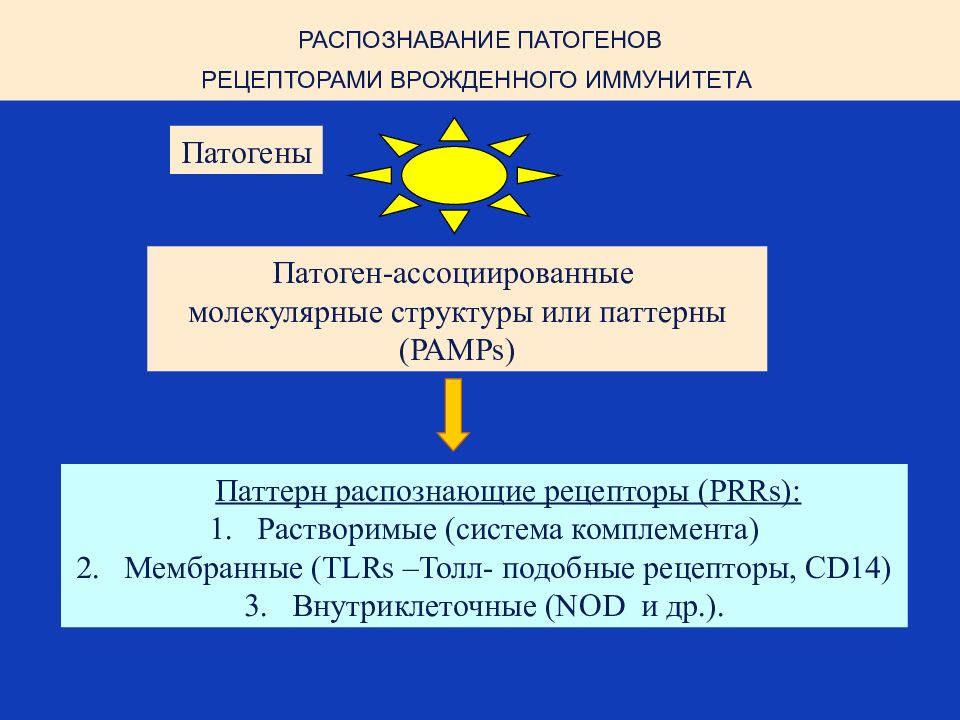

Слайд 20: РАСПОЗНАВАНИЕ ПАТОГЕНОВ РЕЦЕПТОРАМИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

Патогены Патоген-ассоциированные молекулярные структуры или паттерны (РАМР s ) Паттерн распознающие рецепторы ( PRRs ): Растворимые (система комплемента) Мембранные ( TLRs –Толл- подобные рецепторы, CD14 ) Внутриклеточные ( NOD и др. ).

Слайд 21

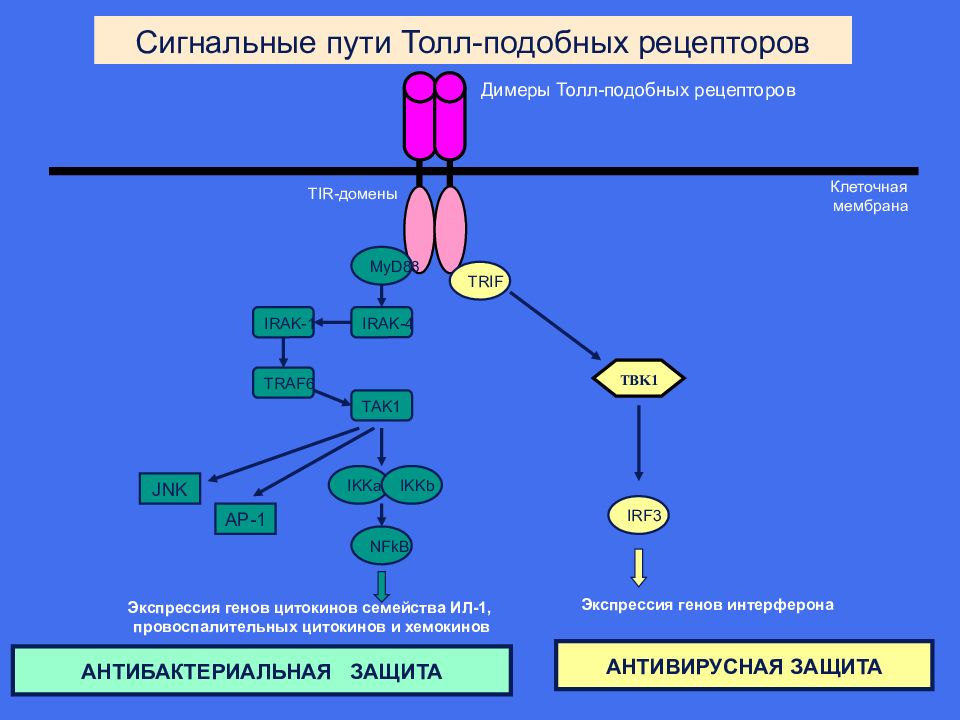

Димеры Толл-подобных рецепторов TIR- домены Клеточная мембрана TBK1 IRAK-4 MyD88 TRIF IRAK-1 TRAF6 TAK1 JNK AP-1 IKKa IKKb NFkB IRF3 Экспрессия генов цитокинов семейства ИЛ-1, провоспалительных цитокинов и хемокинов Экспрессия генов интерферона Сигнальные пути Толл-подобных рецепторов АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

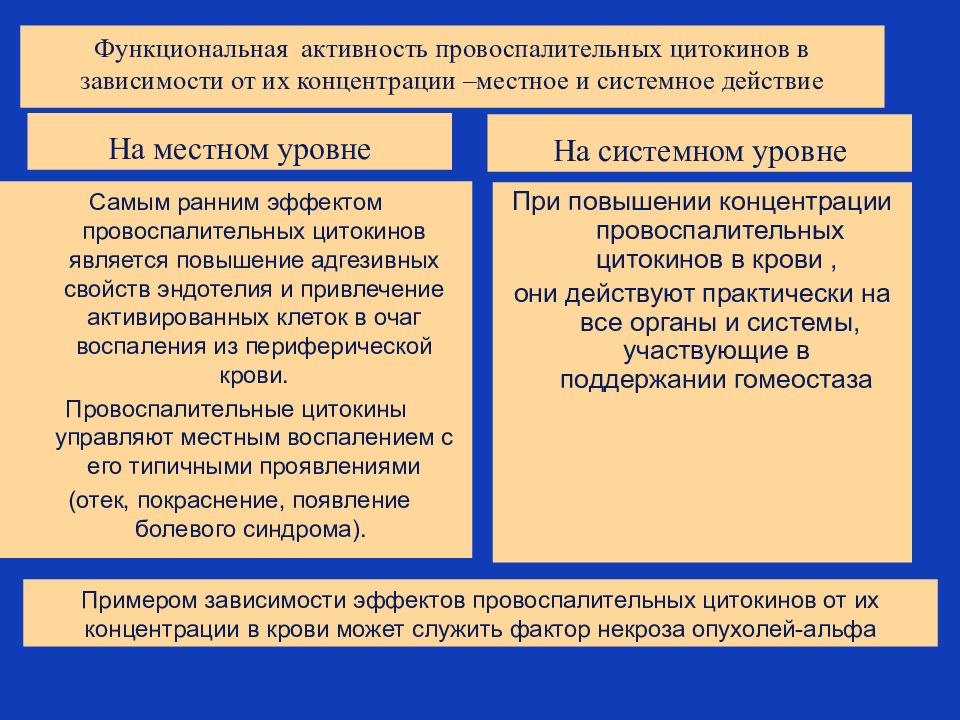

Слайд 22: Функциональная активность провоспалительных цитокинов в зависимости от их концентрации –местное и системное действие

На местном уровне Самым ранним эффектом провоспалительных цитокинов является повышение адгезивных свойств эндотелия и привлечение активированных клеток в очаг воспаления из периферической крови. Провоспалительные цитокины управляют местным воспалением с его типичными проявлениями (отек, покраснение, появление болевого синдрома). На системном уровне При повышении концентрации провоспалительных цитокинов в крови, они действуют практически на все органы и системы, участвующие в поддержании гомеостаза Примером зависимости эффектов провоспалительных цитокинов от их концентрации в крови может служить фактор некроза опухолей-альфа

Слайд 23

УРОВНИ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 10 -7 М 10 -8 М 10 -9 М Местное воспаление Системная воспалительная реакция Септический шок Активация фагоцитоза и продукции кислородных радикалов. Усиление экспрессии молекул адгезии на эндотелии. Стимуляция синтеза цитокинов и хемокинов. Увеличение метаболизма соединительной ткани. Лихорадка. Увеличение уровней стероидных гормонов. Лейкоцитоз. Увеличение синтеза остро-фазовых белков. Снижение сократимос-ти миокарда и гладко-мышечных клеток сосудов. Увеличение проницаемости эндотелия. Нарушение микроциркуляции. Падение артериального давления. Гипогликемия. ФНО

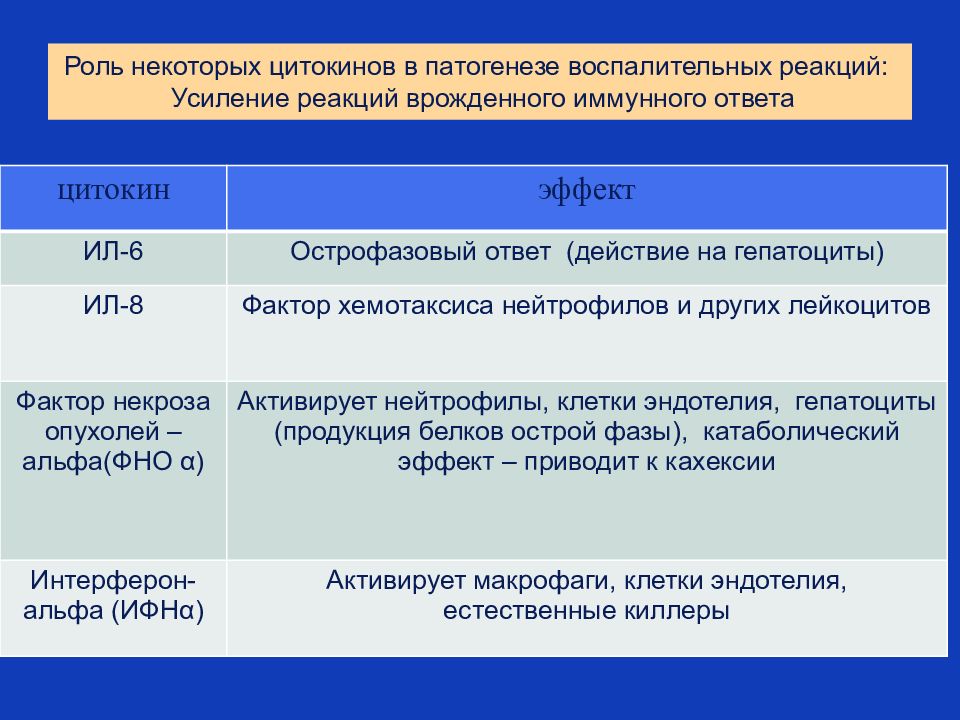

Слайд 24: Роль некоторых цитокинов в патогенезе воспалительных реакций: Усиление реакций врожденного иммунного ответа

цитокин эффект ИЛ-6 Острофазовый ответ (действие на гепатоциты ) ИЛ-8 Фактор хемотаксиса нейтрофилов и других лейкоцитов Фактор некроза опухолей –альфа(ФНО α ) Активирует нейтрофилы, клетки эндотелия, гепатоциты (продукция белков острой фазы), катаболический эффект – приводит к кахексии Интерферон-альфа (ИФН α ) Активирует макрофаги, клетки эндотелия, естественные киллеры

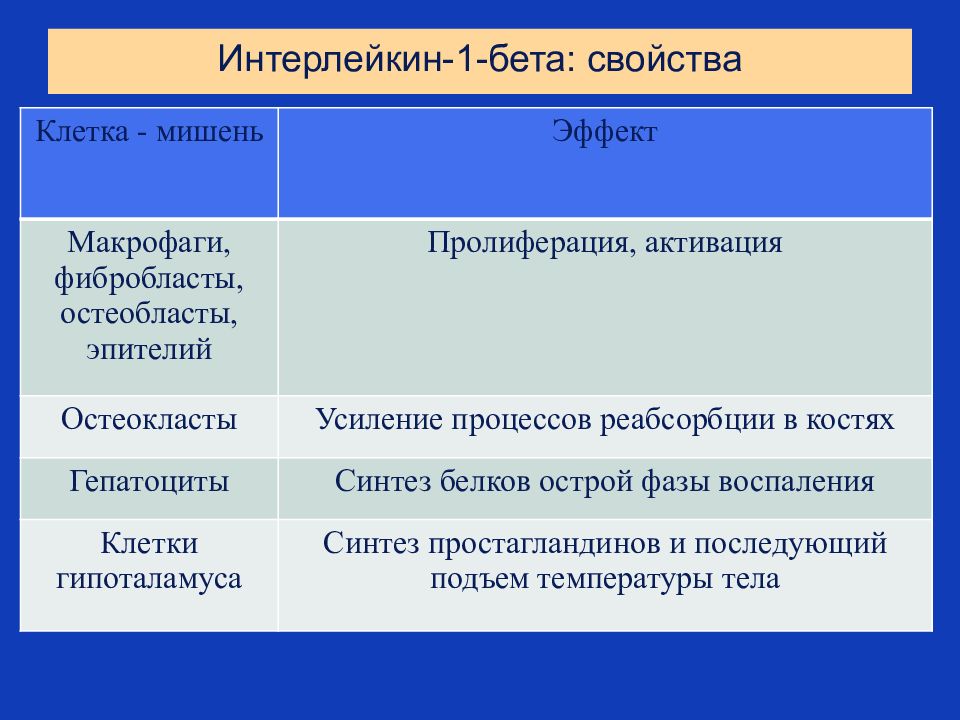

Слайд 25: Интерлейкин-1-бета: свойства

Клетка - мишень Эффект Макрофаги, фибробласты, остеобласты, эпителий Пролиферация, активация Остеокласты Усиление процессов реабсорбции в костях Гепатоциты Синтез белков острой фазы воспаления Клетки гипоталамуса Синтез простагландинов и последующий подъем температуры тела

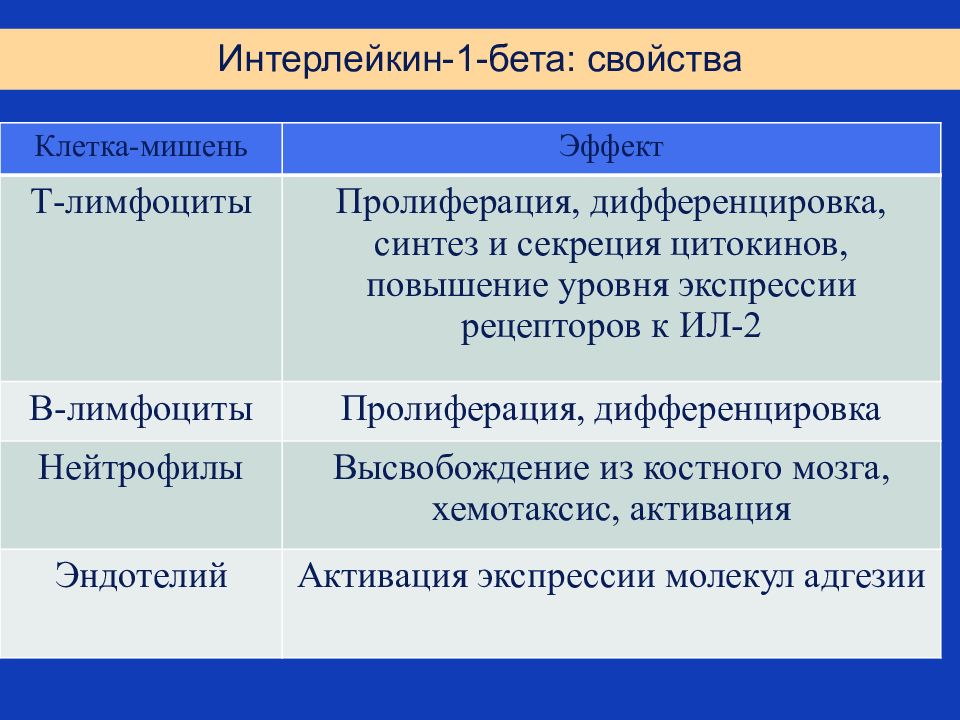

Слайд 26: Интерлейкин-1-бета: свойства

Клетка-мишень Эффект Т-лимфоциты Пролиферация, дифференцировка, синтез и секреция цитокинов, повышение уровня экспрессии рецепторов к ИЛ-2 В-лимфоциты Пролиферация, дифференцировка Нейтрофилы Высвобождение из костного мозга, хемотаксис, активация Эндотелий Активация экспрессии молекул адгезии

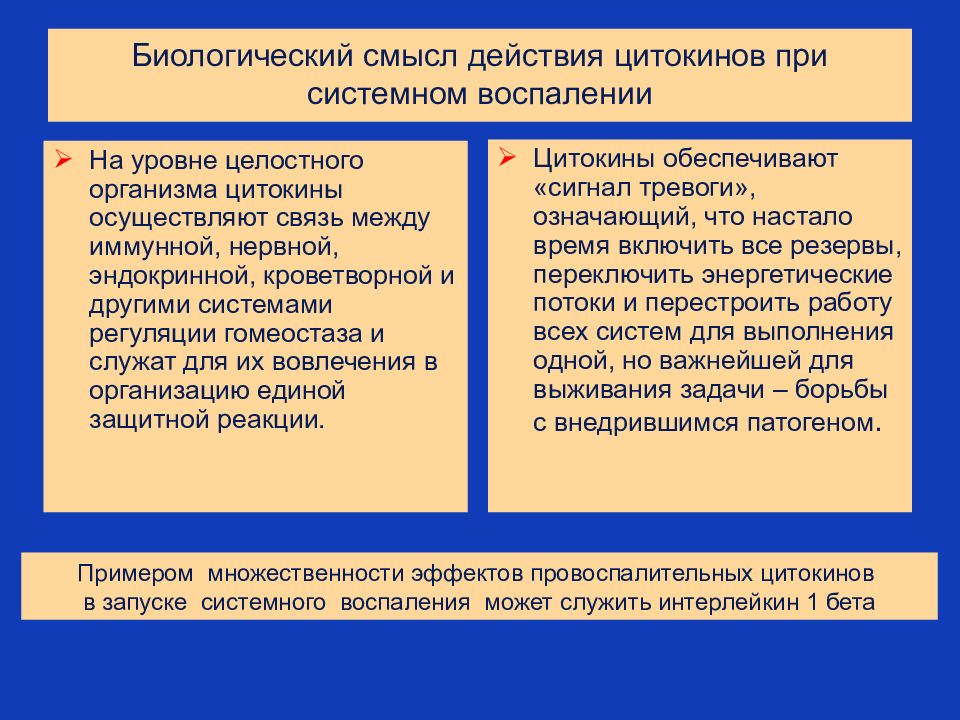

Слайд 27: Биологический смысл действия цитокинов при системном воспалении

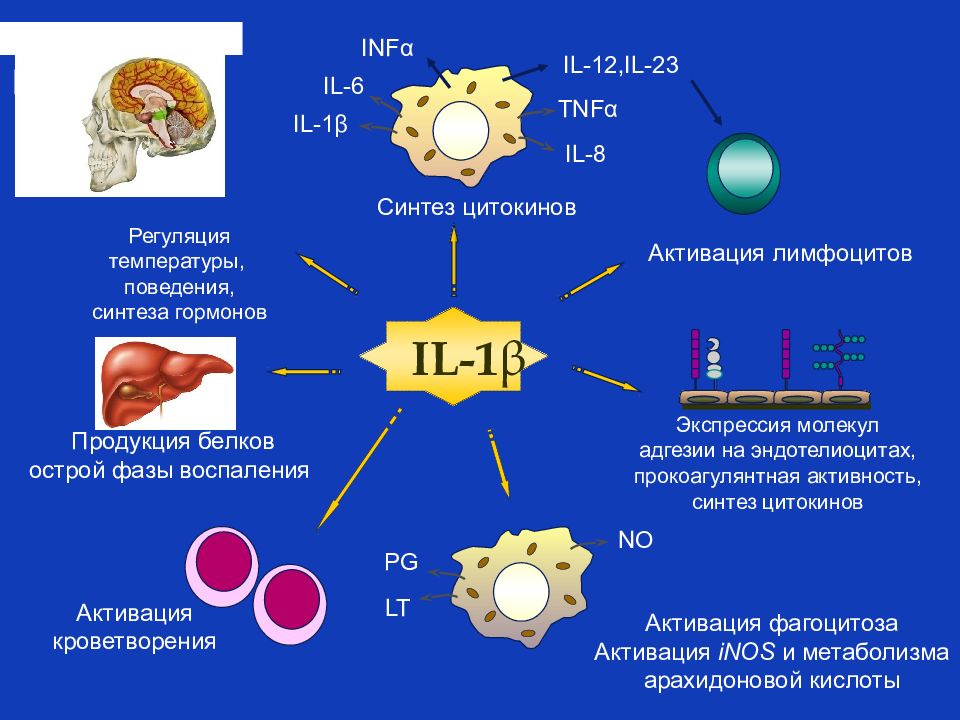

На уровне целостного организма цитокины осуществляют связь между иммунной, нервной, эндокринной, кроветворной и другими системами регуляции гомеостаза и служат для их вовлечения в организацию единой защитной реакции. Цитокины обеспечивают «сигнал тревоги», означающий, что настало время включить все резервы, переключить энергетические потоки и перестроить работу всех систем для выполнения одной, но важнейшей для выживания задачи – борьбы с внедрившимся патогеном. Примером множественности эффектов провоспалительных цитокинов в запуске системного воспаления может служить интерлейкин 1 бета

Слайд 28

IL-1 β Синтез цитокинов Экспрессия молекул адгезии на эндотелиоцитах, прокоагулянтная активность, синтез цитокинов Активация лимфоцитов NO PG LT IL-1 β IL-6 IL-8 TNF α Активация фагоцитоза Активация iNOS и метаболизма арахидоновой кислоты Регуляция температуры, поведения, синтеза гормонов Продукция белков острой фазы воспаления IL-1 β IL-6 IL-8 TNF α IL-12,IL-23 Активация кроветворения INF α

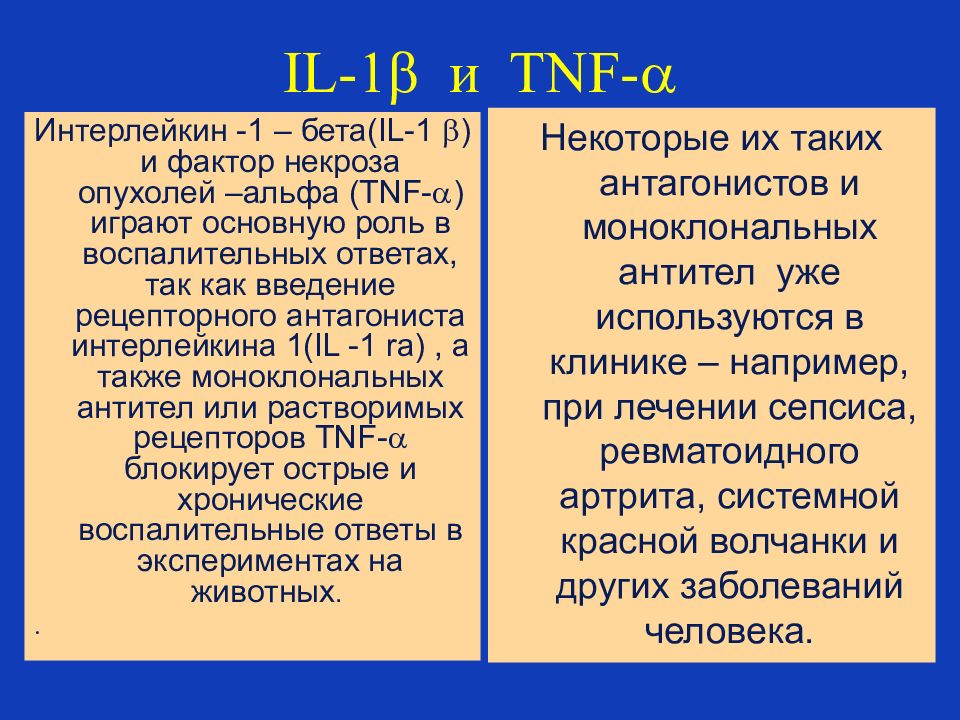

Слайд 29: IL-1 и TNF-

Интерлейкин -1 – бета (IL-1 ) и фактор некроза опухолей –альфа (TNF- ) играют основную роль в воспалительных ответах, так как введение рецепторного антагониста интерлейкина 1( IL -1 ra ), а также моноклональных антител или растворимых рецепторов TNF- блокирует острые и хронические воспалительные ответы в экспериментах на животных. . Некоторые их таких антагонистов и моноклональных антител уже используются в клинике – например, при лечении сепсиса, ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других заболеваний человека.

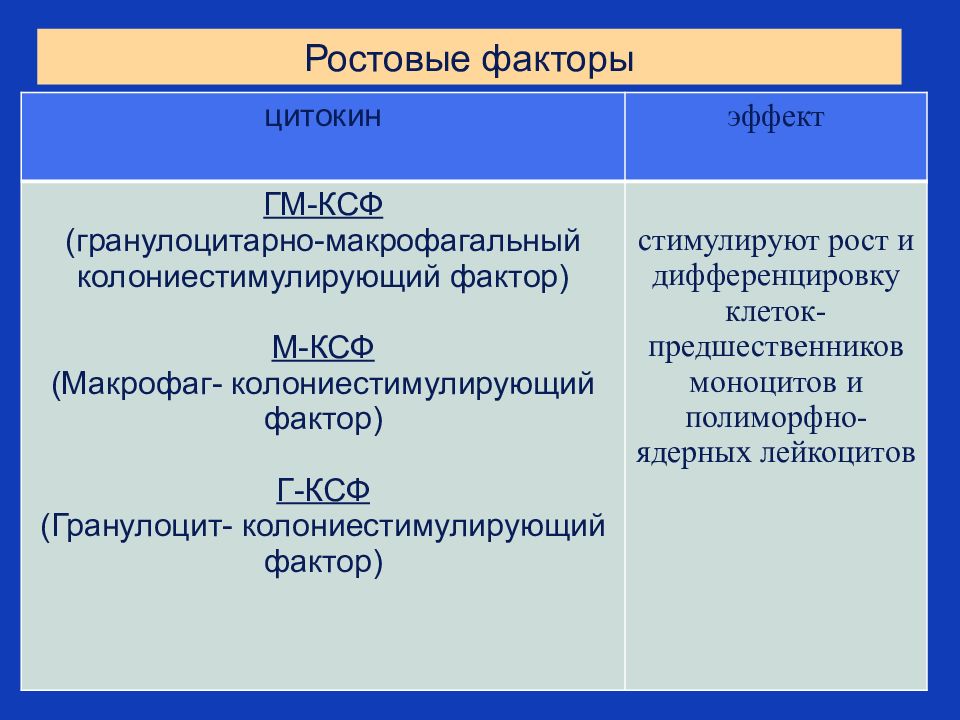

Слайд 30: Ростовые факторы

цитокин эффект ГМ-КСФ ( гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор) М-КСФ (Макрофаг- колониестимулирующий фактор) Г-КСФ (Гранулоцит- колониестимулирующий фактор) стимулируют рост и дифференцировку клеток-предшественников моноцитов и полиморфно-ядерных лейкоцитов

Слайд 32

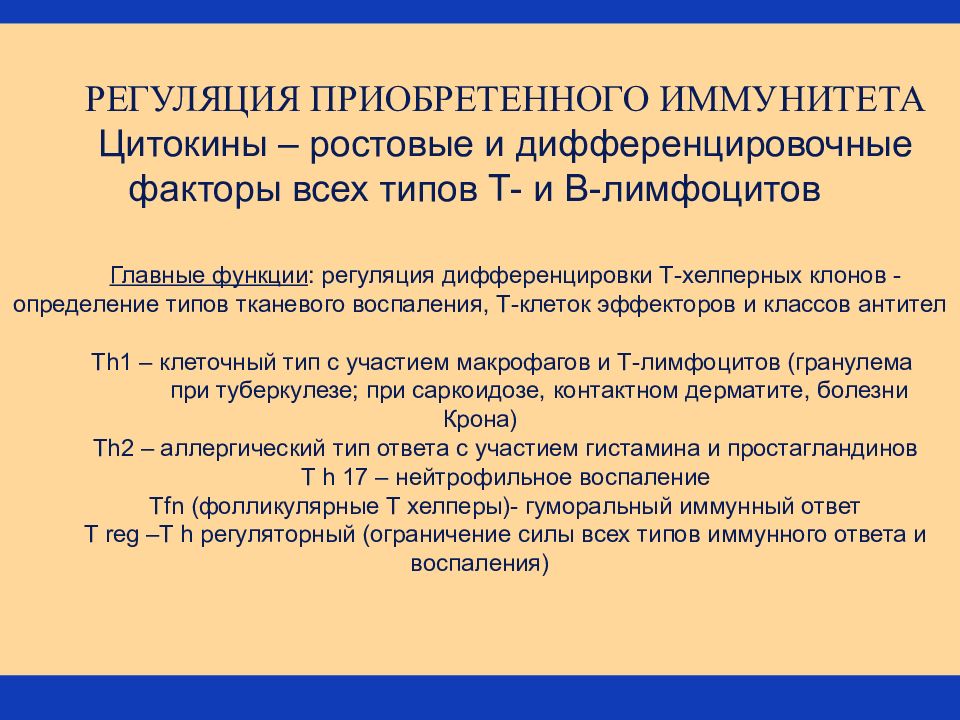

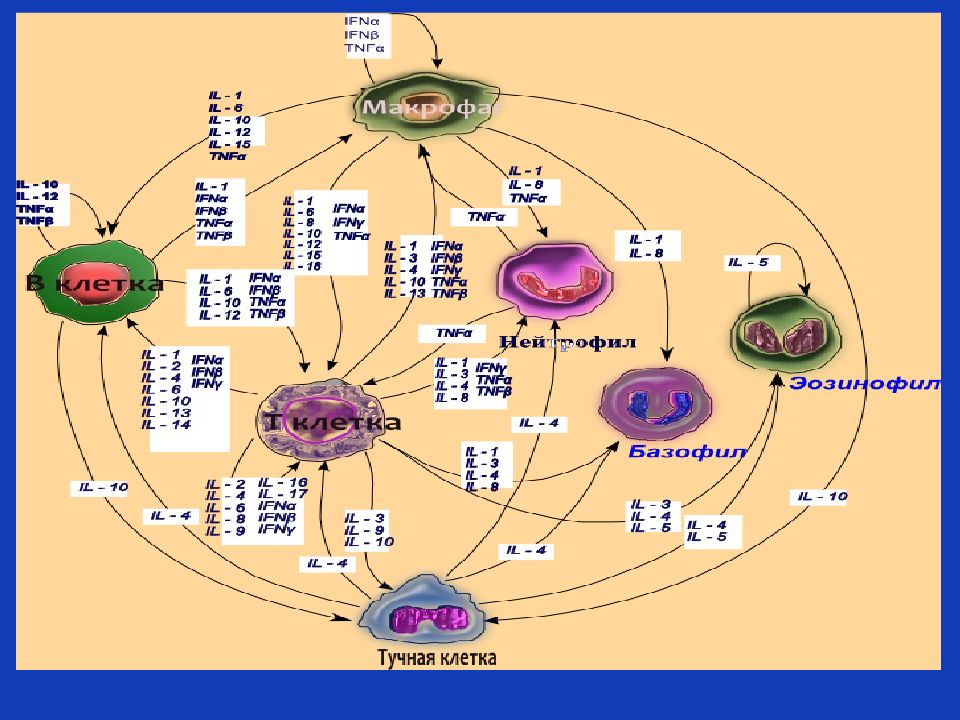

РЕГУЛЯЦИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНИТЕТА Цитокины – ростовые и дифференцировочные факторы всех типов Т- и В-лимфоцитов Главные функции : регуляция дифференцировки Т-хелперных клонов - определение типов тканевого воспаления, Т-клеток эффекторов и классов антител Т h 1 – клеточный тип с участием макрофагов и Т-лимфоцитов (гранулема при туберкулезе; при саркоидозе, контактном дерматите, болезни Крона) Т h 2 – аллергический тип ответа с участием гистамина и простагландинов Т h 17 – нейтрофильное воспаление Tfn (фолликулярные Т хелперы)- гуморальный иммунный ответ T reg – T h регуляторный (ограничение силы всех типов иммунного ответа и воспаления)

Слайд 33: Цитокины адаптивного иммунного ответа

Основные цитокины, определяющие тип иммунного ответа производятся АПК (ДК). Основные продуценты цитокинов в адаптивном иммунитете –Т лимфоциты-хелперы ( CD4+ ). Покоящиеся Т лимфоциты-хелперы не производят цитокины. При распознавании антигена TCR ( Т-клеточным рецептором) и взаимодействии костимулирующих молекул происходит активация синтеза цитокинов. В запуске ответа цитотоксических Т-лимфоцитов участвуют: Интерферон-гамма. Интерлейкин-2. Роль Интерлейкина-2: При связывании ИЛ-2 с рецептором к ИЛ-2 клетки получает сигнал к началу запуска процесса пролиферации (клонирования).

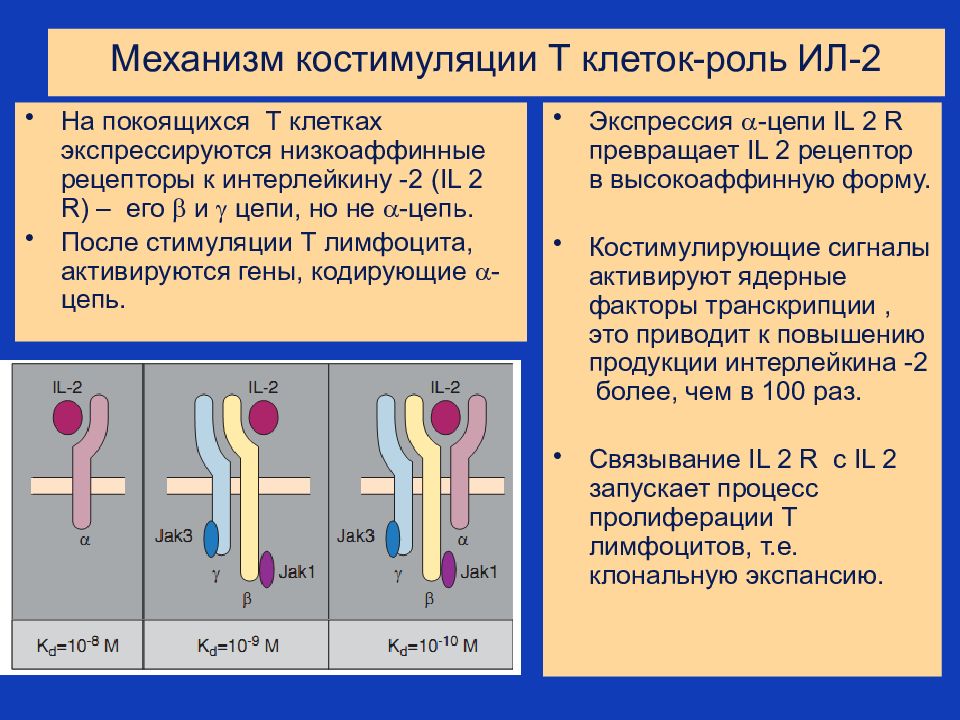

Слайд 34: Механизм костимуляции Т клеток-роль ИЛ-2

На покоящихся Т клетках экспрессируются низкоаффинные рецепторы к интерлейкину -2 ( IL 2 R) – его и цепи, но не -цепь. После стимуляции Т лимфоцита, активируются гены, кодирующие -цепь. Экспрессия -цепи IL 2 R превращает IL 2 рецептор в высокоаффинную форму. Костимулирующие сигналы активируют ядерные факторы транскрипции, это приводит к повышению продукции интерлейкина -2 более, чем в 100 раз. Связывание IL 2 R с IL 2 запускает процесс пролиферации Т лимфоцитов, т.е. клональную экспансию.

Слайд 35

IL-2 IL-2R экспрессия и цепей IL-2 рецептора, но не a цепи Механизм костимуляции Т клеток сигнал 1 NF связывается с промотором гена a цепи IL-2 рецептора. a цепь превращает IL-2R в высокоаффинную форму IL-2 IL-2R 1 антиген Покоящаяся Т клетка Низкоаффинный IL-2 рецептор

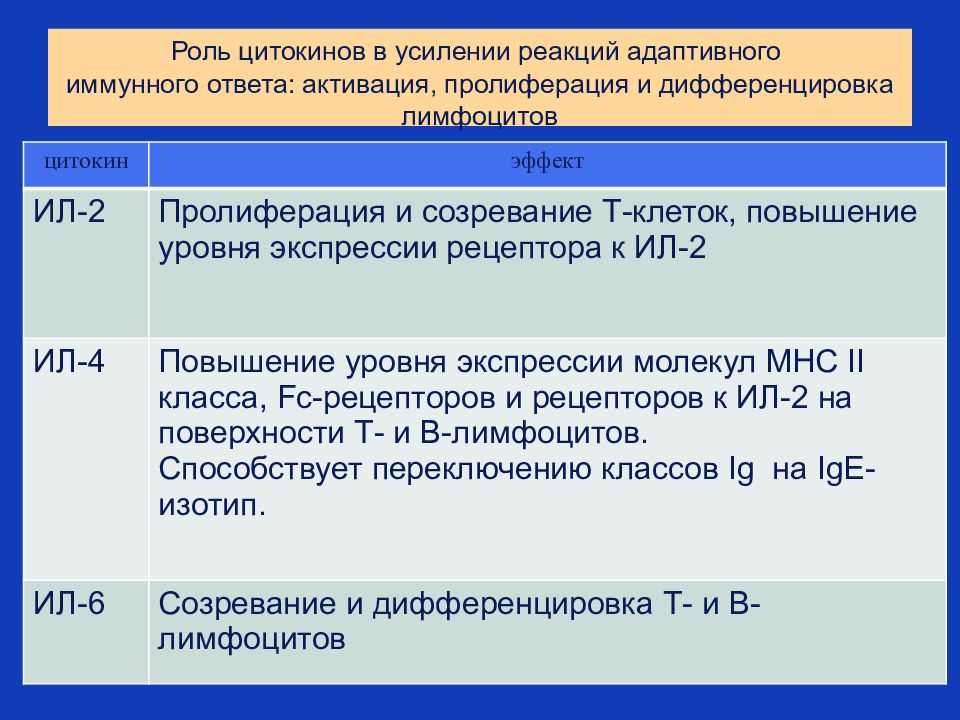

Слайд 36: Роль цитокинов в усилении реакций адаптивного иммунного ответа: активация, пролиферация и дифференцировка лимфоцитов

цитокин эффект ИЛ-2 Пролиферация и созревание Т-клеток, повышение уровня экспрессии рецептора к ИЛ-2 ИЛ-4 Повышение уровня экспрессии молекул МНС II класса, Fc -рецепторов и рецепторов к ИЛ-2 на поверхности Т- и В-лимфоцитов. Способствует переключению классов Ig на IgE - изотип. ИЛ-6 Созревание и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов

Слайд 37: Старая» парадигма поляризации иммунного ответа: путь Th 1(клеточный ответ) или путь Th2 (гуморальный ответ)

После созревания в тимусе наивные CD 4+ Т лимфоциты –хелперы ( Th 0) дифференцируются на периферии в эффекторные клетки - Th 1 или Th2 : Th 1запускают клеточный ответ, Th2 –гуморальный. ответ. « Уникальная особенность иммунологии состоит в том, что ее «сердцевина» не вполне стабилизировалась и меняется во времени в большей степени, чем основы других наук. Достаточно сказать, что на протяжении полувека парадигма иммунологии менялась по меньшей мере два раза — сначала при рождении «неинфекционной» (по преимуществу клеточной) иммунологии в 50–60-е годы ХХ века и затем — совсем недавно, при формировании новых представлений об иерархии и взаимодействии врожденного и адаптивного иммунитета. Читатели с большим стажем знакомства с руководствами и учебниками по иммунологии, написанными в разное время, согласятся, что книги по иммунологии, опубликованные в 30-х, 60-х и 2000-х годах, порой как будто излагают основы разных наук » А.А.Ярилин,2010 год.

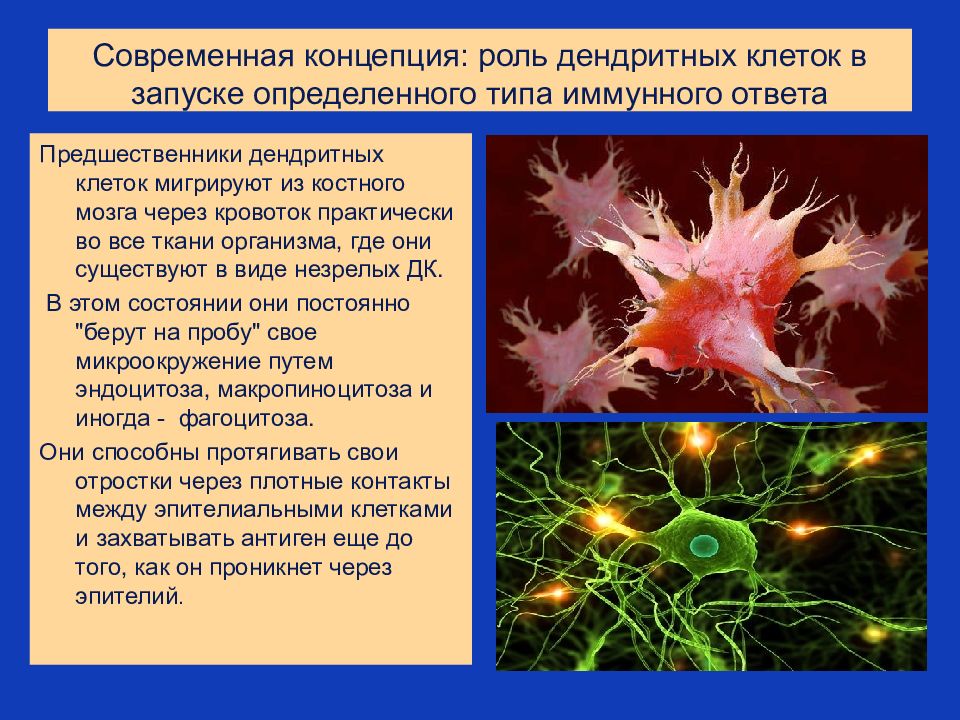

Слайд 38: Современная концепция: роль дендритных клеток в запуске определенного типа иммунного ответа

Предшественники дендритных клеток мигрируют из костного мозга через кровоток практически во все ткани организма, где они существуют в виде незрелых ДК. В этом состоянии они постоянно "берут на пробу" свое микроокружение путем эндоцитоза, макропиноцитоза и иногда - фагоцитоза. Они способны протягивать свои отростки через плотные контакты между эпителиальными клетками и захватывать антиген еще до того, как он проникнет через эпителий.

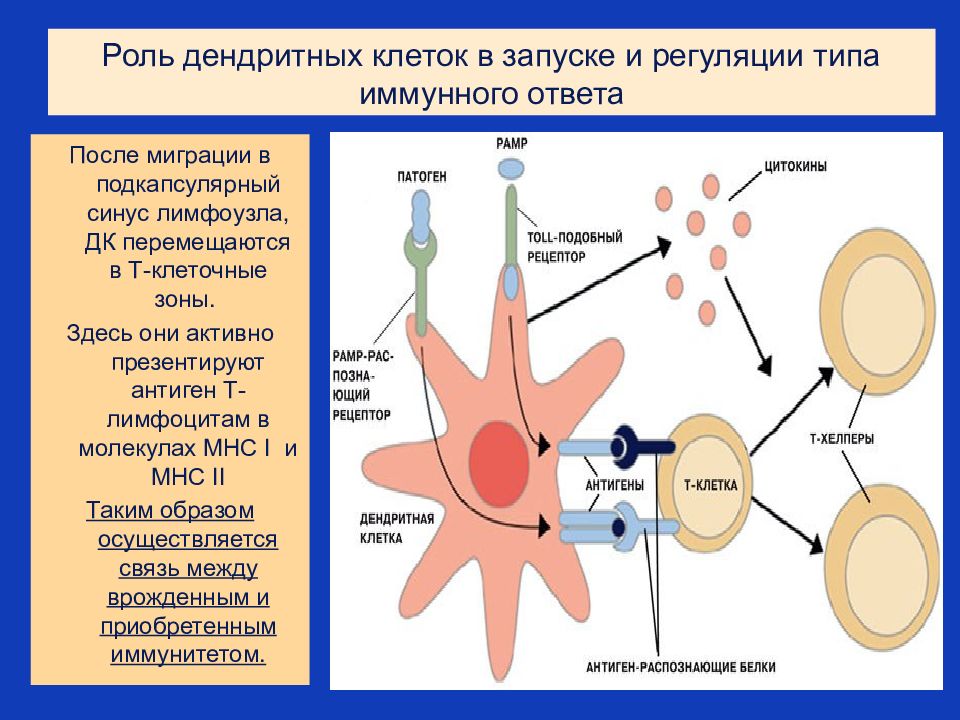

Слайд 39: Роль дендритных клеток в запуске и регуляции типа иммунного ответа

После миграции в подкапсулярный синус лимфоузла, ДК перемещаются в Т-клеточные зоны. Здесь они активно презентируют антиген Т-лимфоцитам в молекулах MHC I и MHC II Таким образом осуществляется связь между врожденным и приобретенным иммунитетом.

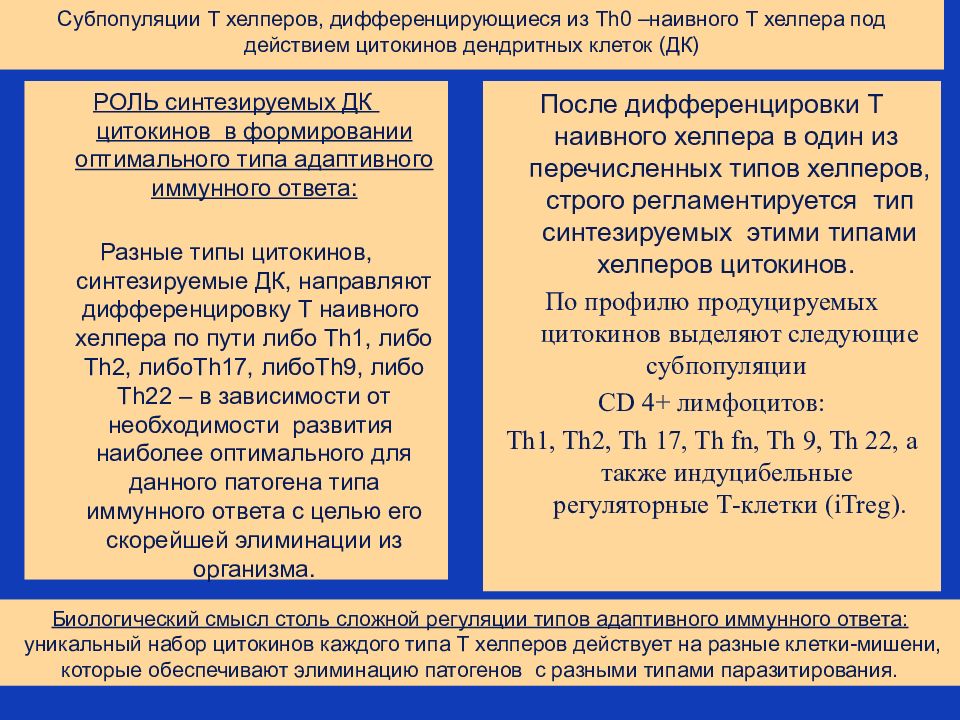

Слайд 40: Субпопуляции Т хелперов, дифференцирующиеся из Th0 –наивного Т хелпера под действием цитокинов дендритных клеток (ДК)

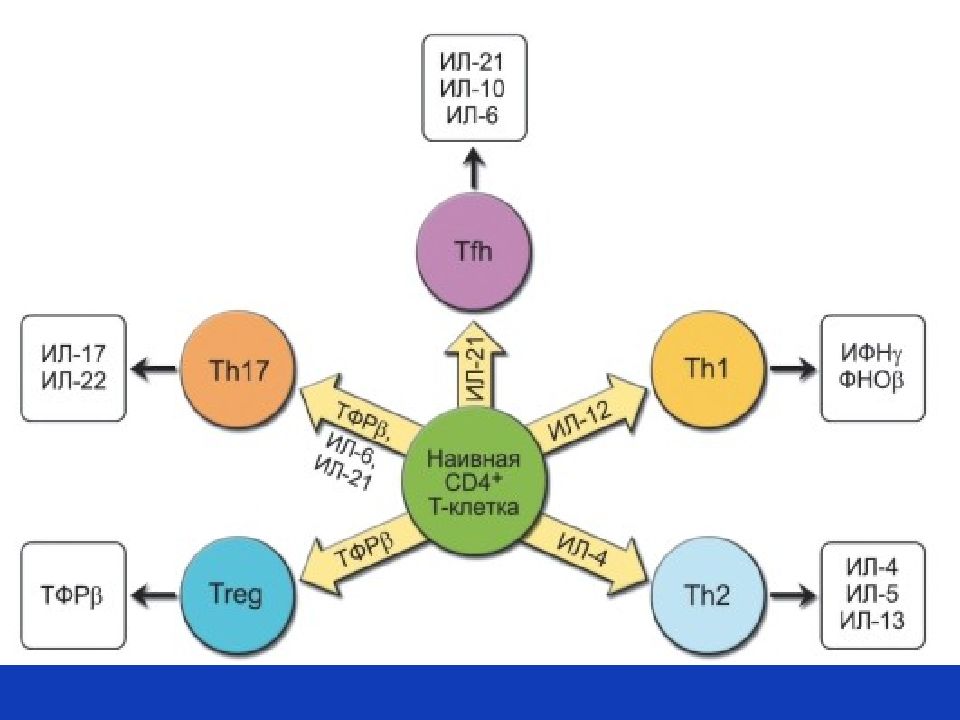

РОЛЬ синтезируемых ДК цитокинов в формировании оптимального типа адаптивного иммунного ответа: Разные типы цитокинов, синтезируемые ДК, направляют дифференцировку Т наивного хелпера по пути либо Th1, либо Th2, либоTh17, либоTh9, либо Th22 – в зависимости от необходимости развития наиболее оптимального для данного патогена типа иммунного ответа с целью его скорейшей элиминации из организма. После дифференцировки Т наивного хелпера в один из перечисленных типов хелперов, строго регламентируется тип синтезируемых этими типами хелперов цитокинов. По профилю продуцируемых цитокинов выделяют следующие субпопуляции CD 4+ лимфоцитов: Th 1, Th2, Th 17, Th fn, Th 9, Th 22, а также индуцибельные регуляторные Т-клетки ( iTreg ). Биологический смысл столь сложной регуляции типов адаптивного иммунного ответа: уникальный набор цитокинов каждого типа Т хелперов действует на разные клетки-мишени, которые обеспечивают элиминацию патогенов с разными типами паразитирования.

Слайд 41

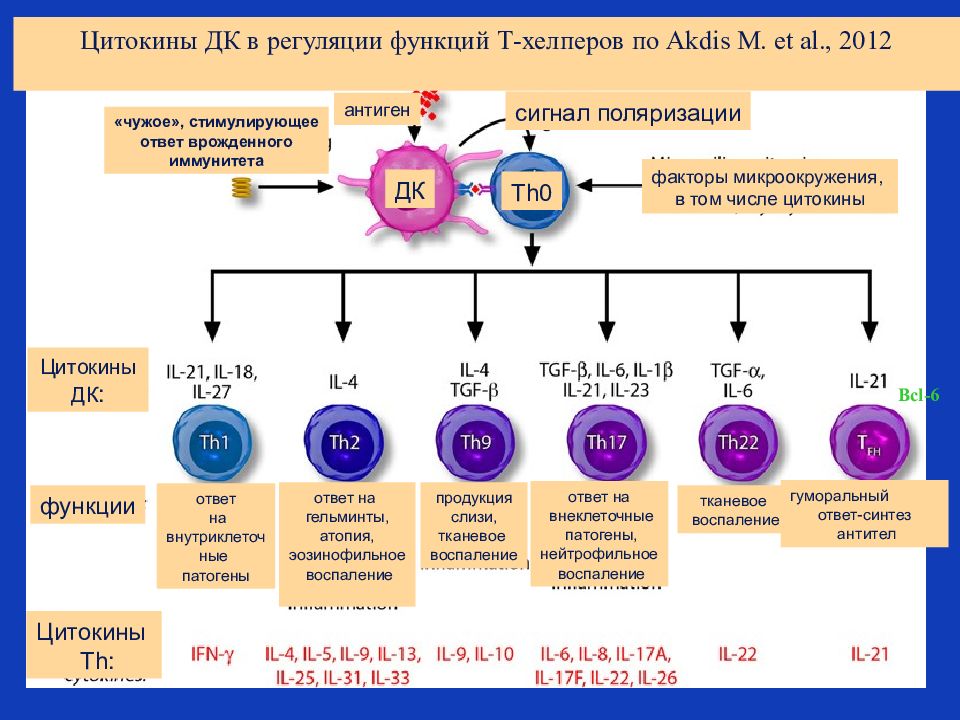

Цитокины ДК в регуляции функций Т-хелперов по Akdis M. et al., 2012 Bcl-6 сигнал поляризации антиген «чужое», стимулирующее ответ врожденного иммунитета факторы микроокружения, в том числе цитокины Цитокины ДК : ДК Th0 функции Цитокины Th : ответ на внутриклеточные патогены ответ на гельминты, атопия, эозинофильное воспаление продукция слизи, тканевое воспаление ответ на внеклеточные патогены, нейтрофильное воспаление тканевое воспаление гуморальный ответ-синтез антител

Слайд 43: Активация разных эффекторных клеток цитокинами разных субпопуляций Т-хелперов: ЗАЩИТА / ПАТОЛОГИЯ

Слайд 44: Субпопуляции Т-хелперов

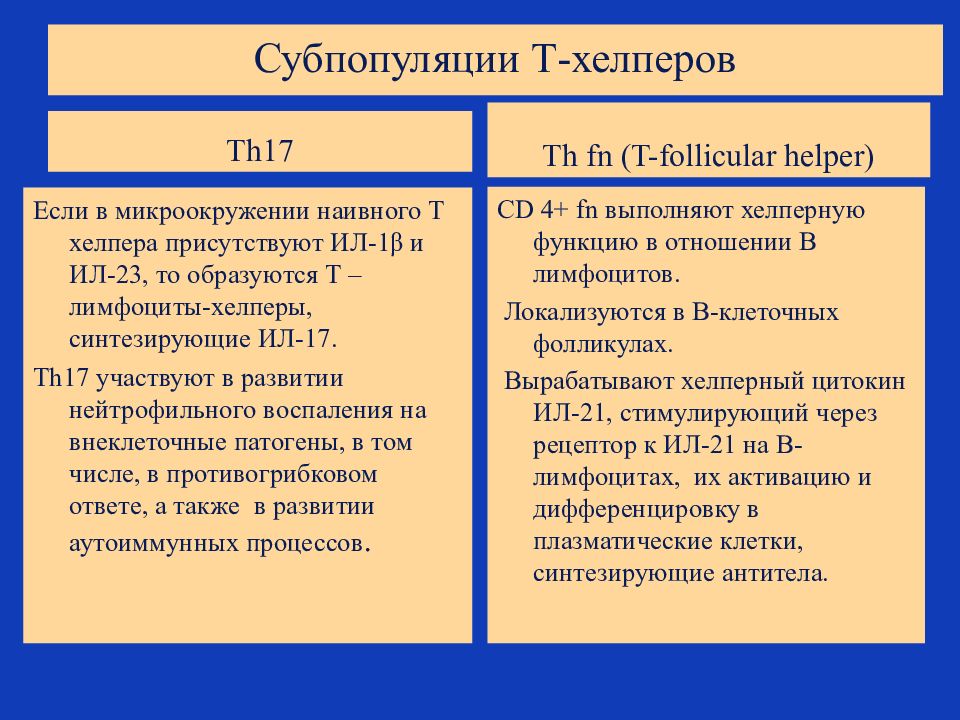

Th 17 Если в микроокружении наивного Т хелпера присутствуют ИЛ-1 β и ИЛ-23, то образуются Т –лимфоциты-хелперы, синтезирующие ИЛ-17. Th 17 участвуют в развитии нейтрофильного воспаления на внеклеточные патогены, в том числе, в противогрибковом ответе, а также в развитии аутоиммунных процессов. Th fn ( T-follicular helper) CD 4+ fn выполняют хелперную функцию в отношении В лимфоцитов. Локализуются в В-клеточных фолликулах. Вырабатывают хелперный цитокин ИЛ-21, стимулирующий через рецептор к ИЛ-21 на В-лимфоцитах, их активацию и дифференцировку в плазматические клетки, синтезирующие антитела.

Слайд 45: Субпопуляции Т-хелперов: регуляторные клетки - T reg

Т-регуляторные лимфоциты - хелперы ( CD4+CD25+FOXP3 клетки) Т регуляторные хелперы, или, как их еще называют «Т- реги » ранее называли Т-супрессорами. Эти клетки способны подавлять активность АПК и практически все типы адаптивного иммунного ответа путем синтеза противовоспалительных цитокинов –ИЛ-10 и ТГФ β (трансформирующего ростового фактора бета) и с помощью прямого клеточного контакта Противовоспалительные цитокины T reg - ИЛ-10 и ТГФ β

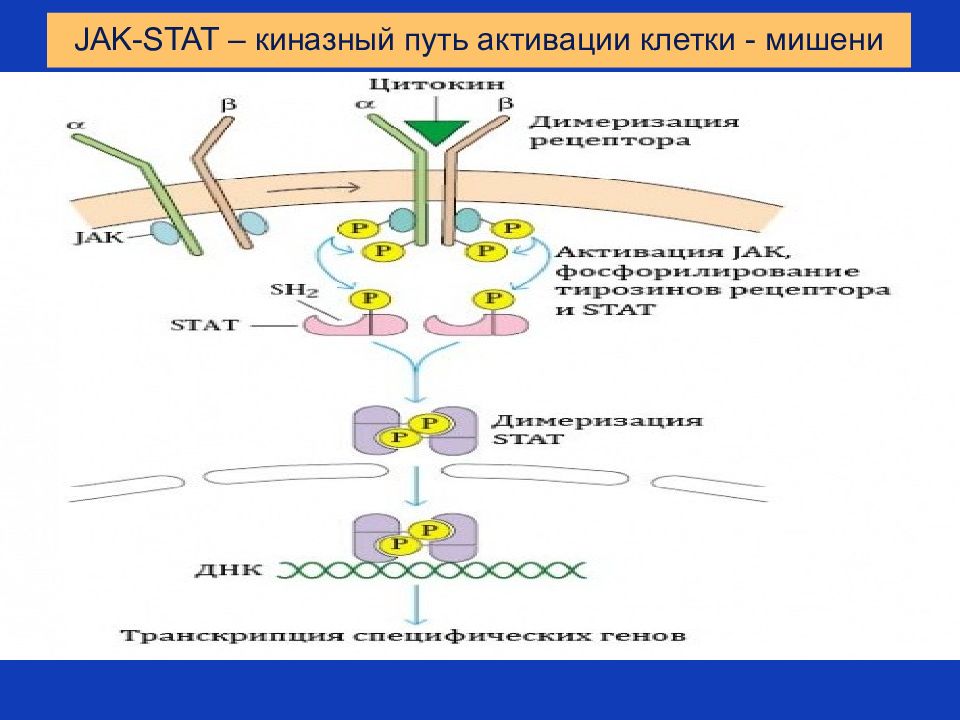

Слайд 46: Механизмы действия цитокинов

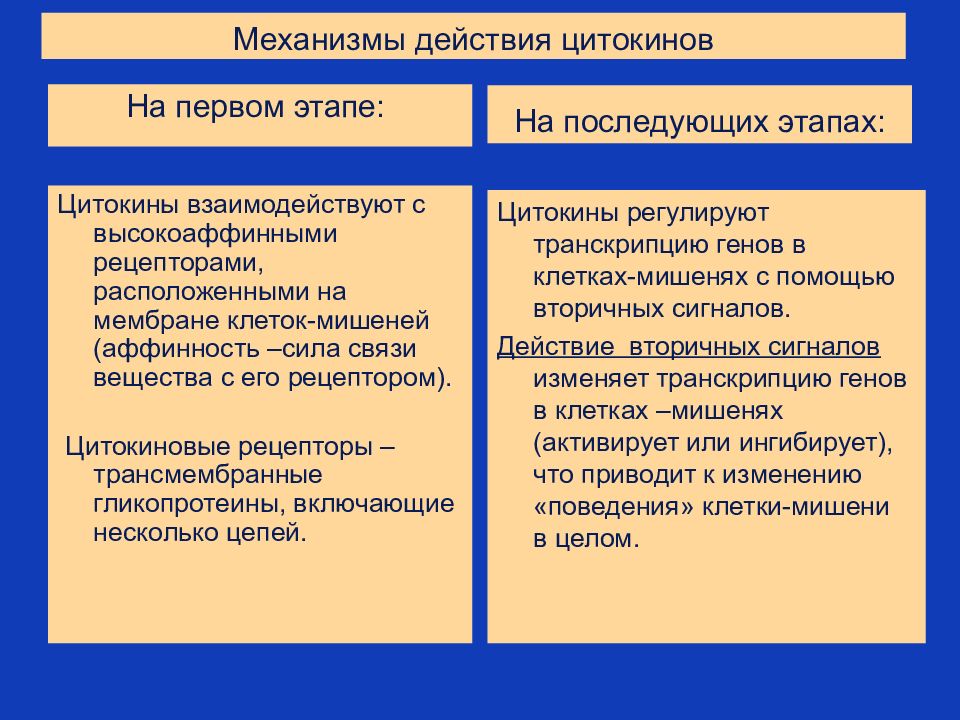

На первом этапе: Цитокины взаимодействуют с высокоаффинными рецепторами, расположенными на мембране клеток-мишеней ( аффинность –сила связи вещества с его рецептором). Цитокиновые рецепторы –трансмембранные гликопротеины, включающие несколько цепей. На последующих этапах: Цитокины регулируют транскрипцию генов в клетках-мишенях с помощью вторичных сигналов. Действие вторичных сигналов изменяет транскрипцию генов в клетках –мишенях (активирует или ингибирует), что приводит к изменению «поведения» клетки-мишени в целом.

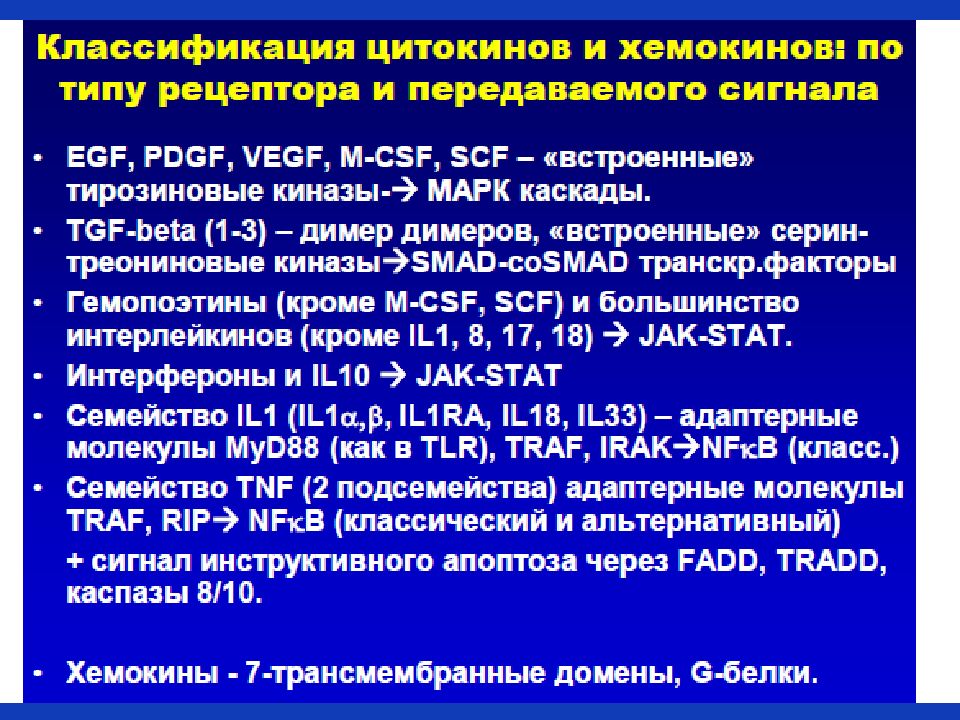

Слайд 47: Классификация цитокинов по типу рецепторов. Цитокиновые рецепторы по их структуре подразделяют как минимум на 5 семейств:

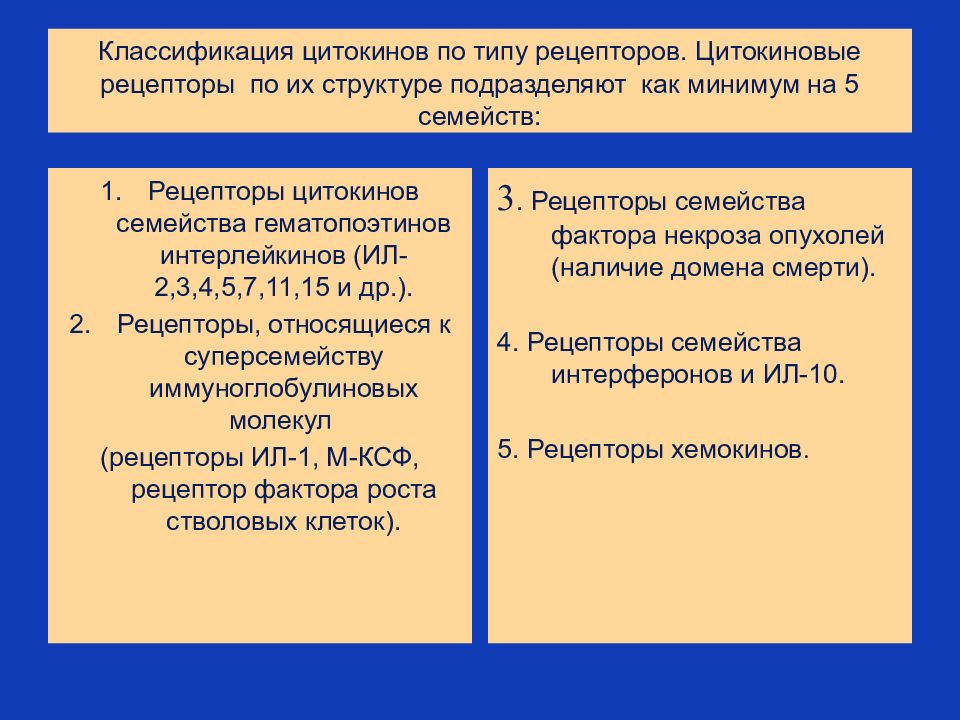

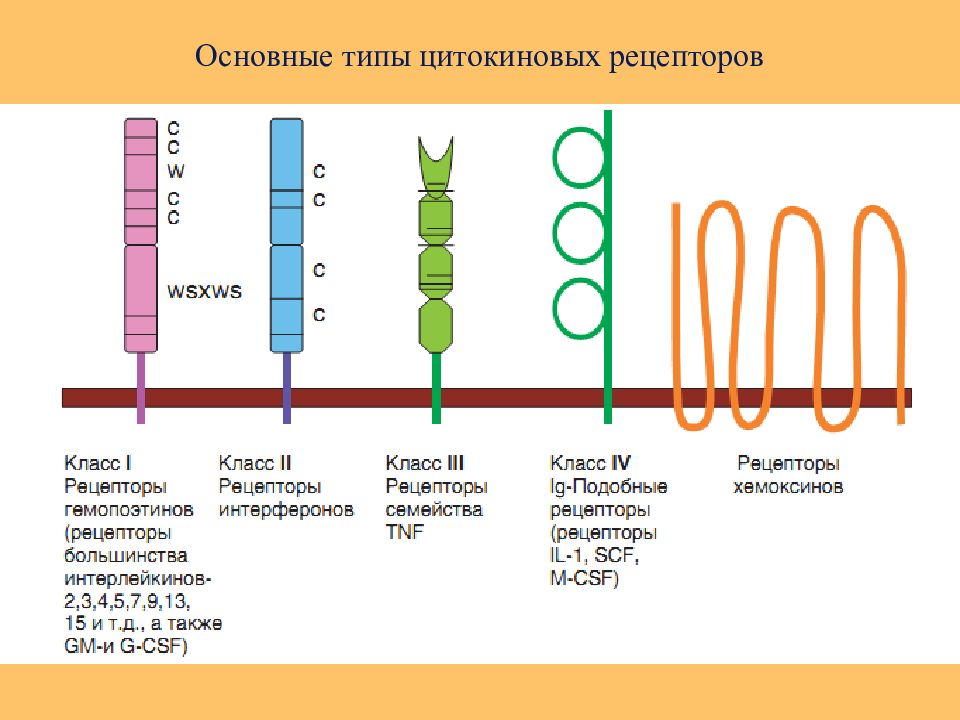

Рецепторы цитокинов семейства гематопоэтинов интерлейкинов (ИЛ-2,3,4,5,7,11,15 и др.). Рецепторы, относящиеся к суперсемейству иммуноглобулиновых молекул (рецепторы ИЛ-1, М-КСФ, рецептор фактора роста стволовых клеток). 3. Рецепторы семейства фактора некроза опухолей (наличие домена смерти). 4. Рецепторы семейства интерферонов и ИЛ-10. 5. Рецепторы хемокинов.

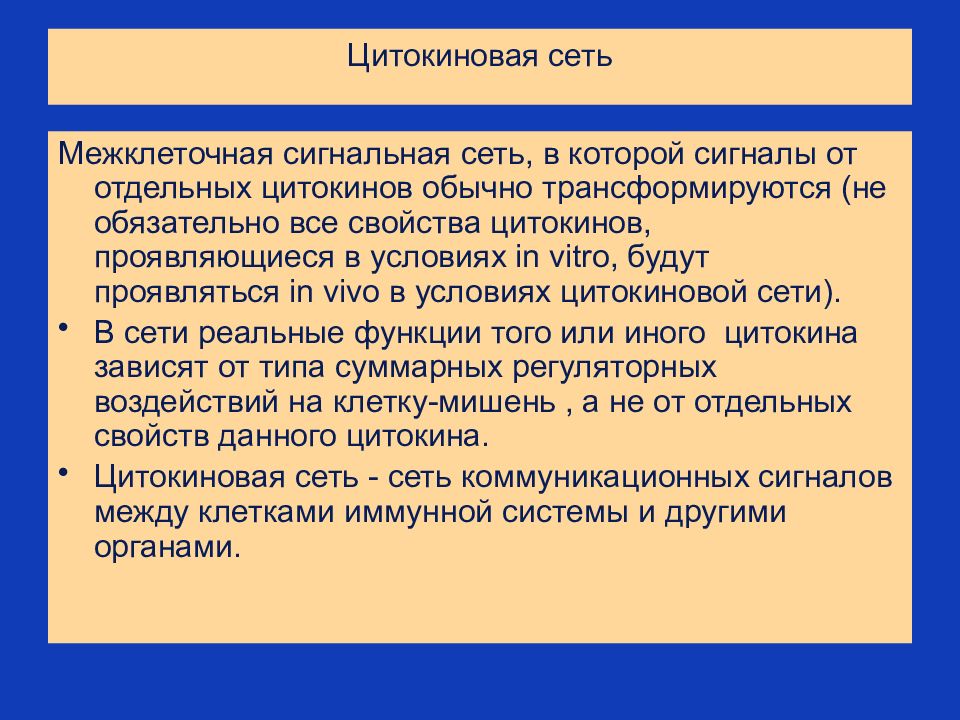

Слайд 52: Цитокиновая сеть

Межклеточная сигнальная сеть, в которой сигналы от отдельных цитокинов обычно трансформируются ( не обязательно все свойства цитокинов, проявляющиеся в условиях in vitro, будут проявляться in vivo в условиях цитокиновой сети ). В сети реальные функции того или иного цитокина зависят от типа суммарных регуляторных воздействий на клетку-мишень, а не от отдельных свойств данного цитокина. Цитокиновая сеть - сеть коммуникационных сигналов между клетками иммунной системы и другими органами.

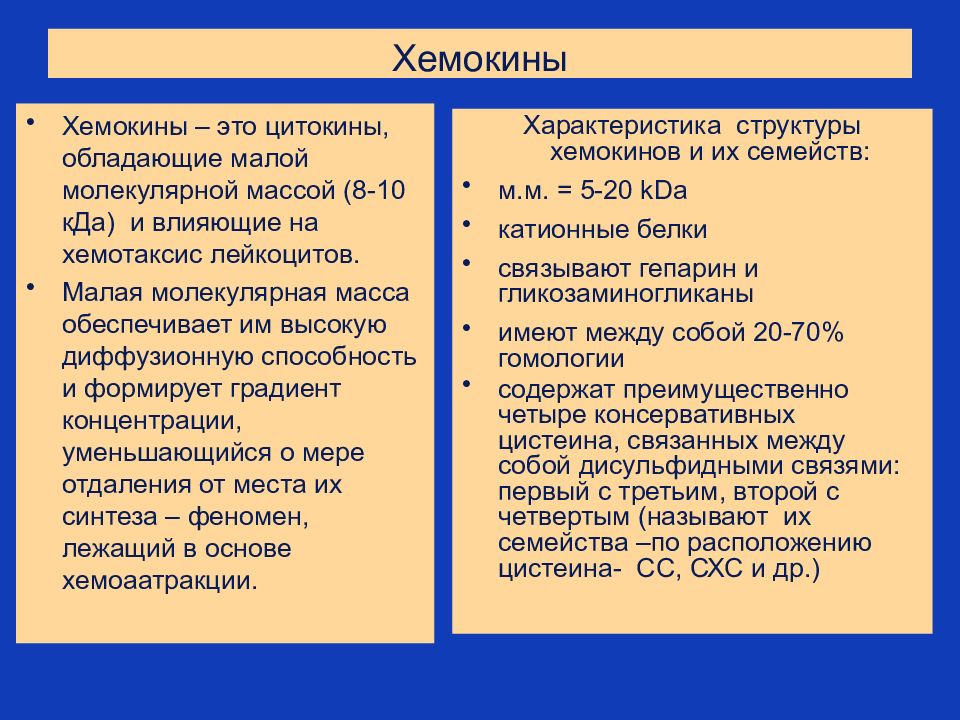

Слайд 54: Хемокины

Хемокины – это цитокины, обладающие малой молекулярной массой (8-10 кДа ) и влияющие на хемотаксис лейкоцитов. Малая молекулярная масса обеспечивает им высокую диффузионную способность и формирует градиент концентрации, уменьшающийся о мере отдаления от места их синтеза – феномен, лежащий в основе хемоаатракции. Характеристика структуры хемокинов и их семейств: м.м. = 5-20 kDa катионные белки связывают гепарин и гликозаминогликаны имеют между собой 20-70% гомологии содержат преимущественно четыре консервативных цистеина, связанных между собой дисульфидными связями: первый с третьим, второй с четвертым (называют их семейства –по расположению цистеина- СС, СХС и др.)

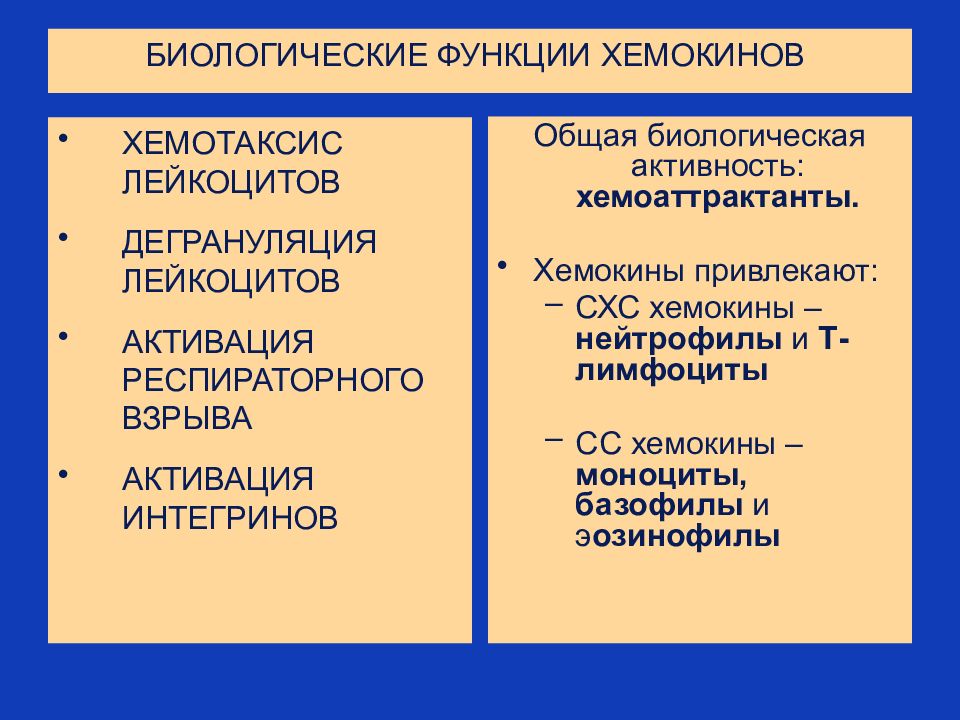

Слайд 55: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ХЕМОКИНОВ

ХЕМОТАКСИС ЛЕЙКОЦИТОВ ДЕГРАНУЛЯЦИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ АКТИВАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ВЗРЫВА АКТИВАЦИЯ ИНТЕГРИНОВ Общая биологическая активность: хемоаттрактанты. Хемокины привлекают: СХС хемокины – нейтрофилы и Т-лимфоциты СС хемокины – моноциты, базофилы и э озинофилы

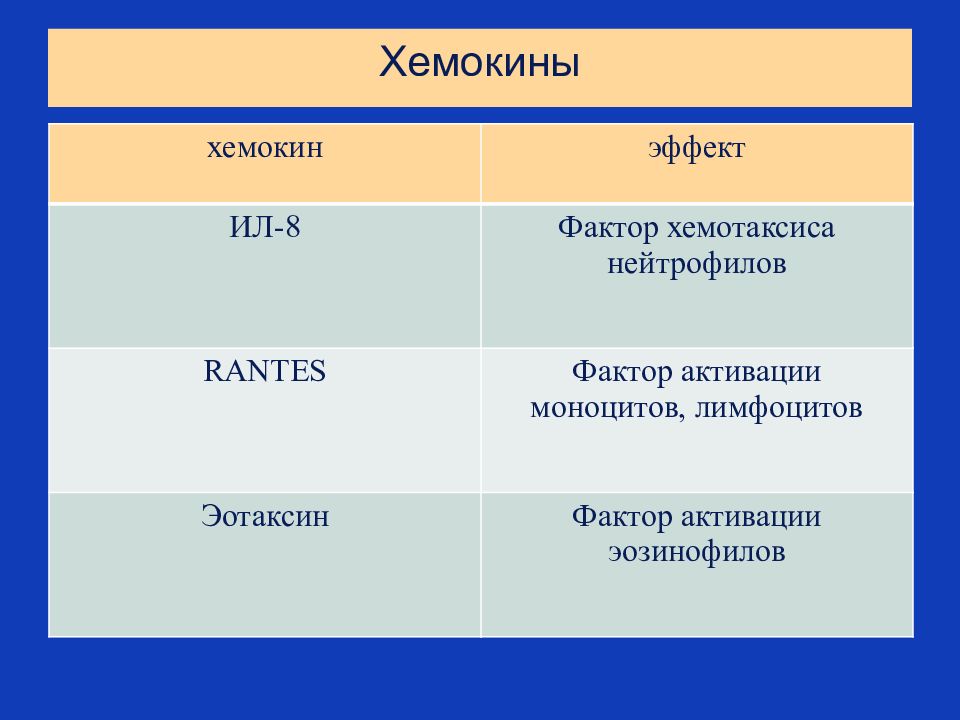

Слайд 56: Хемокины

хемокин эффект ИЛ-8 Фактор хемотаксиса нейтрофилов RANTES Фактор активации моноцитов, лимфоцитов Эотаксин Фактор активации эозинофилов

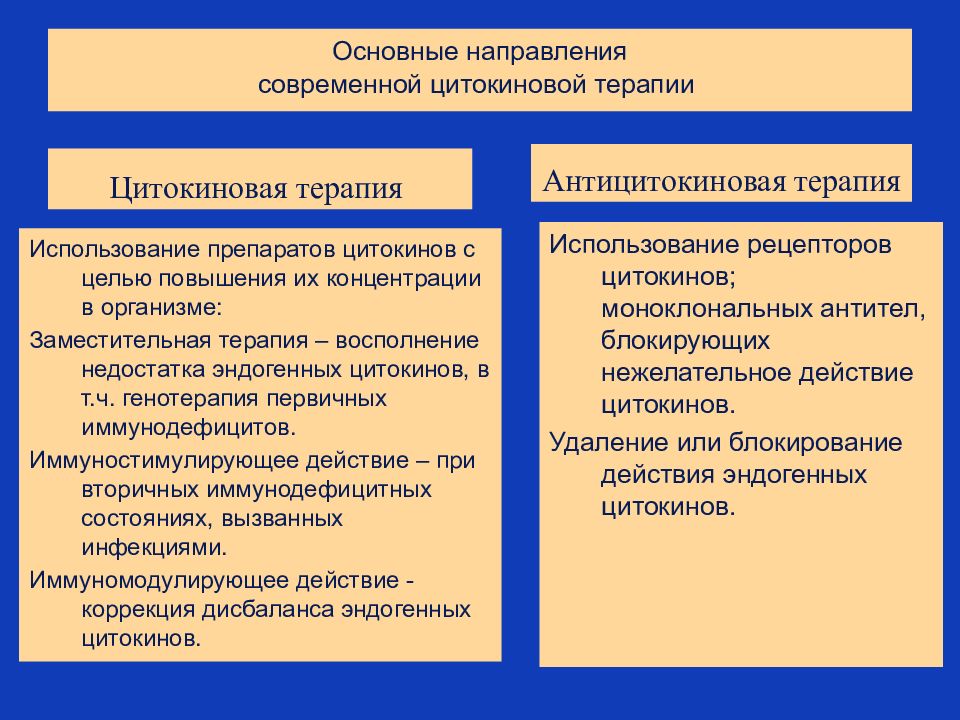

Слайд 57: Основные направления современной цитокиновой терапии

Цитокиновая терапия Использование препаратов цитокинов с целью повышения их концентрации в организме: Заместительная терапия – восполнение недостатка эндогенных цитокинов, в т.ч. генотерапия первичных иммунодефицитов. Иммуностимулирующее действие – при вторичных иммунодефицитных состояниях, вызванных инфекциями. Иммуномодулирующее действие - коррекция дисбаланса эндогенных цитокинов. Антицитокиновая терапия Использование рецепторов цитокинов; моноклональных антител, блокирующих нежелательное действие цитокинов. Удаление или блокирование действия эндогенных цитокинов.

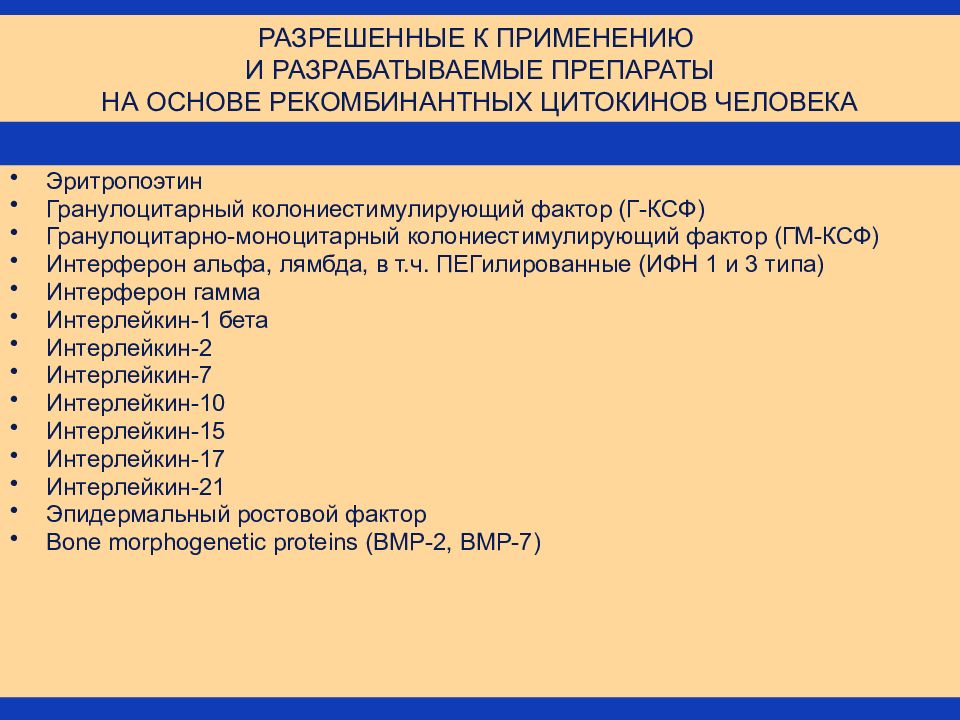

Слайд 58: РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ЦИТОКИНОВ ЧЕЛОВЕКА

Эритропоэтин Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) Гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) Интерферон альфа, лямбда, в т.ч. ПЕГилированные (ИФН 1 и 3 типа) Интерферон гамма Интерлейкин-1 бета Интерлейкин-2 Интерлейкин-7 Интерлейкин-10 Интерлейкин-15 Интерлейкин-17 Интерлейкин-21 Эпидермальный ростовой фактор Bone morphogenetic proteins (BMP-2, BMP-7)

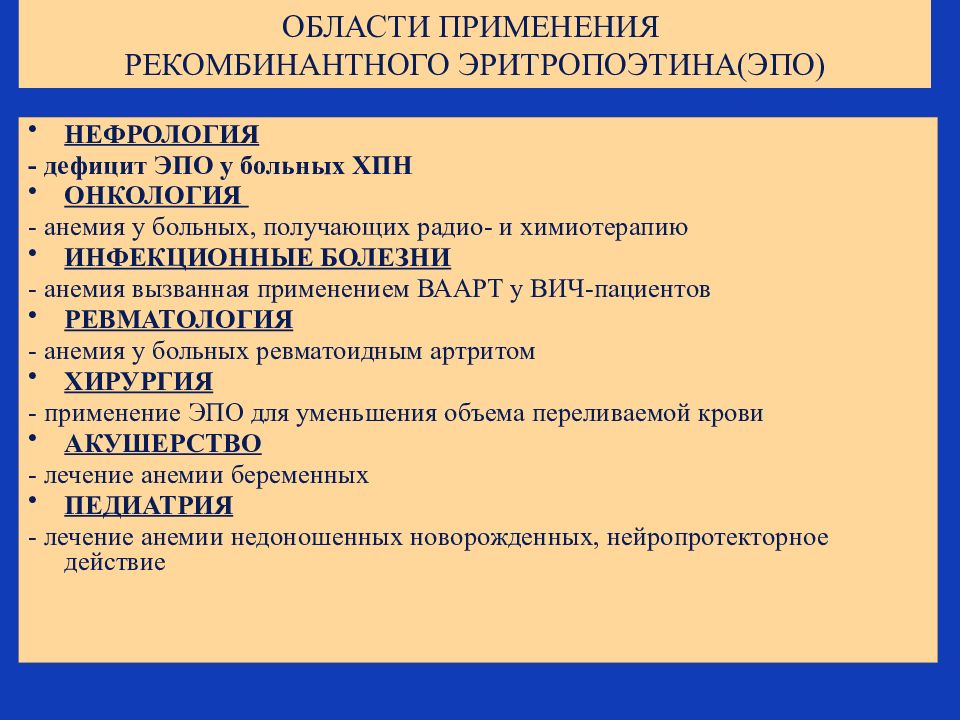

Слайд 59: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ЭРИТРОПОЭТИНА(ЭПО)

НЕФРОЛОГИЯ - дефицит ЭПО у больных ХПН ОНКОЛОГИЯ - анемия у больных, получающих радио- и химиотерапию ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - анемия вызванная применением ВААРТ у ВИЧ-пациентов РЕВМАТОЛОГИЯ - анемия у больных ревматоидным артритом ХИРУРГИЯ - применение ЭПО для уменьшения объема переливаемой крови АКУШЕРСТВО - лечение анемии беременных ПЕДИАТРИЯ - лечение анемии недоношенных новорожденных, нейропротекторное действие

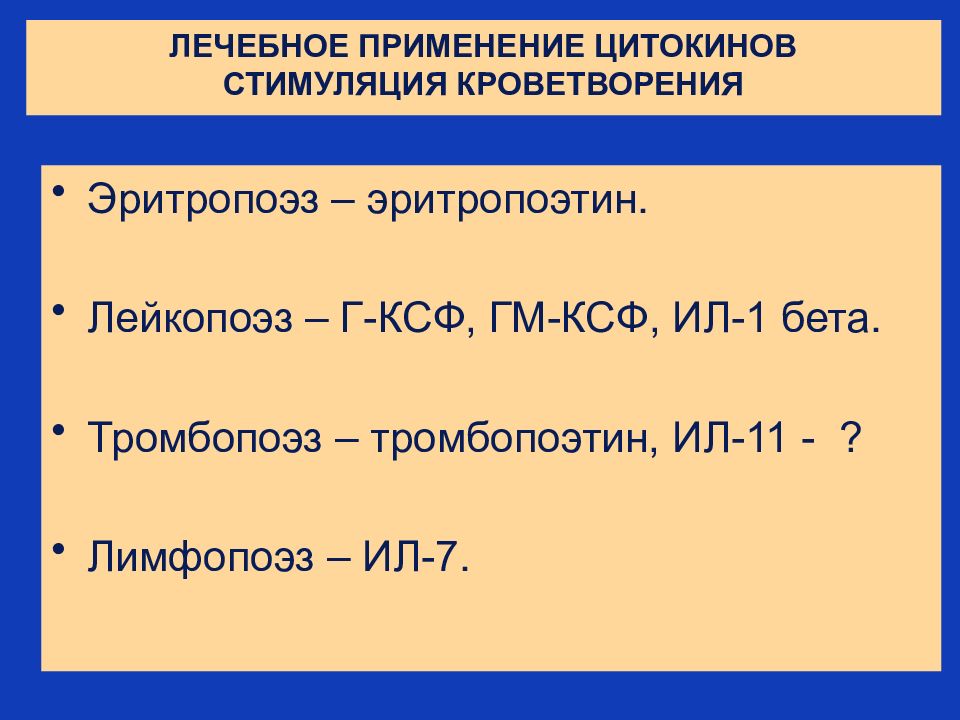

Слайд 60: ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВ СТИМУЛЯЦИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Эритропоэз – эритропоэтин. Лейкопоэз – Г-КСФ, ГМ-КСФ, ИЛ-1 бета. Тромбопоэз – тромбопоэтин, ИЛ-11 - ? Лимфопоэз – ИЛ-7.

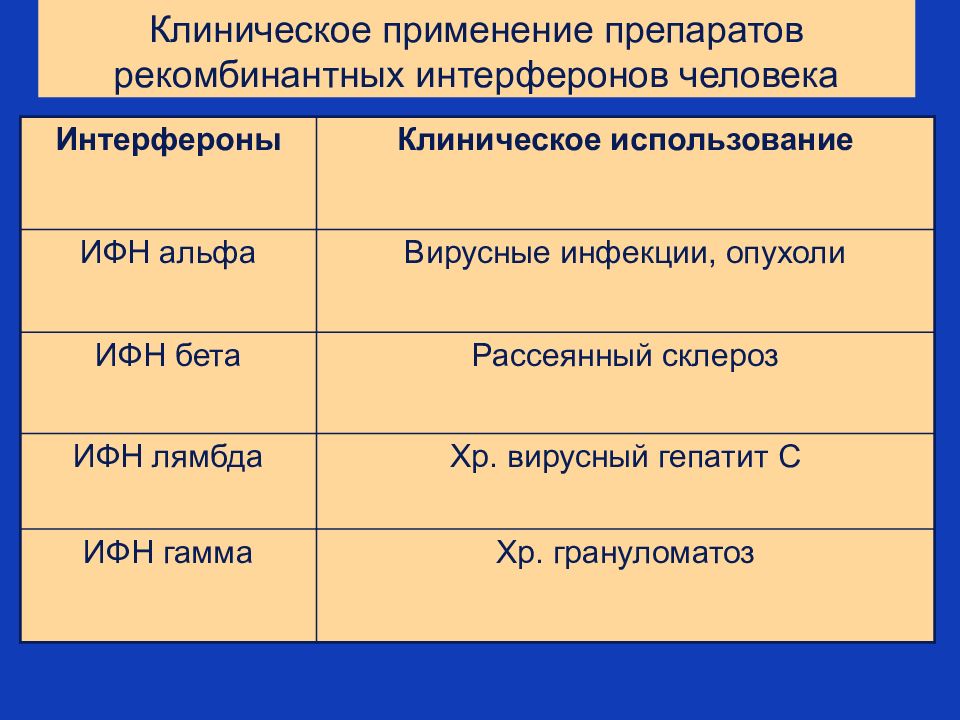

Слайд 61: Клиническое применение препаратов рекомбинантных интерферонов человека

Интерфероны Клиническое использование ИФН альфа Вирусные инфекции, опухоли ИФН бета Рассеянный склероз ИФН лямбда Хр. вирусный гепатит С ИФН гамма Хр. грануломатоз

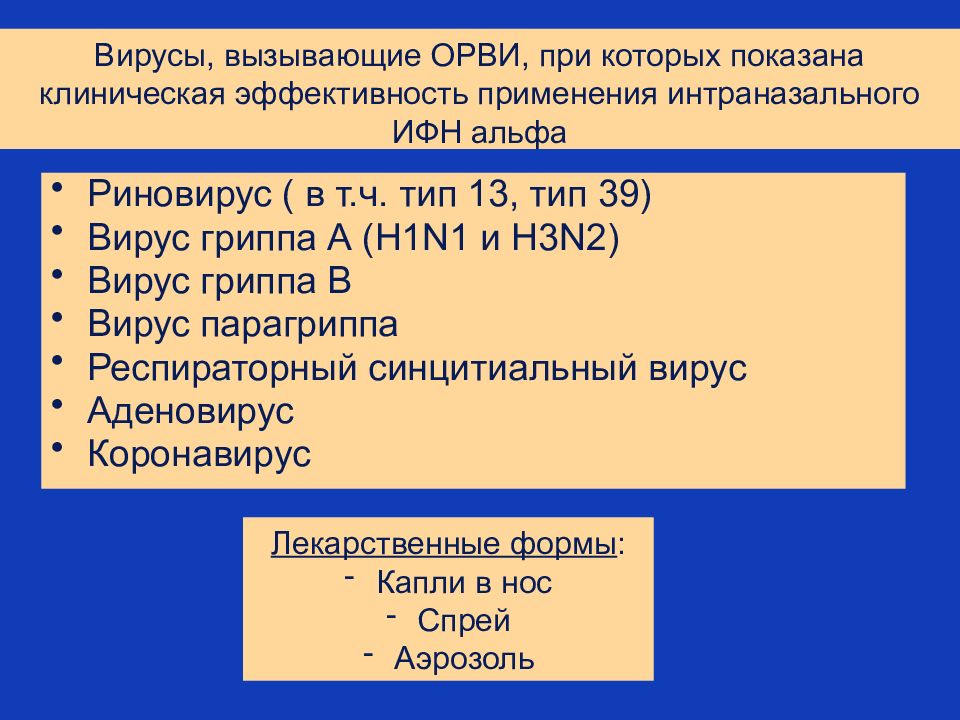

Слайд 62: Вирусы, вызывающие ОРВИ, при которых показана клиническая эффективность применения интраназального ИФН альфа

Риновирус ( в т.ч. тип 13, тип 39) Вирус гриппа А ( H1N1 и H3N2) Вирус гриппа В Вирус парагриппа Респираторный синцитиальный вирус Аденовирус Коронавирус Лекарственные формы : Капли в нос Спрей Аэрозоль

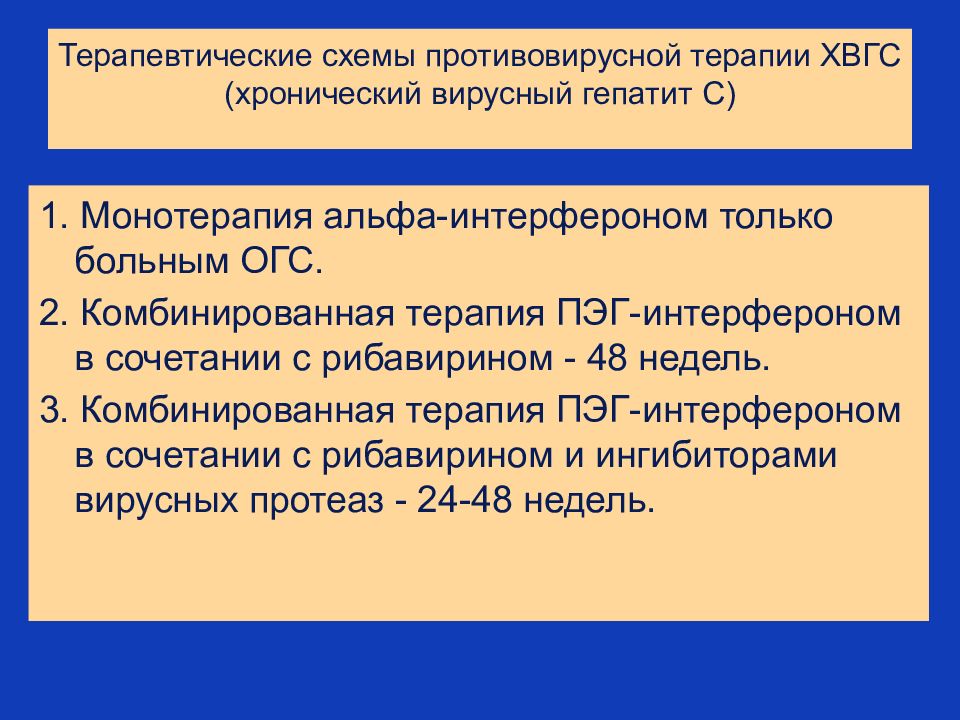

Слайд 63: Терапевтические схемы противовирусной терапии ХВГС (хронический вирусный гепатит С)

1. Монотерапия альфа-интерфероном только больным ОГС. 2. Комбинированная терапия ПЭГ-интерфероном в сочетании с рибавирином - 48 недель. 3. Комбинированная терапия ПЭГ-интерфероном в сочетании с рибавирином и ингибиторами вирусных протеаз - 24-48 недель.

Слайд 64

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЛ-1, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КЛИНИКЕ 1. ГЕМОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕМОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 2. ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ Антивирусный Гепатит С Герпес ЦМВ Антибактериальный Сепсис Туберкулез Хламидиоз Хр. риносинусит 3. РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ Лечение трофических язв, ран, ожогов, пролежней и т.п. КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ РАКА, РАДИОЗАЩИТА, МОБИЛИЗАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

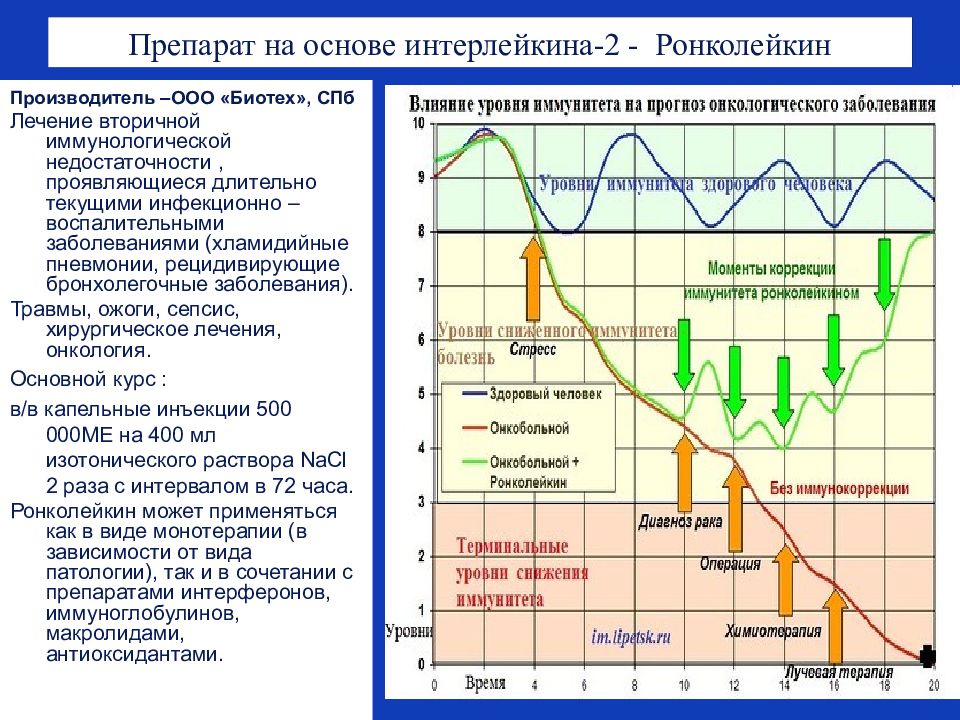

Слайд 65: Препарат на основе интерлейкина-2 - Ронколейкин

Производитель –ООО «Биотех», СПб Лечение вторичной иммунологической недостаточности, проявляющиеся длительно текущими инфекционно – воспалительными заболеваниями (хламидийные пневмонии, рецидивирующие бронхолегочные заболевания). Травмы, ожоги, сепсис, хирургическое лечения, онкология. Основной курс : в/в капельные инъекции 500 000МЕ на 400 мл изотонического раствора N а Cl 2 раза с интервалом в 72 часа. Ронколейкин может применяться как в виде монотерапии (в зависимости от вида патологии), так и в сочетании с препаратами интерферонов, иммуноглобулинов, макролидами, антиоксидантами.

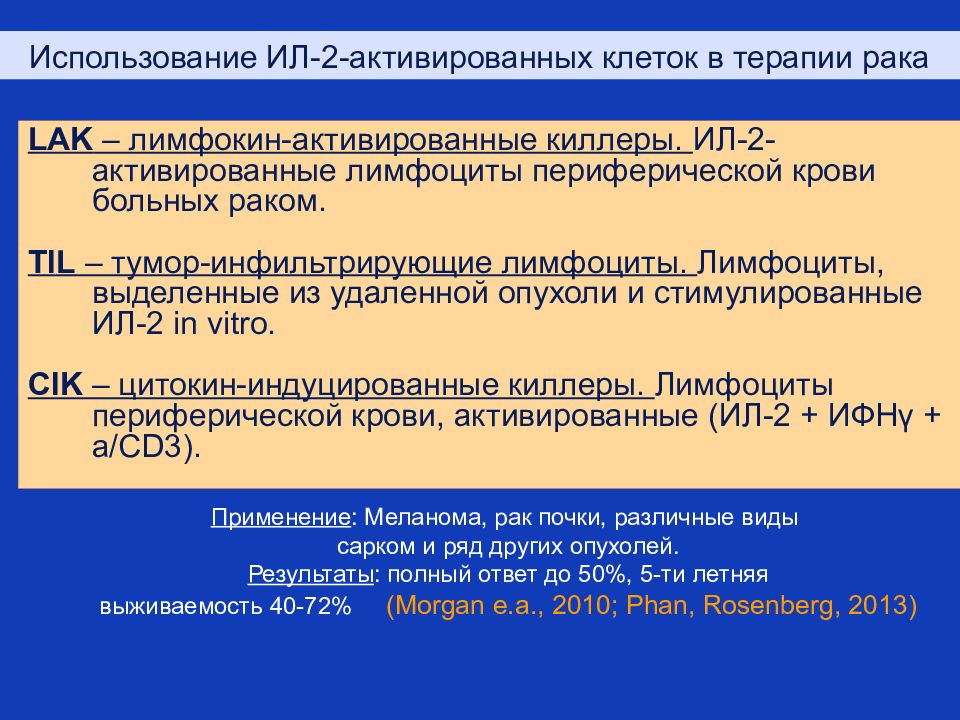

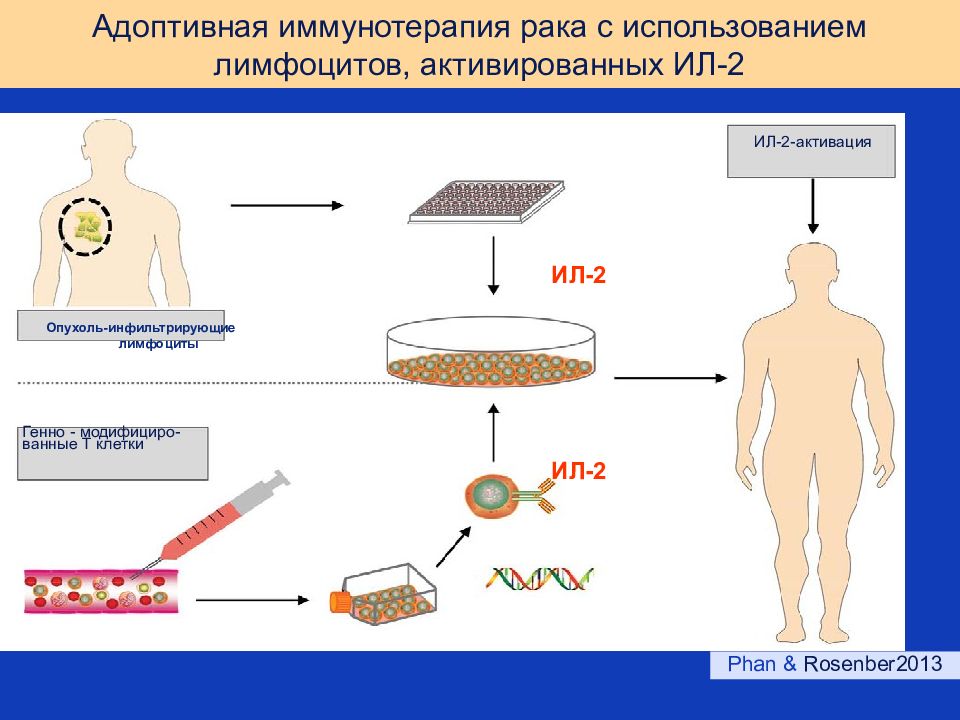

Слайд 66: Использование ИЛ-2-активированных клеток в терапии рака

LAK – лимфокин-активированные киллеры. ИЛ-2-активированные лимфоциты периферической крови больных раком. TIL – тумор-инфильтрирующие лимфоциты. Лимфоциты, выделенные из удаленной опухоли и стимулированные ИЛ-2 in vitro. CIK – цитокин-индуцированные киллеры. Лимфоциты периферической крови, активированные ( ИЛ-2 + ИФН γ + а/ CD3 ). Применение : Меланома, рак почки, различные виды сарком и ряд других опухолей. Результаты : полный ответ до 50%, 5-ти летняя выживаемость 40-72% (Morgan e.a., 2010; Phan, Rosenberg, 2013)

Слайд 67: Адоптивная иммунотерапия рака с использованием лимфоцитов, активированных ИЛ-2

Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты Генно - модифициро- ванные Т клетки ИЛ-2 ИЛ-2 ИЛ-2-активация Phan & Rosenber2013

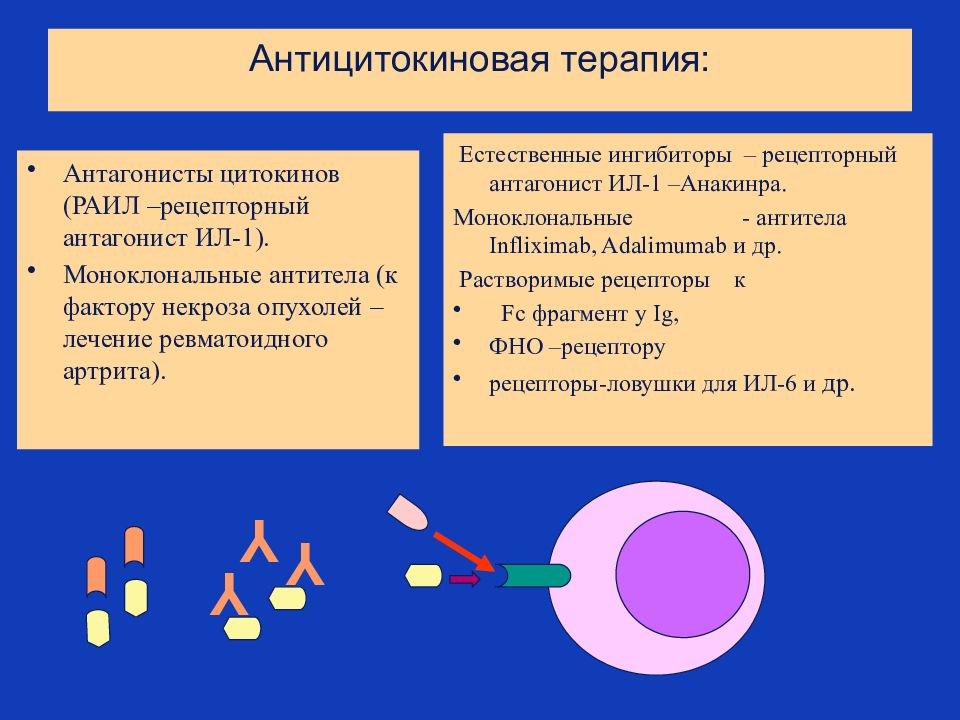

Слайд 68: Антицитокиновая терапия:

Y Y Y Антицитокиновая терапия: Антагонисты цитокинов (РАИЛ –рецепторный антагонист ИЛ-1). Моноклональные антитела (к фактору некроза опухолей –лечение ревматоидного артрита). Естественные ингибиторы – рецепторный антагонист ИЛ-1 – Анакинра. Моноклональные - антитела Infliximab, Adalimumab и др. Растворимые рецепторы к F с фрагмент у Ig, ФНО –рецептору рецепторы-ловушки для ИЛ-6 и др.

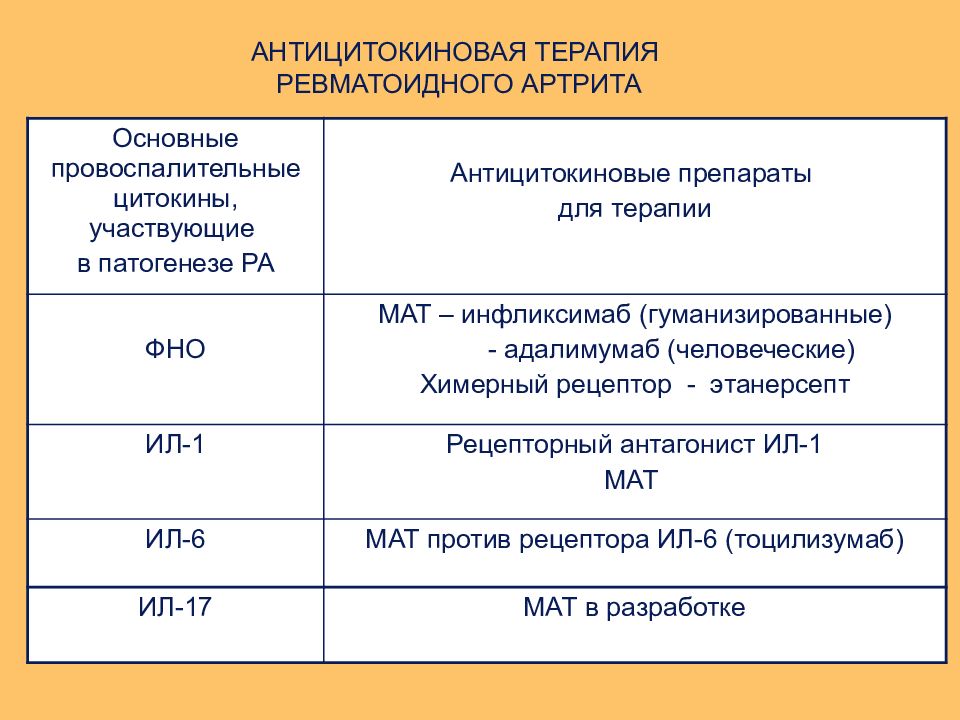

Слайд 69

Основные провоспалительные цитокины, участвующие в патогенезе РА Антицитокиновые препараты для терапии ФНО МАТ – инфликсимаб ( гуманизированные ) - адалимумаб (человеческие) Химерный рецептор - этанерсепт ИЛ-1 Рецепторный антагонист ИЛ-1 МАТ ИЛ-6 МАТ против рецептора ИЛ-6 ( тоцилизумаб ) ИЛ-17 МАТ в разработке АНТИЦИТОКИНОВАЯ ТЕРАПИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

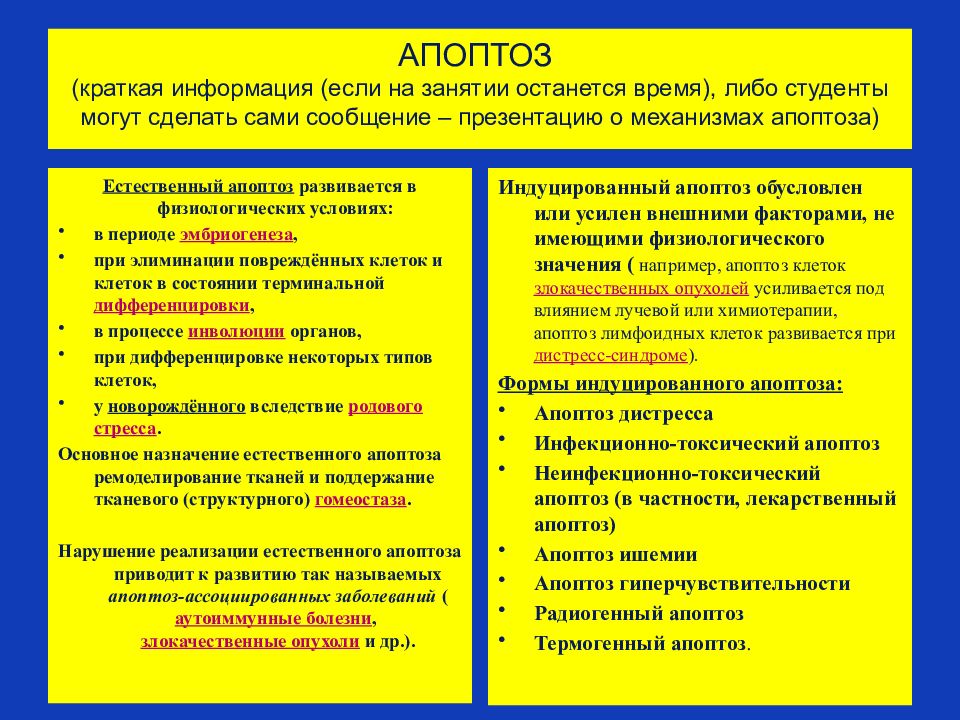

Слайд 71: АПОПТОЗ (краткая информация (если на занятии останется время), либо студенты могут сделать сами сообщение – презентацию о механизмах апоптоза)

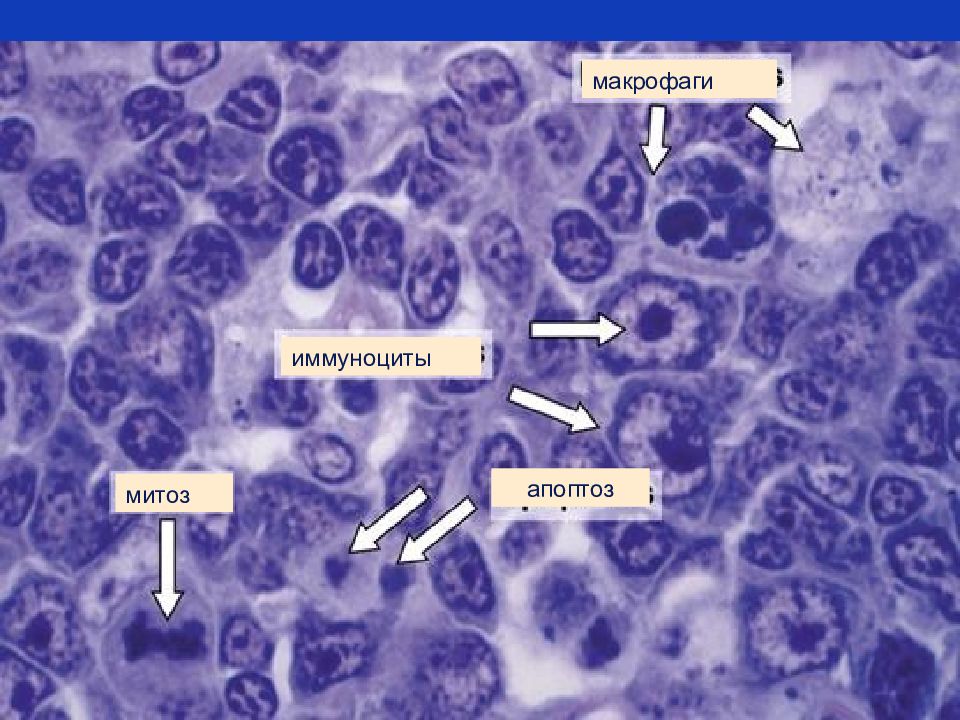

Естественный апоптоз развивается в физиологических условиях: в периоде эмбриогенеза, при элиминации повреждённых клеток и клеток в состоянии терминальной дифференцировки, в процессе инволюции органов, при дифференцировке некоторых типов клеток, у новорождённого вследствие родового стресса. Основное назначение естественного апоптоза ремоделирование тканей и поддержание тканевого (структурного) гомеостаза. Нарушение реализации естественного апоптоза приводит к развитию так называемых апоптоз-ассоциированных заболеваний ( аутоиммунные болезни, злокачественные опухоли и др.). Индуцированный апоптоз обусловлен или усилен внешними факторами, не имеющими физиологического значения ( например, апоптоз клеток злокачественных опухолей усиливается под влиянием лучевой или химиотерапии, апоптоз лимфоидных клеток развивается при дистресс-синдроме ). Формы индуцированного апоптоза: Апоптоз дистресса Инфекционно-токсический апоптоз Неинфекционно-токсический апоптоз (в частности, лекарственный апоптоз) Апоптоз ишемии Апоптоз гиперчувствительности Радиогенный апоптоз Термогенный апоптоз.

Слайд 72: Апоптоз как физиологическая смерть клеток

Взаимодействие Fas –рецептор ( FasR) - Fa s лиганды ( Fas L ) Fas – рецептор (CD95)- рецептор готовности клетки к апоптозу Fas L или CD95L –лиганды Fas - рецептора. Лигандами для таких рецепторов могут служить либо растворимые факторы, либо молекулы, экспрессирующиеся на поверхности клеток –таких, как цитотоксические Т лимфоциты. При связывании Fas – рецептора Fas –лигандом, происходит запуск программируемой гибели клеток организма. Лиганды для Fas – рецептора Лиганды для Fas – рецептора (Fas L или CD95L), запускающие апоптоз, имеют ряд сходных механизмов, но также ряд отличительных особенностей с активацией рецепторов фактора некроза опухолей - альфа (TNF ). Связывание такого рецептора с лигандом вызывает на поверхности клетки-мишени процесс кластеризации рецепторов. После этого адапторный протеин FADD подходит прямо к внутриклеточному домену смерти поверхностного Fas рецептора, соединяется с ним, после чего происходит запуск каскада каспаз. Fas рецептор активирует только процесс апоптоза в клетке-мишени, и не участвует в сигналлинге TNF рецептора.

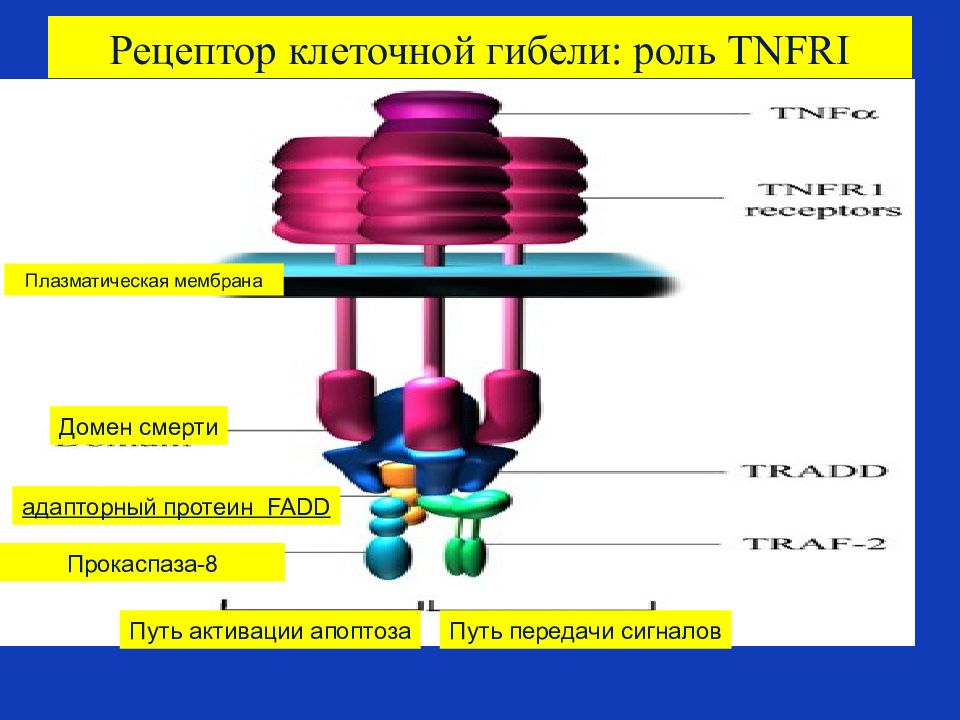

Слайд 73: Рецептор клеточной гибели: роль TNFRI

Прокаспаза-8 Домен смерти Плазматическая мембрана Путь активации апоптоза Путь передачи сигналов адапторный протеин FADD

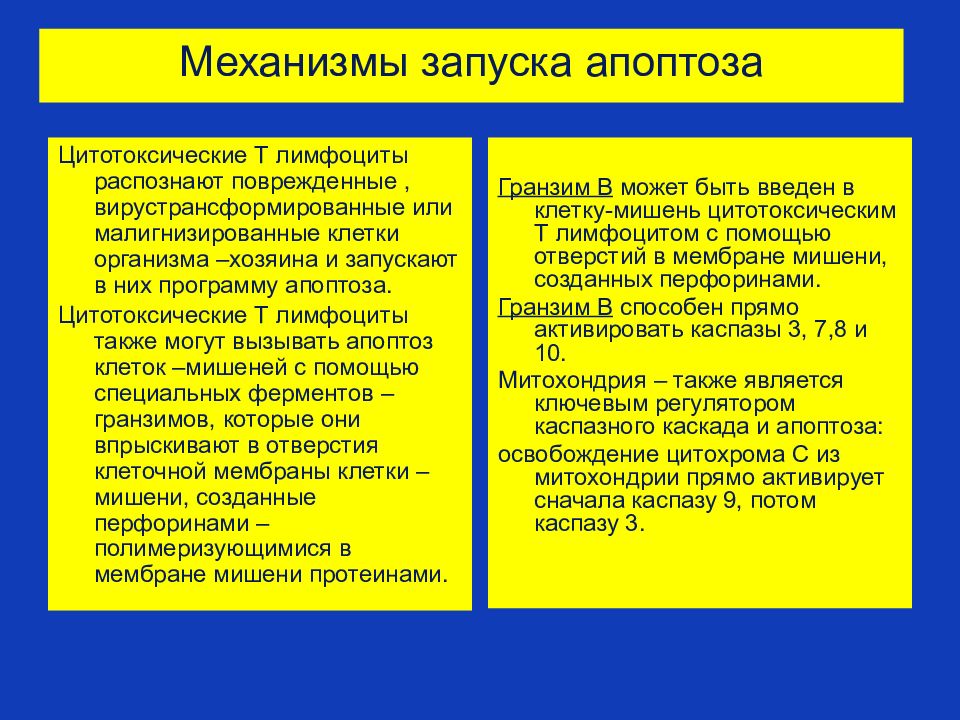

Слайд 74: Механизмы запуска апоптоза

Цитотоксические Т лимфоциты распознают поврежденные, вирустрансформированные или малигнизированные клетки организма –хозяина и запускают в них программу апоптоза. Цитотоксические Т лимфоциты также могут вызывать апоптоз клеток –мишеней с помощью специальных ферментов –гранзимов, которые они впрыскивают в отверстия клеточной мембраны клетки –мишени, созданные перфоринами –полимеризующимися в мембране мишени протеинами. Гранзим B может быть введен в клетку-мишень цитотоксическим Т лимфоцитом с помощью отверстий в мембране мишени, созданных перфоринами. Гранзим B способен прямо активировать каспазы 3, 7,8 и 10. Митохондрия – также является ключевым регулятором каспазного каскада и апоптоза: освобождение цитохрома C из митохондрии прямо активирует сначала каспазу 9, потом каспазу 3.

Слайд 75: Каспазы и разрушение хроматина

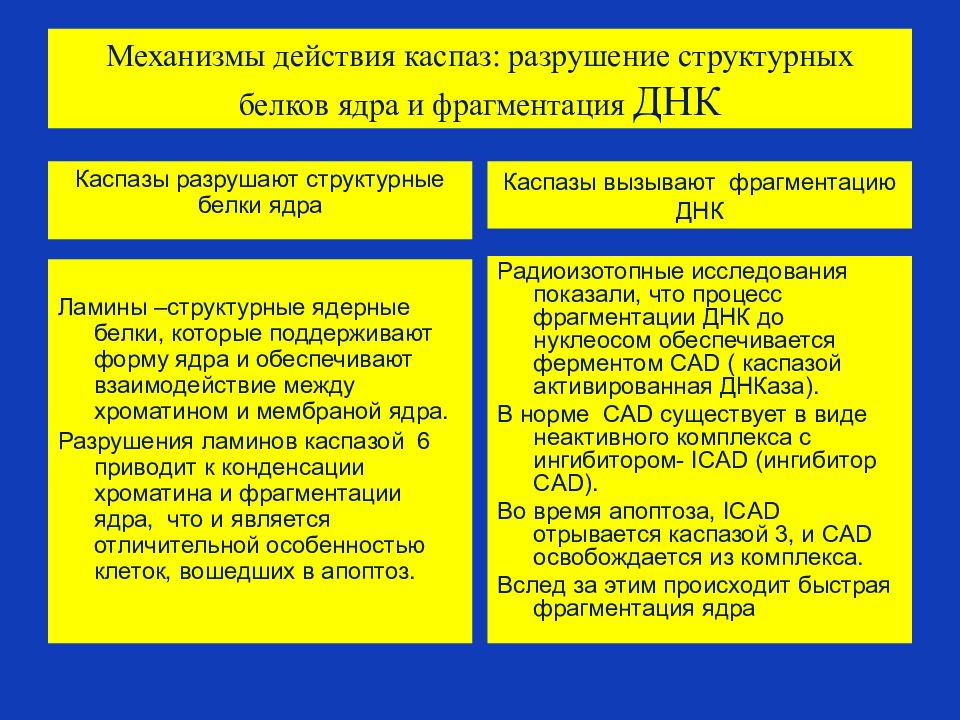

Основной механизм запрограммированной гибели клеток – разрушение хромосомальной ДНК до нуклеосом. Каспазы (ферменты с каскадным принципом действия) играют основную роль в этом процессе: Активируют ДНКазы Ингибируют ферменты, участвующие в репарации ДНК Разрушают структурные протеины ядра

Слайд 76: Механизмы действия каспаз: фрагментация хроматина

. Каспазы инактивируют ферменты, участвующие в репарации ДНК: Фермент поли (AДФ-рибоза)- полимераза, или PARP, один из первых белков, обнаруженных в качестве субстрата для каспаз. PARP участвует в репарации структуры и восстановлении функций ДНК, так как осуществляет катализирование синтеза поли (AДФ-рибозы), а также связывается с местами повреждений в ДНК и с измененными нуклеопротеинами. Эта способность PARP к репарации поврежденной ДНК предотвращается ферментативным разрывом молекулы PARP каспазой 3.

Слайд 77: Механизмы действия каспаз: разрушение структурных белков ядра и фрагментация ДНК

Каспазы разрушают структурные белки ядра Ламины –структурные ядерные белки, которые поддерживают форму ядра и обеспечивают взаимодействие между хроматином и мембраной ядра. Разрушения ламинов каспазой 6 приводит к конденсации хроматина и фрагментации ядра, что и является отличительной особенностью клеток, вошедших в апоптоз. Каспазы вызывают фрагментацию ДНК Радиоизотопные исследования показали, что процесс фрагментации ДНК до нуклеосом обеспечивается ферментом CAD ( каспазой активированная ДНКаза). В норме CAD существует в виде неактивного комплекса с ингибитором- ICAD (ингибитор CAD). Во время апоптоза, ICAD отрывается каспазой 3, и CAD освобождается из комплекса. Вслед за этим происходит быстрая фрагментация ядра

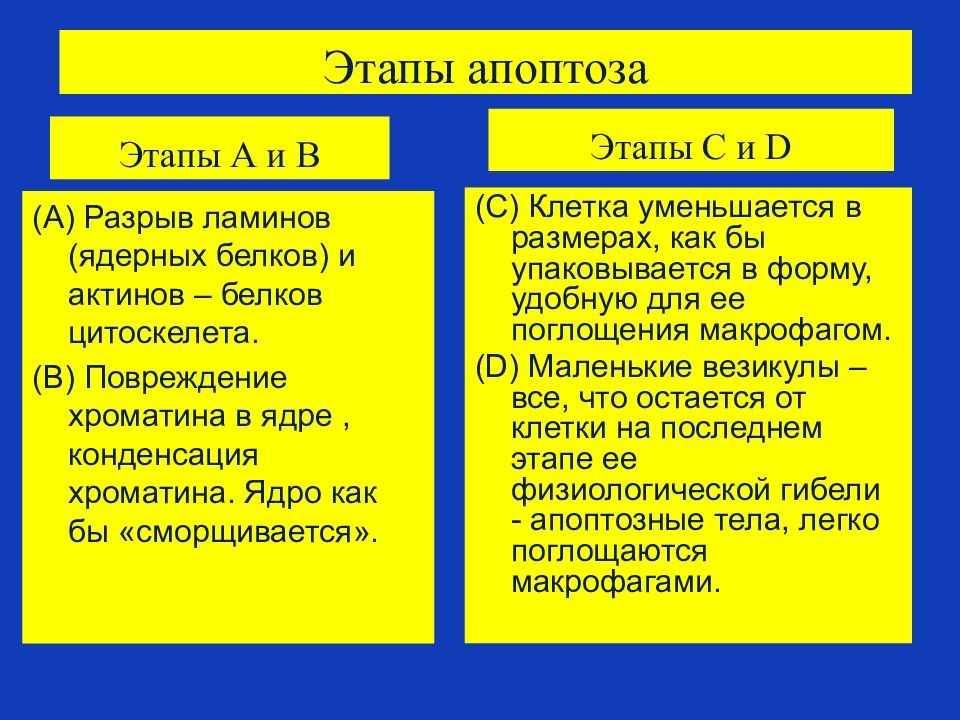

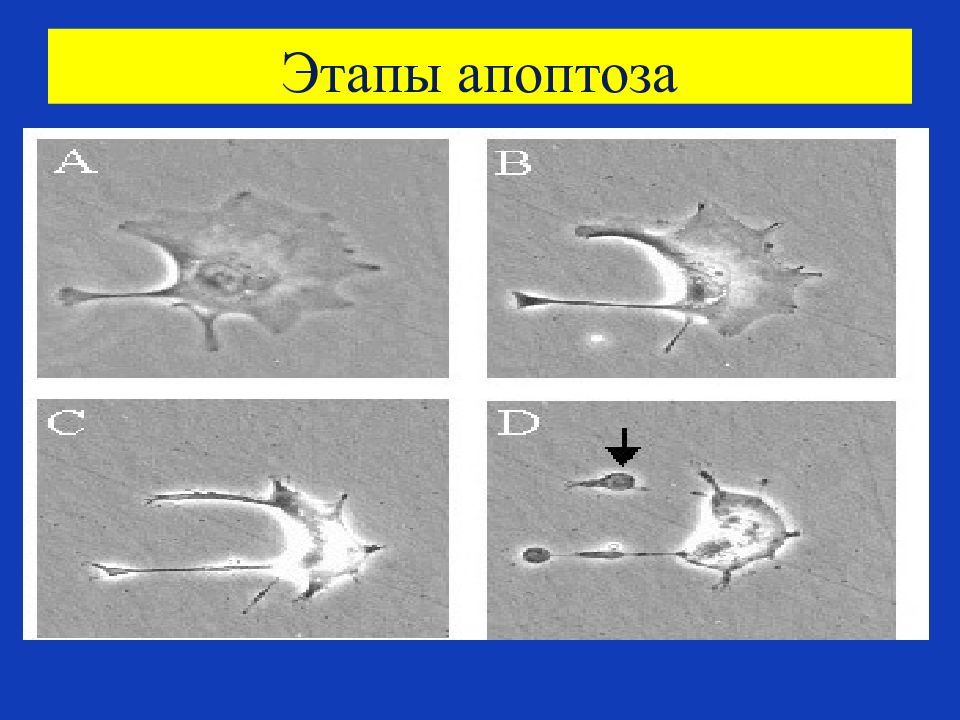

Слайд 78: Этапы апоптоза

Этапы А и В (А) Разрыв ламинов (ядерных белков) и актинов – белков цитоскелета. (B) Повреждение хроматина в ядре, конденсация хроматина. Ядро как бы «сморщивается». Этапы С и D (C) Клетка уменьшается в размерах, как бы упаковывается в форму, удобную для ее поглощения макрофагом. (D) Маленькие везикулы – все, что остается от клетки на последнем этапе ее физиологической гибели - апоптозные тела, легко поглощаются макрофагами.

Слайд 81: Сигналы, вызывающие запуск апоптоза

Существует несколько типов сигналов, запускающих апоптоз. Чувствительность клетки к таким сигналам зависит от многих факторов : От экспрессии про- и противоапоптических протеинов (семейства Bcl-2 ). От выраженности (силы) апоптозных стимулов. От стадии клеточного цикла.

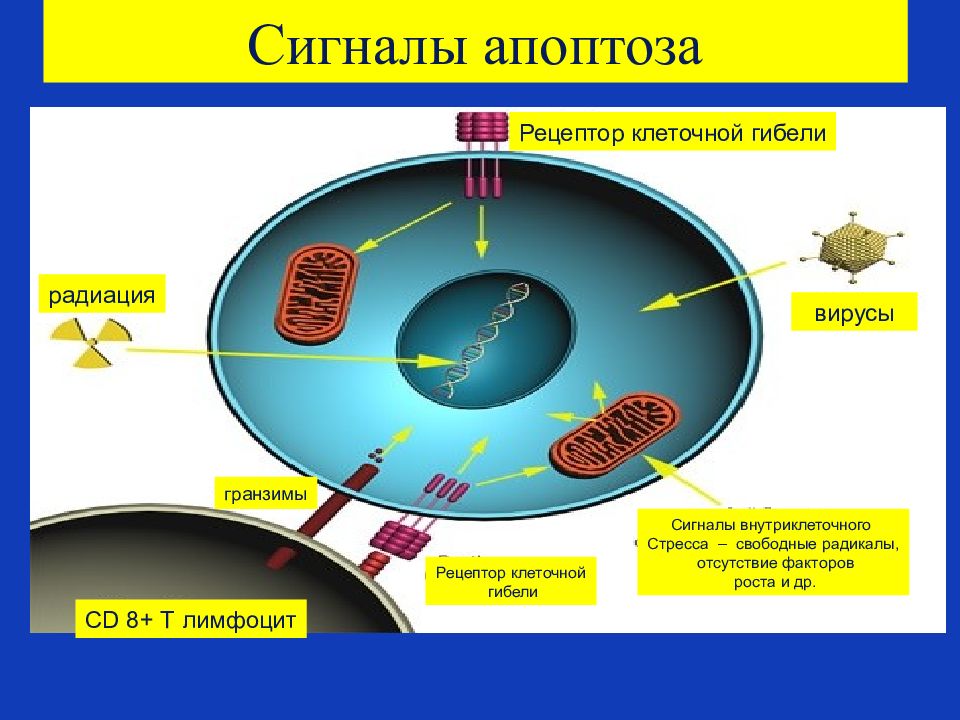

Слайд 82: Сигналы апоптоза

Рецептор клеточной гибели вирусы Сигналы внутриклеточного Стресса – свободные радикалы, отсутствие факторов роста и др. Рецептор клеточной гибели гранзимы радиация CD 8+ Т лимфоцит

Слайд 83: Внутренние сигналы апоптоза

В других случаях апоптоз клетки может запускаться внутренними сигналами –сигналами стресса. Клеточный стресс может вызываться при экспозиции клетки к радиации, химическим веществам, либо при вирусной инфекции. Стресс может быть также оксидативным - в клетке скапливается слишком больное число оксидантов. В генерацию внутренних сигналов апоптоза всегда вовлечены митохондрии. Относительное количество антиапоптозных белков - bcl-2 - определяет, насколько интенсивность клеточного стресса достаточна для входа клетки в апоптоз.

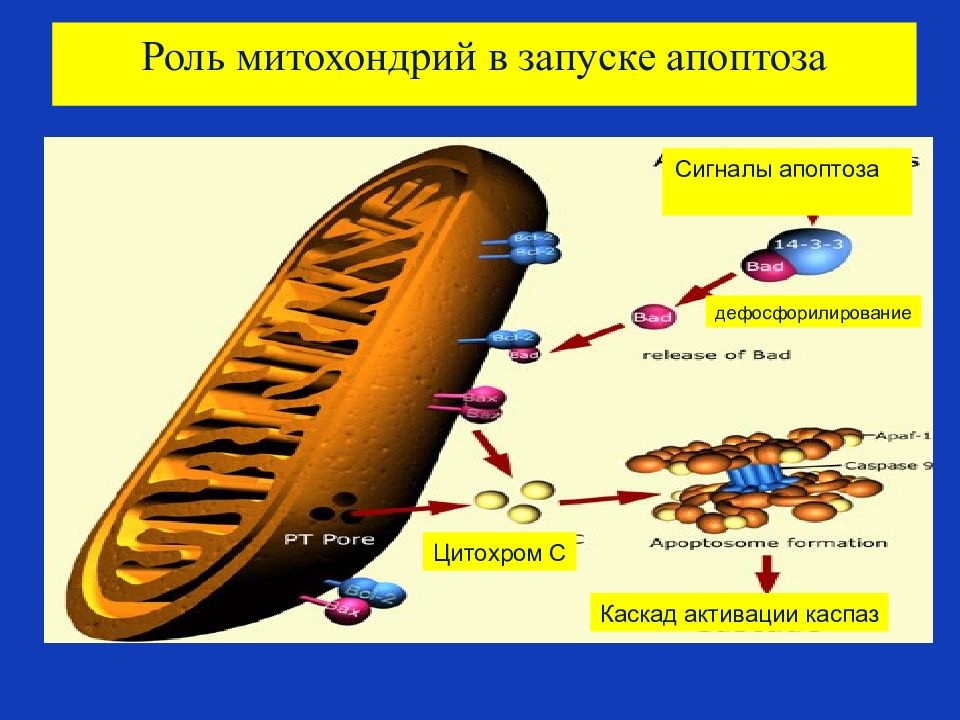

Слайд 84: Роль митохондрий в запуске апоптоза

В митохондриях содержится большинство проапоптозных протеинов –таких, как апоптоз индуцирующий фактор -Apoptosis Inducing Factor (AIF), Smac/DIABLO и цитохром C. Эти факторы освобождаются из митохондрий через отверстия в мембране, называемыми порами. Эти поры образуются в мембране митохондрии в результате действия проапоптозных белков, которые активируются сигналами клеточного стресса (радиация, повреждение свободными радикалами, отсутствие положительных сигналов –ростовых факторов и т.д.). Митохондрии также играют важную роль в усилении сигналов апоптоза, приходящих с домена смерти клеточного рецептора апоптоза, а также в привлечении каспазы 8 к этому домену смерти.

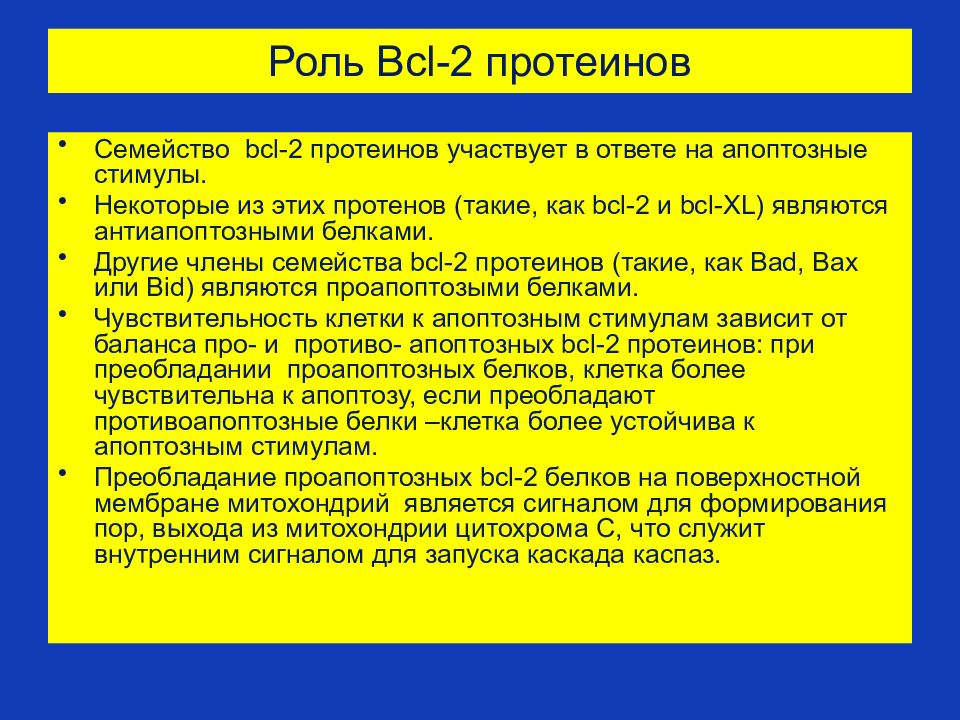

Слайд 85: Роль Bcl-2 протеинов

Семейство bcl-2 протеинов участвует в ответе на апоптозные стимулы. Некоторые из этих протенов (такие, как bcl-2 и bcl-XL) являются антиапоптозными белками. Другие члены семейства bcl-2 протеинов (такие, как Bad, Bax или Bid) являются проапоптозыми белками. Чувствительность клетки к апоптозным стимулам зависит от баланса про- и противо- апоптозных bcl-2 протеинов: при преобладании проапоптозных белков, клетка более чувствительна к апоптозу, если преобладают противоапоптозные белки –клетка более устойчива к апоптозным стимулам. Преобладание проапоптозных bcl-2 белков на поверхностной мембране митохондрий является сигналом для формирования пор, выхода из митохондрии цитохрома С, что служит внутренним сигналом для запуска каскада каспаз.

Слайд 86: Роль Bcl-2 протеинов

Проапоптозные bcl-2 часто обнаруживаются и в цитозоле клетки, где они выполняют роль сенсоров клеточного повреждения или стресса. Вслед за развившимся клеточным стрессом они встраиваются в мембрану митохондрии, где локализуются противоапоптозные белки. Такое взаимодействие между про- и противоапоптозными bcl-2 белками в мембране митохондрий приводит к образованию пори к освобождению цитохрома С и других проапоптозных молекул из внутримембранного пространства. Это, в свою очередь, приводит к образованию апоптосом и активации каспазного каскада.

Слайд 87: Формирование апоптосом

Освобождение цитохрома С в цитозоль приводит также к взаимодействию цитохрома С с белком, названным Apaf-1. Это приводит к привлечению прокаспазы 9 в формирующийся многобелковый комплекс –с цитохромом С и белком Apaf-1, весь комплекс таких белков называется апоптосомой. Формирование апоптосом приводит к активации прокаспазы 9 и к запуску апоптоза.

Слайд 88: Роль митохондрий в запуске апоптоза

Сигналы апоптоза дефосфорилирование Цитохром С Каскад активации каспаз

Слайд 89: Стадии формирования апоптосомы

Первая стадия формирования апоптосомы Цитохром С Присоединение прокаспазы-9 Прокаспаза-9

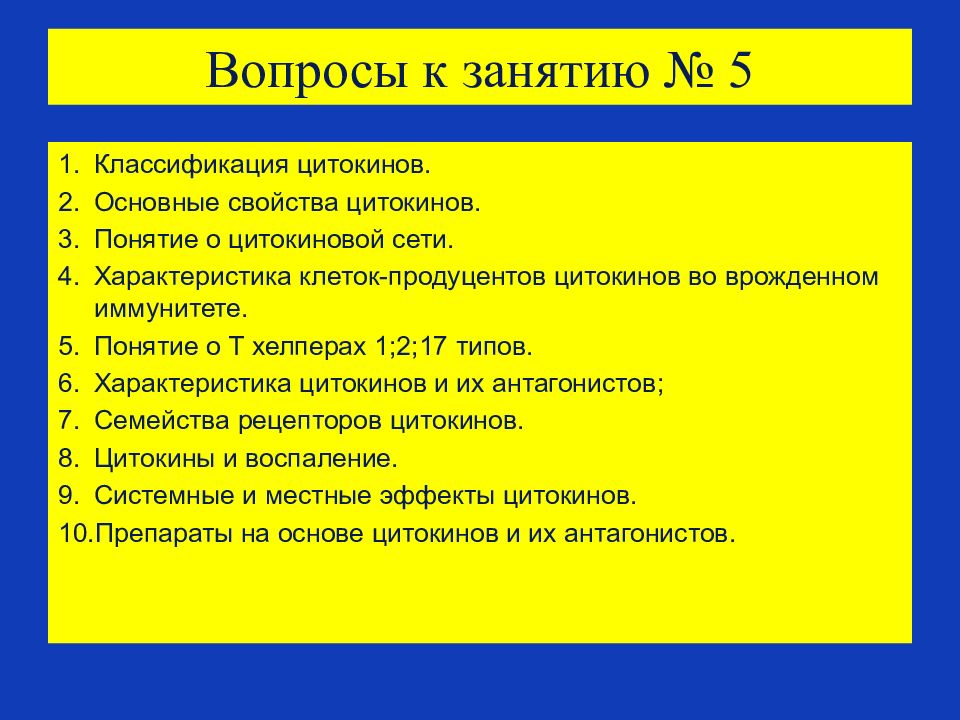

Слайд 90: Вопросы к занятию № 5

Классификация цитокинов. Основные свойства цитокинов. Понятие о цитокиновой сети. Характеристика клеток-продуцентов цитокинов во врожденном иммунитете. Понятие о Т хелперах 1;2;17 типов. Характеристика цитокинов и их антагонистов; Семейства рецепторов цитокинов. Цитокины и воспаление. Системные и местные эффекты цитокинов. Препараты на основе цитокинов и их антагонистов.

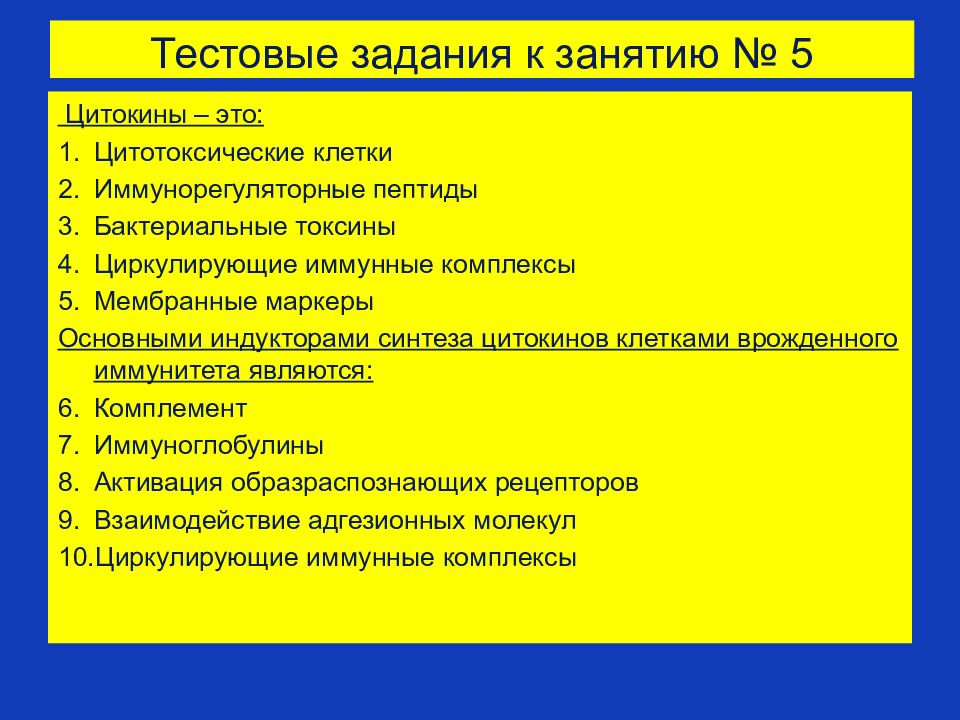

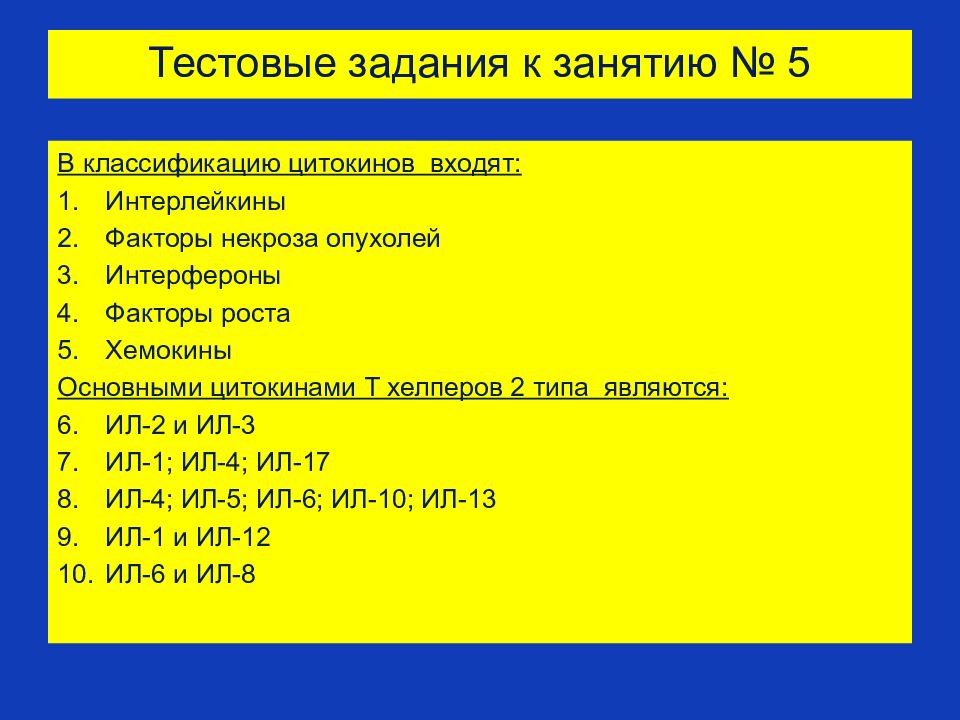

Слайд 91: Тестовые задания к занятию № 5

Цитокины – это: Цитотоксические клетки Иммунорегуляторные пептиды Бактериальные токсины Циркулирующие иммунные комплексы Мембранные маркеры Основными индукторами синтеза цитокинов клетками врожденного иммунитета являются: Комплемент Иммуноглобулины Активация образраспознающих рецепторов Взаимодействие адгезионных молекул Циркулирующие иммунные комплексы

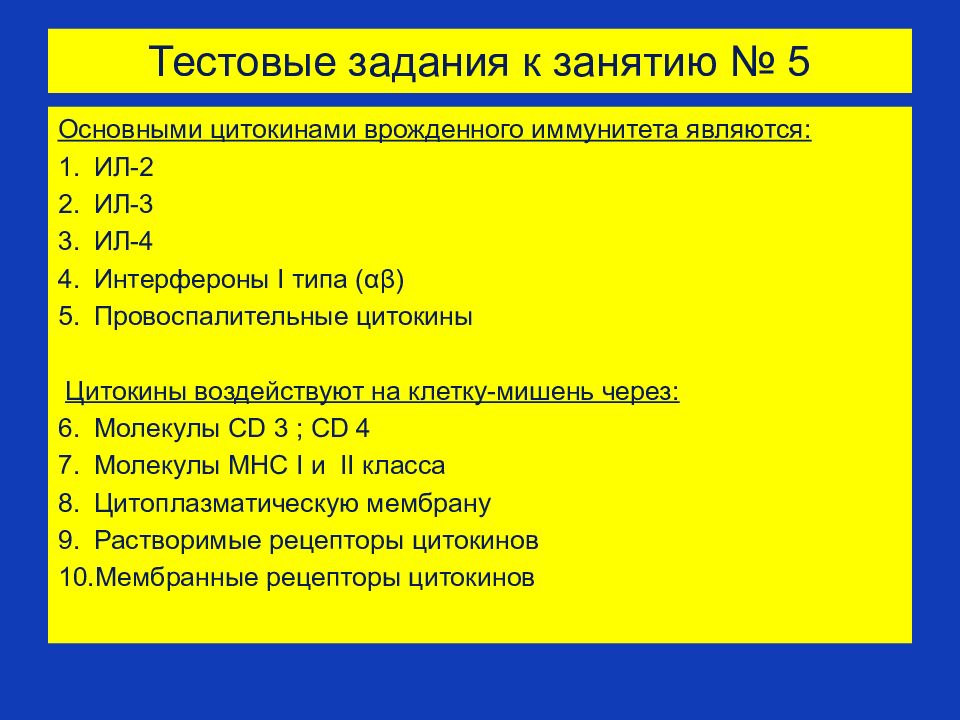

Слайд 92: Тестовые задания к занятию № 5

Основными цитокинами врожденного иммунитета являются: ИЛ-2 ИЛ-3 ИЛ-4 Интерфероны I типа (αβ) Провоспалительные цитокины Цитокины воздействуют на клетку-мишень через: Молекулы CD 3 ; CD 4 Молекулы MHC I и II класса Цитоплазматическую мембрану Растворимые рецепторы цитокинов Мембранные рецепторы цитокинов

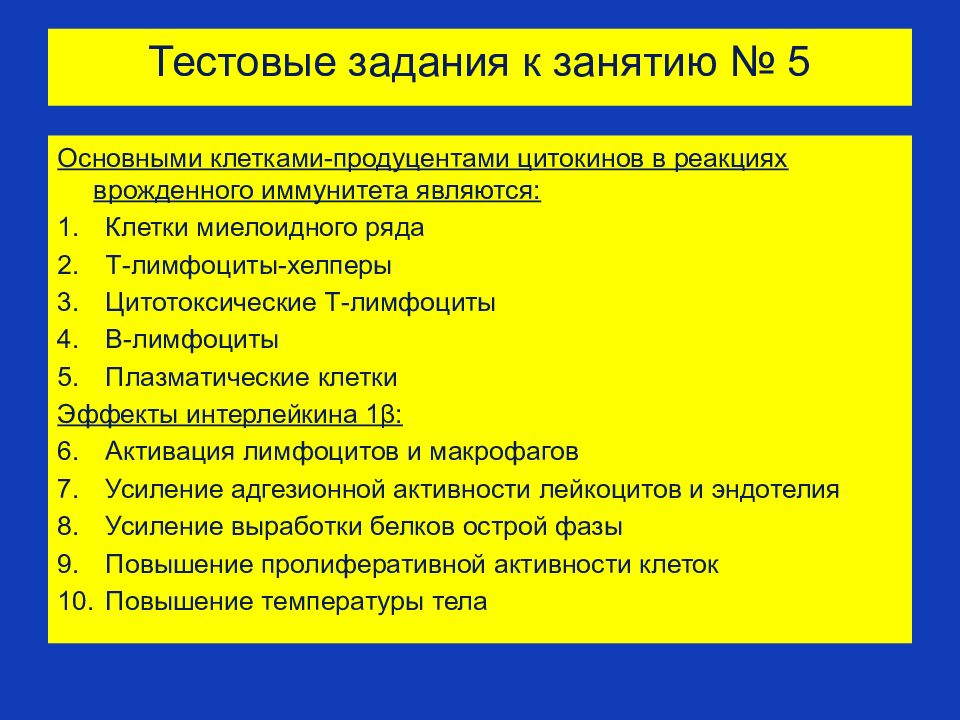

Слайд 93: Тестовые задания к занятию № 5

Основными клетками-продуцентами цитокинов в реакциях врожденного иммунитета являются: Клетки миелоидного ряда Т-лимфоциты-хелперы Цитотоксические Т-лимфоциты В-лимфоциты Плазматические клетки Эффекты интерлейкина 1β: Активация лимфоцитов и макрофагов Усиление адгезионной активности лейкоцитов и эндотелия Усиление выработки белков острой фазы Повышение пролиферативной активности клеток Повышение температуры тела

Слайд 94: Тестовые задания к занятию № 5

В классификацию цитокинов входят: Интерлейкины Факторы некроза опухолей Интерфероны Факторы роста Хемокины Основными цитокинами Т хелперов 2 типа являются: ИЛ-2 и ИЛ-3 ИЛ-1; ИЛ-4; ИЛ-17 ИЛ-4; ИЛ-5; ИЛ-6; ИЛ-10; ИЛ-13 ИЛ-1 и ИЛ-12 ИЛ-6 и ИЛ-8

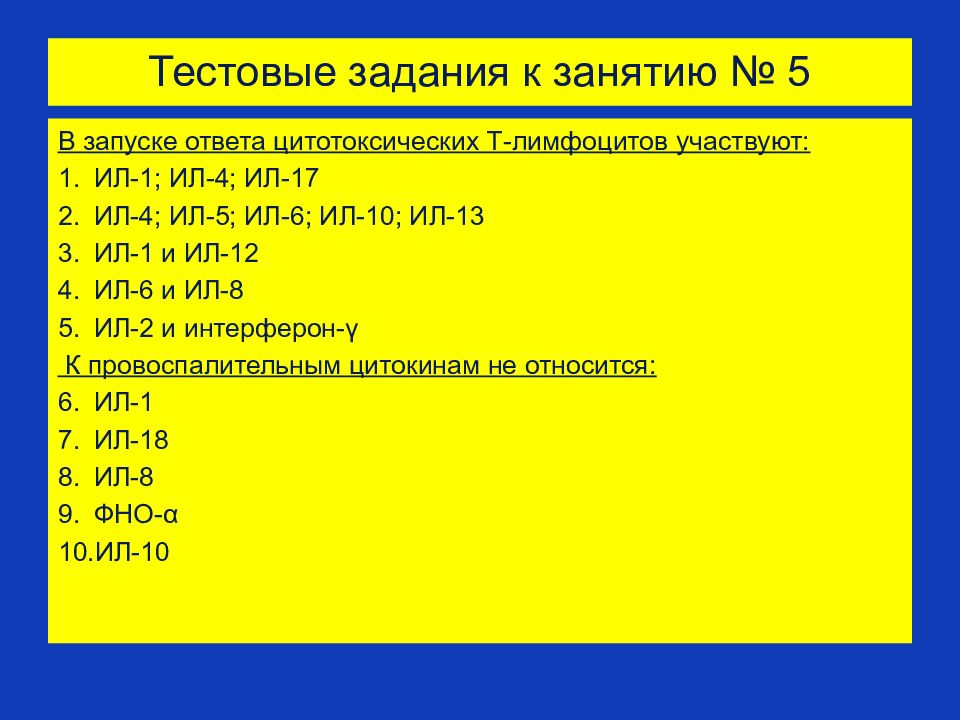

Последний слайд презентации: Система цитокинов. Классификация. Основные свойства. Механизмы действия. Типы: Тестовые задания к занятию № 5

В запуске ответа цитотоксических Т-лимфоцитов участвуют: ИЛ-1; ИЛ-4; ИЛ-17 ИЛ-4; ИЛ-5; ИЛ-6; ИЛ-10; ИЛ-13 ИЛ-1 и ИЛ-12 ИЛ-6 и ИЛ-8 ИЛ-2 и интерферон-γ К провоспалительным цитокинам не относится: ИЛ-1 ИЛ-18 ИЛ-8 ФНО-α ИЛ-10