Первый слайд презентации: Способы орошения

Слайд 2: Способы орошения. 1. Поверхностный способ

Подача воды на поверхность почвы в виде сплошного слоя или отдельных струй называется поверхностным орошением. 1.1 Поверхностный полив затоплением, напуском по полосам, когда вода слоем 1…20 см, перераспределяясь по поверхности почвы, увлажняет ее главным образом под воздействием гравитационных сил ; 1.2 Поверхностный по бороздам, когда вода, перемещаясь по гребневой поверхности почвы слоем в несколько сантиметров, увлажняет ее под воздействием гравитационных и капиллярных сил; 1.3 Затопление по чекам, чек – это участок обвалованной территории с четырех сторон, площадь чека составляет не более 50 га;

Слайд 3

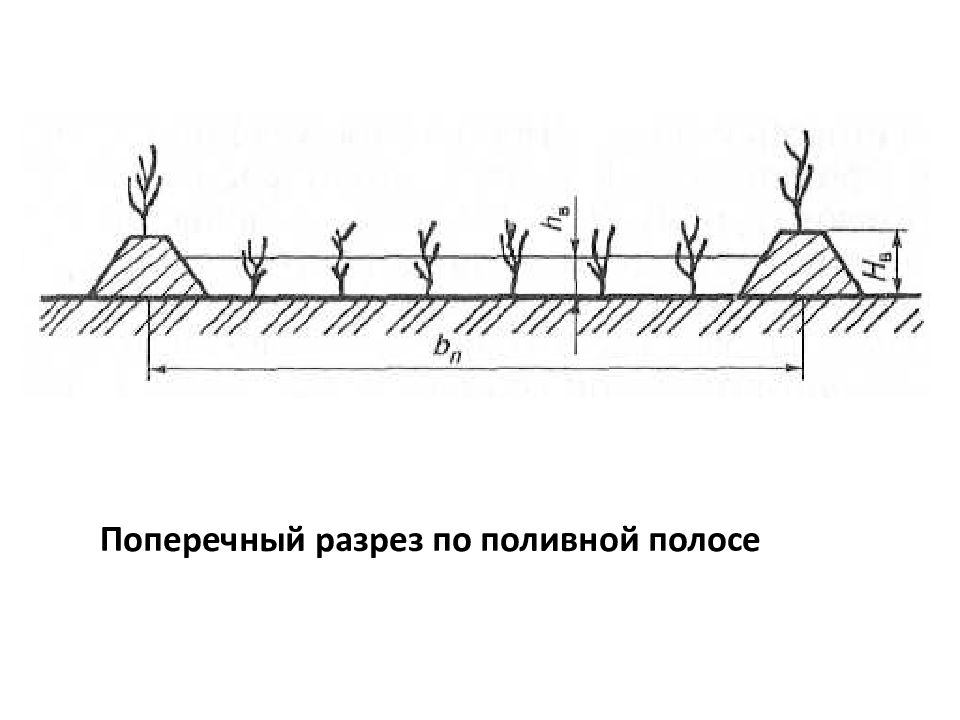

Напуском по полосам орошаются проточной водой средние и легкие почвы, особенно занятые культурами узкорядного посева – травами и зерновыми. Для этого перпендикулярно горизонталям устраивают земляные валики высотой 10 – 15 см. расстояние между ними должно быть кратным ширине захвата сеялки (например, 3 – 4 или 6 – 8 м). Валики засеваются и после уборки урожая запахиваются, а в период посева вновь создаются. Длина полосы от 75 до 300 м. Вода поступающая на полосу из шлюзованных канав или трубопровода через выводные борозды, должна растекаться по ней одинаковым слоем. Для этого поверхность почвы хорошо планируется. Допустимые уклоны поверхности почвы принимаются от 0,0005 до 0,02. при меньших уклонах переувлажняется начало и недоувлажняется конец полосы. Уклоны более 0,02 могут вызвать эрозию почвы.

Слайд 5

Полив затоплением (по чекам) непроточной водой приводит к разрушению структуры почвы и применяется только при возделывании риса или промывке почвы. Для такого полива поле разделяется на участки (чеки), окруженные земляным валиком высотой 20 – 25 см. Такие валики должны быть проходимыми, т.е. с пологими откосами. Размер чеков от 0,2 до 1,0 га в зависимости от уклона местности. Чеки должны быть независимыми в работе. Представляет интерес способ совместного выращивания риса и зеркального карпа.

Слайд 6

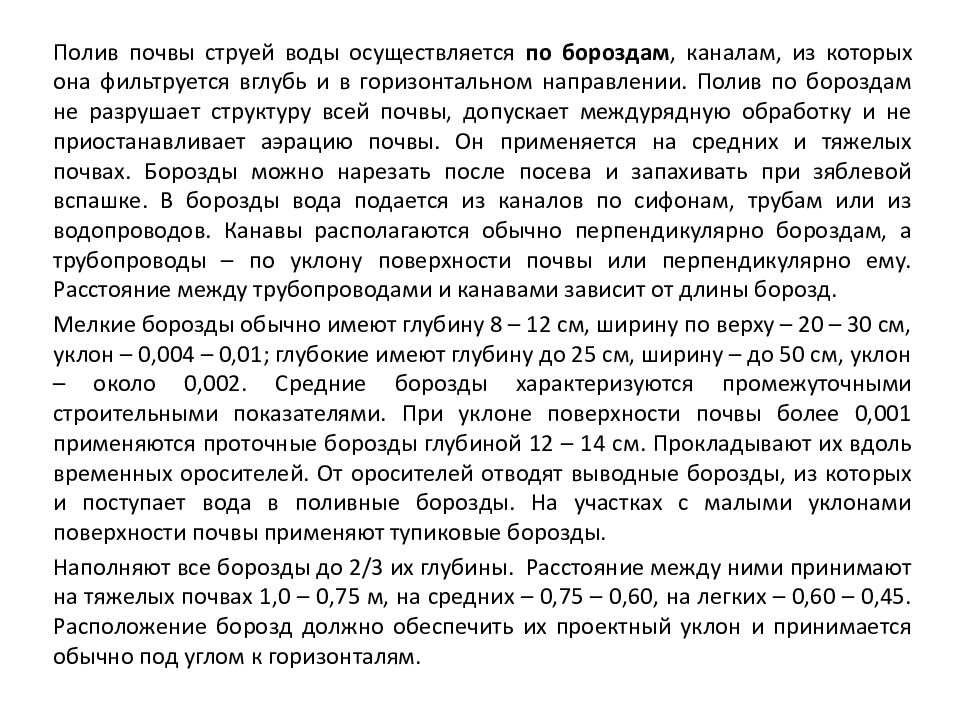

Полив почвы струей воды осуществляется по бороздам, каналам, из которых она фильтруется вглубь и в горизонтальном направлении. Полив по бороздам не разрушает структуру всей почвы, допускает междурядную обработку и не приостанавливает аэрацию почвы. Он применяется на средних и тяжелых почвах. Борозды можно нарезать после посева и запахивать при зяблевой вспашке. В борозды вода подается из каналов по сифонам, трубам или из водопроводов. Канавы располагаются обычно перпендикулярно бороздам, а трубопроводы – по уклону поверхности почвы или перпендикулярно ему. Расстояние между трубопроводами и канавами зависит от длины борозд. Мелкие борозды обычно имеют глубину 8 – 12 см, ширину по верху – 20 – 30 см, уклон – 0,004 – 0,01; глубокие имеют глубину до 25 см, ширину – до 50 см, уклон – около 0,002. Средние борозды характеризуются промежуточными строительными показателями. При уклоне поверхности почвы более 0,001 применяются проточные борозды глубиной 12 – 14 см. Прокладывают их вдоль временных оросителей. От оросителей отводят выводные борозды, из которых и поступает вода в поливные борозды. На участках с малыми уклонами поверхности почвы применяют тупиковые борозды. Наполняют все борозды до 2/3 их глубины. Расстояние между ними принимают на тяжелых почвах 1,0 – 0,75 м, на средних – 0,75 – 0,60, на легких – 0,60 – 0,45. Расположение борозд должно обеспечить их проектный уклон и принимается обычно под углом к горизонталям.

Слайд 7: Поперечный разрез по поливным бороздам:

1 - контур увлажнения борозды; 2 - корневая система растения

Слайд 8: Поверхностный полив по бороздам:

1 — выводная борозда; 2 — поливная борозда; 3 — трубчатый сифон

Слайд 9

При поверхностном орошении в почву поступает значительное количество воды, фильтрующейся на большую глубину. При этом на землях с близким расположением УГВ поливная гравитационная вода может соединиться с грунтовой, чего нельзя допустить. Поэтому поверхностное орошение применяется на полях с глубоким расположением УГВ. К недостаткам этого способа относятся большая эксплуатационная трудоемкость, необходимость точной планировки поверхности почвы, ухудшение условий механизации полевых работ, неравномерное увлажнение почвы по длине полос и борозд, недостаточное увлажнение приземного воздуха и большая утечка воды в глубокие горизонты.

Слайд 10: Дождевание

Искусственный полив с помощью дождевальных установок называется дождеванием. Используются стационарные, полустационарные и передвижные дождевальные системы. В целях предупреждения заболачивания и засоления почв нельзя допускать промачивания гравитационной водой всего слоя, расположенного над УГВ. Это требование легко выполняется при орошении дождеванием. Потому дождевание вполне применимо на осушаемых землях. Дождевание применимо на всех почвах и рельефах, не требует такой тщательной планировки поверхности почвы, как поверхностное орошение. Дождевание возможно и на участках со сложным рельефом. Применяется большое количество разнообразных дождевальных машин и установок.

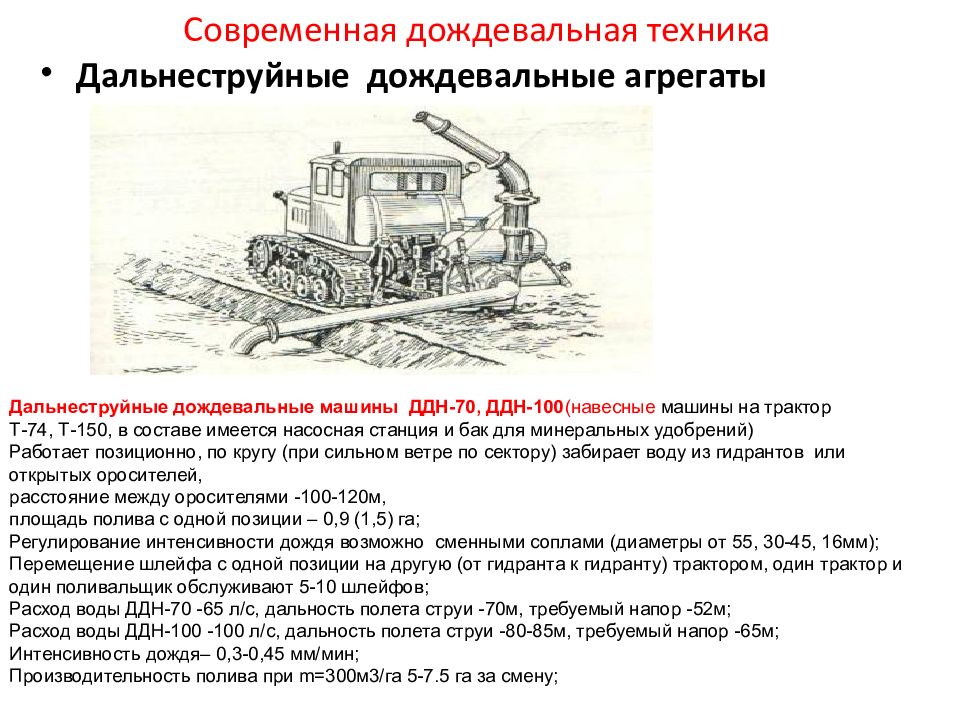

Слайд 12: Современная дождевальная техника

Дальнеструйные дождевальные агрегаты Дальнеструйные дождевальные машины ДДН-70, ДДН-100 (навесные машины на трактор Т-74, Т-150, в составе имеется насосная станция и бак для минеральных удобрений) Работает позиционно, по кругу (при сильном ветре по сектору) забирает воду из гидрантов или открытых оросителей, расстояние между оросителями -100-120м, площадь полива с одной позиции – 0,9 (1,5) га; Регулирование интенсивности дождя возможно сменными соплами (диаметры от 55, 30-45, 16мм); Перемещение шлейфа с одной позиции на другую (от гидранта к гидранту) трактором, один трактор и один поливальщик обслуживают 5-10 шлейфов; Расход воды ДДН-70 -65 л/с, дальность полета струи -70м, требуемый напор -52м; Расход воды ДДН-100 -100 л/с, дальность полета струи -80-85м, требуемый напор -65м; Интенсивность дождя– 0,3-0,45 мм/мин; Производительность полива при m =300м3/га 5-7.5 га за смену;

Слайд 13

Достоинства дальнеструйных дождевателей ДДН-45 и ДДН-70: маневренная машина, проста в эксплуатации; высокая производительность; машину обслуживает один человек; может работать на крутых склонах при сложной конфигурации поля. Недостатки: равномерность увлажнения почвы зависит от скорости ветра; крупные капли дождя ограничивают применение машины для орошения нежных овощных и зерновых культур; продолжительность работы в течение суток ограничивается 10-11 часами из-за сильных ветров; значительная площадь отчуждения под каналы и дороги.

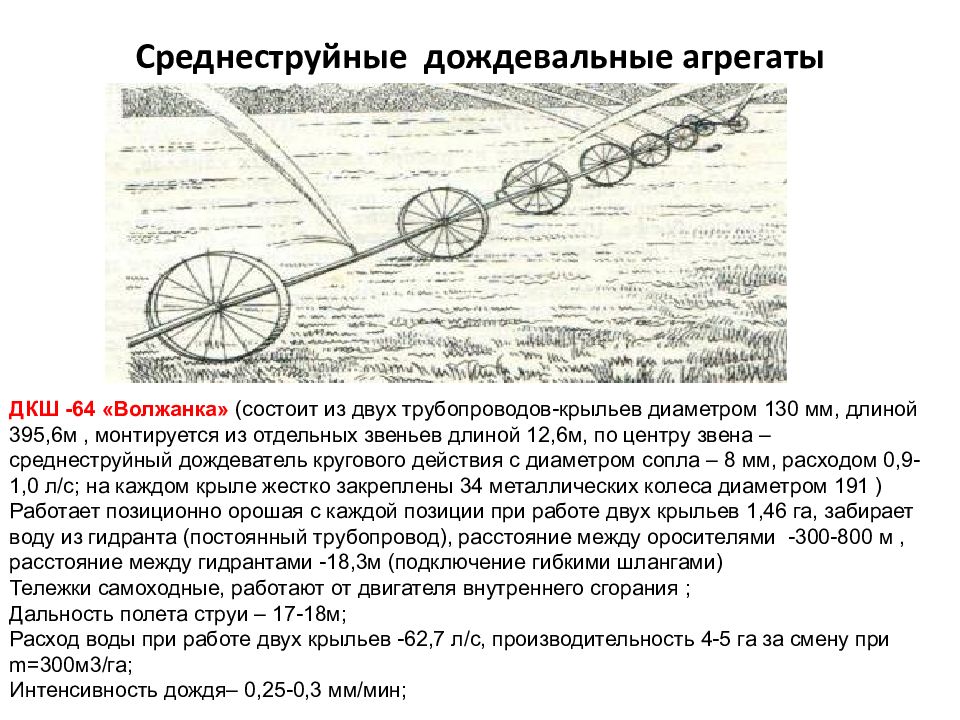

Слайд 14: Среднеструйные дождевальные агрегаты

ДКШ -64 «Волжанка» (состоит из двух трубопроводов-крыльев диаметром 130 мм, длиной 395,6м, монтируется из отдельных звеньев длиной 12,6м, по центру звена –среднеструйный дождеватель кругового действия с диаметром сопла – 8 мм, расходом 0,9-1,0 л/с; на каждом крыле жестко закреплены 34 металлических колеса диаметром 191 ) Работает позиционно орошая с каждой позиции при работе двух крыльев 1,46 га, забирает воду из гидранта (постоянный трубопровод), расстояние между оросителями -300-800 м, расстояние между гидрантами -18,3м (подключение гибкими шлангами) Тележки самоходные, работают от двигателя внутреннего сгорания ; Дальность полета струи – 17-18м; Расход воды при работе двух крыльев -62,7 л/с, производительность 4-5 га за смену при m =300м3/га; Интенсивность дождя– 0,25-0,3 мм/мин;

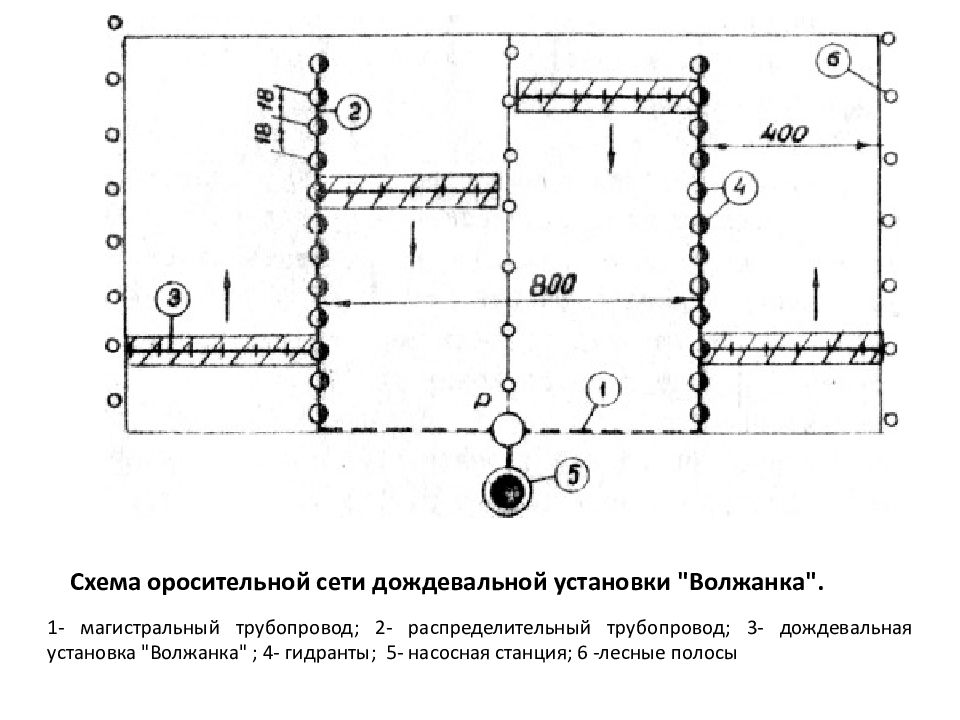

Слайд 15: Схема оросительной сети дождевальной установки "Волжанка"

1- магистральный трубопровод; 2- распределительный трубопровод; 3- дождевальная установка "Волжанка" ; 4- гидранты; 5- насосная станция; 6 -лесные полосы

Слайд 16

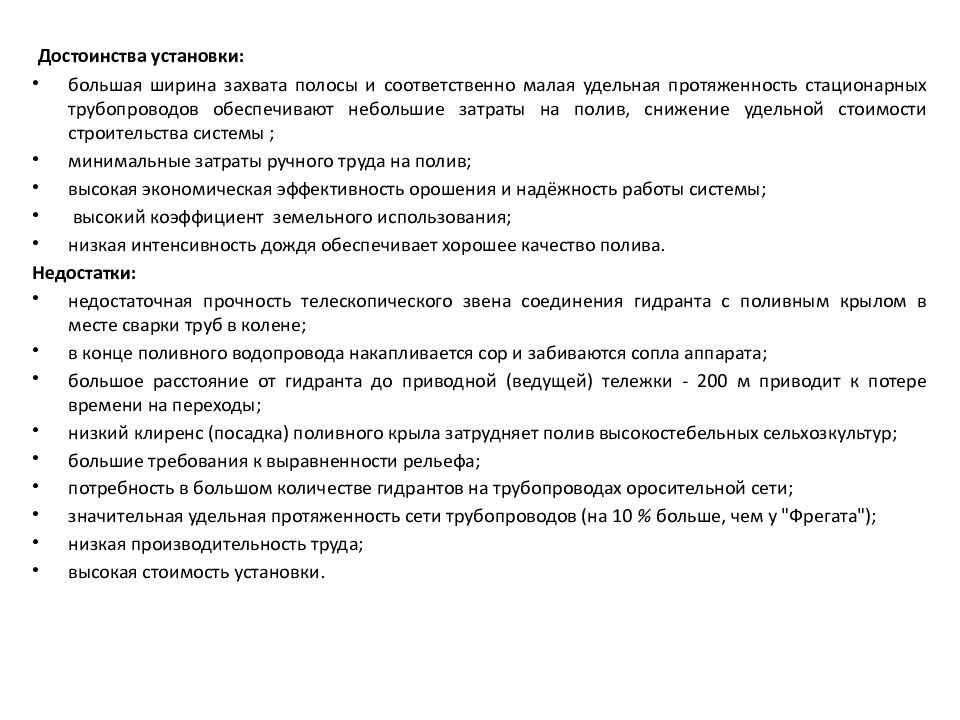

Достоинства установки: большая ширина захвата полосы и соответственно малая удельная протяженность стационарных трубопроводов обеспечивают небольшие затраты на полив, снижение удельной стоимости строительства системы ; минимальные затраты ручного труда на полив; высокая экономическая эффективность орошения и надёжность работы системы; высокий коэффициент земельного использования; низкая интенсивность дождя обеспечивает хорошее качество полива. Недостатки: недостаточная прочность телескопического звена соединения гидранта с поливным крылом в месте сварки труб в колене; в конце поливного водопровода накапливается сор и забиваются сопла аппарата; большое расстояние от гидранта до приводной (ведущей) тележки - 200 м приводит к потере времени на переходы; низкий клиренс (посадка) поливного крыла затрудняет полив высокостебельных сельхозкультур; большие требования к выравненности рельефа; потребность в большом количестве гидрантов на трубопроводах оросительной сети; значительная удельная протяженность сети трубопроводов (на 10 % больше, чем у "Фрегата"); низкая производительность труда; высокая стоимость установки.

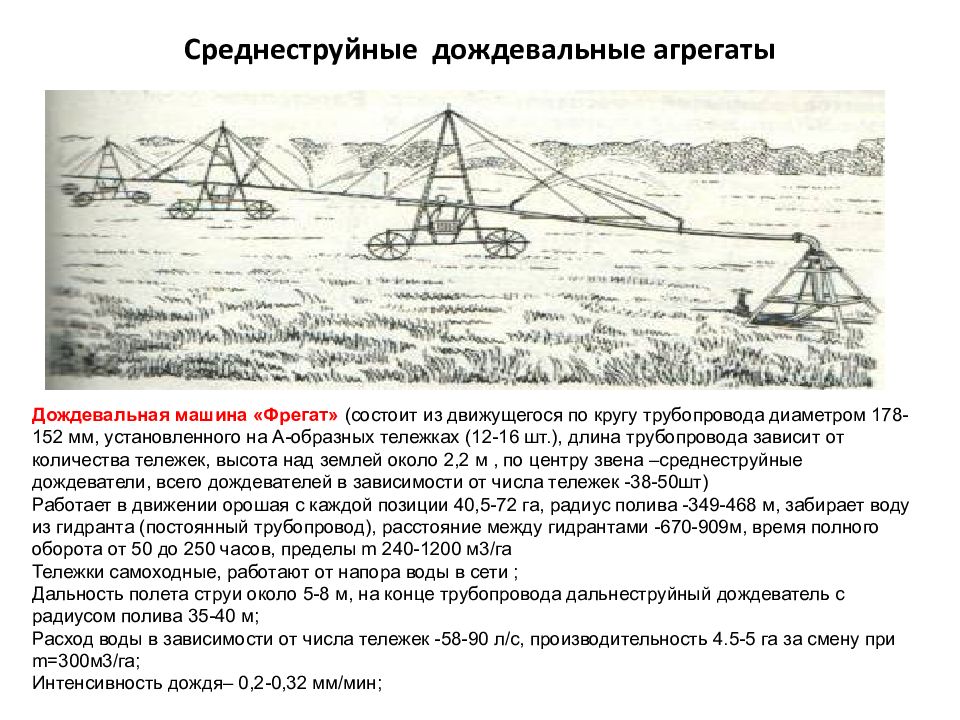

Слайд 18: Среднеструйные дождевальные агрегаты

Дождевальная машина «Фрегат» (состоит из движущегося по кругу трубопровода диаметром 178-152 мм, установленного на А-образных тележках (12-16 шт.), длина трубопровода зависит от количества тележек, высота над землей около 2,2 м, по центру звена –среднеструйные дождеватели, всего дождевателей в зависимости от числа тележек -38-50шт) Работает в движении орошая с каждой позиции 40,5-72 га, радиус полива -349-468 м, забирает воду из гидранта (постоянный трубопровод), расстояние между гидрантами -670-909м, время полного оборота от 50 до 250 часов, пределы m 240-1200 м3/га Тележки самоходные, работают от напора воды в сети ; Дальность полета струи около 5-8 м, на конце трубопровода дальнеструйный дождеватель с радиусом полива 35-40 м; Расход воды в зависимости от числа тележек -58-90 л/с, производительность 4.5-5 га за смену при m =300м3/га; Интенсивность дождя– 0,2-0,32 мм/мин;

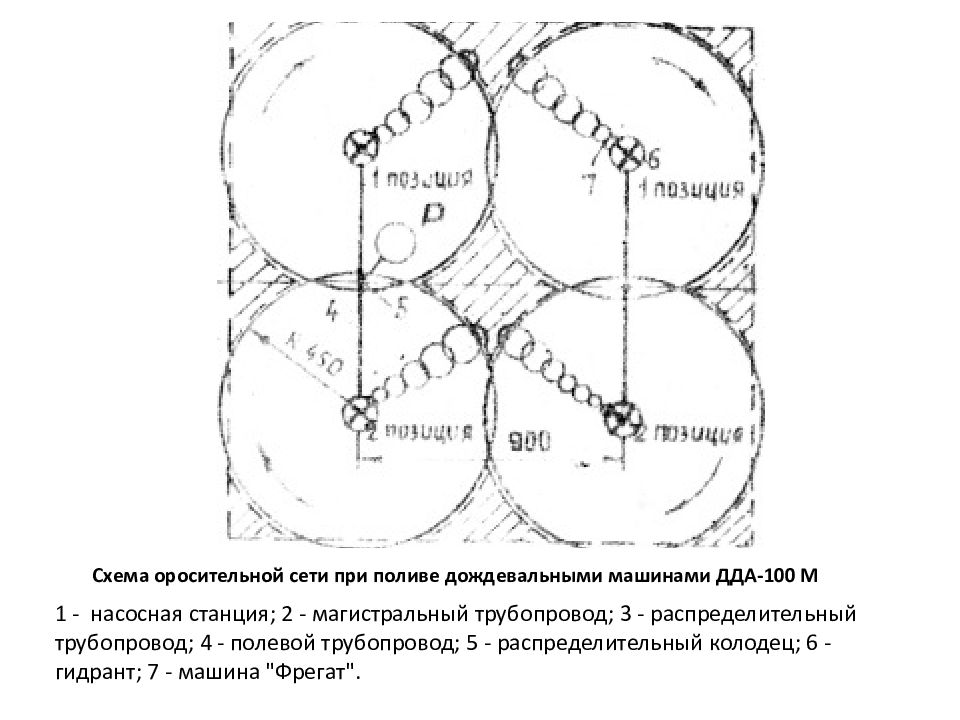

Слайд 19: Схема оросительной сети при поливе дождевальными машинами ДДА-100 М

1 - насосная станция; 2 - магистральный трубопровод; 3 - распределительный трубопровод; 4 - полевой трубопровод; 5 - распределительный колодец; 6 - гидрант; 7 - машина "Фрегат".

Слайд 20

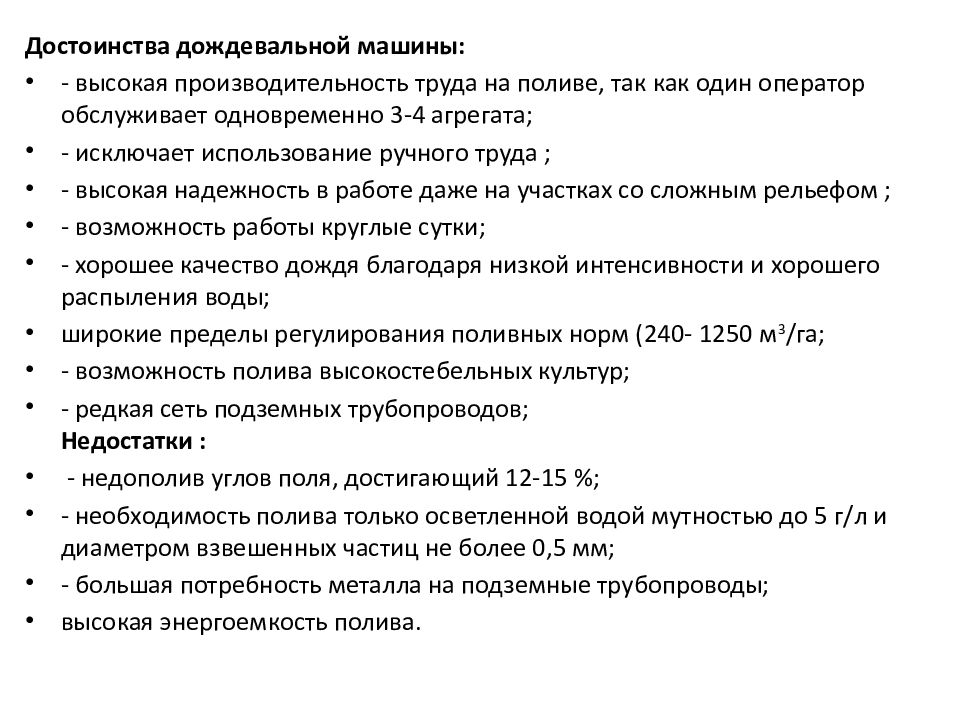

Достоинства дождевальной машины: - высокая производительность труда на поливе, так как один оператор обслуживает одновременно 3-4 агрегата; - исключает использование ручного труда ; - высокая надежность в работе даже на участках со сложным рельефом ; - возможность работы круглые сутки; - хорошее качество дождя благодаря низкой интенсивности и хорошего распыления воды; широкие пределы регулирования поливных норм (240- 1250 м 3 /га; - возможность полива высокостебельных культур; - редкая сеть подземных трубопроводов; Недостатки : - недополив углов поля, достигающий 12-15 %; - необходимость полива только осветленной водой мутностью до 5 г/л и диаметром взвешенных частиц не более 0,5 мм; - большая потребность металла на подземные трубопроводы; высокая энергоемкость полива.

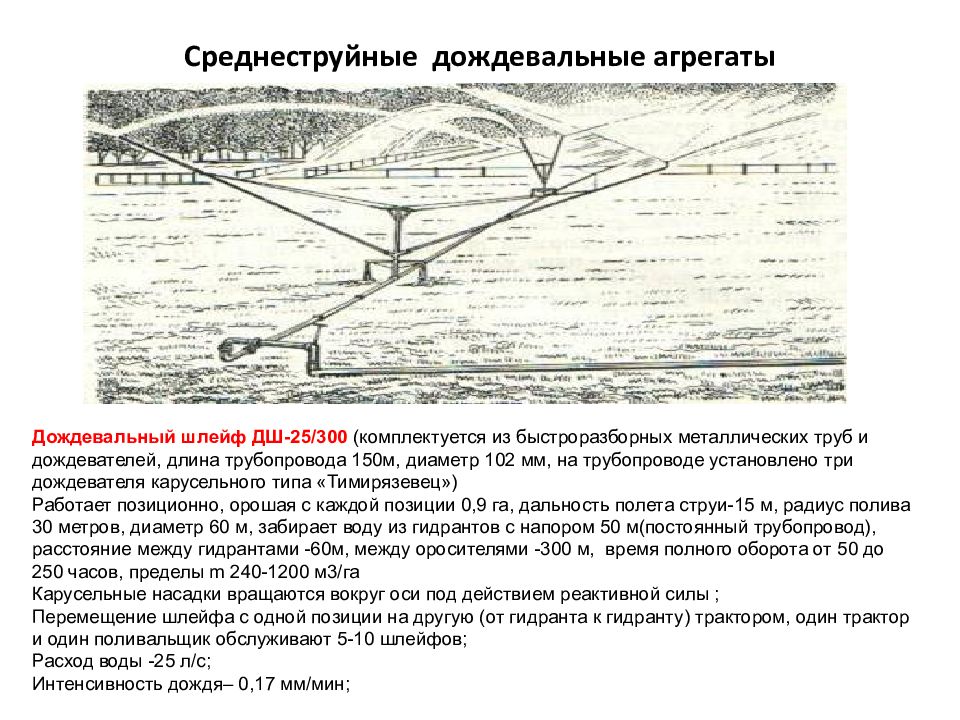

Слайд 22: Среднеструйные дождевальные агрегаты

Дождевальный шлейф ДШ-25/300 (комплектуется из быстроразборных металлических труб и дождевателей, длина трубопровода 150м, диаметр 102 мм, на трубопроводе установлено три дождевателя карусельного типа «Тимирязевец») Работает позиционно, орошая с каждой позиции 0,9 га, дальность полета струи-15 м, радиус полива 30 метров, диаметр 60 м, забирает воду из гидрантов с напором 50 м(постоянный трубопровод), расстояние между гидрантами -60м, между оросителями -300 м, время полного оборота от 50 до 250 часов, пределы m 240-1200 м3/га Карусельные насадки вращаются вокруг оси под действием реактивной силы ; Перемещение шлейфа с одной позиции на другую (от гидранта к гидранту) трактором, один трактор и один поливальщик обслуживают 5-10 шлейфов; Расход воды -25 л/с; Интенсивность дождя– 0,17 мм/мин;

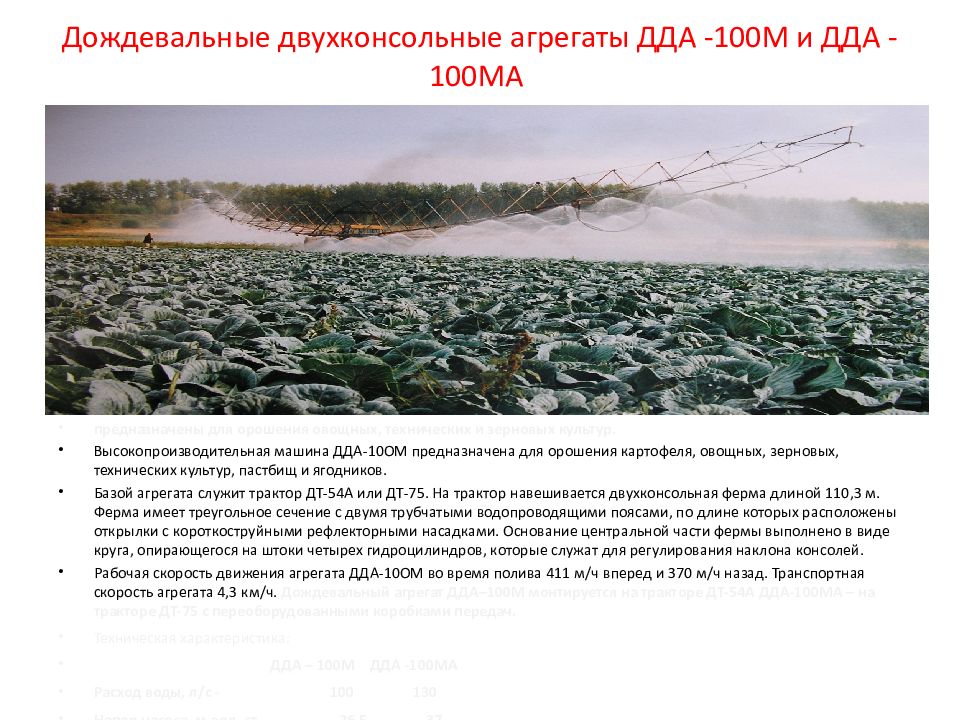

Слайд 23: Дождевальные двухконсольные агрегаты ДДА -100М и ДДА -100МА

предназначены для орошения овощных, технических и зерновых культур. Высокопроизводительная машина ДДА-10ОМ предназначена для орошения картофеля, овощных, зерновых, технических культур, пастбищ и ягодников. Базой агрегата служит трактор ДТ-54А или ДТ-75. На трактор навешивается двухконсольная ферма длиной 110,3 м. Ферма имеет треугольное сечение с двумя трубчатыми водопроводящими поясами, по длине которых расположены открылки с короткоструйными рефлекторными насадками. Основание центральной части фермы выполнено в виде круга, опирающегося на штоки четырех гидроцилиндров, которые служат для регулирования наклона консолей. Рабочая скорость движения агрегата ДДА-10ОМ во время полива 411 м/ч вперед и 370 м/ч назад. Транспортная скорость агрегата 4,3 км/ч. Дождевальный агрегат ДДА–100М монтируется на тракторе ДТ-54А ДДА-100МА – на тракторе ДТ-75 с переоборудованными коробками передач. Техническая характеристика: ДДА – 100М ДДА -100МА Расход воды, л/с - 100 130 Напор насоса, м.вод. ст. - 26,5 37 Ср. интенсивность дождя, мм/мин – 2,4 3,12 Ширина захвата, м - 120 122,5 Габаритные размеры в рабочем положении, м - 5,5*110*4,6 6,5*110,5*4,8

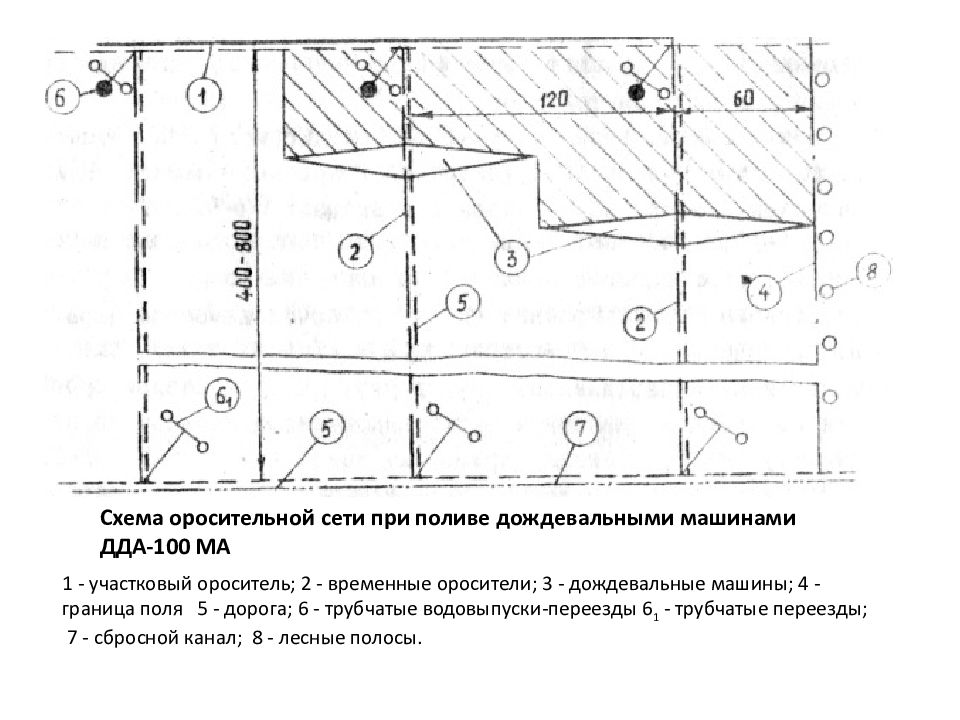

Слайд 24: Схема оросительной сети при поливе дождевальными машинами ДДА-100 МА

1 - участковый ороситель; 2 - временные оросители; 3 - дождевальные машины; 4 - граница поля 5 - дорога; 6 - трубчатые водовыпуски-переезды 6 1 - трубчатые переезды; 7 - сбросной канал; 8 - лесные полосы.

Слайд 25

Достоинства орошения агрегатом ДДА-10ОМ и ДДА-10ОМА: создаются условия для равномерного увлажнения почвы; качество полива не зависит от действия ветра при скорости не более 3 -5 м/ ; хорошо регулируется поливная норма; обеспечивается механизация полива. Недостатки: большая металлоемкость агрегата; недостаточная маневренность; значительная площадь отчуждения под каналы и дороги; затруднено применение механизации сельскохозяйственных работ на полях из-за густой сети каналов.

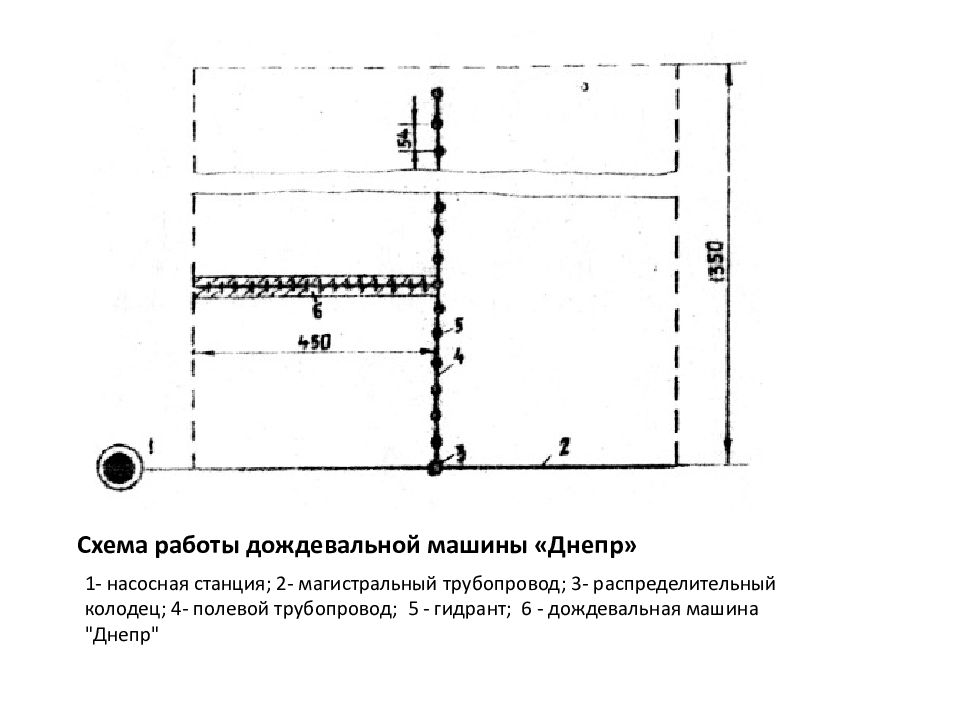

Слайд 26: Широкозахватная дождевальная машина «Днепр» (ДФ-120)

Дождеватель "Днепр" предназначен для позиционного полива зерновых и технических культур, лугов и пастбищ с забором воды из гидранта закрытой оросительной сети. Расстояние между гидрантами 54 м, между оросительными трубопроводами - 920 м. Расход воды - 119 л/с, напор не гидранте - 43 м. Площадь орошения с одной позиции 54х460 м 2. Расстояние между опорами 27м. Оборудована среднеструйными аппаратами. Водопроводящий пояс установлен на 17 самоходных опорах с приводом от электродвигателей. Питание двигателей осуществляется от электростанции, которая навешена на трактор ЮМЗ-6М, оборудованный ходоуменьшителем. Трактор с электростанцией обслуживает 3-4 дождевальных машины. Управление электростанцией организуется из кабины машины, обеспечивает полив высокостебельных культур.

Слайд 27: Схема работы дождевальной машины «Днепр»

1- насосная станция; 2- магистральный трубопровод; 3- распределительный колодец; 4- полевой трубопровод; 5 - гидрант; 6 - дождевальная машина "Днепр"

Слайд 28

Технические характеристики: В движении Расход, л/с – 200 Фронт, м – 800 Интенсивность дождя, мм/мин – 0,25 Водозабор открытый Сезонная производительность, га - 200

Слайд 30

К недостаткам дождевания относятся его громоздкость, зависимость от силы ветра, вытаптывание посева, потребность в чистой воде без взвешенных частиц, засоряющих трубы. Эффективность дождевания в значительной степени зависит от качества дождя, которое оценивается его интенсивностью, равномерностью и размером капель. Наивыгоднейшие капли искусственного дождя имеют размер 1 – 2 мм. Крупные капли быстрее разрушают и уплотняют почву, слабее очищают и увлажняют воздух. Дождеванием увлажняется не только почва, но также приземный воздух и растения. В воздухе задерживается от 5 до 28% воды, подаваемой дождевальным агрегатом. Около 9% воды остается на поверхности растений, при этом с них смывается пыль, вредители и пр. Увлажнение приземного воздуха необходимо для повышения урожая культуры. ежедневный периодический полив увеличивает влажность и уменьшает температуру наземного воздуха, очищает его. Это улучшает микроклимат и создает условия для получения высоких урожаев выращиваемых культур.

Слайд 31: Подпочвенное орошение

Подача воды в корнеобитаемый слой из увлажнителей, расположенных в почве, называется подпочвенным или внутрипочвенным орошением. Оно имеет следующие достоинства: 1. однажды построенная система подпочвенного орошения служит десятки лет; 2. отпадают ежегодные эксплуатационные затраты по устройству и ликвидации поливных борозд и полос; 3. облегчается автоматизация полива и управления влажностью почвы; 4. подпочвенная оросительная система может действовать как днем, так и ночью, способствуя повышению производительности труда; 5. стираются или ослабляются различия между обычным и поливным земледелием; 6. не создается почвенная корка и отпадает необходимость в рыхлении почвы; 7. рыхлый верхний слой почв ослабляет процесс непродуктивного испарения влаги и улучшает их аэрацию;

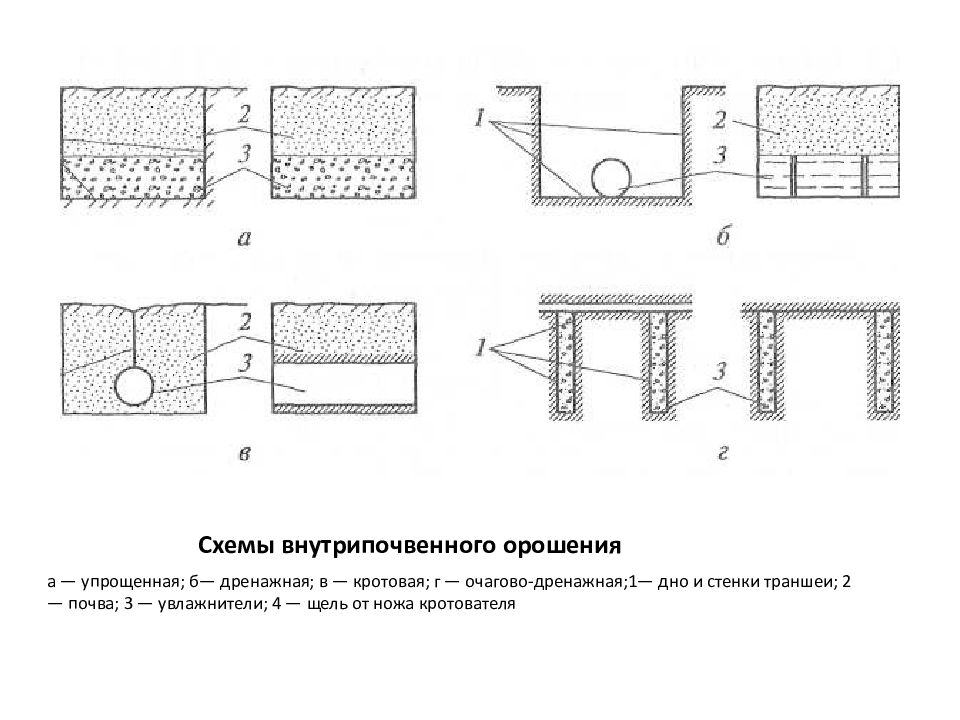

Слайд 32: Схемы внутрипочвенного орошения

а — упрощенная; б— дренажная; в — кротовая; г — очагово-дренажная;1— дно и стенки траншеи; 2 — почва; 3 — увлажнители; 4 — щель от ножа кротователя

Слайд 33

8. вода подается непосредственно к корням растений; 9. почва увлажняется без повреждения возделываемых культур; 10. пахотный слой почвы не разрушается и невыщелачивается водой; 11. уменьшается количество сорняков в верхнем сухом слое; 12. требования к точности планировки поверхности почвы ниже, чем в случае поверхностного орошения; 13. улучшаются условия механизации обработки почвы, ухода за возделываемыми культурами и уборки урожая; 14. повышается устойчивость культур против заболеваний, особенно грибных и вирусных; 15. минеральные удобрения можно подавать непосредственно к корням растений и точнее дозировать; 16. потери минеральных удобрений и норму их внесения можно уменьшить; 17. уменьшаются затраты труда на полив и снижается себестоимость продукции земледелия; 18. отпадает необходимость в оросительной технике.

Слайд 34

К недостаткам подпочвенного орошения следует отнести высокую стоимость строительных работ, возможность закупорки трубчатой сети, уплотнение смачиваемого слоя почвы и снижение его водопроницаемости, возможность подъема УГВ и засоления почв, потери воды на фильтрацию в нижние горизонты. Наибольший мелиоративный эффект дает увлажнительная сеть в средних и хорошо водопроницаемых почвах при близком (не глубже 2 м) водоупоре, а также в почвах с хорошо развитой капиллярной системой. Наиболее благоприятное влияние на развитие растений оказывает достаточное капиллярное увлажнение почвы. Вода растворяет питательные вещества в подпахотном слое и поднимает по капиллярам вверх, т.е. делает их доступными растениям. При этом увеличивается мощность питательного горизонта.

Слайд 35

По способу увлажнения почвы и передачи воды в нее различают следующие виды подпочвенного орошения: 1.искуственный подъем УГВ до отметки, обеспечивающей увлажнение активного слоя почвы (этот способ легче осуществить при близком залегании водоупора или УГВ – не глубже 1.5 – 2.0 м); 2.напорное, передающее гравитационную воду в почву выше и ниже увлажнителей, а также в стороны от них; 3.безнапорное, передающее в почву ниже увлажнителей гравитационную, а выше их – капиллярную воду; 4.вакуумное абсорбционное, при котором вода из увлажнителей поступает в почву под воздействием ее всасывающей силы; 5.введение в почву воды с помощью машин типа подкормщика или гидробура;

Слайд 36: Аэрозольное увлажнение

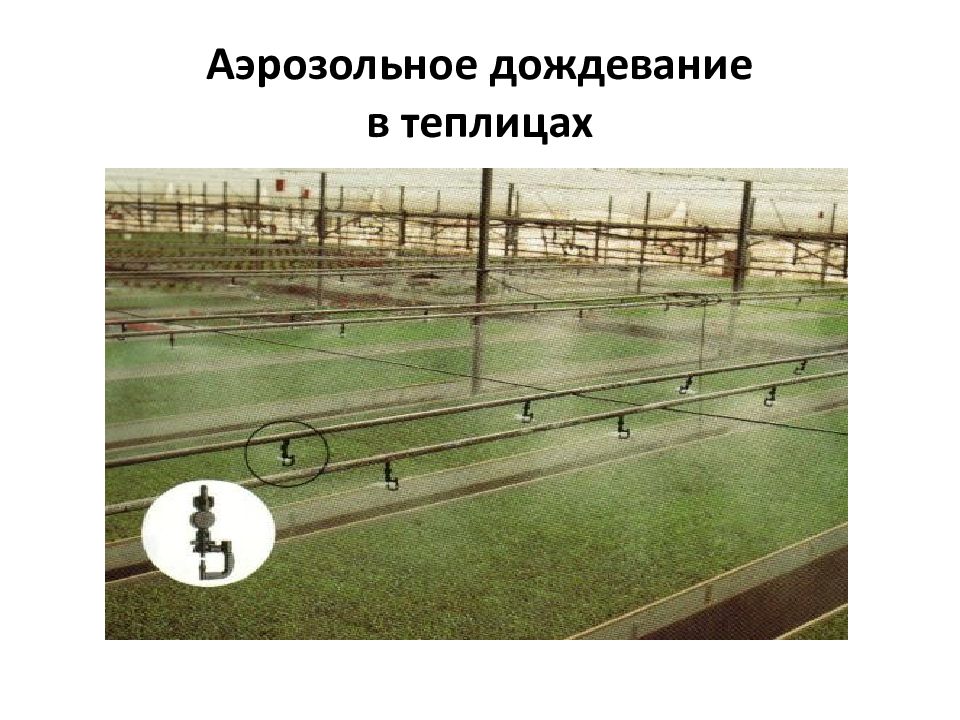

Аэрозольное увлажнение (мелкодисперсное дождевание), когда искусственно созданный туман с каплями размером 100…500 мк, перераспределяясь ветром над полем, увеличивает влажность приземного слоя воздуха, увлажняет подземную часть растений и частично поверхностный слой почвы под воздействием капиллярных сил и за счет конденсации влаги, эффективен когда в почве достаточно влаги (практически все культуры);

Слайд 38: Капельное орошение

Подача воды в почву из капельниц называется капельным орошением. Капельницы можно располагать в стенках трубы или присоединять к ней через шланги и клапаны. Расстояние между ними принимается в зависимости от орошаемой культуры и водно-физических свойств почвы. Вода поступает в капельницы из труб, трубы укладываются на поверхность почвы вдоль рядов орошаемой культуры. Их можно заменить шлангами, соединяющими короткие трубы с капельницами. Оросительные трубы можно укладывать и в почву с выводом капельниц на поверхность. Расположение капельниц на поверхности почвы облегчает их очистку при засорении. Почва может увлажнятся непрерывно или периодически. Оросительные трубы (шланги) получают воду из оросительной сети, которая берет ее из подводящих труб. В проводящую сеть вода попадает из отстойников с фильтрами, куда она подается под напором насосной станцией, забирающей ее из водоисточника. Капельницы могут работать только при поступлении чистой воды.

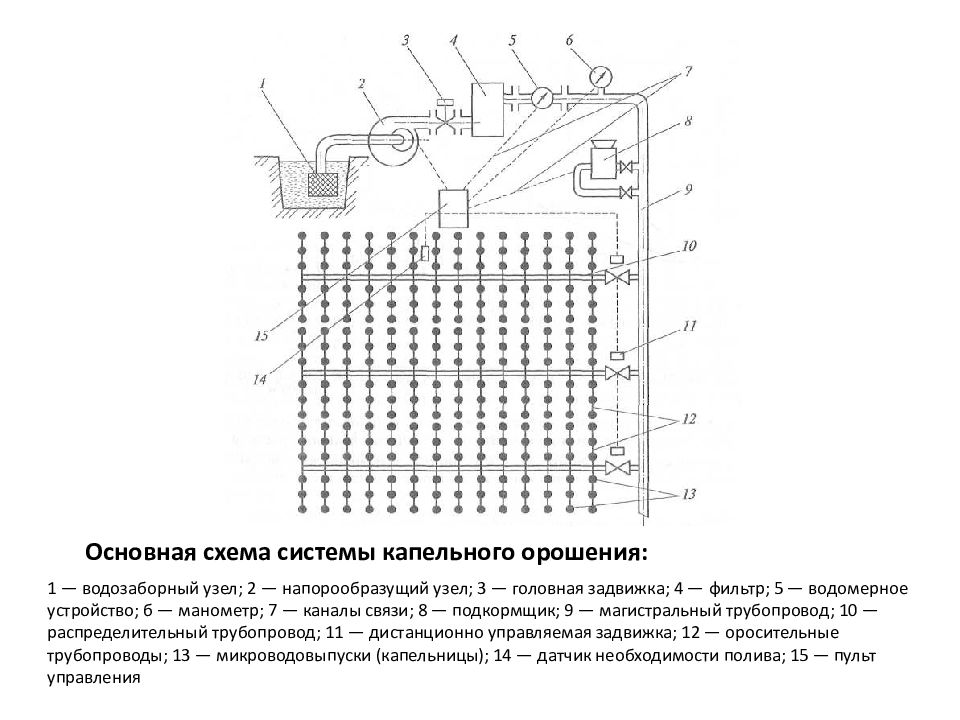

1 — водозаборный узел; 2 — напорообразущий узел; 3 — головная задвижка; 4 — фильтр; 5 — водомерное устройство; б — манометр; 7 — каналы связи; 8 — подкормщик; 9 — магистральный трубопровод; 10 — распределительный трубопровод; 11 — дистанционно управляемая задвижка; 12 — оросительные трубопроводы; 13 — микроводовыпуски (капельницы); 14 — датчик необходимости полива; 15 — пульт управления

Слайд 40

Для удобрения почв в оросительные трубопроводы подается раствор из бака-смесителя. Достоинства капельного орошения – возможность непрерывной подачи воды в корнеобитаемый слой, экономия ее на 25 – 75% по сравнению с дождеванием (что позволяет применять орошения в условиях недостатка воды), исключение водной эрозии почв, снижение эксплуатационных затрат, повышение эффективности орошения. Капельные оросительные системы быстрее окупаются на участках с овощными культурами и плодоягодными садами.

Слайд 43: Лиманное орошение

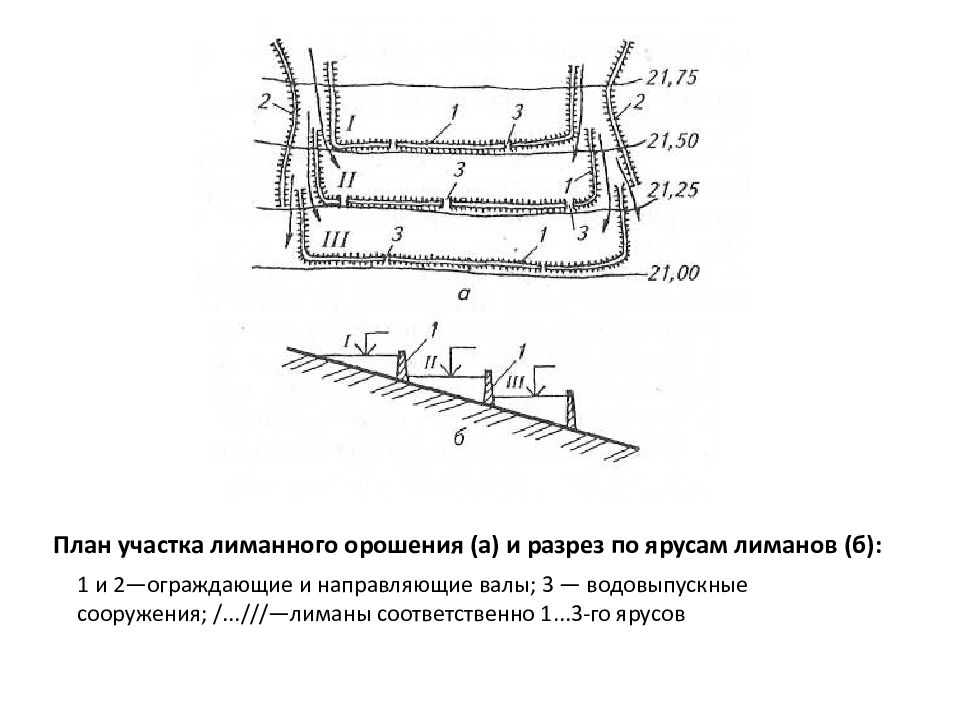

Оно характеризуется временным затоплением почвы на склонах и поймах. Для этого создаются валы и дамбы. Такие объекты называются искусственными лиманами, а площади, затапливаемые без сооружений – естественными. Лиманы создаются только на участках, где невозможно стихийное накопление воды, когда площадь лимана уже занята культурами, и на полях, где исключено соединение оросительной воды с соленой грунтовой. С учетом сказанного лиманное орошение чаще применяется в степях и полупустынях в период весеннего снеготаяния. В поймах, затапливаемых водой от весеннего снеготаяния и летнего таяния горного льда, возможно двукратное лиманное орошения с применением соответствующего севооборота. В благоприятных условиях лиманное орошение общедоступно и обладает наивыгоднейшими технико-экономическими показателями. Однако оно не обеспечивает равномерного увлажнения почвы, затрудняет повторность полива и механизацию полевых работ, способствует быстрому засорению каналов.

Слайд 44

В зависимости от характеристики рельефа и водоисточника применяют следующие типы лиманов: 1. пойменные, заполняемые паводковыми водами рек; 2.Склоновые, орошаемые талыми водами, стекающими с вышерасположенных площадей; 3. лиманы, вода в которые подается из оросительных и обводнительных каналов. Большое значение для получения высоких урожаев на лиманах имеют нормы и продолжительность затопления. Наиболее благоприятные условия развития для основных видов лиманной растительности обеспечиваются при следующей длительности затопления: злаково-разнотравноя – 10 – 15 суток, житняковой – 15, разнотравно-пырейной – 15 – 20, пырейно-вениково-костровой – 20, пырейно-кострово-лисохвостной и чисто пырейной – 25 – 30. более продолжительное удерживание воды приводит к заболачиванию лиманов и снижению их продуктивности. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, возделываемых на лиманах, необходимо во время весеннего затопления создать оптимальный запас воды в почве.

Слайд 45

Основной причиной сравнительно низкой продуктивности естественных лиманов является плохая их водообеспеченность, заболачивание центральной части и засоление окраин лиманов. Причиной заболачивания является длительное стояние воды, обусловленное слабой водопроницаемостью грунтов и близким залеганием грунтовых вод. При расположении естественных лиманов вблизи русел рек или балок отвод излишних вод осуществляется с помощью водоотводных каналов. Во многих случаях сбросная сеть может объединить группу естественных лиманов, регулируя в них режим затопления. В маловодные годы эти же каналы могут быть использованы для подачи воды в лиманы с помощью насосной станции. Основным мероприятием по улучшению мелиоративного состояния естественных лиманов является их подпитывание из постоянных водоисточников.