Первый слайд презентации: СРС На тему: Системная красная волчанка

Выполнила: ст.гр. 3054 ОМ Ташметов Э.Р, Проверила: Тусупбекова К.Т. Карагандинский Государственный Медицинский Университет Кафедра пропедевтики внутренних болезней Караганда 2014

Слайд 2: П лан

Определение Эпидемиология Этиология Патогенез Классификация Клиника Поражение суставов и сухожилий Поражение костей Поражение мышц Лабараторная диагностика Диагноз Лечение Список литературы

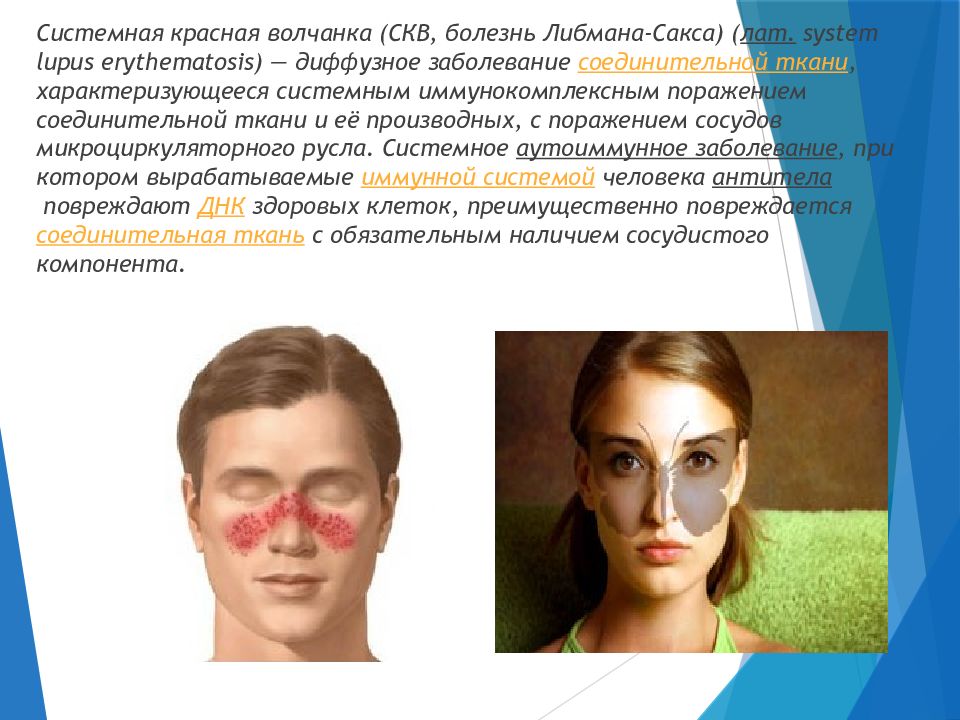

Слайд 3

Системная красная волчанка (СКВ, болезнь Либмана -Сакса) ( лат. system lupus erythematosis ) — диффузное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным поражением соединительной ткани и её производных, с поражением сосудов микроциркуляторного русла. Системное аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают ДНК здоровых клеток, преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента.

Слайд 5: Эпидемиология

распространённость 50-150/100 тысяч · возрастной пик 15-40 лет · жен:муж =10:1 · расовые различия - испанцы и африканцы болеют в 2-4 раза чаще и более тяжело · группа риска - молодые чернокожие женщины - 400/100 тысяч Волчанка наблюдается у одной женщины из 700 в возрасте от 15 до 64 лет. Среди женщин с черной кожей она встречается чаще, в 1 случае из 254. Как правило, волчанка чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно женщин детородного возраста, то есть от 20 до 40 лет.

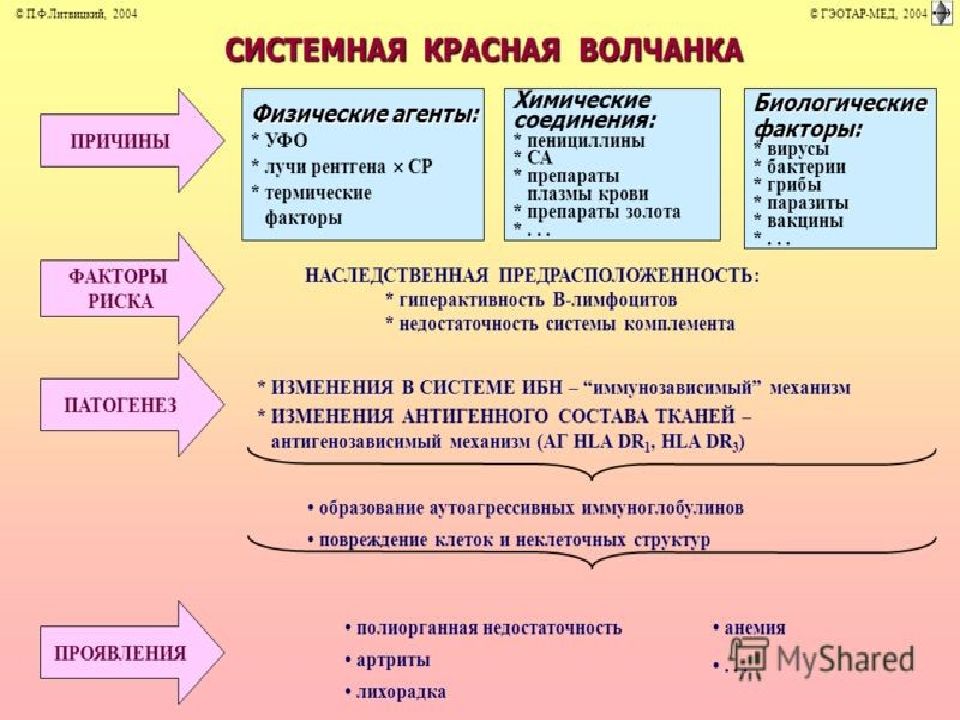

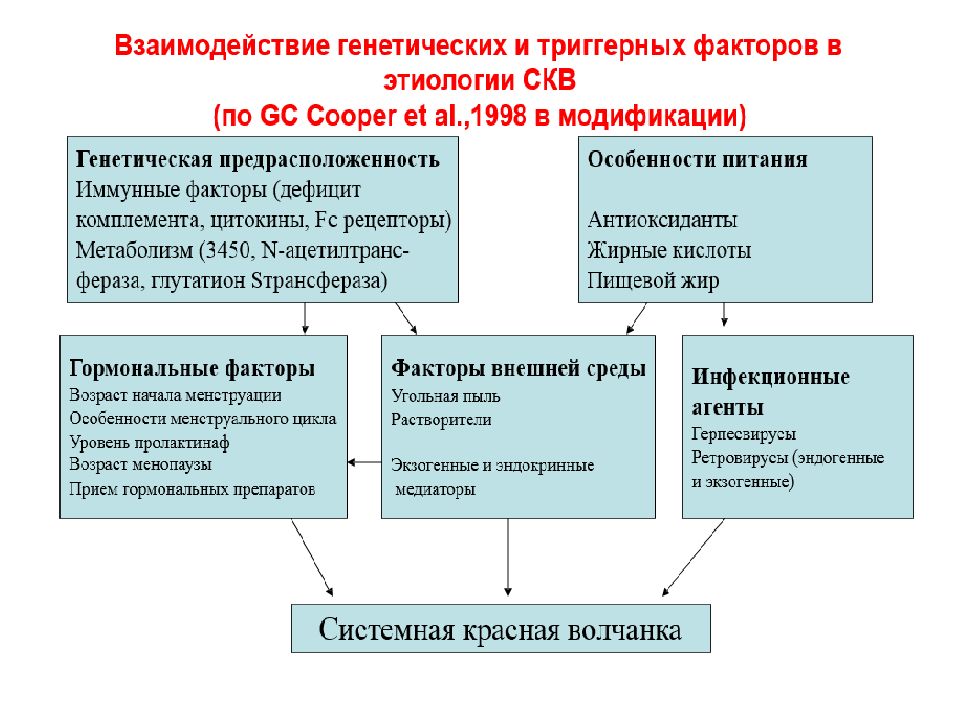

Слайд 6: Этиология СКВ

Генетическая предрасположенность Иммунные (ГК Г, дефицит комплемент а, нарушен и е клиренса иммунных комплексо в, цитокин ы ) Метаболизм (3450, N ацетилтрансф е раз а, глютатион S трансфераз а, связь с HL A A1, B8, D R 2, DR3 ) 2) Роль вирусов: Эпштейна - Барр цитомегаловирус эпидемический паротит Вирус Коксаки гепатит В, С 3) Гормональные факторы Возраст начала менструации Особенности менструаль н ого цикла Уровень пролактина Прием гормонал ь ных препаратов

Слайд 7

Провоцирующие факторы: инсоляция санаторно-курортное лечение переохлаждение психические и физические травмы беременность и роды

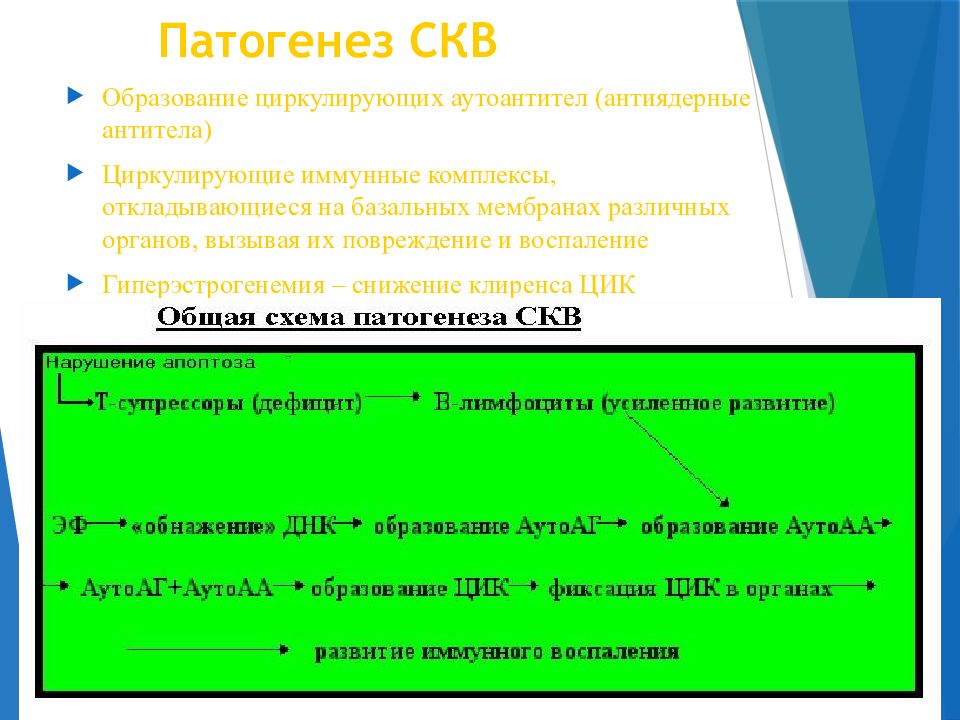

Слайд 8: Патогенез СКВ

Образование циркулирующих аутоантител (антиядерные антитела) Циркулирующие иммунные комплексы, откладывающиеся на базальных мембранах различных органов, вызывая их повреждение и воспаление Гиперэстрогенемия – снижение клиренса ЦИК

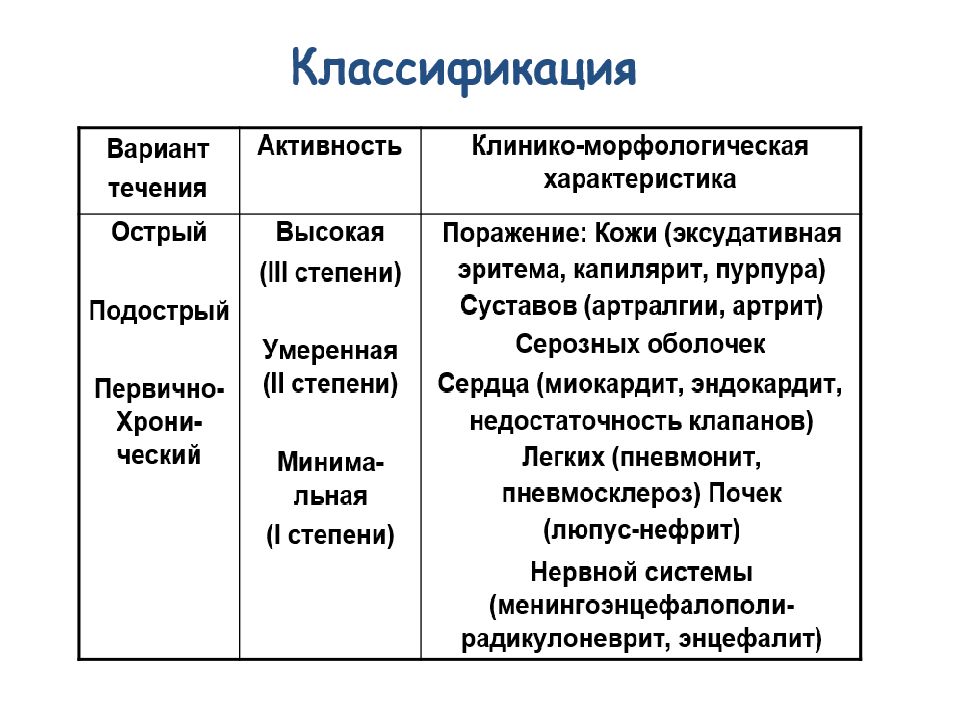

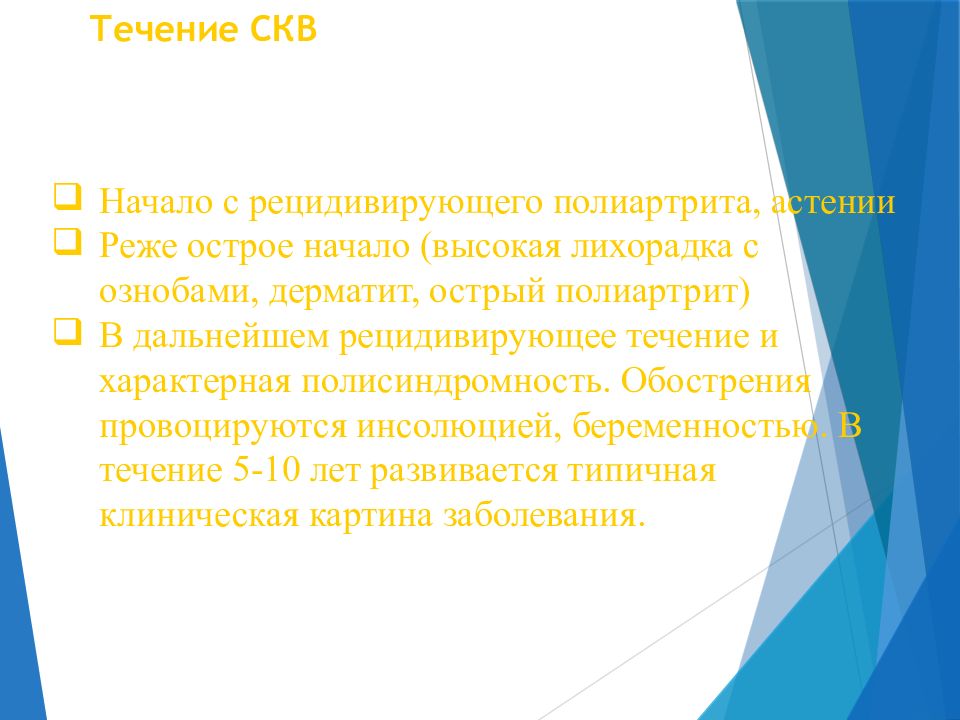

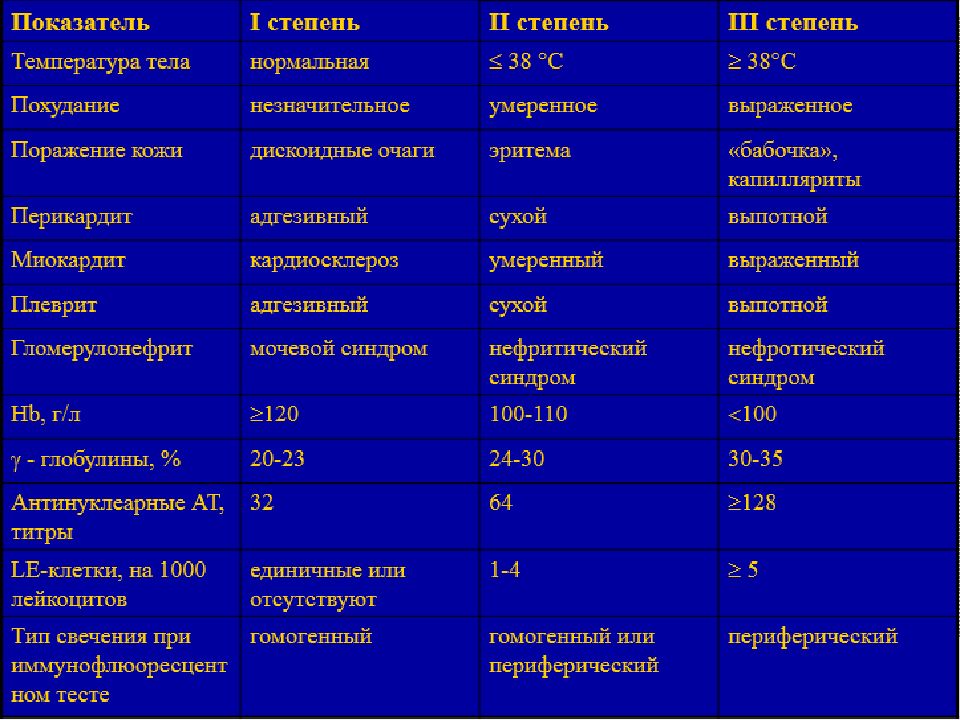

Слайд 11: Течение СКВ

Начало с рецидивирующего полиартрита, астении Реже острое начало (высокая лихорадка с ознобами, дерматит, острый полиартрит) В дальнейшем рецидивирующее течение и характерная полисиндромность. Обострения провоцируются инсолюцией, беременностью. В течение 5-10 лет развивается типичная клиническая картина заболевания.

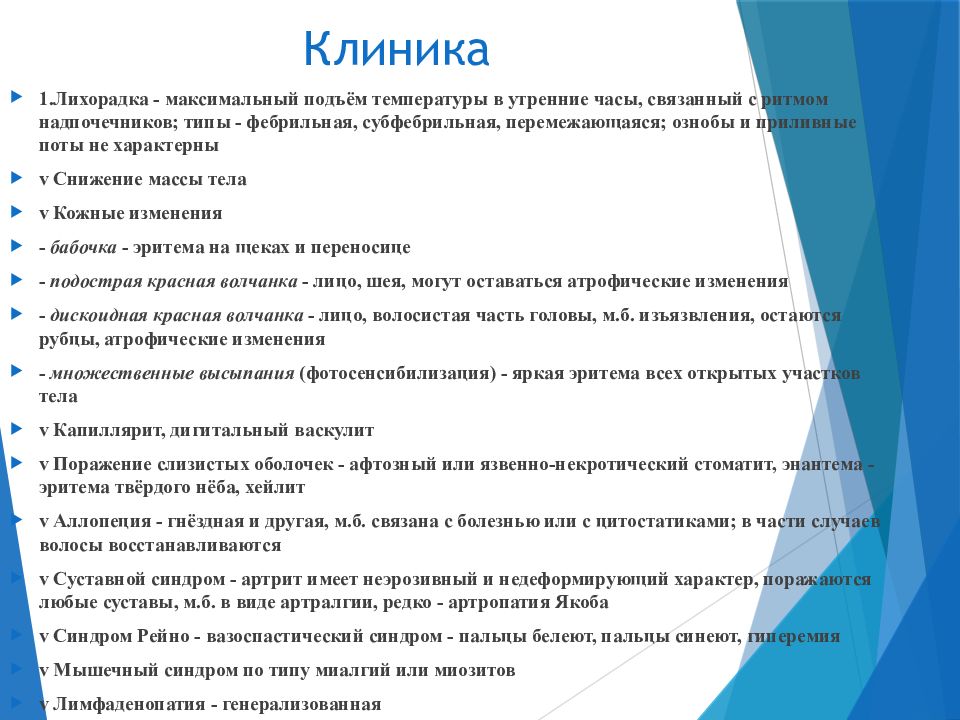

Слайд 12: Клиника

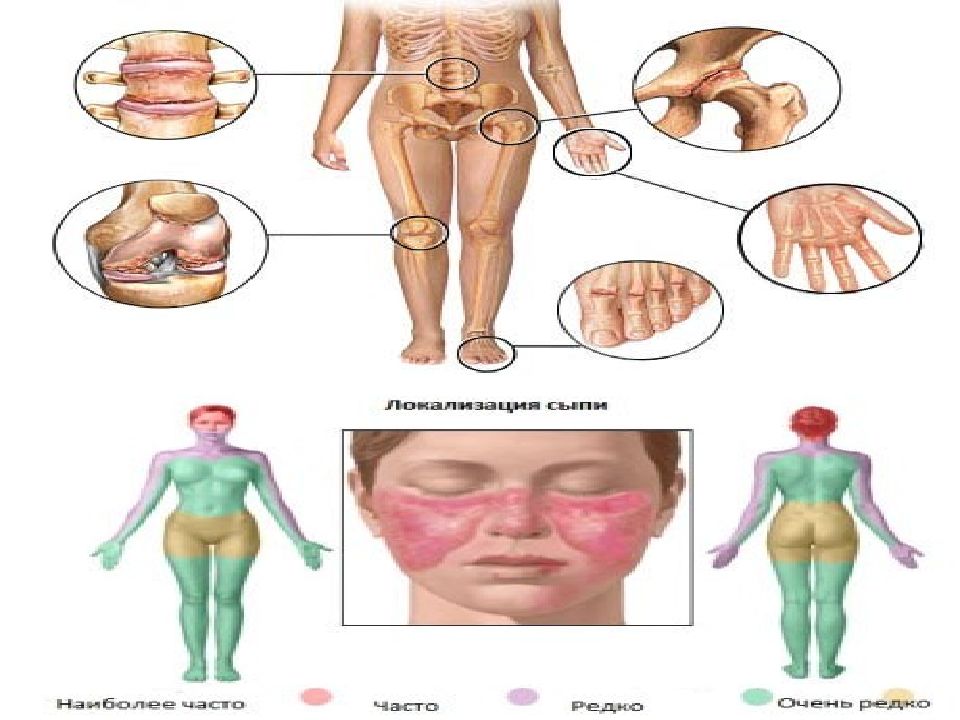

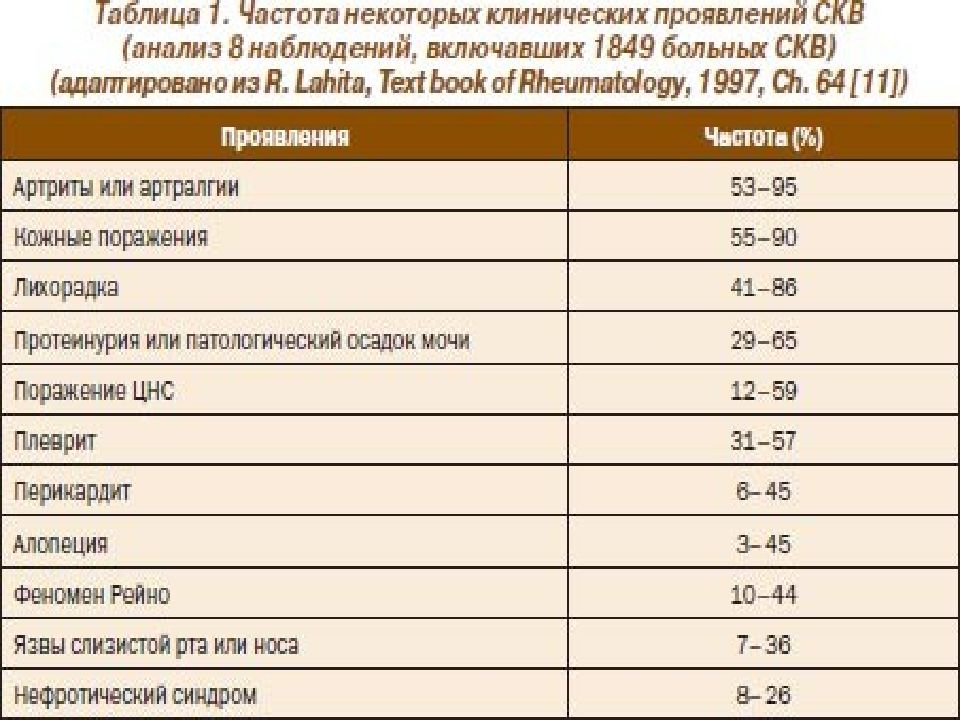

1.Лихорадка - максимальный подъём температуры в утренние часы, связанный с ритмом надпочечников; типы - фебрильная, субфебрильная, перемежающаяся; ознобы и приливные поты не характерны v Снижение массы тела v Кожные изменения - бабочка - эритема на щеках и переносице - подострая красная волчанка - лицо, шея, могут оставаться атрофические изменения - дискоидная красная волчанка - лицо, волосистая часть головы, м.б. изъязвления, остаются рубцы, атрофические изменения - множественные высыпания ( фотосенсибилизация ) - яркая эритема всех открытых участков тела v Капиллярит, дигитальный васкулит v Поражение слизистых оболочек - афтозный или язвенно-некротический стоматит, энантема - эритема твёрдого нёба, хейлит v Аллопеция - гнёздная и другая, м.б. связана с болезнью или с цитостатиками ; в части случаев волосы восстанавливаются v Суставной синдром - артрит имеет неэрозивный и недеформирующий характер, поражаются любые суставы, м.б. в виде артралгии, редко - артропатия Якоба v Синдром Рейно - вазоспастический синдром - пальцы белеют, пальцы синеют, гиперемия v Мышечный синдром по типу миалгий или миозитов v Лимфаденопатия - генерализованная

Слайд 14

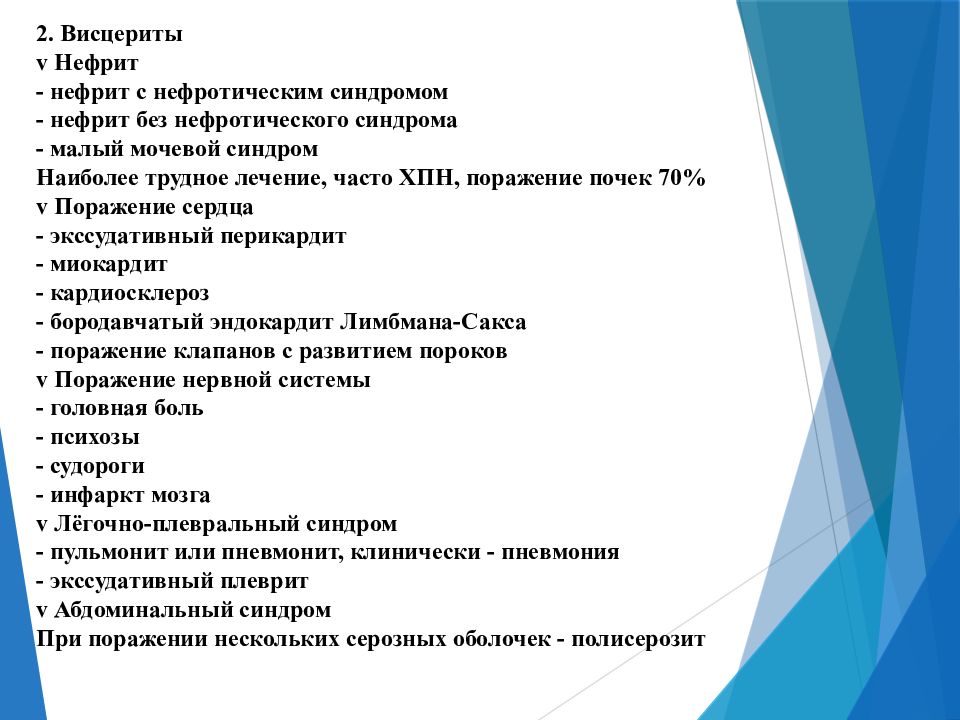

2. Висцериты v Нефрит - нефрит с нефротическим синдромом - нефрит без нефротического синдрома - малый мочевой синдром Наиболее трудное лечение, часто ХПН, поражение почек 70% v Поражение сердца - экссудативный перикардит - миокардит - кардиосклероз - бородавчатый эндокардит Лимбмана -Сакса - поражение клапанов с развитием пороков v Поражение нервной системы - головная боль - психозы - судороги - инфаркт мозга v Лёгочно-плевральный синдром - пульмонит или пневмонит, клинически - пневмония - экссудативный плеврит v Абдоминальный синдром При поражении нескольких серозных оболочек - полисерозит

Слайд 17

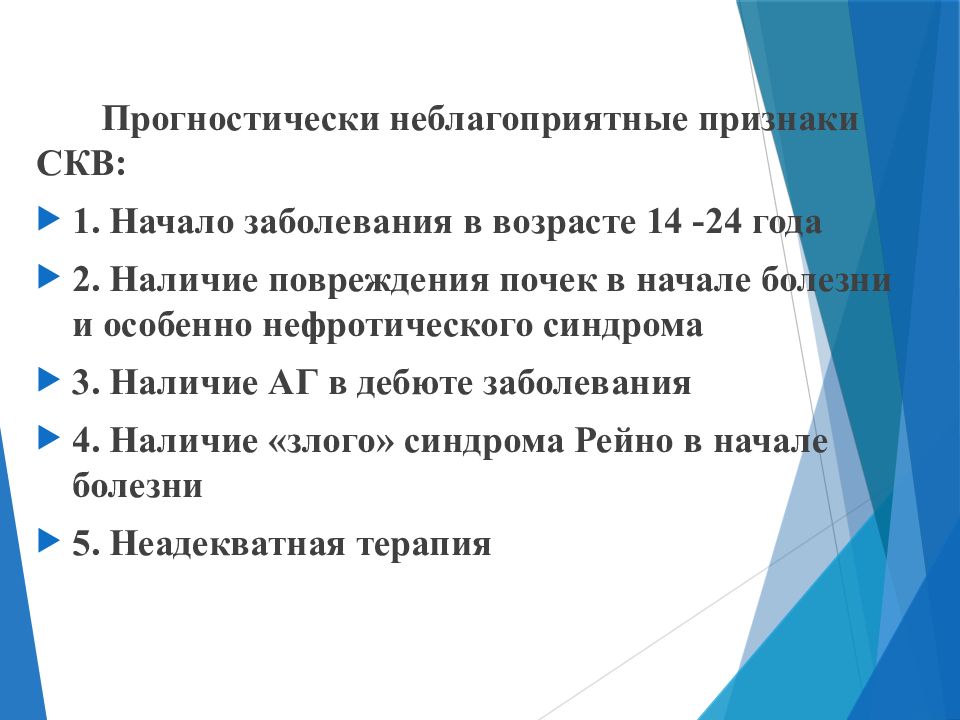

Прогностически неблагоприятные признаки СКВ: 1. Начало заболевания в возрасте 14 -24 года 2. Наличие повреждения почек в начале болезни и особенно нефротического синдрома 3. Наличие АГ в дебюте заболевания 4. Наличие «злого» синдрома Рейно в начале болезни 5. Неадекватная терапия

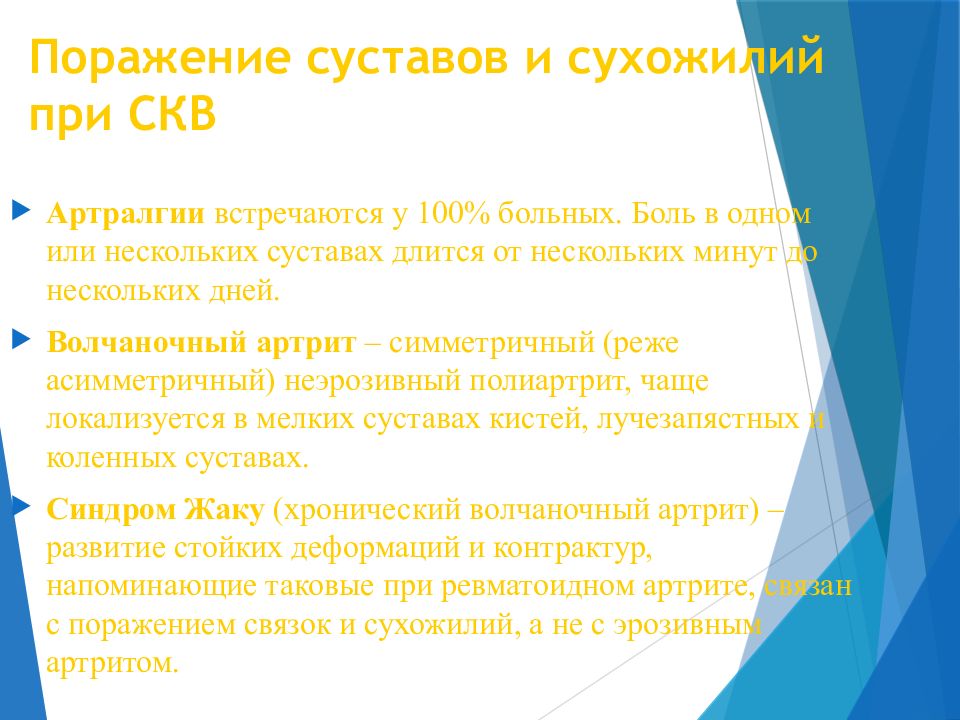

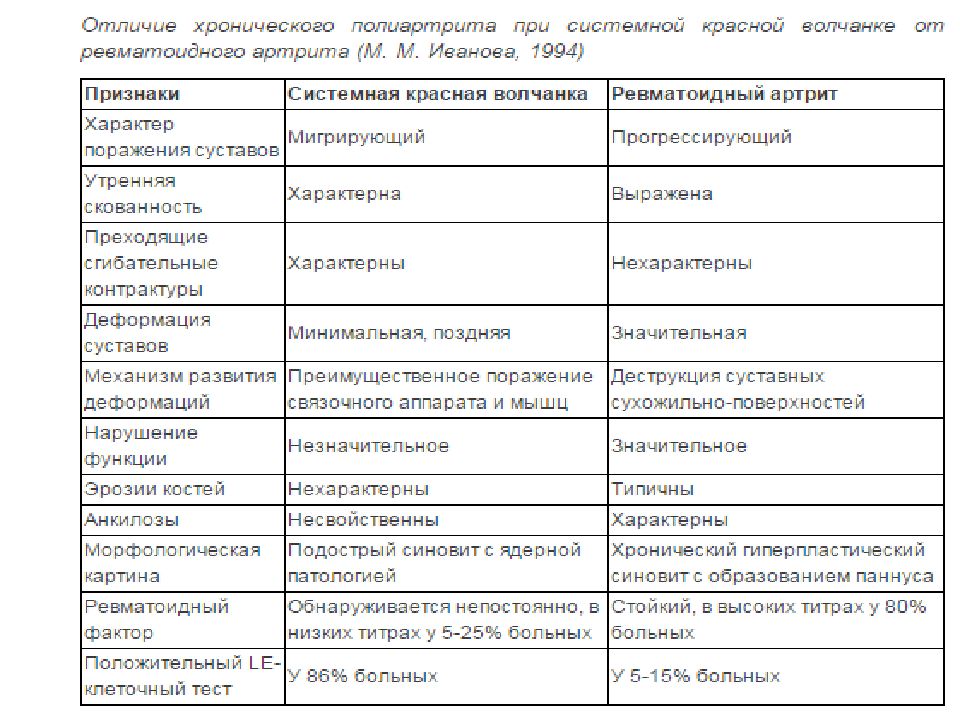

Слайд 19: Поражение суставов и сухожилий при СКВ

Артралгии встречаются у 100% больных. Боль в одном или нескольких суставах длится от нескольких минут до нескольких дней. Волчаночный артрит – симметричный (реже асимметричный) неэрозивный полиартрит, чаще локализуется в мелких суставах кистей, лучезапястных и коленных суставах. Синдром Жаку (хронический волчаночный артрит) – развитие стойких деформаций и контрактур, напоминающие таковые при ревматоидном артрите, связан с поражением связок и сухожилий, а не с эрозивным артритом.

Слайд 20

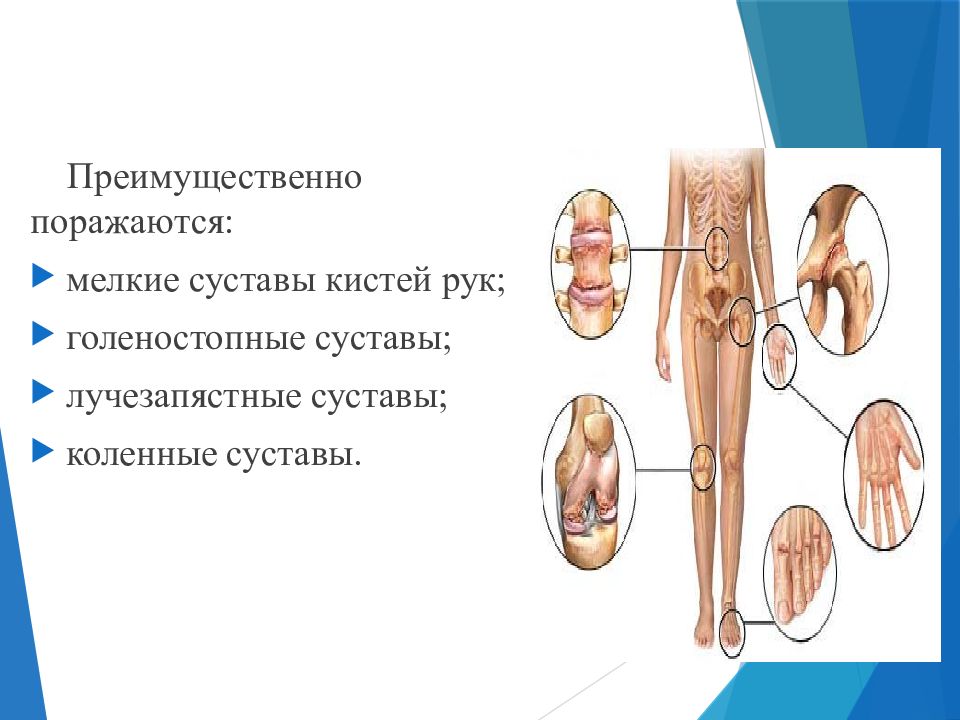

Преимущественно поражаются: мелкие суставы кистей рук; голеностопные суставы; лучезапястные суставы; коленные суставы.

Слайд 22

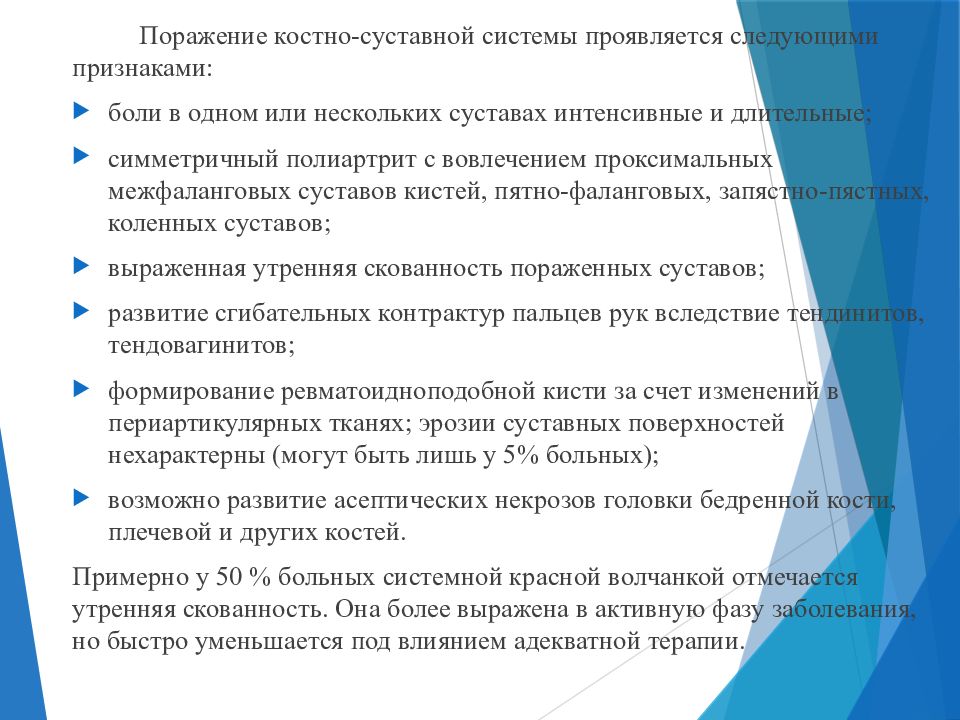

Поражение костно-суставной системы проявляется следующими признаками: боли в одном или нескольких суставах интенсивные и длительные; симметричный полиартрит с вовлечением проксимальных межфаланговых суставов кистей, пятно-фаланговых, запястно-пястных, коленных суставов; выраженная утренняя скованность пораженных суставов; развитие сгибательных контрактур пальцев рук вследствие тендинитов, тендовагинитов; формирование ревматоидноподобной кисти за счет изменений в периартикулярных тканях; эрозии суставных поверхностей нехарактерны (могут быть лишь у 5% больных); возможно развитие асептических некрозов головки бедренной кости, плечевой и других костей. Примерно у 50 % больных системной красной волчанкой отмечается утренняя скованность. Она более выражена в активную фазу заболевания, но быстро уменьшается под влиянием адекватной терапии.

Слайд 24

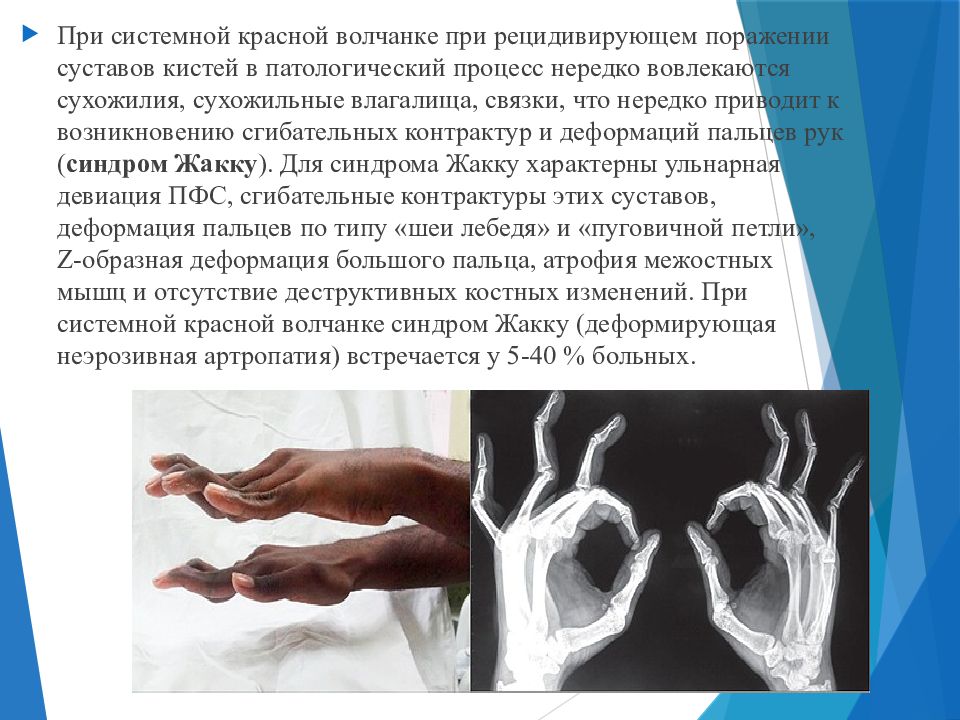

При системной красной волчанке при рецидивирующем поражении суставов кистей в патологический процесс нередко вовлекаются сухожилия, сухожильные влагалища, связки, что нередко приводит к возникновению сгибательных контрактур и деформаций пальцев рук ( синдром Жакку ). Для синдрома Жакку характерны ульнарная девиация ПФС, сгибательные контрактуры этих суставов, деформация пальцев по типу «шеи лебедя» и «пуговичной петли», Z-образная деформация большого пальца, атрофия межостных мышц и отсутствие деструктивных костных изменений. При системной красной волчанке синдром Жакку (деформирующая неэрозивная артропатия ) встречается у 5-40 % больных.

Слайд 25: Поражение суставов и сухожилий при СКВ

Синовиальная жидкость при остром и подостром артрите у больных с СКВ: - прозрачная, - вязкая, - с небольшим числом лейкоцитов, - преобладанием мононуклеарных клеток

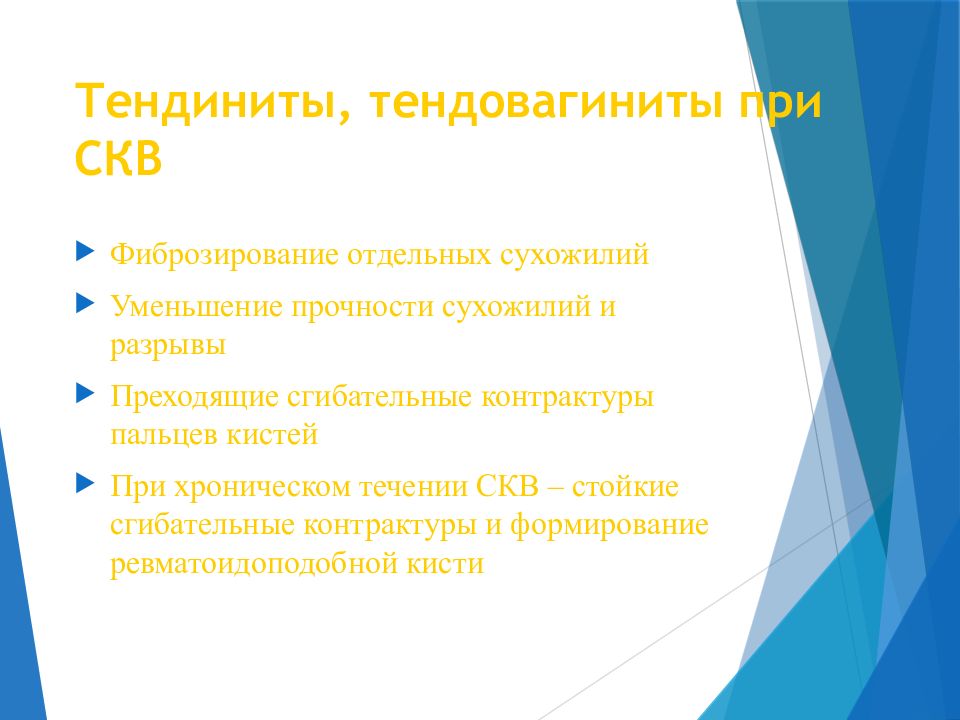

Слайд 26: Тендиниты, тендовагиниты при СКВ

Фиброзирование отдельных сухожилий Уменьшение прочности сухожилий и разрывы Преходящие сгибательные контрактуры пальцев кистей При хроническом течении СКВ – стойкие сгибательные контрактуры и формирование ревматоидоподобной кисти

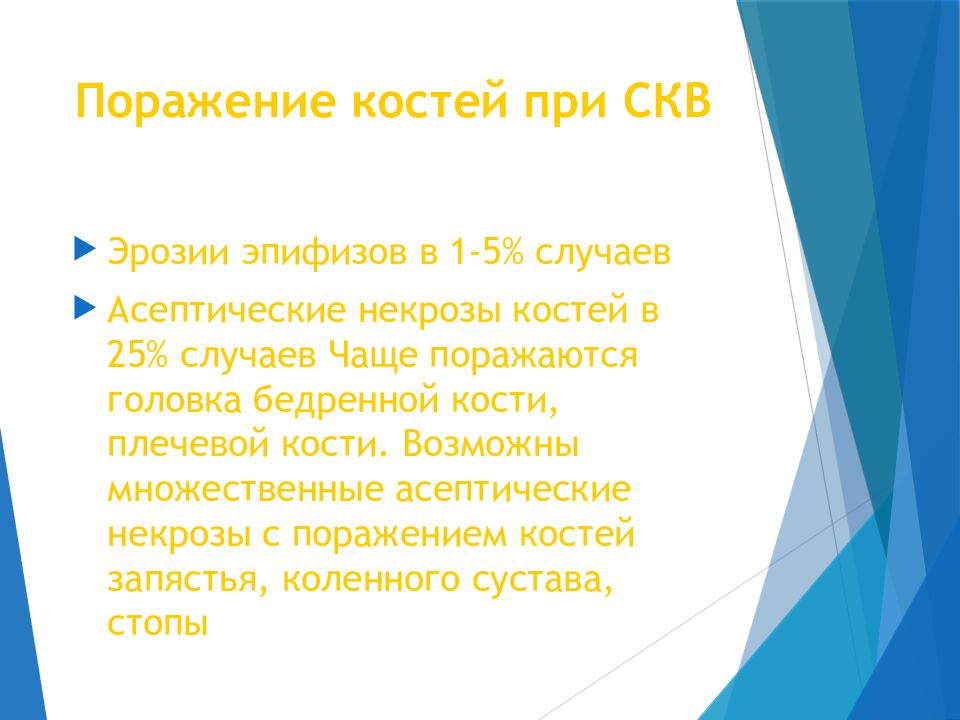

Слайд 27: Поражение костей при СКВ

Эрозии эпифизов в 1-5% случаев Асептические некрозы костей в 25% случаев Чаще поражаются головка бедренной кости, плечевой кости. Возможны множественные асептические некрозы с поражением костей запястья, коленного сустава, стопы

Слайд 28: Поражение мышц при СКВ

Суставной синдром у большинства больных системной красной волчанкой сопровождается миалгией. Боли и болезненность встречаются чаще в проксимальных отделах конечностей, чем дистальных. Явный миозит сопровождается повышением в крови таких ферментов, как креатинкиназа, лактатдегидрогеназа или альдолаза. Миалгии наблюдаются у 35-45% больных Миастенический синдром - проксимальная мышечная слабость Мышечная атрофия, миозит В ряде случаев поражение мышц при СКВ практически не отличается от такового при классическом дерматомиозите

Слайд 29: Лабораторные исследования

LE -клетки выявляются в 50-80% случаев Антинуклеарные антитела у 95% больных Антитела к нативной (двуспиральной) ДНК у 50% больных, к односпиральной у 60-70%, к гистону – у 70%, к Sm- антигену – у 30-40%, к Ro(SSA) – у 30-40%, а к La(SSB) – у 15%, к Scl -70 - менее чем у 5%. Выявление антинуклеарного фактора – антител к цельному ядру клетки. Имеют значение только высокие титры (более 1:100) и характер свечения. Для СКВ характерны периферическое и гомогенное свечение. Обнаруживают криопреципитины, циркулирующие иммунные комплексы в сыворотке и плазме, а так же ревматоидный фактор (РФ) в низких титрах в 5-40% случаев. Определяют антитела к лейкоцитам (гранулоцитам, В-клеткам, Т-клеткам), положительный тест Кумбса даже при отсутствии гемолиза.

Слайд 30

Гипергаммаглобунемия – нередкий признак при СКВ. Часто повышен уровень IgG, IgM. Уровень Ig А снижен при СКВ чаще, чем в популяции. Характерно для активной СКВ снижение уровня комплемента –СН50 и его компонентов, особенно С3. Анемия нормоцитарная и нормохромная имеется практически постоянно у всех больных СКВ. Гемолитическая анемия наблюдается нечасто и связана обычно с высокой активностью СКВ, развитием гематологического криза. Лейкопения, особенно лимфоцитопения, встречается у большинства больных, хотя отмечены случаи манифестирования СКВ с лейкоцитоза (как правило, у мужчин). Характерна тромбоцитопения СОЭ обычно увеличена при высокой активности болезни, но нормализуется быстро под действием адекватной терапии.

Слайд 31

В сыворотке крови больных СКВ нередко выявляют антитела антикоагулянты Антитела к специфическим факторам свертывания (факторы VII, IX, XII). При наличии антител данной группы повышается риск кровотечений, наблюдается выраженная тромбоцитопения. Антитела, реагирующие с фосфолипидами, которые, как правило in vitro, вмешиваются в процесс коагуляции, повышая риск как венозных, так и артериальных тромбозов.

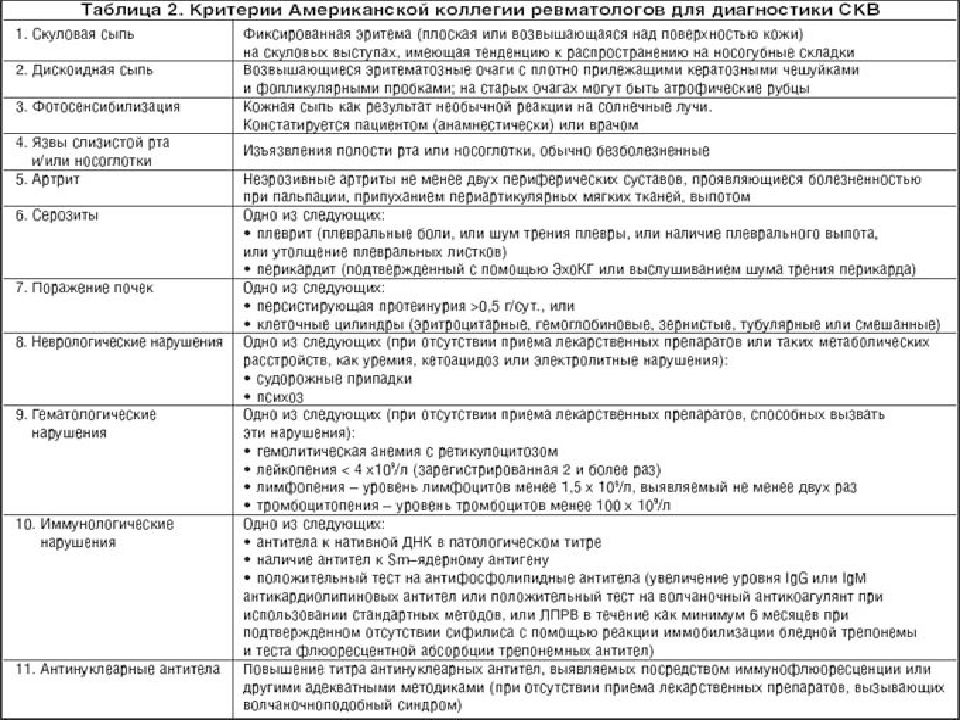

Слайд 33: Диагностика СКВ

Наличие 4 критериев делает диагноз СКВ достоверным Наличие меньшего числа критериев не исключает диагноз СКВ Для установления диагноза СКВ, помимо перечисленных клинических и лабораторных признаков, большое значение имеют молодой возраст, женский пол, усиленное выпадение волос.

Слайд 35

Лечение системной красной волчанки Глюкокортикостероиды ( преднизолон или др.) Цитостатические иммунодепрессанты ( азатиоприн, циклофосфан или др.) Блокаторы ФНО-α ( Инфликсимаб, Адалимумаб, Этанерцепт ). (Считается наиболее перспективным) Экстракорпоральная детоксикация ( плазмаферез, гемосорбция, криоплазмосорбция ) Пульс-терапия высокими дозами глюкокортикостероидов и/или цитостатиков Нестероидные противовоспалительные препараты Симптоматическое лечение

Слайд 36: Прогноз СКВ

Выживаемость больных с СКВ через 10 лет после постановки диагноза – 80%, а через 20 лет –60%. Смертность больных СКВ в 3 раза выше, чем в популяции. В первые годы болезни смертность больных СКВ связана с тяжелым течением заболевания (поражение почек) и интеркуррентной инфекцией, а на поздних стадиях болезни часто обусловлена атеросклеротическим поражением сосудов. Развитие антифосфолипидного синдрома при СКВ уменьшает выживаемость больных. Прогностически неблагоприятные факторы: тромбоцитопения, артериальный тромбоз, стойкое увеличение уровня АТ к кардиолинину, другие факторы риска тромботических нарушений (артериальная гипертензия, гиперлипидемия, курение, прием пероральных контрацептивов), активность патологического процесса, быстрая отмена непрямых антикоагулятнов, сочетание высоких титров антифосфолипидных АТ с другими нарушениями свертывания.

Последний слайд презентации: СРС На тему: Системная красная волчанка: Список литературы

1. Иванова М.М. Системная красная волчанка. Диагностика и медицинское лечение. Клин. Ревматология, 1995, 1, 220. 3. Соловьев С.К., Иванова М.М., Насонов Е.Л. Интенсивная терапия ревматических недугов. Издательство ォ МИК サ, Москва, 2001. 4. Насонов Е.Л. Противовоспалительная терапия ревматических болезней. Москва, издательство ォ МСИТИ サ, 1996, 169 181. 5. Насонов Е.Л., Штутман В.З., Насонова В.А. Перспективы применения циклоспорина А при ревматических заболеваниях. Клин. Медицина, 1994, 5, 1219. 6. Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. Васкулиты и васкулопатии. Ярославль, 1994 7.Морозов А.В. Ревматические болезни, Мн : ВШ, 2008, 566с. 8.Артюхов А.С. Профилактика системных заболеваний, М: АМК, 2007, 455с. 9.Остряков Е.К. Ревматические заболевания: диагностика и профилактика, Мн : Полымя, 2007, 505 с. http:// www.webmedinfo.ru/sistemnaya-krasnaya-volchanka.html http://medportal.ru/enc/rheumatology/systemic/2 / http:// immunitet.info/autoimmunnye-zabolevaniya/laboratornaya-diagnostika-sistemnoj-krasnoj-volchanki.html