Первый слайд презентации: Тема 3. «Общая характеристика и классификация простейших, методы их изучения. Частная протозоология»

УД Основы микробиологии и иммунологии Преподаватель: Прокофьева Н аталия Сергеевна

Слайд 2: План занятия

1.Общая характеристика простейших. 2. Особенности иммунитета при протозойных инфекциях. 3. Противопротозойные препараты 4. Методы микробиологической диагностики протозоозов Частная протозоология - Возбудители протозойных кишечных инвазий : амебиаза, лямблиоза, балантидиаза. Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. Характерные клинические проявления. - Возбудители протозойных кровяных инвазий : малярии, лейшманиозов, трипаносомозов. Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. Характерные клинические проявления. - Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей : трихомоноза. Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. Характерные клинические проявления. - Токсоплазмоз, источник инвазии, пути заражения, жизненный цикл паразита, основные проявления врождённых и приобретённых токсоплазмозов.

Слайд 3: 1.Общая характеристика простейших

Слайд 4: Понятие «Простейшие»

Простейшие — это эукариотические одноклеточные микроорганизмы, составляющие подцарство Protozoa (от греч. protos — первый, zoon — животное ). В настоящее время известно около 10 тыс. видов простейших. П овсеместно распространены в воде и почве. Некоторые представители этой группы являются паразитами человека и животных. Паразитические формы обитают на поверхности тела (эктопаразиты), в полостях тела или в тканях хозяина (эндопаразиты ), вызывая заболевания – протозоозы. Большинство простейших имеют время генерации от 6 до 24 ч. В связи с этим их размножение в организме хозяина обычно сопровождается экспоненциальным увеличением размеров их популяций до тех пор, пока этот процесс не замедлится или не остановится защитными механизмами хозяина или другими внешними факторами. Это означает, что один паразитический организм в принципе способен, размножившись, привести к гибели своего хозяина. В этом плане простейшие - возбудители заболеваний - сходны с возбудителями инфекционных болезней, например с патогенными бактериями и вирусами.

Слайд 5: Систематика и классификация простейших

Простейшие включены в царство Animalia, подцарство Protozoa, разделённое на 7 типов, из которых три типа – имеют медицинское значение и включают возбудителей протозойной инфекции у человека: - Тип Sarcomastigophora, - Тип Apicomplexa, - Тип Ciliophora, Ряд микроорганизмов не имеет четкого таксономического положения. Например, пневмоцисты и бластоцисты обладают признаками как простейших, так и грибов. Типы подразделяются на 4 класса по способам перемещения: Саркодовые (Sarcodina ): эти простейшие способны к передвижению с помощью псевдоподий (ложноножек), форма тела непостоянная. Жгутиковые (Mastigophora ): форма тела постоянная, органами передвижения являются жгутики (один или несколько). Инфузории (Infusoria ): клетки инфузорий покрыты большим количеством ресничек, с помощью которых они передвигаются. Споровики (Sporozo a): неподвижные или передвигающиеся за счет особого «скользящего » движения паразиты, которые имеют особый аппарат проникновения в клетку; многие виды способны к образованию спор.

Слайд 7: Общая характеристика простейших

Тело простейших состоит из одной клетки, которая выполняет как собственно функции клетки, так и целостного организма. Форма тела простейших разнообразна: она может быть непостоянной ( как у амебы) или удлиненной, веретеновидной (как у трипаносом ). Клетка некоторых простейших покрыта только мембраной, у других кроме наружной мембраны развиты структуры, которые образуют эластичную оболочку — пелликулу. Цитоплазма простейших разделяется на наружную, более плотную (эктоплазму) и внутреннюю (эндоплазму), которые различимы под микроскопом. В цитоплазме находится ядро — одно или несколько. Питаются простейшие микроорганизмами и органическими веществами. Пища поступает в клетки простейших с помощью пиноцитоза, фагоцитоза, осмоса и активного переноса веществ через мембрану. Пища, которая поступила в клетку, переваривается в пищеварительных вакуолях, заполненных пищеварительными ферментами.

Слайд 8: Общая характеристика простейших

Газообмен у простейших осуществляется всей поверхностью тела путем осмоса. Выделение продуктов обмена и избытка воды происходит через поверхность тела, а также с помощью специальных сократительных вакуолей. Размножение простейших происходит бесполым или половым способом. Бесполое размножение происходит путем деления клетки на две или несколько клеток. В результате из одного организма образуется два или несколько новых организмов. При половом размножении две равные или различные по размеру и строению клетки (мужская и женская гаметы) сливаются друг с другом, образуя зиготу, которая затем начинает размножаться бесполым путем. Простейшие способны передвигаться с помощью псевдоподий, жгутиков или ресничек. При неблагоприятных условиях простейшие образуют цисты: их клетка округляется и покрывается толстой оболочкой. Процессы метаболизма в цисте замедляются, и в таком состоянии они могут находиться долгое время. При благоприятных условиях циста освобождается от оболочки и начинает вести активный образ жизни.

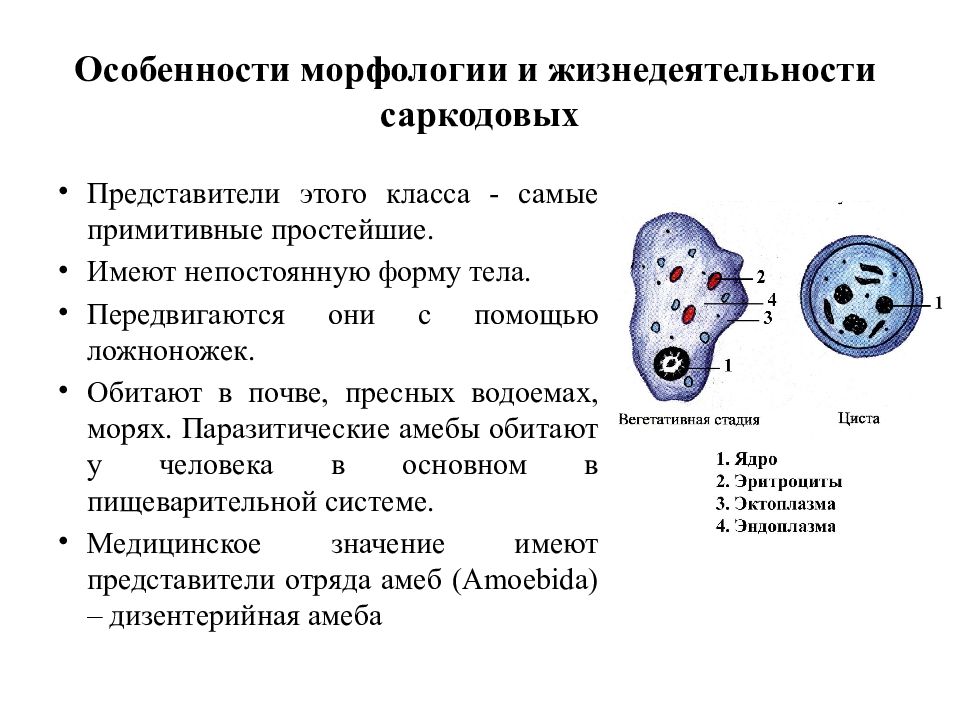

Слайд 9: Особенности морфологии и жизнедеятельности саркодовых

Представители этого класса - самые примитивные простейшие. Имеют непостоянную форму тела. Передвигаются они с помощью ложноножек. Обитают в почве, пресных водоемах, морях. Паразитические амебы обитают у человека в основном в пищеварительной системе. Медицинское значение имеют представители отряда амеб ( Amoebida ) – дизентерийная амеба

Слайд 10: Особенности морфологии и жизнедеятельности жгутиковых

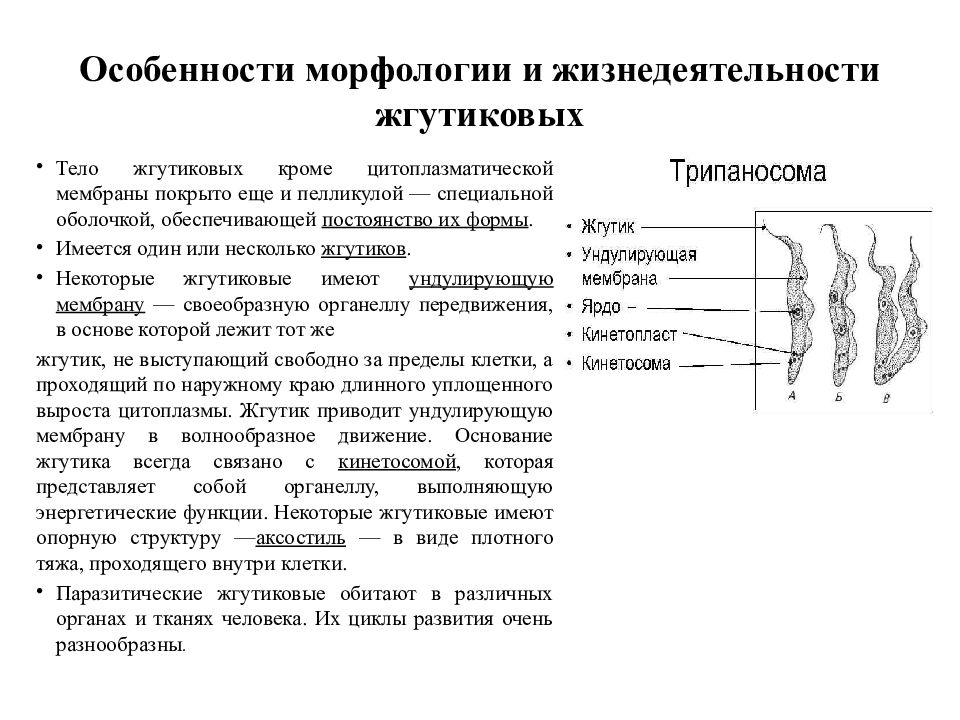

Тело жгутиковых кроме цитоплазматической мембраны покрыто еще и пелликулой — специальной оболочкой, обеспечивающей постоянство их формы. Имеется один или несколько жгутиков. Некоторые жгутиковые имеют ундулирующую мембрану — своеобразную органеллу передвижения, в основе которой лежит тот же жгутик, не выступающий свободно за пределы клетки, а проходящий по наружному краю длинного уплощенного выроста цитоплазмы. Жгутик приводит ундулирующую мембрану в волнообразное движение. Основание жгутика всегда связано с кинетосомой, которая представляет собой органеллу, выполняющую энергетические функции. Некоторые жгутиковые имеют опорную структуру — аксостиль — в виде плотного тяжа, проходящего внутри клетки. Паразитические жгутиковые обитают в различных органах и тканях человека. Их циклы развития очень разнообразны.

Слайд 11: Особенности морфологии и жизнедеятельности Споровиков

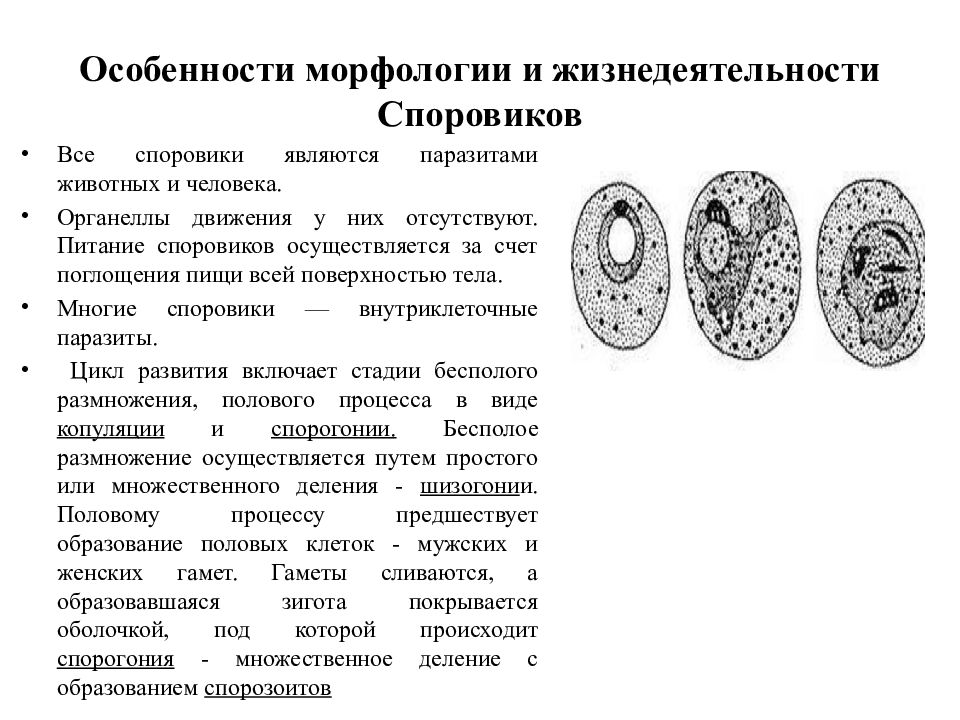

Все споровики являются паразитами животных и человека. Органеллы движения у них отсутствуют. Питание споровиков осуществляется за счет поглощения пищи всей поверхностью тела. Многие споровики — внутриклеточные паразиты. Цикл развития включает стадии бесполого размножения, полового процесса в виде копуляции и спорогонии. Бесполое размножение осуществляется путем простого или множественного деления - шизогони и. Половому процессу предшествует образование половых клеток - мужских и женских гамет. Гаметы сливаются, а образовавшаяся зигота покрывается оболочкой, под которой происходит спорогония - множественное деление с образованием спорозоитов

Слайд 12: Особенности морфологии и жизнедеятельности ресничных

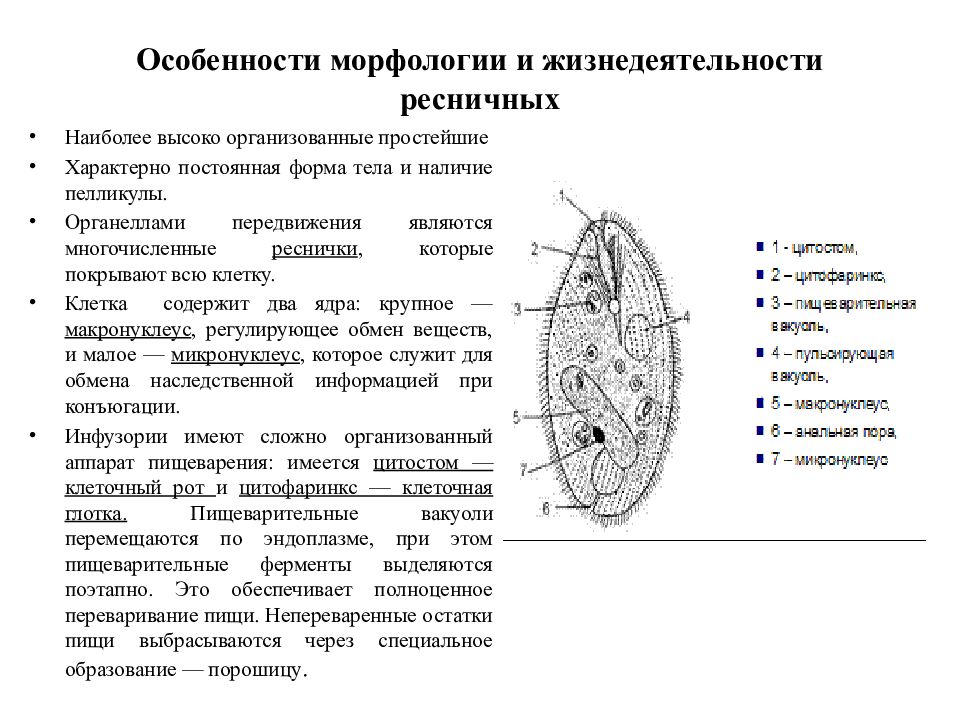

Наиболее высоко организованные простейшие Характерно постоянная форма тела и наличие пелликулы. Органеллами передвижения являются многочисленные реснички, которые покрывают всю клетку. Клетка содержит два ядра: крупное — макронуклеус, регулирующее обмен веществ, и малое — микронуклеус, которое служит для обмена наследственной информацией при конъюгации. Инфузории имеют сложно организованный аппарат пищеварения: имеется цитостом — клеточный рот и цитофаринкс — клеточная глотка. Пищеварительные вакуоли перемещаются по эндоплазме, при этом пищеварительные ферменты выделяются поэтапно. Это обеспечивает полноценное переваривание пищи. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через специальное образование — порошицу.

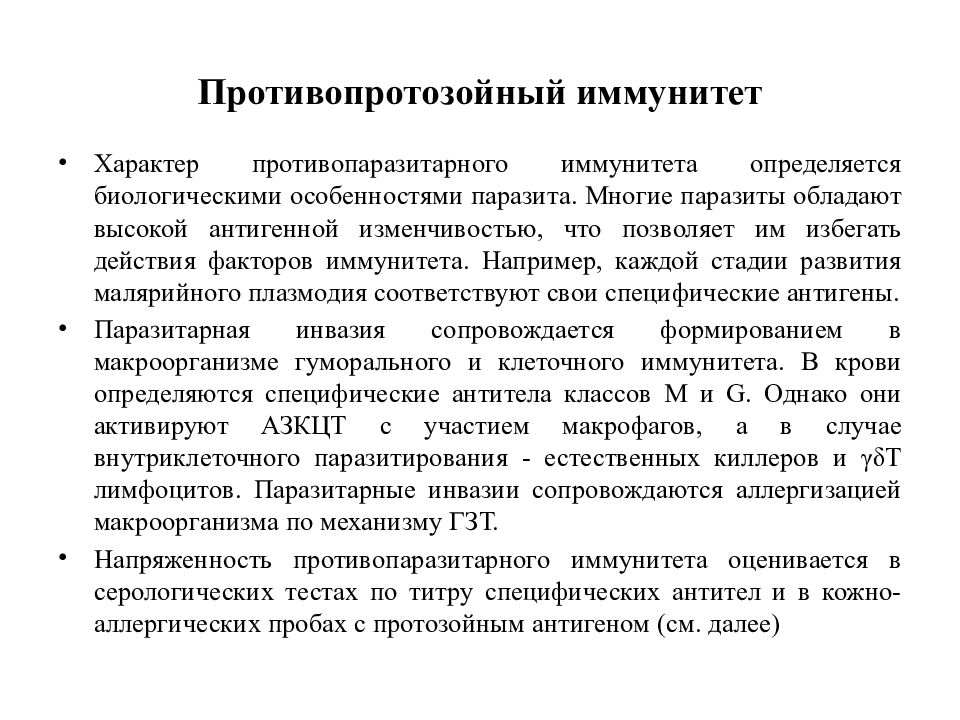

Слайд 14: Противопротозойный иммунитет

Характер противопаразитарного иммунитета определяется биологическими особенностями паразита. Многие паразиты обладают высокой антигенной изменчивостью, что позволяет им избегать действия факторов иммунитета. Например, каждой стадии развития малярийного плазмодия соответствуют свои специфические антигены. Паразитарная инвазия сопровождается формированием в макроорганизме гуморального и клеточного иммунитета. В крови определяются специфические антитела классов M и G. Однако они активируют АЗКЦТ с участием макрофагов, а в случае внутриклеточного паразитирования - естественных киллеров и γδT лимфоцитов. Паразитарные инвазии сопровождаются аллергизацией макроорганизма по механизму ГЗТ. Напряженность противопаразитарного иммунитета оценивается в серологических тестах по титру специфических антител и в кожно-аллергических пробах с протозойным антигеном (см. далее)

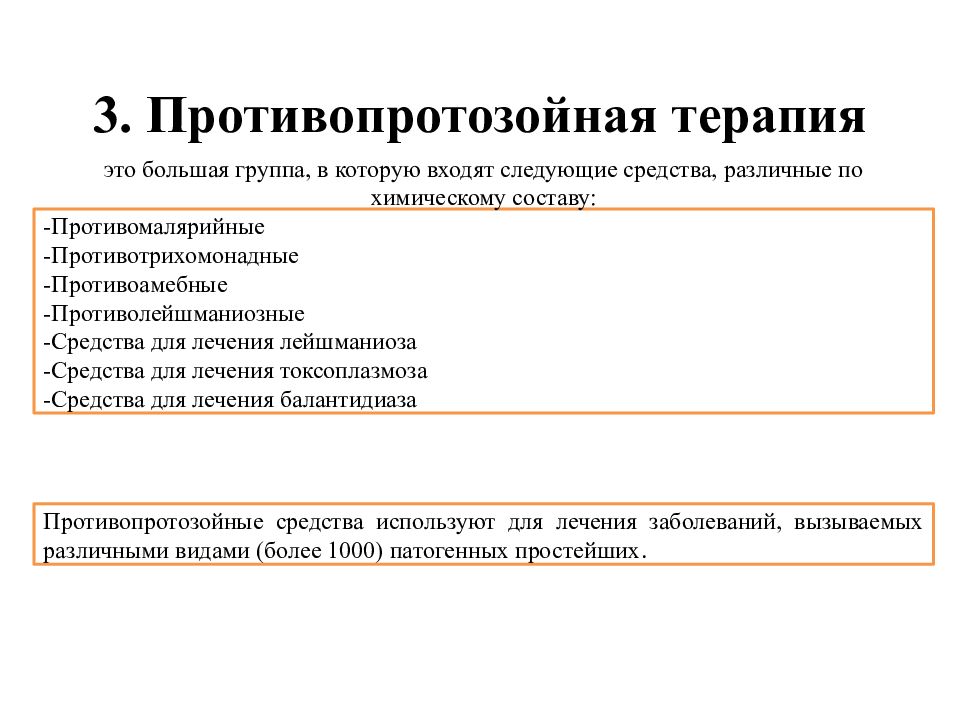

Слайд 15: 3. Противопротозойная терапия

Противопротозойные средства используют для лечения заболеваний, вызываемых различными видами (более 1000) патогенных простейших. это большая группа, в которую входят следующие средства, различные по химическому составу: -Противомалярийные -Противотрихомонадные - Противоамебные - Противолейшманиозные -Средства для лечения лейшманиоза -Средства для лечения токсоплазмоза -Средства для лечения балантидиаза

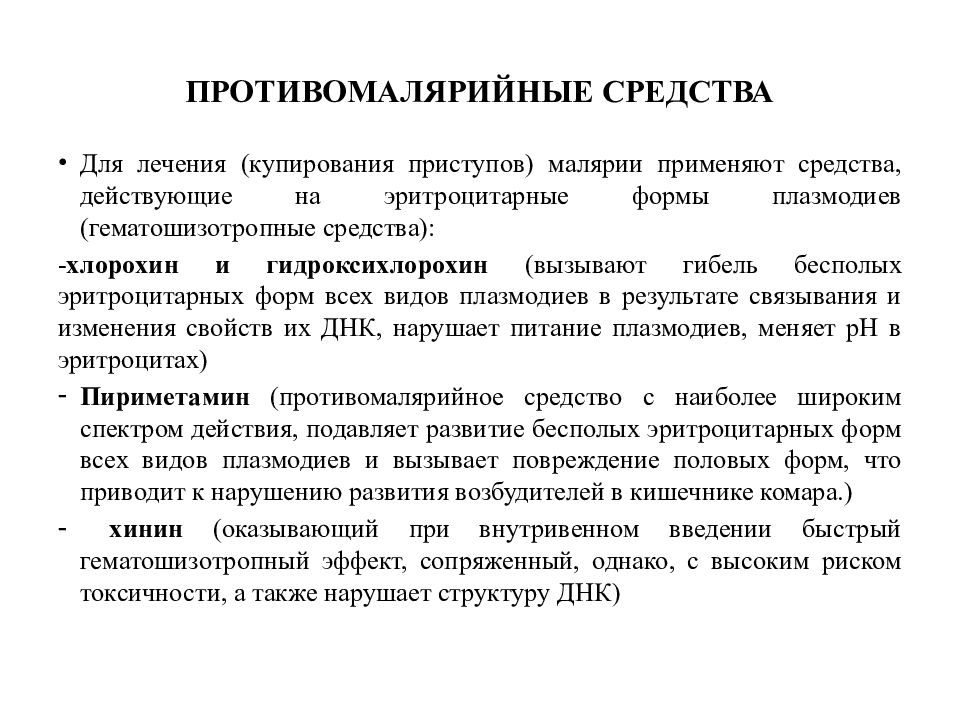

Слайд 17: ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Для лечения (купирования приступов) малярии применяют средства, действующие на эритроцитарные формы плазмодиев (гематошизотропные средства): - хлорохин и гидроксихлорохин (вызывают гибель бесполых эритроцитарных форм всех видов плазмодиев в результате связывания и изменения свойств их ДНК, нарушает питание плазмодиев, меняет рН в эритроцитах) Пириметамин (противомалярийное средство с наиболее широким спектром действия, подавляет развитие бесполых эритроцитарных форм всех видов плазмодиев и вызывает повреждение половых форм, что приводит к нарушению развития возбудителей в кишечнике комара.) хинин ( оказывающий при внутривенном введении быстрый гематошизотропный эффект, сопряженный, однако, с высоким риском токсичности, а также нарушает структуру ДНК)

Слайд 18: ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНИАЗА, ЛЕЙШМАНИОЗА, АМЕБИАЗА И ДРУГИХ ПРОТОЗОЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Метронидазол ( клион *, метрогил *, трихопол *, флагил *)-оказывает избирательный антипротозойный и бактерицидный эффект в отношении микроорганизмов, ферментные системы которых способны восстанавливать нитрогруппу. Активные восстановленные формы препарата нарушают репликацию ДНК и синтез белка в клетке возбудителя, ингибируют тканевое дыхание. препараты сурьмы -ингибирующие протозойную фосфофруктокиназу. Аминохинол ингибирует синтез белка у простейших. Эметина гидрохлорид - Ингибитор синтеза белка, активен при амебной дизентерии в период острых кишечных проявлений. Фуразолидон - блокирует ферменты микроорганизмов, которые отвечают за их дыхание, нарушает цикл Кребса и синтез нуклеиновых кислот простейших, что становится причиной разрушения их оболочки, и они погибают. Еще препарат повышает иммунитет и способность фагоцитов захватывать и переваривает патогенные агенты. Мономицин — природный антибиотик аминогликозид. Действует бактерицидно на широкий спектр микроорганизмов. Механизм действия обусловлен угнетением синтеза белка в клетке бактерий. Активен в отношении стафилококка, кишечной палочки, клебсиеллы, возбудителя дизентерии и других простейших ( лейшмании, токсоплазмы ). Тетрациклин - Антибиотик широкого спектра действия. Оказывает бактериостатическое действие за счет подавления синтеза белка возбудителей вследствие нарушения образования комплекса между транспортной РНК и рибосомой. Активен в отношении амебы, балантидия.

Слайд 19: 4. Методы микробиологической диагностики протозоозов

Выявление патогенных простейших основано на идентификации морфологических особенностей возбудителя и в значительной степени зависит от правильного взятия клинического материала и адекватной фиксации. Ошибки при проведении этих мероприятий могут привести к получению ошибочных результатов. МУК 4.2.735-99 Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов

Слайд 20: Микроскопический метод диагностики

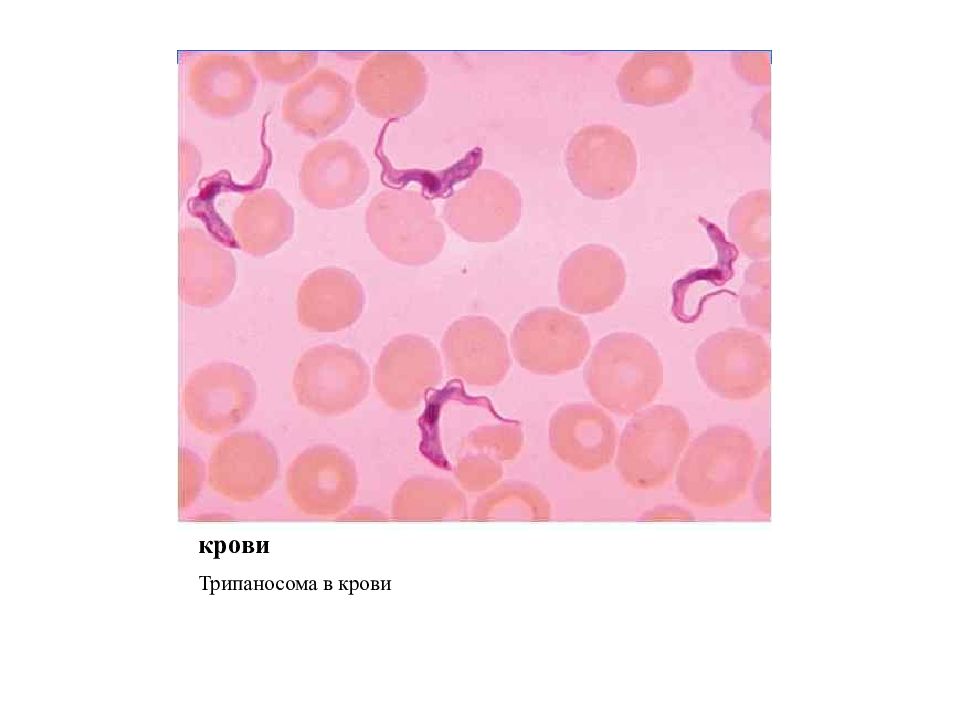

Микроскопическое исследование патологического материала (кровь, фекалии)заключается в приготовлении как нативных препаратов, так и мазков, окрашенных по методу Романовского- Гимзе, и является основным методом диагностики заболеваний, вызванных простейшими. Микроскопия окрашенных мазков позволяет не только выявлять, но и дифференцировать простейших.

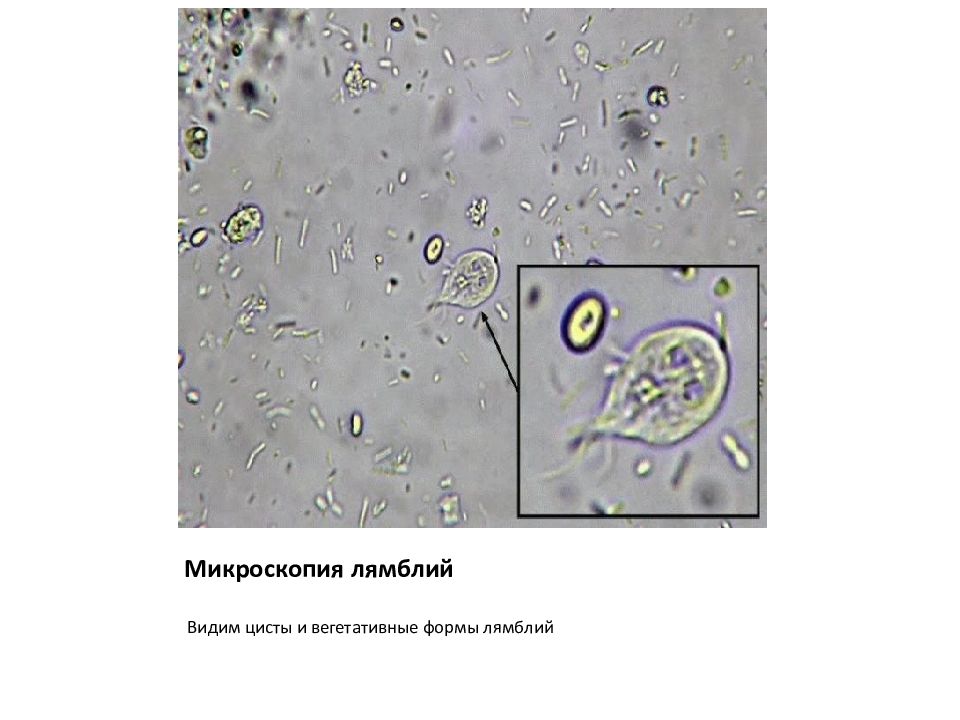

Слайд 21: Микроскопия простейших в испражнениях

Для адекватного выявления паразитов в ЖКТ необходимо исследовать не менее трёх проб, полученных в течение 10 сут. Для диагностики амебиаза этого может оказаться недостаточным, и при подозрении на это заболевание необходимо исследовать шесть проб, полученных в течение 14 сут. Следует избегать попадания в материал воды или мочи, губительно действующих на простейших. Микроскопия нативных препаратов. Небольшое количество испражнений наносят на предметное стекло, диспергируют в капле физиологического раствора, накладывают покровное стекло и исследуют под микроскопом на наличие трофозоитов (в жидкие испражнения физиологический раствор не вносят). Нативные препараты можно слегка докрашивать раствором Люголя, что облегчает выявление цист. Особенно внимательно необходимо исследовать кровь и слизь; желательно готовить отдельные препараты, не контаминированные (по возможности) фекальными массами. Обнаруживают подвижные формы простейших

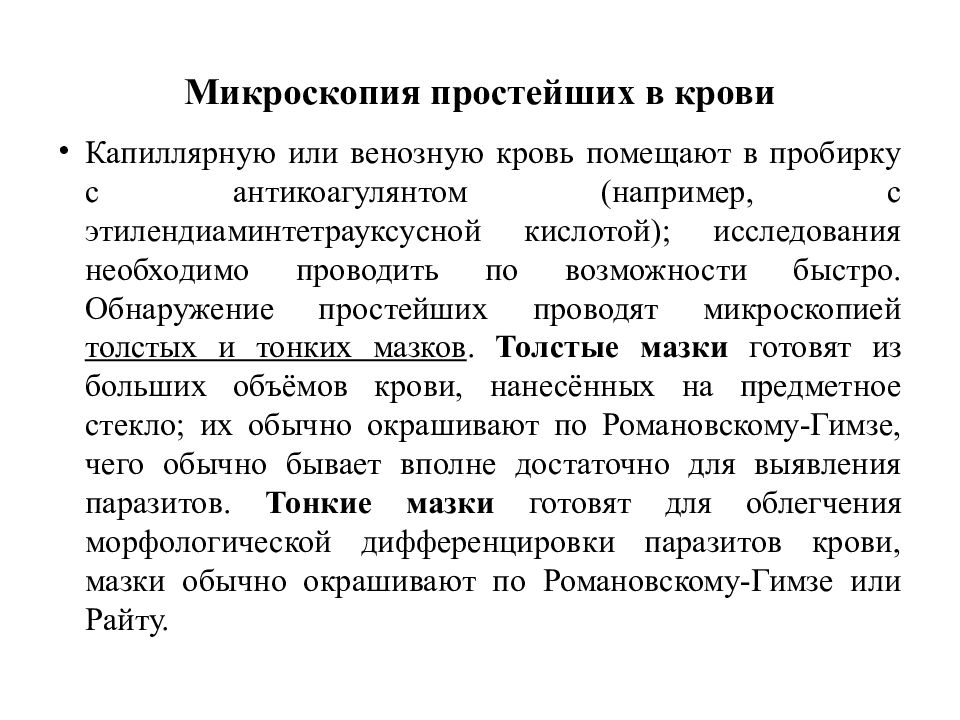

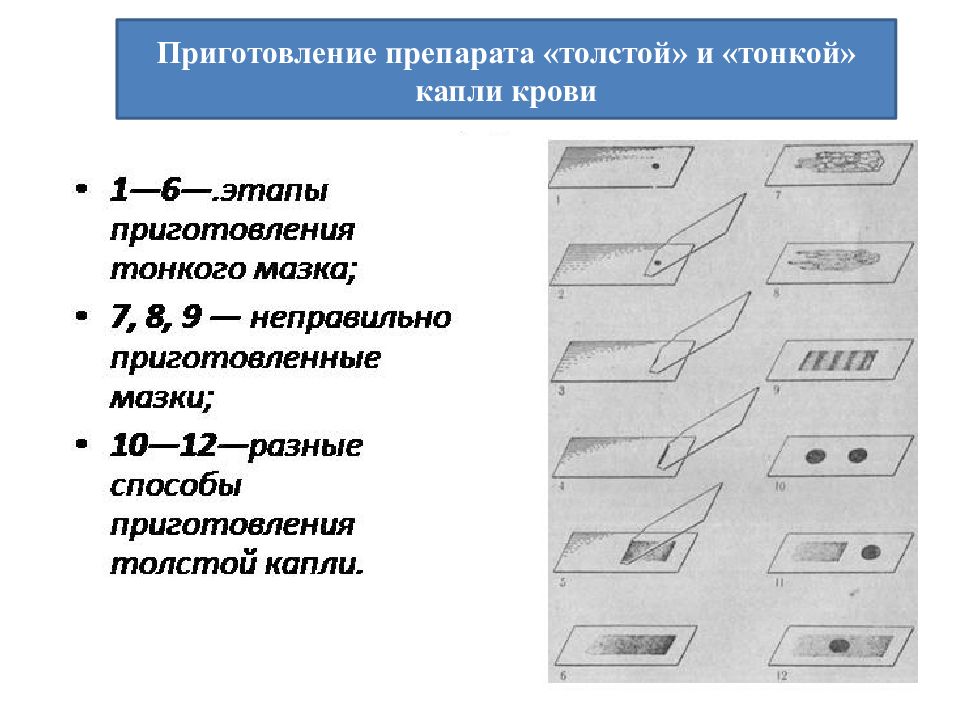

Слайд 23: Микроскопия простейших в крови

Капиллярную или венозную кровь помещают в пробирку с антикоагулянтом (например, с этилендиаминтетрауксусной кислотой); исследования необходимо проводить по возможности быстро. Обнаружение простейших проводят микроскопией толстых и тонких мазков. Толстые мазки готовят из больших объёмов крови, нанесённых на предметное стекло; их обычно окрашивают по Романовскому- Гимзе, чего обычно бывает вполне достаточно для выявления паразитов. Тонкие мазки готовят для облегчения морфологической дифференцировки паразитов крови, мазки обычно окрашивают по Романовскому- Гимзе или Райту.

Слайд 27: Серологический метод исследования

В клинической практике серологические методы исследования являются дополняющими к комплексу клинико-инструментальных и паразитологических показателей для целей дифференциальной диагностики паразитарного заболевания от заболевания со сходной клинической картиной. Серологическая диагностика применяется с целью выявления инвазированных, для оценки эффективности специфической терапии инвазированных, выявления рецидива заболевания. Иммунологические методы используются при лабораторной диагностике лямблиоза, амебиаза, малярии. По общим правилам выполняют реакции преципитаци (антиген - экстракт из трипаносом), агглютинации (антиген – живые или инактивированные трипаносомы из крови животных или из культур). Дляпостановки РСК используют антиген - экстракт из сердечной мышцы инфицированных животных. Первую и вторую реакции выполняют при остром, третью - при хронической трипаносомозе. Документация, регламентирующая проведение серологических тестов МУ 3.2.1173-02 Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных заболеваний

Слайд 28: Серодиагностика токсоплазмоза

Серологическая диагностика токсоплазмоза осуществляется с помощью ИФА для выявления IgM - и IgG -антител и реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Является важной для дифференциальной диагностики от заболеваний со сходной клинической картиной. Сроки выявления специфических антител и кинетика смены концентраций иммуноглобулинов обоих классов индивидуальны, и зависят от интенсивности инвазии и иммунного статуса инвазированных. В ряде случаев выявление иммуноглобулинов класса IgM в РИФ и ИФА наблюдается через 7-12 суток после заражения в невысоких титрах. Через 2-3 месяца эти показатели достигают максимума, а через 3-4 месяца исчезают. Концентрация антител, относящихся к иммуноглобулинам класса IgG, достигает максимума к концу 2 месяца инвазии, затем снижается, но остается повышенной в течение всей жизни инвазированного. Рекомендуется повторное обследование лиц с положительными титрами на токсоплазму через 10-14 суток, для установления динамики развития болезни. Отсутствие увеличения титров антител свидетельствует о хроническом токсоплазмозе. Увеличение титров на 3-4 разведения сыворотки свидетельствует об активном течении инвазии. Возможна иная схема кинетики выявления в РИФ и ИФА иммуноглобулинов классов М и G. Высокие титры IgM свидетельствуют об острой стадии болезни. Высокие титры IgG могут свидетельствовать об обострении хронической инфекции, если есть клинические проявления, характерные для токсоплазмоза. Низкие титры IgG указывают на субклиническую, латентно протекающую инфекцию. Повышение и понижение титров антител можно считать достоверными, если разница предыдущего и последующего исследования различается по крайней мере на 4 разведения.

Слайд 29: Серодиагностика лямблиоза

В настоящее время на лямблиоз предприятиями бакпрепаратов выпускаются отечественные диагностические тест-системы как экспериментальные для проведения иммуноферментного анализа сыворотки крови. Имеются зарубежные диагностические тест-системы, в т.ч. для определения лямблиозных антигенов в фекалиях. Антитела к антигенам лямблий проявляются на 10-14 день после начала инвазии и присутствуют в крови и секретах человека практически на всех ее стадиях. Через 1-2 месяца после полной элиминации паразита концентрация специфичных IgG в крови человека резко снижается.

Слайд 30: Культуральный ( Паразитологический )метод исследования

Посев биологических материалов на питательные среды. После инкубирования простейших в термостате проводят микроскопическое исследование. Для культивирования простейших чаще используют жидкие питательные среды, главными компонентами которых являются сыворотка крови или яичный белок с добавлением солей, аминокислот, витаминов и других веществ. Метод позволяет значительно увеличить вероятность обнаружения паразитов в тканях хозяина. Культивирование простейших также используется для изучения их антигенных особенностей и оценки влияния лекарственных средств на паразитов.

Слайд 31: Биологический метод исследования

Заражение лабораторных животных применяется для изучения патогенных свойств возбудителей и определения эффективности лекарственных препаратов против паразитических простейших, а также для уточнения диагноза заболевания. В качестве животных используют крыс, мышей, морских свинок, золотистых хомячков. Животным внутрибрюшинно вводится биологический материал от больного, чаще всего сыворотка крови или суспензия клеток пораженного органа. Через 2 - 3 недели животных забивают, делают микропрепараты из различных органов, которые затем микроскопируют с целью обнаружения паразита.

Последний слайд презентации: Тема 3. «Общая характеристика и классификация простейших, методы их изучения: Аллергологический метод исследования

На примере токсоплазмоза. Внутрикожная аллергическая проба (ВКП) Выполняют по общим правилам: в кожу ладонной поверхности предплечья вводят 0,1 мл токсоплазмина - аллергена. На расстоянии 5-7 см, другим шприцем вводят 0,1 мл физраствора (контроль). Руку нельзя мочить. Учет через 24, 48 часов. Оценка результатов : в положительных случаях на месте введения аллергена появляется гиперемия и инфильтрация кожи. Размер очага покраснения, инфильтрации у больных должны быть не менее 10 мм в диаметре. Варианты результатов ВКП: Реакция отрицательная: гиперемия, инфильтрат отсутствуют или меньше 10 мм в диаметре. Реакция слабоположительная: ++ гиперемия, инфильтрат от 10-15 мм. Реакция положительная: +++ гиперемия, инфильтрат от 15 до 20 мм. Реакция резко положительная: ++++ гиперемия, инфильтрат более 20 мм.