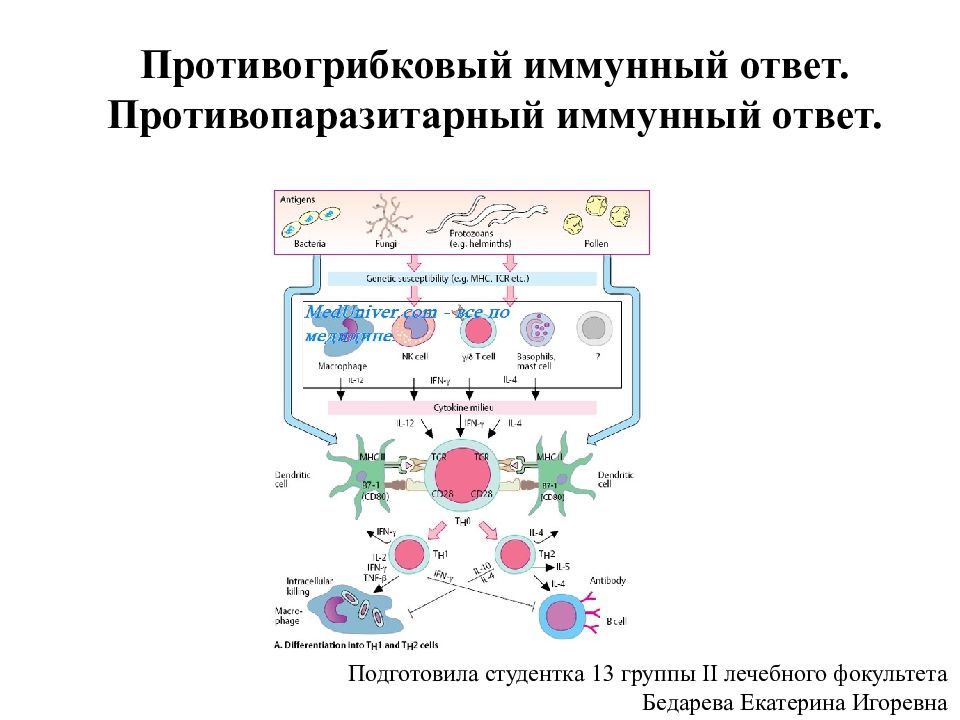

Первый слайд презентации: Противогрибковый иммунный ответ. Противопаразитарный иммунный ответ

Подготовила студентка 13 группы II лечебного фокультета Бедарева Екатерина Игоревна

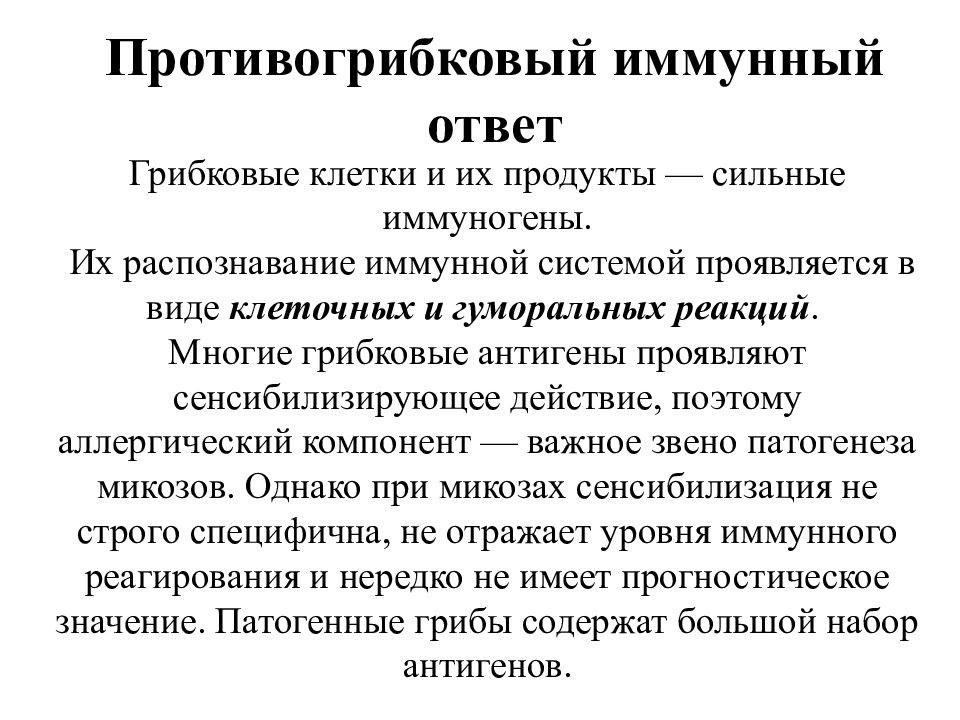

Слайд 2: Противогрибковый иммунный ответ

Грибковые клетки и их продукты — сильные иммуногены. Их распознавание иммунной системой проявляется в виде клеточных и гуморальных реакций. Многие грибковые антигены проявляют сенсибилизирующее действие, поэтому аллергический компонент — важное звено патогенеза микозов. Однако при микозах сенсибилизация не строго специфична, не отражает уровня иммунного реагирования и нередко не имеет прогностическое значение. Патогенные грибы содержат большой набор антигенов.

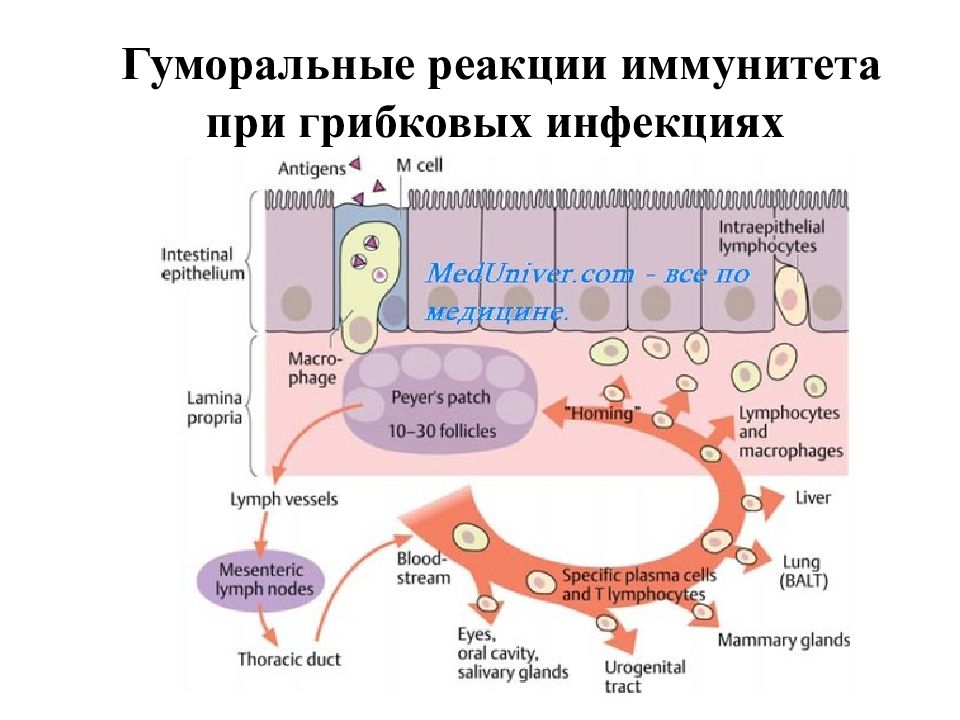

Большинство грибковых поражений сопровождается образованием высоких титров антител. Вид антител и нарастание концентрации отражают статус и прогрессирование инфекции. При микозах образуются высокие титры аннтител классов IgM, IgG и IgA ; при сенсибилизирующем действии грибковых антигенов дополнительно образуются IgE.

Слайд 5

Значение цитотоксического действия антител в комплементзависимом цитолизе невелика, так как комплемент непосредственно действует на грибковую клетку, активирующую его по классическому и альтернативному пути. Сложность антигенной структуры возбудителей микозов приводит к появлению значительного пула антител, не участвующих напрямую в уничтожении возбудителя и не проявляющих строгой видоспецифичности.

Слайд 6: Клеточный иммунитет при грибковых инфекциях

Клеточные реакции играют основную роль в элиминации патогенных грибов. Исключая поверхностные микозы (где нет контакта между антигенами и иммунокомпетентными клетками), у заражённых лиц развивается реакция гиперчувствительности замедленного типа, обнаруживаемая уже через 10-14 сут. Предполагается, что основная роль в формировании резистентности принадлежит именно клеточным реакциям, но клинических данных, подтверждающих это положение, нет.

Слайд 7

В эксперименте показана важная роль цитотоксических Т-лимфоцитов, так как их перенос сингенным реципиентам (клетки или организмы с идентичным набором антигенов МНС) приводит к состоянию резистентности ; участие Т-хелперов реализуется в активации клеток макрофагально-моноцитарной системы и полиморфноядерных клеток (при респираторных микозах) и стимуляции их фагоцитарной активности. В ряде случаев иммунные реакции не только не препятствуют, но и способствуют развитию патологических реакций (гиперчувствительность, аутоиммунные поражения), что приводит к хроническому, рецидивирующему течению многих микозов.

Слайд 8: Иммунная защита от простейших

Антигены патогенных простейших вызывают развитие гуморальных и клеточных реакций, но их роль в защите организма неравноценна. Это связано с паразитированием некоторых простейших в областях пониженного иммунного надзора (например, в спинномозговой жидкости, головном мозге), тогда как другие паразитируют в сосудистом русле (в этом случае роль защитных реакций в их уничтожении высока). Величина паразитов, сложность их организации и наличие систем устойчивости позволяют им более или менее эффективно избегать действия защитных механизмов. Весьма важно и то, что на антигены или группу близкородственных антигенов простейших организм человека формирует два типа антител с противоположными эффектами — паразитоцидные и индуцирующие изменчивость паразита. В результате иммунные реакции начинают играть роль экологического фактора, регулирующего взаимоотношения в системе паразит-хозяин и поддерживающего длительное её существование.

Слайд 9

Простейшие, обитающие в кровотоке (африканские трипаносомы, малярийные плазмодии) избегают действия иммунных механизмов за счёт изменения основных антигенов у дочерних популяций. Другими словами, очередная популяция антигенно и иммуногенно обособлена, что резко снижает эффективность иммунных реакций. Полостные паразиты ( гиардии, амёбы, трихомонады) контактируют с иммунокомпетентными клетками, что приводит к ограниченной индукции иммунных реакций. Эти реакции имеют некоторую значимость: известно, что у лиц с иммунодефицитами гиардиоз наблюдают часто. Прочие патогенные простейшие (американские трипаносомы, лейшмании и токсоплазмы) вызывают развитие гуморальных и клеточных реакций, но полному удалению патогенов из организма препятствует их способность длительно паразитировать в разнообразных клетках организма.

Слайд 10

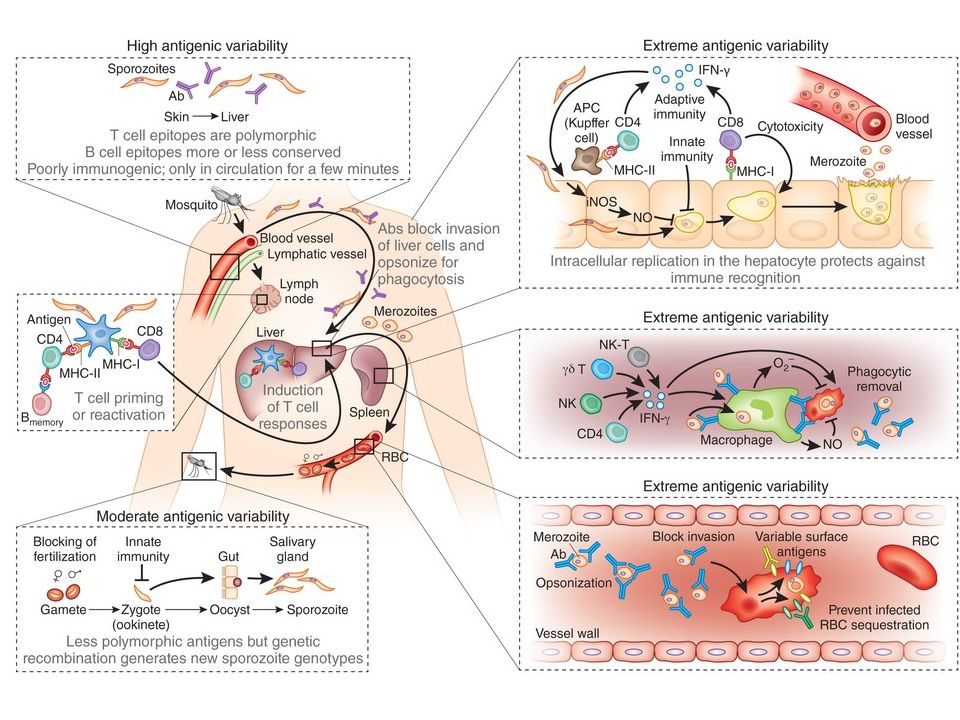

Антипротозойную защиту можно рассмотреть на примере малярии — наиболее распространенного и одного из самых тяжелых протозойных инфекционных заболеваний. Своеобразие иммунитета при малярии обусловлено особенностями жизненного цикла плазмодиев, сменой экспрессируемых ими антигенов и изменением их локализации. • Спорозоиты, проникающие в организм с укусом комара, вызывают раннюю реакцию клеток врожденного иммунитета. Реакция обычно недостаточно эффективна, чтобы элиминировать плазмодии. Взаимодействуя с поверхностными молекулами клеток ( CD36, ICAM-1, гиалуронатом, хондроитинсульфатом ), в том числе эритроцитов, плазмодии проникают в них и размножаются.

Слайд 11

• Спорозоиты экспрессируют один из примерно 60 возможных «вариантных антигенов» — VSA, против которого с участием дендритных клеток и CD4+ Т-лимфоцитов развивается В-клеточный иммунный ответ. Образующиеся при этом антитела обеспечивают частичный лизис плазмодиев, что приводит к ремиссии заболевания. Однако после этого взамен прежнего экспрессируется другой VSA, с которым накопленные антитела не взаимодействуют. Происходит новая волна размножения плазмодия с соответствующей клинической картиной и индукцией новых антител, обеспечивающих очередную ремиссию.

Слайд 12

• На стадии мерозоита плазмодий экспрессирует новые антигены, из которых наиболее известен MSP-1. Они вызывают развитие (преимущественно в селезенке) иммунного ответа, как гуморального, так и клеточного типа. Гуморальный иммунный ответ развертывается преимущественно в лимфоидных фолликулах селезенки. Т-клеточный ответ формируется в двух основных формах — воспалительной и цитотоксической. Воспалительный иммунный ответ реализуется с участием CD4+ Т-лимфоцитов и макрофагов в маргинальной зоне и красной пульпе селезенки. Он сопровождается значительной выработкой цитокинов и вносит наиболее существенный вклад в ограничение инфекции на стадии мерозоитов. Цитотоксический иммунный ответ, опосредованный CD8+ Т-киллерами, развивается в печени и сопровождается значительным повреждением гепатоцитов.

Слайд 13

• Тем не менее элиминировать возбудитель иммунная система не в состоянии. Плазмодий на стадии гаметоцита поступает в кровь, а из нее — в организм промежуточного носителя (комара). Таким образом, при ответе на плазмодий мобилизуются все основные формы иммунной защиты, однако это не приводит к элиминации патогена. Это обусловлено главным образом антигенной изменчивостью и сменой стадий развития паразита, характеризующихся различной локализацией и экспрессируемыми антигенами.

Слайд 15: Иммунная защита против гельминтов

Эта форма иммунной защиты изучена меньше других. • Существует два типа локализации гельминтов — в кишечнике, куда они поступают с пищей, и в различных других органах (печени, легких, головном мозгу, стенке сосудов и т.д.), куда они проникают гематогенным путем. Паразиты, локализующиеся в органах, часто окружены гликолипидной или гликопротеиновой оболочкой, формируемой клетками хозяина и защищающей гельминт от действия факторов иммунной системы. В кишечнике роль фактора изоляции играет сама слизистая оболочка.

Слайд 16

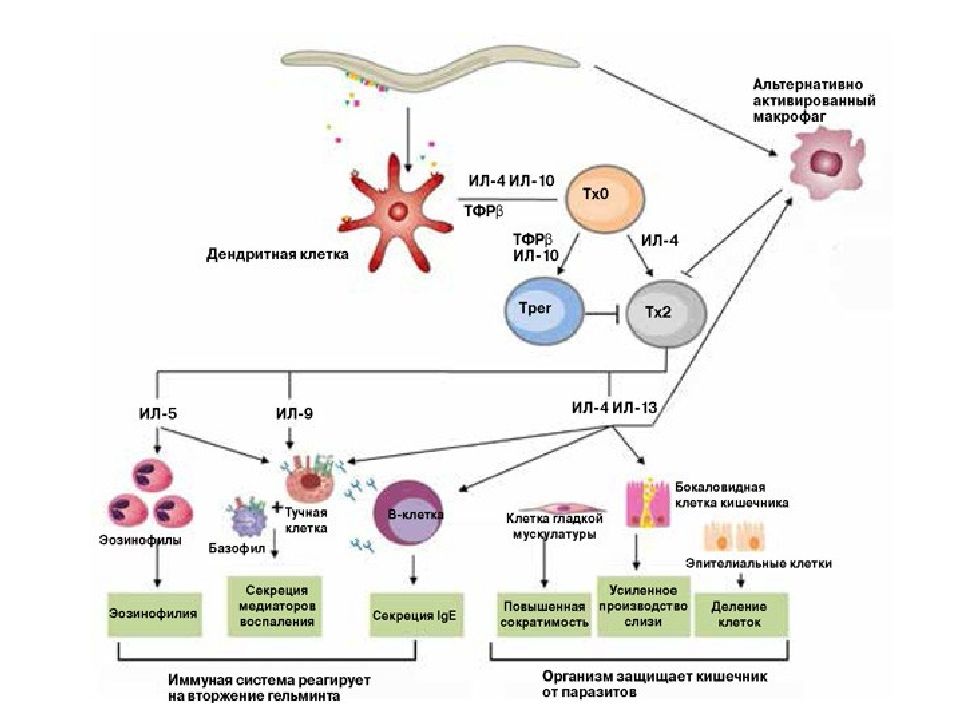

• Клетки врожденного иммунитета распознают различные компоненты гельминтов (РАМР) — лизофосфатидилсерин (распознается TLR-2), липопротеины, обогащенные фосфорилхолином (распознаются TLR-4) и др.; гликаны, распознаваемые лектиновыми рецепторами, в частности DC-SIGN; протеазы, секретируемые гельминтами; хитин. В качестве распознающих клеток выступают макрофаги, дендритные клетки, энтероциты слизистой оболочки кишечника. • Активация дендритных клеток приводит к развитию незрелых клеток DС2-типа, способствующих дифференцировке Т-хелперов типа Th2. Тh2-ответ— преобладающая форма протективного иммунного ответа против гельминтов.

Слайд 17

• Среди цитокинов, секретируемых Тh2-клетками при гельмитозах, наиболее важную роль играет IL-4 (обеспечивает переключение изотипов антител на IgE ), IL-13 (привлекает эозинофилы и базофилы, обеспечивает морфогенетические перестройки — ремоделирование ) и IL-5 (привлекает эозинофилы). • Важная защитная роль при гельминтозах принадлежит антителам класса IgE. Взаимодействуя с сенсибилизированными тучными клетками, они стимулируют выброс факторов с антигельминтной активностью и секретируют цитокины, привлекающие базофильные и эозинофильные гранулоциты.

Слайд 18

• Эозинофилы и базофилы формируют вал вокруг гельминтов и выделяют молекулы и вещества, оказывающие антигельминтное действие. Наибольшую роль среди них играют белки эозинофилов — МВР (главный щелочной белок) и ЕСР (эозинофильный катионный белок), способные вызвать гибель гельминта. • Гибель гельминтов в кишечнике сопровождается их эвакуацией из пищеварительного тракта. Гельминты, погибшие в органах, элиминируются клетками мононуклеарной фагоцитирующей системы. • Против гельминтов формируется относительно слабая и кратковременная иммунологическая память, обычно не гарантирующая развития повторных инвазий. Эффективные антигельминтные вакцины пока не созданы.