Слайд 2

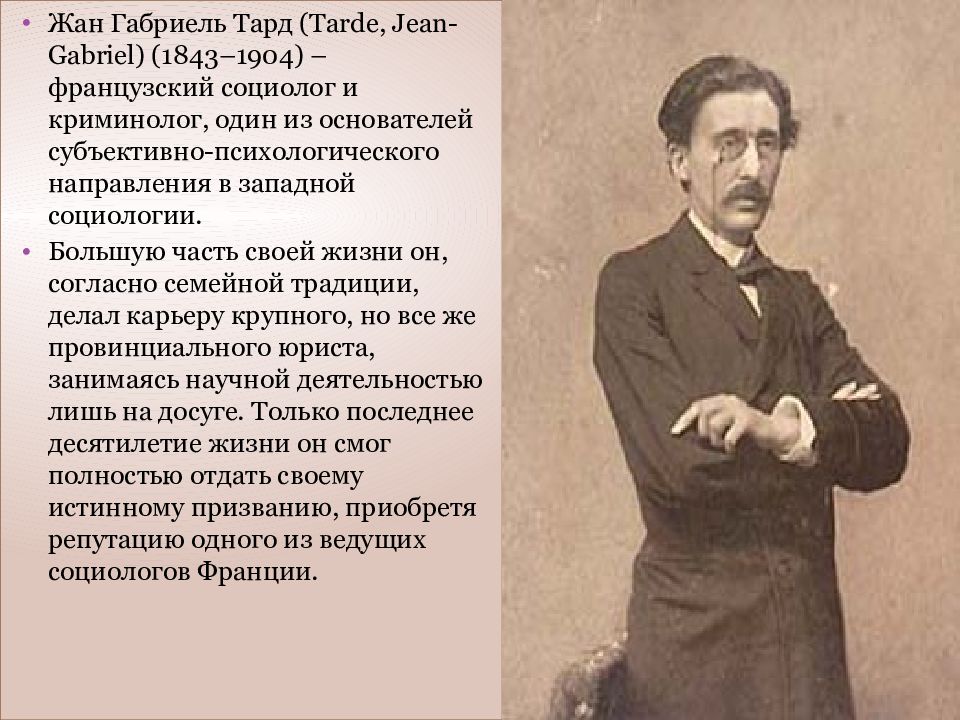

Жан Габриель Тард ( Tarde, Jean-Gabriel ) (1843–1904) – французский социолог и криминолог, один из основателей субъективно-психологического направления в западной социологии. Большую часть своей жизни он, согласно семейной традиции, делал карьеру крупного, но все же провинциального юриста, занимаясь научной деятельностью лишь на досуге. Только последнее десятилетие жизни он смог полностью отдать своему истинному призванию, приобретя репутацию одного из ведущих социологов Франции.

Слайд 3

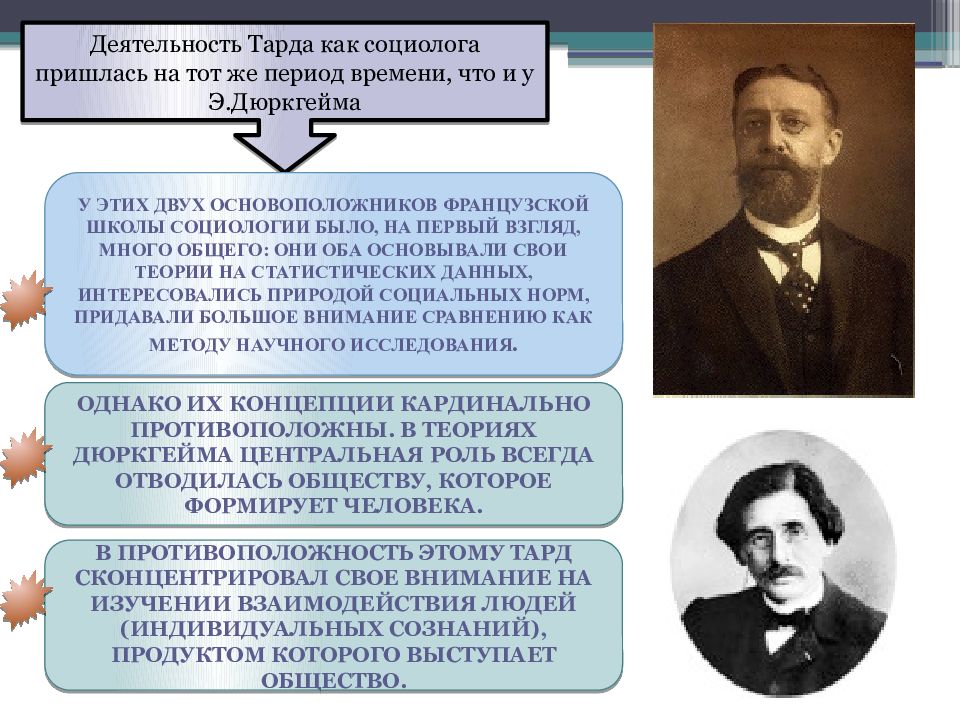

Деятельность Тарда как социолога пришлась на тот же период времени, что и у Э.Дюркгейма У этих двух основоположников французской школы социологии было, на первый взгляд, много общего: они оба основывали свои теории на статистических данных, интересовались природой социальных норм, придавали большое внимание сравнению как методу научного исследования. Однако их концепции кардинально противоположны. В теориях Дюркгейма центральная роль всегда отводилась обществу, которое формирует человека. В противоположность этому Тард сконцентрировал свое внимание на изучении взаимодействия людей (индивидуальных сознаний), продуктом которого выступает общество.

Слайд 4

Сделав основной акцент на изучении индивидов, он активно выступал за создание социальной психологии как науки, которая должна стать фундаментом социологии. Противоположность подходов Тарда к решению проблемы о том, что первично – общество или индивид, положила начало современной полемике сторонников трактовки общества как единого организма и их противников, считающих общество суммой самостоятельных индивидов. По мнению Тарда, основой развития общества выступает социально-коммуникационная деятельность индивидов в форме подражания (имитации). Именно это понятие стало у французского социолога ключевым при описании социальной реальности.

Слайд 5

Тремя основными типами социальных процессов Тард считал: повторение (подражание) противоположение (оппозицию) приспособление (адаптацию)

Слайд 6

Соответственно основными социальными законами он называл законы подражания, приспособления, оппозиции. Но все же, в качестве самого главного социального процесса (и соответствующих ему законов) Тард рассматривал подражание (законы подражания), которое он характеризовал как своего рода гипнотизм. Теорию подражания он распространял на все сферы межличностных и групповых взаимодействий. Наиболее типичным видом социального подражания он считал подражание низших слоев высшим. Подражание рассматривалось ученым в качестве основного объяснительного принципа всей жизни — как индивидуальной, так и общественной. Он характеризовал его как "постоянное, всемирное социальное явление". Продуктом подражания являются рост государства, экономическое развитие, язык, религия, другие феномены и процессы социального мира. Социальное познание — это, прежде всего познание того, как происходит подражание. Оно имеет внутренние (логические) и внешние ( внелогические ) причины. Среди последних он особо выделял социальные причины, к которым относил религиозные, экономические, политические, эстетические, лингвистические и другие влияния.

Слайд 7

Тард рассматривал подражание в тесной связи с взаимовлиянием людей друг на друга. Теория подражания выходит за рамки отдельно взятого индивида и обращается к анализу процесса межличностного взаимодействия. Общество, по мнению исследователя, это продукт взаимодействия индивидуальных сознаний через передачу людьми друг другу и усвоение ими верований, убеждений, желаний, намерений и т.д.

Слайд 8

Публика — это интеллектуальная общность. Если в толпе личность нивелируется, то в публике она получает возможность самовыражения. Тард прослеживал этапы становления публики, считая ее продуктом времени. Предпосылки возникновения публики конца XIX в. он видел в салонах и клубах XVIII в. Однако реальную ее историю он связывал с появлением массовых газет. Тард уделял большое внимание проблемам группового поведения. Он также обращался к характеристике толпы, но постоянно сравнивал ее с публикой. В отличие от толпы, психическое единство которой создается в первую очередь физическим контактом, публика — это "чисто духовная, общность", в рамках которой индивиды физически рассредоточены.