Слайд 2

Холера (желчеистечение) - острая особо опасная кишечная инфекция (карантинная болезнь), вызываемая Vibrio cholerae, серогрупп О1 и 0139, характеризующаяся токсическим поражением тонкого кишечника (острый гастроэнтерит), нарушением водно-солевого баланса и высокой летальностью.

Слайд 3

Холера как особо опасная инфекция способна к: внезапному появлению быстрому распространению массовому охвату населения характеризуется тяжелым течением и высокой летальностью, нередко наступающей в первые часы болезни.

Слайд 4

История Заболеваемость холерой с древнейших времен регистрировалась на полуострове Индостан, особенно в период военных действий. Природными очагами являются бассейны рек Ганга и Брахмапутра в Индии и Бангладеш. В Европу и в Россию холера проникала через Ближний Восток, Египет. Начиная с 1816 г., человечество пережило 7 пандамий холеры, и каждая из них уносила миллионы человеческих жизней. 1- Индия-1816 г. 2- Индия-1828 г. 3- Индия -1844-1864 г. 4- Индия -1865-1875 г. 5- Индия -1883-1896 г. 6-Аравия – 1900-1926 г. 7- Индонезия- с1961 г. по сегодняшнее время.

Слайд 5

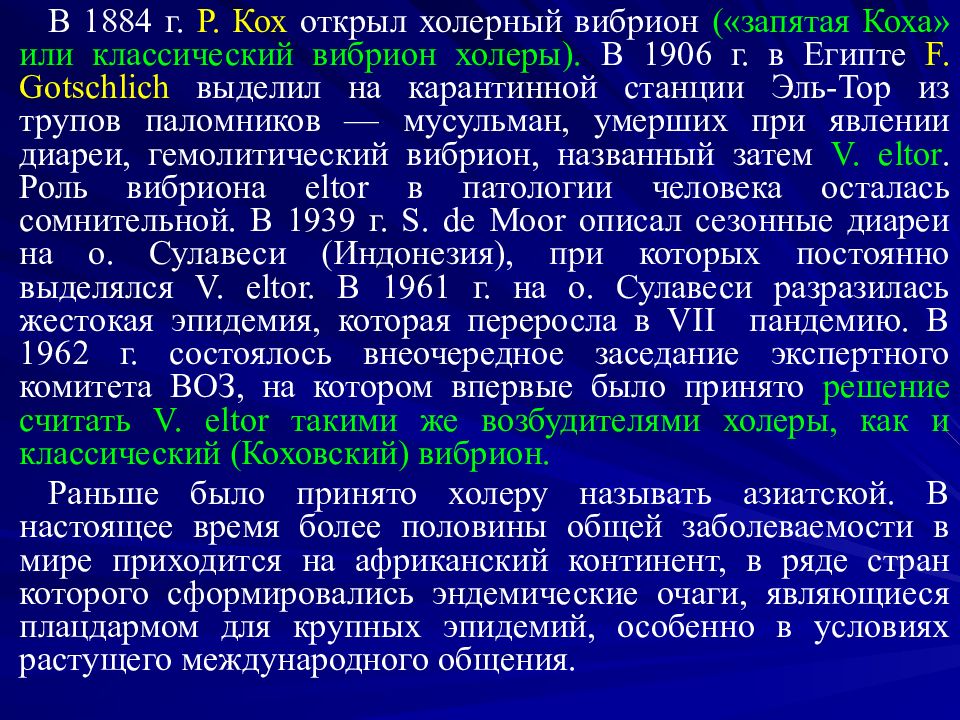

В 1884 г. Р. Кох открыл холерный вибрион («запятая Коха» или классический вибрион холеры). В 1906 г. в Египте F. Gotschlich выделил на карантинной станции Эль-Тор из трупов паломников — мусульман, умерших при явлении диареи, гемолитический вибрион, названный затем V. eltor. Роль вибриона eltor в патологии человека осталась сомнительной. В 1939 г. S. de Moor описал сезонные диареи на о. Сулавеси (Индонезия), при которых постоянно выделялся V. eltor. В 1961 г. на о. Сулавеси разразилась жестокая эпидемия, которая переросла в VII пандемию. В 1962 г. состоялось внеочередное заседание экспертного комитета ВОЗ, на котором впервые было принято решение считать V. eltor такими же возбудителями холеры, как и классический (Коховский) вибрион. Раньше было принято холеру называть азиатской. В настоящее время более половины общей заболеваемости в мире приходится на африканский континент, в ряде стран которого сформировались эндемические очаги, являющиеся плацдармом для крупных эпидемий, особенно в условиях растущего международного общения.

Слайд 6

В начале 1993 г. появились сообщения о случаях холеры в Юго-Восточной Азии, вызванных вибрионами серогруппы «0139». Холерные вибрионы серогруппы 0139 «Бенгал» принято считать возбудителями эпидемической холеры.

Слайд 7

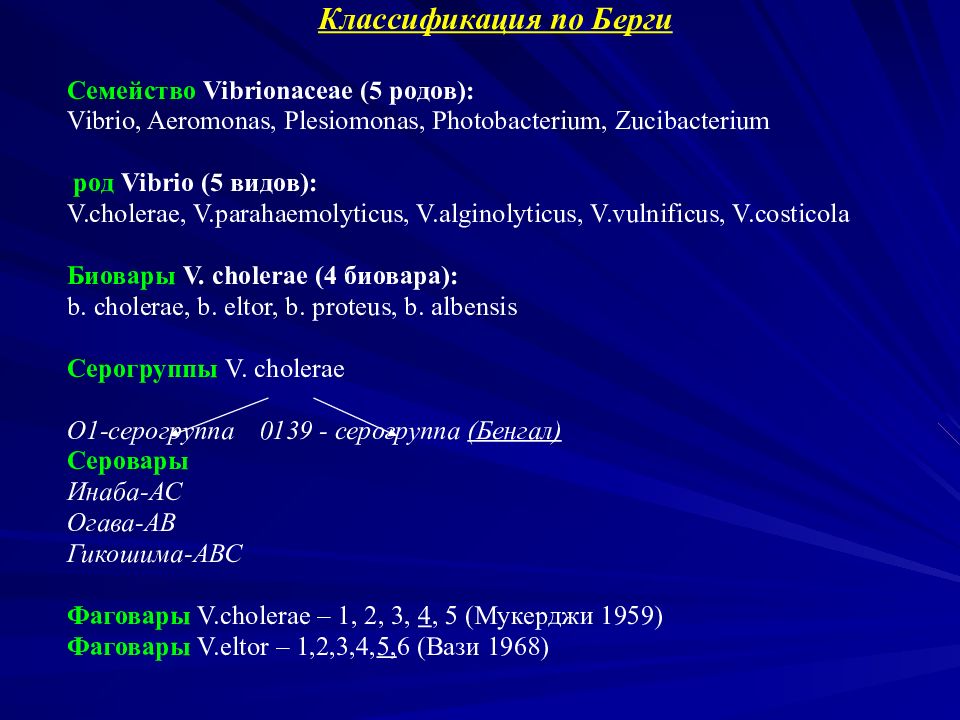

Классификация по Берги Семейство Vibrionaceae (5 родов): Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Photobacterium, Zucibacterium род Vibrio (5 видов): V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. vulnificus, V. costicola Биовары V. cholerae (4 биовара): b. cholerae, b. eltor, b. proteus, b. albensis Серогруппы V. cholerae О1-серогруппа 0139 - серогруппа (Бенгал) Серовары Инаба-АС Огава-АВ Гикошима-АВС Фаговары V. cholerae – 1, 2, 3, 4, 5 (Мукерджи 1959) Фаговары V. eltor – 1,2,3,4, 5, 6 (Вази 1968)

Слайд 8

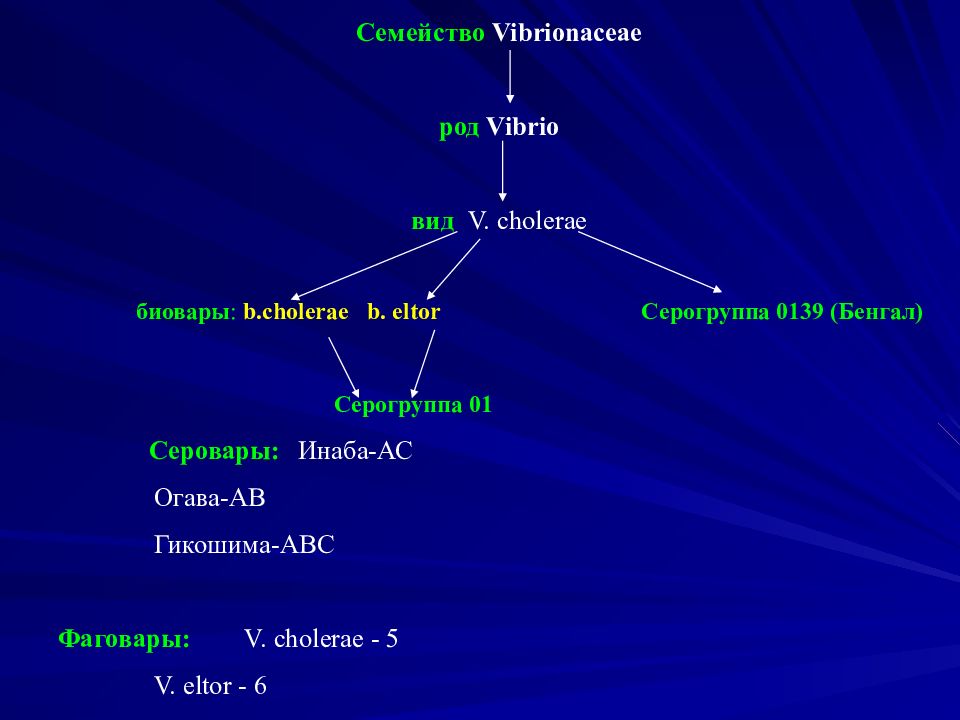

Семейство Vibrionaceae род Vibrio вид V. cholerae биовары : b. cholerae b. eltor Серогруппа 0139 (Бенгал) Серогруппа 01 Серовары: Инаба-АС Огава-АВ Гикошима-АВС Фаговары: V. cholerae - 5 V. eltor - 6

Слайд 9

Морфологические свойства Холерный вибрион имеет форму изогнутой или прямой палочки, один полярно расположенный жгутик – его размер в несколько раз превышает длину клетки. В висячей или раздавленной капле можно наблюдать подвижность вибрионов, которую сравнивают с «полетом ласточки». В старых культурах наблюдаются инволюционные нитевидные, кокковидные формы. Под действием пенициллина образуются фильтрующиеся L -формы. Имеют фимбрии. Споры и капсулы не образуют. В мазках из чистой культуры располагаются в виде нежной паутинки. Хорошо красятся водным фуксином Пфейфера или карболовым фуксином Циля, грамотрицательные микробы. Могут располагаться в окрашенных мазках из исследуемого материала в виде «стаек рыб».

Слайд 10

Тип дыхания: факультативные анаэробы, но лучше растут в аэробных условиях. Тип питания: хеморганотрофы с окислительным и бродильным типами метаболизма. Культуральные свойства Хорошо растут на простых питательных средах, но требовательны к рН-среды. Среда должна быть щелочной ( рН 8,5-9,0) На жидких средах (среда обогащения – 1% пептонная вода; среда накопления- 1% пептонная вода с теллуритом калия) вибрионы растут в виде помутнения, поверхностной нежной пленки, которая разрушается при встряхивании. На 1 % пептонной воде (рН 9,0) вибрионы опережают рост энтеробактерий и вырастают через 6-8 ч (при наличии теллурита калия через 12-24 ч.).

Слайд 11

На плотных средах рост наблюдается через 14-24 ч.: 1 -на щелочном мясопептонном агаре вибрионы образуют - дисковидные, выпуклые, полупрозрачные, с голубоватом оттенком, в S -форме; 2 -на агаровой среде с теллуритом калия – полупрозрачные, сероватые с помутнением по краям; 3 -на японском бактагаре TCBS (тиосульфатцитрат-сахарозный агар + соли желчных кислот) образуют крупные, плоские, желтые колонии (разлагают сахарозу). 4 -на желатиновом столбике вызывают воронкообразное разжижение

Слайд 12

Биохимические свойства Холерные вибрионы биохимически активны: 1. Сахаролитические свойства: разлагают до кислоты глюкозу, мальтозу, маннозу, сахарозу, маннит, лактозу (медленно), левулезу. не разлагают арабинозу, рамнозу, дульцит, инулин, инозит. обладает диастатической активностью - расщепляют растворимый крахмал и гликоген. По Хейбергу, все вибрионы делятся на шесть групп по отношению к трем сахарам – манноза, сахароза, арабиноза («триада Хейберга»). Первую группу, к которой относятся истинные возбудители холеры, составляют вибрионы, разлагающие маннозу и сахарозу и не разлагающие арабинозу. Остальные пять групп Хейберга объединяют нехолерные вибрионы.

Слайд 13

2. Протеолитические свойства: разжижают желатин с образованием «воронки», гидролизуют казеин, разжижают свернутую сыворотку, разлагают белки до аммиака и индола, не образуют H 2 S 3. Восстанавливают нитраты в нитриты –положительная нитрозоиндоловая реакция. 4. Имеют лизиндекарбоксилазу и орнитинде-карбоксилазу. 5. Продуцируют оксидазу

Слайд 14

Антигенная структура В ибрионы имеют 2 антигена: -термостабильные О-антигены -термолабильные Н-антигены. - По структуре О-АГ среди вибрионов выделяют > 150 серогрупп, определяемых в реакциях агглютинации. Возбудители классической холеры и холеры Эль-Тор объединяются в серогруппу 01. Антигены серогруппы 01 состоят из 3 компонентов А, В и С. Разные их сочетания образуют серовары : - сочетание субъединиц АВ- серовар Огава - сочетание АС – серовар Инаба - сочетание ABC - Гикошима. R -формы (шероховатые) колоний утрачивают О-АГ, М-формы (слизистые) изменяют структуру О-АГ; обе эти формы не агглютинируются стандартными О-сыворотками.

Слайд 15

Вибрионы серогруппы 0139 агглютинируются только сывороткой 0139 и вызывают холеру. Вибрионы серогрупп О2, О3, О4 вызывают энтериты и гастроэнтериты. Н-АГ являются общими для большой группы вибрионов, как патогенных, так и непатогенных. Из окружающей среды часто выделяют вибрионы, неагглютинирующиеся О1-сыворотками, но обладающие общими с холерными вибрионами Н-Аг. Такие вибрионы называют неагглютинирующимися или НАГ-вибрионами. Установлено более 60 серогрупп НАГ-вибрионов.

Слайд 16

Холерные вибрионы дифференцируют также с помощью бактериофагов. V. cholerae b. cholerae лизируются бактериофагами IV группы (по Mukerjee ); V. cholerae b. eltor лизируется бактериофагами V группы. Бактериофаги применяются для диагностики и лечения холеры.

Слайд 17

Факторы патогенности 1. Факторы адгезивности: Фимбрии определяют прикрепление к гликокаликсу и энтероцитам тонкой кишки; нейраминидаза обеспечивает взаимодействие с микроворсинками, размножение и колонизацию микробов; муциназа разжижает слизь и обеспечивает доступ вибрионов к эпителию тонкого отдела кишечника.

Слайд 18

2. Факторы инвазивности представлены фер-ментами. Они повышают проницаемость кишечной стенки и сосудов. Способствуют всасыванию токсинов. Ферменты: а) нейраминидаза – усиливает связывание холерного экзотоксина с эпителием слизистой тонкого отдела кишечника. б) гиалуронидаза в) фибринолизин г) коллагеназа д) плазмокоагулаза

Слайд 19

Токсинообразование. Вибрионы вырабатывают эндо- и экзотоксины. Экзотоксин – термолабильный энтеротоксин или холероген —белок, инактивируется фенолом и формалином, чувствителен к протеолиическим ферментам. Холероген содержит 2 субъединицы: А и В. Субъединица В образована пятью пептидами, обладает способностью взаимо-действовать с ганглиозидами клеток эпителия тонкой кишки, обеспечивает образование трансмембранного канала и проникновение в клетки компонента А. С компонентом В связана антигенная специфичность токсина.

Слайд 20

Компонент А состоит из субъединицы А1 (активный центр) — пептид, реализующий энтеротоксигенное действие, и пептида А2, связывающего оба компонента. Компонент А1 активизирует внутриклеточную аденилатциклазу, приводит к повышению содержания цАМФ. Изменяется деятельность ЦПМ, что приводит к изменению ионного потока: повышается выход Н 2 О и ионов Cl -, блокируется всасывание Na + и К +. Происходит выход электролитов и других жидкостей в просвет кишечника. Переполнение кишечника жидкостью приводит к профузной диарее и рвоте.

Слайд 21

Наблюдается потеря жидкости, солей натрия и калия, что служит основной причиной холерного алгида и смерти больного (если потеря жидкости составит 10% веса тела больного). Бактерии серогруппы 0139 также продуцируют энтеротоксин с такими же свойствами, но в меньших количествах. Фермент нейраминидаза усиливает связывание холерного экзотоксина с эпителием слизистой кишечника. Синтез факторов патогенности опосредован двумя лизогенизирующими бактериофагами.

Слайд 22

Эндотоксин запускает каскад арахидоновой кислоты, которая входит в состав фосфолипидов мембран клеток кишечника. Арахидоновая кислота запускает синтез простагландинсин-тетазы, в результате чего синтезируются простагландины Е и F. Они вызывают сокращение гладкой мускулатуры тонкого кишечника и обусловливают тенезмы и диарею. С эндотоксином связывают развитие симптомов общей интоксикации.

Слайд 23

Фактор «проницаемости» – токсическая субстанция, вызывающая повышенную проницаемость сосудов и клеточных мембран кишечной стенки. Гемолизины характерны для V. eltor (вызывают гемолиз эритроцитов человека и животных).

Слайд 24

Резистентность Вибрионы плохо переносят солнечную радиацию, высушивание, конкуреницию со стороны другой микрофлоры. В водоемах холерные вибрионы могут сохраняться до 2-3 недель, в выгребных ямах — до 3-4 месяцев. Длительно сохраняются в пищевых продуктах со щелочным рН и высокой влажностью, в одежде и постельном белье, испачканных испражнениями и рвотными массами больных. Биовар Эль-Тор более устойчив в окружающей среде, чем классический вибрион. Все вибрионы высокочувствительны к действию дезинфектантов, особенно с кислым рН, а также к кислотам.

Слайд 25

Эпидемиология. Холера - это острая антропонозная кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Пути заражения: 1 - водный – заражение происходит при употреблении инфицированной воды, при использовании ее с хозяйственной целью (мытье овощей, фруктов), при купании. Эпидемические вспышки. 2 - пищевой – возникают у ограниченного круга лиц, употреблявших инфицированные продукты (молоко, рыба, крабы, креветки, моллюски). В продуктах вибрионы выживают от 2 до 5 дней. 3 - контактный – п ри непосредственном контакте с больным человеком или через предметы, инфицированные выделениями больного.

Слайд 26

4 - смешанный путь – наиболее частый. Инфицирующая доза – не менее 10 5 -10 7 вибрионов в 1 мл воды или 1 г пищевых продуктов, при меньшей дозе возможна их гибель в кислой среде желудка. Определенную роль в распространении холеры играют мухи. Эпидемии могут протекать в виде острых вспышек заболеваний и в виде вялотекущих эпидемий с постоянно регистрируемой заболеваемостью. Восприимчивость к холере высокая.

Слайд 27

Группы риска Наиболее подвержены заболеванию лица с: - низкой кислотностью желудочного сока, - страдающие анемией, - глистными инвазиями, - перенесшие операцию на желудке (резек-ция), - лица с ослабленной иммунной системой, особенно с гипоиммуноглобулинемией А, - страдающие алкоголизмом, - при употреблении минеральной воды.

Слайд 28

Источник инфекции — больной человек или вибрионоситель. Больной человек: 1 - больной типичной формой холеры, выделяет в первые 4-5 дней болезни до 10-20 л и более испражнений в сутки, содержащих 10 -10 вибрионов в 1 мл. 2 - больной субклинической формой холеры, выделяет меньшее количество испражнений, но остается активным, не исключается из сферы общественной жизни, что делает его эпидемически опасным; 3 - больной холерой, находящийся в инкубационном периоде.

Слайд 29

Бактерионосительство: 1 - реконвалесцент после типичной или субклинической форм болезни - продолжает выделять вибрионы. 2 - здоровый транзиторный носитель-выделитель, периодически выделяющий до 100-10 000 вибрионов в 1 г испражнений. Обычно носительство продолжается до 10-14 дней.

Слайд 30

Особенности современной холеры Эль-Тор - длительное вибрионосительство после заболевания - значительное количество больных с атипичной формой заболевания - формирование большого числа здоровых носителей вокруг больного (1:100) и объектов внешней среды - длительное выживание V. eltor в окружающей среде, в частности, в воде рек и морей – до 15 дней.

Слайд 31

Большую роль играет несоблюдение правил личной и коммунальной гигиены. Подъем заболеваемости обычно отмечается в теплый, влажный сезон, что связано с лучшей сохраняемостью возбудителя в окружающей среде, обилием мух, скученностью населения.

Слайд 32

ПАТОГЕНЕЗ Заражение холерой происходит через рот. Попав в желудок, часть м/о гибнет в кислой среде желудка, а часть проникает в кишечник, где щелочная среда и обилие продуктов распада белка, в частности пептон, способствуют их размножению. Холерные вибрионы относятся к м/о, осуществляющим патогенное действие без проникновения в клетку эпителия ( I тип взамодействия).

Слайд 33

В тонком кишечнике вибрионы прикрепляются к гликокаликсу и микроворсинкам эпителия за счет фимбрий и нейраминидазы. Затем вибрионы начинают размножаться. Основная роль в развитии симптомов холеры принадлежит энтеротоксину - холерогену. Под его влиянием усиливается синтез цАМФ, регулирующего уровень секреции воды и электролитов кишечной стенкой в норме и патологии. Слизистая оболочка тонкого кишечника начинает выделять огромное количество воды и электролитов в просвет кишечника. Учащается стул, появляется рвота. Это приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, обезвоживанию, сгущению крови, гипокалиемии, метаболическому ацидозу, анурии. Инкубационный период варьирует от нескольких часов до 5 дней (в среднем 2—3 дня).

Слайд 34

Клинические проявления Болезнь начинается остро с появления жидкого стула, недомогания, слабости, незначительного повышения температуры. Тяжелый больной в сутки выделяет до 30 л жидкости. Стул носит характер «рисового отвара» - бесцветные обильные испражнения со сладковатым запахом: «рыбный запах» (не фекальный). Частота дефекации от 3 до 10 раз в сутки, в тяжелых случаях - не поддается счету. Вслед за поносом появляется обильная повторная рвота. Могут быть боли в животе и тенезмы. Развивается обезвоживание. Помимо клинической картины энтерита (или гастроэнтерита) в тяжелых случаях может развиваться почечная недостаточность, афония, гипотензия, сердечная недостаточность, гипотермия («холерный алгид»). При неправильном лечении летальность при алгиде достигает 60 %.

Слайд 35

В зависимости от степени обезвоживания организма выделяют три формы холеры: 1 - легкая – характеризуется обезвоживанием I степени, дефицит массы тела - не более 3-5%; 2 - среднетяжелая – обезвоживания II степени (потеря массы тела до 8%); 3 - тяжелая – обезвоживание III - IV степени (потеря массы тела более 8-10%) – холерный алгид: 4 - наиболее тяжелая форма холеры – носит название сухой. Смерть наступает в первые часы заболевания до появления поноса и рвоты за счет выраженной интоксикации – за счет эндотоксического и энтеротоксического шока.

Слайд 36

Иммунитет После перенесенного заболевания формируется напряженный непродолжительный антимик-робный и антитоксический – гуморальный иммунитет. В разгар заболевания появляются Ig M, IgG, IgA. В период реконвалесценции уровень IgA повышается, а уровень остальных снижается. Секреторные IgA играют большую роль, особенно в начале инфекции, препятствуя прикреплению возбудителя к микроворсинкам, гликокаликсу, энтероцитам, обеспечивая местный иммунитет. Существует индивидуальная предрасположен-ность к холере.

Слайд 37

Микробиологическая диагностика Проводится в специальных лабораториях с соблюдением строгого противоэпидемического режима, исключающего возможность лабораторного заражения и выноса инфекции за пределы лаборатории. В основе диагностики лежат выделение и идентификация возбудителя. Материалом для исследования могут быть выделения от больных и носителей (испражнения, рвотные массы, желчь), объекты окружающей среды (вода, пищевые продукты, белье, сточные воды, гидробионты, смывы с объектов окружающей среды и др.).

Слайд 38

Методы исследования: 1 – бактериологический – «золотой стандарт», 2 – бактериоскопический – РИФ, 3 – серологический – редко.

Слайд 39

Бактериологический метод: Исследования проводят поэтапно. Интервалы между исследованиями должны быть максимально короткими. Пересевы на жидкие среды проводят через 6-8 ч., а на плотные – через 12-18 ч. Поэтапные исследования требуют круглосуточной работы лаборатории. ЭТАП 1. Исследуемый материал засевают на: 1 - % пептонную воду из расчета 0.5 – 1.0 мл материала на 50-100 мл среды; 2 - 1% пептонную воду с теллуритом калия; 3 - щелочной МПА; 4 - селективную среду - TCBS. Если в исследуемом материале есть холерный фаг, то параллельно засевают на среды с антифаговой сывороткой. Параллельно из собранного материала готовят мазки, фиксируют их в смеси Никифорова 15-20 мин (эфир : этиловый спирт =1:1), окрашивают карболовым фуксином и по Граму. При наличии Грамотрицательных, сходных с холерным вибрионом бактерий, проверяют подвижность в «висячей» или «раздавленной» капле.

Слайд 40

ЭТАП 2. Изучают рост на первой среде накопления через 6-8 ч. инкубации в термостате – 37 ºC. Холерные вибрионы вследствие интенсивного роста на малопитательной среде щелочной реакции опережают рост сопутствующей микрофлоры, дают гомогенную муть и скапливаются на поверхности среды в виде нежной голубоватой просвечивающей пленки. Пленку или материал с поверхности плотной среды: 1) засевают на 2-ю среду накопления -1% пептонную воду 2) делают мазок -фиксируют их в смеси Никифорова 15-20 мин (эфир : этиловый спирт =1:1), окрашивают карболовым фуксином и по Граму. При наличии Гр -, сходных с холерным вибрионом бактерий, то 3) ставят ориентировочную реакцию агглютинации с диагностической сывороткой. Для этого на обезжиренное стекло наносят 1 каплю О-сыворотки, в разведении в 100 раз. Контроль - капля раствора хлорида натрия. В обе капли вносят материал из пленки и тщательно эмульгируют. Наличие в капле сыворотки агглютинации и отсутствие ее в контроле расценивается как положительная реакция. В этом случаи пленку засевают на щелочной агар.

Слайд 41

ЭТАП 3. Через 12-14 ч. посевы вынимают из термостата. Изучают рост на плотных питательных средах. На щелочном агаре холерный вибрион растет в виде круглых, гладких, плоских, голубоватых, просвечивающих в проходящем свете, гомогенных, с ровными краями колоний диаметром до 2 мм. Консистенция колоний маслянистая, они легко снимаются и эмульгируются. Отбирают не менее 5 подозрительных колоний и ставя реакцию агглютинации с О-сывороткой. При + результате ставят ориентировочную рекцию агглютинации с типовыми сыворотками Огава и Инаба. Наличие положительной р-ции агглютинации при типичной морфологии и культуральных свойств дает право дать предварительный положительный ответ через 12-18 ч. Материал из типичных колоний отсевают на полиуглеводную среду (содержит 2-3 сахара) для накопления чистой культуры.

Слайд 42

ЭТАП 4. Через 12-14 ч. посевы вынимают из термостата. На полиуглеводной среде цвет столбика изменяется за счет расщеплении глюкозы и сахарозы (лактоза медленно), скошенная часть не изменяется. Полученную культуру идентифицируют по морфологическим, биохимическим и антигенным свойствам.

Слайд 43

Для дифференциации b. cholerae и b. eltor используют следующие тесты: 1 - определение фаголизабельности культур ; 2 - рост на агаре с полимиксином ( b. cholerae – не растут, а b. eltor вырастает); 3 - реакция гемагглютинации куриных эритроцитов ( b. cholerae не дают агглютинации, b. eltor агглютинируют куриные эритроциты); 4 - изучение гемолитической активности. Растворение эритроцитов барана («лаковая кровь») свидетельствует о наступившем гемолизе, который вызывают b. eltor ; 5 - реакция Фогеса-Проскауэра положительная для b. eltor +.

Слайд 44

6 - холера – рот-тест. Для постановки теста к росту испытуемой культуры в пептонной воде содержащей 0.01 % нитрата калия или натрия, добавляют 1-2 кап. конц. H 2 SO 4 используется для отличия V. cholerae от других вибрионов. Положительная реакция проявляется в окрашивании среды (после добавления концентратов соляной к-ты) в красный цвет, что свидетельствует о наличии в среде нитрозоиндола, который образуется в случае выделения вибрионом индола и редукция нитратов в нитриты. V. cholerae дает оложительную реакцию - нитрозоиндоловую пробу. 7 - гексаминовый тест – культуру выращивают на бульоне с глюкозой, гексамином (уротропином) и индикатором бромтимоловым синим. В положительном случаи через 6-8 ч. наблюдается изменение зеленого цвета среды на желтый (+ для b. eltor ) Бактериологический анализ на холеру предусматривают выдачу окончательного ответа о результатах идентификации выделенных культур через 48 ч., а определение их вирулентности - через 60 ч. с начала исследования.

Слайд 45

Серологический метод диагностики 1. Реакция агглютинации с сывороткой больного и 5-часовой агаровой культуры холерного вибриона, диагностический титр 1:40. 2. Обнаружение копроантител ИФА-методом. 3. Реакция определения титра виброцидных АТ – бактериолизинов –РСК.

Слайд 46

Ускоренные методы диагностики 1. Метод иммобилизации и микроагглютинаци вибрионов противохолерной О 1 -сывороткой с использованием фазовоконтрастного микроскопа. Исследование занимает несколько минут. 2. Метод макроагглютинации под влиянием специфической противохолерной О-сыворотки при подращивании нативного материала на пептонной воде. Ответ можно получить через 3-4 ч. 3. Иммунофлюоресцентный метод, выявляющий специфическое свечение комплекса АГ+АТ при обработке нативного материала флюоресцирующими сыворотками. Ответ через 1.5-2 ч. – РИФ. 4. ПЦР-диагностика.

Слайд 47

Лечение проводится в трех направлениях: а) регидратация (восполнение потерь жидкости и электролитов введением изотонических, апирогенных солевых растворов, а также плазмозаменяющих жидкостей внутривенно или per as ); б) антибактериальная терапия (антибиотики широкого спектра действия: тетрациклины, хлорамфеникол, а также фторхинолоны); в) симптоматическая терапия.

Слайд 48

Профилактика НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА. 1. Активное выявление заболевших путем подворных обходов, провизорная госпитализация и обследование на холеру всех больных с ОКИ. 2. Выявление контактных, изоляция их или медицинское наблюдение в течение 5 дней, бактериологическое обследование на холеру и профилактическое лечение антибиотиками – тетрациклин 0.3 – 3 р/д в течение 4 сут. 3. Текущая и заключительная дезинфекция. 4. Временное гиперхлорирование воды и технических водопроводов.

Последний слайд презентации: Вибрионы – возбудители холеры ( Vibrio cholerae )

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА Применяется вакцина холерная сухая (холероген-анатоксин+О-антиген). Современная вакцина представляет собой комплексный препарат, состоящий из холероген-анатоксина (70 %) и химического О-антигена (30 %) обоих биоваров и сероваров Огава и Инаба. Прививка обеспечивает выработку вибриоцидных антител и антитоксинов в высоких титрах. Применяется у лиц от 7 до 60 лет. Способ применения и доза: п/к шприцем (все декретированные возраста) или безигольным инъектором (подростки и взрослые). Вакцинацию проводят однократно, ревакцинацию по эпидпоказаниям через 3 мес., 1 год. Вакцину растворяют в 0.9 % растворе натрия хлорида – 1 доза в 0.5 мл, для ревакцинации 0.5 в 1 мл. Вакцинация населения проводится по эпидемическим показаниям.