Первый слайд презентации: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Возбудители кишечных инфекций: эшерихиозов, шигеллезов, сальмонеллезов, холеры Лектор: Доктор медицинских наук, профессор Н.И.Потатуркина -Нестерова

Слайд 2: План лекции

Общая характеристика семейства энтеробактерий. Таксономия и биологические свойства эшерихий. Условно патогенные эшерихии, их роль в жизнедеятельности организма человека, вызываемые заболевания. Патогенные кишечные палочки. Классификация. Эпидемиология и патогенез колиэнтерита. Микробиологическая диагностика, лечение и специфическая профилактика колиэнтерита. Таксономия и биологические свойства шигелл. Эпидемиология и патогенез дизентерии. Микробиологическая диагностика, лечение и специфическая профилактика дизентерии. Т аксономия и биологические свойства сальмонелл – возбудителей сальмонеллезов. Эпидемиология и патогенез брюшного тифа и паратифа, сальмонеллезной токсикоинфекции. Микробиологическая диагностика, лечение и специфическая профилактика брюшного тифа и паратифа, сальмонеллезной токсикоинфекции.

Семейство: Enterobacteriaceae род : Escherichia вид: E. coli Кишечные палочки рассматри - вают как санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ) при анализе воды и пищевых продуктов.

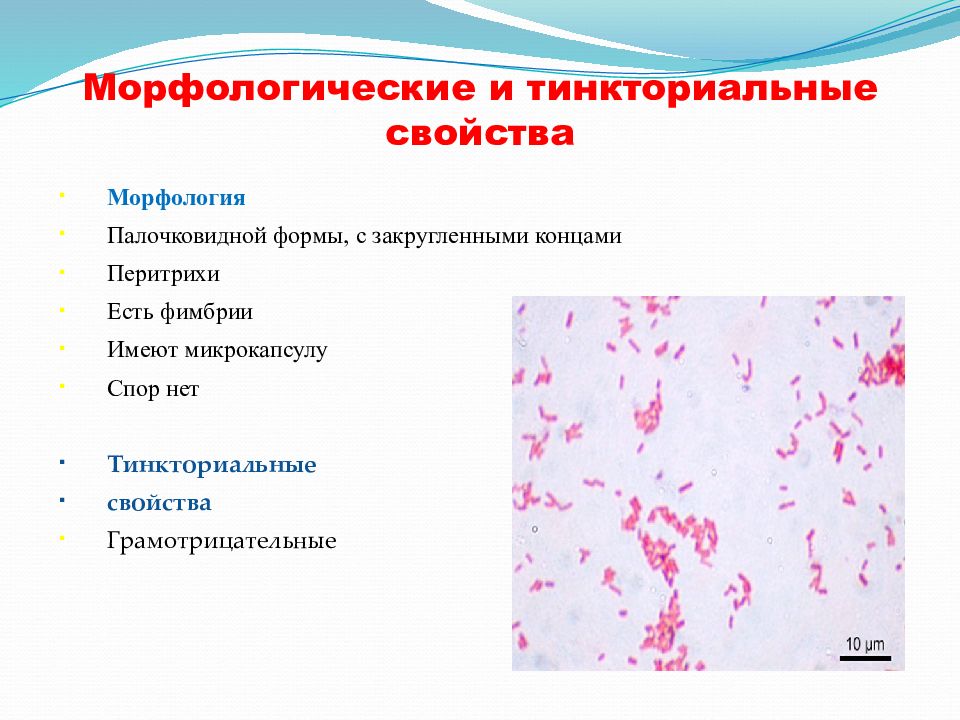

Слайд 4: Морфологические и тинкториальные свойства

Морфология Палочковидной формы, с закругленными концами Перитрихи Есть фимбрии Имеют микрокапсулу Спор нет Тинкториальные свойства Грамотрицательные

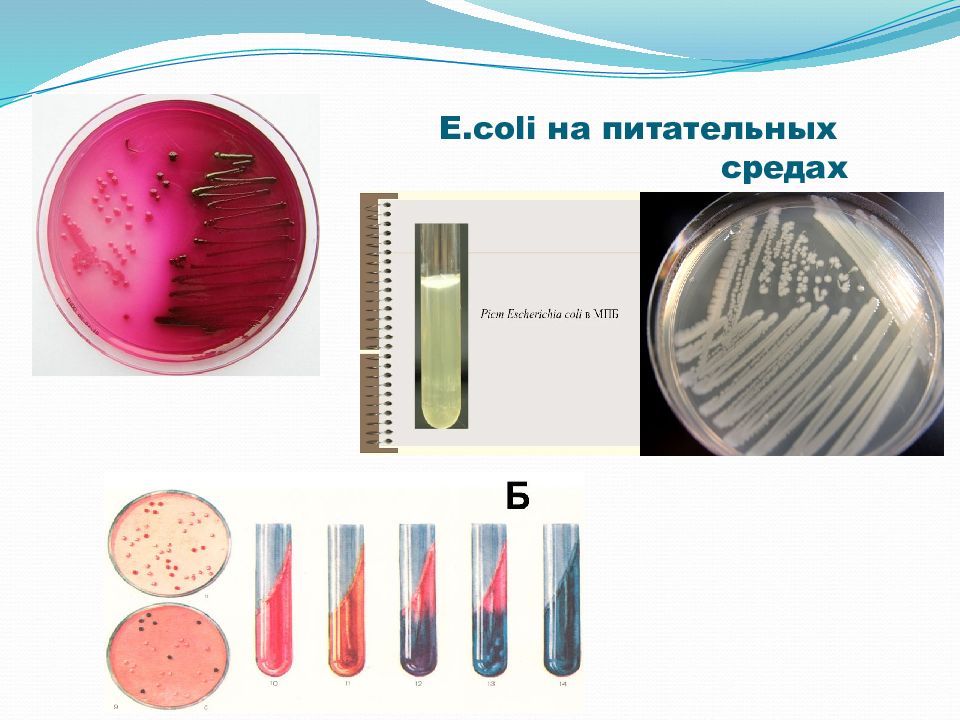

Слайд 5: Культуральные свойства

К питательным средам эшерихии не требовательны : - на МПА колонии средних размеров, серовато-белые, гладкие, блестящие, с ровными краями (S-форма); в жидких средах ( МПБ ) – равномерное помутнение. Дифференциально-диагностические среды: - ср. Эндо – малиновые колонии с металлическим блеском (расщепляют Л до КГ – восстановление цвета фуксина); - ср. Ресселя (содержит Л и Г, МПА, индикатор ) - ср. Клиглера – при расщеплении Г столбик в глубине среды желтеет, Л – желтеет скошенная поверхность; - ср. Мак-Конки (содержит лактозу) – круглые ярко-розовые колонии; - ср. Плоскирева – лактозоположительные штаммы образуют колонии брусничного цвета; - ср. Левина образуют темно-фиолетовые (черные) колонии с зеленоватым оттенком

Слайд 6: E. coli на питательных средах

Слайд 7: Биохимические свойства

Факультативные анаэробы Проба Кларка с метилрот положительная (тест на образование К при ферментации Г) – красное окрашивание Реакция Фогеса-Проскауэра отрицательная (проба на ацетилметилкарбинол ) – желтая окраска Обладают сахаролитическими свойствами – расщепляют Л, Г, Мн, Мз с образованием кислоты (К) и газа (Г). Индол +, сероводород -. Оксидаза - отр. (бумажный индикатор не синеет) Протеолитическая активность выражена слабо – желатин они не разжижают, Мочевину не разлагают. Среди эшерихий выявляются как гемолитические штаммы, дающие полный α-гемолиз, так и негемолитические штаммы

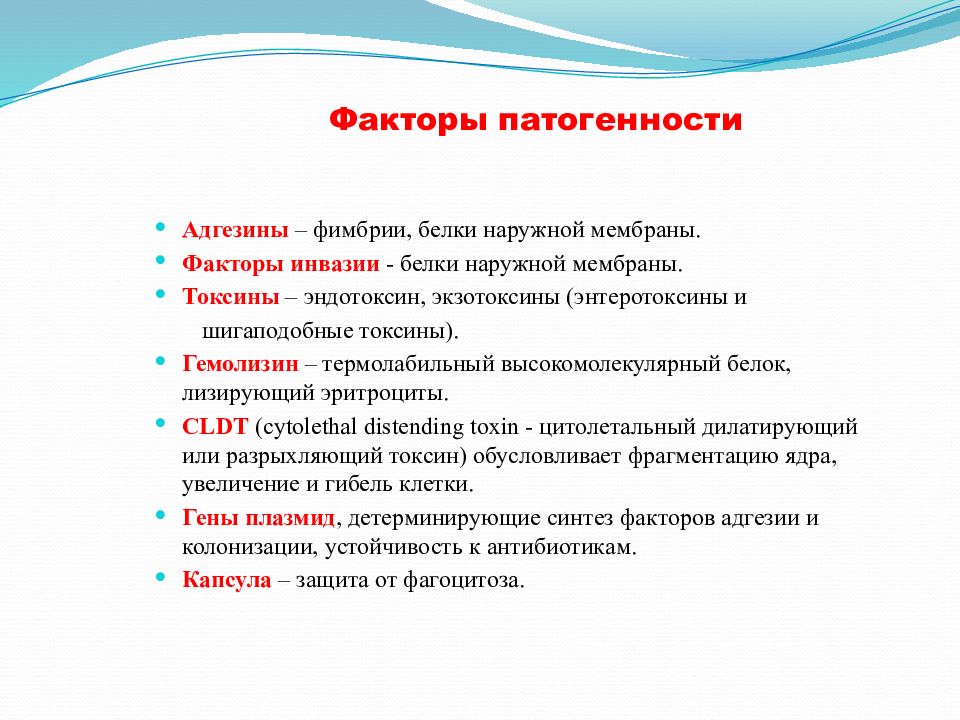

Слайд 9: Факторы патогенности

Адгезины – фимбрии, белки наружной мембраны. Факторы инвазии - белки наружной мембраны. Токсины – эндотоксин, экзотоксины ( энтеротоксины и шигаподобные токсины). Гемолизин – термолабильный высокомолекулярный белок, лизирующий эритроциты. CLDT ( cytolethal distending toxin - цитолетальный дилатирующий или разрыхляющий токсин) обусловливает фрагментацию ядра, увеличение и гибель клетки. Гены плазмид, детерминирующие синтез факторов адгезии и колонизации, устойчивость к антибиотикам. Капсула – защита от фагоцитоза.

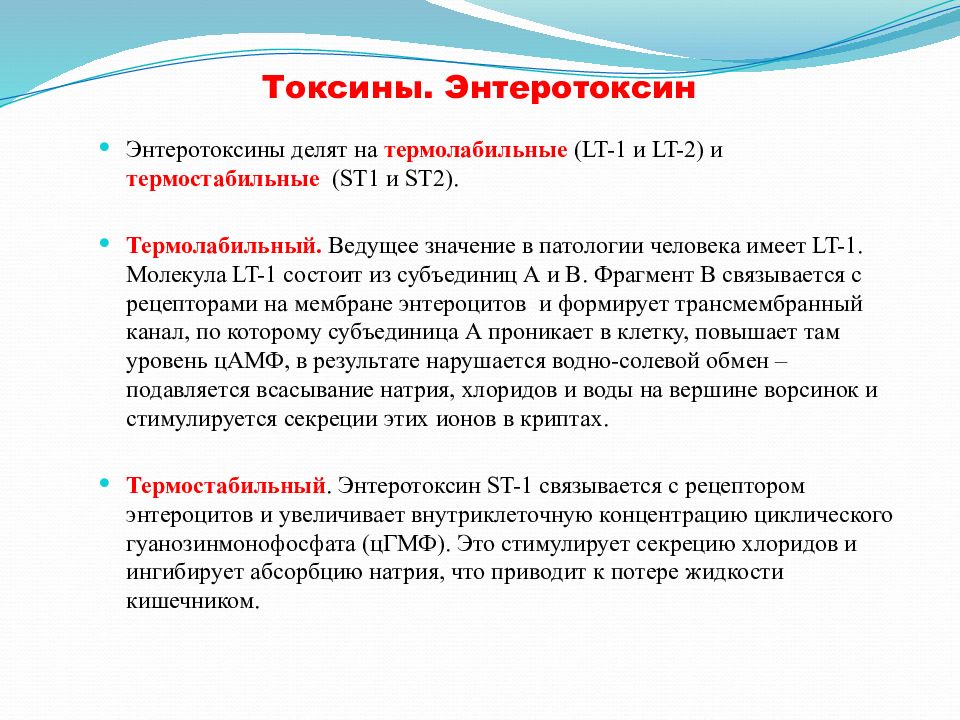

Слайд 10: Токсины. Энтеротоксин

Энтеротоксины делят на термолабильные (LT-1 и LT-2) и термостабильные (ST1 и ST2). Термолабильный. Ведущее значение в патологии человека имеет LT-1. Молекула LT-1 состоит из субъединиц А и В. Фрагмент В связывается с рецепторами на мембране энтероцитов и формирует трансмембранный канал, по которому субъединица А проникает в клетку, повышает там уровень цАМФ, в результате нарушается водно-солевой обмен – подавляется всасывание натрия, хлоридов и воды на вершине ворсинок и стимулируется секреции этих ионов в криптах. Термостабильный. Энтеротоксин ST-1 связывается с рецептором энтероцитов и увеличивает внутриклеточную концентрацию циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ). Это стимулирует секрецию хлоридов и ингибирует абсорбцию натрия, что приводит к потере жидкости кишечником.

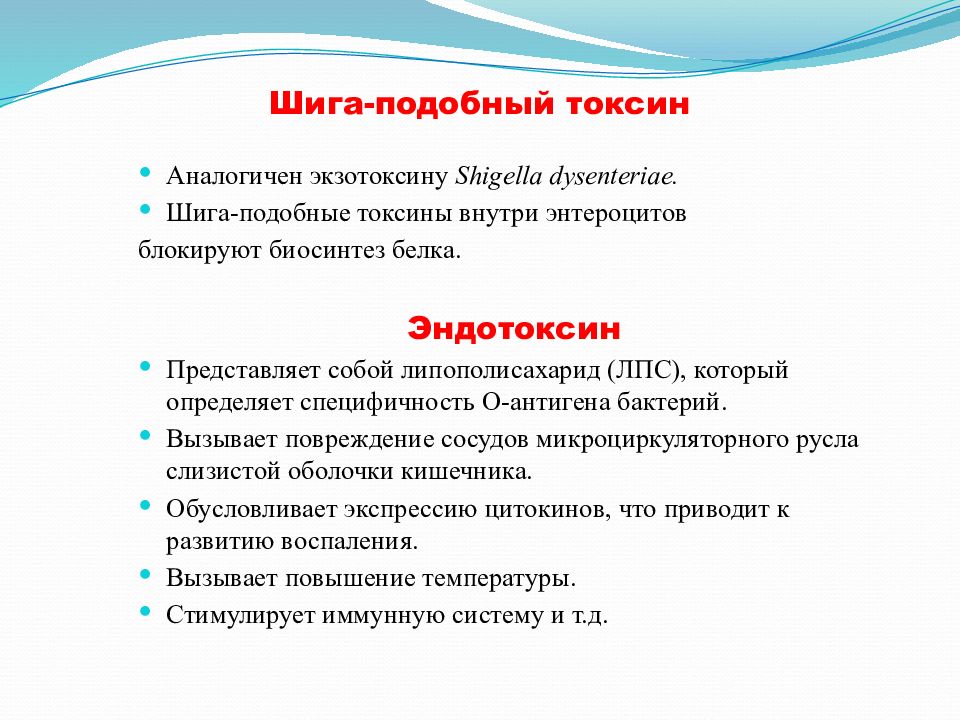

Слайд 11: Шига-подобный токсин

Аналогичен экзотоксину Shigella dysenteriae. Шига -подобные токсины внутри энтероцитов блокируют биосинтез белка. Эндотоксин Представляет собой липополисахарид (ЛПС), который определяет специфичность О-антигена бактерий. Вызывает повреждение сосудов микроциркуляторного русла слизистой оболочки кишечника. Обусловливает экспрессию цитокинов, что приводит к развитию воспаления. Вызывает повышение температуры. Стимулирует иммунную систему и т.д.

Слайд 12: Антигенная структура

О-соматический – групповой (171 разновидностей) Н-жгутиковый - типоспецифический (57 серовариантов) К- капсульный (A, B, L-фракции - 97 разновидностей) М - у штаммов вырабатывающих слизистое вещество По патогенным свойствам различают: 1) патогенные E.coli 2)условно-патогенные E.coli.

Слайд 13: Условно-патогенные E. coli

Escherichia coli в кишечнике человека появляются в первые дни после рождения и сохраняются на протяжении жизни. В фекалиях здорового человека кишечные палочки (типичные) выявляются в количестве 10 7 -10 8 КОЕ/г содержимого толстой кишки. Гемолитические кишечные палочки должны отсутствовать. Вызывают внекишечные эндогенные инфекции : пиогенные поражения урогенитальной области, дыхательной системы, хирургические осложнения, сепсис и др.

Слайд 14: Патогенные кишечные палочки

Отличаются от условно патогенных: определенными постоянными антигенами, наличием факторов патогенности, способностью вызывать гемолиз на КА. Классификация Энтеротоксигенные (ЭТКП) Энтеропатогенные (ЭПКП) Энтероинвазивные (ЭИКП) Энтерогеморрагические (ЭГКП) Энтероадгезивные (ЭАКП) Генетические детерминанты патогенности локализованы в хромосомах, плазмидах, транспазонах, умеренных фагах

Слайд 15: Энтеротоксигенные (ЭТКП)

Серовары: О6, О128, О153, О78 Вызывают: холероподобные заболевания, диарея путешественников Размножаются на поверхности эпителия. Не инвазируют стенку кишечника Вызывают холероподобные формы кишечных инфекций у взрослых и детей, воспалительную реакцию. Водянистые испаражнения без примесей слизи и крови

Слайд 16: Механизм

Нарушение водно-солевого обмена. Гиперсекреция Na+, Cl- при нарушении всасывания Н2О Термолабильная фракция – LT и термостабильная фракция – ST повышают содержание цАМФ, что приводит к диареегенному эффекту Факторы патогенности – адгезины, энтеротоксин :

Слайд 17: Энтеропатогенные

Серовары : О55, О127, О111 Поражают тонкую кишку у детей младшего возраста – вызывают колиэнтерит Попав в кишечник адгезируются на энтероцитах и впрыскивают в клетку эффекторные белки, что приводит клетку к гибели Энтероадгезивные Kолонизируют тонкий и толстый отделы кишечника вызывая секреторную диарею Могут вызвать осложнение : воспаление слизистой и геморрагический колит

Слайд 18: Энтерогеморрагические

О157, О26, О145 Факторы патогенности: адгезины, шигоподобный токсин Колонизируют толстую кишку и вызывают геморрагический колит Тошнота, рвота, гемолитико-уремический синдром (гемолитическая анемия), острая почечная недостаточность

Слайд 19: Эпидемиология

В норме условно-патогенные кишечные палочки заболевания не вызывают Патогенные: источник – больной, бактерионоситель Механизм передачи – фекально-оральный. Пути передачи – водный, пищевой, контактно-бытовой. Вызываемое заболевание – колиэнтерит Возбудитель устойчив в окружающей среде, может сохраняться до нескольких месяцев Иммунитет: кратковременный, ненапряженный, группоспецифический

Слайд 20: Лабораторная диагностика колиэнтерита

Основные методы диагностики: 1) бактериологический (1 д.-ср. Эндо, 2 д.-10 колоний малинового цвета РА с поливалентносй сывороткой, пересев на ср. Ресселя, 3 д. - биохимические свойства, а/г, а/б-резистентность) 2) серологический (определение О- и К- антигенов при помощи диагностических сывороток) 3) ПЦР

Слайд 22: Профилактика и лечение

Специфическая профилактика отсутствует Лечение : комплексное, направленное на восстановление водного баланса организма. В тяжелых случаях – антибактериальные препараты и симптоматическая терапия Фторхинолоны: ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин Макролиды: макропен Хлорамфеникол Сульфаниламиды Рифаксимин - кишечный антибиотик, который относится к группе «невсасывающихся»

Слайд 23: ШИГЕЛЛЫ. ВОЗБУДИТЕЛИ ШИГЕЛЛЕЗОВ

Первый возбудитель дизентерии был открыт А. В. Григорьевым (1891), а в 1898 г. японский ученый Шига изучил и описал его. Семейство: Enterobacteri а ceae Род: Shigella Виды: группа А: S. dysenteriae (16 сероваров ) Григорьева- Шиги Штутцера-Шмитца Группа Лардж -Сакса гр. В: S. flexneri (9 сероваров ) гр. С: S. boydii (18 сероваров ) гр. D: S. sonnei (1 серовар )

Слайд 24: Биологические свойства

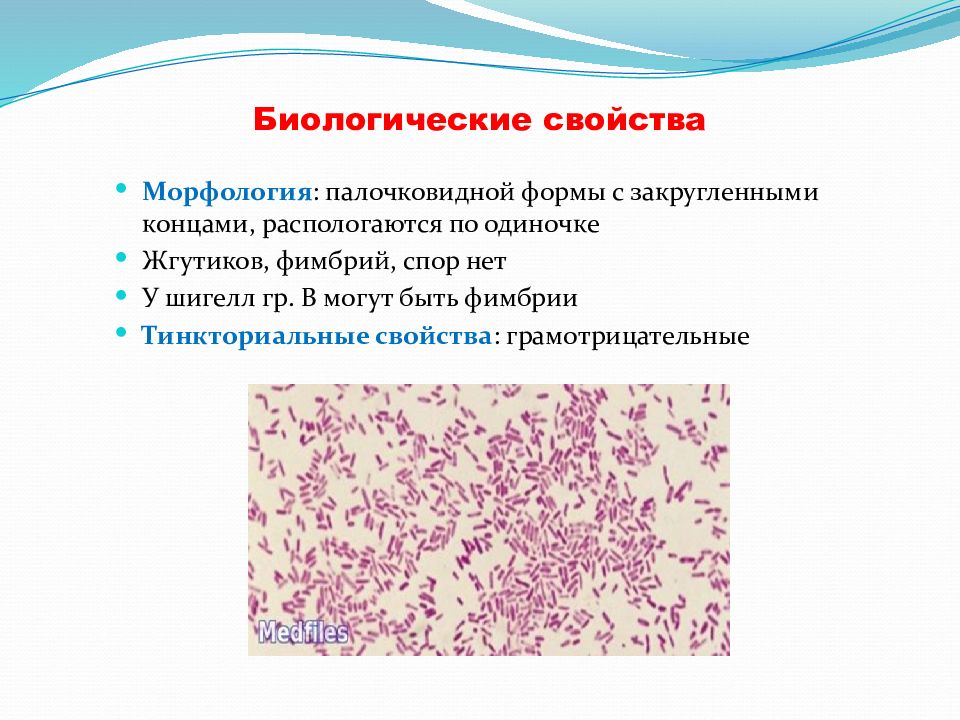

Морфология : палочковидной формы с закругленными концами, распологаются по одиночке Жгутиков, фимбрий, спор нет У шигелл гр. В могут быть фимбрии Тинкториальные свойства : грамотрицательные

Слайд 25: Культуральные свойства

К питательным средам не требовательны Дифференциально-диагностическая среда – среда ЭНДО, ЛЕВИНА, ПЛОСКИРЕВА, МакКонки На плотных средах - мелкие, гладкие, блестящие полупрозрачные колонии в жидких средах (МПБ) – диффузное помутнение

Слайд 26: Биохимические свойства

Факультативные анаэробы Биохимически мало активны Реакция Фогеса-Проскауэра с ацитилметилкарбинолом –; Реакция Кларка с метилрот +; Не образуют сероводород; Не расщепляют мочевину Сахаролитическая активность Маннитнегативные S. dysenteriae – ферментируют Г до К Маннитпозитивные S. flexneri – ферментируют Г, М, Мл до К S. boydii - ферментируют Г, М, Мл до К S. sonnei – ферментируют Л ( медл.), Г, М, Мл, С до К

Слайд 27: Антигенная структура

О- соматический антиген, термостабильный К- капсульный антиген, термолабильный Токсины S. dysenteriae – экзотоксин (токсин Шига ), термолабильный, белковый, состоит из двух компонентов А и В. В – способствует прикреплению к эндотелию сосудов, А – проникает в кл., ингибирует 60s-субъединицы рибосом и блокирует синтез белка Остальные шигеллы – эндотоксин Факторы патогенности Адгезины, белок инвазии, токсины, капсула

Слайд 28: Эпидемиология

Вызываемое заболевание – шигеллез (бактериальная дизентерия) Источник : бактерионоситель, больной с первого дня заболевания Антропоноз с фекально-оральным механизмом передачи. Пути передачи: контактно-бытовой, алиментарный Во внешней среде могут сохраняться: в канализационных водах до 25 -30, в почве до 3-4 дней и даже более месяца. В пищевых продуктах шигеллы могут не только сохраняться, но и размножаться, что наиболее характерно для S.sonnei. При воздействии высокой температуры и дезинфицирующих растворов шигеллы погибают Иммунитет : видоспецифический – IgA, лимфоциты

Слайд 29: Патогенез

Инкубационный период – 1-7 дней. Адгезия и проникновение в эпителиоциты толстой кишки, затем в подслизистую оболочку, где развивается острая воспалительная реакция. Преимущественно поражают дистальный отдел толстой кишки Внутриклеточное паразитирование в эпителиоцитах, нейтрофилы выделяют цитокины, что усиливает воспаления. Токсигенность (энтеротоксин, цитотоксин), образование эрозий, кровь в фекалиях. Поражения кишечника имеют различный характер: от катарального воспаления до эрозивно-язвенного и даже фибринозно-некротического, что и определяет тяжесть болезни. ГЗТ Возможна хронизация, бактерионосительство.

Слайд 30: Клинические проявления

1) Гипертермия 2) Общая интоксикация, которая проявляется следующими признаками: - слабость, головокружение, тошнота, рвота, - головная боль, вялость. Колит, развивается из-за повреждения толстого отдела кишечника. Характеризуется сильными абдоминальными болями, которые не прекращаются после акта дефекации, а также тенезмами – болезненные позывы к испражнению, боль локализуется в прямой кишке, учащенный стул.

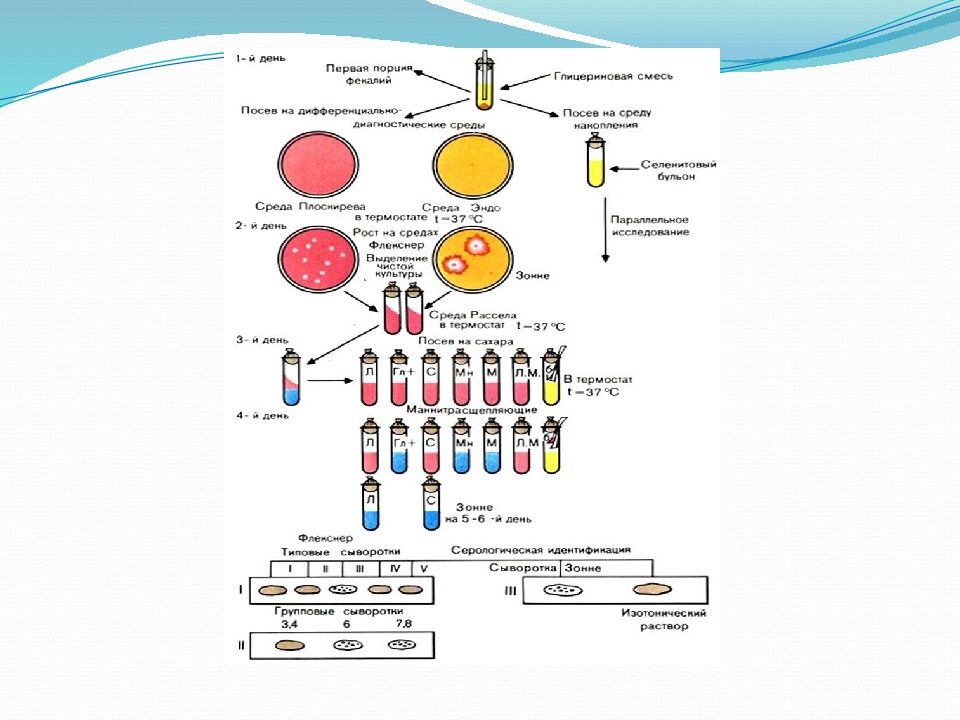

Слайд 31: Микробиологическая диагностика

Исследуемый материал : фекалии, рвотные массы, промывные воды желудка, пищевые продукты Основные методы диагностики: - Бактериологический - Серологический (РНГА) - ПЦР

Слайд 33: Специфическая профилактика

Химическая вакцина Вианвак (брюшнотифозная химическая полисахаридная жидкая) Препарат вводят один раз, подкожно, в верхнюю треть плеча. Бактериофаг Лечение Антибиотики - препараты выбора фторхинолоны : ципрофлоксацин по 0,5-0,75 г два раза в день после еды; офлоксацин по 0,2-0,4 г два раза в день внутрь или в/в; пефлоксацин по 0,4 г два раза в день внутрь или в/в. Высокоэффективен цефтриаксон (альтернативный препарат) по 1,0-2,0 г в/в один раз в сутки.

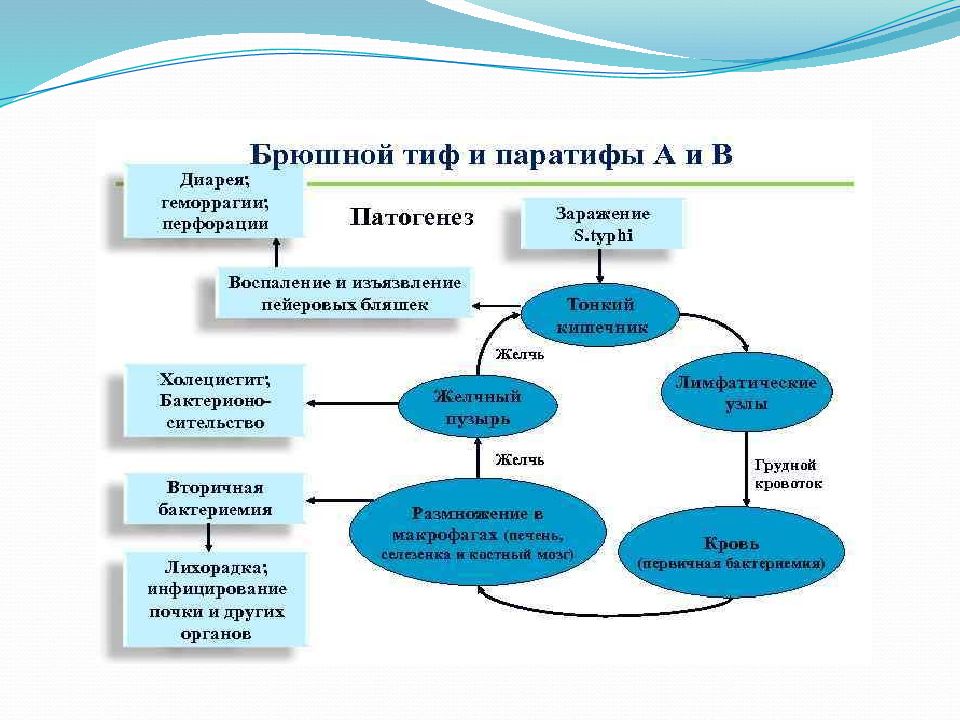

Слайд 34: Сальмонеллы – возбудители брюшного тифа и паратифа

Семейство Enterobacteriaceae Род Salmonella Виды S. typhi S. paratyphi A S. paratyphi B (S. schottmuelleri) Брюшной тиф – это острая кишечная инфекция, отличающаяся циклическим течением с преимущественным поражением лимфатической системы кишечника, сопровождающимся общей интоксикацией и экзантемой (кожная сыпь).

Слайд 35: Биологические свойства

Факультативные анаэробы Палочковидные бактерии с закругленными концами Часть штаммов имеет жгутики, некоторые – не имеют Спор и капсул не образуют Тинкториальные свойства: грамотрицательные

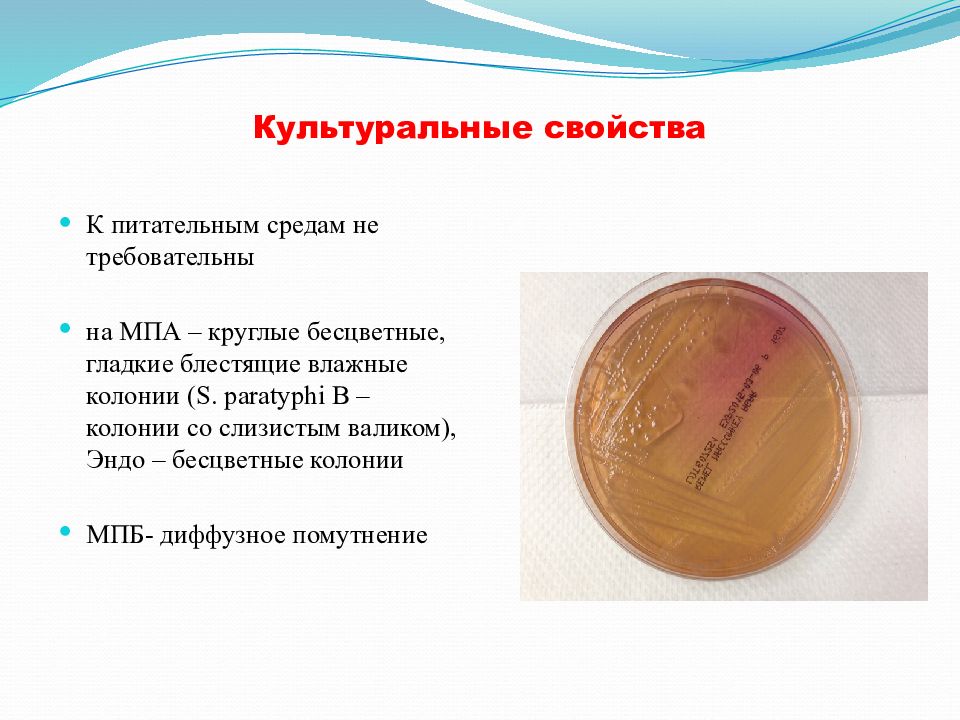

Слайд 36: Культуральные свойства

К питательным средам не требовательны на МПА – круглые бесцветные, гладкие блестящие влажные колонии (S. paratyphi B –колонии со слизистым валиком), Эндо – бесцветные колонии МПБ- диффузное помутнение

Слайд 37: Биохимические свойства

S. typhi –Г, Мн, Мз до К Ферментируют пептоны с образованием Н2S. S. paratyphi A – Г, Мн, Мз до К и Г, Н 2 S - S. paratyphi B – Г, Мн, Мз до К и Г, Н 2 S +

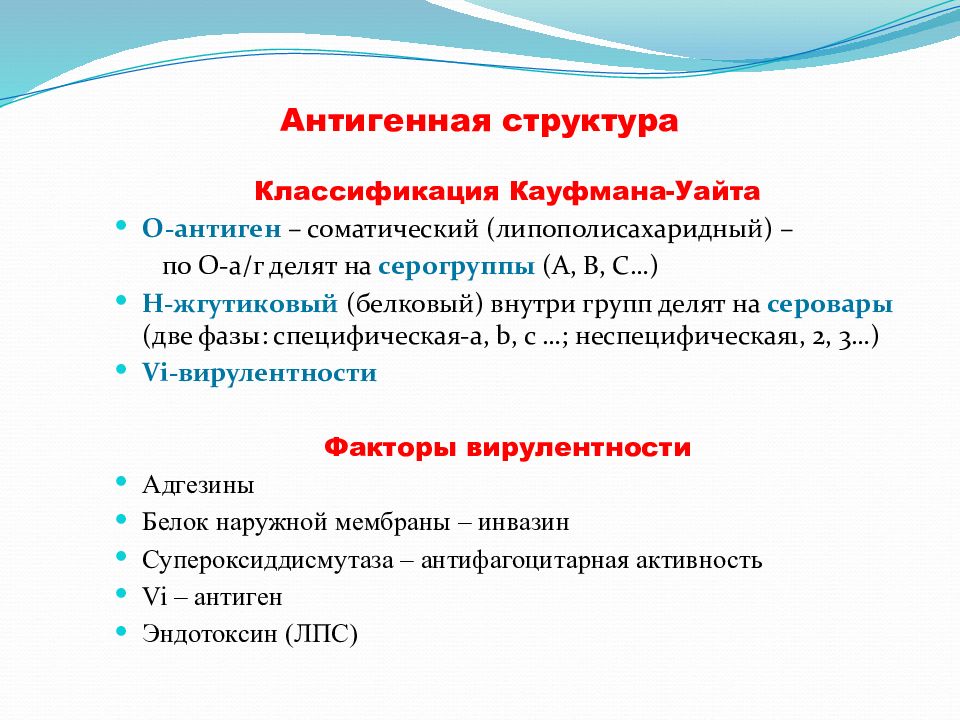

Слайд 38: Антигенная структура

Классификация Кауфмана-Уайта О-антиген – соматический ( липополисахаридный ) – по О-а/г делят на серогруппы (A, B, C…) Н-жгутиковый (белковый) внутри групп делят на серовары (две фазы: специфическая-a, b, c …; неспецифическая1, 2, 3…) Vi -вирулентности Факторы вирулентности Адгезины Белок наружной мембраны – инвазин Супероксиддисмутаза – антифагоцитарная активность Vi – антиген Эндотоксин (ЛПС)

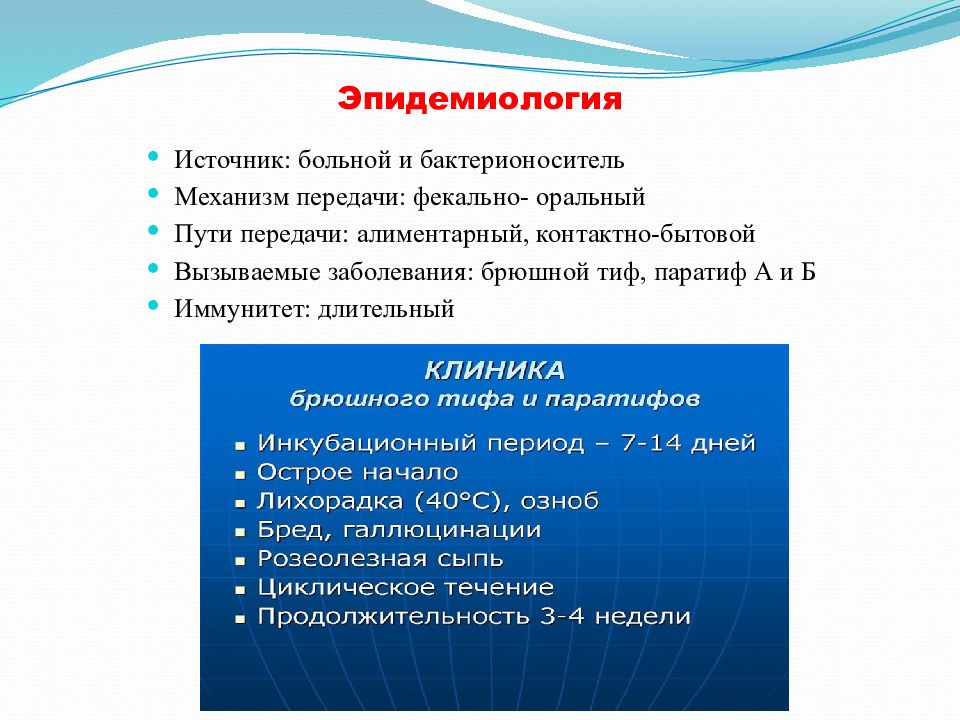

Слайд 39: Эпидемиология

Источник: больной и бактерионоситель Механизм передачи: фекально- оральный Пути передачи: алиментарный, контактно-бытовой Вызываемые заболевания: брюшной тиф, паратиф А и Б Иммунитет: длительный

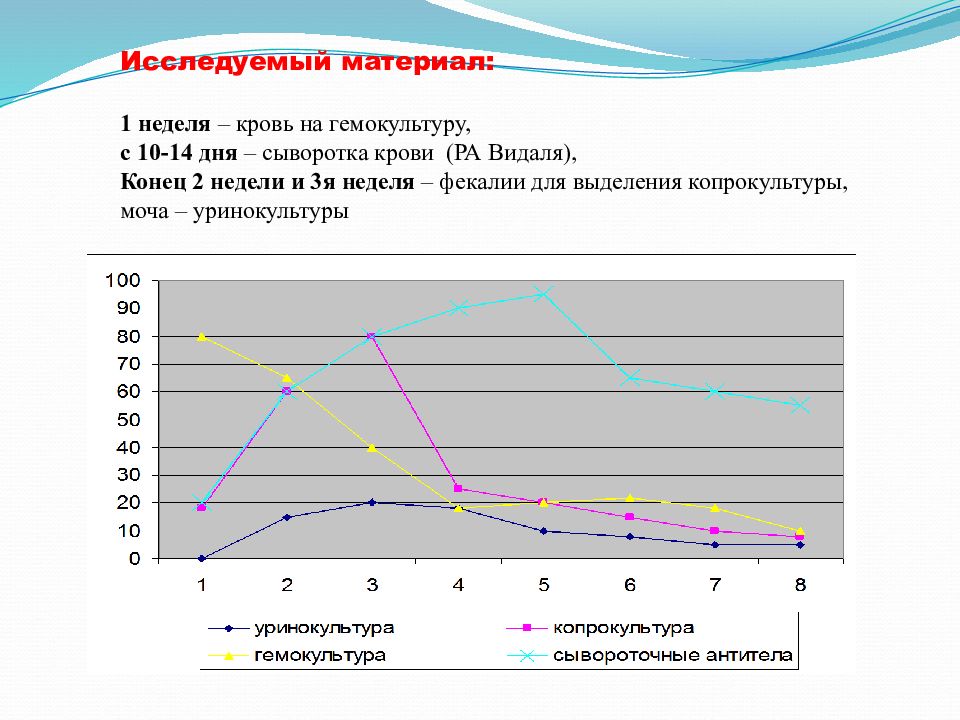

Слайд 41: Исследуемый материал: 1 неделя – кровь на гемокультуру, с 10-14 дня – сыворотка крови (РА Видаля), Конец 2 недели и 3я неделя – фекалии для выделения копрокультуры, моча – уринокультуры

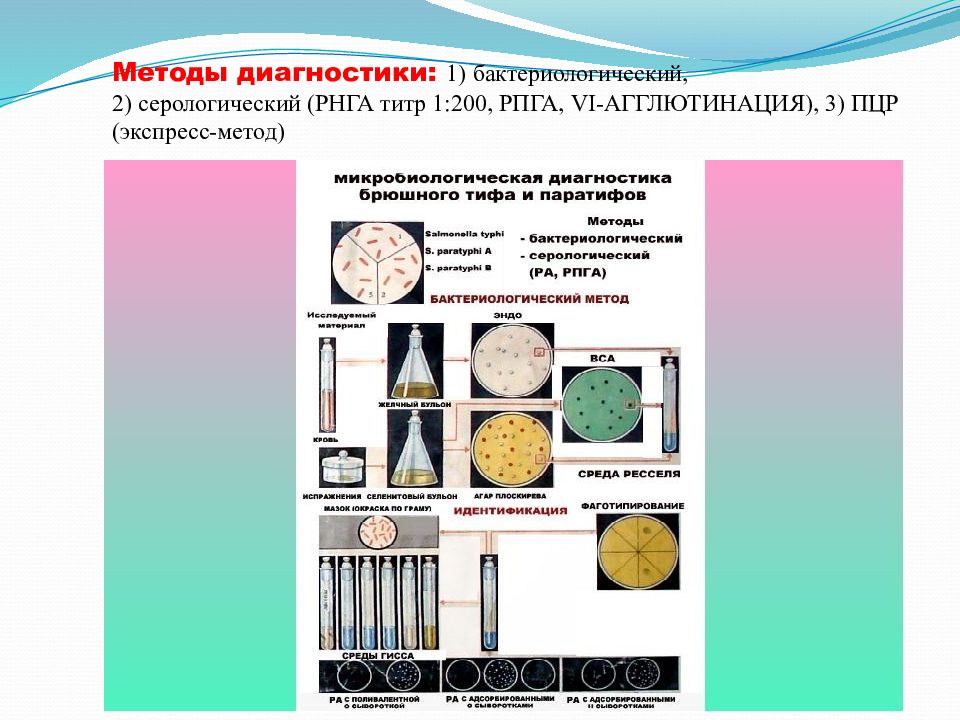

Слайд 42: Методы диагностики: 1) бактериологический, 2) серологический (РНГА титр 1:200, РПГА, Vi -агглютинация ), 3) ПЦР (экспресс-метод)

Слайд 43: Сальмонелезные токсикоинфекции - о страя кишечная зоонозная инфекция, протекающая в форме гастроэнтерита

Семейство Enterobacteriaceae Род Salmonella Виды S. cholerae suis, S. enteritidis, S. typhimurium, S. heidelberg Морфологические и тинкториальные свойства аналогичны всем сальмонеллам Антигены : О- соматический, липополисахарид, термостабильный Н – жгутиковый, белковый, термолабильный

Слайд 44: Биохимические свойства

Сахаролитические : ферментируют глюкозу, маннит, мальтозу до кислоты и газа Пептолитические : расщепляют пептон с образованием сероводорода Реакция с метилрот (Кларка) – положительная Реакция Фогеса-Проскауэра – отрицательная Эпидемиология Антропозооноз. Источник: больной и бактерионоситель, животные и птицы Механизм передачи: : фекально-оральный Путь передачи: алиментарных, контактно-бытовой Вызываемые заболевания: сальмонеллез Иммунитет: кратковременный, ненапряженный

Слайд 45: Патогенез

Размножение в пищевых продуктах Разрушение микроорганизмов и выделение токсинов в ЖКТ Интоксикация (первичная и вторичная) Внедрение и размножение сальмонелл в энтероцитах Генерализация процесса Исследуемый материал Материал: рвотные массы, кровь, остатки пищи, испражнения, промывные воды желудка

Слайд 46: Методы диагностики:

Бактериологический Серологический ПЦР Специфическая профилактика Интестифаг Лактоглобулин для перорального введения Поливалентный бактериофаг

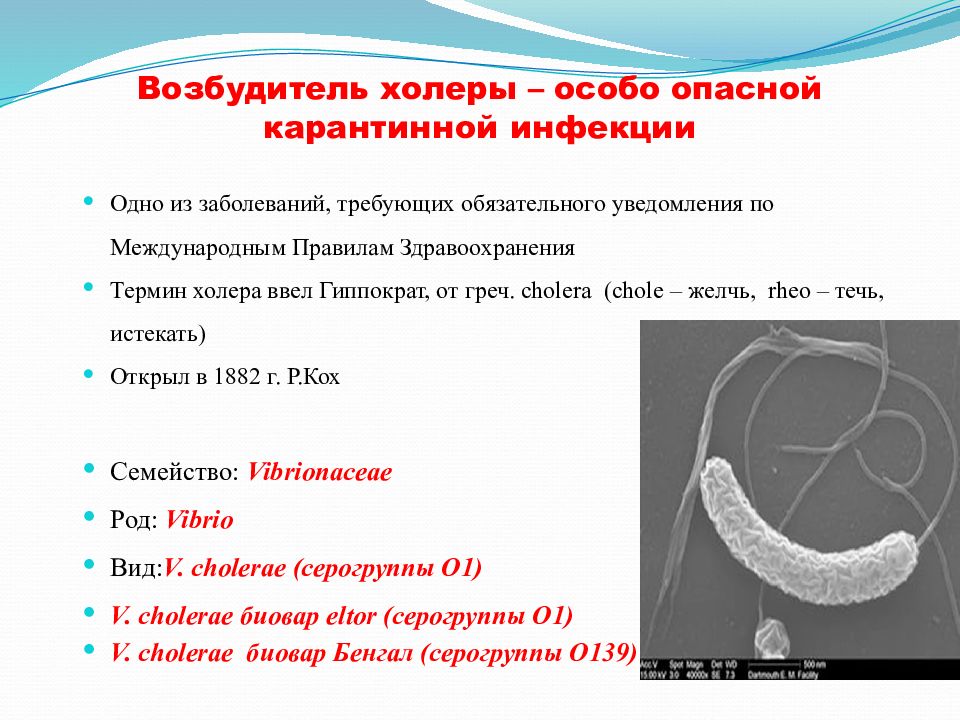

Слайд 47: Возбудитель холеры – особо опасной карантинной инфекции

Одно из заболеваний, требующих обязательного уведомления по Международным Правилам Здравоохранения Термин холера ввел Гиппократ, от греч. cholera ( chole – желчь, rheo – течь, истекать) Открыл в 1882 г. Р.Кох Семейство: Vibrionaceae Род: Vibrio Вид: V. cholerae (серогруппы О1) V. cholerae биовар е ltor (серогруппы О1) V. с holerae биовар Бенгал (серогруппы О139)

Слайд 48: Холера

Острое инфекционное антропонозное заболевание (гастроэнтерит), с эпидемическим распространением с фекально-оральным механизмом передачи, вызываемое Vibrio cholerae серогрупп О1 и О139. Холера клинически проявляется в диапозоне от вибрионосительства и бессимптомных форм до тяжелого синдрома дегидратации в результате потери жидкости с водянистыми испражнениями и рвотными массами, приводящей к летальному исходу.

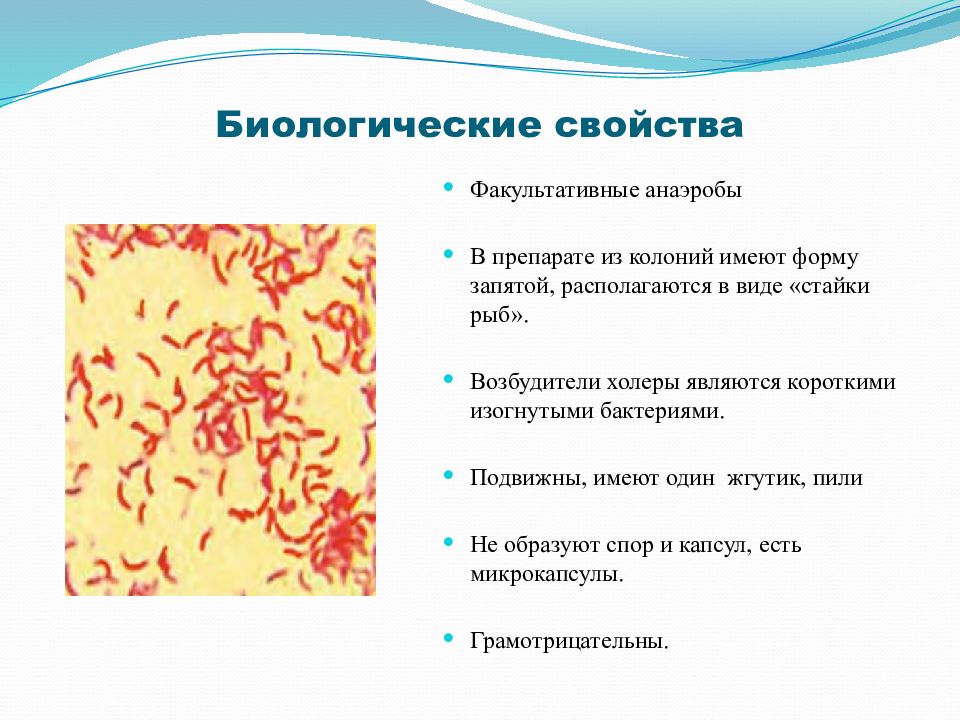

Слайд 49: Биологические свойства

Факультативные анаэробы В препарате из колоний имеют форму запятой, располагаются в виде «стайки рыб ». Возбудители холеры являются короткими изогнутыми бактериями. Подвижны, имеют один жгутик, пили Не образуют спор и капсул, есть микрокапсулы. Грамотрицательны.

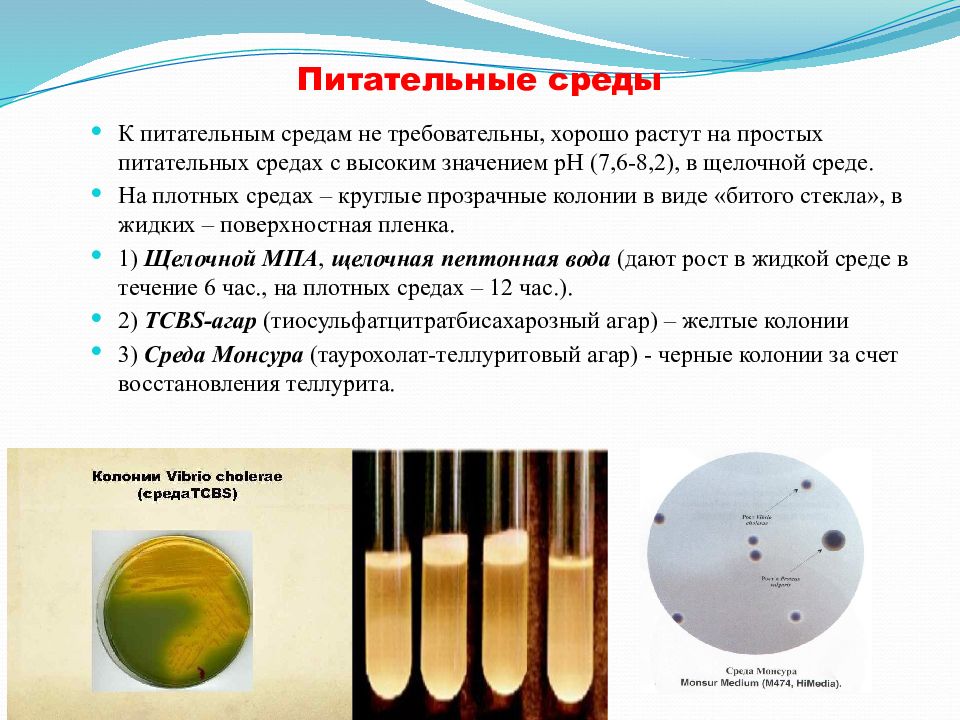

Слайд 50: Питательные среды

К питательным средам не требовательны, хорошо растут на простых питательных средах с высоким значением рН (7,6-8,2), в щелочной среде. На плотных средах – круглые прозрачные колонии в виде «битого стекла», в жидких – поверхностная пленка. 1) Щелочной МПА, щелочная пептонная вода (дают рост в жидкой среде в течение 6 час., на плотных средах – 12 час.). 2) ТСВS-агар (тиосульфатцитратбисахарозный агар) – желтые колонии 3) Среда Монсура (таурохолат-теллуритовый агар) - черные колонии за счет восстановления теллурита.

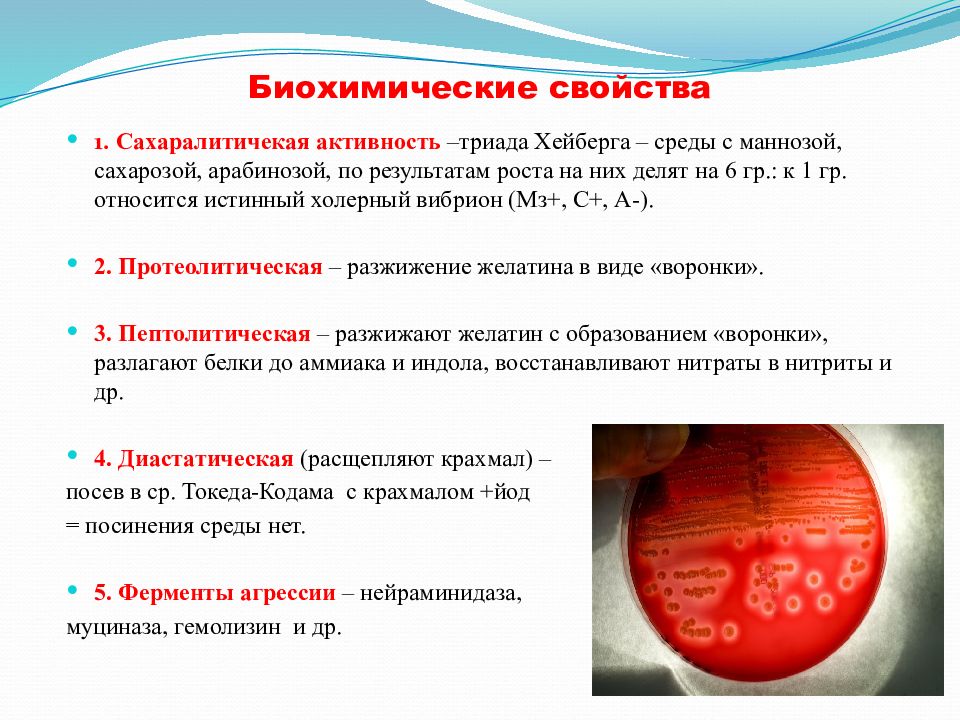

Слайд 51: Биохимические свойства

1. Сахаралитичекая активность –триада Хейберга – среды с маннозой, сахарозой, арабинозой, по результатам роста на них делят на 6 гр.: к 1 гр. относится истинный холерный вибрион ( Мз +, С+, А-). 2. Протеолитическая – разжижение желатина в виде «воронки». 3. Пептолитическая – разжижают желатин с образованием «воронки», разлагают белки до аммиака и индола, восстанавливают нитраты в нитриты и др. 4. Диастатическая (расщепляют крахмал) – посев в ср. Токеда-Кодама с крахмалом +йод = посинения среды нет. 5. Ферменты агрессии – нейраминидаза, муциназа, гемолизин и др.

Слайд 52: Антигены

Н-антиген – термолабильный, видоспецифический, по нему выделяют А и В группы: А - холерные вибрионы, В – нехолерные вибрионы). О-антиген – термостабильный, типоспецифический, по нему выделяют 200 серотипов ( сероваров ) (О1, О2, 03 и т.д.), определяемых в реакциях агглютинации. Возбудитель классической холеры и биовар Эль-Тор объединяют в О1 группу. Антигены группы 01 включают в различных сочетаниях субъединицы А, В и С. По их наличию в составе О1 группы выделяют: при сочетание субъединиц 1) АВ - серовар Огава, 2) АС – Инаба, 3) ABC – Гикошима. Vibrio choleraе и еl t or — преобладают в настоящее время; Vibrio choleraе Bengal (О139) известен с 1992 года, стал причиной крупной эпидемии холеры в Бангладеш, Индии и других соседних с ними странах. Неагглютинирующиеся формы: R- и M-формы, НАГ-штаммы. У них есть Н-а/г, отсутствует О-а/г.

Слайд 53: Токсины

Эндотоксин – термостабильный ЛПС. Способствует выработке простагландина, который вызывает сокращение гладкой мускулатуры тонкой кишки (тенезмы), подавляют иммунный ответ. Экзотоксин (холероген ) –термолабильный белок, включает 2 компонента А и В. «В» обеспечивает прикрепление вибрионов к энтероцитам тонкой кишки. «А» увеличивает концентрацию цАМФ, что приводит к массивному выделение жидкости и электролитов в просвет кишечника (диарея). Обезвоживание.

Слайд 54: Факторы патогенности

1. Пили – адгезия 2. Жгутики — делают бактерии подвижными 3. Ферменты агрессии : а) муциназа – разжижает слизистый барьер кишечника, облегчая доступ к поверхности его эпителия; б) нейраминидаза – разрушает сиаловые кислоты (повышает проницаемость тканей) и др. 3. Экзо-, эндотоксины Для дифференциации холерных вибрионов используют: 1) чувствительность к бактериофагам. Истинный холерный вибрион лизируется бактериофагами IV группы по классификации Муккерджи, биовар eltor – бактериофагами V группы. Бактериофаги применяют для диагностики и лечения 2) чувствительность к антибиотику полимиксину (истинные +, биовары - ).

Слайд 55: Эпидемиология

Природный резервуар : больные и носители, водная среда Механизм передачи : фекально-оральный Путь передачи : алиментарный, реже контактный Иммунитет : гуморально-клеточный. Напряженный непродолжльный В фекалиях живут до 150 дней, в выгребных ямах — свыше 100 дней, в почве — до 60 дней, на фруктах и в сливочном масле — до 30 дней. Достаточно хорошо выживают в условиях низких температур и заморозки. При кипячении погибают мгновенно, при температуре 56 °С – за 30 мин. Очень чувствительны к кислотам и спирту.

Слайд 56: Патогенез

Холерный вибрион достигает тонкой кишки с помощью фимбрий и муциназы прикрепляется к энтероцитам, не проникая в них, колонизируют слизистую тонкой кишки. Основным фактором патогенности вибриона является секреция токсинов, прежде всего холерогена. Он вызывает массивное выделение воды и электролитов (натрия, калия, хлора) в просвет кишечника. Развивается нарушение водно-солевого обмена, обезвоживание. Толстый кишечник не успевает всасывать всю жидкость обратно, в результате его тонус нарушается – начинается обильная диарея водой с электролитами и рвота. В тяжелых случаях – острая почечная недостаточность вплоть до анурии, сердечно-сосудистая недостаточность (тахикардия, артериальная гипотония). Холерный алгид (комплекс симптомов при 4 степени обезвоживания) - черты лица заостряются, артериальное давление резко падает, температура тела ниже 34,5 °С. Иммунитет клеточно-гуморальный

Слайд 57: Клинические проявления

Инкубационный период от нескольких часов до пяти суток. В среднем 1-3 дня. Клинически холера проявляется гастроэнтеритом, диареей. В тяжелых случаях почечная, сердечная недостаточность, афония, гипотермия («холерный алгид»). Большие потери воды (до 10 л/сутки) Начинается всегда остро, внезапно. На фоне нормальной температуры тела и отсутствия болей в животе возникает только диарея, позднее присоединяется рвота. Развивается дегидратация - жажда, сухость во рту, осиплость голоса, ухудшение аппетита, тошнота, рвота (иногда фонтаном), вялость, слабость, адинамия, обильный водянистый стул. Температура тела снижается до 34-35 °С. Язык сухой, покрыт белым налётом. Кожа и слизистые покровы бледные, сухие, эластичность кожи снижена - « facies hippocratica ». Уменьшается количество выделяемой мочи (олигурия), появляются судороги мышц. Стул приобретает типичный вид "рисового отвара".

Слайд 59: Лабораторная диагностика Исследуемый материал: фекалии, рвотные массы, желчь, вода и др

Ускоренный метод: РНГА с холерным эритроцитарным диагностикумом - выявляет а/т, информативна с 5-го дня болезни, диагностический титр 1:160 и выше РИФ ПЦР Экспресс-тесты с моноклональными а/т - позволяют выявить возбудителя в течение 5 минут Развернутый метод: Бактериологический Фаготипирование Серологические исследования

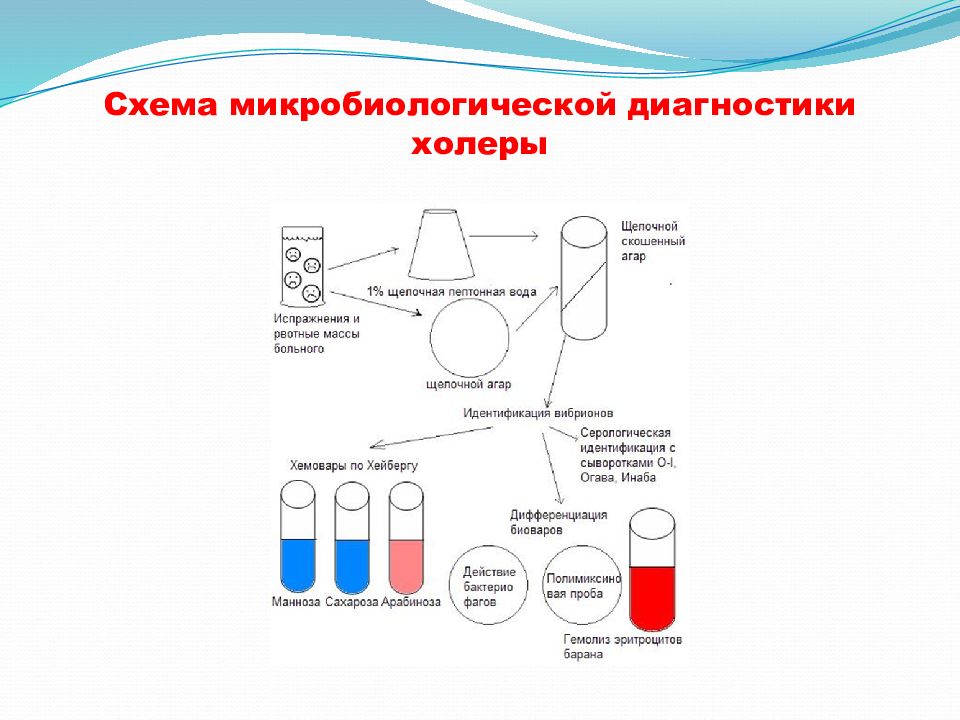

Слайд 60: Бактериологический метод

Проводится в 6 этапов Первый этап 1) Мазок исследуемого материала - окр. по Граму («стайка рыб») 2) РИФ с мечеными диагностическими 01 холерными сыворотками и 3) РНГА с антительным эритроцитарным диагностикумом. 4) Посев в 1% щ.п. воду, щ. МПА и на селективные среды (TCBS). Второй этап (через 6 час.) Микроскопия материала с поверхности жидкой среды, висящую каплю для определения подвижности и ориентировочную РА на стекле с 01 сывороткой. Фаголизис с IV типом фага по Муккерджи

Слайд 61

Третий этап (через 12 час.) Одновременно делают пересев с 1% щелочной пептонной воды на вторую щелочную пептонную воду. Препарат висящей капли, ориентировочная РА на стекле с 01 сывороткой. Фаголизис. Четвертый этап (через 18 час.) Пересев из второй щ. воды на третью щелочную пептонную воду и щелочной МПА. Препарат висящей капли, ориентировочная РА на стекле с 01 сывороткой. Фаголизис.

Слайд 62

Пятый этап. Через 24 ч. Проводят макро- и микроскопическое исследование изолированных колоний и пересев на среду Ресселя ( лакгозно -сахарозный агар ) или на среду Клиглера ( глюкозо - лактозо -сахарозный агар ) с целью выделения чистой культуры. С материалом из колоний на щелочном МПА ставят пробу на оксидазу. Оксидазопозитивные колонии проверяют в развернутой РА с холерной сывороткой 01. Определяют чувствительность к антибиотикам

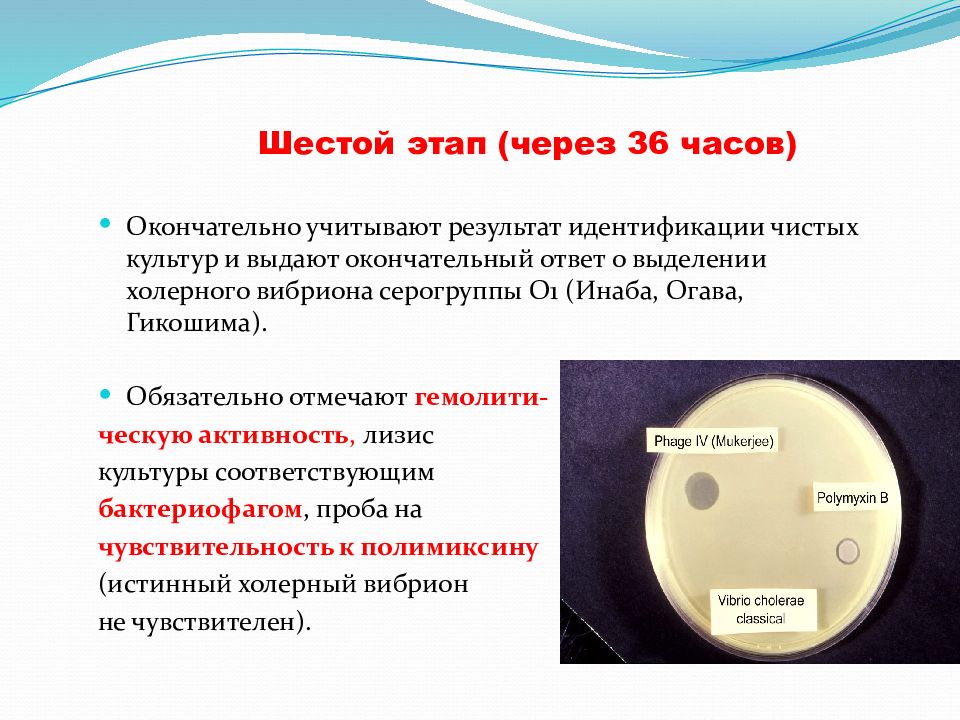

Слайд 63: Шестой этап (через 36 часов)

Окончательно учитывают результат идентификации чистых культур и выдают окончательный ответ о выделении холерного вибриона серогруппы О1 ( Инаба, Огава, Гикошима ). Обязательно отмечают гемолити - ческую активность, лизис культуры соответствующим бактериофагом, проба на чувствительность к полимиксину (истинный холерный вибрион не чувствителен).

Слайд 65: Специфическая профилактика, лечение холеры

Комплексная вакцина по эпидемиологическим показаниям. Содержит холероген-анатоксин+ химический О-а/г биоваров Инаба и Огава Лечение : регидротация+ антибиотикотерапия – тетрациклины, хлорамфеникол (левомицетин), ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, рифампицин, триметоприм, сульфаметоксазол, ципрофлоксацин