Первый слайд презентации: ВОСПАЛЕНИЕ

Вопросы: 1. Термин, определение понятия. 2. Этиология воспаления. 3. Патогенез воспаления. 4. Местные признаки воспаления. 5. Общие признаки воспаления. 6. Исходы воспаления. 7. Значение воспаления. 8. Теории воспаления. 9. Роль реактивности в развитии воспаления. 10. Принципы терапии воспаления. 11. Хроническое воспаление.

Слайд 2: Термин

Термин inflammatio (от лат. inflammare – воспламенять) Синоним - phlogosis

Слайд 3: Определение понятия

Воспаление – сформировавшаяся в процессе эволюции реакция организма на местное повреждение, характеризующаяся развитием собственно патологических и приспособительных реакций и направленная на локализацию, уничтожение и удаление повреждающего фактора, а также на восстановление (или замещение) поврежденных тканей

Слайд 4: Воспаление - ТПП

1. Эволюционно выработанный 2. Протекает однотипно вне зависимости от: Причины Особенностей организма (пол, возраст, видовая принадлежность и др.) В рамках какой нозологической единицы (миокардит, плеврит, менингит, орхит, отит, аппендицит и т.д.) 3. Обладает свойством аутохтонности (развивается по определенному «сценарию» после того, как этиологический фактор закончил свое воздействие)

Слайд 5: Этиология воспаления - флогогены

Флогогены (флогогенные факторы) - патогенные факторы, способные вызвать воспаление. По источнику флогогены: эндогенные (образуются в организме экзогенные (попадают извне)

Слайд 6: Эндогенные флогогены:

камень опухоль тромб продукты обмена денатурированные белки погибшие ткани комплексы Ag / At и др.

Слайд 7: Экзогенные флогогены

Механические (механическое повреждение) Физические (температура, электрический ток, лучистая энергия и др.) Химические (органические и неорганические кислоты, щелочи; лекарственные средства) Биологические: - инфекционные возбудители (вирусы, бактерии, риккетсии, паразиты, грибы) - иммуноаллергические флогогены (ткани трансплантата, чужеродные сыворотки и др.) - токсины насекомых, животных, растений

Слайд 9: Альтерация

Альтерация (повреждение, изменение) - пусковое звено патогенеза воспаления Виды альтерации: П ервичная В торичная Первичная – прямое следствие повреждающего действия флогогена Вторичная развивается под влиянием факторов, формирующихся в зоне первичной альтерации

Слайд 10: Альтерация включает в себя:

Повреждение и разрушение структур тканей, клеток, включая мембраны, следовательно, выход ферментов, ионов и др. Развитие некроза и различных дистрофий Нарушение специфических и неспецифических функций клеток, тканей

Слайд 11: Изменения в очаге воспаления:

Синтез и освобождение БАВ (медиаторов воспаления) Сосудистые изменения Нарушения обмена веществ Изменения физико-химических свойств ткани

Слайд 12: Основное событие альтерации

Основное событие в рамках альтерации - образование и освобождение биологически активных веществ (БАВ) БАВ – ключевое звено воспаления БАВ - медиаторы воспаления БАВ - «внутренний двигатель воспаления» БАВ - «мотор воспалительной реакции»

Слайд 13: Медиаторы воспаления

Медиаторы воспаления – БАВ, образующиеся при воспалении и обеспечивающие закономерный характер его развития, а также формирующие местные и общие признаки воспаления По источнику : Клеточные Плазменные

Слайд 14: Клеточные медиаторы:

Биогенные амины (гистамин серотонин) Нейромедиаторы (катехоламины и ацетилхолин) Эйкозаноиды - производные арахидоновой кислоты: простагландины, лейкотриены, тромбоксаны Пептиды и белки (нейропептиды, интерлейкины, интерфероны, ФНО, белки острой фазы, катионные белки, ферменты) Нуклеотиды и нуклеозиды (АТФ, АДФ, аденозин) Оксид азота

Слайд 15: Плазменные медиаторы:

Кинины (брадикинин, каллидин) Компоненты системы комплемента Факторы системы гемостаза (факторы свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем)

Слайд 16: Медиаторы обеспечивают дальнейший ход воспаления :

Усиливают альтерацию, включая сосудистые изменения, нарушения обмена веществ, изменения физико-химических свойств ткани Обеспечивают развитие 2 и 3 стадий воспаления (экссудации и пролиферации)

Слайд 17: Сосудистые реакции в очаге воспаления:

Кратковременный спазм артериол Артериальная гиперемия Венозная гиперемия Стаз

Слайд 18: Кратковременный спазм артериол

длится недолго - от нескольких секунд до нескольких минут механизм рефлекторный – результат возбуждения вазоконстрикторов под действием флогогена

Слайд 19: Артериальная гиперемия (активная гиперемия)

Механизмы: Возбуждение вазодилататоров по механизму аксон-рефлекса Эффекты медиаторов воспаления (ацетилхолина, гистамина, брадикинина, простагландинов, нейропептидов и др.)

Слайд 20: Венозная гиперемия (истинная, пассивная)

Длится практически на протяжении всего воспалительного процесса Механизмы: увеличение вязкости крови изменение состояния стенок сосудов сдавление венул снаружи отечной жидкостью

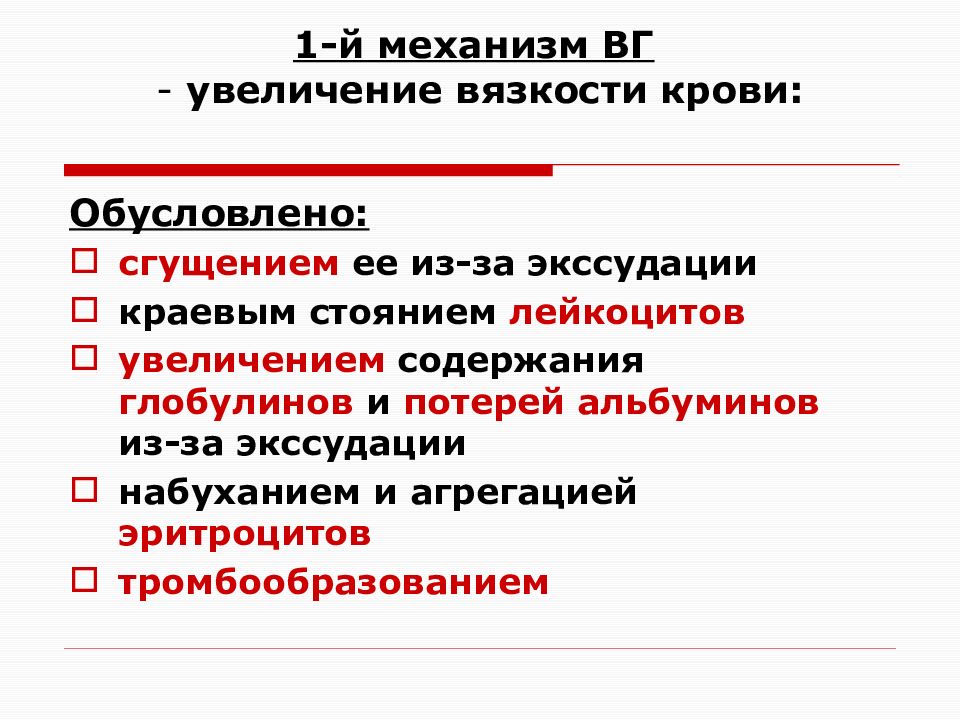

Слайд 21: 1-й механизм ВГ - увеличение вязкости крови:

Обусловлено: сгущением ее из-за экссудации краевым стоянием лейкоцитов увеличением содержания глобулинов и потерей альбуминов из-за экссудации набуханием и агрегацией эритроцитов тромбообразованием

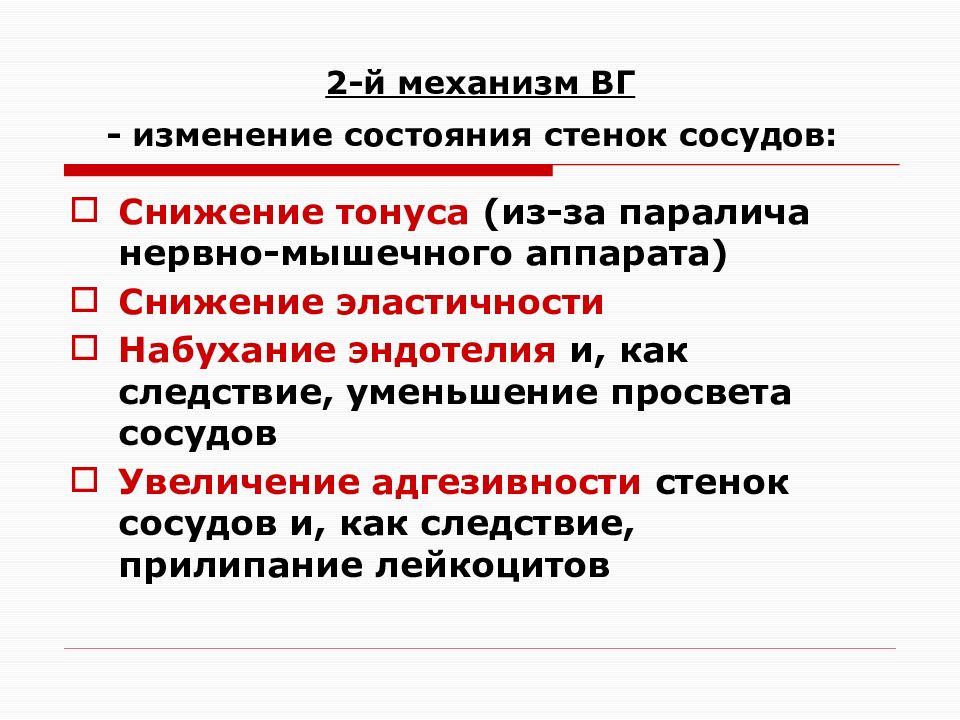

Слайд 22: 2-й механизм ВГ - изменение состояния стенок сосудов:

Снижение тонуса (из-за паралича нервно-мышечного аппарата) Снижение эластичности Набухание эндотелия и, как следствие, уменьшение просвета сосудов Увеличение адгезивности стенок сосудов и, как следствие, прилипание лейкоцитов

Слайд 24: Стаз в очаге воспаления

Стаз в очаге воспаления – результат венозной гиперемии (венозного застоя) Механизмы – те же, что и для венозной гиперемии

Слайд 25: Нарушения обмена веществ в очаге воспаления:

Усиление и извращение обмена веществ Смысл : Энергетическое и пластическое обеспечение местных адаптивных реакций в очаге, направленных на уничтожение и элиминацию флогогена и ликвидацию последствий его воздействия Метаболические изменения участвуют в формировании характерных физико-химических нарушений в очаге воспаления

Слайд 26: Нарушения обмена веществ в очаге воспаления

носят фазный характер: на этапе альтерации преобладают реакции катаболизма на этапе развития артериальной гиперемии и пролиферации преобладают реакции анаболизма

Слайд 27: Нарушения углеводного обмена:

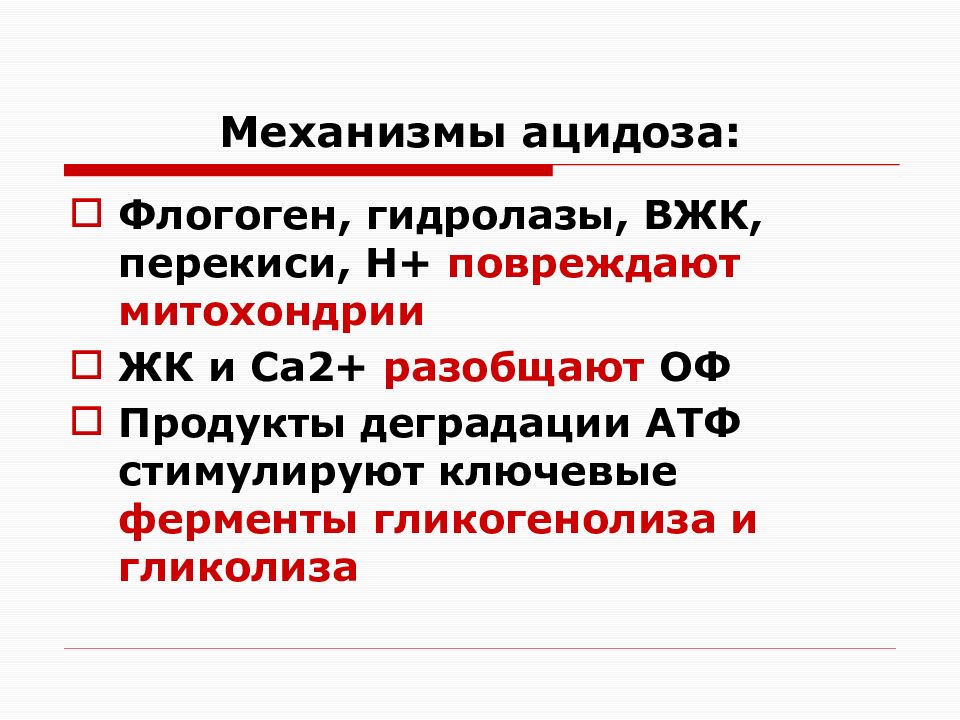

Преобладание гликолиза и развитие ацидоза Механизмы: флогоген, гидролазы, ВЖК, перекиси, Н+ повреждают митохондрии ЖК и Са2+ разобщают окисление и фосфорилирование продукты деградации АТФ стимулируют ключевые ферменты гликогенолиза и гликолиза

Слайд 28: Последствия нарушений углеводного обмена:

Потребление О2 возрастает, однако эффективность митохондриального окисления глюкозы снижается Активируется гликогенолиз и гликолиз Уровень АТФ в ткани снижается - энергодефицит Накапливаются недоокисленные продукты : лактат, пируват («пожар» обмена ), что ведет к развитию метаболического ацидоза

Слайд 29: Нарушения жирового обмена

ПРЕОБЛАДАНИЕ ЛИПОЛИЗА НАД СИНТЕЗОМ ЛИПИДОВ Механизмы: Флогогены разрушают липидсодержащие компоненты клеток, в результате чего освобождаются ВЖК и свободные липиды Накапливаются токсичные кетокислоты Липазы и фосфолипазы из поврежденных клеток и лейкоцитов гидролизуют липиды, в результате чего освобождаются ВЖК Катехоламины, гистамин, серотонин, ВЖК, ионы железа активируют ПОЛ, в результате чего накапливаются гидроперекиси липидов, вызывающие деструкцию клеток

Слайд 30: Последствия нарушений жирового обмена

Избыток ВЖК разобщает ОФ и разрушают клеточные мембраны Дополнительную альтерацию тканей в очаге воспаления обеспечивают избыток кетокислот (ацетоуксусной, -оксимасляной, -кетоглютаровой и др.) и избыток перекисей и гидроперекисей липидов Повреждение не только клеток организма, но и флогогена В ходе метаболизма арахидоновой кислоты, входящей в состав мембран клеток, образуются эйкозаноиды, обладающие свойствами медиаторов

Слайд 31: Нарушения белкового обмена

ПРЕОБЛАДАНИЕ ПРОТЕОЛИЗА НАД СИНТЕЗОМ БЕЛКОВ Механизмы усиления протеолиза: флогоген протеолитические ферменты активация ПОЛ

Слайд 32: Последствия нарушений белкового обмена

разрушаются мембраны клеток накапливаются продукты протеолиза, которые затем используются для ресинтеза белков тормозятся реакции синтеза белка денатурированные белки могут стать аутоантигенами

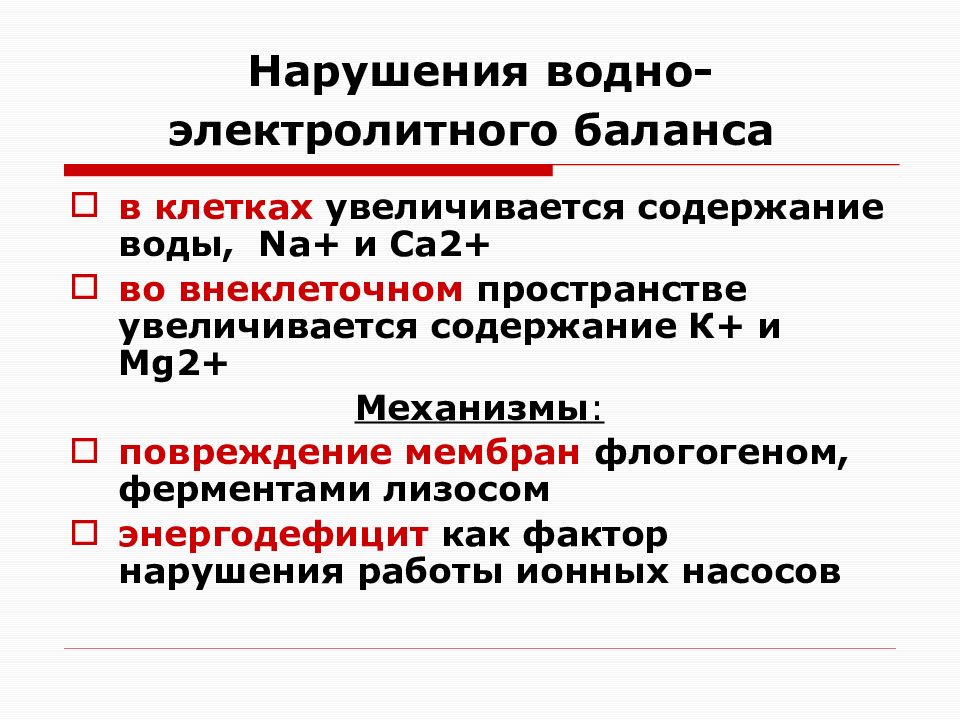

Слайд 33: Нарушения водно-электролитного баланса

в клетках увеличивается содержание воды, Na + и Ca 2+ во внеклеточном пространстве увеличивается содержание К+ и Mg 2+ Механизмы : повреждение мембран флогогеном, ферментами лизосом энергодефицит как фактор нарушения работы ионных насосов

Слайд 34: Физико-химические изменения в очаге воспаления

Ацидоз Гипер К иония Гиперосмия Гиперонкия

Слайд 35: Механизмы ацидоза:

Флогоген, гидролазы, ВЖК, перекиси, Н+ повреждают митохондрии ЖК и Са2+ разобщают ОФ Продукты деградации АТФ стимулируют ключевые ферменты гликогенолиза и гликолиза

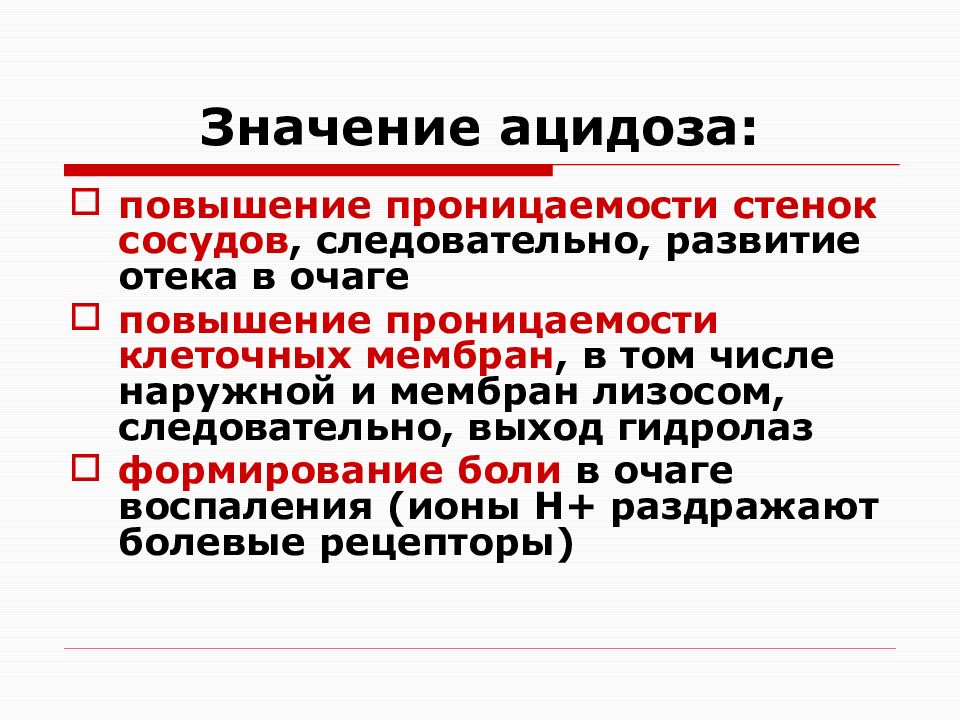

Слайд 36: Значение ацидоза:

повышение проницаемости стенок сосудов, следовательно, развитие отека в очаге повышение проницаемости клеточных мембран, в том числе наружной и мембран лизосом, следовательно, выход гидролаз формирование боли в очаге воспаления (ионы Н+ раздражают болевые рецепторы)

Слайд 37: Значение ацидоза:

Усиливает гидролиз солей и органических соединений, следовательно, повышает Росм и Ронк Изменяет чувствительность рецепторов стенок микрососудов к гормонам, нейромедиаторам и др. БАВ, следовательно, нарушается регуляция сосудистого тонуса в очаге воспаления

Слайд 38: ГиперК+иония

ГиперК+иония - увеличение содержания калия в ткани Механизм - выход К+ из клеток вследствие: разрушения мембран под действием лизосомных ферментов нарушения нормальной работы ионных насосов из-за энергодефицита

Слайд 39: Гиперосмия – увеличение Росм. в очаге воспаления

Механизмы: гидролиз солей, белков, жиров, углеводов выход осмоактивных компонентов из разрушенных клеток

Слайд 40: Последствия гиперосмии:

Гипергидратация тканей в очаге воспаления Повышение проницаемости стенок сосудов Изменение их тонуса в очаге воспаления Боль (механическое воздействие на болевые рецепторы)

Слайд 41: Гиперонкия – повышение Ронк. в очаге воспаления

Механизмы: гидролиз белков разрушение клеток выход белков из крови в ткань через повышенно проницаемую сосудистую стенку Последствие - развитие отека в очаге воспаления

Слайд 42: Экссудация

Экссудация – процесс выхода из микрососудов в ткань и/или полости тела плазмы и ФЭК То, что вышло из микрососудов в ткань, называется экссудатом

Слайд 43: Механизмы экссудации:

Повышение проницаемости стенок микрососудов Растяжение стенок микрососудов вследствие их полнокровия Повышение Ронк. и Росм. в очаге воспаления (за пределами сосудов)

Слайд 44: Факторы, повышающие проницаемость сосудистой стенки:

Ацидоз Медиаторы воспаления (гистамин, серотонин, брадикинин, С5а, С3а, лейкотриены C 4, D 4) Ферменты лизосом лейкоцитов Активные формы кислорода (АФК) Микробные токсины Токсичные метаболиты поврежденных клеток (кетокислоты, ВЖК)

Слайд 45: Пути выхода жидкой части крови:

Межэндотелиально Через микропоры в эндотелиоцитах Путем микропиноцитоза (микровезикулярный транспорт)

Слайд 47: Серозный экссудат:

полупрозрачная жидкость содержит 2-5% белка (в основном альбумины ) небольшое количество лейкоцитов (в основном ПМЯЛ) по составу близок к транссудату уд. вес 1015-1020

Слайд 48: Серозный экссудат:

Характерен для воспаления серозных и слизистых оболочек При воспалении слизистых серозный экссудат содержит примесь слизи Реже встречается при воспалении паренхиматозных органов Примеры: ожоговое воспаление, аллергическое воспаление, воспаление, вызванное вирусами.

Слайд 49: Фибринозный экссудат:

большое содержание фибриногена и фибрина результат значительного повышения проницаемости стенок сосудов фибрин выпадает на слизистых оболочках в виде пленок на серозных оболочках – в виде ворсинчатых масс Примеры: дифтерия, дизентерия, туберкулез.

Слайд 50: Геморрагический экссудат:

Содержит много белка и эритроцитов и других ФЭК Любой экссудат может стать геморрагическим в случае значительного повышения проницаемости стенки сосуда Примеры: чума, сибирская язва, черная оспа, туберкулез, грипп, аллергическое воспаление.

Слайд 51: Гнойный экссудат:

Мутная густая жидкость, вязкая, зеленоватого цвета Содержит много белка - 6-8% (альбумины и глобулины ), Микроорганизмы, погибшие клетки, продукты аутолиза тканей, ферменты Много ФЭК, в основном погибших лейкоцитов ( «гнойные тельца» ) Примеры: воспаление, вызванное кокковой флорой, патогенными грибами, химическими флогогенами.

Слайд 52: Гнилостный (ихорозный) экссудат:

грязно-зеленого цвета с дурным запахом при внедрении в очаг воспаления гнилостной (анаэробной) флоры

Слайд 54: Защитно-приспособительное значение экссудата:

В процессе экссудации из крови удаляются токсины и метаболиты Экссудат задерживает в очаге воспаления флогоген В процессе экссудации происходит транспорт медиаторов и Ig в очаг воспаления

Слайд 55: Патогенное значение экссудата:

Сдавливает органы и ткани Может изливаться в полости тела Возможно развитие абсцессов и флегмон Образование спаек

Слайд 56: Значение экссудата:

Экссудат участвует в формировании таких местных признаков воспаления, как припухлость и боль Состав экссудата имеет диагностическое значение

Слайд 57: Эмиграция

Эмиграция – выход лейкоцитов из микрососудов в ткань Последовательность выхода лейкоцитов ( правило Мечникова ): нейтрофилы моноциты лимфоциты

Слайд 58: Стадии эмиграции:

Краевое стояние лейкоцитов (маргинация) Адгезия (прилипание) и выход лейкоцитов через стенку сосуда Таксис - направленное движение лейкоцитов в очаг воспаления

Слайд 59: Краевое стояние лейкоцитов

обусловлено эффектами: хемотаксинов селектинов замедлением тока крови

Слайд 60: Факторы хемотаксиса -

Хемотаксины (хематтрактанты): Микробные токсины Продукты жизнедеятельности микробов Простагландины и лейкотриены из лейкоцитов Компоненты комплемента (с3а, С5а) Калликреин Денаурированный коллаген, эластин Лимфокины и др.

Слайд 61: Селектины

Селектины – молекулы межклеточной адгезии Экспрессируются на поверхности лейкоцитов, тромбоцитов, эндотелиоцитов под действием медиаторов воспаления

Слайд 62: Адгезия и выход лейкоцитов

обусловлены: Взаимодействием селектинов и эндотелиоцитов Действием гидролитических ферментов лейкоцитов (коллагеназа, эластаза)

Слайд 63: Таксис

Таксис – направленное движение лейкоцитов за пределами сосуда в очаг воспаления Виды таксиса: хемотаксис - таксис под влиянием химических сил электротаксис - таксис под влиянием электрических сил

Слайд 64: Факторы хемотаксиса -

Хемотаксины (хематтрактанты): Микробные токсины Продукты жизнедеятельности микробов Простагландины и лейкотриены из лейкоцитов Компоненты комплемента (с3а, С5а) Калликреин Денаурированный коллаген Эластин и др.

Слайд 65: Механизмы хемотаксиса:

На стороне лейкоцита, обращенной к центру очага воспаления (где максимум хемотаксинов), скапливаются хеморецепторы («кэппинг») Изменяется коллоидное состояние цитоплазмы лейкоцитов: гель переходит в золь Снижается поверхностное натяжение в полюсе лейкоцита, обращенном к очагу воспаления Именно туда перемещается цитозоль лейкоцита, и весь лейкоцит постепенно перемещается к очагу воспаления

Слайд 66: Факторы электротаксиса:

Электротаксины - (+) заряженные частицы в эпицентре очага воспаления: H +, Na +, Ca 2+, K +, Mg 2+ мицеллы белка погибшие клетки Механизм электротаксиса: будучи (+) заряженными, притягивают (-) заряженные лейкоциты

Слайд 67: Значение эмиграции:

Лейкоциты уничтожают флогоген и собственные погибшие клетки в очаге воспаления Лейкоциты являются источником БАВ, которые определяют весь ход воспаления Лейкоциты осуществляют процессинг Ag и передают информацию клеткам иммунной системы (презентация), т.е. участвуют в иммунных реакциях

Слайд 68: Судьба эмигрировавших лейкоцитов:

Меньшая часть лейкоцитов, выполнивших свои функции в очаге воспаления, возвращается в циркуляцию Большая их часть гибнет в очаге воспаления, превращаясь в «гнойные тельца» или подвергаясь апоптозу

Слайд 69: Фагоцитоз

Фагоцитоз – активный биологический процесс поглощения и уничтожения чужеродного материала специализированными клетками – фагоцитами Фагоциты: Макро фагоциты (моноциты крови и макрофаги) Микро фагоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы)

Слайд 70: Объекты фагоцитоза:

для макрофагоцитов – погибшие свои и чужие клетки, инородные тела для микрофагоцитов – микробы, инородные тела

Слайд 71: Этапы фагоцитоза:

Сближение фагоцита с объектом - таксис Распознавание фагоцитом объекта и адгезия к нему Поглощение объекта и образование фаголизосомы Внутриклеточное переваривание

Слайд 72: II этап фагоцитоза - распознавание фагоцитом объекта и адгезия к нему

Распознавание осуществляется лейкоцитами с помощью рецепторов к Fc -фрагменту противомикробных At ( Ig M, G ) После распознавания образуется комплекс: фагоцит + микроб + Ig Присоединение противомикробных Ig облегчает поглощение объекта фагоцитом

Слайд 73: Опсонизация

Опсонизация - процесс облегчения поглощения объекта фагоцитом Опсонины (хематтрактанты): иммуноглобулины ( Ig А, G ) компоненты комплемента (C3b, C4b) калликреин, брадикинин фактор Хагемана микробы, продукты их жизнедеятельности C -реактивный белок продукты поврежденных тканей

Слайд 74: Адгезия фагоцита к объекту вызывает в лейкоцитах:

Лавинообразное усиление метаболизма («метаболический взрыв», «респираторный взрыв») Дегрануляцию

Слайд 75: Усиление метаболизма:

Активация пентозофосфатного шунта Усиление гликолиза Усиление гликогенолиза

Слайд 76: Дегрануляция:

Выход из гранул медиаторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО и др.) Выход активных форм кислорода, образовавшихся при метаболическом взрыве

Слайд 77: III этап фагоцитоза – поглощение объекта и образование фаголизосомы

Объект погружается в фагоцит в составе фагосомы (т.е. окруженный плазматической мембраной фагоцита) К фагосоме устремляются лизосомы фагоцита Мембраны фагосомы и лизосом сливаются и образуется фаголизосома

Слайд 78: IV этап фагоцитоза – внутриклеточное переваривание

Кислородзависимые механизмы (образуются при метаболическом взрыве) Кислороднезависимые механизмы(из гранулоцитов)

Слайд 79: Кислородзависимые механизмы:

Активные формы кислорода Свободные радикалы Перекисные продукты Органические и неорганические соединения

Слайд 80: Кислороднезависимые механизмы:

Катионные белки Лактоферрин Лизоцим Катепсин Протеиназы и др.

Слайд 81: Пролиферация

Увеличение числа стромальных клеток Увеличение числа паренхиматозных клеток (как правило) Образование межклеточного вещества Цель пролиферации – регенерация поврежденных тканей или замещение дефекта соединительной тканью

Слайд 82: Антимедиаторы:

Ферменты, разрушающие, ингибирующие или тормозящие синтез медиаторов воспаления Глюкокортикоиды Полиамины (путресцин, кадаверин, спермин) Гепарин и др.

Слайд 83: Значение антимедиаторов:

Предупреждают избыточное накопление и поступление медиаторов воспаления в кровоток (избыток может привести к шоку, коллапсу, ДВС) Обеспечивают затухание альтерации и экссудации Создают необходимые условия для пролиферации

Слайд 84: Ткани и органы с высокой пролиферативной активностью:

печень кожа ЖКТ дыхательные пути и др. В них дефекты структур в очаге воспаления ликвидируются полностью

Слайд 85: Ткани и органы с ограниченной пролиферативной активностью:

сухожилия хрящи связки почки

Слайд 86: Пролиферативная активность отсутствует:

Сократительный миокард Нервная ткань В них при завершении воспаления на месте очага пролиферируют клетки стромы (в основном фибробласты), вследствие чего формируется соединительнотканный рубец как исход воспаления

Слайд 87: Регуляция пролиферации

1. Медиаторы воспаления (ФНО; ЛТ, кинины, биогенные амины ) 2. Продукты метаболизма лейкоцитов и тромбоцитов (монокины, лимфокины, тромбоцитарные факторы) 3. Продукты распада тканей (низкомолекулярные пептиды 4. Полиамины (путресцин, спермин, спермидин) 5. Гормоны (СТГ, инсулин, глюкагон, ГК, Т4, соматомедины) 6. Ферменты коллагеназа и гиалуронидаза 7. Кейлоны и антикейлоны 8. Нейромедиаторы 9. Ионы

Слайд 88: Местные признаки воспаления:

Краснота ( rubor ) – связана с развитием артериальной гиперемии в очаге воспаления Припухлость ( tumor ) – связана с развитием артериальной и венозной гиперемии, а также формированием воспалительного отека, т.е. с увеличением содержания воды в очаге воспаления

Слайд 89: Местные признаки воспаления:

Местное повышение температуры, жар ( calor ) – связан с увеличением содержания артериальной крови (она более теплая) и усилением обменных процессов в очаге воспаления Боль ( dolor ) – связана с раздражением болевых рецепторов отечной тканью и БАВ (гистамин, серотонин и др.)

Слайд 90: Местные признаки воспаления:

Нарушение функции ( functio laesa ) – обусловлено повреждением, болью, отеком. Нарушаются и специфические, и неспецифические функции (опорная, формообразующая, терморегуляции, местного иммунитета)

Слайд 91: Общие признаки воспаления:

Лейкоцитоз. Механизм - усиление лейкопоэза в костном мозге. Стимуляторы лейкопоэза при воспалении: микроорганизмы и продукты распада тканей. Лихорадка. Механизм: выработка медиаторов воспаления, являющихся пирогенами ( ИЛ 1 и ИЛ-6 ).

Слайд 92: Общие признаки воспаления:

Диспротеинемия (нарушение соотношения альбуминов и глобулинов плазмы). Механизмы: Увеличение содержания глобулинов за счет Ig Нарушение синтеза альбуминов в печени

Слайд 93: Общие признаки воспаления:

Увеличение СОЭ. Механизмы: Диспротеинемия Ацидоз, Гипер К емия Увеличения содержания в крови проагрегантов Адгезия и агрегация ФЭК

Слайд 94: Общие признаки воспаления:

Гормональные сдвиги. Механизмы: Активация симпатоадреналовой системы Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы

Слайд 95: Общие признаки воспаления:

Изменение содержания и активности различных ферментов ; Изменение активности свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем Аллергизация

Слайд 96: Исходы воспаления:

Полное восстановление структуры и функции Образование рубца, который может вызывать деформацию или смещение органа, следовательно, нарушать его функции Развитие осложнений (перитонит, абсцесс, флегмона, эмпиема, пиемия, склероз, цирроз органа) Переход в хроническое воспаление Гибель организма (при некоторых локализациях, при развитии некроза)

Слайд 97: Защитно-приспособительное значение воспаления:

Уничтожение и элиминация флогогена (очаг воспаления выполняет функции барьера и дренажа) Воспаление участвует в формировании иммунитета При воспалении происходит восстановление или замещение поврежденной структуры

Слайд 98: Биологический барьер обеспечивают:

Фагоцитоз Ацидоз Противомикробные At Деградация поврежденной ткани

Слайд 99: Механический барьер обеспечивают:

Выпадение фибрина Свертывание лимфы Блокада кровеносных и лимфатических сосудов Лейкоцитарный вал Разрастание соединительной ткани на границе поврежденной и здоровой (демаркация)

Слайд 100: Дренажная функция очага воспаления:

С экссудатом в очаг выходят продукты нарушенного обмена, токсины

Слайд 101: Собственно патологическое значение воспаления:

Воспаление несет в себе элементы разрушения Воспаление может сопровождаться тяжелыми общими нарушениями (интоксикация, изменение реактивности и др.) Могут развиваться различные осложнения и смерть

Слайд 102: Теория Р. Вирхова (1858)

Клеточная (аттракционная, нутритивная) Суть воспаления – нарушение жизнедеятельности клеток в ответ на раздражение

Слайд 103: Теория Ю. Конгейма (1885)

Сосудистая Суть воспаления – расстройство кровообращения, экссудация и эмиграция.

Слайд 104: Теория И.И. Мечникова ( 1892 )

Биологическая (фагоцитарная) Основное звено воспаления – фагоцитоз Воспаление – эволюционно выработанный защитно-приспособительный процесс Связь между воспалением и иммунитетом Воспаление не только местный, но и общий процесс

Слайд 105: Теория Г. Шаде (1923)

Физико-химическая Основное звено патогенеза воспаления – нарушения обмена веществ, приводящие к изменению физико-химических свойств ткани (ацидозу, гиперосмии, гиперонкии и др.)

Слайд 106: Теория Г. Риккера (1924)

Нервно-сосудистая (вазомоторная) Первично в развитии воспаления – расстройство функции сосудодвигательных нервов и, как следствие, сосудистые нарушения в очаге воспаления и нарушения обмена веществ

Слайд 107: Теория В. Менкина (1938)

Биохимическая Основа патогенеза воспаления – БАВ (медиаторы воспаления)

Слайд 108: Теория Д.Е. Альперна (1959)

Нервно-рефлекторная Сосудисто-тканевые реакции в рамках воспаления регулируются нервной и гуморальной системами (особенно гипофизарно-надпочечниковой) Сущность воспаления представляется как общая реакция на повреждение

Слайд 109: Современная теория воспаления

Синтетическая Обобщает все теории, не выпячивая какой-то один компонент воспаления Флори, Цвейфах, Чернух

Слайд 110: Роль реактивности в развитии воспаления

Связь с функциональным состоянием регуляторных систем: Нервной Иммунной Эндокринной

Слайд 111: Рефлекторные влияния из очага воспаления

Кратковременный спазм артериол, а затем их расширение (артериальная гиперемия) в очаге воспаления имеют рефлекторную природу Воспаление в брюшной полости может привести к рефлекторному урежению сердечной деятельности (в эксперименте)

Слайд 112: Высшие отделы нервной системы

На фоне наркоза или зимней спячки воспаление развивается слабо Возможно воспроизведение в эксперименте условно-рефлекторного воспаления

Слайд 113: Таламус

При хроническом повреждении таламической области развивается воспалительный процесс кожи и слизистых В основе – нарушение нервной трофики тканей и, как следствие, снижение их устойчивости к действию повреждающих факторов

Слайд 114: Вегетативная нервная система

На десимпатизированном ухе кролика воспаление протекает бурно, но быстро заканчивается Раздражение симпатических нервов тормозит развитие воспаления

Слайд 115: Иными словами:

Парасимпатическая нервная система оказывает провоспалительное действие Симпатическая нервная система оказывает противовоспалительное действие

Слайд 116: Эндокринная система

Прововоспалительные гормоны: СТГ Минералокортикоиды Тиреоидные Инсулин Противоспалительные гормоны: Глюкокортикоиды АКТГ

Слайд 117: Иммунная система

В иммунизированном организме ( состояние иммунитета ) устойчивость к воздействию вредоносного фактора повышается, воспаление протекает менее интенсивно, исход наступает быстрее При иммунологической недостаточности ( состояние иммунодефицита ) течение воспаления вялое, затяжное, рецидивирующее При повышенной иммунологической реактивности ( состояние аллергии ) воспаление протекает бурно, с преобладанием альтерации вплоть до некроза

Слайд 118: Характер воспаления:

Нормергическое воспаление (в здоровом организме) Гиперергическое воспаление (в сенсибилизированном организме) Гипергическое воспаление (при иммунодефиците, голодании, опухолевом процессе, сахарном диабете и др.)

Слайд 119: Принципы терапии воспаления:

Этиотропная терапия Патогенетическая терапия Симптоматическая терапия

Слайд 120: Этиотропная терапия

Воздействие на флогоген: Микроорганизмы - антибиотики Инородное тело – удаление

Слайд 121: Патогенетическая терапия

Тепло, банки, горчичники – усиливают лимфо- и кровообращение, экссудацию и эмиграцию, фагоцитоз Холод - наоборот Антигистаминные препараты – блокируют рецепторы к гистамину в сосудах обмена, следовательно, уменьшают экссудацию и эмиграцию

Слайд 122: Патогенетическая терапия

Глюкокортикоиды – стабилизируют мембраны лизосом, снижают проницаемость, тормозят экссудацию, эмиграцию, фагоцитоз, угнетают иммунитет и пролиферацию, т.е. тормозят развитие воспаления. Используются в основном при аллергическом воспалении. Протеолитические ферменты - очищают раневую поверхность, ускоряют заживление и грануляцию, т.е. активируют воспаление. Антипротеазные препараты – все наоборот, т.е. оказывают противовоспалительное действие.

Слайд 123: Симптоматическая терапия

Анальгетики Анестетики Транквилизаторы Антистрессорные Нормализующие функции органов и систем

Слайд 124: Хроническое воспаление:

вторично-хроническое - исход острого первично-хроническое - изначально имеет длительное течение

Слайд 125: Примеры первично-хронического воспаления:

проказа туберкулез гломерулонефрит гепатит ревматоидный артрит и др.

Слайд 126: Факторы, способствующие развитию хронического воспаления:

Длительная персистенция флогогена (возбудителя или чужеродных частиц) в организме Снижение фагоцитарной активности фагоцитов

Слайд 127: Специфика хронического воспаления -

Длительная персистенция флогогена (в силу особенностей возбудителя или невозможности метаболизировать агент) обеспечивает продолжающуюся альтерацию и экссудацию на фоне уже развернувшейся пролиферации

Слайд 128: Особенности хронического воспаления:

Основа клеточной инфильтрации - мононуклеары Мононуклеары находятся в активном состоянии

Слайд 129: Порочный круг:

Лимфоциты активируют макрофаги, выделяя лимфокины (γ-интерферон, ИЛ-4) Макрофаги активируют лимфоциты, выделяя цитокины (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6) Эти продукты усиливают повреждение тканей и привлекают новые мононуклеары в очаг. Пока их приток превышает отток из очага, воспаление не заканчивается

Слайд 130: Особенности хронического воспаления:

Макрофаги в очаге хронического воспаления преображаются в эпителиоидные клетки, а также сливаются в гигантские многоядерные клетки Пирогова-Лангханса

Слайд 131: Особенности хронического воспаления:

Хроническое воспаление является продуктивным – для него характерно образование гранулем (туберкулез, сифилис, проказа) Образуется капсула (если флогоген – инородное тело)

Слайд 132: Особенности хронического воспаления:

Изменение структуры органа из-за: неполной регенерации фиброза некроза

Слайд 133: Вследствие этого могут формироваться:

Рубцы Язвы Нарушение микроархитектоники (цирроз печени) Полости (бронхоэктатическая болезнь) Накопление регенератов (паннус при ревматоидном артрите, кондиломы при сифилисе, полипоз слизистых)

Слайд 134: Особенности хронического воспаления:

Характерен незавершенный фагоцитоз – микробы, захваченные фагоцитами, долгое время остаются в них в жизнеспособном состоянии

Слайд 135: Причины незавершенного фагоцитоза:

Особенности самого микроорганизма: Вирусы гриппа, микобактерии туберкулеза, токсоплазмы блокируют слияние фагосомы и лизосом Гонококки и стафилококки устойчивы к действию лизосомных ферментов Риккетсии способны быстро покидать фагосому и персистировать в цитоплазме

Последний слайд презентации: ВОСПАЛЕНИЕ: Причины незавершенного фагоцитоза:

Дефекты фагоцитоза как процесса (наследственные или приобретенные): Дефекты мембран лизосом Дефекты ферментов лизосом Низкая эффективность опсонизации объекта фагоцитоза Недостаточная экспрессия молекул адгезии, следовательно, нарушение прилипания фагоцита к объекту Недостаток гормонов, регулирующих фагоцитоз