Первый слайд презентации: Введение в предмет. История фармакологии. Общая фармакология

к.м.н. Эльбаева А.Д.

Слайд 4

ЦЕЛИ фармакологии : 1. Создание новых лекарств и обоснование их рационального применения. 2. Изучение новых свойств уже известных лекарств.

Слайд 5: изыскание новых эффективных и безопасных лекарственных средств

Главная задача фармакологии

Слайд 6: РАЗДЕЛЫ ФАРМАКОЛОГИИ:

1. Теоретическая (история, теории, концепции, методы, расчёты и т.д.); 2. Экспериментальная (фундаментальная); 3. Клиническая. РАЗДЕЛЫ ФАРМАКОЛОГИИ:

Слайд 7

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ – это совокупность научно-обоснованных принципов рационального выбора лекарственных средств для терапии заболевания или синдрома, индивидуального подбора фармакологических препаратов каждому больному, а также комплекс методов контроля терапевтической эффективности и безопасности лекарств.

Слайд 8

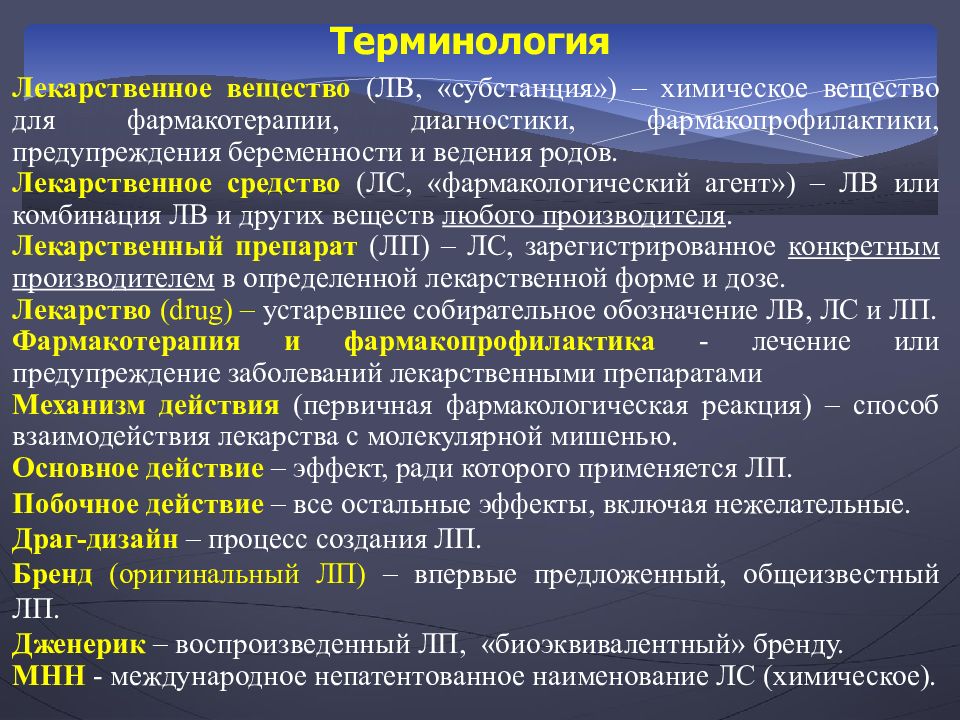

Терминология Лекарственное вещество (ЛВ, «субстанция») – химическое вещество для фармакотерапии, диагностики, фармакопрофилактики, предупреждения беременности и ведения родов. Лекарственное средство (ЛС, «фармакологический агент») – ЛВ или комбинация ЛВ и других веществ любого производителя. Лекарственный препарат (ЛП) – ЛС, зарегистрированное конкретным производителем в определенной лекарственной форме и дозе. Лекарство ( drug) – устаревшее собирательное обозначение ЛВ, ЛС и ЛП. Фармакотерапия и фармакопрофилактика - лечение или предупреждение заболеваний лекарственными препаратами Механизм действия (первичная фармакологическая реакция) – способ взаимодействия лекарства с молекулярной мишенью. Основное действие – эффект, ради которого применяется ЛП. Побочное действие – все остальные эффекты, включая нежелательные. Драг-дизайн – процесс создания ЛП. Бренд (оригинальный ЛП) – впервые предложенный, общеизвестный ЛП. Дженерик – воспроизведенный ЛП, «биоэквивалентный» бренду. МНН - международное непатентованное наименование ЛС (химическое).

Слайд 9

Химическое (систематическое) наименование – научное название, составленное согласно принципам Международной номенклатуры органической химии. Международное непатентованное наименование ( МНН ) - это название активного ингредиента ЛС, зарегистрированное ВОЗ и некоторыми международными и национальными инстанциями. Иногда в качестве МНН принимается химическое название. Торговое (коммерческое) наименование – названия ЛС, предназначенные для торговли. ТН могут быть нескольких видов: химическое наименование МНН или его часть патентованное наименование (товарный знак)

Слайд 10

НИФЕДИПИН Химическое название: диметиловый эфир 1,4 – дигидро-2,6 –диметил-4-(2-нитрофенил)-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты. МНН – NIFEDIPINUM Торговые названия: Адалат, Депин-Е, Кальцигард, Кордафен, Кордафлекс, Коринфар, Нифекард, Кордипин

Слайд 11

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИИ ДО XIX В. 6-7 тысяч лет до н.э. и ранее – операции трепанации и др. – мак, конопля и др. 2-3 тысячи лет до н.э. – появляются медицинские системы Древней Индии, Китая, Центральной Америки. 17 век до н.э. - п ервые систематизированные сведения о лекарствах в папирус е Эберса (Древний Египет) 1-е тысячелетие до н.э. – культ Асклепия – сына Апполона, ученика Хирона, отца Гигиеи (Древняя Греция). 460-377 гг. до н.э. – Гиппократ «выводит медицину из храмов» (делает божественное занятие ремеслом). 372-287 до н. э. – Теофраст ( Греция ) описывает более 300 лекарственных растений. 1 век н.э. – Диоскорид (Греция) составляет "Materia medica" ( синоним науки о лекарствах до 19 века). 980-1037 гг. – Ибн-Сина (Авиценна) составляет «Канон врачебного искусства» в 5 томах. Первые аптеки. 1493-1541 гг. – швейцарский врач Парацельс (Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), предложив использовать пары ртути для лечения сифилиса, стал основателем ятрохимии (греч. iatros — врач), средства лечения ран В 1785 г. английский терапевт Уильям Уитеринг открыл лечебный эффект настоя листьев наперстянки пурпуровой при застойной сердечной недостаточности. В 1806 г. ганноверский провизор Вильгельм Сертюрнер выделил из опия алкалоид морфин. 16-18 вв. – в России сведения о лекарственных растениях записыва ют в "травниках" и "зелейниках". 17 90-1810 г. – Ф.С.Ганеман («миллиграмматикус») – создание методологии фарм. эксперимента (Германия).

Слайд 12

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИИ XIX - XX В. В середине Х I Х в. фармакология сформировалась как самостоятельная наука, когда появились экспериментальные методы исследования. Основоположники экспериментальной фармакологии — Франсуа Мажанди (исследовал эффекты стрихнина) и Клод Бернар (установил механизм влияния кураре на нервно-мышечную передачу). В 1849 г. профессор Дерптского университета (современный Тарту в Эстонии) Рудольф Бухгейм (1820 — 1879) создал первую в мире лабораторию экспериментальной фармакологии. Ученик Бухгейма выдающийся ученый Освальд Шмидеберг (1838 — 1921) руководил кафедрой фармакологии в Немецком институте г. Страсбурга. Он открыл, что камфора выводится из организма в виде глюкуронида. Это стало первым свидетельством химических превращений лекарственных средств в организме. В 1869 г. Шмидеберг совместно с Р. Коппе выделил из мухомора мускарин и установил сходство действия этого яда и эффектов возбуждения блуждающего нерва. Появление средств для ингаляционного наркоза — азота закиси ( Хорас Уэллс, 1844), эфира ( Уильям Мортон, 1846), хлороформа ( Джеймс Симпсон, 1847), а также антисептиков — хлорной извести ( Игнац Филипп Земмельвейс, 1847) и фенола ( Джозеф Листер, 1867) стимулировало интенсивное развитие хирургии. В 1879 г. английский терапевт Уильям Мэррил впервые назначил таблетки нитроглицерина под язык для купирования приступа стенокардии. Пауль Эрлих (1854 — 1915) описал тучные клетки, доказал существование гематоэнцефалического барьера, разработал оригинальные методы бактериологических и гистологических исследований. Начиная с 1891г. П. Эрлих предложил новые методы фармакотерапии инфекционных болезней, основанные на избирательном действии химиотерапевтических средств на патогенных возбудителей.

Слайд 13

1 8 47-1 8 48 гг. г. Дерпт (Тарту), Эстония открытие первой экспериментальной фармакологической лаборатории профессор Рудольф Бухгейм (1820-1879)

Слайд 14

ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИИ XIX - XX В. Выдающимися достижениями фармакологии стали: · установление роли дефицита витаминов в патогенезе заболеваний нидерландским врачом Христианом Эйкманом (1890 — 1898) и выделение первого витамина —(тиамин) польским биохимиком Казимиром Функом (1911); · открытие гепарина американскими физиологами Уильямом Генри Хауэллом и Джеем Мак-Леном (1916) и антикоагулянтов непрямого действия врачом К. Линком (1939); · создание противоаритмического средства хинидина немецким кардиологом Карлом Фридрихом Венкебахом (1918); · выделение и применение инсулина для лечения сахарного диабета канадскими физиологами Фредериком Бентингом и Чарльзом Бестом и шотландским физиологом Джоном Маклеодом (1921— 1922); · открытие пенициллина английским микробиологом Александром Флемингом (1929) и сульфаниламидных средств немецким врачом Герхардом Домагком (1935); · внедрение бензилпенициллина в медицинскую практику в Великобритании Говардом Флори и Эрнстом Чейном (1940) и в СССР З. В. Ермольевой (1942); · применение миорелаксанта d -тубокурарина в хирургии канадскими анестезиологами Гарольдом Гриффитом и Джорджем Джонсоном (1942); · открытие гипогликемического действия производных сульфонилмочевины Марселем Жанбоном и Огюстом Лубатье во Франции(1942 — 1947); · выделение и установление структуры кортизона швейцарским химиком Тадеушем Райхштейном, получение тироксина и ряда глюкокортикоидов американским биохимиком Эдвардом Кенделлом, применение кортизона при ревматоидном артрите американским врачом Филиппом Хенчем (1943— 1949); · открытие противотуберкулезного антибиотика стрептомицина американским микробиологом Зельманом Ваксманом (1944);

Слайд 15

· исследование первого психотропного средства — нейролептика хлорпромазина (аминазин) и применение его в практике психиатрии во Франции Анри Лабори, Жаном Делеем и Пьером Деникером (1950 — 1952); · создание β-адреноблокатора пропранолола (анаприлин) для лечения кардиологических заболеваний и средства терапии язвенной болезни — блокатора гистаминовых H 2-рецепторов циметидина английским фармакологом Джеймсом Блэком (1960-е гг.). В 1980 — 2004 гг. были открыты изоферменты цитохрома P -450, новые циторецепторы, нейромодуляторы.Больших успехов достигли клеточная инженерия (гибридомная технология) и генная инженерия (метод рекомбинантных ДНК). Иван Петрович Павлов (1849 — 1936) создал физиологические методы, которые позволили исследовать лечебное действие ЛС на системы организма. В 1904 г. исследования И.П. Павлова были удостоены Нобелевской премии.

Слайд 16

Николай Павлович Кравков 24.2.(8.3).1865, Рязань, — 24.4.1924, Ленинград] русский фармаколог, основоположник отечественной фармакологии член-корреспондент Российской АН (1920), академик Военно-медицинской академии (1914)., основатель отечественной промышленной токсикологии, эволюционной и сравнительной фармакологии, впервые изучал действие лекарственных средств на эндокринную систему.

Слайд 17: Источники получения лекарств:

1. Лекарственные растения 2. Животный мир 3. Минералы 4. Микроорганизмы 5. Химический синтез Источники получения лекарств:

Слайд 18: Пути поиска новых лекарственных веществ среди вновь синтезированных соединений:

Эмпирическое изучение Модификация известных химических структур Составление комбинированных препаратов Целенаправленный синтез Лекарственная биотехнология. Пути поиска новых лекарственных веществ среди вновь синтезированных соединений:

Слайд 19: Этапы изучения и внедрения новых ЛС:

I Доклинические (эксперимент) исследования II Рассмотрение материалов в Фармкомитете Минздрава РФ III Клинические исследования препарата IV Рассмотрение в Фармкомитете и получение разрешения на выпуск Этапы изучения и внедрения новых ЛС:

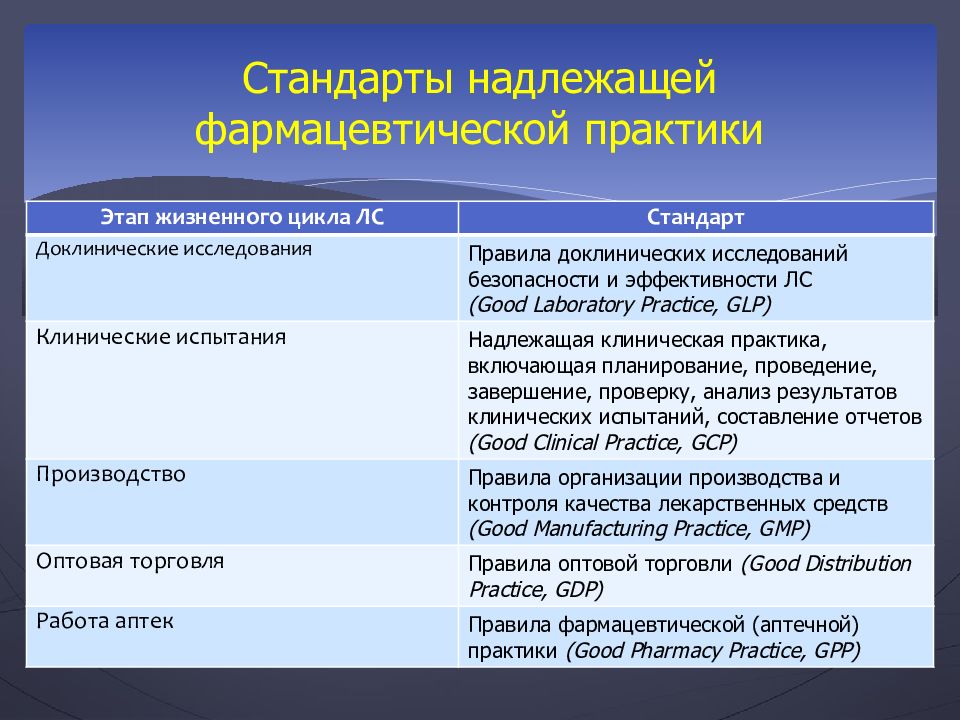

Слайд 20: Стандарты надлежащей фармацевтической практики

Этап жизненного цикла ЛС Стандарт Доклинические исследования Правила доклинических исследований безопасности и эффективности ЛС ( Good Laboratory Practice, GLP) Клинические испытания Надлежащая клиническая практика, включающая планирование, проведение, завершение, проверку, анализ результатов клинических испытаний, составление отчетов (Good Clinical Practice, GCP) Производство Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (Good Manufacturing Practice, GMP) Оптовая торговля Правила оптовой торговли ( Good Distribution Practice, GDP) Работа аптек Правила фармацевтической (аптечной) практики ( Good Pharmacy Practice, GPP) Стандарты надлежащей фармацевтической практики

Слайд 21: Стандарт GLP

(« Good Laboratory Practice », Надлежащая лабораторная практика) — система норм, правил и указаний, направленных на обеспечение согласованности и достоверности результатов лабораторных исследований. Стандарт GLP

Слайд 22: Стандарт GCP

( Good Clinical Practice - Надлежащая клиническая практика) - международный стандарт этических норм и качества научных исследований, описывающий правила разработки, проведения, ведения документации и отчетности об исследованиях, которые подразумевают участие человека в качестве испытуемого (клинические исследования). Стандарт GCP

Слайд 23: Стандарт GMP

(Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика) - система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, пищевых добавок и активных ингредиентов. Стандарт GMP

Слайд 24: Классификация лекарственных средств обусловлена следующими принципами:

1.Терапевтическое применение – противоаритмические средства, наркозные средства, противоопухолевые средства и т.д. 2.Точки приложения или механизм действия: а) молекулярный уровень - стимуляторы или блокаторы рецепторов, б) влияние на ферментативную активность (ингибиторы АПФ), ионные каналы (блокаторы кальциевых каналов) и т.д.; в) уровень органа – гепатопротекторы, гастропротекторы, стимуляторы ЦНС и т.д.; г) уровень физиологической системы – антисклеротические средства, средства, влияющие на систему РАСК и т.д. 3.Химическое строение: производные фенотиазина, бензодиазепины, барбитураты и т.д. Классификация лекарственных средств обусловлена следующими принципами:

Слайд 25: Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

— международная система классификации лекарственных средств. Используются сокращения: латиницей АТС (от Anatomical Therapeutic Chemical ) или русское: АТХ ( анатомо-терапевтическо-химическая ). Полное английское название — Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

Слайд 26: Классификация CAS

( Chemical Abstracts Service ). Представляет собой однозначный идентификатор химических субстанций, где определенной химической структуре присвоен регистровый номер. Классификация CAS

Слайд 27: Формулярная система

(англ. Formulary – свод правил) – это обязательный стандарт лечения, основанный на доказательной медицине. Это система выбора лекарственного средства в ежедневной практике врача, которая должна быть свободна от внешнего воздействия и коммерческого давления. Формулярная система

Слайд 28: Доказательная медицина

(медицина основанная на доказательствах) включает в себя добросовестное, точное, осмысленное использование лучших результатов клинических исследований для выбора лечения больного. Доказательная медицина

Слайд 29: Источники информации

Официальными источниками информации о лекарственных препаратах (ЛП), в которых прописана вся информационная база, являются: фармакопейная статья, клинико-фармакологическая статья (типовая клинико-фармакологическая статья ЛС и клинико-фармакологическая статья ЛП), паспорт ЛП, Государственный реестр лекарственных средств РФ. Источником информации о лекарствах являются инструкции по применению препарата, Перечень жизненно необходимых лекарственных средств (общий и по основным направлениям: педиатрия, кардиология и т.д.), Федеральное руководство по использованию лекарственных препаратов (формулярная система) а также научные статьи, справочники, учебники, интернет, в частности: сайт RLSNET.RU – самый посещаемый, сайт MEDI.RU, сайт VIDAL.RU. Источники информации

Слайд 30

Современная фармакотерапия: высокоактивная («агрессивная») - рыночная ( доходность аптек, промоушн, закупки, др.) обезличенная (официнальная ) комбинированная (поли -терапия, -прагмазия) Поэтому - закономерно растет интерес к вопросам безопасности.

Слайд 31

1. Эффективность : - улучшает качество жизни; - увеличивает продолжительность жизни. 2. Безопасность. 3. Доступность широким слоям населения. 4. Удобство при хранении и применении. Качества «идеального» препарата

Слайд 32

ФАРМАКОЛОГИЯ Частная фармакология Общая фармакология Фармакотерапия Фармакокинетика Фармакодинамика Лекарственная токсикология

Слайд 33: Общая фармакология изучает общие закономерности взаимодействия лекарственных веществ с живыми организмами

Фармакокинетика – раздел фармакологии, изучающий процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения лекарственных веществ в сопоставлении с изменениями, вызываемыми ими в организме. Общая фармакология изучает общие закономерности взаимодействия лекарственных веществ с живыми организмами.

Слайд 34: Фармакокинетика

От греч. Pharmakon - лекарство, kinetikos -движущий) - раздел фармакологии, изучающий процессы всасывания, распределения, метаболизма, выделения лекарственных средств. Фармакокинетика

Слайд 35: Основные фармакокинетические процессы

Высвобождение из лекарственной формы Всасывание (адсорбция) Распределение Метаболизм Выведение (экскреция) Основные фармакокинетические процессы

Слайд 36: Пути введения

Энтеральный путь Парентеральный путь неинъекционные и инъекционные Пути введения

Слайд 37: Пути введения лекарственных веществ

Интраназальное введение Ингаляционное введение Сублингвальное введение Пероральное введение Трансдермальное введение Парентеральное введение: в/в в/м п/к Местное введение Ректальное введение Трансбуккально В 12-перстную кишку

Слайд 39: Биологические барьеры:

Кожа Гематоэнцефалический барьер Фетоплацентарный барьер Через эпителий молочных желез Капиллярная стенка Биологические барьеры:

Слайд 40: Всасывание

-это процесс движения лекарственного вещества из места введения в системный кровоток. Процесс всасывания представляет собой преодоление лекарственными средствами липопротеиновой плазматической мембраны клеток. В кишечнике — это один слой эпителия, при всасывании с поверхности кожи — несколько клеточных слоев. Всасывание

Слайд 41

Механизмы Пассивная диффузия Облегченная диффузия 3. Фильтрация через поры мембран 4. Активный транспорт 5. Пиноцитоз

Слайд 42

Пассивная диффузия происходит по градиенту концентрации лекарственных средств — из зоны с большей концентрацией в зону с меньшей концентрацией. Облегченная диффузия. В ней участвуют транспортные системы, функционирующие без затраты энергии. Фильтрация лекарственных средств через поры клеточной мембраны происходит с током воды в зависимости от гидростатического и осмотического давлений (вода, мочевина, глюкоза некоторые ионы, а также мелкие гидрофильные молекулы Активный транспорт лекарственных средств происходит против градиента концентрации (в сторону большей концентрации) с затратой энергии макроэргов и при участии белков-переносчиков. Пиноцитоз. Происходит инвагинация клеточной мембраны с образованием вакуоли, которая мигрирует к противоположной стороне мембраны. Таким образом всасываются полипептиды и другие высокомолекулярные соединения (витамин В 12 в комплексе с гликопротеином — внутренним фактором Касла).

Слайд 43

Пассивная диффузия Основной (не требует энергии) Лучше - жирорастворимые ЛС Тонкая кишка (главным образом) Толстая и прямая кишка (дополнительно)

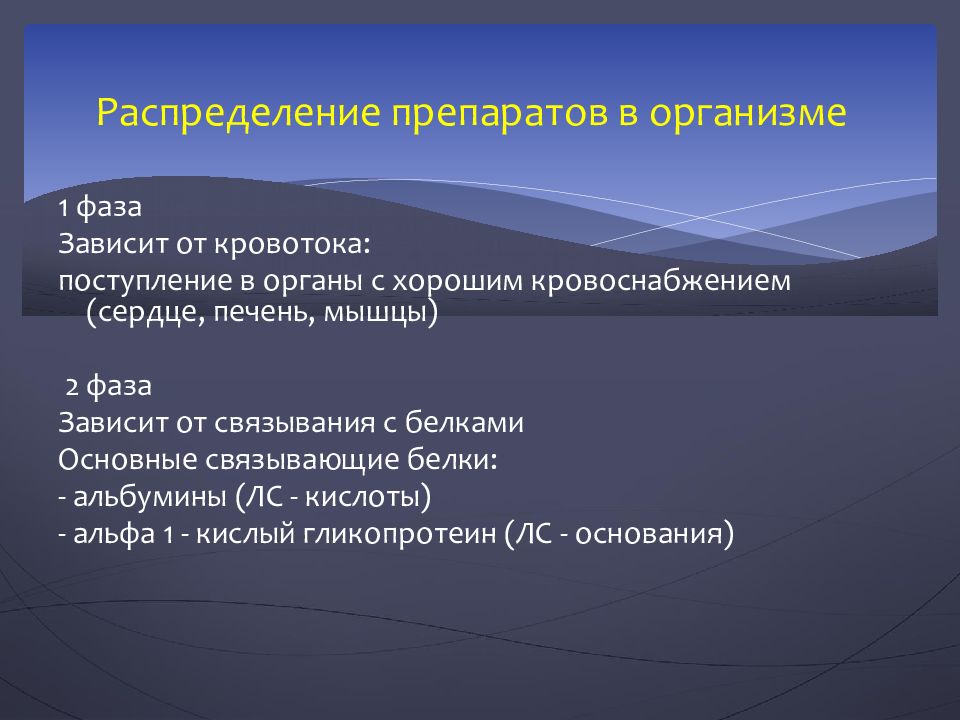

Слайд 47: Распределение препаратов в организме

1 фаза Зависит от кровотока: поступление в органы с хорошим кровоснабжением (сердце, печень, мышцы) 2 фаза Зависит от связывания с белками Основные связывающие белки: - альбумины (ЛС - кислоты) - альфа 1 - кислый гликопротеин (ЛС - основания) Распределение препаратов в организме

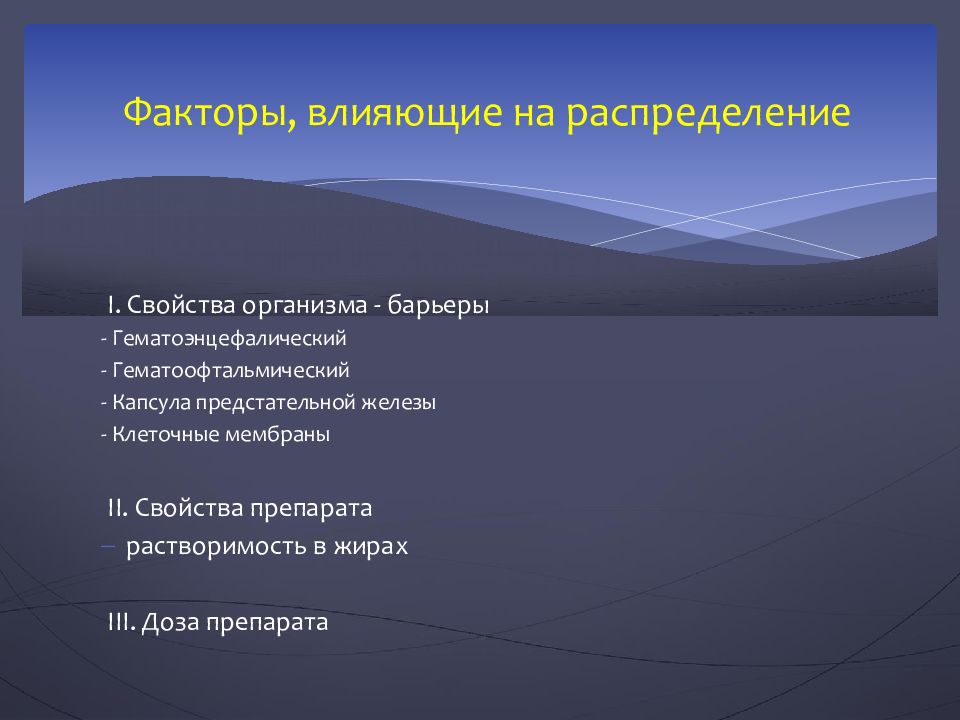

Слайд 48: Факторы, влияющие на распределение

I. Свойства организма - барьеры - Гематоэнцефалический - Гематоофтальмический - Капсула предстательной железы - Клеточные мембраны II. Свойства препарата растворимость в жирах III. Доза препарата Факторы, влияющие на распределение

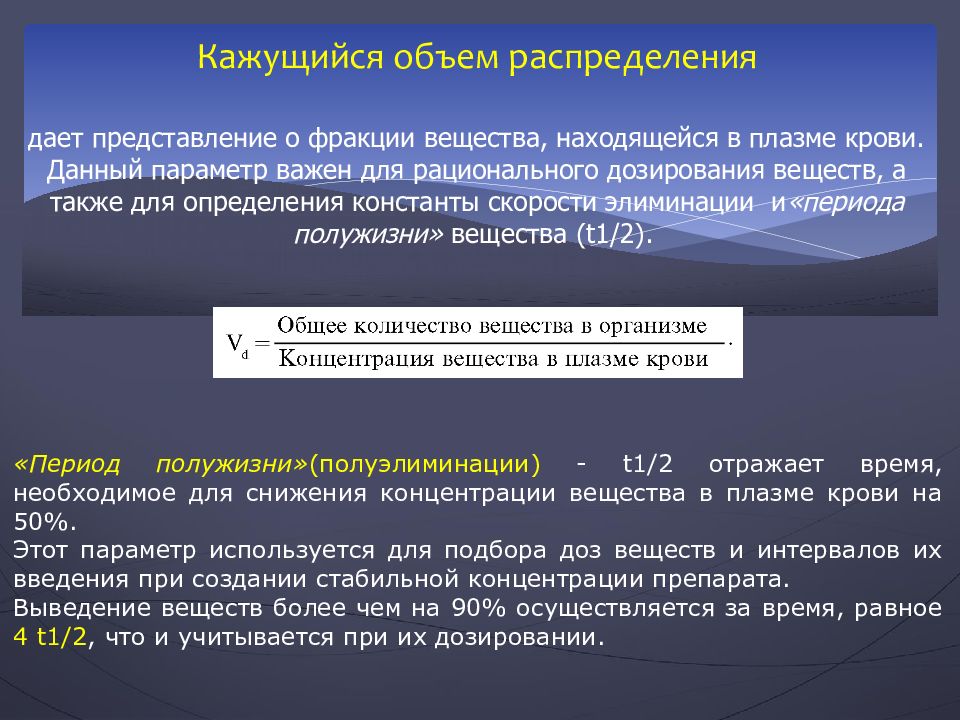

Слайд 49: Кажущийся объем распределения дает представление о фракции вещества, находящейся в плазме крови. Данный параметр важен для рационального дозирования веществ, а также для определения константы скорости элиминации и «периода полужизни» вещества (t1/2)

«Период полужизни» (полуэлиминации) - t1/2 отражает время, необходимое для снижения концентрации вещества в плазме крови на 50%. Этот параметр используется для подбора доз веществ и интервалов их введения при создании стабильной концентрации препарата. Выведение веществ более чем на 90% осуществляется за время, равное 4 t1/2, что и учитывается при их дозировании.

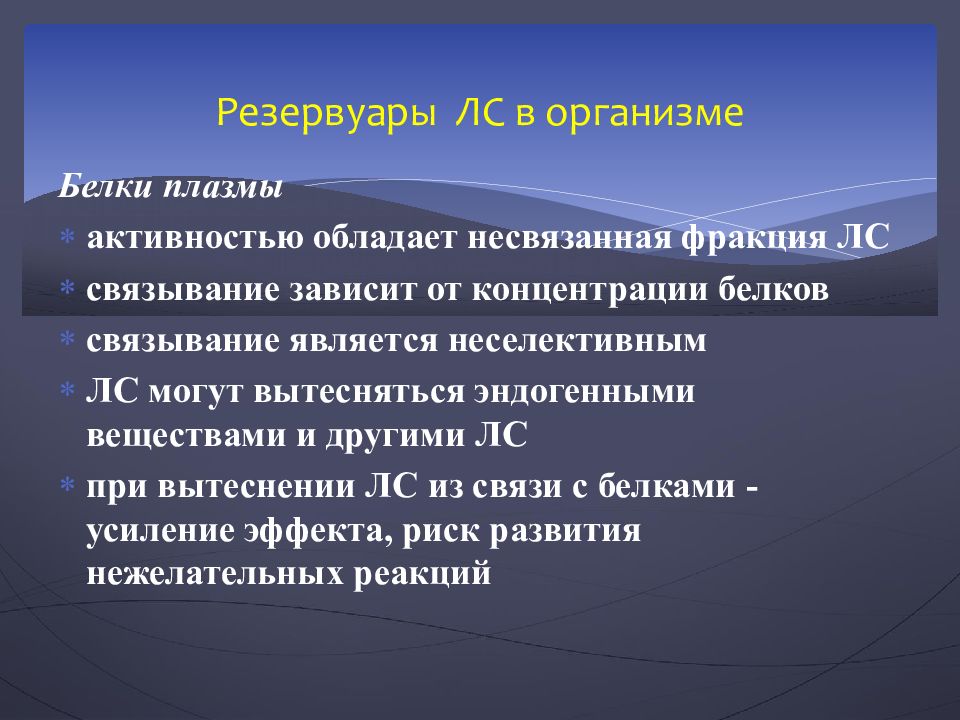

Слайд 50: Резервуары ЛС в организме

Белки плазмы активностью обладает несвязанная фракция ЛС связывание зависит от концентрации белков связывание является неселективным ЛС могут вытесняться эндогенными веществами и другими ЛС при вытеснении ЛС из связи с белками - усиление эффекта, риск развития нежелательных реакций Резервуары ЛС в организме

Слайд 51: Резервуары ЛС в организме

Клетки (макролиды) Жировая ткань (амиодарон) Кости (тетрациклины) Трансцеллюлярные (ЖКТ, ликвор) резервуары Резервуары ЛС в организме

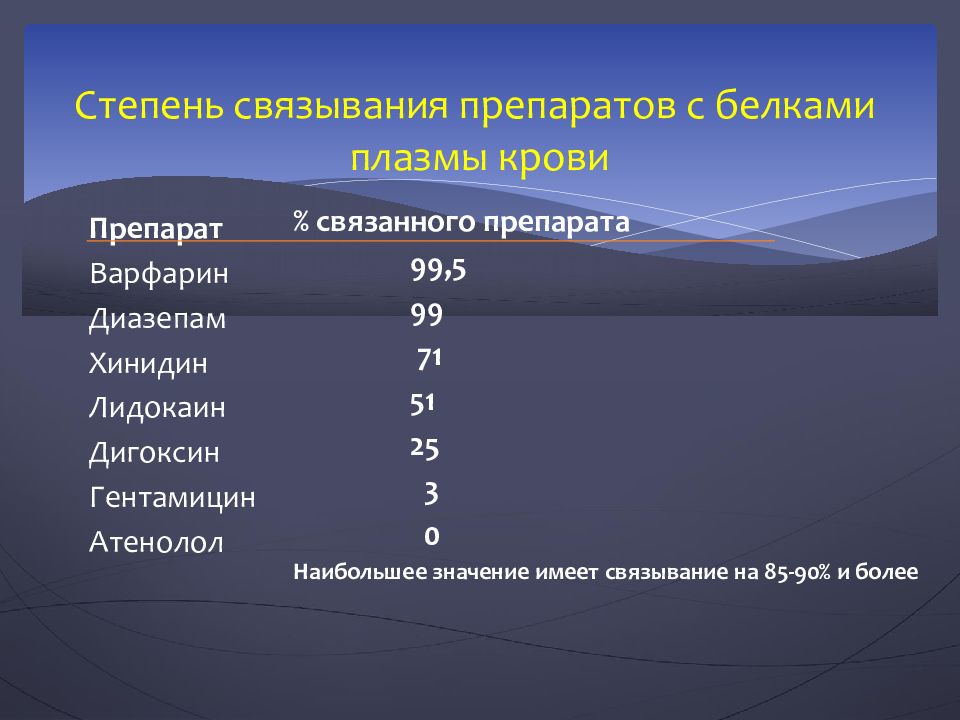

Слайд 52: Степень связывания препаратов с белками плазмы крови

Препарат Варфарин Диазепам Хинидин Лидокаин Дигоксин Гентамицин Атенолол Степень связывания препаратов с белками плазмы крови % связанного препарата 99,5 99 71 51 25 3 0 Наибольшее значение имеет связывание на 85-90% и более

Слайд 53: Метаболизм

- процесс химического изменения ЛС в организме Реакции I типа (несинтетические): - окисление микросомы - восстановление печени - гидролиз - комбинация процессов Реакции II типа (синтетические, конъюгации) - Глюкуронизация - микросомы печени - Аминоконьюгация - Ацетилирование - Сульфоконьюгация - Метилирование Метаболизм

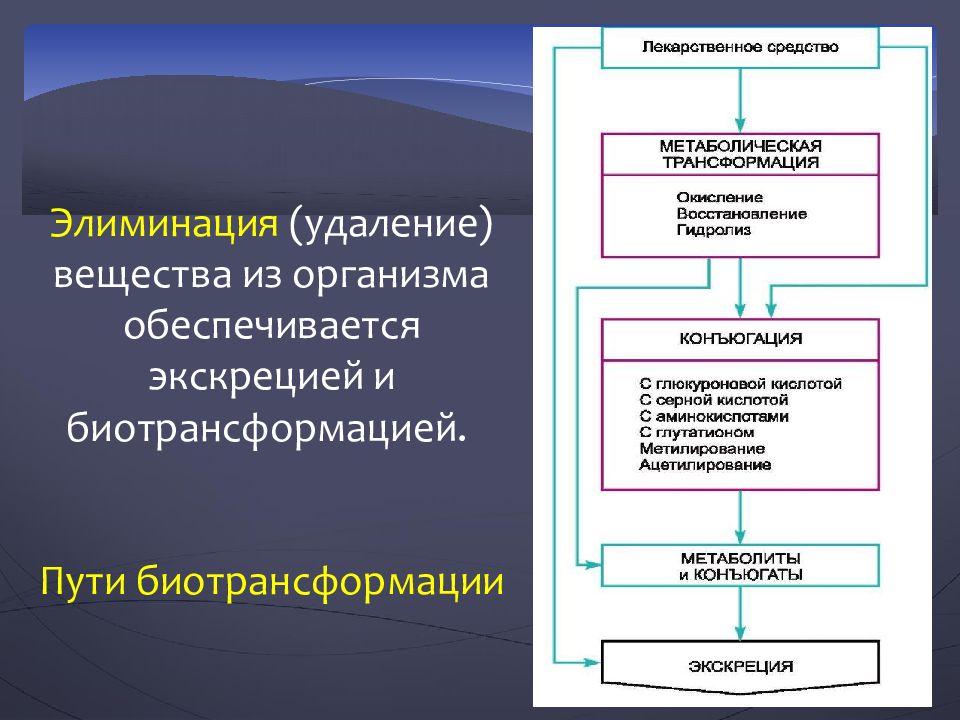

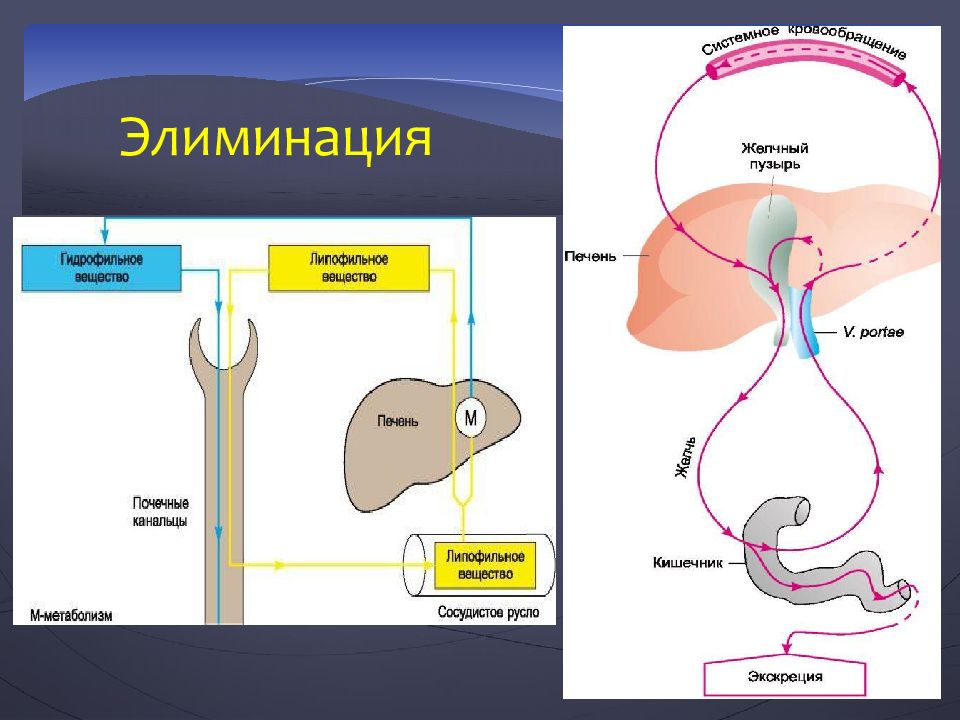

Слайд 54: Элиминация (удаление) вещества из организма обеспечивается экскрецией и биотрансформацией. Пути биотрансформации

Слайд 56: Биодоступность (биоусвояемость):

- определенная часть неизменного лекарства, достигающая системной циркуляции. Биодоступность (биоусвояемость):

Слайд 57: Выведение лекарственных веществ и их метаболитов:

Почки ЖКТ С молоком Со слизью, слюной, потом С выдыхаемым воздухом Выведение лекарственных веществ и их метаболитов:

Слайд 58: Фармакодинамика

– это раздел фармакологии, изучающий механизмы взаимодействия лекарственных веществ с живыми системами, и эффекты этого взаимодействия. Основная задача фармакодинамики - выяснить, где и каким образом действуют лекарственные средства, вызывая те или иные эффекты. Фармакодинамика

Слайд 59: Механизмы действия лекарственных веществ

С участием рецепторов – действие большинства лекарственных веществ опосредовано взаимодействием с рецепторами Без участия рецепторов – действие некоторых лекарственных веществ не опосредовано взаимодействием с рецепторами (например, антациды и др.)

Слайд 60: Рецепторы лекарственных веществ

Определение – компоненты клетки или организма, которые специфично узнают лекарственное вещество и опосредуют развитие фармакологических эффектов. Типы: ферменты; регуляторные, транспортные или структурные белки Участки локализации : клеточная мембрана, вне клетки, внутри клетки Механизмы взаимодействия : образование ионных или водородных связей, Ван-Дер-Ваальсовых связей, ковалентных связей.

Слайд 61

Рецепторы обеспечивают передачу сигнала из внешней среды Внутрь клетки и его трансформацию в ответную реакцию Узнающая часть Трансдуктор Эффектор

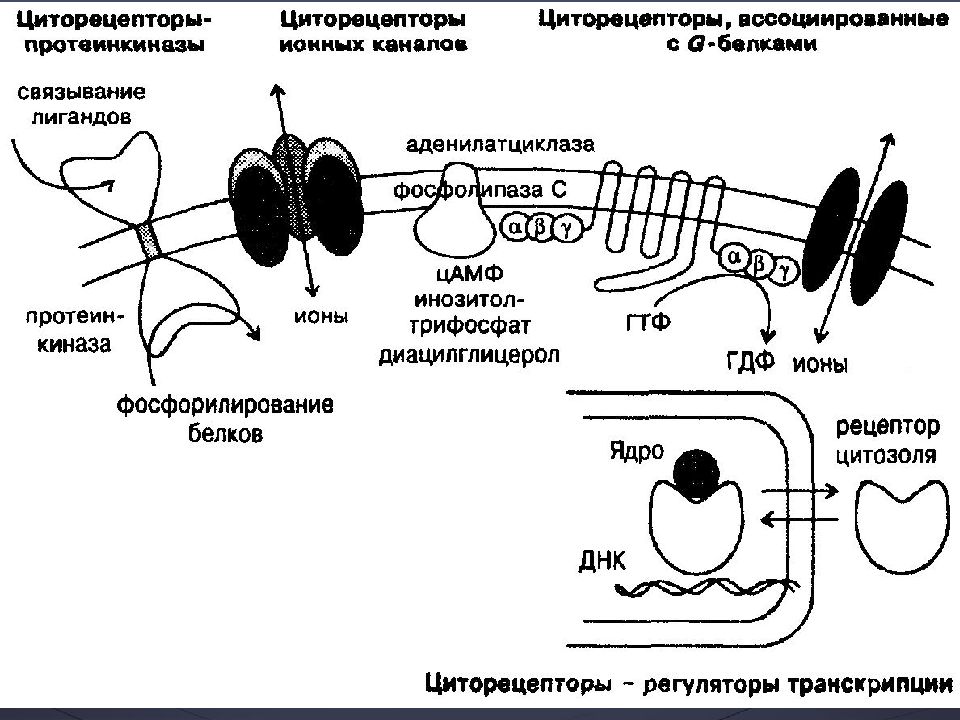

Слайд 62: Рецепторы классифицируют на 4 типа

· рецепторы-протеинкиназы; · рецепторы ионных каналов; · рецепторы, ассоциированные с G - белками; · рецепторы-регуляторы транскрипции. Рецепторы классифицируют на 4 типа

Слайд 64

Аффинитет (лат. affinis — родственный) (сродство) рассматривают как способность образовывать комплекс с циторецепторами. Внутренняя активность направлена на появление клеточного ответа. В зависимости от выраженности аффинитета и наличия внутренней активности лекарственные средства разделяют на 2 группы: · агонисты (греч. agonistes — соперник, agon — борьба), или миметики (греч. mimeomai — подражать) — вещества с умеренным аффинитетом и высокой внутренней активностью: полные агонисты вызывают максимально возможный клеточный ответ, частичные (парциальные) агонисты — менее значительную клеточную реакцию; · антагонисты (греч. antagonisma — соперничество, anti — против, agon — борьба) или блокаторы — вещества с высоким аффинитетом, но лишенные внутренней активности. Они экранируют циторецепторы от действия эндогенных лигандов и препятствуют развитию клеточного ответа, усиливая эффекты других, неблокированных циторецепторов. Вещества, блокирующие активные центры циторецепторов, являются конкурентными антагонистами. Возможно сочетание в фармакодинамике свойств агониста и антагониста, например, агонисты- антагонисты возбуждают одни циторецепторы и блокируют другие.

Слайд 65

Виды действия лекарственных средств: Местное Резорбтивное Прямое (первичное) Косвенное (вторичное) Обратимое Необратимое Главное Побочное Избирательное

Слайд 66: Фазы действия лекарств:

Возбуждение Торможение Стимулирование Седативное действие Тонизирование Угнетение Фазы действия лекарств: НОРМА раздражение паралич

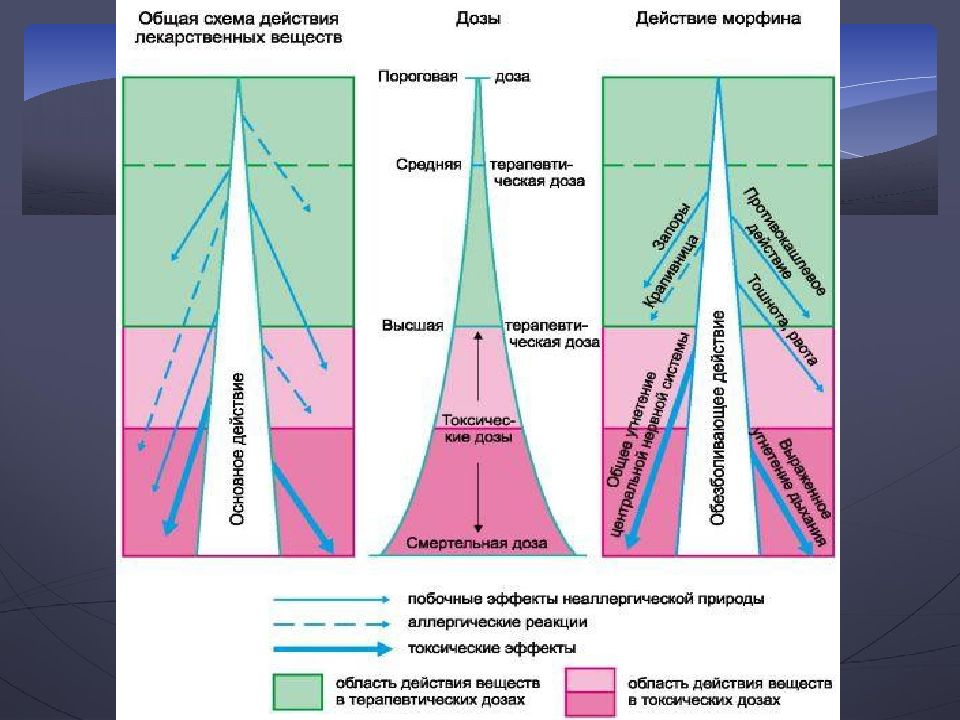

Слайд 67: Доза - это количество препарата, проникающего в организм, связывающегося с рецепторами и оказывающего эффект

Зависимость от дозы: С увеличением дозы возрастает скорость действия, сила, длительность, меняется эффект. Доза - это количество препарата, проникающего в организм, связывающегося с рецепторами и оказывающего эффект.