Первый слайд презентации: Аппендицит. Осложнения аппендицита

Выполнили студенты МЛ-408: Ахмедова Хатима Сенаторова Виктория РУДН Кафедра факультетской хирургии

Слайд 2

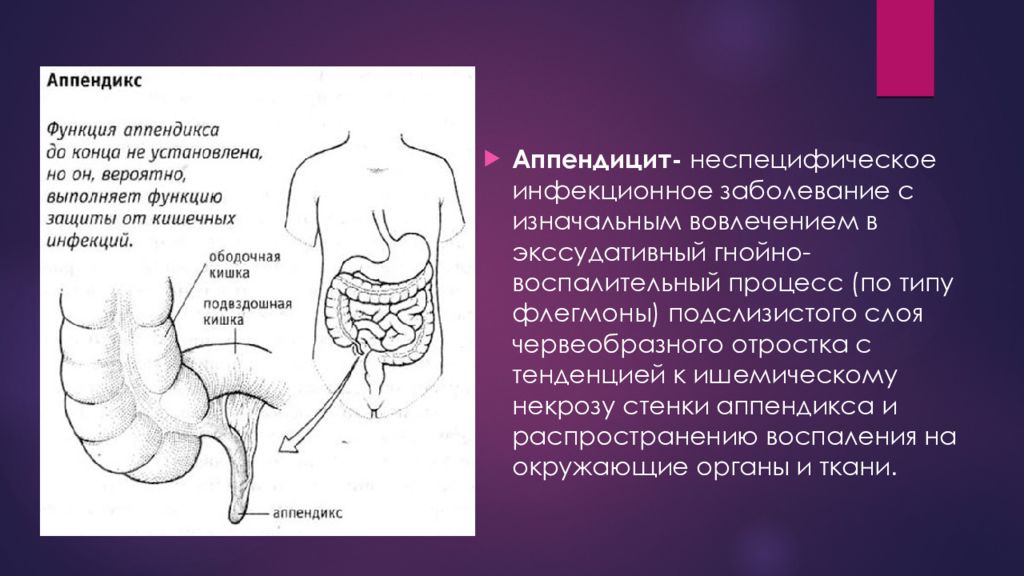

Аппендицит- неспецифическое инфекционное заболевание с изначальным вовлечением в экссудативный гнойно-воспалительный процесс (по типу флегмоны) подслизистого слоя червеобразного отростка с тенденцией к ишемическому некрозу стенки аппендикса и распространению воспаления на окружающие органы и ткани.

Слайд 3

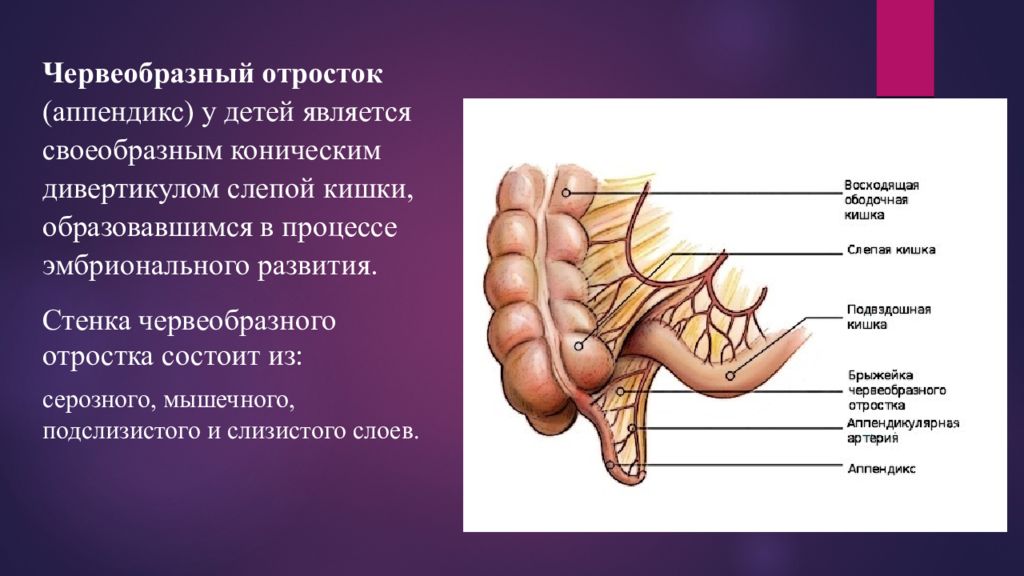

Червеобразный отросток (аппендикс) у детей является своеобразным коническим дивертикулом слепой кишки, образовавшимся в процессе эмбрионального развития. Стенка червеобразного отростка состоит из: серозного, мышечного, подслизистого и слизистого слоев.

Слайд 4

Червеобразный отросток сообщается со слепой кишкой узким отверстием, имеющим иногда полулунные складки слизистой оболочки — заслонки Герлаха, играющие роль клапана. При их отсутствии и щелевидном сужении просвета в области основания отросток плохо опорожняется от попавшего в него кишечного содержимого ("Аппендикс — мусорный ящик брюшной полости").

Слайд 5

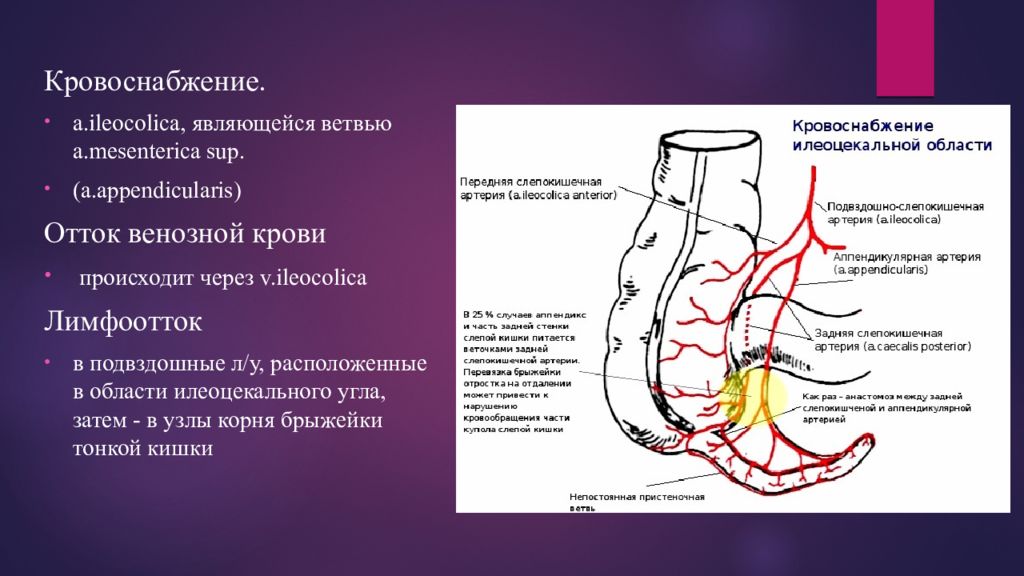

Кровоснабжение. a.ileocolica, являющейся ветвью a.mesenterica sup. ( a.appendicularis ) Отток венозной крови происходит через v.ileocolica Лимфоотток в подвздошные л / у, расположенные в области илеоцекального угла, затем - в узлы корня брыжейки тонкой кишки

Слайд 6: Иннервация

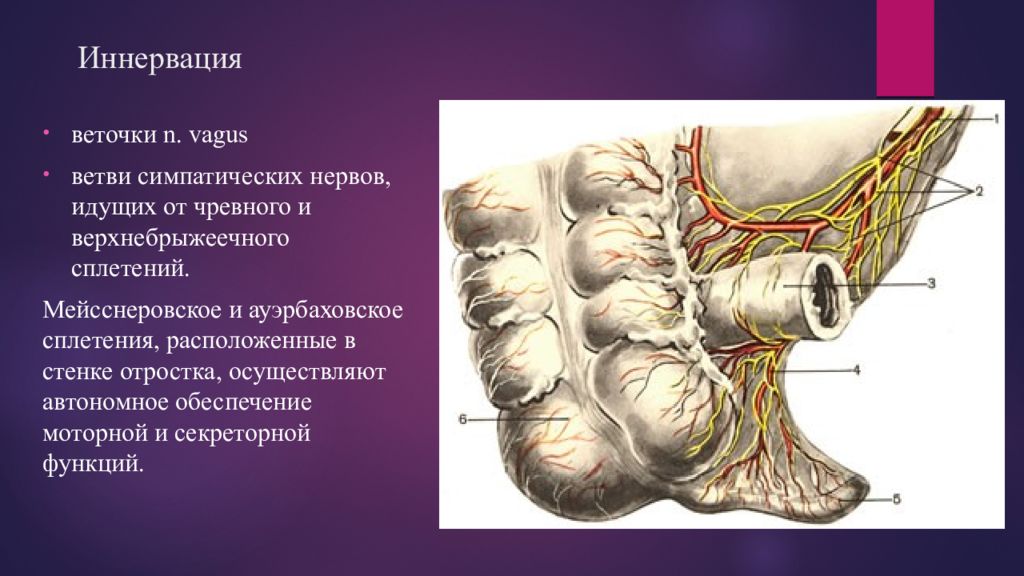

веточки n. vagus ветви симпатических нервов, идущих от чревного и верхнебрыжеечного сплетений. Мейсснеровское и ауэрбаховское сплетения, расположенные в стенке отростка, осуществляют автономное обеспечение моторной и секреторной функций.

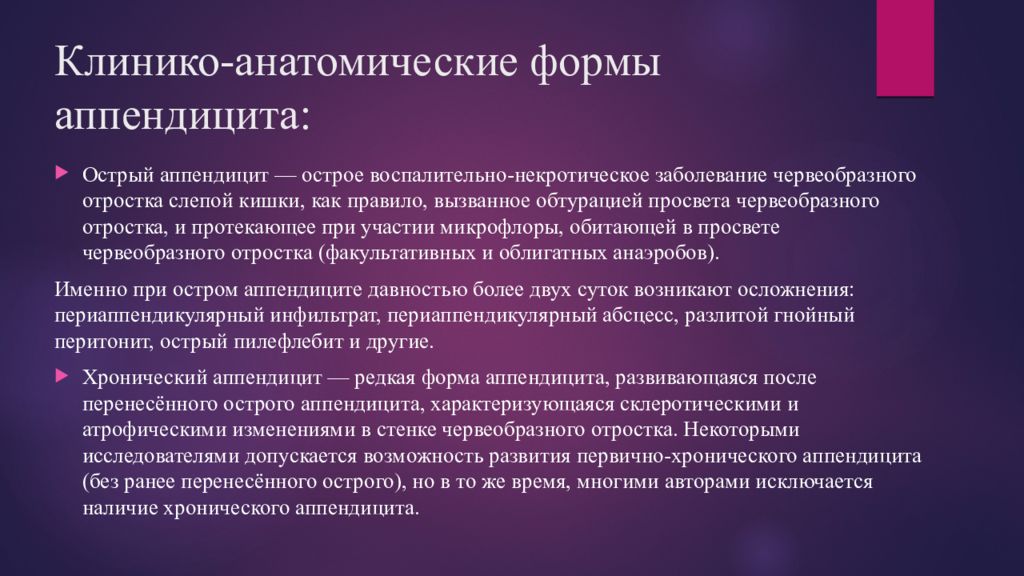

Острый аппендицит — острое воспалительно-некротическое заболевание червеобразного отростка слепой кишки, как правило, вызванное обтурацией просвета червеобразного отростка, и протекающее при участии микрофлоры, обитающей в просвете червеобразного отростка (факультативных и облигатных анаэробов). Именно при остром аппендиците давностью более двух суток возникают осложнения: периаппендикулярный инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, разлитой гнойный перитонит, острый пилефлебит и другие. Хронический аппендицит — редкая форма аппендицита, развивающаяся после перенесённого острого аппендицита, характеризующаяся склеротическими и атрофическими изменениями в стенке червеобразного отростка. Некоторыми исследователями допускается возможность развития первично-хронического аппендицита (без ранее перенесённого острого), но в то же время, многими авторами исключается наличие хронического аппендицита.

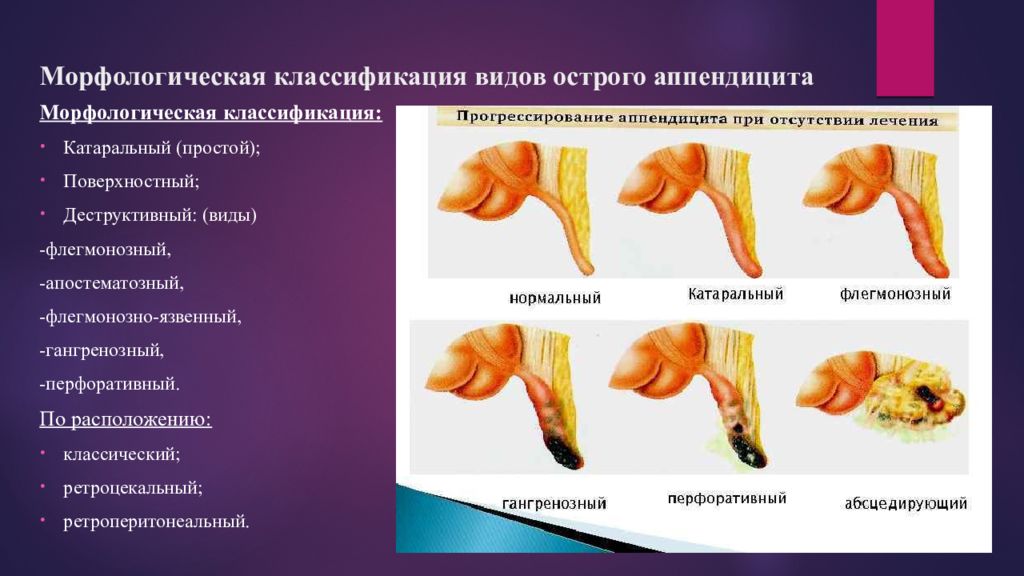

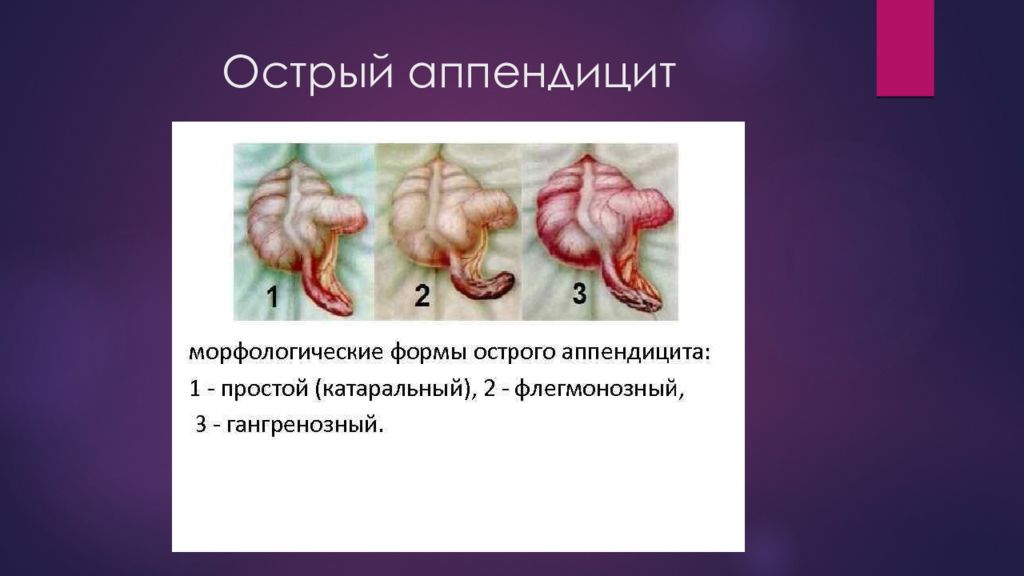

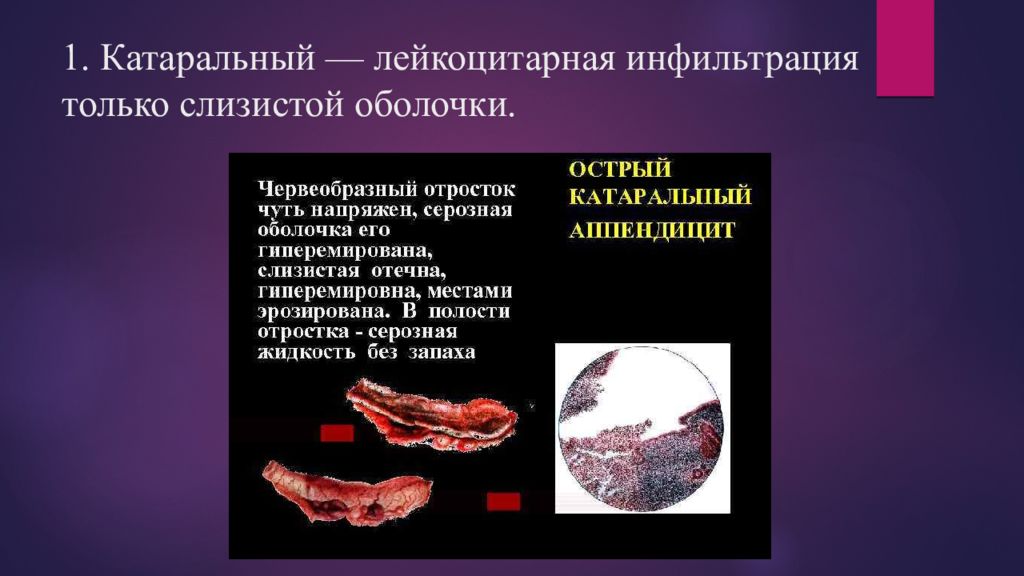

Морфологическая классификация: Катаральный (простой); Поверхностный; Деструктивный: (виды) -флегмонозный, - апостематозный, -флегмонозно-язвенный, -гангренозный, -перфоративный. По расположению: классический; ретроцекальный ; ретроперитонеальный.

Слайд 9: Острый аппендицит

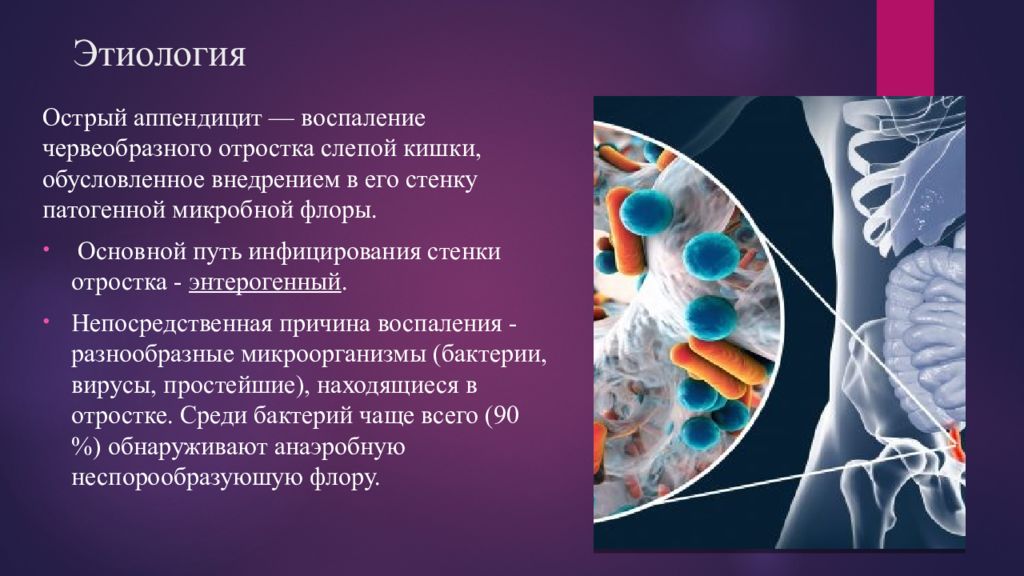

Слайд 10: Этиология

Острый аппендицит — воспаление червеобразного отростка слепой кишки, обусловленное внедрением в его стенку патогенной микробной флоры. Основной путь инфицирования стенки отростка - энтерогенный. Непосредственная причина воспаления - разнообразные микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие), находящиеся в отростке. Среди бактерий чаще всего (90 %) обнаруживают анаэробную неспорообразуюшую флору.

Слайд 11: В обычных условиях, благодаря барьерной функции слизистой оболочки отростка, микроорганизмы не могут проникнуть в его толщу. Повреждение этого барьера возможно при значительном повышении вирулентности микробной флоры, а также при ослаблении местных защитных механизмов вследствие нарушения оттока химуса из отростка, растяжения его стенок, ухудшения кровообращения и снижения местной иммунологической защиты

Слайд 12: К факторам риска острого аппендицита относят дефицит пищевых волокон в стандартной диете, способствующей образованию плотных кусочков содержимого химуса — феколитов (каловых камней)

Слайд 13: Патогенез

В основе патогенеза острого аппендицита чаще всего (у 60 % больных) лежит окклюзия просвета отростка, причиной которой, как правило, являются гиперплазия лимфоидных фолликулов (у молодых пациентов), феколиты (у 20—35 %), фиброзные тяжи, стриктуры (у лиц старше 40—50 лет), реже — инородные тела, паразиты, опухоли. У ВИЧ-инфицированных блокаду просвета отростка могут вызвать саркома Капоши и лимфомы ( ходжкинская и неходжкинская ).

Слайд 14

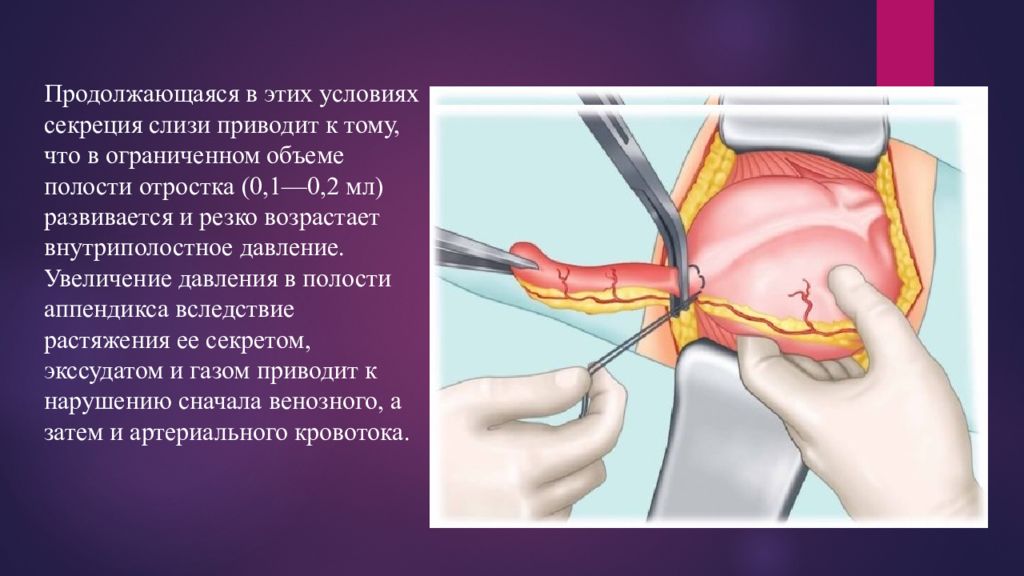

Продолжающаяся в этих условиях секреция слизи приводит к тому, что в ограниченном объеме полости отростка (0,1—0,2 мл) развивается и резко возрастает внутриполостное давление. Увеличение давления в полости аппендикса вследствие растяжения ее секретом, экссудатом и газом приводит к нарушению сначала венозного, а затем и артериального кровотока.

Слайд 15

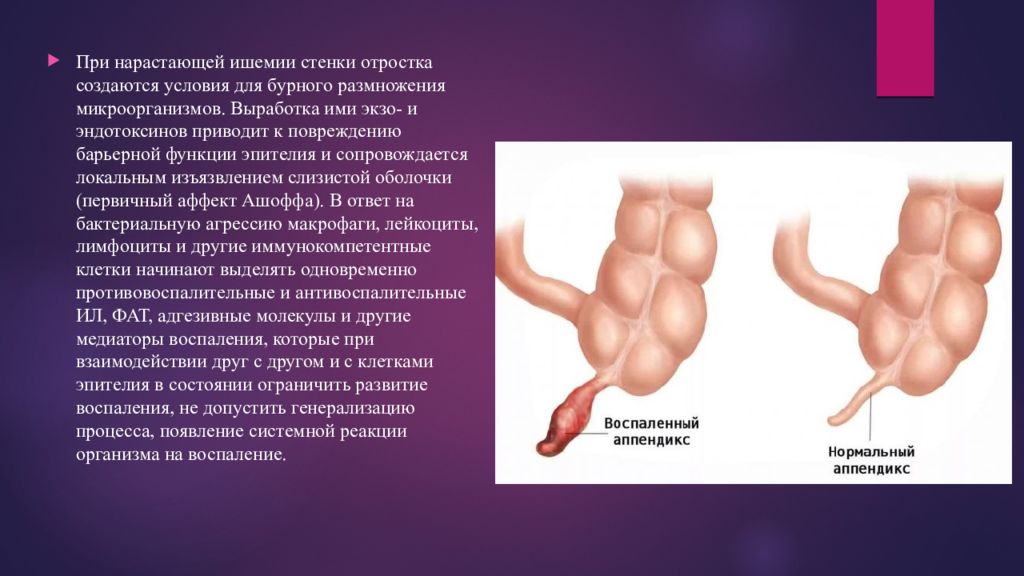

При нарастающей ишемии стенки отростка создаются условия для бурного размножения микроорганизмов. Выработка ими экзо- и эндотоксинов приводит к повреждению барьерной функции эпителия и сопровождается локальным изъязвлением слизистой оболочки (первичный аффект Ашоффа ). В ответ на бактериальную агрессию макрофаги, лейкоциты, лимфоциты и другие иммунокомпетентные клетки начинают выделять одновременно противовоспалительные и антивоспалительные ИЛ, ФАТ, адгезивные молекулы и другие медиаторы воспаления, которые при взаимодействии друг с другом и с клетками эпителия в состоянии ограничить развитие воспаления, не допустить генерализацию процесса, появление системной реакции организма на воспаление.

Слайд 16

Кроме того, патогенез острого аппендицита связывают с аллергическими реакциями в отростке немедленного и замедленного типа.

Слайд 17

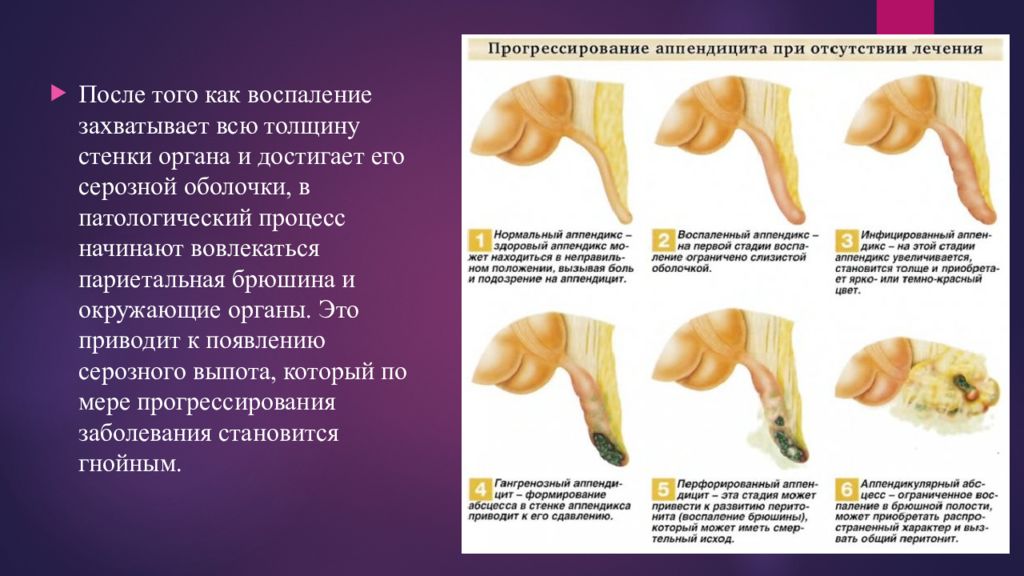

После того как воспаление захватывает всю толщину стенки органа и достигает его серозной оболочки, в патологический процесс начинают вовлекаться париетальная брюшина и окружающие органы. Это приводит к появлению серозного выпота, который по мере прогрессирования заболевания становится гнойным.

Слайд 18: Патологоанатомическая картина

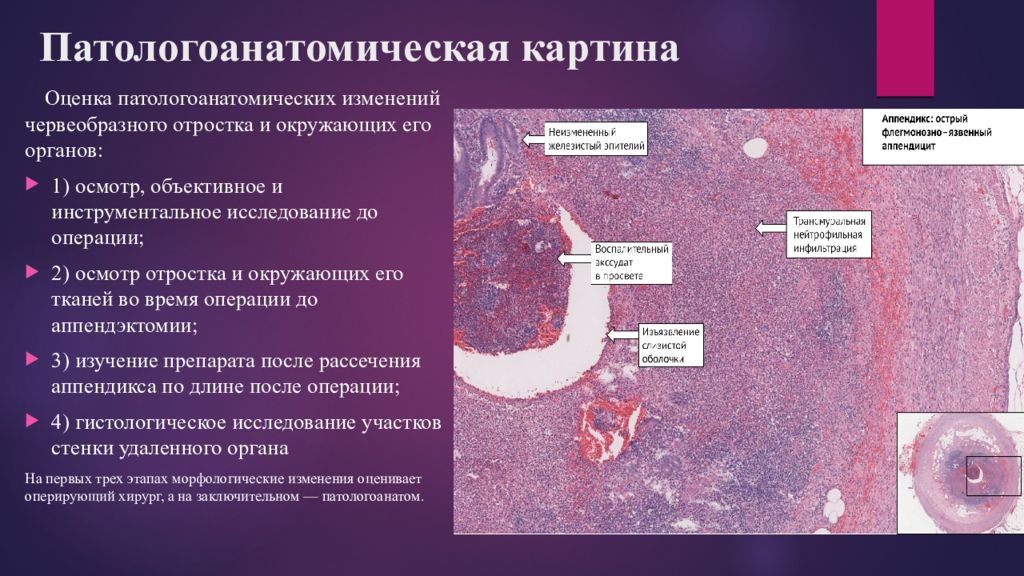

Оценка патологоанатомических изменений червеобразного отростка и окружающих его органов: 1) осмотр, объективное и инструментальное исследование до операции; 2) осмотр отростка и окружающих его тканей во время операции до аппендэктомии ; 3) изучение препарата после рассечения аппендикса по длине после операции; 4) гистологическое исследование участков стенки удаленного органа На первых трех этапах морфологические изменения оценивает оперирующий хирург, а на заключительном — патологоанатом.

Слайд 19: Типичные формы острого аппендицита

При деструктивном аппендиците может возникнуть синдром системной реакции организма на воспаление: повышение температуры тела выше 38°С, увеличение частоты дыхания выше 20 в 1 мин, учащение пульса выше 90 в 1 мин, лейкоцитоз выше 12 000 или палочкоядерный сдвиг выше 10 %

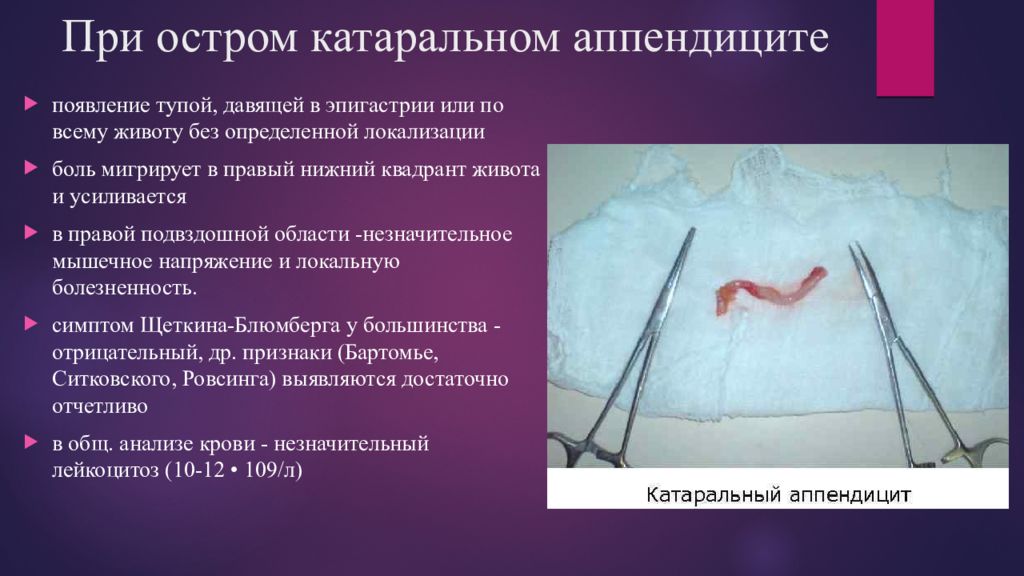

Слайд 20: При остром катаральном аппендиците

появление тупой, давящей в эпигастрии или по всему животу без определенной локализации боль мигрирует в правый нижний квадрант живота и усиливается в правой подвздошной области -незначительное мышечное напряжение и локальную болезненность. симптом Щеткина-Блюмберга у большинства - отрицательный, др. признаки ( Бартомье, Ситковского, Ровсинга ) выявляются достаточно отчетливо в общ. анализе крови - незначительный лейкоцитоз (10-12 • 109/л)

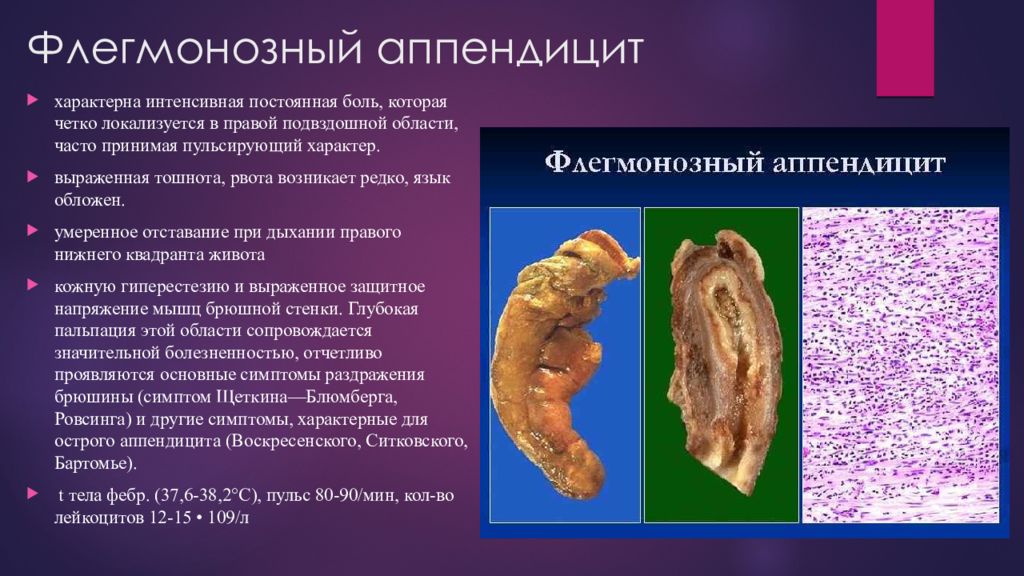

Слайд 21: Флегмонозный аппендицит

характерна интенсивная постоянная боль, которая четко локализуется в правой подвздошной области, часто принимая пульсирующий характер. выраженная тошнота, рвота возникает редко, язык обложен. умеренное отставание при дыхании правого нижнего квадранта живота кожную гиперестезию и выраженное защитное напряжение мышц брюшной стенки. Глубокая пальпация этой области сопровождается значительной болезненностью, отчетливо проявляются основные симптомы раздражения брюшины (симптом Щеткина — Блюмберга, Ровсинга ) и другие симптомы, характерные для острого аппендицита (Воскресенского, Ситковского, Бартомье ). t тела фебр. (37,6-38,2°С), пульс 80-90 / мин, кол-во лейкоцитов 12-15 • 109/л

Слайд 22: Гангренозный аппендицит

эйфория и неадекватная самооценка повторная рвота язык сухой, обложен. При исследовании живота — незначительное напряжение мышц брюшной стенки и резкая болезненность при глубокой пальпации в правой подвздошной области. Живот умеренно вздут, перистальтические шумы ослаблены. Симптомы "острого живота" положительные. t тела выше 38°С. Несоответствие частоты пульса уровню t тела — характерный для гангрены отростка признак ("токсические ножницы"). Количество лейкоцитов незначительно повышено (9—12 тыс.) или находится в пределах нормы сдвиг в лейкоцитарной формуле в сторону увеличения юных форм нейтрофилов.

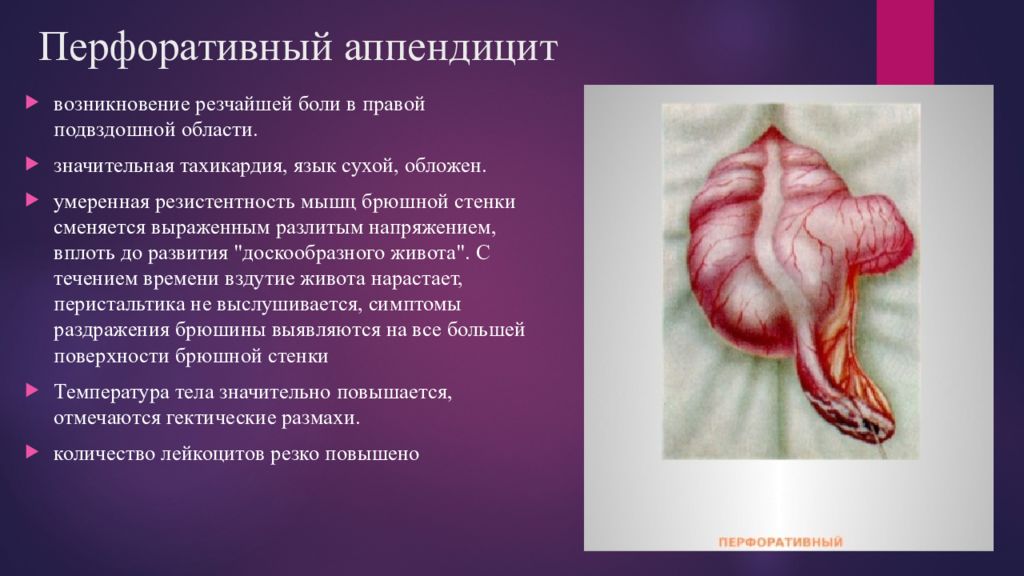

Слайд 23: Перфоративный аппендицит

возникновение резчайшей боли в правой подвздошной области. значительная тахикардия, язык сухой, обложен. умеренная резистентность мышц брюшной стенки сменяется выраженным разлитым напряжением, вплоть до развития "доскообразного живота". С течением времени вздутие живота нарастает, перистальтика не выслушивается, симптомы раздражения брюшины выявляются на все большей поверхности брюшной стенки Температура тела значительно повышается, отмечаются гектические размахи. количество лейкоцитов резко повышено

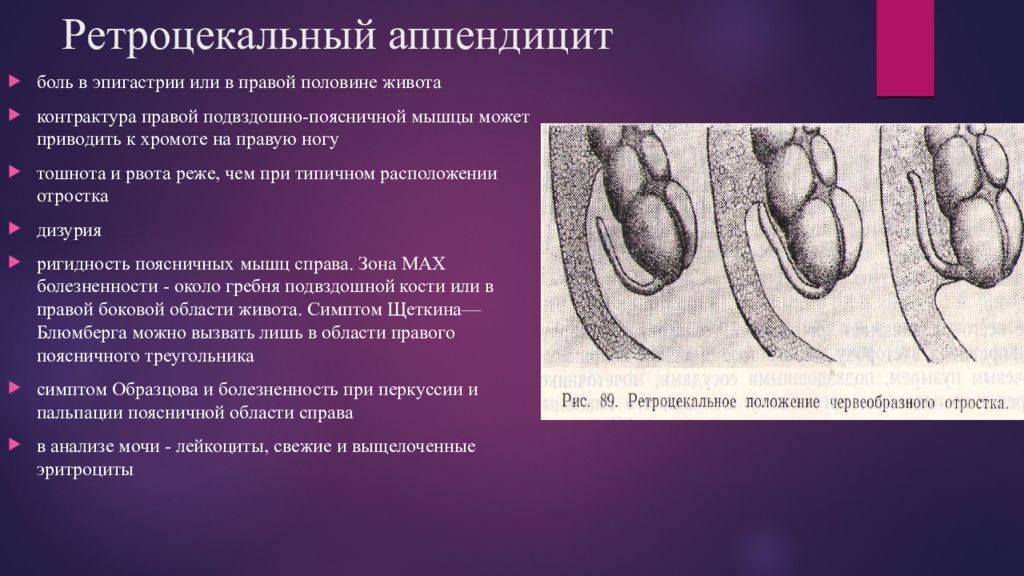

Слайд 25: Ретроцекальный аппендицит

боль в эпигастрии или в правой половине живота контрактура правой подвздошно-поясничной мышцы может приводить к хромоте на правую ногу тошнота и рвота реже, чем при типичном расположении отростка дизурия ригидность поясничных мышц справа. Зона MAX болезненности - около гребня подвздошной кости или в правой боковой области живота. Симптом Щеткина — Блюмберга можно вызвать лишь в области правого поясничного треугольника симптом Образцова и болезненность при перкуссии и пальпации поясничной области справа в анализе мочи - лейкоциты, свежие и выщелоченные эритроциты

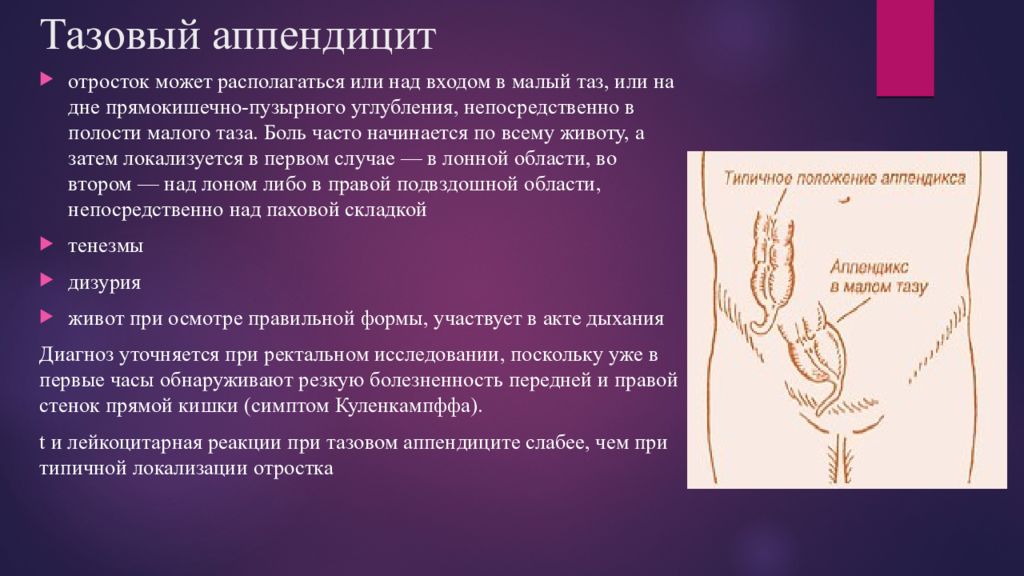

Слайд 26: Тазовый аппендицит

отросток может располагаться или над входом в малый таз, или на дне прямокишечно-пузырного углубления, непосредственно в полости малого таза. Боль часто начинается по всему животу, а затем локализуется в первом случае — в лонной области, во втором — над лоном либо в правой подвздошной области, непосредственно над паховой складкой тенезмы дизурия живот при осмотре правильной формы, участвует в акте дыхания Диагноз уточняется при ректальном исследовании, поскольку уже в первые часы обнаруживают резкую болезненность передней и правой стенок прямой кишки (симптом Куленкампффа ). t и лейкоцитарная реакции при тазовом аппендиците слабее, чем при типичной локализации отростка

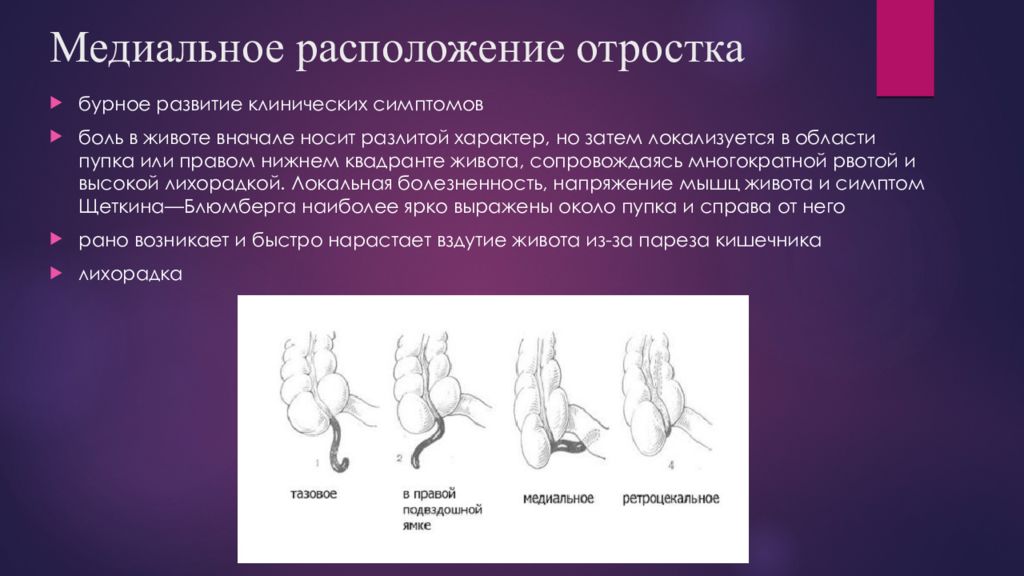

Слайд 27: Медиальное расположение отростка

бурное развитие клинических симптомов боль в животе вначале носит разлитой характер, но затем локализуется в области пупка или правом нижнем квадранте живота, сопровождаясь многократной рвотой и высокой лихорадкой. Локальная болезненность, напряжение мышц живота и симптом Щеткина — Блюмберга наиболее ярко выражены около пупка и справа от него рано возникает и быстро нарастает вздутие живота из-за пареза кишечника лихорадка

Слайд 28: Левосторонний острый аппендицит

Клинические проявления заболевания отличаются только локализацией всех местных признаков аппендицита в левой подвздошной области. Диагностика заболевания облегчается, если врач обнаруживает декстракардию и расположение печени в левом подреберье. Отличительным признаком развития болезни является преобладание общих симптомов над местными.

Слайд 29: При различных видах аппендицита, наблюдаем следующую патологоанатомическую картину:

Слайд 31: 2. Поверхностный — образование первичного аффекта треугольной формы, основанием обращённого в просвет, лейкоцитарная инфильтрация только слизистой оболочки. В просвете кровь, лейкоциты

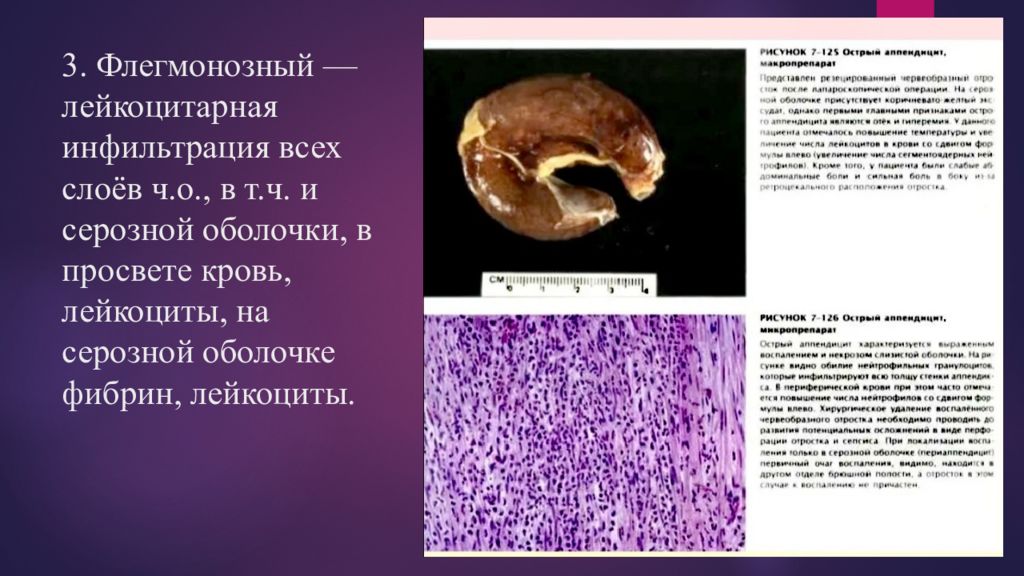

Слайд 32: 3. Флегмонозный — лейкоцитарная инфильтрация всех слоёв ч.о., в т.ч. и серозной оболочки, в просвете кровь, лейкоциты, на серозной оболочке фибрин, лейкоциты

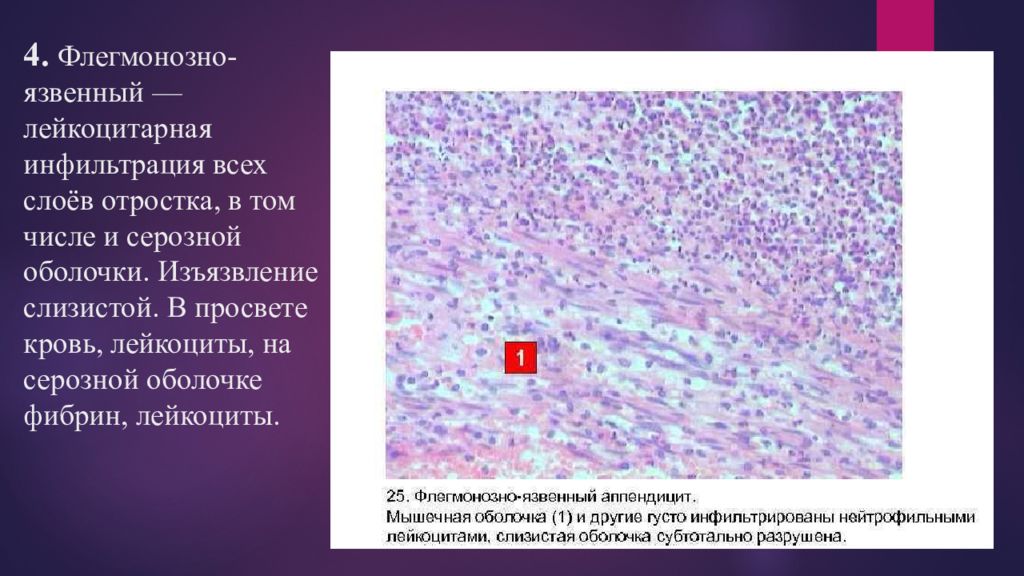

Слайд 33: 4. Флегмонозно-язвенный — лейкоцитарная инфильтрация всех слоёв отростка, в том числе и серозной оболочки. Изъязвление слизистой. В просвете кровь, лейкоциты, на серозной оболочке фибрин, лейкоциты

Слайд 34: 5. Апостематозный — как и флегмонозный, но в стенке образуются мелкие абсцессы, представленные некротизированной тканью и нейтрофильными лейкоцитами

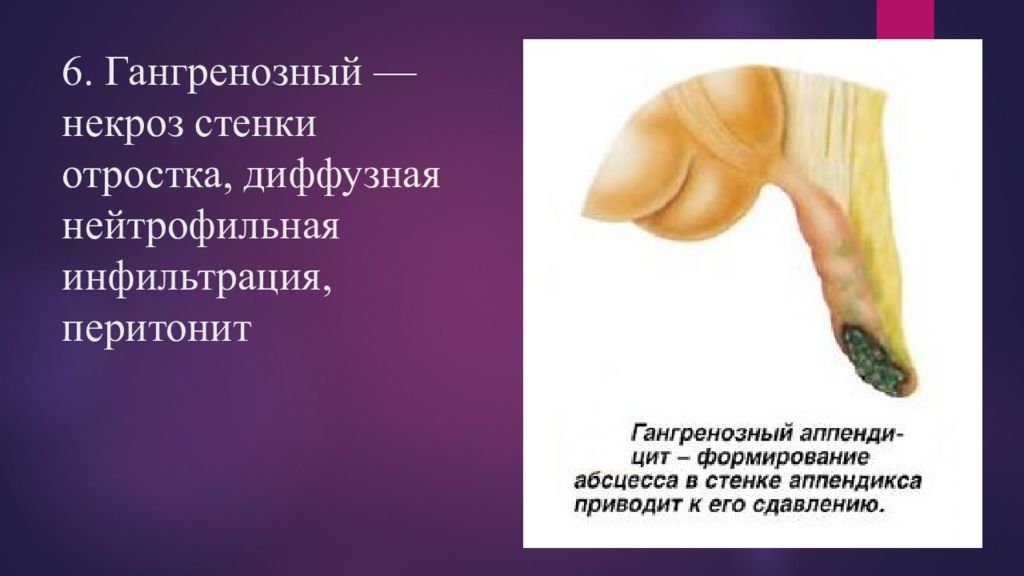

Слайд 35: 6. Гангренозный — некроз стенки отростка, диффузная нейтрофильная инфильтрация, перитонит

Слайд 36: 7. Перфоративный — края разрыва представлены некротизированной тканью с наложениями фибрина, лейкоцитов и эритроцитов. Отличительной особенностью перфоративного аппендицита является наличие сквозного дефекта в стенке отростка на фоне ее гнойного расплавления или некроза

Слайд 37: Клиническая картина и диагностика

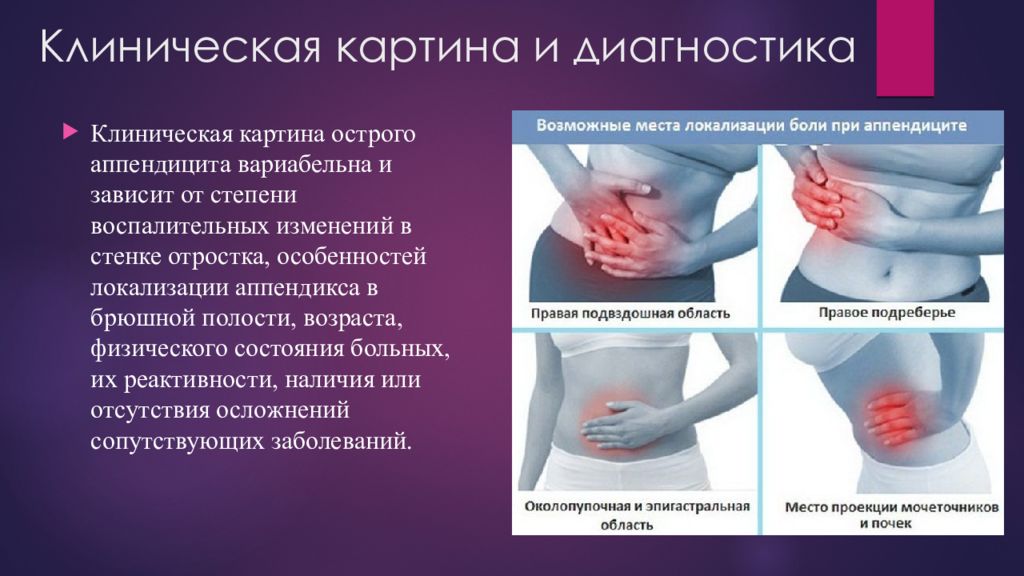

Клиническая картина острого аппендицита вариабельна и зависит от степени воспалительных изменений в стенке отростка, особенностей локализации аппендикса в брюшной полости, возраста, физического состояния больных, их реактивности, наличия или отсутствия осложнений сопутствующих заболеваний.

Слайд 38: Симптомы острого аппендицита

Боль в животе Миграция боли в правый нижний квадрант живота Анорексия Тошнота Рвота Лихорадка Диарея Задержка стула

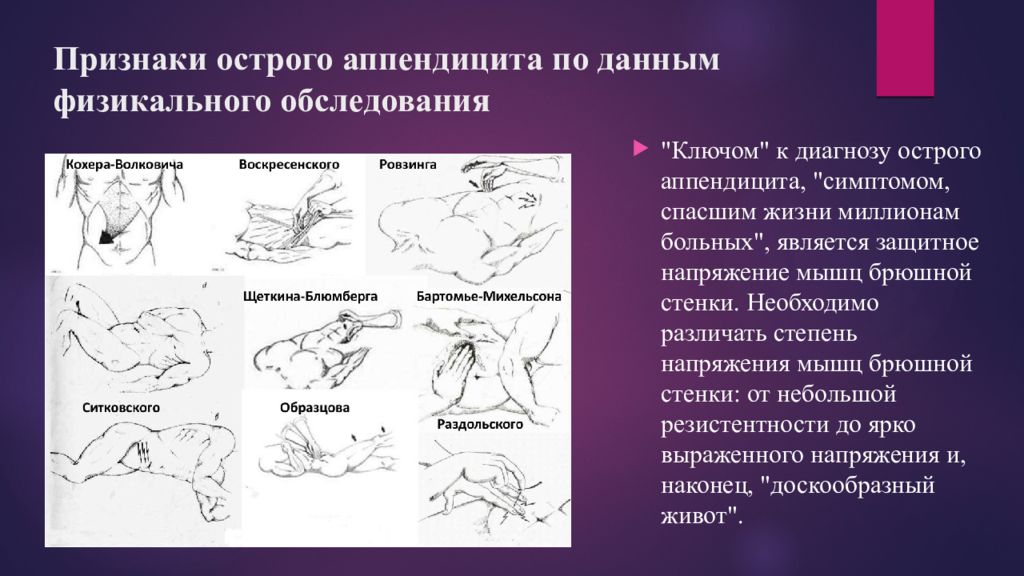

Слайд 39: Признаки острого аппендицита по данным физикального обследования

"Ключом" к диагнозу острого аппендицита, "симптомом, спасшим жизни миллионам больных", является защитное напряжение мышц брюшной стенки. Необходимо различать степень напряжения мышц брюшной стенки: от небольшой резистентности до ярко выраженного напряжения и, наконец, "доскообразный живот".

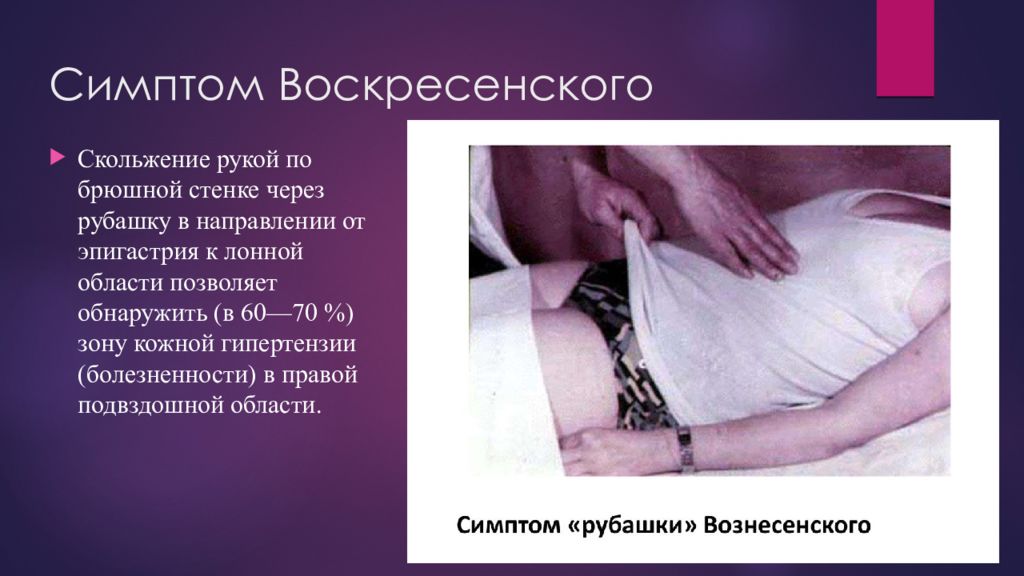

Слайд 40: Симптом Воскресенского

Скольжение рукой по брюшной стенке через рубашку в направлении от эпигастрия к лонной области позволяет обнаружить (в 60—70 %) зону кожной гипертензии (болезненности) в правой подвздошной области.

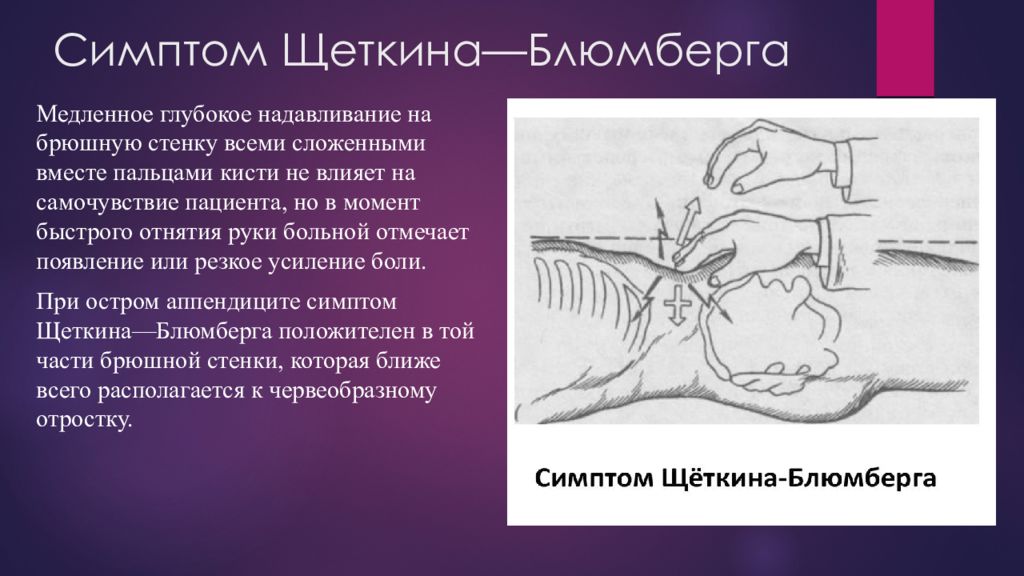

Слайд 41: Симптом Щеткина — Блюмберга

Медленное глубокое надавливание на брюшную стенку всеми сложенными вместе пальцами кисти не влияет на самочувствие пациента, но в момент быстрого отнятия руки больной отмечает появление или резкое усиление боли. При остром аппендиците симптом Щеткина — Блюмберга положителен в той части брюшной стенки, которая ближе всего располагается к червеобразному отростку.

Слайд 42: Симптом Кушниренко

Нередко (40 %) обнаруживают появление или усиление боли в правой подвздошной области при резком, отрывистом кашле.

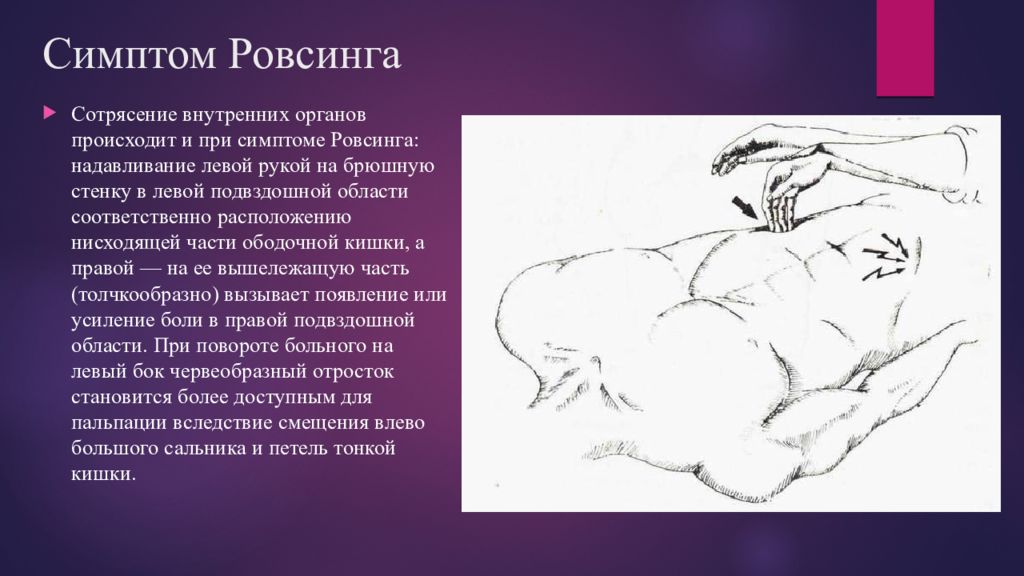

Слайд 43: Симптом Ровсинга

Сотрясение внутренних органов происходит и при симптоме Ровсинга : надавливание левой рукой на брюшную стенку в левой подвздошной области соответственно расположению нисходящей части ободочной кишки, а правой — на ее вышележащую часть (толчкообразно) вызывает появление или усиление боли в правой подвздошной области. При повороте больного на левый бок червеобразный отросток становится более доступным для пальпации вследствие смещения влево большого сальника и петель тонкой кишки.

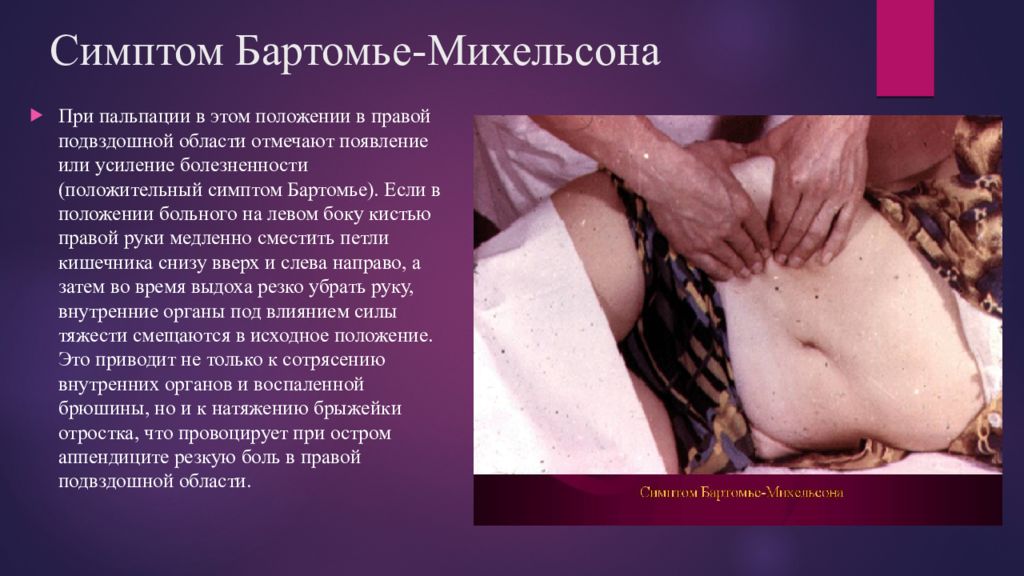

Слайд 44: Симптом Бартомье -Михельсона

При пальпации в этом положении в правой подвздошной области отмечают появление или усиление болезненности (положительный симптом Бартомье ). Если в положении больного на левом боку кистью правой руки медленно сместить петли кишечника снизу вверх и слева направо, а затем во время выдоха резко убрать руку, внутренние органы под влиянием силы тяжести смещаются в исходное положение. Это приводит не только к сотрясению внутренних органов и воспаленной брюшины, но и к натяжению брыжейки отростка, что провоцирует при остром аппендиците резкую боль в правой подвздошной области.

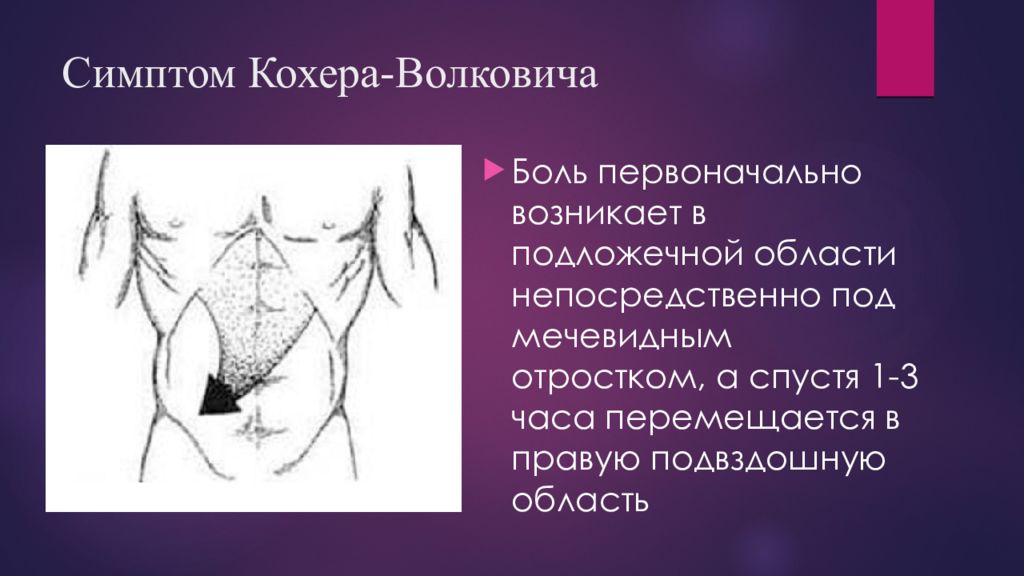

Слайд 45: Симптом Кохера -Волковича

Боль первоначально возникает в подложечной области непосредственно под мечевидным отростком, а спустя 1-3 часа перемещается в правую подвздошную область

Слайд 46: Симптом Ситковского

Возникновение или усиление болей в правой подвздошной области в положении больного на левом боку

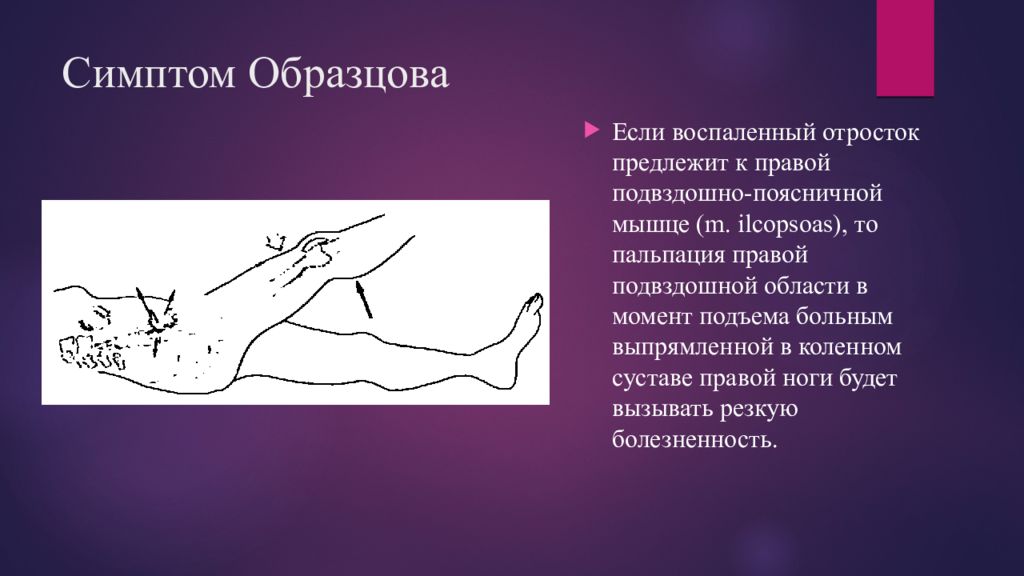

Слайд 47: Симптом Образцова

Если воспаленный отросток предлежит к правой подвздошно-поясничной мышце (m. ilcopsoas ), то пальпация правой подвздошной области в момент подъема больным выпрямленной в коленном суставе правой ноги будет вызывать резкую болезненность.

Слайд 48: Симптом Раздольского

При перкуссии брюшной стенки определяется болезненность в правой подвздошной области

Слайд 49: Симптом Мандора

Наличие локальной болезненность при глубокой пальпации в правой подвздошной области.

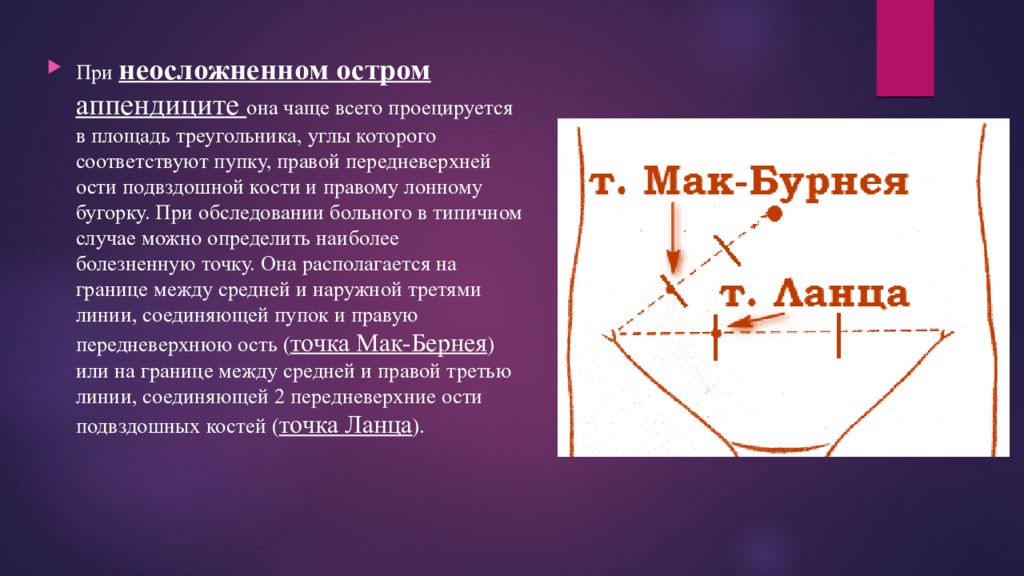

Слайд 50

При неосложненном остром аппендиците она чаще всего проецируется в площадь треугольника, углы которого соответствуют пупку, правой передневерхней ости подвздошной кости и правому лонному бугорку. При обследовании больного в типичном случае можно определить наиболее болезненную точку. Она располагается на границе между средней и наружной третями линии, соединяющей пупок и правую передневерхнюю ость ( точка Мак- Бернея ) или на границе между средней и правой третью линии, соединяющей 2 передневерхние ости подвздошных костей ( точка Ланца ).

Слайд 51

Физикальное обследование следует завершить ректальным исследованием. При расположении воспаленного отростка на дне пузырно-прямокишечного (маточно-прямокишечного) углубления можно установить резкую болезненность правой и передней стенок кишки, что часто позволяет поставить окончательный диагноз.

Слайд 52: Лабораторная и инструментальная диагностика

Чаще всего (90 %) обнаруживают лейкоцитоз более 10- 109/л, у 75 % больных лейкоцитоз достигает значения 12 • 109/л и более у 90 % больных лейкоцитоз сопровождается сдвигом лейкоцитарной формулы влево, при этом у 2/з больных обнаруживают более 75 % нейтрофилов в анализе мочи у 25 % больных обнаруживают незначительное количество эритроцитов и лейкоцитов

Слайд 53: Целесообразно прибегать к лучевым методам диагностики:

обзорная рентгеноскопия органов грудной клетки и брюшной полости УЗИ компьютерная томография

Слайд 54: УЗИ

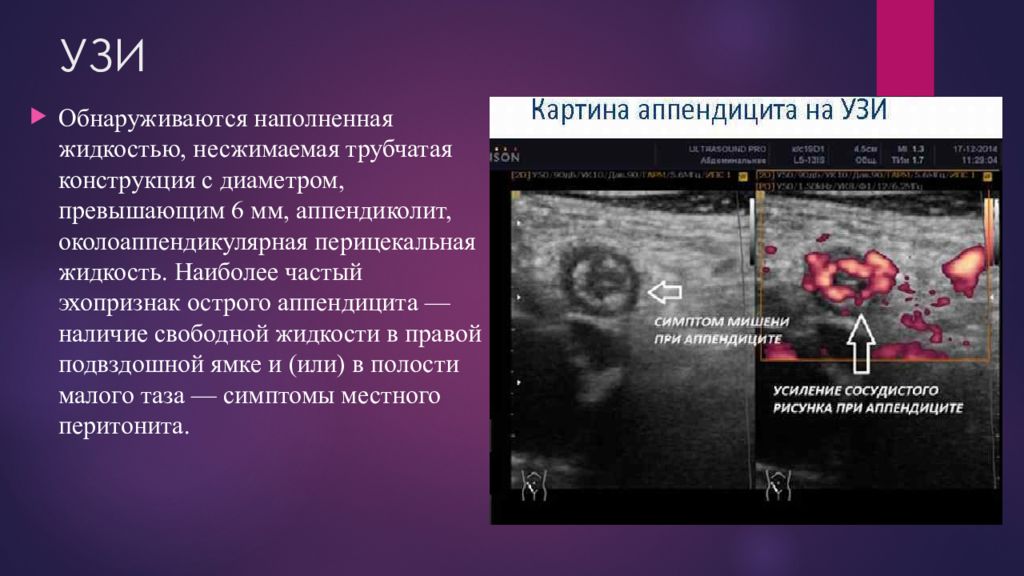

Обнаруживаются наполненная жидкостью, несжимаемая трубчатая конструкция с диаметром, превышающим 6 мм, аппендиколит, околоаппендикулярная перицекальная жидкость. Наиболее частый эхопризнак острого аппендицита — наличие свободной жидкости в правой подвздошной ямке и (или) в полости малого таза — симптомы местного перитонита.

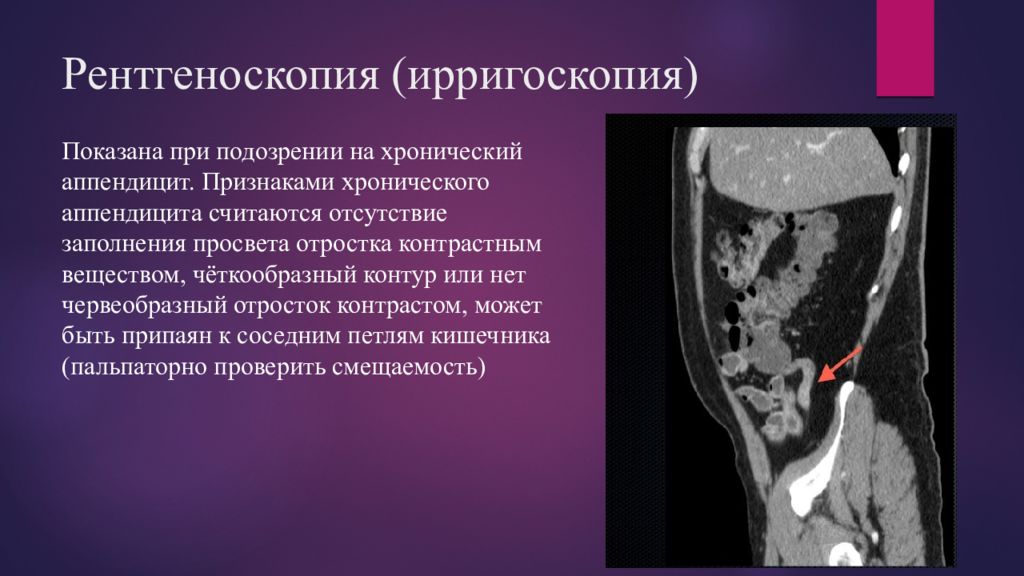

Слайд 55: Рентгеноскопия ( ирригоскопия )

Показана при подозрении на хронический аппендицит. Признаками хронического аппендицита считаются отсутствие заполнения просвета отростка контрастным веществом, чёткообразный контур или нет червеобразный отросток контрастом, может быть припаян к соседним петлям кишечника ( пальпаторно проверить смещаемость )

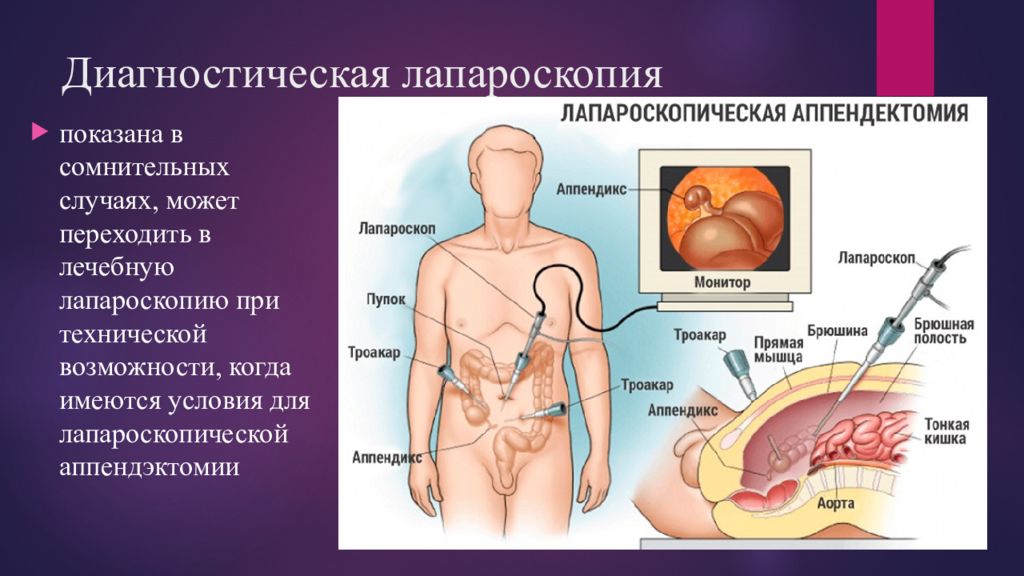

Слайд 56: Диагностическая лапароскопия

показана в сомнительных случаях, может переходить в лечебную лапароскопию при технической возможности, когда имеются условия для лапароскопической аппендэктомии

Слайд 57: Компьютерная томография

информативна при наличии спирального томографа, когда выявляется обтурация червеобразного отростка, расширение его просвета, утолщение стенки (> 1 мм) признаки свободной жидкости (воспалительного выпота) в брюшной полости.

Слайд 58: Осложнения острого аппендицита

Причинами осложнений при остром аппендиците являются: позднее оперативное вмешательство вследствие позднего установления диагноз дефекты хирургической техники непредвиденные причины

Слайд 59

Осложнения операционных ран : нагноение раны, эвентрация, серома, инфильтрат, лигатурный свищ Осложнения со стороны брюшной полости : перитонит, абсцессы и гнойники брюшной полости, кишечные свищи, кровотечения, острая послеоперационная кишечная непроходимость Осложнения со стороны других органов и систем : дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и др. Классификация осложнений в послеоперационном периоде.

Слайд 60: В клиническом течении острого аппендицита выделяют следующие осложнения

1) Перфорация – развивается обычно на 2-3 день от начала приступа при деструктивных формах аппендицита, характеризуется внезапным усилением боли, появлением выраженных перитонеальных симптомов, картиной местного перитонита, нарастанием лейкоцитоза.

Слайд 61

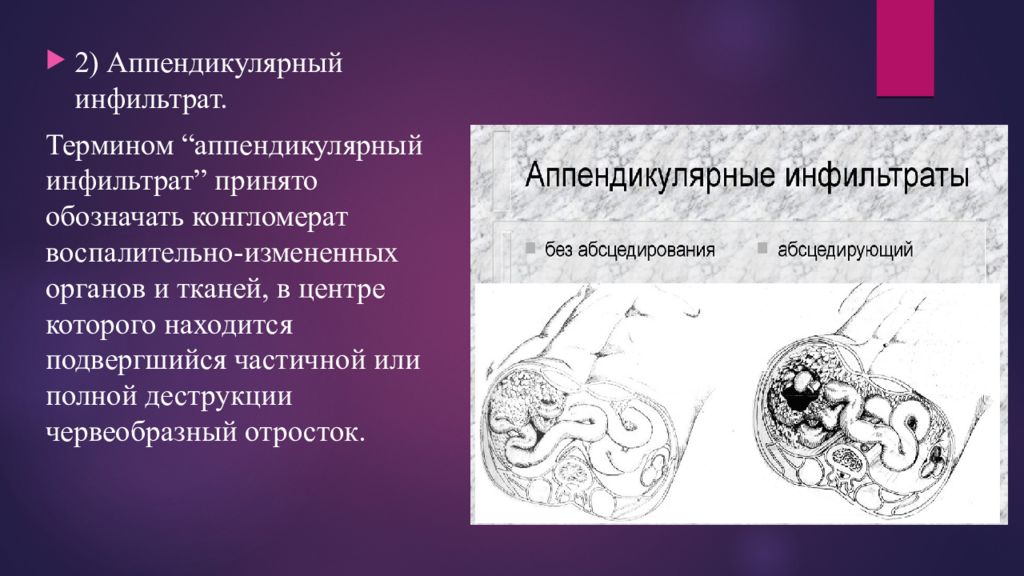

2) Аппендикулярный инфильтрат. Термином “аппендикулярный инфильтрат” принято обозначать конгломерат воспалительно-измененных органов и тканей, в центре которого находится подвергшийся частичной или полной деструкции червеобразный отросток.

Слайд 62: 3) Аппендикулярные абсцессы

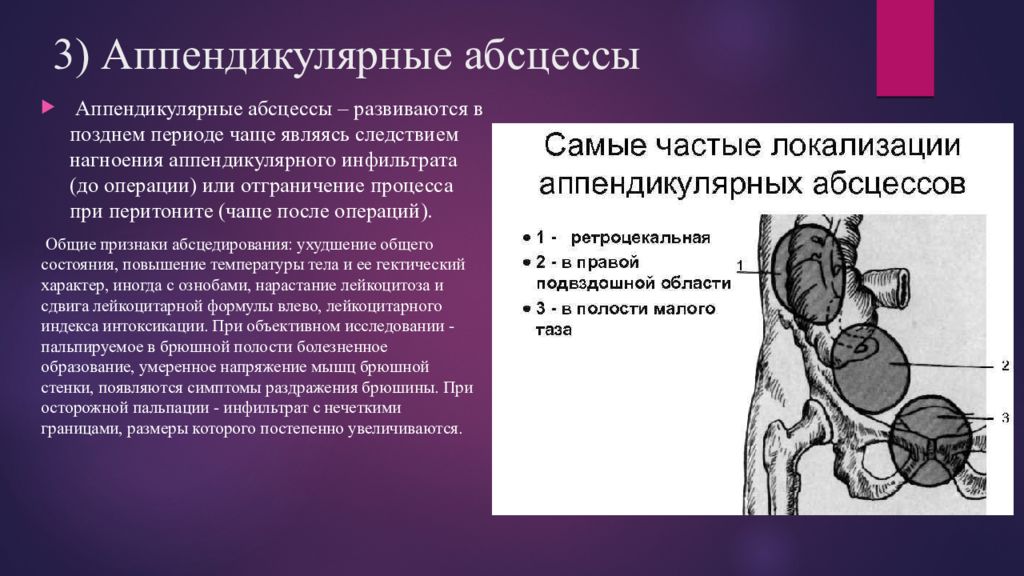

Аппендикулярные абсцессы – развиваются в позднем периоде чаще являясь следствием нагноения аппендикулярного инфильтрата (до операции) или отграничение процесса при перитоните (чаще после операций). Общие признаки абсцедирования : ухудшение общего состояния, повышение температуры тела и ее гектический характер, иногда с ознобами, нарастание лейкоцитоза и сдвига лейкоцитарной формулы влево, лейкоцитарного индекса интоксикации. При объективном исследовании - пальпируемое в брюшной полости болезненное образование, умеренное напряжение мышц брюшной стенки, появляются симптомы раздражения брюшины. При осторожной пальпации - инфильтрат с нечеткими границами, размеры которого постепенно увеличиваются.

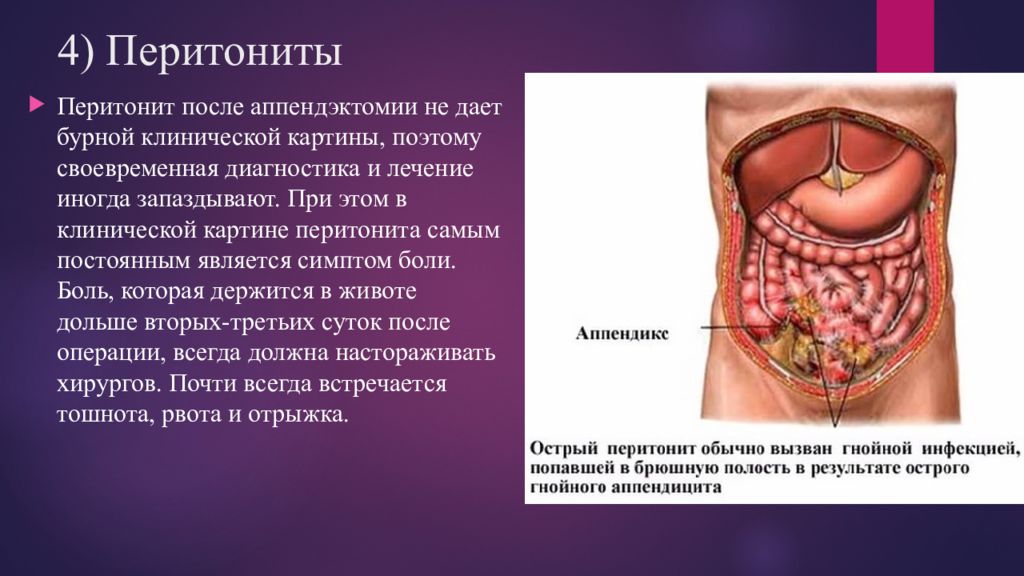

Слайд 63: 4) Перитониты

Перитонит после аппендэктомии не дает бурной клинической картины, поэтому своевременная диагностика и лечение иногда запаздывают. При этом в клинической картине перитонита самым постоянным является симптом боли. Боль, которая держится в животе дольше вторых-третьих суток после операции, всегда должна настораживать хирургов. Почти всегда встречается тошнота, рвота и отрыжка.

Слайд 64: 5) Пилефлебит

- гнойный тромбофлебит вен портальной системы. Начинается в венах червеобразного отростка и по подвздошно-ободочной вене распространяется на брыжеечную и воротную вены, а иногда образуются и абсцессы печени. Общее состояние при пилефлебите всегда тяжелое. Больные жалуются на боли в животе, слабость, плохой сон, отсутствие аппетита. Боли - в правом подреберье, подложечной области, изредка иррадиируют в спину, правое плечо. Лицо бледное, осунувшееся, с желтушной окраской, с запавшими глазами. Самым постоянным симптомом пилефлебита являются потрясающие ознобы.

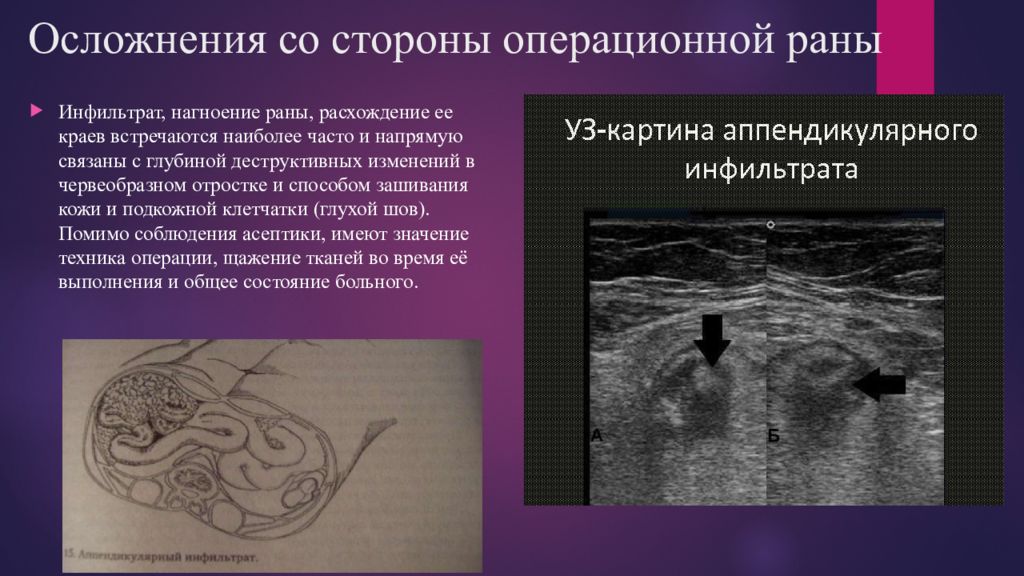

Слайд 65: Осложнения со стороны операционной раны

Инфильтрат, нагноение раны, расхождение ее краев встречаются наиболее часто и напрямую связаны с глубиной деструктивных изменений в червеобразном отростке и способом зашивания кожи и подкожной клетчатки (глухой шов). Помимо соблюдения асептики, имеют значение техника операции, щажение тканей во время её выполнения и общее состояние больного.

Слайд 66: Лечение

Лечебная тактика при остром аппендиците заключается в возможно более раннем удалении червеобразного отростка. При диагнозе "острый аппендицит" экстренную операцию выполняют у всех больных. В целях профилактики гнойно-септических осложнений до и после операции вводят антибиотики широкого спектра действия, воздействующие на аэробную и на анаэробную флору. При неосложненном аппендиците наиболее эффективными препаратами считают цефалоспорины 4-го поколения (" Зинацеф ", "Цефуроксим") в сочетании с линкозамидами (" Далацин ", " Клиндамицин ") или метронидазолом (" Метрогил ", "Трихопол"). При осложненном остром аппендиците целесообразно назначать карбопенемы (" Тиенам ", " Имипенем ", " Меронем ") или уреидопенициллин.

Слайд 67

У больных с ВИЧ-инфекцией при снижении количества СД4-лимфоцитов (менее 500) на фоне лейкопении показано назначение иммуноглобулинов и G-CSF. Аппендэктомию выполняют под общим или под местным обезболиванием. Ее проводят открытым или лапароскопическим методом. При лапароскопической аппендэктомии изменяется только оперативный доступ.

Слайд 68

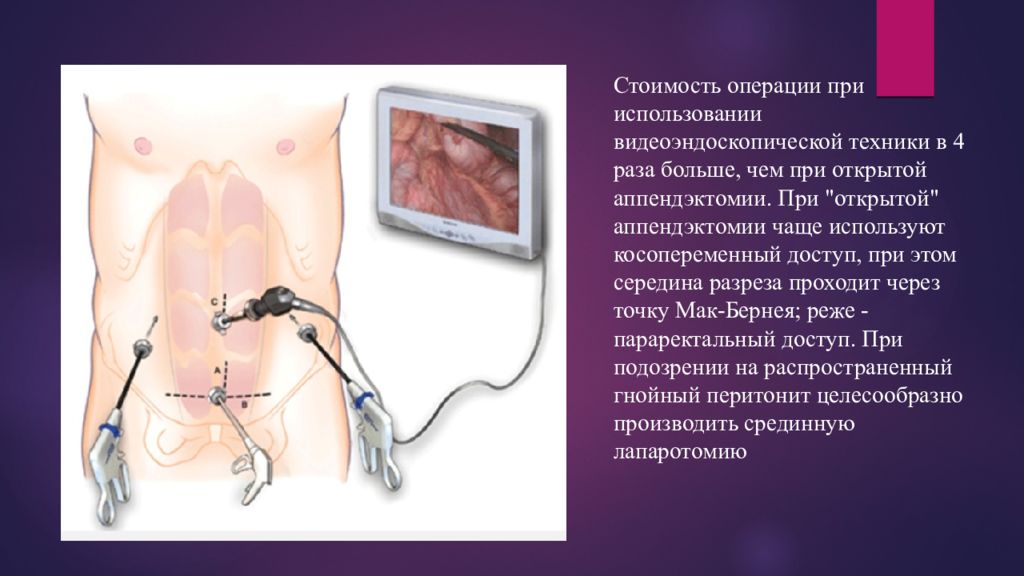

Достоинствами эндоскопической аппендэктомии являются одновременное решение диагностической и лечебной задач, малая травматичность, уменьшение числа осложнений (нагноение ран).

Слайд 69

Стоимость операции при использовании видеоэндоскопической техники в 4 раза больше, чем при открытой аппендэктомии. При "открытой" аппендэктомии чаще используют косопеременный доступ, при этом середина разреза проходит через точку Мак- Бернея ; реже - параректальный доступ. При подозрении на распространенный гнойный перитонит целесообразно производить срединную лапаротомию

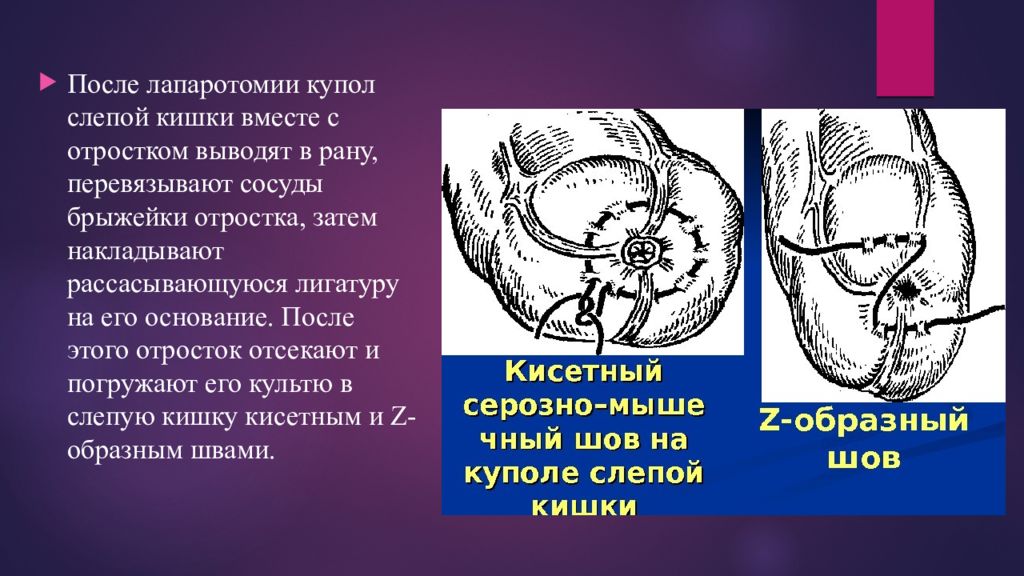

Слайд 70

После лапаротомии купол слепой кишки вместе с отростком выводят в рану, перевязывают сосуды брыжейки отростка, затем накладывают рассасывающуюся лигатуру на его основание. После этого отросток отсекают и погружают его культю в слепую кишку кисетным и Z-образным швами.

Слайд 71

У детей до 10 лет культю отростка перевязывают нерассасывающимся материалом, а видимую слизистую оболочку выжигают электрокоагулятором или 5 % раствором йода. Некоторые хирурги у детей инвагинируют культю аппендикса. При лапароскопической аппендэктомии на основание отростка накладывают металлическую клипсу. Погружения культи отростка в слепую кишку не производят.

Слайд 72

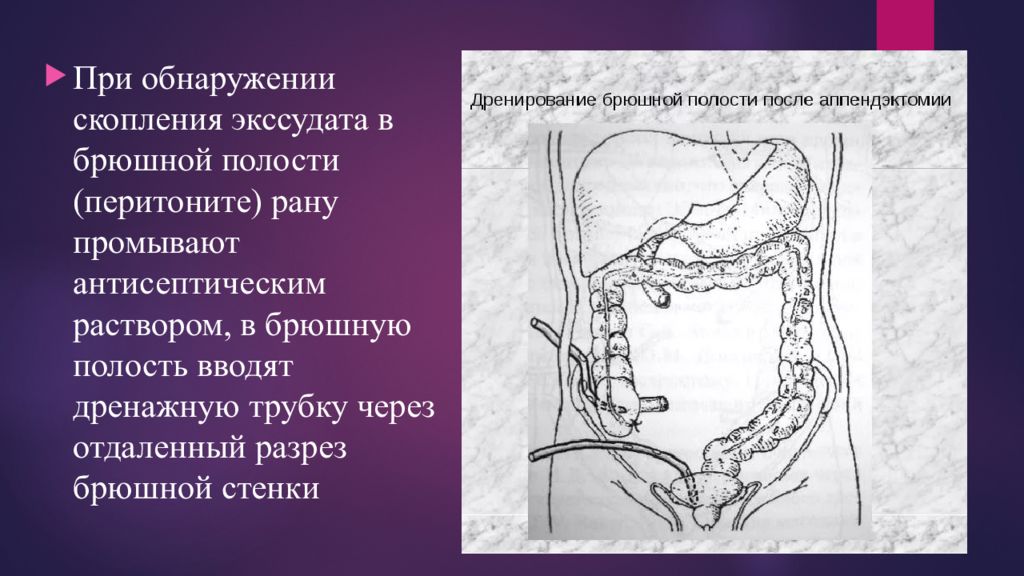

При обнаружении скопления экссудата в брюшной полости (перитоните) рану промывают антисептическим раствором, в брюшную полость вводят дренажную трубку через отдаленный разрез брюшной стенки

Слайд 73

В лечении абсцессов необходимо стремиться чаще использовать малоинвазивные хирургические технологии — пункцию и дренирование отграниченных скоплений гноя под контролем УЗИ или компьютерной томографии. При наличии рыхлого спаяния органов, образующих аппендикулярный инфильтрат, обычно удается разделить спайки и произвести аппендэктомию, после чего брюшную полость дренируют. Плотный аппендикулярный инфильтрат лечат консервативно.

Слайд 74

Первые 2—4 сут больному назначают постельный режим, местно — на правый нижний квадрант живота — холод, назначают антибиотики и щадящую диету. При нормализации общего состояния, исчезновении болезненности при пальпации живота лечебные мероприятия дополняют физиотерапией (УВЧ). Через 2—3 мес после рассасывания инфильтрата необходимо выполнить плановую аппендэктомию по поводу хронического резидуального аппендицита, чтобы предотвратить повторный приступ острого аппендицита.

Слайд 75

Наиболее частыми осложнениями в послеоперационном периоде являются воспалительный инфильтрат и нагноение раны (у 4—10 % больных). Среди других осложнений - послеоперационный распространенный гнойный перитонит, инфильтраты и абсцессы брюшной полости, кишечные свищи, эвентрация, острая кишечная непроходимость, кровотечения и гематомы. В поздние сроки после операции наблюдают такие осложнения, как послеоперационные грыжи (15 %), лигатурные свищи, спаечная болезнь, инфертильность

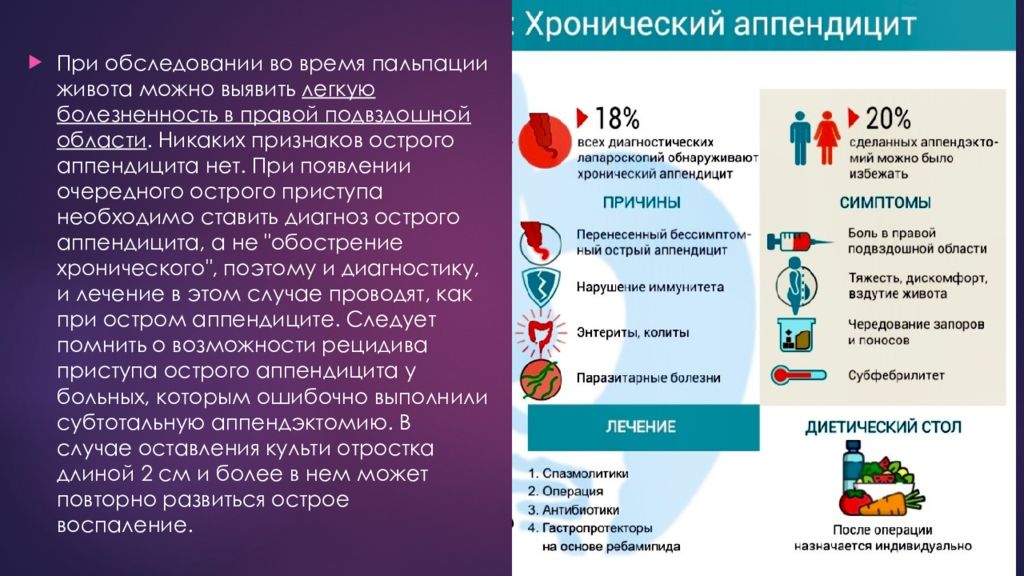

Слайд 76: Хронический аппендицит

Принято различать 3 формы этого заболевания: хронический рецидивирующий, Если в анамнезе у больного приступы острого аппендицита повторялись, в таких случаях принято говорить о хроническом рецидивирующем аппендиците. резидуальный, Хронический резидуальный (или остаточный) аппендицит возникает после перенесенного острого приступа, закончившегося выздоровлением без оперативного вмешательства. первично-хронический. В стадии ремиссии хронического аппендицита клинические проявления болезни минимальные. Больные жалуются на эпизодические тупые, ноющие, не прогрессирующие боли в правой подвздошной области, которые могут возникать спонтанно, при физической нагрузке или после погрешности в диете.

Слайд 77

При обследовании во время пальпации живота можно выявить легкую болезненность в правой подвздошной области. Никаких признаков острого аппендицита нет. При появлении очередного острого приступа необходимо ставить диагноз острого аппендицита, а не "обострение хронического", поэтому и диагностику, и лечение в этом случае проводят, как при остром аппендиците. Следует помнить о возможности рецидива приступа острого аппендицита у больных, которым ошибочно выполнили субтотальную аппендэктомию. В случае оставления культи отростка длиной 2 см и более в нем может повторно развиться острое воспаление.

Слайд 78

Косвенными признаками хронического аппендицита считают отсутствие заполнения отростка, замедление его опорожнения, деформация, сужения его просвета, дефекты наполнения в его тени или обнаружение каловых камней, изменения формы отростка и неравномерности его просвета (при УЗИ).