Первый слайд презентации: Острый аппендицит

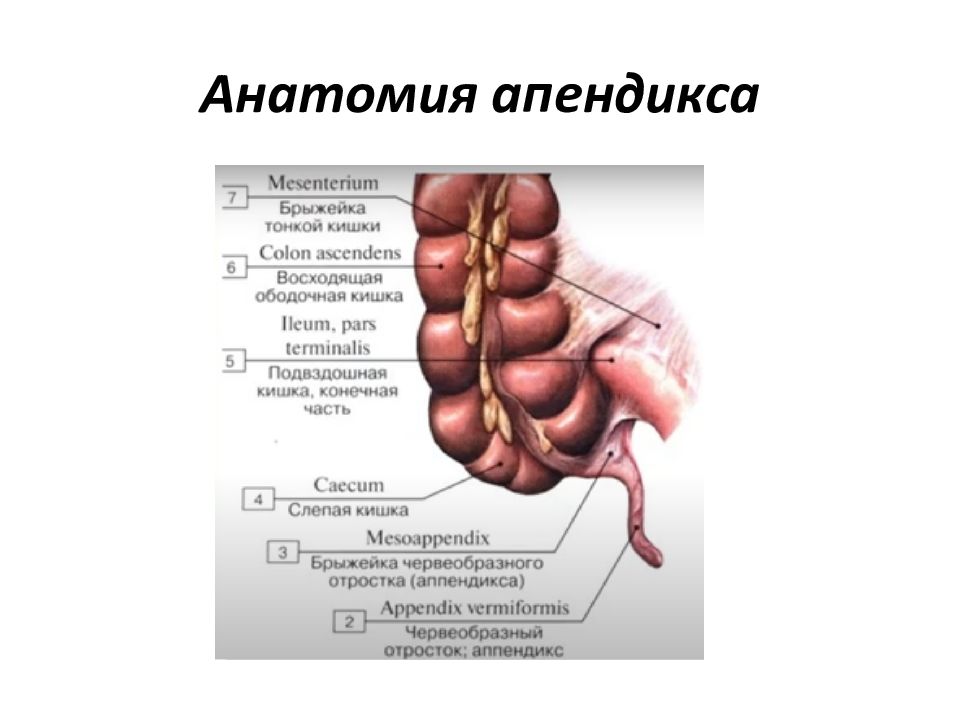

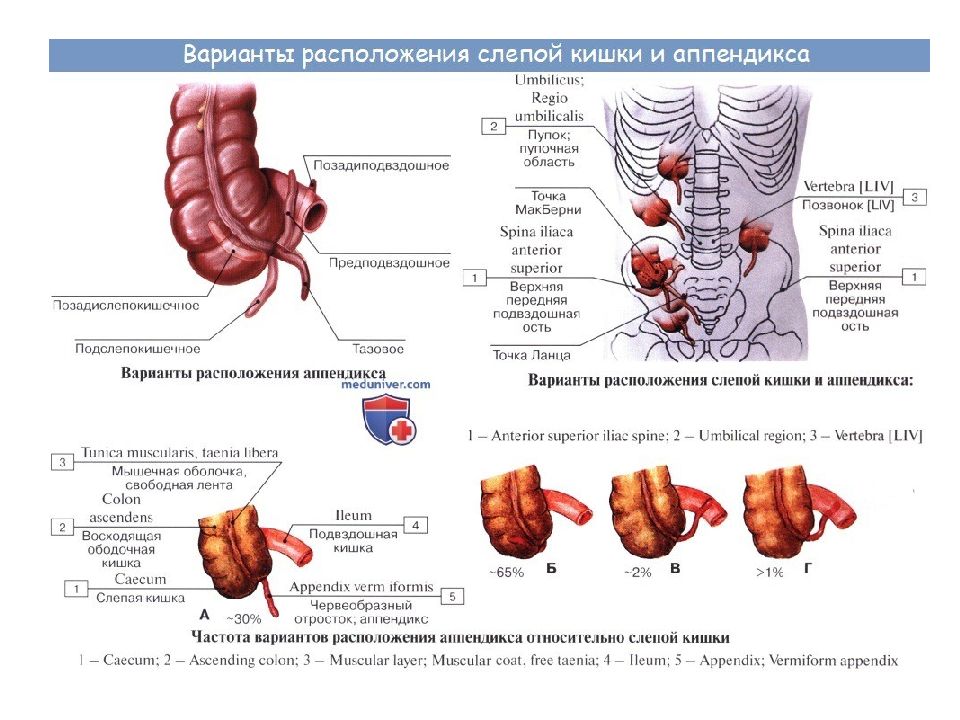

Слайд 3: Анатомия апендикса

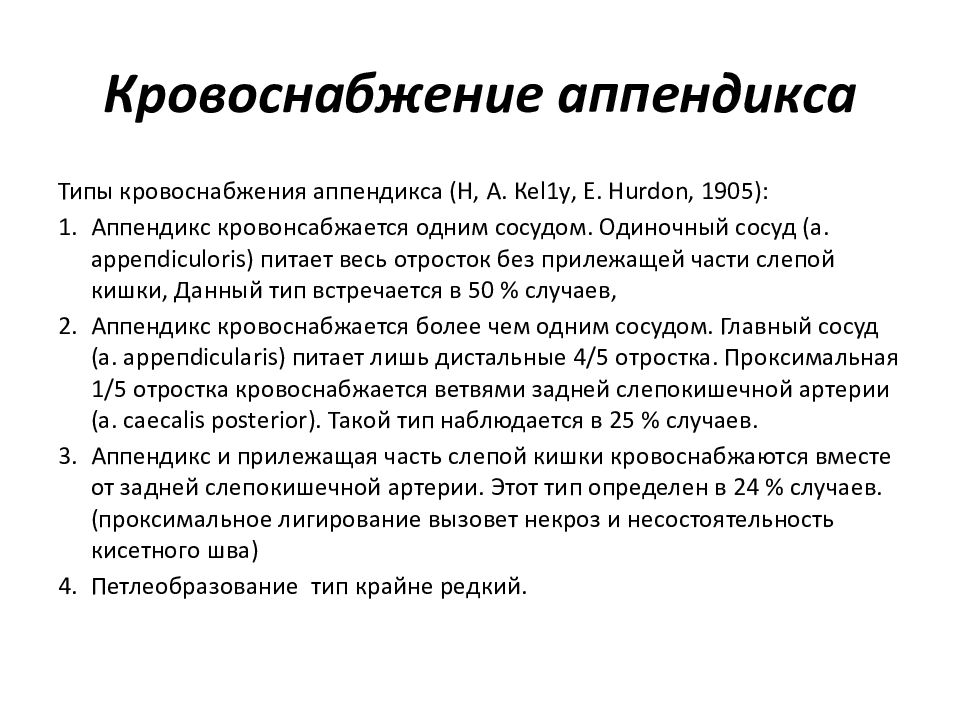

Слайд 5: Кровоснабжение аппендикса

Типы кровоснабжения аппендикса (Н, А. Кеl1у, Е. Hurdon, 1905): Аппендикс кровонсабжается одним сосудом. Одиночный сосуд ( a. appeпdiculoris ) питает весь отросток без прилежащей части слепой кишки, Данный тип встречается в 50 % случаев, Аппендикс кровоснабжается более чем одним сосудом. Главный сосуд (а. appeпdicularis ) питает лишь дистальные 4/5 отростка. Проксимальная 1/5 отростка кровоснабжается ветвями задней слепокишечной apтерии ( а. caecalis posterior ). Такой тип наблюдается в 25 % случаев. Аппендикс и прилежащая часть слепой кишки кровоснабжаются вмeсте от задней слепокишечной артерии. Этот тип определен в 2 4 % случаев. (проксимальное лигирование вызовет некроз и несостоятельность кисетного шва) Петлеобразование тип крайне редкий.

Слайд 6: Определение

Острый аппендицит – острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки.

Слайд 7: Этиология и патогенез

Основная причина ОА окончательно не установлена. Существует несколько теорий развития: Механическая Инфекционная Сосудистая Эндокринная

Слайд 8: Механическая теория

Основной причиной развития острого аппендицита является нарушение пассажа содержимого из просвета червеобразного отростка. Причина: копролит, паразит, новообразование. Секреция слизи в условиях обструкции приводит к повышению давления внутри просвета аппендикса, сдавлению внутриорганных вен и нарушению лимфооттока. Скопление слизи и транссудация приводит к увеличению внутрипросветного давления, развитию воспаления и некроза слизистой.

Слайд 9

У пациентов пожилого и старческого возраста возможен первичный гангренозный аппендицит, связанный с тромбозом аппендикулярной артерии, которая не имеет анастомозов.

Слайд 10: Эпидемиология

Острый аппендицит может возникнуть в любом возрасте. Чаще его диагностируют у пациентов в возрасте от 10 до 30 лет. Хотя в данный момент рост заболеваемости в группе пациентов 30 – 69 лет. Соотношение мужчин и женщин составляет соответственно 1,3 – 1,6:1. Тем не менее оперативных вмешательств больше у женщин, что связано с гинекологическими заболеваниями, протекающими под маской острого аппендицита.

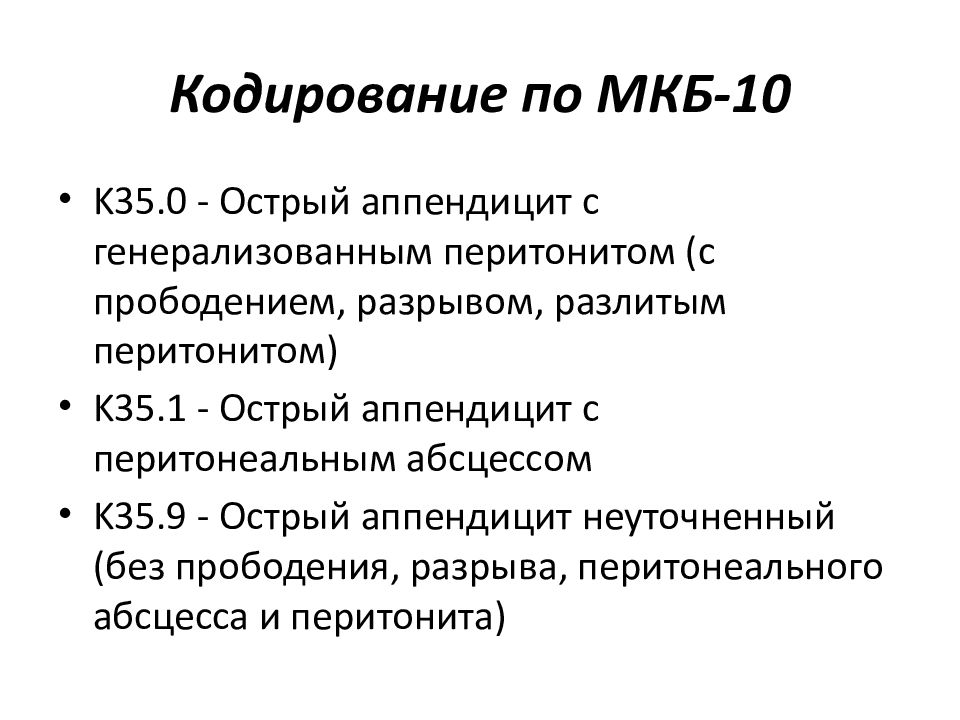

Слайд 11: Кодирование по МКБ-10

K35.0 - Острый аппендицит с генерализованным перитонитом (с прободением, разрывом, разлитым перитонитом ) K35.1 - Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом K35.9 - Острый аппендицит неуточненный (без прободения, разрыва, перитонеального абсцесса и перитонита )

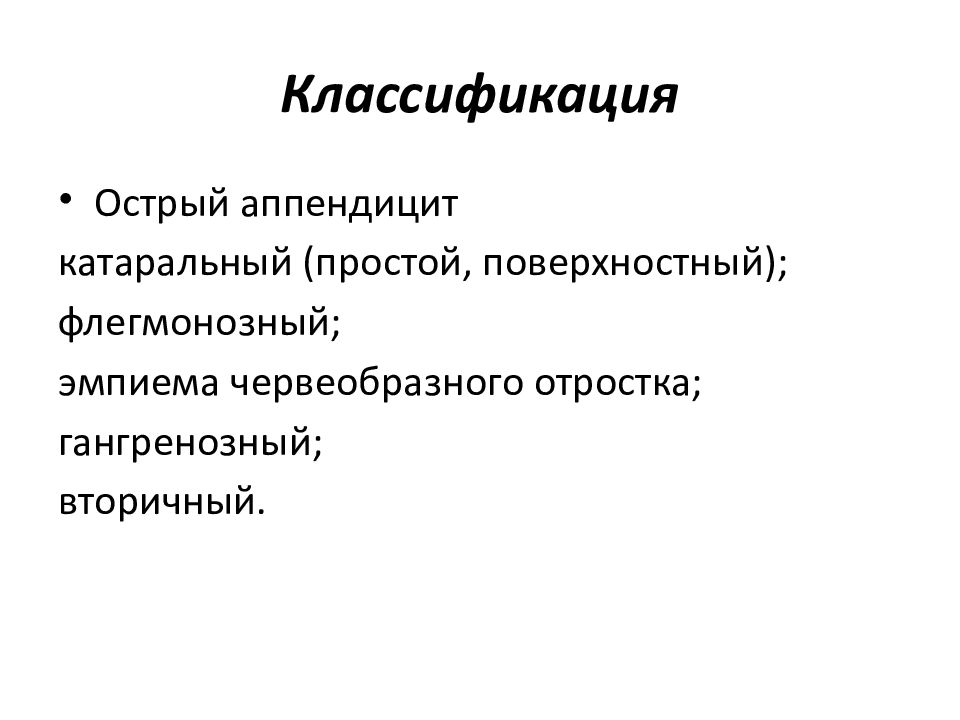

Слайд 12: Классификация

Острый аппендицит катаральный (простой, поверхностный); флегмонозный; эмпиема червеобразного отростка; гангренозный; вторичный.

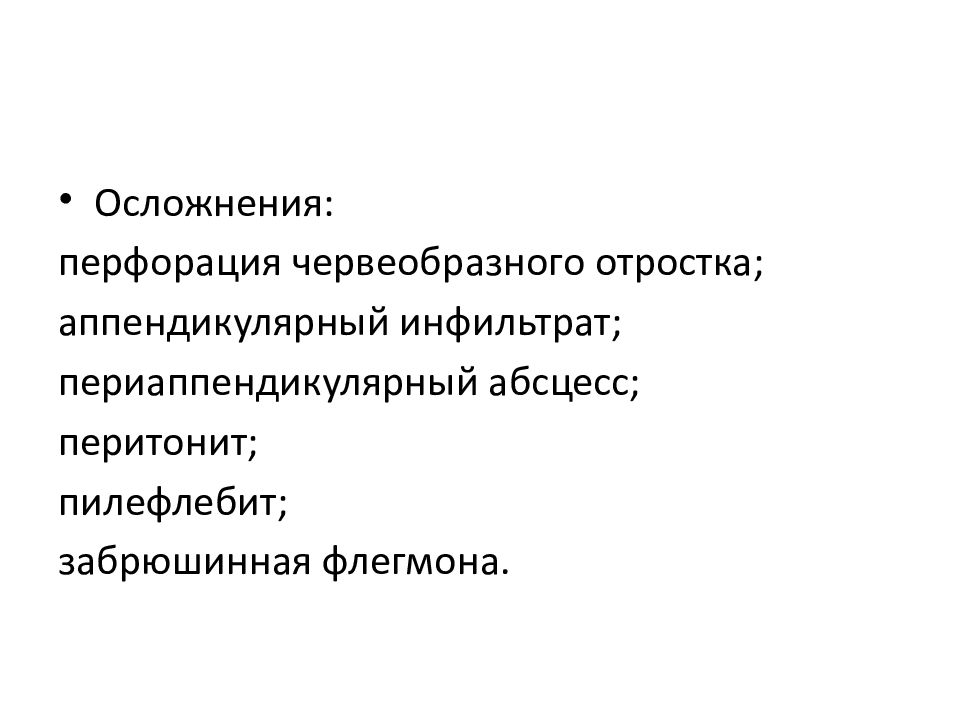

Слайд 13

Осложнения: перфорация червеобразного отростка; аппендикулярный инфильтрат ; периаппендикулярный абсцесс; перитонит; пилефлебит ; забрюшинная флегмона.

Слайд 14: Клиническая картина

Классическая клиническая картина (анамнез, типичные физикальные симптомы, лабораторные признаки) отсутствует в 20-33% случаев. При этом в других случаях ОА может «маскироваться» под другие заболевания, в связи с чем диагностика ОА может быть существенно затруднена, особенно у пожилых пациентов, беременных и женщин детородного возраста.

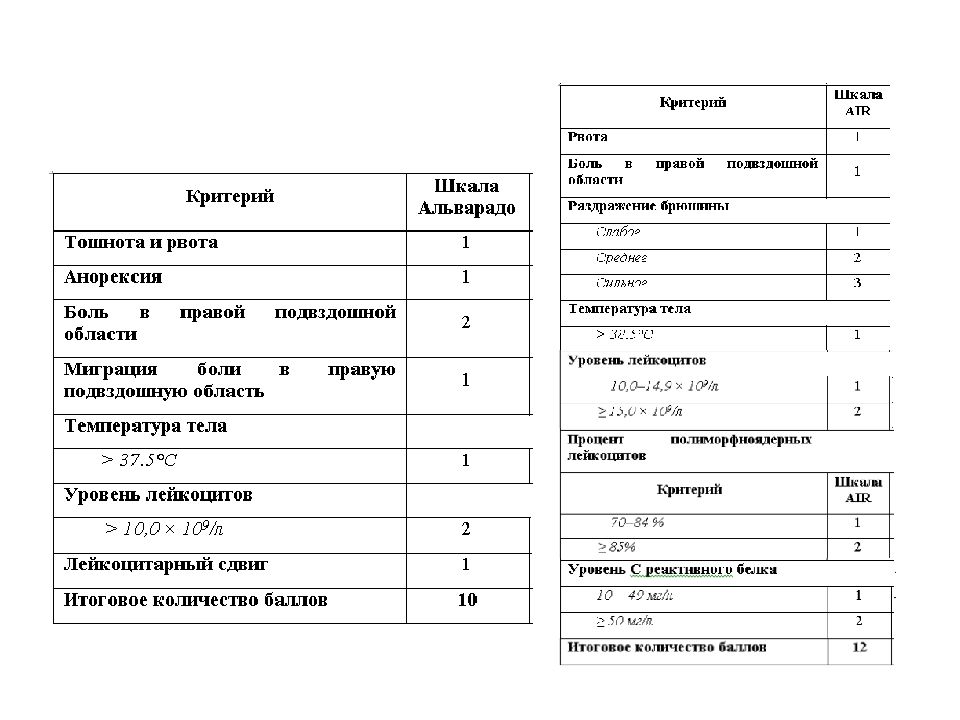

Слайд 18

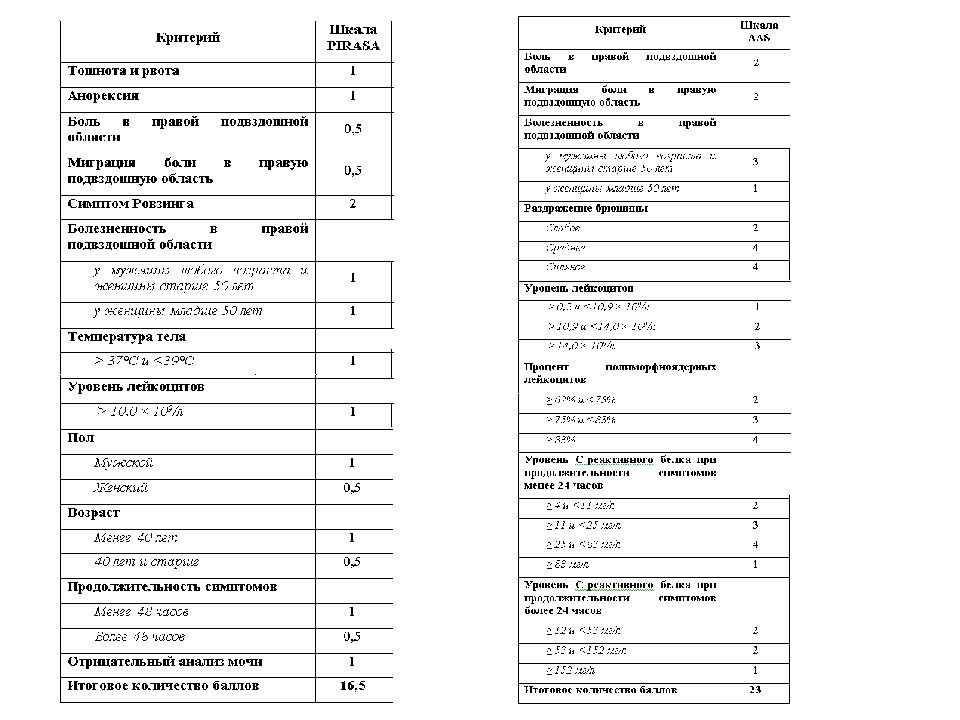

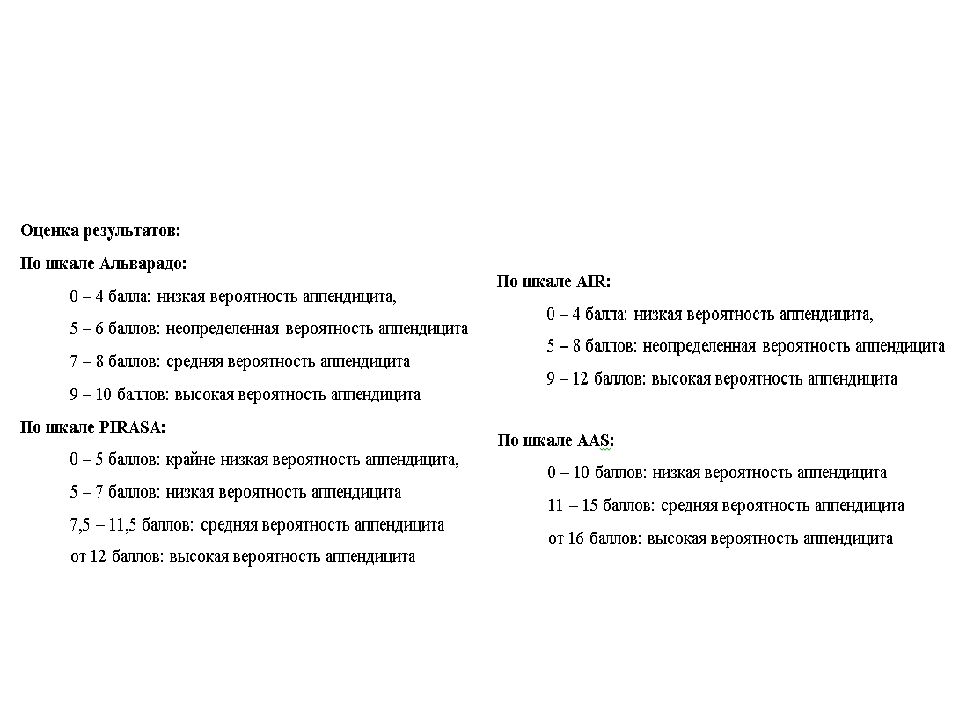

Эти шкалы очень удобно использовать для исключения ОА (например, при результате по шкале Альварадо менее 5), но они недостаточно специфичны для абсолютного подтверждения ОА. Рекомендовано использование шкал AIR и AAS по сравнению с Альварадо, поскольку они обладают наилучшей прогностической эффективностью при подозрении на ОА.

Слайд 19

Пациентов со средней вероятностью ОА (по AAS /AIR) рекомендовано госпитализировать в стационар для дальнейшего наблюдения.

Слайд 20: Жалобы и анамнез

Общие симптомы аппендицита включают Боль (постоянная) в животе приблизительно у 100% потерю аппетита – у 100%, тошноту – у 90% миграцию боли в правый нижний квадрант – у 50%. Рвота наблюдается обычно в первые часы заболевания и, как правило, бывает однократной. Триада Мёрфи – анорексия, боль, лихорадка.

Слайд 21: Физикальное обследование

Общее состояние: изначально страдает незначительно. Вынужденная поза: на правом боку с согнутыми и подтянутыми к животу ногами. Брюшная стенка свободно участвует в акте дыхания, по мере распространения воспаления выявляется отставание правой половины при дыхании.

Слайд 22: Физикальное обследование

При пальпации рекомендовано провести оценку перитонеальных симптомов: с имптом Мак-Берни ; симптом Щеткина-Блюмберга ; симптом Воскресенского; симптом Ровзинга ; псоас -синдром ; ослабление перистальтических шумов в правой половине живота по сравнению с левой.

Слайд 25

симптом Щеткина-Блюмберга : врач плавно надавливает всей ладонной поверхностью 2 – 4 пальцев руки на живот, задерживает в этом положении в течение нескольких секунд, затем без дополнительного надавливания отдергивает руку. Положительный симптом – появление или усиление боли после отдергивания руки.

Слайд 26

Симптом Воскресенского: на животе пациента врач левой рукой натягивает рубашку больного за нижний край. Больной делает вдох, а в это время врач кончиками пальцев делает скользящее движение сверху вниз по направлению к правой подвздошной области. При окончании скользящего движения резко усиливается болезненность.

Слайд 27

Симптом Ровзинга ( Rovsing ): при надавливании в левой половине живота появляется боль в правом нижнем квадранте. Псоас -симптом : при поднятии разогнутой правой нижней конечности на левом боку вызывает боль в правом нижнем квадранте. Классическая клиническая картина может отсутствовать при атипичном течении ОА.

Слайд 28: Особенности клиники гангренозного аппендицита

На фоне продолжающегося некроза стенки ЧО отмирают нервные окончания, что снижает выраженность болевого синдрома, а всасывание бактериальных токсинов приводит к нарастанию симптомов интоксикации.

Слайд 29: Особенности клиники гангренозного аппендицита

Температура тела бывает нормальной или даже ниже нормы (до 36). Лейкоциты в перефирической крови снижаются или не превышают нормальных значений (6-8*10 ^9) В лейкоцитарной формуле незначительный сдвиг Однако об интоксикации свидетельствует выраженная тахикардия (100-120/мин), не соответствующая состоянию пациента и уровню температуры тела – симптом «токсических ножниц»

Слайд 30

Однако данные симптомы не характерны для первично-гангренозного аппендицита (тромбоз). Начальный период которого характеризуется выраженной болью значительным повышением температуры тела, лейкоцитозом и выходом воспаления за пределы ЧО.

Слайд 31: Атипичные формы ОА

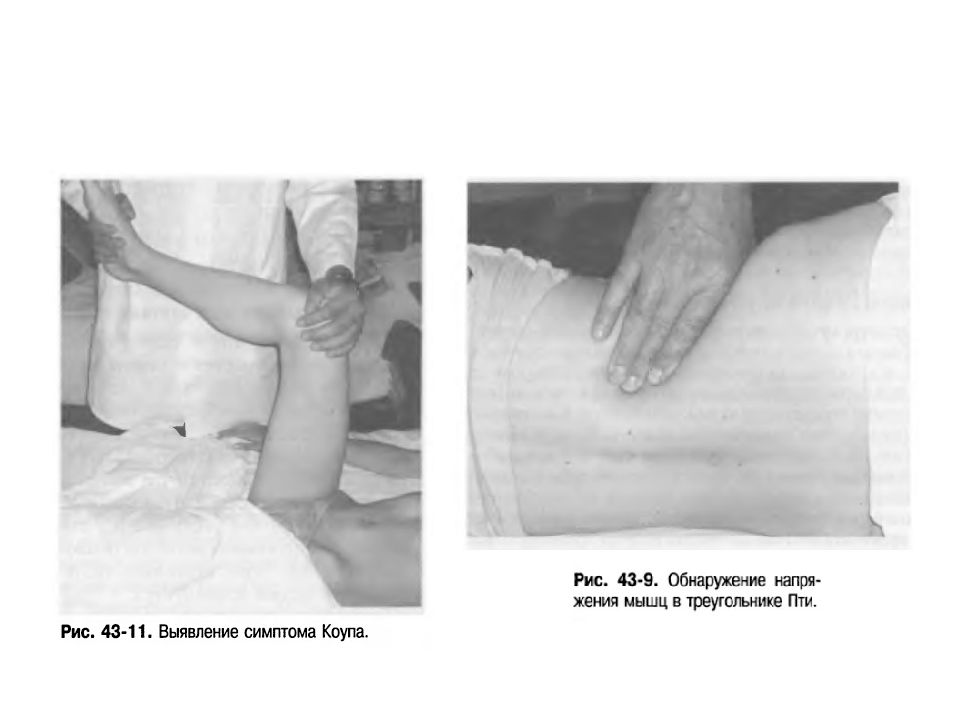

Ретроцекальный ОА. Боли в области правого бокового канала. + псоас -симптом, +напряжение мышц в треугольнике Пти. Тазовый ОА. Боли в надлобковой области Часто сопровождается диареей и дизурией. Положительный симптом Коупа. Подпечёночный ОА. Боль в области правого подреберья. Напоминает ОХ, но пропальпировать пузырь не удаётся, отсутсвуют УЗ-признаки воспаления пузыря. Анамнез ОА.

Слайд 33

Левосторонний ОА. Самая редкая разновидность атипичного ОА. В основном сочетается при обратном расположении внутренних органов или в случае мобильной слепой кишки (длинная брыжейка).

Слайд 34: Лабораторная диагностика

ОАК: лейкоцитоз, увеличение числа полиморфноядерных нейтрофилов (>75%), увеличение СОЭ, С-реактивного белка ОАМ (для исключения патологии со стороны мочевыделительной системы) Рекомендовано выполнить бактериологическое исследование экссудата из брюшной полости в ходе операции (определить возбудителя, чувствительность к АБ)

Слайд 35: Инструментальная диагностика

У пациентов со средней вероятностью ОА (по AAS /AIR) рекомендовано УЗИ как обязательное дополнение к физикальному обследованию КТ визуализация брюшной полости рекомендована пациентам со средней вероятностью ОА (по AAS /AIR) и отсутствием ультразвуковых признаков аппендицита

Слайд 37: Инструментальная диагностика

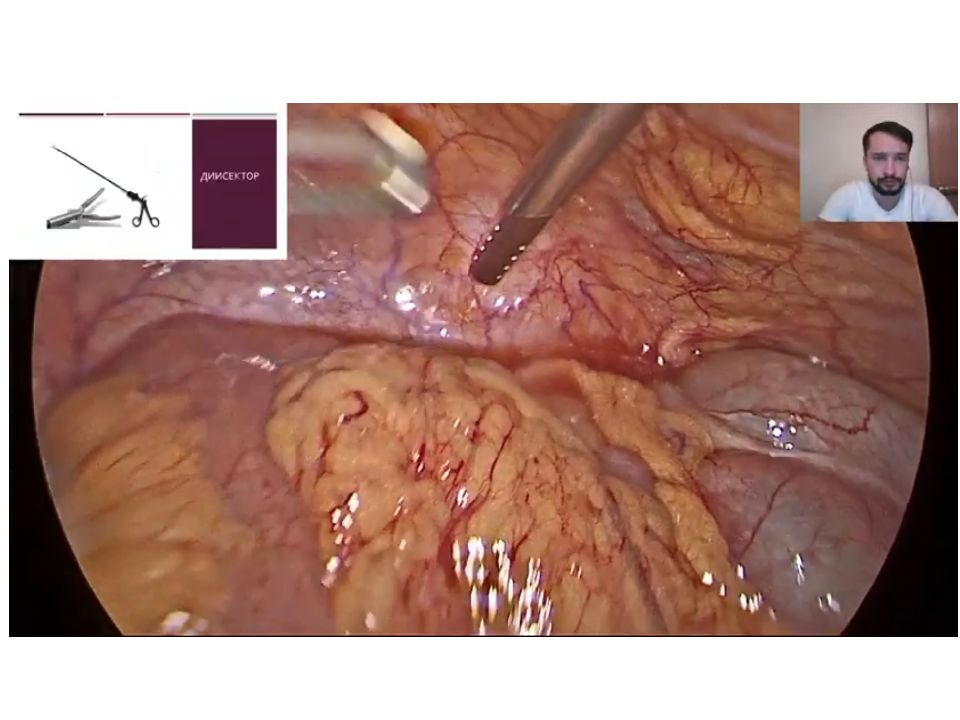

При высокой вероятности ОА (по AAS /AIR) у пациентов моложе 40 лет КТ не рекомендована При неясной клинической и КТ-картине и подозрении атипичное расположение воспаленного червеобразного отростка, рекомендовано выполнение диагностической видеолапароскопии

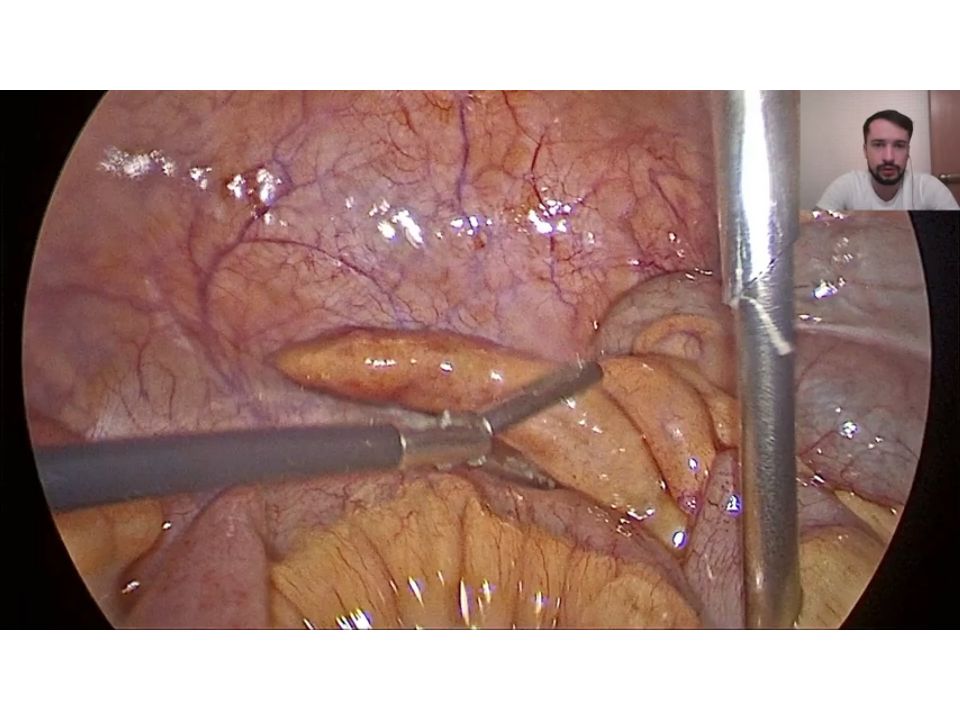

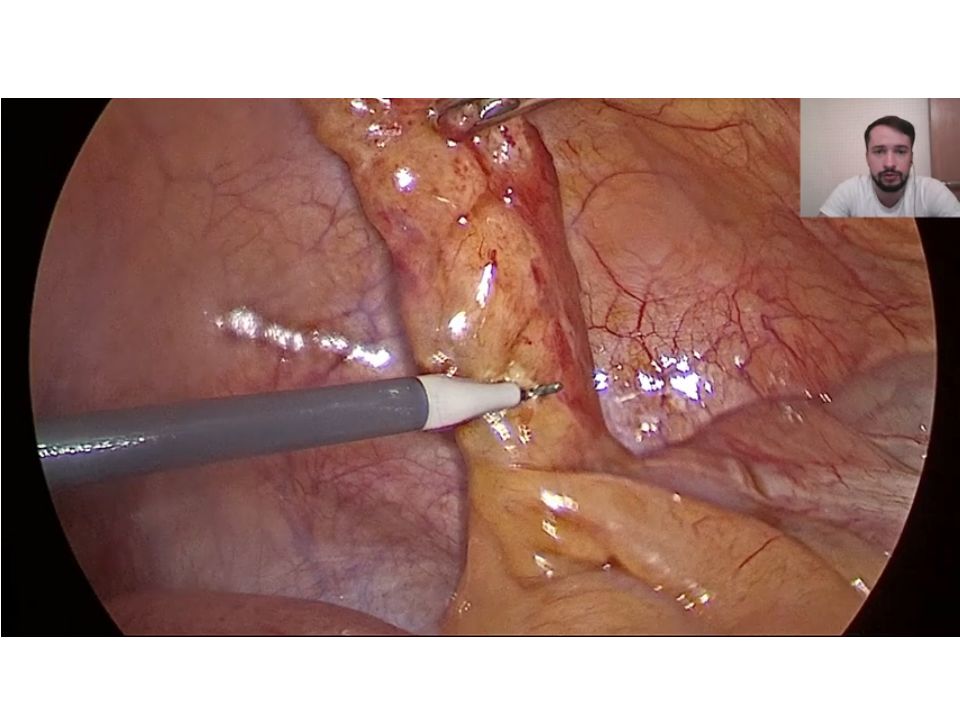

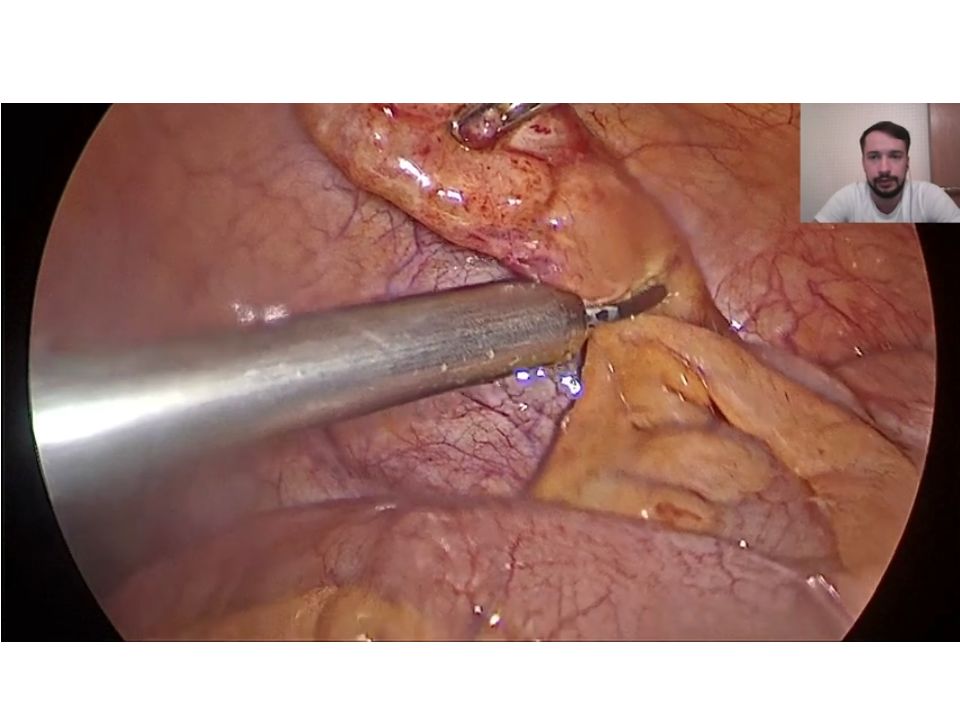

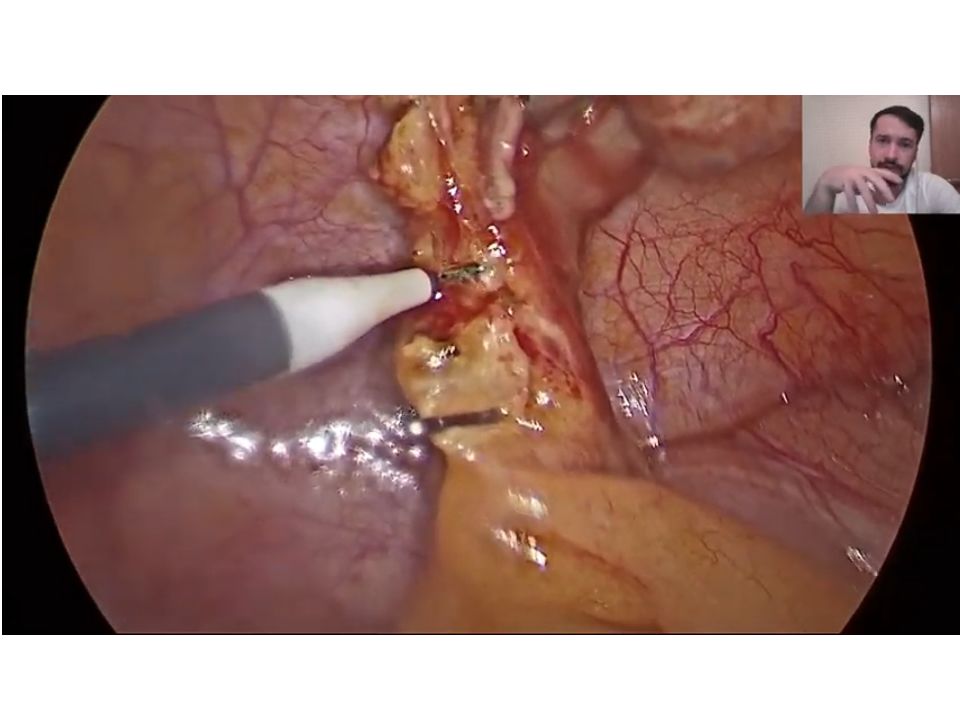

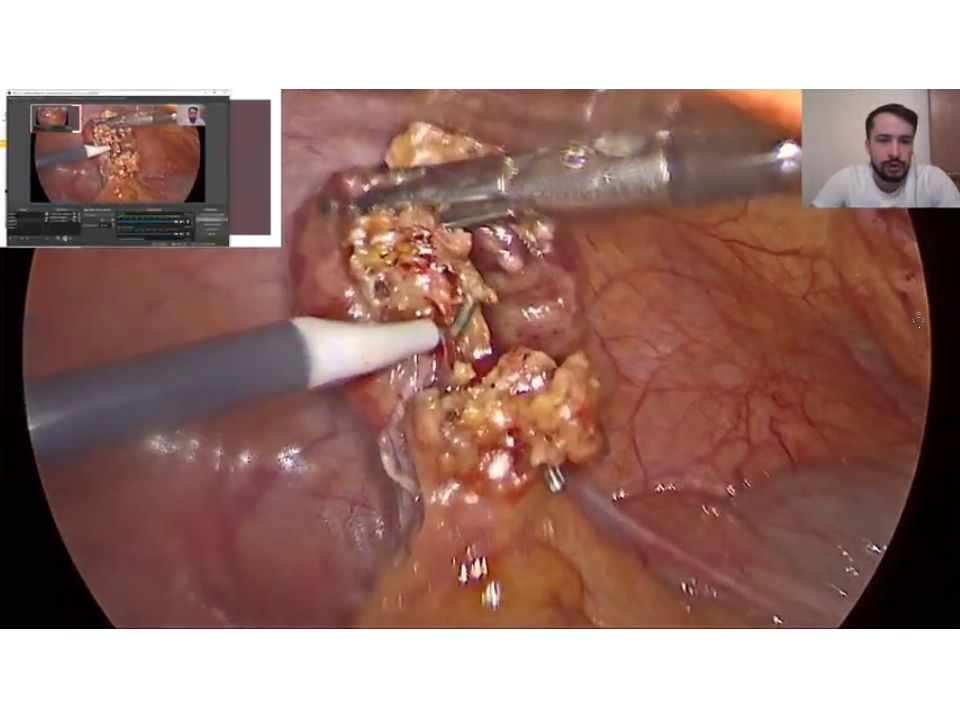

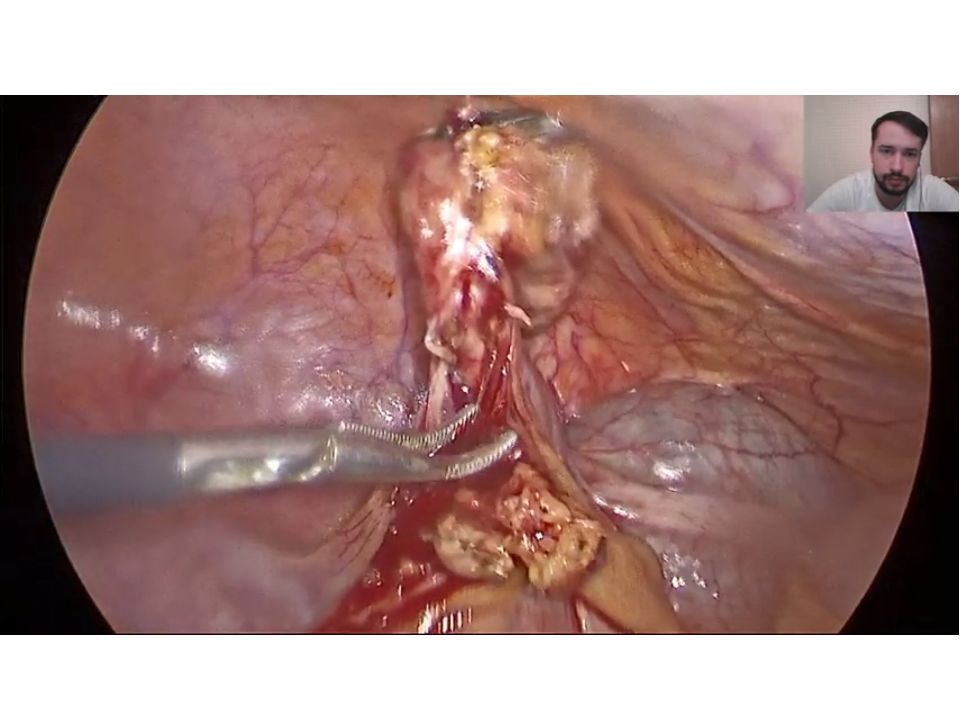

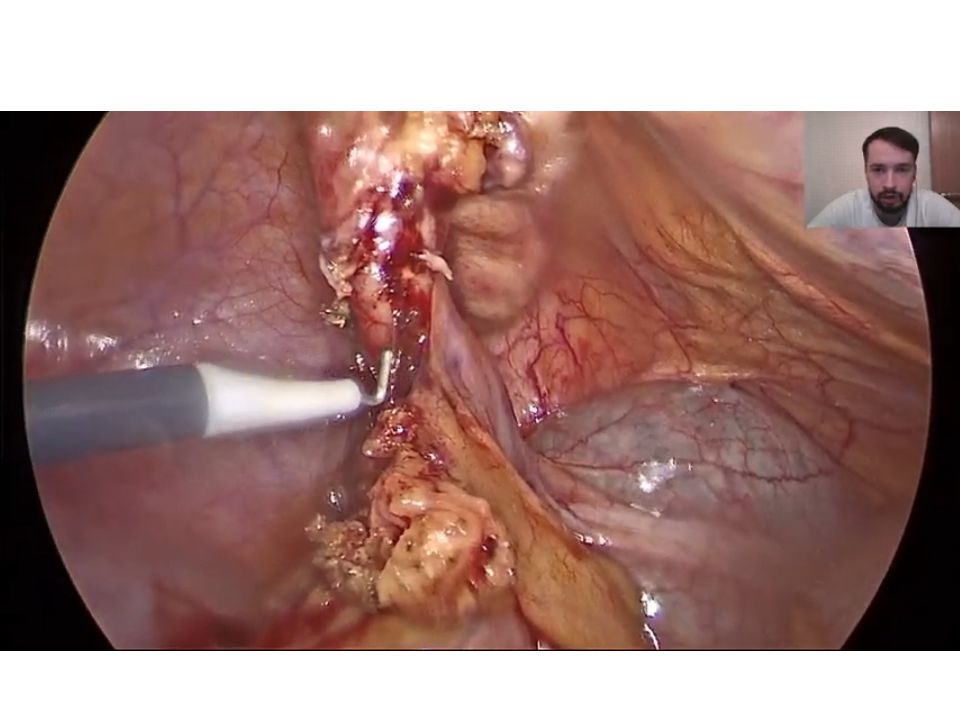

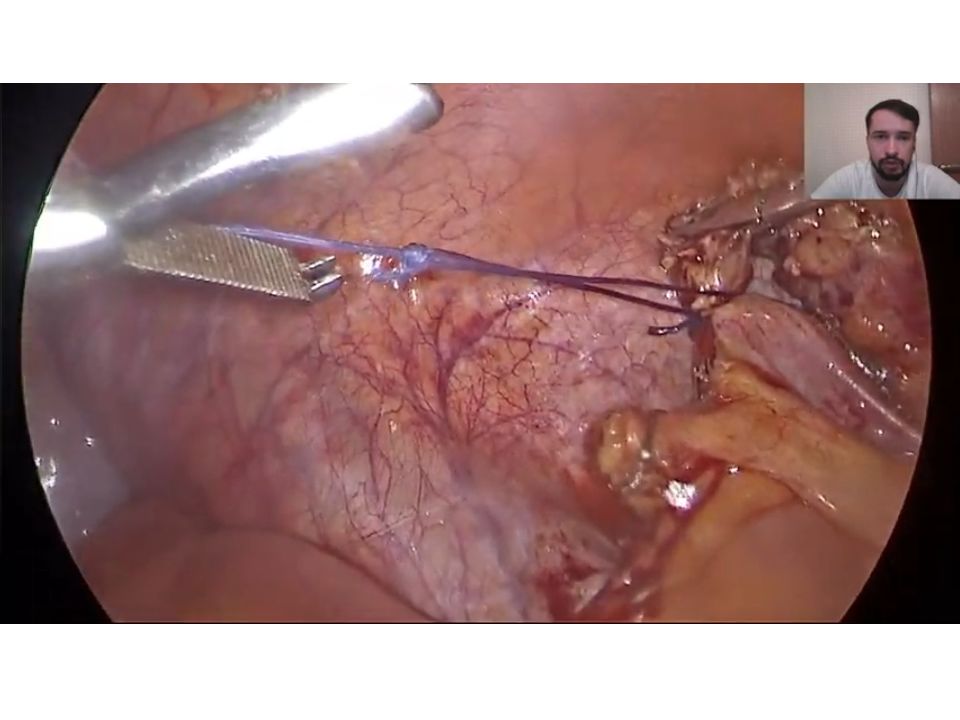

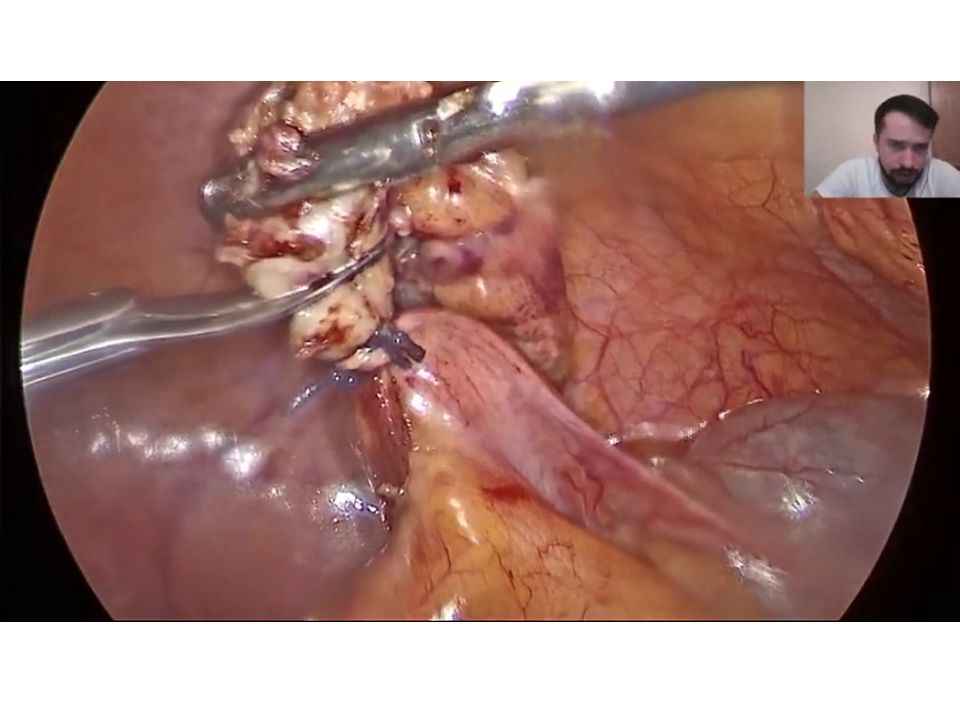

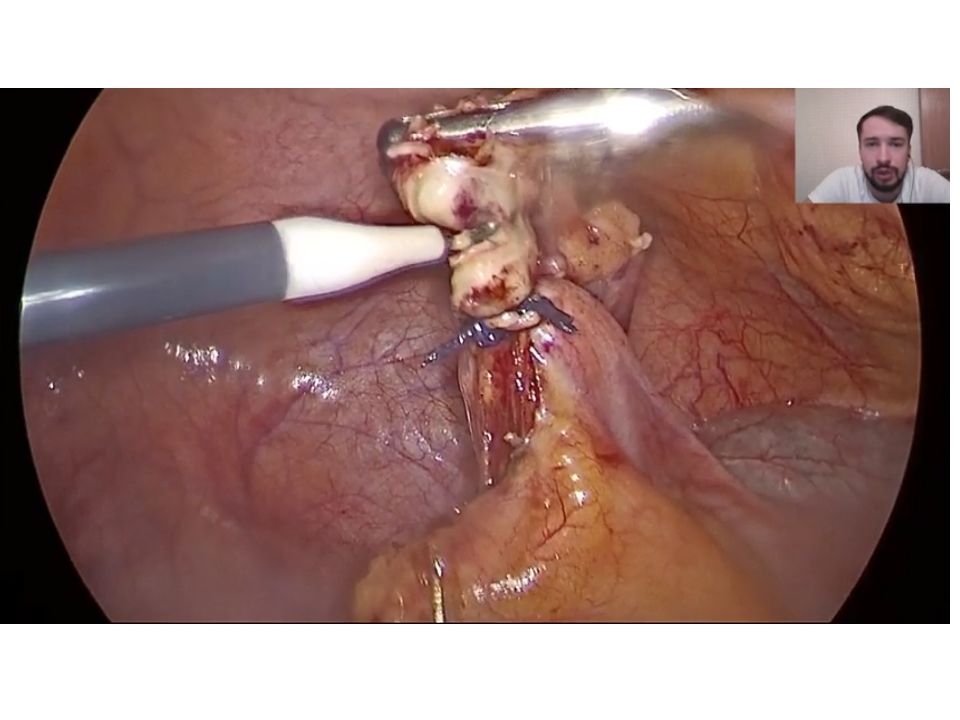

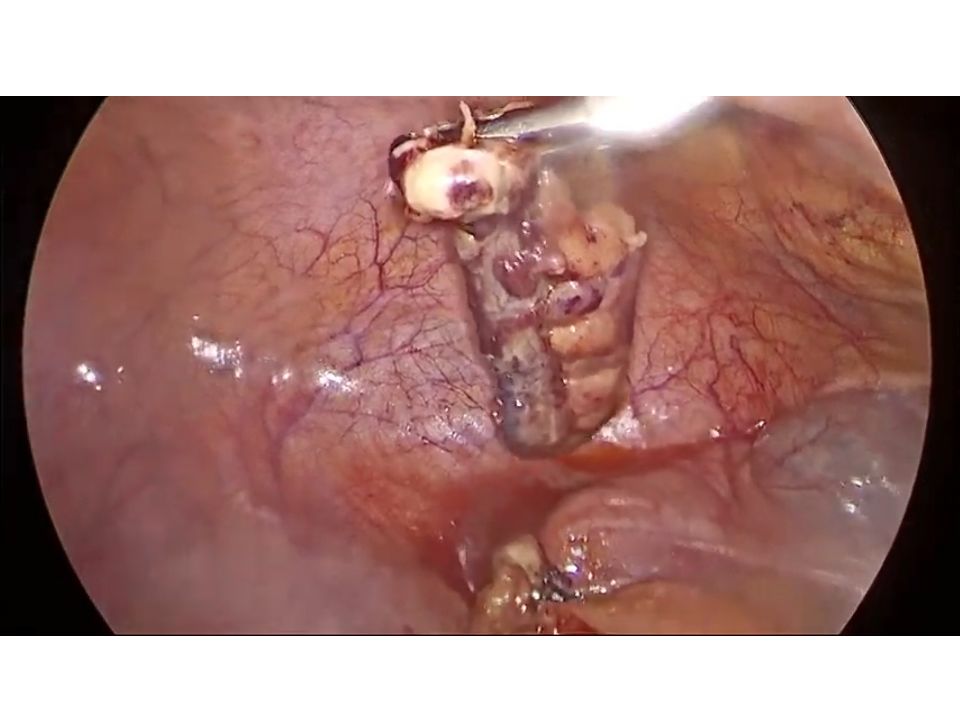

Слайд 39: Определение показаний к аппендэктомии во время операции

Макроскопическими признаками ОА являются: утолщение диаметра ЧО, его ригидность, потускнение серозы и наложения на ней фибрина, гиперемия, багровый или зелёно-черный цвет отростка, перфорация ЧО. Для определения ригидности ЧО осуществляется его пальпация браншами инструмента и вывешивание на инструменте. Если ЧО не свисает на инструменте – «симптом карандаша» положительный, то необходимо расценивать это как острый аппендицит и выполнять аппендэктомию, если же имеется его свободное свисание на инструменте – «симптом карандаша» отрицательный, то необходимо расценивать это как вторичный аппендицит, т.е. проявление другого заболевания органов брюшной полости. В этом случае необходимо отказаться от аппендэктомии и выполнить дальнейшую ревизию органов брюшной полости, 80 – 100 сантиметров подвздошной кишки, малого таза, лимфоузлов брыжейки тонкой кишки.

Слайд 40

При локальном утолщении верхушки, середины или основания червеобразного отростка в сочетании с болями в правой подвздошной области целесообразно выполнение аппендэктомии, так как это может быть проявлением злокачественных новообразований, каловых камней, болезни Крона. При выявлении показаний к аппендэктомии предпочтительнее трансформировать диагностическую лапароскопию в лапароскопическую аппендэктомию.

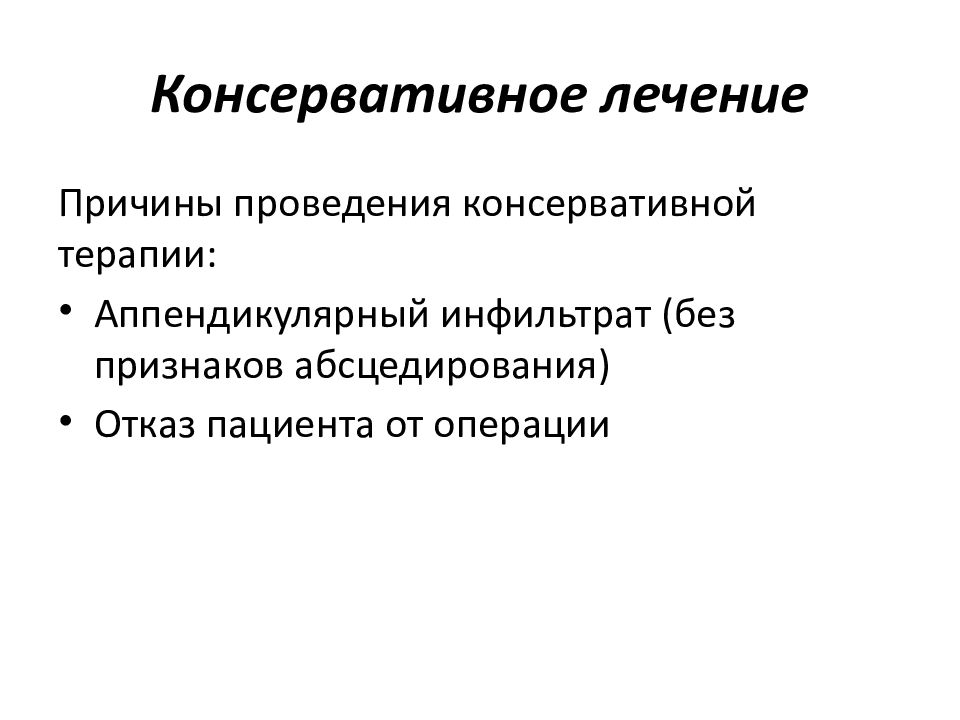

Слайд 44: Консервативное лечение

Причины проведения консервативной терапии: Аппендикулярный инфильтрат (без признаков абсцедирования ) Отказ пациента от операции

Слайд 45

В\В антибиотики с последующим переводом на пероральный приём: амоксициллин/ клавулонат + метронидазол цефотаксим + метронидазолом При аллергии на бета-лактамы – ципрофлоксацин + метронидазол Курс инфузионной антибактериальной терапии по данным исследований должен составлять 48 часов, а общий – 7 – 10 дней

Слайд 46: Хирургическое лечение

При органной дисфункции рекомендовано выполнение предоперационной коррекции в отделении реанимации ( инфузионной терапии, коррекции водно-электролитных нарушений, проведении антибактериальной профилактики)

Слайд 48: Антибиотикопрофилактика

При органной дисфункции рекомендовано выполнение предоперационной коррекции в отделении реанимации за 60 мин до разреза вводится антибиотик широкого спектра действия. Если длительность операции составляет свыше 3 часов препарат вводится повторно.

Слайд 49: Противопоказания к АЭ

Стандарт лечния ОА - аппендэктомия предпочтительно лапароскопическая. Противопоказания к аппендэктомии : Аппендикулярный инфильтрат, выявленный до операции (показано консервативное лечение). Плотный неразделимый инфильтрат, выявленный интраоперационно (показано консервативное лечение ).

Слайд 50

О перативное разделение плотного сформированного аппендикулярного инфильтрата с одной стороны сопряжено с высоким риском повреждений органов брюшной полости, а с другой он достаточно эффективно поддаётся консервативному лечению.

Слайд 51: Противопоказания к АЭ

Периаппендикулярный абсцесс, выявленный до операции без признаков прорыва в брюшную полость (показано перкутанное дренирование полости абсцесса, при отсутствии технической возможности – вскрытие абсцесса внебрюшинным доступом). Периаппендикулярный абсцесс, выявленный интраоперпационно, при наличии плотного неразделимого аппендикулярного инфильтрата. Некорригированная органная дисфункция.

Слайд 52

Противопоказания к лапараскопическому вмешательству: диффузный перитонит компартмент -синдром септическим шок В данных случаях рекомендуется выполнение широкого лапаротомного доступа и послеоперационное ведение в отделении реанимации и интенсивной терапии

Слайд 53

Современные исследования показывают, что при подтвержденном неосложненном аппендиците отсрочка с операцией не должна превышать 24 часов, однако её следует по возможности минимизировать

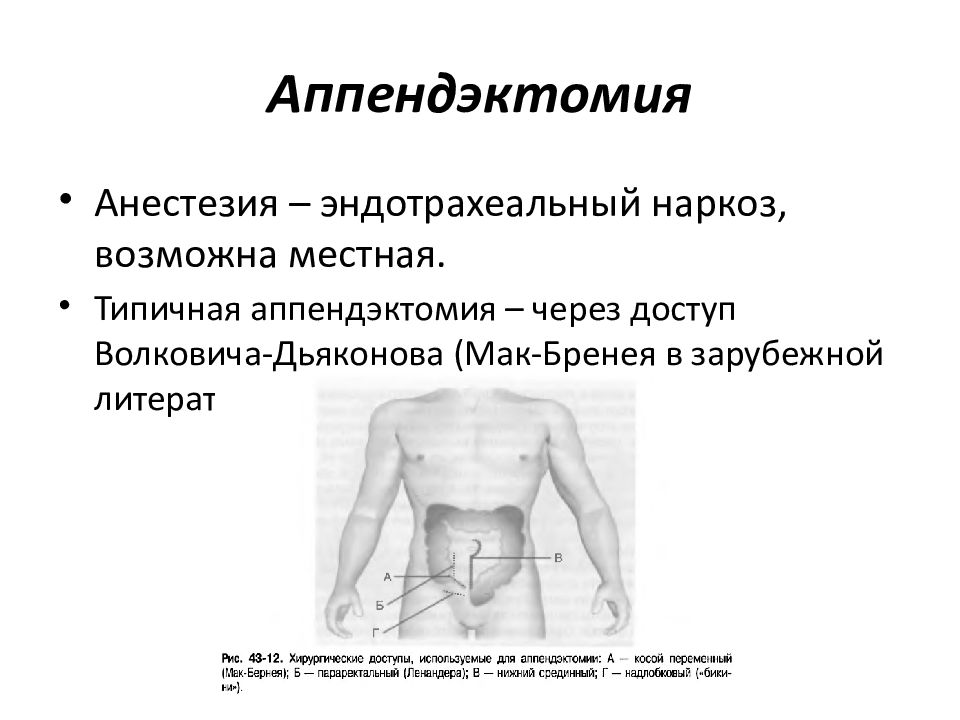

Слайд 54: Аппендэктомия

Анестезия – эндотрахеальный наркоз, возможна местная. Типичная аппендэктомия – через доступ Волковича-Дьяконова (Мак- Бренея в зарубежной литературе).

Слайд 55: Ход операции

После разреза кожи – гемостаз. Надсекают скальпелем апоневроз нарушной косой мышцы и разрезают ножницами.

Слайд 57

Подойдя к брюшине – захватывают её пинцетом и надсекают (с целью предупреждения ранения кишки)

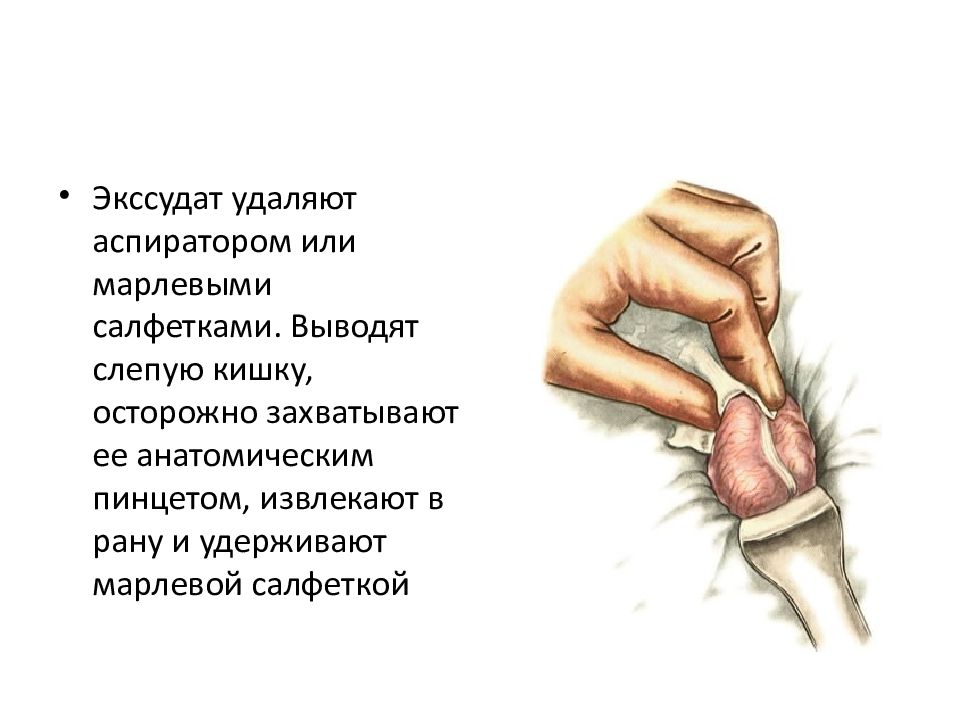

Слайд 58

Экссудат удаляют аспиратором или марлевыми салфетками. Выводят слепую кишку, осторожно захватывают ее анатомическим пинцетом, извлекают в рану и удерживают марлевой салфеткой

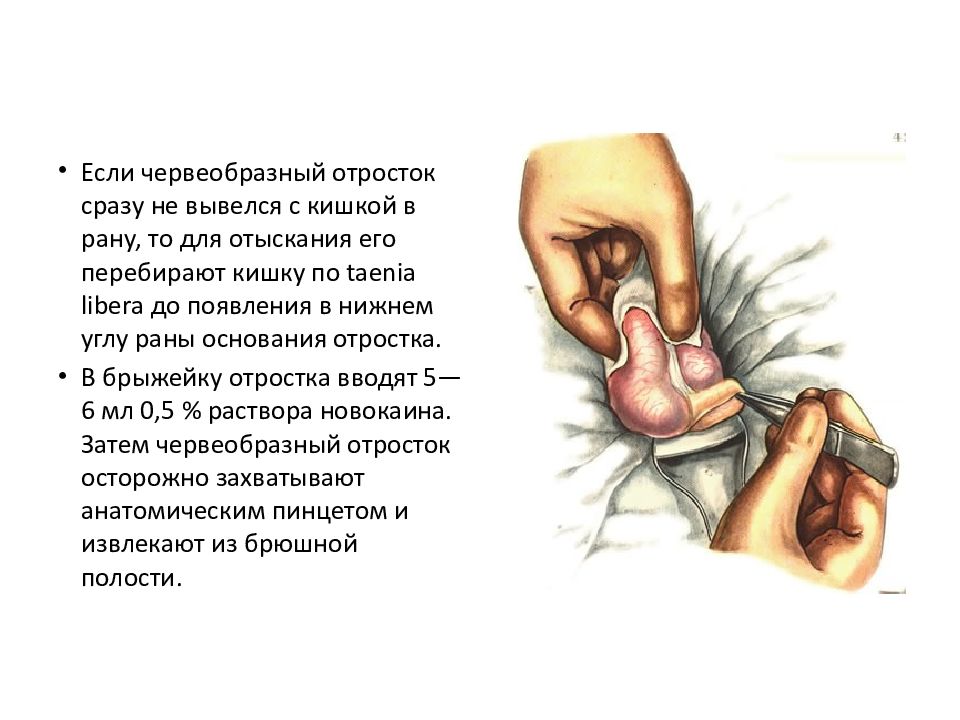

Слайд 59

Если червеобразный отросток сразу не вывелся с кишкой в рану, то для отыскания его перебирают кишку по taenia libera до появления в нижнем углу раны основания отростка. В брыжейку отростка вводят 5—6 мл 0,5 % раствора новокаина. Затем червеобразный отросток осторожно захватывают анатомическим пинцетом и извлекают из брюшной полости.

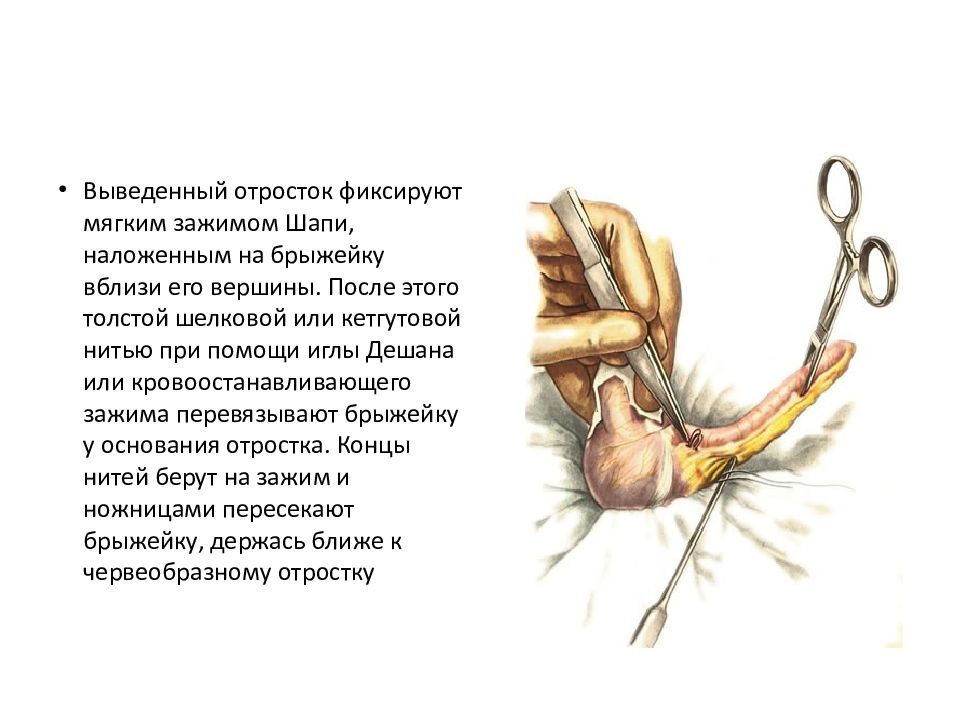

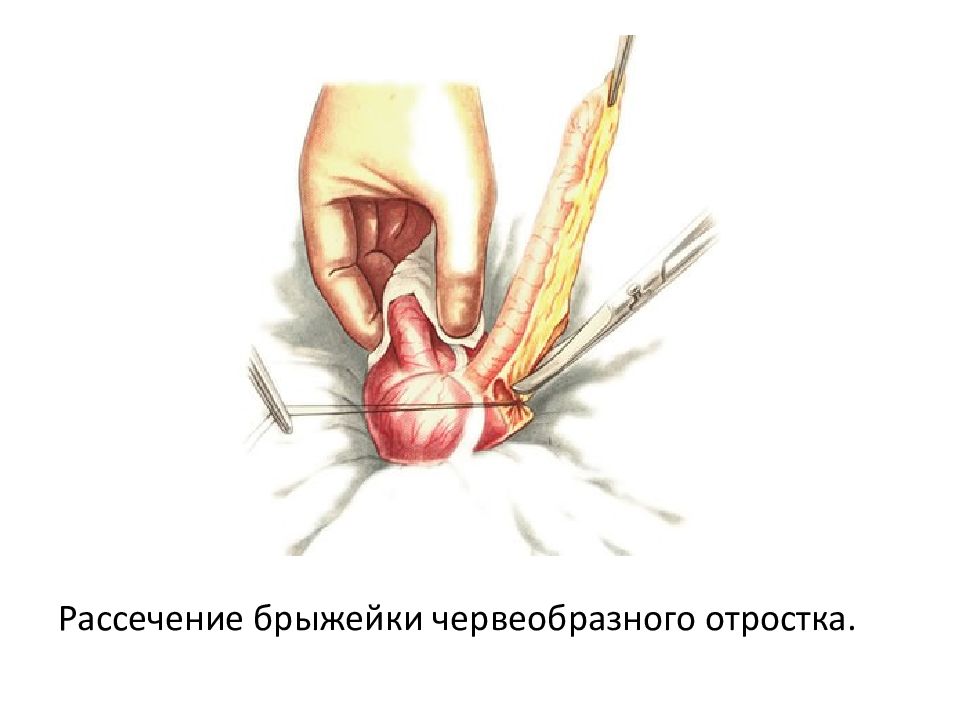

Слайд 60

Выведенный отросток фиксируют мягким зажимом Шапи, наложенным на брыжейку вблизи его вершины. После этого толстой шелковой или кетгутовой нитью при помощи иглы Дешана или кровоостанавливающего зажима перевязывают брыжейку у основания отростка. Концы нитей берут на зажим и ножницами пересекают брыжейку, держась ближе к червеобразному отростку

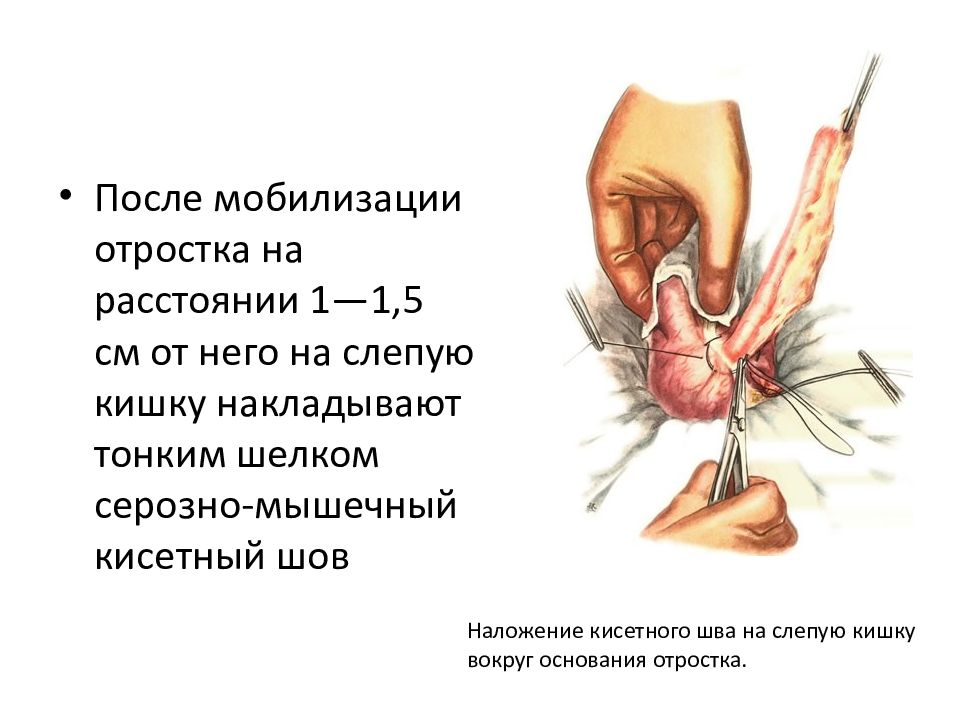

Слайд 62

После мобилизации отростка на расстоянии 1—1,5 см от него на слепую кишку накладывают тонким шелком серозно-мышечный кисетный шов Наложение кисетного шва на слепую кишку вокруг основания отростка.

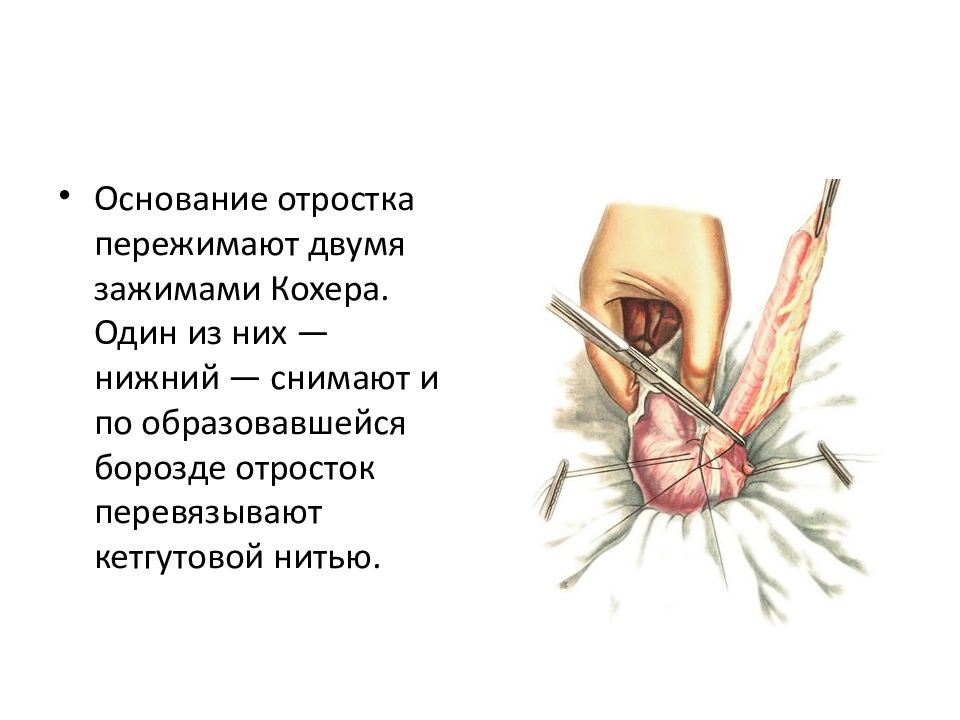

Слайд 63

Основание отростка пережимают двумя зажимами Кохера. Один из них — нижний — снимают и по образовавшейся борозде отросток перевязывают кетгутовой нитью.

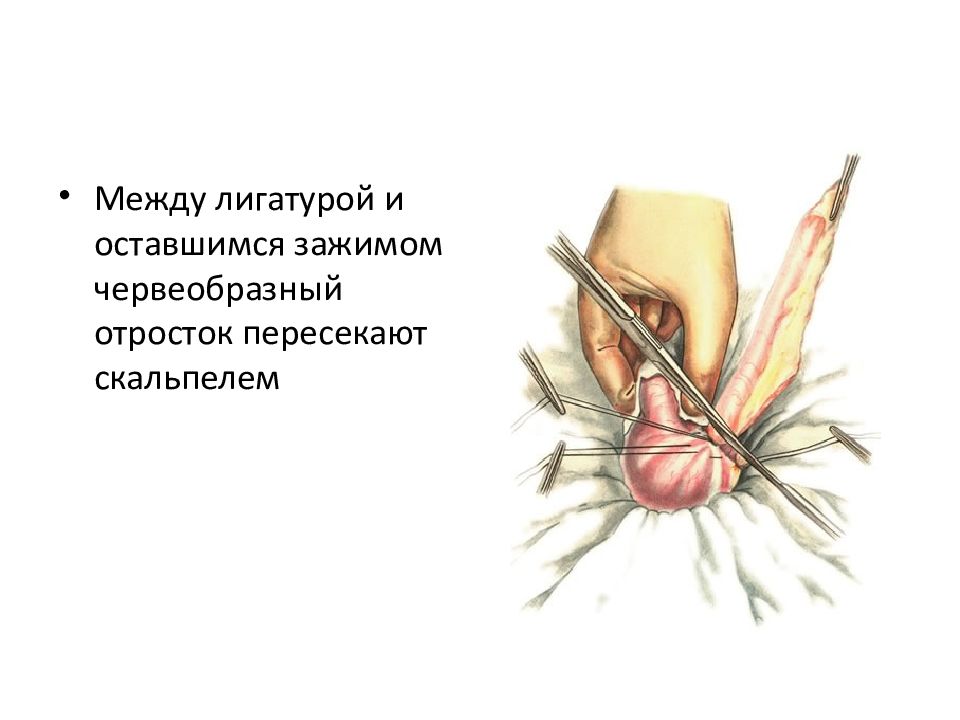

Слайд 64

Между лигатурой и оставшимся зажимом червеобразный отросток пересекают скальпелем

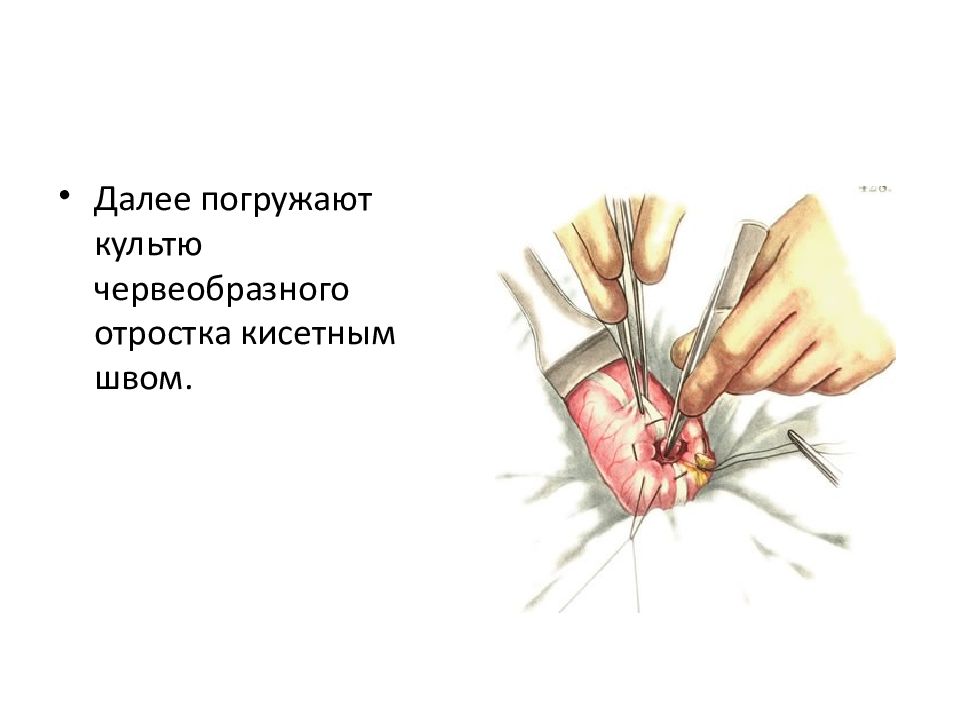

Слайд 66

Иногда поверх кисетного шва для большей герметичности накладывают Z-образный шов.

Слайд 67

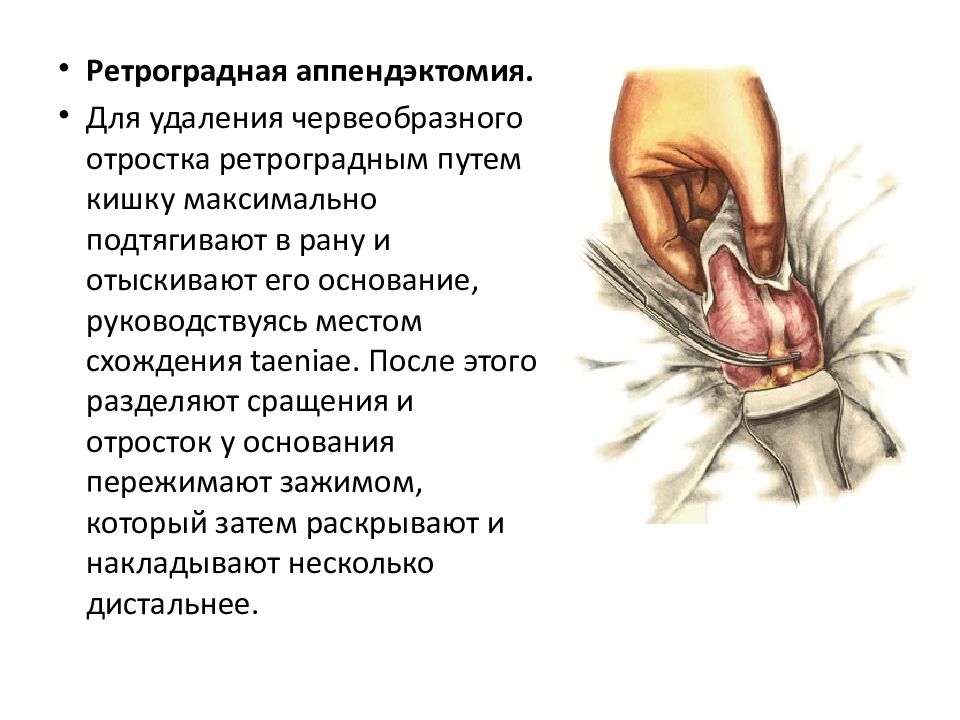

Ретроградная аппендэктомия. Для удаления червеобразного отростка ретроградным путем кишку максимально подтягивают в рану и отыскивают его основание, руководствуясь местом схождения taeniae. После этого разделяют сращения и отросток у основания пережимают зажимом, который затем раскрывают и накладывают несколько дистальнее.

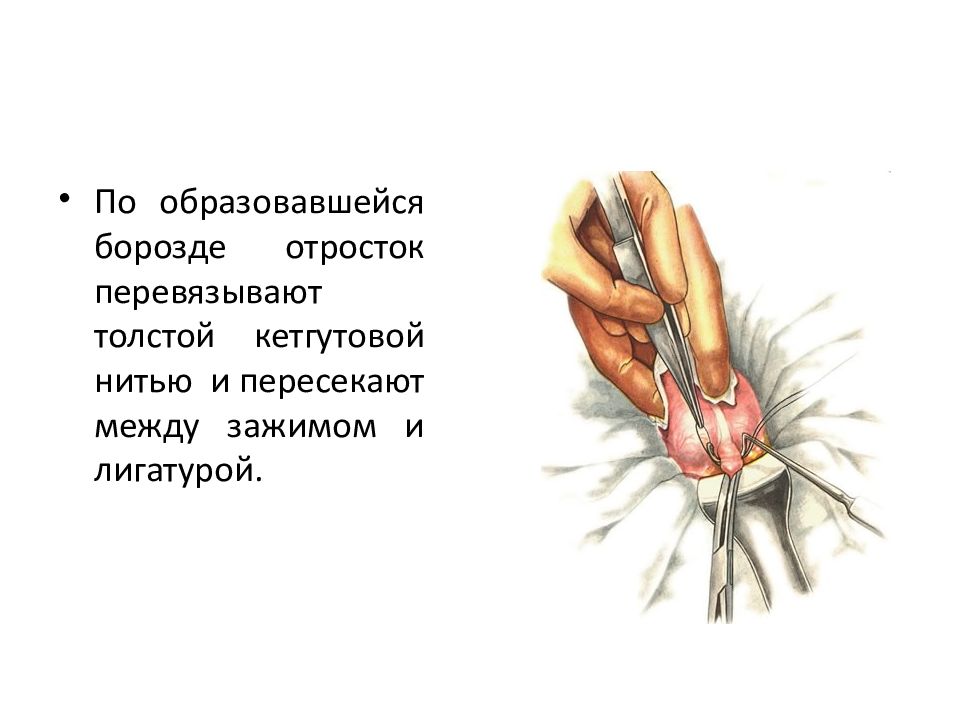

Слайд 68

По образовавшейся борозде отросток перевязывают толстой кетгутовой нитью и пересекают между зажимом и лигатурой.

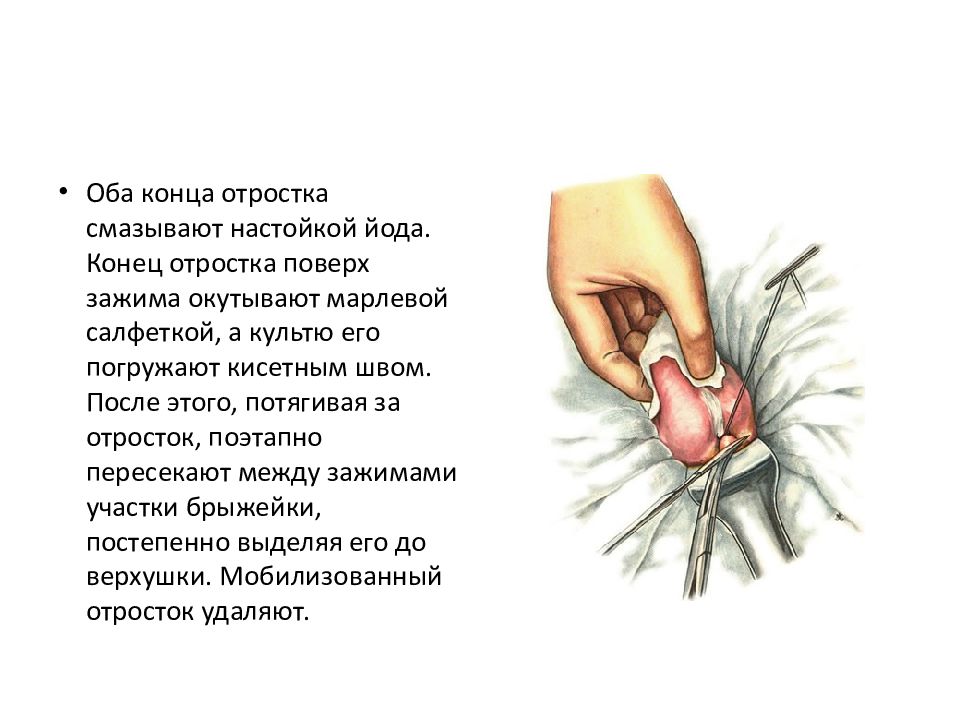

Слайд 69

Оба конца отростка смазывают настойкой йода. Конец отростка поверх зажима окутывают марлевой салфеткой, а культю его погружают кисетным швом. После этого, потягивая за отросток, поэтапно пересекают между зажимами участки брыжейки, постепенно выделяя его до верхушки. Мобилизованный отросток удаляют.

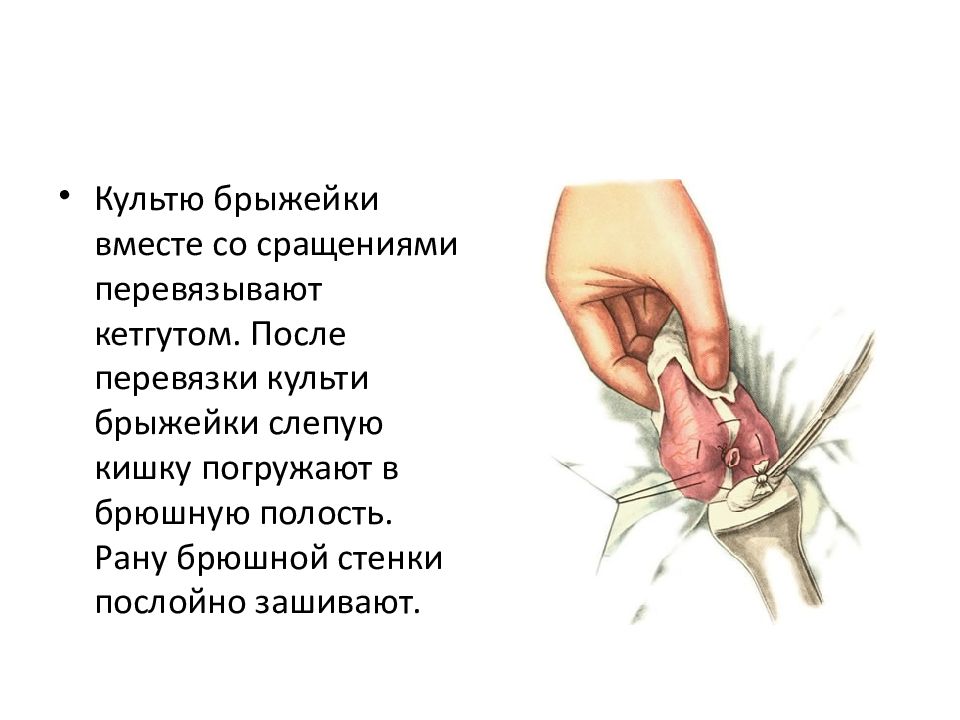

Слайд 70

Культю брыжейки вместе со сращениями перевязывают кетгутом. После перевязки культи брыжейки слепую кишку погружают в брюшную полость. Рану брюшной стенки послойно зашивают.

Слайд 86: Послеоперационное ведение

ОАК назначается на 2-е сутки после операции. Швы снимают на 5 – 8 сутки. Среднее пребывание больных в стационаре после аппендэктомии составляет 1 – 4 дня.

Слайд 87: Послеоперационные осложнения

При сохранении гипертермии на 2-е сутки и более, при пальпирующемся инфильтрате в зоне операции, при парезе ЖКТ, сохраняющимся более 2 суток необходимо УЗИ или КТ органов брюшной полости для выявления послеоперационных осложнений.

Слайд 88: Послеоперационные осложнения

Инфекция области хирургического вмешательства. Гипертермия после аппендэктомии является показанием к ревизии раны. Раневой экссудат эвакуируется. При выявлении нагноения необходимо выполнить хирургическую обработку раны с некрэктомией и дренированием.

Слайд 89: Послеоперационные осложнения

Внутрибрюшные инфильтраты и абсцессы. Сочетание пальпируемого инфильтрата с лейкоцитозом и гипертермией – показание для продолжения стационарного лечения. Лечение внутрибрюшного абсцесса – дренирование. Предпочтительны малоинвазивные технологии – дренирование под УЗ или КТ наведением.

Слайд 90: Послеоперационные осложнения

Воспаление или деструкция культи аппендикса (аппендицит культи). Редкое осложнение, которое представляет собой продолженное или рецидивирующее воспаление оставшейся после операции проксимальной части червеобразного отростка. Предрасполагающим фактором служит оставление хирургом длинной культи аппендикса – более 5 мм.

Слайд 91: Послеоперационные осложнения

Парез кишечника – чаще всего он разрешается самостоятельно. Необходимо помнить, что он может вызываться и поддерживаться инфекционными осложнениями, оставленным инородным телом. Лечение пареза консервативное: активизация пациента, парентеральное питание, единовременная эвакуация желудочного содержимого, коррекция водно-электролитных нарушений, назначение прокинетиков и неопиатное обезболивание, включая эпидуральную анестезию.

Слайд 92: Послеоперационные осложнения

Ранняя послеоперационная кишечная непроходимость (до 4 недель с момента операции) Причина – формирование спаек и ущемление кишки (в троакараной ране). Клинические проявления пареза кишечника и непроходимости во многом схожи и требуют дифференцировки из-за различных подходов к лечению. Консервативная терапия ранней спаечной кишечной непроходимости обычно должна продолжаться не более 24 – 48 часов. Во всех случаях предпочтителен лапароскопический адгезиолизис. Кровотечение в раннем послеоперационном периоде развивается крайне редко. При продолжающемся кровотечении показана релапаратомия.

Слайд 93: Прогноз

При своевременно проведенном радикальном лечении ОА прогноз благоприятный. Значительное ухудшение прогноза обуславливают поздняя госпитализация, распространённый перитонит, септический шок, выраженная коморбидность пациента. Сочетание этих факторов – основная причина летальности при остром аппендиците.

Слайд 94: Реабилитация

Диета. В течение месяца после завершения лечения ограничить потребление овощей и фруктов, тугоплавких жиров, жареных блюд, продуктов, богатых холестерином, Рекомендовано ограничение физической активности в течение 3 недель после завершения хирургического лечения