Слайд 2

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЕДИНИЦ 2

Слайд 3

Вопросы 1.Особенности организации бухгалтерского дела в производственных и потребительских кооперативах; 2. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и обществах; 3. Особенности организации бухгалтерского дела на государственных унитарных предприятиях; 4. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях; 5. Особенности организации бухгалтерского дела на предприятиях малого бизнеса. 3

Слайд 4

1.Особенности организации бухгалтерского дела в производственных и потребительских кооперативах Деятельность производственных кооперативов регулируется ст. 107 ГК РФ. Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. В их деятельности могут участвовать и юридические лица. Учредительным документом производственного кооператива является устав. Члены кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом. 4

Слайд 5

Число членов кооператива не должно быть менее пяти. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации не менее 10% паевого взноса, а остальную часть — в течение года с момента регистрации. Кооператив не вправе выпускать акции; имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом. Прибыль распределяется между членами производственного кооператива в соответствии с их трудовым участием или в ином порядке, отраженном в уставе. 5

Слайд 6

Часть паевого фонда кооператива, приходящаяся на неделимые производственные объекты, включается в неделимый фонд, не подлежащий разделу. При выходе из кооператива эти суммы могут компенсироваться денежными выплатами. Выплата стоимости пая выходящему члену кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса кооператива. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива. Передача пая гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая. 6

Слайд 7

Главная черта производственного кооператива — наличие неделимого имущества. Вместо уставного капитала чаще всего здесь создается неделимый фонд - представляет собой сумму имущества, объединенного участниками кооператива для совместного ведения предпринимательской деятельности. 7

Слайд 8

Для производственного кооператива, как и для хозяйственного общества, характерно личное трудовое участие в нем членов-пайщиков, в роли которых обычно выступают граждане, не являющиеся предпринимателями. Участие в управлении делами кооператива строится по принципу «один пайщик — один голос», и все зависит от размера пая. Распределение между пайщиками полученной прибыли происходит всегда с обязательным учетом трудового вклада, а не только имущественного взноса. 8

Слайд 9

Неделимый фонд выполняет имущественную и гарантийную функцию, а его аналитический учет ведется только по стадиям накопления. С этой целью к счету 80 «Уставный капитал », субсчет « Неделимый фонд» открываются два аналитических счета: « Оплаченный фонд» и «Неоплаченный фонд». Суммы, зачисляемые на эти субсчета в общем порядке, отражаются через дебет счета 75 « Расчеты с учредителями». Аналитический учет по субсчетам ведется по каждому члену кооператива, каждой сумме пая и каждому объекту неделимого фонда. 9

Слайд 10

Неделимый фонд увеличивается за счет: взносов денежных средств и имущества членами кооператива; перечислений части получаемой ими прибыли в неделимый фонд ; включения в него части прибыли. Паевой фонд уменьшают за счет: паев, выданных выходящим членам кооператива; покрытия балансовых убытков, которые не перекрыты резервным фондом. 10

Слайд 11

Потребительский кооператив — некоммерческая организация, правовое положение которой определяется Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 11

Слайд 12

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства. Членство не предполагает обязательного личного участия членов такого кооператива в общих делах, и круг участников не ограничивается. Единственным учредительным документом является устав. Требований к минимальному паевому (уставному) фонду нет. 12

Слайд 13

Паевой фонд формируется за счет паевых взносов членов кооператива, которые обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть убытки дополнительными взносами. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке. Члены потребительского кооператива солидарно несут ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого члена кооператива. Доходы, полученные кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами. 13

Слайд 14

Кооперативы обеспечивают своих пайщиков соответствующими материальными услугами и ведут коммерческую деятельность. Сочетание этих функций с правовой и финансовой точек зрения следует принимать во внимание в бухгалтерском учете. Организационная форма бухгалтерского учета должна соотноситься с законодательными актами. При организации и постановке бухгалтерского учета необходимо руководствоваться ст. 11 ГК РФ и документами, рекомендуемыми для ведения учета в разных некоммерческих организациях. 14

Слайд 15

Разновидностью потребительских кооперативов являются жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), которые создаются гражданами, желающими объединить свои денежные средства для строительства и в дальнейшем — эксплуатации жилых домов. По статусу такие объединения являются потребительскими кооперативами. При организации учета необходимо руководствоваться письмом Минфина России от 29 октября 1993 г. № 118 «Об отражении в бухгалтерском учете операций в жилищно-коммунальном хозяйстве». 15

Слайд 16

Устав кооператива предполагает участие в нем пайщиков, объединивших свои паи в виде долей вкладов в уставный капитал. В уставе, как правило, предусматривается четыре вида собственных средств ЖСК: вступительные взносы, которые служат для первоначального накопления оборотных средств, уплачиваются участниками при вступлении в кооператив и возврату не подлежат, они необходимы для проведения организационных работ (надзора за строительством объекта, оформления прав собственности ); членские взносы, предназначенные для покрытия эксплуатационных расходов, амортизации, расходов по заработной плате и других издержек; они могут быть внесены авансом, частично ( с последующим пересчетом) и доплатой и не подлежат возврату ; 16

Слайд 17

паевые взносы, используемые для предусмотренных уставом капитальных вложений; их учет ведется обособленно по каждому участнику, и в случае выбытия из кооператива участнику возвращается паевой взнос; целевые взносы, которые используются для возведения дополнительных объектов. 17

Слайд 18

ЖСК, не ведущие предпринимательской деятельности, не выступают плательщиками НДС, налога на прибыль и налога на имущество, как и другие некоммерческие организации. Полная льгота по налогу на имущество теряется, если ЖСК преобразуется в товарищество собственников жилья. 18

Слайд 19

Синтетический учет расчетов с членами кооператива ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по субсчетам, открываемым на каждого члена кооператива. Если ЖСК занимается коммерческой деятельностью, его бухгалтерский учет ведется традиционным способом. Учет доходов и расходов целевых средств и доходов и расходов от предпринимательской деятельности кооператива должен осуществляться раздельно. Суммы, получаемые от пользователей коммунальных и других услуг, направляются на покрытие затрат по статьям согласно утвержденным сметам. 19

Слайд 20

Сметы расходов целевого назначения по каждому виду услуг должны предусматривать предстоящие платежи, а расходы распределяются между пользователями этих услуг по фактической стоимости. В смету эксплуатационных расходов не включаются расходы по коммунальному обслуживанию, которые учитываются отдельно. Такие виды коммунальных платежей, как плата за газ, электроэнергию, телефон, уплачиваются членами кооператива непосредственно снабжающей организации. В связи с этим данные платежи ЖСК не учитывает и не планирует. Учитываются и планируются платежи, плательщиком которых выступает сам ЖСК: за холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, вывоз мусора, коллективные антенны и пр. 20

Слайд 21

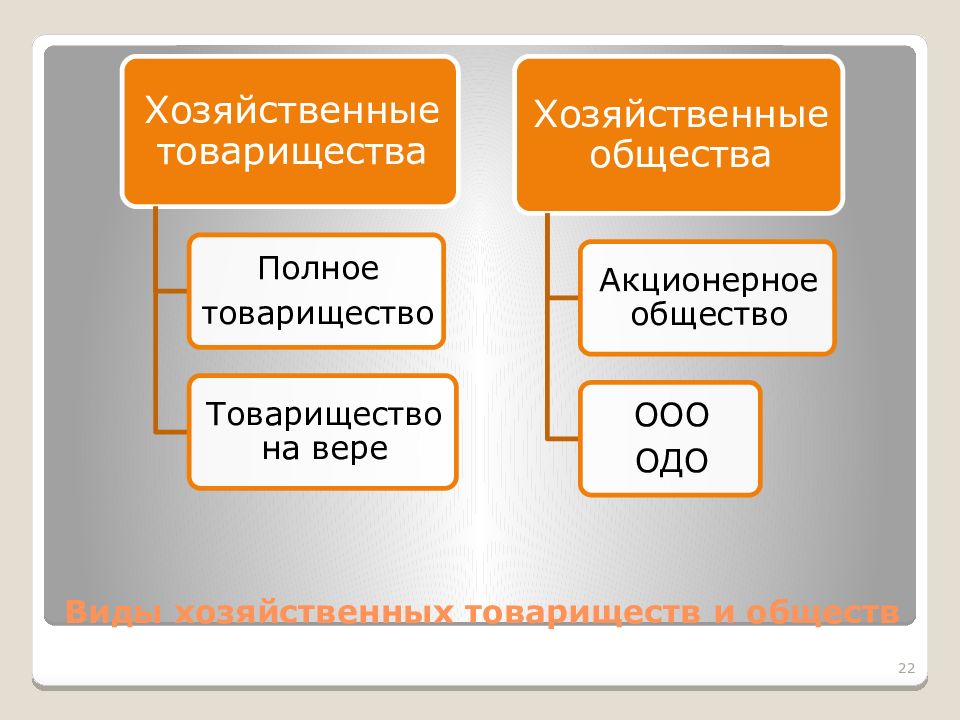

2. Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и обществах Хозяйственное товарищество (общества) – это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным ) капиталом. 21

Слайд 23

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенными между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом 23

Слайд 24

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора, который подписывается всеми его участниками. Каждый участник простого товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным товарищам. 24

Слайд 25

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества. 25

Слайд 26

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо знало или должно знать об отсутствии у участников товарищества права действовать от имени товарищества. 26

Слайд 27

Порядок заключения и исполнения договора простого товарищества регламентируется ст. 1041—1054 ГК РФ. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Это могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 27

Слайд 28

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества. 28

Слайд 29

Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора. Денежная оценка вклада проводится по соглашению товарищей. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором не установлено, что ведение дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора. 29

Слайд 30

Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть поручено ими одному товарищу — юридическому лицу (ст. 1043 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 278 НК РФ, если хотя бы один из товарищей является российской организацией либо физическим лицом — налоговым резидентом РФ, ведение учета доходов и расходов такого товарищества для целей налогообложения должно осуществляться российским участником независимо от того, на кого возложено ведение дел товарищества по договору. 30

Слайд 31

Обязанности по уплате налогов, связанных с предпринимательской деятельностью, у товарищей не возникает, так как оно не является юридическим лицом (ст. 1041 ГК РФ). Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов. В качестве лица, исполняющего обязанности исчисления и уплаты налогов по операциям товарищества, может признаваться лицо, ведущее учет доходов и расходов для целей налогообложения. 31

Слайд 32

В учете доверенного лица отражаются операции: получение имущества и денежных средств, которые внесены участниками договора: покупка сырья, материалов, товаров, оборудования, их использование, получение и реализация готовой продукции, товаров в целях выполнения договора; выявление финансовых результатов; распределение прибыли и убытков между участниками товарищества; перечисление прибыли участникам товарищества; получение возмещения убытков от участников; возврат имущества и денежных средств каждому участнику совместной деятельности после ее прекращения. 32

Слайд 33

Участник, ведущий общие дела, обеспечивает раздельный учет операций по договору товарищества и операций, связанных со своей уставной деятельностью. Операции по договору простого товарищества, расчет и учет финансовых результатов отражаются в общеустановленном порядке. Доходы и расходы, финансовые результаты в процессе выполнения договора простого товарищества организацией- товарищем, ведущей общие дела, учитываются в общеустановленном порядке. 33

Слайд 34

Статьей 1048 ГК РФ предусмотрено, что прибыль, полученная товарищами в результате совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено договором. При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 1050 ГК РФ). 34

Слайд 35

Согласно ст. 1046 ГК РФ порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется по соглашению. При его отсутствии каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело. При этом передача имущества в пределах первоначального взноса не облагается НДС. 35

Слайд 36

Товарищество на вере (коммандитное товарищество)- товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков ( коммандистов ), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 36

Слайд 37

ООО признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный каптал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 37

Слайд 38

Высшим органом ООО является общее собрание его участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с ГК РФ, законом и уставом общества. 38

Слайд 39

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ООО общее собрание вправе Ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности ООО может быть также проведена по требованию любого его участника. 39

Слайд 40

ОДО признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества 40

Слайд 41

Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций 41

Слайд 42

3. Особенности организации бухгалтерского дела на государственных унитарных предприятиях Порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП) определен ГК РФ. В соответствии с ним ГУП — это государственное и в то же время коммерческое предприятие. 42

Слайд 43

ГК РФ определяет ряд особенностей, которые отличают ГУП от других коммерческих предприятий: они создаются и действуют на основе государственной или муниципальной собственности; учредителем ГУП выступает государство или муниципальное образование ; собственник, который, передавая ГУП имущество в хозяйственное ведение или оперативное управление, не утрачивает прав на собственность. 43

Слайд 44

ГУПы в ходе коммерческой деятельности владеют и пользуются чужой (государственной, муниципальной) собственностью. Они могут быть двух разновидностей с разным объемом имущественных прав и оперативно-хозяйственной самостоятельностью : унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, в том числе федеральное государственное унитарное предприятие, государственное унитарное предприятие, государственное муниципальное предприятие ; 2 ) унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное предприятие). 44

Слайд 45

Унитарным предприятием признается коммерческая организация — не собственник, создаваемая государством или муниципальным образованием на праве оперативного управления. Имущество таких предприятий неделимо на вклады, паи, доли, а целиком принадлежит собственнику-учредителю. Руководит унитарным предприятием директор, назначаемый собственником и подотчетный ему (а не общему собранию). Унитарное предприятие не отвечает по обязательствам учредителя. 45

Слайд 46

Уставный фонд унитарного предприятия — это сумма имущества, закрепленного за ним собственником (федеральным, региональным, местным органом власти) для осуществления коммерческой деятельности. Это имущество неделимо, не может быть распределено по вкладам, на него не имеют прав ни трудовой коллектив, ни отдельные работники. 46

Слайд 47

Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее 5000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного предприятия. Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее 1000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия. 47

Слайд 48

Уставный фонд выполняет имущественную и гарантийную функции, хотя последняя несколько ограниченна, так как казенные предприятия с правом оперативного управления имуществом обязаны отвечать по обязательствам только денежными средствами. При их недостатке к ответственности привлекается собственник (государство). 48

Слайд 49

Собственник унитарного предприятия определяет порядок использования имущества и распределения доходов. Аналитический учет ведется по каждой организации в отдельности. Единственным видом некоммерческой организации — собственника своего имущества является финансируемое собственником учреждение. 49

Слайд 50

Не будучи собственником, учреждение обладает весьма ограниченным правом оперативного управления на переданное ему имущество. Такой вид прав не предполагает участия организации в предпринимательской деятельности, за исключением некоторых случаев, прямо предусмотренных ее учредительными документами. При недостатке денежных средств для расчетов с кредиторами последние вправе предъявить требования к собственнику-учредителю, который в данном случае полностью отвечает по долгам своего учреждения, поэтому банкротство финансируемых собственником учреждений исключено. 50

Слайд 51

Основным источником имущества учреждения являются полученные им по смете от собственника средства. Смета характеризует имущественную обособленность учреждения. Собственник может финансировать свое учреждение и частично, предоставив ему возможность получать дополнительные доходы от разрешенной учреждению предпринимательской деятельности. 51

Слайд 52

4. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях Бухгалтерский учет и отчетность некоммерческих организаций (НКО ) с учетом их своеобразного юридического статуса и налогового режима заслуживает особого внимания. Для выполнения целевых программ некоммерческой организации следует иметь смету, рассчитанную на определенный период, что предусмотрено ст. 3 ФЗ «О некоммерческих организациях ». 52

Слайд 53

Смета — это документированный финансовый план поступления и расходования денежных средств на финансирование расходов организации. Требования к составлению сметы доходов и расходов законодательно не определены. НКО может самостоятельно определять статьи доходов и расходов сметы, планировать их размер в соответствии с имеющимися источниками средств и направлениями своей деятельности. 53

Слайд 54

Смета утверждается высшим органом управления организации. В случае выполнения нескольких целевых программ составляется смета на каждую из них. По окончании отчетного периода либо при выполнении каждой целевой программы следует составлять отчет об исполнении сметы, который утверждается тем же органом, что и смета. При необходимости сметы можно корректировать с утверждением корректировки высшим органом. 54

Слайд 55

Ограничить те или иные расходы могут только уставные документы либо жертвователи, грантодатели и учредители. Единственное ограничение в части оплаты труда административно-управленческого персонала благотворительной организации (не более 20 % финансовых средств, расходуемых организацией за финансовый год) предусмотрено п. 3 ст. 16 ФЗ от 11.08.1995. № 135 «ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Указанный лимит не распространяется на лиц, участвующих в реализации этих программ. 55

Слайд 56

Бухгалтерский учет в НКО ведется в общеустановленном порядке, за исключением особенностей, которые зависят от конкретной организационно-правовой формы НКО. Бухгалтерский учет ряда объектов для НКО не урегулирован существующей нормативно-правовой базой. Специфика связана с учетом уставной непредпринимательской деятельности НКО. 56

Слайд 57

1. Понятие, содержание и виды имущества по различным классификационным признакам. 57 АВАНСИРУЕМЫЙ КАПИТАЛ со стороны размещения – активы со стороны источников формирования – пассивы

Слайд 59

В зависимости от назначения и функций в процессе производства основные средства : - здания; - сооружения; - передаточные устройства; - машины и оборудование; - транспортные средства; - инструменты; - производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности. 59

Слайд 60

В зависимости от участия в производстве: - Производственные ОФ- прямо или косвенно участвуют в производстве материальных ценностей (рабочие и силовые машины, оборудование, здания производственного назначения); - Непроизводственные ОФ- жилые дома, пансионаты, лагеря и т.д. 60

Слайд 62

Активные ОФ- непосредственно участвуют в переработке и перемещении сырья, материалов и полуфабрикатов (транспортные средства, машины). Пассивные ОФ- непосредственно не участвуют в производстве продукции, но создают для этого необходимые условия (здания, сооружения). 62

Слайд 63

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА- это денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды и фонды обращения 63

Слайд 65: Классификация оборотных активов

65 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Производственные Средства в расчетах Финансовые Прочие оборотные активы

Слайд 66

ВАЖНО!!! При оценке имущества предприятия, с одной стороны необходимо учитывать производственную специфику предприятия, а с другой стороны- эффективность использования имущества, способности имущества приносить предприятию доходы 66

Слайд 67

ВЫВОД Таким образом, авансированный капитал можно определить как совокупность внеоборотного и оборотного капитала и анализ состава и структуры его провести в соответствии с этим принципом деления. 67

Слайд 68

2. Вертикальный и горизонтальный анализ имущества и источников его образования Вертикальный анализ- это представление финансовых показателей в виде относительных величин ( уд.весов ), характеризующих структуру обобщенных источников финансовых показателей. 68

Слайд 69

69 Горизонтальный (динамический)анализ— позволяет провести сравнение показателей во времени. Для этого рассчитываются абсолютные и относительные изменения. Абсолютные изменения— это разность между значением показателя за отчетный период (на отчетную дату) и показателя за предыдущий период (на предыдущую отчетную дату.

Слайд 70

Относительные изменения определяются как отношение показателя за отчетный период (на отчетную дату) к показателю за предыдущий период (на предыдущую отчетную дату). Относительное изменение называется темпом роста (коэффициент, процент). 70

Слайд 71

ВАЖНО!!! Горизонтальный, или динамический, анализ показателей позволяет установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важно для характеристики финансового состояния организации. 71

Горизонтальный анализ активных статей баланса (и относительных показателей, определение их абсолютных нений). Вертикальный анализ активных статей баланса, изучающий структуру имущества и причины ее изменения. 72

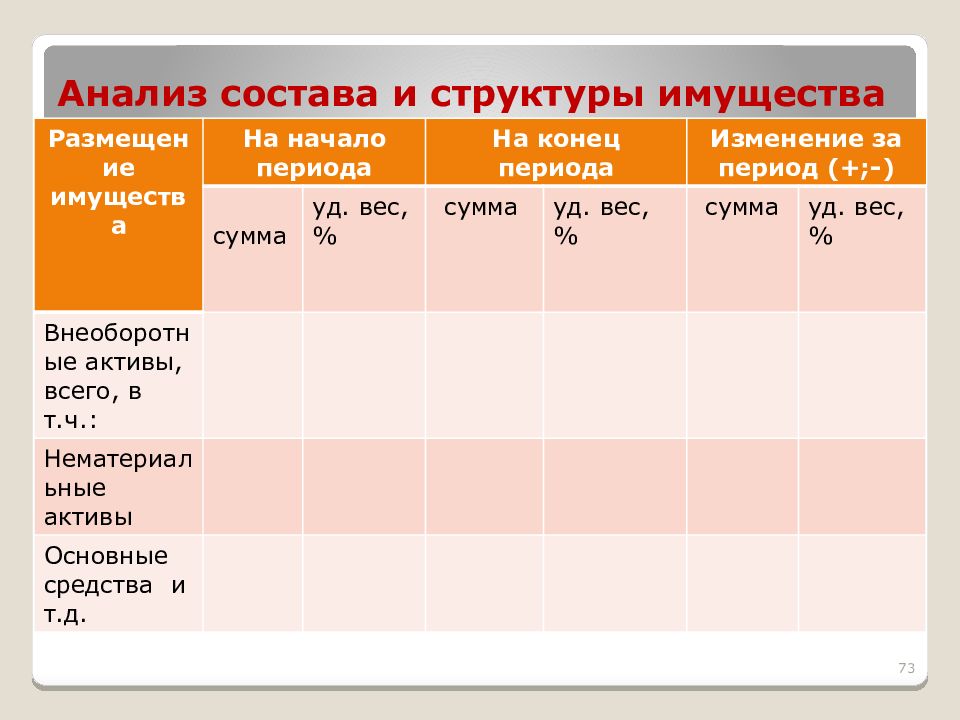

Слайд 73: Анализ состава и структуры имущества

Размещение имущества На начало периода На конец периода Изменение за период (+;-) сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % Внеоборотные активы, всего, в т.ч.: Нематериальные активы Основные средства и т.д. 73

Слайд 74

3. Общая оценка состояния эффективности использования нематериальных активов. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные организацией исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (свыше 12 месяцев). 74

Слайд 75

Наиболее эффективно анализ может быть проведен только внутренним пользователем, которому доступен наиболее полный объем имеющейся информации о нематериальных активах. Прежде всего необходимо обратить внимание на целесообразность их приобретения и владения ими с точки зрения бизнеса. В первую очередь аналитику необходимо выяснить состав нематериальных активов (программное обеспечение, базы данных, патенты, лицензии, полезные модели, торговые марки и т. п.) 75

Слайд 76

Важным и полезным аспектом анализа является ранжирование объектов, учтенных как нематериальные активы, по срокам полезного использования. Существуют долгосрочные активы, как например, бренды, торговые марки и т. п.; среднесрочные активы, срок действия которых истекает в течение более чем года (обычно трех-пяти лет), например разного рода лицензии, некоторые виды патентов, авторских прав и т. п. Особое внимание при анализе необходимо уделить тем нематериальным активам, срок действия которых истекает в текущем году. 76

Слайд 77

Анализ движения нематериальных активов обычно совмещают с анализом их ликвидности. Нематериальные активы можно отнести по степени ликвидности к одной из следующих групп: высоколиквидные, среднеликвидные, низколиквидные, неликвидные. 77

Слайд 78

ВАЖНО!!! На степень ликвидности нематериальных активов указывает характер их выбытия. Неликвидные активы подлежат списанию по истечении срока их полезного использования (обычно, когда они полностью самортизированы или морально устарели). 78

Слайд 79

Приобретение неликвидных нематериальных активов приводит к уменьшению собственных оборотных средств, показателей оборачиваемости и ликвидности. Приобретая неликвидные нематериальные активы, необходимо четко представлять себе ту пользу, которая может быть получена от их использования(например, невозможность производства и продажи продукции без приобретения соответствующего разрешения (патента, лицензии) 79

Слайд 80

ВЫВОД Принимая решение о создании или приобретении нематериальных активов, при прочих равных условиях необходимо обращать внимание на те из них, которые более ликвидны. Установить степень ликвидности актива можно экспертным путем, а можно — путем анализа выбытия аналогичных активов. 80

Слайд 81

4. Анализ состояния, движения и эффективности использования основных средств Цель анализа: оценить влияние изменения производственной мощности и технического состояния основных средств на результаты хозяйственной деятельности. Задачи анализа : 1) рассчитать баланс движения основных средств; 2) выявить факторы, повлиявшие на изменение стоимости основных средств на начало и конец периода; 3) оценить техническое состояние основных средств и его изменение на протяжении анализируемого периода 81

Слайд 82

Источники информации для анализа: учетная политика организации, инвентарные карточки учета основных средств, проектно-сметная документация, акты о техническом состоянии основных средств, ведомости начисления амортизации, план проведения ремонтных работ, план модернизации оборудования, годовая бухгалтерская отчетность организации. 82

Слайд 83

Наличие и движение основных средств отражается в пояснениях к бухгалтерскому балансу. По данным инвентарных карточек, актов определяют основные направления поступления и выбытия основных средств. Для определения стоимости основных средств на конец анализируемого периода составляется баланс движения основных средств: ОСк= ОСн+ ОСп-ОСв, где ОСн, ОСк — стоимость основных средств на начало и конец периода; ОСп — стоимость поступивших основных средств; ОСв — стоимость выбывших основных средств. 83

Слайд 84

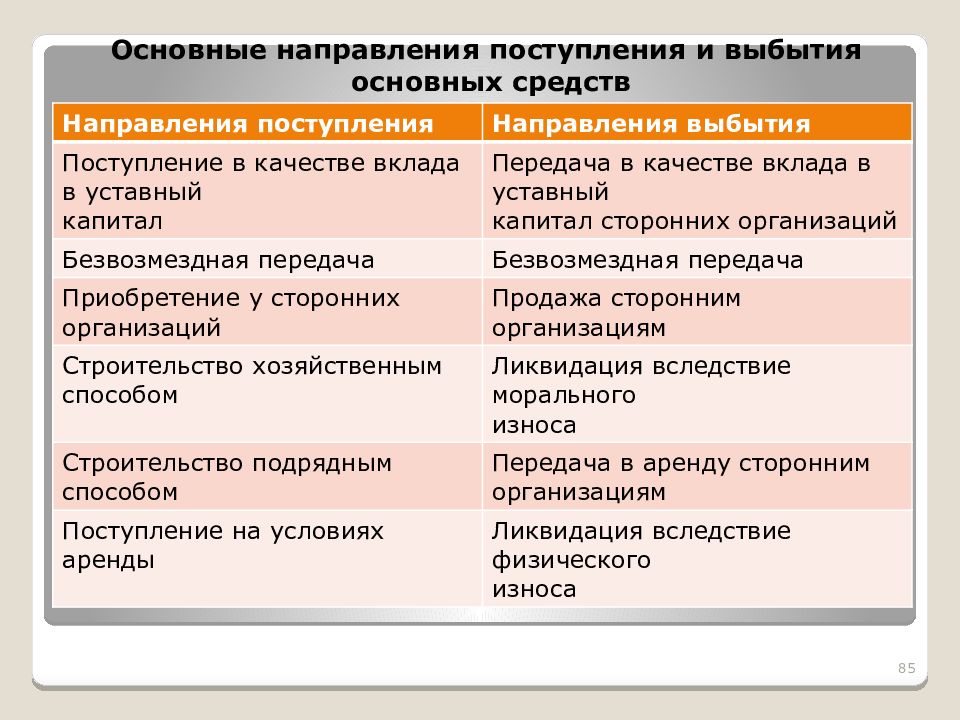

Основные средства могут поступать на предприятие из различных источников и выбывать по различным направлениям. В процессе анализа изучается каждое направление поступления и выбытия основных средств 84

Слайд 85

Направления поступления Направления выбытия Поступление в качестве вклада в уставный капитал Передача в качестве вклада в уставный капитал сторонних организаций Безвозмездная передача Безвозмездная передача Приобретение у сторонних организаций Продажа сторонним организациям Строительство хозяйственным способом Ликвидация вследствие морального износа Строительство подрядным способом Передача в аренду сторонним организациям Поступление на условиях аренды Ликвидация вследствие физического износа 85 Основные направления поступления и выбытия основных средств

Слайд 86

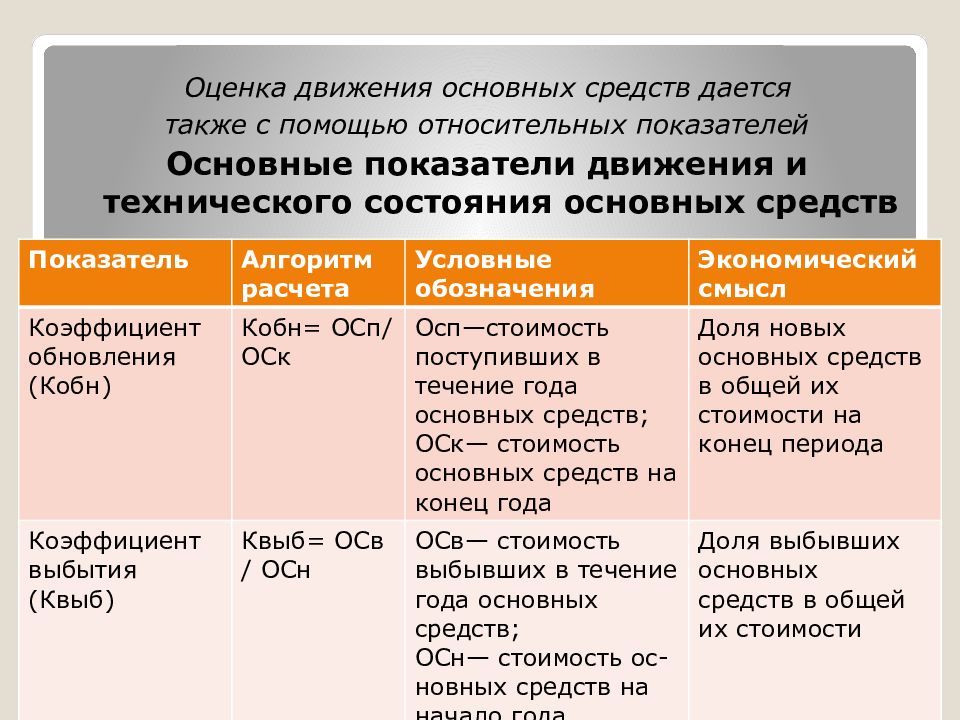

Оценка движения основных средств дается также с помощью относительных показателей Основные показатели движения и технического состояния основных средств 86 Показатель Алгоритм расчета Условные обозначения Экономический смысл Коэффициент обновления ( Кобн ) Кобн= ОСп / ОСк Осп—стоимость поступивших в течение года основных средств; ОСк — стоимость основных средств на конец года Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец периода Коэффициент выбытия ( Квыб ) Квыб= ОСв / ОСн ОСв — стоимость выбывших в течение года основных средств; ОСн — стоимость ос-новных средств на начало года Доля выбывших основных средств в общей их стоимости

Слайд 87

Коэффициент прироста ( Кприр ) Кприр= ∆ОС/ ОСн ∆ОС — прирост основных средств Доля прироста основных средств в общей их стоимости на начало периода Коэффициент интенсивности обновления ( Кинт ( обн ) Кинт ( обн ) = Осп/ ОСв Осп—стоимость поступивших в течение года О.С.; ОС в— стоимость выбывших в течение года О.С. Характеризует величину стоимости поступивших в течение года О.С.в расчете на 1 руб. стоимости выбывших в течение года О.С. Коэффициент износа ( Кизн ) Кизн= А / ОСперв А — сумма начисленной амортизации; ОСперв — первоначальная стоимость О.С. Степень изношенности основных средств Коэффициент годности (Кг) Кг= ОСТ / Осперв. ОСТ– остаточная стоимость О.С. Доля остаточной стоимости О.С. в их первоначальной стоимости (степень годности) 87

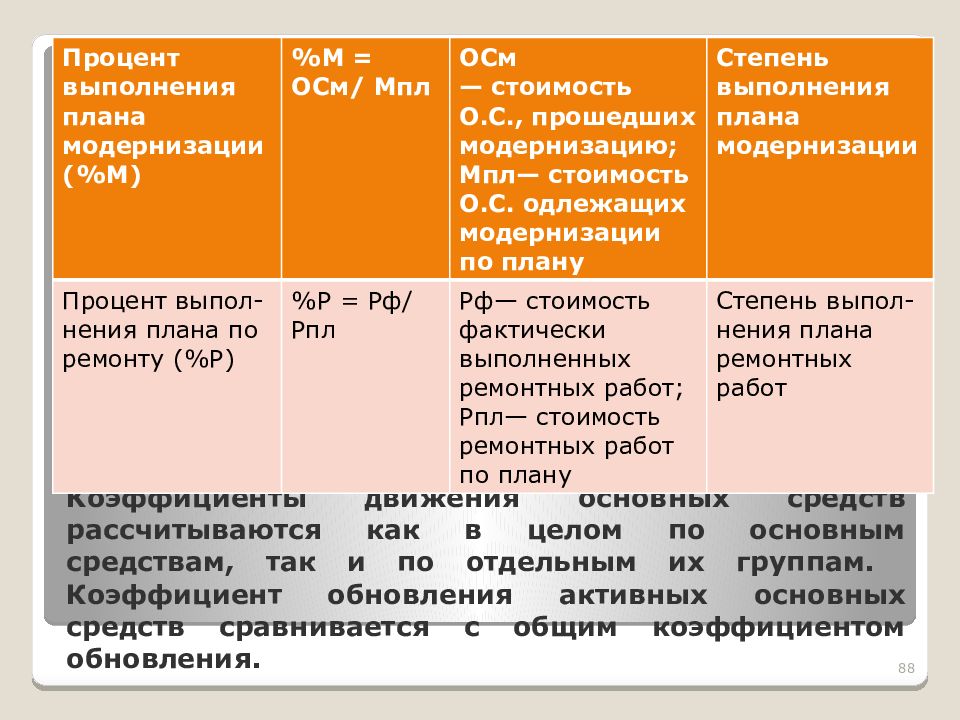

Процент выполнения плана модернизации (%М) %М = ОСм / Мпл ОСм — стоимость О.С., прошедших модернизацию; Мпл — стоимость О.С. одлежащих модернизации по плану Степень выполнения плана модернизации Процент выпол-нения плана по ремонту (%Р) %Р = Рф / Рпл Рф — стоимость фактически выполненных ремонтных работ; Рпл — стоимость ремонтных работ по плану Степень выпол-нения плана ремонтных работ 88

Слайд 89

Оценка технического состояния основных средств выполняется на основе анализа их морального и физического износа. Под физическим износом оборудования понимают постепенную утрату основными средствами своей первоначальной потребительной стоимости, происходящую не только в процессе их функционирования, но и при их бездействии (вследствие разрушения из-за внешних воздействий, атмосферного влияния, коррозии). 89

Слайд 91

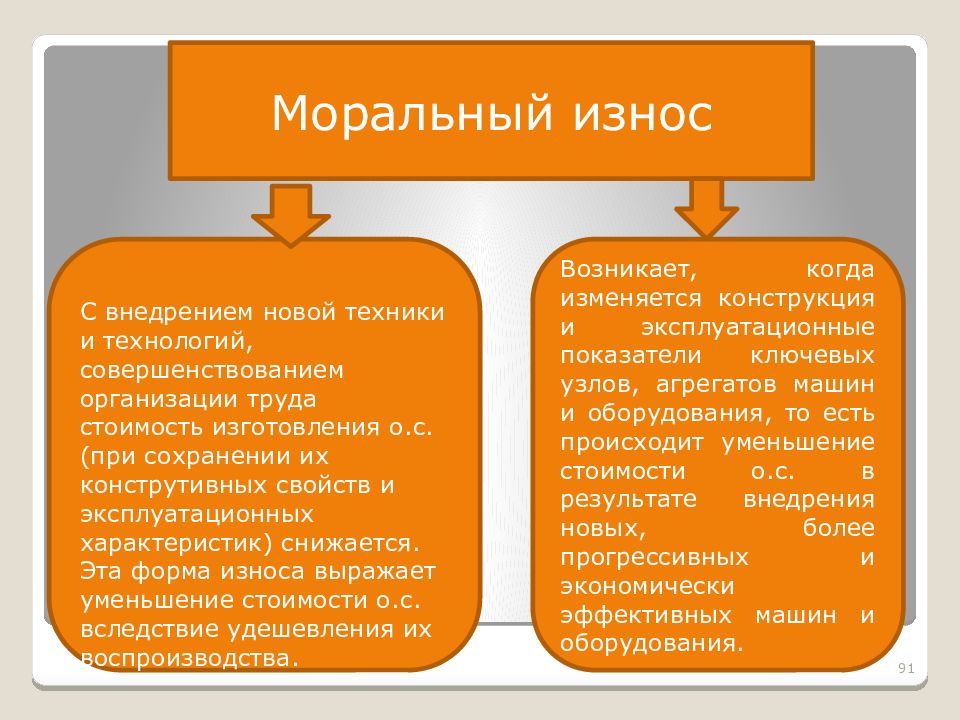

91 Моральный износ С внедрением новой техники и технологий, совершенствованием организации труда стоимость изготовления о.с.(при сохранении их конструтивных свойств и эксплуатационных характеристик) снижается. Эта форма износа выражает уменьшение стоимости о.с. вследствие удешевления их воспроизводства. Возникает, когда изменяется конструкция и эксплуатационные показатели ключевых узлов, агрегатов машин и оборудования, то есть происходит уменьшение стоимости о.с. в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффективных машин и оборудования.

Слайд 92

Для оценки морального износа анализируется возрастной состав оборудования. Оборудование разбивается на группы по сроку эксплуатации с определенным интервалом. Величина интервала зависит от отрасли и технических особенностей основных средств. Например, оборудование, установленное на электростанциях, устаревает не так быстро, как компьютерная техника, поэтому оборудование в электроэнергетике группируют с интервалом по срокам эксплуатации, как правило, 5 лет, а компьютерную технику — с интервалом срока эксплуатации в один год. 92

Слайд 93

При анализе возрастного состава оборудования определяют долю каждой возрастной группы в общей стоимости оборудования. Высокая доля оборудования с большим сроком эксплуатации свидетельствует о значительном моральном износе оборудования. По однородным группам оборудования рассчитывается средний возраст. 93

Слайд 94

94 Для оценки технического состояния оборудования машины, силовое оборудование, приборы и инструмент группируют по технической годности: годное, требующее капитального ремонта, подлежащее списанию. Для оценки физического износа основных средств анализируется сумма начисленной амортизации как в целом по основным средствам, так и по отдельным их группам.

Слайд 95

Для оценки степени компенсации физического износа основных средств анализируется выполнение плана ремонтных работ. Для этого оценивают величину затрат на капитальный и текущий ремонт, проверяют степень использования ремонтного фонда и рассчитывают процент выполнения плана по ремонтам основных средств. Анализ заканчивается разработкой мероприятий по улучшению технического состояния основных средств. 95

Слайд 96

Анализ эффективности использованияосновных средств Экономическая эффективность использования (потребления) средств труда характеризуется долей амортизации в стоимости продукции. С ростом и совершенствованием техники сумма ежегодной амортизации также возрастает, увеличивается ее доля в себестоимости продукции. 96

Слайд 98

Фондоотдача определяется отношением стоимости годового объема продаж продукции к среднегодовой стоимости основных производственных средств. Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче. 98

Слайд 99

Оценка влияния факторов на изменение эффективности использования основных средств выполняется по различным факторным моделям. Выбор моделей факторного анализа делается исходя из целей, которые ставит себе аналитик. Моделирование выполняется с помощью методов расширения, удлинения и сокращения факторных систем. Например, известно, что наибольший вклад в увеличение выпуска продукции вносит активная часть основных средств. Следовательно, существенными факторами, определяющими эффективность использования основных средств, являются удельный вес активной части основных средств в их общей стоимости и фондоотдача активной части основных средств. 99

Слайд 100

При оценке экономической эффективности использования основных производственных средств рекомендуется сделать следующие расчеты. 1. Определить динамику качественных показателей (интенсификации) использования основных производственных средств ( средств труда), т.е. фондоотдачи, фондоемкости, амортизациоотдачи и амортизациоемкости. 2. Определить прирост средств труда на 1% прироста продукции. 100

Слайд 101

(продолжение) 3. Определить относительное отклонение в основных производственных средствах (относительно приращения продукции). 4. Определить влияние экстенсивности и интенсивности в использовании основных средств на приращение продукции. Расчет выполняется двумя методами: индексным и интегральным. 101

Слайд 102

5. Определить влияние изменения фондоотдачи на приращение прибыли. 6. Определить влияние фондоемкости на приращение рентабельности активов. 102

Слайд 103

Для оценки интенсивности движения и технического состояния основных средств необходимо рассчитывать следующие показатели: - Коэффициент поступления -Коэффициент выбытия -Коэффициент годности -Коэффициент амортизации (износа) 103

Слайд 104

КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ характеризует долю поступивших за отчетный период основных средств в их общем объеме на конец периода и рассчитывается как отношение стоимости всех поступивших за период основных средств к первоначальной стоимости на конец периода где К пост. – коэффициент поступления; F пост. – стоимость поступивших основных средств за год; F к.г. – первоначальная стоимость основных средств на конец года. 104

Слайд 105

Коэффициент выбытия показывает, какая доля основных средств выбыла в отчетном периоде. Рассчитывается как отношение первоначальной стоимости выбывших основных средств к основным средствам на конец периода. Коэффициент годности характеризует неизношенную часть основных средств. Он определяется как отношение остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости. 105

Слайд 106

Коэффициент амортизации (износа). Его увеличение показывает повышение степени изношенности основных средств, ухудшение материально-технической базы предприятия. Он рассчитывается как отношение суммы износа к первоначальной стоимости основных средств. 106

Слайд 107

ВЫВОД Основные средства, их состав и характеристики определяют уровень производственной мощности предприятия. Анализ основных средств начинается с оценки уровня обеспеченности организации основными средствами по сравнению с плановой потребностью. Для целей анализа основные средства группируются по различным признакам. При этом исследуется состав, структура и динамика основных средств, изучаются основные направления поступления, внутреннего перемещения и выбытия основных средств. 107

Слайд 108

ВЫВОД (продолжение) Состояние основных средств анализируется с помощью оценки их морального и физического износа. Для оценки уровня использования основных средств рассчитываются и анализируются фонды рабочего времени оборудования. Сравнение фактически отработанного оборудованием времени с плановым позволяет выявить потери рабочего времени и рассчитать резервы увеличения выпуска продукции за счет этих потерь. Эффективность использования основных средств и ее влияние на изменение выпуска продукции оценивается с помощью показателей фондоотдачи и фондоемкости, для анализа которых используются различные факторные модели, позволяющие отследить влияние как интенсивных, так и экстенсивных факторов увеличения выпуска продукции. 108

Слайд 109

5. Анализ движения денежных средств При проведении комплексного исследования деятельности предприятия финансовые результаты и финансовое состояние должны анализироваться с учетом данных о движении денежных средств. Частично это связано с тем, что в современной отчетности отражаются финансовые результаты, сформированные по методу начислений, а не кассовым методом (т.е. доходы и расходы предприятия отражаются в отчетности того периода, в котором они имели место, независимо от связанного с ними фактического движения денежных средств). 109

Слайд 110

Целью анализа денежных средств является получение необходимого объема их параметров, дающих объективную, точную и своевременную характеристику направлений их поступления и расходования, объемов, состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов, оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. 110

Слайд 111

Задачами анализа денежных средств организации являются: оценка оптимальности объемов денежных потоков организации; оценка денежных потоков по видам хозяйственной деятельности; оценка состава, структуры, направлений движения денежных средств; оценка динамики потоков денежных средств; выявление и измерение влияния различных факторов на формирование денежных потоков; выявление и оценка резервов улучшения использования денежных средств; разработка предложений по реализации резервов повышения эффективности использования денежных средств. 111

Слайд 112

Денежные средства — это наиболее ликвидная часть активов организации, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и иностранной валюте; легко реализуемые ценные бумаги, а также платежные и денежные документы. Денежные средства включают денежную наличность и вклады до востребования; эквиваленты денежных средств— краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения ценности. 112

Слайд 113

В соответствии с российскими правилами в отчет о движении денежных средств включается информация о наличных и безналичных денежных потоках организаций. Денежный поток —это совокупность распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе осуществления хозяйственной деятельности организации. Поступление (приток) денежных средств называется положительным денежным потоком. Выбытие (отток) денежных средств называется отрицательным денежным потоком. 113

Слайд 114

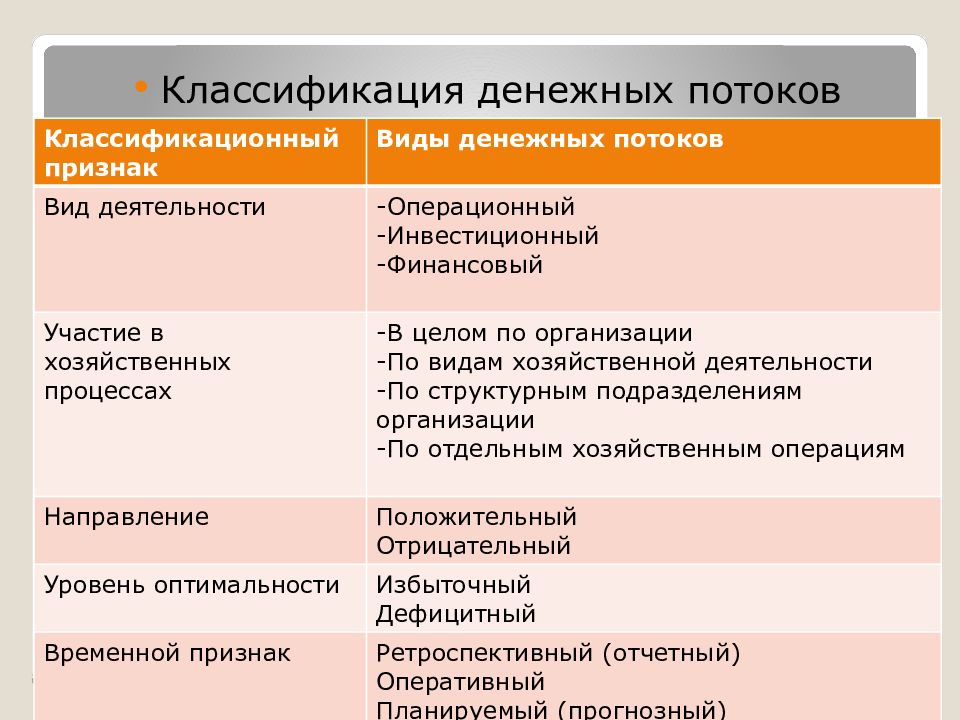

Классификация денежных потоков 114 Классификационный признак Виды денежных потоков Вид деятельности -Операционный -Инвестиционный -Финансовый Участие в хозяйственных процессах -В целом по организации -По видам хозяйственной деятельности -По структурным подразделениям организации -По отдельным хозяйственным операциям Направление Положительный Отрицательный Уровень оптимальности Избыточный Дефицитный Временной признак Ретроспективный (отчетный) Оперативный Планируемый (прогнозный)

Слайд 115

Кроме того, часть поступлений и выбытий денежных средств не влияют непосредственно на финансовые результаты отчетного периода, поскольку не рассматриваются в данном периоде как доходы и расходы по обычным видам деятельности, операционные, внереализационные доходы и расходы (доходы и расходы будущих периодов, получение и выплата авансов) либо вообще не рассматриваются как доходы и расходы, непосредственно влияющие на финансовые результаты (получение и возврат кредитов, приобретение основных средств, финансовые вложения и др.). 115

Слайд 116

Такой вид расходов, влияющий на финансовые результаты, как амортизация, по своему экономическому содержанию не может выражаться в движении денежных средств. Поэтому имеет смысл анализировать не только финансовые результаты деятельности предприятия, но и денежные результаты, выражающиеся в изменении остатка денежных средств за период и в структуре этого изменения, что сказывается на финансовом состоянии организации. 116

Слайд 117

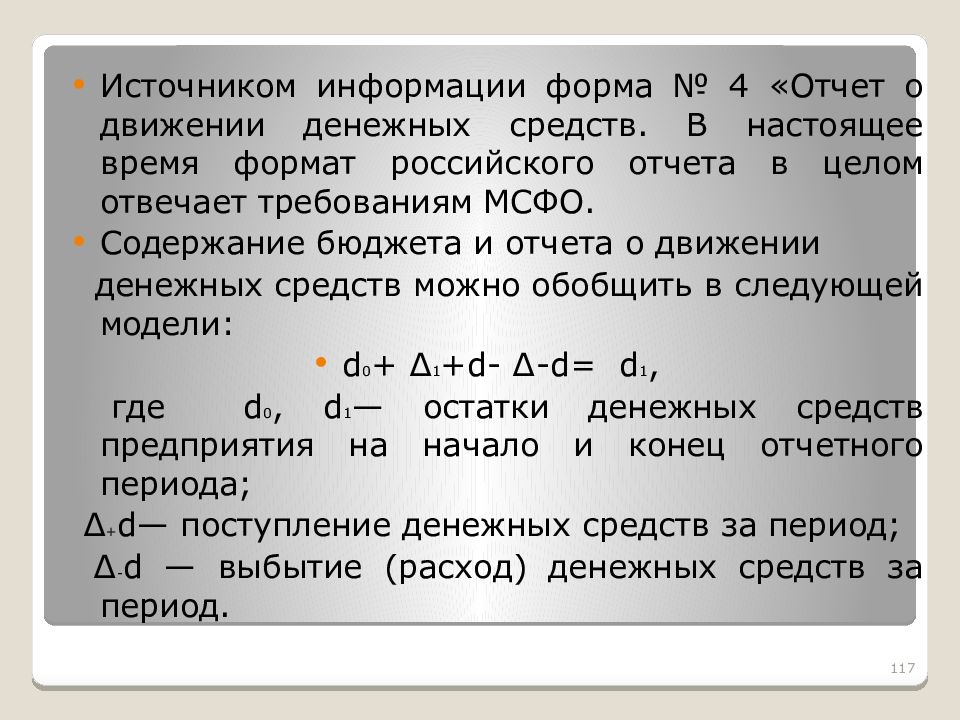

Источником информации форма № 4 «Отчет о движении денежных средств. В настоящее время формат российского отчета в целом отвечает требованиям МСФО. Содержание бюджета и отчета о движении денежных средств можно обобщить в следующей модели: d 0 + ∆ 1 +d- ∆- d= d 1, где d 0, d 1 — остатки денежных средств предприятия на начало и конец отчетного периода; ∆ + d — поступление денежных средств за период; ∆ - d — выбытие (расход) денежных средств за период. 117

Слайд 118

Движение денежных средств может быть обусловлено разными сторонами деятельности предприятия, поэтому в бюджете и форме № 4 поступления и расходы денежных средств представлены в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 118

Слайд 119

Текущей считается деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности. Инвестиционной считается деятельность организации, связанная с приобретением внеоборотных активов, а также их продажей. Финансовой считается деятельность организации, в результате которой изменяются величина и состав собственного капитала организации (в результате размещения или выкупа акций) и заемных средств (предоставления или возврата займов, кредитов). 119

Слайд 120

Каждая часть отчета, содержащая показатели денежных средств по перечисленным видам деятельности, построена по единому принципу. Вначале отражаются показатели отдельных видов, затем — выбытия денежных средств и чистые денежные потоки по каждому виду деятельности. Величина чистого денежного потока позволяет установить избыточность или недостаток денежной массы в разрезе видов деятельности. 120

Слайд 121

Данные отчета о движении денежных средств должны быть представлены таким образом, чтобы на основе их анализа можно было бы в первую очередь установить степень достаточности генерирования организацией чистого денежного потока по текущей деятельности. Избыточность денежной массы по обычным видам деятельности является непременным условием положительной оценки качества управления организацией в целом и финансового управления в частности. Превышение притока денежных средств над оттоком по текущей деятельности является залогом развития бизнеса, источником расширения его масштабов, условием для развития производственной базы. 121

Слайд 122

По российским правилам информация о движении денежных средств в отчете представляется прямым (кассовым) методом. По МСФО наряду с прямым методом используется косвенный метод. 122

Слайд 123

Прямой метод составления отчета основан на отражении непосредственных положительных и отрицательных валовых потоков денежных средств, а косвенный метод — на отражении потоков денежных средств по операционной деятельности путем корректировок прибыли (убытка). 123

Слайд 124: Анализ движения денежных средств

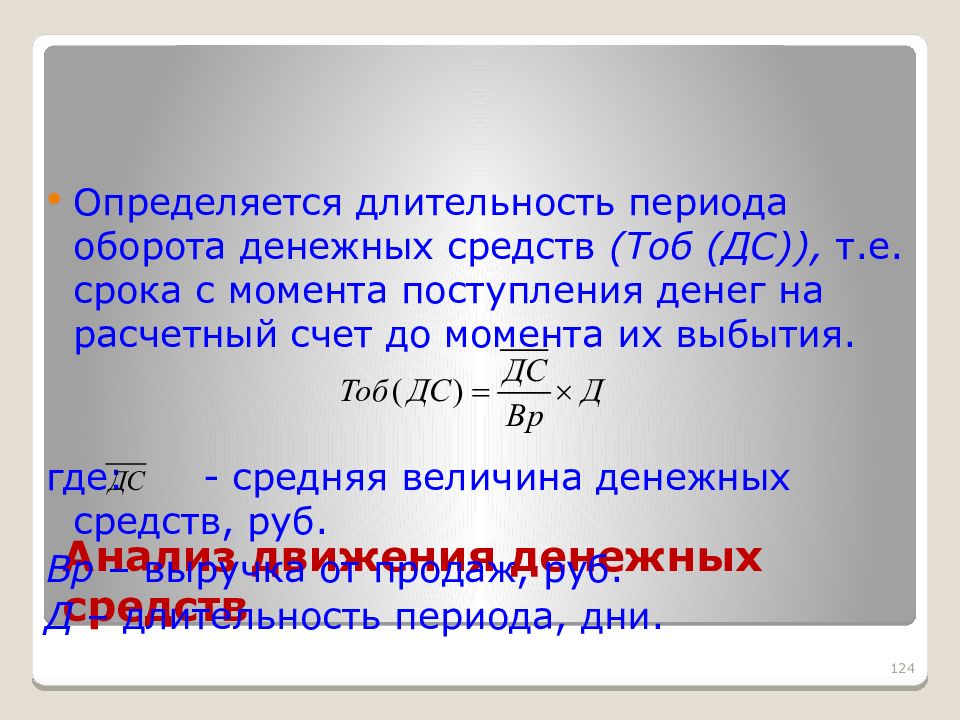

Определяется длительность периода оборота денежных средств ( Тоб (ДС)), т.е. срока с момента поступления денег на расчетный счет до момента их выбытия. где: - средняя величина денежных средств, руб. Вр – выручка от продаж, руб. Д – длительность периода, дни. 124

Слайд 125: Методы анализа денежных средств

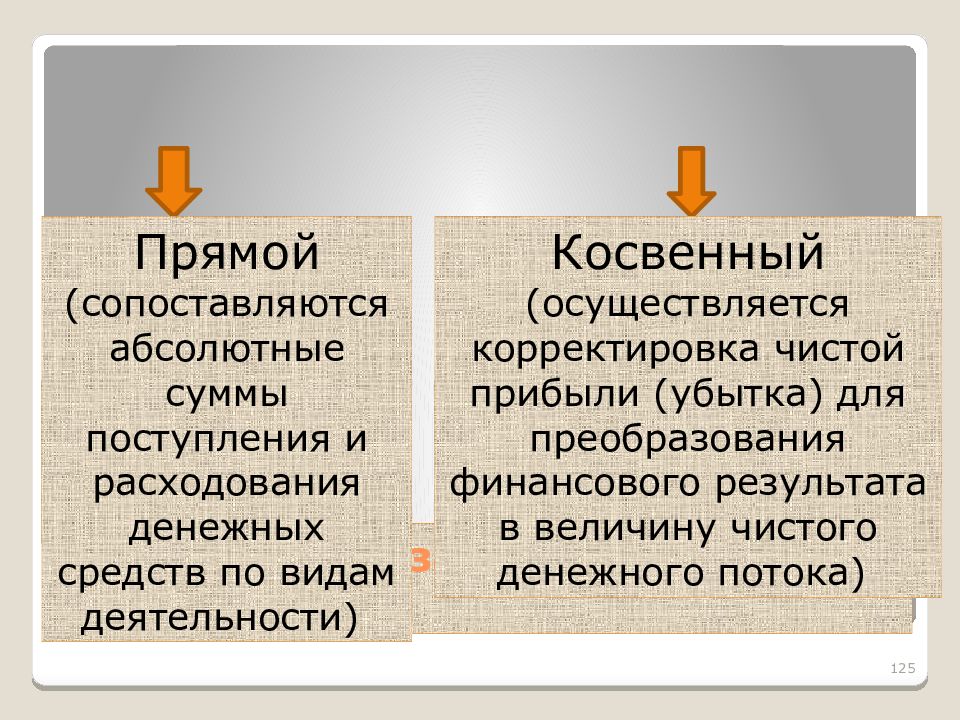

125 Прямой (сопоставляются абсолютные суммы поступления и расходования денежных средств по видам деятельности) Косвенный (осуществляется корректировка чистой прибыли (убытка) для преобразования финансового результата в величину чистого денежного потока)

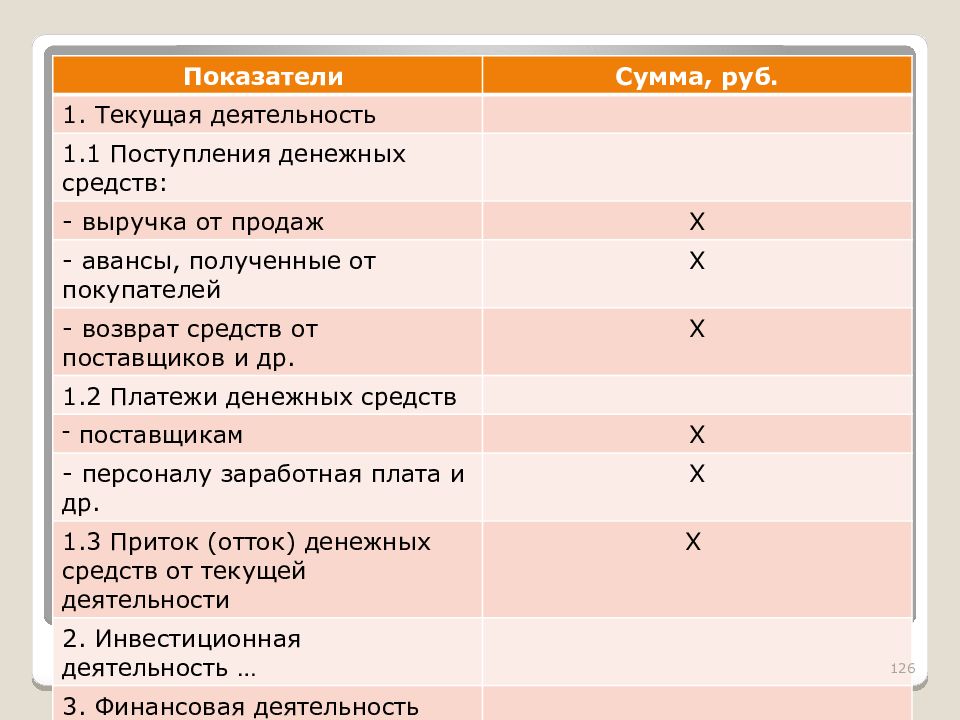

Слайд 126: Движение денежных средств (прямой метод)

Показатели Сумма, руб. 1. Текущая деятельность 1.1 Поступления денежных средств: - выручка от продаж Х - авансы, полученные от покупателей Х - возврат средств от поставщиков и др. Х 1.2 Платежи денежных средств поставщикам Х - персоналу заработная плата и др. Х 1.3 Приток (отток) денежных средств от текущей деятельности Х 2. Инвестиционная деятельность … 3. Финансовая деятельность 126

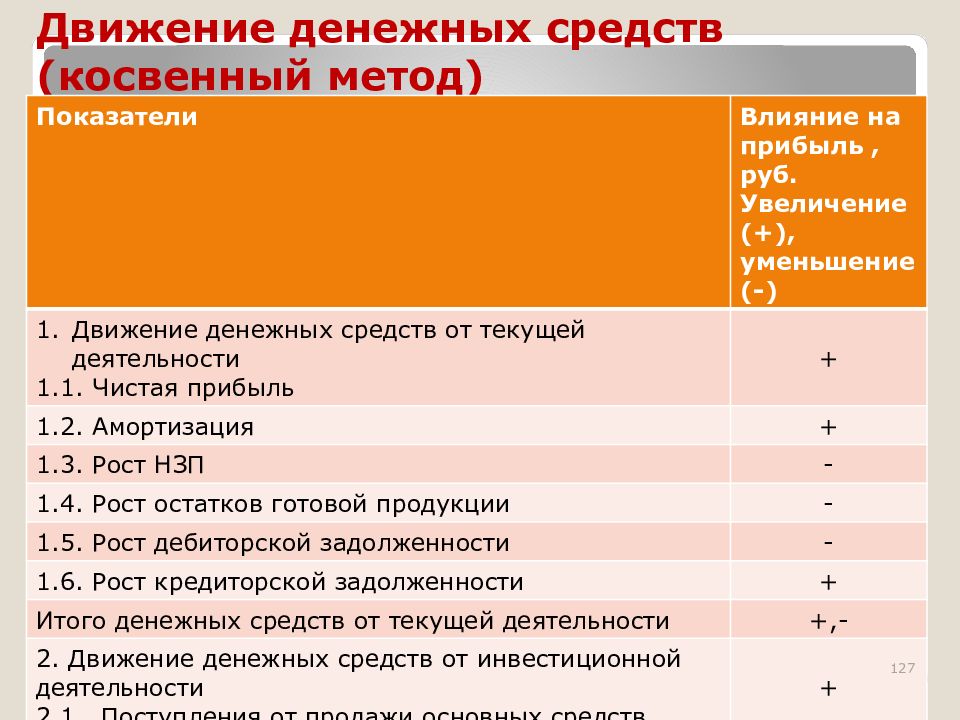

Слайд 127: Движение денежных средств (косвенный метод)

Показатели Влияние на прибыль, руб. Увеличение (+), уменьшение (-) Движение денежных средств от текущей деятельности 1.1. Чистая прибыль + 1.2. Амортизация + 1.3. Рост НЗП - 1.4. Рост остатков готовой продукции - 1.5. Рост дебиторской задолженности - 1.6. Рост кредиторской задолженности + Итого денежных средств от текущей деятельности +,- 2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 2.1. Поступления от продажи основных средств + 2.2. Капитальные вложения - Итого денежных средств от инвестиционной деятельности +,- 127

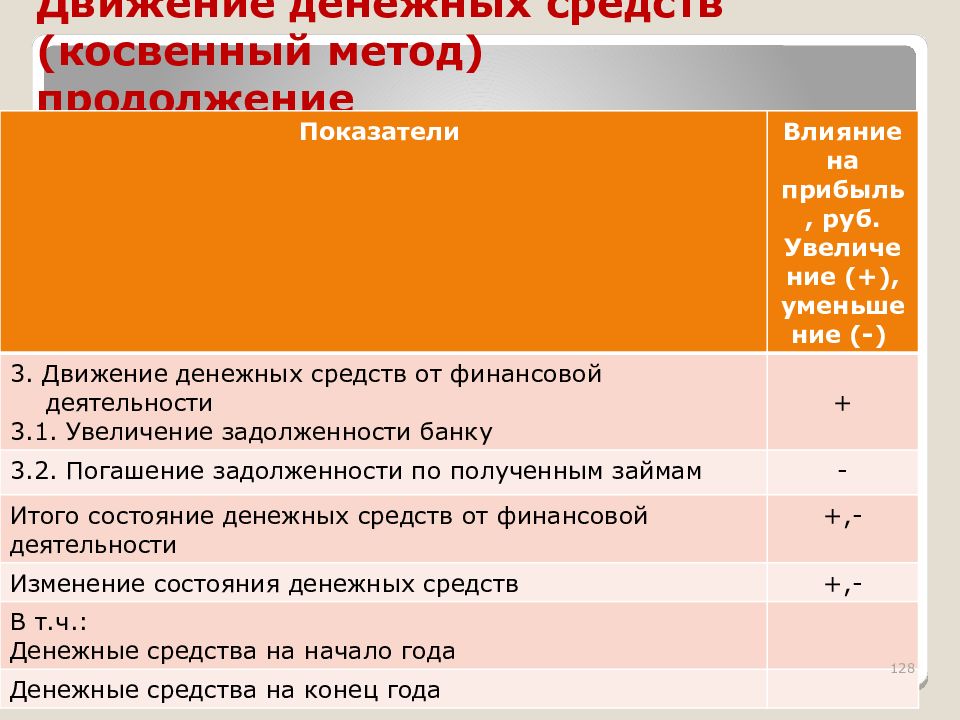

Слайд 128: Движение денежных средств (косвенный метод) продолжение

Показатели Влияние на прибыль, руб. Увеличение (+), уменьшение (-) 3. Движение денежных средств от финансовой деятельности 3.1. Увеличение задолженности банку + 3.2. Погашение задолженности по полученным займам - Итого состояние денежных средств от финансовой деятельности +,- Изменение состояния денежных средств +,- В т.ч.: Денежные средства на начало года Денежные средства на конец года 128

Слайд 129

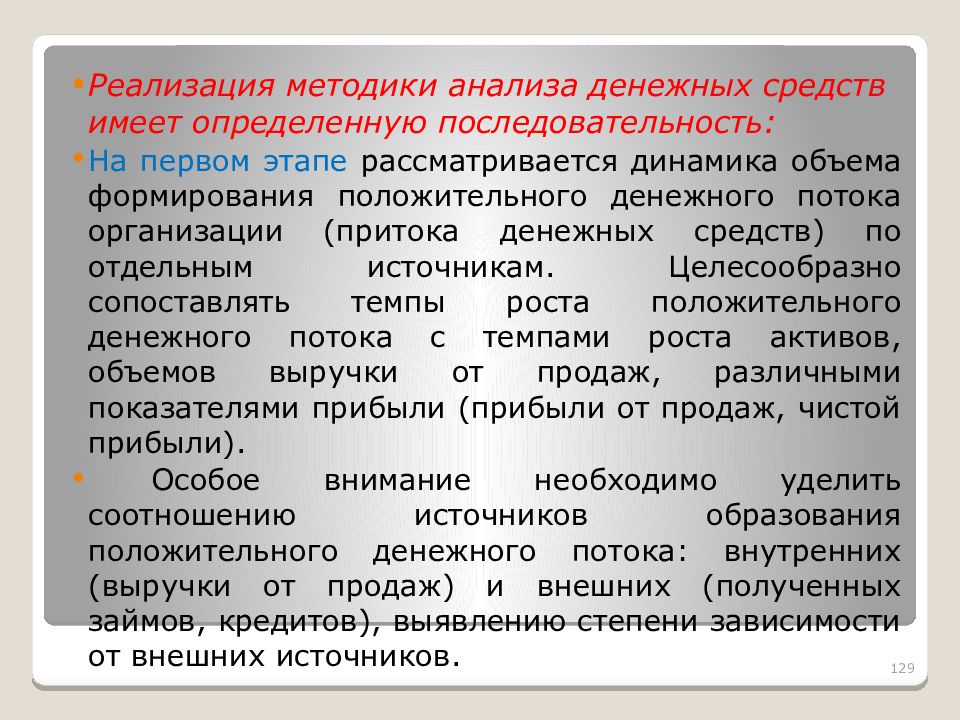

Реализация методики анализа денежных средств имеет определенную последовательность: На первом этапе рассматривается динамика объема формирования положительного денежного потока организации (притока денежных средств) по отдельным источникам. Целесообразно сопоставлять темпы роста положительного денежного потока с темпами роста активов, объемов выручки от продаж, различными показателями прибыли ( прибыли от продаж, чистой прибыли). Особое внимание необходимо уделить соотношению источников образования положительного денежного потока: внутренних (выручки от продаж) и внешних (полученных займов, кредитов), выявлению степени зависимости от внешних источников. 129

Слайд 130

Реализация методики анализа денежных средств имеет определенную последовательность: Второй этап анализа заключается в изучении динамики объема отрицательного денежного потока организации (оттока денежных средств), а также его структуры по направлениям расходования денежных средств. На третьем этапе анализируется сбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков по общему объему. 130

Слайд 131

Реализация методики анализа денежных средств имеет определенную последовательность: На четвертом этапе определяются роль показателя чистой прибыли в формировании чистого денежного потока, влияние на него различных факторов: изменения за анализируемый период остатков производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, начисленной амортизации, образованных резервов и т.п. 131

Слайд 132

Реализация методики анализа денежных средств имеет определенную последовательность: Пятый этап — это коэффициентный анализ, в процессе которого рассчитываются необходимые относительные показатели, характеризующие эффективность использования денежных средств в организации. С помощью различных коэффициентов проводится моделирование факторных систем с целью выявления и количественного измерения разнообразных резервов роста эффективности управления денежными потоками. 132

Слайд 133

Для анализа и оценки движения денежных средств в первую очередь используются: величина и знак чистого денежного потока по операционной деятельности; соотношение чистого денежного потока по операционной деятельности и чистой прибыли; величина и знак чистого денежного потока по инвестиционной деятельности; величина и знак чистого денежного потока по финансовой деятельности; соотношение чистых операционных, инвестиционных и финансовых денежных потоков. 133

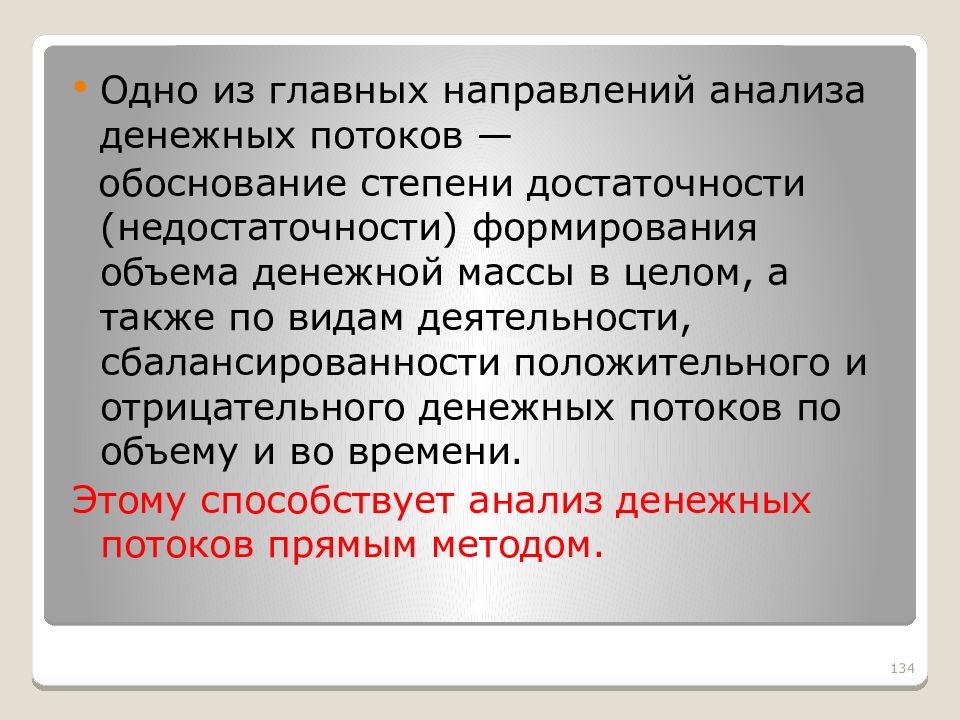

Слайд 134

Одно из главных направлений анализа денежных потоков — обоснование степени достаточности (недостаточности) формирования объема денежной массы в целом, а также по видам деятельности, сбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков по объему и во времени. Этому способствует анализ денежных потоков прямым методом. 134

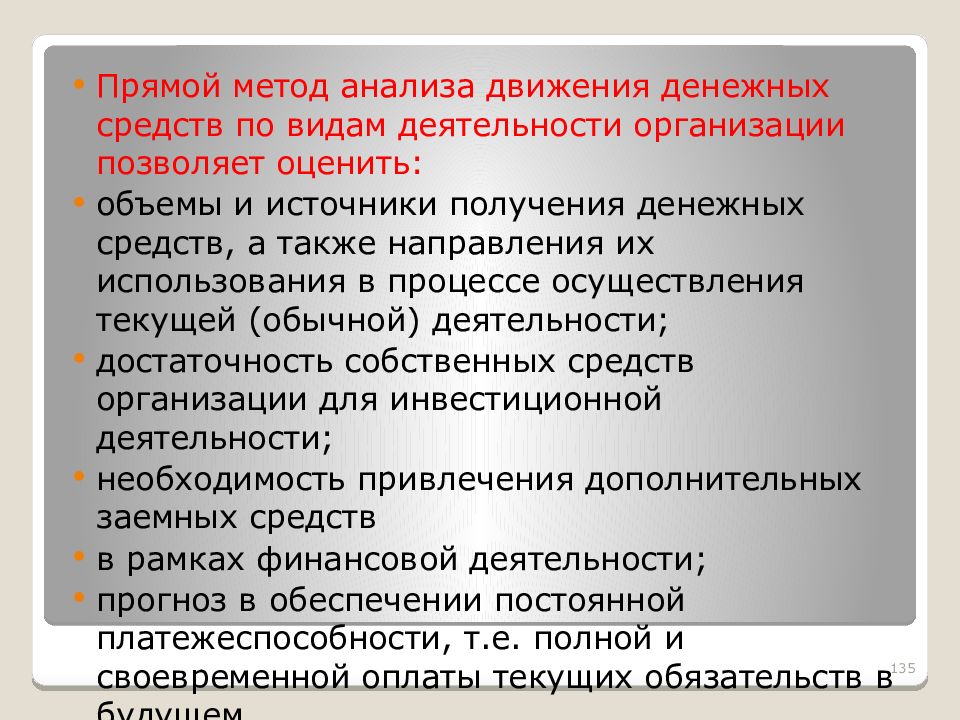

Слайд 135

Прямой метод анализа движения денежных средств по видам деятельности организации позволяет оценить: объемы и источники получения денежных средств, а также направления их использования в процессе осуществления текущей (обычной) деятельности; достаточность собственных средств организации для инвестиционной деятельности; необходимость привлечения дополнительных заемных средств в рамках финансовой деятельности; прогноз в обеспечении постоянной платежеспособности, т.е. полной и своевременной оплаты текущих обязательств в будущем. 135

Слайд 140

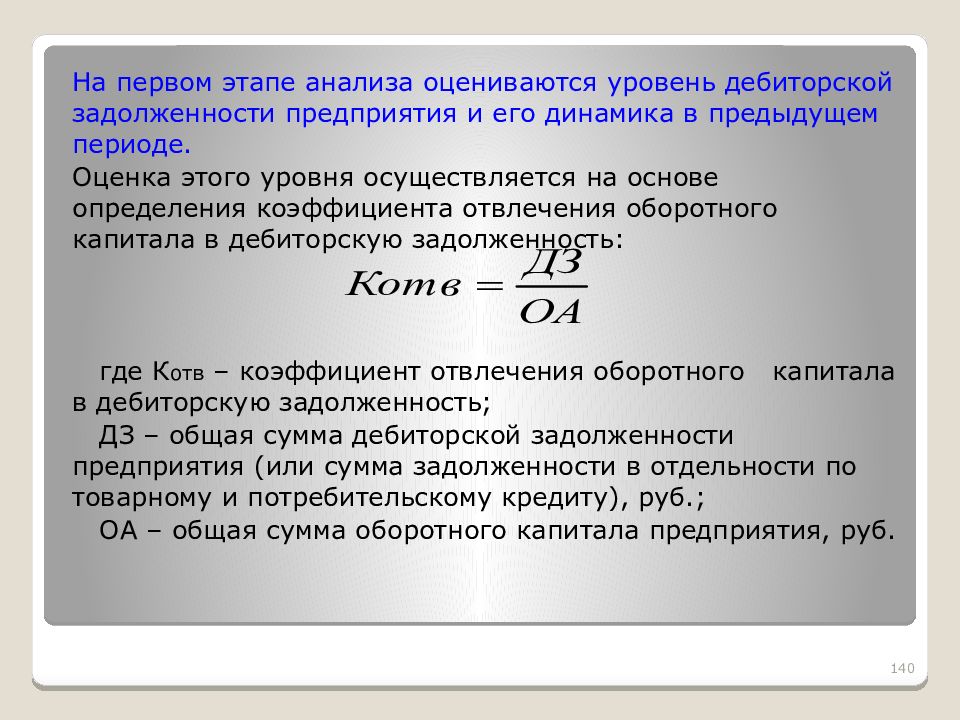

На первом этапе анализа оцениваются уровень дебиторской задолженности предприятия и его динамика в предыдущем периоде. Оценка этого уровня осуществляется на основе определения коэффициента отвлечения оборотного капитала в дебиторскую задолженность: где К отв – коэффициент отвлечения оборотного капитала в дебиторскую задолженность ; ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности предприятия ( или сумма задолженности в отдельности по товарному и потребительскому кредиту ), руб.; ОА – общая сумма оборотного капитала предприятия, руб. 140

Слайд 141

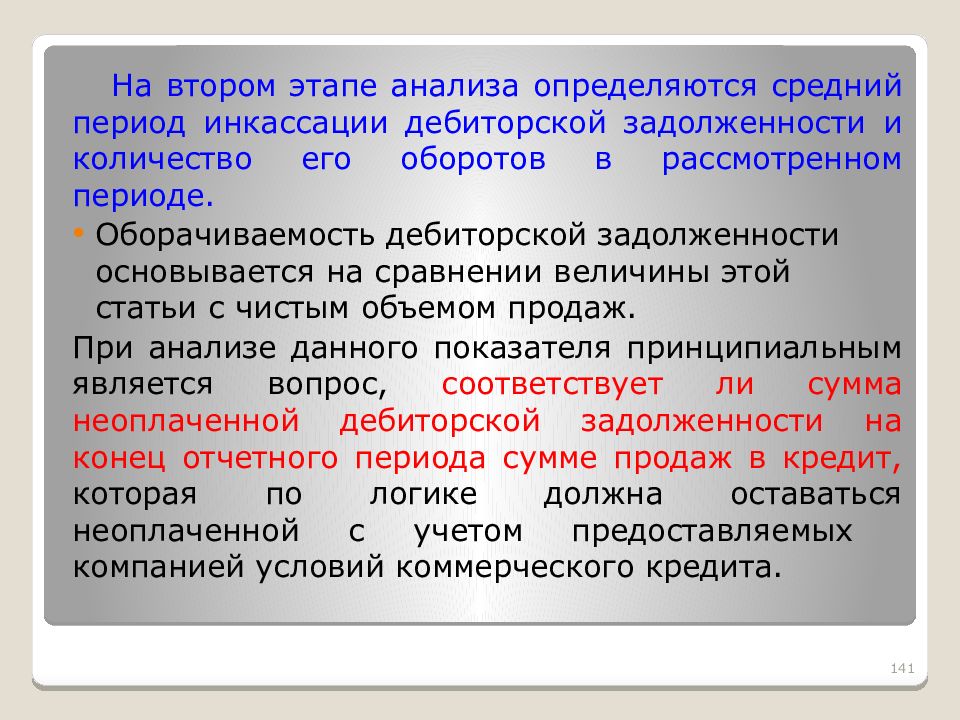

На втором этапе анализа определяются средний период инкассации дебиторской задолженности и количество его оборотов в рассмотренном периоде. Оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины этой статьи с чистым объемом продаж. При анализе данного показателя принципиальным является вопрос, соответствует ли сумма неоплаченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода сумме продаж в кредит, которая по логике должна оставаться неоплаченной с учетом предоставляемых компанией условий коммерческого кредита. 141

Слайд 142

Например : Если компания продает при условии оплаты через 30 дней, то обычно сумма дебиторской задолженности должна равняться объему продаж за предыдущий месяц. Если в балансе дебиторская задолженность равняется объему реализации за 40 или 50 дней, это может означать, что ряд клиентов имеет трудности с оплатой счетов или нарушает условия кредита, либо для реализации своей продукции компания была вынуждена увеличить срок оплаты. 142

Слайд 143

Точный анализ состояния дебиторской задолженности может быть сделан только путем определения «возраста» всех счетов дебиторов по книгам компании и классификации их по количеству неоплаченных дней : 10 дней, 20 дней, 30 дней, 40 дней и т. д. и далее путем сравнения этих сроков с условиями кредитования по каждой сделке. Но такого рода анализ требует доступа к внутренней информации компании, поэтому внешний исследователь вынужден довольствоваться довольно приблизительным показателем, сопоставляющим дебиторскую задолженность и объем реализации за 1 день и последующим соотнесением этой величины со средним значением дебиторской задолженности в течение года. 143

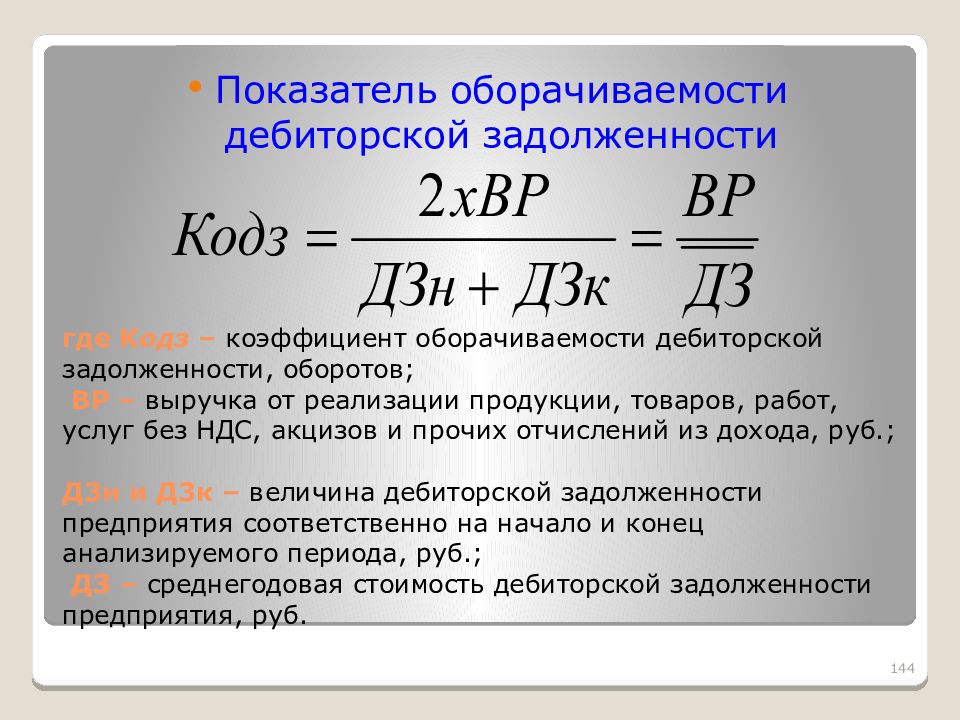

Слайд 144: где К одз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, оборотов; ВР – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без НДС, акцизов и прочих отчислений из дохода, руб.; Д3н и Д3к – величина дебиторской задолженности предприятия соответственно на начало и конец анализируемого периода, руб.; ДЗ – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности предприятия, руб

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности 144

Слайд 145

Самый быстрый способ определения средней величины дебиторской задолженности – взять величину дебиторской задолженности на начало периода прибавить к ней величину дебиторской задолженности на конец года и разделить эту сумму на два. Использование для расчета ежемесячной и ежеквартальной информации об объеме продаж может дать еще более точный результат. Чем больше колебания объемов продаж, тем больше искажается этот коэффициент. И так будет до тех пор, пока нельзя станет правильно определить среднюю величину дебиторской задолженности. 145

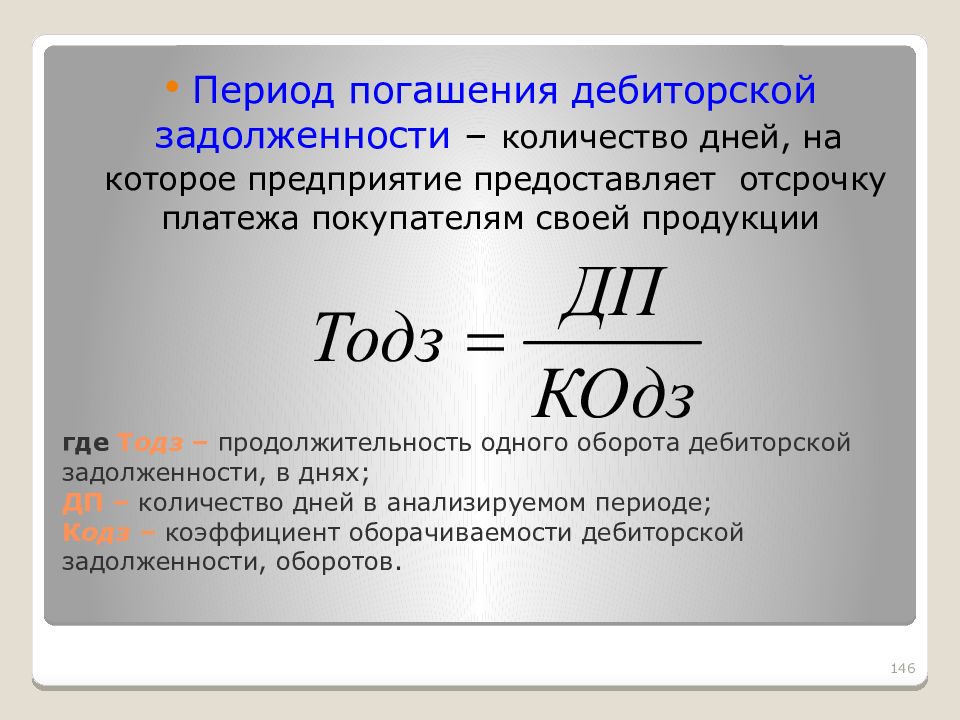

Слайд 146: где Т одз – продолжительность одного оборота дебиторской задолженности, в днях ; ДП – количество дней в анализируемом периоде; К одз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, оборотов

Период погашения дебиторской задолженности – количество дней, на которое предприятие предоставляет отсрочку платежа покупателям своей продукции 146

Слайд 147

ВАЖНО ЗНАТЬ : Низкая оборачиваемость дебиторской задолженности будет свидетельствовать о том, что предприятие излишне «любит» своих потребителей, устанавливая большие продолжительности кредитов или не требуя от потребителей выполнения контрактных условий по погашению задолженности. Такой подход привлекателен для потребителей продукции предприятия, что, несомненно, сказывается на поддержании на неизменном уровне или даже увеличении объемов реализации. В то же время низкая оборачиваемость дебиторской задолженности «вымывает» наличные деньги на предприятии, заставляя финансового менеджера искать новые источники финансирования возрастающей дебиторской задолженности. 147

Слайд 148

На третьем этапе анализа оцениваются группы дебиторской задолженности предприятия по отдельным ее «возрастным группам», т. е. по предусмотренным срокам ее инкассации. Чаще всего осуществляется классификация дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Ее классификация может осуществляться по кварталам, но чаще всего используют группирование по дням : 0 – 30 дней; 31 – 60 дней; 61 – 90 дней; 91 – 120 дней и больше 120 дней. 148

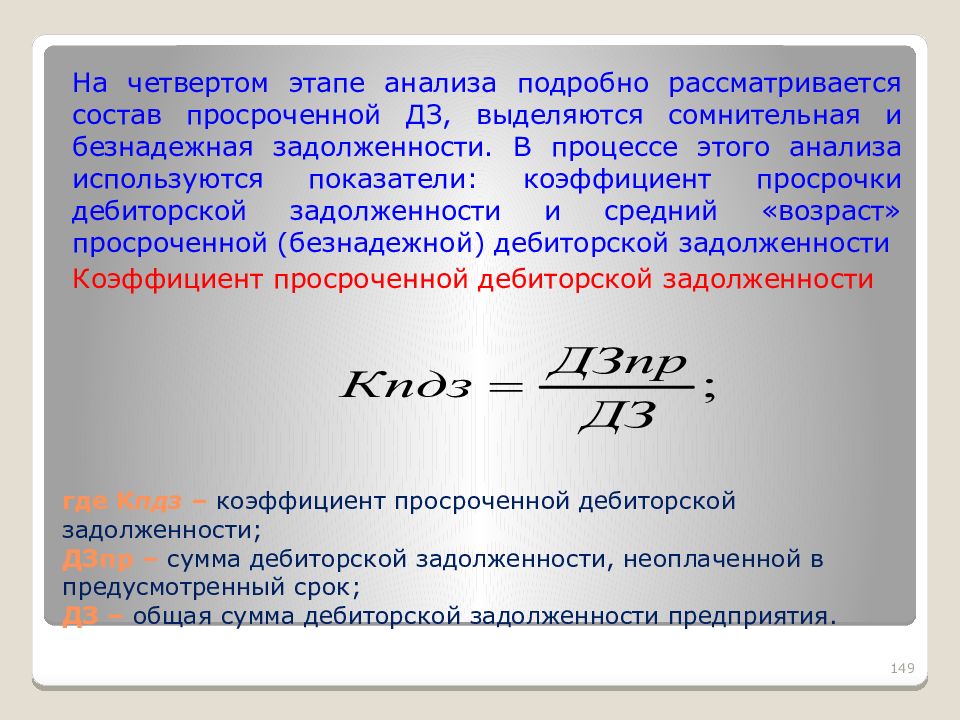

Слайд 149: где К пдз – коэффициент просроченной дебиторской задолженности; ДЗпр – сумма дебиторской задолженности, неоплаченной в предусмотренный срок; ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности предприятия

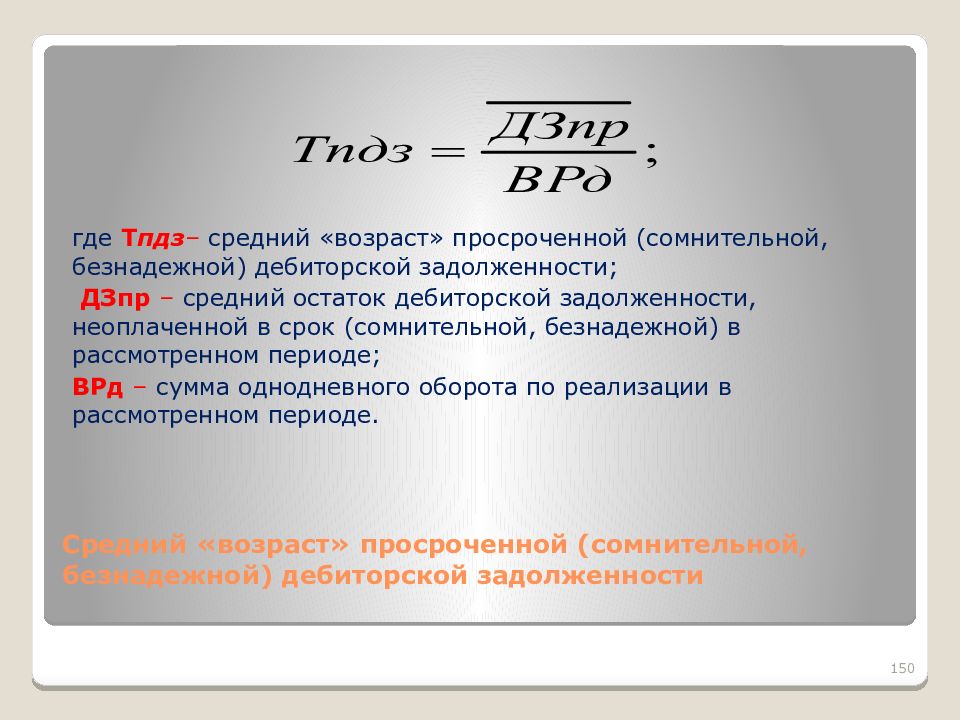

На четвертом этапе анализа подробно рассматривается состав просроченной ДЗ, выделяются сомнительная и безнадежная задолженности. В процессе этого анализа используются показатели: коэффициент просрочки дебиторской задолженности и средний «возраст» просроченной ( безнадежной) дебиторской задолженности Коэффициент просроченной дебиторской задолженности 149

Слайд 150: Средний «возраст» просроченной (сомнительной, безнадежной) дебиторской задолженности

где Т пдз – средний «возраст» просроченной (сомнительной, безнадежной) дебиторской задолженности ; ДЗпр – средний остаток дебиторской задолженности, неоплаченной в срок (сомнительной, безнадежной) в рассмотренном периоде; ВРд – сумма однодневного оборота по реализации в рассмотренном периоде. 150

Слайд 151

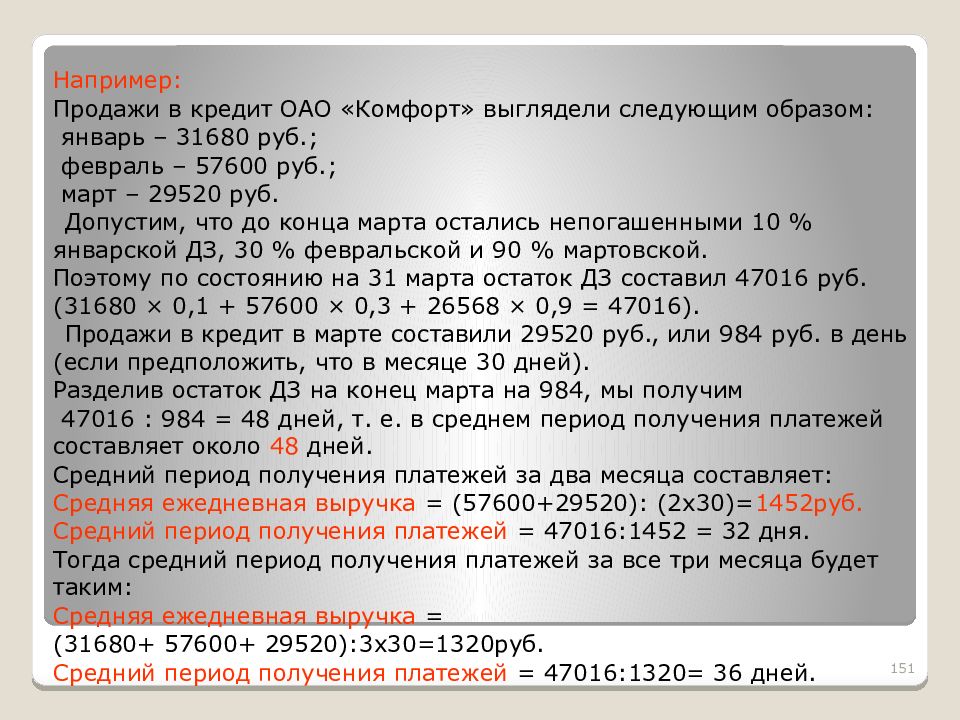

Например: Продажи в кредит ОАО «Комфорт» выглядели следующим образом : январь – 31680 руб.; февраль – 57600 руб.; март – 29520 руб. Допустим, что до конца марта остались непогашенными 10 % январской ДЗ, 30 % февральской и 90 % мартовской. Поэтому по состоянию на 31 марта остаток ДЗ составил 47016 руб. (31680 × 0,1 + 57600 × 0,3 + 26568 × 0,9 = 47016). Продажи в кредит в марте составили 29520 руб., или 984 руб. в день (если предположить, что в месяце 30 дней). Разделив остаток ДЗ на конец марта на 984, мы получим 47016 : 984 = 48 дней, т. е. в среднем период получения платежей составляет около 48 дней. Средний период получения платежей за два месяца составляет: Средняя ежедневная выручка = (57600+29520) : (2х30)= 1452руб. Средний период получения платежей = 47016:1452 = 32 дня. Тогда средний период получения платежей за все три месяца будет таким: Средняя ежедневная выручка = (31680+ 57600+ 29520):3х30=1320руб. Средний период получения платежей = 47016:1320= 36 дней. 151

Слайд 152

«-» показателя среднего периода платежей: 1 ) средний период получения платежей зависит от промежутка времени, взятого за основу для расчетов, поэтому менеджеру труднее контролировать платежную дисциплину клиентов в оперативном порядке; 2) средний период получения платежей ничего не говорит о распределении счетов дебиторской задолженности по периодам. По этим причинам более информативным для финансового менеджера представляется анализ распределения дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. 152

Слайд 153

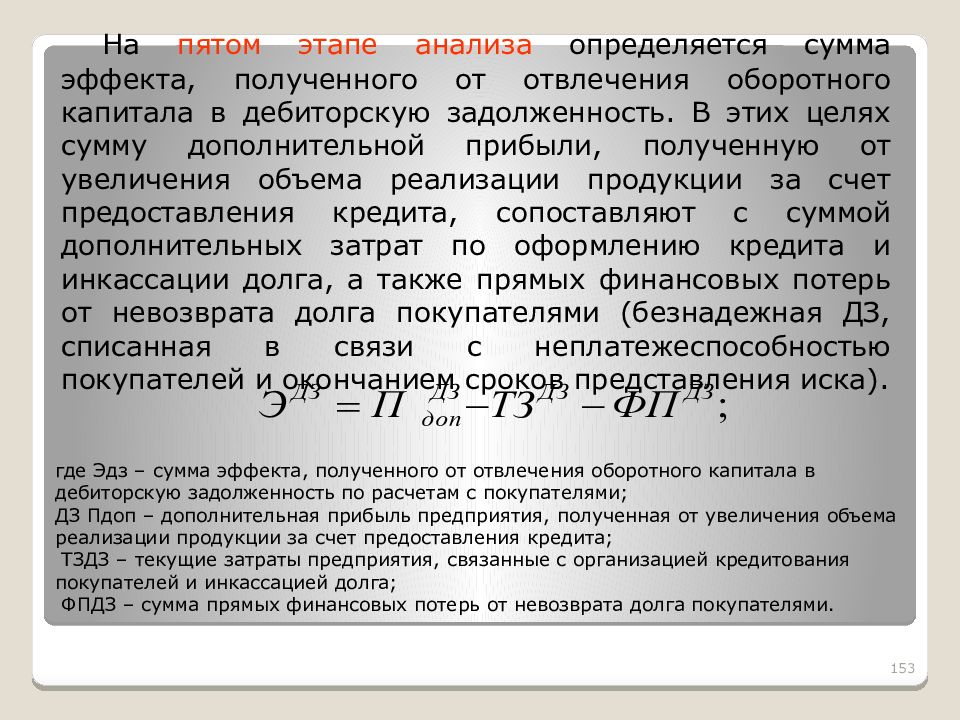

На пятом этапе анализа определяется сумма эффекта, полученного от отвлечения оборотного капитала в дебиторскую задолженность. В этих целях сумму дополнительной прибыли, полученную от увеличения объема реализации продукции за счет предоставления кредита, сопоставляют с суммой дополнительных затрат по оформлению кредита и инкассации долга, а также прямых финансовых потерь от невозврата долга покупателями (безнадежная ДЗ, списанная в связи с неплатежеспособностью покупателей и окончанием сроков представления иска ). 153 где Эдз – сумма эффекта, полученного от отвлечения оборотного капитала в дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями; ДЗ Пдоп – дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения объема реализации продукции за счет предоставления кредита ; ТЗДЗ – текущие затраты предприятия, связанные с организацией кредитования покупателей и инкассацией долга ; ФПДЗ – сумма прямых финансовых потерь от невозврата долга покупателями.

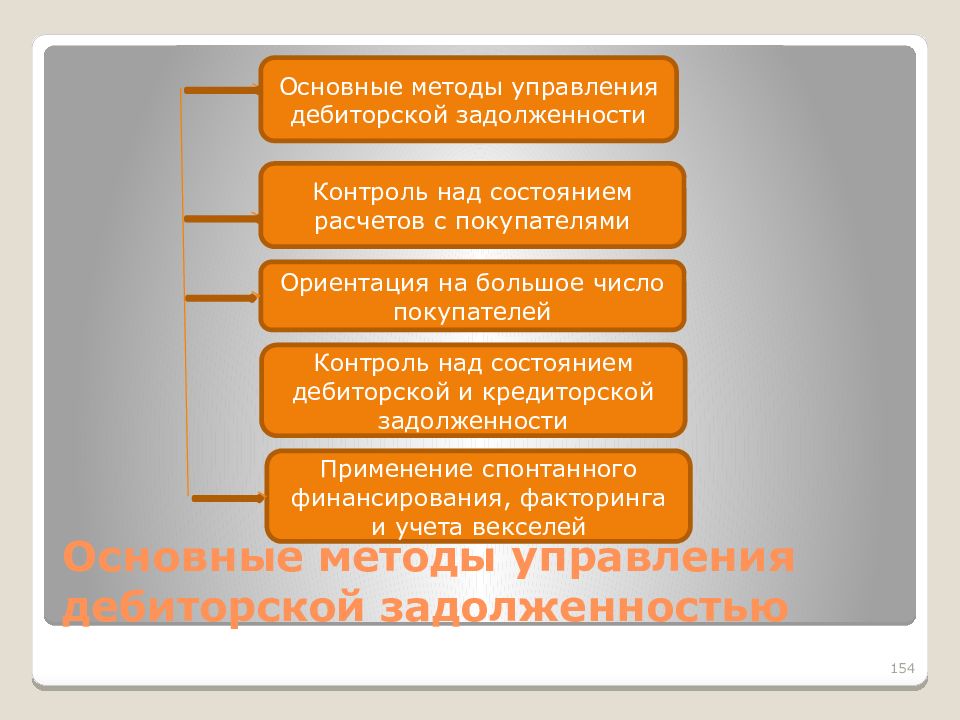

Слайд 154: Основные методы управления дебиторской задолженностью

154 Основные методы управления дебиторской задолженности Контроль над состоянием расчетов с покупателями Ориентация на большое число покупателей Контроль над состоянием дебиторской и кредиторской задолженности Применение спонтанного финансирования, факторинга и учета векселей

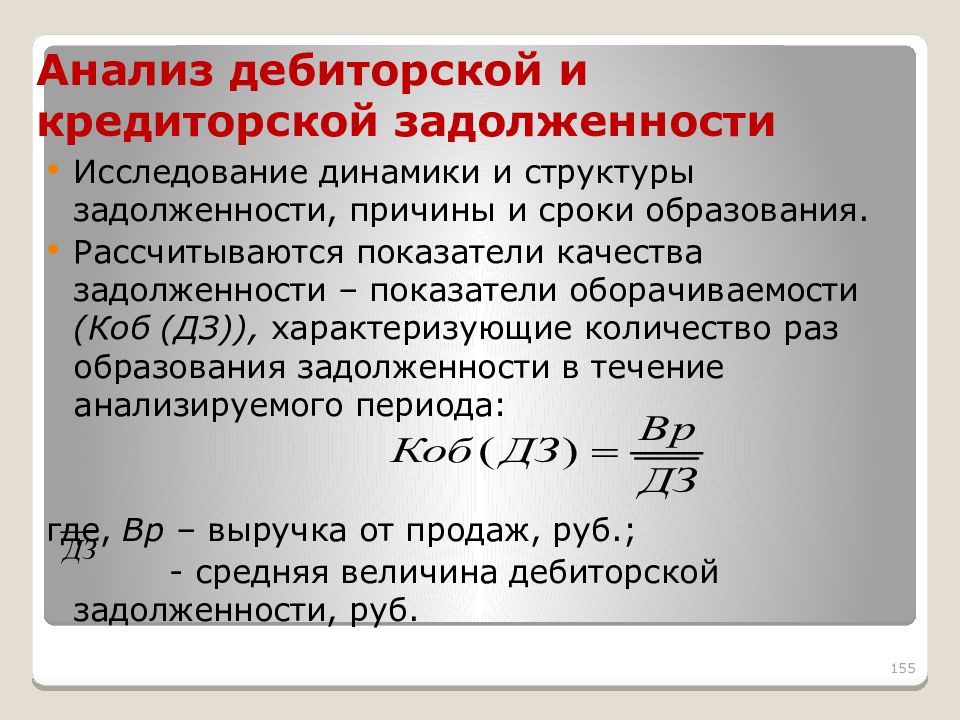

Слайд 155: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Исследование динамики и структуры задолженности, причины и сроки образования. Рассчитываются показатели качества задолженности – показатели оборачиваемости ( Коб (ДЗ)), характеризующие количество раз образования задолженности в течение анализируемого периода: где, Вр – выручка от продаж, руб.; - средняя величина дебиторской задолженности, руб. 155

Слайд 156: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Период оборота дебиторской задолженности ( Тоб (ДЗ) ) отражает среднее количество дней, необходимое для ее возврата, т.е. скорость, с которой задолженность может быть превращена в денежные средства: Определяется сумма высвобожденных (-) или дополнительно привлеченных (+) средств в результате изменения оборачиваемости задолженности ( ): где - скорость оборота дебиторской задолженности отчетного и предыдущего периода; Вр 1 – выручка от продаж отчетного периода, руб. 156

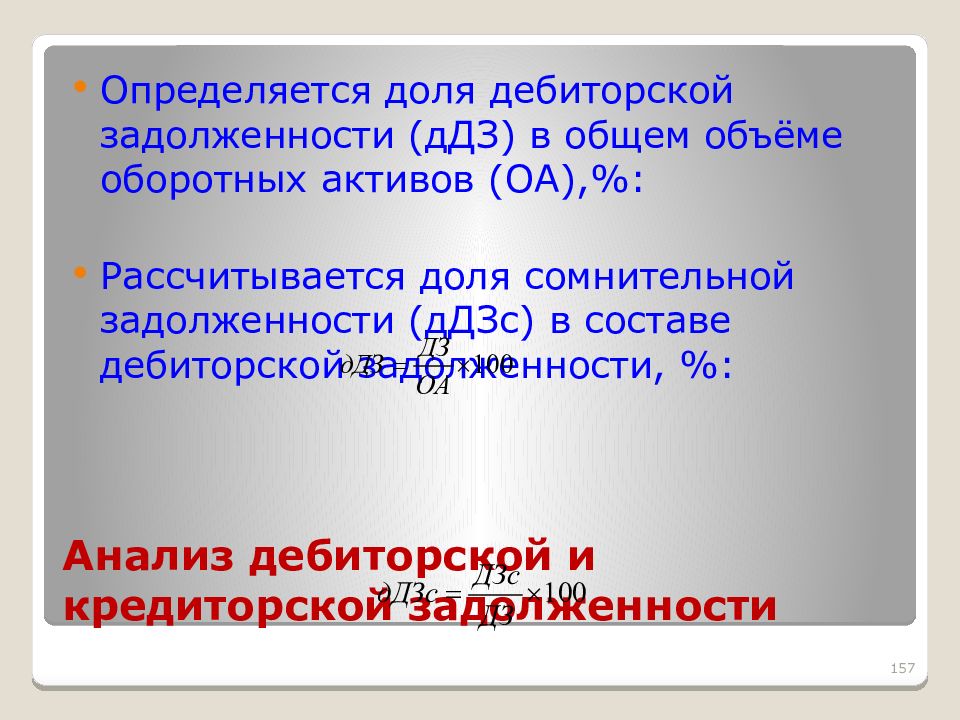

Слайд 157: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Определяется доля дебиторской задолженности ( дДЗ ) в общем объёме оборотных активов ( ОА ),%: Рассчитывается доля сомнительной задолженности ( дДЗс ) в составе дебиторской задолженности, %: 157

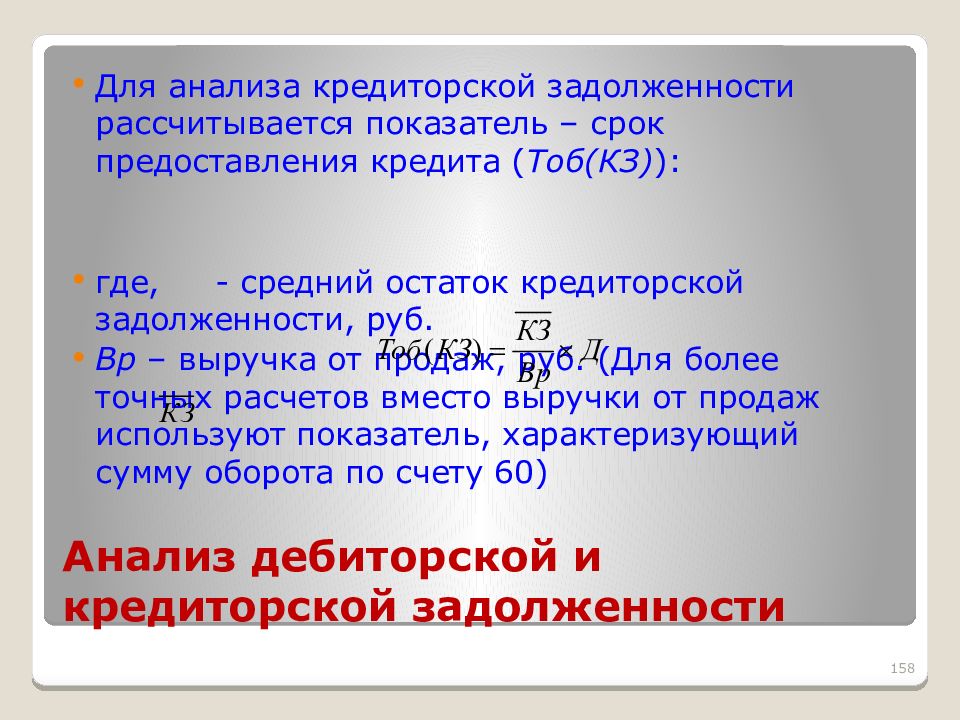

Слайд 158: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Для анализа кредиторской задолженности рассчитывается показатель – срок предоставления кредита ( Тоб (КЗ) ): где, - средний остаток кредиторской задолженности, руб. Вр – выручка от продаж, руб. (Для более точных расчетов вместо выручки от продаж используют показатель, характеризующий сумму оборота по счету 60) 158

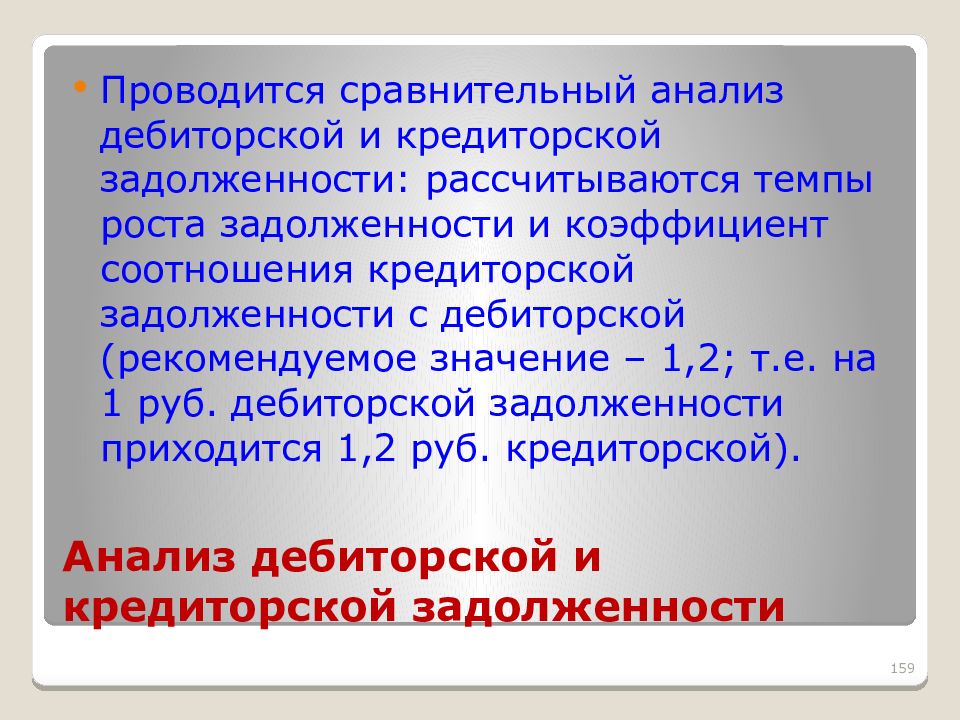

Слайд 159: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Проводится сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности: рассчитываются темпы роста задолженности и коэффициент соотношения кредиторской задолженности с дебиторской (рекомендуемое значение – 1,2; т.е. на 1 руб. дебиторской задолженности приходится 1,2 руб. кредиторской). 159

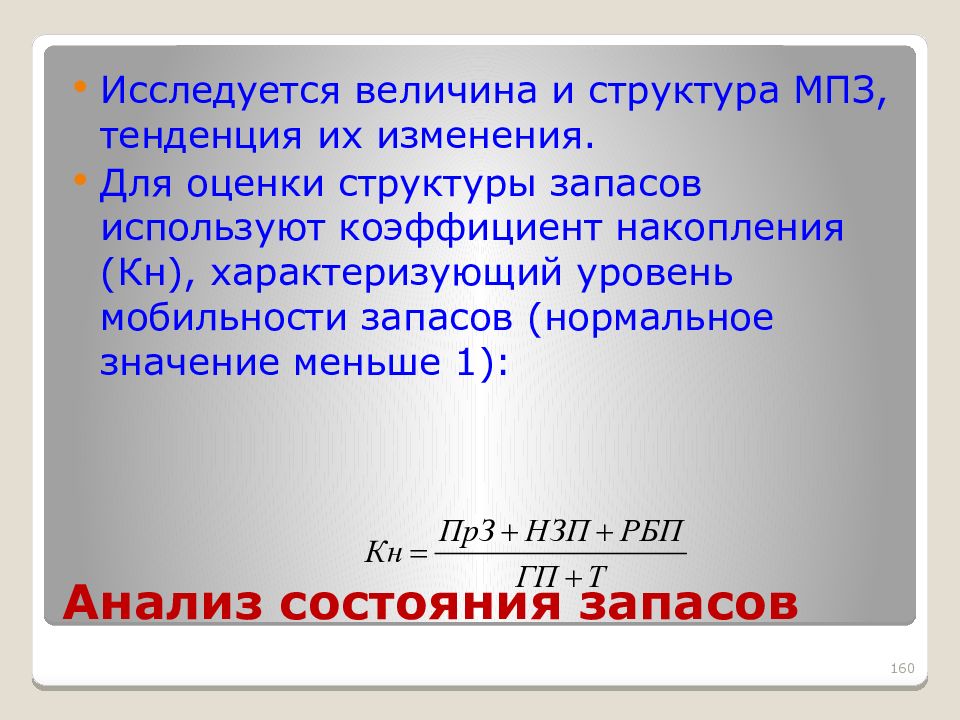

Слайд 160: Анализ состояния запасов

Исследуется величина и структура МПЗ, тенденция их изменения. Для оценки структуры запасов используют коэффициент накопления ( Кн ), характеризующий уровень мобильности запасов (нормальное значение меньше 1): 160

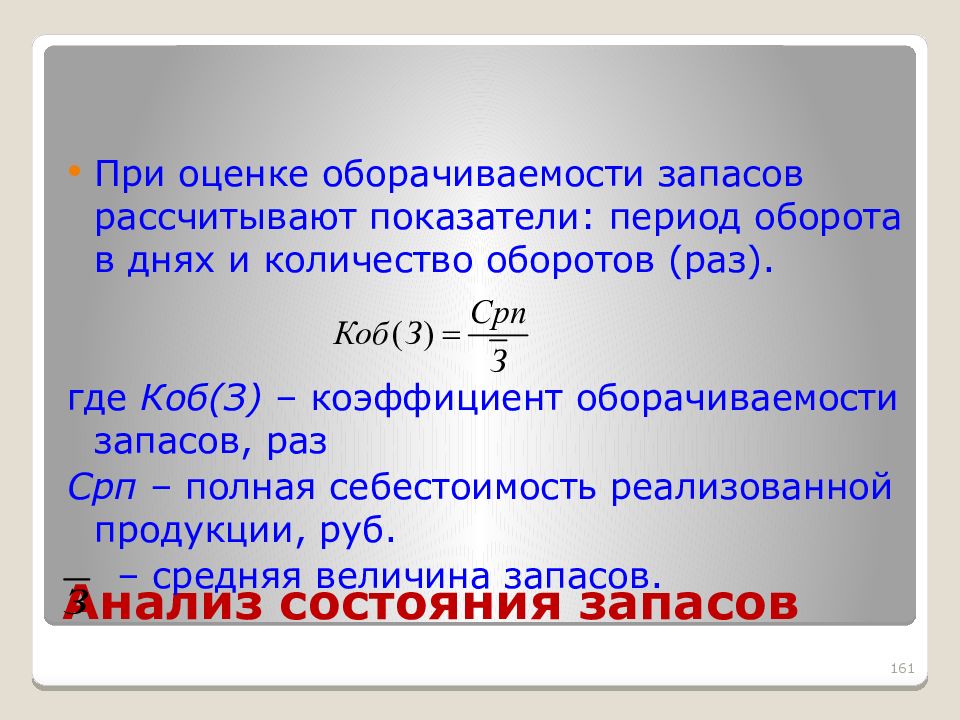

Слайд 161: Анализ состояния запасов

При оценке оборачиваемости запасов рассчитывают показатели: период оборота в днях и количество оборотов (раз). где Коб (З) – коэффициент оборачиваемости запасов, раз Срп – полная себестоимость реализованной продукции, руб. – средняя величина запасов. 161

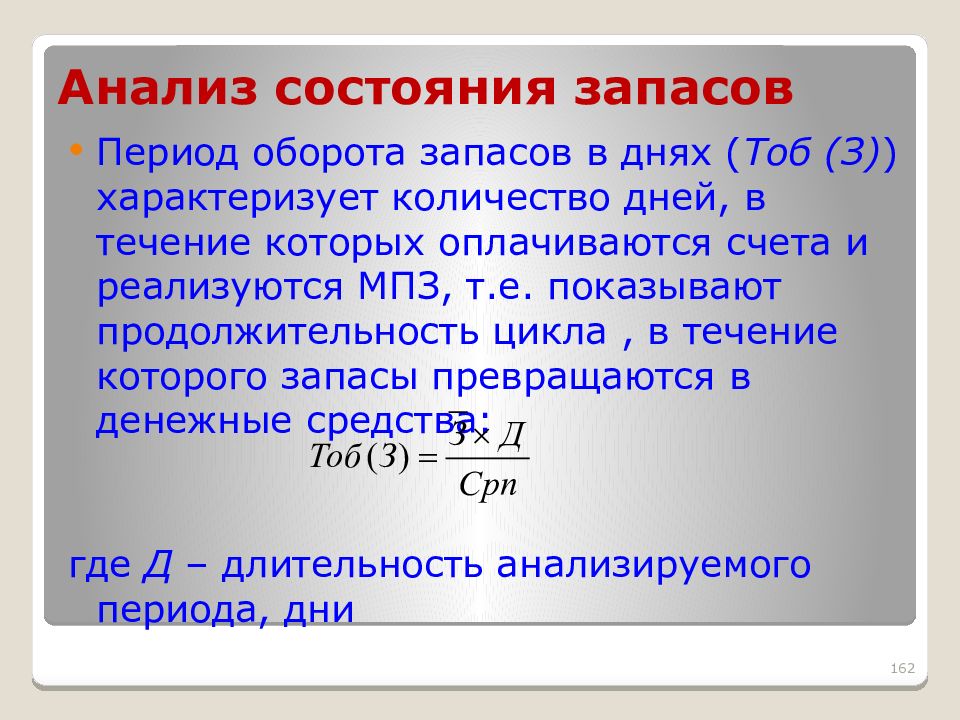

Слайд 162: Анализ состояния запасов

Период оборота запасов в днях ( Тоб (З) ) характеризует количество дней, в течение которых оплачиваются счета и реализуются МПЗ, т.е. показывают продолжительность цикла, в течение которого запасы превращаются в денежные средства: где Д – длительность анализируемого периода, дни 162

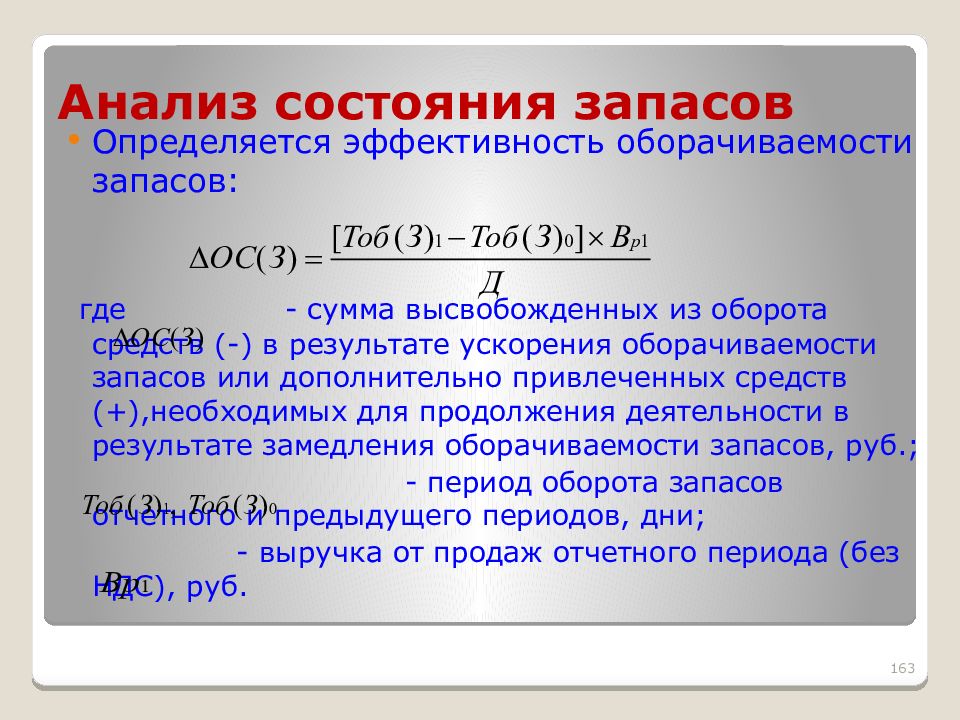

Слайд 163: Анализ состояния запасов

Определяется эффективность оборачиваемости запасов: где - сумма высвобожденных из оборота средств (-) в результате ускорения оборачиваемости запасов или дополнительно привлеченных средств (+),необходимых для продолжения деятельности в результате замедления оборачиваемости запасов, руб.; - период оборота запасов отчетного и предыдущего периодов, дни; - выручка от продаж отчетного периода (без НДС), руб. 163

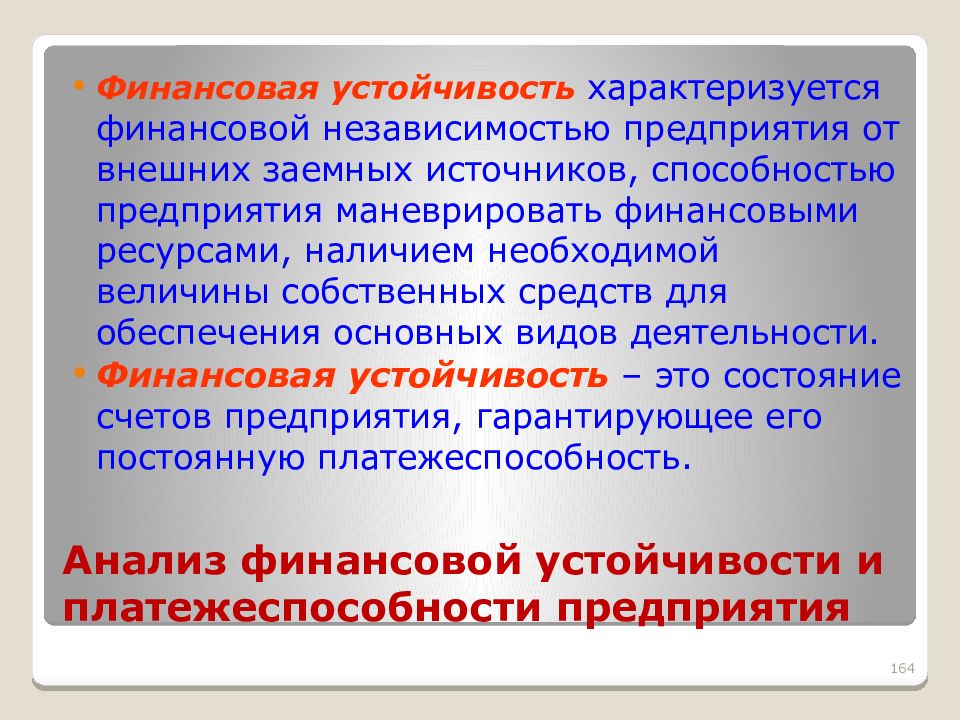

Слайд 164: Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия

Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью предприятия от внешних заемных источников, способностью предприятия маневрировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой величины собственных средств для обеспечения основных видов деятельности. Финансовая устойчивость – это состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. 164

Слайд 166: Оценка финансовой устойчивости

166 Абсолютные показатели Относительные показатели

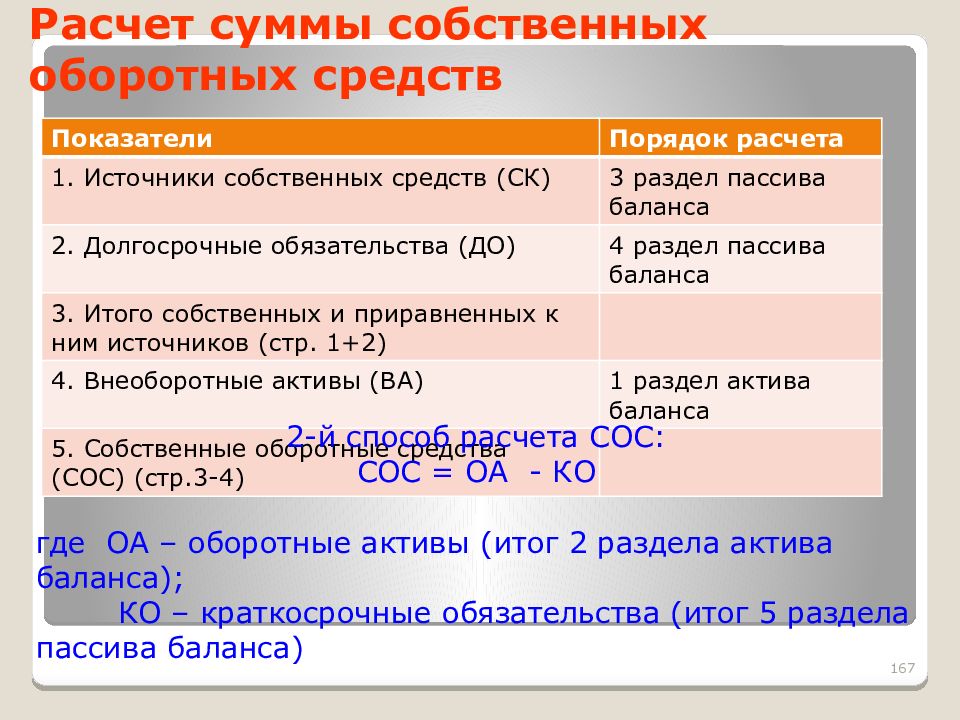

Слайд 167: Расчет суммы собственных оборотных средств

Показатели Порядок расчета 1. Источники собственных средств (СК) 3 раздел пассива баланса 2. Долгосрочные обязательства (ДО) 4 раздел пассива баланса 3. Итого собственных и приравненных к ним источников (стр. 1+2) 4. Внеоборотные активы (ВА) 1 раздел актива баланса 5. Собственные оборотные средства (СОС) (стр.3-4) 167 2-й способ расчета СОС: СОС = ОА - КО где ОА – оборотные активы (итог 2 раздела актива баланса); КО – краткосрочные обязательства (итог 5 раздела пассива баланса)

Слайд 168: Показатели, характеризующие общую финансовую устойчивость:

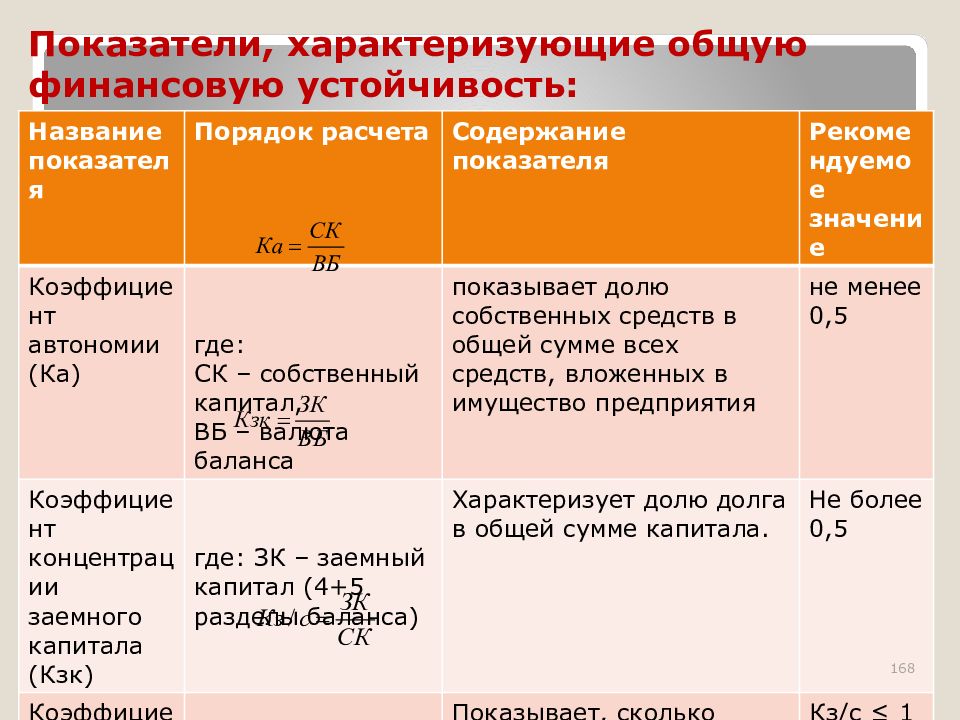

Название показателя Порядок расчета Содержание показателя Рекомендуемое значение Коэффициент автономии ( Ка ) где: СК – собственный капитал, ВБ – валюта баланса показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств, вложенных в имущество предприятия не менее 0,5 Коэффициент концентрации заемного капитала ( Кзк ) где: ЗК – заемный капитал (4+5 разделы баланса) Характеризует долю долга в общей сумме капитала. Не более 0,5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств ( Кз /с) Показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. собственных средств, вложенных в активы Кз /с ≤ 1 168

Слайд 169: Показатели, характеризующие обеспеченность текущей деятельности предприятия собственными источниками финансирования

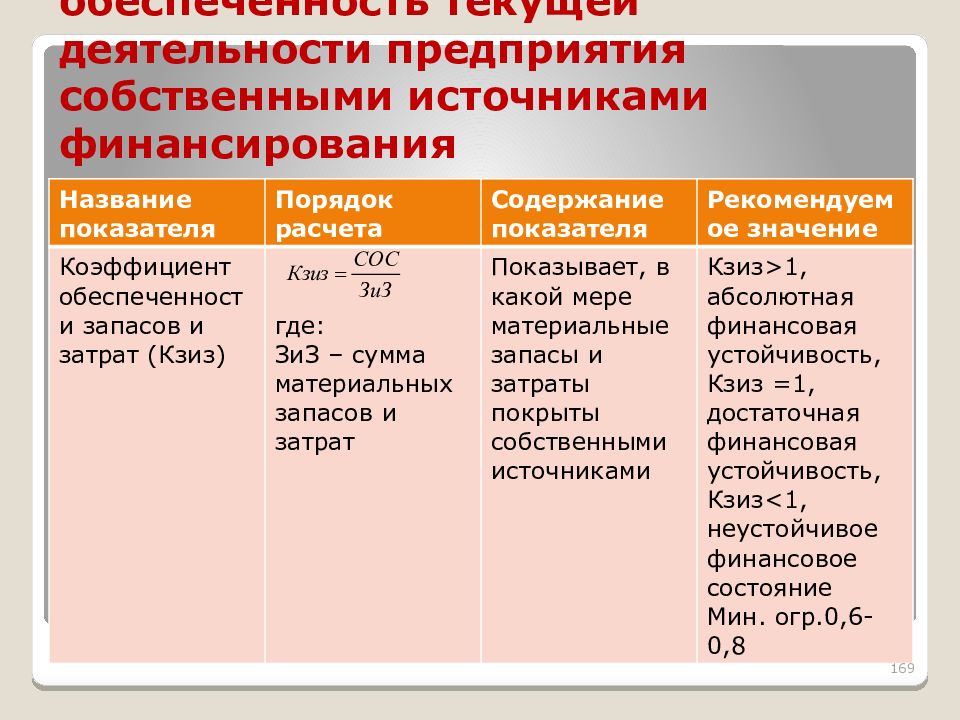

Название показателя Порядок расчета Содержание показателя Рекомендуемое значение Коэффициент обеспеченности запасов и затрат ( Кзиз ) где: ЗиЗ – сумма материальных запасов и затрат Показывает, в какой мере материальные запасы и затраты покрыты собственными источниками Кзиз >1, абсолютная финансовая устойчивость, Кзиз =1, достаточная финансовая устойчивость, Кзиз <1, неустойчивое финансовое состояние Мин. огр.0,6-0,8 169

Слайд 170: Показатели, характеризующие обеспеченность текущей деятельности предприятия собственными источниками финансирования

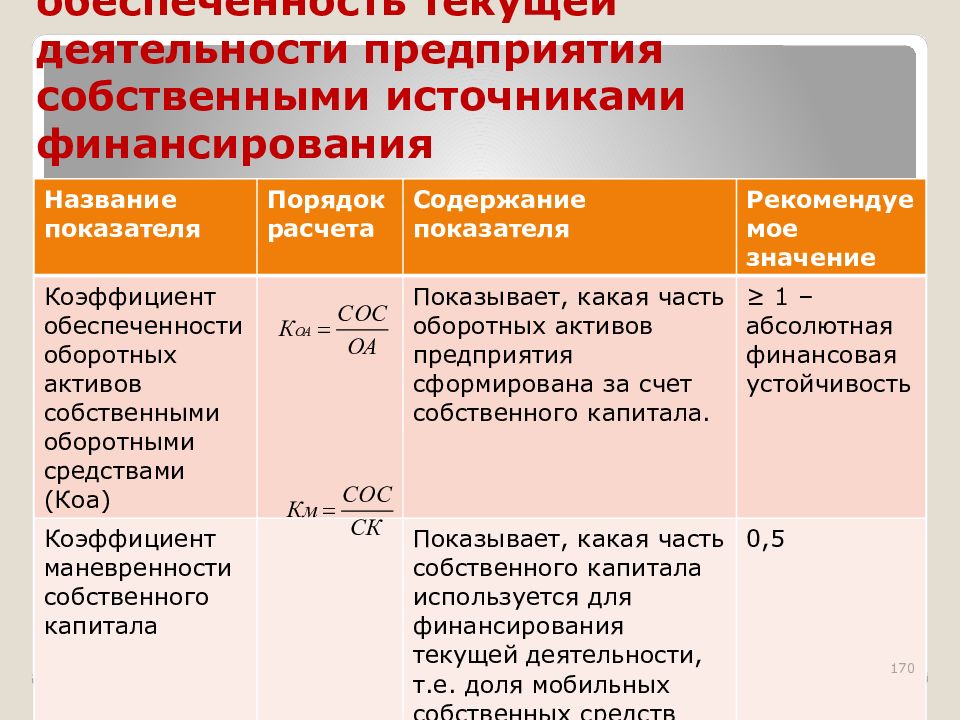

Название показателя Порядок расчета Содержание показателя Рекомендуемое значение Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами ( Коа ) Показывает, какая часть оборотных активов предприятия сформирована за счет собственного капитала. ≥ 1 – абсолютная финансовая устойчивость Коэффициент маневренности собственного капитала Показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. доля мобильных собственных средств 0,5 170

Слайд 171: Определение типа финансовой устойчивости

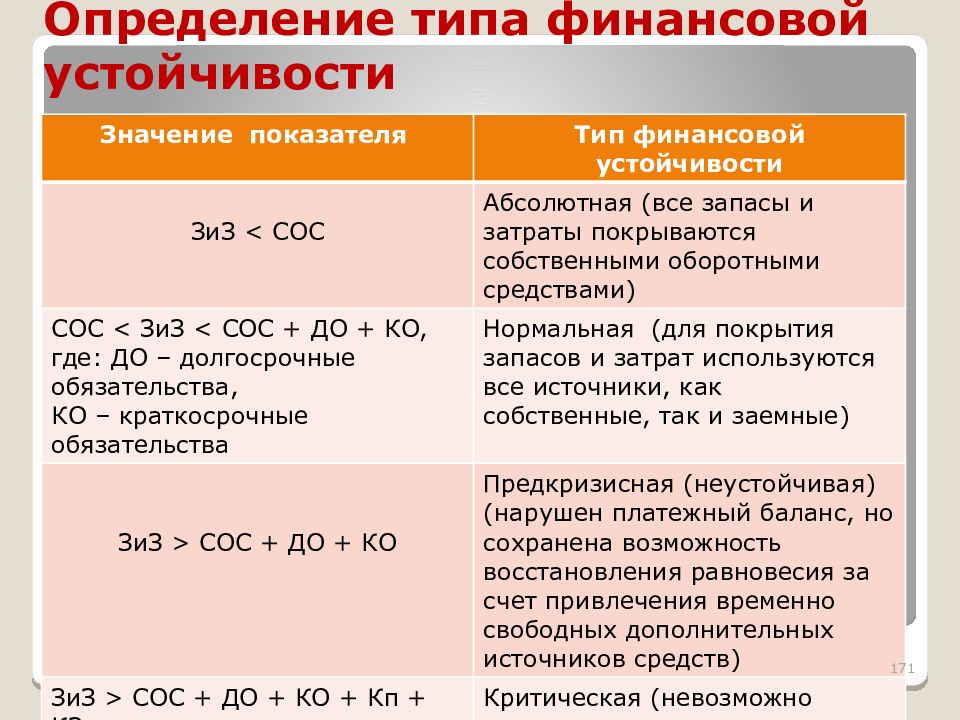

Значение показателя Тип финансовой устойчивости ЗиЗ < СОС Абсолютная (все запасы и затраты покрываются собственными оборотными средствами ) СОС < ЗиЗ < СОС + ДО + КО, где: ДО – долгосрочные обязательства, КО – краткосрочные обязательства Нормальная (для покрытия запасов и затрат используются все источники, как собственные, так и заемные ) ЗиЗ > СОС + ДО + КО Предкризисная (неустойчивая) (нарушен платежный баланс, но сохранена возможность восстановления равновесия за счет привлечения временно свободных дополнительных источников средств ) ЗиЗ > СОС + ДО + КО + Кп + КЗп, где: Кп – не погашенные в срок кредиты и займы, Кзп – просроченная кредиторская задолженность Критическая (невозможно вовремя расплатиться со своими кредиторами) 171

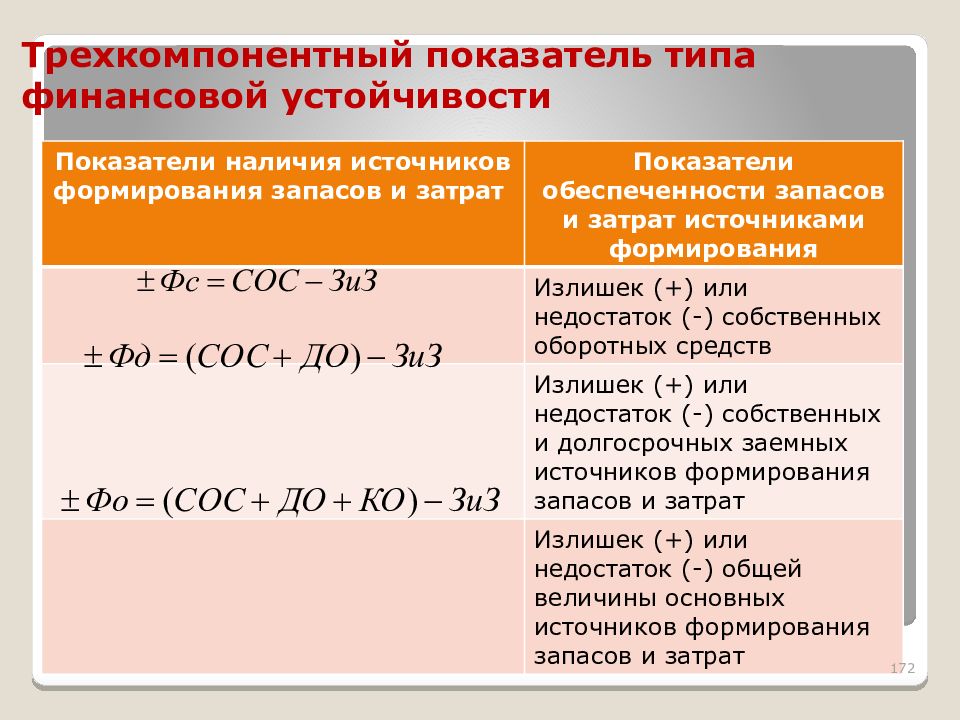

Слайд 172: Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости

Показатели наличия источников формирования запасов и затрат Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат 172

Слайд 173: Типы финансовой устойчивости на основе трехкомпонентного показателя ( S )

Значение показателя Тип финансовой устойчивости Фс ≥ 0; Фт ≥ 0; Фо ≥ 0 S={1,1,1} Абсолютная Фс < 0; Фт ≥ 0; Фо ≥ 0 S={0,1,1} Нормальная Фс < 0; Фт < 0; Фо ≥ 0 S={0,0,1} Предкризисная (неустойчивая) Фс < 0; Фт < 0; Фо < 0 S={0,0,0} Кризисная 173

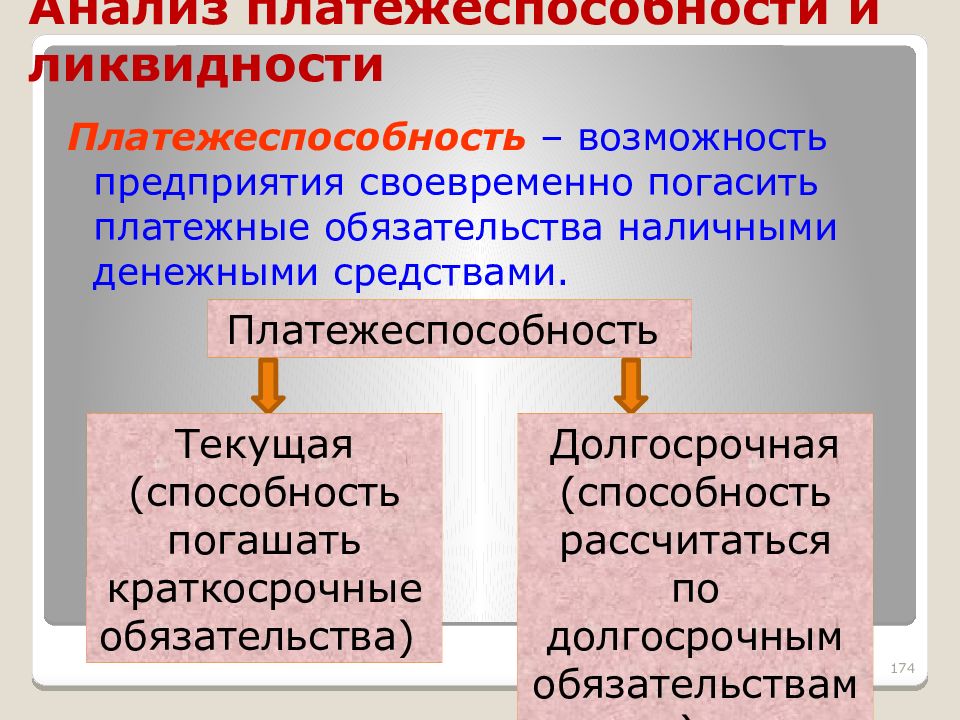

Слайд 174: Анализ платежеспособности и ликвидности

Платежеспособность – возможность предприятия своевременно погасить платежные обязательства наличными денежными средствами. 174 Платежеспособность Текущая (способность погашать краткосрочные обязательства) Долгосрочная (способность рассчитаться по долгосрочным обязательствам)

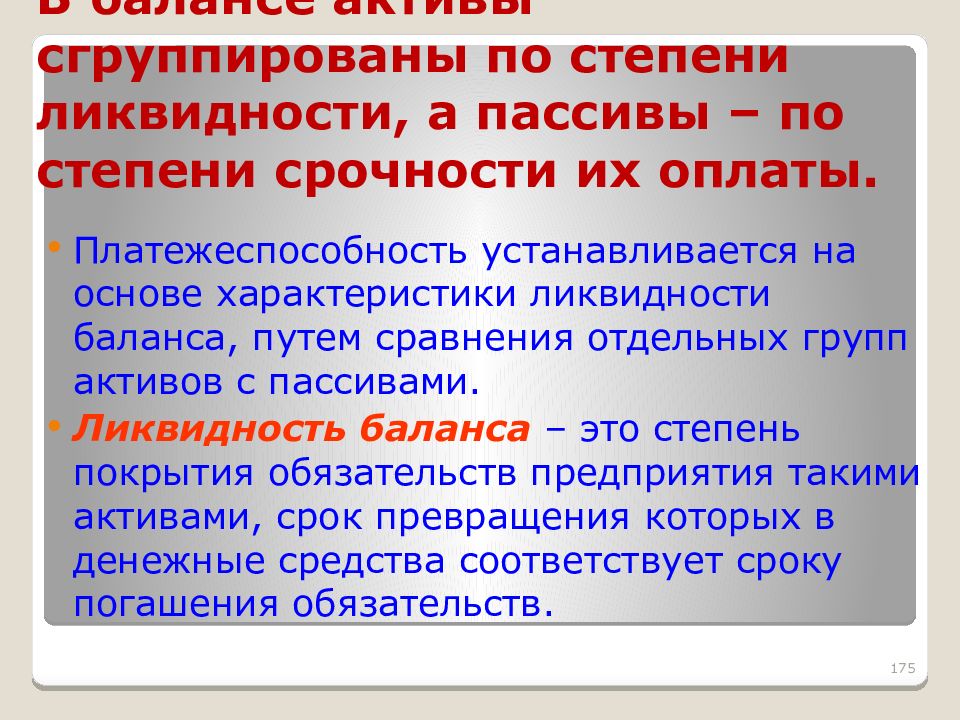

Слайд 175: В балансе активы сгруппированы по степени ликвидности, а пассивы – по степени срочности их оплаты

Платежеспособность устанавливается на основе характеристики ликвидности баланса, путем сравнения отдельных групп активов с пассивами. Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. 175

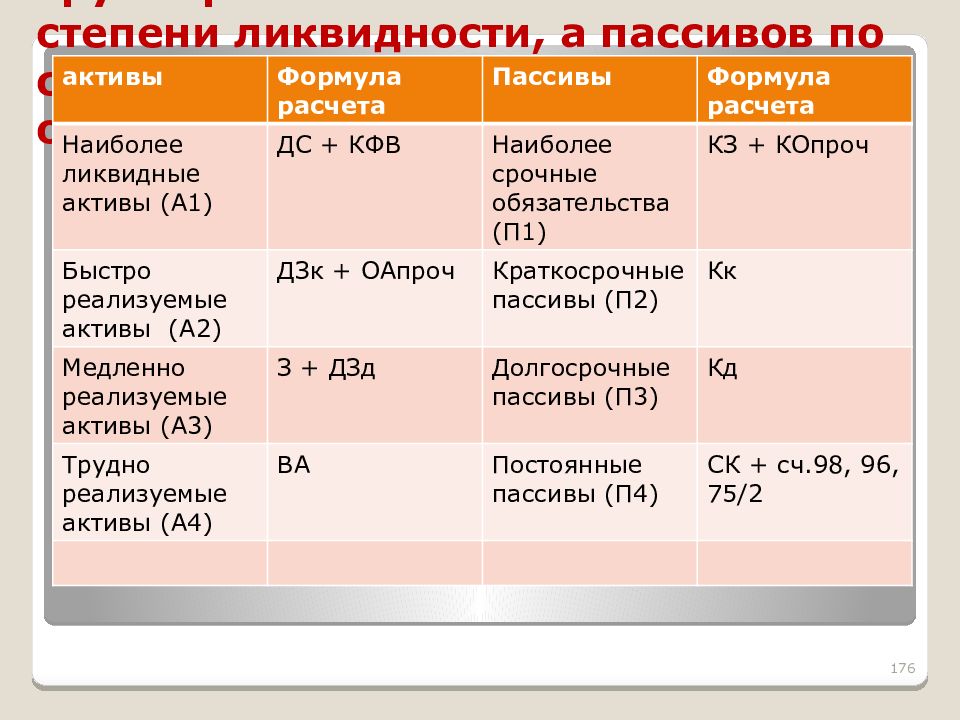

Слайд 176: Группировка активов баланса по степени ликвидности, а пассивов по степени срочности погашения обязательств

активы Формула расчета Пассивы Формула расчета Наиболее ликвидные активы (А1) ДС + КФВ Наиболее срочные обязательства (П1) КЗ + КОпроч Быстро реализуемые активы (А2) ДЗк + ОАпроч Краткосрочные пассивы (П2) Кк Медленно реализуемые активы (А3) З + ДЗд Долгосрочные пассивы (П3) Кд Трудно реализуемые активы (А4) ВА Постоянные пассивы (П4) СК + сч.98, 96, 75/2 176

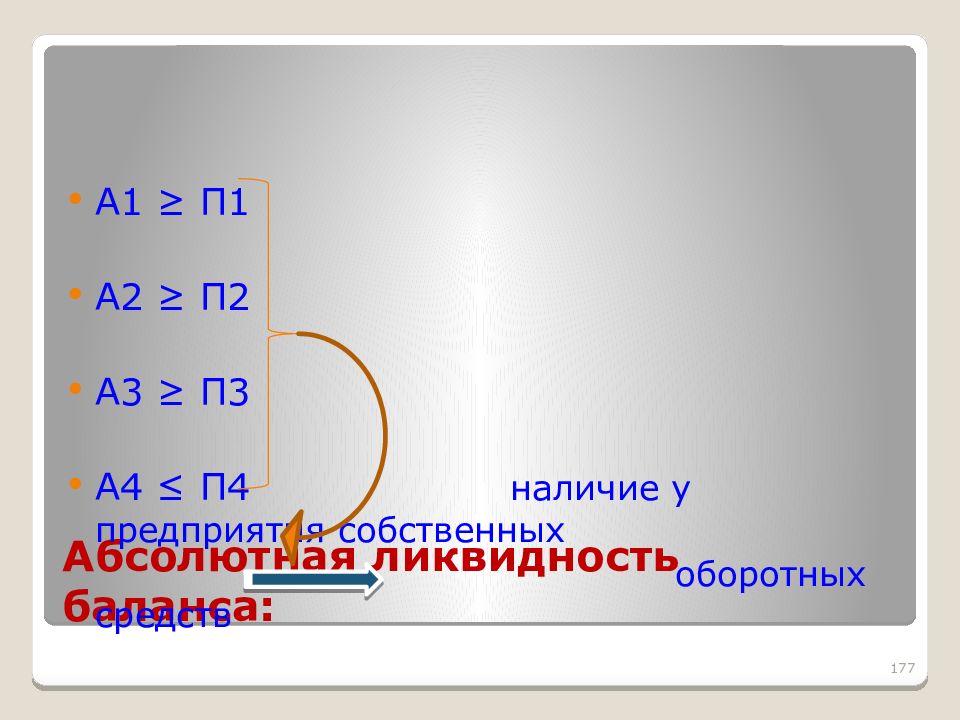

Слайд 177: Абсолютная ликвидность баланса:

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 А3 ≥ П3 А4 ≤ П4 наличие у предприятия собственных оборотных средств 177

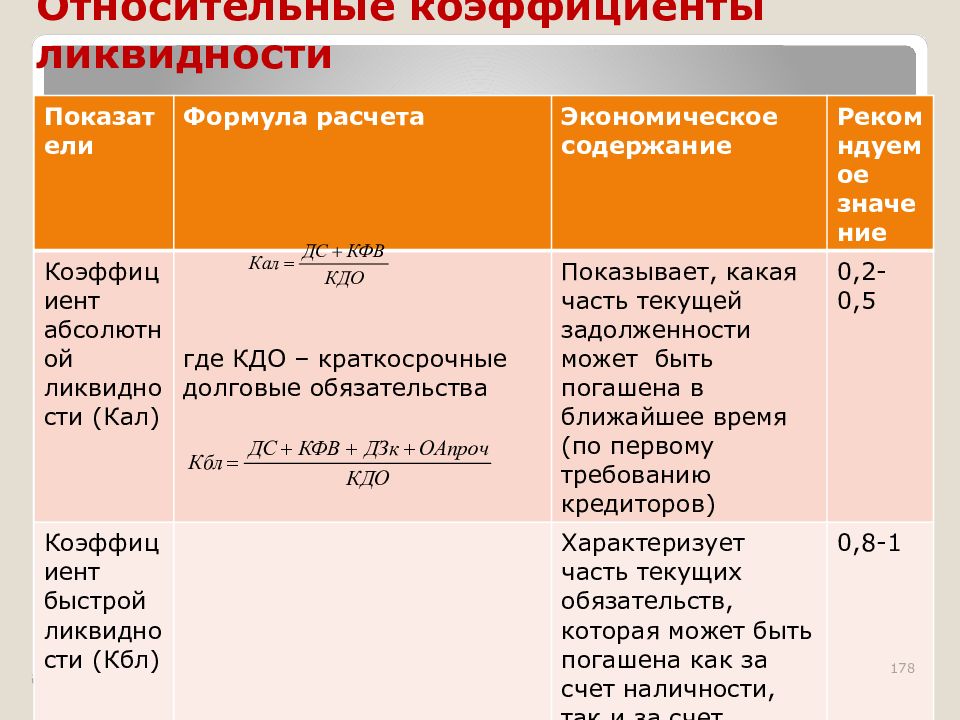

Слайд 178: Относительные коэффициенты ликвидности

Показатели Формула р асчета Экономическое содержание Рекомндуемое значение Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) где КДО – краткосрочные долговые обязательства Показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время (по первому требованию кредиторов) 0,2-0,5 Коэффициент быстрой ликвидности ( Кбл ) Характеризует часть текущих обязательств, которая может быть погашена как за счет наличности, так и за счет ожидаемых поступлений от дебиторов 0,8-1 178

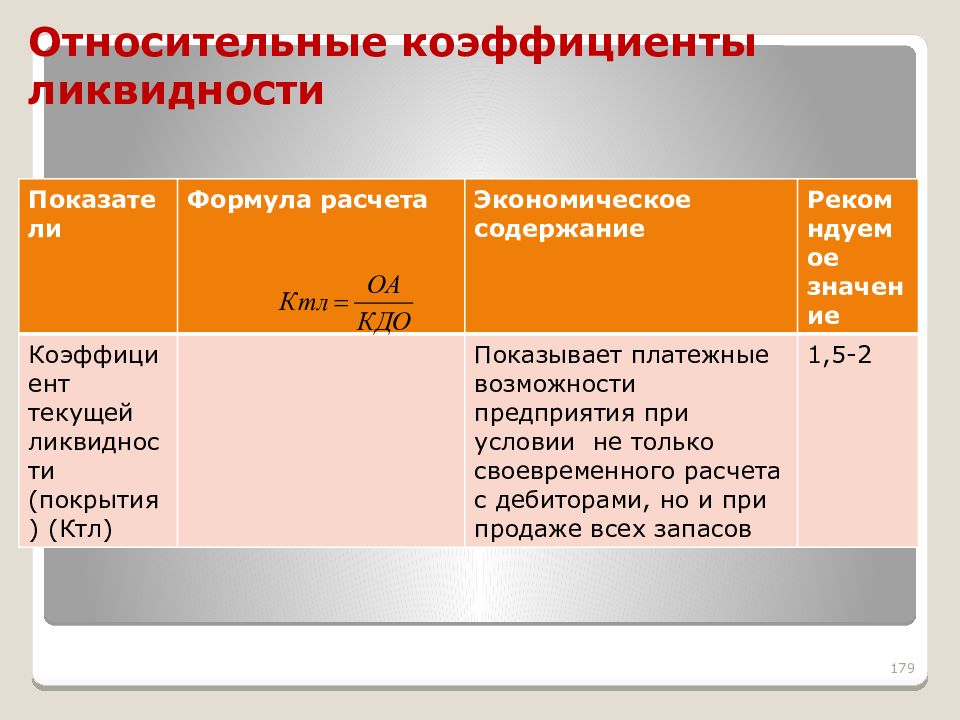

Слайд 179: Относительные коэффициенты ликвидности

Показатели Формула р асчета Экономическое содержание Рекомндуемое значение Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) ( Ктл ) Показывает платежные возможности предприятия при условии не только своевременного расчета с дебиторами, но и при продаже всех запасов 1,5-2 179

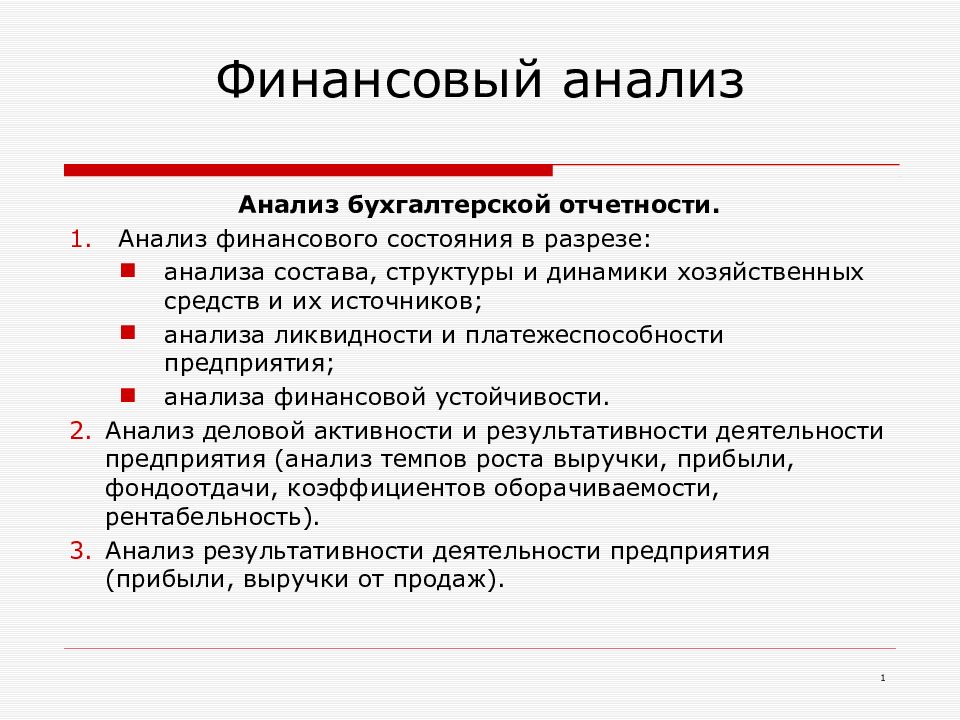

Слайд 180: Анализ финансовых результатов и рентабельности

Исследуется динамика и структура финансовых результатов. Факторный анализ прибыли от продажи продукции (работ, услуг). Расчет показателей рентабельности и выявление резервов роста прибыли и рентабельности. 180

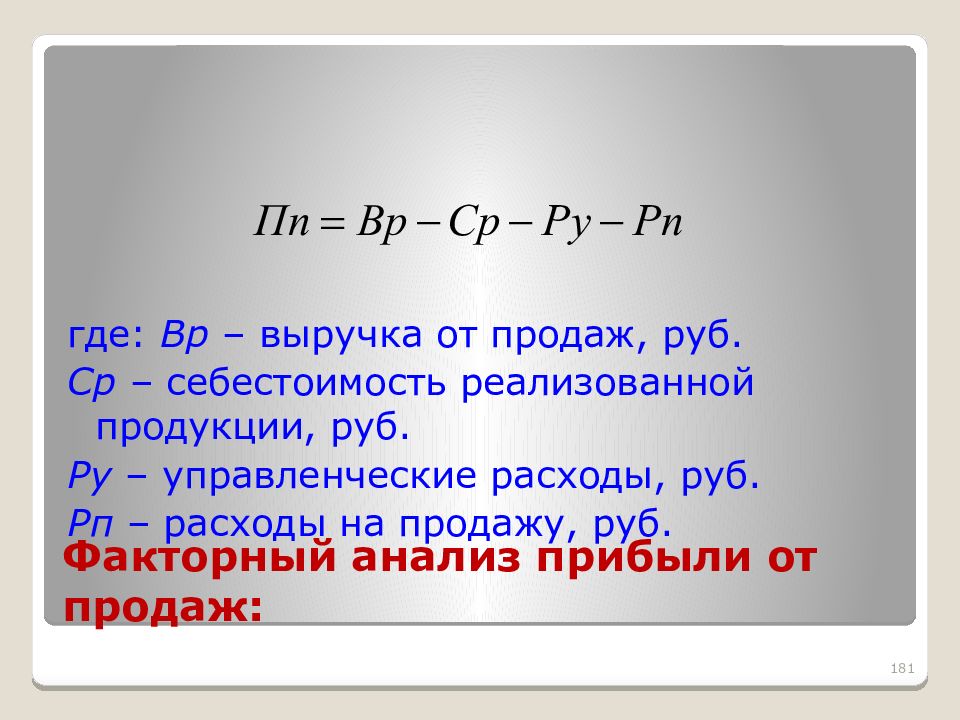

Слайд 181: Факторный анализ прибыли от продаж:

где: Вр – выручка от продаж, руб. Ср – себестоимость реализованной продукции, руб. Ру – управленческие расходы, руб. Рп – расходы на продажу, руб. 181

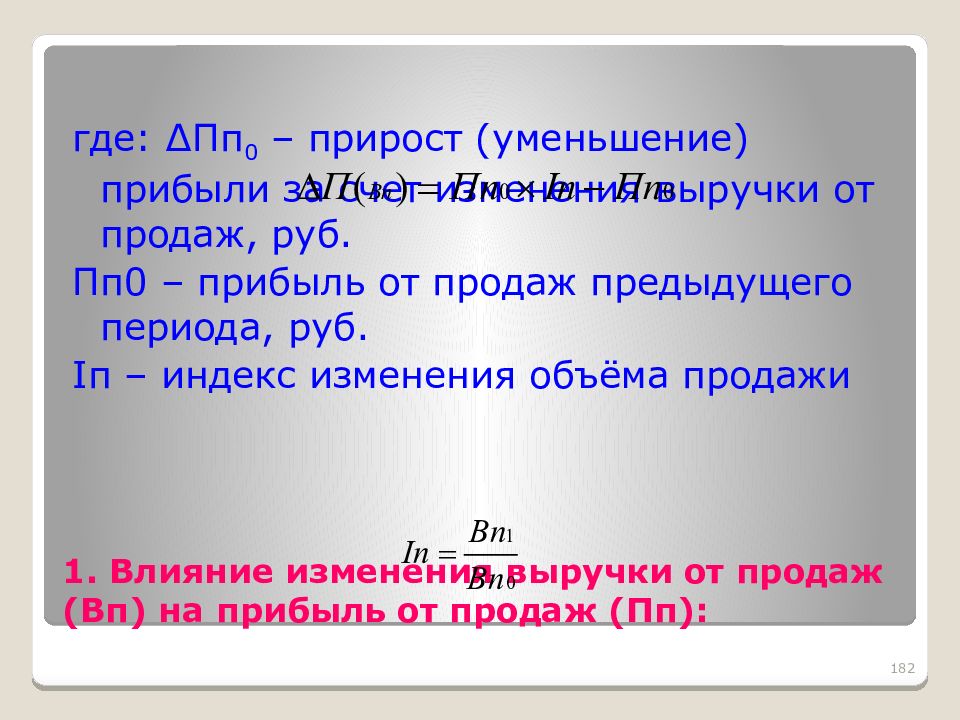

Слайд 182: 1. Влияние изменения выручки от продаж ( Вп ) на прибыль от продаж ( Пп ):

где: ∆Пп 0 – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения выручки от продаж, руб. Пп0 – прибыль от продаж предыдущего периода, руб. I п – индекс изменения объёма продажи 182

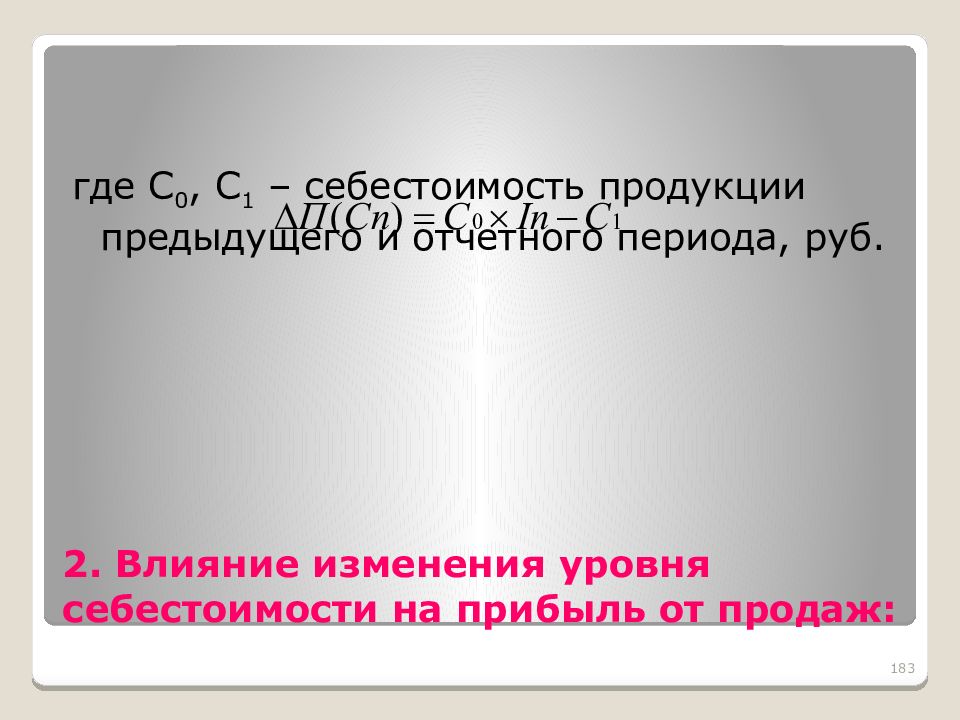

Слайд 183: 2. Влияние изменения уровня себестоимости на прибыль от продаж:

где С 0, С 1 – себестоимость продукции предыдущего и отчетного периода, руб. 183

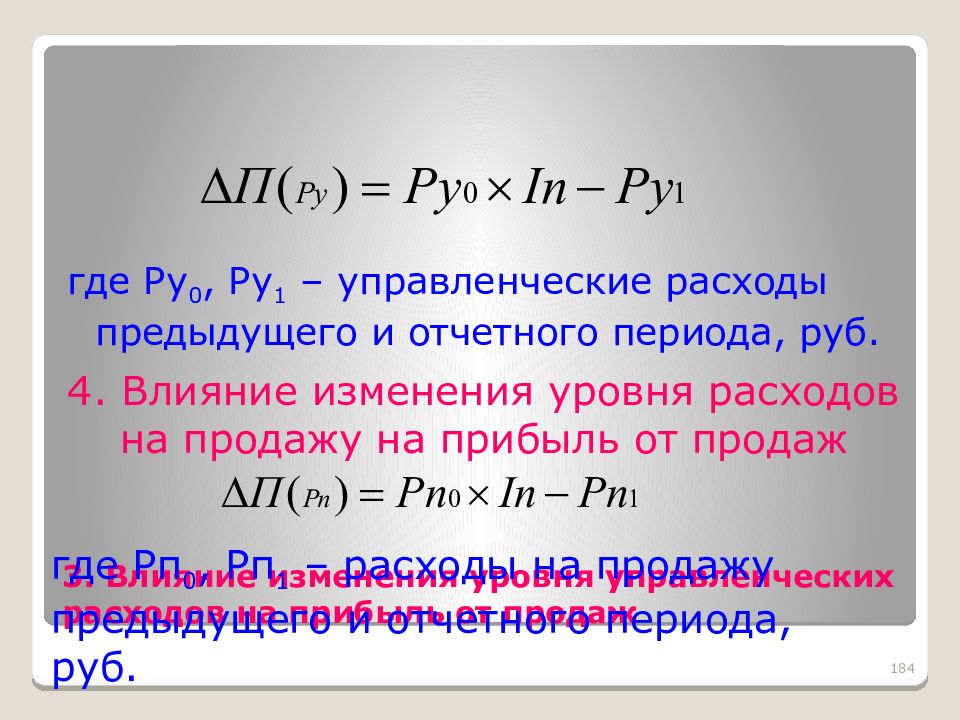

Слайд 184: 3. Влияние изменения уровня управленческих расходов на прибыль от продаж

где Ру 0, Ру 1 – управленческие расходы предыдущего и отчетного периода, руб. 184 4. Влияние изменения уровня расходов на продажу на прибыль от продаж где Рп 0, Рп 1 – расходы на продажу предыдущего и отчетного периода, руб.

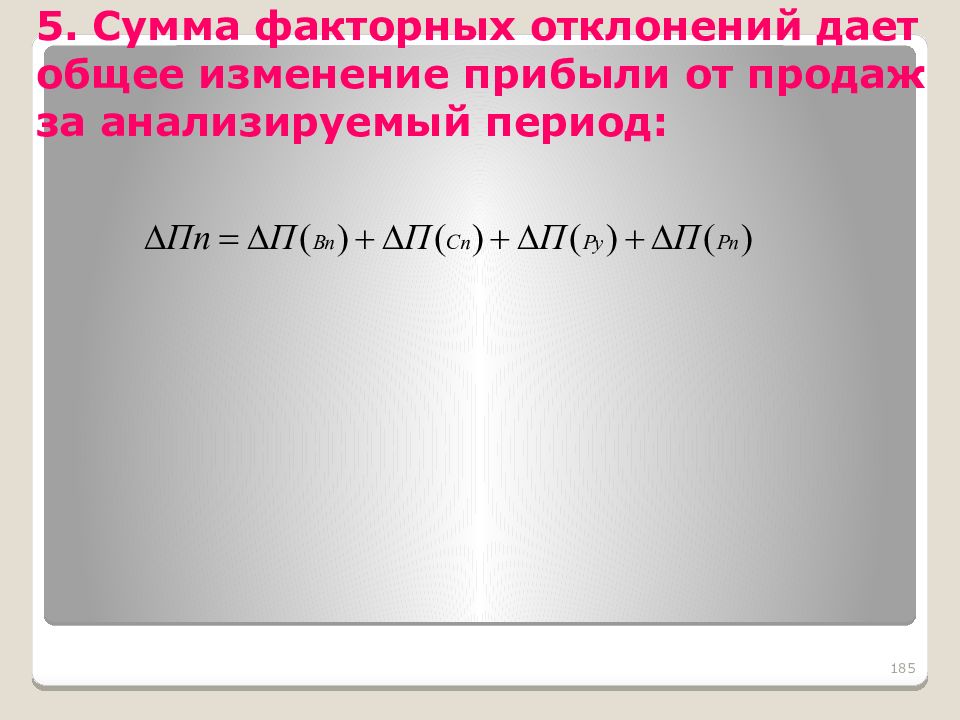

Слайд 185: 5. Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от продаж за анализируемый период:

185

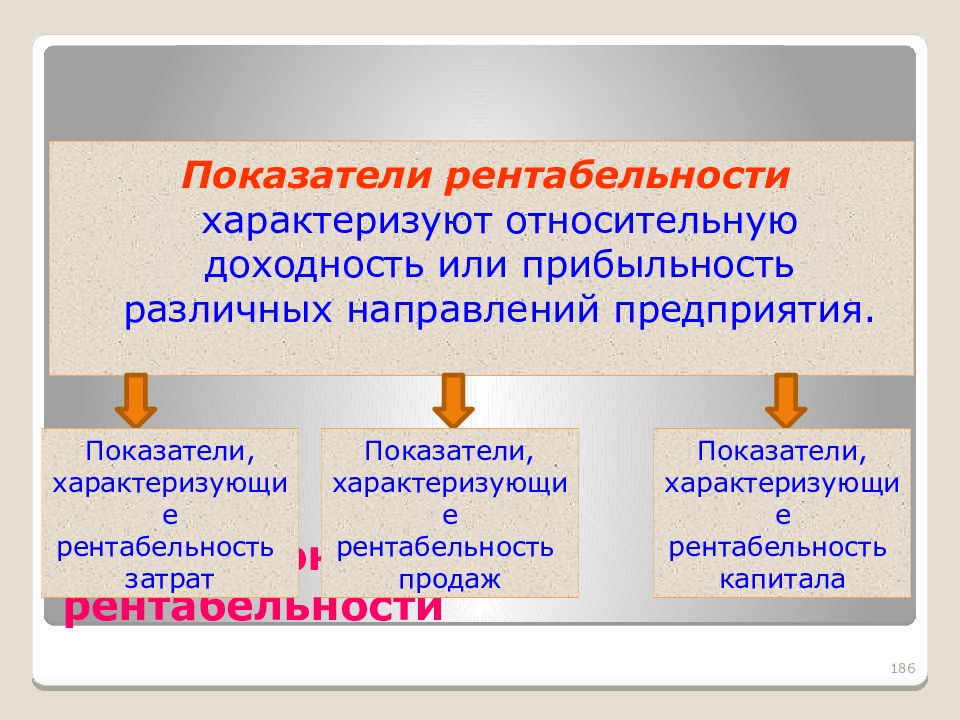

Слайд 186: Анализ показателей рентабельности

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность или прибыльность различных направлений предприятия. 186 Показатели, характеризующие рентабельность продаж Показатели, характеризующие рентабельность затрат Показатели, характеризующие рентабельность капитала

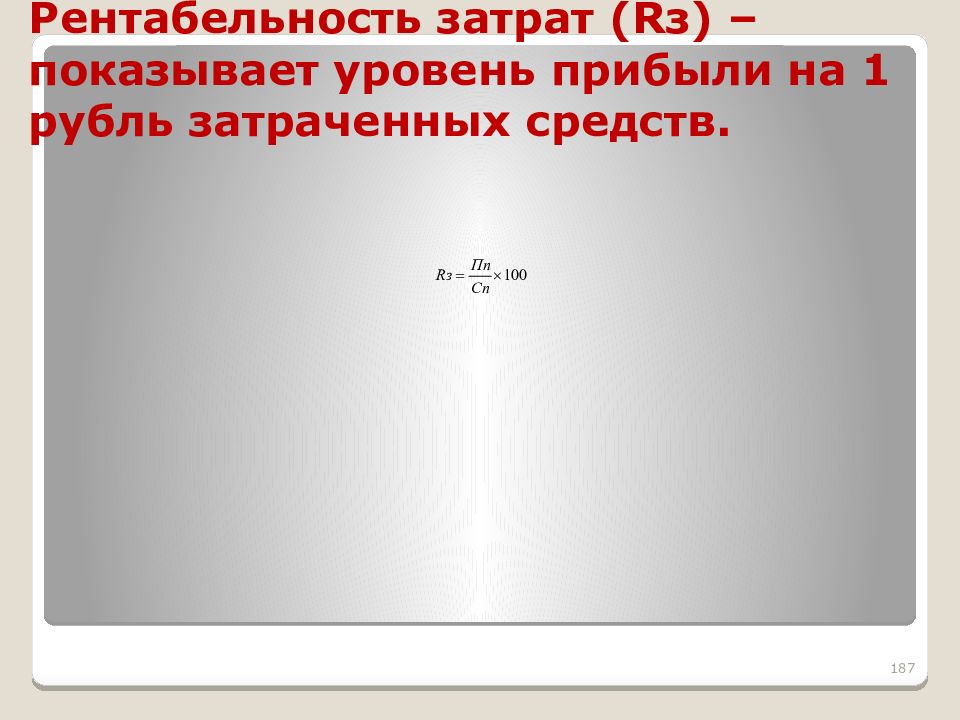

Слайд 187: Рентабельность затрат ( R з ) – показывает уровень прибыли на 1 рубль затраченных средств

187

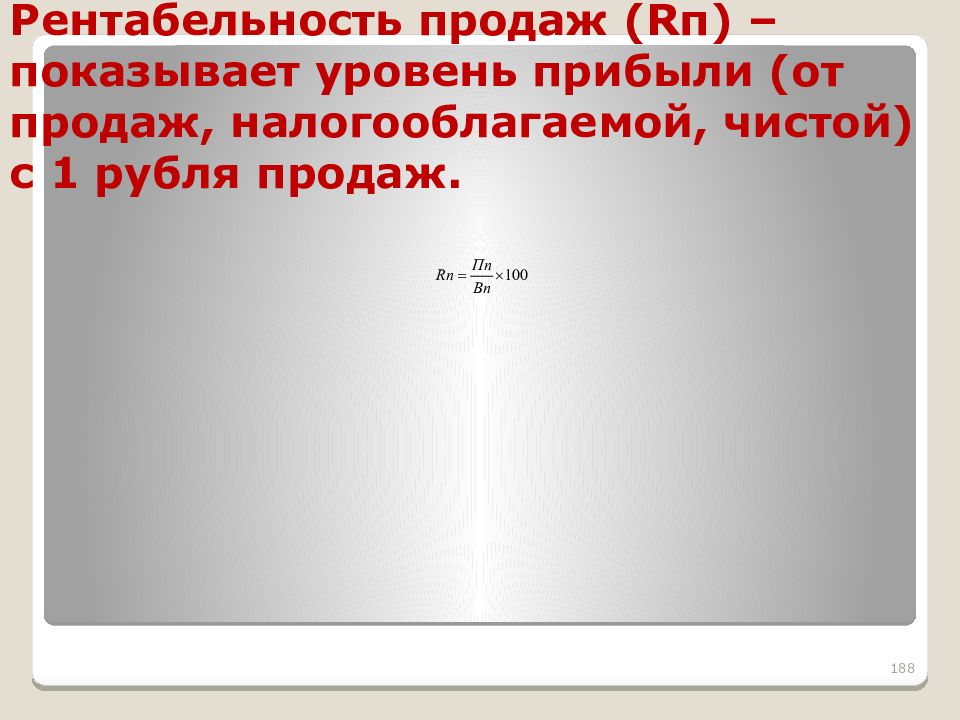

Слайд 188: Рентабельность продаж ( R п ) – показывает уровень прибыли (от продаж, налогооблагаемой, чистой) с 1 рубля продаж

188

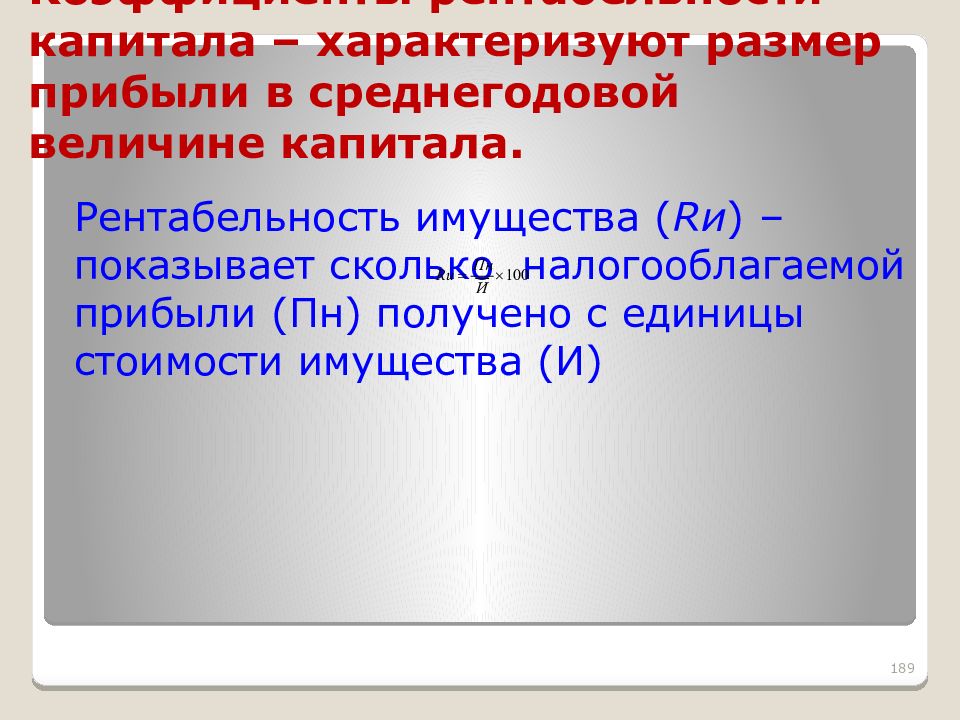

Слайд 189: Коэффициенты рентабельности капитала – характеризуют размер прибыли в среднегодовой величине капитала

189 Рентабельность имущества ( R и ) – показывает сколько налогооблагаемой прибыли ( Пн ) получено с единицы стоимости имущества (И)

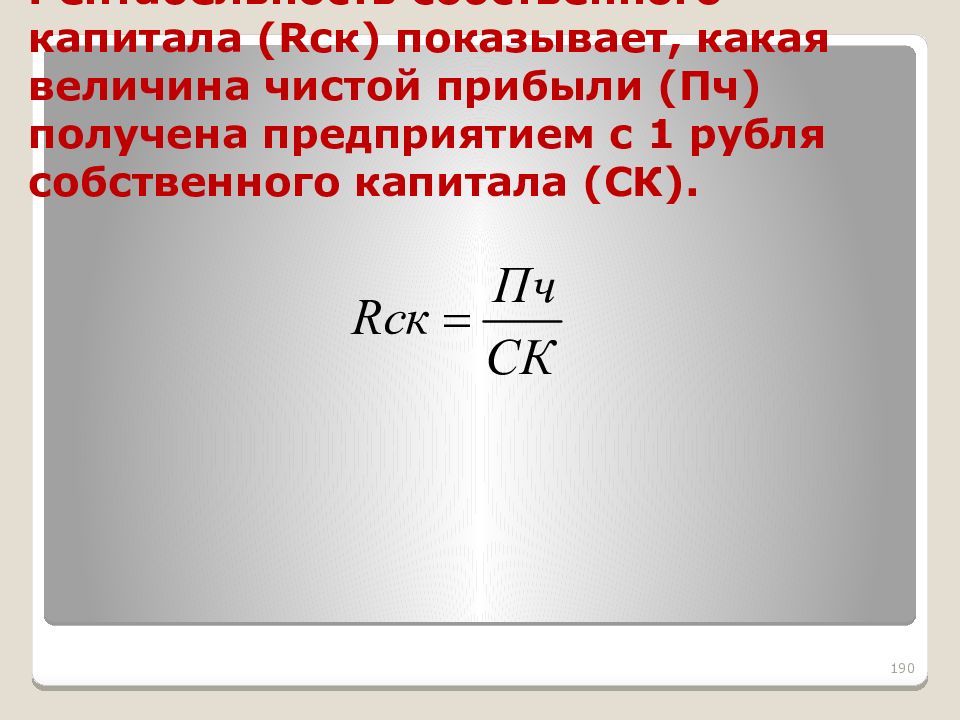

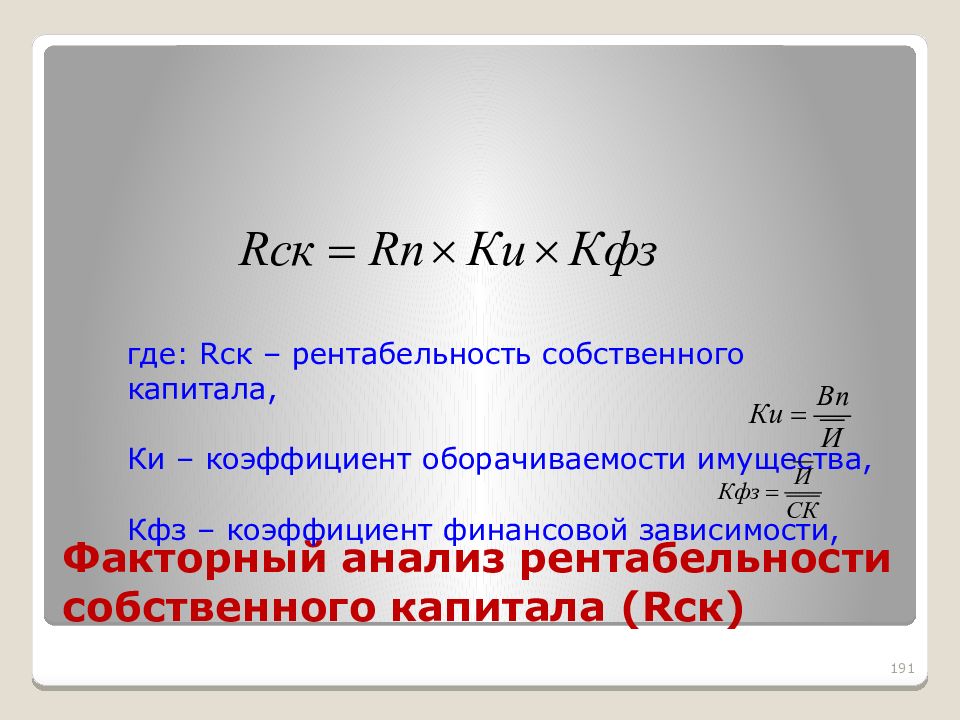

Слайд 190: Рентабельность собственного капитала ( R ск ) показывает, какая величина чистой прибыли ( Пч ) получена предприятием с 1 рубля собственного капитала (СК)

190