Первый слайд презентации

Доцент кафедры управления персоналом, документоведения и архивоведения, кандидат исторических наук, доцент Мельничук Александр Васильевич тел. 8-926-278-53-64, адрес эл. почты mav68@rambler.ru Лекция 6.1 История специальности архивиста Дисциплина Введение в документоведение и архивоведение

Слайд 2: Зарождение архивов

2 Документы, книги, материальные ценности и сокровища имели общее место хранения - в скотнице, казне, сокровищнице. Хранителями документов выступали тиуны и ключники князя, заведовавшие его казной. С появлением христианства на Руси большие комплексы документов складываются в церквах и монастырях, сначала в ризницах, вместе с церковной утварью, книгами, а затем хозяйственной казне.

Слайд 3: Зарождение архивов

3 Вместе с зарождением феодальных поместий в процессе их деятельности возникают феодальные архивы, в том числе и городские. Специфическая черта феодальных архивов - дробность и множественность. Их документы активно использовались - в ежедневной хозяйственной деятельности, в летописании.

4 В каждом княжестве имелись свои княжеские скотницы. Документы феодальных княжеств в междоусобицах переходили из рук в руки. Была практика уничтожения нежелательных документов и документов, юрисдикция которых аннулировалась. Возникают и многочисленные церковные и монастырские «архивы», хранение дел в них занимаются дьяки.

5 Ларь Св. Троицы В Псковской феодальной республике в Троицком соборе находился особый «ларь» с документами, ставший своеобразным «государственным архивом» Пскова. Хранение в «Ларе Св. Троицы» любого государственного или частного документа придавало ему силу и значение бесспорного акта. «Ларем» заведовал «ларник» - не только хранитель документов, но и чиновник, скреплявший акты городской печатью. В «Ларе» существовал уже какой-то перечень документов, позволявший ориентироваться в нем.

Слайд 6: Архивы в централизованном государстве

6 Ликвидируя политическую самостоятельность феодальных княжеств и отвоевывая земли у Литвы, московские князья увозили в Москву и их документальное наследие. В руках московских князей оказывается документы так называемого «татарского письма», документы периода Золотой Орды. дефтери ярлыки пайцзы

Слайд 7: Царский архив

7 Основу которого составили документы Московского великокняжеского архива Документы Московского княжества хранились в казне. Казна и Казенный двор сочетали функции хранилища материальных ценностей, государственной канцелярии, государственного архива. Во второй половине XVI века было составлено несколько описей на этот архив. Документы Царского архива хранились в разных ящиках, ларях, коробах. Дела увязывали в «связки» или «свертки» обычно по единству содержания их документов. Строгой системы размещения документов не было, как не было и четких общепринятых приемов их описания

Слайд 8: Царский архив

8 Появились архивы - собрания документов, более или менее отделенных от самих столов и повытий (их складировали в специальных помещениях - «казенках») После 1626 г. для приказов было выстроено каменное двухэтажное здание в Кремле. Хранить и описывать документы в архиве стали более тщательно и подробно. Правила хранения документов были довольно строгими - с ночными дежурствами, со сменными дневальными внутри и снаружи. В 1680 году специальным указом приказы обязывались «дела описать и счесть» и предъявить описи царю. В приказных архивах в это время появляется такой важный элемент учета, как нумерация архивных дел

Слайд 10: Архивы местных учреждений

10 При земствах для хранения документов создаются при земских избах «земские ларцы», в которых хранились материалы по судебным делам над посадским и черносошным населением, дела по сбору податей и пошлин, и т.д. Огромное количество документов на местах хранилось в архивах монастырей и церквей, которые отличались сравнительно высокий уровень учета и описания документов. Документы на местах, в провинции хранили в лукошках, ларях, сундуках, коробах. Состояние документов на местах было намного хуже, чем в столице. Огромный ущерб местным архивам наносили пожары, нерадивые местные чиновников, войны и восстания.

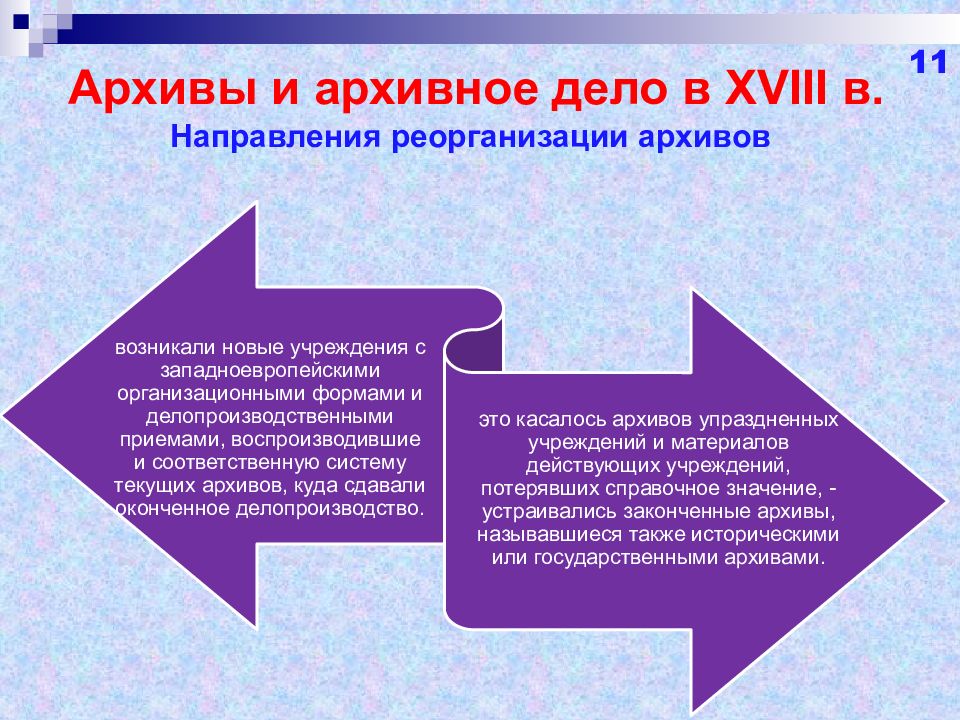

Слайд 12: Архивы и архивное дело в XVIII в

12 Создание первого в России исторического архива Реорганизация архивов сопровождалась объединением, разделением, перемещением, в ходе которого многие документы потерялись. Первый в России исторический или государственный архив образовался на базе архива Посольского приказа. В 1720 году при учрежденной в Петербурге Коллегии иностранных дел складывается текущий архив 5 августа 1724 года в Москве старые архивные фонды Посольского приказа были преобразованы в Московский архив Коллегии иностранных дел (с 1832 года Московский главный архив Министерства иностранных дел).

Слайд 13: Архивы и архивное дело в XVIII в

13 Архивы высших учреждений Архив Сената, созданный в 1711 году в Москве, в 1713 году перевели в Петербург, образовалось два архива - московский и петербургский. В этом архиве в дальнейшем концентрировались многие важные политические документы. В петербургском сенатском архиве в 1719 году впервые учреждается должность «архивариус». В 1721 году был создан святейший правительствующий Синод, большой документальный массив которого в 1738 году стал самостоятельной структурной частью Синода со своим архивариусом. Кабинет его императорского величества (1704-1727) - вначале личной канцелярии Петра I; Архив Верховного тайного совета (1726-1731), (туда поступил архив Кабинета Петра I); фонд Кабинета министров (1731-1741); Кабинет ее величества - с 1741 года (Елизаветой Петровной )

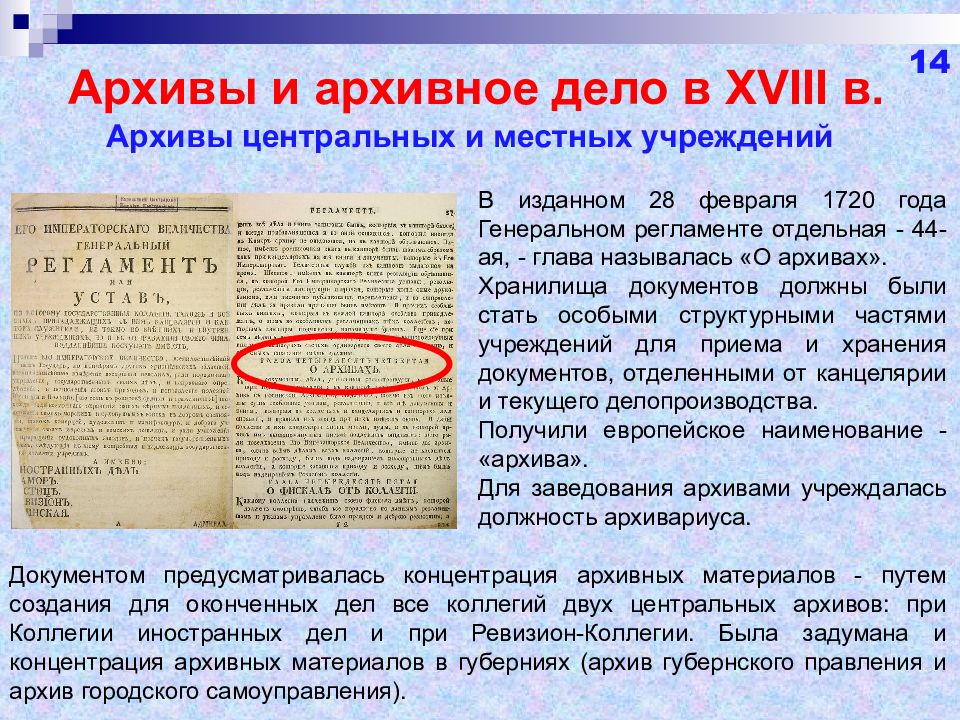

Слайд 14: Архивы и архивное дело в XVIII в

14 Архивы центральных и местных учреждений В изданном 28 февраля 1720 года Генеральном регламенте отдельная - 44-ая, - глава называлась «О архивах». Хранилища документов должны были стать особыми структурными частями учреждений для приема и хранения документов, отделенными от канцелярии и текущего делопроизводства. Получили европейское наименование - «архива». Для заведования архивами учреждалась должность архивариуса. Документом предусматривалась концентрация архивных материалов - путем создания для оконченных дел все коллегий двух центральных архивов: при Коллегии иностранных дел и при Ревизион-Коллегии. Была задумана и концентрация архивных материалов в губерниях (архив губернского правления и архив городского самоуправления).

Слайд 16: Архивы и архивное дело в XVIII в

16 Постановка архивного дела Указ 1726 года требовал содержать архивы в «сохранных» сухих местах, чинить крыши этих помещений. Указ 1736 года предписывал для архивов строить каменные палаты со сводами и полами каменными и с затворами у дверей и у окон и с решетками железными Архивам учреждений стали отводить нижние этажи, а иногда и подвалы Не хватало помещений В каменных зданиях документы гнили и плесневели Архивные помещения были перегружены. Не хватало и шкафов, и дела по-прежнему хранили на полу.

Слайд 17: Архивы и архивное дело в XVIII в

17 Постановка архивного дела Архивариус был единственной штатной единицей архива (однако он имел и другие обязанности по учреждению) Для помощи в разборке дел привлекались канцеляристы и копиисты Обязанности архивиста входило: охрана и надзор за документами должны были выдавать требуемые справки

Слайд 19: Архивное дело во второй половине XVIII в

19 Новые исторические архивы Дела всех упраздненных учреждений подлежали сдаче в созданный в том же 1780 году Петербургский государственный архив старых дел. 2 октября 1782 года был учрежден Московский государственный архив старых дел. Архивы старых дел подчинялись Сенату, имели свой штат сотрудников.

Слайд 20: Архивное дело во второй половине XVIII в

20 Архивы на местах вопреки проекту времени Петра I о создании двух архивов в каждой губернии, указом 1781 года каждому новому местному учреждению предписывалось иметь собственный архив. Вследствие этого возникло большое количество канцелярских архивов, куда поступали и дела из ликвидированных центральных учреждений.

Слайд 21: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

21 Первая четверть XIX века Создание министерств положило начало множественности и дробности ведомственных архивов. При министерствах создавались департаменты, при каждом из них - свой архив. Дробность и множественность, узкая ведомственность характеризовала и архивы в провинции.

Слайд 22: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

22 Первая четверть XIX века Тяжелый урон архивам нанесла война. Архивам российских столиц пришлось пережить эвакуацию и оккупацию. Из Москвы эвакуировали также небольшую часть архивов, причем, также с опозданием. Неэвакуированные московские архивы сильно пострадали во время французской оккупации.

Слайд 23: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

23 Первая четверть XIX века Розенкампф Г.А. План о приведении в лучшее устройство архивов вообще объединение всех столичных исторических архивов в единый государственный архив; подчинение единого государственного архива Главному управлению архивами; составление единой описи на все дела государственного архива для облегчения использования архивных материалов; укрепить архивы сведущими, грамотными людьми, обучать архивистов.

Слайд 24: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

24 Вторая четверть XIX века В 1826-1842 годах создаются I, II, III, IV, V, VI отделения Собственной его императорского величества канцелярии. В 1827 году был учрежден центральный архив Морского министерства. В 1828 году документы ведомства государственного контроля были объединены в Общий контрольный архив. В 1852 году были объединены все архивы Министерства государственных имуществ.

Слайд 25: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

25 Вторая четверть XIX века Одним из самых значимых исторических архивов в этот период оставался Московский архив коллегии иностранных дел. Архив стал важнейшим архивным и научным центром. В 1851 году была создана коллекция документов допетровского времени - Государственное древлехранилище хартий и рукописей

Слайд 26: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

26 Вторая четверть XIX века После разделов Польши и введения на территории Белоруссии, Литвы и Украины общероссийских губернских учреждений, провинциальные архивы пришли в большое запустение. Они стали широкой ареной фальсификации документов для приобретения дворянского звания

Слайд 27: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

27 Вторая четверть XIX века В середине XIX века местные органы власти получили разрешение уничтожать архивные документы. Совершенствуется дело описания архивных документов. Большой вклад в это внес и Комитет для описания московских архивов и лично член этого Комитета П.И. Иванов В 30-50-е годы XIX века наблюдается значительное усиление интереса ученых к работе в архивах особенно в местных.

Слайд 28: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

28 Вторая четверть XIX века Строев Павел Михайлович выступил с собственным проектом собирания архивных материалов по всей России. Экспедиция обнаружила массовую гибель архивных материалов в провинции. Архивные документы гнили, горели, ветшали. Другой вывод, необходимость подготовки грамотных архивных кадров, создания «археографической школы» Главным результатом Археографической экспедиции Строева стало создание в 1834 году Археографической комиссии, которая ввела собранные экспедицией документы в научный оборот.

Слайд 29: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

29 Вторая половина XIX века - 1917 год Пристальное внимание архивистов начинают привлекать вопросы экспертизы ценности документов. Значимой становится задача упорядочения и описания архивных дел. Дела архивов были подвергнуты перегруппировке по принципу принадлежности.

Слайд 30: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

30 Вторая половина XIX века - 1917 год Был создан ряд новых учреждений, в архивах которых отлагались документы об их деятельности. Возник Совет министров. В 60-70-е годы были созданы единые архивы в большинстве министерств.

Слайд 31: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

31 Вторая половина XIX века - 1917 год Выпускник юридического факультета Московского университета, ставший затем его профессором, Калачов к времени представления своего проекта успел поработать в Археографической комиссии, Московском главном архиве МИД, участвовал в подготовке реформ 60-х годов, а в 1865 году возглавил Московский архив Министерства юстиции. В 1852-1853 годах Калачов совершил археографические экспедиции по ряду губерний России, обследуя архивы присутственных мест и частные хранилища документов. Калачов Николай Васильевич

Слайд 32: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

32 Вторая половина XIX века - 1917 год Проект предполагал, в частности, следующее: все существовавшие архивы должны были быть разбиты на текущие архивы при учреждениях, и центральные исторические архивы; центральные исторические архивы должны быть разделены на две категории: центральные архивы при высших правительственных учреждениях и министерствах, и центральные архивы для каждой губернии; в справочных архивах должны были функционировать разборочные комиссии; в центральных губернских архивах особые комиссии должны были отбирать на хранение дела, имеющие научное значение.

Слайд 33: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

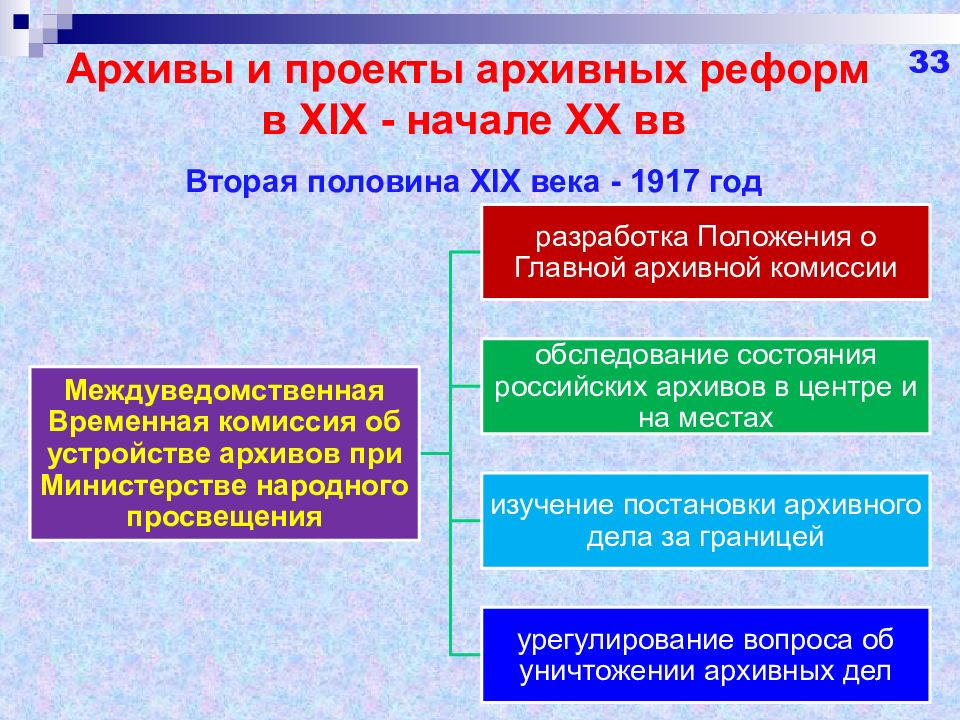

33 Вторая половина XIX века - 1917 год

Слайд 34: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

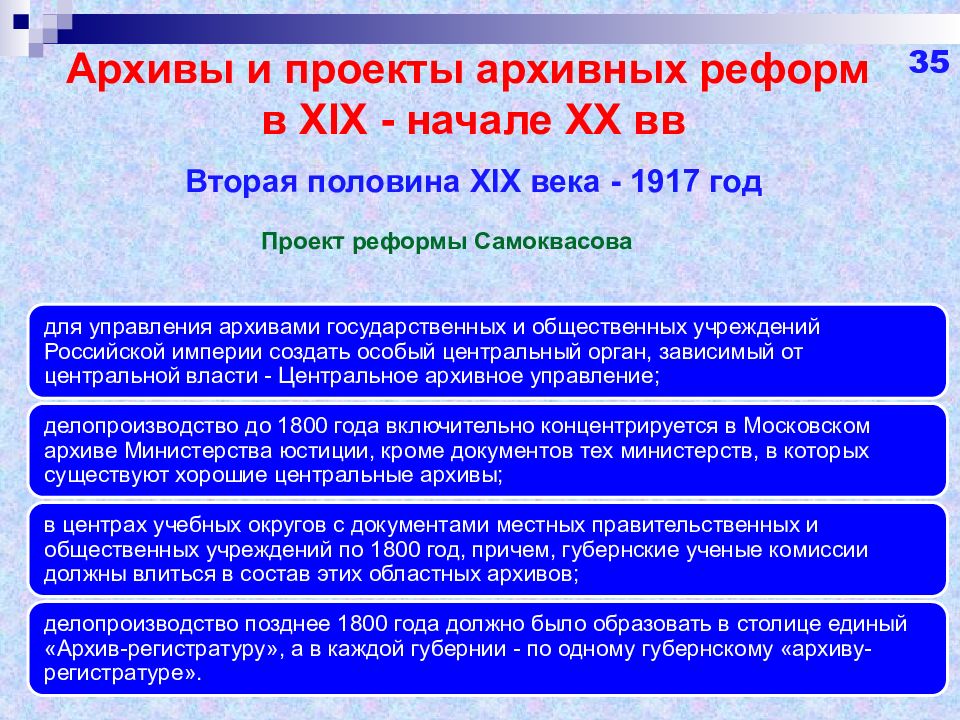

34 Вторая половина XIX века - 1917 год русский археолог, историк права, архивовед. В 1868 году окончил юридический факультет Петербургского университета с отличием, получив степень кандидата. Был ординарным профессором истории русского права в Варшавском и экстраординарным профессором истории русского права в Московском университетах, преподавал также в Московском императорском лицее, читал открытые лекции по археологии и истории. Самоквасов Дмитрий Яковлевич

Слайд 35: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

35 Вторая половина XIX века - 1917 год Проект реформы Самоквасова

Последний слайд презентации: Доцент кафедры управления персоналом, документоведения и архивоведения,: Архивы и проекты архивных реформ в XIX - начале XX вв

36 Вторая половина XIX века - 1917 год Архивы в годы первой мировой войны Созданное в 1914 году Центральное хранилище военно-исторических дел действующей армии. Дела штаба верховного главнокомандующего поступали непосредственно в Военно-ученый архив. При штабах фронтов учреждались полевые отделения Военно-ученого архива, а при штабах армий - особые делопроизводства, передававшие важные документы в Центральное хранилище.