Первый слайд презентации: Доклад на тему: «Перфорация желудка и двенадцатиперстной кишки»

Подготовили: Студенты 4 курса ЛФС Группы 1051 Исаченко Роман Зайцева Полина

Слайд 2

Перфорация, или прободение, язвы желудка и 12-перстной кишки – это прорыв язвы в свободную брюшную полость с поступлением в нее желудочно-дуоденального содержимого. В 75% случаев перфоративная язва располагается в двенадцатиперстной кишке, чаще наблюдается у мужчин в возрасте 20 – 40 лет с кратким язвенным анамнезом (до 3 лет).

Слайд 3: Классификация

По локализации: а) язвы желудка: малой кривизны (кардиальные, антральные, препилорические, пилорические), передней стенки ( антральные, препилорические, пилорические), задней стенки ( антральные, препилорические, пилорические); б) язвы двенадцатиперстной кишки: передней стенки, задней стенки. По течению: а) прободение в свободную брюшную полость, б) прободение прикрытое, в) прободение атипичное. Выделяют 3 фазы клинического течения перфоративной язвы: 1) фазу шока, 2) фазу “мнимого благополучия”, и 3) фазу распространенного перитонита.

Слайд 4: Этиология и патогенез

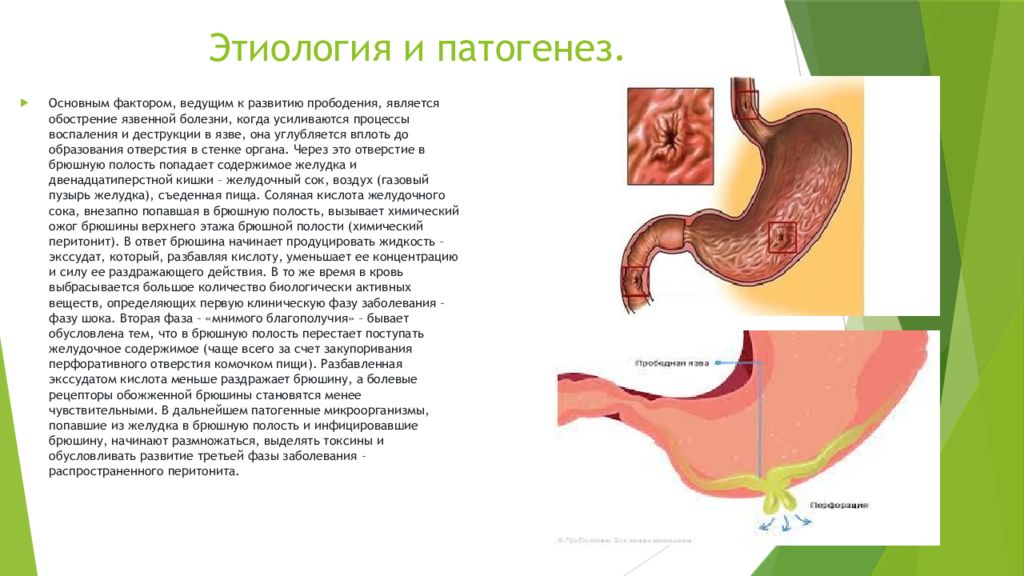

Основным фактором, ведущим к развитию прободения, является обострение язвенной болезни, когда усиливаются процессы воспаления и деструкции в язве, она углубляется вплоть до образования отверстия в стенке органа. Через это отверстие в брюшную полость попадает содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки – желудочный сок, воздух (газовый пузырь желудка), съеденная пища. Соляная кислота желудочного сока, внезапно попавшая в брюшную полость, вызывает химический ожог брюшины верхнего этажа брюшной полости (химический перитонит). В ответ брюшина начинает продуцировать жидкость – экссудат, который, разбавляя кислоту, уменьшает ее концентрацию и силу ее раздражающего действия. В то же время в кровь выбрасывается большое количество биологически активных веществ, определяющих первую клиническую фазу заболевания – фазу шока. Вторая фаза – «мнимого благополучия» – бывает обусловлена тем, что в брюшную полость перестает поступать желудочное содержимое (чаще всего за счет закупоривания перфоративного отверстия комочком пищи). Разбавленная экссудатом кислота меньше раздражает брюшину, а болевые рецепторы обожженной брюшины становятся менее чувствительными. В дальнейшем патогенные микроорганизмы, попавшие из желудка в брюшную полость и инфицировавшие брюшину, начинают размножаться, выделять токсины и обусловливать развитие третьей фазы заболевания – распространенного перитонита.

Слайд 5: Клиника

1) Боли в верхней половине живота (боли резкие, сильные, сравнивают с «ударом кинжала»). Носят постоянный характер, локализуются вначале в эпигастральной области или в правом подреберье, а затем распространяется по всему животу, чаще по правому боковому каналу. 2) Возможна иррадиация боли в плечо, лопатку или надключичную область: справа- при перфорации пилородуоденальных язв, слева- язв желудка. 3) Сухость во рту. 4) Жажда. 5 ) Тошнота. 6) Возможна рвота рефлектороного характера, учащающаяся при прогрессировании перитонита.

Слайд 6: Диагностика

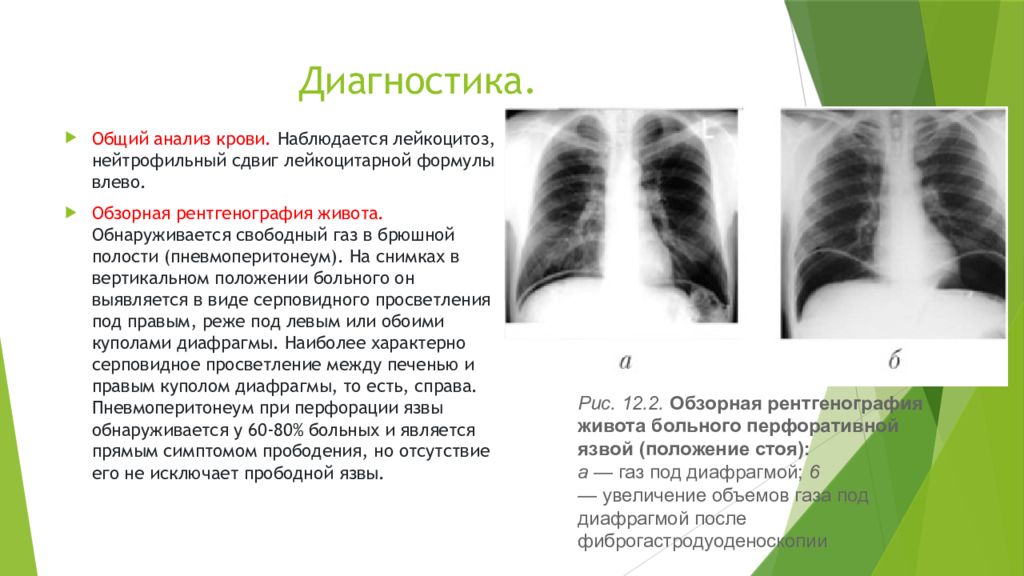

Общий анализ крови. Наблюдается лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Обзорная рентгенография живота. Обнаруживается свободный газ в брюшной полости ( пневмоперитонеум ). На снимках в вертикальном положении больного он выявляется в виде серповидного просветления под правым, реже под левым или обоими куполами диафрагмы. Наиболее характерно серповидное просветление между печенью и правым куполом диафрагмы, то есть, справа. Пневмоперитонеум при перфорации язвы обнаруживается у 60-80% больных и является прямым симптомом прободения, но отсутствие его не исключает прободной язвы. Рис. 12.2. Обзорная рентгенография живота больного перфоративной язвой (положение стоя): а — газ под диафрагмой; 6 — увеличение объемов газа под диафрагмой после фиброгастродуоденоскопии

Слайд 7: Диагностика

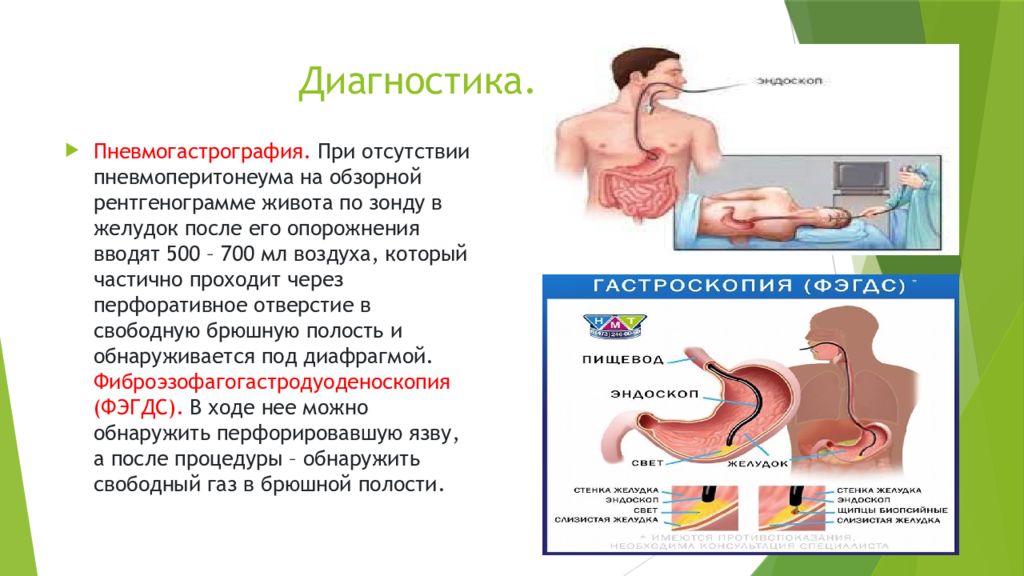

Пневмогастрография. При отсутствии пневмоперитонеума на обзорной рентгенограмме живота по зонду в желудок после его опорожнения вводят 500 – 700 мл воздуха, который частично проходит через перфоративное отверстие в свободную брюшную полость и обнаруживается под диафрагмой. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС). В ходе нее можно обнаружить перфорировавшую язву, а после процедуры – обнаружить свободный газ в брюшной полости.

Слайд 8: Диагностика

Диагностическая лапароскопия. Можно выявить наличие экссудата в брюшной полости, признаки воспаления брюшины и само перфоративное отверстие желудка или двенадцатиперстной кишки. Лапароскопическое ушивание прободной язвы: визуализация перфорации

Слайд 9: Диагностика

Лапароцентез. При абдоминальной пункции, выполняемой ниже пупка, стилет троакара направляется в правое подреберье. После этого вводится 30 – сантиметровая хлорвиниловая трубка, из которой аспирируется экссудат. При сомнении в характере экссудата может быть применена диагностическая проба Неймарка. Для выполнения этой пробы к 2-3 мл экссудата, обнаруженного в брюшной полости, добавляют 4-5 капель 10 % йодной настойки. Если в жидкости имеется примесь желудочного содержимого, то под воздействием йодной настойки она приобретает темное грязновато – синее окрашивание (из-за остатков крахмала). Диагностика «прикрытой» перфорации нередко представляет значительные трудности. Свободный газ в брюшной полости у таких больных выявляется реже, чем при открытом прободении. В диагностике этой формы перфорации важны язвенный анамнез в прошлом, острое начало заболевания, две фазы в клиническом течении – выраженного синдрома перфорации и угасания клинических симптомов.

Слайд 10: Лечение

Больные с перфоративной язвой желудка или двенадцатиперстной кишки подлежат немедленной госпитализации в хирургическое отделение и экстренной операции. Возможные варианты операций: Ушивание язвы однорядным швом в поперечном направлении с аппликацией большим сальником. Ушивание язвы по Опелю – Поликарпову (с тампонадой перфоративного отверстия прядью большого сальника). При этом в перфоративное отверстие вводят прядь большого сальника, и затем узловыми швами в поперечном направлении плотно сближают края перфоративного отверстия и введенной в нее и прошитой прядью большого сальника. Резекция желудка выполняется редко, по строгим показаниям и с учетом противопоказаний. Операции при перфоративных язвах обязательно сопровождаются тщательной санацией брюшной полости, удалением экссудата и излившегося желудочного содержимого из брюшной полости, осушиванием и дренированием ее. Ушивание язвы при ее перфорации можно выполнить как открытым способом, так и с помощью лапароскопической техники.

Слайд 11

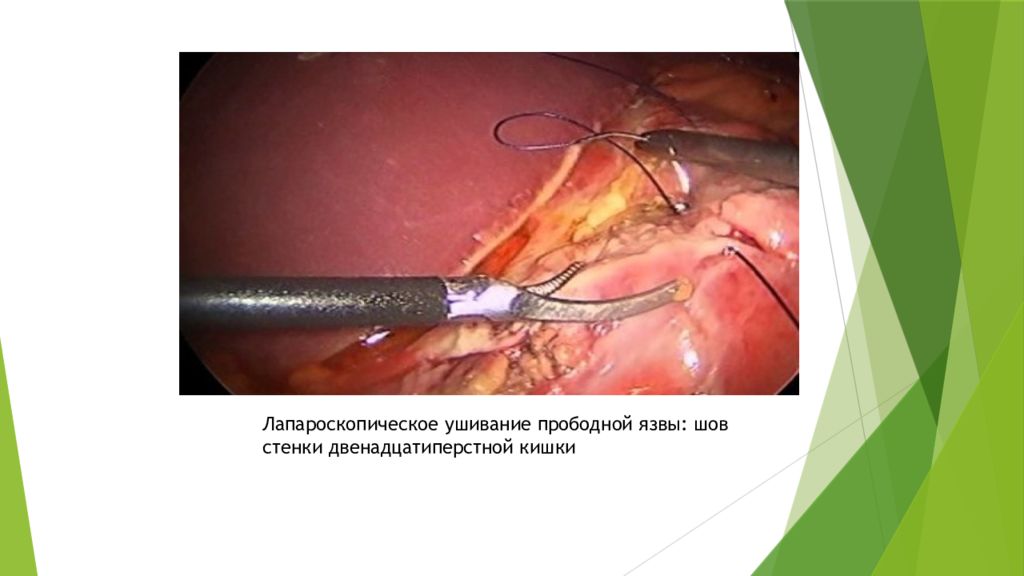

Лапароскопическое ушивание прободной язвы: шов стенки двенадцатиперстной кишки

Слайд 12

Лапароскопическое ушивание прободной язвы: перитонизация линии швов прядью большого сальника