Первый слайд презентации: Дополнительные методы исследования в травматологии и ортопедии

Выполнял, Субраманиан Арун Кумар 527 ТюмГМУ

Слайд 2

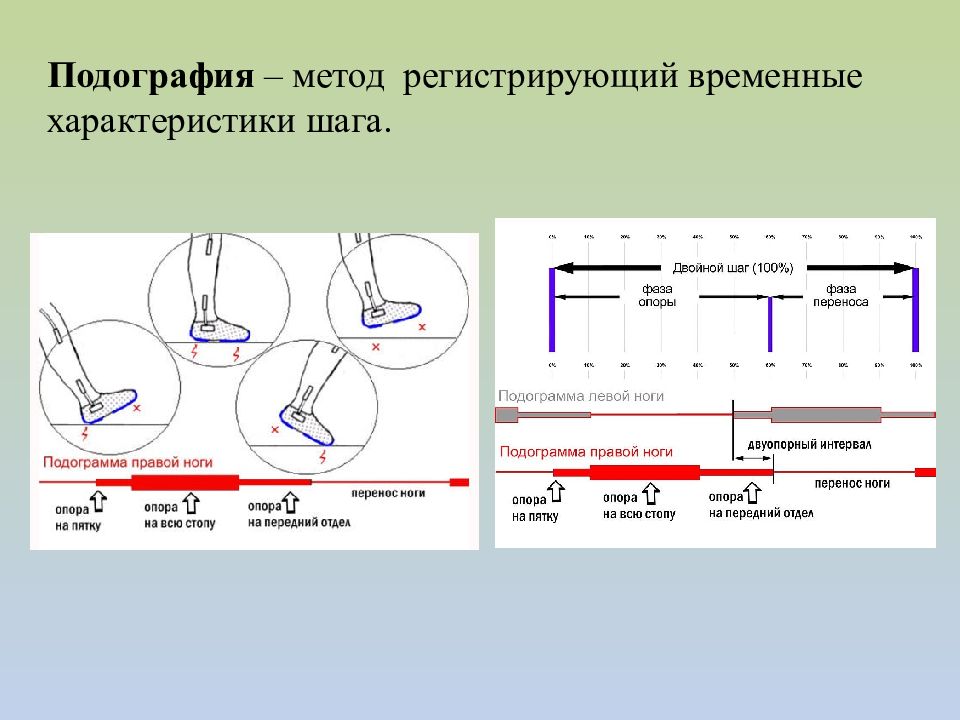

методы Лучевые: Рентгенография ; Рентгеноскопия ; Рентгенологические исследования с контрастированием (ангиография, артропневмография и т.д.); КТ; МРТ ; УЗИ ; ПЭТ (позиционно-эмиссионная томография); сцинтиграфия ; денситометрия Биопсия : пункционная; артроскопическая ; интраоперационная Электофизиологические : ЭМГ; осцилография.; РВГ Биомеханические: гониометрия; стабилометрия ; подография ; плантография Инструментальные артроскопия

Слайд 3

Цели назначения дополнительных методов: Диагностические; Определение тактики лечения, объема оперативного вмешательства, планирование операции и т.д.; Контроль за репаративным процесом, качества проведенного оперативного лечения; Оценка результатов лечения.

Слайд 5

Рентгенограмма – двухмерное проекционное суммационное изображение части тела, где дифференциация анатомических структур возможна при близком расположении тканей разной плотности. Варианты интерпретации плотности: воздух; клетчатка; мягкая ткань (жидкость); кость (обызвествление)

Слайд 6

Показания : диагностика переломов; оценка репарации костной ткани; болевой синдром связанный с костной тканью; заболевания суставов (артриты, артрозы); деформации костей Разрешающая способность увеличивается с увеличением мощности аппарата и дозы облучения Ограничение метода: комплексном нарушение анатомии кости (позвоночник, основание черепа и т.д.; Визуализация мягких тканей имеет первостепенное значение для диагноза (патология хряща, связок и т.д.)

Слайд 7

Условия для правильной интерпретации данных рентгенограмм : выбор укладки пораженного сегмента определяется предполагаемым повреждением, выявленным клинически; выполнение не менее 2-х проекций; пораженная область должна находиться в центре снимка; при дафизарном поражении на рентгенограмме должен фиксироваться один из смежных суставов; при сложных диагностических случаях проводиться рентгеновское исследование здоровой конечности, дополнительные проекции и т.д.

Слайд 8

Рентгеноскопия ( получение движущихся объектов в реальном времени ) : Дополнение к радиологическим методам; Контроль при иньекциях, дренированиях, имплантации устройств

Слайд 9

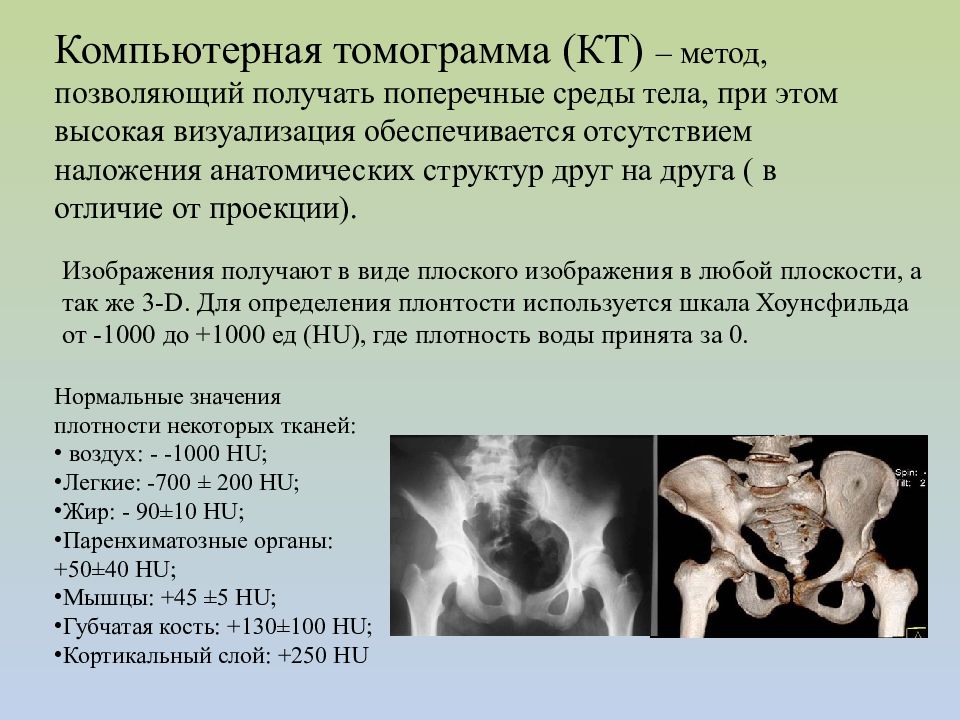

Компьютерная томограмма (КТ) – метод, позволяющий получать поперечные среды тела, при этом высокая визуализация обеспечивается отсутствием наложения анатомических структур друг на друга ( в отличие от проекции). Изображения получают в виде плоского изображения в любой плоскости, а так же 3 -D. Для определения плонтости используется шкала Хоунсфильда от -1000 до +1000 ед ( HU ), где плотность воды принята за 0. Нормальные значения плотности некоторых тканей: воздух: - -1000 HU ; Легкие: -700 ± 200 HU ; Жир: - 90±10 HU ; Паренхиматозные органы: +50±40 HU ; Мышцы: +45 ±5 HU ; Губчатая кость: +130±100 HU ; Кортикальный слой: +250 HU

Слайд 10

Показания для проведения КТ : повреждение комплексных структур (позвоночник, основание черепа и т.д.) планирование оперативных вмешательств (повреждение таза, позвоночника и т.д.); оценка неправильной репарации костной ткани; костная онкология; выявление инородних тел в суставных полостях; определение характеристики костных повреждений для выявления типа остеогенеза и остеопороза

Слайд 11

Магнитно-резонансная терапия (МРТ). Метод основан на взаимодействие свободных протонов водорода и тканей человека в магнитном поле. При включении/выключении радиочастотных импульсов временная релаксация тканей (Т1иТ2), что сопровождается выделением энергии. Качество МРТ определяет: время релаксации Т1 иТ2; Плотность протонов; Параметры последовательности импульсов

Слайд 12

Показания: Визуализация позвоночника; Патология суставов; Опухоли костей и суставов; Повреждения мягких тканей; остеомиелит, инфекции мягких тканей; Контрастирование суставов

Слайд 13

УЗИ Метод основан на использовании звуковых волн высокой частоты для получения изображения мягких тканей Разрешающая способность определяется частотой и мощностью аппарата

Слайд 14

Показания для УЗИ : Патология мягких тканей (связок, мышц, сухожилий); Обширные поверхностные повреждения мягких такней ; Кисты, выпоты в суставы; Визуальный контроль инъекций, аспирации, биопсии тканей; Динамическое наблюдение за регенерацией мягких тканей

Слайд 15

Сцинтиграфия Исследование костно-мышечной системы включает: Изотопное сканирование кости (Тс 99, Ir, остеобластическая активность); Сканы маркированных изотопами лейкоцитов ( лейкосканы ) Показания : Метастатическое поражение кости; Стрессовые переломы; Острый остеомиелит; Метаболические заболевания костей (Болезнь Педжета ); Наличие ортопедических конструкций, нарушающих проведение МРТ

Слайд 16

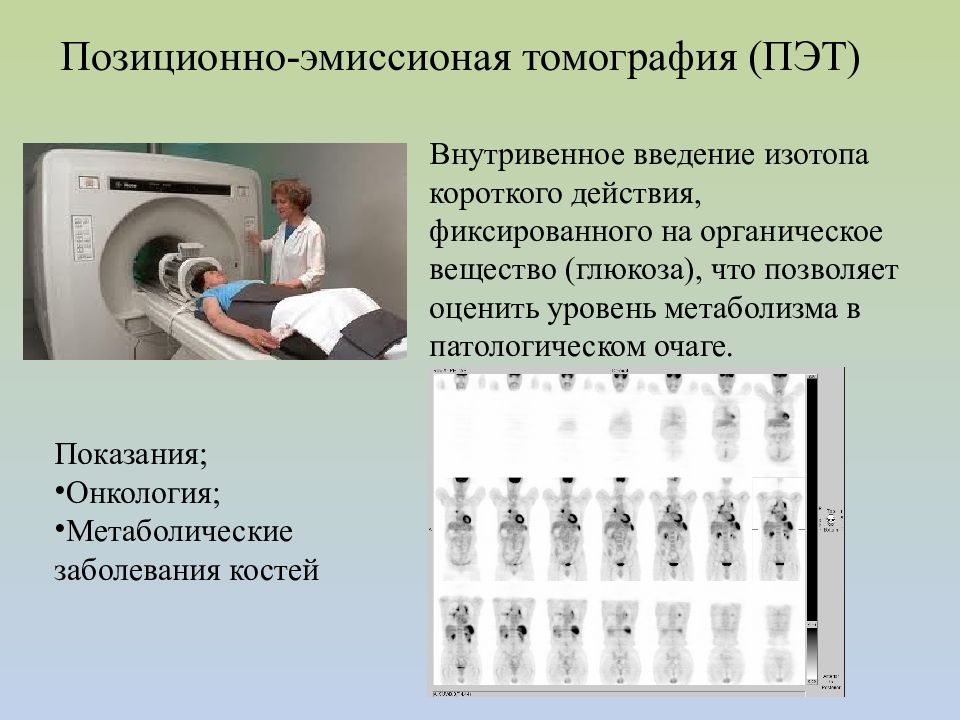

Позиционно-эмиссионая томография (ПЭТ) Внутривенное введение изотопа короткого действия, фиксированного на органическое вещество (глюкоза), что позволяет оценить уровень метаболизма в патологическом очаге. Показания; Онкология; Метаболические заболевания костей

Слайд 17

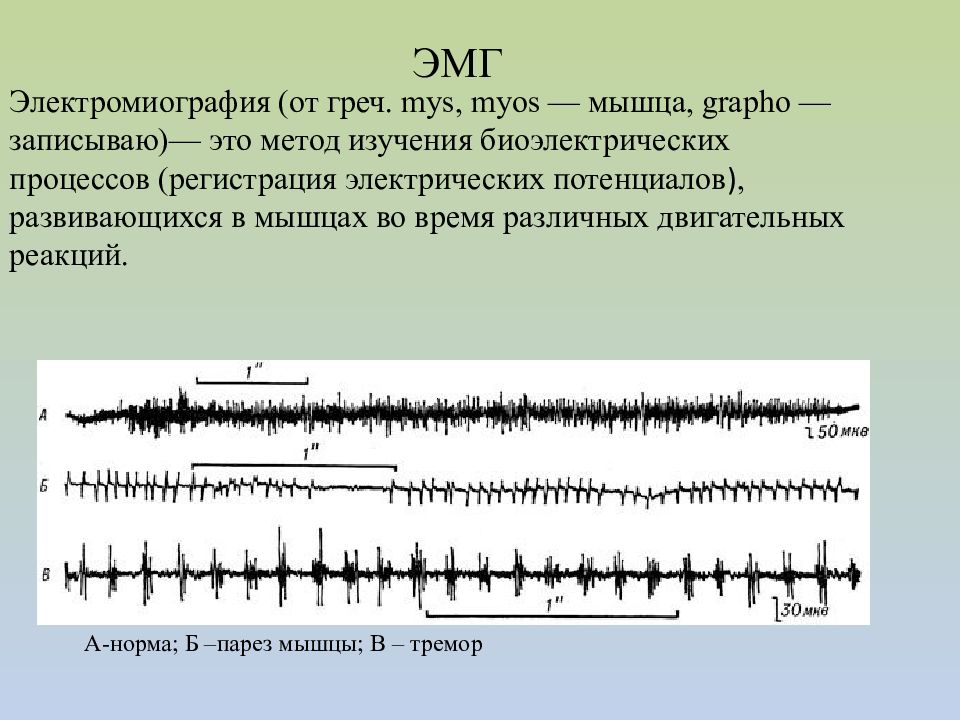

Электромиография (от греч. mys, myos — мышца, grapho — записываю)— это метод изучения биоэлектрических процессов (регистрация электрических потенциалов ), развивающихся в мышцах во время различных двигательных реакций. ЭМГ А-норма; Б –парез мышцы; В – тремор

Слайд 18

Виды миографии : Поверхностная (интерференционная ); Игольчатая; Стимуляционная (в т.ч. транскраниальная стимуляция) Противопоказания: Кардиостимулятор; Инфекции кожи; Психические заболевания; Эпилепсия.

Слайд 19

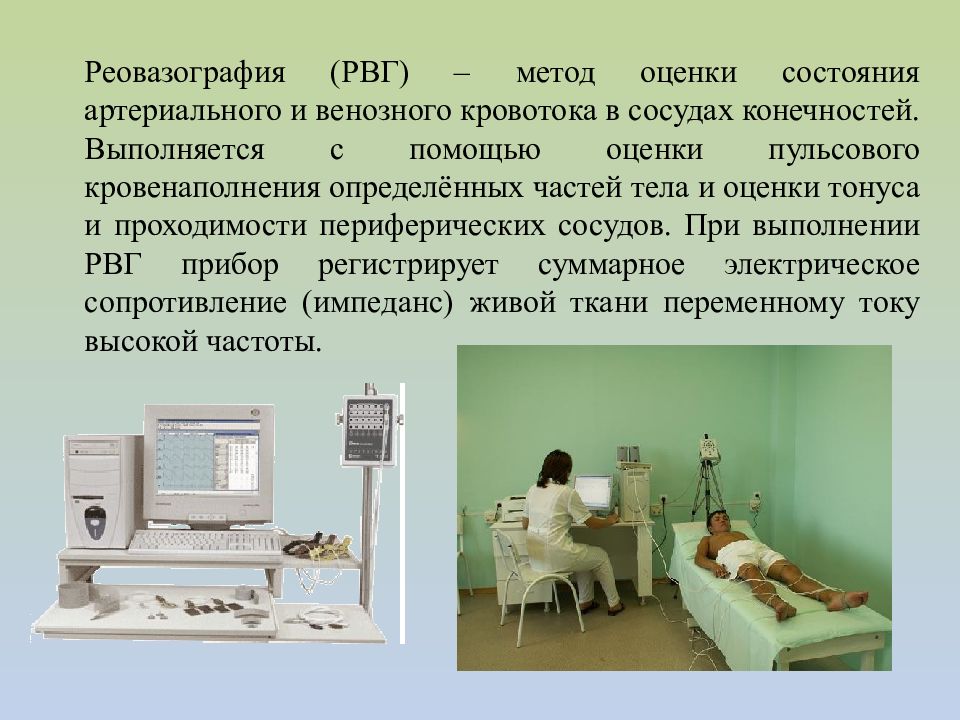

Реовазография (РВГ) – метод оценки состояния артериального и венозного кровотока в сосудах конечностей. Выполняется с помощью оценки пульсового кровенаполнения определённых частей тела и оценки тонуса и проходимости периферических сосудов. При выполнении РВГ прибор регистрирует суммарное электрическое сопротивление (импеданс) живой ткани переменному току высокой частоты.

Слайд 20

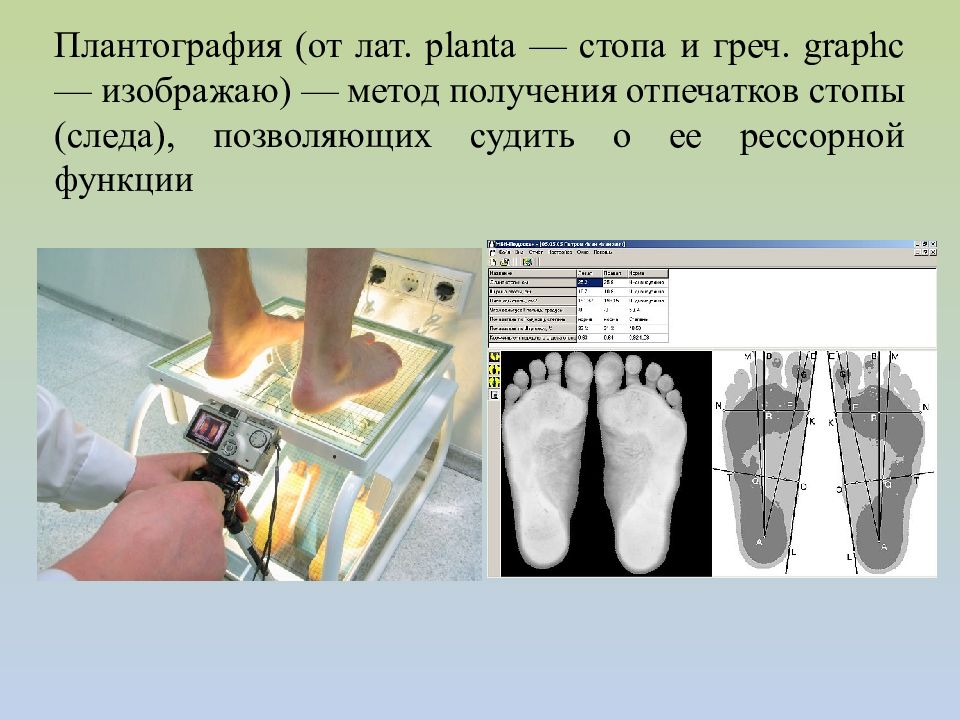

Плантография (от лат. planta — стопа и греч. graphc — изображаю) — метод получения отпечатков стопы (следа), позволяющих судить о ее рессорной функции

Слайд 21

Стабилометрия – электромеханический метод регистрации проекции общего центра масс тела ОЦМ и его колебаний на плоскость опоры при положении обследуемого стоя, а также при выполнении различных диагностических тестов. Исследование применяется для оценки особенностей поддержания вертикальной позы при ходьбе и стоянии.

Слайд 26

История развития артроскопии 1912 – Severin Nordentoft в статье «Об эндоскопии закрытых полостей с использованием троакарного эндоскопа моей конструкции» (повреждение мениска, туберкулезный синовит и т.д.); 1913 - Eugen Bircher «Диагностика повреждений полулунных хрящей»; 1918 – Takagi – исследование суставов у трупов с помощью цистоскопа; 1920 – разработка артроскопа ( Takagi ); 1932 – первые черно-белые фотографии коленного сустава, выполненные при артроскопии; 1931 – Michael Burman усовершенствовал артроскоп, провел артроскопию на голеностопном, тазобедренном, локтевом суставах ; 1955 – Артроскопическая диагностика ксантоматозной опухоли верхнего заворота; 1962 – резекция мениска; 1971 – Watanabe – артроскопия малых суставов; 1976 – Older исследование плечевого сустава; 1978 – Johnson -исследование голеностопного и локтевого суставов;

Слайд 27

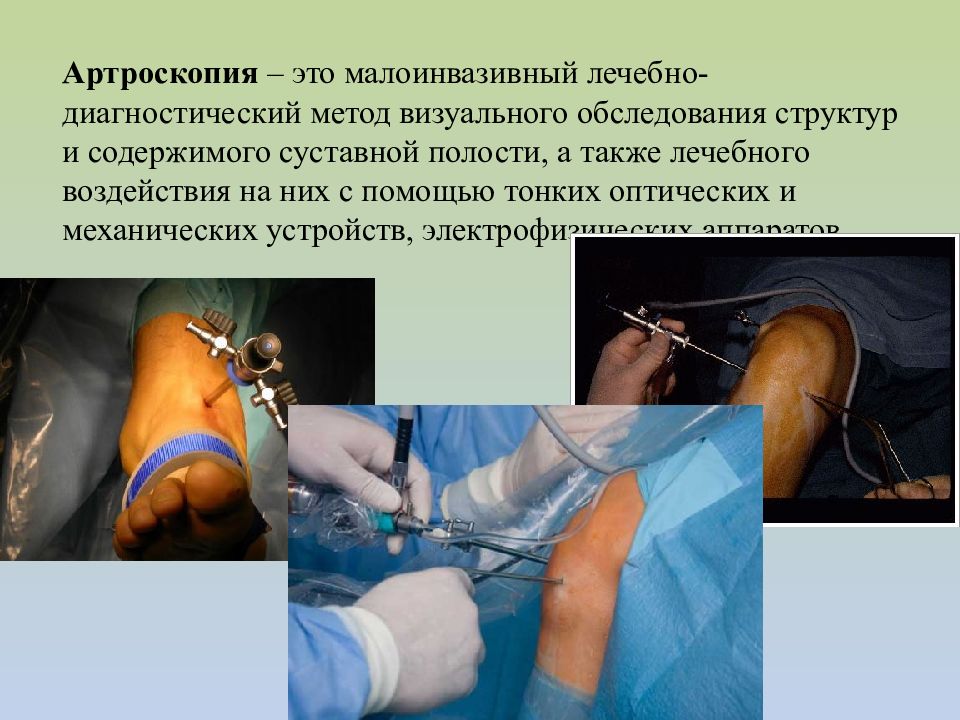

Структуры, которые могут быть оценены при артроскопии коленного сустава. Синовиальная оболочка; Суставной хрящ; Мениски; Крестообразные связки; Патологические складки синовиальной оболочки; Жировое тело; Сухожилие четырехглавой мышцы; Медиальная коллатеральная связка; Пателлофеморальный сустав.

Слайд 28

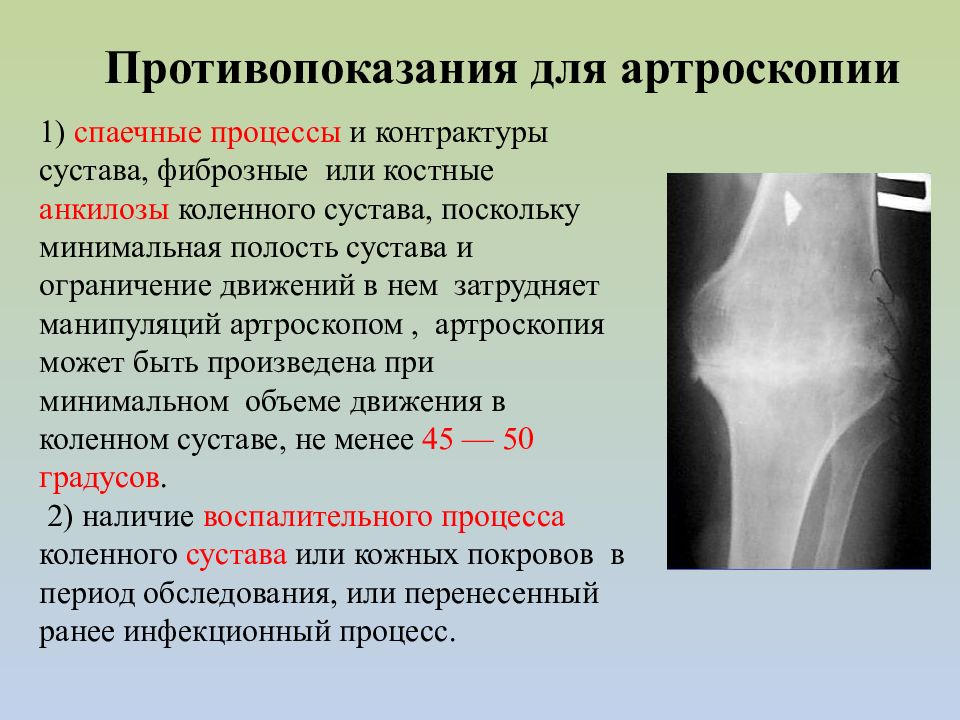

Противопоказания для артроскопии 1) спаечные процессы и контрактуры сустава, фиброзные или костные анкилозы коленного сустава, поскольку минимальная полость сустава и ограничение движений в нем затрудняет манипуляций артроскопом, артроскопия может быть произведена при минимальном объеме движения в коленном суставе, не менее 45 — 50 градусов. 2) наличие воспалительного процесса коленного сустава или кожных покровов в период обследования, или перенесенный ранее инфекционный процесс.