Слайд 2: Основные понятия

Прогностика (футурология; прогнозономия ; прогнозология ) - научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов. Прогноз (предсказание; предположение; прогностическая модель)- научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. Научное предвидение - опережающее отображение действительности, основанное на познании законов природы, общества и мышления. Прогнозирование- процесс разработки прогнозов.

Слайд 3: Классификация прогнозов по аспектным признакам

Отношение предиктора к объекту прогноза Активные (конструктивные и деструктивные) - предиктор воздействует на объект прогноза Пассивные - предиктор не выступает во взаимодействие с объектом

Слайд 4: Цель прогноза

Конфирмативные (утвердительные)- подтвердить или опровергнуть гипотетические представления об объекте Планификационные - создать фундамент для планирования

Слайд 5: Назначение прогноза

Общего назначения Специального назначения Управленческие - для решения относительно объектом

Слайд 6: Степень осознанности и обоснованности

Интуитивные - сделанные на основе неосознанных методов Логические - имеющие логическое обоснование методов

Слайд 7: Число прогнозируемых объектов

Сингулярные – прогнозы одного объекта одного масштаба Бинарные – прогнозы двух объектов одного масштаба Мультиплетные – прогнозы более двух объектов одного масштаба

Слайд 8: Форма выраженности результатов

Количественные - с исчисленными параметрами Качественные - без количественных выражений

Бытовые- основаны на простом повторении событий Научные - на основании законов, действующих в мире

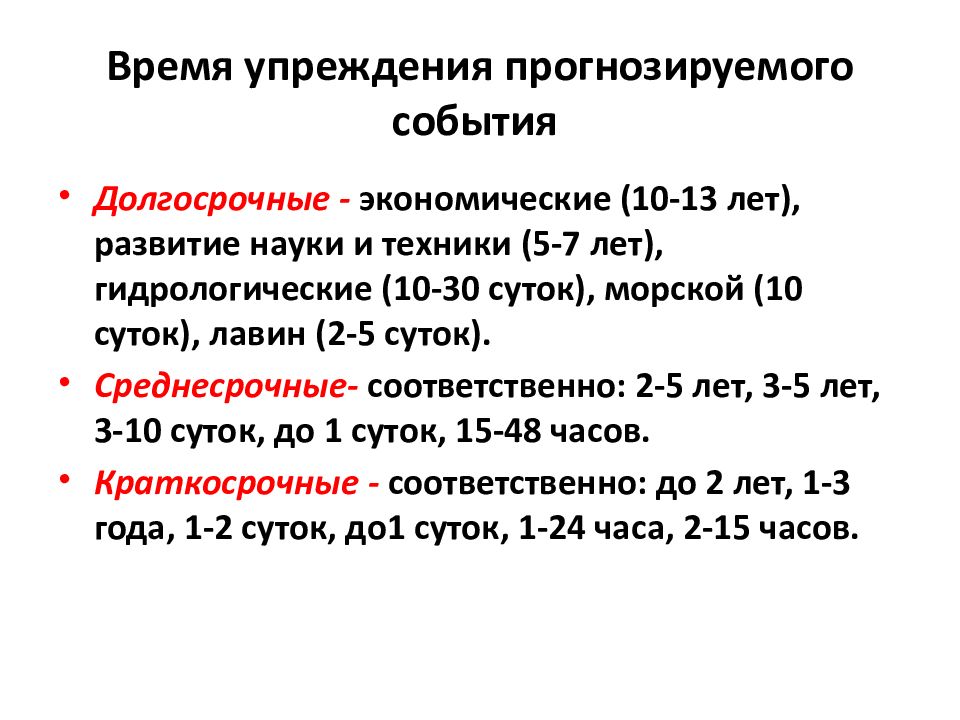

Слайд 10: Время упреждения прогнозируемого события

Долгосрочные - экономические (10-13 лет), развитие науки и техники (5-7 лет), гидрологические (10-30 суток), морской (10 суток), лавин (2-5 суток). Среднесрочные- соответственно: 2-5 лет, 3-5 лет, 3-10 суток, до 1 суток, 15-48 часов. Краткосрочные - соответственно: до 2 лет, 1-3 года, 1-2 суток, до1 суток, 1-24 часа, 2-15 часов.

Слайд 11: Характер связи прогнозируемого объекта с другими объектами

Условные – прогнозы событий, которые произойдут при условии, если произойдут другие события; Независимые – прогнозы событий, которые произойдут независимо от других событий.

Слайд 12: Масштаб объекта прогнозирования

Сублокальные Локальные Суперлокальные Субглобальные Глобальные Суперглобальные

Слайд 13: Классификации прогнозов

По продолжительности оперативными (краткосрочными), тактическими, стратегическими, долгосрочными и сверхсрочными. По территориальному охвату Локальные, Региональные, Глобальные.

Слайд 14: Разработка прогнозов

Задание на прогноз- документ, определяющий цели и задачи прогноза и регламентирующий порядок его разработки Прогноз ретроспекция (ретроспекция) - этап прогнозирования, на котором исследуется история развития объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью получения их систематизированного описания. Прогнозный фон (диагноз) - этап прогнозирования, на котором исследуется систематизированное описание объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью выявления тенденции их развития и выбора (разработки) моделей и методов прогнозирования.

Слайд 15: Принципы разработки прогнозов

Принцип системности прогнозирования (принцип системности)- принцип прогнозирования, требующий взаимоувязанности и соподчиненности прогнозов объекта прогнозирования и прогнозного фона и их элементов. Принцип согласованности прогнозирования (принцип согласованности)- принцип прогнозирования, требующий согласования нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного периода упреждения. Принцип вариантности прогнозирования (принцип вариантности)- принцип прогнозирования, требующий разработки вариантов прогноза исходя из вариантов прогностического фона. Принцип непрерывности прогнозирования (принцип непрерывности)- принцип прогнозирования, требующий корректировки прогнозов, по мере поступления новых данных об объекте прогнозирования. Принцип верифицируемости прогнозирования (принцип верифицируемости) – принцип прогнозирования, требующий определения достоверности, точности и обоснованности прогнозов. Принцип рентабельности прогнозирования (принцип рентабельности)- принцип прогнозирования, требующий превышения экономического эффекта от использования прогноза над затратами на его разработку.

Слайд 16: Параметры прогнозов

Период упреждения прогноза (время упреждения, время прогнозирования, прогнозный горизонт, срок прогнозирования, дальность прогноза) - промежуток времени, на который разрабатывается прогноз. Период основания прогноза - промежуток времени, на базе которого строится ретроспекция. Прогнозный горизонт - максимально возможный период упреждения прогноза заданной точности. Точность прогноза - оценка доверительного интервала прогноза для заданной вероятности его осуществления. Достоверность прогноза (надежность прогноза) – оценка вероятности осуществления прогноза для заданного доверительного интервала.

Слайд 17: Ошибки прогнозов

Ошибка прогноза – апостериорная величина отклонения прогноза от действительного состояния объекта. Источник ошибки прогноза – фактор, могущий привести к появлению ошибки прогноза. Различают источники регулярных и нерегулярных ошибок. К первым, например, относятся неадекватный метод прогнозирования, недостоверные и недостаточные исходные данные, ко вторым – непредсказуемые явления и события типа скачков, прорывов, нарушающие спрогнозированные тенденции развития объекта.

Слайд 18: Верификация прогнозов

Верификация прогноза - оценка достоверности и точности или обоснованности прогноза. Прямая верификация – верификация прогноза путем его разработки методом, отличным от первоначально использованного. Косвенная верификация – верификация прогноза путем его сопоставления с прогнозами, полученными из других источников информации. Инверсная верификация – верификация прогноза путем проверки адекватности прогностической модели на ретроспективном периоде. Консеквентная верификация – верификация прогноза путем аналитического или логического выведения прогноза из ранее полученных прогнозов.

Слайд 19

Верификация повторным опросом – верификация прогноза путем использования дополнительного обоснования или изменения экспертом его мнения, отличающегося от мнения большинства. Верификация оппонентом – верификация прогноза путем опровержения критических замечаний оппонента по прогнозу. Верификация учетом ошибок – верификация прогноза путем выявления и учета источников регулярных ошибок прогноза. Верификация компетентным экспертом – верификация прогноза путем сравнения с мнением наиболее компетентного эксперта.

Слайд 20: Характеристики объекта прогнозирования

Характеристика объекта прогнозирования – качественное или количественное отражение какого-либо свойства объекта прогнозирования. П р и м е ч а н и е. В социально-экономической литературе для данного понятия используется термин «показатель». Переменная объекта прогнозирования- количественная характеристика объекта прогнозирования, которая является или принимается за изменяемую в течение периода основания и (или) периода упреждения прогноза. Значащая переменная объекта прогнозирования – переменная объекта прогнозирования, принимаемая для описания объекта в соответствии с задачей прогноза. Эндогенная переменная объекта прогнозирования – значащая переменная объекта прогнозирования, отражающая главным образом его собственные свойства (инвариантные свойства объекта). Сукцессии. Экзогенная переменная объекта прогнозирования – значащая переменная объекта прогнозирования, обусловленная главным образом свойствами прогнозного фона. Параметр объекта прогнозирования – количественная характеристика объекта прогнозирования, которая является или принимается за постоянную в течение периода основания и периода упреждения прогноза.

Слайд 21: Основа прогнозирования

Мы познаем Вселенную: на 10 млрд. световых лет (один год равен пути, который свет проходит за 365 дней ( 9,46 х 10¹² км); инструментально наблюдаем на 2 млрд. световых лет; В глубь на 0,1 нм (10 ˉ¹ºм) (радиус молекулы – 10 ˉ¹ºм, радиус ядра 10 м, радиус электрона – 10 -15 м – это точка).

Слайд 22: Ритмичностью называют повторяемость во времени комплекса явлений, которые каждый раз развиваются в одном направлении» ( С.В. Калесник )

Периодичность – равновеликий характер временных интервалов (сутки, гол) Цикличность – возвращение системы, выведенной из состояния равновесия, в исходное положение (выходит за рамки природных явлений) Ритмичность - обладает некоторыми чертами периодичности и цикличности. Часто рассматривается как синонимы. Ритмичность присуща явлениям космического, геофизического и биологического характера (точнее в их изменчивости от многих лет до многих тысяч лет).

Слайд 23

А. В.Шнитников различает ритмы, внешние по отношению к нашей планете, и ритмы взаимодействия отдельных компонентов ландшафтной оболочки между собой. Первые могут быть отнесены к космическим ритмам, которые носят глобальный и универсальный характер и действуют неопределенно долгое время. Природа космических ритмов до сих пор не установлена. Но доказано, что их внутренняя структура аналогична, вне зависимости от их продолжительности. Периодически высказываются предположения, о том, что они связаны с пульсационным режимом небесных тел (Н.А.Козырев, 1957) и др. Вторые являются ритмами взаимодействия среды (или ритмами среды). Космических ритмов ограниченное число. Ритмов среды бесчисленное множество.

Слайд 24

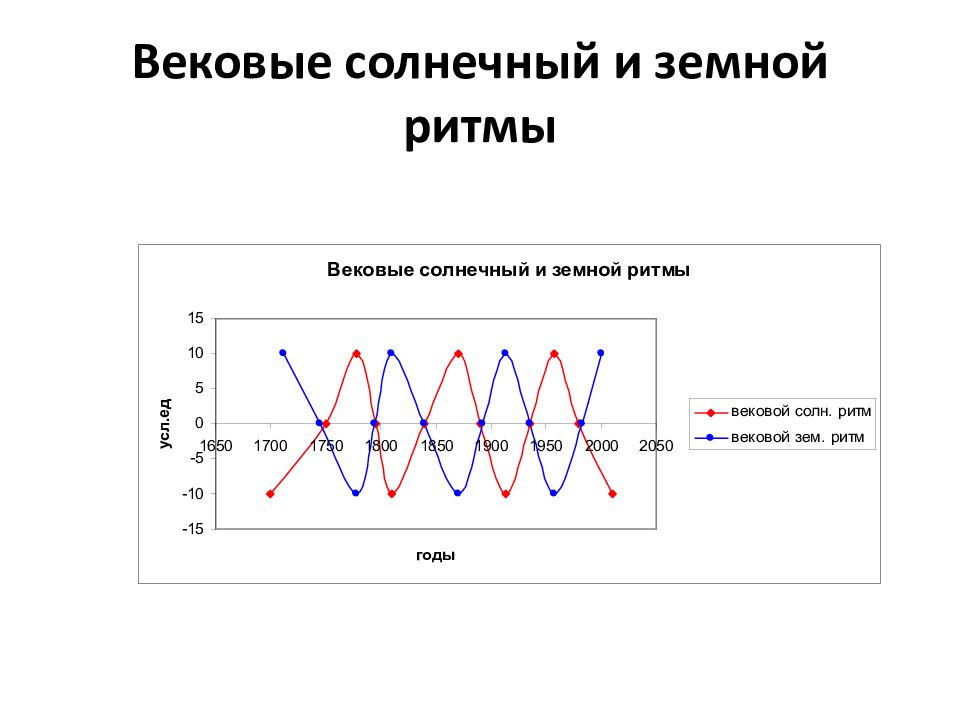

Космические ритмы проявляются неопределенно долгое время и носят универсальный характер. Доказано существование следующих ритмов: ритм пульсирующей Вселенной; ритм планет Солнечной системы; Геологический ритм 150 миллионов лет, его причина взрывная природа ядра галактики; Пульсационный ритм Земли и С олнца; ритм плейстоцена; 40 700 летний ритм; ритм голоцена; 1850 летний Шнитникова А.В. (Приливный), его причина Галактический год; Вековой ритм продолжительностью от 80-100 лет; 22 -23 летний ритм (двойной 11 летний); Вероятно, существуют ритмы продолжительностью 3-4 года сезонный, месячный, суточный, часовой, минутный, секундный ритмы

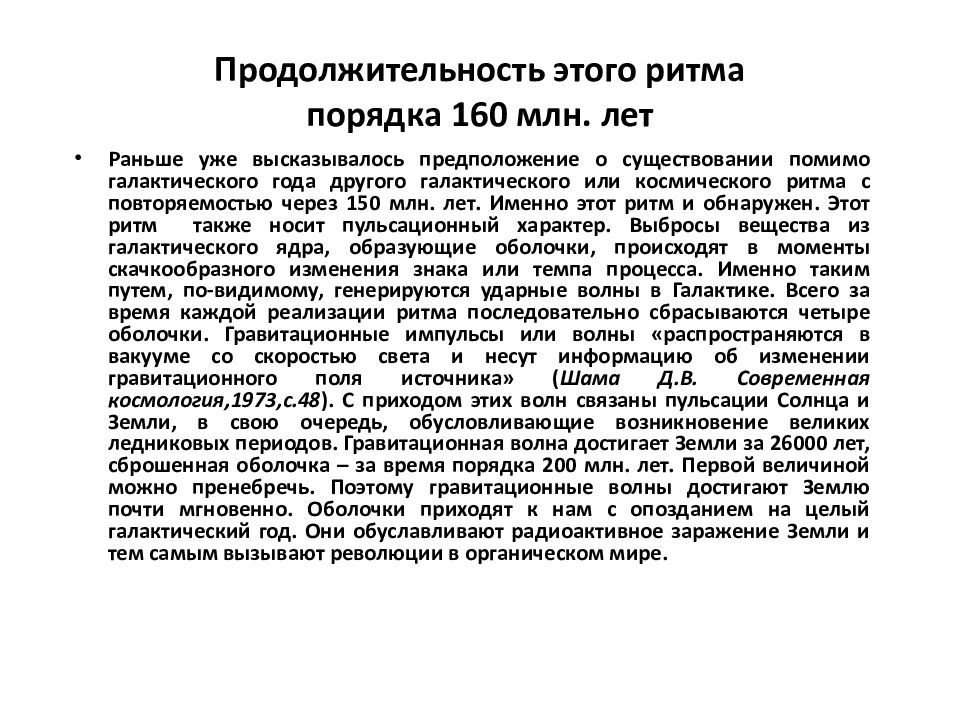

Слайд 26: Продолжительность этого ритма порядка 160 млн. лет

Раньше уже высказывалось предположение о существовании помимо галактического года другого галактического или космического ритма с повторяемостью через 150 млн. лет. Именно этот ритм и обнаружен. Этот ритм также носит пульсационный характер. Выбросы вещества из галактического ядра, образующие оболочки, происходят в моменты скачкообразного изменения знака или темпа процесса. Именно таким путем, по-видимому, генерируются ударные волны в Галактике. Всего за время каждой реализации ритма последовательно сбрасываются четыре оболочки. Гравитационные импульсы или волны «распространяются в вакууме со скоростью света и несут информацию об изменении гравитационного поля источника» ( Шама Д.В. Современная космология,1973,с.48 ). С приходом этих волн связаны пульсации Солнца и Земли, в свою очередь, обусловливающие возникновение великих ледниковых периодов. Гравитационная волна достигает Земли за 26000 лет, сброшенная оболочка – за время порядка 200 млн. лет. Первой величиной можно пренебречь. Поэтому гравитационные волны достигают Землю почти мгновенно. Оболочки приходят к нам с опозданием на целый галактический год. Они обуславливают радиоактивное заражение Земли и тем самым вызывают революции в органическом мире.

Слайд 27: Геологический ритм возбуждается ритмически-взрывной природой ядра Галактики

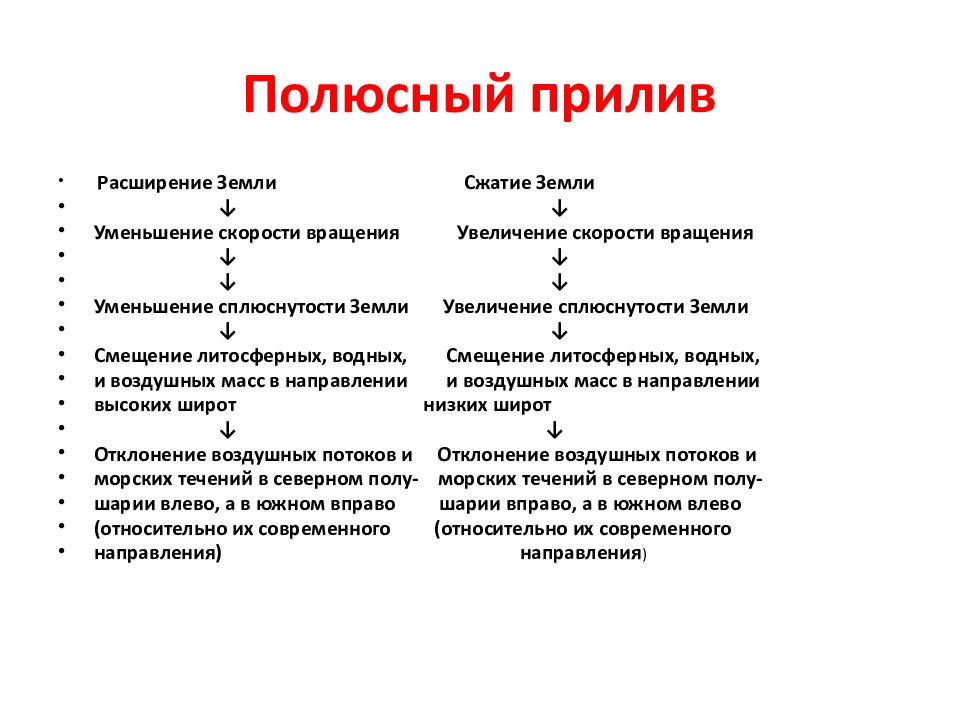

Слайд 31: Полюсный прилив

Расширение Земли Сжатие Земли ↓ ↓ Уменьшение скорости вращения Увеличение скорости вращения ↓ ↓ ↓ ↓ Уменьшение сплюснутости Земли Увеличение сплюснутости Земли ↓ ↓ Смещение литосферных, водных, Смещение литосферных, водных, и воздушных масс в направлении и воздушных масс в направлении высоких широт низких широт ↓ ↓ Отклонение воздушных потоков и Отклонение воздушных потоков и морских течений в северном полу- морских течений в северном полу- шарии влево, а в южном вправо шарии вправо, а в южном влево (относительно их современного (относительно их современного направления) направления )

Слайд 32: Теория Миланковича и 40700-летний ритм

Элементы земной орбиты периодически меняются и, тем самым, влияют на поступление и распределение солнечной энергии на Земле. Известны три неравенства орбиты: - наклон экликтики - прецессия равнодействий - эксцентриситет орбиты

Слайд 33: Наклон эклиптики (наклон плоскости экватора к плоскости земной орбиты)

Наклон эклиптики колеблется за период несколько более 40 000 лет между 22 и 24 º 5′. В 1950 г. был равен 23º 26′ 45″ и ежегодно уменьшался на 0″,47. Уменьшение наклона эклиптики ослабляет контрасты между временами года,увеличение наклона, наоборот, усиливает их. «Выпрямление» земной оси ведет, кроме того, к сокращению жаркого и холодного климатических поясов и к расширению областей умеренного климата. «Заваливание» земной оси, наоборот, способствует расширению жаркого и холодного пояса

Слайд 34: Прецессия равнодействий

Положение Земли на орбите во время весеннего равноденствия изменяется во времени и обходит всю орбиту примерно за 21 000 лет. Поэтому летние месяцы иногда совпадают с наибольшим, а иногда с наименьшим расстоянием Земли от Солнца. Соответственно они могут быть более холодными или более теплыми.

Слайд 35: Эксцентриситет земной орбиты (мера отклонения от окружности)

Эксцентриситет земной орбиты меняется за период около 92 000 лет от 0 (т.е. От круговой ) до 0,068 (т.е. До эллиптической, сейчас его значение 0,017). Если эксцентриситет увеличивается, а летние месяцы совпадают с близким расстоянием между Землей и Солнцем, лето в северном полушарии становится жарче. Если эксцентриситет увеличивается, а летние месяцы падают на далекое расстояние между Землей и солнцем, лето делается холодным

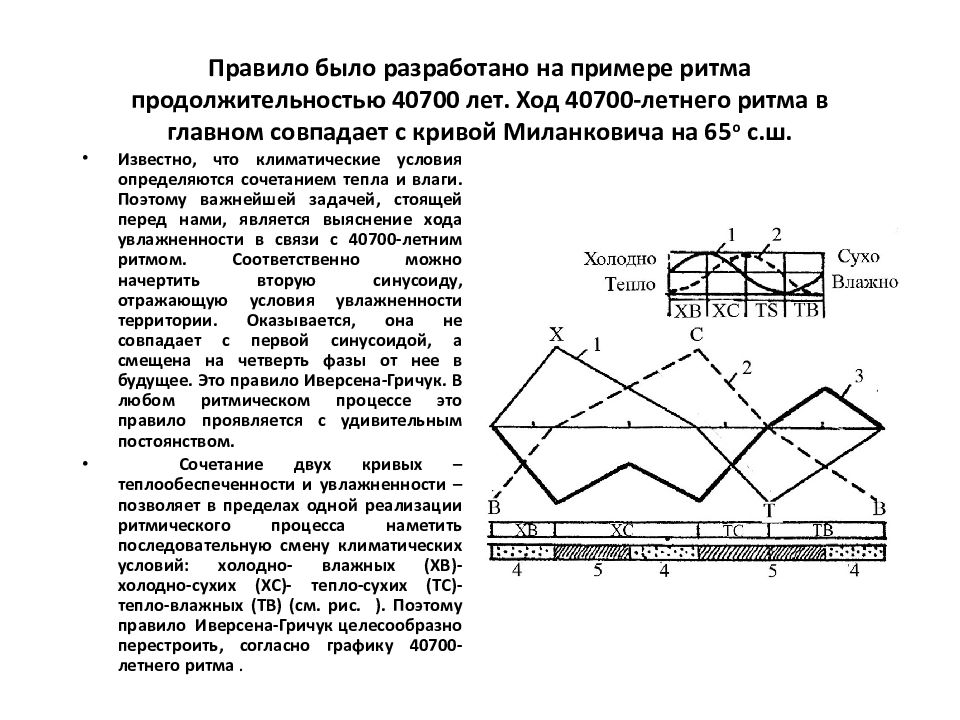

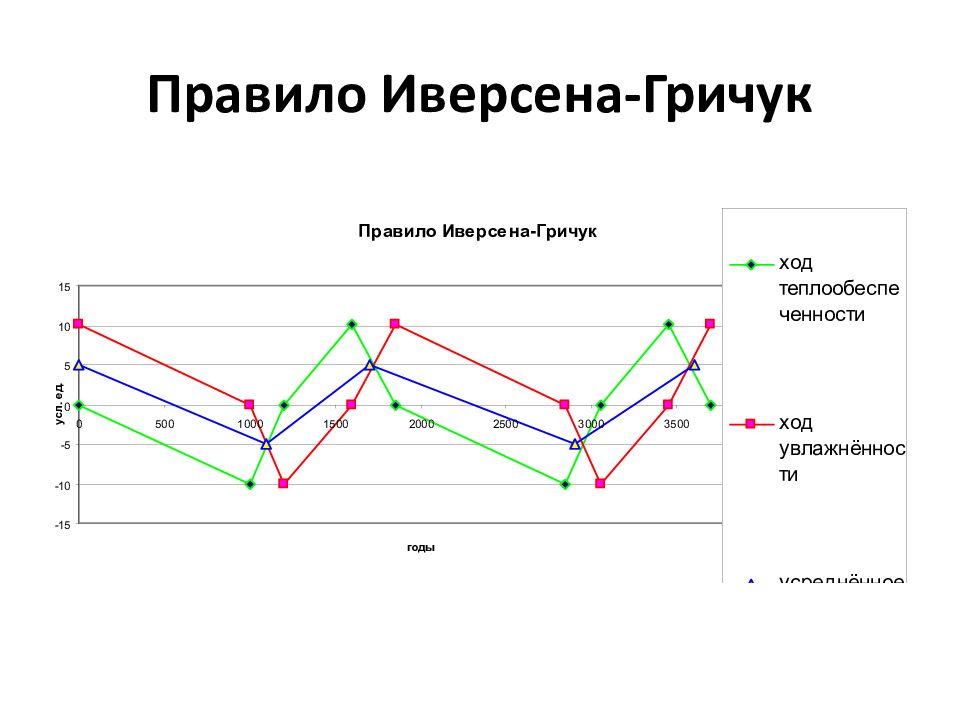

Слайд 36: Правило было разработано на примере ритма продолжительностью 40700 лет. Ход 40700-летнего ритма в главном совпадает с кривой Миланковича на 65 о с.ш

И звестно, что климатические условия определяются сочетанием тепла и влаги. Поэтому важнейшей задачей, стоящей перед нами, является выяснение хода увлажненности в связи с 40700-летним ритмом. Соответственно можно начертить вторую синусоиду, отражающую условия увлажненности территории. Оказывается, она не совпадает с первой синусоидой, а смещена на четверть фазы от нее в будущее. Это правило Иверсена-Гричук. В любом ритмическом процессе это правило проявляется с удивительным постоянством. Сочетание двух кривых – теплообеспеченности и увлажненности – позволяет в пределах одной реализации ритмического процесса наметить последовательную смену климатических условий: холодно- влажных (ХВ)- холодно-сухих (ХС)- тепло-сухих (ТС)- тепло-влажных (ТВ) (см. рис. ). Поэтому правило Иверсена-Гричук целесообразно перестроить, согласно графику 40700-летнего ритма.

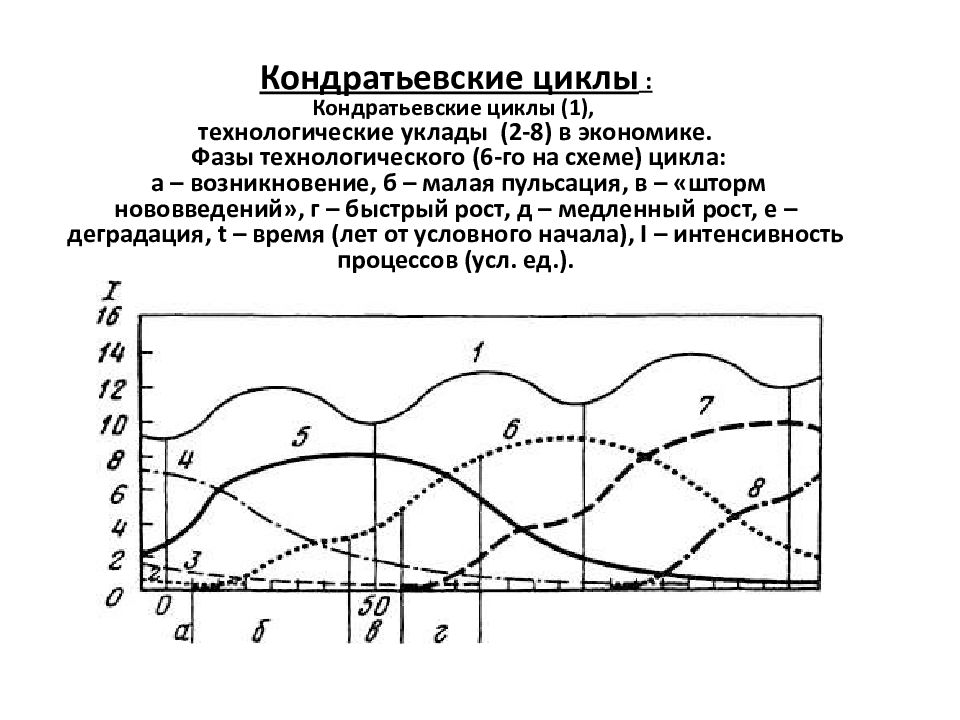

Слайд 38: Кондратьевские циклы : Кондратьевские циклы (1), т ехнологические уклады (2-8) в экономике. Фазы технологического (6-го на схеме) цикла: а – возникновение, б – малая пульсация, в – «шторм нововведений», г – быстрый рост, д – медленный рост, е – деградация, t – время (лет от условного начала), I – интенсивность процессов (усл. ед.)

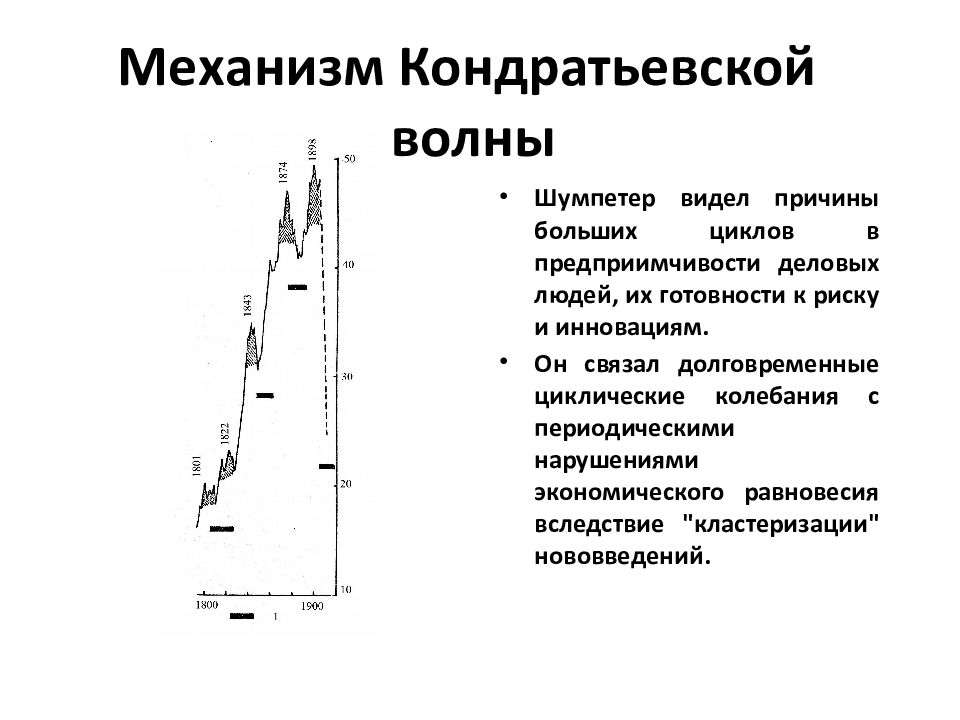

Слайд 39: М еханизм Кондратьевской волны

Шумпетер видел причины больших циклов в предприимчивости деловых людей, их готовности к риску и инновациям. Он связал долговременные циклические колебания с периодическими нарушениями экономического равновесия вследствие "кластеризации" нововведений.

Слайд 40

Римский клуб не финансирует проекты, а лишь рекомендует их промыщленно-финансовьш корпорациям. Римскому клубу ежегодно предоставляются доклады с изложением глобальных моделей и прогнозов развития человеческого общества. Политическая программа Римского клуба носит характер либерально-буржуазного реформизма. В социальной философии его лидеров смешаны концепции неомальтузианства. Римский клуб ориентируется на многонациональные финансово-промышленные корпорации, интеллектуальную «элиту», «научно-техническую» интеллигенцию.

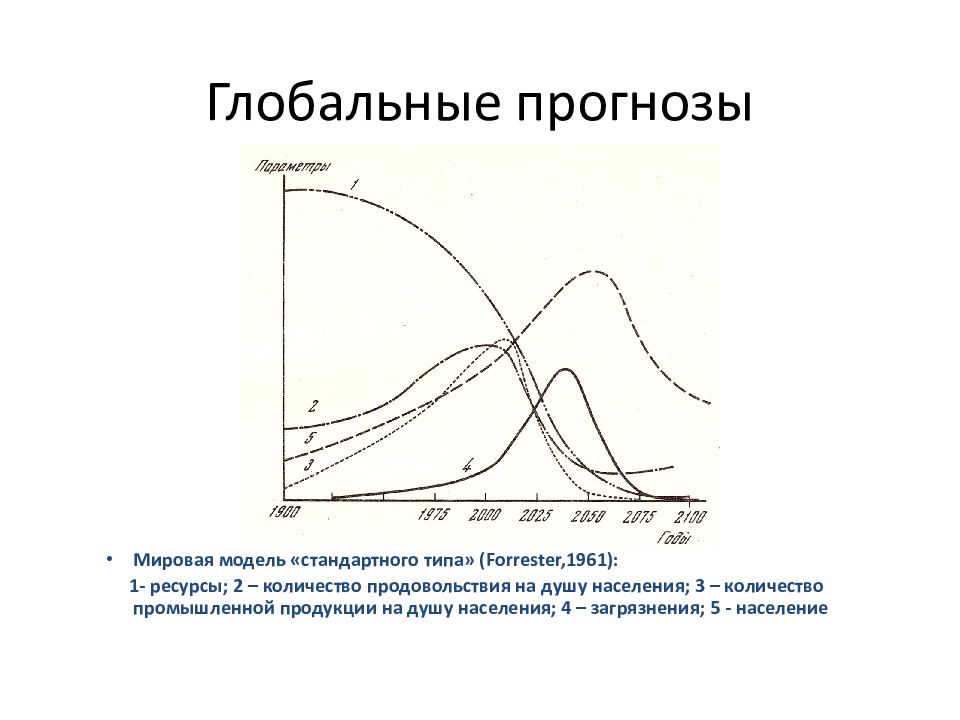

Слайд 41: Глобальные прогнозы

Мировая модель «стандартного типа» ( Forrester, 1961) : 1- ресурсы; 2 – количество продовольствия на душу населения; 3 – количество промышленной продукции на душу населения; 4 – загрязнения; 5 - население

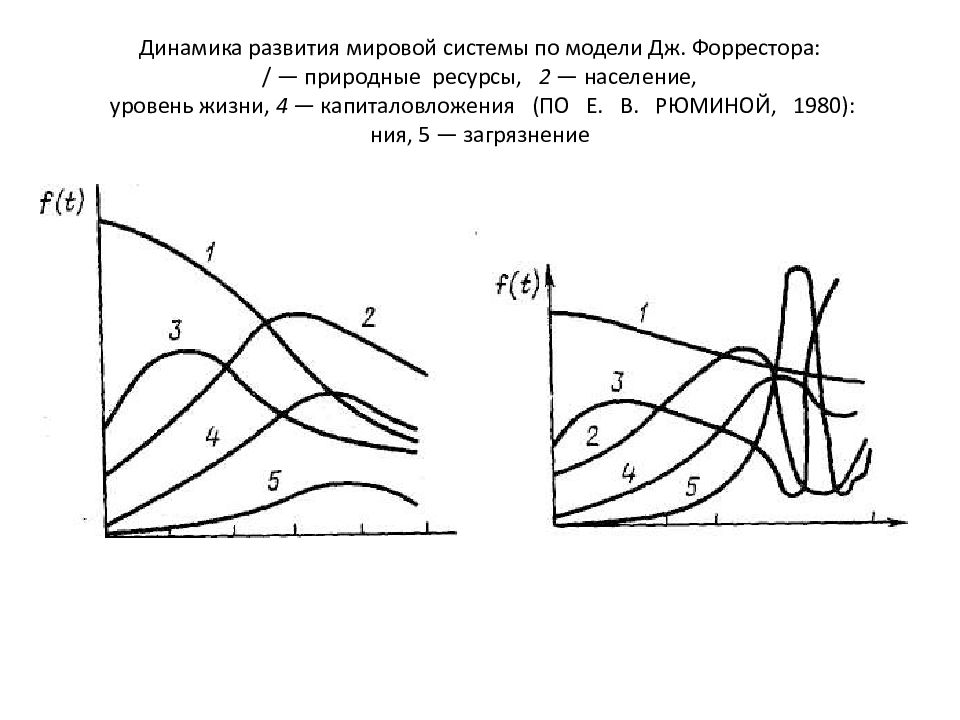

Слайд 42: Динамика развития мировой системы по модели Дж. Форрестора: / — природные ресурсы, 2 — население, уровень жизни, 4 — капиталовложения (ПО Е. В. РЮМИНОЙ, 1980): ния, 5 — загрязнение

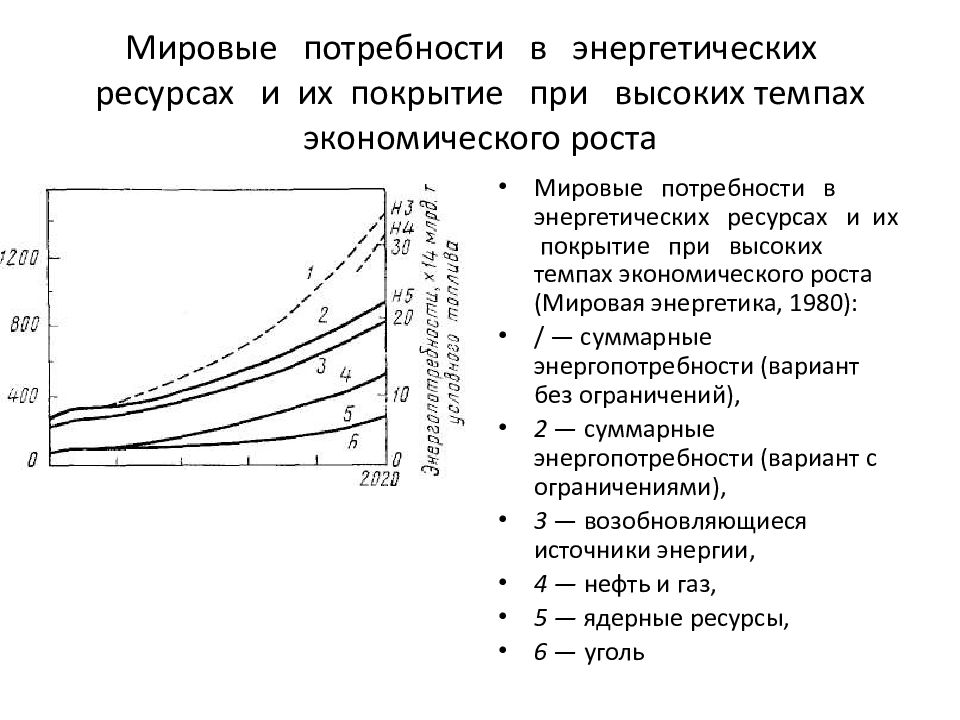

Слайд 43: Мировые потребности в энергетических ресурсах и их покрытие при высоких темпах экономического роста

Мировые потребности в энергетических ресурсах и их покрытие при высоких темпах экономического роста (Мировая энергетика, 1980): / — суммарные энергопотребности (вариант без ограничений), 2 — суммарные энергопотребности (вариант с ограничениями), 3 — возобновляющиеся источники энергии, 4 — нефть и газ, 5 — ядерные ресурсы, 6 — уголь

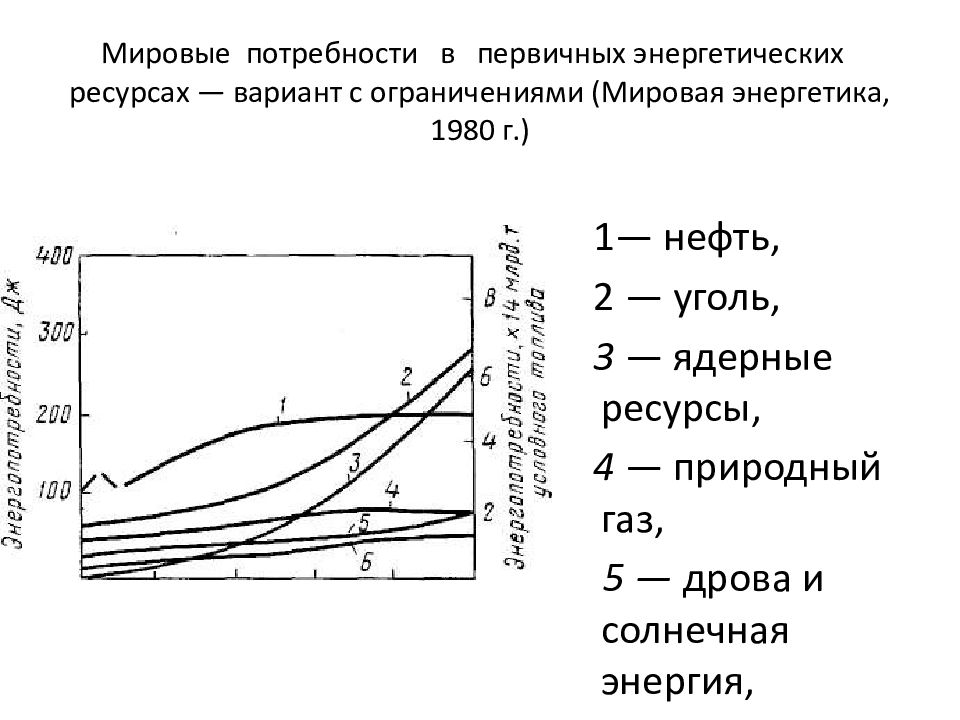

Слайд 44: Мировые потребности в первичных энергетических ресурсах — вариант с ограничениями (Мировая энергетика, 1980 г.)

1— нефть, 2 — уголь, 3 — ядерные ресурсы, 4 — природный газ, 5 — дрова и солнечная энергия, 6 — гидроэнергия

Слайд 45

М. Месарович и Е. Пестель представляют мир в виде иерархической системы с шестью уровнями — стратами: геофизическая страта (климат, почва, горные породы, рельеф), экологическая (животный и растительный мир), технологическая (производственная сфера), демоэкономическая (демографические и экономические процессы), социальный и внутренний мир человека с его психобиологическими особенностями.

Слайд 46

Выводы М. Месарович и Е. Пестель прогнозируют, что при сохранении существующих тенденций в развивающихся странах произойдет серия экологических катастроф с особенно опасными ситуациями во второй половине XXI в. Смягчить или устранить кризисы, по мнению авторов, можно, «ограничив рост» некоторых стран в зависимости от уровня их развития и при использовании ресурсов развивающихся стран и разумном расходовании энергетических ресурсов. Латиноамериканская модель (А. Эрреро, 1974); Японская - «Все со всем связано»(И. Кайя, 1973),

Слайд 47

Модель В. Леонтьева и др. Прогноз В. Леонтьева, созданный под эгидой ООН группой американских ученых, назван «Будущее мировой экономики». В его модели построенной с использованием метода затраты — выпуск, рассматривается восемь вариантов демографического, экономического и экологического состояния мира, поделенного на 15 регионов. Модель глобального развития В. Леонтьева демонстрирует, что для уменьшения разрыва между развивающимися и развитыми странами нужна помощь последних, а также изменение условий обмена ресурсами на мировом рынке.

Слайд 48

Это наиболее удачная модель прогноза, где автор придерживается умеренно оптимистических взглядов и учитывает различия между капиталистическими и социалистическими странами. Несмотря на то что автор видит будущее мировой экономики сложным, он считает, что техническими средствами можно разрешить многие проблемы, в частности проблемы ресурсов и загрязнения среды.

Слайд 49

Прогноз Г. Кана, который дан в книге дующие 200 лет» (1976). Прогноз на 200-летний период подготовлен методом экспертных оценок У. Брауном и картелем (Гудзоновский институт). Оптимистический прогноз. Искусственный белок. Новые источники энергии. Новые технологии. Нулевые капиталовложения. Нулевой рост населения. Замкнутые циклы производства.

Слайд 51

Метод прогнозирования - способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогнозов. П р и м е ч а н и е. Методы прогнозирования являются основанием для методик прогнозирования. Методика прогнозирования - совокупность специальных правил и приемов (одного или нескольких методов) разработки конкретных прогнозов.

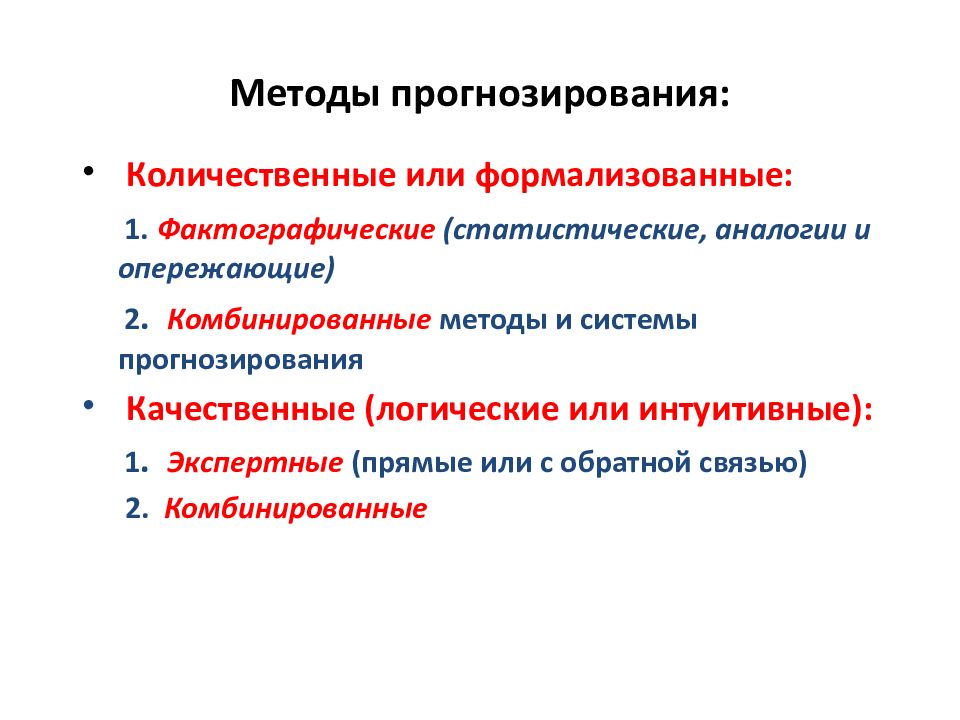

Слайд 52: Методы прогнозирования:

Количественные или формализованные: 1. Фактографические (статистические, аналогии и опережающие) 2. Комбинированные методы и системы прогнозирования Качественные (логические или интуитивные): 1. Экспертные (прямые или с обратной связью) 2. Комбинированные

Слайд 53: Фактографические методы прогнозирования

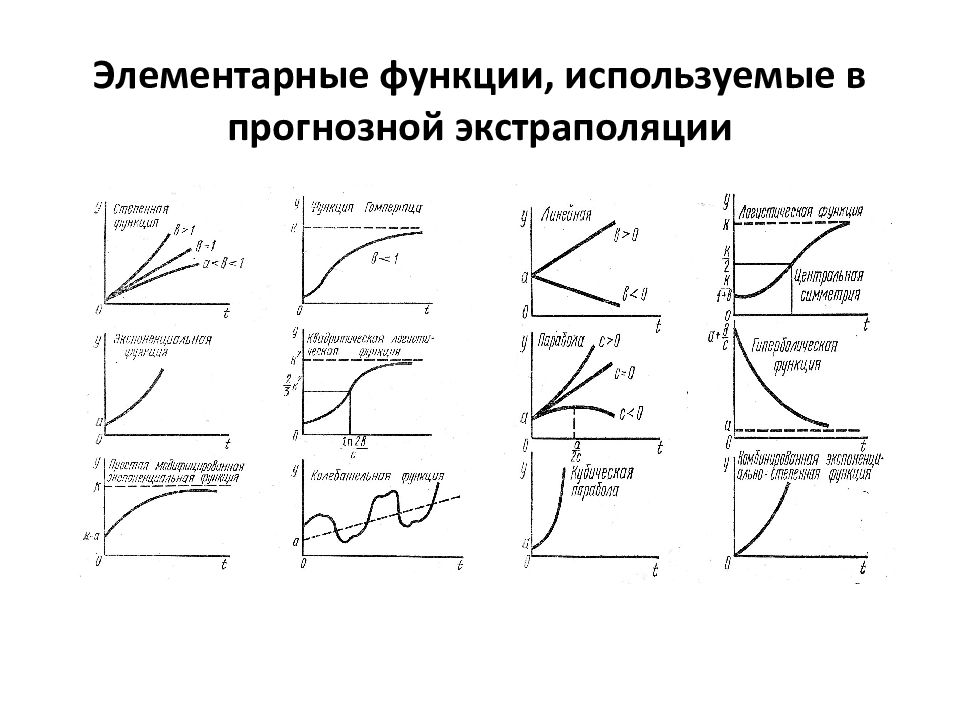

Фактографический метод прогнозирования – метод прогнозирования, базирующийся на использовании источников фактографической информации. Статистический метод прогнозирования – фактографический метод прогнозирования, основанный на построении и анализе динамических рядов характеристик объекта прогнозирования. Прогнозная экстраполяция – метод прогнозирования, основанный на математической экстраполяции, при котором выбор аппроксимирующей функции осуществляется с учетом условий и ограничений развития объекта прогнозирования. П р и м е ч а н и е. В зависимости от вида анализа исходных данных и способов представления его результата различают следующие виды прогностической экстраполяции: экстраполяция тренда, экстраполяция огибающих кривых, экстраполяция корреляционных и регрессивных зависимостей, экстраполяция, основанная на факторном анализе, и др.

Слайд 54

Прогнозная интерполяция – метод прогнозирования, основанный на математической интерполяции, при котором выбор интерполирующей функции осуществляется с учетом условий и ограничений развития объекта прогнозирования. Метод исторической аналогии – метод прогнозирования, основанный на установлении и использовании аналогии объекта прогнозирования с одинаковым по природе объектом, опережающим первый в своем развитии.

Слайд 59: Антропо-экологическое прогнозирование

Территория аналог Северные увалы Базовая территория Сибирские увалы

Слайд 60: Метод математической аналогии

Метод математической аналогии – метод прогнозирования, основанный на установлении аналогии математических описаний процессов развития различных по природе объектов с последующим использованием более изученного или более точного математического описания одного из них для разработки прогнозов другого.

Слайд 62: Построение эмпирических кривых обеспеченности

Основной задачей расчетов стока является вычисление его характеристик на период эксплуатации создаваемых гидротехнических и других сооружений в руслах и на водосборах рек. При этом исходят из гипотезы, базирующейся на опыте многолетних гидрометеорологических наблюдений и теоретических исследований, что в будущем, для которого определяется сток, сохранятся его средние значения, рассчитанные за прошлый период, если останутся практически неизменными физико-географические условия. Изменения стока, происходящие под влиянием хозяйственной деятельности, должны учитываться при расчетах в той мере, в какой они поддаются количественной оценке. Это определяет практическое значение нормы стока.

Слайд 63

Наличие нерегулярных колебаний стока, т.е. отклонений от средних значений, заставляет осуществлять оценку таких колебаний. Эти колебания стока во времени, не подчиняющиеся каким-то определенным закономерностям, оцениваются на основании предположения о подчинении их закону больших чисел с использованием методов теории вероятностей. Основным способом оценки вероятности повторения определенного размера стока является использование кривых распределения. Основой приемов расчета стока при наличии репрезентативных рядов наблюдений являются кривые обеспеченности. Эмпирическая кривая обеспеченности показывает нарастание относительных частот появления рассматриваемой характеристики, т.е. повторяемость, например, расходов воды выше заданного значения. Эмпирическая кривая обеспеченности может быть заменена аналитической кривой обеспеченности (интегральной кривой распределения). Из теории вероятностей и математической статистики известно, что они могут характеризоваться тремя параметрами: средним арифметическим значением ряда ( Q 0 ), коэффициентом вариации (изменчивости) ( C v ) и коэффициентом асимметрии ( С s ). Эти параметры кривой распределения (обеспеченности) являются обычно вполне достаточными при решении гидрологических задач. С их помощью может быть установлена вероятность превышения или не превышения конкретного (заданного) значения стока.

Слайд 64

Основой построения кривой обеспеченности служит ряд эмпирических данных (гидрологических наблюдений за стоком воды). По этим данным строится эмпирическая кривая обеспеченности, к которой подбирается аналитическая кривая, являющаяся как бы лекалом, наилучшим образом соответствующим расположению эмпирических точек. Аналитическая кривая обеспеченности описывается определенным уравнением (в зависимости от типа кривой), что позволяет осуществлять расчеты стока в зонах обеспеченности, не освещенных данными наблюдений. Таким образом, повышается надежность расчетов стока прежде всего в зонах малой и большой обеспеченностей. Значение расчетной обеспеченности стока определяется задачей проектирования. Необходимо помнить, что кривые обеспеченности не показывают времени появления расчетного значения стока.

Слайд 65

Для спрямления или выравнивания эмпирических кривых обеспеченности, которые нередко имеют сложные очертания, применяются клетчатки вероятности. Это облегчает графическую экстраполяцию кривой обеспеченности за пределы наблюдений при необходимости определения расходов воды малой или большой обеспеченности, а также позволяет графическим путем определить коэффициенты C v и С s.

Слайд 66

Сущность построения клетчаток вероятностей заключается в преобразовании шкалы случайной переменной ( Q или К) – шкалы ординат и (или) шкалы обеспеченностей – шкалы абсцисс так, чтобы кривая распределения вероятностей преобразовалась а прямую линию. В случае полного спрямления параметры этой кривой (точнее, уже прямой) можно определить графически. Если же происходит только выравнивание кривой (без ее полного спрямления), то параметры можно определить графо-аналитическим методом.

Слайд 67: Анализ формы тренда динамического ряда и экстраполяция простыми зависимостями

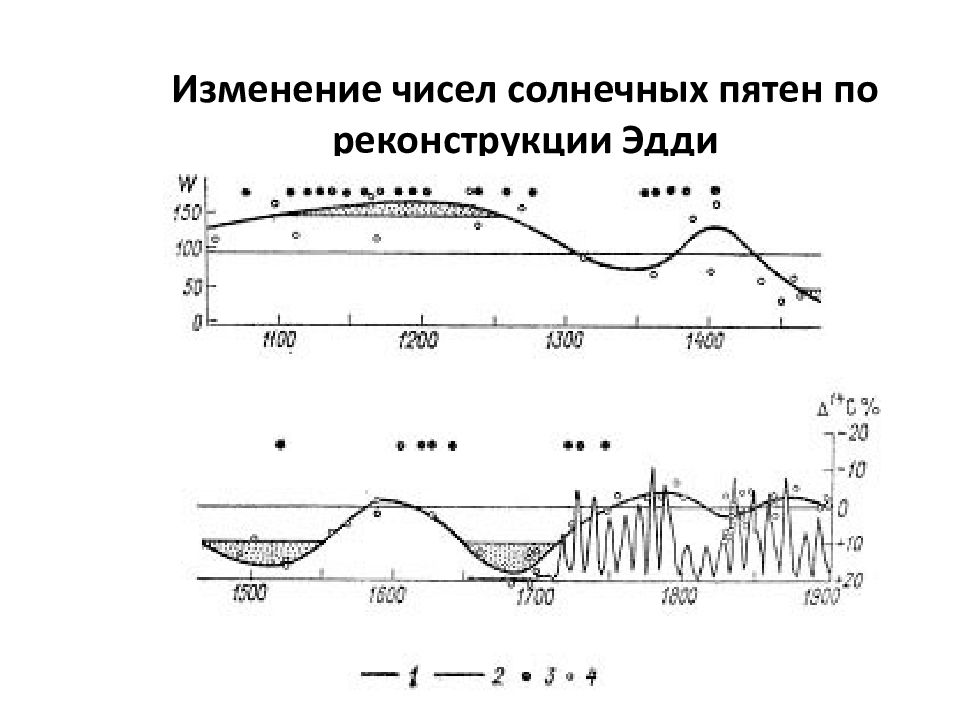

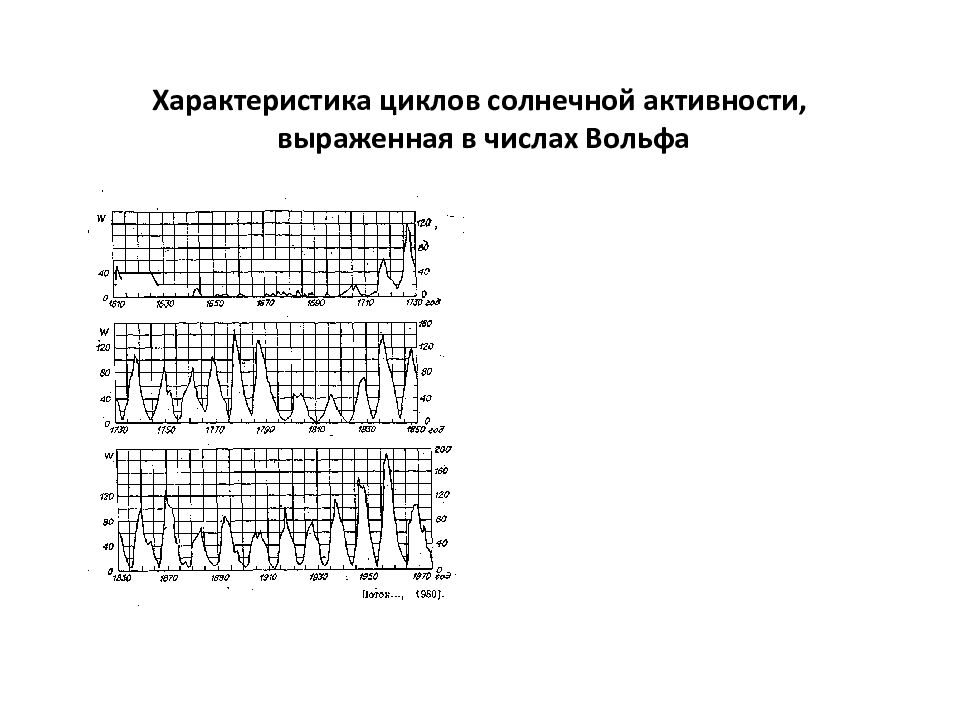

I этап. Исследование логики процесса. Используя прилагаемые графики изменения солнечной активности, ответить на вопросы: 1. Исследуемый показатель – величина возрастающая, убывающая, стабильная, имеющая экстремум (или несколько) или периодическая? 2.Ограничен ли исследуемый показатель (сверху, снизу). Абсолютные пределы. Расчетные пределы? 3. Имеет ли функция, определяющая процесс точку перегиба? 4.Обладает ли функция, представляющая процесс, свойствами симметрии или нет? 5. Имеет ли процесс четкое ограничение во времени? II этап. Определение периода упреждения. III этап. Сопоставление разночастотных колебаний солнечной активности. IV этап. Прогноз изменения солнечной активности.

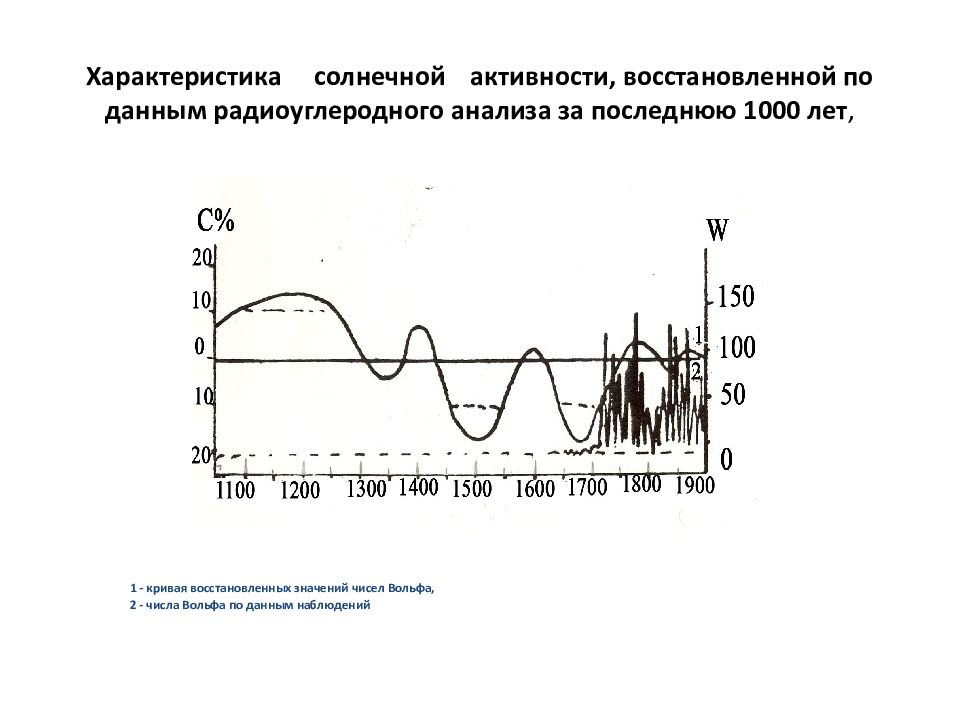

Слайд 68: Характеристика солнечной активности, восстановленной по данным радиоуглеродного анализа за последнюю 1000 лет,

1 - кривая восстановленных значений чисел Вольфа, 2 - числа Вольфа по данным наблюдений

Слайд 71

Опережающий метод прогнозирования – метод прогнозирования, основанный на использовании свойства научно-технической информации опережать реализацию научно-технических достижений в общественной практике. Патентный метод прогнозирования – опережающий метод прогнозирования, основанный на оценке (по принятой системе критериев) изобретений и исследований динамики их патентования. Публикационный метод прогнозирования – опережающий метод прогнозирования, основанный на оценке публикаций об объекте прогнозирования (по принятой системе критериев) и исследовании динамики их публикования. Цитатноиндексный метод прогнозирования – опережающий метод прогнозирования, основанный на анализе динамики цитирования авторов публикаций об объекте прогнозирования.

Слайд 72: Экспертные методы исследования

Эксперт – квалифицированный специалист поконкретной проблеме, привлекаемый для вынесения оценки по поставленной задаче прогноза. П р и м е ч а н и е. При разработке социальных прогнозов в ряде случаев производится выявление мнения представителей различных социальных групп населения, условно приравниваемых к экспертам. Компетентность эксперта – способность эксперта выносить на базе профессиональных знаний, интуиции и опыта достоверные суждения об объекте прогнозирования. П р и м е ч а н и е. Количественная мера компетентности эксперта называется коэффициентом компетентности.

Слайд 73

Экспертная групп а – коллектив экспертов, сформированный по определенным правилам для решения поставленной задачи прогноза. П р и м е ч а н и е. Частным случаем экспертной группы выступает экспертная комиссия. Компетентность экспертной группы – способность экспертной группы выносить достоверные суждения об объекте прогнозирования, адекватные мнению генеральной совокупности экспертов. П р и м е ч а н и я. 1. Компетентность экспертной группы определяется различными методиками. 2. Одной из количественных мер компетентности экспертной группы является репрезентативность экспертной группы. Экспертная оценка – суждение эксперта для экспертной группы относительно поставленной задачи прогноза. П р и м е ч а н и е. В первом случае используется термин «индивидуальная экспертная оценка», во втором – «коллективная экспертная оценка».

Слайд 74: Экспертные методы прогнозирования

Экспертный метод прогнозирования- метод прогнозирования, базирующийся на экспертной информации. Метод индивидуальной экспертной оценки – метод прогнозирования, основанный на использовании в качестве источника информации одного эксперта. Метод психо-интеллектуальной генерации идей – метод индивидуальной экспертной оценки, при котором выявление экспертной оценки осуществляется с помощью программированного управления, включающего обращение к памяти человека или запоминающему устройству ЭВМ.

Слайд 75

Метод интервью – метод индивидуальной экспертной оценки, основанный на беседе эксперта с прогнозистом по схеме «вопрос-ответ». Метод коллективной экспертной оценки – метод прогнозирования, основанный на выявлении обобщенной объективированной оценки экспертной группы путем обработки индивидуальных, независимых оценок, вынесенных экспертами, входящими в группу. Метод экспертных комиссий – метод коллективной экспертной оценки, состоящий в совместной работе объединенных в комиссию экспертов, разрабатывающих документ о перспективах развития объекта прогнозирования.

Слайд 76

Матричный метод прогнозирования – метод прогнозирования, основанный на использовании матриц, отражающих значения (веса) вершин граф-модели объекта прогнозирования, с последующим преобразованием матриц и оперированием с ними. Дельфийский метод – метод коллективной экспертной оценки, основанный на выявлении согласованной оценки экспертной группы путем их автономного опроса в несколько туров, предусматривающего сообщение экспертам результатов предыдущего тура с целью дополнительного обоснования оценки экспертов в последующем туре.

Слайд 77

Метод коллективной генерации идей - метод коллективной эксперной оценки, основанный на стимулировании творческой деятельности экспертов путем совместного обсуждения конкретной проблемы, регламентированного определенными правилами: запрещается оценка выдвигаемых идей, ограничивается время одного выступления, допускаются многократные выступления одного участника, приоритет выступления имеет эксперт, развивающий предыдущую идею, обязательно фиксируются все высказанные идеи, оценка выдвинутых идей осуществляется на последующих этапах. Метод управляемой генерации идей – метод коллективной генерации идей с использованием целенаправленного интеллектуального воздействия (усиливающего или подавляющего) на процесс генерации идей. Метод деструктивной отнесенной оценки – метод коллективной генерации идей, реализуемый посредством двух разнесенных во время сессий, первая из которых полностью подчиняется правилам коллективной генерации идей, а правила второй отличаются тем, что предписывается критика идей, высказанных на первой сессии.

Слайд 78

Аналитический метод прогнозирования – метод прогнозирования, основанный на получении экспертных оценок путем логического анализа прогнозной модели. Метод эвристического прогнозирования – аналитический метод прогнозирования, состоящий в построении и последующем усечении дерева поиска экспертной оценки с использованием какой-либо эвристики. Метод построения прогнозного сценария – аналитический метод прогнозирования, основанный на установлении логической последовательности состояний объекта прогнозирования и прогнозного фона во времени при различных условиях для определения целей развития этого объекта.

Слайд 79

Морфологический анализ – метод прогнозирования, основанный на построении матрицы характеристик объекта прогнозирования и их возможных значений с последующим перебором и оценкой вариантов сочетаний этих значений. Синоптический метод – метод прогнозирования, основанный на анализе экспертами известного множества прогнозов объекта прогнозирования и прогнозного фона с последующим их синтезом. Историко-логический анализ – метод прогнозирования, основанный на системе структурно-временных карт с последующим анализом изменений их структур.

Слайд 80: Метод программного прогнозирования

Перед началом работы этим методом следует составить классификатор (перечень) типа событий, которые предстоит анализировать, и начальный список экспертов по проблемам. Для каждого типа проблем (событий) указывается априорный «вес» каждого эксперта, например по сто балльной системе. Первый шаг применения метода – постановка задачи, т.е. перечисление событий, время и вероятность которых мы будем называть заключительными. Второй шаг - определяются условия, при наличии которых возможна оценка им того или иного события. В общем виде условие Ф может представлять собой произвольную логическую функцию f ( S 1, S 2 … S h ) от некоторых независимых ( с точки зрения эксперта) событий S 1, S 2 … S h. Эта функция строится с помощью конечного числа дизъюнкций, конъюнкций и отрицаний. Далее, эксперт должен оценить условную вероятность Р ф ( S ) наступления события S при выполнении условия Ф и наиболее вероятную величину времени Т ф ( S ) между временем выполнения условия Ф и временем наступления события S (если оно вообще наступит). При этом, разумеется, не исключается ( и даже желательна) возможность оценки безусловной вероятности наступления события S и полного времени ( считая от настоящего момента) до его наступления. Этот случай соответствует обращению условия Ф в тождественно истинное событие (полному множеству событий S 1, S 2 … S h ).

Слайд 81

Ввиду того, что ответы экспертов вводят, вообще говоря, новые события, последние посылаются для оценок экспертам; при этом участвуют и эксперты, принявшие участие в предыдущем туре; им посылается фрагмент сети, полученной на предыдущем туре. Этот фрагмент ( L – окрестность события S ) включает перечень всех элементарных событий S 1, S 2 … S h, выставленных в числе условий хотя бы одним экспертом, принимавшим участие в оценке данного события S. Эксперты по данному событию S в новом туре могут менять свои условия, включая в них любые элементарные события S 1, S 2 … S h (и меняя соответственно свои оценки). В ряде случаев возможно пользоваться расширенными фрагментами, включая в них не только события S 1, S 2 … S h, но и события, их обусловливающие ( r – окрестность события S ), и т.д. Полезно также, чтобы эксперт, выставивший в качестве условий те или иные события S 1, S 2 … S h, указывал в анкете имена возможных экспертов для оценки этих событий. Тем самым список экспертов будет расширяться до тех пор, пока не произойдет стабилизация сети. В стабилизированной сети без петель все события разбиваются на слои. В первый слой входят все события, получившие только безусловные оценки вероятности (и ожидаемого времени) своего наступления. А для оценки событий, лежащих в i -м слое ( i ≥2), в качестве условий используются лишь события из слоев с номерами, меньшими, чем i.

Слайд 82

Дальнейшая обработка построенной сети производится следующим образом. Последовательно, слой за слоем, вычисляются абсолютные вероятности выступления всех составляющих слой событий и распределение абсолютного времени ожидаемого их наступления, а также оценки разброса этих величин (среднеквадратичные ошибки или квартили). Распределение абсолютного времени наступления любого события рассматриваемой сети будет характеризоваться вектором вероятностей ( P 1, P 2 … P h, P ), где P i ( S ) представляет собой оценку вероятности наступления события S до момента времени t 1. В частности, P = Р представляет собой оценку безусловной вероятности наступления события в неограниченный период времени. Через ( 1, 2 … k, ) будет обозначаться вектор среднеквадратичных погрешностей соответствующих оценок. Оценка вероятностей P i производится на основе обычного усреднения (с учетом весов экспертов) оценок, даваемых отдельными экспертами. Что же касается этих последних, то они получаются последовательно, слой за слоем.

Слайд 83

Для события S из первого слоя экспертам дается оценка абсолютной вероятности Р и абсолютного времени t наступления этого события. Тогда соответствующие (одиночные) оценки данного эксперта дадут значение P i = 0 для всех t i t и P i = Р или для всех t i ≥ t. Если же событие S не из первого слоя и для него дана оценка условной вероятности g и относительного времени выполнения данного события S при условии Ф = f ( S 1, S 2 … S h ), то для событий S 1, S 2 … S h по принятому нами соглашению должны уже быть известны абсолютные (усредненные) оценки вероятностей их наступления и соответствующие оценки для всех других компонентов вектора вероятностей. Для любой из этих компонент P i (включая и P ) будут иметь место соотношения: P i (Q ^ R) = P i (Q) P i (R) P i (-Q) = 1- P i (Q) P i (Q v R) = P i (Q) + P i (R) - P i (Q) P i (R), г де Q и R – любая пара независимых событий. Эти соотношения в силу нашего предположения о независимости событий S 1, S 2 … S h дают возможность подсчитать значение соответствующей компоненты P i (Ф) вектора вероятностей для события Ф.

Слайд 84

Пусть теперь P t – вероятность того, что событие Ф произойдет не позже чем в момент времени t ; g ( ) – вероятность того, что событие S произойдет не позже чем через время после наступления события Ф. Тогда вероятность r ( t ) того, что событие S наступит не позже чем в момент времени t, выразится формулой r ( t ) = g ( t - ) d ( P ( t )). Используя соответствующую дискретную аппроксимацию этой формулы, мы получаем возможность вычислять значение любой компоненты вектора вероятностей рассматриваемого события S по оценке данного эксперта.

Слайд 85

Повторяя этот процесс и проводя необходимые усреднения, мы получим в конце концов оценку вектора вероятностей и разброса его значений для интересующего нас заключительного события. При дальнейшей работе с сетью опросы экспертов можно систематически повторять. Изучая динамику изменения оценок вместе с информацией о действительном времени наступления тех или иных событий, можно предложить различные приемы внесения поправок в вес экспертов. Выбор того или иного из этих приемов зависит от степени предпочтительности правильности начальных оценок по сравнению с более поздними, от желания учитывать степень правильности не только конечного результата ( оценки времени), но и путей его достижения (правильности выбора условий).

Слайд 86

Работа с построенной сетью может предусматривать возможность уточнения тех или иных частных оценок для составляющих ее событий (например, путем привлечения новых экспертов или постановки новых исследований). Для каждого события это уточнение будет требовать определенных затрат (вообще говоря, тем больших, чем выше слой, которому принадлежит данное событие). Необходимо по этому разработать методику нахождения рационального выбора этих уточнений. Предположим, что из каких-либо соображений, находящихся вне сферы наших рассмотрений, установлено, что наибольший интерес представляет уточнение оценки вероятности P i ( S ) наступления заключительного события S до момента времени t i. Для каждого события S i, входящего в построенную сеть, определим изменение оценки вероятности P i ( S ) при максимальных изменениях компонент вектора вероятностей события S, допускаемых имеющимися экспертными оценками. Стоимость эксперимента по уточнению оценки вектора вероятностей для события S, отнесенную к величине указанного изменения (удельную стоимость), естественно выбрать в качестве критерия для выбора события S i, оценка вектора вероятностей которого подлежит уточнению в первую очередь.

Слайд 87: Порядок работы

1. Сформулировать цель вашего прогноза. 2. Сформулировать условия достижения цели. 3. Составить сеть событий. 4. Выбрать из сети событий те, которые произойдут с вероятностью 99,9%. 5. Поместить эти события в нижний ряд. 6. На основе этого ряда составить весь сценарий. 7. Для событий каждого ряда вычислить вероятность и время наступления.

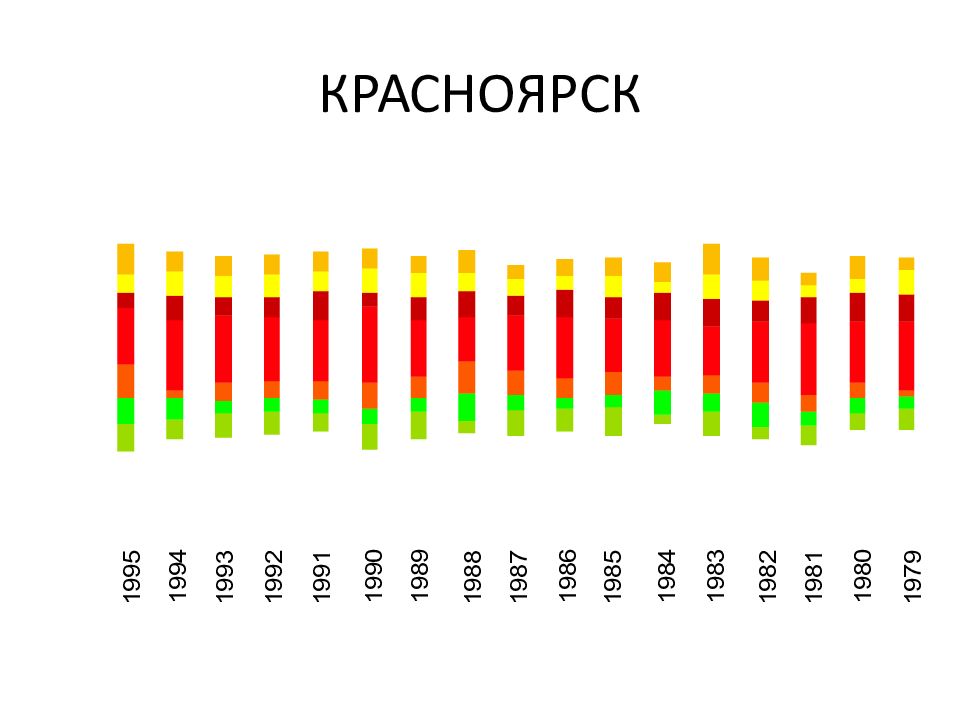

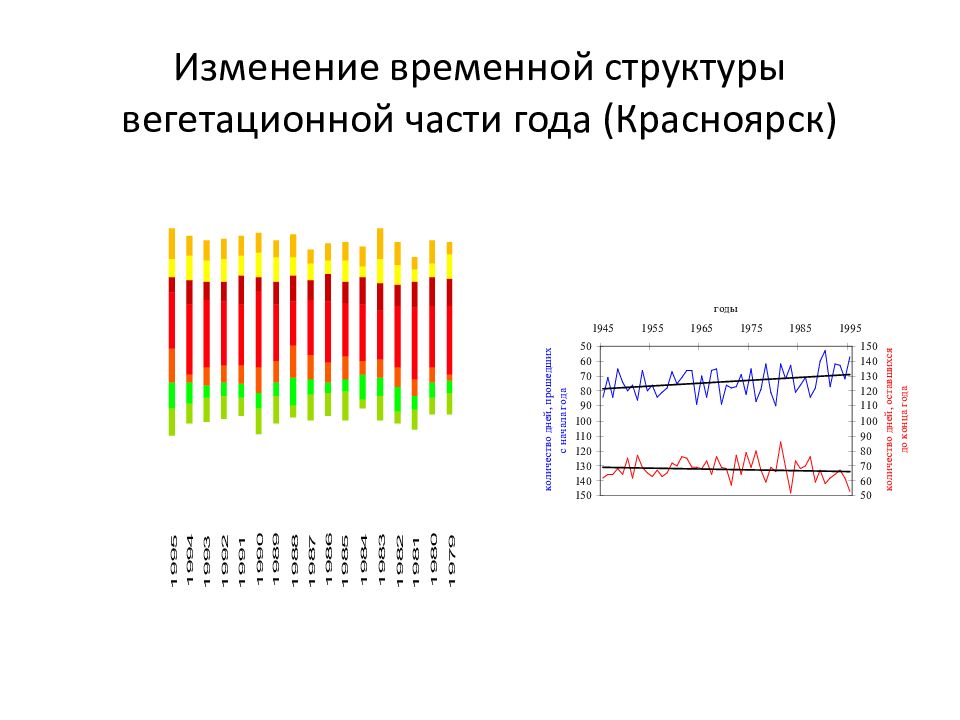

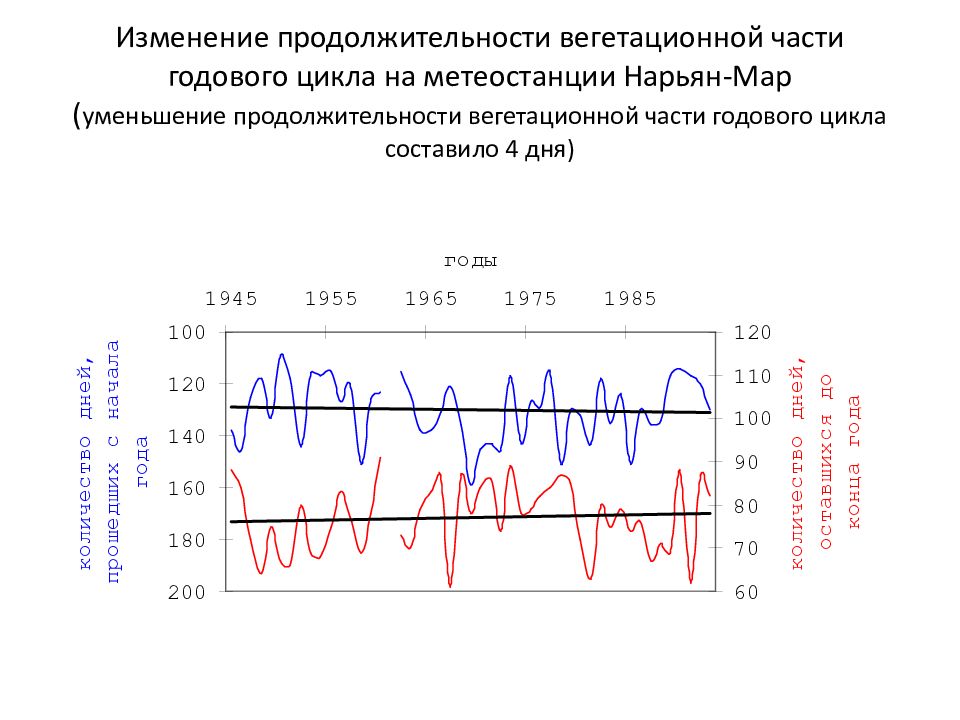

Слайд 92: Изменение продолжительности вегетационной части годового цикла на метеостанции Нарьян-Мар ( уменьшение продолжительности вегетационной части годового цикла составило 4 дня)

Слайд 93: Изменение продолжительности вегетационной части годового цикла для района метеостанции Кушка

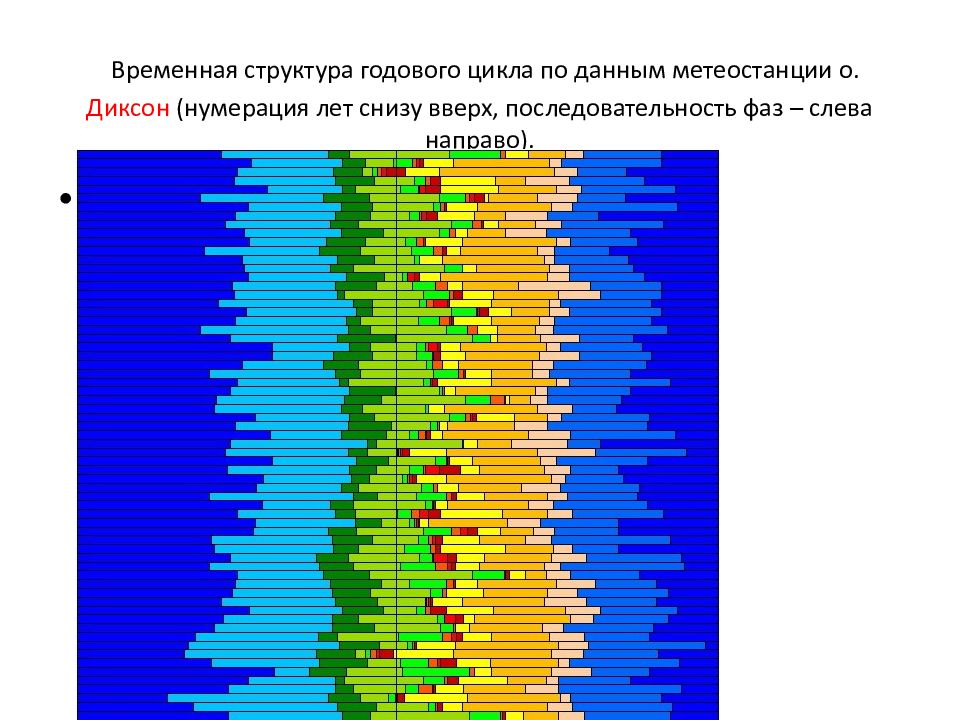

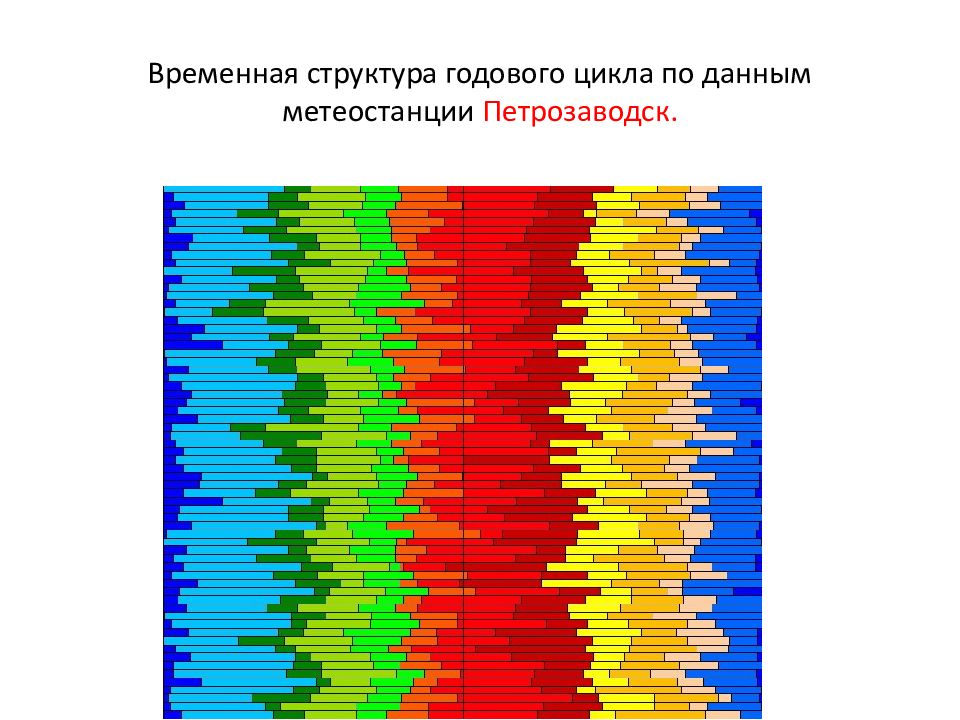

Слайд 94: Временная структура годового цикла по данным метеостанции о. Диксон (нумерация лет снизу вверх, последовательность фаз – слева направо)

Рис. Романа по саморегуляции