Первый слайд презентации: СРС Ревматические пороки сердца у детей

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИЕРСИТЕТ Подготовила: Ахметова А. Группа: 409 «Б» Алматы 2014

Слайд 2

Пороки сердца, или клапанные пороки сердца – распространенные заболевания человека. Причиной порока сердца может быть склероз сосудов, сифилис, в редких случаях ушибы грудной клетки, наблюдаются врожденные пороки сердца. Самой частой причиной пороков сердца (не менее чем в 90% случаев всех пороков сердца) является ревматическая лихорадка. Основную массу человеческого сердца составляет мускулатура, мышца сердца. Благодаря сокращению этой мускулатуры сердце способно выжимать кровь из полостей, расположенных в толще (внутри) самого сердца. Эта основная часть сердца, сердечная мышца. Обычно при каждой ревматической атаке поражается сердечная мышца, миокард. В толще миокарда, между отдельными группами мышечных волокон, развиваются ревматические узелки, соединительная ткань сердца набухает, изменяются и кровеносные сосуды в сердце, несущие кровь к работающей сердечной мышце.

Слайд 3

Так развивается ревматическое воспаление сердечной мышцы, называемое ревматическим миокардитом. Часто при ревматическом приступе наряду с воспалением сердечной мышцы – миокардитом возникает и воспаление внутренней оболочки сердца — эндокарда, а также образуемых этой оболочкой сердечных клапанов. Это воспаление эндокарда и клапанов сердца носит название ревматического эндокардита. При эндокардите клапаны сердца набухают, а на их поверхности появляются особые бугорки, наросты, «бородавки» или же образуются углубления, язвочки. В некоторых случаях при ревматической атаке развивается воспаление и наружной оболочки сердца, возникает ревматический перикардит.

Слайд 4

Классификация пороков сердца Приобретенные пороки сердца классифицируются по следующим признакам: Этиология: ревматический, вследствие инфекционного эндокардита, атеросклеротический, сифилитический и т.д. Локализация пораженных клапанов и их количество: изолированный или локальный (при поражении 1 клапана), комбинированный (при поражении 2-х и более клапанов); пороки аортального, митрального, трикуспидального клапанов, клапана ствола легочной артерии. Морфологическое и функциональное поражение клапанного аппарата: стеноз атриовентрикулярного отверстия, недостаточность клапана и их сочетание. Степень выраженности порока и степень нарушения гемодинамики сердца: не оказывающий существенного влияния на внутрисердечное кровообращение, умеренно или резко выраженный. Состояние общей гемодинамики: компенсированные пороки сердца (без недостаточности кровообращения), субкомпенсированные (с преходящей декомпенсацией, вызываемой физическими перегрузками, лихорадкой, беременностью и т. д.) и декомпенсированные (с развившейся недостаточностью кровообращения).

Слайд 5: Поражения сердца

Эндокардит – пороки сердца. Миокардит (очаговый, диффузный) – кардиофиброз. Перикардит – слипчивый перикардит. Коронарит – кардиалгия.

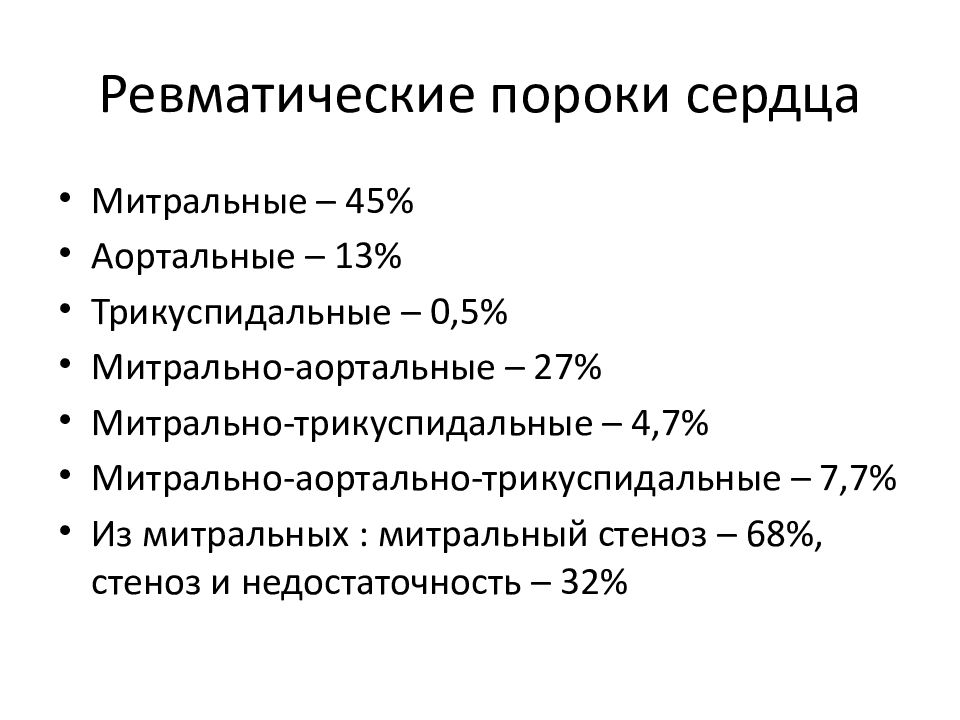

Слайд 6: Ревматические пороки сердца

Митральные – 45% Аортальные – 13% Трикуспидальные – 0,5% Митрально-аортальные – 27% Митрально- трикуспидальные – 4,7% Митрально-аортально- трикуспидальные – 7,7% Из митральных : митральный стеноз – 68%, стеноз и недостаточность – 32%

Слайд 7

Сужение левого предсердно-желудочкового отверстия (митральный стеноз) Стеноз митрального клапана (на лат. Stenosis ostii atrioventricularis sinistra ), (митральный стеноз или сужение левого атриовентрикулярного отверстия) - это часто встречающийся приобретенный порок сердца. Характеризуется сужением предсердно-желудочкового отверстия, приводящие к нарушению диастолического поступления крови из левого предсердия в левый желудочек. Стеноз митрального клапана может быть изолированным или сочетаться с поражением других клапанов, и с недостаточностью митрального клапана. Этиология Причиной стеноза митрального клапана в 80% случаев является раннее перенесенный ревматизм, а остальные 20% приходится на перенесенные инфекционные заболевания (инфекционный эндокардит, травма сердца и т.д.). Формируется в молодом возрасте, чаще встречается у женщин. Митральный стеноз заболевание, сопровождающееся нарушением функции клапана расположенным между левыми предсердием и желудочком.

Слайд 8

Клапан открывается в диастолу, и через него артериальная кровь левого предсердия поступает в левый желудочек. Митральный клапан состоит из двух створок. При митральном стенозе створки клапана утолщаются, в результате происходит уменьшение размера предсердно-желудочкового отверстия. Вследствие, кровь во время диастолы из левого предсердия не успевает откачиваться, и в результате давление в левом предсердии увеличивается. Поэтому, чтобы обеспечить нормальное кровенаполнение левого желудочка, включается ряд вспомогательных компенсаторных механизмов. В полости левого предсердия повышается давление. В следствии роста давления увеличивается градиент давления между левыми предсердие - желудочек, в результате этого облегчается прохождение крови через отверстие митрального клапана. Патогенез В результате увеличения давления в левом предсердии, увеличивается давление в правом предсердии далее в легочных артериях и в целом в малом круге кровообращения. Из-за высокого давления в левом предсердии миокард левого предсердия гипертрофируется. Происходит повышенная работа предсердия, при прогрессировании гипертрофируются и стенки правого предсердия. В результате увеличивается давление в легочных артериях и в легких.

Слайд 9

Клиническая картина В начальной, или аускультативной, стадии митрального стеноза субъективных симптомов практически не отмечается. Объективно же мы можем при аускультации определить диастолическии шум на верхушке или в V-й точке (точке Боткина). Диастолическии шум протекает с пресистолическим усилением на верхушке. 1-й тон хлопающий. Следует помнить, что шум при митральном стенозе грубый, рокочущий. По мере прогрессирования заболевания прогрессирует и сердечная недостаточность. Появляются и усугубляются жалобы на одышку, быструю утомляемость, боли в области сердца. В более тяжелых случаях порок сердца становится настолько выраженным, что может привести (при заметном прогрессировании сердечной недостаточности) к возникновению отека легких. Границы сердца заметно расширены, шум на верхушке усиливается, становится еще более грубым. При этом определяется диастолическое дрожание при пальпации области верхушки сердца. Это дрожание врачам давно было известно под названием "кошачье мурлыканье".

Слайд 10: Д иагностика

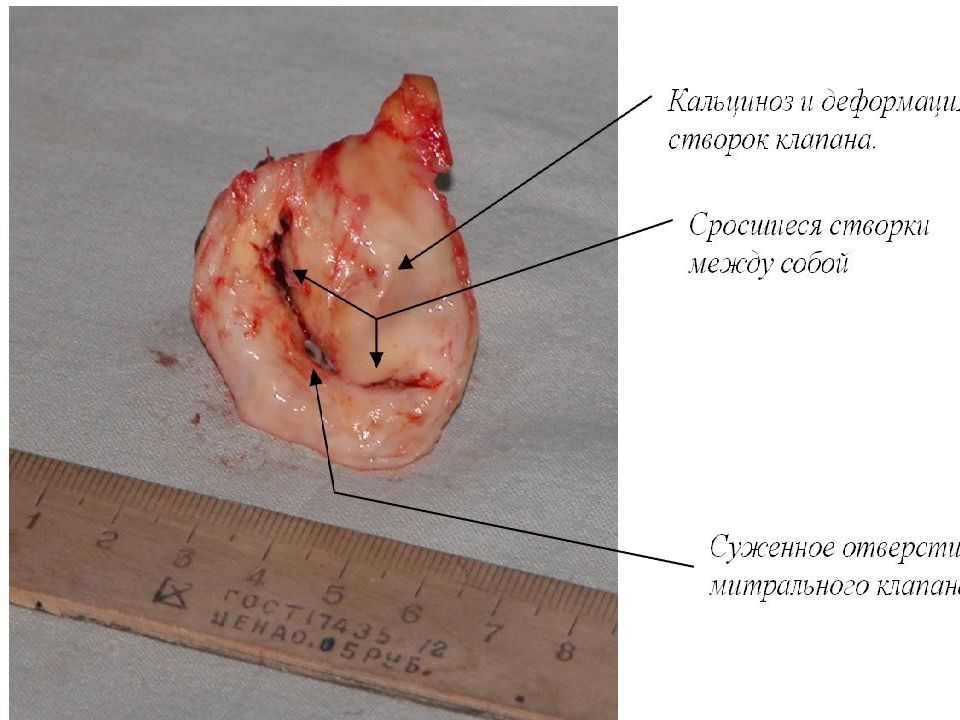

Диагностика стеноза митрального клапана При выслушивании сердца определяется диастолический шум. Он усиливается после физической нагрузки. На электрокардиограмме находят увеличение левого предсердия и правого желудочка. Рентгенологически определяют изменения в легких. На эхокардиограмме можно увидеть утолщение створок митрального клапана, нарушение их движения, уменьшение размеров предсердно-желудочкового отверстия, отложение солей кальция на створках клапана. Иногда в расширенном правом предсердии находят тромб.

Слайд 11

Лечение стеноза митрального клапана, как правило, предполагается хирургическое. Операции по лечению стеноза митрального клапана были одними из первых операций на сердце. Производилась закрытая митральная комиссуротомия. Сросшиеся створки митрального клапана разрывали или рассекали. Такая операция выполняется и сейчас. Однако, в современных условиях она производится на так называемом «сухом» сердце в условиях аппарата искусственного кровообращения. Это позволяет подробно осмотреть митральный клапан и оценить его состояние. Если необходимо, может быть проведена пластика клапана. Если клапан поврежден значительно, и исправить его невозможно, то производят его протезирование с использованием искусственного механизма. Молодым пациентам, особенно детям, возможно проведение щадящей операции. Это закрытая митральная комиссуротомия (рассечение швов) или баллонная дилатация (расширение) стенозированного отверстия. Операция производится через подключичную или другую артерию. Грудную клетку при этом не открывают, и аппарат искусственного кровообращения не применяют. Смертность при щадящем оперативном лечении стеноза митрального клапана не превышает 0,5%. Однако, у четверти пациентов может возникнуть повторный стеноз. В таком случае производят протезирование митрального клапана. Смертность при протезировании митрального клапана составляет 3-5%. Но результаты такого лечения хорошие.

Слайд 12: Митральная недостаточность

Недостаточность митрального клапана (лат. insufficientia valvulae mitralis ), или просто митральная недостаточность — вид приобретённого порока сердца, нарушение функции митрального клапана, при котором кровь поступает обратно через этот клапан каждый раз при сокращении левого желудочка. Митральная недостаточность занимает первое место в структуре всех приобретенных клапанных пороков сердца в общей популяции и 1 место после аортального стеноза у госпитализированных пациентов. Изолированная недостаточность митрального клапана встречается редко (у 2 % больных). Обычно митральная недостаточность сочетается со стенозом митрального клапана и/или с аортальными пороками сердца. Этиоппатогенез Врожденная недостаточность митрального клапана встречается достаточно часто. Она возникает в результате воздействия на организм беременной неблагоприятных факторов (например, радиационного или рентгенологического облучения, инфекции и др.).

Слайд 13

Приобретенная органическая (связанная с изменениями створок клапана) недостаточность митрального клапана может возникнуть по следующим причинам: ревматизм (системное (то есть с поражением различных органов и систем организма) воспалительное заболевание с преимущественным поражением сердца) – самая частая причина недостаточности митрального клапана. Митральная недостаточность при ревматизме всегда сочетается с поражением других клапанов; инфекционный эндокардит (воспалительное заболевание внутренней оболочки сердца); оперативное лечение митрального стеноза: при митральной комиссуротомии (хирургическом разделении сросшихся створок митрального клапана) возможно появление недостаточности митрального клапана — так увеличение тока крови делает явной скрытую до этого митральную недостаточность; закрытая травма сердца с разрывом створок митрального клапана. Приобретенная относительная или функциональная (то есть не связанная с изменениями створок клапана) недостаточность митрального клапана может возникнуть по следующим причинам.

Слайд 14

Симптомы митральной недостаточности Кашель, вначале сухой, затем с присоединением мокроты с прожилками крови, появляется при нарастании выраженности застоя крови в сосудах легких. Одышка — возникает в результате застоя крови в сосудах легких. Учащенное сердцебиение, ощущение неритмичного сердцебиения, замирания сердца, переворотов в левой половине грудной клетки – возникает при развитий аритмий (нарушений ритма сердца) вследствие повреждения мышцы сердца тем же процессом, который вызвал недостаточность митрального клапана (например, травма сердца или миокардит – воспаление мышцы сердца) и за счет изменения структуры предсердия. Общая слабость и снижение работоспособности — связаны с нарушением распределения крови в организме. Недостаточность митрального клапана у детей встречается часто, преимущественно в сочетании с поражениями других клапанов сердца или митральным стенозом. По мере взросления организма у некоторых пациентов с незначительной или умеренной степенью митральной недостаточности происходит уменьшение обратного тока крови из левого желудочка в левое предсердие вплоть до нормализации.

Слайд 15

Диагностика Анализ анамнеза заболевания и жалоб – как давно появились одышка, сердцебиение, кашель (вначале сухой, затем с отделением мокроты с примесью крови), с чем пациент связывает их возникновение. Анализ анамнеза жизни. Выясняется, чем болел пациент и его близкие родственники, кто пациент по профессии (был ли у него контакт с возбудителями инфекционных заболеваний), были ли инфекционные заболевания. В анамнезе могут быть указания на ревматический процесс, воспалительные заболевания, травмы грудной клетки, опухоли. Физикальный осмотр. При осмотре отмечаются цианоз ( синюшность ) кожи, « митральный румянец» (ярко-красное окрашивание щек пациента вследствие нарушения обогащения крови кислородом), « сердечный горб» — это пульсирующее выпячивание слева от грудины (центральная кость грудной клетки, к которой крепятся ребра) за счет значительного увеличения левого желудочка сердца. При перкуссии (простукивании) определяется расширение сердца влево. При аускультации (выслушивании) сердца выявляется шум в систолу (период сокращения желудочков сердца) в области верхушки сердца.

Слайд 16

Анализ крови и мочи. Проводится для выявления воспалительного процесса и сопутствующих заболеваний. Биохимический анализ крови. Определяется уровень холестерина (жироподобное вещество), сахара и общего белка крови, креатинина (продукт распада белка), мочевой кислоты (продукт распада пуринов – веществ из ядра клетки) для выявления сопутствующего поражения органов. Иммунологический анализ крови. Определятся содержание антител к различным микроорганизмам и мышце сердца (вырабатываемые организмом особые белки, способные разрушать чужеродные вещества или клетки собственного организма) и уровень С-реактивного протеина (белок, уровень которого повышается в крови при любом воспалении). Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) — позволяет оценить ритмичность сердцебиений, наличие нарушений сердечного ритма (например, преждевременные сокращения сердца), размеры отделов сердца и его перегрузку. Для недостаточности митрального клапана наиболее характерно выявление на ЭКГ увеличения левого предсердия и левого желудочка. Фонокардиограмма (метод анализа сердечных шумов) при недостаточности митрального клапана демонстрирует наличие систолического (то есть во время сокращения желудочков сердца) шума в проекции двустворчатого клапана. Эхокардиография ( ЭхоКГ – ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца) – основной метод определения состояния митрального клапана. Измеряется площадь левого предсердно-желудочкового отверстия, изучаются створки митрального клапана на предмет изменения их формы (например, сморщивание створок или наличие в них разрывов), неплотного смыкания во время сокращения желудочков сердца, наличия вегетаций (дополнительных структур на створках клапанов). Также при ЭхоКГ оценивают размеры полостей сердца и толщину его стенок, состояние прочих клапанов сердца, утолщение эндокарда (внутренней оболочки сердца), наличие жидкости в перикарде (околосердечной сумке).

Слайд 17

При допплерЭхоКГ (ультразвуковое исследование движения крови по сосудам и камерам сердца) выявляется обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие во время сокращения желудочков, а также повышение давления в легочных артериях (сосудах, приносящих кровь к легким). Рентгенография органов грудной клетки – оценивает размеры и расположение сердца, изменение конфигурации сердца (выпячивание тени сердца в проекции левого предсердия и левого желудочка), появление застоя крови в сосудах легких. Катетеризация полостей сердца – метод диагностики, основанный на введении в полости сердца катетеров (медицинских инструментов в виде трубки) и измерении давления в левом предсердии и левом желудочке. При недостаточности митрального клапана давление в левом предсердии становится практически таким же, как в левом желудочке. Спиральная компьютерная томография (СКТ) – метод, основанный на проведении серии рентгеновских снимков на разной глубине, и магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод, основанный на выстраивании цепочек воды при воздействии на тело человека сильных магнитов, – позволяют получить точное изображение сердца. Коронарокардиография (ККГ) – метод, при котором в собственные сосуды сердца и полости сердца вводится контраст (красящее вещество), что позволяет получить их точное изображение, а также оценить движение тока крови. Проводится при планировании оперативного лечения порока или подозрении на сопутствующую ишемическую болезнь сердца.

Слайд 18

Лечение митральной недостаточности Необходимо провести лечение основного заболевания – причины недостаточности митрального клапана. Медикаментозное лечение показано при осложнениях митральной недостаточности (например, лечение сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца и др.). Недостаточность митрального клапана незначительной или умеренной степени не требует проведения специального лечения. При выраженной и тяжелой митральной недостаточности проводится хирургическое лечение: пластика или протезирование митрального клапана. Хирургическое лечение недостаточности трикуспидального клапана проводят исключительно в условиях искусственного кровообращения (во время операции кровь по всему телу перекачивает не сердце, а электрический насос). Виды операций. Пластические операции (то есть нормализация кровотока через левое предсердно-желудочковое отверстие с сохранением собственного митрального клапана) выполняют при недостаточности митрального клапана 2-3 степени и отсутствии выраженных изменений его створок. Варианты пластических операций при недостаточности митрального клапана:

Слайд 19

кольцевая аннулопластика (пластика клапана) с помощью вшивания опорного кольца у основания створок митрального клапана. Кольцо состоит из металлической основы, покрытой синтетической тканью; укорочение хорд (сухожильных нитей, прикрепляющих к мышце сердца папиллярные мышцы – внутренние мышцы сердца, обеспечивающие движения клапанов); удаление части удлиненной задней створки митрального клапана. Протезирование митрального клапана выполняют только при грубых изменениях его створок или подклапанных структур, а также в случае неэффективности ранее проведенной пластики клапана. Используют два вида протезов: биологические протезы (изготовленные из аорты (то есть самого крупного сосуда) животных) – применяют у детей и у женщин, которые планируют беременность; механические клапаны (изготовленные из специальных медицинских сплавов металлов) применяют во всех остальных случаях. ирургическое лечение противопоказано при наличии необратимых сопутствующих заболеваний (неизбежно приводящих к смерти в ближайшее время), а также при тяжелой сердечной недостаточности, не поддающейся медикаментозному лечению. Послеоперационное ведение.