Первый слайд презентации: Формы национального русского языка Русский литературный язык как высшая форма национального языка

Культура речи и современная литературная норма

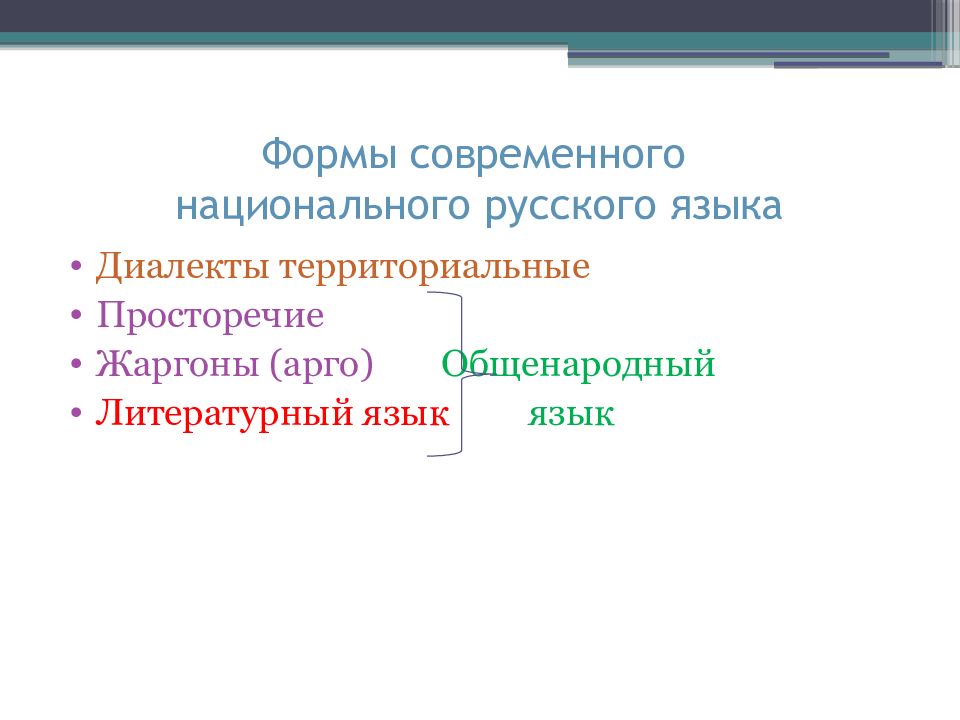

Диалекты территориальные Просторечие Жаргоны (арго) Общенародный Литературный язык язык

Слайд 3: Территориальные диалекты

Сложились и развивались в 13 веке Устная форма, только для обиходно-бытового общения Каждый диалект отличается своим характерным набором различий на уровне фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса, лексики Диалекты – форма национального русского языка, которая употребляется лицами, проживающими на одной территории, и обладает чертами, противопоставленными особенностям других диалектов на всех языковых уровнях.

Слайд 4: Территориальные диалекты

В.И. Даль о донском диалекте «Говор на а, г перед гласною обращается в придыхание; окончание третьего лица глагола мягкое. У донцов есть особые слова, как, например: дротик – копье, пропасть — отлучиться, полоса — сабля, и много хорошо составленных речений, по своему ремеслу отчасти принятых впоследствии в военном языке: скрасть караулы, добыть языка, стоять на слуху, пойти или наступить лавой ; побежка лошади вместо аллюр, опознаться вместо чересчур нерусского — ориентироваться ».

Слайд 5: Территориальные диалекты

В 20 веке в связи с ростом образования, развитие радио, телевидения, увеличивается влияние литературного языка и начинается деградация диалектов. Изучение диалектов представляет интерес : с исторической точки зрения, диалекты хранят исторические и архаичные черты, их нет в литературном языке; с точки зрения формирования литературного языка, на базе диалекта и затем общенародного языка складывался литературный язык, как влияют в дальнейшем литературный язык и диалекты друг на друга.

Слайд 7: Просторечие

Просторечие – исторически сложившаяся форма нац. р усского языка, чьи формы сейчас мы воспринимаем как ошибку, сделанную в литературном языке. Нет признаков системы, но состоит из форм, противоположных формам литературного языка на разных его уровнях: в фонетике — шóфер, полóжить, прúговор ; редикулит, колидор, резетка, друшлаг ; в морфологии — мой мозоль, с повидлой, делов, на пляжу, шоферá, без пальта, бежат, ляж, ложи; в лексике — подстамент, полуклиника

Слайд 8: Просторечие

Нарушение нормы носители просторечия не осознают, они не улавливают, не понимают различий между нелитературными и литературными формами. Поэтому просторечие сохраняется как форма бытования языка, способ его существования и не умирает — искоренение просторечия, как сорнякового языкового явления, практически невозможно, поскольку требует от носителя языка абсолютное знание норм литературного языка. Нужно стремиться абсолютному знанию литературного языка, к уничтожению в речи просторечия.

Слайд 9: Жаргон

Жаргон ( сленг ) — речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, интересов, социального положения и т.п. Существуют жаргоны музыкантов, актеров, студентов, спортсменов, охотников и др. Для жаргона характерно наличие специфической лексики и фразеологии, которые разбавлены литературной лексикой. Например, в студенческом жаргоне: «Я чисто, на первую пару забила. Лажа все это! Он опять пургу гнал » - «Нельзя ли по-русски ?» — « … С родителями я нормально говорю, а то они уроются и не фига не въедут ».

Слайд 10: Жаргон

Нет системной организации. Жаргон употребляется с целью выделится в социуме. Жаргонные слова возникают на основе литературной лексики путем ее переосмысления в том случае, когда или отсутствует однословное профессионально-терминологическое наименование, или проявляется потребность ярче, эмоциональнее передать представление о предмете.

Слайд 11: Арго

А рго — это речь низов общества, деклассированных групп и уголовного мира: нищих, воров и мошенников, картежных шулеров и т.п. (ср. возникшие в этой среде арготизмы блат, блатная музыка, феня ). Арго старых торговцев-ходебщиков (офеней - коробейщиков ), ремесленников - отходников (шаповалов, жестянщиков, портных, шорников, шерстобитов и др.) называют условными, или тайными, языками. Таким образом, арго — разновидность жаргона, являющаяся его предком.

Слайд 12: Арго

у В.И.Даля : «Столичные, особенно питерские мошенники, карманники и воры различного промысла, известные под именами мазуриков, изобрели свой язык, впрочем, весьма ограниченный и относящийся исключительно до воровства. Есть слова, общие с офенским языком: клевый — хороший, жулик — нож, лепень — платок, ширман — карман, пропулить — продать, но их немного, больше своих: бутырь — городовой, фараон — будочник, стрела — казак, канна — кабан, камышовка — лом, мальчишка — долото. Этим языком, который называется у них байковым, или попросту музыкой, говорят также все торговцы Апраксина двора, как надо полагать, по связям своим и по роду ремесла. Знать музыку — знать этот язык; ходить по музыке — заниматься воровским ремеслом».

Слайд 13: Арго

В.И.Даль приводит разговор на таком « тайном » языке и дает его перевод: — Что стырил? — Срубил шмель да выначил скуржаную лоханку. — Стрема, каплюжник. А ты? — Угнал скамейку да проначил на веснухи. Перевод: — Что украл? — Вытащил кошелек да серебряную табакерку.— Чу, полицейский. А ты? — Украл лошадь и променял на часы.

Слайд 15: Литературный русский язык

- высшая форма национального русского языка, которая приобретена на определенном этапе национального и социального развития общенародного языка. Русский литературный язык сформировался на этапе становления единого национального языка со 2-ой половины XVII века до начала XIX века.

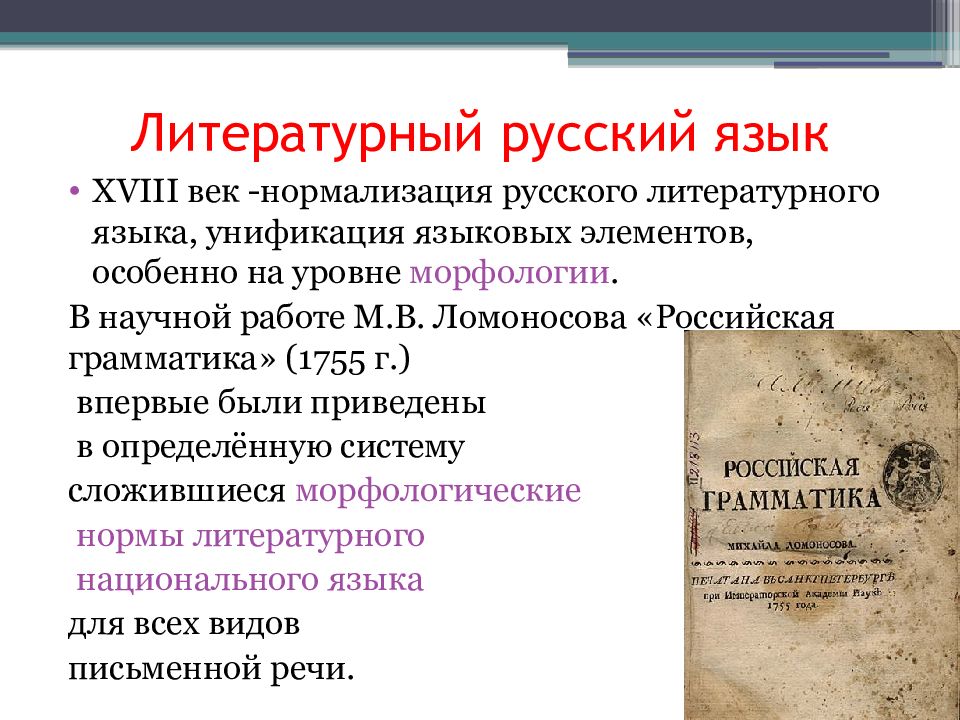

Слайд 16: Литературный русский язык

XVIII век -нормализация русского литературного языка, унификация языковых элементов, особенно на уровне морфологии. В научной работе М.В. Ломоносова «Российская грамматика» (1755 г.) впервые были приведены в определённую систему сложившиеся морфологические нормы литературного национального языка для всех видов письменной речи.

Слайд 17: Литературный русский язык

Во второй половине XVIII века решаются вопросы формирования синтаксического строя русского литературного национального языка и изменения в его составе. Реформа Н.М. Карамзина: замена сложных синтаксических конструкций латинского и церковнославянского типа логически стройными, короткими, ёмкими, но глубокими по смыслу, содержанию фразами и предложениями. Начало у потребления буквы «ё».

Слайд 18: Литературный русский язык

П роцесс формирования русского литературного языка завершился в первой половине XIX века. И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин сыграли ведущую роль в процессах сближения литературного языка с живой народной речью, в соединении норм литературной разговорной речи и в формировании специфических языковых особенностей художественной литературы.

Слайд 19: Признаки литературного русского языка

Нормированность Полифункциональность Стилистическая дифференциация Наддиалектность Обработанность Стремление к устойчивости Обеспечение отвлеченного логического мышления

Слайд 20: Нормированность литературного языка

Основной и главный признак. Нормированность – обязательная опора на норму. Литературная норма должна соблюдаться всеми носителями литературного языка, независимо от пола, возраста, рода занятий и профессии, территории проживания.

Слайд 21: Языковая литературная норма

Норма – «это относительно устойчивый способ (или способы) выражения, отражающий исторические закономерности развития языка, закрепленный в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества » (К.С. Горбачевич. Изменение норм русского литературного языка)

Слайд 22: Языковая литературная норма

Языковая норма (норма литературная) — это правила использования речевых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. правила произношения, словоупотребления, использование традиционно сложившихся грамматических, стилистических и др. языковых средств, принятых в общественно-языковой практике. Это единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, предложений) ( Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. Русский язык и культура речи)

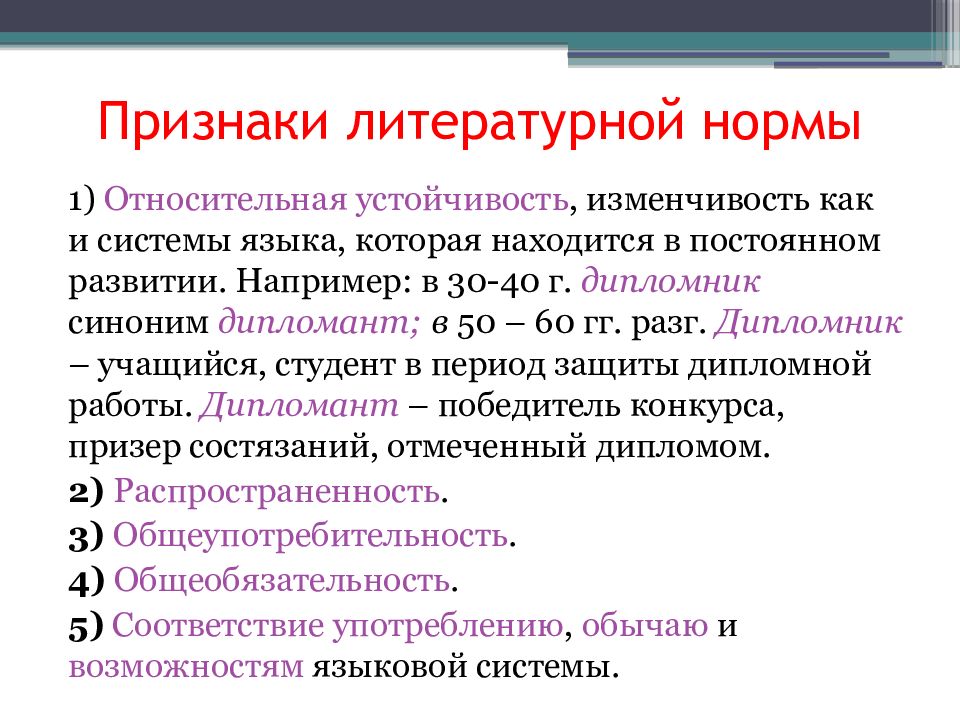

Слайд 23: Признаки литературной нормы

1) Относительная устойчивость, изменчивость как и системы языка, которая находится в постоянном развитии. Например : в 30-40 г. дипломник синоним дипломант; в 50 – 60 гг. разг. Дипломник – учащийся, студент в период защиты дипломной работы. Дипломант – победитель конкурса, призер состязаний, отмеченный дипломом. 2) Распространенность. 3) Общеупотребительность. 4) Общеобязательность. 5) Соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы.

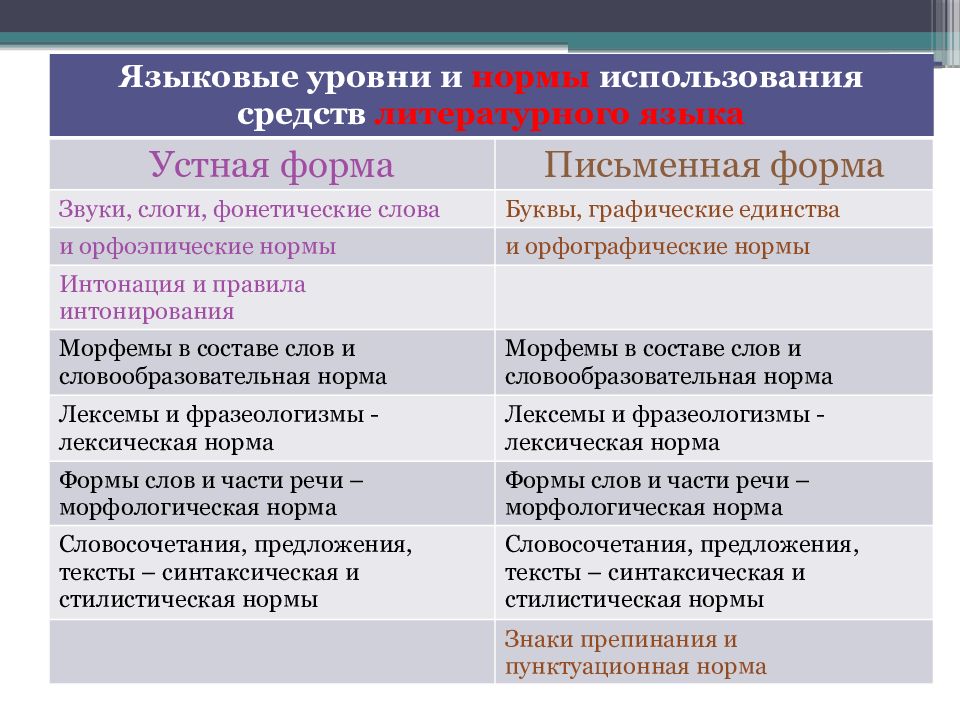

Слайд 24

Языковые уровни и нормы использования средств литературного языка Устная форма Письменная форма Звуки, слоги, фонетические слова Буквы, графические единства и орфоэпические нормы и орфографические нормы Интонация и правила интонирования Морфемы в составе слов и словообразовательная норма Морфемы в составе слов и словообразовательная норма Лексемы и фразеологизмы - лексическая норма Лексемы и фразеологизмы - лексическая норма Формы слов и части речи – морфологическая норма Формы слов и части речи – морфологическая норма Словосочетания, предложения, тексты – синтаксическая и стилистическая нормы Словосочетания, предложения, тексты – синтаксическая и стилистическая нормы Знаки препинания и пунктуационная норма

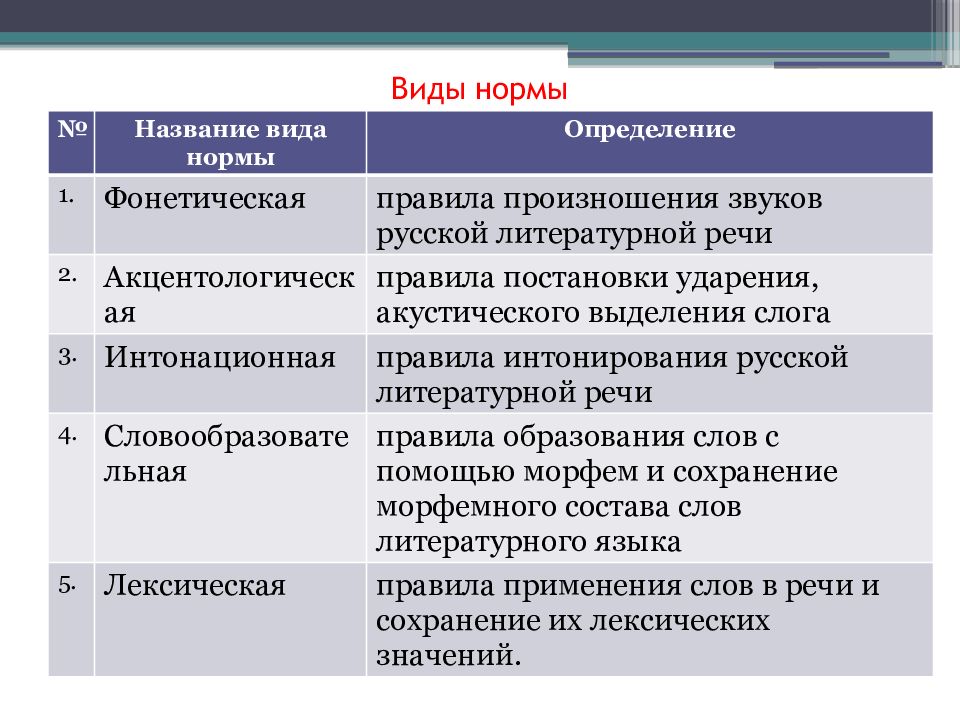

Слайд 25: Виды нормы

№ Название вида нормы Определение 1. Фонетическая правила произношения звуков русской литературной речи 2. Акцентологическая правила постановки ударения, акустического выделения слога 3. Интонационная правила интонирования русской литературной речи 4. Словообразовательная правила образования слов с помощью морфем и сохранение морфемного состава слов литературного языка 5. Лексическая правила применения слов в речи и сохранение их лексических значений.

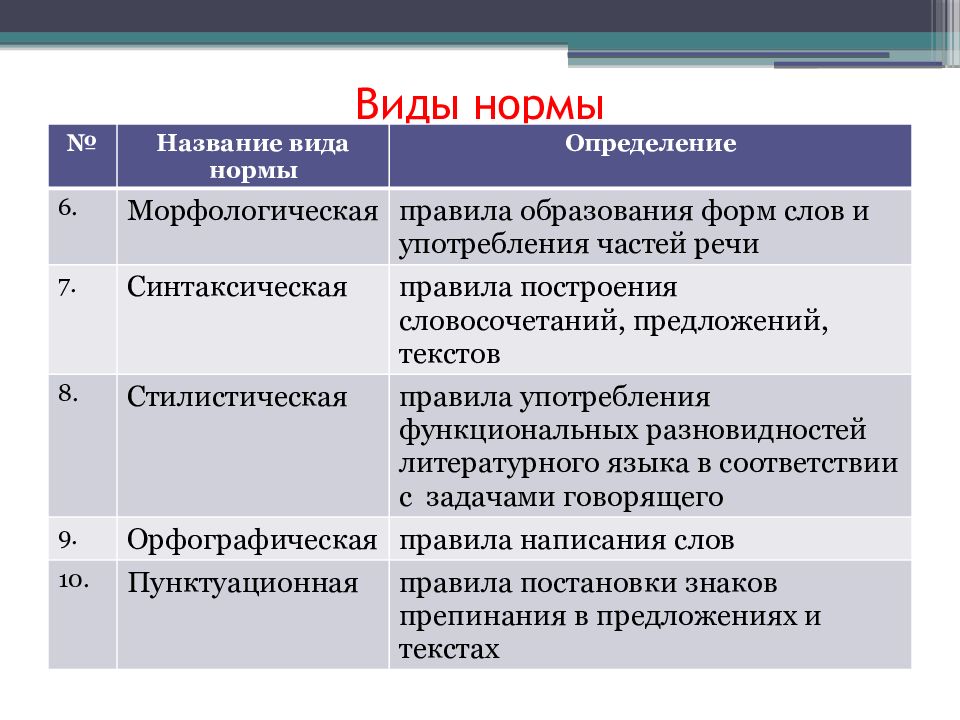

Слайд 26: Виды нормы

№ Название вида нормы Определение 6. Морфологическая правила образования форм слов и употребления частей речи 7. Синтаксическая правила построения словосочетаний, предложений, текстов 8. Стилистическая правила употребления функциональных разновидностей литературного языка в соответствии с задачами говорящего 9. Орфографическая правила написания слов 10. Пунктуационная правила постановки знаков препинания в предложениях и текстах

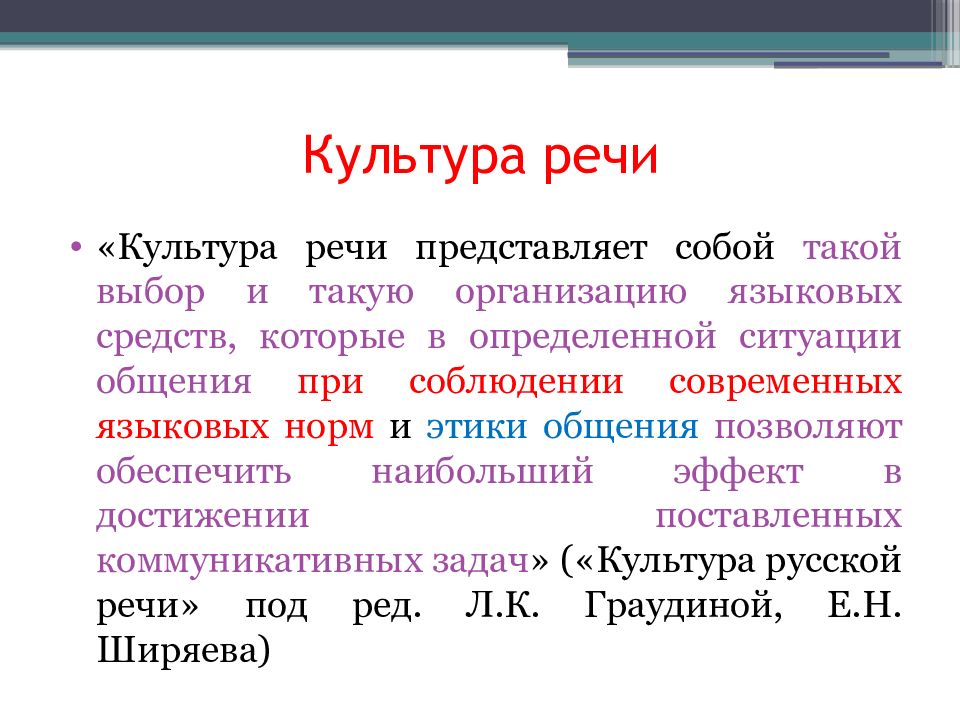

Слайд 27: Культура речи

«Культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач » («Культура русской речи» под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева )

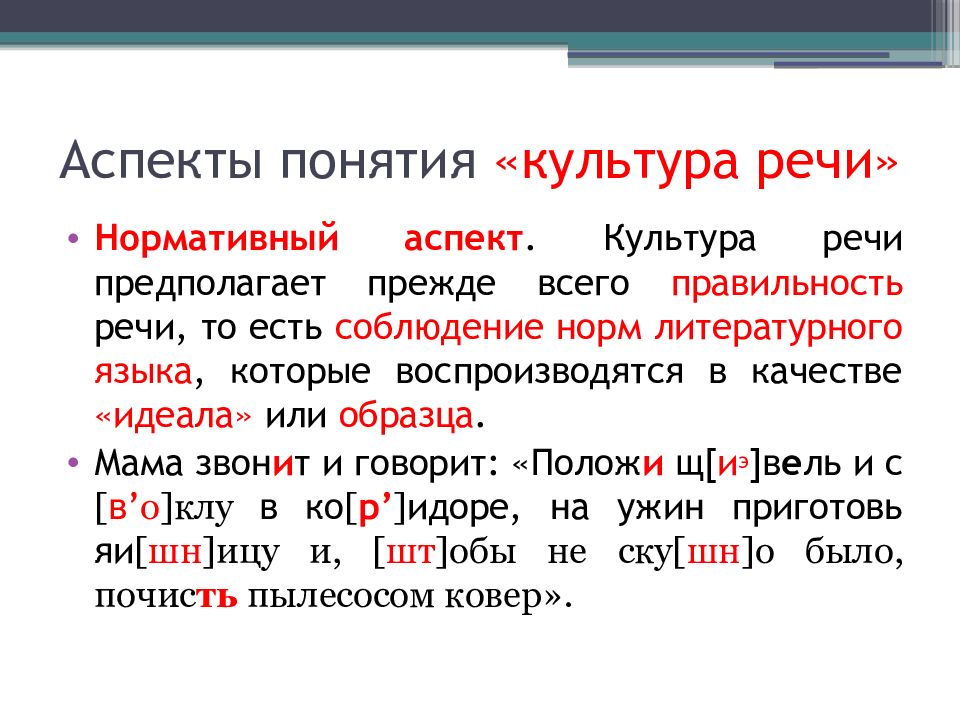

Слайд 28: Аспекты понятия «культура речи»

Нормативный аспект. Культура речи предполагает прежде всего правильность речи, то есть соблюдение норм литературного языка, которые воспроизводятся в качестве «идеала» или образца. Мама звон и т и говорит: «Полож и щ [ и э ] в е ль и с [ в’ о ] клу в ко [ р’ ] идоре, на ужин приготовь яи [ шн ] ицу и, [ шт ] обы не ску [ шн ] о было, почис ть пылесосом ковер».

Слайд 29: Аспекты понятия «культура речи»

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил речевого поведения в конкретных ситуациях. Под этими нормами общения понимаются речевой этикет (формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, и т.п.) обращение на «ты», «вы», выбор полного или сокращенного имени. На использование речевого этикета оказывают влияние факторы: возраст обучающихся, социальный статус, характер отношений между ними, время и место взаимодействия

Слайд 31: Аспекты понятия «культура речи»

Коммуникативный аспект. Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи.