Первый слайд презентации: ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ

Слайд 2: Гештальтпсихология

Г ештальтпсихология возникла в начале 20-х годов в Германии. Его создание связано с именами Макса Вертгеймера (1880-1943) (на фото), Вольфганга Келера (1887-1967) и Курта Коффки (1887-1941), заложивших методологию этой школы. Курт Левин (1890-1947) нашел практическое применение теорий гештальта. Первая работа Вертгеймера, в которой раскрывались принципы гештальтпсихологии, - «Экспериментальные исследования видимого движения» - была опубликована в 1912 г., однако окончательное оформление нового направления произошло уже после Первой мировой войны.

Слайд 3

Гештальтпсихология Гештальт (от нем. Gestalt ) – форма, структура, целое. Обозначает целостные образования сознания. Гештальтпсихология – школа психологической науки, согласно которой в основе психики лежат не отдельные элементы сознания, но целостные фигуры - гештальты, свойства которых не являются суммой свойств их частей. Гештальтпсихология исследует целостные структуры, из которых состоит психическое поле, разрабатывая новые экспериментальные методы. В отличие от других психологических направлений (психоанализа, бихевиоризма), кардинально пересмотревших предмет психологии, представители гештальтпсихологии по-прежнему считали, что предметом психологической науки является исследование содержания психики, познавательных процессов, а также структуры и динамики развития личности.

Слайд 4

Гештальтпсихология Как исследовательская программа, гештальт-психология началась в 1910 г. с исследований видимого движения, которые проводил М. Вертхаймер при помощи В. Кёлера и К. Коффки. Видимое движение знакомо всем по фильмам, которые представляют собой серию быстро демонстрируемых неподвижных картинок, воспринимающихся как объекты, находящиеся в постоянном плавном движении. В нач. ХХ в. в психологии существовало утверждение, что не существует переживания движения, данного в сознании; движение просто «кажется» и этот опыт оправдывается. Вертхаймер и его последователи, напротив, настаивали на том, что переживание движения было реальным, на самом деле данном в сознании, хотя оно и не соответствовало никаким физическим раздражителям.

Слайд 6

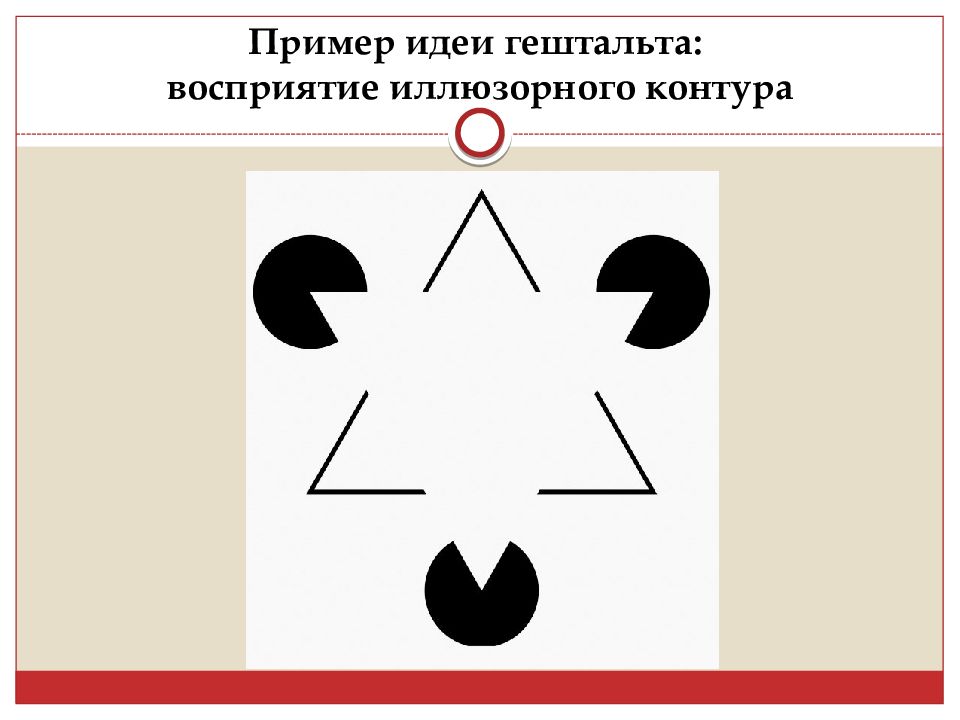

Гештальтпсихология На рисунке мы воспринимаем форму ( гештальт ), которой не соответствует никакая физическая стимуляция. Объекты непосредственно даны в сознании как осмысленное целое, а не как скопление атомарных ощущений. Вертхаймер писал (М. Wertheimer, 1923/1938, р. 78): «Когда нам предъявляют некоторое количество стимулов, мы, как правило, не воспринимаем их как "количество" индивидуальных вещей, вот этой и вон той. Вместо этого в восприятии даны более крупные целые, изолированные и связанные друг с другом... Отвечает ли определенным принципам такое распределение и деление?» Вертхаймер дал утвердительный ответ и сформулировал набор «организующих принципов», которые упоминаются в учебниках и по сей день.

Слайд 7

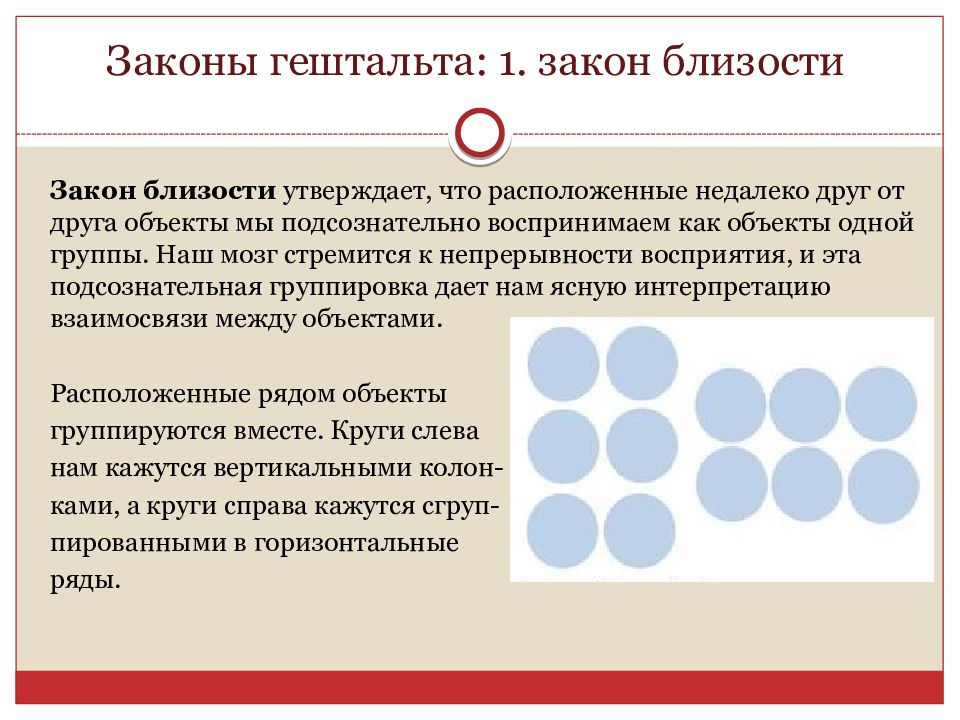

Законы гештальта: 1. закон близости Закон близости утверждает, что расположенные недалеко друг от друга объекты мы подсознательно воспринимаем как объекты одной группы. Наш мозг стремится к непрерывности восприятия, и эта подсознательная группировка дает нам ясную интерпретацию взаимосвязи между объектами. Расположенные рядом объекты группируются вместе. Круги слева нам кажутся вертикальными колон- ками, а круги справа кажутся сгруп - пированными в горизонтальные ряды.

Слайд 8

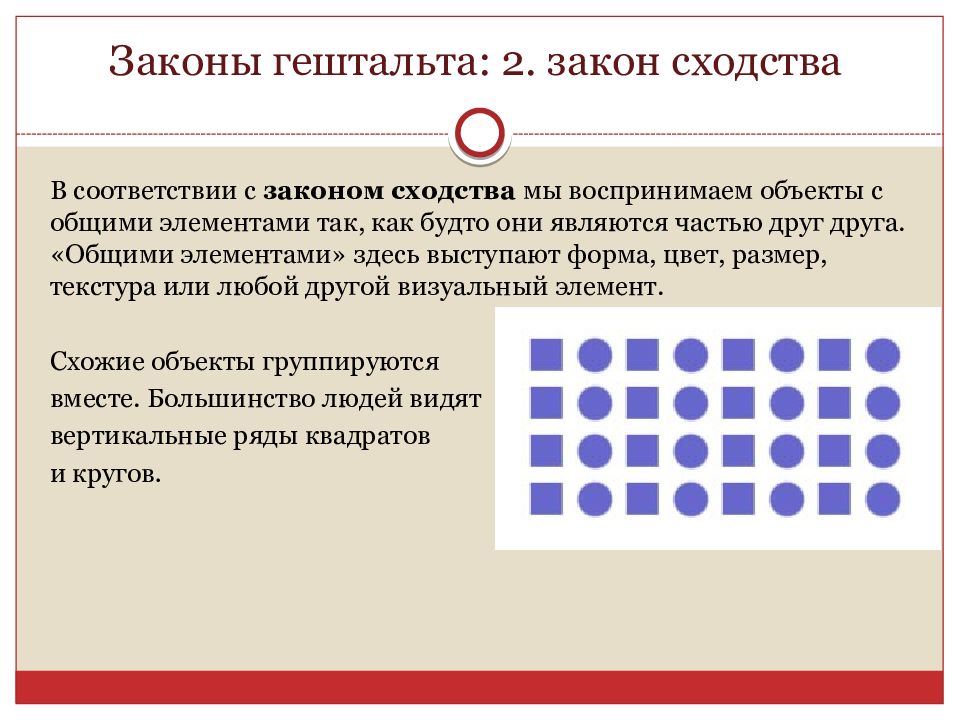

Законы гештальта: 2. закон сходства В соответствии с законом сходства мы воспринимаем объекты с общими элементами так, как будто они являются частью друг друга. «Общими элементами» здесь выступают форма, цвет, размер, текстура или любой другой визуальный элемент. Схожие объекты группируются вместе. Большинство людей видят вертикальные ряды квадратов и кругов.

Слайд 9

Законы гештальта: 3. закон завершения образа Закон завершения образа говорит, что мы обычно связываем реально не связанные элементы в знакомые нам формы. Мозг стремится добавить недостающие звенья, хотя у него нет на это оснований. Естественно, мы объединяем элементы только в те формы, которые нам уже знакомы. Объект выглядят как целое. Мы игнори - руем пробелы и заканчиваем проведение линий. На рисунке нет непрерывного очертания контуров, но наш мозг вписывает недостающую информацию для создания знакомых форм и изображе - ний.

Слайд 10

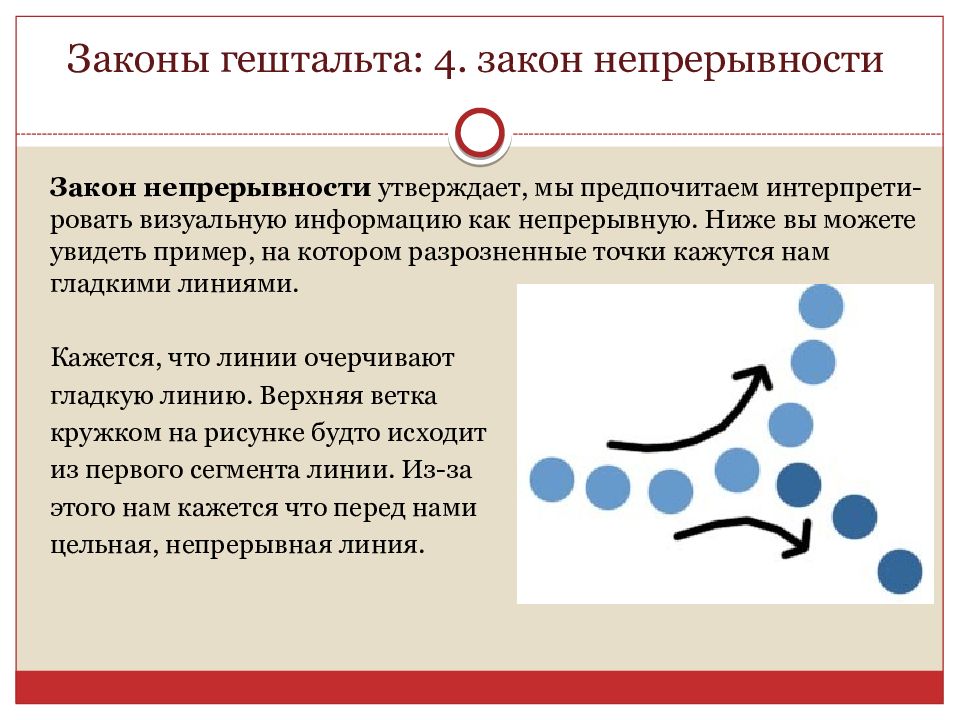

Законы гештальта: 4. закон непрерывности Закон непрерывности утверждает, мы предпочитаем интерпрети-ровать визуальную информацию как непрерывную. Ниже вы можете увидеть пример, на котором разрозненные точки кажутся нам гладкими линиями. Кажется, что линии очерчивают гладкую линию. Верхняя ветка кружком на рисунке будто исходит из первого сегмента линии. Из-за этого нам кажется что перед нами цельная, непрерывная линия.

Слайд 11

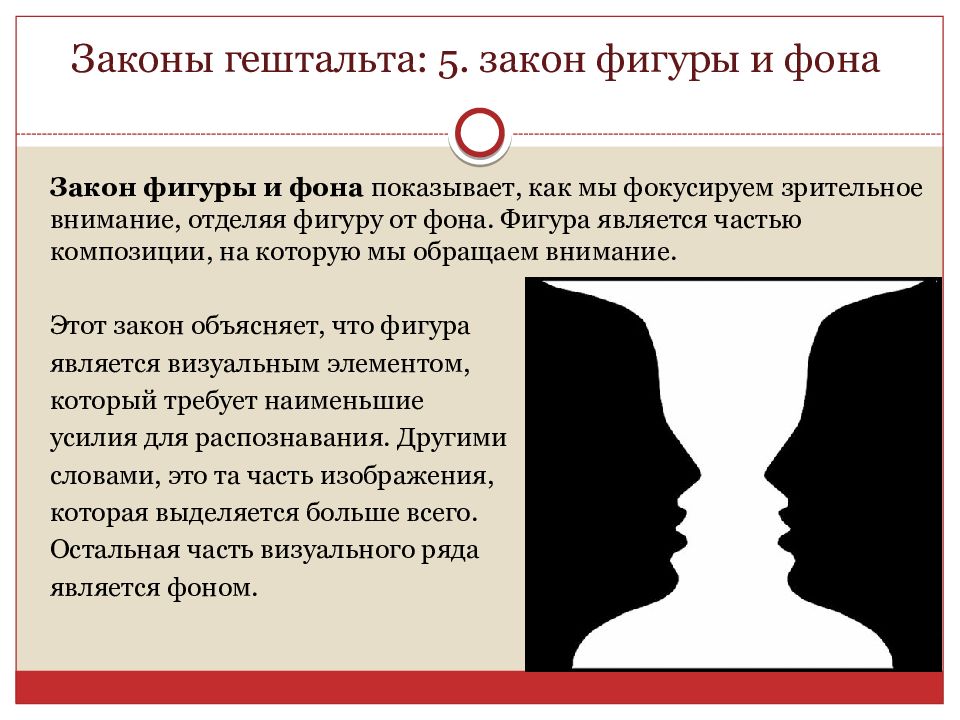

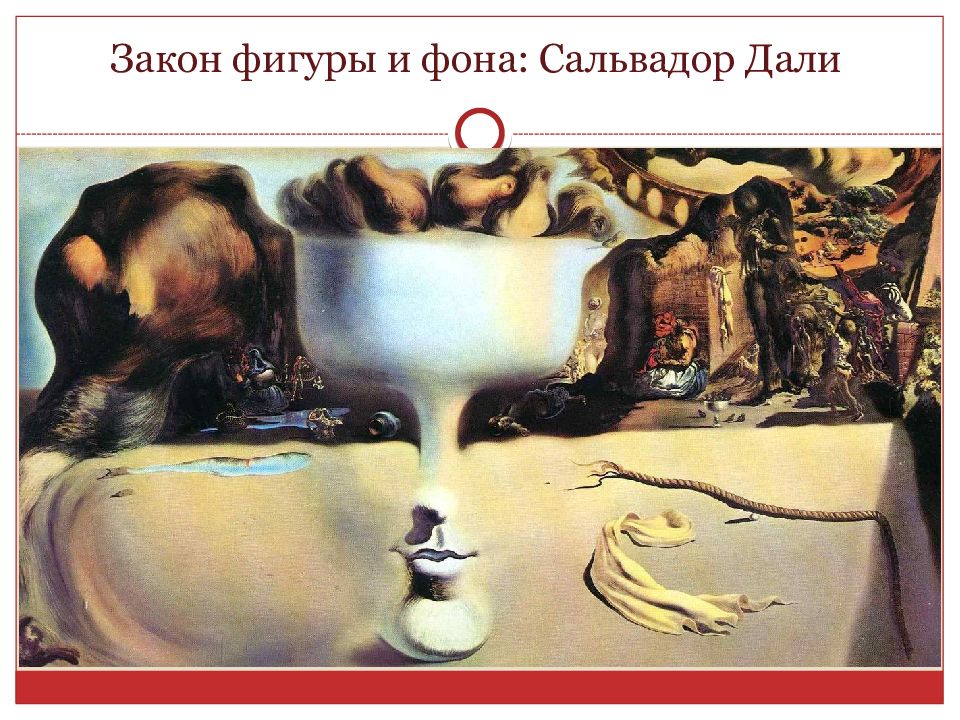

Законы гештальта: 5. закон фигуры и фона Закон фигуры и фона показывает, как мы фокусируем зрительное внимание, отделяя фигуру от фона. Фигура является частью композиции, на которую мы обращаем внимание. Этот закон объясняет, что фигура является визуальным элементом, который требует наименьшие усилия для распознавания. Другими словами, это та часть изображения, которая выделяется больше всего. Остальная часть визуального ряда является фоном.

Слайд 13

Гештальтпсихология Очень важно понять, что, согласно гештальт-психологии, гештальты не накладываются разумом на опыт, а открываются в опыте. Гештальты объективны, а не субъективны. Гештальты, особенно в формулировках Кёлера, представляют собой физически реальную, естественную самоорганизацию в природе, мозге, опыте, все они изоморфны по отношению друг к другу. В физике мы видим, как динамические силы спонтанно организуют материальные частицы в простые элегантные формы. Кёлер говорил, что мозг — это динамическое поле и, подобно самоорганизующимся силовым полям, отражающим физические гештальты, создает гештальты воспринятых объектов. «В каком-то смысле гештальт-психология стала приложением физики поля к важным разделам психологии и физиологии мозга». Т.о. понятие самоорганизации в гештальты – противоположность атомизму.

Слайд 14

Гештальтпсихология В гештальтпсихологии опровергалось прежнее представление о том, что развитие психики основывается на формировании все новых ассоциативных связей, которые соединяют отдельные элементы между собой в представления и понятия. Взамен этого выдвигалась новая идея о том, что познание связано с процессом изменения, трансформации целостных гештальтов, которые определяют характер восприятия внешнего мира и поведения в нем. Поэтому многие представители данного направления уделяли значительное внимание проблеме психического развития, так как само развитие отождествлялось ими с ростом и дифференциацией гештальтов. Исходя из этого, в результатах исследования генезиса психических функций они видели доказательство правильности своих постулатов.

Слайд 15

Гештальтпсихология В анализе проблемных ситуаций и способов их решения Вертгеймер выделял несколько основных этапов мыслительного процесса : 1. Возникновение темы. На этом этапе появляется чувство «направленной напряженности», которое мобилизует творческие силы человека. 2. Анализ ситуации, осознание проблемы. Основной задачей этой стадии является создание целостного образа ситуации. 3. Решение проблемы. Этот этап мыслительной деятельности в значительной степени неосознан, хотя предварительная сознательная работа необходима. 4. Возникновение идеи решения - инсайт. 5. Исполнительская стадия.

Слайд 16

Гештальтпсихология В опытах Вертгеймера обнаруживалось отрицательное влияние привычного способа восприятия структурных отношений между компонентами задачи на ее продуктивное решение. Он подчеркивал, что у детей, обучавшихся геометрии в школе на основе чисто формального метода, несравненно труднее выработать продуктивный подход к задачам, чем у тех, кто вообще не обучался. В книге «Продуктивное мышление» (1936-1943) Вергеймер описывет процессы значительных научных открытий (Гаусса, Галилея) и приводит уникальные беседы с А. Эйнштейном, посвященные проблеме творчества в науке и анализу механизмов творческого мышления. Результатом этого анализа стал сделанный Вертгеймером вывод о принципиальной структурной общности механизмов творчества у примитивных народов, детей и великих ученых.

Слайд 17

Гештальтпсихология Вертгеймер доказывал, что творческое мышление зависит от чертежа, схемы, в виде которой представляется условие задачи или проблемной ситуации. От адекватности схемы зависит правильность решения, причем хорошая схема дает возможность посмотреть на нее с разных точек зрения, т. е. позволяет создать из образов, которые входят в ситуацию, разные гештальты. Этот процесс создания разных гештальтов из набора постоянных образов и является процессом творчества, при этом чем больше различных значений получат предметы, включенные в эти структуры, тем более высокий уровень творчества продемонстрирует ребенок. Вертгеймер пришел к выводу о том, что ранний переход к логическому мышлению мешает развитию творчества у детей. Он также говорил о том, что упражнение убивает творческое мышление, так как при повторении происходит фиксация одного и того же образа и ребенок привыкает рассматривать вещи только в одной позиции.

Слайд 18

ИНСАЙТ Работы Келера, посвященные исследованию интеллекта шимпанзе, привели его к наиболее значимому открытию - открытию инсайта (озарения). Исходя из того, что интеллектуальное поведение направлено на решение проблемы, Келер создавал такие ситуации, в которых подопытное животное для достижения цели должно было найти обходные пути. Операции, которые совершали обезьяны для решения поставленной задачи, были названы двухфазными, так как состояли из двух частей. В первой части обезьяне нужно было при помощи одного орудия получить другое, которое было необходимо для решения проблемы (например, при помощи короткой палки, которая находилась в клетке, получить длинную, находящуюся на некотором расстоянии от клетки). Во второй части полученное орудие использовалось для достижения искомой цели, например для получения банана, находящегося далеко от обезьяны.

Слайд 19

ИНСАЙТ Эксперимент должен был помочь понять, каким способом решается задача - происходит ли слепой поиск правильного решения (по типу метода проб и ошибок) или обезьяна достигает цели благодаря спонтанному схватыванию отношений, пониманию. Эксперименты Келера доказывали, что мыслительный процесс идет по второму пути, т.е. происходит мгновенное схватывание ситуации и верное решение поставленной задачи. Объясняя феномен инсайта, он доказывал, что в тот момент, когда явления входят в другую ситуацию, они приобретают новую функцию. Соединение предметов в новых сочетаниях, связанных с их новыми функциями, ведет к образованию нового гештальта, осознание которого составляет суть мышления. Келер называл этот процесс « переструктурированием гештальта» и считал, что такое переструктурирование происходит мгновенно и не зависит от прошлого опыта субъекта, но только от способа расположения предметов в поле. Именно это переструктурирование и происходит в момент инсайта.

Слайд 20

ИНСАЙТ После экспериментов с людьми подтвердилась универсальность инсайта, что с точки зрения Келера раскрывало общее направление психического развития и роль обучения в этом процессе. Доказывая, что психическое развитие связано с переходом от схватывания общей ситуации к ее дифференциации и формированию нового, более адекватного ситуации гештальта, Келер раскрывал условия, способствующие этому переходу. Он считал, что такое развитие происходит как внезапно, так и в процессе обучения, которое также ведет к образованию новой структуры и, следовательно, к иному восприятию и осознанию ситуации. Иными словами, при определенных условиях обучение может способствовать развитию мышления, причем это связано не с организацией поисковой активности ребенка по типу проб и ошибок, но с созданием условий, способствующих инсайту. Таким образом, опыты Келера доказывали мгновенный, а не протяженный во времени характер мышления, в основе которого лежит инсайт.

Слайд 21

Гештальт-терапия Понятие об инсайте - ключевое для гештальтпсихологии - стало основой объяснения всех форм мыслительной деятельности, в том числе и продуктивного мышления. Основателем гештальт-терапии является Фредерик Перлз (1893-1970), который разработал свою теорию под влиянием гештальтпсихологии, экзистенциализма, психоанализа. Г.-т. подчеркивает необходимость осозна - ния пациентом настоящего и важность непосредственного эмоционального переживания.

Слайд 22

Гештальт-терапия Перлз в период с 1930 по 1940 г. придерживался идей психоанализа, затем он порвал с ним и с 1946 г. начал разрабатывать идеи и метод своей гештальт-терапии. Его метод завоевал широкую популярность. Расхождения Перлза с Фрейдом касались скорее психотерапевтичес-ких приемов, чем основных положений второго о важности неосознаваемой мотивации, динамики личности. Ученый подчеркивает важность рассмотрения ситуации в настоящем, а не исследования причин в прошлом, как это делал Фрейд. Осознавание человеком того, как он ведет себя в это мгновение, более важно, чем понимание того, почему он ведет себя таким образом. Поэтому Перлз начал всматриваться в настоящее, в то, как люди приспосабливаются и живут в своем мире. При таком подходе терапия перестает быть системой извлечения значимой информации из памяти.

Слайд 23

Гештальт-терапия Перлз считал, что информация, необходимая для терапевтического изменения, содержится в непосредственном поведении пациента: как тот вступает во взаимодействие с терапевтом и проявляет себя в этом взаимодействии. Перлз в своей практике использовал положения гештальт-психологии о том, что анализ частей не может помочь пониманию целого, поскольку целое определяется их взаимосвязью и взаимозависимостью. Организм приспосабливается к среде, достигая определенного равновесия и упорядочивания частей, и нельзя изменить что-то одно, чтобы при этом не изменились другие. В данном поле он выбирает для себя нечто значимое. И это становится фигурой, а все остальное — фоном. А выбирает организм то, что ему интересно и важно в данный момент.

Слайд 24

Гештальт-терапия Перлз полагал, что сознание человека не может воспринимать окружающий мир однозначно, с одинаковой концентрацией внимания на всех деталях. Важные и значимые события занимают центральное место в сознании, образуя гештальт (фигуру), а менее важная в данный момент информация отступает на задний план, создавая фон. Ученый рассматривал человека как саморегулирующееся существо. Одно из основных положений его теории заключается в том, что каждый обладает способностью достигать оптимального равновесия внутри себя и между собой и средой. Полное равновесие соответствует четкой фигуре ( гештальту ); отклонение от него ведет к разрушению отчетливых границ между нею и фоном.

Слайд 25

Гештальт-терапия Ф. Перлз рассматривал личностный рост как процесс расширения зон самоосознавания, что способствует саморегуляции и координирует равновесие между внутренним миром и средой. Он выделял три зоны сознавания : Внутреннюю - явления и процессы, происходящие в нашем теле. Внешнюю - внешние события, которые отражаются сознанием. Среднюю - фантазии, верования, отношения. При неврозе преобладает тенденция к сосредоточению на средней зоне за счет исключения из сознания двух первых. Такая излишняя склонность к фантазированию, интерпретации нарушает естественный ритм процесса сознания, вынуждает клиента сосредоточиваться на прошлом и будущем в ущерб настоящему, так как завершить гештальт (удовлетворить потребность) можно только в момент "здесь и сейчас".

Слайд 26

Гештальт-терапия По мнению Ф. Перлза, психические нарушения у людей обусловлены тем, что их личность не составляет единого целого, т.е. гештальта. У большинства клиентов стресс возникает в результате неосознанных конфликтов, мешающих им входить в контакт с некоторыми из собственных чувств и мыслей. Гештальт терапия стремится побудить человека переживать собственные фантазии, осознавать собственные эмоции, контролировать интонации голоса, движения рук и глаз, и понять прежде игнорировавшиеся им физические ощущения с тем, чтобы он снова смог восстановить связь между всеми своими аспектами личности и в результате достичь полного осознания собственного "Я". В основе всех нарушений лежат ограничения способности индивида к поддержанию оптимального равновесия со средой, нарушение процесса саморегуляции.

Слайд 27

Гештальт-терапия В гештальт теории различают пять механизмов нарушения процесса саморегуляции : 1) При интроекции человек усваивает чувства, взгляды, убеждения, оценки, нормы, образцы поведения других людей, которые, вступая в противоречие с собственным опытом, не ассимилируются его личностью. Этот неассимилированный опыт - интроект -является чуждой для человека частью его личности. Наиболее ранними интроектами являются родительские поучения, которые усваиваются ребенком без критического осмысления. Со временем становится трудно различить интроекты и свои собственные убеждения. "Он думает то, чего от него хотят другие".

Слайд 28

Гештальт-терапия 2) Проекция - прямая противоположность интроекции. При проекции человек отчуждает присущие ему качества, поскольку они не соответствуют его " Я-концепции ". Образующиеся в результате проекции дыры заполняются интроектами. "Он делает другим то, в чем сам их обвиняет". 3) Ретрофлексия - поворот на себя - наблюдается в тех случаях, когда какие-либо потребности не могут быть удовлетворены из-за их блокирования социальной средой, и тогда энергия, предназначенная для манипулирования во внешней среде, направляется на самого себя. Такими неудовлетворенными потребностями или незавершенными гештальтами часто являются агрессивные чувства. "Он делает себе то, что хотел бы делать другим". Ретрофлексия при этом проявляется в мышечных зажимах. Первоначальный конфликт между "Я" и другими превращается во внутриличностный конфликт. Показателями ретрофлексии является использование в речи возвратных местоимений и частиц. Например: "Я должен заставить себя сделать это".

Слайд 29

Гештальт-терапия 4) Дефлексия - уклонение от реального контакта. Человек, для которого характерна дефлексия, избегает непосредственного контакта с другими людьми, проблемами и ситуациями. Дефлексия выражается в форме болтливости, ритуальности, условности поведения, тенденции "сглаживания" конфликтных ситуаций. 5) Конфлуенция (или слияние) - выражается в стирании границ между "Я" и окружением. Такие клиенты с трудом отличают свои мысли, чувства и желания от чужих. Для людей с конфлуенцией характерно при описании собственного поведения употребление местоимения "мы" вместо "я". Конфлуенция представляет собой защитные механизмы, прибегая к которым индивид отказывается от своего подлинного "Я". В результате действия перечисленных механизмов нарушается целостность личности, которая оказывается фрагментированной, разделенной на отдельные части.

Слайд 30

Гештальт-терапия Понятие " незаконченное дело " является одним из центральных в гештальт коррекции. "Незаконченное дело" означает, что неотреагированные эмоции препятствуют процессу актуального осознавания происходящего. Наиболее часто встречающимся и худшим видом незавершенного дела является обида, которая нарушает подлинность коммуникации. Довершить незавершенное, освободиться от эмоциональных задержек - один из существенных моментов в гештальткоррекции. Другим важным термином является « избегание » - особенности поведения, связанные со способами ухода от признания и принятие всего того, что связано с неприятным переживанием незавершенного дела. Гештальт-терапия поощряет выражение задержанных чувств, конфронтацию с ними и проработку их, достигая тем самым личностной интеграции. В процессе гештальт-коррекции на пути к раскрытию своей истинной индивидуальности клиент проходит через пять уровней, которые Ф. Перлз называет уровнями невроза.

Слайд 31

Пять уровней невроза 1. Уровень фальшивых отношений, игр и ролей - э то слой фальшивого ролевого поведения, привычные стереотипы, роли. Невротическая личность отказывается от реализации своего "Я" и живет согласно ожиданиям других людей. В результате собственные цели и потребности человека оказываются неудовлетворенными. Человек испытывает фрустрацию, разочарование и бессмысленность своего существования. 2. Фобический - связан с осознанием своего фальшивого поведения и манипуляций. Но когда клиент представляет себе, какие последствия могут возникнуть, если он начнет вести себя искренне, его охватывает чувство страха. Человек боится быть тем, кем является. Боится, что общество подвергнет его остракизму. И клиент стремится избегать столкновения со своими болезненными переживаниями.

Слайд 32

Пять уровней невроза 3. Уровень тупика и отчаяния. Он характеризуется тем, что человек не знает, что делать, куда двигаться. Он переживает утрату поддержки извне, но не готов и не хочет использовать свои собственные ресурсы, обрести внутреннюю точку опоры. В результате человек придерживается статуса-кво, боясь пройти через тупик. Это моменты, связанные с переживанием своей собственной беспомощности. 4. Имплозия, состояние внутреннего смятения, отчаяния, отвращения к самому себе, обусловленное полным осознанием того, как человек ограничил и подавил себя. На этом уровне клиент может испытывать страх смерти. Эти моменты связаны с вовлечением огромного количества энергии и столкновением противоборствующих сил внутри человека. Возникающее вследствие этого давление, как ему кажется, грозит его уничтожить. Человек в слезах отчаяния переживает свою решимость самому принять ситуацию и справиться с ней. Это слой доступа к своему подлинному "Я".

Слайд 33

Пять уровней невроза и коррекция 5. Э ксплозия, взрыв. Клиент сбрасывает с себя фальшивое, наносное, начинает жить и действовать от своего подлинного "Я". Достижение этого уровня означает формирование аутентичной личности, которая обретает способность к переживанию и выражению своих эмоций. Таким образом, гештальткоррекция - это подход, направленный на освобождение и самостоятельность личности. Цели коррекции. Целью гештальт коррекции является снятие блокировок, пробуждение потенциально существующих в человеке естественных ресурсов, способствующих его личностному росту, достижению ценности и зрелости, полной интеграции личности клиента.

Последний слайд презентации: ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ

Коррекция Основная цель - помощь человеку в полной реализации его потенциала. Эта цель разбивается на вспомогательные: обеспечение полноценной работы актуального самоосознавания смещение локуса контроля вовнутрь; поощрение независимости и самодостаточности; обнаружение психологических блоков, препятствующих росту, и изживание их. Позиция психолога. В гештальткоррекции психолог рассматривается как катализатор, помощник, сотворец, интегрированный в единое целое гештальтличности клиента. Психолог старается избегать непосредственного вмешательства в личные чувства клиента и пытается облегчить выражение этих чувств. Главная цель взаимодействия с клиентом - активация внутренних личностных резервов клиента, высвобождение которых ведет к личностному росту.