Первый слайд презентации: Городская станция скорой медицинской помощи

Слайд 4: Анатомия дыхательной системы

Дыхательная система ( sistema respiratorium ) состоит из: дыхательных путей и собственно дыхательных органов – легких.

Слайд 5: Система органов дыхания

По воздухоносным путям воздух поступает в легкие, где в альвеолах, оплетенных капиллярами легочной артерии, происходит газообмен между воздухом и кровью путем диффузии газов (кислорода – углекислоты).

Слайд 6: Система органов дыхания

Дыхательные пути подразделяются на верхние и нижние. Верхние дыхательные пути: Полость носа Носоглотка Ротоглотка Нижние дыхательные пути: Гортань Трахея Бронхи (включая их разветвления)

Слайд 7: Система органов дыхания

Дыхательные пути имеют костную или хрящевую основу, благодаря чему не спадаются. Внутренняя поверхность дыхательных путей покрыта слизистой оболочкой, которая выстлана мерцательным эпителием и содержит большое количество желез, выделяющих слизь.

Слайд 8: Система органов дыхания

Основные функции дыхательных путей: Проведение воздуха Очищение Увлажнение Согревание

Слайд 9: Система органов дыхания

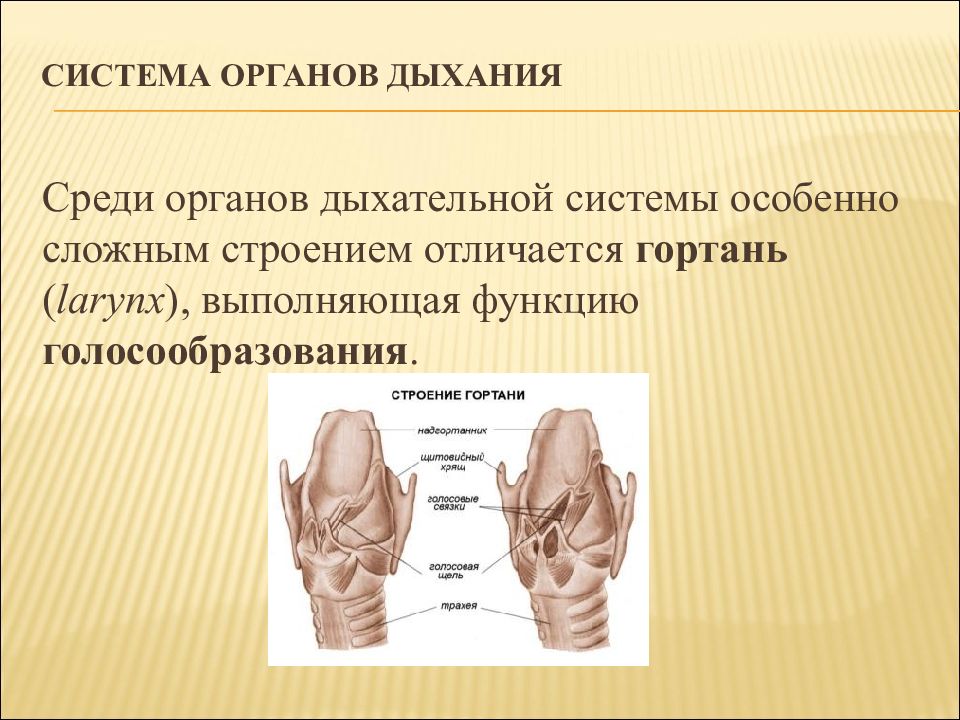

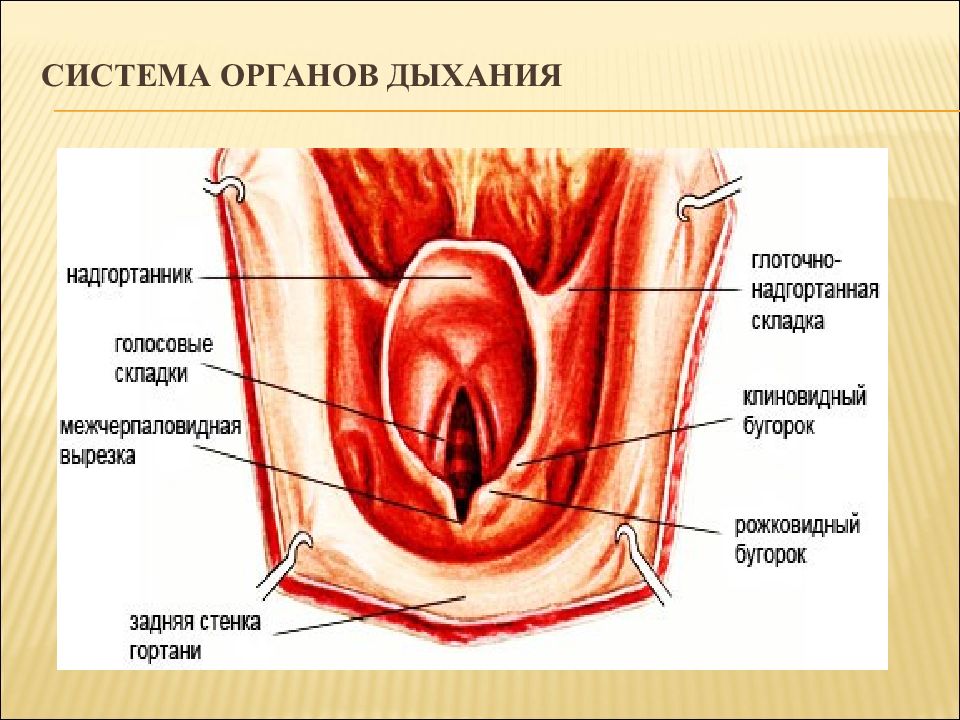

Среди органов дыхательной системы особенно сложным строением отличается гортань ( larynx ), выполняющая функцию голосообразования.

Слайд 11: Система органов дыхания

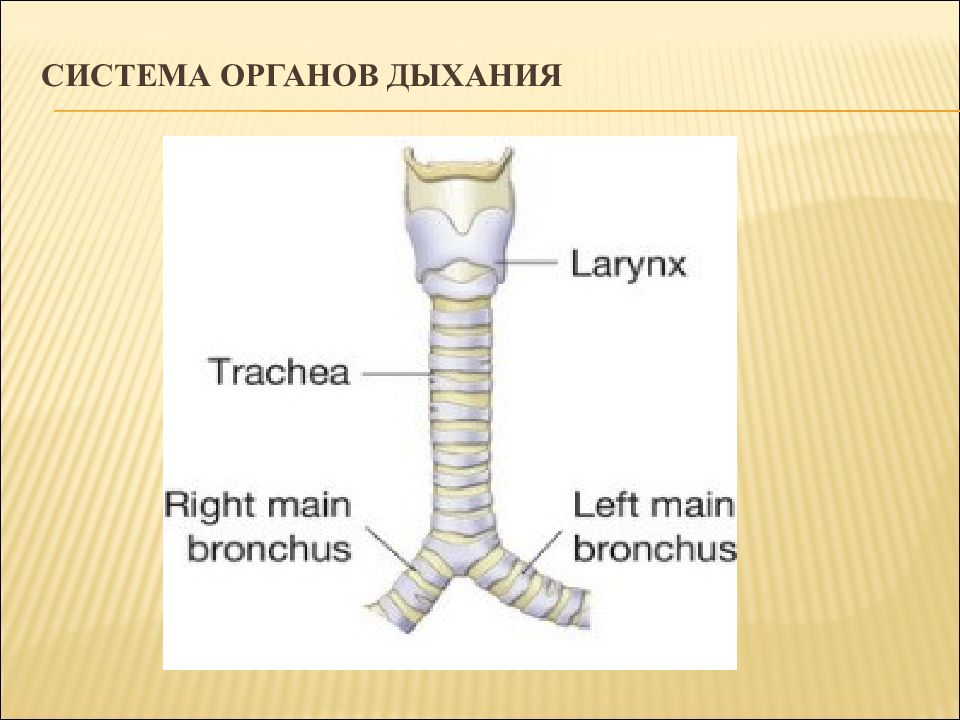

На уровне межпозвонкового диска, соединяющего тела VI и VII шейных позвонков гортань переходит в трахею ( trachea ) – полую цилиндрическую трубку длиной 11–13 см, несколько сдавленную в переднезаднем направлении.

Слайд 13: Система органов дыхания

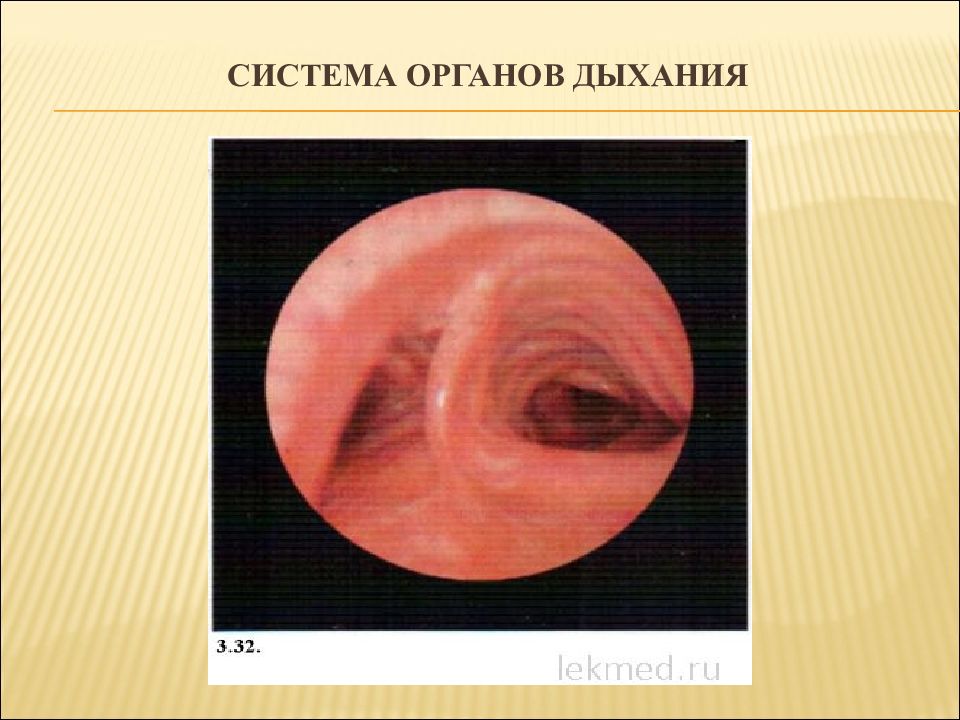

Трахея имеет две части – шейную ( pars cervicalis ) и грудную ( pars thoracica ). Границей служит верхняя апертура грудной клетки. На уровне IV грудного позвонка трахея разделяется на два главных бронха, образуя бифуркацию ( bifurcatio tracheae ). В этом месте снизу в просвет трахеи вдается выступ - киль ( carina tracheae ).

Слайд 14: Система органов дыхания

Главные правый и левый бронхи ( bronchi principales dexter et sinister ) направляются к воротам соответствующего легкого и расходятся под углом 70 градусов. Но… Важно помнить, что правый бронх имеет более вертикальное направление, кроме того, он шире и короче левого и является как бы продолжением трахеи, в результате чего в правый бронх значительно чаще попадают инородные тела.

Слайд 16: Система органов дыхания

В воротах легкого главный бронх (бронх 1 порядка) делится на долевые бронхи ( bronchi lobares ), которых в правом легком три а в левом два (сообразно количеству долей). Долевые бронхи (2 порядка) делятся на сегментарные ( bronchi segmentales ). Сегментарные бронхи (3 порядка) делятся на внутрисегментарные (9-10 порядков). Бронхи диаметром около 1 мм входят в дольку легкого и называются дольковыми ( bronchi lobularis ).

Слайд 17: Система органов дыхания

Дольковые бронхи распадаются на терминальные бронхиолы ( bronchiole terminales ), которых числом в обоих легких около 20 000, диаметр их составляет 0,3-0,5 мм. Терминальными бронхиолами заканчивается бронхиальное дерево – воздухоносный отдел дыхательной системы!

Слайд 18: Система органов дыхания

Каждая терминальная бронхиола делится на две дыхательные бронхиолы ( bronchioli respiratorii ), на стенках которых уже появляются альвеолы.

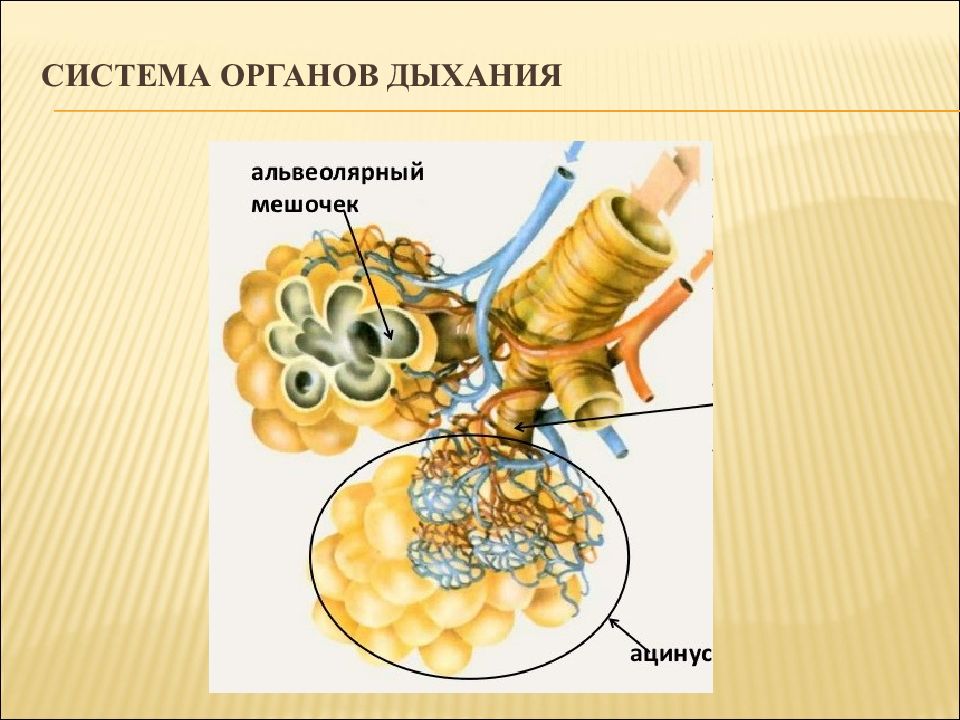

Слайд 19: Система органов дыхания

Таким образом, дыхательная бронхиола, а также альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы легкого, оплетенные густой капиллярной сетью, образуют структурно-функциональную единицу легкого – АЦИНУС ( acinus pulmonis ).

Слайд 21: Система органов дыхания

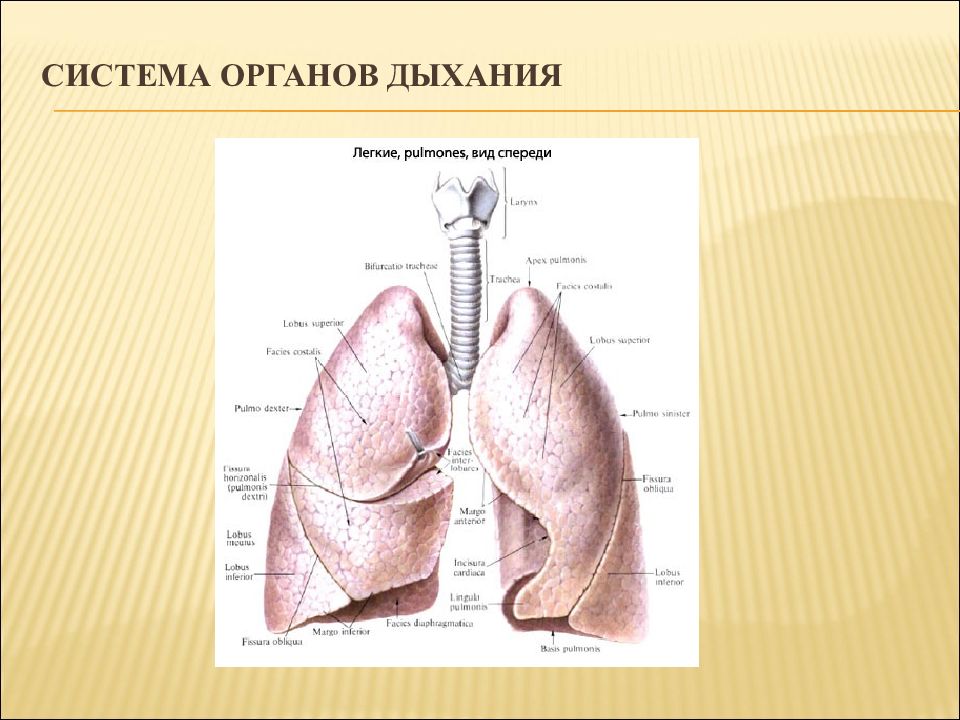

Правое и левое легкое ( pulmo dexter et sinister) располагаются в правой и левой половинах грудной полости. Каждое легкое окружено своим плевральным мешком. Легкие отделены друг от друга комплексом органов, входящих в состав средостения, снизу прилежат к диафрагме, а спереди, сбоку и сзади соприкасаются со стенками грудной полости.

Слайд 22: Система органов дыхания

Правое легкое немного короче и шире левого. Это обусловлено более высоким стоянием справа купола диафрагмы.

Слайд 23: Система органов дыхания

Каждое легкое с помощью щелей делится на доли ( lobi pulmones ). Правое легкое содержит три доли (верхнюю, среднюю и нижнюю). Левое легкое содержит две доли (верхнюю и нижнюю).

Слайд 25: Система органов дыхания

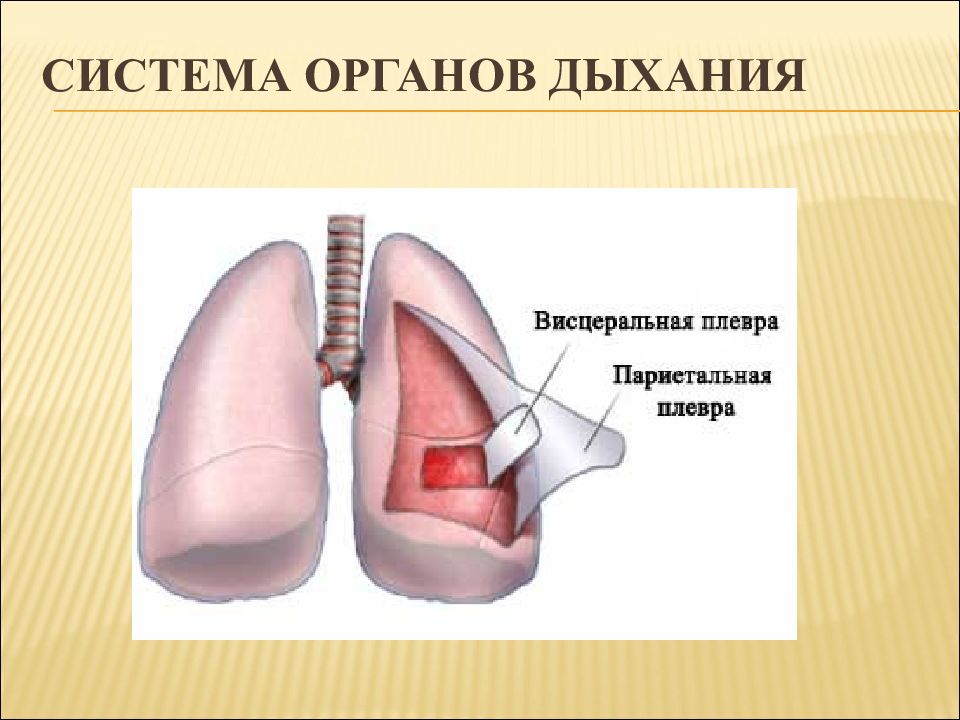

Плевра ( pleura ) - это серозная оболочка, покрывающая легкое и стенки грудной полости. Она состоит из двух листков: Висцеральный ( pleura visceralis ) покрывает легкое со всех сторон, срастается с ним, отделить его невозможно. Париетальный ( pleura parietalis ) срастается с внутренней поверхностью стенок грудной полости, переходит на корне легкого в висцеральный.

Слайд 27: Система органов дыхания

Плевральная полость Между висцеральным и париетальным листками плевры имеется щелевидное замкнутое пространство – плевральная полость ( cavitas pleuralis ). В ней находится небольшое количество серозной жидкости для устранения трения.

Слайд 29: Система органов дыхания

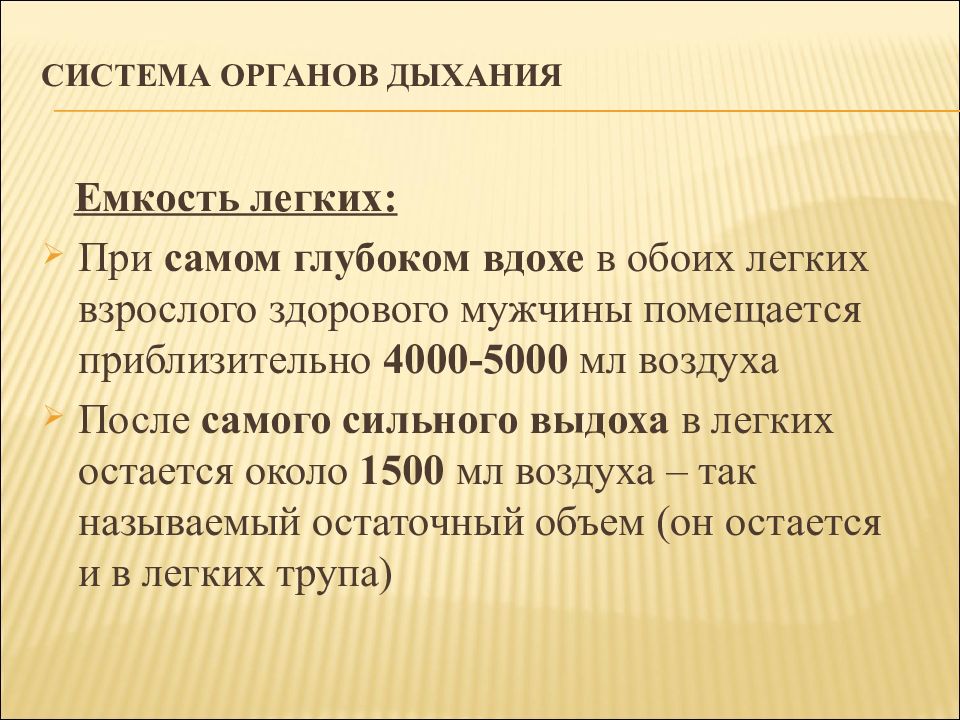

Емкость легких: При самом глубоком вдохе в обоих легких взрослого здорового мужчины помещается приблизительно 4000-5000 мл воздуха После самого сильного выдоха в легких остается около 1500 мл воздуха – так называемый остаточный объем (он остается и в легких трупа)

Слайд 30: Система органов дыхания

Разность между этими двумя цифрами составляет приблизительно 3500 мл – это средняя жизненная емкость легких, слагающаяся из трех величин: Дыхательный объем Резервный объем вдоха Резервный объем выдоха

Слайд 31: Система органов дыхания

Жизненная емкость легких : Дыхательный объем (400-500 мл) – это то количество воздуха, которое вдыхается и выдыхается при обычном спокойном дыхании. Резервный объем вдоха (1500-2000 мл) – это то количество воздуха, которое еще можно форсированно вдохнуть после спокойного вдоха. Резервный объем выдоха (500-1000 мл) – это то количество воздуха, которое может быть форсированно выведено из легких после спокойного выдоха.

Слайд 32: Система органов дыхания

После 35-40 лет жизненная емкость легких начинает постепенно уменьшаться…

Слайд 34: Острая дыхательн ая недостаточность

Состояние организма, при котором не обеспечивается нормальный газовый состав крови или его поддержание связано с напряжением компенсаторных механизмов внешнего дыхания, приводящее к их быстрому истощению.

Слайд 35: Клиническая классификация ОДН

Центрального генеза (при ЧМТ, инсультах, отравлениях) Связанная с обструкцией дыхательных путей (попадание инородных тел, ларинго- и бронхоспазхме) При нарушении диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану (пневмония, отек легких) Связанная с повреждениями и травмами грудной клетки (пневмоторакс, гемоторакс) Смешанного типа

Слайд 36: Острая дыхательная недостаточность. клиника

Ощущение нехватки воздуха (дыхание становится сначала более глубоким, затем частым) Нарастающий цианоз, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры Возбуждение, сменяющееся апатией и комой Тахикардия Артериальная гипертензия

Слайд 37: Острая дыхательная недостаточность. Степени ОДН

1 степень Одышка, незначительный акроцианоз при физических нагрузках. 2 степень Одышка в покое – ЧДД до 25-30 в 1 минуту Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры Акроцианоз Тахикардия.

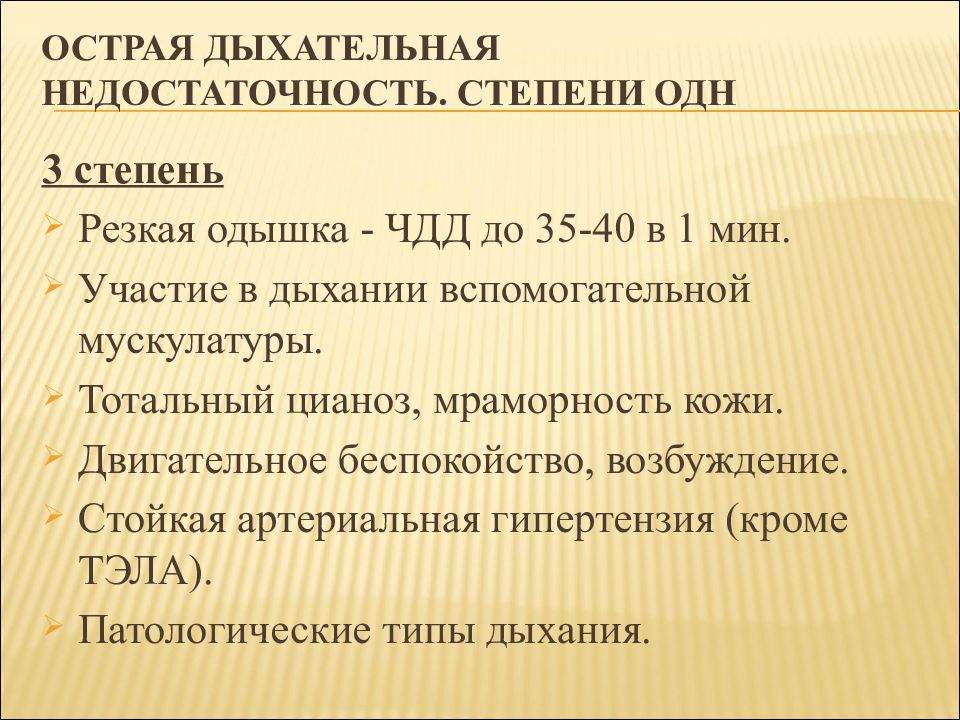

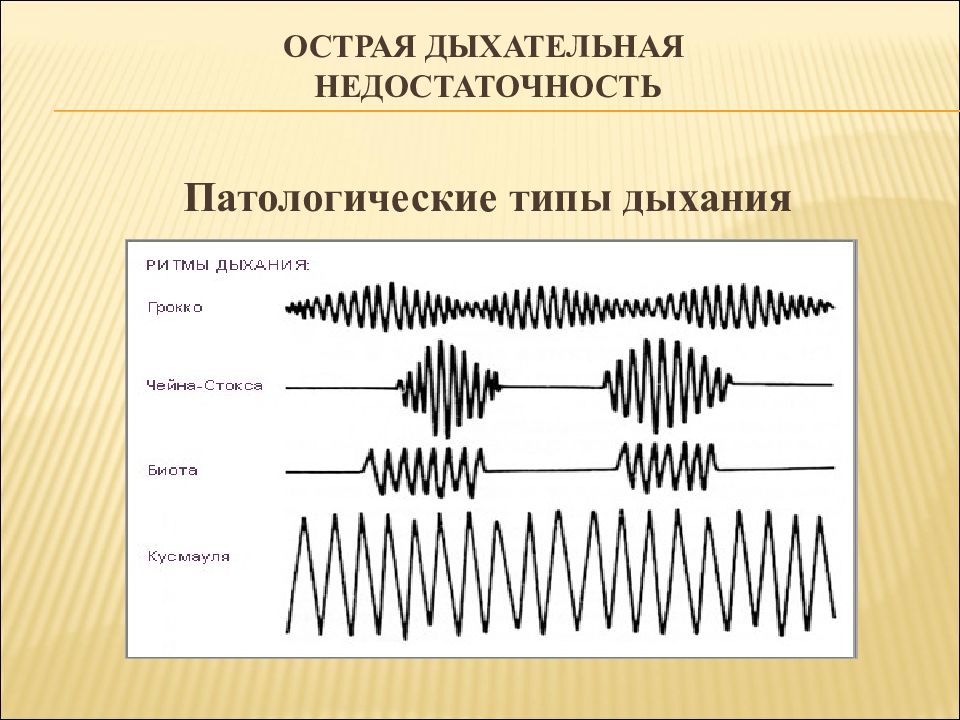

Слайд 38: Острая дыхательная недостаточность. Степени ОДН

3 степень Резкая одышка - ЧДД до 35-40 в 1 мин. Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры. Тотальный цианоз, мраморность кожи. Двигательное беспокойство, возбуждение. Стойкая артериальная гипертензия (кроме ТЭЛА). Патологические типы дыхания.

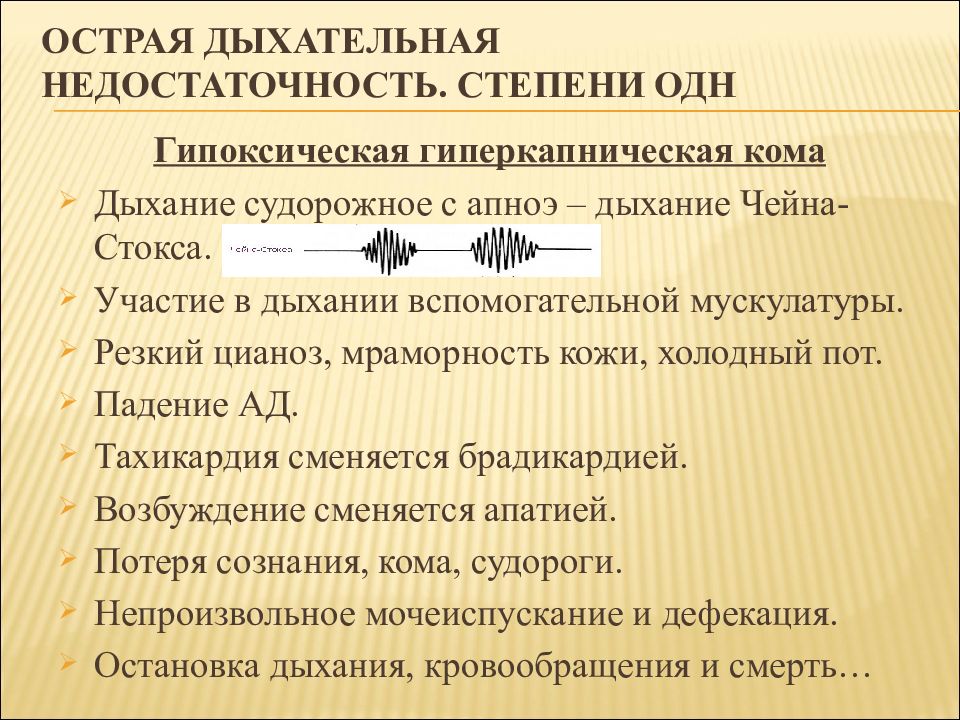

Слайд 40: Острая дыхательная недостаточность. Степени ОДН

Гипоксическая гиперкапническая кома Дыхание судорожное с апноэ – дыхание Чейна-Стокса. Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры. Резкий цианоз, мраморность кожи, холодный пот. Падение АД. Тахикардия сменяется брадикардией. Возбуждение сменяется апатией. Потеря сознания, кома, судороги. Непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Остановка дыхания, кровообращения и смерть…

Слайд 43: ОДН. Тактика на догоспитальном этапе

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза общетерапевтический осмотр измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса пульсоксиметрия регистрация и анализ ЭКГ оказание неотложной помощи контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом госпитализация.

Слайд 44: ОДН. Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Устранить причину ОДН. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Оксигенотерапия увлажнённым кислородом. При клинической смерти –реанимационные мероприяти я. Срочная госпитализация в реанимационное отделение.

Слайд 46: Показания к переводу на ИВЛ

Остановка сердечной деятельности Остановка дыхания Брадипноэ менее 10 или тахипноэ свыше 40 дыхательных движений в минуту Быстро нарастающая ДН, резистентная к ингалляции кислорода Быстро нарастающее угнетение сознания Отек легких, резистентный к медикаментозной терапии Кома

Слайд 48: Пневмония

Пневмонии – это группа острых инфекционно-воспалительных заболеваний с обязательным поражением альвеол легких, внутриальвеолярной экссудацией, формированием легочного инфильтрата, лихорадкой и интоксикацией.

Слайд 49: Этиология

Острый воспалительный процесс в паренхиме легких может вызвать любой микроорганизм: бактерии вирусы грибы риккетсии простейшие (включая атипичные микроорганизмы -микоплазму, хламидию, легионеллу (10-35% случаев)) Основной возбудитель пневмонии у взрослых – Streptococcus pneumoniae ( 8 0% случаев)

Слайд 51: классификация

Внебольничные (развившиея вне стационара или спустя 4 недели после выписки, а также в первые 48 часов от момента госпитализации) Госпитальные (нозокомиальные)

Слайд 52: Этиология

Определяющее значение в этиологии пневмонии имеет микрофлора ротоглотки и верхних дыхательных путей. При повышенной вирулетности этих микроорганизмов и нарушении защитных механизмов организма, они могут проникнуть в паренхиму легких и вызвать воспаление.

Слайд 53: примечание

У лиц молодого и среднего возраста, не имеющих сопутствующих заболеваний и ведущих активный образ жизни, пневмонию обычно вызывает высоко вирулентная флора : Пневмококки Микоплазма Легионелла …

Слайд 54: примечание

В пожилом возрасте, при наличии сопутствующих заболеваний, спектр возможных возбудителей пневмонии расширяется за счет условнопатогенных микроорганизмов: Энтеробактерии Синегнойная палочка Клебсиелла…

Слайд 55: Патогенез

Пути проникновения микроорганизма в легочную ткань: Аэрогенный ( вдыхание аэрозоля, содержащего большое количество микроорганизмов) Бронхогенный ( аспирация инфицированного секрета ротоглотки) Гематогенный (из внелегочного очага инфекции)

Слайд 57: Клиническая картина

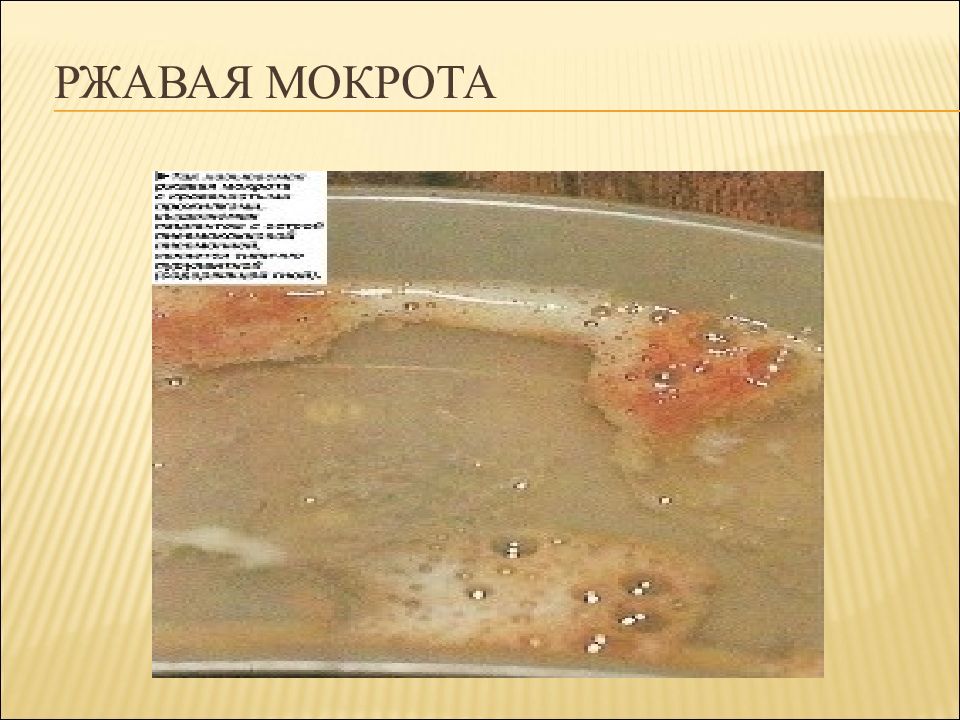

В первые дни болезни появляется кашель, вначале обычно бывает сухим и мучительным. Кашель может оставаться сухим на протяжении всего заболевания, но в большинстве случаев вскоре начинает отделяться мокрота. Мокрота может быть слизистой или слизисто-гнойной, содержать прожилки алой крови или измененную кровь - « ржавая » мокрота при крупозной пневмонии.

Слайд 59: Клиническая картина

При наличии сопутствующего плеврита появляется Боль в грудной клетке. Боль усиливается при кашле и глубоком дыхании. Одышка разной интенсивности. При частоте дыхания более 30 в минуту можно видеть участие в дыхательных движениях вспомогательных мышц, раздувание крыльев носа.

Слайд 61: Клиническая картина. Объективное исследование

При аускультации в зоне поражения может определяться ослабленное или бронхиальное дыхание, крепитация. Для бронхопневмонии более характерны жесткое дыхание, влажные мелкопузырчатые хрипы. При наличии сопутствующего плеврита может определяться шум трения плевры. При перкуссии выявляется синдром уплотнения легочной ткани: притупление перкуторного звука. Отмечается усиление голосового дрожания.

Слайд 63: Клиническая картина. Внелегочные симптомы

Основным симптомом является Лихорадка разной степени выраженности. Заболевание может начаться быстрым повышением температуры тела, сопровождаться ознобом, а легочные симптомы появляются позже. Лихорадка может быть фебрильной или на уровне высокого субфебрилитета, сопровождаться познабливаниями или протекать без озноба.

Слайд 64: Клиническая картина. Внелегочные симптомы

Характерна потливость, особенно при наличии ознобов. Отмечается тахикардия. Может быть гипотензия или тенденция к снижению артериального давления. Венозный тонус снижен, даже при значительном объеме поражения легочной ткани не бывает набухания шейных вен.

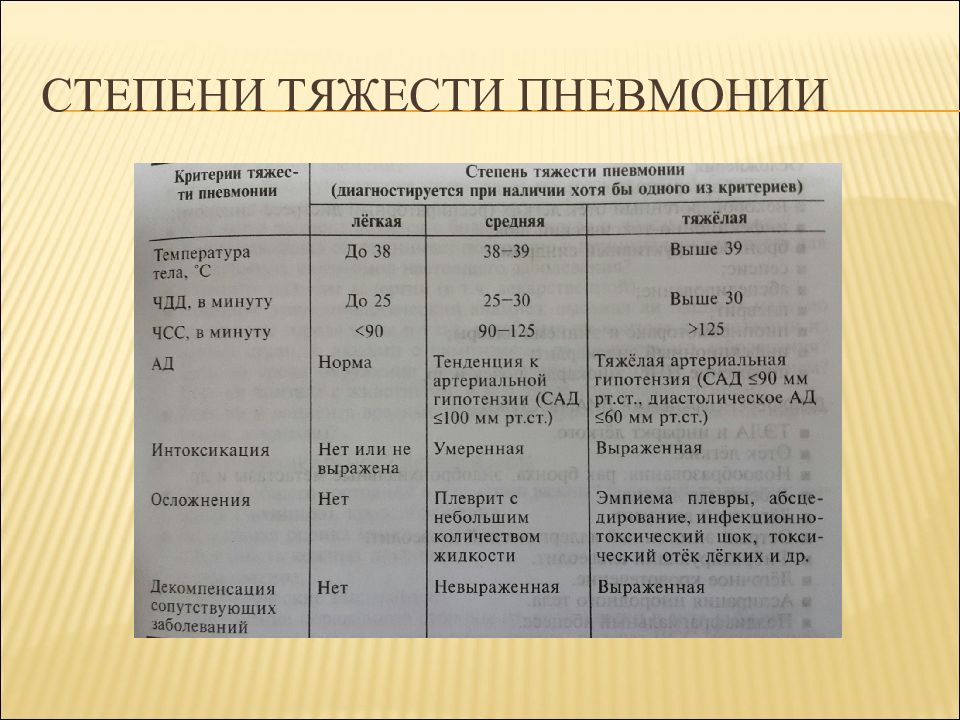

Слайд 65: Степень тяжести пневмонии

По клиническим проявлениям пневмонии можно разделить на: Легкие С редней тяжести Т яжелого течения. Степень тяжести пневмонии в определенной мере зависит от объема поражения легких. Тяжело протекают долевые, многодолевые, двусторонние пневмонии.

Слайд 67: Степень тяжести пневмонии

Признаками тяжелой пневмонии являются: Выраженное тахипноэ (ЧДД более 30 в минуту) Выраженная лихорадка (более 39 град.) Снижение артериального давления (систолическое менее 100 и диастолическое менее 60 мм.рт.ст.) Выраженная интоксикация Наличие цианоза Спутанное сознание и бред

Слайд 68: Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Клинико-диагностические мероприятия: сбор анамнеза (предшествующее переохлаждение, перенесенная ОРВИ) общетерапевтический осмотр измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса пульсоксиметрия термометрия р егистрация и анализ ЭКГ контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, аускультация лёгких решение вопроса о госпитализации

Слайд 70: Лечебные мероприятия на догоспитальном этапе

1.Уложить больного, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. 2.Ингаляция увлажнённого кислорода через носовой катетер со скоростью 4-6 л/мин если SpO2 менее 90%. 3. Жаропонижающие препараты при лихорадке свыше 38 градусов ( Парацетамол по 0,5 внутрь или литическая смесь). 4. Обезболивание: К еторол 3%-1мл, в/м (или Лорноксикам внутрь 8 мг) 5. П ри бронхообструктивном синдроме – бронходилятаторы ( С альбутамол ингаляционно 1—2 дозы/100—200 мкг аэрозоля или 2,5—5 мг через небулайзер ). При выраженнои ̆ бронхообструкции необходимо рассмотреть целесообразность системного введения глюкокортикоидов.

Слайд 71: Неотложная помощь на догоспитальном этапе

При артериальной гипотензии: Уложить с приподнятыми под углом 15-20 град. нижними конечностями. В/в струйно –плазмозамещающие растворы ( полиглюкин, реополиглюкин, желатиноль, 0,9% р-р NaCl, 5% р-р глюкозы) - общий объём не менее 1-1,5 литров. Глюкокортикоиды в/в струйно в пересчёте на преднизолон 60-90 мг. Вазопрессоры (норадреналин) 2-4 мл 0,1 % р-р в/в капельно или допамин (200 мг на 400 мл 5% раствора декстрозы), увеличивая скорость вливания до достижения систолического давления 90-100 мм рт.ст. Гепарин 5 тыс ЕД в/в капельно или струйно.

Слайд 72: Неотложная помощь на догоспитальном этапе

У лиц, злоупотребляющих алкоголем, на фоне высокой интоксикации может отмечаться делириозный синдром…

Слайд 73: Неотложная помощь на догоспитальном этапе

При делириозном синдроме: Надёжная фиксация пациента. Диазепам 0,5%- 2 мл в/в (повторное введение не раньше, чем через 15 минут) до достижения эффекта. При недостаточном эффекте диазепама – в/в медленно 20% р-р оксибутирата натрия (80-100 мг/кг). Госпитализация.

Слайд 75: Контрольные вопросы:

Что такое ОДН? Что такое жизненная емкость легких? Пневмония. Клиническая картина, данные физикального обследования (аускультация, перкуссия). Неотложная помощь больному пневмонией при выраженном синдроме интоксикации.

Слайд 78: Определение

Бронхиальная астма - заболевание дыхательной системы, сопровождающееся приступами удушья, в основе которого лежит хроническое воспаление и гиперреактивность бронхов с бронхиальной обструкцией и гиперпродукцией слизи. Распространённость в мире составляет от 4 до 10 %.

Слайд 79: Бронхиальная астма

Заболевание может возникнуть в любом возрасте; примерно у половины больных бронхиальная астма развивается до 10 лет ещё у трети — до 40 лет среди детей, больных бронхиальной астмой, мальчиков в два раза больше, чем девочек К 30 годам соотношение полов выравнивается

Слайд 80: Бронхиальная астма. Этиология. Факторы развития:

Наследственность. У 1/3 больных заболевание носит наследственный характер. В этом случае, при наличии астмы у одного из родителей, вероятность астмы у ребёнка составляет 20—30 %, а если больны оба родителя, эта вероятность достигает 75 %.

Слайд 81: Бронхиальная астма. Этиология. Факторы развития:

Профессиональные факторы. Влияние биологической и минеральной пыли, вредных газов и испарений на возникновение респираторных заболеваний. С течением времени неспецифическая гиперреактивность бронхов у лиц с профессиональной астмой не исчезает, даже при уменьшении контакта с вредным профессиональным фактором.

Слайд 82: Бронхиальная астма. Этиология. Факторы развития:

Экологические факторы. О т 3 до 6 % новых случаев заболевания провоцируются воздействием неблагоприятных факторов ( выхлопные газы, дым, повышенная влажность, вредные испарения и др ).

Слайд 83: Бронхиальная астма. Этиология. Факторы развития:

Алкоголь. Согласно исследованию датских учёных, членов Европейского респираторного общества (ERS), умеренное употребление алкоголя снижает риск заболеть астмой. Согласно исследованиям, еженедельное употребление 10-60 мл алкоголя нивелирует шансы "заработать" астму, вдыхая пыльцу цветковых растений, белковые вещества, шерсть кошек и собак, домашнюю пыль и даже кухонных тараканов. При этом непьющие люди, а также личности, злоупотребляющие алкоголем, имеют повышенные шансы развития астмы.

Слайд 84: Бронхиальная астма. Этиология. Факторы развития:

Моющие средства. 10-летнее исследование в 10 странах Евросоюза показало, что моющие средства для пола и чистящие аэрозоли содержат вещества, провоцирующие астму у взрослых; с применением этих средств связывают около 18 % новых случаев.

Слайд 85: Бронхиальная астма. Этиология. Факторы развития:

Важную роль в возникновении приступов бронхиальной астмы, зачастую, играет стресс !!!

Слайд 86: Бронхиальная астма. Этиология

Триггерами, то есть факторами, вызывающими приступы удушья и обострения заболевания, являются аллергены для экзогенной бронхиальной астмы и НПВП для аспириновой бронхиальной астмы, а также холод, резкие запахи, физическое напряжение, химические агенты, курение.

Слайд 87: Бронхиальная астма. Этиология

Большинство аллергенов содержатся в воздухе. пыльца растений микроскопические грибы домашняя и библиотечная пыль шерсть собак и кошек и др.

Слайд 88: Бронхиальная астма. Этиология

Нестероидные противовоспалительные препараты. У некоторых больных приём НПВП вызывает удушье. Если непереносимость аспирина сочетается с рецидивирующими синуситами и полипозом, то говорят об аспириновой триаде.

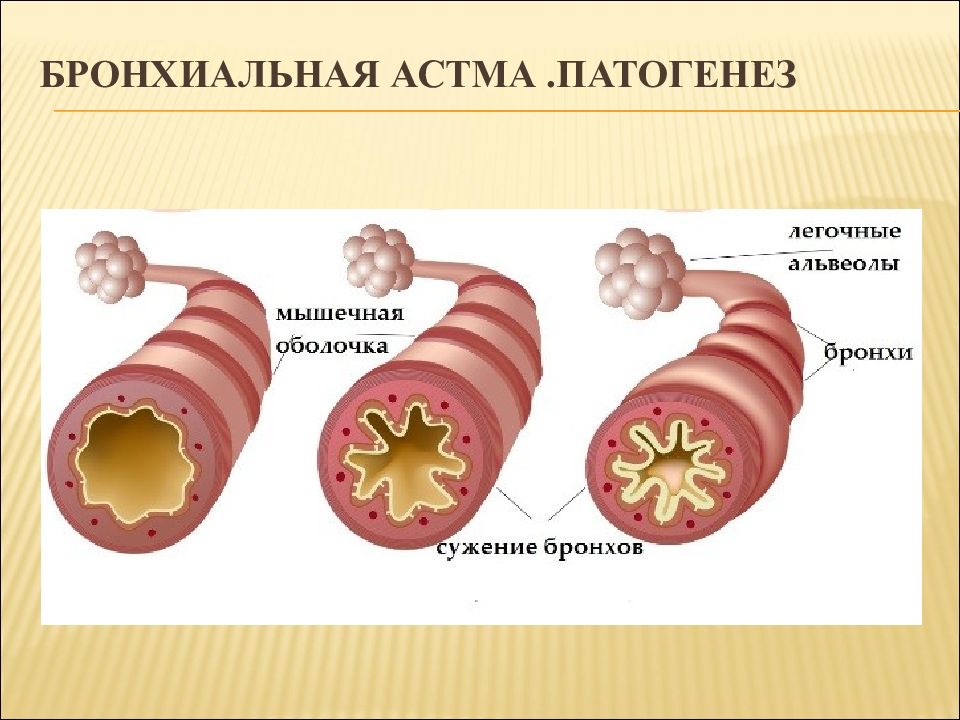

Слайд 89: Механизмы обструкции дыхательных путей

Спазм гладких мышц бронхов Отек слизистой оболочки бронхиального тракта Гиперсекреция слизи Склероз стенки бронхов при длительном и тяжелом течении заболевания

Слайд 91: Бронхиальная астма. Патогенез

1.Образование слизистых пробок. При бронхиальной астме образуется густая, вязкая слизь, содержащая слущенный эпителий бронхов, эозинофилы, спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена. Слизь может частично или полностью закупоривать просвет бронхов. С длительностью и тяжестью приступа из-за дегидратации слизь становится более вязкой.

Слайд 92: Бронхиальная астма. Патогенез

2. Изменения стенки бронхов. При бронхиальной астме количество клеток мерцательного эпителия уменьшается, а бокаловидные клетки, секретирующие слизь, количественно увеличиваются и подвергаются гиперплазии. Мышечная оболочка бронхов гипертрофируется.

Слайд 93: Бронхиальная астма.Патогенез

3.Спазм гладкой мускулатуры бронхов является наиболее вероятной причиной острых кратковременных приступов. Обструкция усиливается на выдохе Длительность приступов и невосприимчивость к лечению обусловлены закупоркой бронхов слизистыми пробками и отеком слизистой оболочки бронхов.

Слайд 95: Бронхиальная астма Классификация

1.Экзогенная бронхиальная астма — приступы вызываются при воздействии на дыхательные пути аллергена, поступающего из внешней среды (пыльца растений, плесневые грибки, шерсть животных, мельчайшие клещи, находящиеся в домашней пыли). 2.Эндогенная бронхиальная астма — приступ вызывают такие факторы, как инфекция, физическая нагрузка, психо-эмоциональные раздражители. 3.Бронхиальная астма смешанного генеза — приступы могут возникать как при воздействии на дыхательные пути аллергена, так и при воздействии перечисленных выше факторов.

Слайд 96: Бронхиальная астма Клиническая картина

Основные симптомы : Эпизоды экспираторной одышки с удлиненным выдохом Свистящие хрипы Приступообразный кашель

Слайд 97: Бронхиальная астма Клиническая картина

Приступ удушья - наиболее типичный симптом астмы. Характерно вынужденное положение (часто сидя, держась руками за стол) поза больного с приподнятым верхним плечевым поясом, грудная клетка приобретает цилиндрическую форму. Больной делает короткий вдох и без паузы продолжительный мучительный выдох, сопровождаемый дистанционными хрипами.

Слайд 98: Бронхиальная астма Клиническая картина

Дыхание осуществляется с участием вспомогательной мускулатуры грудной клетки, плечевого пояса, брюшного пресса. Межреберные промежутки расширены, расположены горизонтально. Перкуторно определяется коробочный звук, смещение вниз нижних границ лёгких, экскурсия лёгочных полей едва определяется.

Слайд 99: Бронхиальная астма Клиническая картина

Часто, особенно при затяжных приступах, возникает боль в нижней части грудной клетки, связанная с напряженной работой диафрагмы Приступу удушья может предшествовать аура приступа, проявляющаяся чиханием, кашлем, ринитом, крапивницей. Сам приступ может сопровождаться кашлем с небольшим количеством стекловидной мокроты, также мокрота может отделяться в конце приступа

Слайд 100: Бронхиальная астма Клиническая картина

При аускультации определяется ослабленное дыхание, сухие рассеянные хрипы. Сразу же после кашлевых толчков слышно увеличение количества свистящих хрипов, как в фазе вдоха, так и на выдохе, особенно в задненижних отделах, что связано с секрецией мокроты в просвет бронхов и её пассажем. По мере отхождения мокроты количество хрипов уменьшается и дыхание из ослабленного становится жёстким.

Слайд 101: Бронхиальная астма Клиническая картина

Хрипы могут отсутствовать у больных с тяжелыми обострениями вследствие выраженного ограничения воздушного потока и вентиляции. В период обострения БА отмечаются также : цианоз затруднения при разговоре тахикардия вздутая грудная клетка в результате повышенных лёгочных объёмов

Слайд 102: Клиническая картина

Особым клиническим вариантом является кашлевой вариант БА, при котором единственным проявлением заболевания является кашель. Этот вариант чаще распространён у детей, наиболее выраженные симптомы обычно отмечаются в ночное время при частом дневном отсутствии симптомов.

Слайд 103: Бронхиальная астма Клиническая картина

Бронхиальная астма физического усилия. У некоторых пациентов единственным триггером приступа является физическая активность. Приступ обычно развивается через 5-10 мин после прекращения нагрузки и редко - во время нагрузки. Пациенты иногда отмечают длительный кашель, который самостоятельно проходит в течение 30-45 мин. Приступы чаще провоцируются бегом, имеет значение при этом вдыхание сухого холодного воздуха.

Слайд 104: Бронхиальная астма. «СИМПТОМЫ ТРЕВОГИ»

Быстро нарастающая одышка у взрослых более 25 в 1 мин. Невозможность говорить из-за одышки или речь только короткими фразами. Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, втяжение яремной ямки. Тахикардия более 110 в 1 мин.

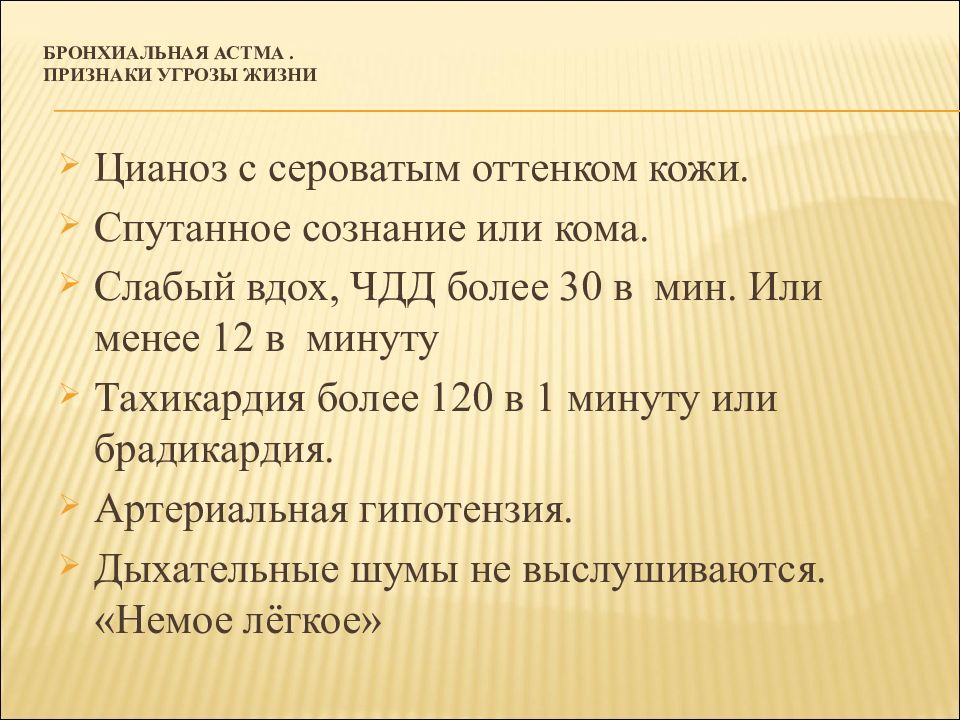

Слайд 105: Бронхиальная астма. ПРИЗНАКИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ

Цианоз с сероватым оттенком кожи. Спутанное сознание или кома. Слабый вдох, ЧДД более 30 в мин. Или менее 12 в минуту Тахикардия более 120 в 1 минуту или брадикардия. Артериальная гипотензия. Дыхательные шумы не выслушиваются. «Немое лёгкое»

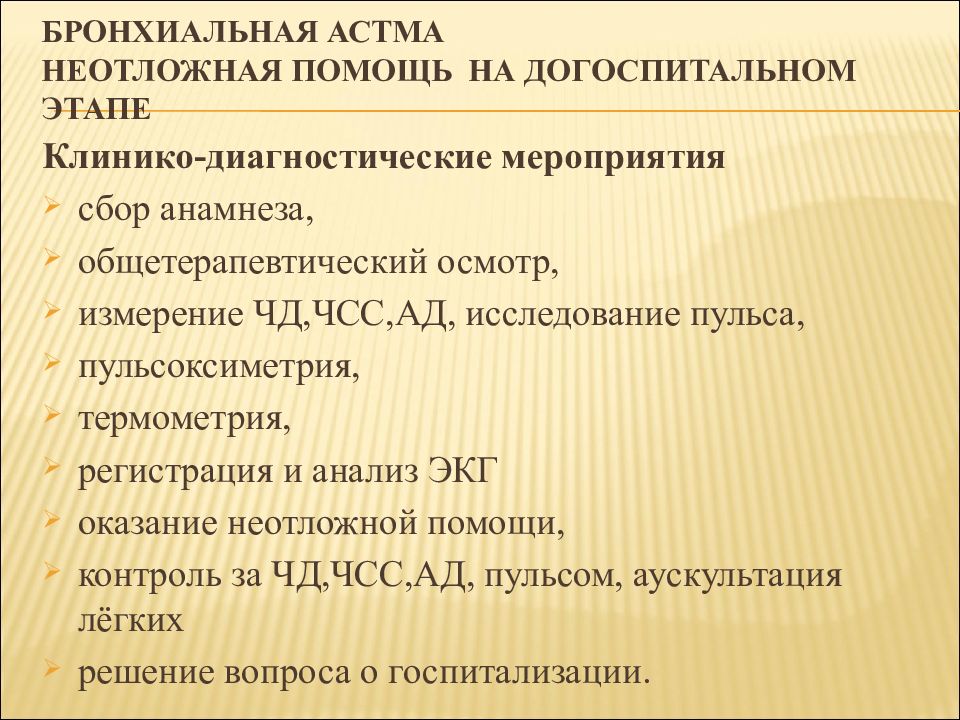

Слайд 106: Бронхиальная астма НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, термометрия, регистрация и анализ ЭКГ оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, аускультация лёгких решение вопроса о госпитализации.

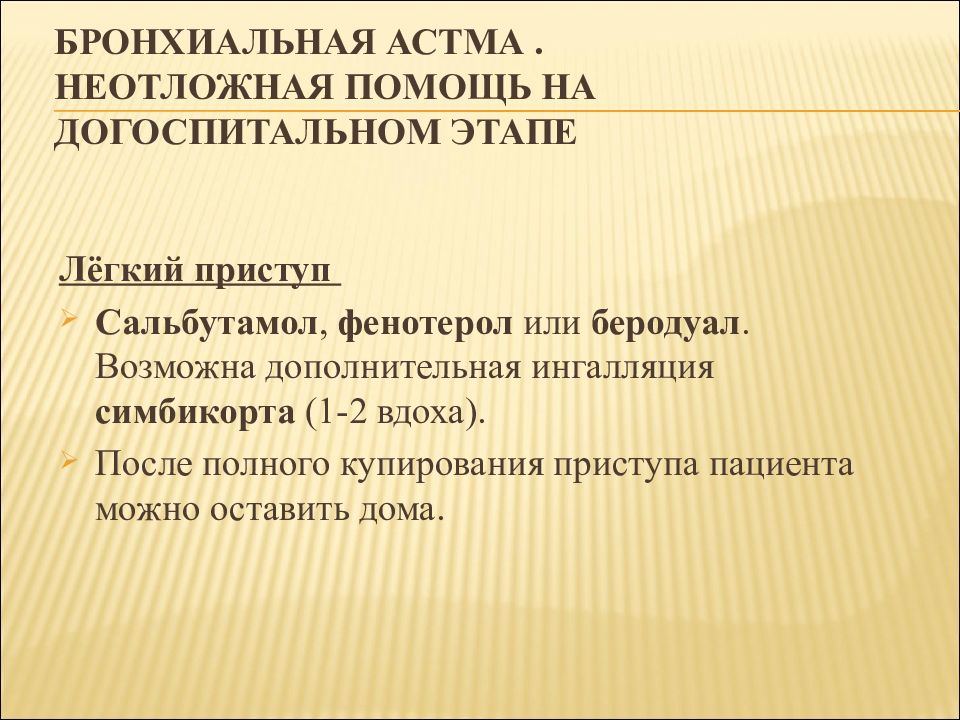

Слайд 107: Бронхиальная астма. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

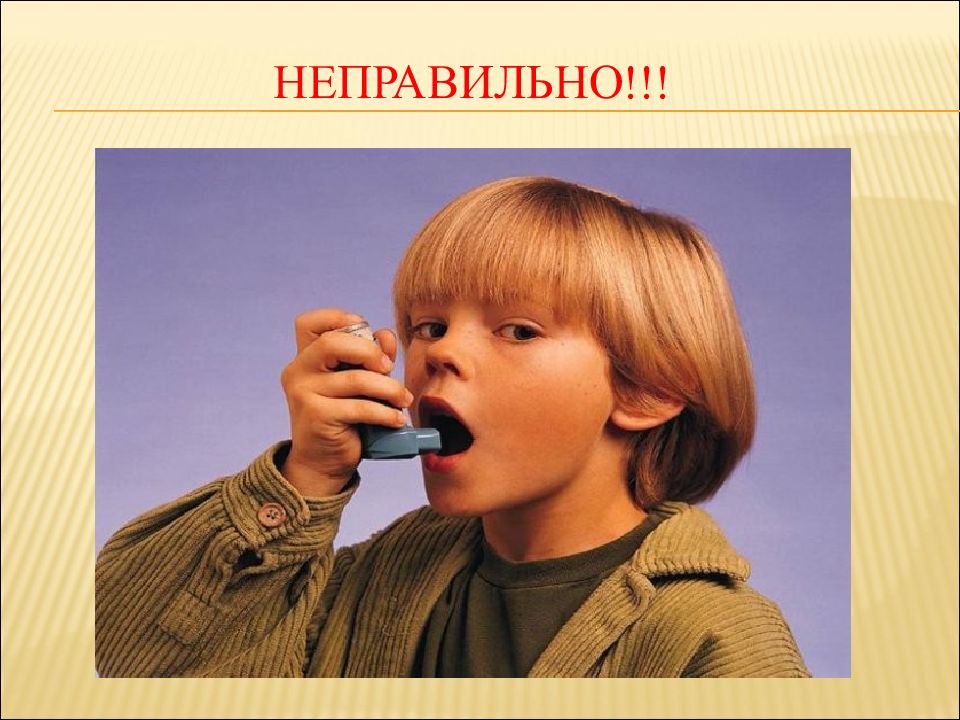

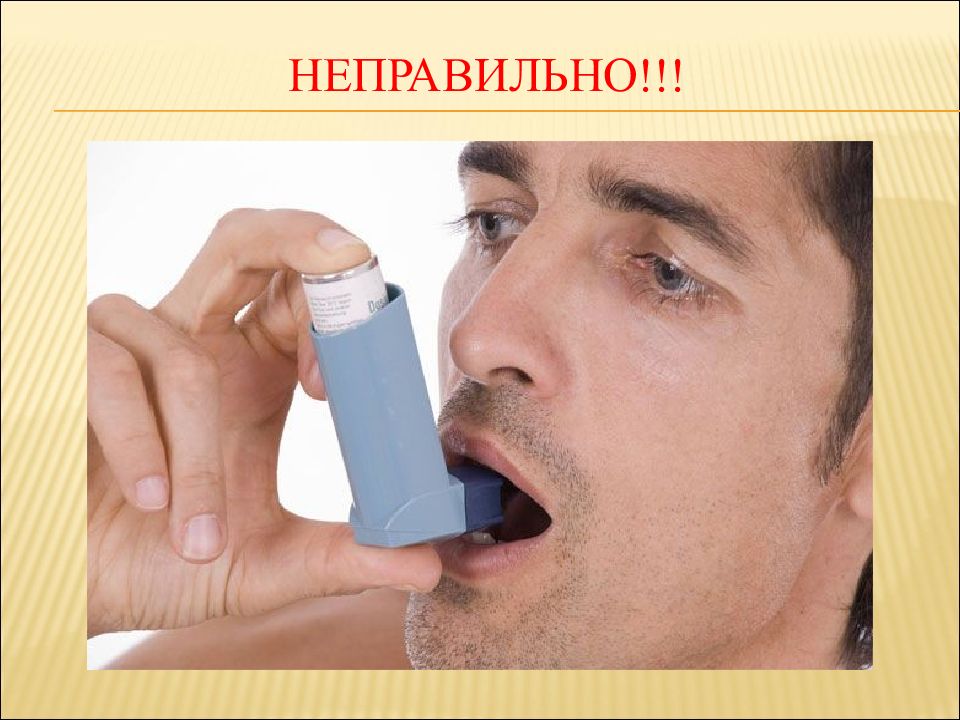

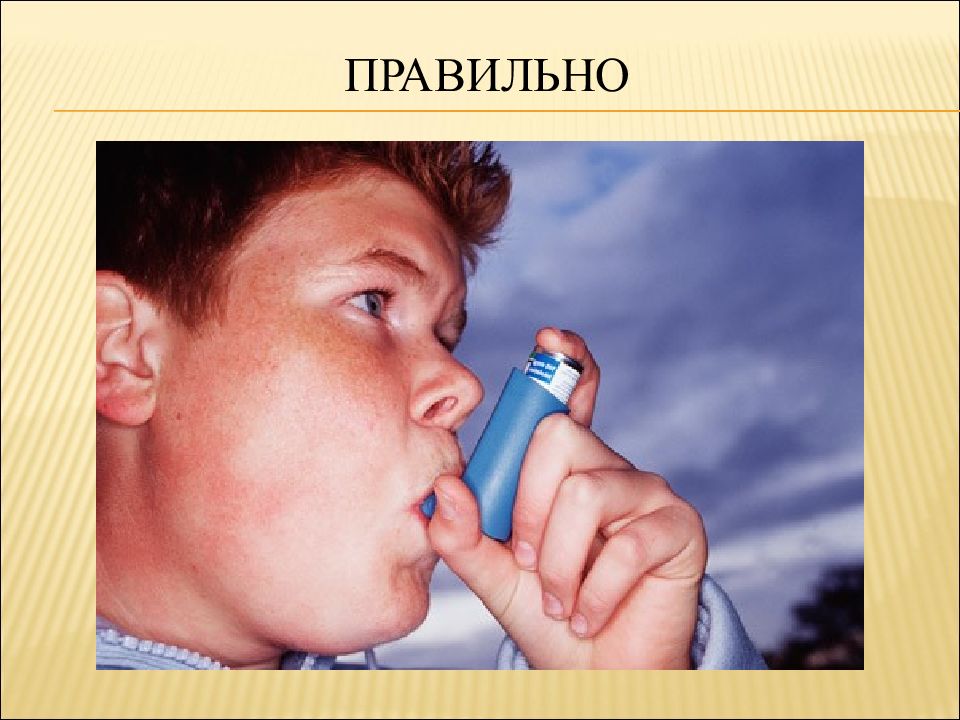

Лёгкий приступ Сальбутамол, фенотерол или беродуал. Возможна дополнительная ингалляция симбикорта (1-2 вдоха). После полного купирования приступа пациента можно оставить дома.

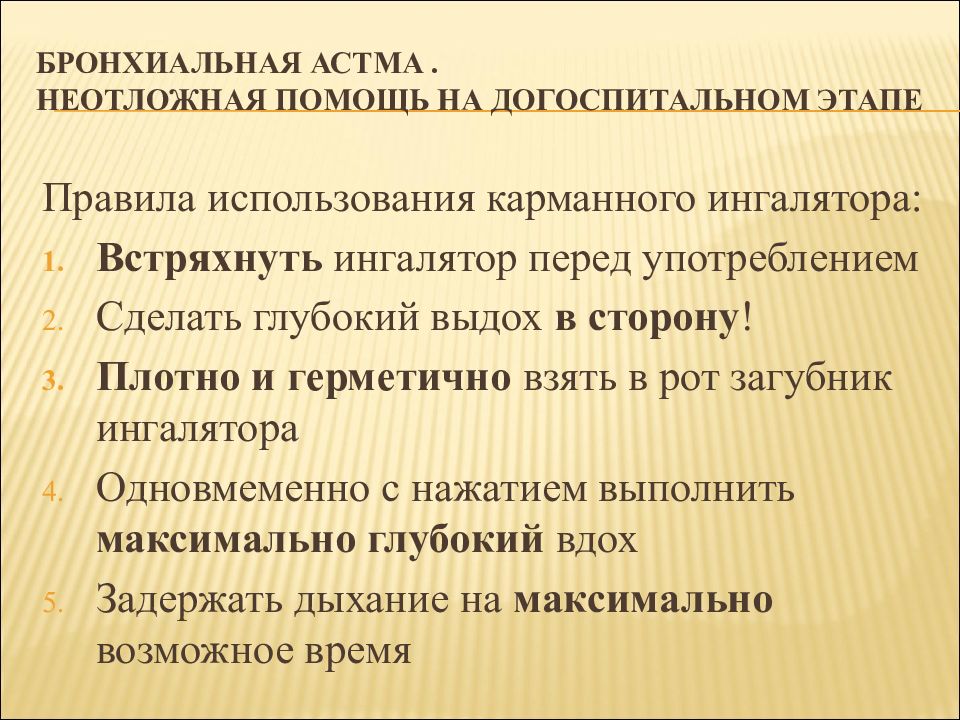

Слайд 108: Бронхиальная астма. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Правила использования карманного ингалятора: Встряхнуть ингалятор перед употреблением Сделать глубокий выдох в сторону ! Плотно и герметично взять в рот загубник ингалятора Одновмеменно с нажатием выполнить максимально глубокий вдох Задержать дыхание на максимально возможное время

Слайд 114: Бронхиальная астма. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Среднетяжёлый приступ Кислородотерапия Беродуал 2 мл через небулайзер в течение 10 мин. При неудовлетворительном эффекте через 20 минут можно повторить. Эуфиллин 2,4% р- ра 10 мл в/в на 10 мл 5% глюкозы в течение 5-7 минут (т.е. м едленно). П реднизолон 60-120 мг в/в. Госпитализация

Слайд 115: Бронхиальная астма. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Тяжелый приступ Кислородотерапия (2-4 л/мин) Беродуал 2-3 мл через небулайзер в течение 10 минут Пульмикорт через небулайзер 1-2 мг Преднизолон 90-150 мг в/в (до 300 мг) Эуфиллин 2,4% р- ра 10 мл в/в на 10 мл 5% глюкозы медленно

Слайд 116: Астматический статус

Опасное для жизни осложнение бронхиальной астмы – тяжёлый затянув-шийся приступ удушья, некупирующийся в течение нескольких часов применением обычных бронхолитиков.

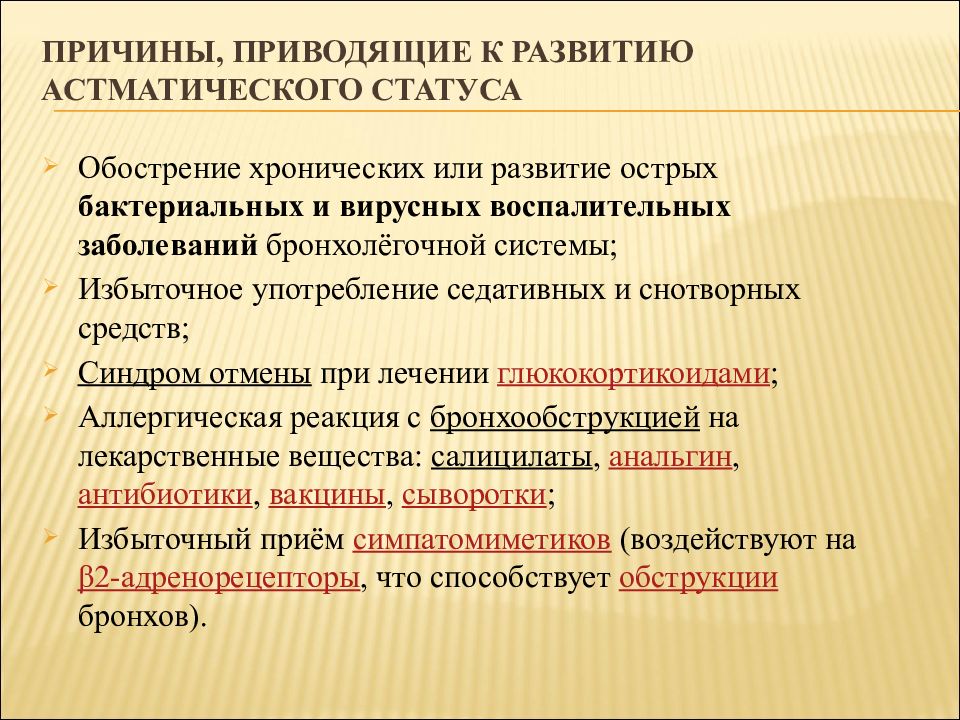

Слайд 117: Причины, приводящие к развитию астматического статуса

Обострение хронических или развитие острых бактериальных и вирусных воспалительных заболеваний бронхолёгочной системы; Избыточное употребление седативных и снотворных средств; Синдром отмены при лечении глюкокортикоидами ; Аллергическая реакция с бронхообструкцией на лекарственные вещества: салицилаты, анальгин, антибиотики, вакцины, сыворотки ; Избыточный приём симпатомиметиков (воздействуют на β2-адренорецепторы, что способствует обструкции бронхов).

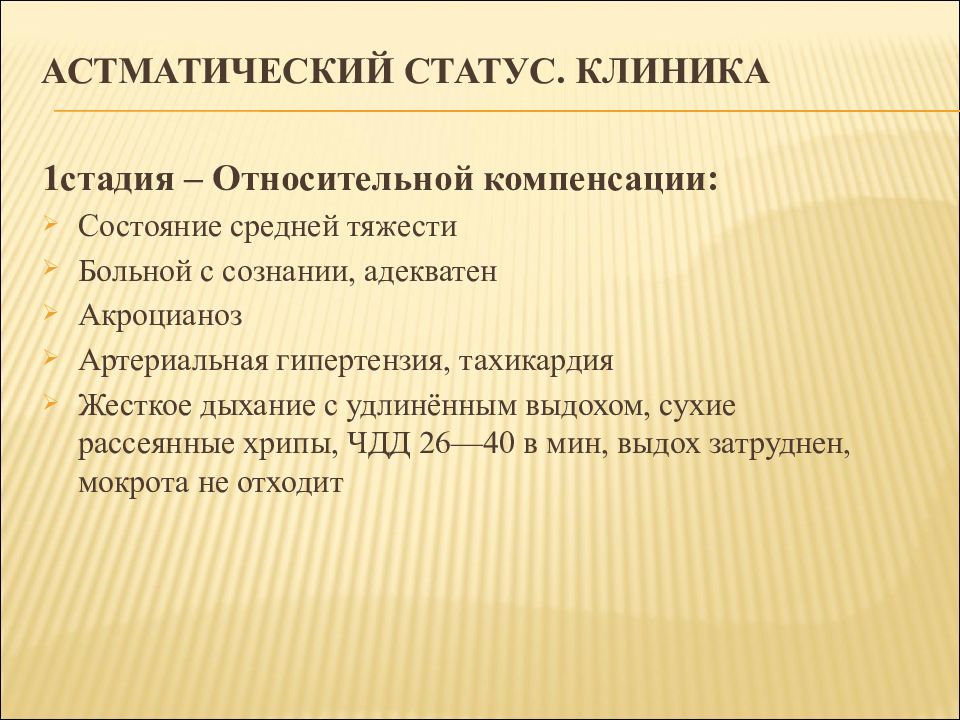

Слайд 118: Астматический статус. клиника

1стадия – Относительной компенсации: Состояние средней тяжести Больной с сознании, адекватен Акроцианоз Артериальная гипертензия, тахикардия Жесткое дыхание с удлинённым выдохом, сухие рассеянные хрипы, ЧДД 26—40 в мин, выдох затруднен, мокрота не отходит

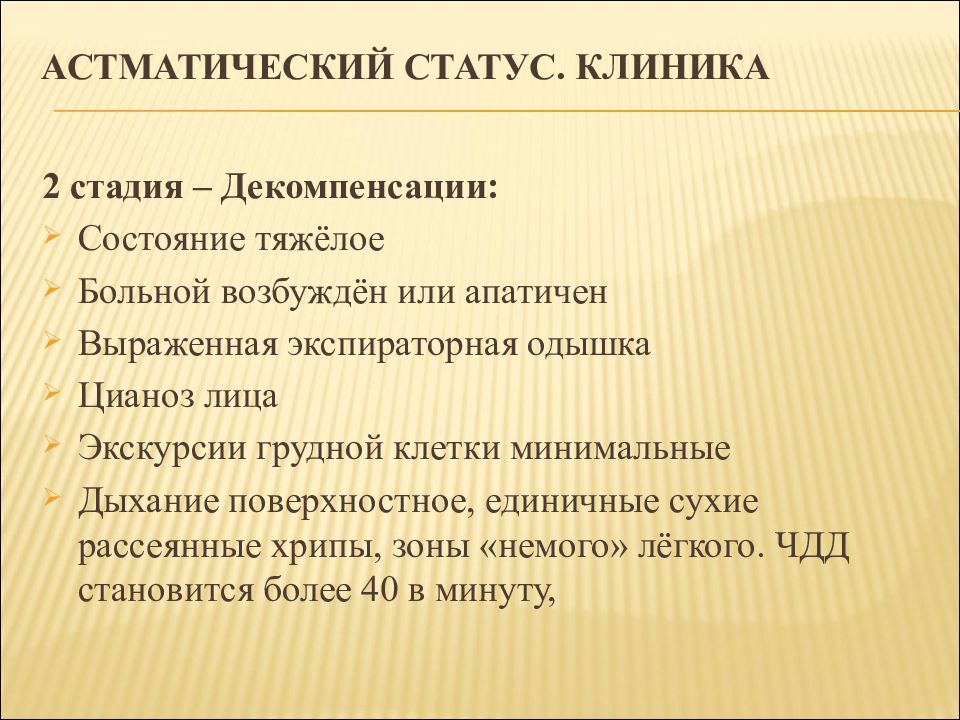

Слайд 119: Астматический статус. клиника

2 стадия – Декомпенсации: Состояние тяжёлое Больной возбуждён или апатичен Выраженная экспираторная одышка Цианоз лица Экскурсии грудной клетки минимальные Дыхание поверхностное, единичные сухие рассеянные хрипы, зоны «немого» лёгкого. ЧДД становится более 40 в минуту,

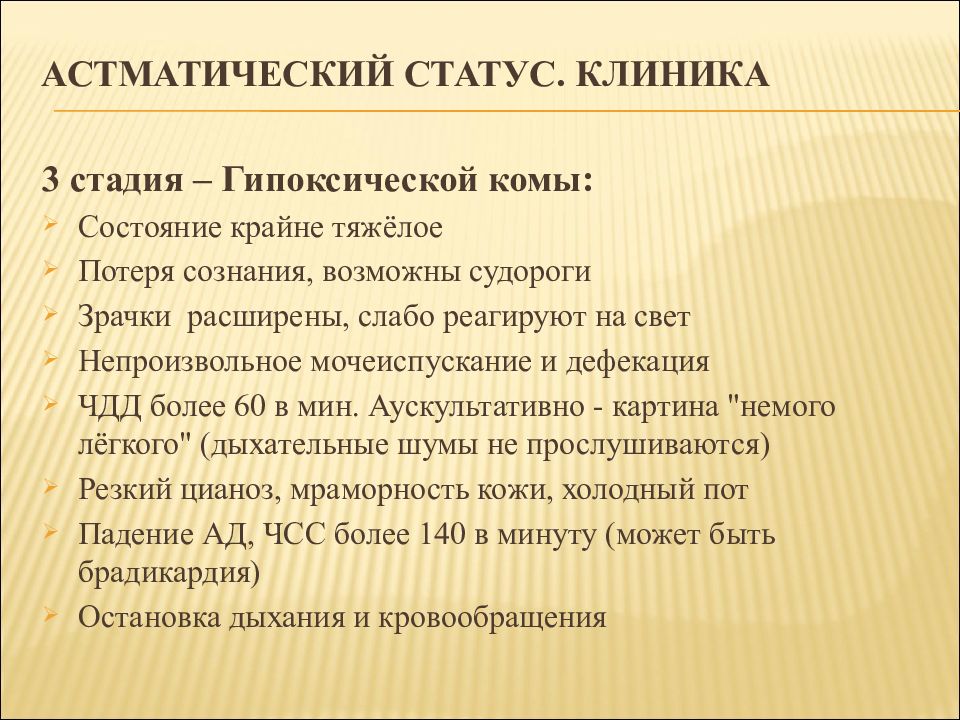

Слайд 120: Астматический статус. клиника

3 стадия – Гипоксической комы: Состояние крайне тяжёлое Потеря сознания, возможны судороги Зрачки расширены, слабо реагируют на свет Непроизвольное мочеиспускание и дефекация ЧДД более 60 в мин. Аускультативно - картина "немого лёгкого" (дыхательные шумы не прослушиваются) Резкий цианоз, мраморность кожи, холодный пот Падение АД, ЧСС более 140 в минуту (может быть брадикардия) Остановка дыхания и кровообращения

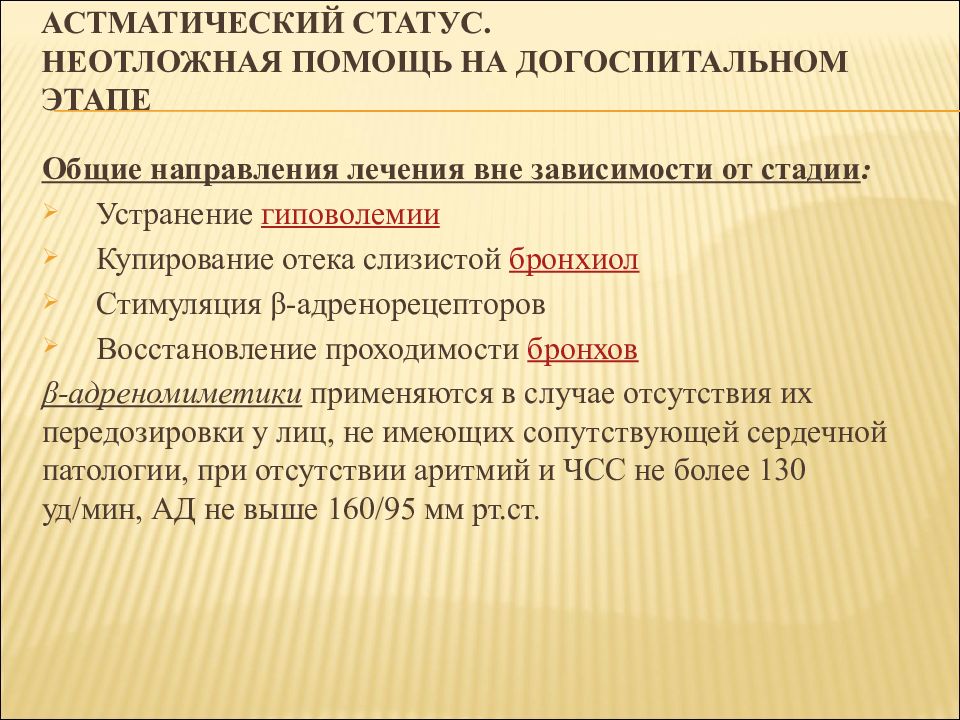

Слайд 121: Астматический статус. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Общие направления лечения вне зависимости от стадии : Устранение гиповолемии Купирование отека слизистой бронхиол Стимуляция β-адренорецепторов Восстановление проходимости бронхов β-адреномиметики применяются в случае отсутствия их передозировки у лиц, не имеющих сопутствующей сердечной патологии, при отсутствии аритмий и ЧСС не более 130 уд/мин, АД не выше 160/95 мм рт.ст.

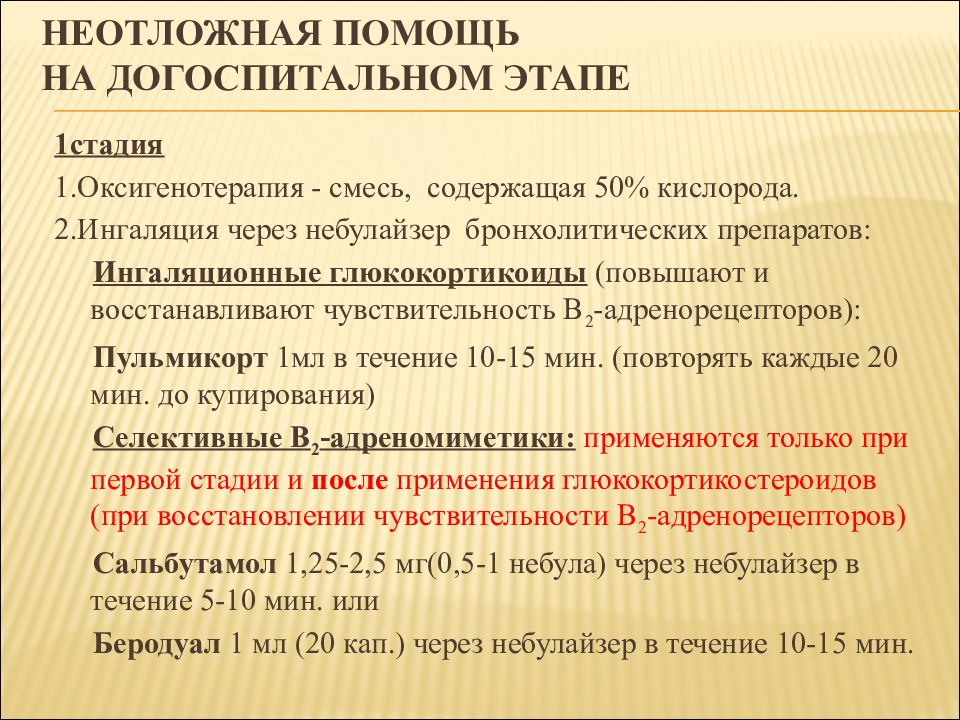

Слайд 122: НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

1стадия 1.Оксигенотерапия - смесь, содержащая 50% кислорода. 2.Ингаляция через небулайзер бронхолитических препаратов: Ингаляционные глюкокортикоиды (повышают и восстанавливают чувствительность В 2 -адренорецепторов): Пульмикорт 1мл в течение 10-15 мин. (повторять каждые 20 мин. до купирования) Селективные В 2 -адреномиметики: применяются только при первой стадии и после применения глюкокортикостероидов (при восстановлении чувствительности В 2 -адренорецепторов) Сальбутамол 1,25-2,5 мг(0,5-1 небула) через небулайзер в течение 5-10 мин. или Беродуал 1 мл (20 кап.) через небулайзер в течение 10-15 мин.

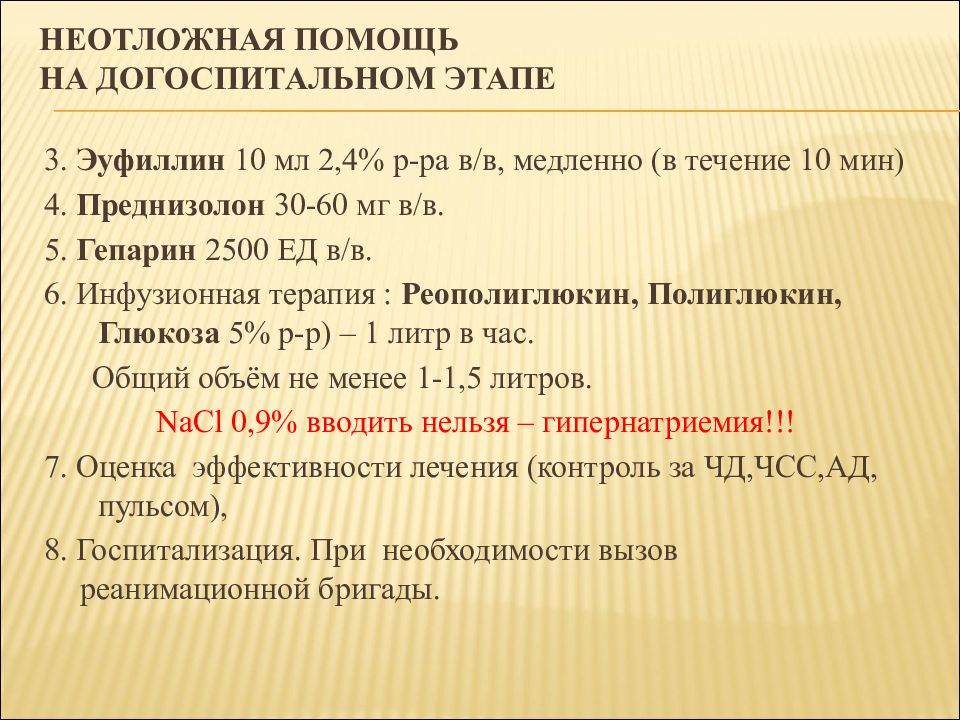

Слайд 123: НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

3. Эуфиллин 10 мл 2,4% р- ра в/в, медленно (в течение 10 мин) 4. Преднизолон 30-60 мг в/в. 5. Гепарин 2500 ЕД в/в. 6. Инфузионная терапия : Реополиглюкин, Полиглюкин, Глюкоза 5 % р-р) – 1 литр в час. Общий объём не менее 1-1,5 литров. NaCl 0,9% вводить нельзя – гипернатриемия !!! 7. Оценка эффективности лечения (контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом), 8. Госпитализация. При необходимости вызов реанимационной бригады.

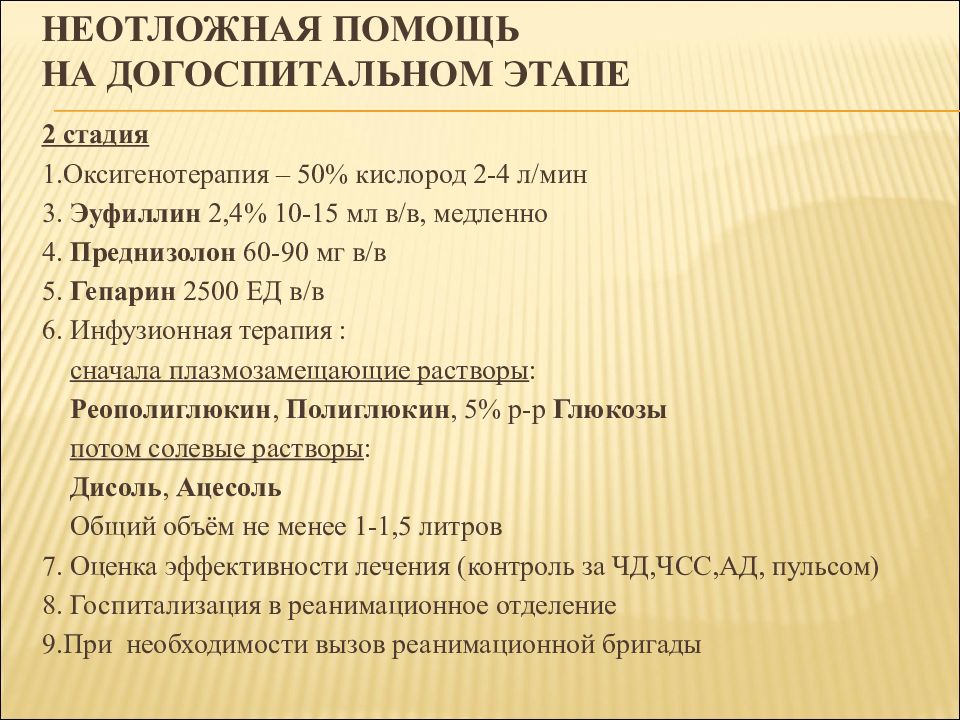

Слайд 124: НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

2 стадия 1.Оксигенотерапия – 50% кислород 2-4 л/мин 3. Э уфиллин 2,4% 10-15 мл в/в, медленно 4. Преднизолон 60-90 мг в/в 5. Гепарин 2500 ЕД в/в 6. Инфузионная терапия : сначала плазмозамещающие растворы : Реополиглюкин, Полиглюкин, 5% р-р Глюкозы потом солевые растворы : Дисоль, Ацесоль Общий объём не менее 1-1,5 литров 7. Оценка эффективности лечения (контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом) 8. Госпитализация в реанимационное отделение 9.При необходимости вызов реанимационной бригады

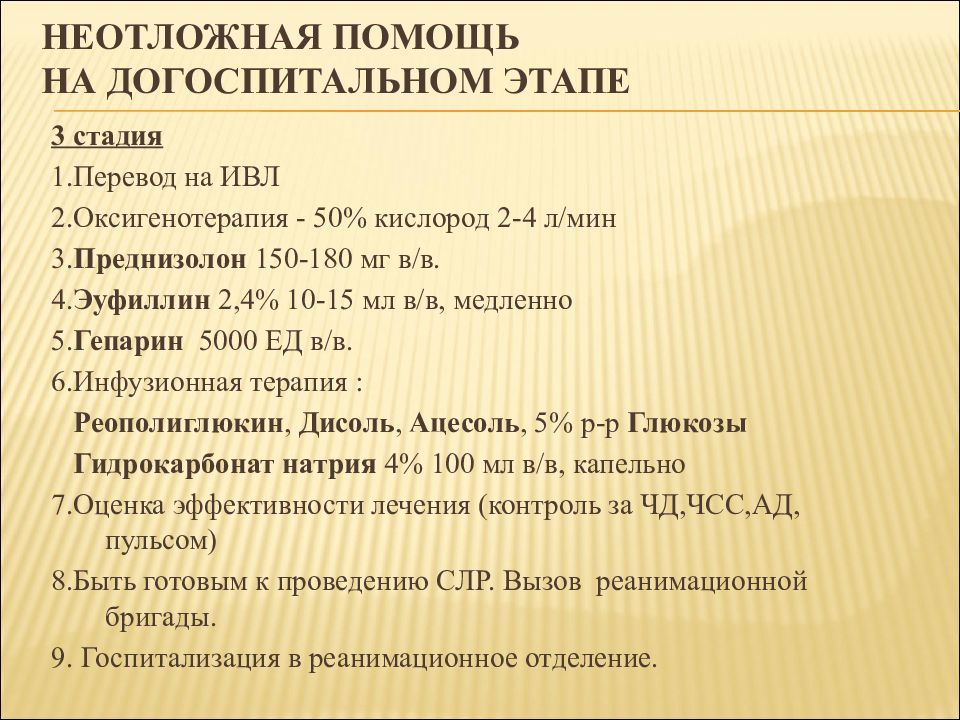

Слайд 125: НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

3 стадия 1.Перевод на ИВЛ 2.Оксигенотерапия - 50% кислород 2-4 л/мин 3. Преднизолон 150-180 мг в/в. 4. Эуфиллин 2,4% 10-15 мл в/в, медленно 5. Гепарин 5000 ЕД в/в. 6.Инфузионная терапия : Р еополиглюкин, Д исоль, А цесоль, 5% р-р Глюкозы Гидрокарбонат натрия 4% 100 мл в/в, капельно 7.Оценка эффективности лечения (контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом ) 8.Быть готовым к проведению СЛР. Вызов реанимационной бригады. 9. Госпитализация в реанимационное отделение.

Слайд 128: АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Аллергическая реакция - это измененная реакция организма, обусловленная повышенной чувствительностью иммунной системы, в ответ на действие аллергена.

Слайд 129: АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Процесс приобретения организмом повышенной чувствительности к тому или иному аллергену называется сенсибилизацией.

Слайд 130: АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Развитие аллергической реакции в значительной мере определяется наследственными особенностями организма. Однако наследуется не аллергическое заболевание, как таковое, а только предрасположенность к нему.

Слайд 131: Классификация

Аллергические реакции делятся на две большие группы: 1. немедленного типа (анафилактический шок, сывороточная болезнь, отек Квинке, лекарственная аллергия и др.). 2. замедленного типа (экссудативный диатез и др.)

Слайд 132: Клинические формы аллергозов

Аллергический ринит Аллергический коньюктивит Крапивница Отек Квинке – ангионевротический отек Острый аллергический стеноз гортани Атопическая бронхиальная астма Синдром Лайелла Анафилактический шок

Слайд 133: Классификация По степени тяжести

Лёгкие: Аллергический ринит Аллергический конъюнктивит Локализованная крапивница

Слайд 134: Классификация По степени тяжести

Тяжёлые: Генерализованная крапивница Отек Квинке – ангионевротический отек Острый аллергический стеноз гортани Атопическая бронхиальная астма Синдром Лайелла Анафилактический шок

Слайд 135: КРАПИВНИЦА

Крапивница - это реакция волдырного типа (экссудативная, бесполостная), которая может возникать остро или замедленно.

Слайд 137: Крапивница. Этиология

Развитие крапивницы на аллергической основе чаще наблюдается при аллергии лекарственной пищевой инсектицидной пыльцовой при гельминтной инвазии (аскаридозе, трихоцефалезе, энтеробиозе, трихинеллезе, токсокарозе, стронгилоидозе).

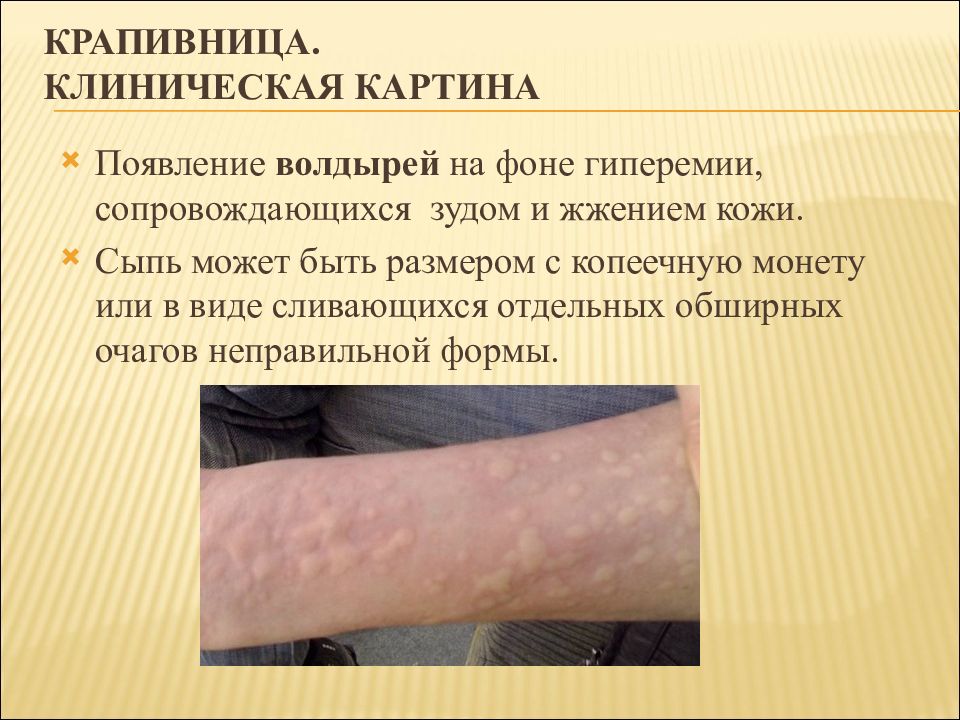

Слайд 138: Крапивница. Клиническая картина

Появление волдырей на фоне гиперемии, сопровождающихся зудом и жжением кожи. Сыпь может быть размером с копеечную монету или в виде сливающихся отдельных обширных очагов неправильной формы.

Слайд 139: Крапивница. Клиническая картина

Генерализованная крапивница характеризуется тотальным поражением кожных покровов, нередко наблюдается сливание элементов высыпания. Относится к тяжёлым (прогностически неблагоприятным) острым аллергическим состояниям.

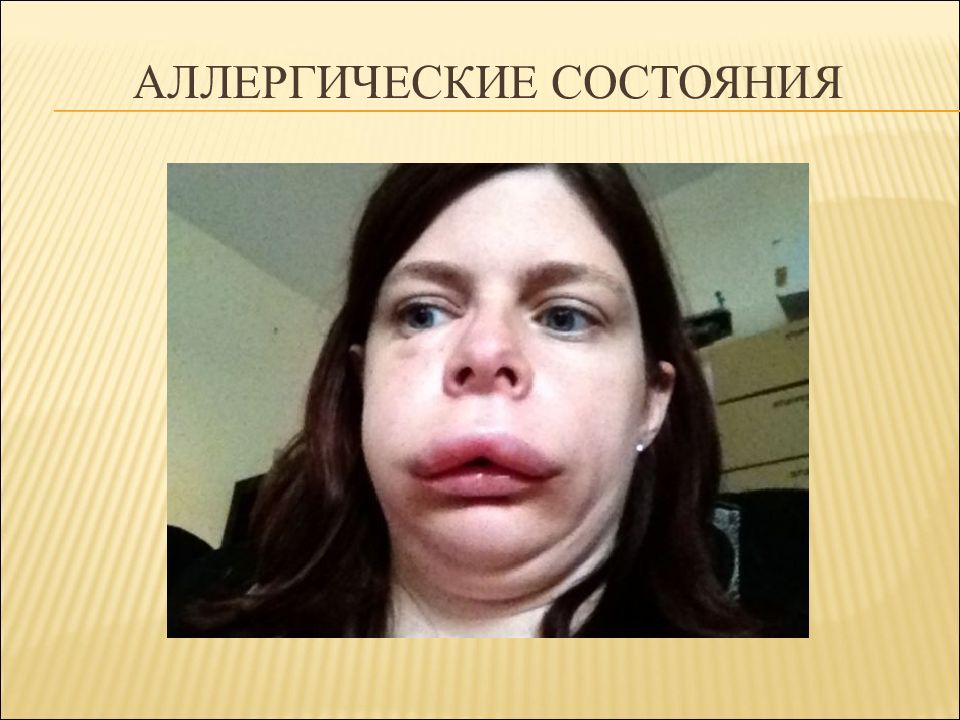

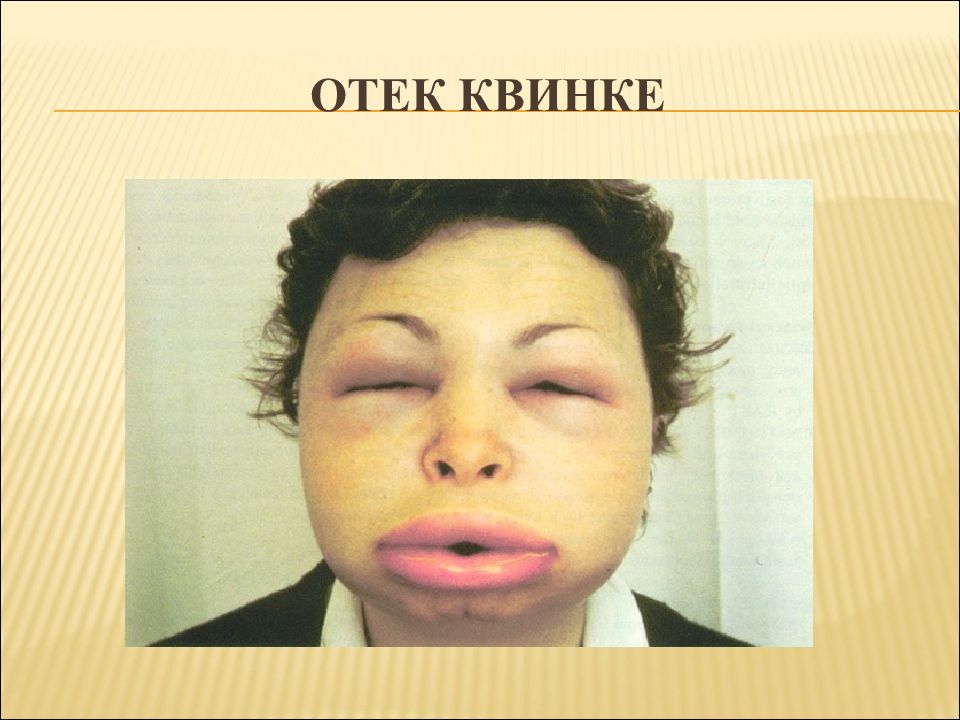

Слайд 140: ОТЕК КВИНКЕ – Ангионевротический отек

Р азвивается отек глубоколежащих отделов кожи, подкожной клетчатки и/или слизистых оболочек. Чаще в области губ, век, лба, волосистой части головы, мошонки, кистей, дорсальной поверхности стоп. Ангионевротический отек (отек Квинке ), возникая на слизистых оболочках, может вызвать нарушение функции различных органов и систем.

Слайд 142: ОТЕК КВИНКЕ. Клиническая картина

При отеке гортани появляются кашель, осиплость голоса, нарушение глотания, затруднение дыхания, приступы удушья, стридорозное дыхание. При локализации на слизистых оболочках ЖКТ, мочеполовых органов - симптомы острого гастроэнтерита ( тошнота, рвота, боли в животе, непроходимость кишечника), дизурические явления.

Слайд 143: Необходимые клинико - диагностические мероприятия при аллергозах

сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, оказание неотложной помощи, оценка эффективности лечения (контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом), госпитализация.

Слайд 144: Неотложная помощь на догоспитальном этапе при крапивнице, отёке Квинке :

Прекращение поступления аллергена Димедрол 1% -2 мл в/в. Преднизолон в/в 90-150 мг Госпитализация

Слайд 145: Аллергический стеноз гортани

Развивается при распространении отёка Квинке на слизистую оболочку гортани и сопровождается нарушением дыхания.

Слайд 146: Аллергический стеноз гортани. Клиника

Больной возбуждён, захватывает воздух ртом. Стридорозное дыхание. Лицо цианотичное. Набухшие шейные вены. Тахикардия. АД повышено. Угроза развития асфиксии

Слайд 147: Аллергический стеноз гортани. Необходимые клинико - диагностические мероприятия

сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, оказание неотложной помощи, оценка эффективности лечения (контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом), госпитализация.

Слайд 148: Аллергический стеноз гортани. Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Прекращение поступления аллергена Димедрол 1% -2 мл в/в. Преднизолон в/в 90-150 мг Адреналин в/в 0,3 мл 0,1% в 20 мл 0,9 % р-ра натрия хлорида. Оксигенотерапия. Готовность к экстренному восстановлению проходимости ВДП (интубация трахеи, коникотомия). Госпитализация обязательна.

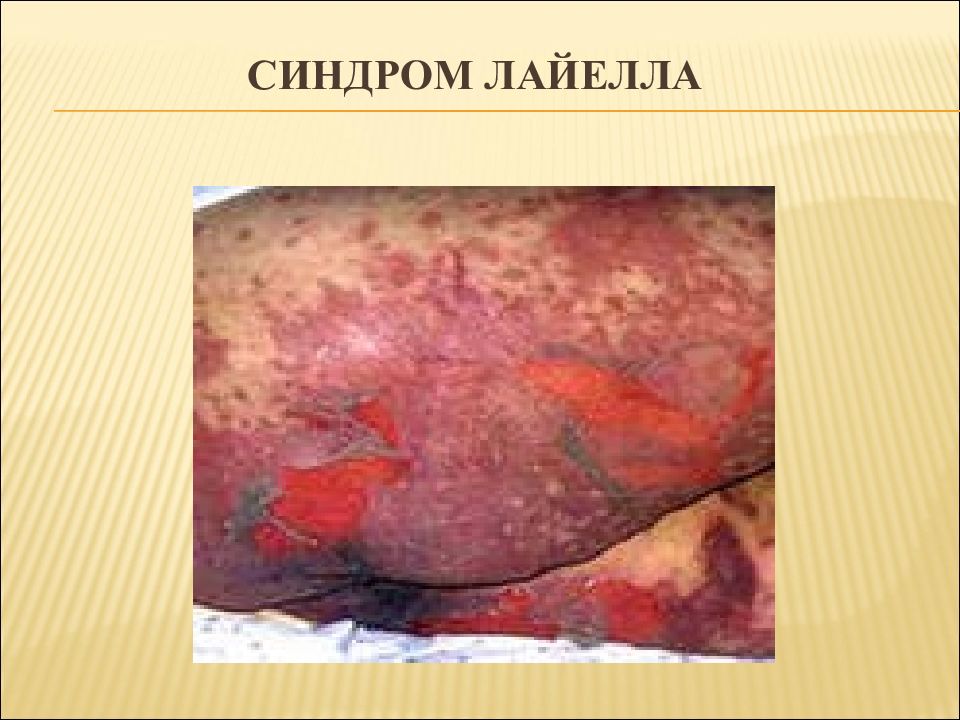

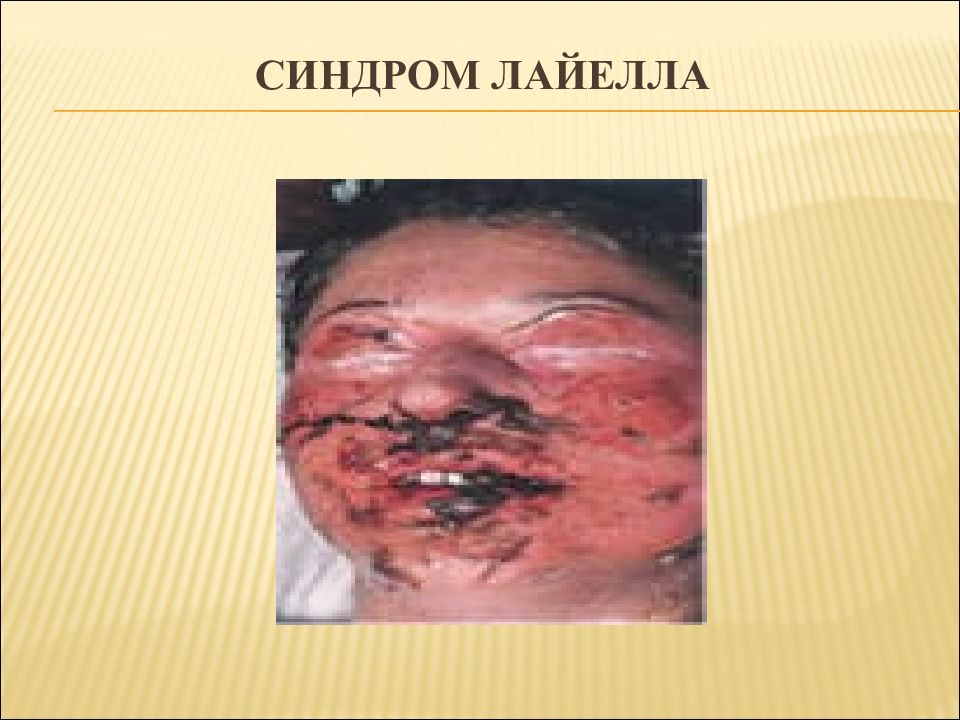

Слайд 149: Синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз )

Синдром Лайелла – это токсико-аллергический дерматоз инфекционной или медикаментозной природы, характеризующийся внезапным бурным появлением, некрозом поверхностных участков кожи и слизистых оболочек с образованием крупных пузырей, некрозом и лизисом эпидермиса.

Слайд 154: Синдром Лайелла. Клинические проявления

Продромальными симптомами заболевания являются рвота, понос, повышение температуры тела, тяжелое общее состояние, крапивница.

Слайд 155: Синдром Лайелла. Клинические проявления

На коже развиваются эритема, волдыри, экзантемы. Пузыри могут достигать больших размеров. Они быстро и легко разрываются, обнажая лишенную эпидермиса и эпителия (в полости рта) поверхность. Иногда эпидермис легко снимается без предшествующей пузырной реакции. В таких случаях клиническая картина напоминает ожог кожи и слизистых оболочек. Наиболее выраженные поражения наблюдаются в окружении естественных отверстий (рта, носа, глаз, половых органов)

Слайд 156: Синдром Лайелла. Клинические проявления

При прогрессировании заболевания общее состояние становится тяжелым: температура тела достигает 39-40°С, нарастают признаки тяжёлой интоксикации, появляются нарушения со стороны легких и почек, может развиться коматозно -шоковое состояние, Присоединившаяся инфекция приводит к развитию сепсиса, полиорганной недостаточности, ДВС –синдрому (диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови).

Слайд 157: Синдром Лайелла. Исход

Прогноз заболевания неблагоприятный. При отсутствии соответствующего лечения летальность достигает 30%.

Слайд 158: Синдром Лайелла. Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Прекращение поступления аллергена Обеспечение проходимости ВДП. Оксигенотерапия Инфузионная терапия ( Полиглюкин, Реополиглюкин, Физиологический р-р или 5% р-р Глюкозы ) Адреналин 0,1% 0,3 мл в 20 мл 0,9 % р-ра натрия хлорида - в/в. Преднизолон 90-150 мг - в/в. Димедрол 1% р-р 2мл - в / в.

Слайд 159: Синдром Лайелла. Неотложная помощь на догоспитальном этапе

При бронхоспазме Если больной может делать эффективный вдох – Сальбутамол 2,5 мг(1 небула) или Беродуал 1 мл (20 кап.) через небулайзер в течение 10-15 мин. при отсутствии небулайзера или тяжёлом состоянии б-го в/в Эуфиллин 5-6 мг/кг (10-15 мл 2,4% р-ра в течение 5-7 мин). Если нет эффекта, протокол ОДН. Госпитализация под контролем витальных функций и с использованием стерильного белья.

Слайд 160: Анафилактический шок

Анафилактический шок – угрожающее жизни состояние, остро развившаяся системная аллергическая реакция, сопровождающаяся выраженным нарушением гемодинамики.

Слайд 161: Анафилактический шок. Клиника

Чувство стеснения в груди Головокружение Беспокойство Резкая слабость Ощущение жара Бледность и мраморность кожи, сыпь, зуд Удушье, акроцианоз АД либо резко снижено, либо не определяется Возможно коматозное состояние

Слайд 162: Анафилактический шок. Лечение

Уложить больного горизонтально (голова повернута вбок во избежание аспирации) Препарат выбора – Адреналин! в/в 0,5-1,0 мл 0,1% раствора на 10 мл 0,9% раствора NaCl При необходимости инъекции повторяют каждые 20 минут в течение часа Возможно капельное введение (1-3 мг на 250 мл) изотонического раствора или полиглюкина

Слайд 163: Анафилактический шок. Лечение

Ингаляция увлажненного кислорода Коррекция артериальной гипотензии и восполнение ОЦК солевыми и коллоидными растворами ( NaCl 0,9% - 500-1000 мл, полиглюкин 400мл) Пприменение вазопрессорных аминов (допамин) возможно только после восполнения ОЦК Преднизолон 150-300 мг в/в

Слайд 164: Анафилактический шок. Лечение

При бронхоспазме и неэффективности адреналина – эуфиллин в/в 2,4%10 мл на 10 мл изотонического раствора. Ингаляции сальбутамола, атровента или беродуала через небулайзер. Быть готовым к экстренному восстановлению проходимости дыхательных путей (интубация, коникотомия).

Слайд 166: Укусы ядовитыми змеями

Тяжесть интоксикации зависит от локализации укуса (на голове, туловище они опаснее, чем на конечностях). Прямое попадание яда в кровеносный сосуд способно вызвать смерть уже в ближайшие минуты.

Слайд 167: Укусы ядовитыми змеями. клиника

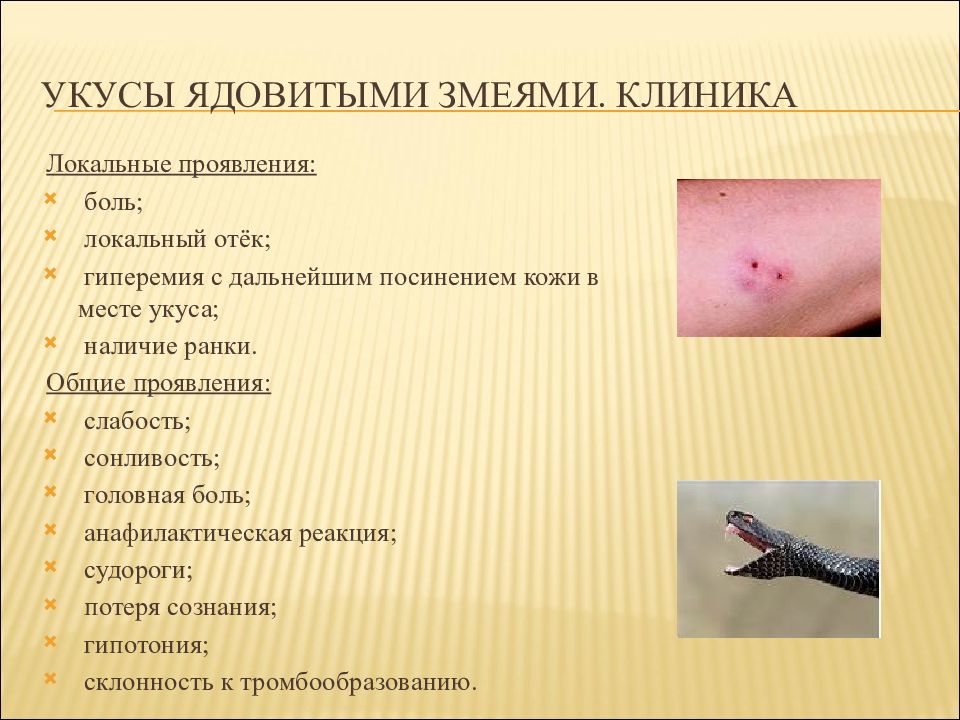

Локальные проявления: боль; локальный отёк; гиперемия с дальнейшим посинением кожи в месте укуса; наличие ранки. Общие проявления: слабость; сонливость; головная боль; анафилактическая реакция; судороги; потеря сознания; гипотония; склонность к тромбообразованию.

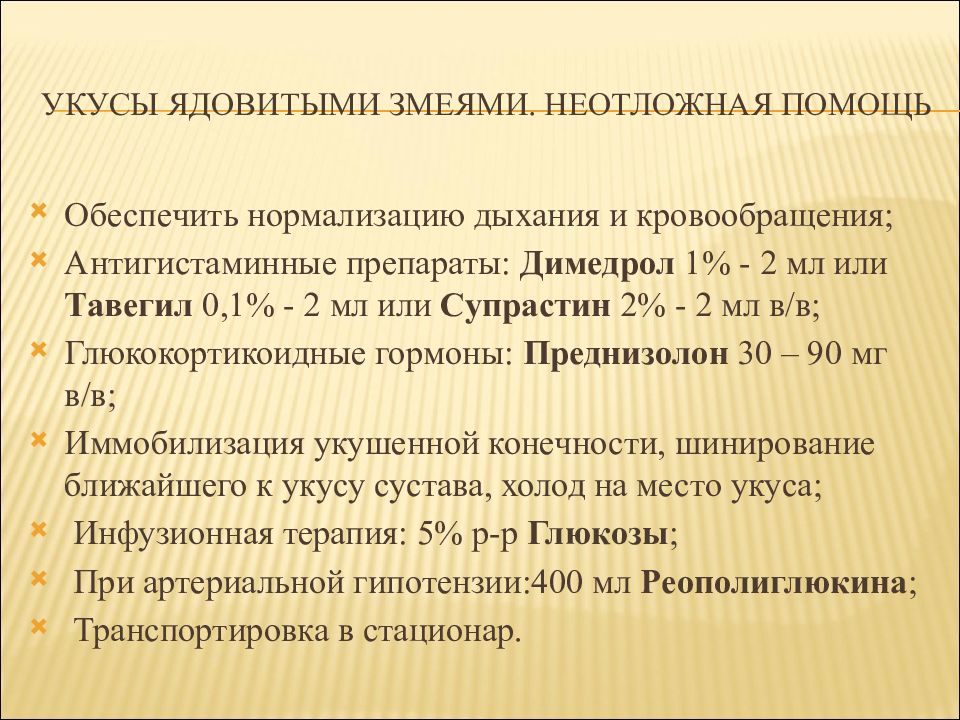

Слайд 168: Укусы ядовитыми змеями. Неотложная помощь

Обеспечить нормализацию дыхания и кровообращения; Антигистаминные препараты: Димедрол 1% - 2 мл или Тавегил 0,1% - 2 мл или Супрастин 2% - 2 мл в / в; Глюкокортикоидные гормоны: Преднизолон 30 – 90 мг в / в; Иммобилизация укушенной конечности, шинирование ближайшего к укусу сустава, холод на место укуса; Инфузионная терапия: 5% р-р Глюкозы ; При артериальной гипотензии:400 мл Реополиглюкина ; Транспортировка в стационар.

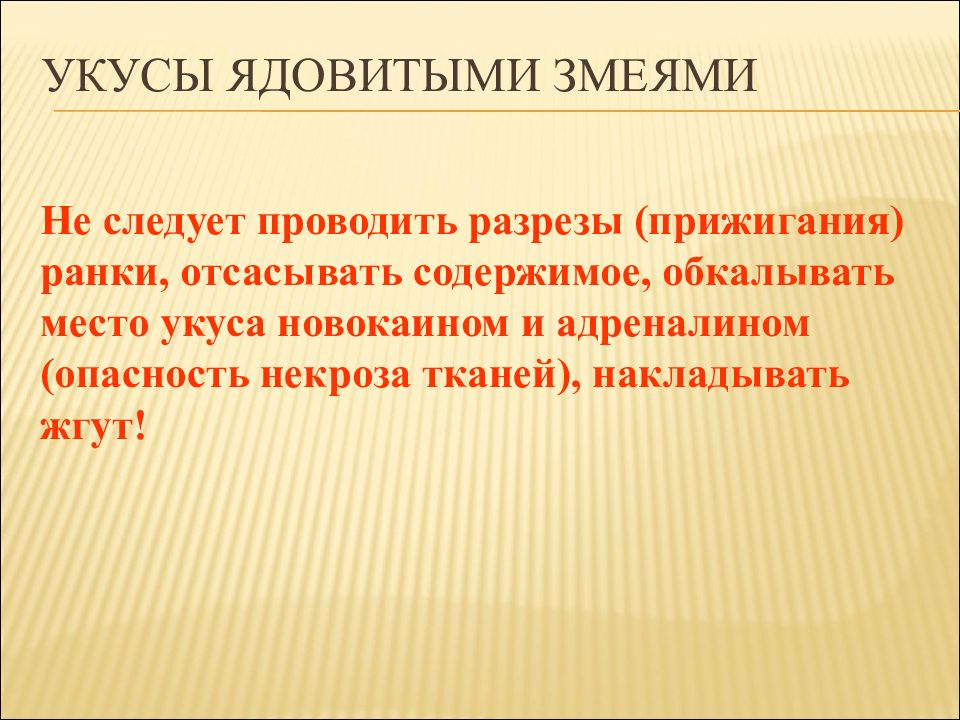

Слайд 169: Укусы ядовитыми змеями

Не следует проводить разрезы (прижигания) ранки, отсасывать содержимое, обкалывать место укуса новокаином и адреналином (опасность некроза тканей), накладывать жгут!

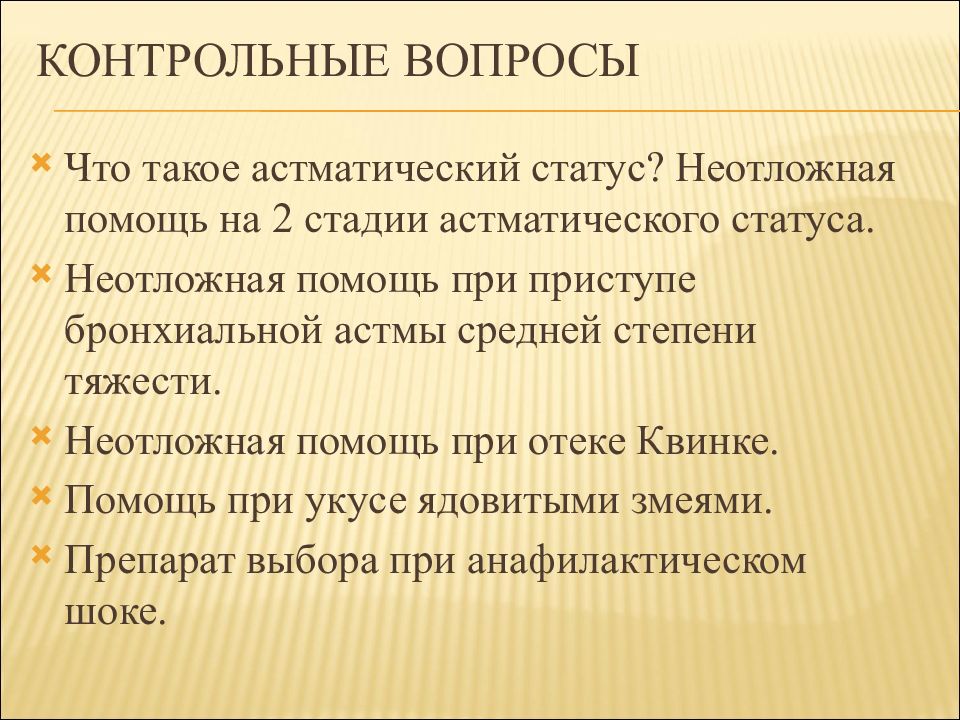

Слайд 170: Контрольные вопросы

Что такое астматический статус? Неотложная помощь на 2 стадии астматического статуса. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы средней степени тяжести. Неотложная помощь при отеке Квинке. Помощь при укусе ядовитыми змеями. Препарат выбора при анафилактическом шоке.

Слайд 173: Сахарный диабет

Сахарный диабет ( diabetes mell i tus ) —эндокринное заболевание, развивающееся вследствие относительного или абсолютного недостатка гормона инсулина или нарушения его взаимодействия с клетками организма, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

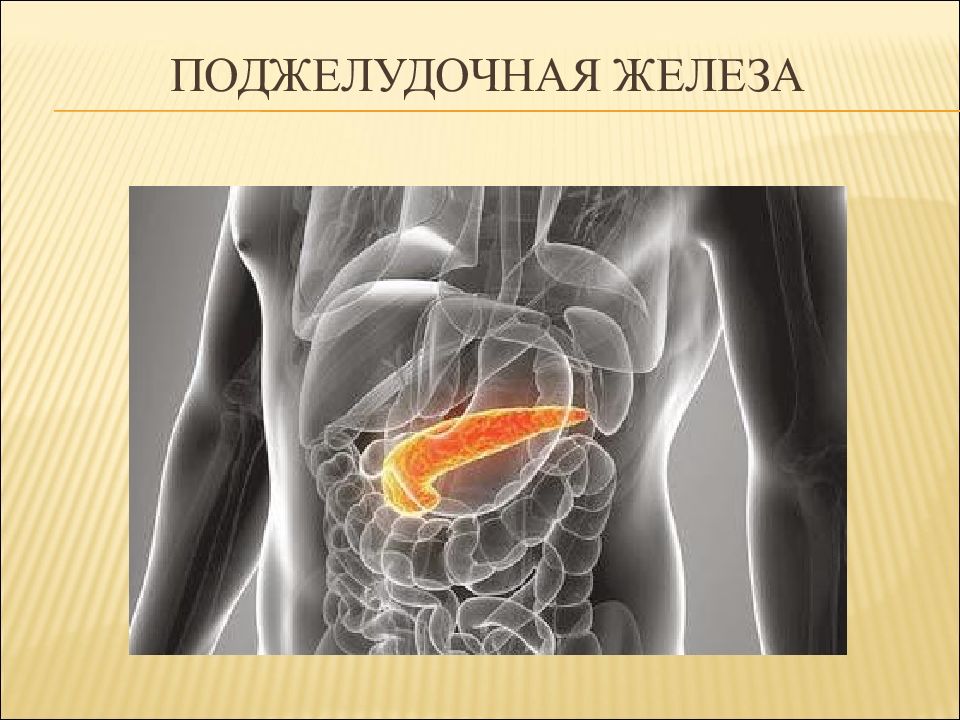

Слайд 175: Анатомия поджелудочной железы

Поджелудочная железа ( pancreas ) – железа смешанной секреции. Располагается в брюшной полости позади желудка на уровне I-II поясничных позвонков. Имеет головку ( caput ), тело ( corpus ) и хвост ( cauda ).

Слайд 176: Физиология поджелудочной железы

Внешнесекреторная функция: выделяет панкреатический сок Внутрисекреторная функция: выделяет инсулин и глюкагон Внутрисекреторная часть поджелудочной железы представлена бета-клетками, располагающимися преимущественно в хвосте (островки Лангерганса) и оказывает влияние на углеводный обмен.

Слайд 178: Сахарный диабет

Инсулин – гормон, обеспечивающий проникновение глюкозы в клетку!!!

Слайд 179: Сахарный диабет. Патогенез

Выделяют два основных звена: 1. Недостаточное производство инсулина эндокринными клетками поджелудочной железы; 2. Нарушение взаимодействия инсулина с клетками тканей организма (инсулинорезистентность) как следствие изменения структуры или уменьшения количества специфических рецепторов для инсулина, изменения структуры самого инсулина или нарушения внутриклеточных механизмов передачи сигнала от рецепторов органеллам клетки.

Слайд 180: Сахарный диабет. Этиологическая классификация

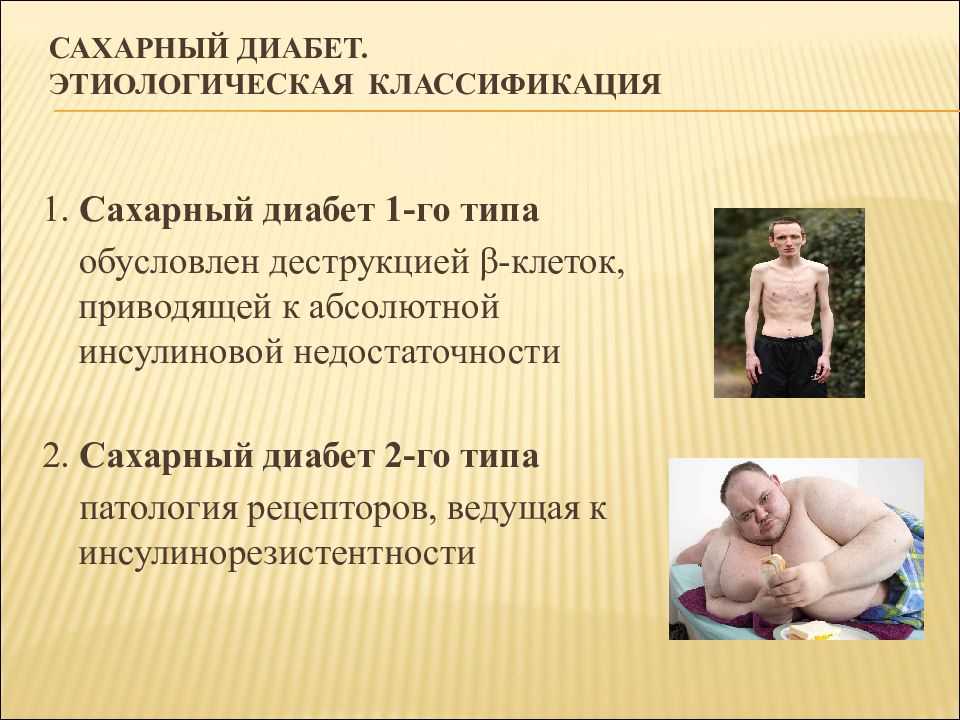

1. Сахарный диабет 1-го типа обусловлен деструкцией β-клеток, приводящей к абсолютной инсулиновой недостаточности 2. Сахарный диабет 2-го типа патология рецепторов, ведущая к инсулинорезистентности

Слайд 181: Сахарный диабет. Классификация по тяжести течения

Лёгкое течение Легкая (I степень) форма болезни характеризуется невысоким уровнем гликемии, которая не превышает 8 ммоль/л натощак, когда нет больших колебаний содержимого сахара в крови на протяжении суток, незначительная суточная глюкозурия (от следов до 20 г/л). Состояние компенсации поддерживается с помощью диетотерапии..

Слайд 182: Сахарный диабет. Классификация по тяжести течения

Средней степени тяжести При средней (ІІ степень) тяжести сахарного диабета гликемия натощак повышается, как правило, до 14 ммоль/л, колебания гликемии на протяжении суток, суточная глюкозурия обычно не превышает 40 г/л, эпизодически развивается кетоз или кетоацидоз. Компенсация диабета достигается диетой и приёмом сахароснижающих пероральных средств или введением инсулина. У этих больных могут выявляться диабетические ангионейропатии различной локализации и функциональных стадий.

Слайд 183: Сахарный диабет. Классификация по тяжести течения

Тяжёлое течение Тяжелая (ІІІ степень) форма диабета характеризуется высокими уровнями гликемии (натощак свыше 14 ммоль/л), значительными колебаниями содержания сахара в крови на протяжении суток, высоким уровнем глюкозурии (свыше 40-50 г/л). Больные нуждаются в постоянной инсулинотерапии. Выявляются различные диабетические ангионейропатии.

Слайд 184: Сахарный диабет. Классификация по степени компенсации углеводного обмена

Фаза компенсации Фаза субкомпенсации Фаза декомпенсации

Слайд 185: Сахарный диабет. осложнения

Диабетическая микро- и макроангиопатия. Диабетическая нейропатия. Диабетическая ретинопатия. Диабетическая нефропатия. Диабетическая стопа. Комы ( гипер - и гипогликемические).

Слайд 186: Сахарный диабет. Клинические признаки

Выделяют две группы симптомов: основные второстепенные.

Слайд 187: Сахарный диабет. Основные симптомы

1. Полиурия — усиленное выделение мочи, вызванное повышением осмотического давления мочи за счёт растворённой в ней глюкозы (в норме глюкоза в моче отсутствует). Проявляется учащённым обильным мочеиспусканием, в том числе и в ночное время. 2. Полидипсия (постоянная неутолимая жажда) — обусловлена значительными потерями воды с мочой и повышением осмотического давления крови.

Слайд 188: Сахарный диабет. Основные симптомы

3. Полифагия — постоянный неутолимый голод. Этот симптом вызван нарушением обмена веществ при диабете, а именно неспособностью клеток поглощать и перерабатывать глюкозу в отсутствие инсулина (голод среди изобилия). 4. Похудание (характерно для диабета 1 типа) — частый симптом, который развивается несмотря на повышенный аппетит больных. Похудание (и даже истощение) обусловлено повышенным катаболизмом белков и жиров из-за выключения глюкозы из энергетического обмена клеток.

Слайд 189: Сахарный диабет. вторичные симптомы

З уд кожи и слизистых оболочек (вагинальный зуд) С ухость во рту О бщая мышечная слабость Г оловная боль В оспалительные поражения кожи, трудно поддающиеся лечению Н арушение зрения Н аличие ацетона в моче при диабете 1-го типа. Ацетон является результатом сжигания жировых запасов.

Слайд 190: Комы. Гипергликемическая кетоацидотическая кома

Диабетический кетоацидоз — тяжёлое состояние, развивающееся вследствие накопления в крови продуктов промежуточного метаболизма жиров (кетоновые тела). Может приводить к потере сознания и нарушению жизненно важных функций организма. Является жизненным показанием для срочной госпитализации

Слайд 191: Комы. Гипергликемическая кетоацидотическая кома

Причины: Наличие сопутствующих заболеваний, прежде всего — инфекции, травмы, операции Недостаточное питание Прекращение инсулинотерапии, отмена сахароснижающих препаратов.

Слайд 192: Комы. Гипергликемическая кетоацидотическая кома

Клиника Развивается постепенно, в течение 2-3 суток. Вначале прогрессируют симптомы сахарного диабета. Появляется отвращение к пище, тошнота, боли в животе, головные боли, постепенно появляется спутанность сознания, сопор, кома

Слайд 193: Комы. Гипергликемическая кетоацидотическая кома. клиника

При осмотре: Сухость и бледность кожных покровов Снижение тургора кожи и глазных яблок Снижение диуреза Мышечная гипотония Артериальная гипотензия Одышка Дыхание Куссмауля (глубокое,шумное,частое) запах ацетона изо рта.

Слайд 194: Комы. Гипергликемическая кетоацидотическая кома

Клинико -диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, определение степени комы по шкале Глазго, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, глюкометрия, определение ацетона в моче с помощью ацидотестов, оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация.

Слайд 195: Комы. Гипергликемическая кетоацидотическая кома

Неотложная помощь уложить больного, повернув голову на бок обеспечить проходимость ВДП, при нарушении дыхания перевод на ИВЛ венозный доступ инфузионная терапия: раствор натрия хлорида 0,9 % - 1000 мл за первый час, в/в капельно контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания При тяжёлом коллапсе допамин 200 мг При длительном течение комы гепарин 10 000 ЕД в/в струйно Госпитализация под контролем витальных функций

Слайд 196: Комы. Гипергликемическая Гиперосмолярная кома

Встречается, главным образом, у пожилых больных с диабетом 2-го типа в анамнезе или без него и всегда связана с сильным обезвоживанием. Является осложнением сахарного диабета и характеризуется выраженной гипергликемией и повышением осмолярности крови.

Слайд 197: Комы. Гипергликемическая Гиперосмолярная кома

Причины: обезвоживание организма ( обильная рвота, диарея, полиурия), гипертермия, ожоги, приём диуретиков, применение больших доз глюкокортикоидов, введение гипертонического раствора.

Слайд 198: Комы. Гипергликемическая Гиперосмолярная кома

Клиника Развивается постепенно, медленно, от дней до нескольких недель. Предвестники: общая слабость Часто наблюдаются жажда, полиурия и полидипсия, кожный зуд, Появляется отвращение к пище, тошнота, головные боли, ортостатические обмороки, постепенно появляется спутанность сознания, сопор, кома.

Слайд 199: Комы. Гипергликемическая Гиперосмолярная кома

Клиника. При осмотре Признаки дегидрататации (сухость и бледность кожных покровов, снижение тургора кожи и глазных яблок, снижение диуреза), может быть гиповолемический шок. мышечная гипертония, артериальная гипотензия, дыхание поверхностное, локальные и генерализованные судороги, запах ацетона изо рта отсутствует.

Слайд 200: Комы. Гипергликемическая Гиперосмолярная кома

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, определение степени комы по шкале Глазго, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, глюкозометрия, определение ацетона в моче с помощью ацидотестов, оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация. госпитализация.

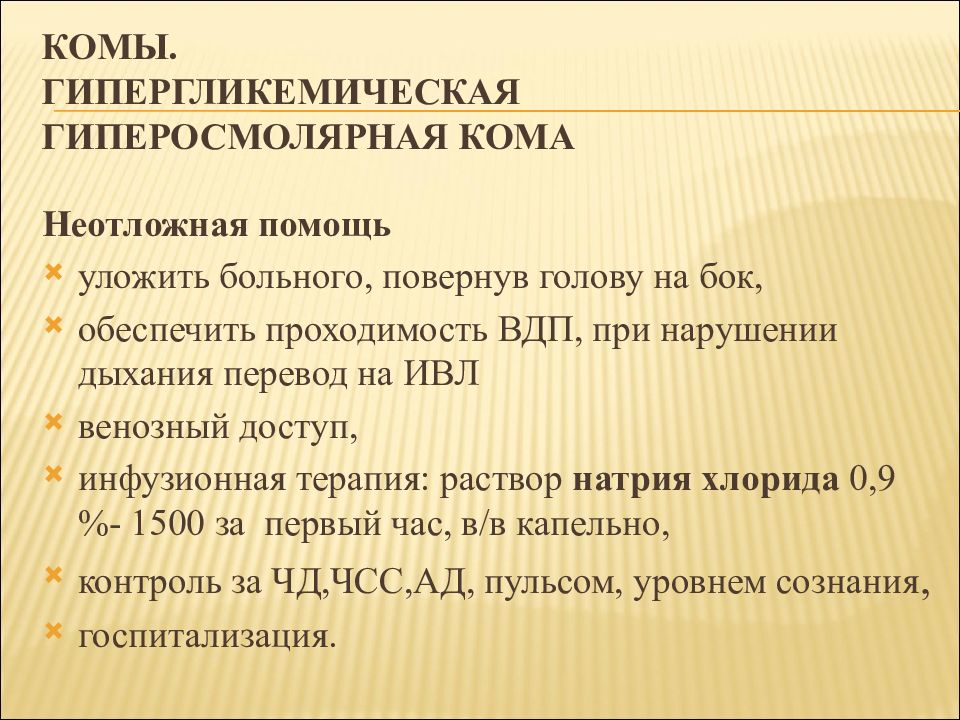

Слайд 201: Комы. Гипергликемическая Гиперосмолярная кома

Неотложная помощь уложить больного, повернув голову на бок, обеспечить проходимость ВДП, при нарушении дыхания перевод на ИВЛ венозный доступ, инфузионная терапия: раствор натрия хлорида 0,9 %- 1500 за первый час, в/в капельно, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация.

Слайд 202: Комы. Гипогликемическая кома

Гипогликемия — снижение уровня глюкозы в крови ниже нормального значения (обычно ниже 3,3 ммоль/л).

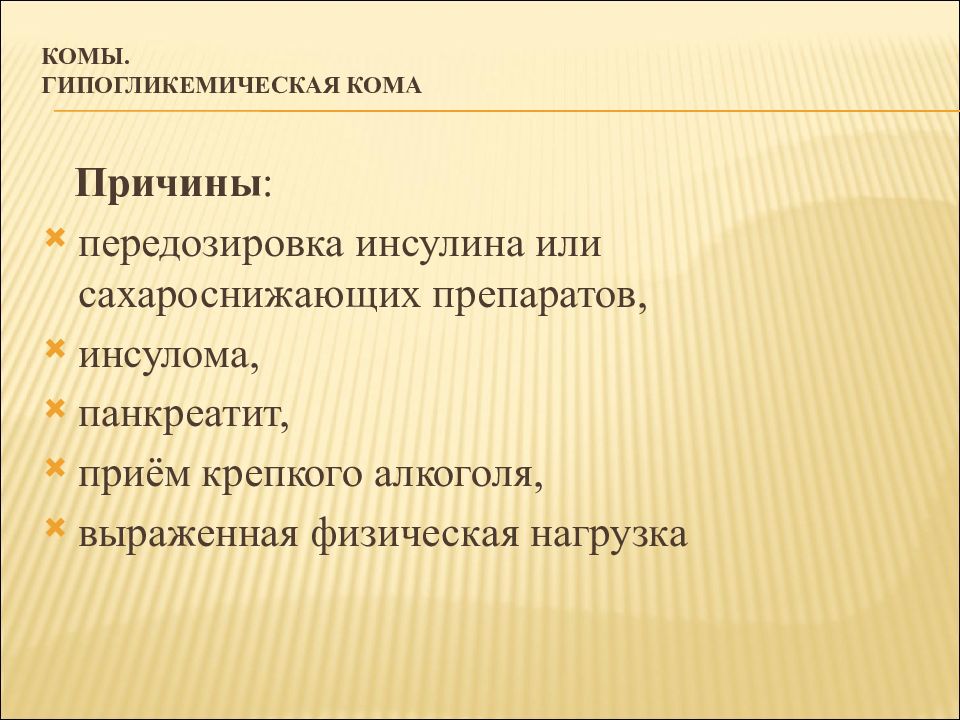

Слайд 203: Комы. Гипогликемическая кома

Причины : передозировка инсулина или сахароснижающих препаратов, инсулома, панкреатит, приём крепкого алкоголя, выраженная физическая нагрузка

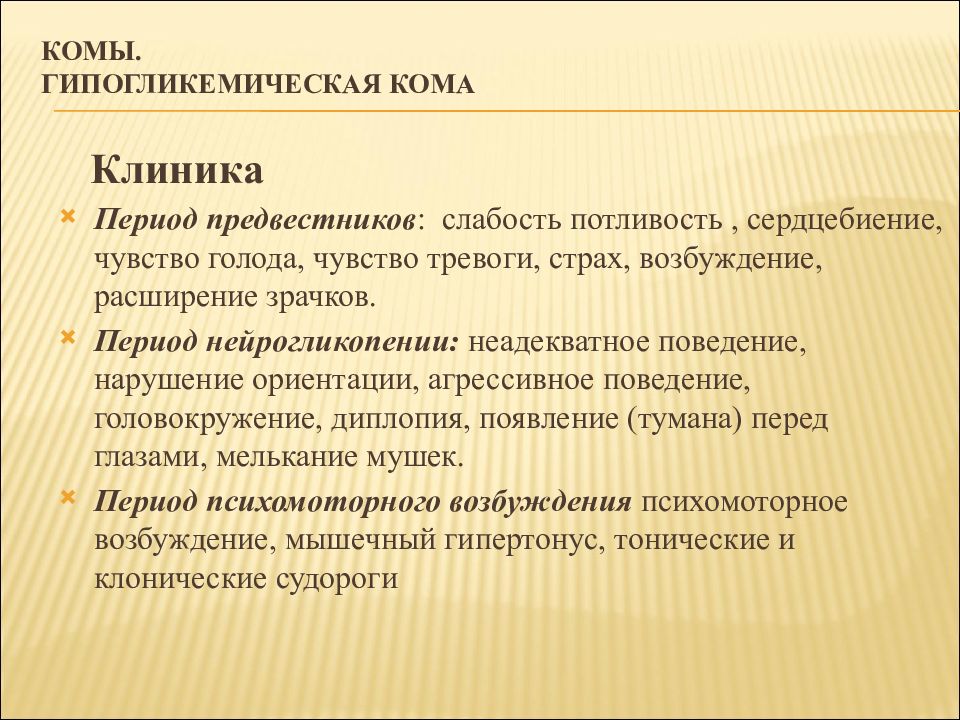

Слайд 204: Комы. Гипогликемическая кома

Клиника Период предвестников : слабость потливость, сердцебиение, чувство голода, чувство тревоги, страх, возбуждение, расширение зрачков. Период нейрогликопении: неадекватное поведение, нарушение ориентации, агрессивное поведение, головокружение, диплопия, появление (тумана) перед глазами, мелькание мушек. Период психомоторного возбуждения психомоторное возбуждение, мышечный гипертонус, тонические и клонические судороги

Слайд 205: Комы. Гипогликемическая кома

Клиника Собственно кома : потеря сознания, гипергидроз (чрезмерное потоотделение) мышечный гипертонус тахикардия, артериальная гипертензия м.б очаговая неврологическая симптоматика (параличи, парезы), могут появится признаки отёка головного мозга в крови гипогликемия, ниже 3 ммоль/л

Слайд 206: Комы. Гипогликемическая кома

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, определение степени комы по шкале Глазго, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, глюкометрия, определение ацетона в моче с помощью ацидотестов, оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация.

Слайд 207: Комы. Гипогликемическая кома

Неотложная помощь уложить больного, повернув голову на бок, обеспечить проходимость ВДП, при нарушении дыхания перевод на ИВЛ венозный доступ, раствор глюкозы 40% 20-60 мл в/в,струйно контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, если нет эффекта!!! раствор глюкозы 40%20-40 мл в/в, струйно до уровня гликемии 8-9 ммоль/л. если нет эффекта!!! преднизолон 30-60 мг в/в. если нет эффекта!!! госпитализация. если сознание восстановилось. Накормить углеводосодержащими продуктами (сахар, хлеб, картофель).

Слайд 209: Анатомия надпочечников

Надпочечник ( glandula suprarenalis ) - парная железа внутренней секреции, прилегающая к верхнему полюсу каждой почки. Располагаются на уровне XI и XII грудных позвонков, причем правый чуть ниже левого. Состоят из двух слоев – коркового (90% массы) и мозгового.

Слайд 210: Физиология надпочечников

В корковом слое надпочечников образуются три группы гормонов: Минералокорткоиды (альдостерон) Глюкокортикоиды (кортизол, гидрокортизол ) Гормоны, действующие по типу половых (андрогены, эстрогены)

Слайд 211: Физиология надпочечников

В мозговом слое надпочечников секретируются два гормона: Адреналин Норадреналин Их объединяют под названием катехоламинов.

Слайд 212: Острая надпочечниковая недостаточность

Причины кровоизлияние в надпочечники неадекватная терапия при хр. надпочечниковой недостаточности, менингококковый сепсис, резкая отмена глюкокортикоидов, острый тромбоз сосудов надпочечников, ДВС- синдром, стрессовые ситуации на фоне приёма глюкокортикоидов.

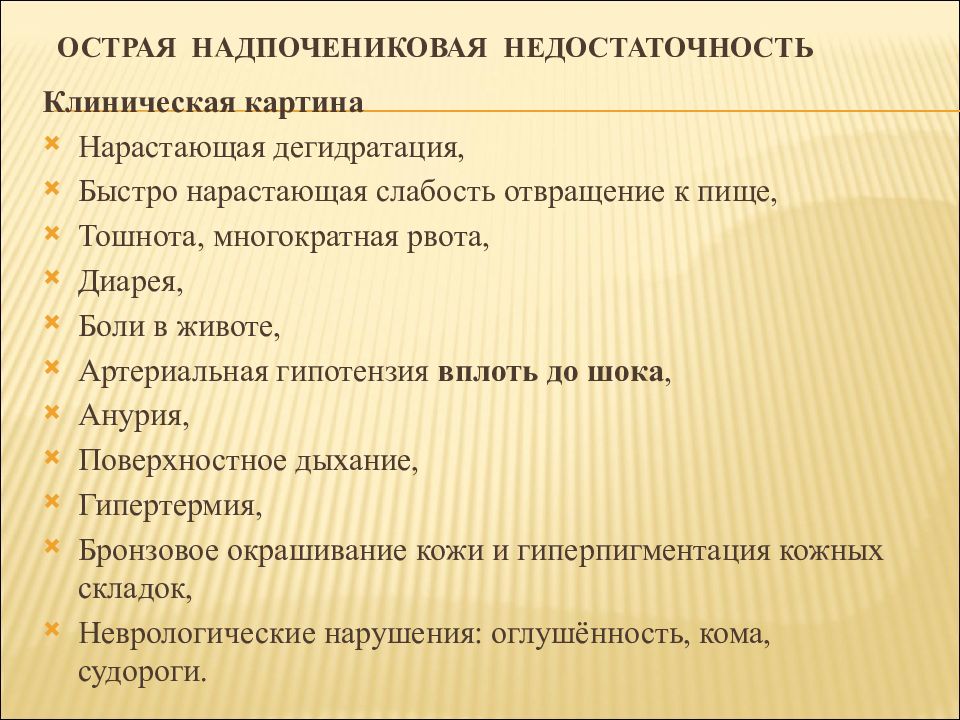

Слайд 213: Острая надпочениковая недостаточность

Клиническая картина Нарастающая дегидратация, Быстро нарастающая слабость отвращение к пище, Тошнота, многократная рвота, Диарея, Боли в животе, Артериальная гипотензия вплоть до шока, Анурия, Поверхностное дыхание, Гипертермия, Бронзовое окрашивание кожи и гиперпигментация кожных складок, Неврологические нарушения: оглушённость, кома, судороги.

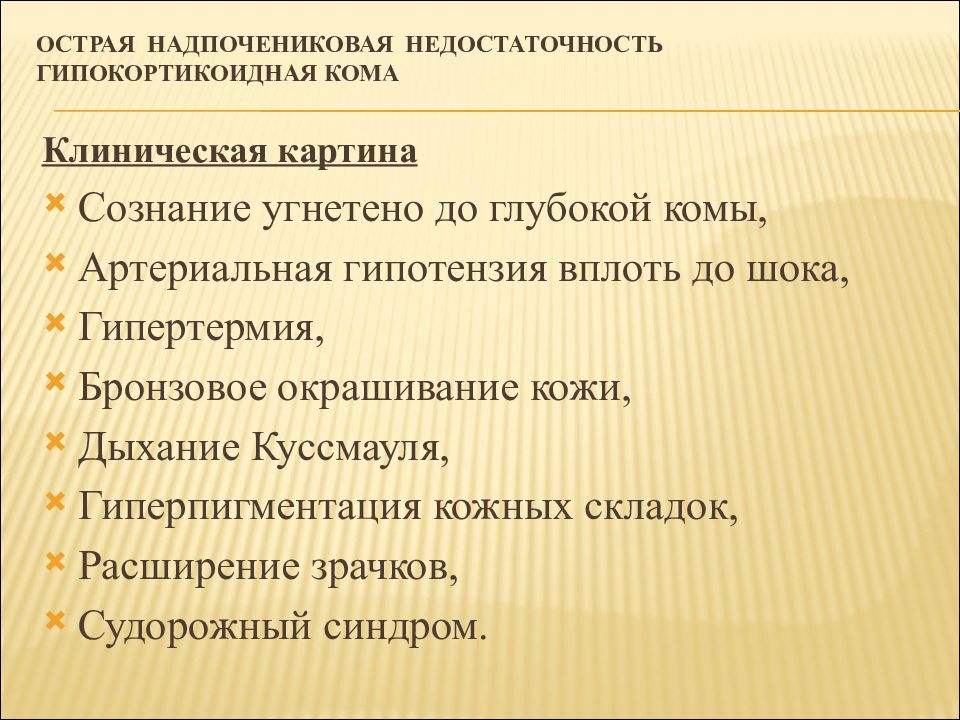

Слайд 214: Острая надпочениковая недостаточность гипокортикоидная кома

Клиническая картина Сознание угнетено до глубокой комы, Артериальная гипотензия вплоть до шока, Гипертермия, Бронзовое окрашивание кожи, Дыхание Куссмауля, Гиперпигментация кожных складок, Расширение зрачков, Судорожный синдром.

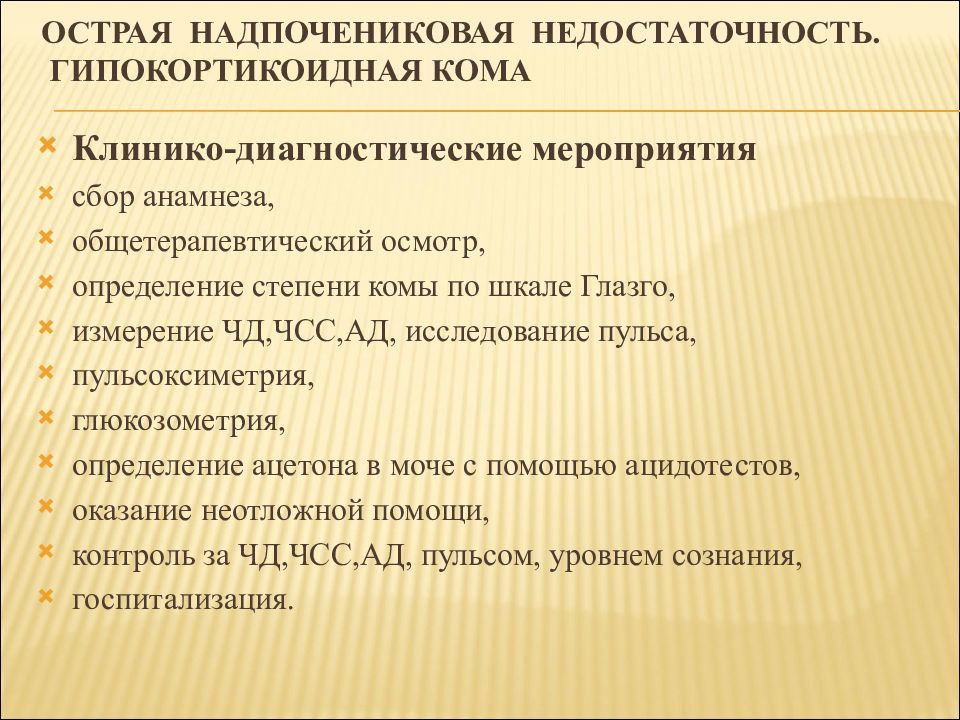

Слайд 215: Острая надпочениковая недостаточность. гипокортикоидная кома

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, определение степени комы по шкале Глазго, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, глюкозометрия, определение ацетона в моче с помощью ацидотестов, оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация.

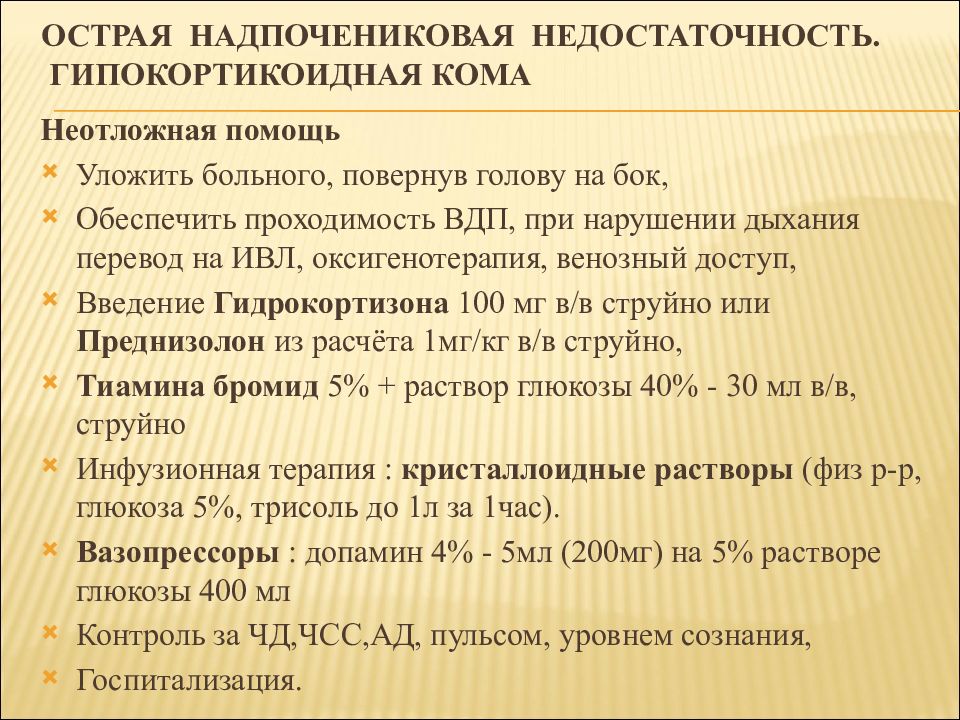

Слайд 216: Острая надпочениковая недостаточность. гипокортикоидная кома

Неотложная помощь Уложить больного, повернув голову на бок, Обеспечить проходимость ВДП, при нарушении дыхания перевод на ИВЛ, оксигенотерапия, венозный доступ, Введение Гидрокортизона 100 мг в/в струйно или Преднизолон из расчёта 1мг/кг в/в струйно, Тиамина бромид 5% + раствор глюкозы 40% - 30 мл в/в, струйно Инфузионная терапия : кристаллоидные растворы (физ р-р, глюкоза 5%, трисоль до 1л за 1час). Вазопрессоры : допамин 4% - 5мл (200мг) на 5% растворе глюкозы 400 мл Контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, Госпитализация.

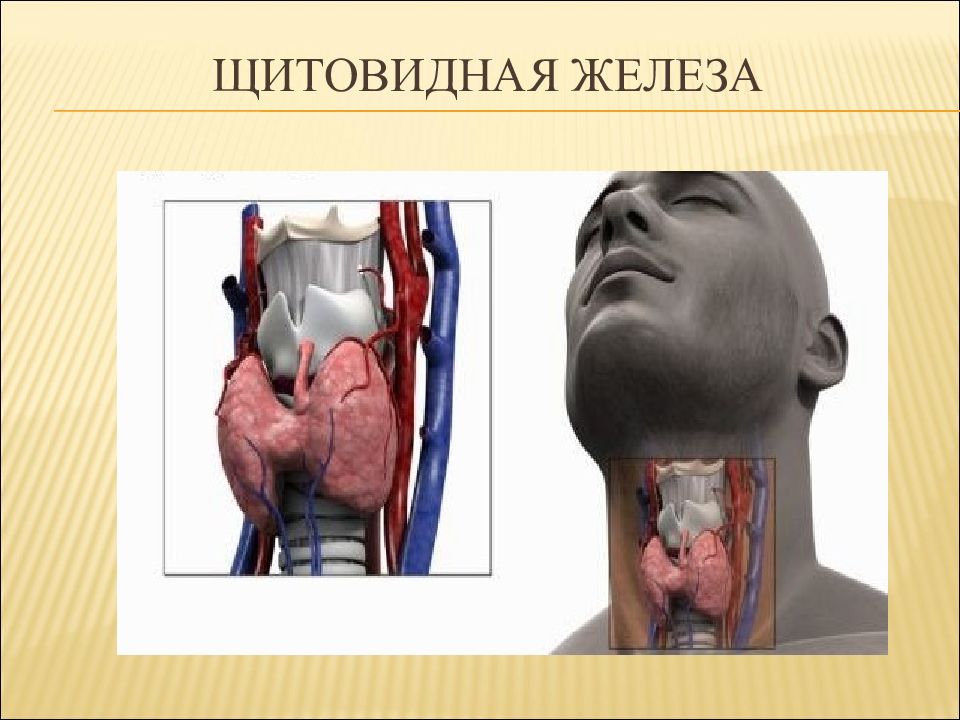

Слайд 218: Анатомия щитовидной железы

Щитовидная железа ( glandula thyroidea ) – наиболее крупная из желез внутренней секреции, располагается на шее впереди трахеи и на боковых стенках гортани, прилегая к щитовидному хрящу. Состоит из двух боковых долей ( lobi dexter et sinister ) и перешейка ( isthmus ).

Слайд 220: Физиология щитовидной железы

Щитовидная железа выделяет следующие гормоны: Тироксин (Т4) Трийодтиронин (Т3) Кальцитонин

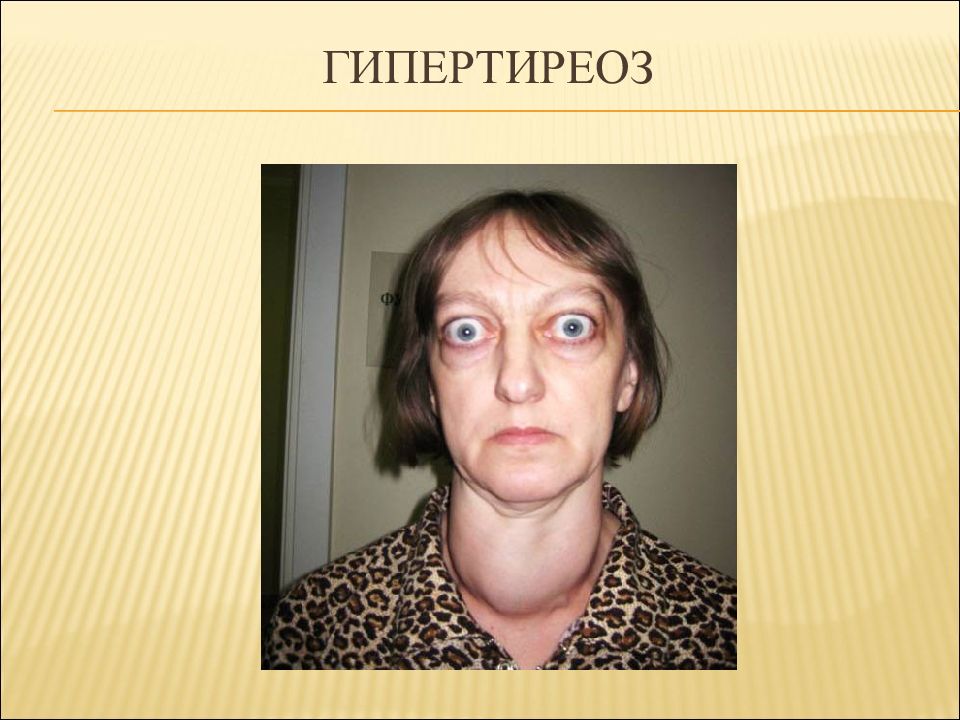

Слайд 222: Тиреотоксический криз

Тяжёлое жизнеугрожающее осложнение диффузного токсического зоба, связанное с большим выбросом гормонов щитовидной железы.

Слайд 223: Тиреотоксический криз. Клиническая картина

Утяжеление всех симптомов тиреотоксикоза, обусловленное массивным выбросом в кровь гормонов щитовидной железы. Характерно острое начало и молниеносное течение Существует 2 фазы тиреотоксического криза: 1. Начальная – период от появления первых признаков до нарушения сознания и развития комы 2. Тиреотоксическая кома

Слайд 224: Тиреотоксический криз. Клиническая картина

Начальная фаза тиреотоксического криза резкое психомоторное возбуждение чувство страха смерти, нарушение сна, галлюцинации, может быть психоз, поза больного в постели – «поза лягушки», кожные покровы гиперемированные, горячие, вначале влажные, затем сухие, сухость слизистых, гипертермия (38 -40 град), глазные щели расширены, мигание редкое, тремор конечностей, дыхание частое, глубокое, тахикардия 130-160 уд в в1 мин. М.б мерцат аритмия, сначала АД нормальное, затем падает до 50-60 мм рт ст. увеличение пульсового АД. тошнота, многократная рвота, диарея, боли в животе, Возбуждение сменяется апатией, адинамией, возможны судороги.

Слайд 225: Тиреотоксический криз. Клиническая картина

Фаза тиреотоксической комы сознание угнетено до комы, гипертермия 41-43 град. сухость кожных покровов, артериальная гипотензия, диастолическое давление падает до нуля. тахикардия до 200 уд в мин, мерцательная аритмия, фибрилляция желудочков, острая сердечная недостаточность, отёк лёгких, нарушение дыхания, снижение диуреза вплоть до анурии, острая печёночная недостаточность - развитие паренхиматозной желтухи.

Слайд 226: Тиреотоксический криз

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, определение степени комы по шкале Глазго, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, глюкометрия, термометрия, регистрация и анализ ЭКГ оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация.

Слайд 227: Тиреотоксический криз. Неотложная помощь

У ложить больного, повернув голову на бок О беспечить проходимость ВДП, при нарушении дыхания перевод на ИВЛ, оксигенотерапия А ктивное охлаждение больного, лед на область крупных сосудов (шея, подмышечные впадины, паховая область) Жаропонижающие препараты: Анальгин 50%-2мл+ Димедрол 1%-1мл в/м. Ацетилсалициловую кислоту не применять! (вытесняет тироксин из комплекса с белком) В-блокаторы: Анаприлин 40мг. Преднизолон 30-60мг в/в

Слайд 228: Тиреотоксический криз. Неотложная помощь

Инфузионная терапия охлажденными растворами: кристаллоидные растворы (физ. р-р, глюкоза 5%, трисоль до 1л за 1час) При выраженной гипотензии: вазопрессоры Допамин 4% - 5мл (200мг) в 5%растворе глюкозы 400 мл При отеке легких: Фуросемид (Лазикс) 1%-4-6мл При возбуждении: Седуксен (Реланиум) 0,5%-2мл Контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания Вызов реанимационной бригады, госпитализация

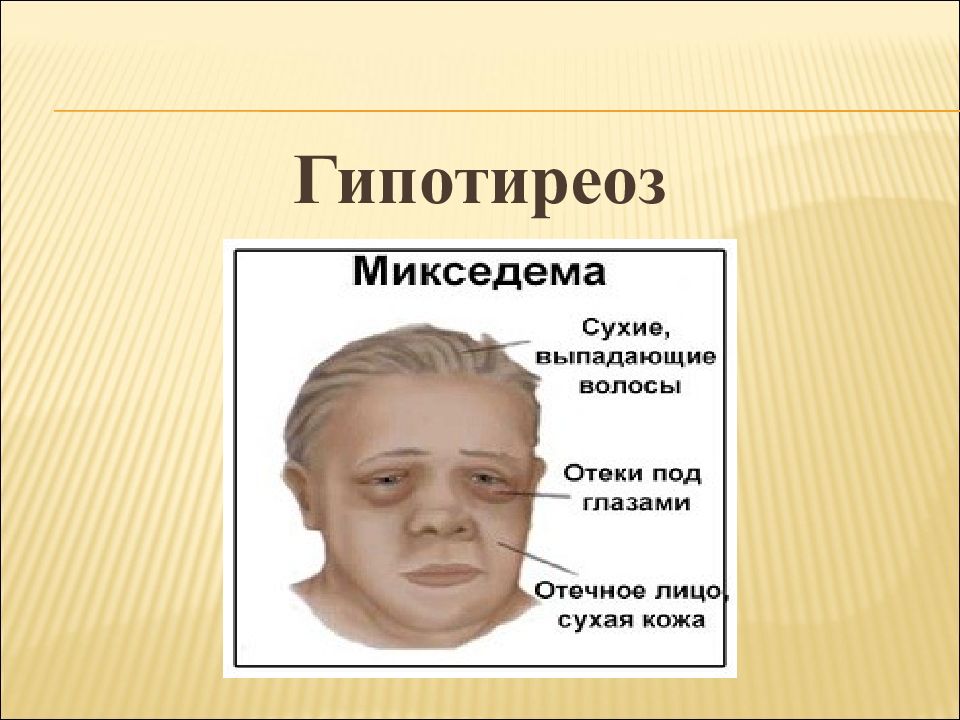

Слайд 230: Гипотиреоидная кома

Гипотиреоидная кома – это крайне тяжёлое проявление гипотиреоза, характеризующееся обострением всех симптомов заболевания и потерей сознания.

Слайд 231: Гипотиреоидная кома

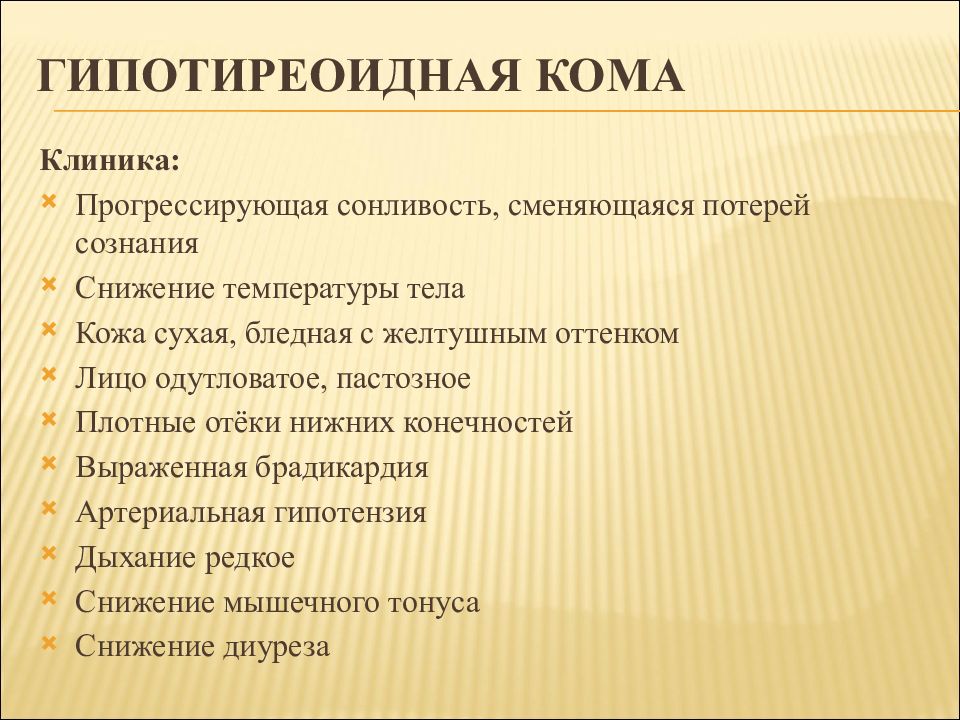

Клиника: Прогрессирующая сонливость, сменяющаяся потерей сознания Снижение температуры тела Кожа сухая, бледная с желтушным оттенком Лицо одутловатое, пастозное Плотные отёки нижних конечностей Выраженная брадикардия Артериальная гипотензия Дыхание редкое Снижение мышечного тонуса Снижение диуреза

Слайд 232: Гипотиреоидная кома

Клинико-диагностические мероприятия сбор анамнеза, общетерапевтический осмотр, определение степени комы по шкале Глазго, измерение ЧД,ЧСС,АД, исследование пульса, пульсоксиметрия, глюкозометрия, термометрия, р егистрация и анализ ЭКГ оказание неотложной помощи, контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, госпитализация.

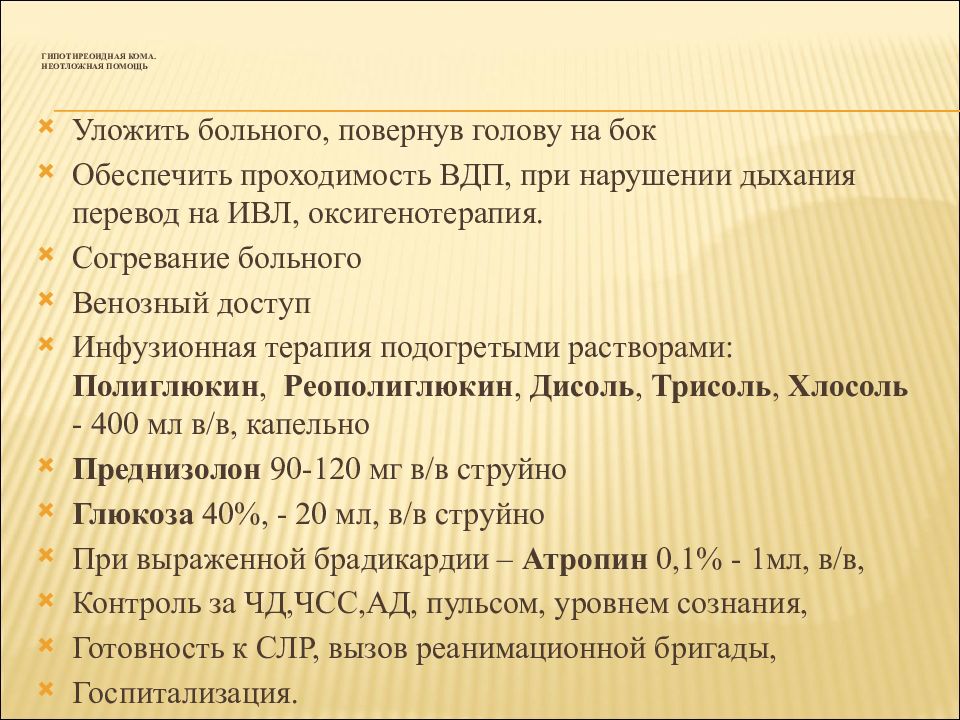

Слайд 233: Гипотиреоидная кома. Неотложная помощь

Уложить больного, повернув голову на бок Обеспечить проходимость ВДП, при нарушении дыхания перевод на ИВЛ, оксигенотерапия. Согревание больного Венозный доступ Инфузионная терапия подогретыми растворами: Полиглюкин, Реополиглюкин, Дисоль, Трисоль, Хлосоль - 400 мл в/в, капельно Преднизолон 90-120 мг в/в струйно Глюкоза 40%, - 20 мл, в/в струйно При выраженной брадикардии – Атропин 0,1% - 1мл, в/в, Контроль за ЧД,ЧСС,АД, пульсом, уровнем сознания, Готовность к СЛР, вызов реанимационной бригады, Госпитализация.

Слайд 235: Феохромоцитома

Феохромоцитома – гормонально активная опухоль мозгового слоя надпочечников, секретирующая катехоламины (адреналин, норадреналин) Основным проявлением пароксизмальной формы заболевания является катехоламиновый криз.

Слайд 236: Феохромоцитома

Причины катехоламинового криза: Кровоизлияние в мозговой слой надпочечников Чрезмерное физическое напряжение Эмоциональный стресс Введение симпатомиметиков, инсулина Глубокая пальпация живота Резкий поворот туловища

Слайд 237: Катехоламиновый криз. патогенез

Одномоментный массивный выброс катехоламинов из опухоли в кровь.

Слайд 238: Катехоламиновый криз. клиника

Внезапное начало, развивается после действия причинных факторов Систолическое АД повышается за несколько секунд до 280 мм рт. ст. (Преобладает прирост систолического и пульсового давления) Тахикардия до 160 ударов в минуту Страх смерти Лицо бледное Тремор рук Сильные головные боли, головокружение Ухудшение зрения Повышение температуры тела. Потливость Приступообразные боли в животе, боли в сердце Выход из криза быстрый. АД падает резко до гипотензии

Слайд 239: Катехоламиновый криз. неотложная помощь

Больного уложить. Строгий постельный режим Поднять изголовье кровати под углом 45 градусов Альфа- адреноблокаторы : Фентоламин по 5 мг через 5 минут в/в струйно или Тропафен 1%-1-2 мл в/в струйно или Празозин по 1 мг под язык повторно или Дроперидол 0,25%-2 мл в/в медленно Затем применяют В- адреноблокаторы : Анаприлин 40 мг под язык Контроль АД, ЧСС, ЧДД, Ps, уровня сознания Госпитализация на носилках

Слайд 240: Контрольные вопросы:

Неотложная помощь при гипогликемической коме. Неотложная помощь при гипокортикоидной коме. Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе. Неотложная помощь при гипотиреоидной коме. Неотложная помощь при катехоламиновом кризе.