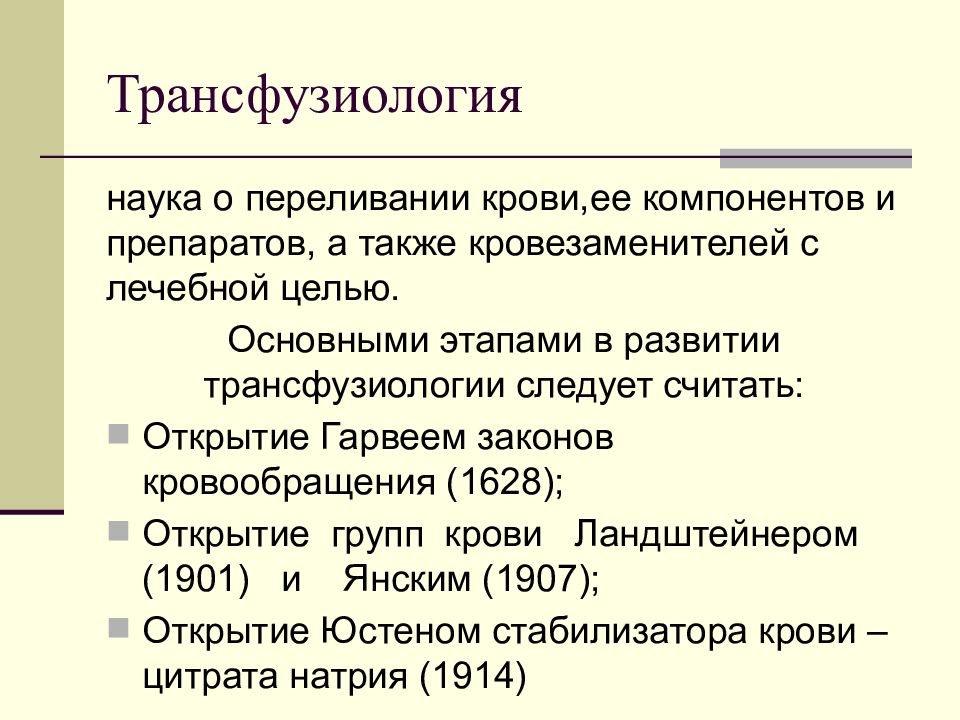

Первый слайд презентации: Групповая принадлежность крови

Выполнила: Самарский государственный медицинский университет Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой

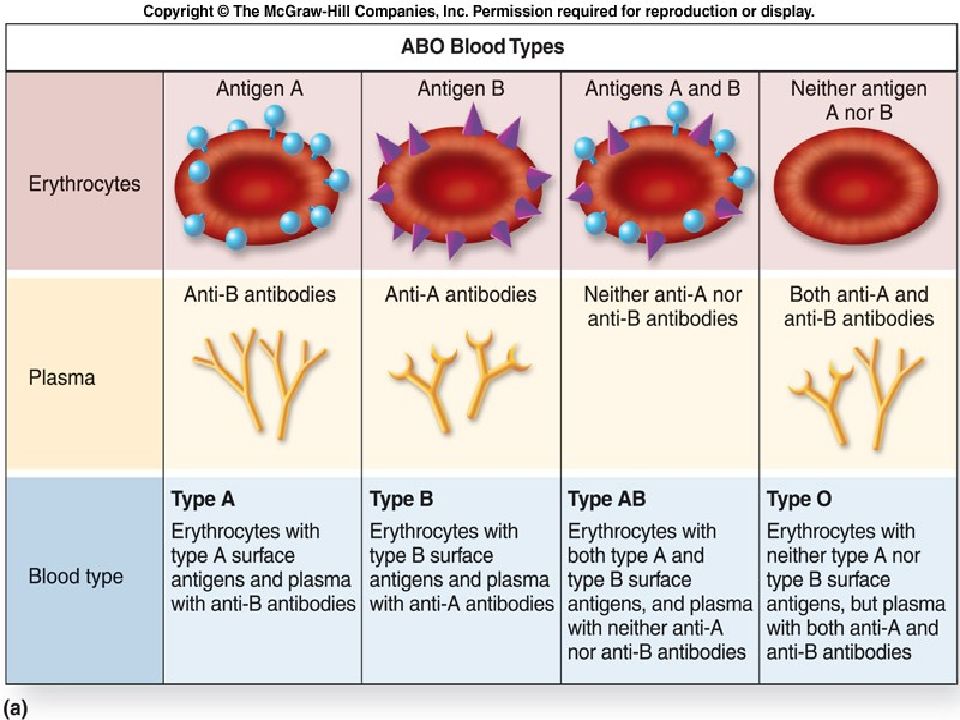

Слайд 2: Под группами крови

традиционно понимают различные сочетания антигенов эритроцитов (агглютиногенов) с антителами плазмы (агглютининами)

Слайд 3: Системы антигенов

эритроцитарные (более 20 систем), лейкоцитарные (система антигенов гистосовместимости), тромбоцитарные антигены, антигены, определяющие тип гаптоглобина, белков крови, тканей, органов, систем комплемента, антигены, расположенные на мембране отдельных видов клеток и др. Расположение антигенов на мембране эритроцита

Слайд 4: Функции групповых антигенов

рецепторная (для хемокинов, экзогенных лигандов, паразитов, микробов), транспортная (аквапорины, транспортеры глюкозы, нуклеозидов, мочевины и др.), структурная ( GPA, GPC ), регуляторная (адгезивные молекулы, ферменты), активация комплемента ( CD 35, CD 55, CD 59 и др.), трофическая, переносят на себе ферменты, гормоны и белки плазмы.

Слайд 5: Классификация антигенов*

Системы антигенов эритроцитов Коллекции антигенов эритроцитов Серии антигенов Редко встречающиеся антигены (700-е серии) Часто встречающиеся антигены (901-е серии) * По данным ISBT (международное общество переливания крови)

Слайд 6: Система антигенов эритроцитов

состоит из одного или более антигенов, контролируемых одним генетическим локусом или двумя и более тесно связанными гомологичными генами с небольшой или не выявляющейся рекомбинацией между ними. Для каждой системы показана четкая генетическая дискретность от другой системы группы крови.

Слайд 7: Коллекции антигенов эритроцитов

содержит серологически, биохимически или генетически родственные антигены, характеристики которых не соответствуют критериям системы группы крови. Известно 5 коллекций, содержащих 11 антигенов.

Слайд 8

К редко встречающимся антигенам относят 37 антигенов, распространенность в популяции менее 1%. Антитела, направленные к этим антигенам, реагируют с настолько малым числом образцов крови, что фактически не создают проблем при ее отборе для трансфузии. Часто встречающиеся антигены, распространенность в популяции более 90%, насчитывают 14 антигенов. Эритроциты людей, вырабатывающих аллоантитела на специфический антиген групп крови, как правило, не несут этого антигена, антитела, направленные к часто встречающимся антигенам, определяются редко.

Слайд 9: Агглютиногены (антигены)

являются генетически наследуемыми от родителей признаками, не изменяющимися в течение всей жизни. В биохимической структуре антигены групп крови представляют собой протеины, гликопротеины или гликолипиды, расположенные на внешней поверхности мембраны эритроцита.

Слайд 10

На эритроцитах АВН- антигены идентифицируются с 5-й недели развития плода Конец первого триместра беременности – появление АВН-антигенов в секретах

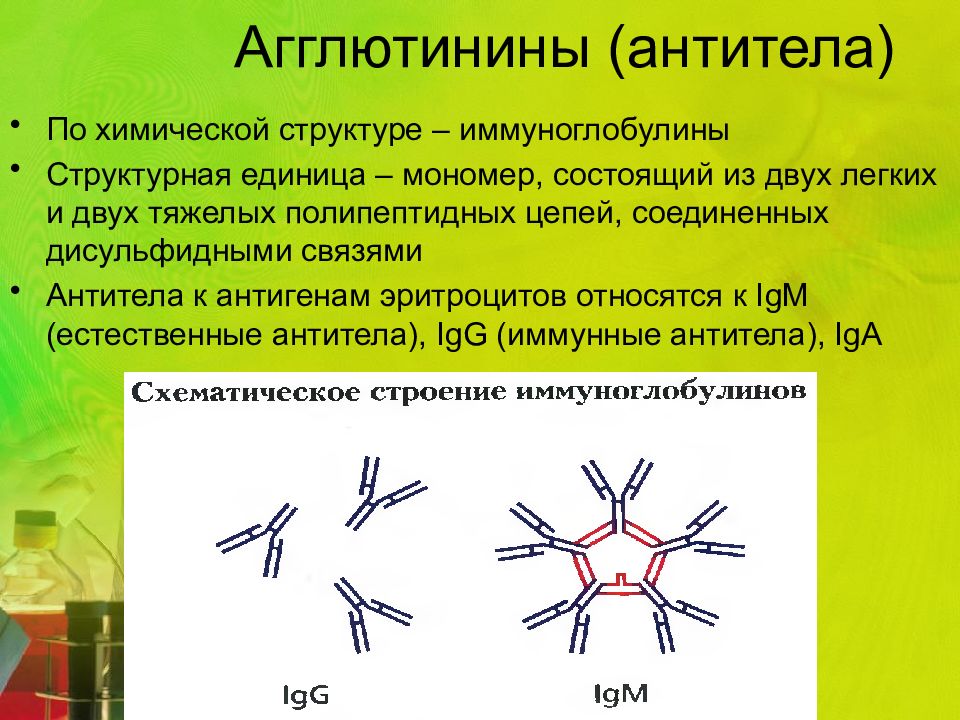

Слайд 11: Агглютинины (антитела)

По химической структуре – иммуноглобулины Структурная единица – мономер, состоящий из двух легких и двух тяжелых полипептидных цепей, соединенных дисульфидными связями Антитела к антигенам эритроцитов относятся к IgM (естественные антитела), IgG (иммунные антитела), IgA

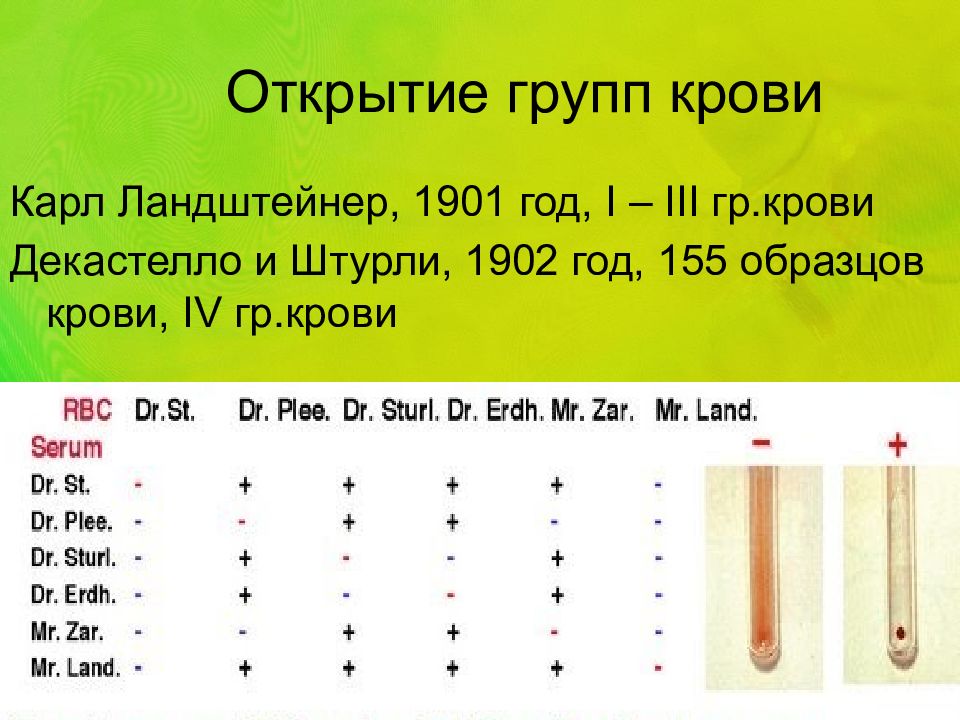

Слайд 12: Открытие групп крови

Карл Ландштейнер, 1901 год, I – III гр.крови Декастелло и Штурли, 1902 год, 155 образцов крови, IV гр.крови

Слайд 13: Открытие групп крови

1907 г. Я. Янский классификация групп крови ( I-IV), подгруппы 1910 г. Dungem и Hirzfeld, новое обозначение: агглютиногены А и В, появилось название системы АВО 1930 г. вручение Нобелевской премии К. Ландштейнеру Открытие групп крови

Слайд 15: правило Ландштейнера

согласно которому сыворотки постоянно содержат агглютинины против отсутствующих агглютиногенов; соответствующие друг другу агглютинины и агглютиногены не сосуществуют.

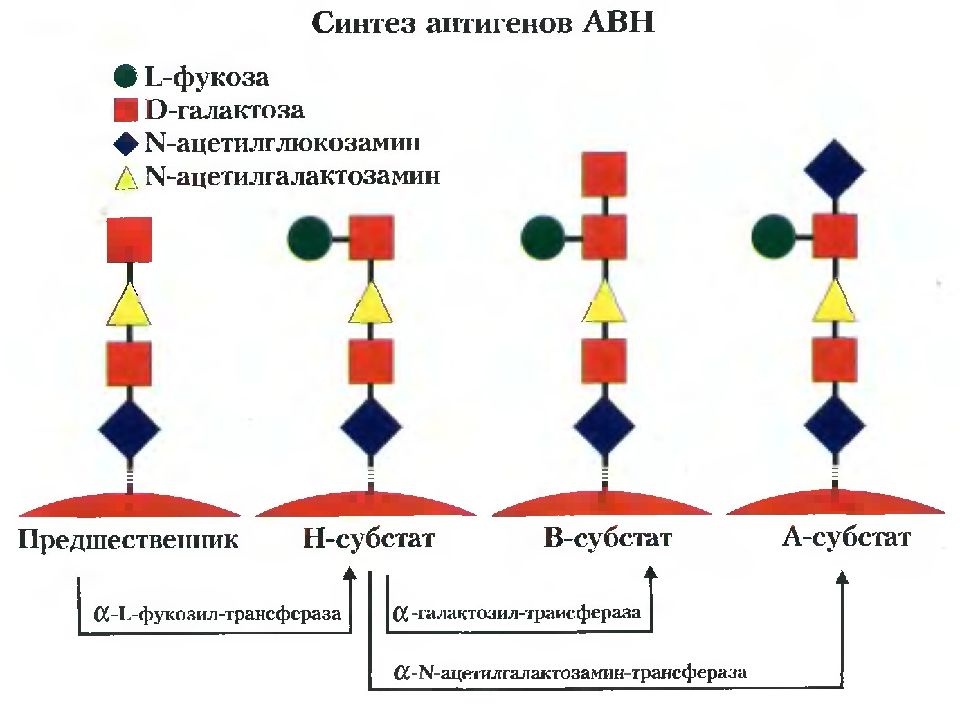

Слайд 16: вещество Н

общий структурный компонент антигенов групп крови системы АВО обнаруживается в эритроцитах людей, имеющих группу крови 0, но не является продуктом гена 0. количество вещества Н обратно пропорционально количеству вещества А и В, т.е. сумма А+Н и В+Н представляет собой постоянную величину.

Слайд 17: Ген Н

кодирует а1,2-фукозилтрансферазу, способную переносить остатки фукозы на терминальную галактозу, а также свободную галактозу и инозитол. Н-локус (= FUT 1) расположен на длинном плече хромосомы 19 в позиции 19 q 13.3, представляет другую антигенную систему, не зависимую от АВО.

Слайд 18

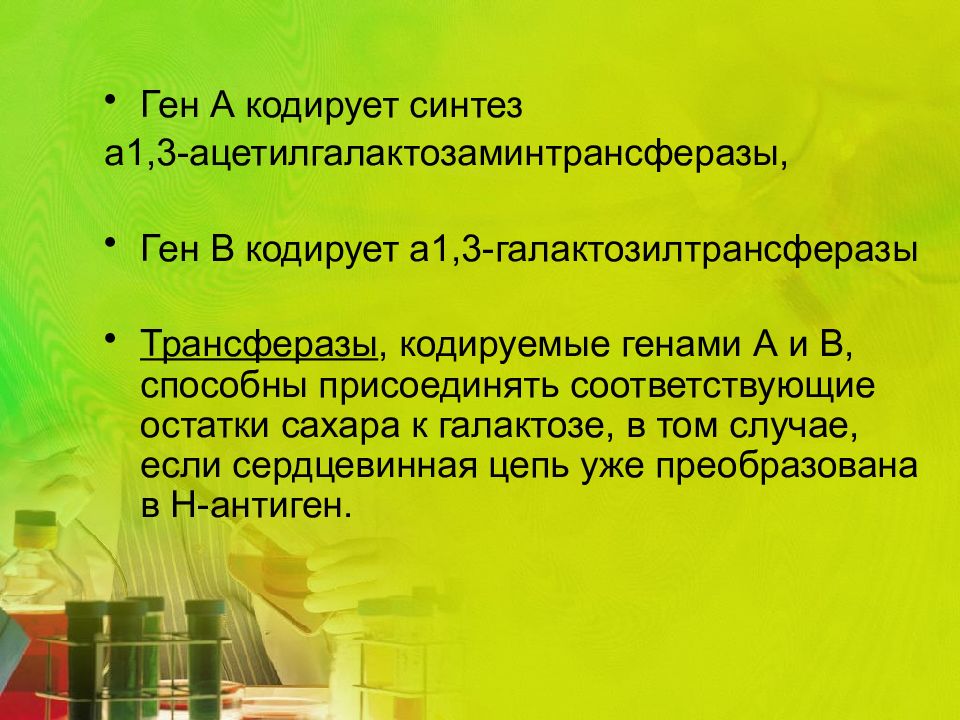

Ген А кодирует синтез а1,3-ацетилгалактозаминтрансферазы, Ген В кодирует а1,3-галактозилтрансферазы Трансферазы, кодируемые генами А и В, способны присоединять соответствующие остатки сахара к галактозе, в том случае, если сердцевинная цепь уже преобразована в Н-антиген.

Слайд 20: Генный локус АВО расположен на хромосоме 9 в позиции 9 q 34.1 - q 34.2. Наследственную передачу антигенов системы АВО установил F.Begustein (1924)

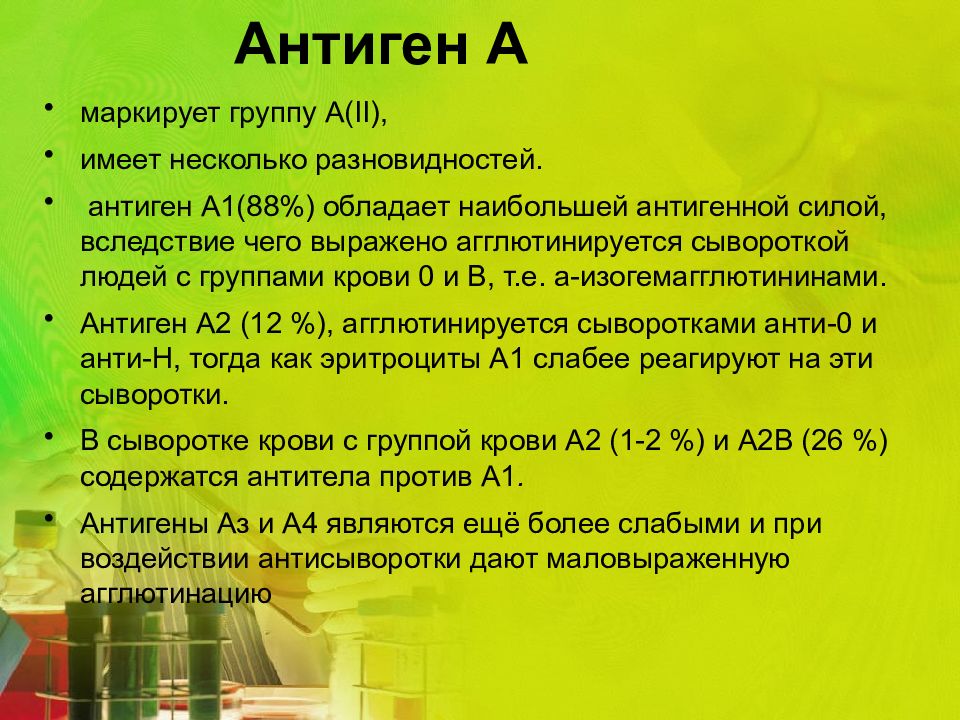

Слайд 21: Антиген А

маркирует группу А( II ), имеет несколько разновидностей. антиген А1(88%) обладает наибольшей антигенной силой, вследствие чего выражено агглютинируется сывороткой людей с группами крови 0 и В, т.е. а-изогемагглютининами. Антиген А2 (12 %), агглютинируется сыворотками анти-0 и анти-Н, тогда как эритроциты A 1 слабее реагируют на эти сыворотки. В сыворотке крови с группой крови А2 (1-2 %) и А2В (26 %) содержатся антитела против А1. Антигены Аз и А4 являются ещё более слабыми и при воздействии антисыворотки дают маловыраженную агглютинацию

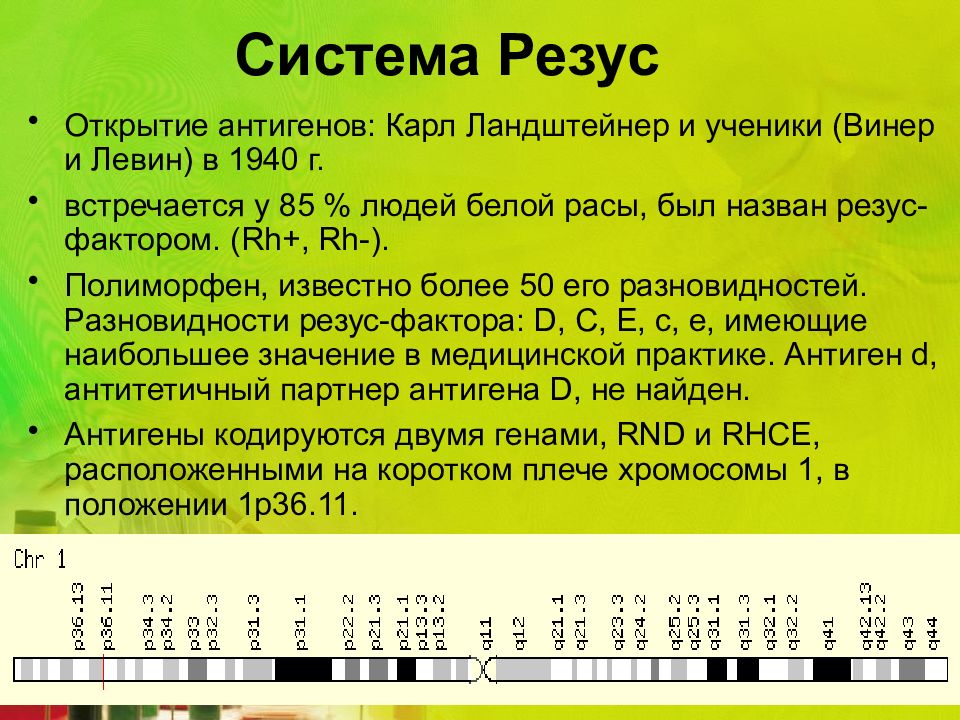

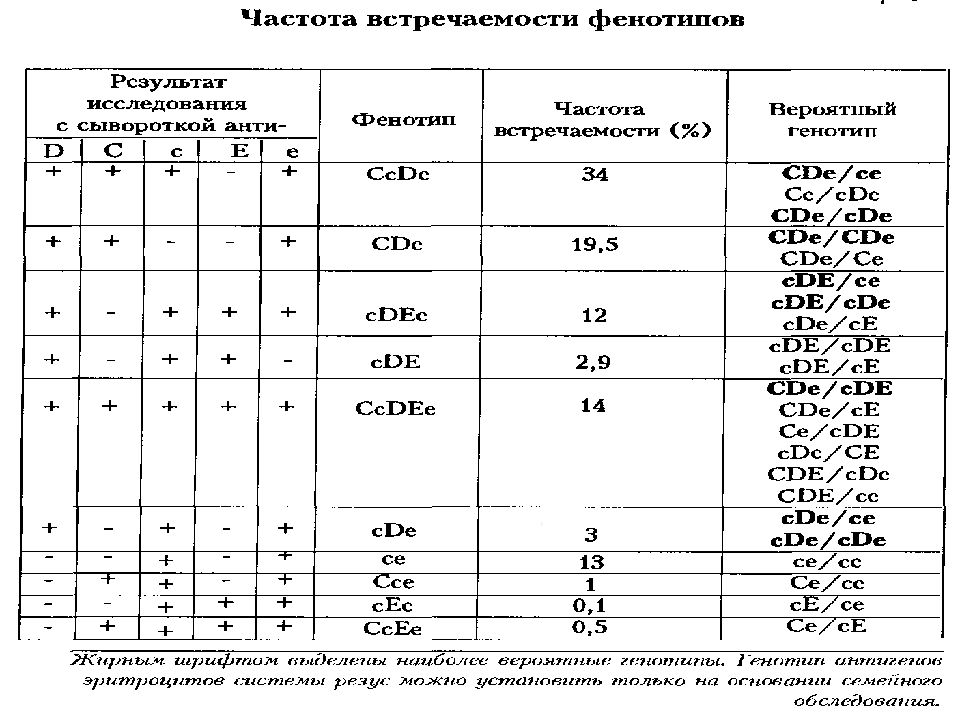

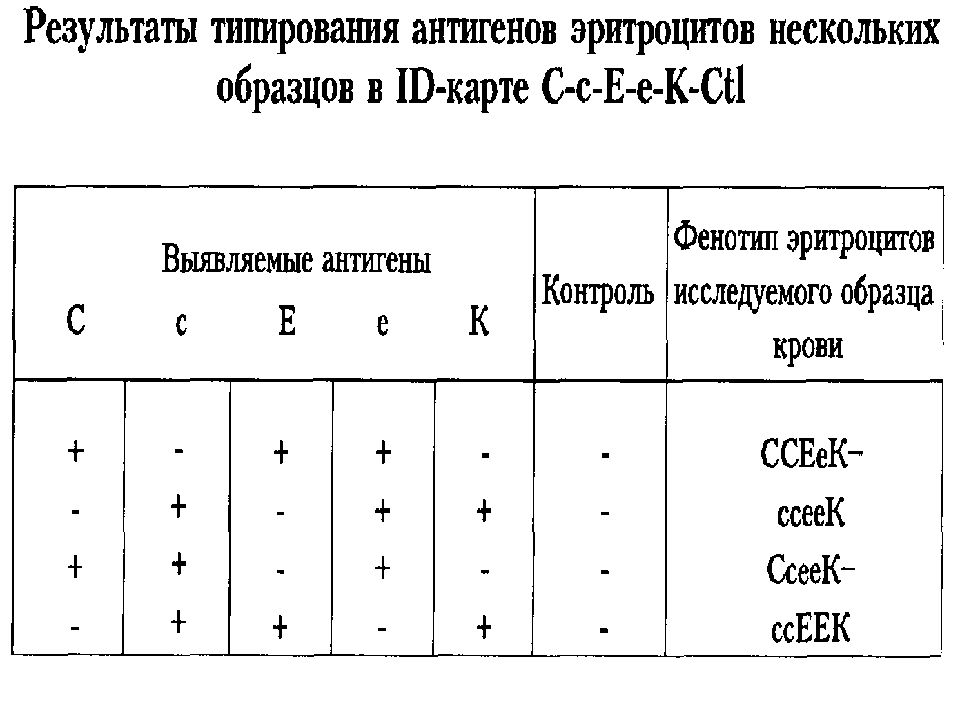

Слайд 22: Система Резус

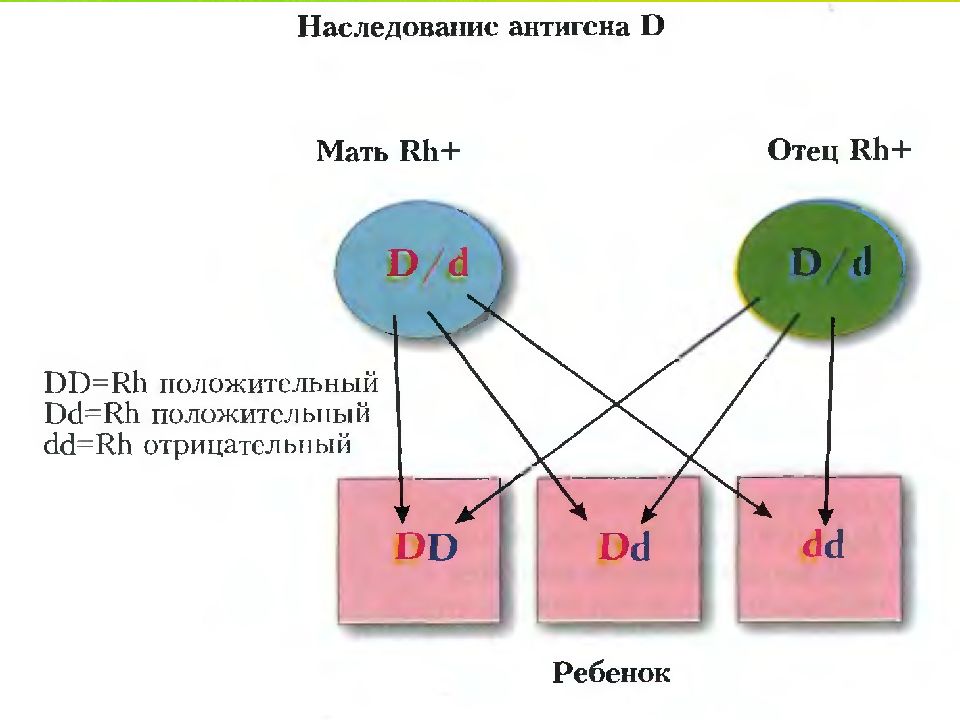

Открытие антигенов: Карл Ландштейнер и ученики (Винер и Левин) в 1940 г. встречается у 85 % людей белой расы, был назван резус-фактором. ( Rh +, Rh -). Полиморфен, известно более 50 его разновидностей. Разновидности резус-фактора: D, С, E, с, е, имеющие наибольшее значение в медицинской практике. Антиген d, антитетичный партнер антигена D, не найден. Антигены кодируются двумя генами, RND и RHCE, расположенными на коротком плече хромосомы 1, в положении 1p36.11.

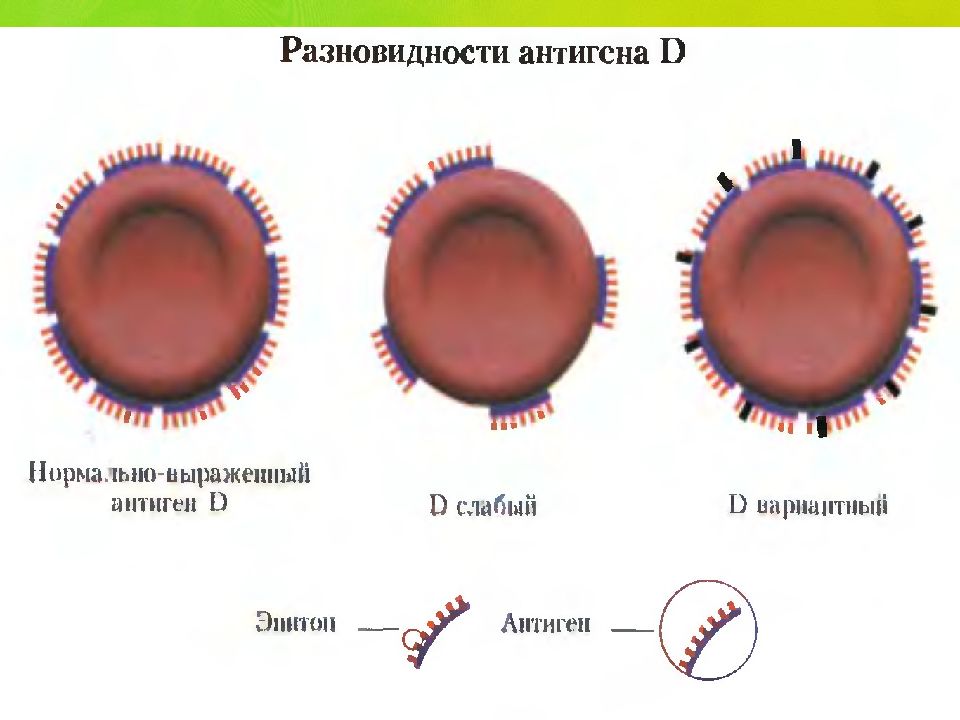

Слайд 25: Разновидности антигена D

D слабый - характеризуется сниженным количеством детерминант антигена D (при нормальном количестве 10 000 - 35 000 детерминант на одном эритроците); D вариантный - отсутствие некоторых эпитопов или мутации гена

Слайд 27

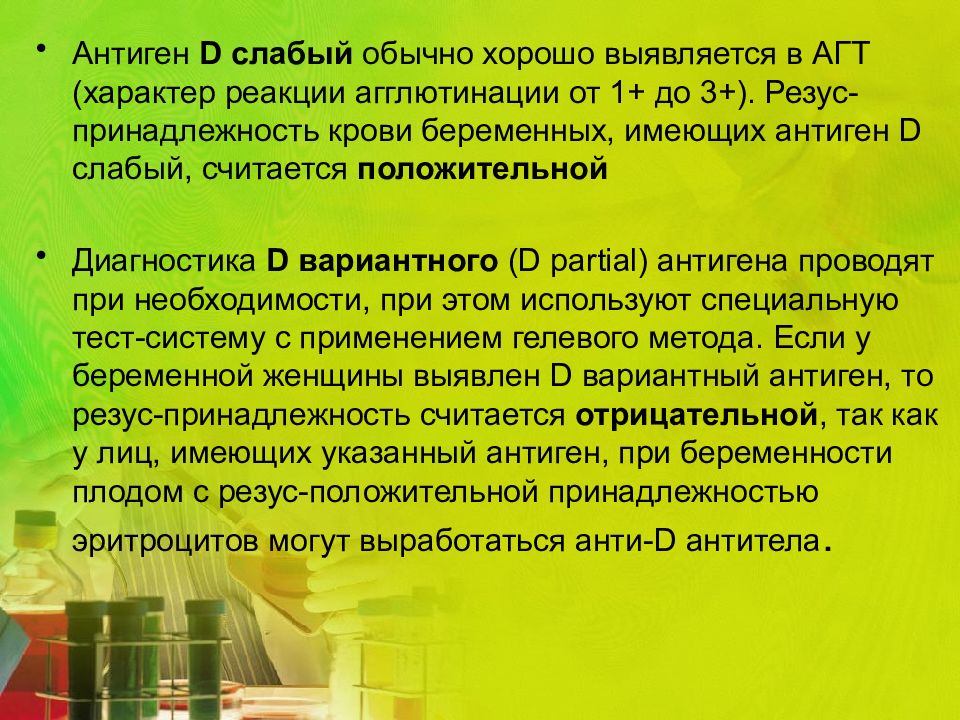

Антиген D слабый обычно хорошо выявляется в АГТ (характер реакции агглютинации от 1+ до 3+). Резус-принадлежность крови беременных, имеющих антиген D слабый, считается положительной Диагностика D вариантного (D partial) антигена проводят при необходимости, при этом используют специальную тест-систему с применением гелевого метода. Если у беременной женщины выявлен D вариантный антиген, то резус-принадлежность считается отрицательной, так как у лиц, имеющих указанный антиген, при беременности плодом с резус-положительной принадлежностью эритроцитов могут выработаться анти-D антитела.

Слайд 28: Нормативно-правовая база

1. Приказ МЗ РФ N 2 от 09.01.98. "Об утверждении инструкций по иммуносерологии". 2. Приказ Минздрава РФ N 363 от 25 ноября 2002 г. "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови". 3. Приказ МЗ РФ N 50 от 10.02.2003 "О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях". 4. Методические рекомендации МЗ РФ N 99/181. Утв. 17.05.2000 г. "Алгоритмы исследования антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител в сложнодиагностируемых случаях". 5. Методические указания МЗ РФ N 2001/109, утв. 11.04.2002. "Требования к проведению иммуногематологических исследований доноров и реципиентов на СПК и в ЛПУ".

Слайд 29: Определение группы крови по системе AB 0

стандартными изогемагглютинирующими сыворотками (прямой), стандартными изогемагглютинирующими сыворотками и стандартными эритроцитами (перекрестный), с помощью моноклональных антител (цоликлонов), методом агглютинации в геле ( ScanGel ).

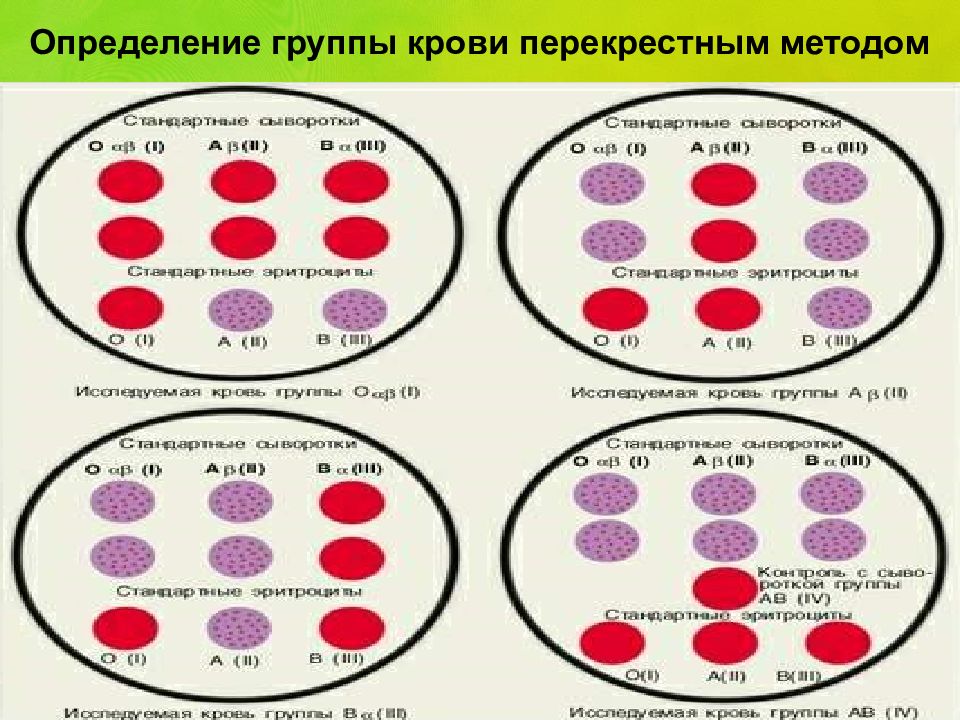

Слайд 30

Одновременное определение групповых агглютиногенов в эритроцитах испытуемой крови при помощи стандартных сывороток и групповых агглютининов в сыворотке исследуемой крови при помощи стандартных эритроцитов. Определение группы крови перекрестным методом

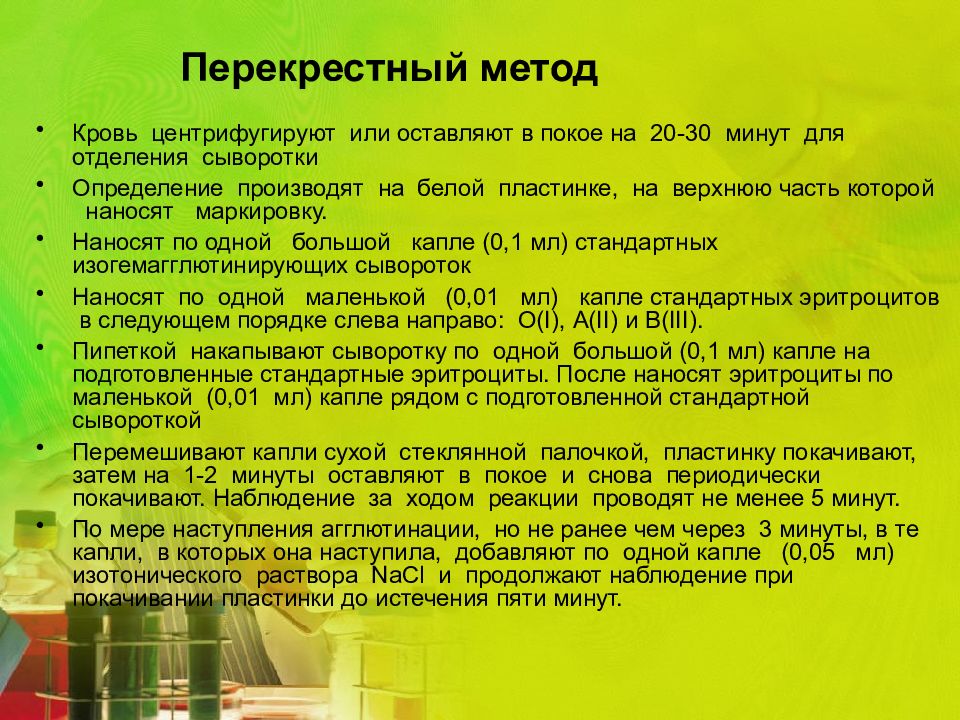

Слайд 31: Перекрестный метод

Кровь центрифугируют или оставляют в покое на 20-30 минут для отделения сыворотки Определение производят на белой пластинке, на верхнюю часть которой наносят маркировку. Наносят по одной большой капле (0,1 мл) стандартных изогемагглютинирующих сывороток Наносят по одной маленькой (0,01 мл) капле стандартных эритроцитов в следующем порядке слева направо: О(I), А(II) и В(III). Пипеткой накапывают сыворотку по одной большой (0,1 мл) капле на подготовленные стандартные эритроциты. После наносят эритроциты по маленькой (0,01 мл) капле рядом с подготовленной стандартной сывороткой Перемешивают капли сухой стеклянной палочкой, пластинку покачивают, затем на 1-2 минуты оставляют в покое и снова периодически покачивают. Наблюдение за ходом реакции проводят не менее 5 минут. По мере наступления агглютинации, но не ранее чем через 3 минуты, в те капли, в которых она наступила, добавляют по одной капле (0,05 мл) изотонического раствора NaCl и продолжают наблюдение при покачивании пластинки до истечения пяти минут.

Слайд 34: Прямой метод

определение групповых агглютиногенов в эритроцитах испытуемой крови при помощи стандартных сывороток

Слайд 35: Определение группы крови стандартными изогемагглютинирующими сыворотками (прямой метод)

Группа крови 0αβ(I) Aβ (II) Bα (III) AB0 (IV) 0 (I) - - - + А (II) + - + + B (III) + + - + AB (IV) + + + - Знаком (+) обозначено наличие агглютинации, знаком (-) ее отсутствие.

Слайд 36

Моноклоны анти-А, анти-В и анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.

Слайд 37

Моноклональные анти-А и анти-В антитела продуцируются двумя мышиными гибридомами и принадлежат к иммуноглобулинам класса М. Изготавливаются из асцитной жидкости мышей-носителей анти-А и анти-В гибридом. Технология изготовления реагента исключает возможность его контаминации патогенными для человека вирусами.

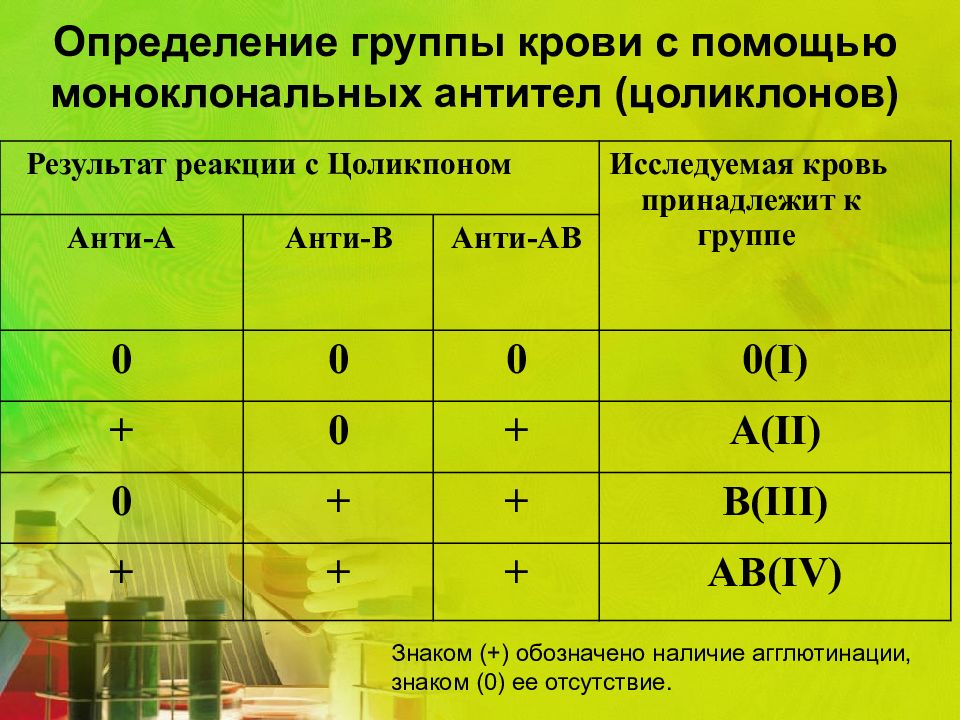

Слайд 39: Определение группы крови с помощью моноклональных антител (цоликлонов)

Результат реакции с Цоликпоном Исследуемая кровь принадлежит к группе Анти-А Анти-В Анти-АВ 0 0 0 0( I ) + 0 + А(II) 0 + + В(III) + + + AB(IV) Знаком (+) обозначено наличие агглютинации, знаком (0) ее отсутствие.

Слайд 40: Определение резус-принадлежности

Методы: Определение резус-принадлежности крови на плоскости с моноклональными антителами Ig M анти- D или анти- D супер Гелевый метод. Моноклональные антитела: анти- D, анти-С, анти-Е, анти-с, анти-е.

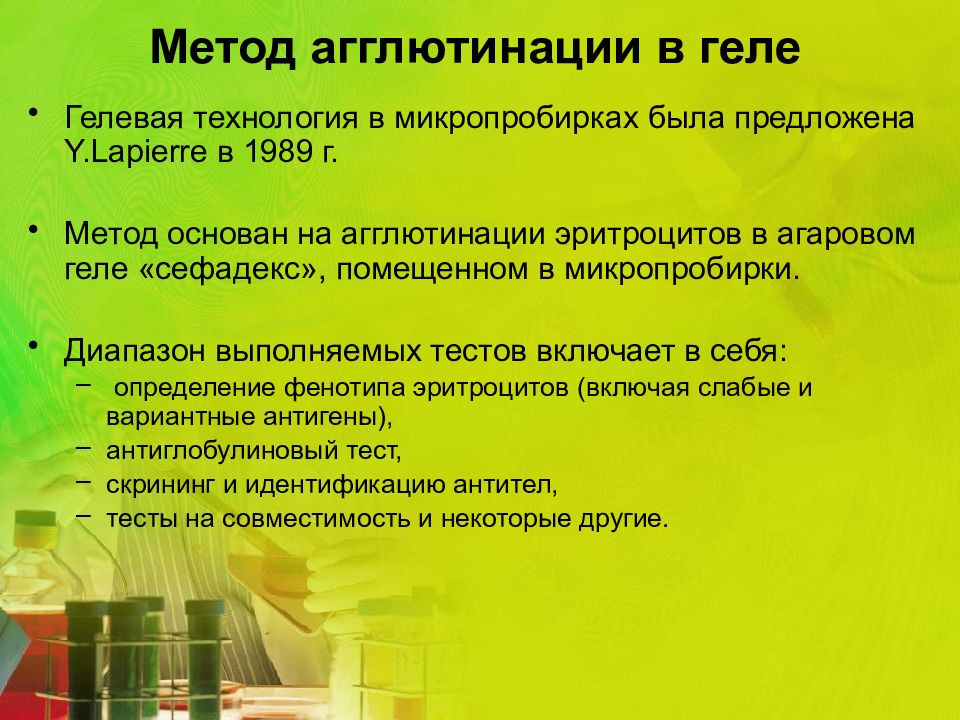

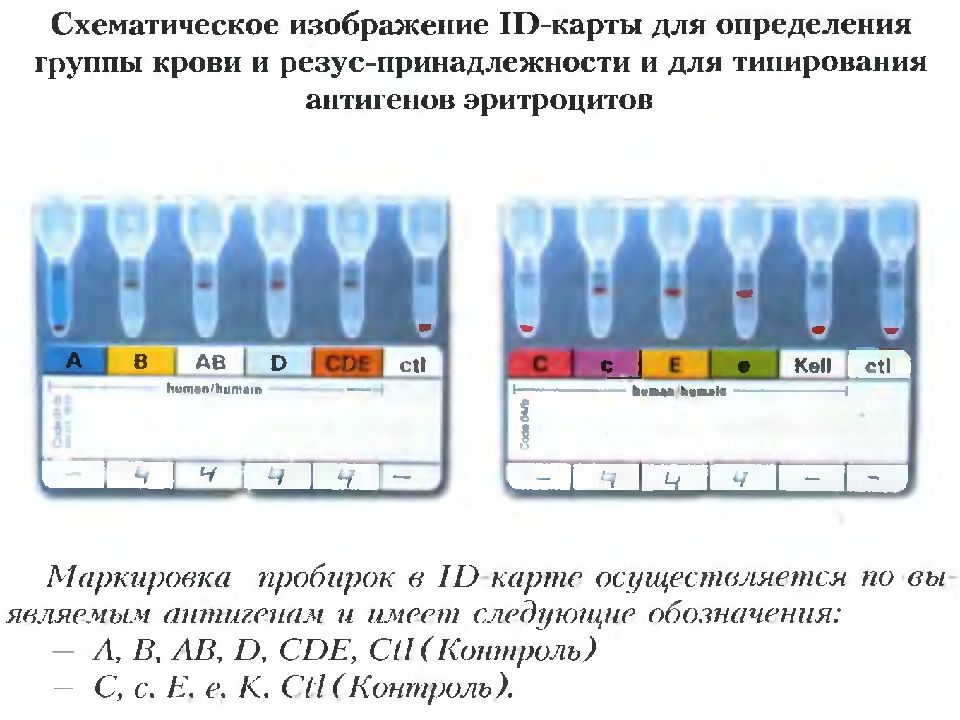

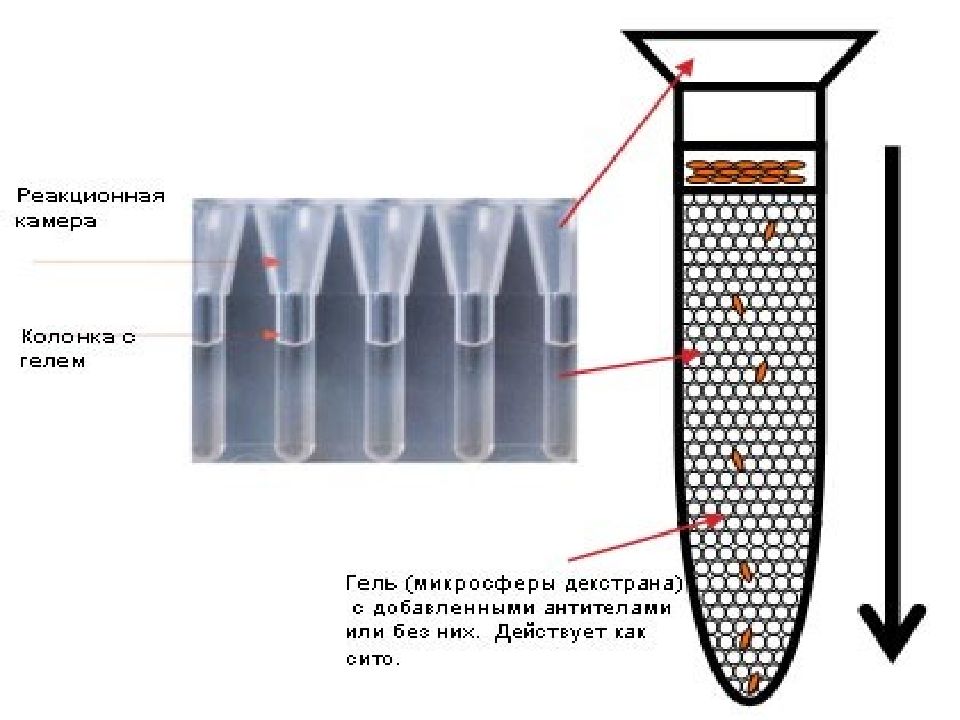

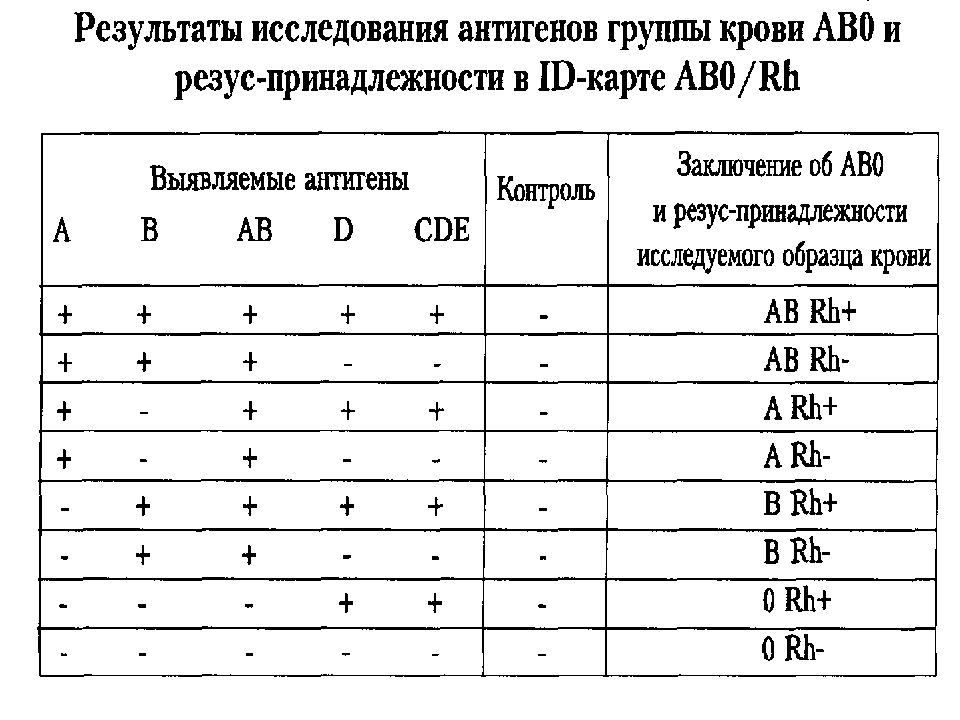

Слайд 41: Метод агглютинации в геле

Гелевая технология в микропробирках была предложена Y.Lapierre в 1989 г. Метод основан на агглютинации эритроцитов в агаровом геле «сефадекс», помещенном в микропробирки. Диапазон выполняемых тестов включает в себя: определение фенотипа эритроцитов (включая слабые и вариантные антигены), антиглобулиновый тест, скрининг и идентификацию антител, тесты на совместимость и некоторые другие.

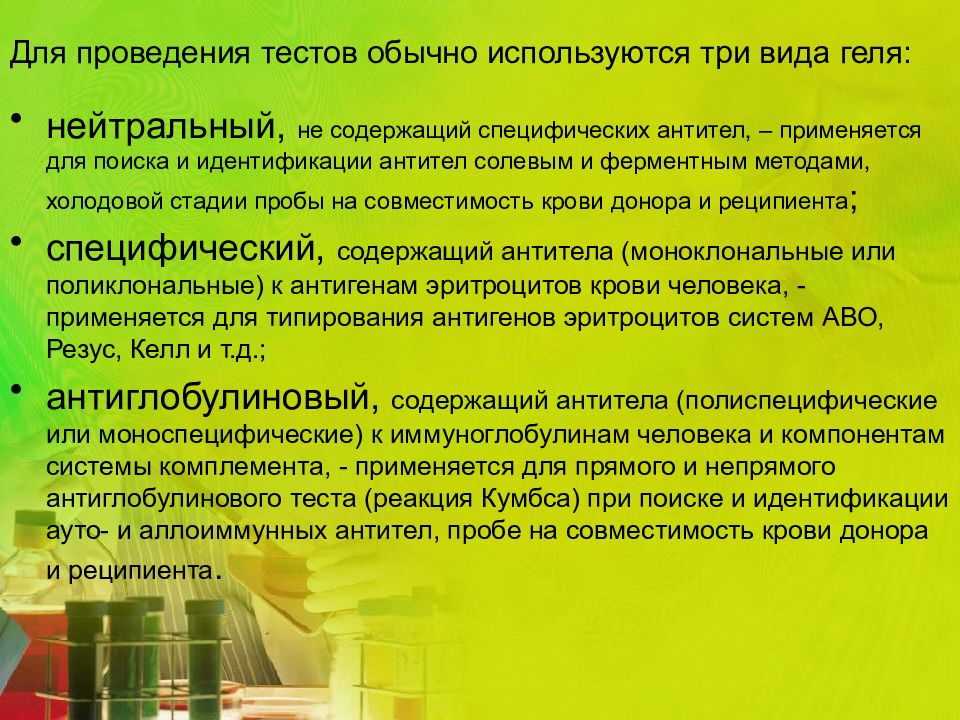

Слайд 43: Для проведения тестов обычно используются три вида геля:

нейтральный, не содержащий специфических антител, – применяется для поиска и идентификации антител солевым и ферментным методами, холодовой стадии пробы на совместимость крови донора и реципиента ; специфический, содержащий антитела (моноклональные или поликлональные) к антигенам эритроцитов крови человека, - применяется для типирования антигенов эритроцитов систем АВО, Резус, Келл и т.д.; антиглобулиновый, содержащий антитела (полиспецифические или моноспецифические) к иммуноглобулинам человека и компонентам системы комплемента, - применяется для прямого и непрямого антиглобулинового теста (реакция Кумбса) при поиске и идентификации ауто- и аллоиммунных антител, пробе на совместимость крови донора и реципиента.

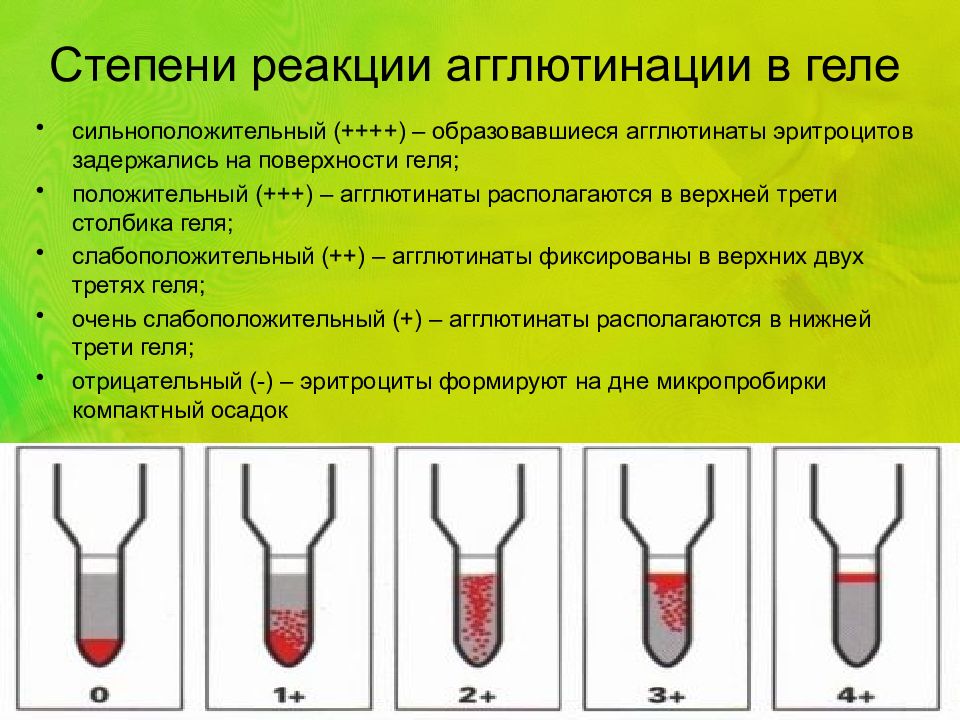

Слайд 45: Степени реакции агглютинации в геле

сильноположительный (++++) – образовавшиеся агглютинаты эритроцитов задержались на поверхности геля; положительный (+++) – агглютинаты располагаются в верхней трети столбика геля; слабоположительный (++) – агглютинаты фиксированы в верхних двух третях геля; очень слабоположительный (+) – агглютинаты располагаются в нижней трети геля; отрицательный (-) – эритроциты формируют на дне микропробирки компактный осадок

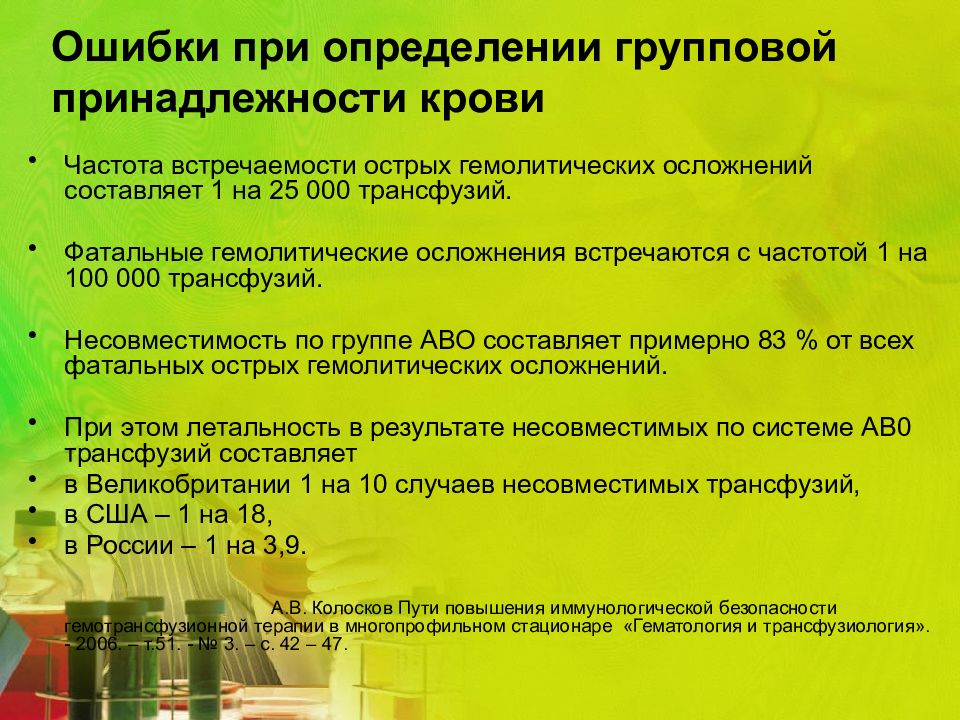

Слайд 48: Ошибки при определении групповой принадлежности крови

Частота встречаемости острых гемолитических осложнений составляет 1 на 25 000 трансфузий. Фатальные гемолитические осложнения встречаются с частотой 1 на 100 000 трансфузий. Несовместимость по группе АВО составляет примерно 83 % от всех фатальных острых гемолитических осложнений. При этом летальность в результате несовместимых по системе АВ0 трансфузий составляет в Великобритании 1 на 10 случаев несовместимых трансфузий, в США – 1 на 18, в России – 1 на 3,9. А.В. Колосков Пути повышения иммунологической безопасности гемотрансфузионной терапии в многопрофильном стационаре «Гематология и трансфузиология». - 2006. – т.51. - № 3. – с. 42 – 47.

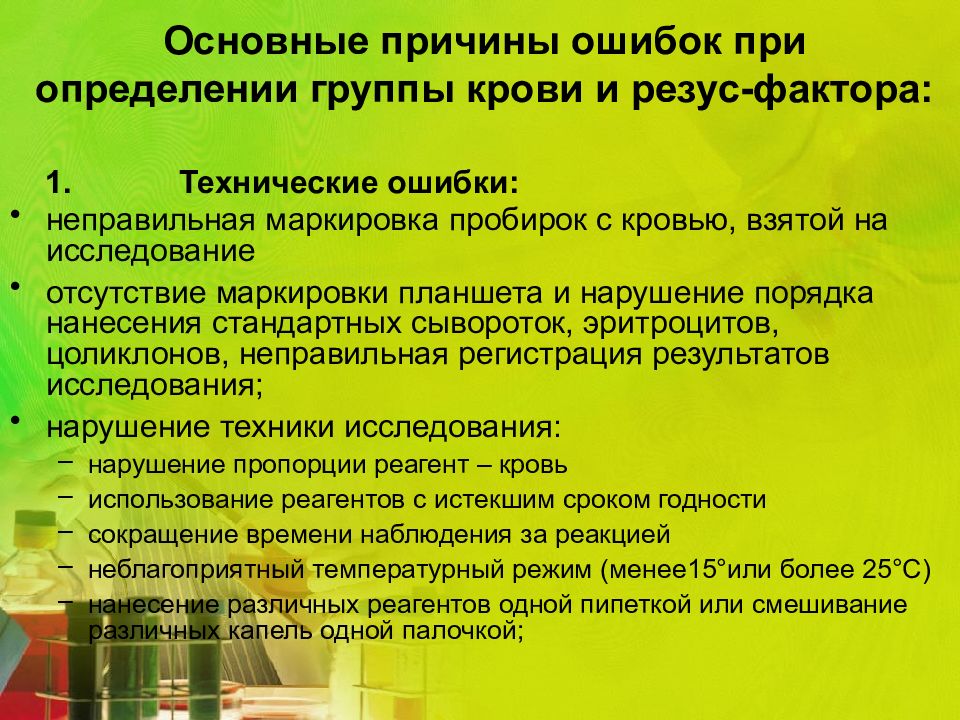

Слайд 49: Основные причины ошибок при определении группы крови и резус-фактора:

1. Технические ошибки: неправильная маркировка пробирок с кровью, взятой на исследование отсутствие маркировки планшета и нарушение порядка нанесения стандартных сывороток, эритроцитов, цоликлонов, неправильная регистрация результатов исследования; нарушение техники исследования: нарушение пропорции реагент – кровь использование реагентов с истекшим сроком годности сокращение времени наблюдения за реакцией неблагоприятный температурный режим (менее15°или более 25°С) нанесение различных реагентов одной пипеткой или смешивание различных капель одной палочкой;

Слайд 50

2. Ошибки, обусловленные недостаточно высоким качеством реактивов, применяемых для определения групп крови и резус-принадлежности. низкая активность (авидность) типирующих реагентов; нарушение условий хранения реагентов (несоответствие температурного режима, нарушение герметичности, инфицирование); изготовителем не обеспечены необходимые параметры (узкий спектр специфичности анти-А антител) Основные причины ошибок при определении группы крови и резус-фактора:

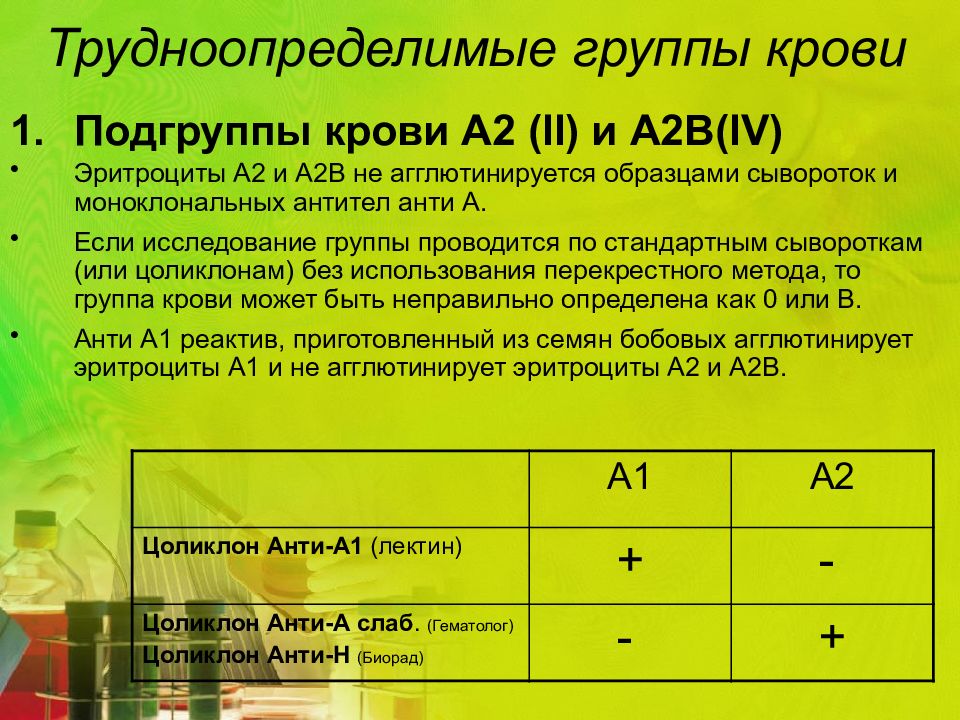

Слайд 51: Трудноопределимые группы крови

Подгруппы крови A2 (II) и A2B(IV) Эритроциты А2 и А2В не агглютинируется образцами сывороток и моноклональных антител анти А. Если исследование группы проводится по стандартным сывороткам (или цоликлонам) без использования перекрестного метода, то группа крови может быть неправильно определена как 0 или В. Анти А1 реактив, приготовленный из семян бобовых агглютинирует эритроциты А1 и не агглютинирует эритроциты А2 и А2В. A1 A2 Цоликлон Анти-А1 (лектин) + - Цоликлон Анти-А слаб. (Гематолог) Цоликлон Анти-Н (Биорад) - +

Слайд 52

2. Неспецифическая агглютинация Эритроциты агглютинируются сыворотками всех групп, включая АВ( IV) (панагглютинация). Пациент ошибочно может быть отнесен к группе AB(IV) При аутоиммунной гемолитической анемии (адсорбция аутоантител на эритроцитах) При гемолитической болезни новорожденных (эритроциты нагружены аллоантителами матери) При наличии агглютинации эритроцитов с реагентами анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-Д необходимо провести пробу со стандартной сывороткой АВ( IV) Трудноопределимые группы крови

Слайд 53

3. Кровяные химеры Одновременное пребывание в кровяном русле двух популяций эритроцитов, отличающихся по группе крови и другим антигенам Трансфузионные химеры – в результате многократного переливания эритроцитарной массы или взвеси группы 0( I ) реципиентам другой группы Истинные химеры – у гетерозиготных близнецов, после пересадки аллогенного мозга Установление группы крови затруднено При переливании учитывают присутствующие антигены и антитела Трудноопределимые группы крови

Слайд 54

4. Холодовая агглютинация Холодовые антитела сыворотки взаимодействуют со стандартными эритроцитами при использовании перекрестного способа - агглютинация исследуемых сывороток с эритроцитами 0 Присутствие на исследуемых эритроцитах холодовых аутоантител, вызывающих аутоагглютинацию эритроцитов собственной сывороткой больного Реакция выражена при температуре ниже, чем температура тела Холодовые антитела обнаруживаются у больных гематологическими и онкологическими заболеваниями, аутоиммунными гемолитическими анемиями, тромбоцитопениями, гипрегаммаглобулинемии. Проводят: предварительное отмывание эритроцитов исследуемой крови, проведение методики при t 38-40 С. Трудноопределимые группы крови

Слайд 55: Проведение исследования групповой принадлежности крови при наличии в исследуемой сыворотке Холодовых антител

1. Взять кровь у больного в теплую пробирку, которую поместить в термоконтейнер до исследования. 2. Поместить исследуемый образец крови в термостат при +37 град. C до окончания исследования. 3. Предварительно нагреть раствор натрия хлорида 0,9%; станд.сыворотки; эритроциты и плоскость, поместив их в термостат. 4. Провести исследование группы крови на теплой плоскости, подогретыми реактивами перекрестным способом со стандартными эритроцитами. 5. При необходимости произвести отмывание исследуемых эритроцитов теплым раствором натрия хлорида (наличие аутоантител на эритроцитах ).

Слайд 56

6. Если результаты исследования станд.сыворотками и станд.эритроцитами совпадают, агглютинация исследуемой сыворотки со станд.эритроцитами O отсутствует и изогемагглютинирующая сыворотка группы AB не агглютинирует исследуемые эритроциты, то группа крови определена правильно. 7. Если результаты исследования станд.сыворотками и станд.эритроцитами совпадают, агглютинация исследуемых эритроцитов с сывороткой AB отсутствует, но исследуемая сыворотка взаимодействует с некоторыми образцами эритроцитов O - это свидетельствует о присутствии в сыворотке специфических Холодовых аллоантител. Для установления специфичности указанных антител необходимо провести исследования сыворотки с панелью эритроцитов, типированных по антигенам систем MNS, P. 8. Если результаты исследования станд.сыворотками и станд.эритроцитами не совпадают, исследуемая сыворотка все еще агглютинирует все образцы эритроцитов O (иногда включая собственные), это означает присутствие в исследуемом образце Холодовых аутоантител. Правильное исследование группы крови возможно после адсобции аутоантител. Проведение исследования групповой принадлежности крови при наличии в исследуемой сыворотке Холодовых антител

Слайд 57

5. Другие особенности Изменение свойств эритроцитов при патологических состояниях Повышенная агглютинабельность эритроцитов у больных циррозом печени, при ожогах, сепсисе Пониженная агглютинабельность эритроцитов при лейкозах (ложная кровяная химера), у пожилых и новорожденных Трудноопределимые группы крови

Слайд 58

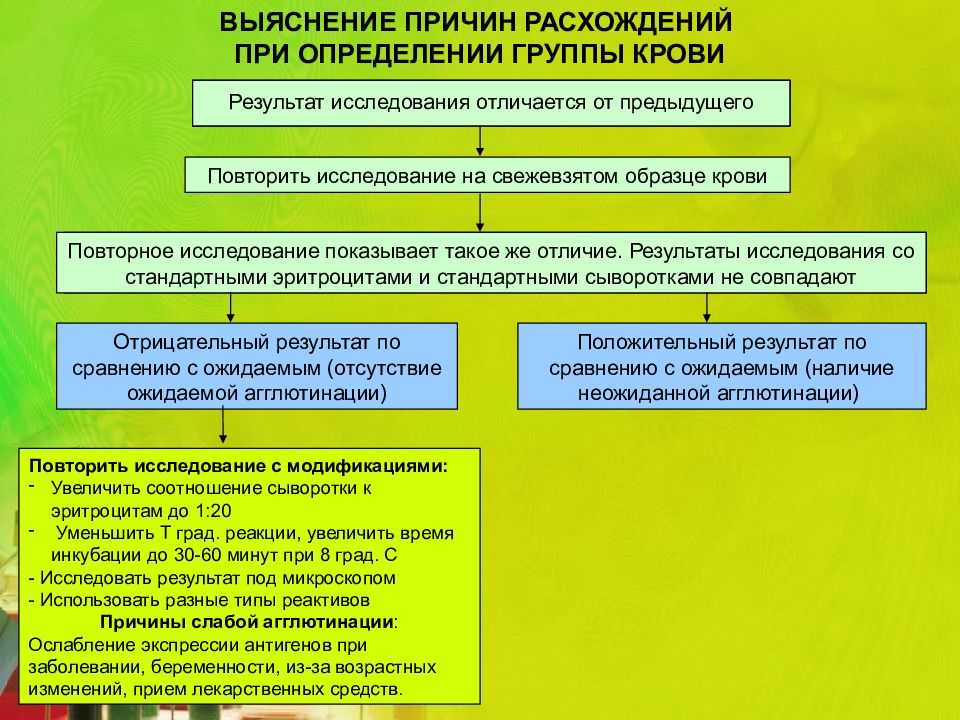

ВЫЯСНЕНИЕ ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРУППЫ КРОВИ Результат исследования отличается от предыдущего Повторное исследование показывает такое же отличие. Результаты исследования со стандартными эритроцитами и стандартными сыворотками не совпадают Отрицательный результат по сравнению с ожидаемым (отсутствие ожидаемой агглютинации) Положительный результат по сравнению с ожидаемым (наличие неожиданной агглютинации) Повторить исследование с модификациями: Увеличить соотношение сыворотки к эритроцитам до 1:20 Уменьшить Т град. реакции, увеличить время инкубации до 30-60 минут при 8 град. C - Исследовать результат под микроскопом - Использовать разные типы реактивов Причины слабой агглютинации : Ослабление экспрессии антигенов при заболевании, беременности, из-за возрастных изменений, прием лекарственных средств. Результат исследования отличается от предыдущего Повторное исследование показывает такое же отличие. Результаты исследования со стандартными эритроцитами и стандартными сыворотками не совпадают Результат исследования отличается от предыдущего Повторить исследование на свежевзятом образце крови

Слайд 59: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО СРАВНЕНИЮ С ОЖИДАЕМЫМ

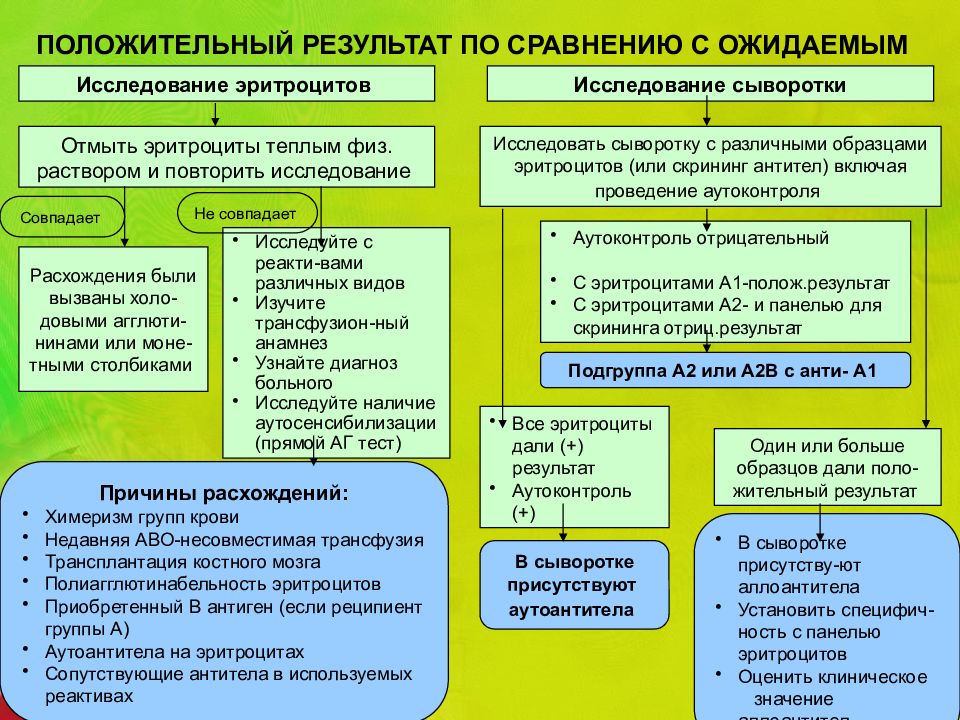

Исследование эритроцитов Исследование сыворотки Отмыть эритроциты теплым физ. раствором и повторить исследование Исследовать сыворотку с различными образцами эритроцитов (или скрининг антител) включая проведение аутоконтроля Расхождения были вызваны холо-довыми агглюти-нинами или моне-тными столбиками Исследуйте с реакти-вами различных видов Изучите трансфузион-ный анамнез Узнайте диагноз больного Исследуйте наличие аутосенсибилизации (прямой АГ тест) Причины расхождений: Химеризм групп крови Недавняя АВО-несовместимая трансфузия Трансплантация костного мозга Полиагглютинабельность эритроцитов Приобретенный В антиген (если реципиент группы A) Аутоантитела на эритроцитах Сопутствующие антитела в используемых реактивах Совпадает Не совпадает Аутоконтроль отрицательный С эритроцитами A1-полож.результат С эритроцитами A2- и панелью для скрининга отриц.результат Подгруппа A2 или A2B с анти- A1 Все эритроциты дали (+) результат Аутоконтроль (+) В сыворотке присутствуют аутоантитела Один или больше образцов дали поло-жительный результат В сыворотке присутству-ют аллоантитела Установить специфич-ность с панелью эритроцитов Оценить клиническое значение аллоантител

Слайд 60: ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НАДО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ГРУППЫ КРОВИ:

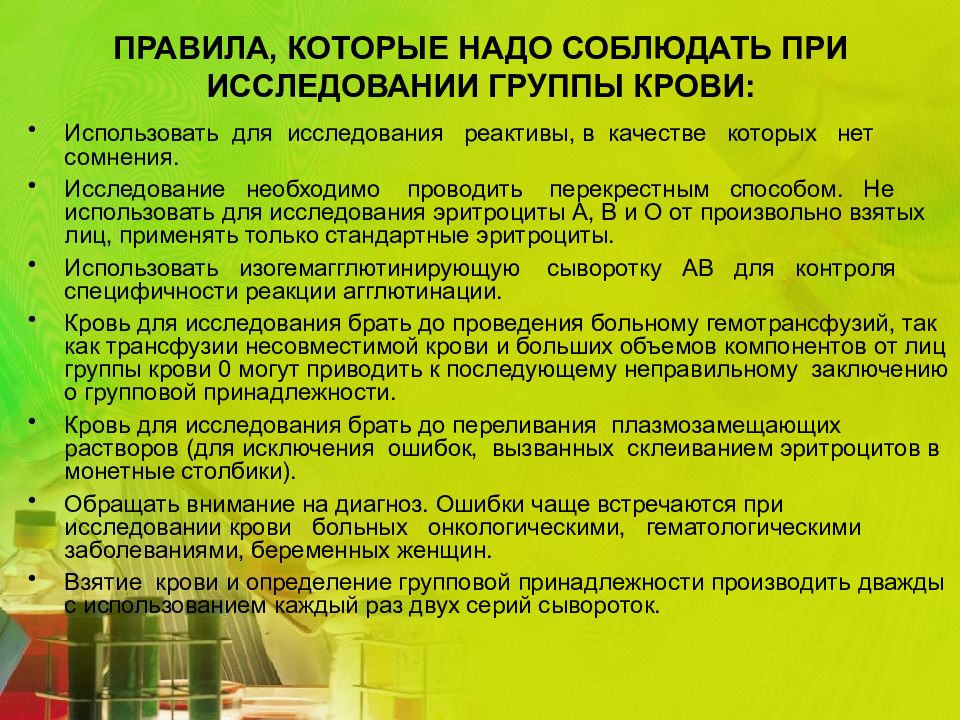

Использовать для исследования реактивы, в качестве которых нет сомнения. Исследование необходимо проводить перекрестным способом. Не использовать для исследования эритроциты A, B и O от произвольно взятых лиц, применять только стандартные эритроциты. Использовать изогемагглютинирующую сыворотку AB для контроля специфичности реакции агглютинации. Кровь для исследования брать до проведения больному гемотрансфузий, так как трансфузии несовместимой крови и больших объемов компонентов от лиц группы крови 0 могут приводить к последующему неправильному заключению о групповой принадлежности. Кровь для исследования брать до переливания плазмозамещающих растворов (для исключения ошибок, вызванных склеиванием эритроцитов в монетные столбики). Обращать внимание на диагноз. Ошибки чаще встречаются при исследовании крови больных онкологическими, гематологическими заболеваниями, беременных женщин. Взятие крови и определение групповой принадлежности производить дважды с использованием каждый раз двух серий сывороток.

Слайд 61: Причины ошибок при определении резус-принадлежности крови

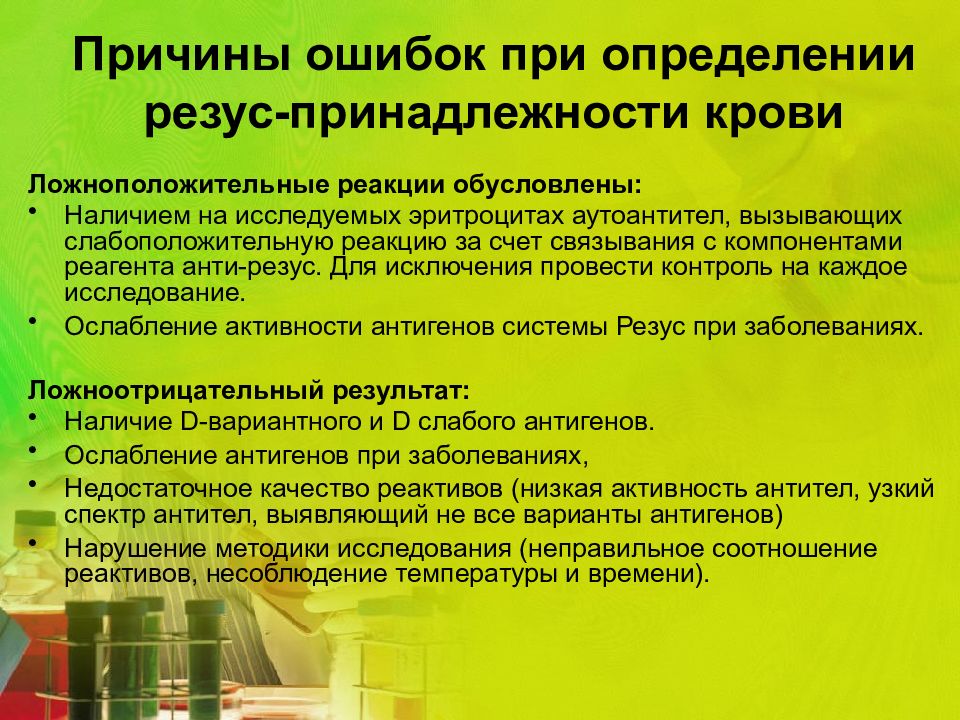

Ложноположительные реакции обусловлены: Наличием на исследуемых эритроцитах аутоантител, вызывающих слабоположительную реакцию за счет связывания с компонентами реагента анти-резус. Для исключения провести контроль на каждое исследование. Ослабление активности антигенов системы Резус при заболеваниях. Ложноотрицательный результат: Наличие D -вариантного и D слабого антигенов. Ослабление антигенов при заболеваниях, Недостаточное качество реактивов (низкая активность антител, узкий спектр антител, выявляющий не все варианты антигенов) Нарушение методики исследования (неправильное соотношение реактивов, несоблюдение температуры и времени).

Слайд 62: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СЛОЖНОДИАГНОСТИРУЕМЫХ СЛУЧАЯХ

Ложноположительные результаты: Ошибочное использование реактива другой специфичности. В реактиве, используемом для определения резус-принадлежности, содержатся антитела дополнительной специфичности (например, анти-K, -C, -Fy и так далее). На исследуемых эритроцитах присутствуют аутоантитела. Полиагглютинабельность исследуемых эритроцитов. Бактериальное загрязнение крови. Ложноотрицательные результаты: Ошибочное использование другого реактива. Недостаточно-высокое качество используемого реактива. Ослабление активности антигенов при заболеваниях. Использование реактива антирезус для метода исследования, который не указан на этикетке. Реактив антирезус не добавлен в исследуемый образец. Чрезмерно-интенсивное перемешивание взвеси эритроциты-реактив при проведении исследования, что приводит к распаду мелких агглютинатов Срок годности используемого реактива истек.

Слайд 63: Ауто- и аллоантитела:

Специфические – взаимодействуют с антигенами эритроцитов. Неспецифические – не взаимодействуют с антигенами эритроцитов, но направленны против иных химических структур, представленных на эритроцитах и вызывающих их неспецифическую агглютинацию.

Слайд 64: Аллоантитела к антигенам эритроцитов исследуют:

У доноров перед кроводачей, для того чтобы быть уверенным, что заготовленная гемотрансфузионная среда не содержит антител, способных вызвать гемолиз эритроцитов реципиентов (тромбовзвесь, плазма, эритроконцентрат). У реципиентов перед гемотрансфузией, чтобы предотвратить гемотрансфузию, несовместимую по антигенам эритроцитов донора с антителами реципиента. У беременных женщин для выявления возможного иммунологическогоконфликта с плодом по антигенам эритроцитов (для диагностики гемолитической болезни новорожденных). При выяснении причин ложноположительных реакций при определении группы крови и постановке пробы на совместимость.

Слайд 65: Аутоантитела исследуются в следующих случаях:

При выявлении аутосенсибилизации к антигенам эритроцитов при некоторых аутоиммунных заболеваниях. При диагностике гемолитической болезни новорожденных, обусловленной иммунологическим конфликтом мать-плод по антигенам эритроцитов. При исследовании антител к лекарствам. При выяснении причин ложноположительных реакций в аутоконтроле при проведении изосерологических исследований антигенов и антител.

Слайд 66: Проба Кумбса

Антиглобулиновый тест, предназначенный для выявления неполных антиэритроцитарных антител Предложен Кумбсом, Морантом, Рейс в 1945 г. Суть данного метода: антиглобулиновая сыворотка, содержащая антитела к иммуноглобулинам человека, при реакции с эритроцитами, сенсибилизированными неполными антителами, приводит к их агглютинации. В зависимости от того, фиксированы ли антитела на поверхности эритроцитов или находятся в свободном состоянии в плазме крови, применяется прямая или непрямая проба Кумбса.

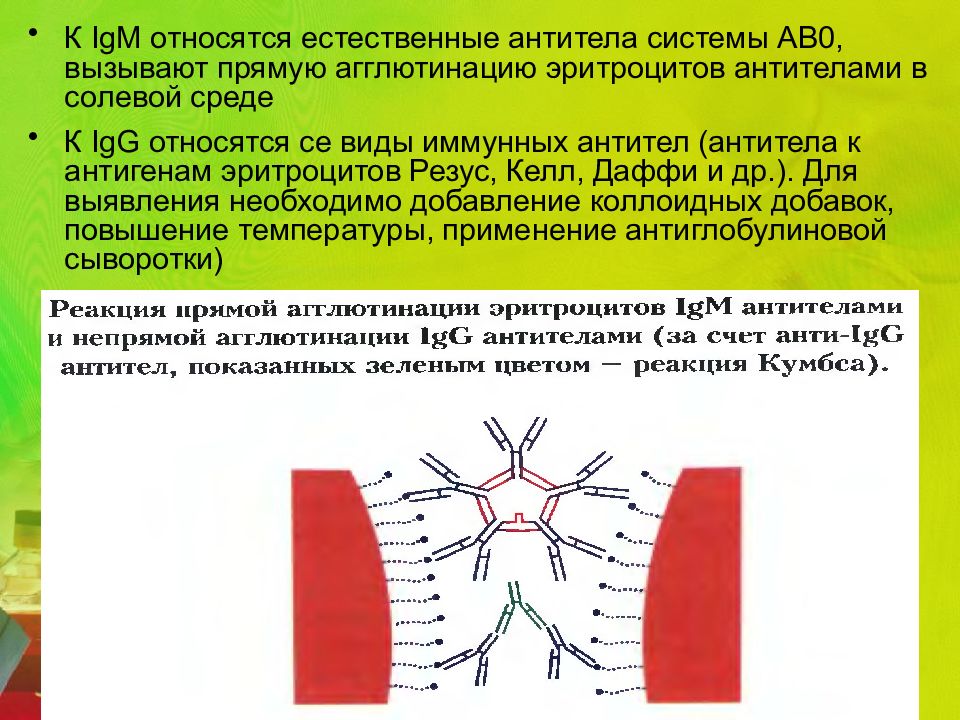

Слайд 67

К IgM относятся естественные антитела системы АВ0, вызывают прямую агглютинацию эритроцитов антителами в солевой среде К IgG относятся се виды иммунных антител (антитела к антигенам эритроцитов Резус, Келл, Даффи и др.). Для выявления необходимо добавление коллоидных добавок, повышение температуры, применение антиглобулиновой сыворотки)

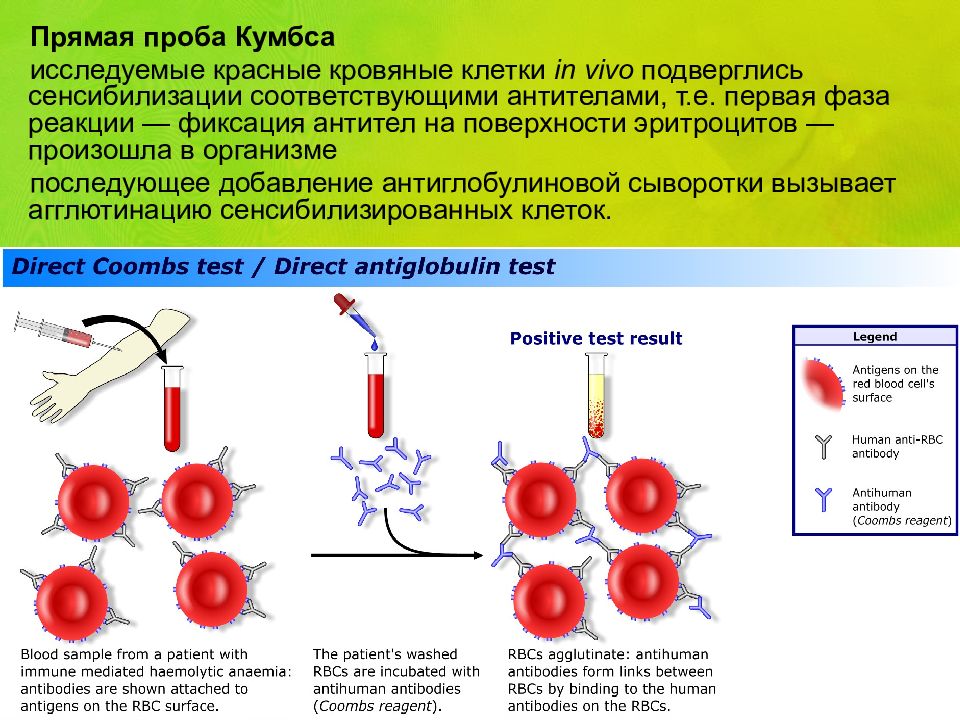

Слайд 68

Прямая проба Кумбса исследуемые красные кровяные клетки in vivo подверглись сенсибилизации соответствующими антителами, т.е. первая фаза реакции — фиксация антител на поверхности эритроцитов — произошла в организме последующее добавление антиглобулиновой сыворотки вызывает агглютинацию сенсибилизированных клеток.

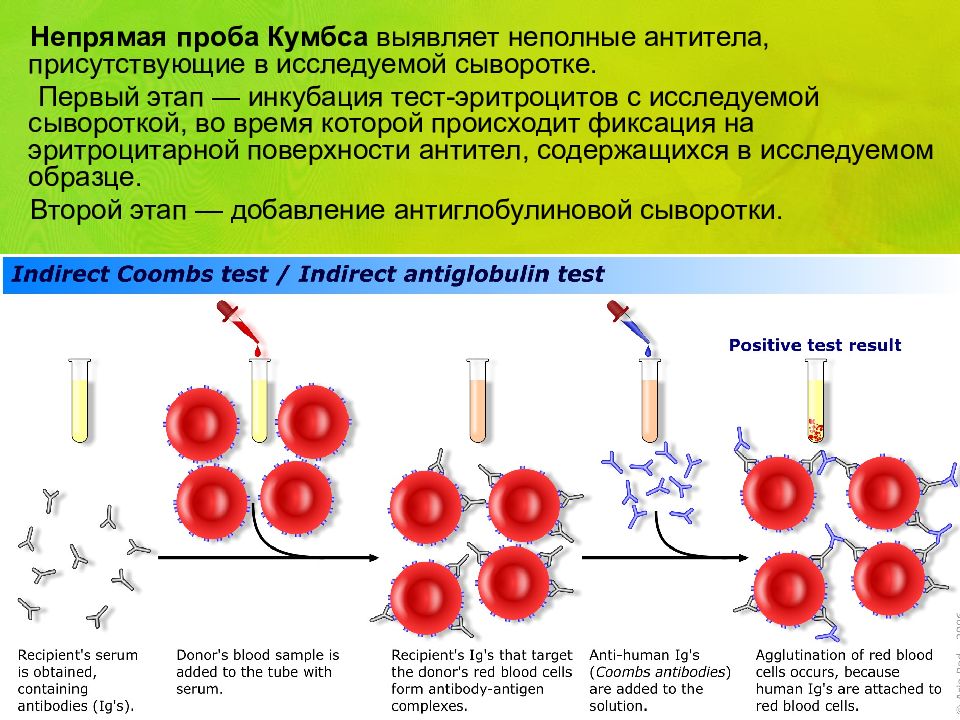

Слайд 69

Непрямая проба Кумбса выявляет неполные антитела, присутствующие в исследуемой сыворотке. Первый этап — инкубация тест-эритроцитов с исследуемой сывороткой, во время которой происходит фиксация на эритроцитарной поверхности антител, содержащихся в исследуемом образце. Второй этап — добавление антиглобулиновой сыворотки.

Слайд 70: Непрямой антиглобулиновый тест применяется

для выявления слабых эритроцитарных антигенов (системы Келл, Даффи, Кидд, Льюис и др.) и антител к этим антигенам; для обнаружения и идентификации аллоиммунных антиэритроцитарных антител, включая антитела, вызывающие гемолитические посттрансфузионные реакции; для определения наличия иммунных антител системы АВ0 при трансфузионных гемолитических осложнениях; в качестве пробы на совместимость при индивидуальном подборе переливаемой крови и ее компонентов для более точного установления резус-принадлежности (антиген D) при нечетких результатах определения резус-фактора другими методами (полиглюкиновый, желатиновый и др.)