Первый слайд презентации: ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ

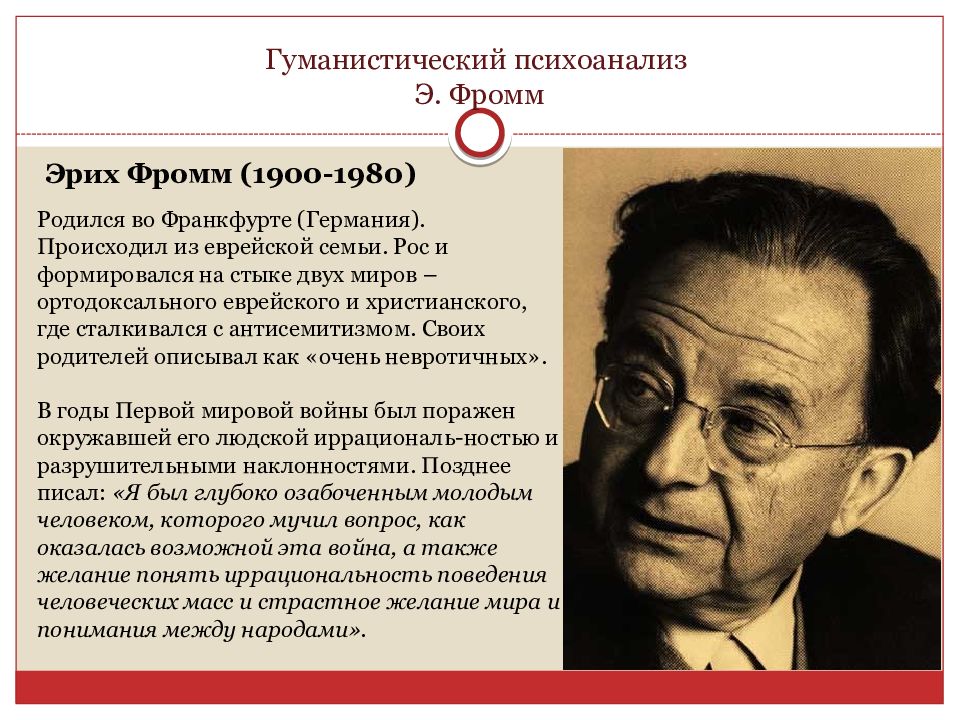

Слайд 2: Гуманистический психоанализ Э. Фромм

Эрих Фромм (1900-1980) Родился во Франкфурте (Германия). Происходил из еврейской семьи. Рос и формировался на стыке двух миров – ортодоксального еврейского и христианского, где сталкивался с антисемитизмом. Своих родителей описывал как «очень невротичных». В годы Первой мировой войны был поражен окружавшей его людской иррациональ-ностью и разрушительными наклонностями. Позднее писал: «Я был глубоко озабоченным молодым человеком, которого мучил вопрос, как оказалась возможной эта война, а также желание понять иррациональность поведения человеческих масс и страстное желание мира и понимания между народами».

Слайд 3

Э. Фромм: Ответы на свои вопросы Э. Фромм нашел в трудах З. Фрейда и К. Маркса. Фрейдизм позволил ему понять, что люди не сознают причин своего поведения. Читая Маркса, он усвоил, что социально-политические силы существенно влияют на жизнь людей. Э. Фромм не имел медицинского образования. Он изучал психологию, социологию и философию, получил степень доктора философии в Гейдельбергском университете в 1922 г. Продолжил психоаналитическое образование в Берлинском психоаналитическом институте. В 1934 г. эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, стремясь избежать нацистской угрозы. Он начал вести частную практику в Нью-Йорке. Первую свою книгу «Бегство от свободы» Фромм опубликовал в 1941 году. В ней он показал особое значение способов, какими общественные силы и идеологии формируют структуру характера индивидуума. Это направление, получившее развитие в большом количестве последующих книг, принесло Фромму членство в Международной психоаналитической ассоциации.

Слайд 4

Э. Фромм: биография В 1945 г. Фромм стал сотрудником Института психиатрии Уильяма Алансона Уайта. В дальнейшем он читал лекции во многих университетах США и занимал должность профессора психиатрии в Национальном университете в Мехико с 1949 г. до своего ухода в 1965 г. Вместе со своей женой Фромм в 1976 г. перебрался в Швейцарию, где скончался от сердечного приступа в 1980 г. Фромм по праву считается наиболее социально ориентированным из всех психоаналитиков, так как для него социальное окружение не просто условие, а важнейший фактор развития личности. При этом в отличие от Адлера, который также придавал большое значение среде, Фромм под средой понимал не только ближайшее окружение ребенка, его семью и близких, но и тот социальный строй, в котором он живет.

Слайд 5

Гуманистический психоанализ Исследуя природу и общественную сущность человека, Э. Фромм обращался к психоанализу, экзистенциализму, марксизму и философской антропологии. В основе гуманистического психоанализа лежит идея об общественной обусловленности психики, о понимании человека в контексте социальных условий его существования. Цель гуманистического психоанализа: познание человеком своей внутренней природы, способствование раскрытию потребностей, смысла жизни и ценностных аспектов существования. Центральная проблема: внутренне присущее человеку противоречие между бытием в природе, бытием «брошенного в мир не по своей воле» и тем, что выходит за пределы бытия благодаря «способности сознания себя, других, прошлого и настоящего».

Слайд 6

Гуманистический психоанализ Исторический процесс развития цивилизации ведет к формированию двух основных бессознательных потребностей человека (находящихся в антагонизме): - стремление к укоренению - стремление к индивидуализации. Если потребность в укоренении заставляет человека стремиться к обществу, соотносить себя с другими его членами, строить общую с ними систему ориентиров, идеалов и убеждений, то потребность в индивидуализации, напротив, толкает человека к изоляции от других, к свободе от давления и требований общества. Эти две потребности способствуют возникновению внутренних противоречий, конфликта мотивов у человека, который всегда тщетно стремится каким-то образом соединить эти противоположные тенденции в своей жизни.

Слайд 7

Гуманистический психоанализ Стремление человека примирить эти потребности, становится двигателем не только индивидуального развития, но и общества в целом, так как все социальные формации, которые создаются человеком, являются как раз попытками уравновесить эти стремления. Он считал, что в начале своего развития человек был частью природы и не выделял себя из окружающего. Только в этот период он и был счастлив, так как стремление к укорененности в природе сочеталось с возможностью изоляции от соплеменников. Разрушив свою связь с природой, человек оставил для себя только одну возможность укорененности - социальную, тем самым поставив себя в зависимость от окружающих. Свобода человека объединяет негативную «свободу от» и позитивную «свободу для». Развитие человечества идет по пути увеличения «свободы от», что ведет к отчуждению, которое становится всеобъемлющим фактором человеческого существования. Человек утрачивает самость, обретает свободу, но лишается социальной защищенности. Неотъемлемой чертой человеческого существования в наше время является одиночество, изоляция и отчужденность.

Слайд 8

Гуманистический психоанализ Стремление человека примирить эти потребности, с точки зрения Фромма, становится двигателем не только индивидуального развития, но и общества в целом, так как все социальные формации, которые создаются человеком, являются как раз попытками уравновесить эти стремления. Он считал, что в начале своего развития человек был частью природы и не выделял себя из окружающего. Только в этот период он и был счастлив, так как стремление к укорененности в природе сочеталось с возможностью изоляции от соплеменников. Разрушив свою связь с природой, человек оставил для себя только одну возможность укорененности - социальную, тем самым поставив себя в зависимость от окружающих. Свобода человека объединяет негативную «свободу от» и позитивную «свободу для». Развитие человечества идет по пути увеличения «свободы от», что ведет к отчуждению, которое становится всеобъемлющим фактором человеческого существования. Человек утрачивает самость, обретает свободу, но лишается социальной защищенности. Фромм сделал вывод о том, что неотъемлемой чертой человеческого существования в наше время является одиночество, изоляция и отчужденность.

Слайд 9

Гуманистический психоанализ Для каждого исторического периода истории характерно прогрессивное развитие индивидуальности по мере того, как люди боролись за достиже-ние большей личной свободы в развитии всех своих потенциальных возмож-ностей. Однако значительная степень самостоятельности и свободы выбора, которыми наслаждаются люди, живущие в современном запад-ном обществе, были достигнуты ценой утраты чувства полной безопас-ности и появления ощущения личной незначимости. Невиданная свобода от жестких социальных, политических, экономических и религиозных ограничений потребовала компенсации в виде чувства безопасности и чувства принадлежности к социуму. Пропасть между свободой и безопасностью стала причиной беспримерных трудностей в человеческом существовании. Люди борются за свободу и самостоятельность, но сама эта борьба вызывает чувство отчуждения от природы и общества. Люди нуждаются в том, чтобы обладать властью над своей жизнью и иметь право выбора, но им также необходимо чувствовать себя объединенными и связанными с другими людьми.

Слайд 10

1. Механизмы бегства Как люди преодолевают чувства одиночества, собственной незначимости и отчужденности, сопутствующие свободе? Один путь – отказаться от свободы и подавить свою индивидуальность. Стратегии, используемые людьми, чтобы «убежать от свободы» : 1. Авторитаризм, определяемый как «тенденция соединить самого себя с кем-то или чем-то внешним, чтобы обрести силу, утраченную индивидуальным Я». Авторитаризм проявляется как в мазохистских, так и в садистских тенденциях. При мазохистской форме авторитаризма люди проявляют в отношениях с окружающими чрезмерную зависимость, подчиненность и беспомощность. Садистская форма, наоборот, выражается в эксплуатации других, доминировании и контроле над ними.

Слайд 11

1. Механизмы бегства 2. Деструктивность. Человек пытается преодолевать чувство неполноценности, уничтожая или покоряя других. По Фромму, долг, патриотизм и любовь – общераспространенные примеры рационализации деструктивных действий. 3. Подчинение социальным нормам, регулирующим поведение (автоматический конформизм). Термин конформность автомата Фромм применял к человеку, который использует данную стратегию, благодаря чему он становится абсолютно таким, как все другие, и ведет себя так, как общепринято. Фромм полагал, что подобная потеря индивидуальности прочно укоренилась в социальном характере большинства современных людей. Согласно Фромму, в противовес трем перечисленным механизмам бегства от свободы, существует также опыт позитивной свободы, благодаря которому можно избавиться от чувства одиночества и отстраненности.

Слайд 12

2. Позитивная свобода Фромм считал, что люди могут быть самостоятельными и уникальными, не теряя при этом ощущения единения с другими людьми и обществом. Он называл вид свободы, при которой человек чувствует себя частью мира и в то же время не зависит от него, позитивной свободой. Достижение позитивной свободы требует от людей спонтанной активности в жизни. Фромм отмечал, что спонтанную активность мы наблюдаем у детей, которые обычно действуют в соответствии со своей внутренней природой, а не согласно социальным нормам и запретам. Фромм подчеркивал, что любовь и труд – это ключевые компоненты, с помощью которых осуществляется развитие позитивной свободы посредством проявления спонтанной активности. Благодаря любви и труду люди вновь объединяются с другими, не жертвуя при этом своим ощущением индивидуальности или цельности.

Слайд 13

3. Экзистенциальные потребности человека Конфликт между стремлением к свободе и стремлением к безопасности представляет собой наиболее мощную мотивационную силу в жизни людей, обусловленную экзистенциальными потребностями: 1. Потребность в установлении связей. Идеальный путь связи с миром осуществляется посредством "продуктивной любви", помогающей людям трудиться вместе и в то же время сохранять свою индивидуальность. Если потребность в установлении связей не удовлетворена, люди становятся нарциссичными. 2. Потребность в преодолении своей пассивной животной природы. Оптимальное разрешение этой потребности заключается в созидании. Дело созидания (идеи, искусство, материальные ценности или воспитание детей) позволяет людям подняться над случайностью и пассивностью их существования и достичь чувства свободы и собственной значимости. Невозможность удовлетворения этой потребности является причиной деструктивности.

Слайд 14

3. Экзистенциальные потребности человека 3. Потребность в корнях. Возникает с самого появления на свет, когда разрываются биологические связи с матерью. Поэтому на протяжении всей своей жизни люди испытывают потребность в чувстве стабильности и прочности, сходным с ощущением безопасности, которое в детстве давала связь с матерью. Те, кто сохраняют симбиотические связи со своими родителями, домом или сообществом как способ удовлетворения своей потребности в корнях, не способны ощущать свою личностную цельность и свободу. 4. Потребность в самотождественности, благодаря которой люди чувствуют свою непохожесть на других и осознают, кто они и что собой представляют на самом деле. Индивидуумы с ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности воспринимают себя как хозяев своей жизни. Копирование чьего-либо поведения, доходящее даже до степени слепой конформности, не дает возможности человеку достичь подлинной самотождественности.

Слайд 15

3. Экзистенциальные потребности человека 5. Потребность в системе взглядов и преданности. Эта система ориентации представляет собой совокупность убеждений, позволяющих людям воспринимать и постигать реальность, без чего они постоянно оказывались бы в тупике и были неспособны действовать целеустремленно.

Слайд 16

4. Социальные типы характера Э. Фромм выделял пять социальных типов характера, которые представляют собой взаимодействие экзистенциальных потребностей и социального контекста, в котором живут люди. Он разделил их на два больших класса: непродуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые) типы. К категории непродуктивных относятся: 1) рецептивный, 2) эксплуатирующий, 3) накапливающий, 4) рыночный типы характера. Категорию продуктивных представляет тип идеального психического здоровья. Продуктивный характер представляет собой конечную цель в развитии человека. Этот тип – независимый, честный, спокойный, любящий, творческий и совершающий социально-полезные поступки. В нем проявляется способность человека к продуктивному логическому мышлению, любви и труду. Благодаря продуктивному мышлению люди узнают, кто они такие, и поэтому освобождаются от самообмана.

Слайд 17

4. Социальные типы характера Сила продуктивной любви дает возможность людям горячо любить все живое на Земле ( биофилия ). Фромм определял биофилию с помощью таких качеств, как забота, ответственность, уважение и знание. Наконец, продуктивный труд обеспечивает возможность производства предметов, необходимых для жизни, благодаря творческому самовыражению. Результатом проявления всех вышеперечисленных сил, свойственных всем людям, является зрелая и целостная структура характера. По существу, продуктивная ориентация в гуманистической теории Фромма – это идеальное состояние человека. Фромм был убежден, что в результате коренной социальной реформы продуктивная ориентация может стать доминирующим типом в любой культуре. Совершенное общество рисовалось Фромму таким, в котором находят удовлетворение базисные потребности человека. Он называл это общество гуманистическим общинным социализмом.

Слайд 18

4. Социальные типы характера 1) Рецептивные типы убеждены в том, что источник всего хорошего в жизни находится вне их самих. Они открыто зависимы и пассивны, не способны делать что-либо без посторонней помощи и думают, что их основная задача в жизни – скорее быть любимыми, чем любить. Рецептивных индивидуумов можно охарактеризовать как пассивных, доверчивых и сентиментальных. 2) Эксплуатирующие типы берут все, что им нужно или о чем они мечтают, силой или изобретательностью. Они тоже неспособны к творчеству, и поэтому добиваются любви, обладания, идей и эмоций, заимствуя все это у других. Негативными чертами эксплуатирующего характера являются агрессивность, надменность и самонадеянность, эгоцентризм и склонность к соблазнению. К положительным качествам относятся уверенность в себе, чувство собственного достоинства и импульсивность.

Слайд 19

4. Социальные типы характера 3) Накапливающие типы пытаются обладать как можно большим количеством материальных благ, власти и любви; они стремятся избегать любых поползновений на свои накопления. В отличие от первых двух типов, "накопители" тяготеют к прошлому, их отпугивает все новое. Они ригидные, подозрительные и упрямые. Некоторые положительные особенности – предусмотрительность, лояльность и сдержанность. 4) Рыночный тип исходит из убеждения, что личность оценивается как товар, который можно продать или выгодно обменять. Эти люди заинтересованы в сохранении приятной внешности, знакомствах с нужными людьми и готовы продемонстрировать любую личностную черту, которая повысила бы их шансы на успех в деле продажи себя потенциальным заказчикам. Их отношения с окружающими поверхностны, их девиз – «Я такой, каким вы хотите меня видеть». Ключевые черты характера: оппортунистический, бесцельный, бестактный, неразборчивый в средствах и опустошенный. Их положительные качества – открытость, любознательность и щедрость.

Слайд 20

Основные тезисы гуманистической психологии Эрих Фромм: 1) продолжил постфрейдистскую тенденцию в психологии, уделяя особое внимание влиянию на личность социальных и культурных факторов. 2) утверждал, что пропасть между свободой и безопасностью дошла до такого предела, что сегодня одиночество, ощущение собственной незначимости и отчужденность стали определяющими признаками жизни современного человека. 3) определенной частью людей движет желание бегства от свободы, которое осуществляется посредством механизмов авторитаризма, деструктивности, конформности автомата. Здоровый путь освобождения состоит в обретении позитивной свободы благодаря спонтанной активности.

Слайд 21

Основные тезисы гуманистической психологии Эрих Фромм: 4) продолжил постфрейдистскую тенденцию в персонологии, уделяя особое внимание влиянию на личность социальных и культурных факторов. 5) утверждал, что пропасть между свободой и безопасностью дошла до такого предела, что сегодня одиночество, ощущение собственной незначимости и отчужденность стали определяющими признаками жизни современного человека. 6) определенной частью людей движет желание бегства от свободы, которое осуществляется посредством механизмов авторитаризма, деструктивности, конформности автомата. Здоровый путь освобождения состоит в обретении позитивной свободы благодаря спонтанной активности.

Слайд 22

Основные тезисы гуманистической психологии Эрих Фромм: 7) описал пять экзистенциальных потребностей, присущих исключительно человеку. Эти потребности базируются на конфликтующих между собой стремлениях к свободе и безопасности: потребность в установлении связей, потребность в преодолении, потребность в корнях, потребность в самотождественности и потребность в системе взглядов и преданности. 8) полагал, что основные ориентации характера являются следствием способа удовлетворения экзистенциальных потребностей, предоставляемого социальными, экономическими и политическими условиями. 9) Выделял непродуктивные типы характера – рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий и рыночный. Продуктивный характер, согласно теории Фромма, представляет собой цель развития человечества; в его основе лежат разум, любовь и труд.

Слайд 23

Основные тезисы гуманистической психологии Эрих Фромм: 10) описал пять экзистенциальных потребностей, присущих исключительно человеку. Эти потребности базируются на конфликтующих между собой стремлениях к свободе и безопасности: потребность в установлении связей, потребность в преодолении, потребность в корнях, потребность в самотождественности и потребность в системе взглядов и преданности. 11) полагал, что основные ориентации характера являются следствием способа удовлетворения экзистенциальных потребностей, предоставляемого социальными, экономическими и политическими условиями. 12) Выделял непродуктивные типы характера – рецептивный, эксплуатирующий, накапливающий и рыночный. Продуктивный характер, согласно теории Фромма, представляет собой цель развития человечества; в его основе лежат разум, любовь и труд.

Последний слайд презентации: ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ

Библиография Э. Фромма Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви. — М.: Педагогика, 1990. — 160 с. Фромм Э. Бегство от свободы. — Philosophical arkiv, Nyköping ( Sweden ), 2016. — 231 стр. Фромм Э. Человек для самого себя. Исследование психологических проблем этики. — М.: АСТ, 2010. — 352 с. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М.: АСТ, Хранитель, Мидгард, 2007. — 624 с. Фромм Э. Иметь или быть = To Have or to Be ? (1976) / Пер. Э. М. Телятниковой. — М.: АСТ, Астрель, 2010. — 320 с.