Первый слайд презентации: ИММУНОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Слайд 2

С иммунными механизмами связаны : - инфекционная патология дифференцировка тканей и нормальный гистогенез аллергические состояния проблемы трансплантации аутоиммунные процессы злокачественные новообразования

Слайд 3: Иммунная система

Это один из важнейших механизмов адаптации организма и мощный фактор, направленный на сохранение его антигенного гомеостаза.

Слайд 4

Особенность иммунной системы ребенка состоит в том, что она находится в стадии формирования и развития. Это и определяет своеобразие ее реагирования на антигенную стимуляцию.

Слайд 5: Онтогенез иммунной системы

Процесс созревания иммунной системы продолжается у ребенка многие годы. Иммунологическая память не наследуется, а приобретается каждым человеком в его жизненном опыте. Во время беременности устанавливаются сложные иммуногенетические взаимоотношения между организмом матери и плода. Иммунная система беременной женщины проявляет относительную толерантность к антигенам эмбриона и плода (то есть к отцовским антигенам), благодаря чему плод не отторгается.

Слайд 6

Первым источником стволовых клеток, способных дифференцироваться в гемо- и лимфопоэтические линии, является желточный мешок, из которого они, начиная с 6-й недели внутриутробной жизни, мигрируют в фетальную печень, вилочковую железу и костный мозг.

Слайд 7

Закладка тимуса – важнейшего органа иммунной системы происходит на 6-7-й неделе внутриутробного развития. На 7-8-й неделе тимус «заселяется» стволовыми клетками. У 14-недельного плода в тимусе уже отчетливо различают два слоя: кора, содержащая большое количество лимфоцитов, и мозговая часть с относительно низким их содержанием.

Слайд 8

Закладка селезенки начинается с 5-й недели беременности. Начало функционирования костного мозга относят к 11-12 неделе. Закладка лимфатических узлов начинается на 4-м месяце фетального периода, а формирование стромы и синусов завершается лишь в постнатальный период.

Слайд 9

Лимфоциты обнаруживаются в периферической крови эмбриона на 7-8-й неделе развития. На 12-16 неделе увеличивается популяция лимфоцитов в селезенке и лимфатических узлах. Т-лимфоциты выявляются в тканях плода примерно на 40-й день гестационного возраста – сначала в печени и костном мозге, затем в тимусе и селезенке.

Слайд 10

Зрелые В-лимфоциты в крови плода выявляются на 12-15 неделе. Способность к образованию плазматических клеток и продукции антител обнаруживается с 12 недели беременности. Это, в основном, незначительные количества IgE и IgM. Синтез IgA начинается после рождения. В последние недели беременности резко повышается уровень IgG (становится выше, чем у матери) в результате активного транспорта последних через плаценту. Материнские IgA, E, M через плаценту не проходят.

Слайд 11

При внутриутробном контакте с антигенами иммунная система плода отвечает нарастанием синтеза IgM. То есть, повышение концентрации IgM в пуповинной крови свидетельствует об антигенной стимуляции плода или внутриутробном инфицировании. Материнские IgG защищают новорожденных и детей первых месяцев жизни от дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи, менингококка и стрептококка, отчасти от столбняка. Существенно снижается их содержание между 3 и 6 месяцами жизни.

Слайд 12

IgM достигают уровня взрослых к 3-5 годам. Собственные IgA появляются в секретах после 3-го месяца жизни. В первые 3-4 года их концентрация в слюне, назальном секрете в 4-5 раз ниже, чем у взрослых.

Слайд 13

Абсолютное число лимфоцитов в крови новорожденных резко возрастает после 5-го дня жизни, а процентное содержание отдельных субпопуляций не имеет существенных различий по сравнению со взрослыми.

Слайд 14: КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ» РАЗВИТИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

I период – период новорожденности II период – 4 – 6 месяцы жизни III период – 2-й год жизни IV период – 4 – 6 годы жизни V период - подростковый возраст (у девочек – с 12-13 лет, у мальчиков – с 14-15 лет)

Слайд 15: I период – новорожденности (до 29 дней жизни)

Новорожденный проявляет слабую резистентность к условно-патогенной, гноеродной, грам «-» флоре. Характерна склонность к генерализации микробно-воспалительных процессов, к септическим состояниям, высокая чувствительность к вирусным инфекциям (против которых ребенок не защищен материнскими антителами).

Слайд 16: II период – 4-6 месяцев

Происходит ослабление пассивного гуморального иммунитета в связи с катаболизмом материнских антител. На большинство антигенов (инфекций) развивается первичный иммунный ответ с преимущественным синтезом IgM-антител, не оставляющим иммунной памяти. Такой тип иммунного ответа наступает также при вакцинации против инфекционных заболеваний (!), и только ревакцинации формируют вторичный иммунный ответ.

Слайд 17

Сохраняется высокая чувствительность к RS-вирусу, вирусам парагриппа, аденовирусам. Проявляется недостаточность системы местного иммунитета (повторные ОРВИ, пневмонии, иммунодефициты). Резко нарастает частота пищевой аллергии.

Слайд 18: III период – 2-й год жизни

Этот период связан со значительным расширением социальных контактов. Сохраняется первичный характер иммунного ответа на многие антигены (синтез IgM), хотя образуются и IgG. Система местного иммунитета остается неразвитой, дети чувствительны к вирусным инфекциям. Впервые проявляются многие аномалии иммунитета, иммунокомплексные болезни (гломерулонефрит, васкулит). По иммунобиологическим характеристикам значительная часть детей не готова к условиям пребывания в детском коллективе.

Слайд 19: IV период – 4-6 годы жизни

В это время происходит снижение абсолютного количества лимфоцитов, средние концентрации IgM и IgG в крови соответствуют уровню взрослых, однако уровень IgA низок. Значительно повышается содержание IgE. В этот период нарастает частота атопических, иммунокомплексных заболеваний, проявляются поздние иммунодефициты. Характерно формирование многих хронических и воспалительных заболеваний полигенной природы, происходит их клиническая манифестация.

Слайд 20: V период – подростковый возраст

Пубертатный скачок роста сочетается с уменьшением массы лимфоидных органов. Повышенная секреция половых гормонов (андрогенов) ведет к подавлению клеточного звена иммунитета и стимуляции гуморального звена. Характерно снижение IgE в крови.

Слайд 21

Происходит нарастание действия экзогенных факторов на иммунную систему (курение, ксенобиотики). Повышается чувствительность к микобактериям туберкулеза. Отмечается новый подъем частоты воспалительных, а также аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний. Наряду с этим тяжесть атопических болезней у многих детей ослабевает.

Слайд 23: ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ - тимус - сумка Фабрициуса (бурса) у птиц - костный мозг - групповые лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки) - кожа ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ селезенка лимфатические узлы лимфатические фолликулы кровь

Слайд 24: Стволовая клетка

Родоначальник всех клеток функциональной системы иммунного гомеостаза. Она обладает способностью к самоподдержанию, пролиферации и дифференцировке во всех направлениях.

Слайд 25: Т-лимфоциты

Это клетки, отвечающие за клеточный иммунитет (гиперчувствительность замедленного типа, трансплантационный иммунитет и др.), регулируют становление иммунного ответа, являются хранителями иммунологической памяти, осуществляют противоопухолевую защиту и т.д.

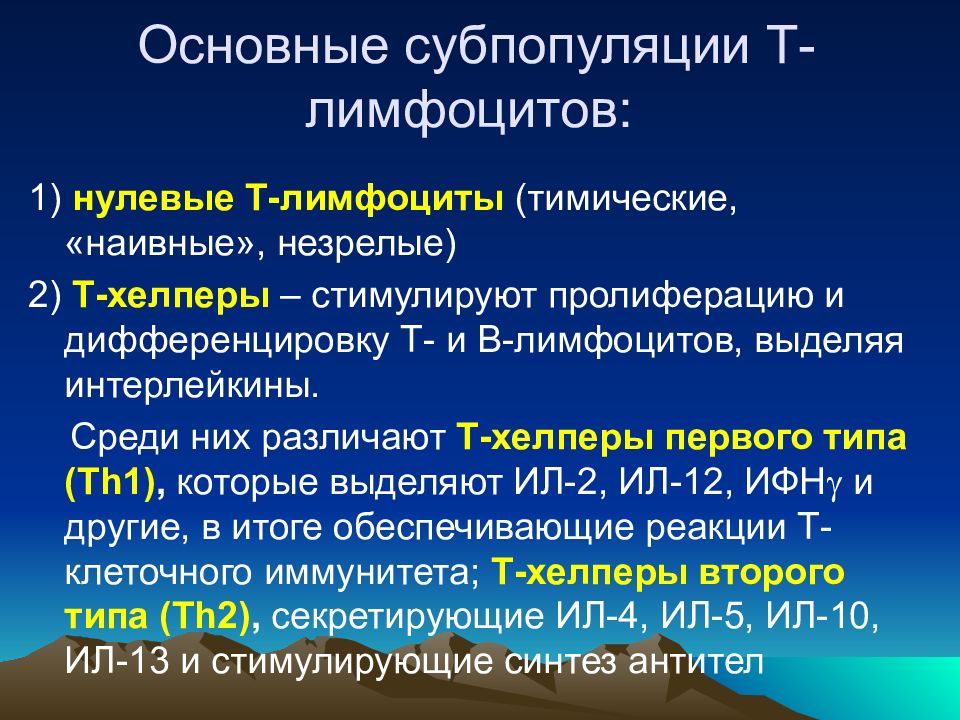

Слайд 26: Основные субпопуляции Т-лимфоцитов:

1) нулевые Т-лимфоциты (тимические, «наивные», незрелые) 2) Т-хелперы – стимулируют пролиферацию и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, выделяя интерлейкины. Среди них различают Т-хелперы первого типа ( Th 1), которые выделяют ИЛ-2, ИЛ-12, ИФН и другие, в итоге обеспечивающие реакции Т-клеточного иммунитета; Т-хелперы второго типа (Th2), секретирующие ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, ИЛ-13 и стимулирующие синтез антител

Слайд 27

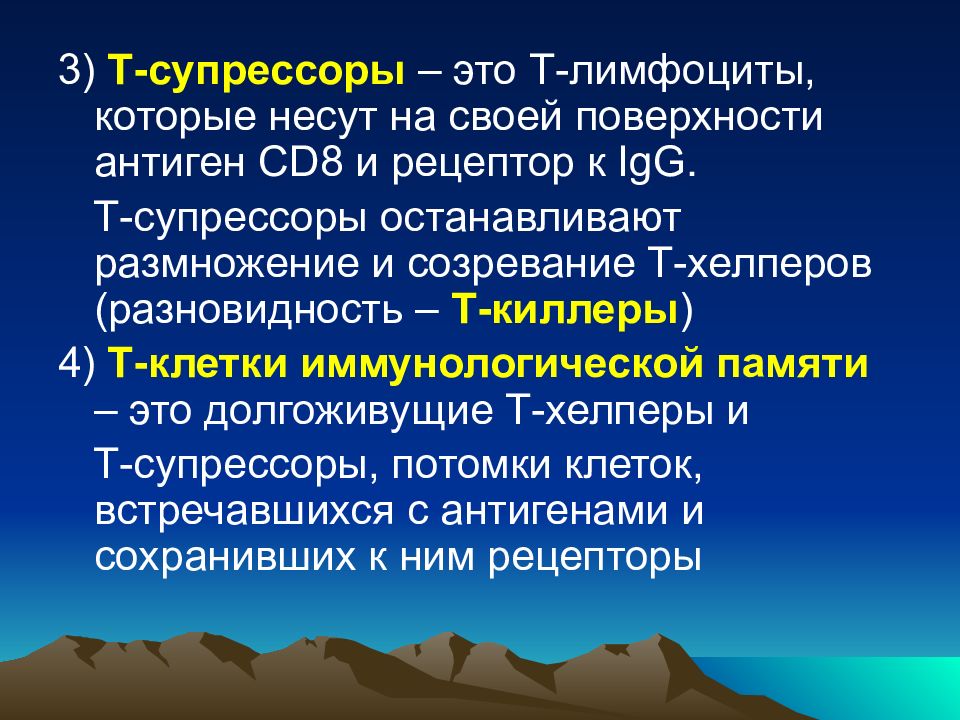

3) Т-супрессоры – это Т-лимфоциты, которые несут на своей поверхности антиген С D 8 и рецептор к IgG. Т-супрессоры останавливают размножение и созревание Т-хелперов (разновидность – Т-киллеры ) 4) Т-клетки иммунологической памяти – это долгоживущие Т-хелперы и Т-супрессоры, потомки клеток, встречавшихся с антигенами и сохранивших к ним рецепторы

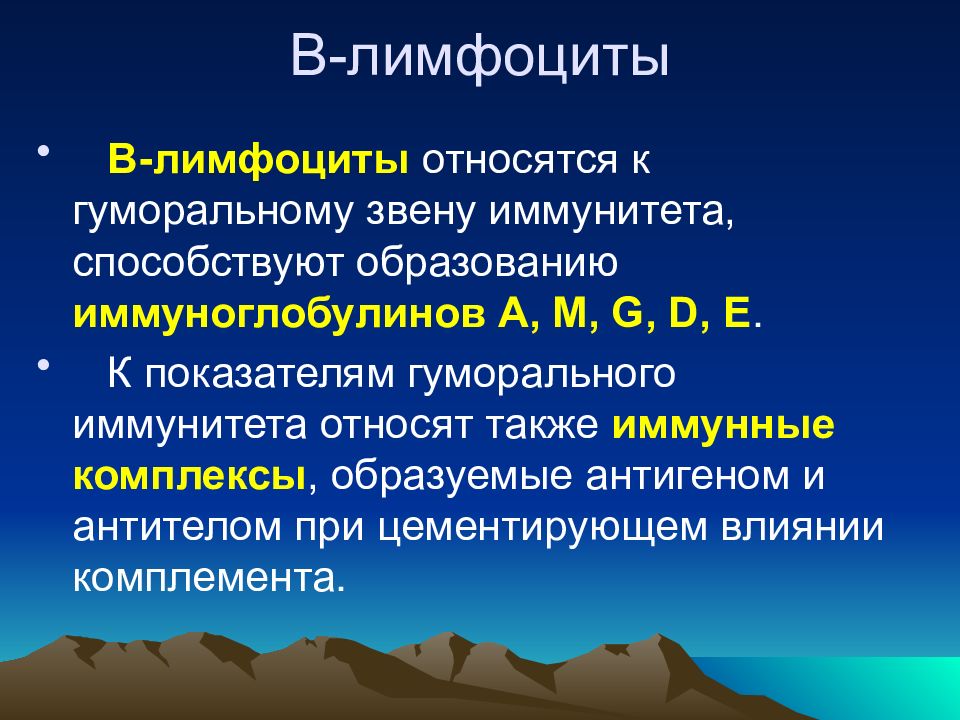

Слайд 28: В-лимфоциты

В-лимфоциты относятся к гуморальному звену иммунитета, способствуют образованию иммуноглобулинов A, M, G, D, E. К показателям гуморального иммунитета относят также иммунные комплексы, образуемые антигеном и антителом при цементирующем влиянии комплемента.

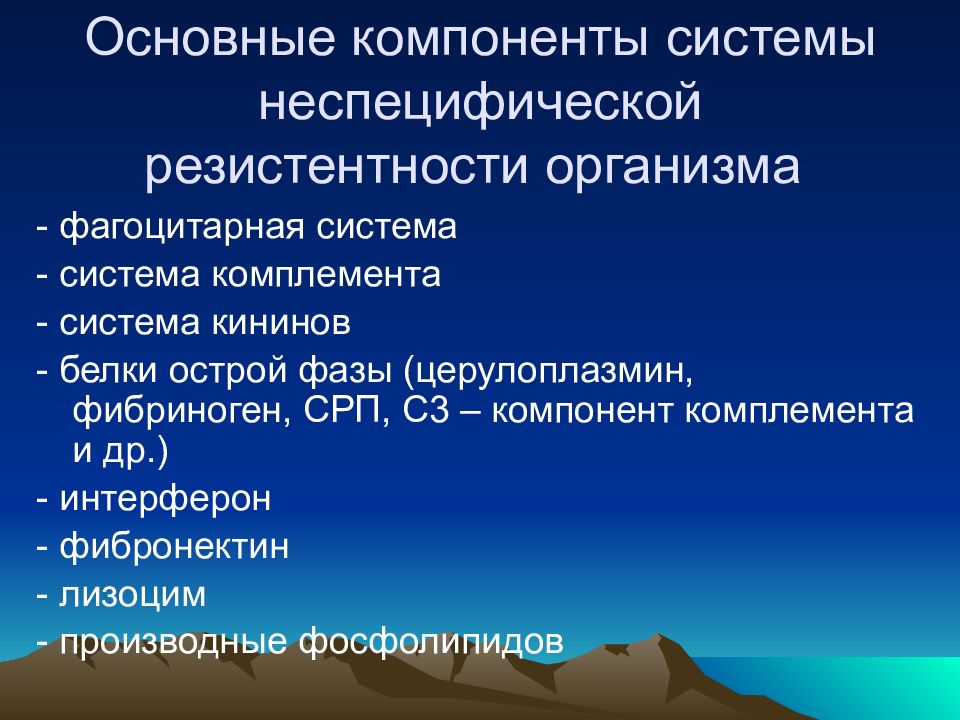

Слайд 29: Основные компоненты системы неспецифической резистентности организма

- фагоцитарная система - система комплемента - система кининов - белки острой фазы (церулоплазмин, фибриноген, СРП, С3 – компонент комплемента и др.) - интерферон - фибронектин - лизоцим - производные фосфолипидов

Слайд 30: Схема иммунного ответа

1. Вирус (бактерия), попавший в организм, заражает клетки тела и одновременно захватывается вспомогательными макрофагами. Макрофаги расщепляют возбудителя, а его антигенные детерминанты встраиваются в собственный антигенный комплекс.

Слайд 31

2. На такой антигенный комплекс реагирует часть Т-хелперов (индукторов), начиная вырабатывать интерферон. Интерферон активирует макрофаги, побуждая их к выработке интерлейкина-1. ИЛ-1 стимулирует синтез белков острой фазы в печени, является активатором основной части Т-хелперов.

Слайд 32

3. Стимулированные Т-хелперы секретируют интерлейкин-2, который является фактором роста и созревания всех лимфоцитов, а также другие факторы иммунного ответа.

Слайд 33

4. Т-хелперы, активированные ИЛ-2, продуцируют ряд хелперных факторов, стимулирующих созревание В-лимфоцитов. Последние, достигнув зрелости, превращаются в плазматические клетки, производящие антитела специально к данному антигену. В последующем иммунный комплекс, состоящий из антигена, антитела и комплемента, элиминируется фагоцитами из организма.

Слайд 34

5. Одновременно под воздействием ИЛ-2 происходит размножение и созревание клона Т-киллеров, предназначенных для уничтожения именно этого антигена.

Слайд 35

6. Одновременно под воздействием ИЛ-2 происходит размножение и созревание клона Т-супрессоров. Последние останавливают синтез лимфокинов.

Слайд 36

В результате этого, а также вследствие удаления антигена из организма, иммунная реакция останавливается, но остаются клетки памяти, способные быстро отвечать на повторное попадание данного антигена в организм.

Слайд 37: Иммунная память

возникает при контакте с антигеном, при иммунизации, проявляется в быстром и интенсивном ответе при повторной встрече с антигеном

Слайд 39: ИММУННЫЙ СТАТУС

это совокупность лабораторных показателей, характеризующих количественное и качественное состояние клеток иммунной системы

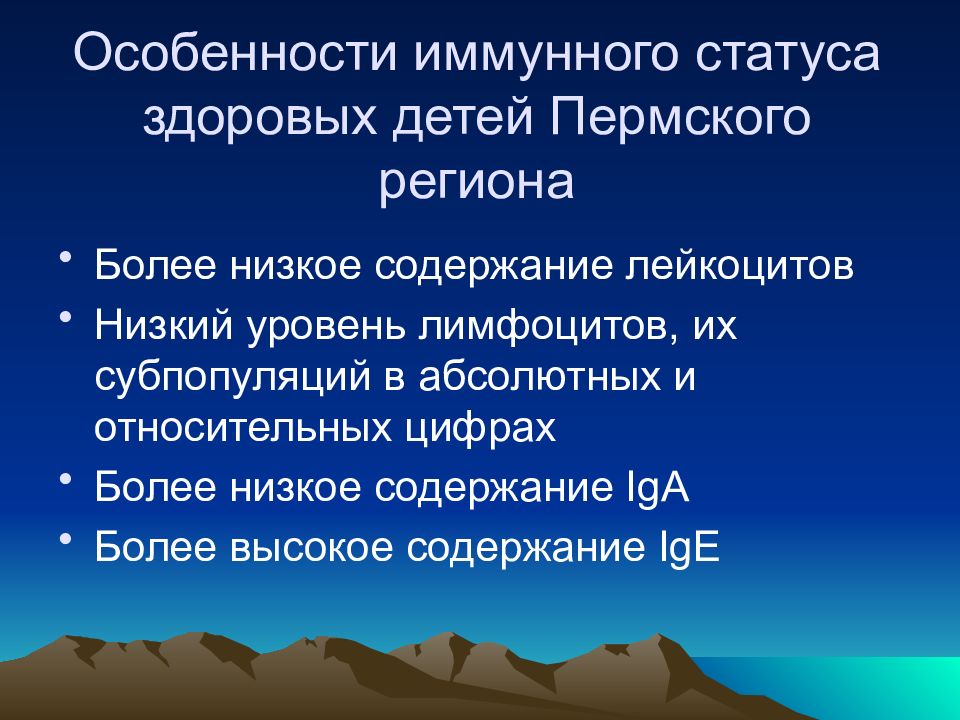

Слайд 40: Особенности иммунного статуса здоровых детей Пермского региона

Более низкое содержание лейкоцитов Низкий уровень лимфоцитов, их субпопуляций в абсолютных и относительных цифрах Более низкое содержание IgA Более высокое содержание IgE

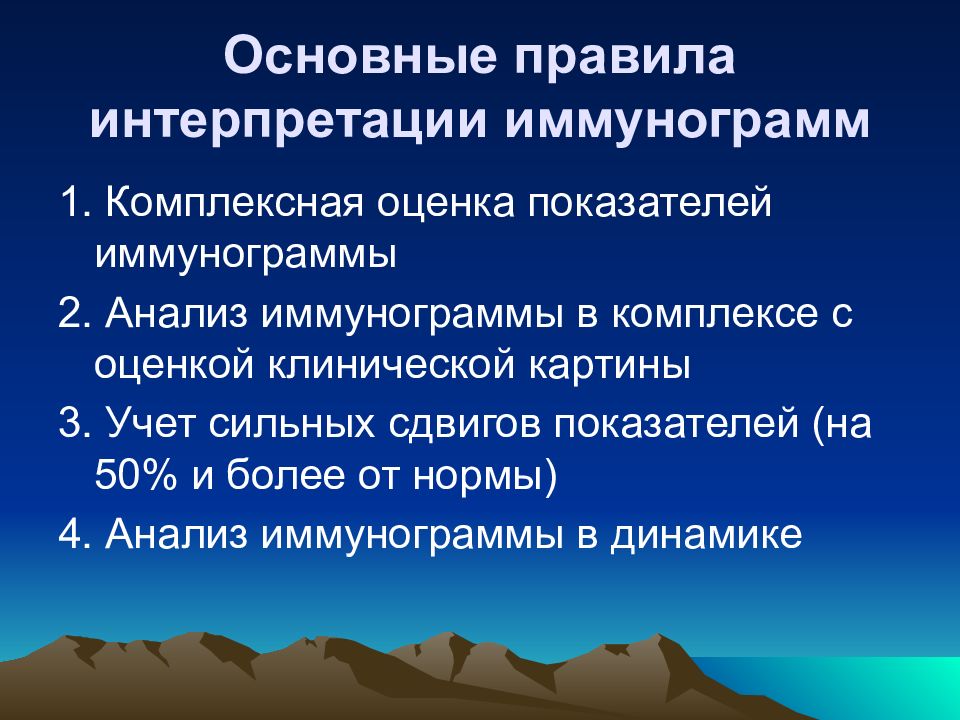

Слайд 41: Основные правила интерпретации иммунограмм

1. Комплексная оценка показателей иммунограммы 2. Анализ иммунограммы в комплексе с оценкой клинической картины 3. Учет сильных сдвигов показателей (на 50% и более от нормы) 4. Анализ иммунограммы в динамике

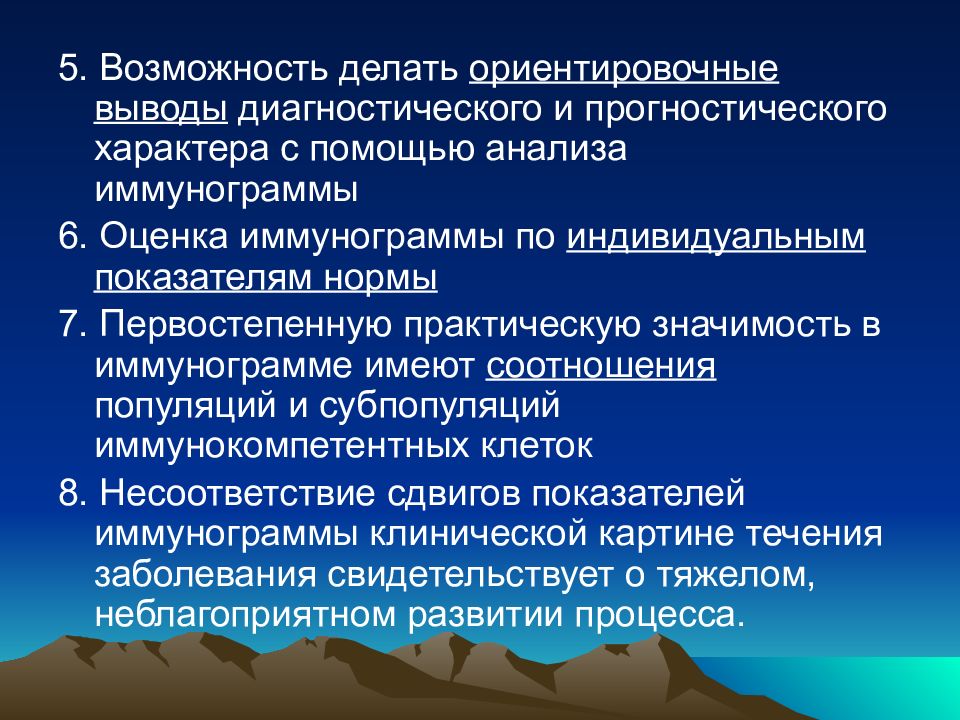

Слайд 42

5. Возможность делать ориентировочные выводы диагностического и прогностического характера с помощью анализа иммунограммы 6. Оценка иммунограммы по индивидуальным показателям нормы 7. Первостепенную практическую значимость в иммунограмме имеют соотношения популяций и субпопуляций иммунокомпетентных клеток 8. Несоответствие сдвигов показателей иммунограммы клинической картине течения заболевания свидетельствует о тяжелом, неблагоприятном развитии процесса.

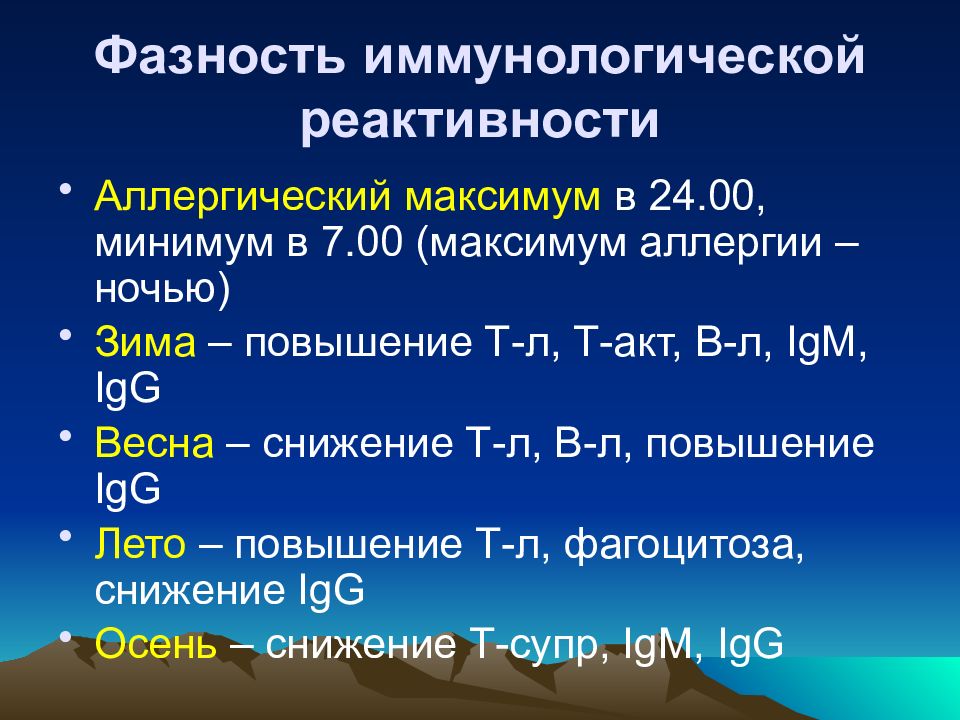

Слайд 43: Фазность иммунологической реактивности

Аллергический максимум в 24.00, минимум в 7.00 (максимум аллергии – ночью) Зима – повышение Т-л, Т-акт, В-л, Ig М, IgG Весна – снижение Т-л, В-л, повышение IgG Лето – повышение Т-л, фагоцитоза, снижение IgG Осень – снижение Т-супр, Ig М, IgG

Слайд 44: Двухэтапный алгоритм оценки иммунологического статуса человека

Скрининговое обследование больших групп людей с целью выявления грубых иммунологических дефектов (с помощью тестов первого уровня) Последующее углубленное обследование отобранных на первом этапе лиц (тесты второго уровня)

Слайд 45: Иммунологические методики

Функциональные - изучают пролиферацию лимфоидных клеток, их иммунорегуляторную активность, продукцию антител и цитокинов и т.д. Морфологические – изучают особенности структуры цитоплазматической мембраны лимфоцита, его внутриклеточную организацию (многочисленные варианты тестов розеткообразования, а также выявление различных поверхностных антигенов лимфоцитов с помощью моноклональных антител).

Слайд 46

Т-лимфоциты – CD 2, CD 3 Т-хелперы – CD 4 Т-супрессоры – CD 8 Зрелые В-лимфоциты – CD 21 CD – кластеры дифференцировки

Слайд 47: Тесты 1 уровня

определение количества лейкоцитов лейкоформулы количества лимфоцитов Т-лимфоцитов общих В-лимфоцитов Т активных лимфоцитов Т-хелперов (тфр) Т-супрессоров (тфч) Т-термостабильных лимфоцитов ЦИК иммуноглобулинов A, M, G фагоцитоза (о количестве - % фагоцитоза, о качестве - ФИ, ФЧ).

Слайд 48: Тесты 2 уровня

определение функциональной активности клеток, их способности к иммунному ответу изучение состава мембран, рецепторов, ферментов лимфоцитов

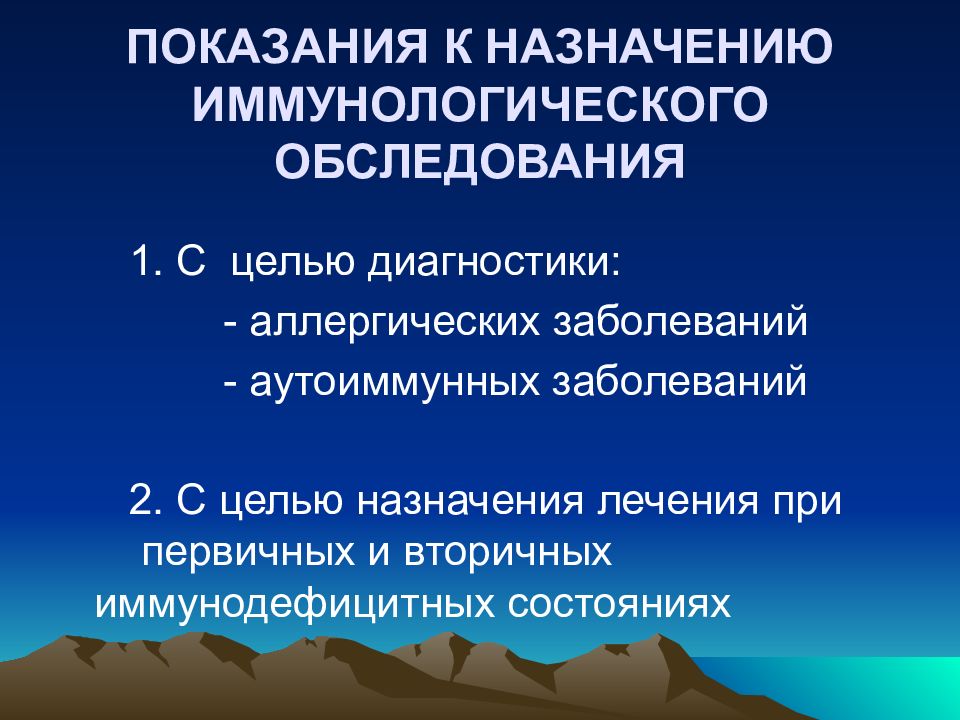

Слайд 49: ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. С целью диагностики: - аллергических заболеваний - аутоиммунных заболеваний 2. С целью назначения лечения при первичных и вторичных иммунодефицитных состояниях

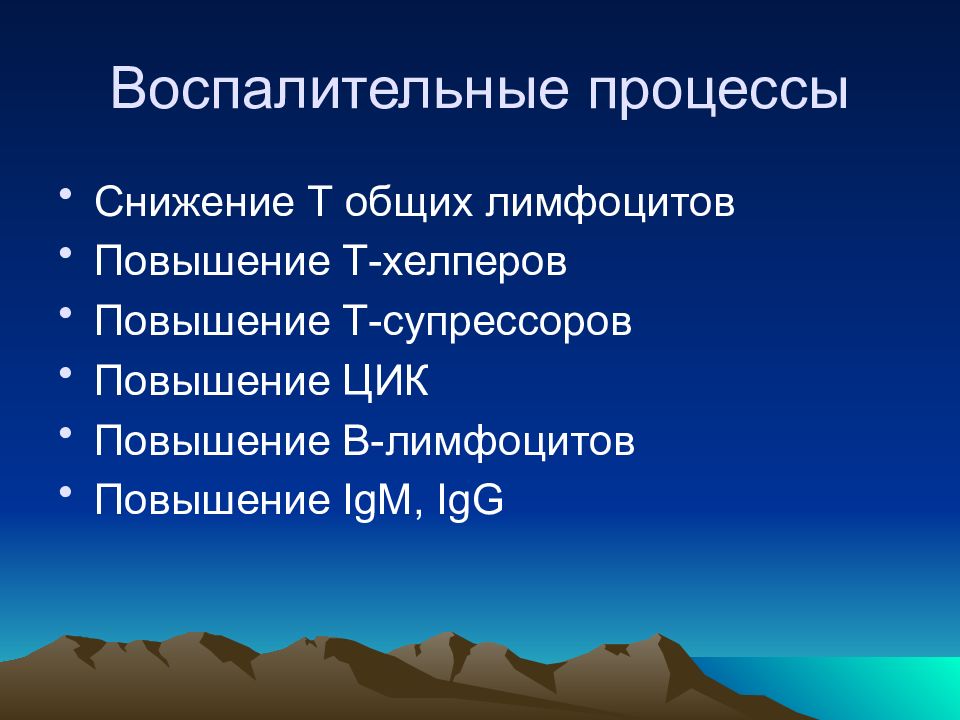

Слайд 51: Воспалительные процессы

Снижение Т общих лимфоцитов Повышение Т-хелперов Повышение Т-супрессоров Повышение ЦИК Повышение В-лимфоцитов Повышение Ig М, IgG

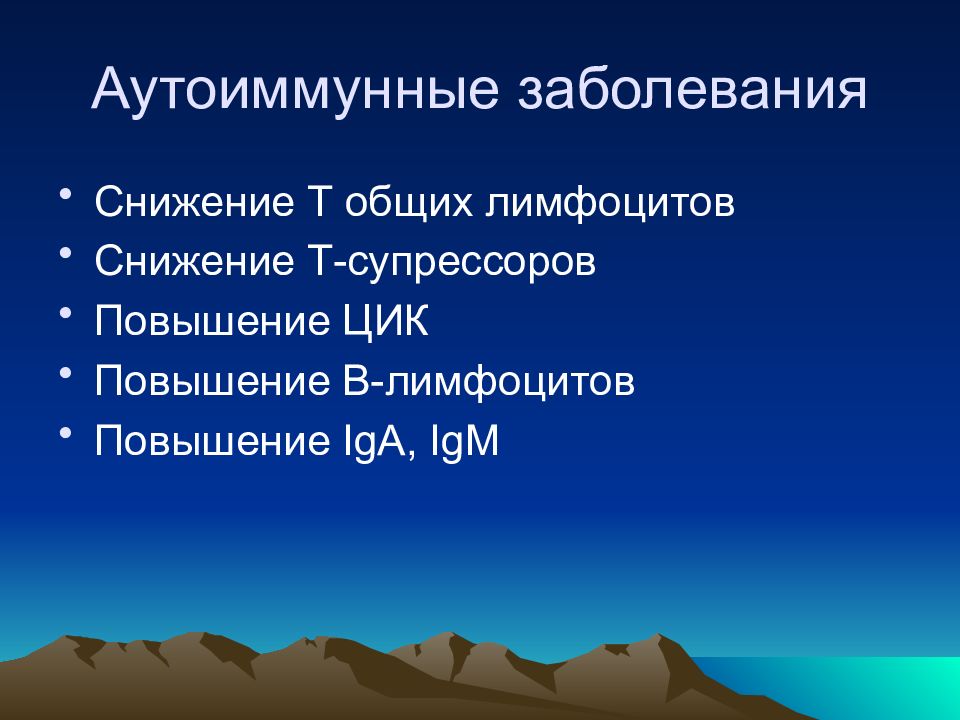

Слайд 52: Аутоиммунные заболевания

Снижение Т общих лимфоцитов Снижение Т-супрессоров Повышение ЦИК Повышение В-лимфоцитов Повышение Ig А, Ig М

Слайд 53: Аллергические заболевания

Снижение Ig А Повышение ЦИК Повышение Ig Е Нарушение соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов (повышение Т-хелперов, снижение Т-супрессоров)

Слайд 54: Иммунодефициты

Снижение Т общих лимфоцитов Снижение Т-супрессоров Снижение Т-хелперов Снижение В-лимфоцитов Снижение Ig А, Ig М, IgG

Слайд 55: Иммунодефицитные состояния

Обширная группа самостоятельных заболеваний (нозологических форм) и сопутствующих синдромов, общими признаками которых является недостаточность системы иммунитета, неспособность организма противостоять чужеродной антигенной агрессии.

Слайд 56: Первичные ИДС

Частота врожденных иммунодефицитных состояний составляет примерно 2:1000. Большинство детей с первичными ИДС погибают на 1 году жизни, чаще от инфекции.

Слайд 57: Группы первичных иммунодефицитных состояний

Дефект Т-лимфоцитов Недостаточность В-лимфоцитов и нарушение синтеза антител Комбинированные нарушения Дефекты фагоцитарной системы Неклассифицируемые первичные иммунодефицитные состояния

Слайд 58: Первичная а- -глобулинемия (болезнь Брутона)

Общее содержание -глобулина в крови ребенка составляет менее 2 г/л. Тип наследования рецессивный, сцепленный с х-хромосомой. Заболевание встречается только у мальчиков. Дети могут удовлетворительно развиваться до 2-3 лет, хотя чаще наблюдаются ранние проявления заболевания в первые месяцы жизни. Отмечается низкая сопротивляемость к бактериальным инфекциям (рецидивирующие пневмонии, отиты, пиодермия, сепсис). Резистентность к вирусам сохранена.

Слайд 59

У детей старше 3 лет – хроническая пневмония, аутоиммунные заболевания. Не бывает аденоидов, гипертрофии миндалин. Никогда не увеличиваются лимфатические узлы, печень, селезенка. Могут развиваться аллергические реакции на антибиотики, химиопрепараты. Чаще, чем в общей популяции, встречаются аллергические заболевания.

Слайд 60: Селективный дефицит IgA

Самая частая аномалия иммунной системы (1:100 – 1:700). Для селективного дефицита IgA характерны низкое содержание его в крови (менее 50 мг/л), отсутствие сопутствующего дефицита других классов иммуноглобулинов, нормальная способность организма к продукции антител, мало измененные показатели клеточного иммунитета. Характерны рецидивирующие и хронические заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов. Развиваются дисбактериоз и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Слайд 61: Синдром Луи-Бар (дефицит IgA и синдром атаксии - телеангиэктазии)

Характерны нарушения походки, замедленность произвольных движений, гиперкинезы, симптомы ВСД. Телеангиэктазии представляют собой дисплазию сосудов эктомезодермального типа. У многих детей отмечаются вялотекущие пневмонии. Больные отстают в физическом развитии. Отмечается гипоплазия вилочковой железы, лимфатических узлов, селезенки.

Слайд 62: Гипер-IgE-синдром (синдром Джоба)

Заболевание проявляется в первые месяцы жизни пиодермией с генерализованным экзематозным дерматитом (60-70% - мальчики). Поражается кожа лица, волосистой части головы, шеи. Кожные процессы сопровождаются сильным зудом. Типичны повторные пневмонии, рецидивирующие отиты, синуситы, хронический ринит, конъюнктивит. Несмотря на повышение содержания IgE в крови, проявления атопии отсутствуют, бронхиальная астма и атопический дерматит не развиваются. Отмечается сниженная продукция антител класса IgG.

Слайд 63: Синдром Ди Джорджа (врожденное отсутствие вилочковой железы и паращитовидных желез)

Обычно наблюдаются спорадические случаи, чаще болеют девочки. Заболевание проявляется в периоде новорожденности (гипо-Са-емия, судороги, признаки кандидамикоза, инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, упорные расстройства пищеварения). Нередко синдром Ди Джорджа сочетается с врожденными пороками крупных сосудов и сердца. Число лимфоцитов в периферической крови значительно снижено (до 1,5·10 9/л ).

Слайд 64: Вторичная иммунологическая недостаточность

Приобретенное состояние, причиной которого могут быть: Лекарственная терапия Неполноценное питание Заболевания вирусно-бактериальной природы Радиация и воздействие рентгеновских лучей Гиперинсоляция Операции, ожоги, стресс, кровопотеря, употребление наркотиков и др.

Слайд 65

Для вторичных ИДС характерно, что при проведении в динамике исследования иммунограммы в серии анализов отмечаются изменения показателей, имеющие стойкий характер. Это свидетельствует о необходимости назначения иммунокоррегирующей терапии.

Слайд 66: Коррекция иммунной системы -

это направленное воздействие на иммунитет. Оно может идти в трех направлениях: стимуляция – иммуностимуляция подавление – иммуносупрессия заместительная терапия Воздействие по всем направлениям - иммуномодуляция

Слайд 67: ИММУНОСУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Иммунодепрессивным действием обладают: антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, левомицитин), сульфаниламидные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, рентгеноконтрастные вещества, большие дозы любых препаратов.

Слайд 68: Группы препаратов иммунодепрессивного действия

препараты общего антипролиферативного действия препараты, избирательно подавляющие функцию иммунной системы

Слайд 69: Препараты общего антипролиферативного действия

глюкокортикоиды, анкилирующие соединения (циклофосфан, хлорбутин=лейкеран), антиметаболиты (6-меркаптопурин, азатиоприн, метотрексат).

Слайд 70: Препараты, избирательно подавляющие функцию иммунной системы

специфические антибиотики (циклоспорин, актиномицин) угнетают Т-хелперы, В-л, подавляют образование антител, угнетают выработку медиаторов воспаления; биогенные препараты : - антилимфоцитарная сыворотка; - антилимфоцитарный глобулин, - антилимфолин-Кр; СИТ, гистоглобулин, аллергоглобулин, ингибиторы аллергических реакций (интал, кетотифен=задитен, антигистаминные препараты).

Слайд 71: ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Должны обладать следующими свойствами: а) усиливать обмен веществ и белковый синтез через любое звено. Тем самым активируются различные компоненты иммунной системы, повышается резистентность организма; б) эти средства должны быть принципиально антигенно новыми для организма, т.е. человек раньше с ним никогда не встречался. Тогда этот антигенный материал вызовет сильнейшую реакцию, выработку иммунных факторов и проявится иммуностимулирующий эффект.

Слайд 72: 1. Препараты, стимулирующие все звенья иммунитета

Стимуляторы ЦНС = общие адаптогены (жень-шень, элеутерококк, левзея, китайский лимонник, заманиха, пантокрин). Они стимулируют ЦНС, усиливают обменные процессы, следовательно, усиливают иммунный синтез. Дозировка: количество капель соответствуют количеству лет ребенка, назначают их в первой половине дня. Курс 1 месяц.

Слайд 73

Витамины (группа В, С, А), будучи катализаторами и регуляторами биохимических процессов, влияют на функцию иммунной системы. Вит С - обладает антиоксидантной активностью, стимулирует фагоцитоз и миграцию, а также дифференцировку лимфоидных клеток. Вит Е (токоферол) - усиливает активность Т-хелперов, стимулирует синтез антител. Вит А - стимулирует активность неспецифических факторов защиты, антителогенез. Вит группы В (ККБ=В 1, В 2, В 6, В 12, Вс, В 15, РР) являются коферментами различных реакций. При использовании поливитаминов предпочтение отдается тем, в состав которых входят микроэлементы: литий, медь, цинк, кобальт, железо, йод.

Слайд 74

Анаболические стероидные препараты (неробол, нероболил, ретаболил). Редко используются как иммуностимуляторы. Эстрагенные гормоны. Для целей иммуностимуляции не применяются. Однако о них надо помнить при планировании, например, операции. На фоне эстрагенной фазы цикла у женщин показатели иммунитета намного выше нормативных.

Слайд 75

Производные пурина, пиримидина (метилурацил, оротат калия) и карнитин, бета-каротин, ветарон. Обладают анаболической и антикатаболитической активностью. Стимулируют лейкопоэз (клеточные и гуморальные факторы защиты). Последние 3 являются производными вит А - стимулируют рост, белковый обмен. Их назначают, если необходимо усилить рост ребенка. Энергосодержащие препараты (АТФ, фосфаден, фосфобион, этаден) - усиливают обменные процессы.

Слайд 76

Биогенные стимуляторы - это вещества, образующиеся в определенных условиях в изолированных тканях животного и растительного происхождения и способные при введении в организм оказывать стимулирующее влияние. Алоэ, амниоцен, апилак, бефунгин, вулнузан, гумизоль, сок каланхоэ, пеноидин, плазмол, полибиолин, прополис, румалон, солкосерил=актовегин, спленин, стекловидное тело, торфот, ФиБС, хонсурид, пропермил, мумие, катрек и др.

Слайд 77: 2. ПРЕПАРАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ФАГОЦИТОЗ

Нуклеинат натрия - стимулирует миграцию стволовых клеток, фагоцитарную активность макрофагов и активность факторов неспецифической защиты. Нагипол Дибазол - усиливает синтез нуклеиновых кислот, белков. Стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов, макрофагов. Микробные липополисахариды грамотрицательных бактерий (продигиазан, пирогенал). Стимулируют фагоцитарную активность макрофагов, активность их лизосомальных ферментов. Полиоксидоний, Ликопид

Слайд 78: 3. ПРЕПАРАТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ Т-ЛИМФОЦИТАРНОЕ ЗВЕНО

Производные имидазола (левамизол = декарис) - влияет на метаболизм и функцию Т-л, увеличивая их число в периферической крови, подавляет Т-супрессоры Дибазол Препараты тимуса (Т-активин, тималин=тимарин, тимоптин, тимоген) - активируют Т-л, нормализуют соотношение Т- и В-л, усиливают фагоцитоз.

Слайд 80: ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Препараты тимуса 2. Иммуноглобулины, в том числе специфические, но они угнетают выработку собственных антител 3. Пентоглобины ( препараты Ig M) 4. Реаферон 5. Интерфероны 6. Чистые интерлейкины I и II 7. Препараты -глобулина для внутривенного введения (гамма-иммун, сандоглобин, гаммавенин, интраглобулин, травенол, полииммуноглобулин).