Первый слайд презентации

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина Медицинский факультет Кафедра хирургических болезней Лекция №4 Авторы лекции: В.П. Дейниховский, Е.Н. Свидко

Слайд 2: План лекции

Анатомия и заболевания сетчатки Анатомия и заболевания зрительного пути Офтальмоонкология Травмы глаз

Слайд 3: I. Сетчатка (лат. retina )

внутренняя оболочка глазного яблока обеспечивает зрительное восприятие за счет преобразования световой энергии в энергию нервного импульса, передающегося по цепи нейронов (нервных клеток) в кору головного мозга. наиболее прочно связана с подлежащими оболочками глазного яблока по краю диска зрительного нерва и в области зубчатой линии. толщина сетчатки на разных участках неодинакова: у края диска зрительного нерва она составляет 0,4- 0,5 мм, в центральной ямке 0,2- 0,25 мм, в ямочке всего 0,07- 0,08 мм, в области зубчатой линии около 0,1 мм.

Слайд 4

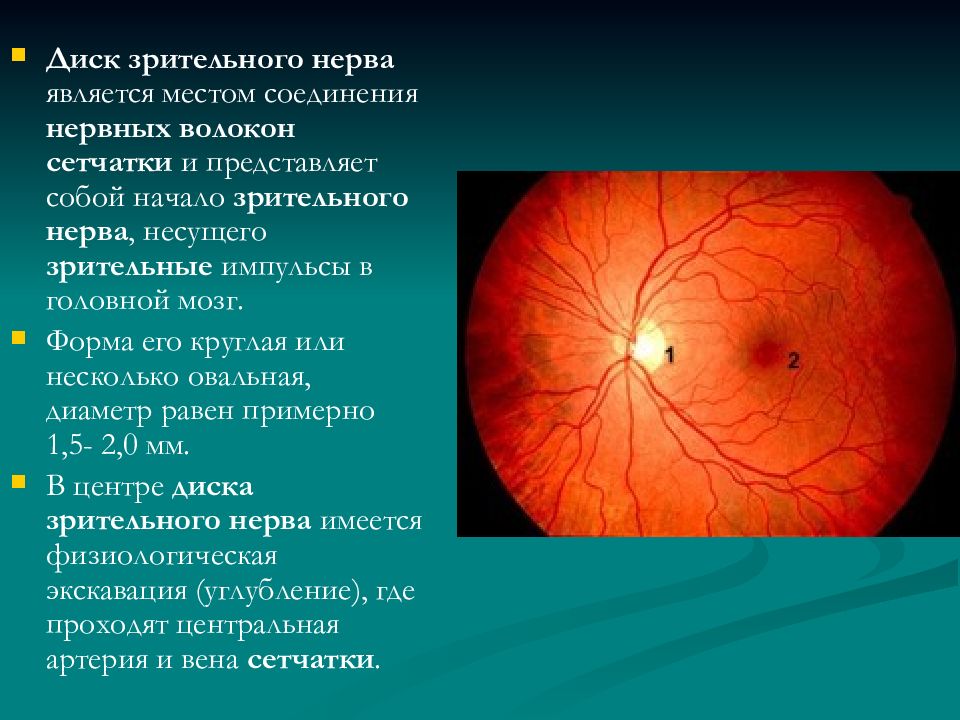

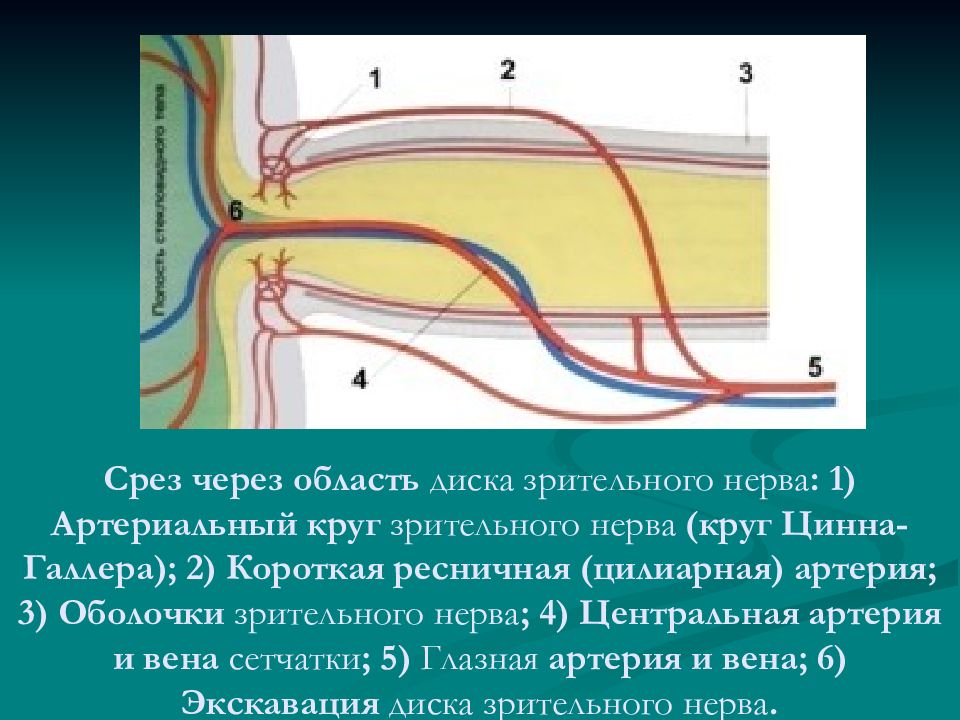

Диск зрительного нерва является местом соединения нервных волокон сетчатки и представляет собой начало зрительного нерва, несущего зрительные импульсы в головной мозг. Форма его круглая или несколько овальная, диаметр равен примерно 1,5- 2,0 мм. В центре диска зрительного нерва имеется физиологическая экскавация (углубление), где проходят центральная артерия и вена сетчатки.

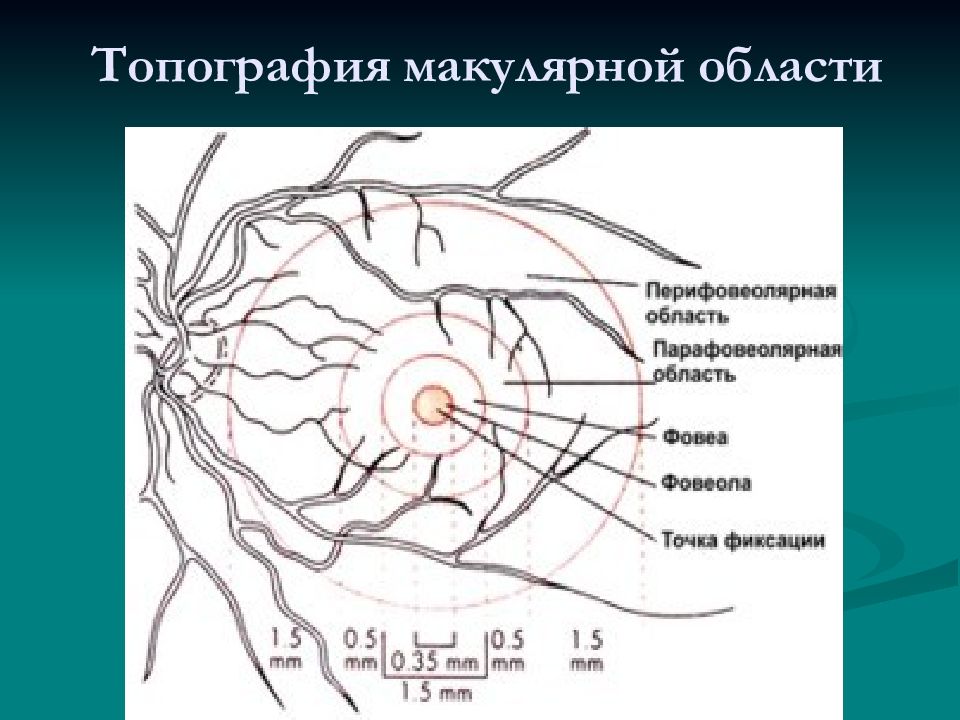

имеет форму горизонтального овала с диаметром около 5,5 мм В центре располагается углубление – центральная ямка (fovea), а на дне последней – ямочка (foveola) Фовеола располагается с височной стороны от диска зрительного нерва, на расстоянии приблизительно 4 мм. Особенность фовеолы заключается в том, что этой зоне плотность фоторецепторов максимальна и отсутствуют кровеносные сосуды. Эта область ответственна за цветовосприятие и высокую остроту зрения. Только изображение, фокусирующееся в макуле, может быть воспринято мозгом четко и ясно.

Слайд 8

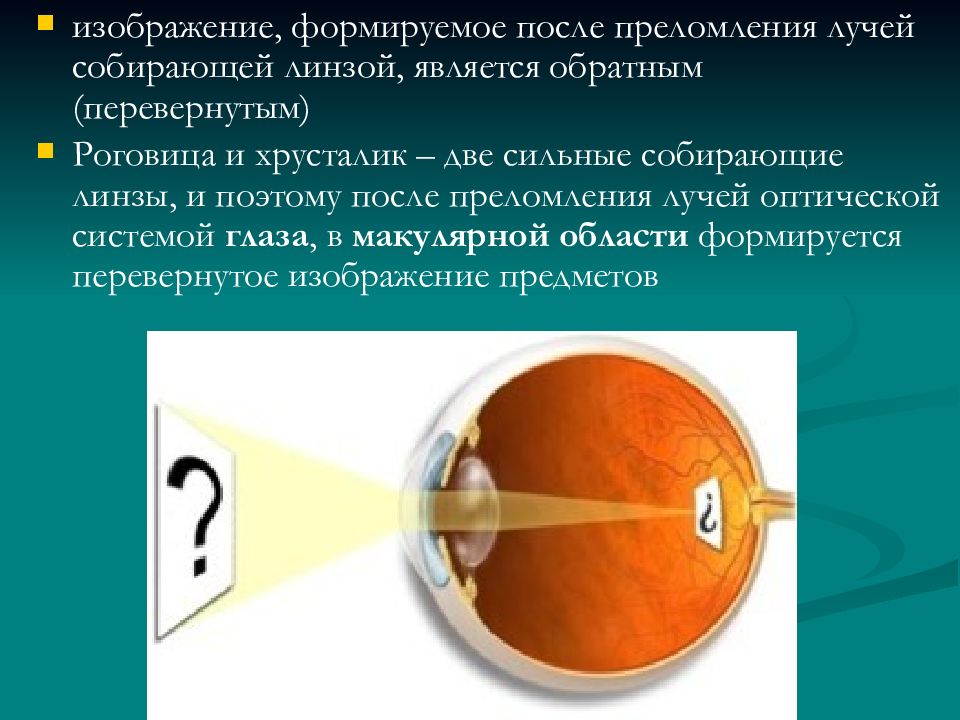

изображение, формируемое после преломления лучей собирающей линзой, является обратным (перевернутым) Роговица и хрусталик – две сильные собирающие линзы, и поэтому после преломления лучей оптической системой глаза, в макулярной области формируется перевернутое изображение предметов

Слайд 9: 10 слоев сетчатки

пигментный эпителий 2. слой палочек и колбочек 3. наружная глиальная пограничная мембрана 4. наружный зернистый слой 5. наружный сетчатый слой 6. внутренний зернистый слой 7. внутренний сетчатый слой 8. ганглионарный слой 9. слой нервных волокон 10. внутренняя глиальная пограничная мембрана

Слайд 10

Первым слоем сетчатки, непосредственно граничащим с подлежащей сосудистой оболочкой, является пигментный эпителий сетчатки. Это один слой плотно расположенных шестигранных клеток, содержащих большое количество пигмента. Клетки пигментного эпителия многофункциональны: они поглощают излишнее количество света, попадающего на фоторецепторы (для возникновения нервного импульса достаточно нескольких квантов света), участвуют в процессе разрушения погибших палочек и колбочек, в процессах их восстановления (регенерации), а также в метаболизме фоторецепторов (жизнедеятельности клетки). Клетки пигментного эпителия являются частью так называемого гематоретинального барьера, который обеспечивает избирательное поступление тех или иных веществ из кровеносных капилляров сосудистой оболочки в сетчатку.

Слайд 11

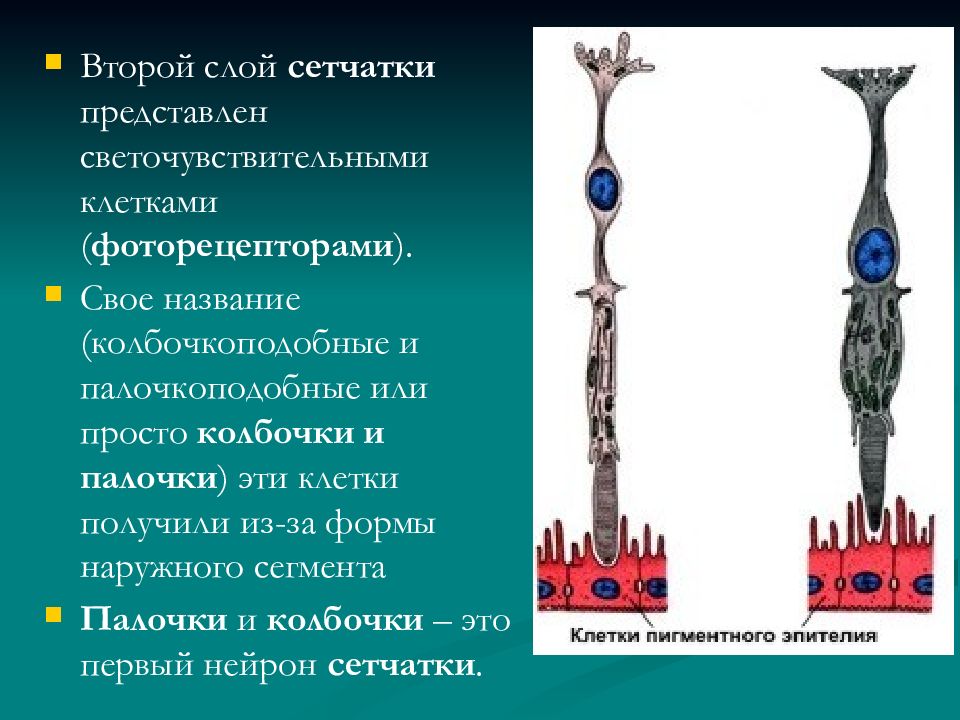

Второй слой сетчатки представлен светочувствительными клетками ( фоторецепторами ). Свое название (колбочкоподобные и палочкоподобные или просто колбочки и палочки ) эти клетки получили из-за формы наружного сегмента Палочки и колбочки – это первый нейрон сетчатки.

Слайд 12

Общее число палочек по всей сетчатке достигает 125-130 млн., а колбочек лишь около 6-7 млн. В пределах центральной ямки плотность колбочек достигает 110-150 тыс. на 1мм2, палочки полностью отсутствуют. При удалении от центральной ямки, плотность палочек увеличивается, а колбочек, наоборот, уменьшается. На периферии сетчатки в основном присутствуют палочки. Палочки и колбочки обладают различной световой чувствительностью: первые функционируют при низкой освещенности и ответственны за сумеречное зрение, вторые, напротив, могут функционировать лишь при достаточно ярком освещении (дневное зрение ).

Слайд 13

Колбочки обеспечивают цветовое зрение Выделяют «синие», «зеленые» и «красные» колбочки, в зависимости от длины световой волны, которая преимущественно поглощается их зрительным пигментом (иодопсин) Палочки не способны различать цвета и с их помощью мы видим в черно-белом цвете. Они содержат зрительный пигмент родопсин. Зрительные пигменты находятся в составе специальных мембранных дисков колбочек и палочек, которые располагаются в их наружных сегментах Диски палочек постоянно обновляются (каждые 40 минут возникает новый диск) при активном участии пигментного эпителия. Диски колбочек в процессе жизни клетки не обновляются, происходит лишь замещение некоторых их важных компонентов.

Слайд 14

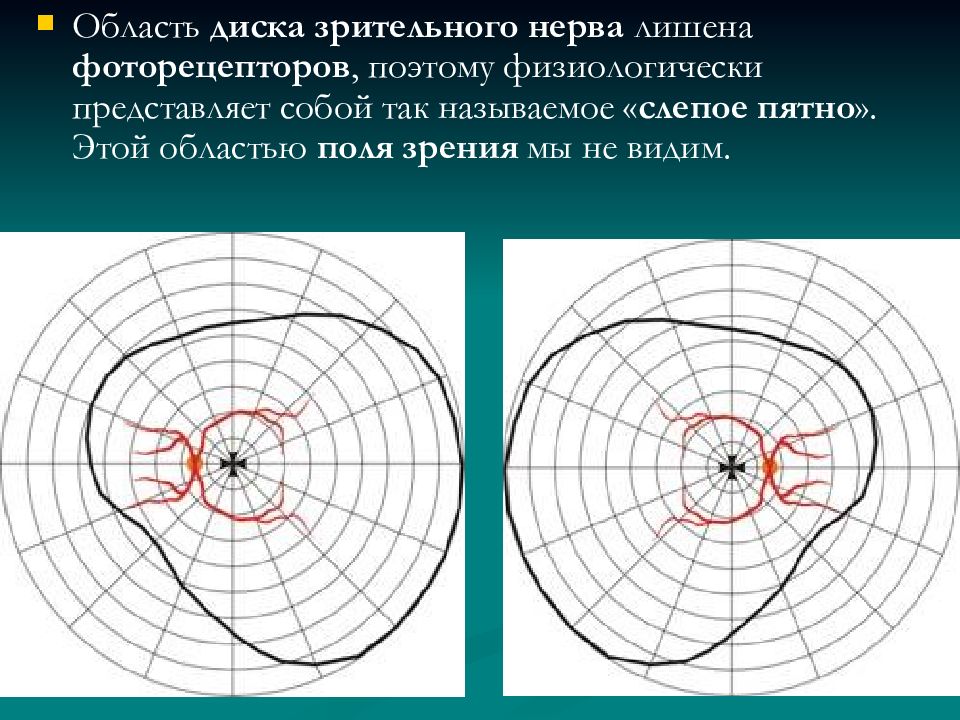

Область диска зрительного нерва лишена фоторецепторов, поэтому физиологически представляет собой так называемое « слепое пятно ». Этой областью поля зрения мы не видим.

Слайд 15

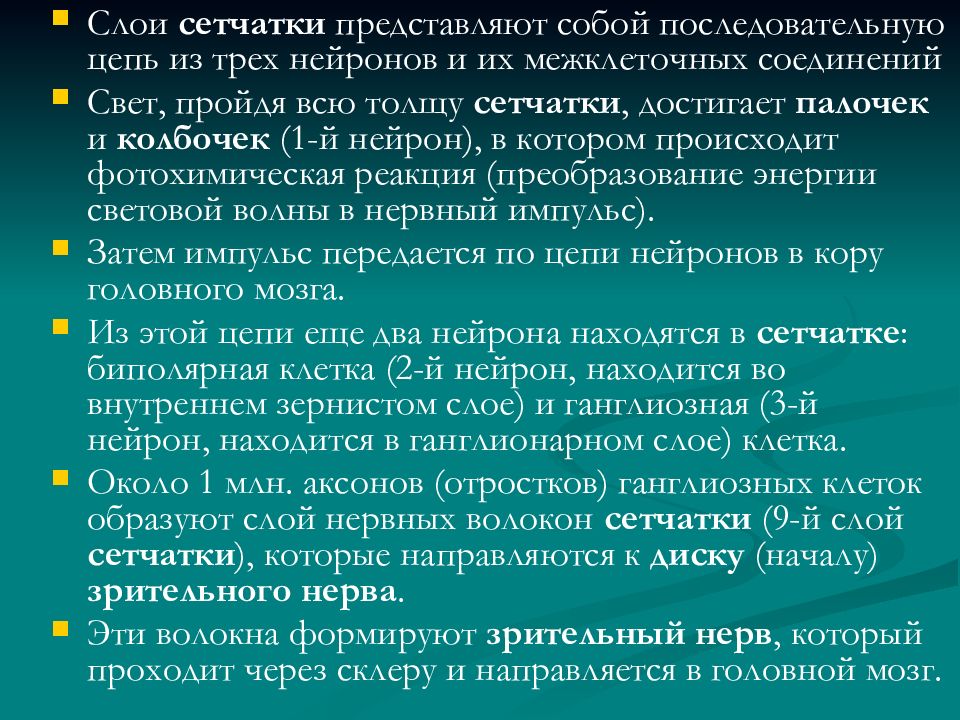

Слои сетчатки представляют собой последовательную цепь из трех нейронов и их межклеточных соединений Свет, пройдя всю толщу сетчатки, достигает палочек и колбочек (1-й нейрон), в котором происходит фотохимическая реакция (преобразование энергии световой волны в нервный импульс). Затем импульс передается по цепи нейронов в кору головного мозга. Из этой цепи еще два нейрона находятся в сетчатке : биполярная клетка (2-й нейрон, находится во внутреннем зернистом слое) и ганглиозная (3-й нейрон, находится в ганглионарном слое) клетка. Около 1 млн. аксонов (отростков) ганглиозных клеток образуют слой нервных волокон сетчатки (9-й слой сетчатки ), которые направляются к диску (началу) зрительного нерва. Эти волокна формируют зрительный нерв, который проходит через склеру и направляется в головной мозг.

Слайд 16

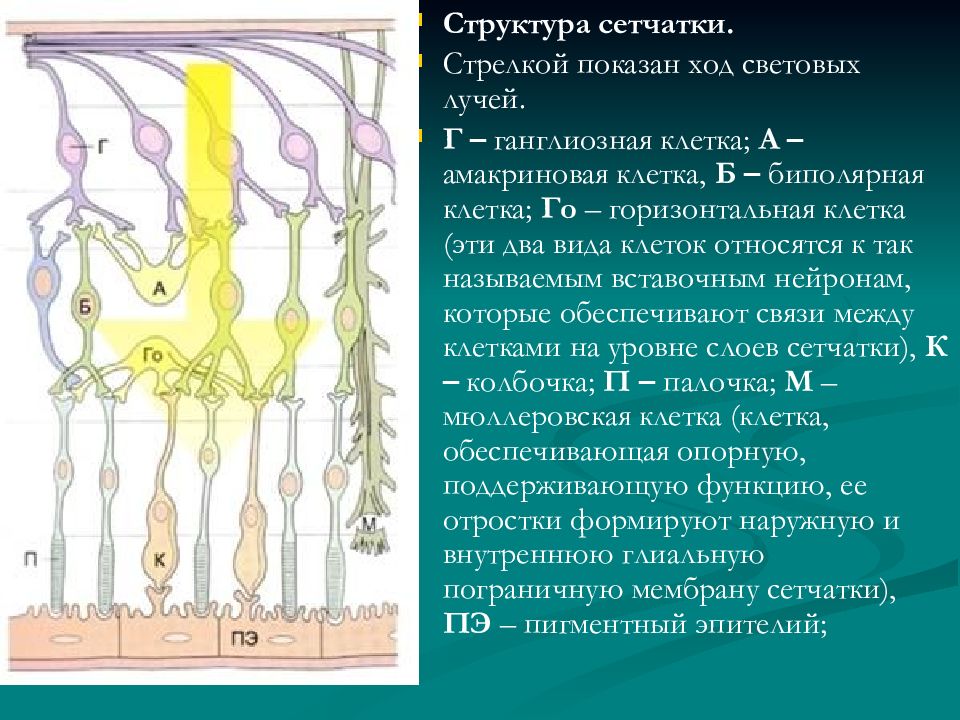

Структура сетчатки. Стрелкой показан ход световых лучей. Г – ганглиозная клетка; А – амакриновая клетка, Б – биполярная клетка; Го – горизонтальная клетка (эти два вида клеток относятся к так называемым вставочным нейронам, которые обеспечивают связи между клетками на уровне слоев сетчатки), К – колбочка; П – палочка; М – мюллеровская клетка (клетка, обеспечивающая опорную, поддерживающую функцию, ее отростки формируют наружную и внутреннюю глиальную пограничную мембрану сетчатки), ПЭ – пигментный эпителий;

Слайд 17: Кровоснабжение

система центральной артерии сетчатки и сосуды подлежащей сосудистой оболочки Наружная часть сетчатки, включающая первые ее 3 слоя, питается из сосудистой оболочки Внутренняя часть сетчатки (последующие 7 слоев) получает питание из центральной артерии сетчатки, которая проникает в глазное яблоко через диск зрительного нерва.

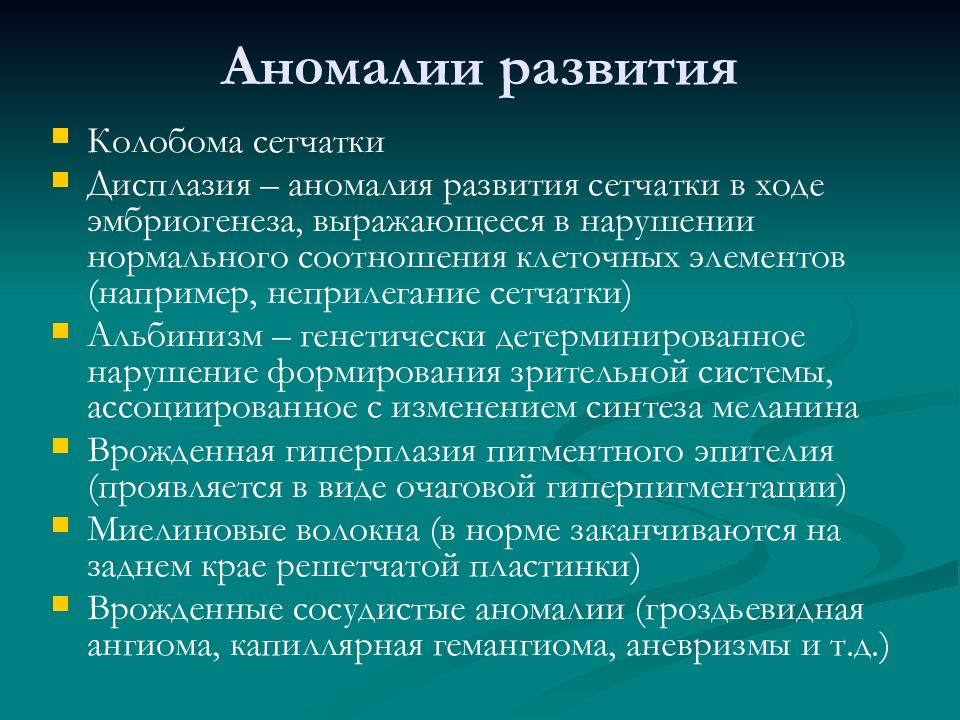

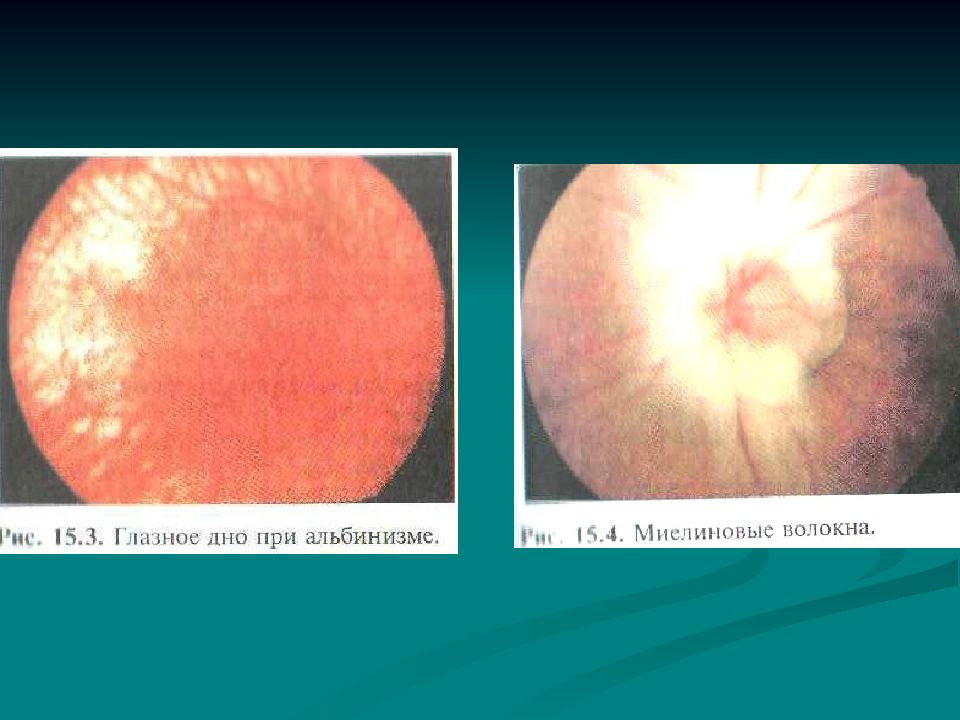

Слайд 18: Аномалии развития

Колобома сетчатки Дисплазия – аномалия развития сетчатки в ходе эмбриогенеза, выражающееся в нарушении нормального соотношения клеточных элементов (например, неприлегание сетчатки) Альбинизм – генетически детерминированное нарушение формирования зрительной системы, ассоциированное с изменением синтеза меланина Врожденная гиперплазия пигментного эпителия (проявляется в виде очаговой гиперпигментации) Миелиновые волокна (в норме заканчиваются на заднем крае решетчатой пластинки) Врожденные сосудистые аномалии (гроздьевидная ангиома, капиллярная гемангиома, аневризмы и т.д.)

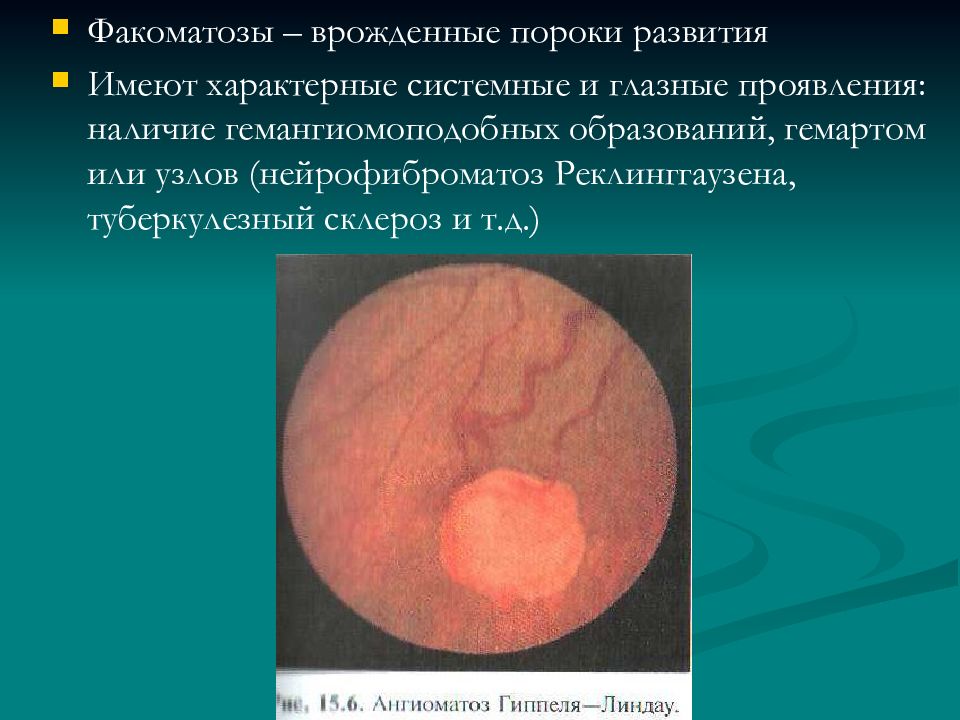

Слайд 20

Факоматозы – врожденные пороки развития Имеют характерные системные и глазные проявления: наличие гемангиомоподобных образований, гемартом или узлов (нейрофиброматоз Реклинггаузена, туберкулезный склероз и т.д.)

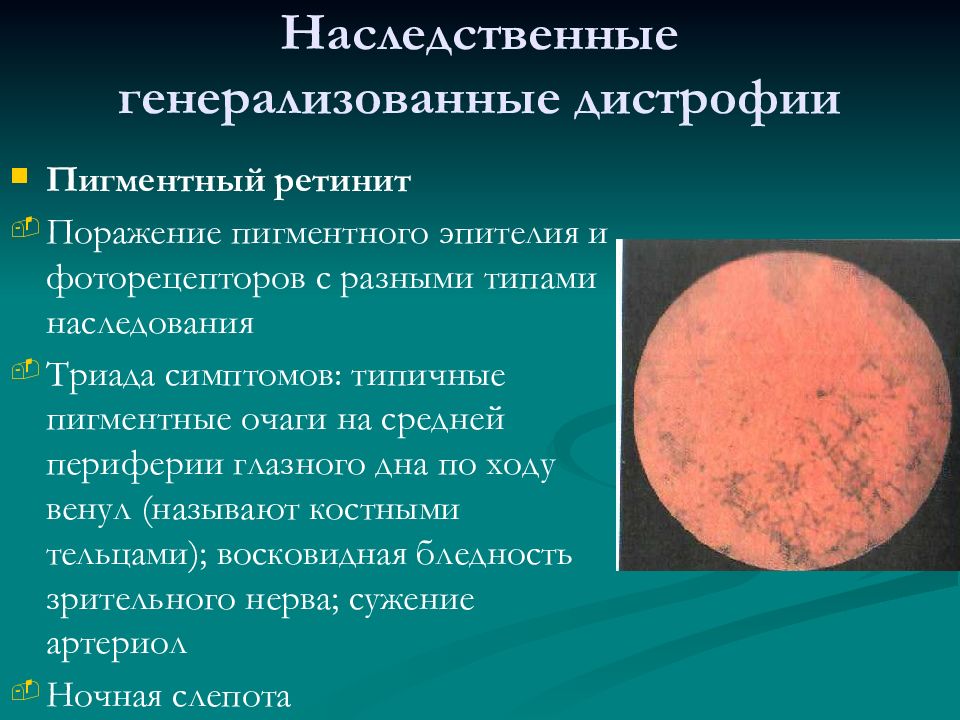

Слайд 21: Наследственные генерализованные дистрофии

Пигментный ретинит Поражение пигментного эпителия и фоторецепторов с разными типами наследования Триада симптомов: типичные пигментные очаги на средней периферии глазного дна по ходу венул (называют костными тельцами); восковидная бледность зрительного нерва; сужение артериол Ночная слепота

Слайд 22

Фоторецепторные дисфункции А. Дисфункция палочковой системы. Врожденная стационарная ночная слепота (никталопия) С изменениями на глазном дне, без изменений и белоточечное глазное дно Б. Дисфункции колбочковой системы - Проявляется в нарушении цветовосприятия или полной ахромазией

Слайд 23: Наследственные периферические дистрофии сетчатки

Поражается оптически недеятельная часть сетчатки около зубчатой линии, вплоть до витреохориоретинальной дистрофии Х-хромосомный ювенильный ретиношизис Витреоретинальная дегенерация, сцепленная с полом Зрение снижается первой декаде жизни Основной клинический признак – расслоение сетчатки (в слое нервных волокон), результат дисфункции мюллеровских клеток Осложнение: отслойка сетчатки Лечение: хирургическое

Слайд 24

2. Болезнь Гольдмана-Фавре Прогрессирующая витреоретинальная дистрофия с аутосомно-рецессивным типом наследования Характеризуется сочетанием пигментного ретинита, ретиношизисом и изменениями в стекловидном теле Нередко наблюдается осложненная катаракта и отслойка сетчатки Плохое сумеречное зрение и ночная слепота Острота зрения снижена, скотомы, темновая адаптация нарушена 3. Болезнь Вагнера Витреоретинальная дистрофия с аутосомно-доминантным типом наследования Миопия часто высокой степени, ретиношизис, дистрофия сетчатки и пигментного эпителия

Слайд 25: Наследственные центральные дистрофии сетчатки

Заболевания, локализованные в центральном отделе сетчатки, характеризующиеся прогрессирующим течением, типичной офтальмоскопической картиной и сходной функциональной симптоматикой: снижение центрального зрения, снижение колбочковых компонентов Болезнь Штардгарта Дистрофия Беста Инволюционная макулярная дистрофия сетчатки

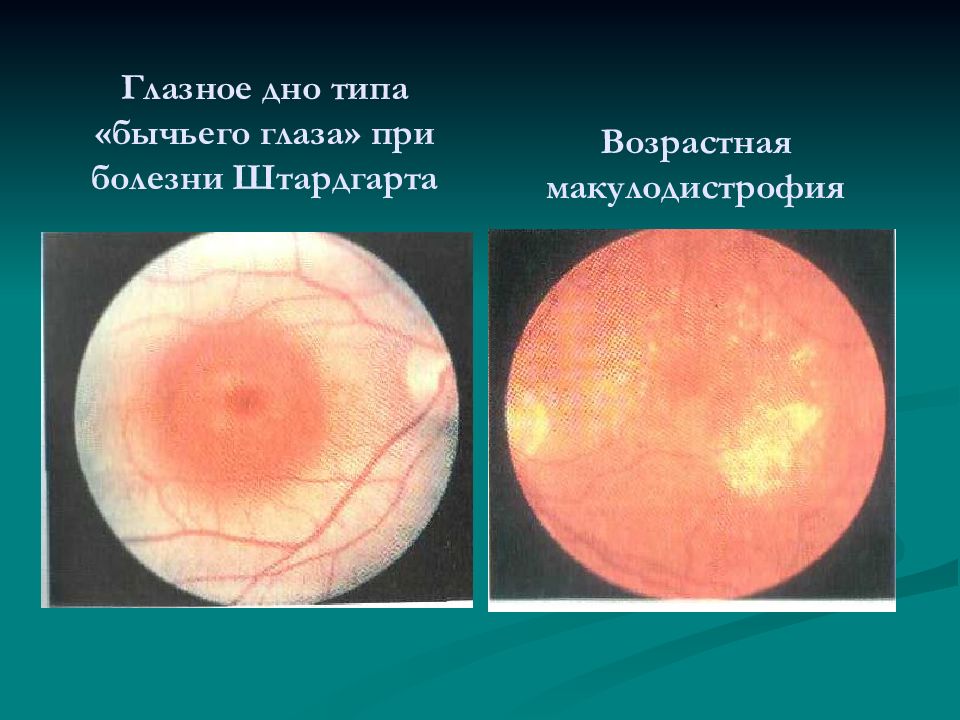

Слайд 26: Глазное дно типа «бычьего глаза» при болезни Штардгарта

Возрастная макулодистрофия

Слайд 27: Сосудистые заболевания сетчатки

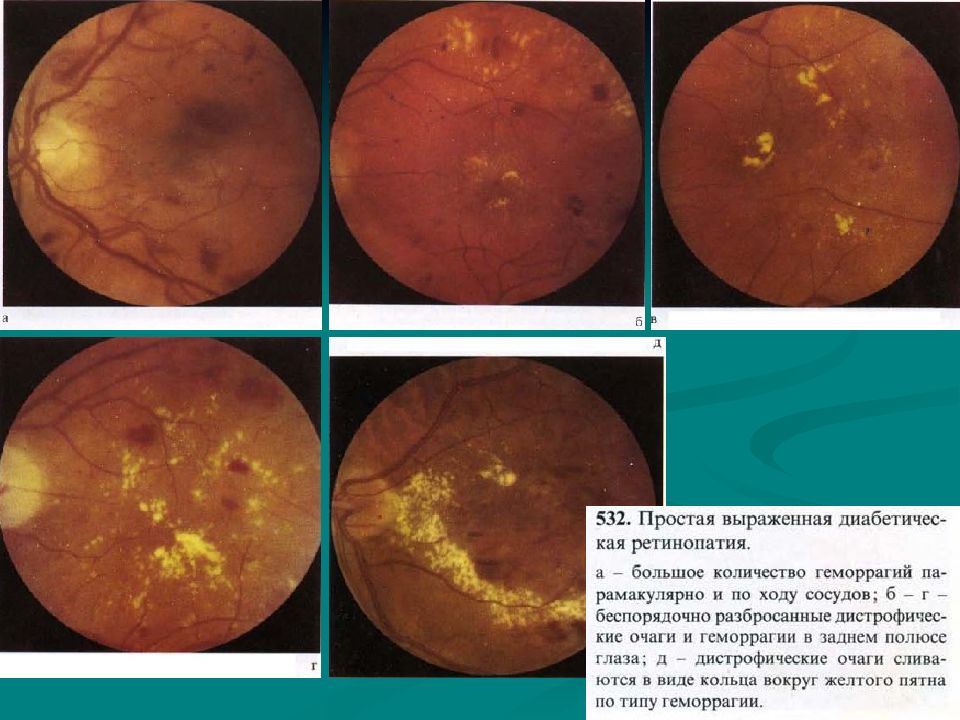

Ретинопатия при артериальной гипертензии Диабетическая ретинопатия

Слайд 29: Воспалительные заболевания (рениты)

Возникает при токсико-аллергических процессах, иммуноагрессии и заносе инфекции в сетчатку через центральную артерию сетчатки и ее ветви. В таких случаях воспалительный процесс первично поражает сетчатку и распространяется в ней. При переходе процесса на сосудистую оболочку возникает ретинохориоидит Причины ретинитов: инфекционное заболевания (туберкулез, сифилис, токсоплазмоз, вирусные и гнойные инфекции), инфекционно-аллергические состояния (ревматизм и другие коллагенозы), аллергические процессы, интоксикации, действие лучистой энергии и др. Воспалительный процесс проявляется отеком в слое нервных волокон сетчатки

Слайд 30

Ретинит бывает в виде диффузной инфильтрации или локализованных зон, из которых формируются ватообразные очаги. Экссудат, богатый протеином, превращается в гиалиноподобные массы, которые иногда преобразуются в фибринозную ткань или подвергаются жировой дегенерации. Нервные клетки некротизируются. Наряду с экссудативными изменениями часто возникают геморрагии, имеющие пламеобразную форму при локализации их в слое нервных волокон и округлую — при локализации в ядерном слое сетчатки. Различают первичный инфекционный ретинит, ретинит при повреждении лучистой энергией и вторичный ретинит, который развивается при воспалительном процессе в увеальном тракте глаза.

Слайд 31: Клиника

На глазном дне появляются диффузные или очаговые помутнения белого, желтого или серого цвета. Очаговые помутнения, располагающиеся по ходу нервных волокон в макулярной зоне, образуют фигуру звезды. Нередко наблюдаются кровоизлияния в сетчатку различной формы и величины. Сосуды расширены или сужены, в ряде случаев образуются аневризмы. Иногда возникают перипапиллярный отек сетчатки и неврит зрительного нерва. Поражение макулярной области приводит к резкому снижению остроты зрения и появлению центральной скотомы; при периферической локализации процесса острота зрения снижается незначительно. Жалобы на фотопсию и метаморфопсию, микро- и макропсия. Концентрические или секторообразные изменения границ поля зрения. Нарушение цветоощущения характерно для центральной локализации процесса. Клиника

Слайд 32

Метастатический (септический) ретинит — изолированное воспаление сетчатки, сопровождающееся помутнением стекловидного тела Развивается при эндогенном заносе микроорганизмов в сетчатку через ее центральную артерию. Возникает при пневмонии, эндокардите, цереброспинальном менингите, послеродовом сепсисе и других заболеваниях. На глазном дне видны мелкие желтовато-белые очаги различной величины с нечеткими границами, которые иногда проминируют в стекловидное тело. Лечение направлено прежде всего на основное заболевание, вызвавшее ретинит. Начинать лечение необходимо как можно раньше в условиях стационара.

Слайд 33

Ревматический ретинит представляет собой поражение сосудов сетчатки (и нередко хориоидеи) у больного ревматизмом. Возникает в результате пропитывания стенки сосуда белковыми субстанциями с последующим развитием фибринозных изменений сосудистой стенки и окружающих участков. Чаще поражаются мелкие артерии в виде микроангиопатий. Появление около них желтоватого цвета очень мелких (точечных) очажков. Лечение. Проводят общее лечение ревматизма. Применяют этиотропную, противовоспалительную и иммунодепрессивную терапию (пенициллин, глюкокортикостероиды, салицилаты, индометацин, бруфен и др.).

Слайд 34

Туберкулезный ретинит. проявляется в виде милиарного туберкулезного ретинита, солитарного туберкула сетчатки, туберкулезного периартериита и туберкулезного перифлебита сетчатки. Солнечный ретинит возникает в результате действия на сетчатую оболочку прямых солнечных лучей или при наблюдении солнечного затмения без защитных очков. появляется положительная центральная скотома. Офтальмоскопические изменения характеризуются исчезновением макулярного рефлекса и образованием сероватого или серовато-желтоватого очажка в макулярной зоне, слегка проминирующего в стекловидное тело. Вокруг очажка может быть отек. Через 3—4 нед очаг и отек макулярной зоны исчезают. На их месте остается пигментная крапчатость.

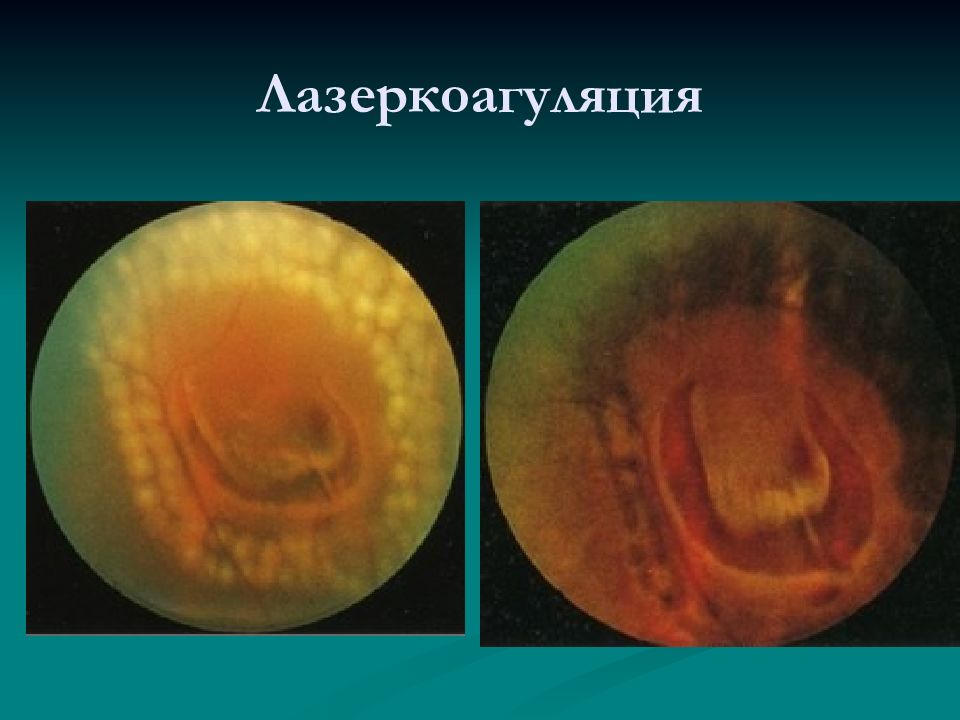

Слайд 35: Отслойка сетчатки

При отслойке сетчатки происходит отделение слоя палочек и колбочек от пигментного эпителия. Это приводит к нарушению питания и функционирования наружных слоев сетчатки и ведет к потере зрения. Различают 3 вида отслоек сетчатки : регматогенная (первичная) отслойка сетчатки тракционная отслойка сетчатки эксудативная (вторичная) отслойка сетчатки Регматогенная (от греч. rhegma - разрыв ) отслойка сетчатки связана с наличием разрыва сетчатки, через который под нее проникает жидкость из стекловидного тела

Слайд 36

Существует два основных механизма формирования разрыва сетчатки: связан с истончением сетчатки в зоне дистрофий. разрыв сетчатки возникает при натяжении (тракции), которое испытывает сетчатка со стороны стекловидного тела при развитии его возрастных изменений и задней отслойки При тракционном происхождении отслойка сетчатки обусловлена выраженным натяжением со стороны стекловидного тела в области витреоретинальных сращений даже без образования разрыва (мест прочного контакта сетчатки со стекловидным телом ) Типичным примером такой отслойки является отслойка сетчатки у больных сахарным диабетом. При сочетании тракции с наличием разрыва сетчатки отслойка называется тракционно-регматогенной.

Слайд 37

Экссудативная отслойка сетчатки является следствием различных заболеваний глаза (опухоли сетчатки и сосудистой оболочки, воспаление сосудистой оболочки и др.), которые сопровождаются накоплением жидкости под сетчаткой (в субретинальном пространстве)

Слайд 38: Механизмы первичной отслойки сетчатки

связан с появлением истончения, а затем и дефекта сетчатки в зоне так называемых дистрофий. Эти области, как правило, располагается на периферии сетчатки или в зоне экватора глазного яблока. Большинство дистрофий являются следствием возрастных изменений и никак себя не проявляют Некоторые же представляют значительную опасность из-за повышенного риска формирования сквозных дефектов ткани сетчатки. Через эти дефекты жидкость из полости стекловидного тела может проникнуть в субретинальное пространство, приведя тем самым к развитию отслойки сетчатки. При этом механизме формируются так называемые дырчатые разрывы сетчатки.

Слайд 39: К «опасным» дистрофиям относятся:

« Решетчатая » дистрофия – наиболее частая причина, которая приводит к формированию сквозного дефекта или разрыва сетчатки и с последующей ее отслойкой

Слайд 40

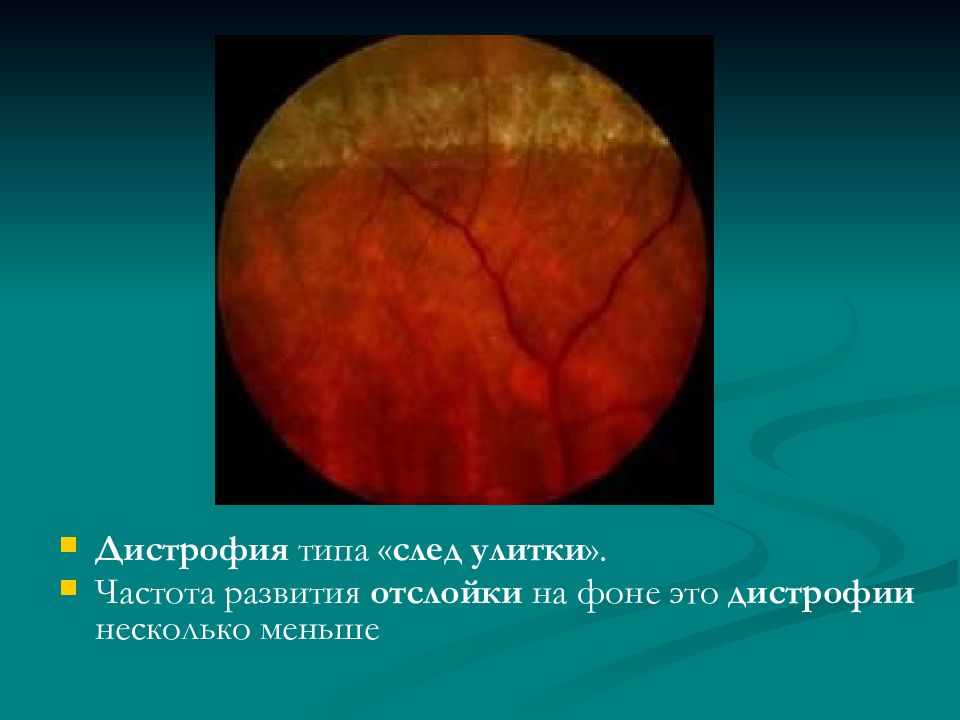

Дистрофия типа « след улитки ». Частота развития отслойки на фоне это дистрофии несколько меньше

Слайд 41

2. Второй механизм связан с тракций (натяжения) со стороны стекловидного тела при развитии его возрастных изменений и задней отслойки Разжижение стекловидного тела, которое заканчивается его задней отслойкой является возрастным физиологическим процессом Заднюю отслойку стекловидного тела определяют как отделение задней гиалоидной мембраны от внутренней пограничной мембраны сетчатки (последний, 10-ый слой сетчатки). При описываемом механизме формируется так называемые клапанные разрывы сетчатки. Вершина клапана является областью витреоретинальной тракции.

Слайд 42: Клапанный разрыв сетчатки (тракционное воздействие стекловидного тела на область клапанного разрыва сетчатки и два клапанных разрыва сетчатки)

Слайд 43: Клиника

Предшественниками являются появление световых феноменов: «вспышек», «искр», зигзагов «молний Фотопсии указывают на наличие раздражения фоточувствительных клеток сетчатки, обусловленного тракцией со стороны стекловидного тела. Они особенно хорошо заметны при закрытых глазах. Нередко возникают плавающие помутнения (или существенно увеличивается количество уже имеющихся) в поле зрения. Степень выраженности варьирует от множества «черных точек» и «хлопьев сажи», до плавающих «кружев» или черной «занавески» перед глазом. Появление их бывает связано с повреждением сосудов сетчатки при ее разрыве с последующим кровоизлиянием в стекловидное тело.

Слайд 44: Плавающие помутнения в виде «хлопьев сажи» и появление «темной занавески» - начальные признаки развивающейся отслойки сетчатки

Слайд 45

Боли в глазу, которые возникают в момент формирования разрыва при резкой тяге ( тракции ) стекловидного тела на цилиарное тело, которое имеет богатую чувствительную иннервацию (сама сетчатка не имеет болевых рецепторов). Дальнейшее прогрессирование отслойки сетчатки сопровождается появлением черной « занавески » перед глазом, постепенно занимающей все большую часть поля зрения.

Слайд 46

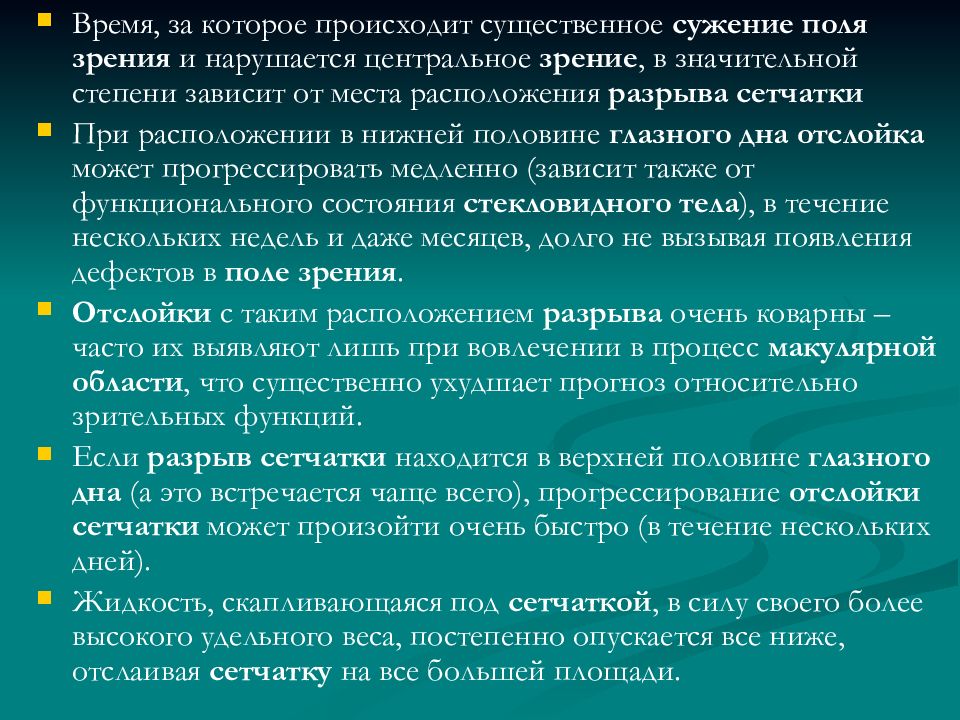

Время, за которое происходит существенное сужение поля зрения и нарушается центральное зрение, в значительной степени зависит от места расположения разрыва сетчатки При расположении в нижней половине глазного дна отслойка может прогрессировать медленно (зависит также от функционального состояния стекловидного тела ), в течение нескольких недель и даже месяцев, долго не вызывая появления дефектов в поле зрения. Отслойки с таким расположением разрыва очень коварны – часто их выявляют лишь при вовлечении в процесс макулярной области, что существенно ухудшает прогноз относительно зрительных функций. Если разрыв сетчатки находится в верхней половине глазного дна (а это встречается чаще всего), прогрессирование отслойки сетчатки может произойти очень быстро (в течение нескольких дней). Жидкость, скапливающаяся под сетчаткой, в силу своего более высокого удельного веса, постепенно опускается все ниже, отслаивая сетчатку на все большей площади.

Слайд 47

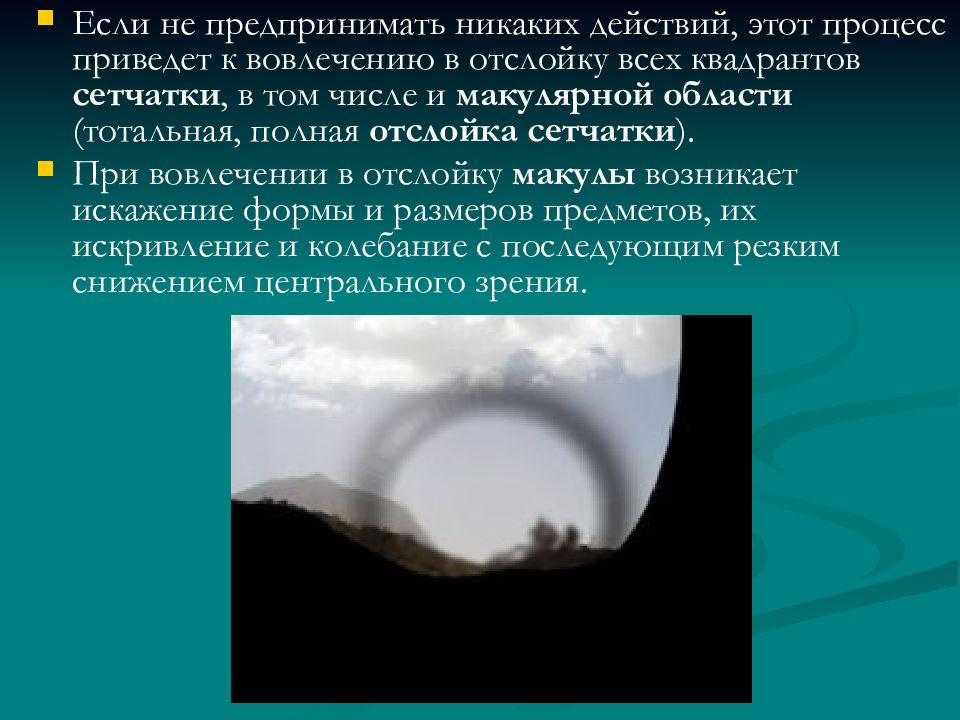

Если не предпринимать никаких действий, этот процесс приведет к вовлечению в отслойку всех квадрантов сетчатки, в том числе и макулярной области (тотальная, полная отслойка сетчатки ). При вовлечении в отслойку макулы возникает искажение формы и размеров предметов, их искривление и колебание с последующим резким снижением центрального зрения.

Слайд 48

Дефекты в поле зрения очень разнообразны и изменчивы. В утренние часы может отмечаться некоторое улучшение з рительных функций, поскольку во время сна в положении на спине часть жидкости рассасывается, и отслойка может самостоятельно прилегать. При приеме вертикального положения ситуация повторяется и описанные выше симптомы возникают вновь. Этот симптом временного улучшения зрительных функций характерен только для «свежей» отслойки сетчатки. При длительном существовании отслойки в ткани сетчатки происходят необратимые изменения, она постепенно утрачивает свою эластичность, становится малоподвижной, и уже не может самостоятельно прилечь на место.

Слайд 49: Диагностика

Стандартные (рутинные) методы офтальмологического обследования Определение остроты зрения (визометрия) Исследование полей зрения (периметрия) Измерение внутриглазного давления (тонометрия) Исследование переднего отрезка глаза (биомикроскопия) Осмотр глазного дна c широким зрачком ( офтальмоскопия ) Исследование энтопических феноменов Дополнительные (специальные) методы исследования, назначаемые при необходимости УЗИ в В-режиме Электрофизиологические методы исследования (порог электрической чувствительности, лабильность зрительного нерва, критическая частота слияния мельканий) Лабораторные методы исследования (при подготовке к госпитализации)

Слайд 50

В группе стандартных методов большое значение имеет исследование энтопических феноменов ( механофосфен, феномен аутоофтальмоскопии и др.). Исследование механофосфена проводят путем надавливания на склеру стеклянной палочкой в месте проекции сетчатки При этом на стороне, противоположной вдавлению, ощущается темное или светлое пятно. Феномен аутоофтальмоскопии (т.е. наблюдение пациентом собственных сосудов сетчатки ) проводится путем освещения склеры исследуемого глаза ярким точечным источником света. При этом пациент видит картину собственных сосудов сетчатки, которые представляются ему в виде веточек дерева, «трещинок» и «извилин». Эти простые методы позволяют предположительно судить о наличии или отсутствии отслойки сетчатки при выраженных помутнениях в хрусталике, кровоизлиянии в полость стекловидного тела, исключающих возможность детального осмотра глазного дна.

Слайд 51: Хирургическое лечение

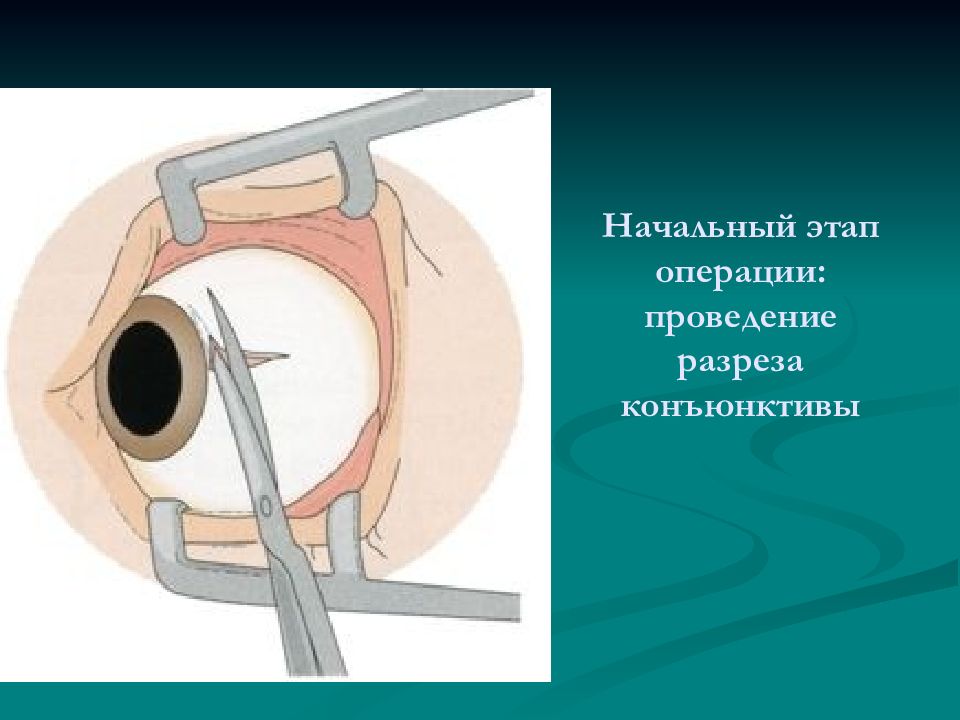

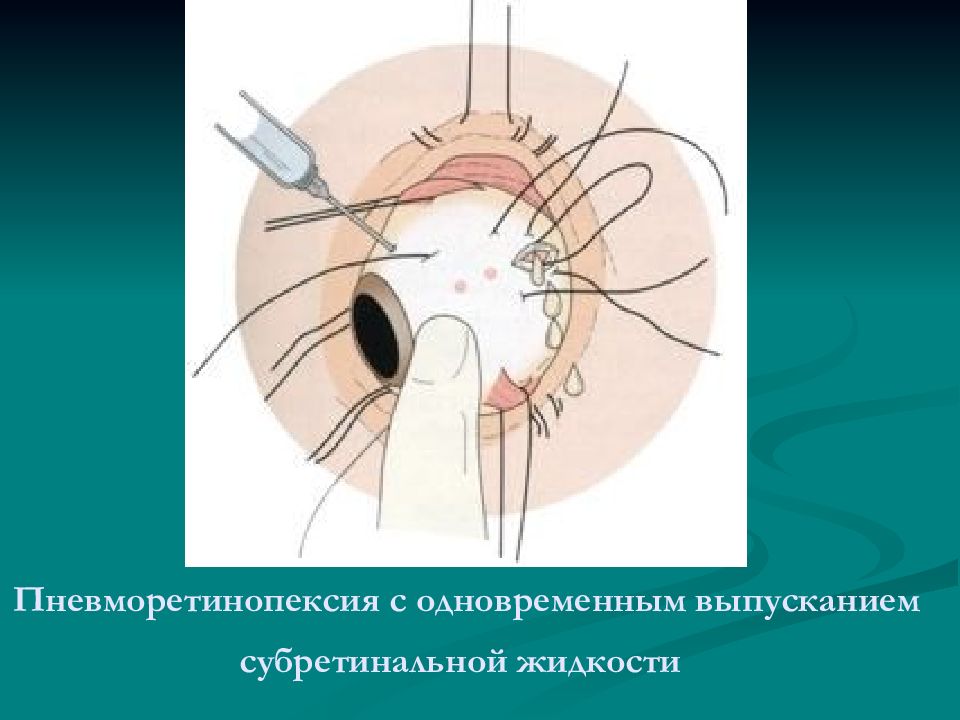

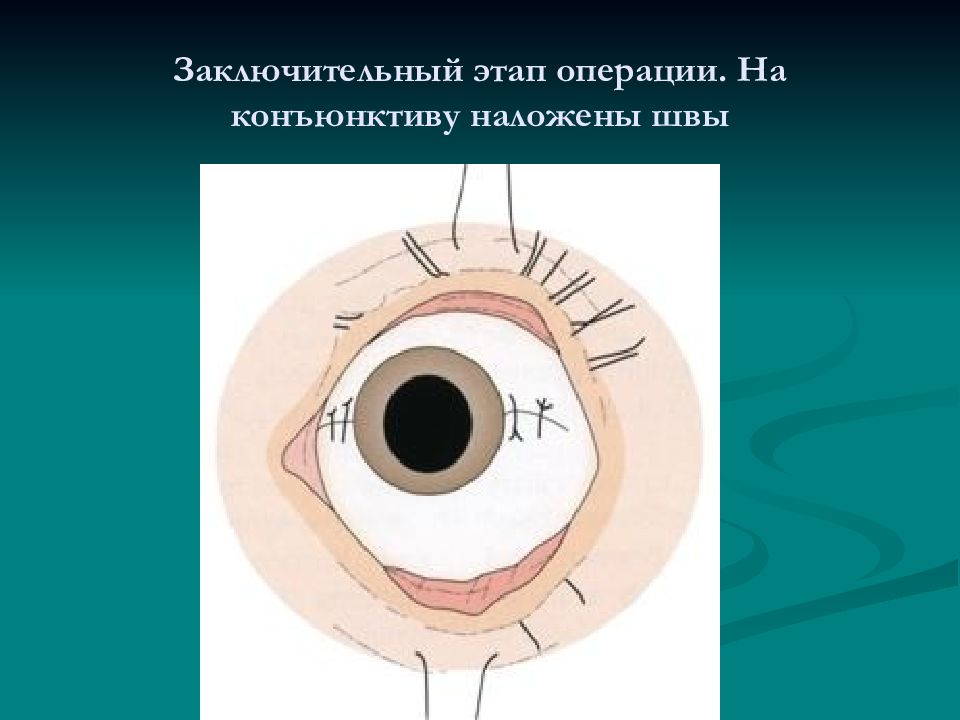

Все методы хирургии отслойки сетчатки подразделяются на экстрасклеральные (вмешательство производится на поверхности склеры ) и эндовитреальные (вмешательство проводится изнутри глазного яблока ). Целью любой операции по поводу отслойки сетчатки является сближение отслоенной сетчатки с пигментным эпителием. При экстрасклеральной хирургии отслойки сетчатки этого добиваются путем создания участка вдавления склеры ( операция пломбирования склеры ). При этом за счет созданного вала вдавления происходит блокирование разрывов сетчатки, а жидкость, скопившаяся под сетчаткой, постепенно всасывается пигментным эпителием и капиллярами сосудистой оболочки.

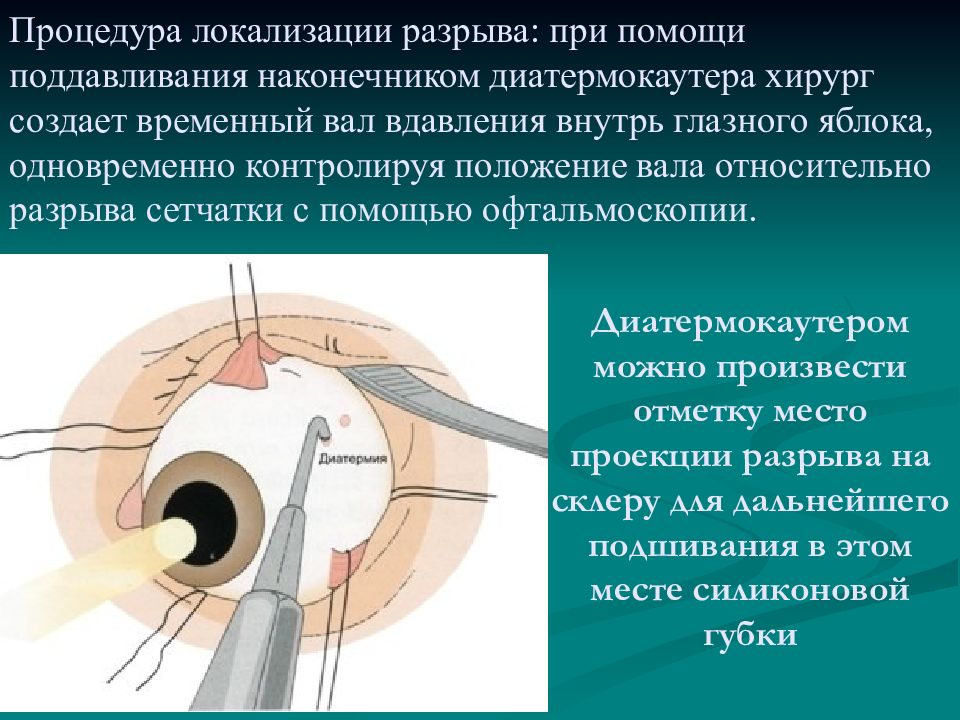

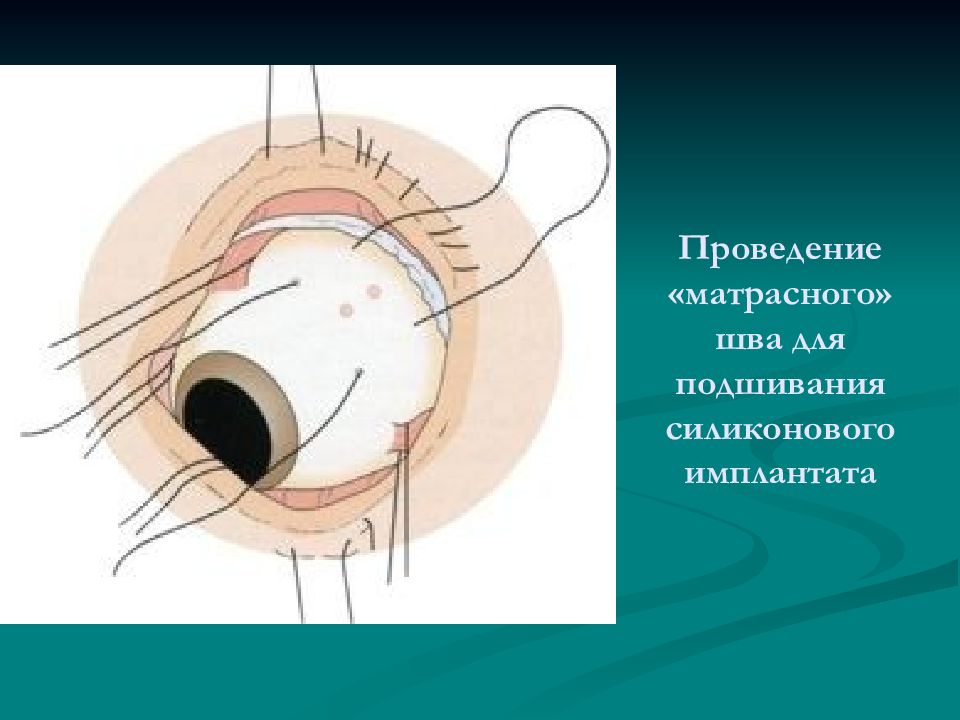

Слайд 53: Диатермокаутером можно произвести отметку место проекции разрыва на склеру для дальнейшего подшивания в этом месте силиконовой губки

Процедура локализации разрыва: при помощи поддавливания наконечником диатермокаутера хирург создает временный вал вдавления внутрь глазного яблока, одновременно контролируя положение вала относительно разрыва сетчатки с помощью офтальмоскопии.

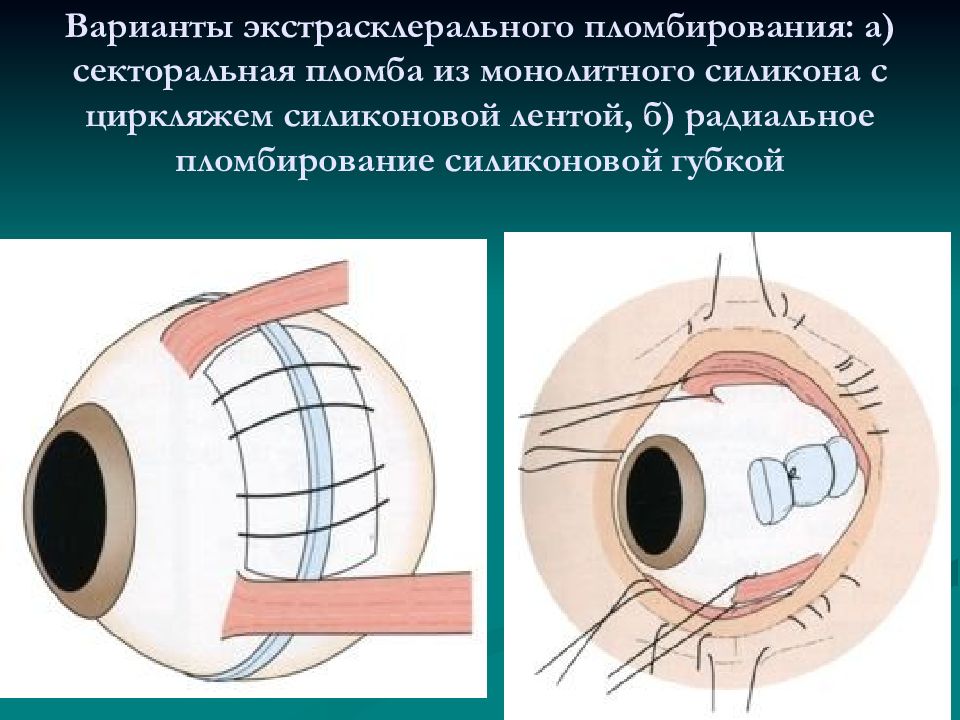

Слайд 55: Варианты экстрасклерального пломбирования: а) секторальная пломба из монолитного силикона с циркляжем силиконовой лентой, б) радиальное пломбирование силиконовой губкой

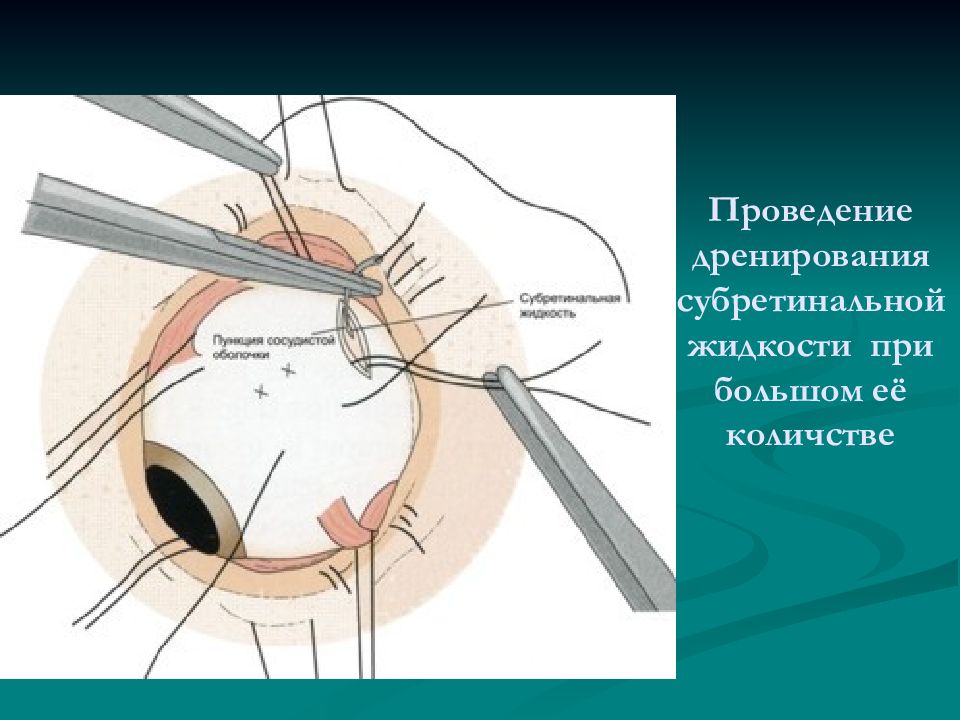

Слайд 56: Проведение дренирования субретинальной жидкости при большом её количстве

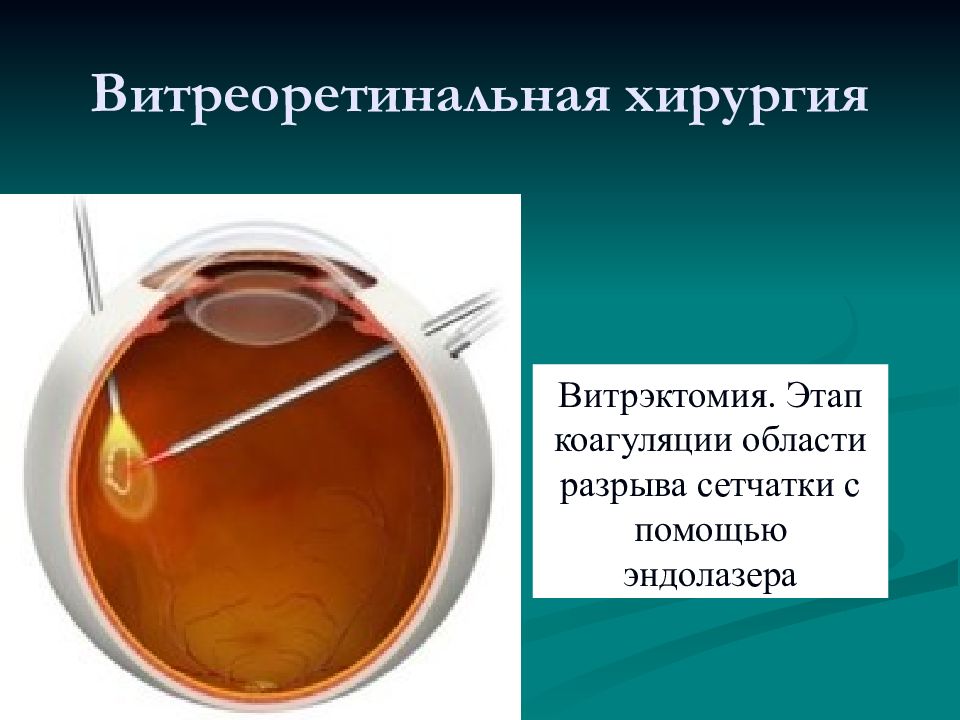

Слайд 60: Витреоретинальная хирургия

Витрэктомия. Этап коагуляции области разрыва сетчатки с помощью эндолазера

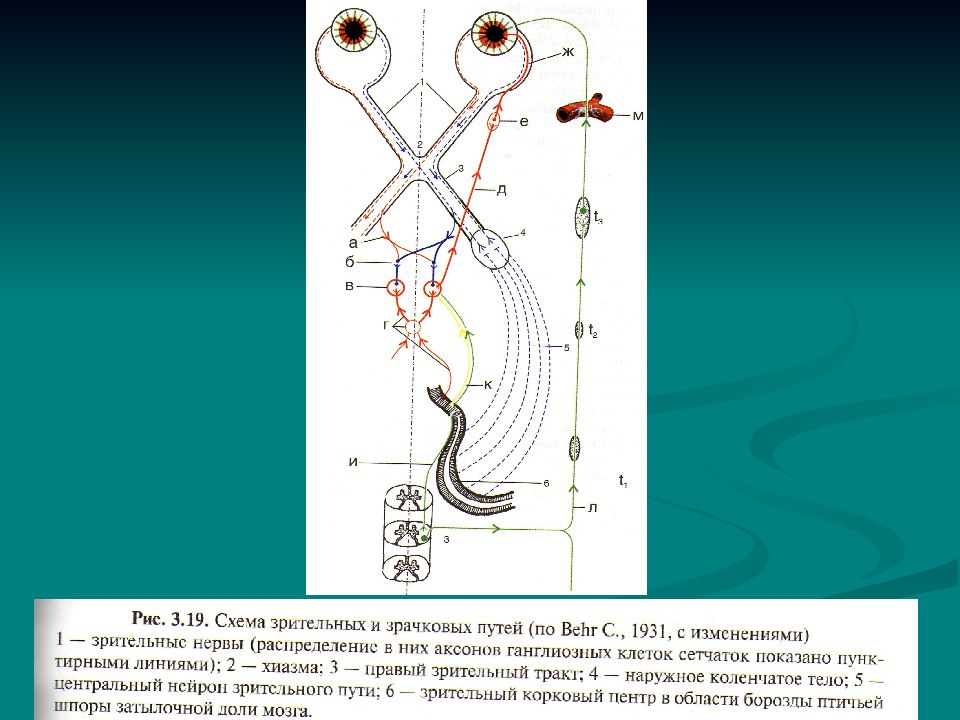

Слайд 63: II. Анатомия зрительного пути

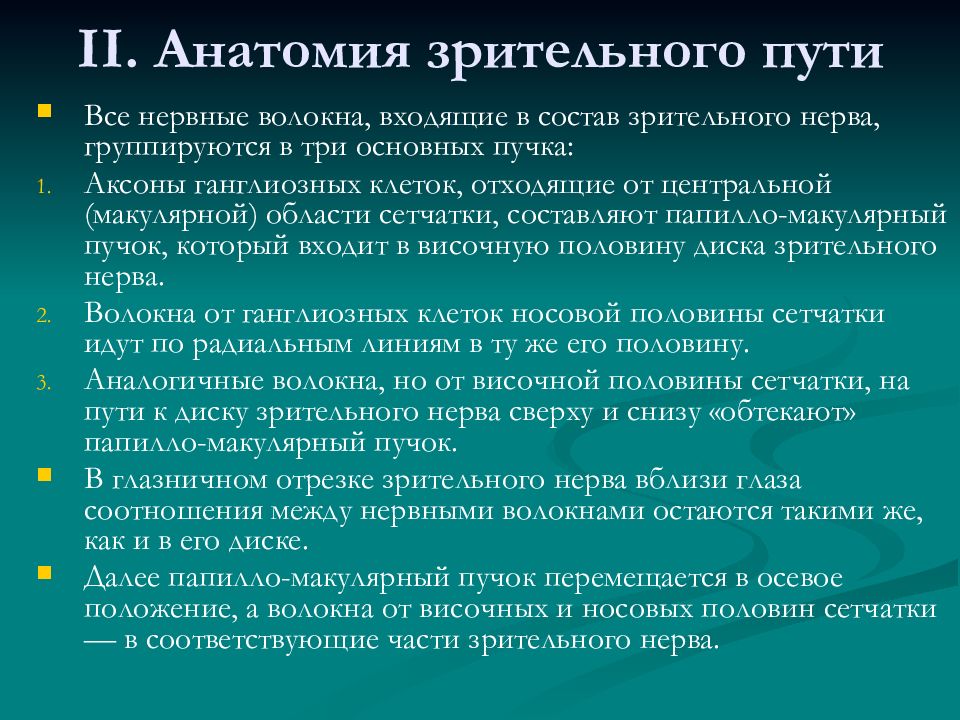

Все нервные волокна, входящие в состав зрительного нерва, группируются в три основных пучка: Аксоны ганглиозных клеток, отходящие от центральной (макулярной) области сетчатки, составляют папилло-макулярный пучок, который входит в височную половину диска зрительного нерва. Волокна от ганглиозных клеток носовой половины сетчатки идут по радиальным линиям в ту же его половину. Аналогичные волокна, но от височной половины сетчатки, на пути к диску зрительного нерва сверху и снизу «обтекают» папилло-макулярный пучок. В глазничном отрезке зрительного нерва вблизи глаза соотношения между нервными волокнами остаются такими же, как и в его диске. Далее папилло-макулярный пучок перемещается в осевое положение, а волокна от височных и носовых половин сетчатки — в соответствующие части зрительного нерва.

Слайд 64

Таким образом, зрительный нерв четко подразделен на правую и левую половины. Менее выражено его деление на верхнюю и нижнюю половины. В полости черепа зрительные нервы соединяются над областью турецкого седла, образуя хиазму (chiasma opticum), которая покрыта мягкой мозговой оболочкой и имеет следующие размеры: длина — от 4 до 10 мм, ширина — 9-11 мм и толщина 5 мм. Она граничит снизу с диафрагмой турецкого седла (сохранившийся участок твердой мозговой оболочки), сверху (в заднем отделе) — с дном III желудочка, по бокам — с внутренними сонными артериями, сзади — с воронкой гипофиза

Слайд 66

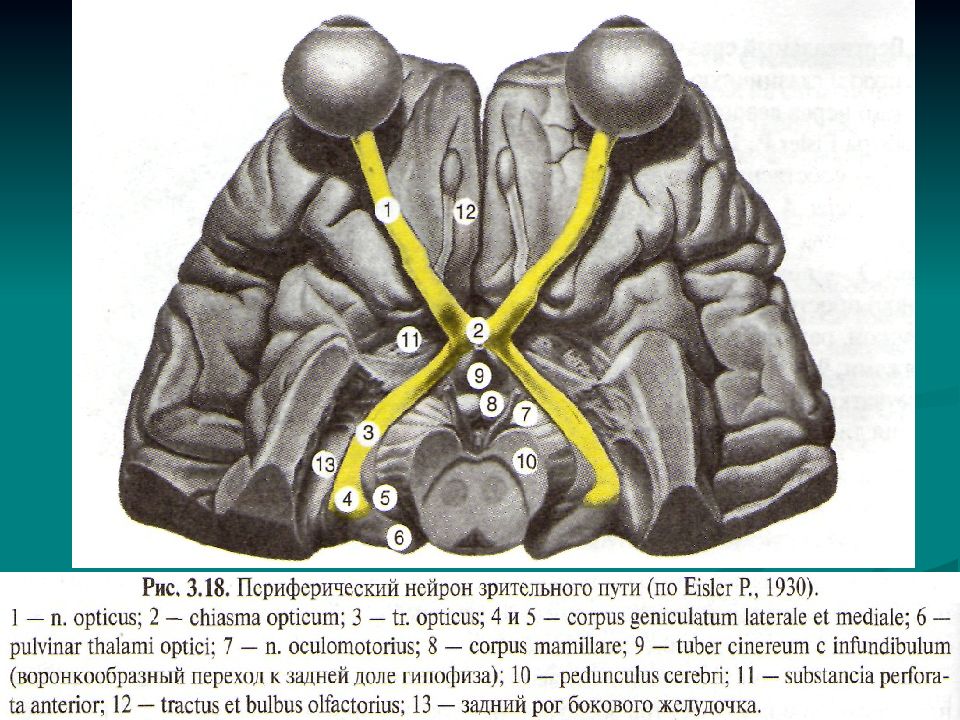

В области хиазмы волокна зрительных нервов частично перекрещиваются за счет порций, связанных с носовыми половинами сетчаток. Переходя на противоположную сторону, они соединяются с волокнами от височных половин сетчаток уже другого глаза и образуют зрительные тракты. Здесь же частично перекрещиваются и папилло-макулярные пучки. Зрительные тракты (tractus opticus) начинаются у задней поверхности хиазмы и, обогнув с наружной стороны ножки мозга, оканчиваются в наружном коленчатом теле (corpus geniculatum laterale), задней части зрительного бугра (thalamus opticus) и переднем четверохолмии (corpus quadrigeminum anterius) соответствующей стороны. Однако только наружные коленчатые тела являются безусловным подкорковым зрительным центром. Остальные два образования выполняют другие функции.

Слайд 67

В зрительных трактах, длина которых у взрослого человека достигает 30-40 мм, папилло-макулярный пучок также занимает центральное положение, а перекрещенные и неперекрещенные волокна по-прежнему идут отдельными пучками. При этом первые из них расположены вентро-медиально, а вторые — дорзо-латерально. Зрительная лучистость (волокна центрального нейрона) начинается от ганглиозных клеток пятого и шестого слоев наружного коленчатого тела. Сначала аксоны этих клеток образуют так называемое поле Вернике (Wernicke), а затем, пройдя через заднее бедро внутренней капсулы, веерообразно расходятся в белом веществе затылочной доли мозга. Заканчивается центральный нейрон в борозде птичьей шпоры (sulcus calcarinus). Эта область и олицетворяет сенсорный зрительный центр — 17 корковое поле по Бродману.

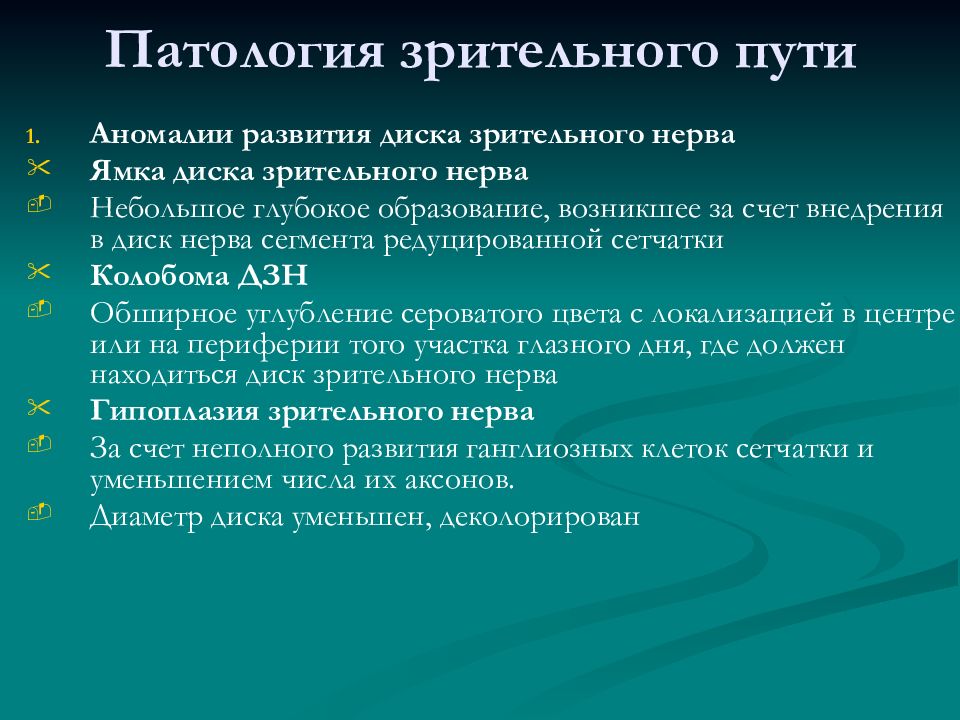

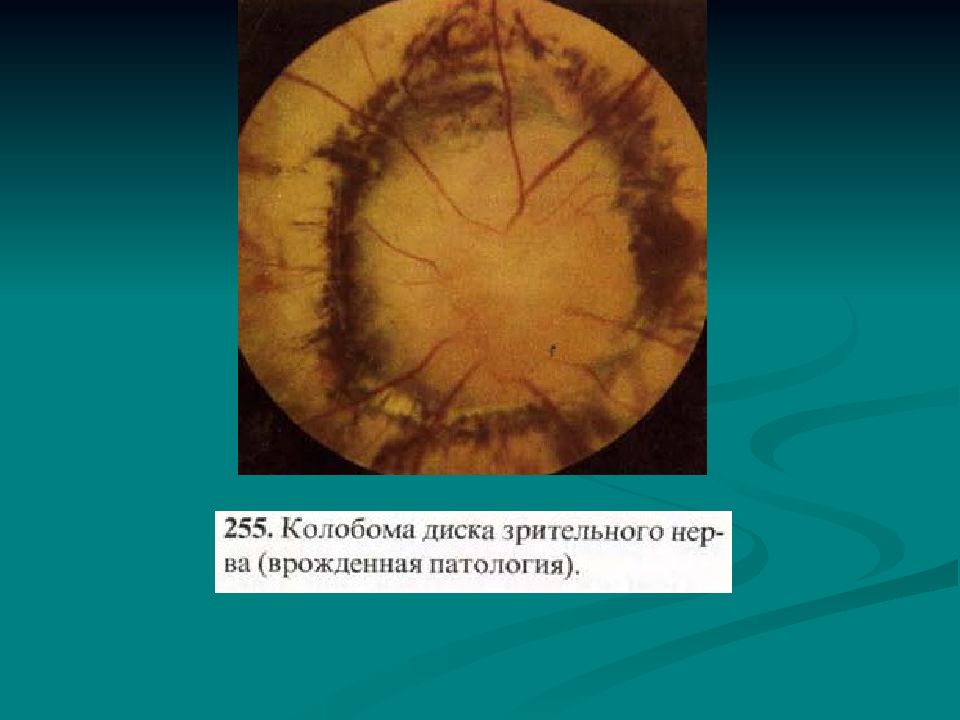

Слайд 69: Патология зрительного пути

Аномалии развития диска зрительного нерва Ямка диска зрительного нерва Небольшое глубокое образование, возникшее за счет внедрения в диск нерва сегмента редуцированной сетчатки Колобома ДЗН Обширное углубление сероватого цвета с локализацией в центре или на периферии того участка глазного дня, где должен находиться диск зрительного нерва Гипоплазия зрительного нерва За счет неполного развития ганглиозных клеток сетчатки и уменьшением числа их аксонов. Диаметр диска уменьшен, деколорирован

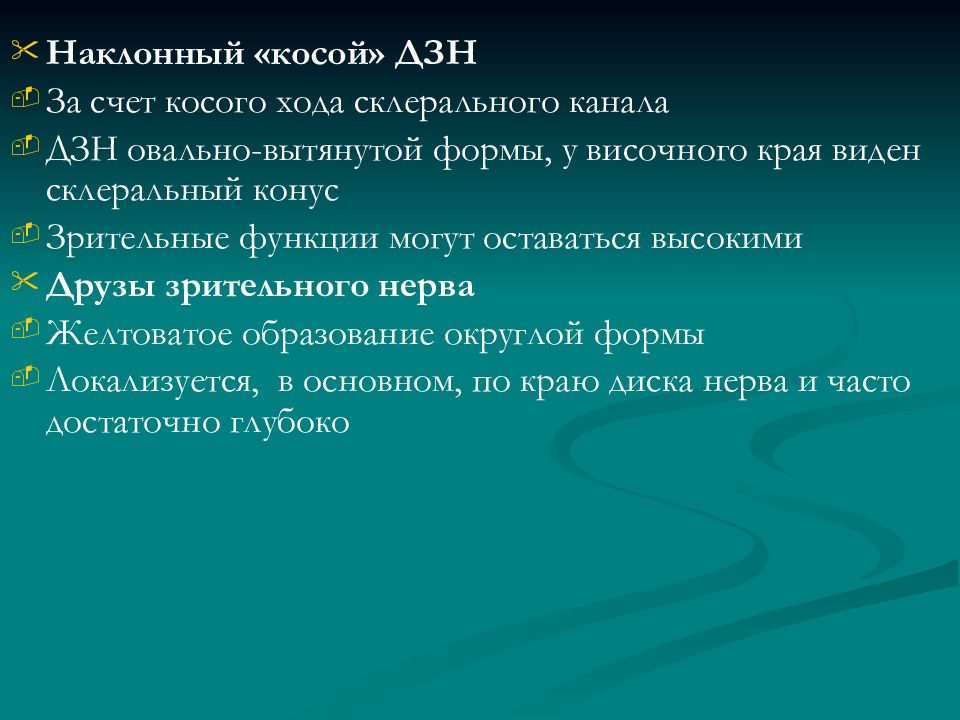

Слайд 71

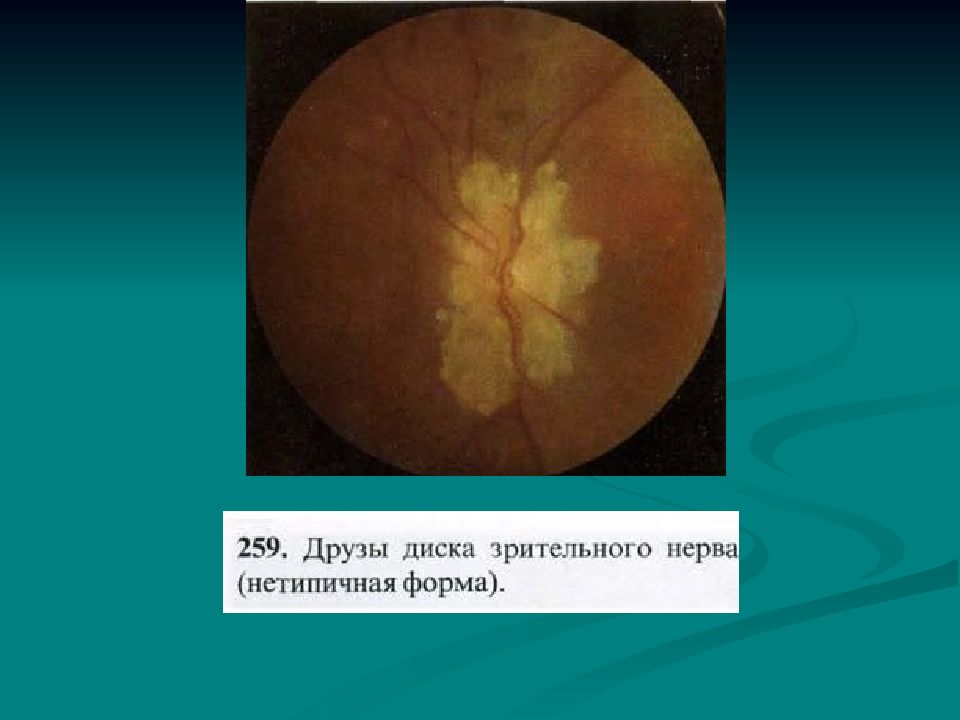

Наклонный «косой» ДЗН За счет косого хода склерального канала ДЗН овально-вытянутой формы, у височного края виден склеральный конус Зрительные функции могут оставаться высокими Друзы зрительного нерва Желтоватое образование округлой формы Локализуется, в основном, по краю диска нерва и часто достаточно глубоко

Слайд 73

2. Воспаление зрительного нерва А) Интрабульбарный неврит Локализуется в начальной части зрительного нерва (от уровня сетчатки до решетчатой пластинки склеры) Этиология: различные инфекции (стафило- и стрептококки, возбудители гонореи, сифилиса, токсоплазмоза, дифтерии, бруцеллеза и т.д.) и вирусные (в основном грипп) Начинается остро с быстрого и ощутимого снижения остроты центрального зрения, появление в поле зрения скотомы - Внешне глаз интактный, изменения только при офтальмоскопии - Исход: благоприятный и неблагоприятный (восходящая атрофия зрительного нерва)

Слайд 74

Б) Ретробульбарный неврит Воспалительный процесс локализуется в любых отделах, вплоть до хиазмы Может инициироваться такими же факторами как и интрабульбарный, так и другими: хроническими воспалительными заболеваниями околоносовых пазух, демиелизирующие заболевания НС, рассеянный склероз Начало обычно острое, заметное снижение зрение, боль при повороте глаз, появление центральной скотомы Изменения на глазном дне отсутствуют Со временем вовлекается и второй глаз Исход: благоприятный и неблагоприятный (нисходящая атрофия зрительного нерва)

Слайд 75: Лечение

Экстренная терапия: ретробульбарно 0,5 антибиотика (гентамицин из расчета 0,4 мг/кг) в смеси с дексаметазоном Внутрь антибиотик широкого спектра действия, а для дегидратации ткани – диакарб (2-3 таб. в течение дня) Дезинтоксикационная терапия: гемодез в/в, 20 мл 40 % глюкозы, в/м 1 мл 2,5 % витамина В1

Слайд 76

3. Токсическое повреждение зрительного нерва Обычно в виде ретробульбарного неврита Может протекать остро (метиловый спирт, тормозная жидкость, денатурат, различные растворы красок и т.д.) и хронически (систематическое употребление алкоголя и курение табака, особенно низкого качества) Лечение: комплексное

Слайд 77

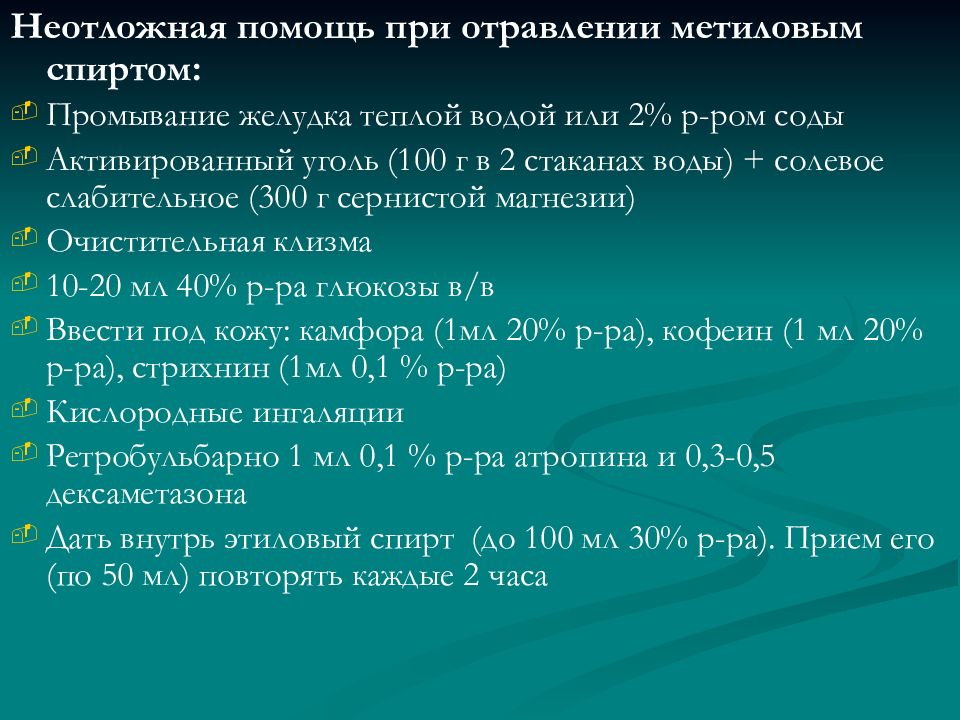

Неотложная помощь при отравлении метиловым спиртом: Промывание желудка теплой водой или 2% р-ром соды Активированный уголь (100 г в 2 стаканах воды) + солевое слабительное (300 г сернистой магнезии) Очистительная клизма 10-20 мл 40% р-ра глюкозы в/в Ввести под кожу: камфора (1мл 20% р-ра), кофеин (1 мл 20% р-ра), стрихнин (1мл 0,1 % р-ра) Кислородные ингаляции Ретробульбарно 1 мл 0,1 % р-ра атропина и 0,3-0,5 дексаметазона Дать внутрь этиловый спирт (до 100 мл 30% р-ра). Прием его (по 50 мл) повторять каждые 2 часа

Слайд 78: 4. Ишемическая нейропатия (ИН)

Нарушение возникающее в результате острого нарушения кровообращения в сосудах, питающих интрабульбарную (передняя ИН) или глазничную часть зрительного нерва (задняя ИН)

Слайд 79

Передняя ищемическая нейропатия Внезапно снижается острота центрального зрения Отек зрительного нерва Артерии сетчатки нитевидные, вены заметно расширены, местами кровоизлияния Задняя ишемическая нейропатия острое развитие зрительных нарушений, отсутствие изменений на глазном дне Изменения через месяц Исход: нисходящая атрофия зрительного нерва

Слайд 80: 5. Застойный ДЗН

Невоспалительный отек дзн из-за задержки тока тканевой жидкости по его стволу в полость черепа вследствие повышенного уровня внутричерепного давления (истинный застойный диск) или существенного понижения внутриглазного давления (псевдозастойный диск))

Слайд 81

Изменения при офтальмоскопии: 1 ст. дзн несколько гиперемирован, границы размыты, вены умеренно расширены, но ещё не изменены, артерии не изменены. Краевой отек 2 ст. Выраженного застойного диска Проминенция диска в стекловидное тело, расширенные извитые вены, слегка суженные артерии. 3ст. Появление множественных кровоизлияний, выраженная проминенция. Исход: вторичная постзастойная атрофия Лечение: - устранение причин

Слайд 82: 6. Оптохиазмальный арахноидит

Тяжелое заболевание головного мозга с поражение хиазмы Обычно инициируется бактериальными или вирусными инфекциями, закрытыми травмами головы Жалобы на постоянную головную боль, ухудшение остроты зрения обоих глаз

Слайд 83: Атрофия зрительного нерва

Первичная: Наследственная атрофия зрительного нерва Лебера = редкое, у мужчин 20-30 лет = снижение центрального зрения одного или обоих глаз = развивается нисходящая атрофия Тип наследования рецессивный, сцепленный с Х – хромосомой Наследственная атрофия зрительных нервов Бера У детей 3-летнего возраста с симптомами поражения пирамидного пути Острота центрального зрения снижена, дзн бледные иногда + косоглазие с нистагмом Тип наследования аутосомно-рецессивный или аутосомно-доминантный

Слайд 84

Вторичная атрофия развивается на фоне заболеваний (застойный дзн, глаукома ит.д.) Атрофия может быть по нисходящему или восходящему типу Первичная атрофия зрительного нерва

Слайд 85: III Офтальмоонкология Классификация опухолей

По локализации: Вспомогательные органы глаза (веки, конъюнктива, слезная железа) Внутриглазные Внутриглазничные

Слайд 86

По биологическому течению: Доброкачественные (характерен медленный неинфильтративный рост без образования метастазов) Злокачественные (характерен быстрый инфильтративный рост с образованием метастазов)

Слайд 87: Опухоли век

I. Доброкачественные Источник роста: Элементы кожи (папиллома, сенильная бородавка, фолликулярный кератоз и т.д.) Волосяные фолликулы (эпитеоиома Малерба, трихоэпителиома) Реже встречаются опухоли из других источников

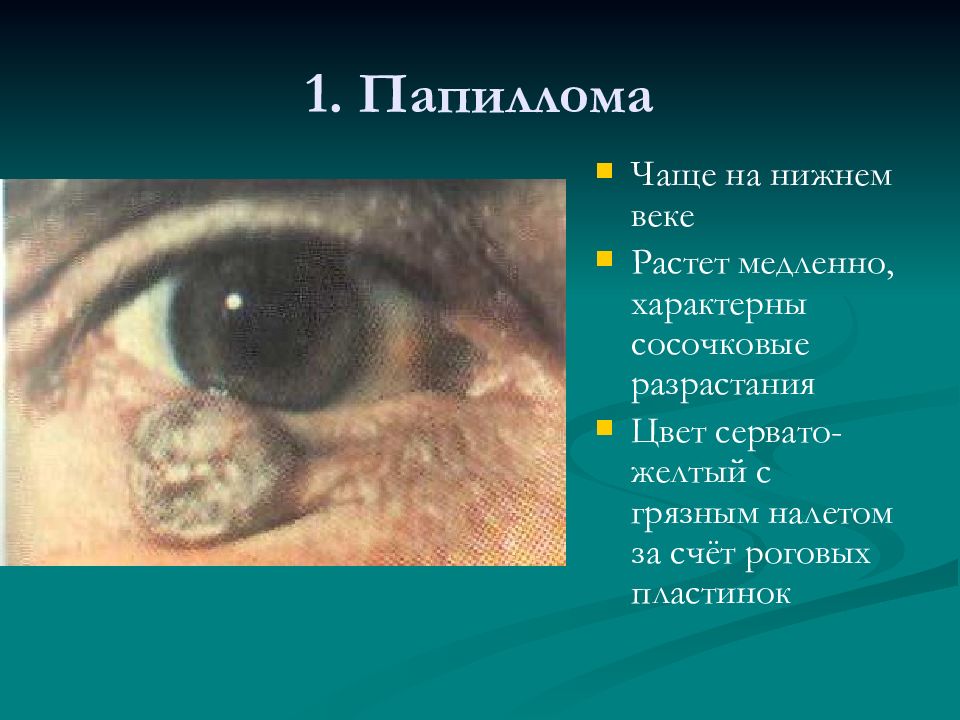

Слайд 88: 1. Папиллома

Чаще на нижнем веке Растет медленно, характерны сосочковые разрастания Цвет сервато-желтый с грязным налетом за счёт роговых пластинок

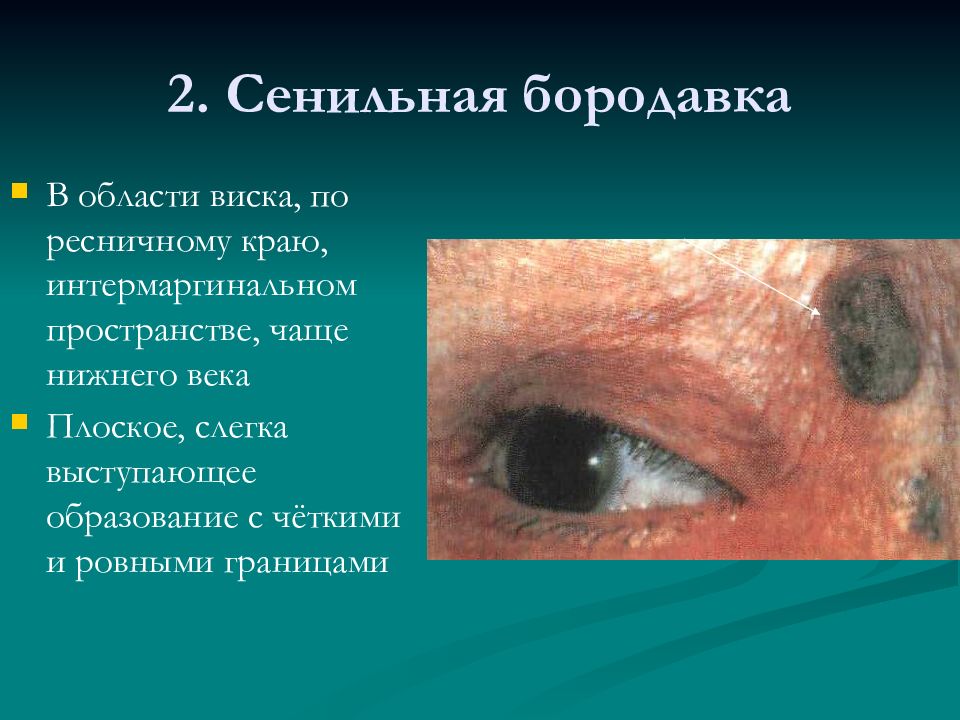

Слайд 89: 2. Сенильная бородавка

В области виска, по ресничному краю, интермаргинальном пространстве, чаще нижнего века Плоское, слегка выступающее образование с чёткими и ровными границами

Слайд 90

3. Сенильный кератоз 60-65 лет Множественные плоские белые участки покрытые чешуйками 4. Кожный рог Пальцеобразный кожный вырост с элементами ороговения, серовато-грязного оттенка 5. Эпителиома Боуэна - плоское, округлой формы пятно, края ровные, покрыта нежными чешуйками.

Слайд 91

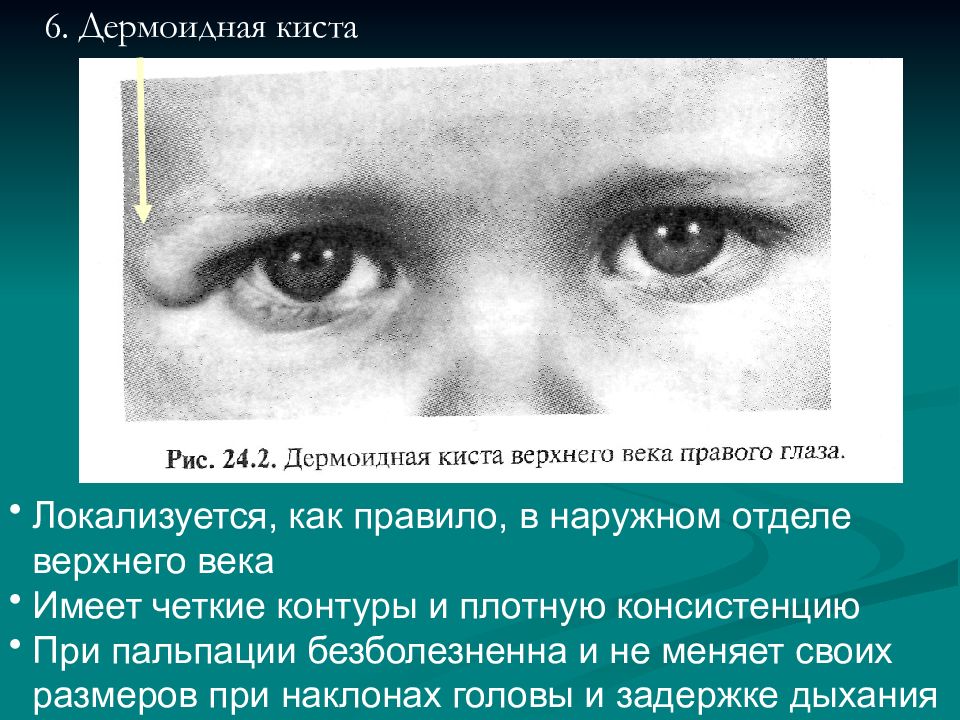

6. Дермоидная киста Локализуется, как правило, в наружном отделе верхнего века Имеет четкие контуры и плотную консистенцию При пальпации безболезненна и не меняет своих размеров при наклонах головы и задержке дыхания

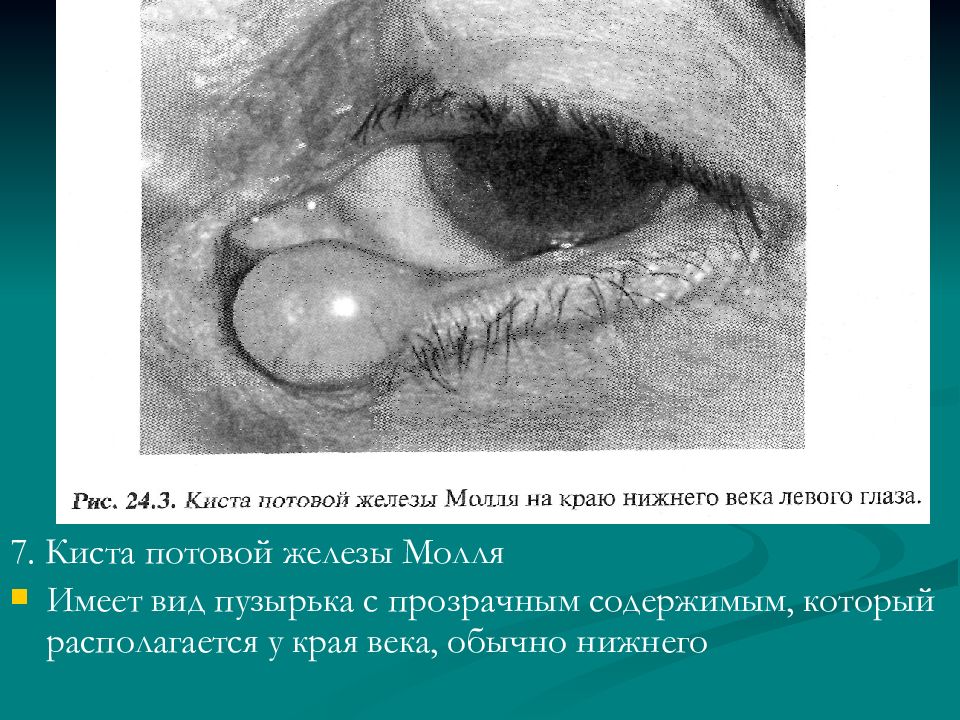

Слайд 92

7. Киста потовой железы Молля Имеет вид пузырька с прозрачным содержимым, который располагается у края века, обычно нижнего

Слайд 93

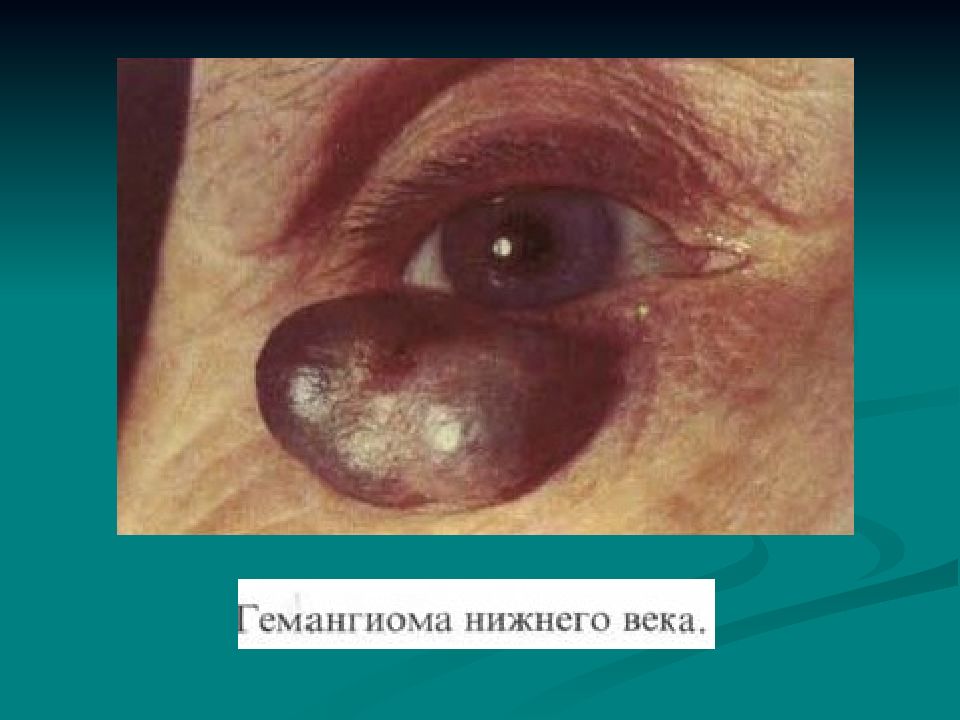

8. Пигментная ксеродерма аутосомно-рецессивный тип наследования До 2 лет При инсоляции остаются очаги пигментации К 20 годам эти участки начинают окружать опухолевые разрастания (чаще базально-клеточный рак) 9. Капиллярная гемангиома В трети случаев врожденная Чаще у девочек быстрый рост, к 7 годам часто отмечается регрессия Ведет к птозу век, амблиопиии, роговичному астигматизму

Слайд 95: 10. Невусы

Пигментная опухоль (источник: меланоциты) Виды: Пограничный Характерен для детского возраста Маленькое плоское пятно, преимущественно по маргинальному краю века Ювенильный У детей и молодых лиц Растет медленно Розовато-оранжевый отграниченный узелок без волосяного покрова

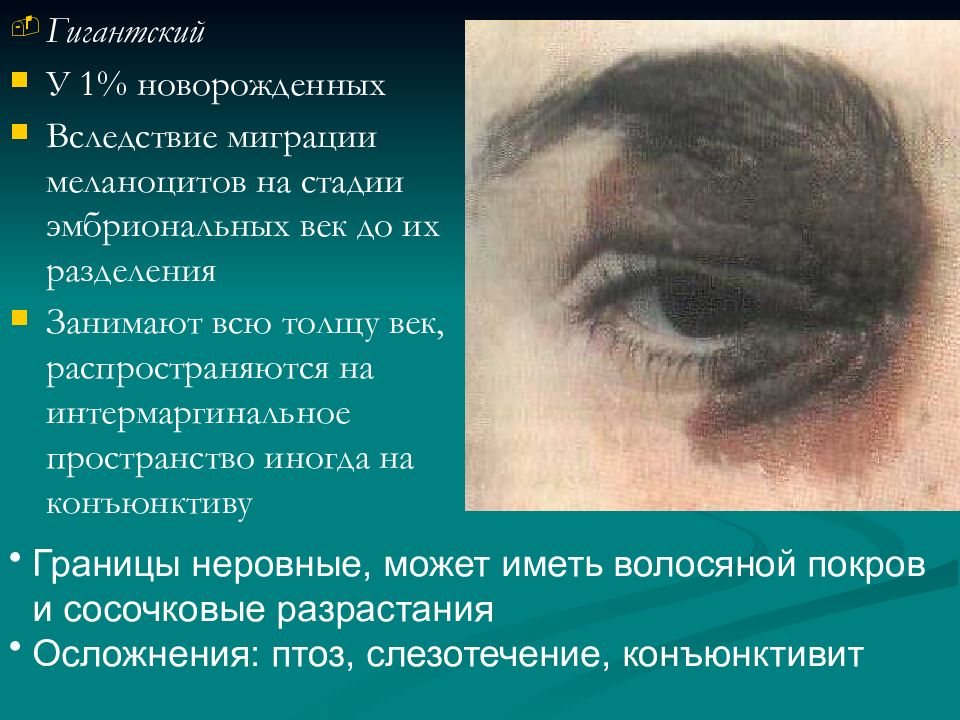

Слайд 96

Гигантский У 1% новорожденных Вследствие миграции меланоцитов на стадии эмбриональных век до их разделения Занимают всю толщу век, распространяются на интермаргинальное пространство иногда на конъюнктиву Границы неровные, может иметь волосяной покров и сосочковые разрастания Осложнения: птоз, слезотечение, конъюнктивит

Слайд 97

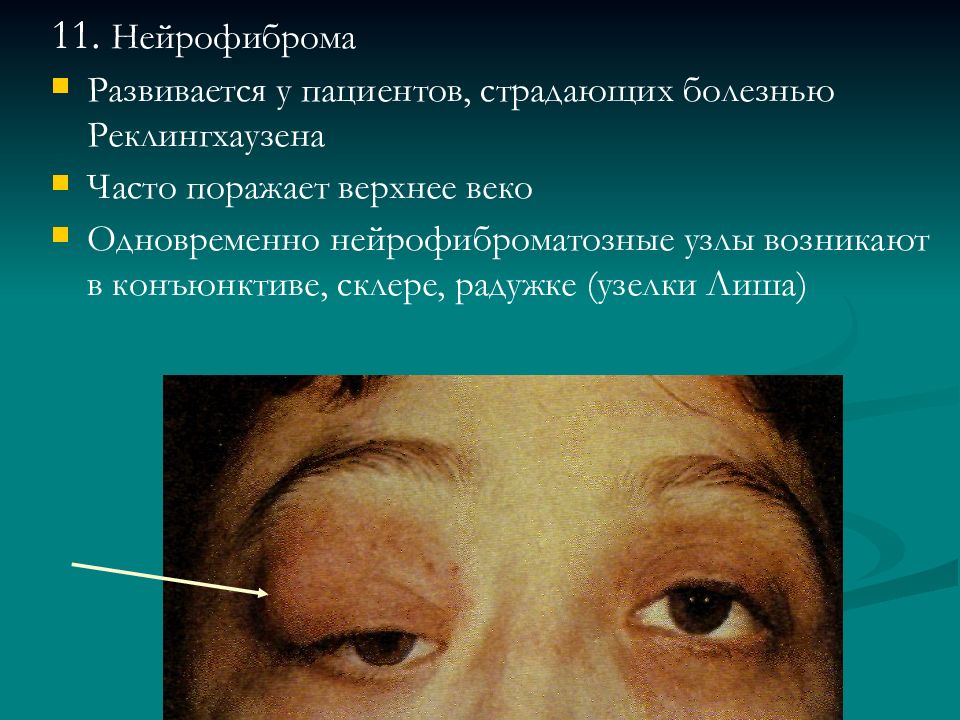

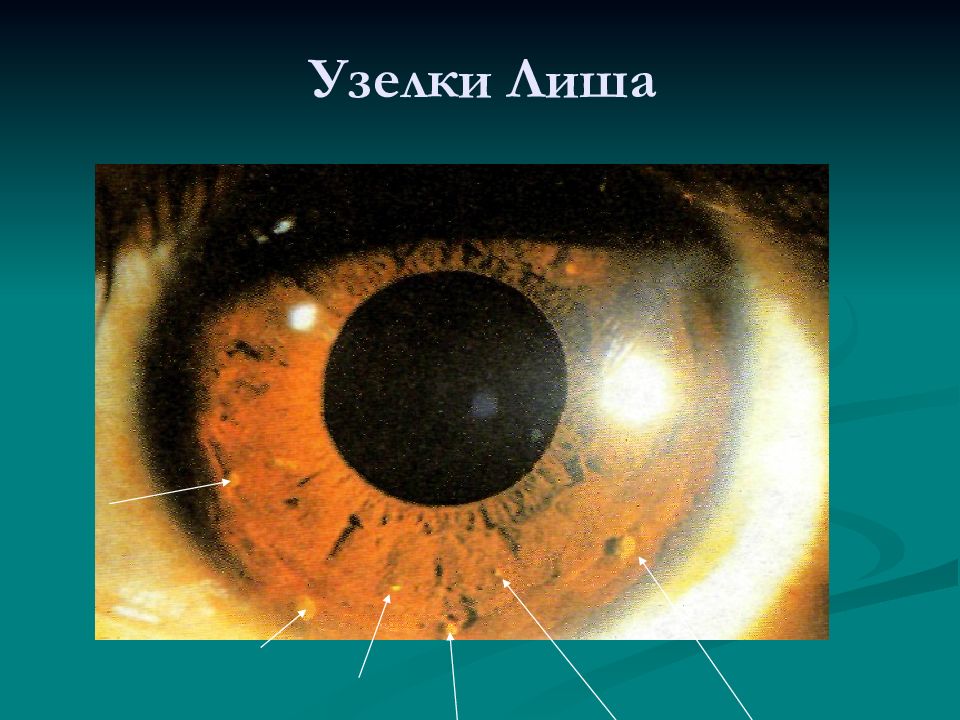

11. Нейрофиброма Развивается у пациентов, страдающих болезнью Реклингхаузена Часто поражает верхнее веко Одновременно нейрофиброматозные узлы возникают в конъюнктиве, склере, радужке (узелки Лиша)

Слайд 99

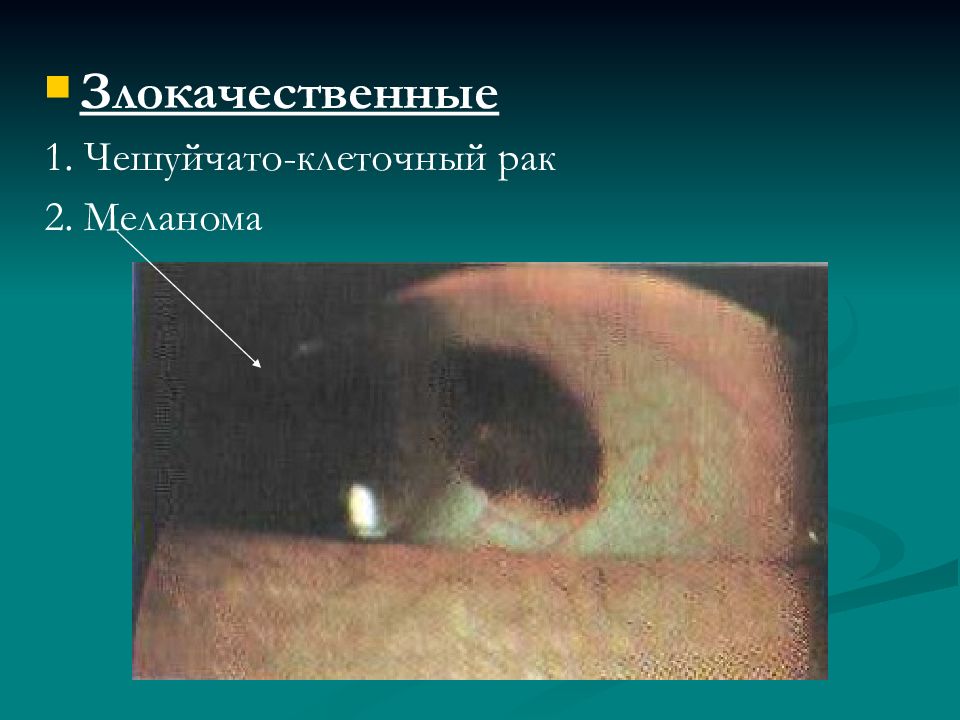

1. Базально-клеточный рак 40-80 лет Нижнее веко и внутренняя спайка век Виды: Узловая Разъедающе- язвенная Склеродермо подобная II. Злокачественные

Слайд 100

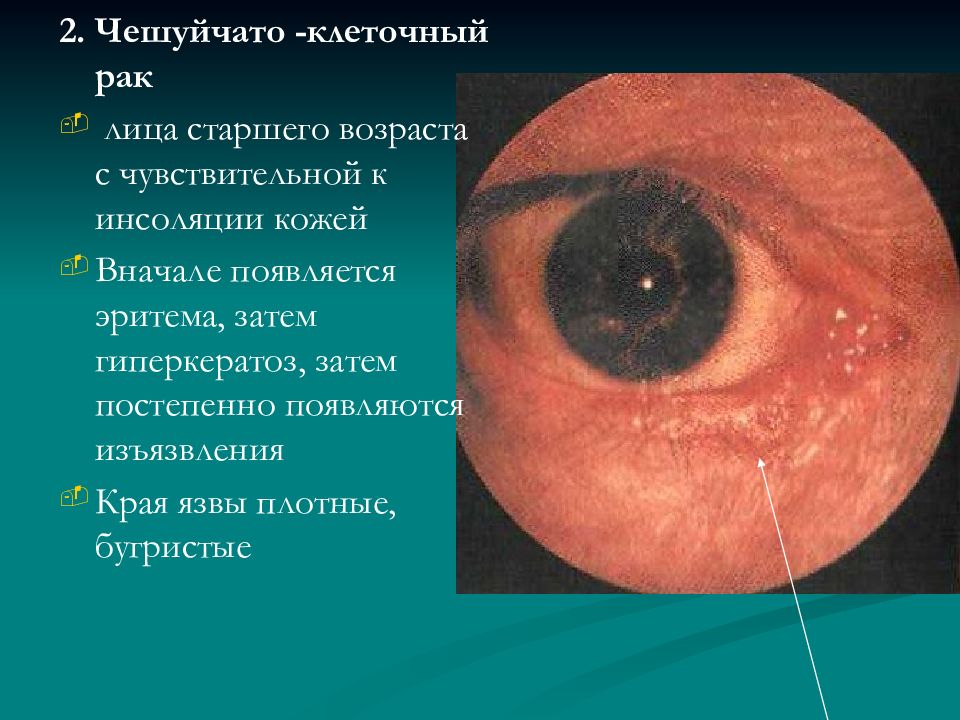

2. Чешуйчато -клеточный рак лица старшего возраста с чувствительной к инсоляции кожей Вначале появляется эритема, затем гиперкератоз, затем постепенно появляются изъязвления Края язвы плотные, бугристые

Слайд 102

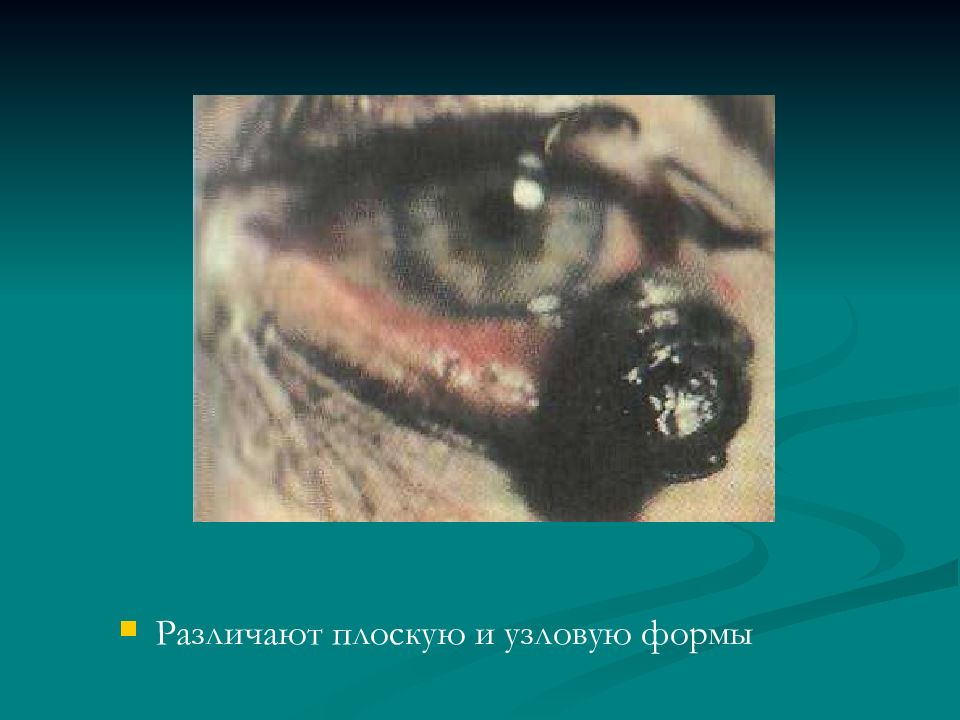

3. Аденокарцинома мейбомиевой железы Под кожей века Узел с желтоватым оттенком, напоминает халазион Проявляется блефароконъюнктивитом, мейбомитом 4. Мелонома Факторы риска: невусы, меланоз, индивидуальная повышенная чувствительность к солнечному облучению, семейный анамнез

Слайд 104: Опухоли роговицы и конъюнктивы

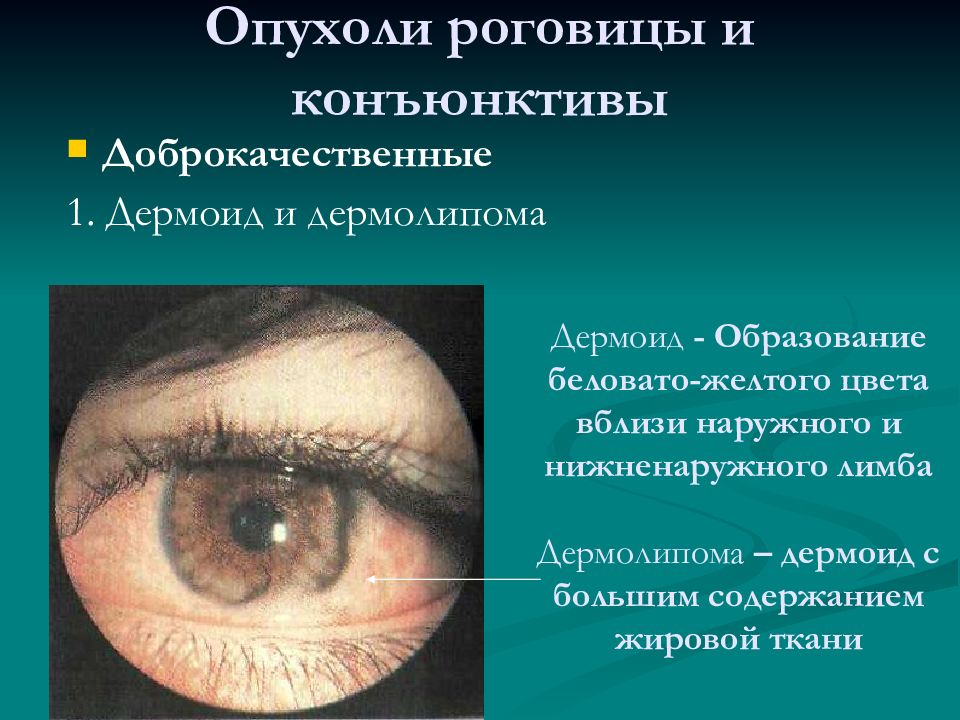

Доброкачественные 1. Дермоид и дермолипома Дермоид - Образование беловато-желтого цвета вблизи наружного и нижненаружного лимба Дермолипома – дермоид с большим содержанием жировой ткани

Слайд 105

2. Папиллома 3. Сосудистые опухоли конъюнктивы (капиллярная гемангиома и лимфангиома)

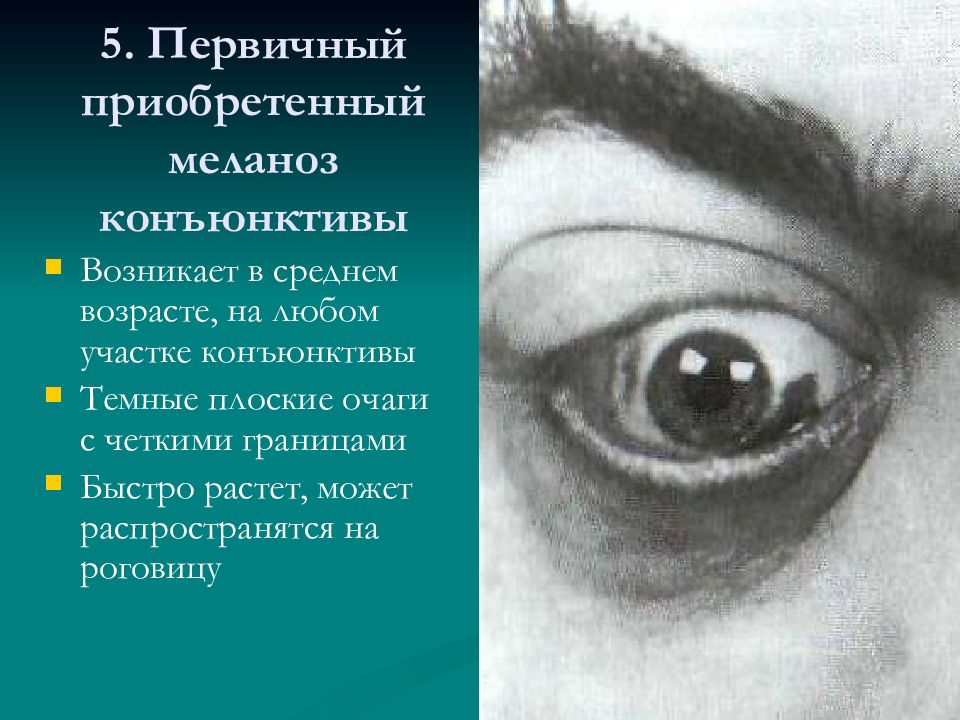

Слайд 107: 5. Первичный приобретенный меланоз конъюнктивы

Возникает в среднем возрасте, на любом участке конъюнктивы Темные плоские очаги с четкими границами Быстро растет, может распространятся на роговицу

Слайд 109: Внутриглазные опухоли

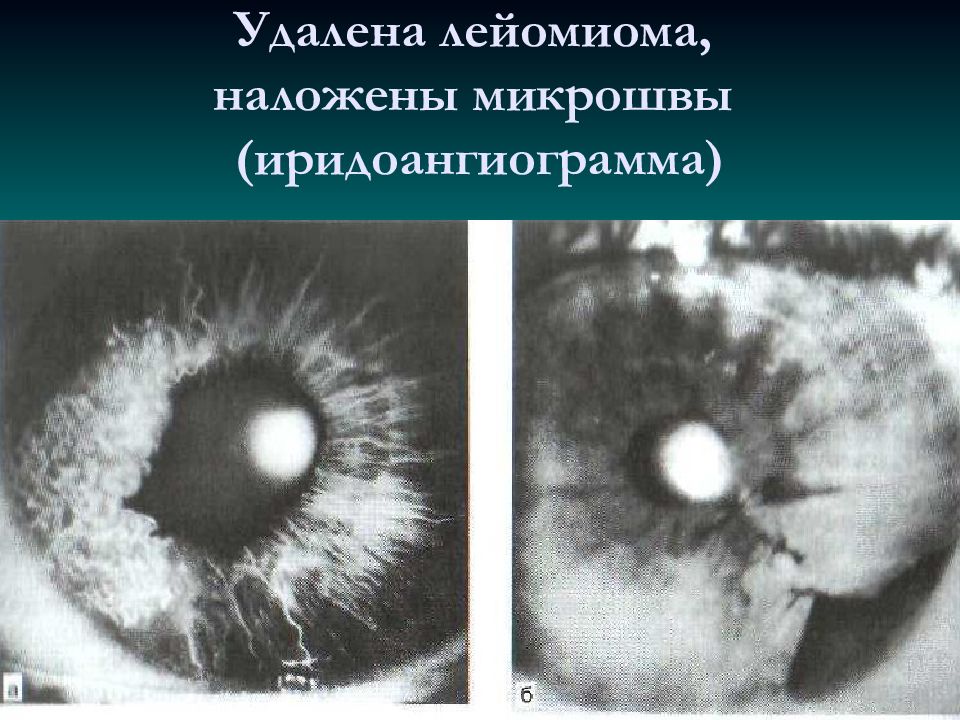

Опухоли сосудистой оболочки глаза 1.1. Опухоли радужки 1.1.1. Доброкачественные Лейомиома

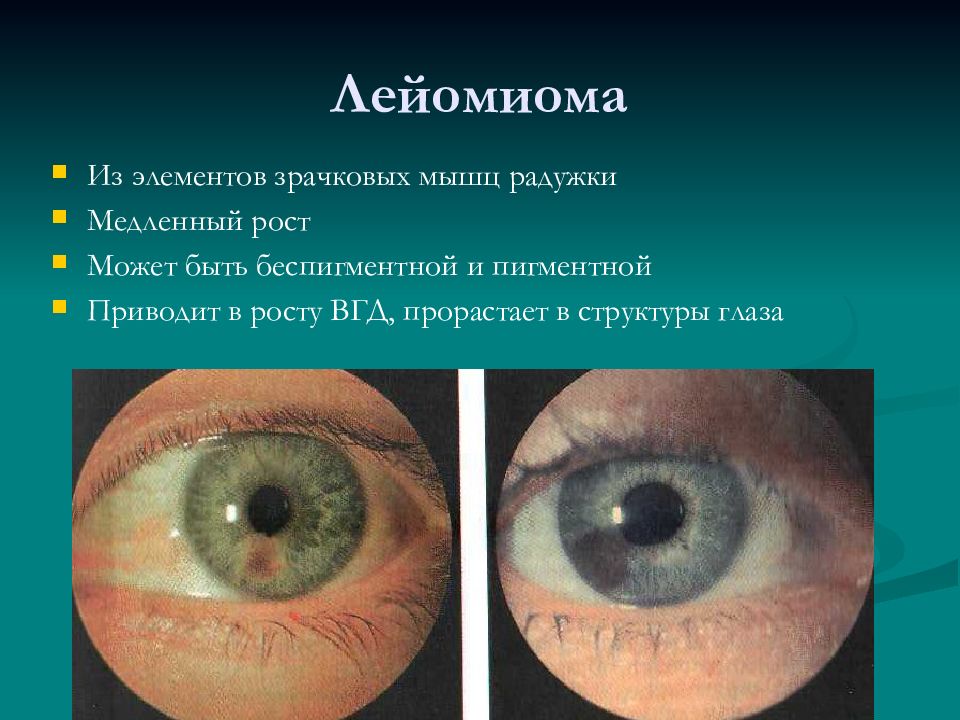

Слайд 110: Лейомиома

Из элементов зрачковых мышц радужки Медленный рост Может быть беспигментной и пигментной Приводит в росту ВГД, прорастает в структуры глаза

Слайд 112

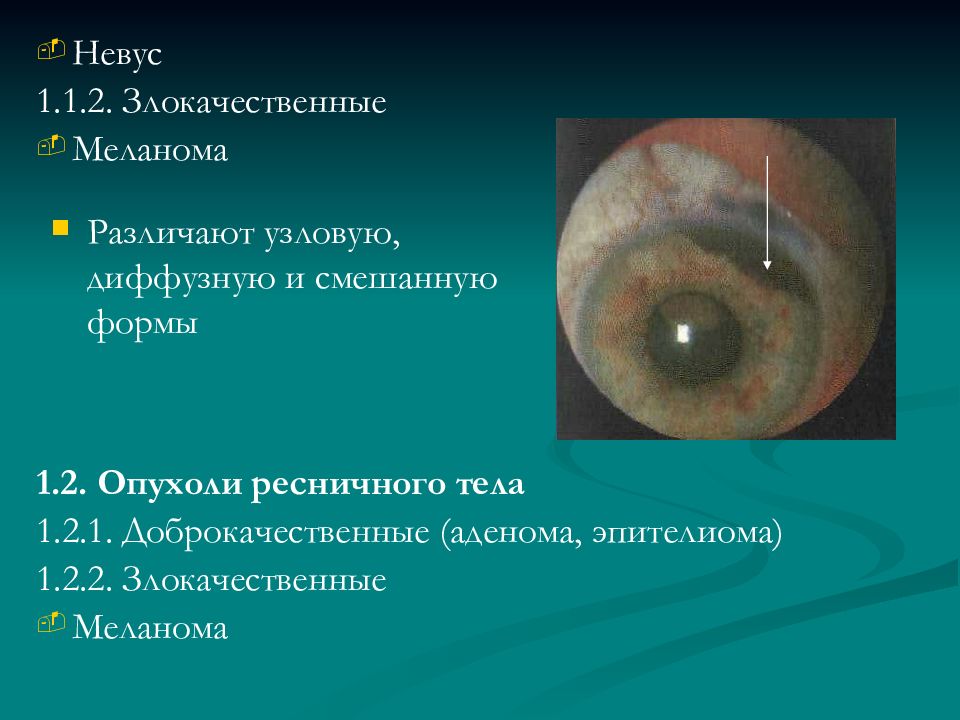

Невус 1.1.2. Злокачественные Меланома 1.2. Опухоли ресничного тела 1.2.1. Доброкачественные (аденома, эпителиома) 1.2.2. Злокачественные Меланома Различают узловую, диффузную и смешанную формы

Слайд 113

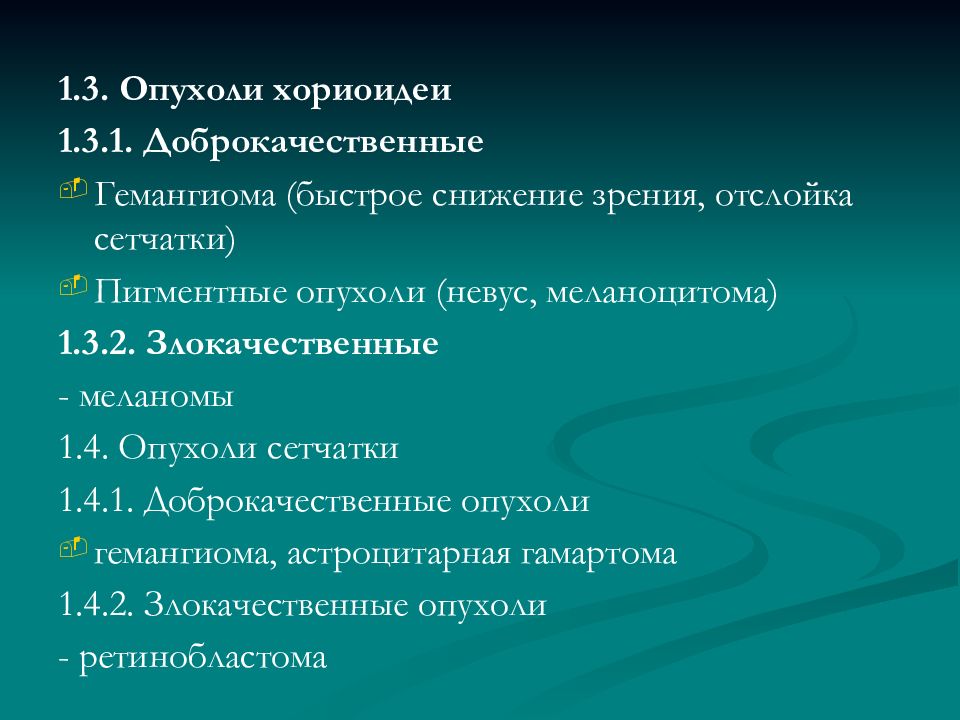

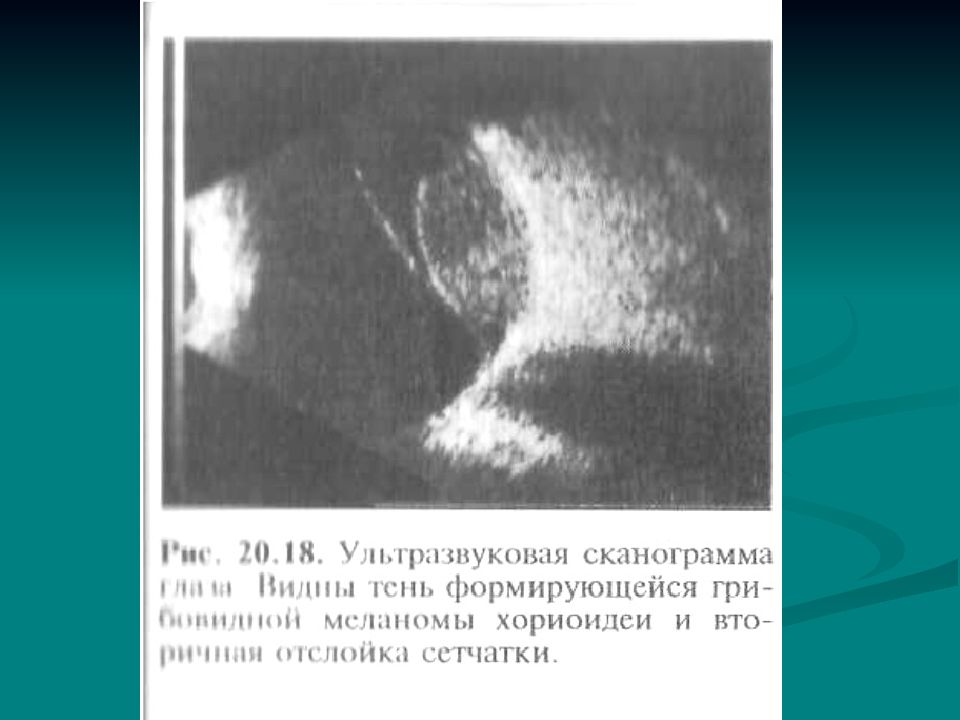

1.3. Опухоли хориоидеи 1.3.1. Доброкачественные Гемангиома (быстрое снижение зрения, отслойка сетчатки) Пигментные опухоли ( невус, меланоцитома ) 1.3.2. Злокачественные - меланомы 1.4. Опухоли сетчатки 1.4.1. Доброкачественные опухоли гемангиома, астроцитарная гамартома 1.4.2. Злокачественные опухоли - ретинобластома

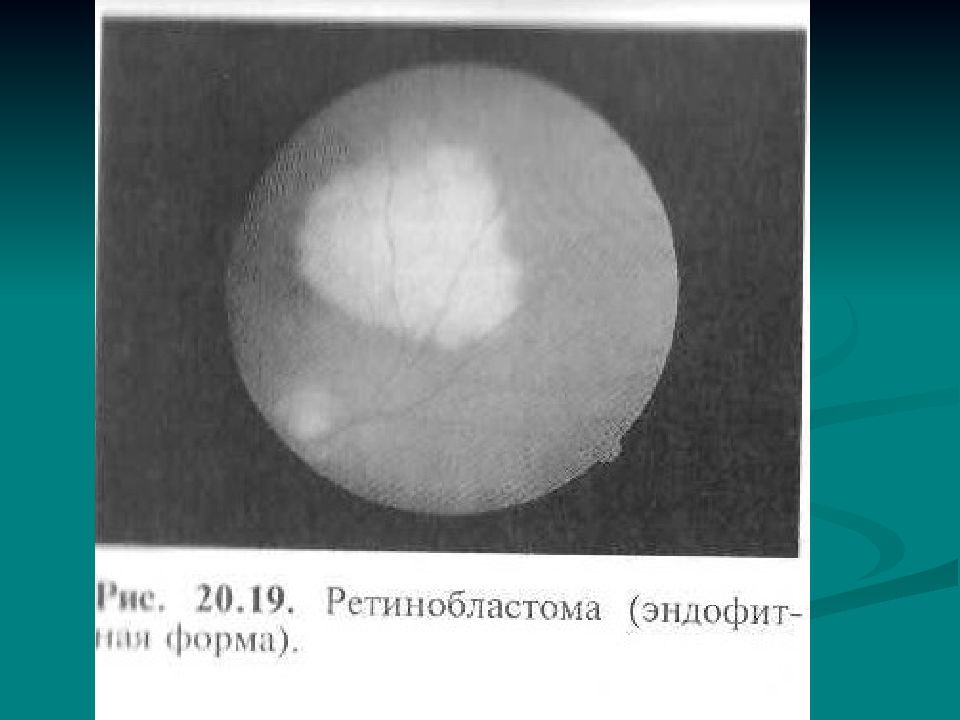

Слайд 117

Ретинобластома Диагностируется на первом году жизни Доказана наследственная роль в развитии этой опухоли с доминантным характером Характеризуется очень быстрым прогрессированием с обильной пролиферацией, некротическими изменениями За несколько месяцев роста начинает выполнять всю полость глаза, вытесняя стекловидное тело. Очень рано наступает слепота. Рано отмечается паралич сфинктера возникает амавротический амавроз, амавротический “кошачий глаз” - широкий зрачок, проминирующая в стекловидное тело опухоль. Быстрое прорастание в зрительный нерв, орбиту, раннее метастазирование в полость черепа, печень, легкие. Прогноз крайне неблагоприятный

Слайд 119: Опухоли орбиты

- Поражение ретробульбарной части всегда сопровождается экзофтальмом и застойными явлениями Рано возникает поражение n. oculomotorius - как следствие птоз Выраженная застойная гематома, экзофтальм Для дифференциальной диагностики - консультация эндокринолога, рентгенография Опухоли орбиты

Слайд 120

Доброкачественные опухоли Гемангиомы Нерогенные опухоли дермоидные кисты остеомы и т.д. Но чаще злокачественны: Саркомы Карцинома Нередко эта патология детского возраста. Практически все опухоли орбиты являются проявлением вторичного метастазирования. Первичный очаг чаще в матке, печени, молочной железе, легких.

Слайд 125: IV. Травмы глаз

Промышленный травматизм: характер травм зависит от вида производства: на химических, текстильных предприятиях чаще наблюдаются химические ожоги, на металлургических предприятиях чаще наблюдаются термические ожоги, на металлообрабатывающих предприятиях чаще микротравмы. Сельскохозяйственный травматизм: часто при ремонте техники. Травма колосьями. Особенности: ранящее тело загрязнено; специализированная помощь находится далеко от пациента. Бытовая травма. Очень часто бывают ожоги нашатырным спиртом, уксусной кислотой, но чаще бывает в результате драк Спортивный травматизм: наиболее часто при занятии боксом, хоккее, при катании с гор. Военный травматизм: боевой травматизм - у военнослужащих участвующих в боевых действиях и травматизм мирного времени. В связи с применением новых видов оружия очень часто встречаются сочетанные и комбинированные поражения глаз. Детский травматизм.

Слайд 126

По виду воздействия: механические химические термические лучевые комбинированные

Слайд 127: 1. Травмы глазницы

Контузии Открытые повреждения мягких тканей переломы костных стенок Внедрение инородных тел в полость глазницы Клиника: Боль Затуманивание зрения Диплопия Отек Гематома Сужение глазной щели Ограничение подвижности Птоз Эмфизема

Слайд 128: 1.1. Контузии глазницы

Тупые травмы мягких тканей орбиты, при которых не отмечается видимых нарушений их анатомической целостности Клиника: тошнота, рвота,брадикардия, гематома век, субконъюнктивальное кровоизлияние, ограничение подвижности глазного яблока, экзофтальм, снижение зрения Осложнение: Нагнаивание гематомы, абсцессы, менингит, атрофия зрительного нерва

Слайд 129

Лечение: Постельный режим Местно холод В/В физ. раствор Диуретики Гемостатики, ангиопротекторы (аминокапроновая кислота, фибриноген) Химотрипсин в виде компрессов Антиоксиданты, витамины Препараты, воздействующие на трофику тканей (неробол, ретаболил, пентоксил) Хирургическое лечение по показания

Слайд 130

1.2. Ранения мягких тканей глазницы Рваные, резаные, колотые Хирургическое лечение, профилактика проникновения инфекции 1.3 Травмы век Хирургическое лечение, профилактика проникновения инфекции

Слайд 131: 2. Повреждения глазного яблока

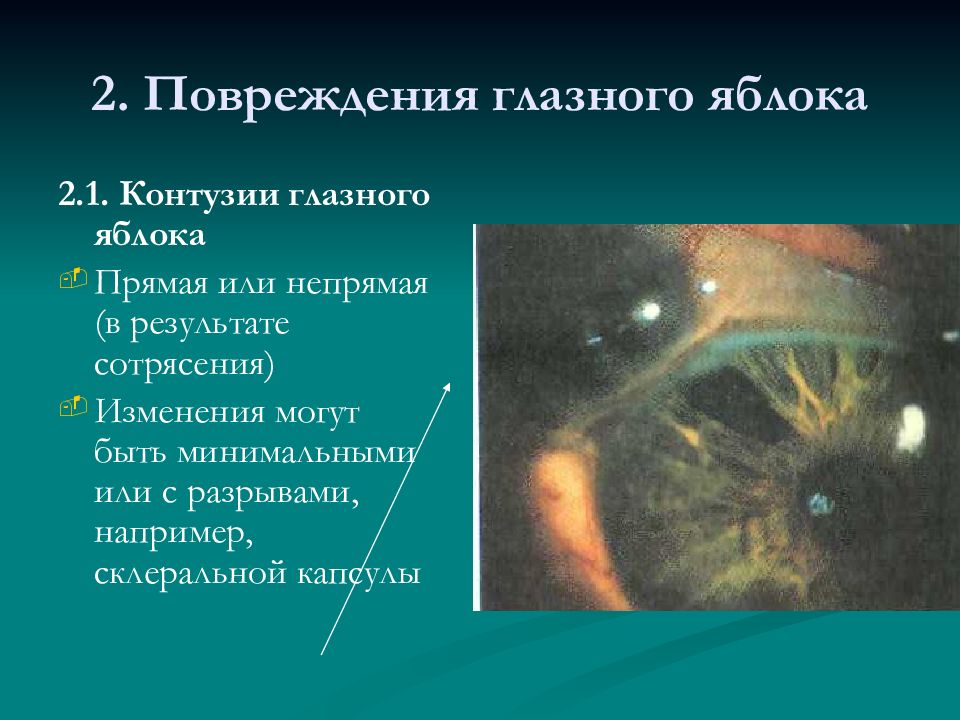

2.1. Контузии глазного яблока Прямая или непрямая (в результате сотрясения) Изменения могут быть минимальными или с разрывами, например, склеральной капсулы

Слайд 132

Клиника: Боли снижение зрения, головокружение, легкая тошнота, затруднения при чтении Инъекция глазного яблока Кровоизлияния в разных отделах глаза В переднюю камеру – гифема Имбибиция роговицы кровью Кровоизлияние субконъюнктивальное Стекловидное тело полностью пронизано кровью - гемофтальм

Слайд 134

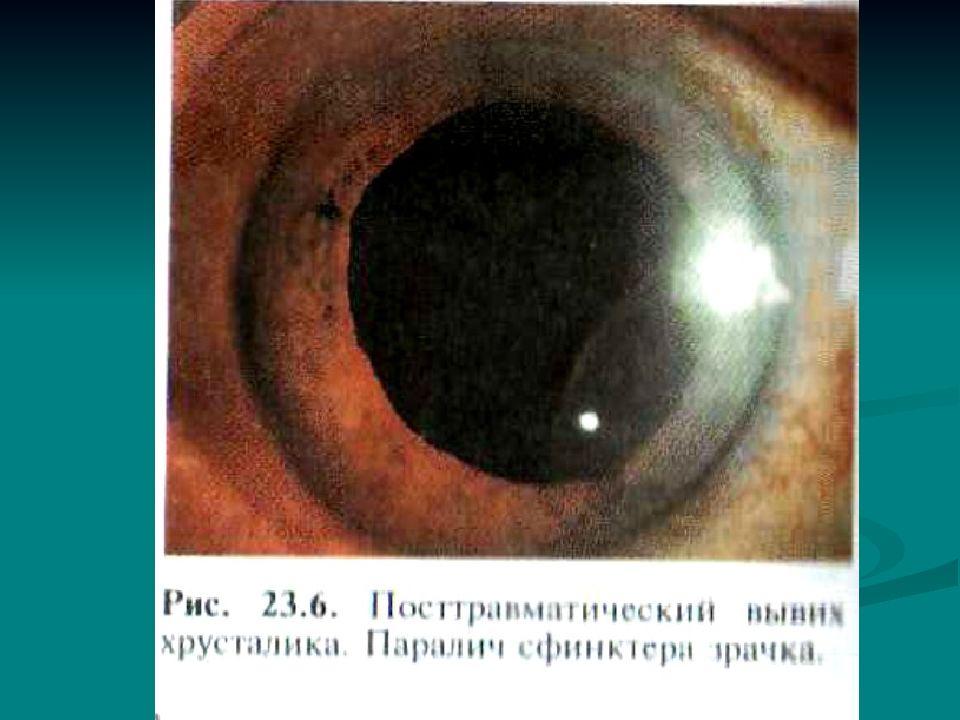

Роговица Эрозии различной величины Радужка Изменение формы зрачка Вялая реакция на свет Парез цилиарной мышцы При обездвиженном зрачке возникают синехии и возникает вторичная глаукома Отрыв радужки может вызвать кровоизлияние Хрусталик - Катаракта и смещения хрусталика Ресничное тело Отслойка – циклодиализ

Слайд 136

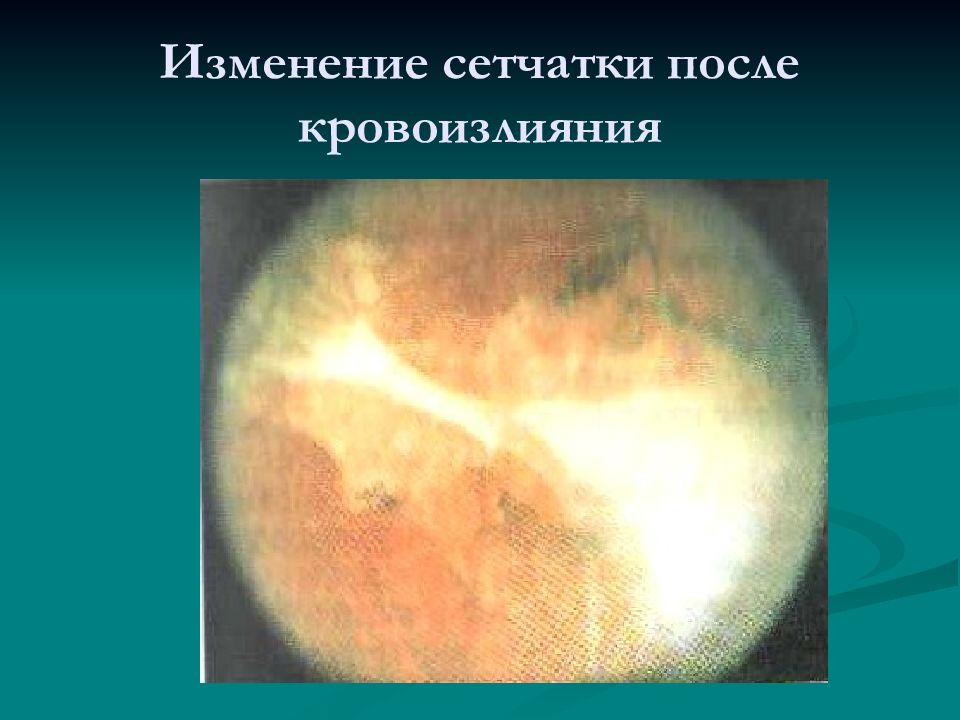

Сосудистая оболочка Разрывы, сопровождающиеся кровоизлияниями Чаще концентрично диску, реже в макулярной и парамакулярной области Следствием может быть перипапиллярная атрофия хориоидеи Сетчатка При тупой травме – берлиновское помутнение и кровоизлияние в сетчатку Зрительный нерв Атрофия зрительного нерва Причина: длительный приступ вторичной глаукомы, повреждение зрительного нерва или сосудов, питающих зрительный нерв

Слайд 138: Лечение

Антимикробные средства для местного и общего применения Ферменты в виде субконъюнктивальных инъекций (гемаза, фибринолизин, лекозим, лидаза) Ангиопротекторы (дицинон – парабульбарно, в/в, таб., аскорутин, аминокапроновая кислота) Диуретики (диакарб, лазикс, маннитол) Антигистаминные препараты (супрастин, тавегил, кларитин, диазолин) Дезинтоксикационные средства (физ раствор, гемодез, реополиглюкин, полифепам) Анальгетики и транквилизаторы

Слайд 139

2.2. Непроникающие ранения глазного яблока По локализации: роговица, склера, корнеосклеральная зона По наличию инородных тел Диагностика: осмотр, определение глубины поражения Лечение: - извлечение инородного тела - Местная терапия (левомицетин, тобрадекс, витабакт, мази: тетрациклиновая, эритромициновая, гели: солкосерил, актовегин)

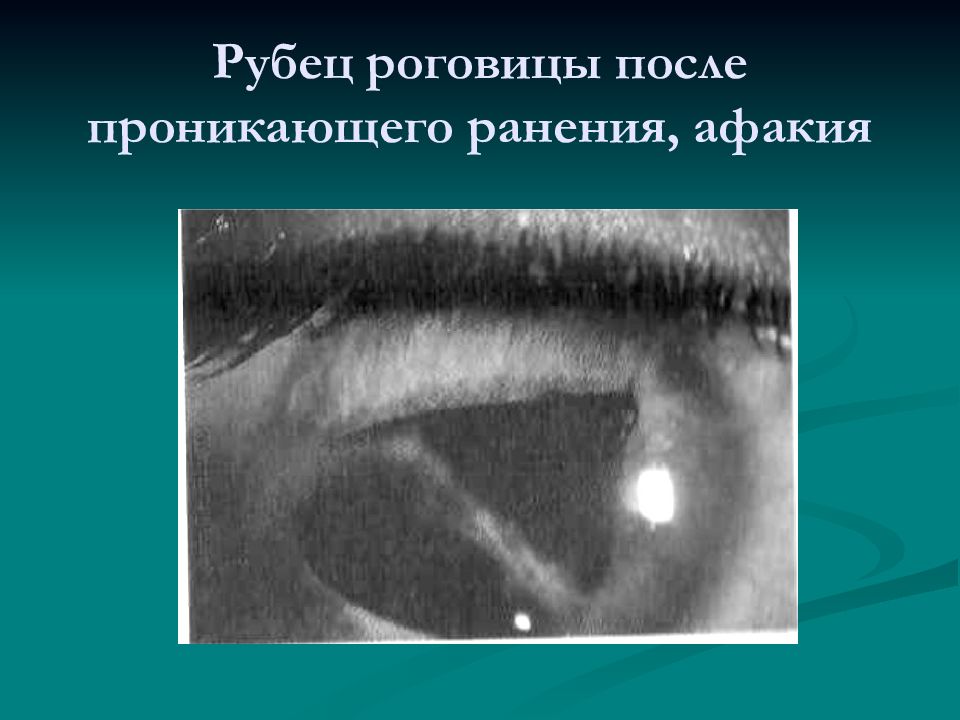

Слайд 140

2.3. Проникающие ранения Клиника: субконъюнктивальные кровоизлияния «симптом очков» Нарушение целостности капсулы глаза Гипотония Проникающие ранения роговицы (рваные, лоскутные, линейные) могут сопровождаться выпадением и дефектом радужки, хрусталика и стекловидного тела Катаракта Гкмофтальм При инфицировании – иридоциклит, эндофтальмит, панофтальмит

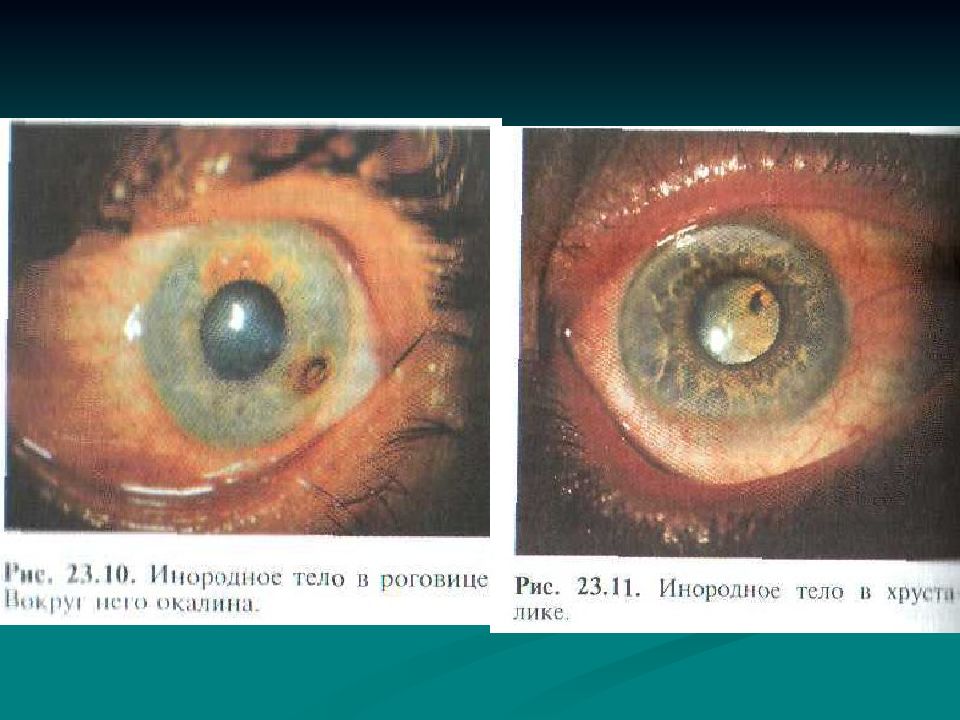

Слайд 143: Лечение

Первая помощь: - стерильная повязка Госпитализация Введение противостолбнячной сыворотки Седативные средства Антибиотики широкого спектра действия Анальгетики Диагностика: - рентгенологическое исследование, УЗИ В первые сутки производят первичную хирургическую обработку раны Хирургическое извлечение инородных тел

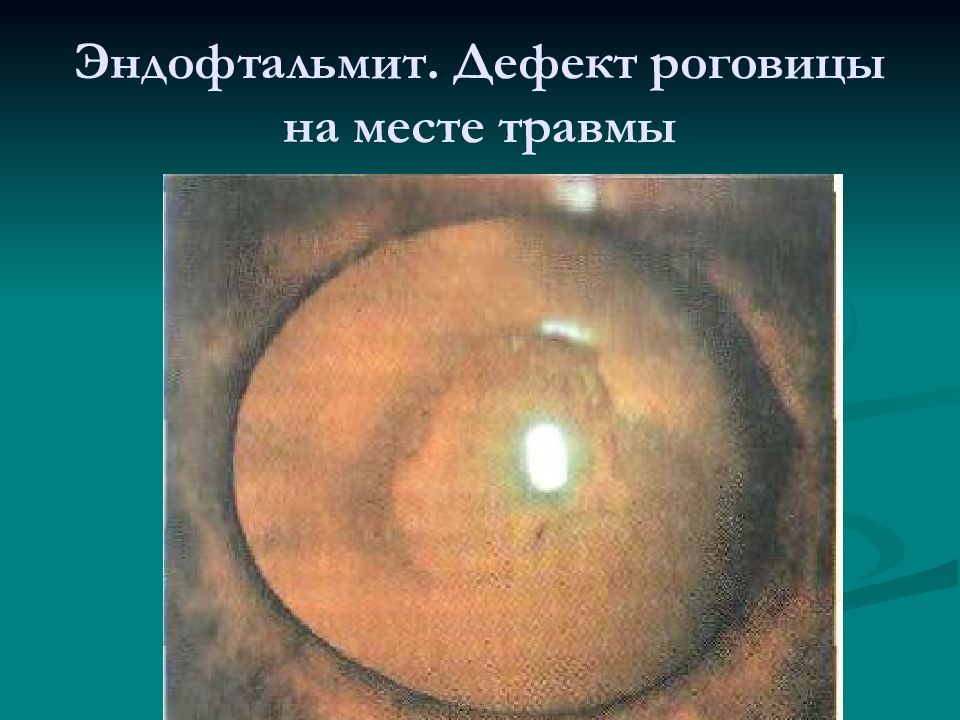

Слайд 144: Внутриглазная инфекция Эндофтальмит

Источник: - инородное тело Микроорганизмы конъюнктивального мешка Первичная микробная инвазия происходит в момент ранения, вторичная через некоторое время Возбудитель: - стафилококк, другие реже Клиника: Начинается с развития экссудативного гнойного воспаления ресничного тела и радужки с последующим формированием абсцесса стекловидного тела и вовлечением сетчатки, хориоидеи и склеры

Слайд 145

Гнойный иридоциклит Сильные боли в глазу Перикорнеальная инъекция сосудов Экссудат, преципитаты на задней поверхности роговицы Легко образуются задние синехии Осложнение: вторичная глаукома Энофтальмит Гнойное воспаление в стекловидном теле Быстрое нарастание гиперемии, отека век и конъюнктивы Снижение зрения, гипотония Субфебрильная температура, лейкоцитоз, СОЭ Диагностика: В проходящем свете, биомикроскопия, УЗИ.

Слайд 147

Панофтальмит Острое гнойное воспаление, охватывающее все среды и оболочки глаза, в том числе склеру Быстро переходит на мягкие ткани орбиты Угроза распространения инфекции в мозг Клиника: Боли в глазу и голове Слабость, повышение температуры Хемоз, веки не смыкаются Экзофтальм Роговица мутная, передняя камера заполнена гноем Не реагирует на свет

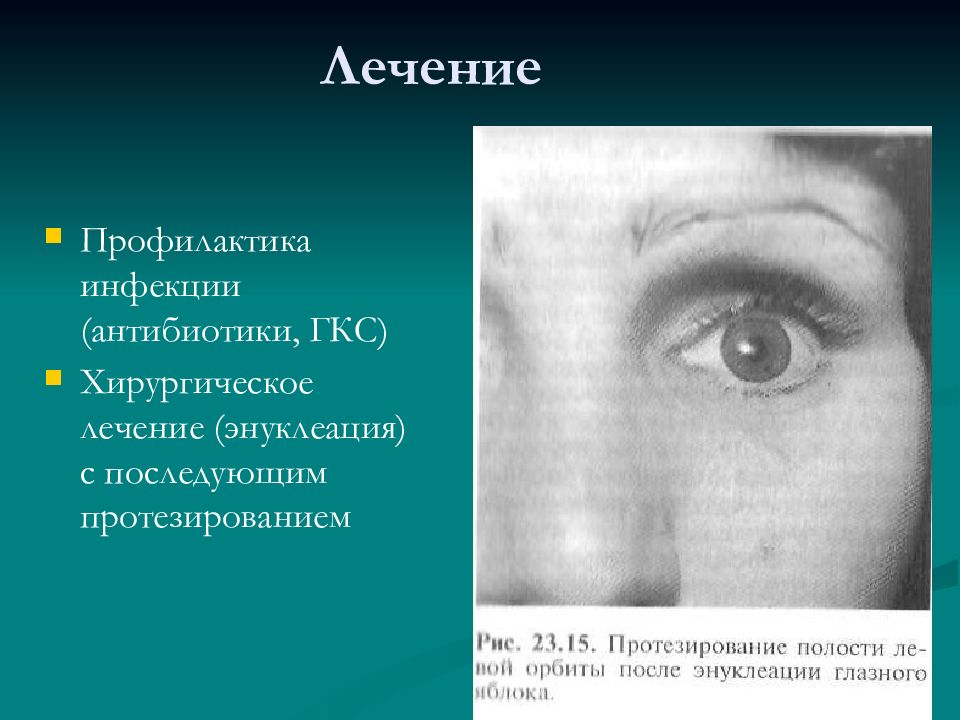

Слайд 148: Лечение

Профилактика инфекции (антибиотики, ГКС) Хирургическое лечение (энуклеация) с последующим протезированием

Слайд 149: Ожоги глаз

Классификация По действующему агенту Термические Химические Лучевые Ожоги, вызванные отравляющими веществами По этиологии ожоги, вызванные кислотами Щелочами Термические ожоги Их сочетание

Слайд 150: Термический ожог

Под действием высокой температуры Это могут быть бытовые, производственные, вызванные расплавленным металлом, горячим шлаком, пламенем, горячей водой, паром Патогенез Возникает очаг некроза, окруженный участками паранекроза Паранекроз расширяется и углубляется после действия термического агента Гибель эпителиальных клеток, выброс токсических агентов Из-за отсутствия кровоснабжения роговицы, токсические продукты интенсивно накапливаются, потому вторичное поражающее действие имеет выраженный характер

Слайд 151: Кислотный ожог

Тяжесть ожога зависит от концентрации и времени действия ожога После ожога серной или азотной кислотой на поверхности еще сохранен эпителий Вначале ограниченный участок распространяется, поражаются новые клетки, боуменова мембрана превращается в гомогенную массу При воздействии кислоты высокой концентрации через 8-24 ч. последствия могут быть необратимыми

Слайд 152: Щелочной ожог

Оказывают непосредственное обжигающее действие на глаз Патогенез Обжигающее действие на ткани глаза Проникает в тело клетки (омыляя жиры и жироподобные вещества клеточных мембран) Изменяет рН клеточного вещества, приводит к растворению (колликвации) белков Убивает клетку и проникает глубоко в клетку

Слайд 153: Клинические проявления

Легкие ожоги Субъективно : - Светобоязнь Режущие боли Слезотечение Объективно: - Гиперемия Незначительный отек кожи век Явления раздражения глаза Гиперемия конъюнктивы Повреждение роговицы (дефект эпителия) Поверхностный отек роговицы Радужка и ресничное тело не повреждены Течение: благоприятное (выздоровление через 4-6 дн.)

Слайд 154

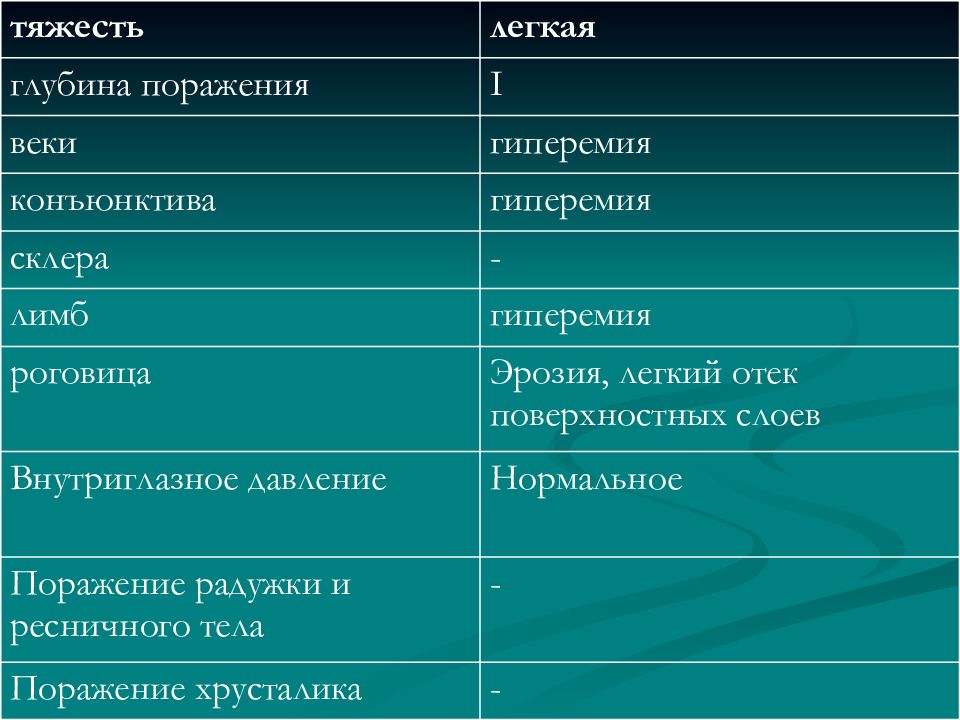

тяжесть легкая глубина поражения I веки гиперемия конъюнктива гиперемия склера - лимб гиперемия роговица Эрозия, легкий отек поверхностных слоев Внутриглазное давление Нормальное Поражение радужки и ресничного тела - Поражение хрусталика -

Слайд 155

2. Ожоги средней тяжести ( II степень) Объективно: - кожа век гиперемирована, отечна На коже век пузыри Веки напряжены, трудно открываются Конъюнктива отечная, бледная с участками поверхностного некроза На поверхности конъюнктивы выпотевает фибрин, который рыхло склеивает веки с глазным яблоком Участки ишемии конъюнктивы из-за массивного отека Субъективно: - снижение зрения Резкая светобоязнь, боли Осложнения: инфильтраты роговицы, рецидивирующие эрозии, экссудативный иридоциклит Исход: конъюнктива восстанавливается через 1,5-2 нед., в роговице незначительные помутнения

Слайд 156

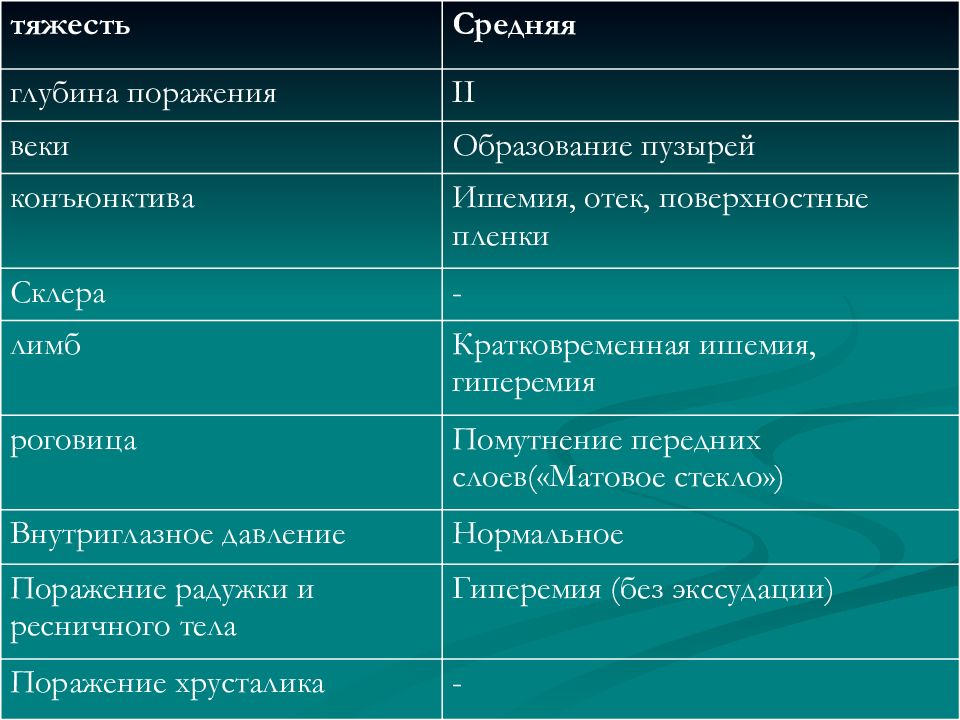

тяжесть Средняя глубина поражения II веки Образование пузырей конъюнктива Ишемия, отек, поверхностные пленки Склера - лимб Кратковременная ишемия, гиперемия роговица Помутнение передних слоев(«Матовое стекло») Внутриглазное давление Нормальное Поражение радужки и ресничного тела Гиперемия (без экссудации) Поражение хрусталика -

Слайд 158

3. Тяжелые и особо тяжелые ожоги Характеризуются глубокими нарушениями жизненных функций тканей глаза, а осложнения нередко приводят к слепоте Клинически: - изменения в виде некроза, тяжелейшие ожоги конъюнктивы и роговицы Образуется темный струп При III ст. повреждаются все слои кожи, при IV подлежащая клетчатка, мышцы и хрящ, обнажение костей орбиты Впоследствии образуются рубцы, могут образовываться симблефарон

Слайд 159

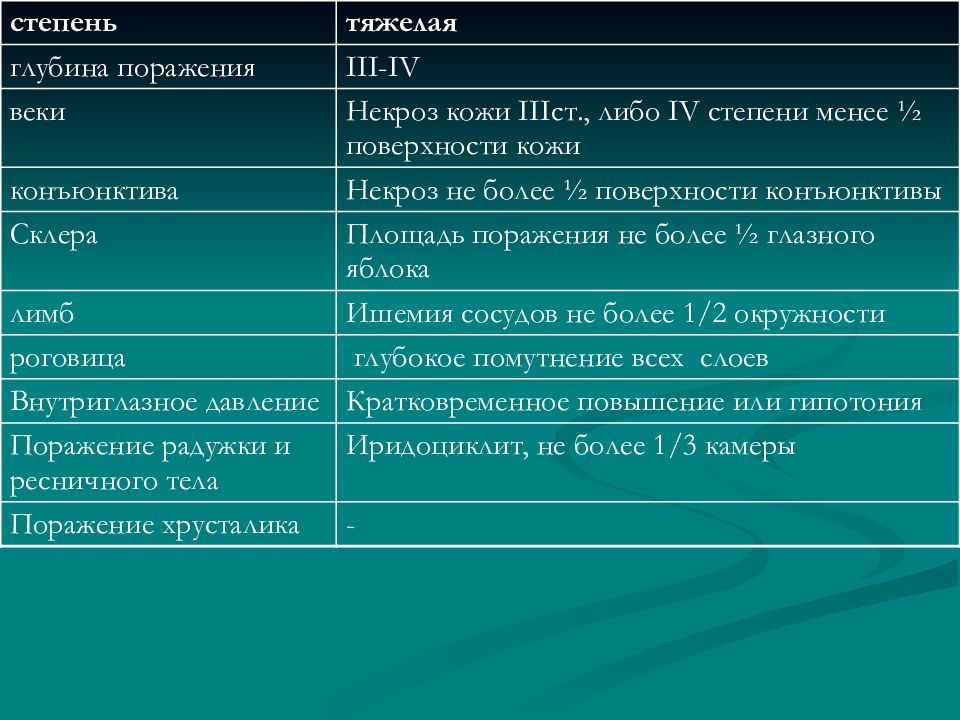

степень тяжелая глубина поражения III-IV веки Некроз кожи III ст., либо IV степени менее ½ поверхности кожи конъюнктива Некроз не более ½ поверхности конъюнктивы Склера Площадь поражения не более ½ глазного яблока лимб Ишемия сосудов не более 1/2 окружности роговица глубокое помутнение всех слоев Внутриглазное давление Кратковременное повышение или гипотония Поражение радужки и ресничного тела Иридоциклит, не более 1/3 камеры Поражение хрусталика -

Слайд 160

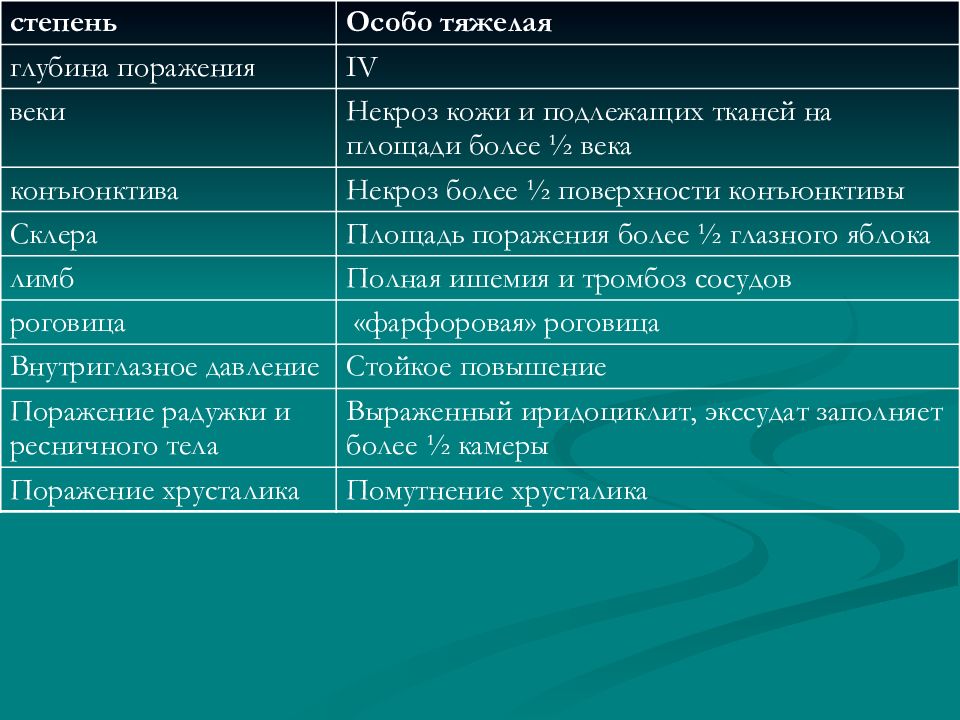

степень Особо тяжелая глубина поражения IV веки Некроз кожи и подлежащих тканей на площади более ½ века конъюнктива Некроз более ½ поверхности конъюнктивы Склера Площадь поражения более ½ глазного яблока лимб Полная ишемия и тромбоз сосудов роговица «фарфоровая» роговица Внутриглазное давление Стойкое повышение Поражение радужки и ресничного тела Выраженный иридоциклит, экссудат заполняет более ½ камеры Поражение хрусталика Помутнение хрусталика

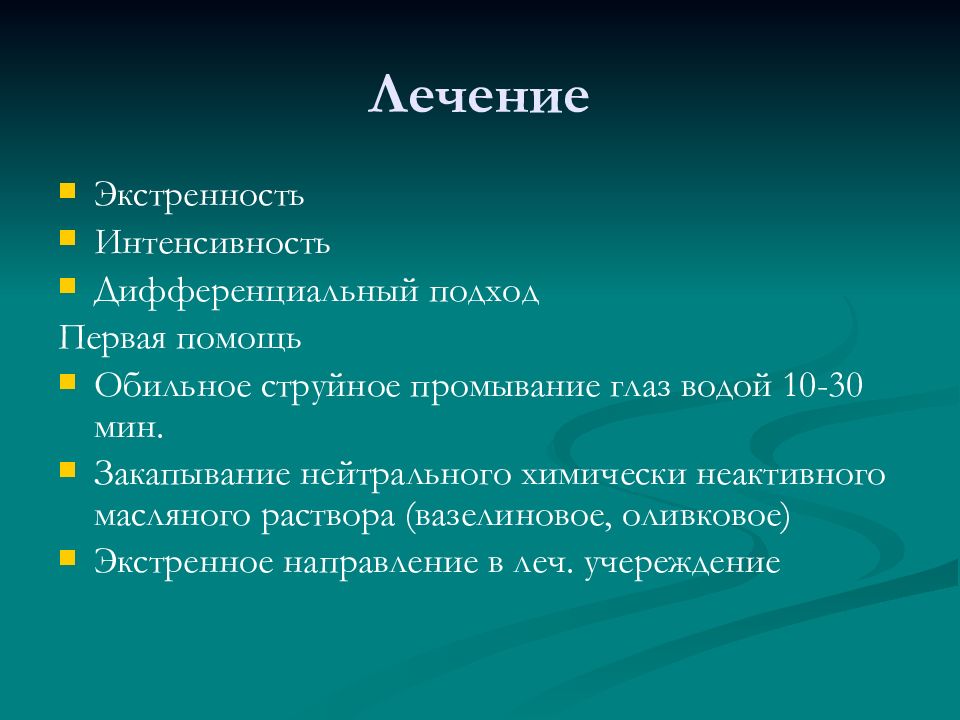

Слайд 162: Лечение

Экстренность Интенсивность Дифференциальный подход Первая помощь Обильное струйное промывание глаз водой 10-30 мин. Закапывание нейтрального химически неактивного масляного раствора (вазелиновое, оливковое) Экстренное направление в леч. учереждение

Слайд 163

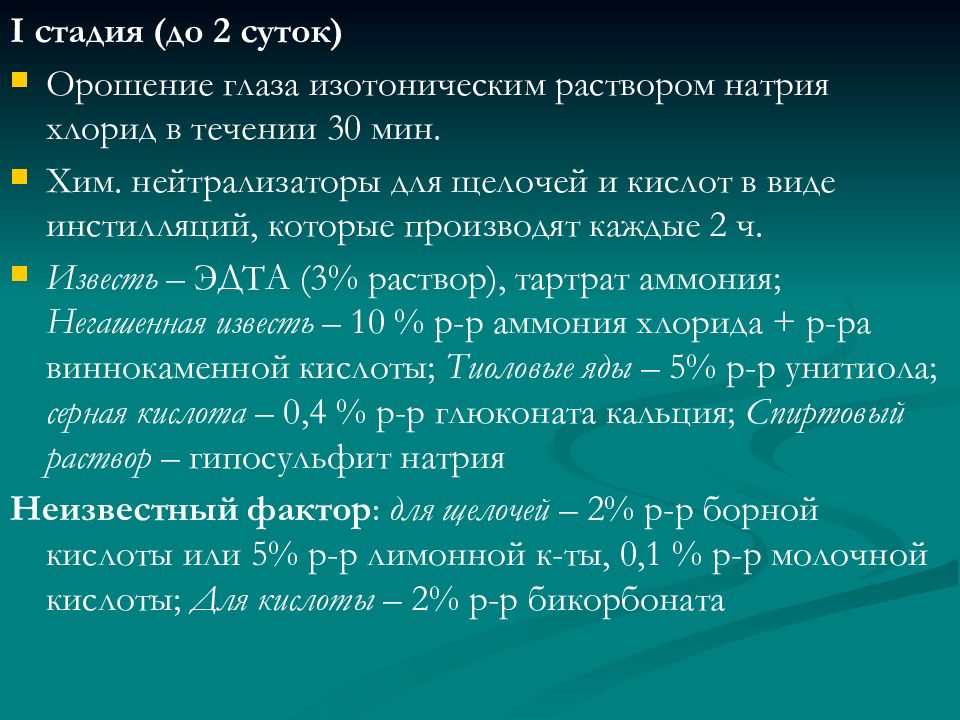

I стадия (до 2 суток) Орошение глаза изотоническим раствором натрия хлорид в течении 30 мин. Хим. нейтрализаторы для щелочей и кислот в виде инстилляций, которые производят каждые 2 ч. Известь – ЭДТА (3% раствор), тартрат аммония; Негашенная известь – 10 % р-р аммония хлорида + р-ра виннокаменной кислоты; Тиоловые яды – 5% р-р унитиола; серная кислота – 0,4 % р-р глюконата кальция; Спиртовый раствор – гипосульфит натрия Неизвестный фактор : для щелочей – 2% р-р борной кислоты или 5% р-р лимонной к-ты, 0,1 % р-р молочной кислоты; Для кислоты – 2% р-р бикорбоната

Слайд 164

Дегидрационная терапия – 40 % р-р глюкозы + уротропин в/в, диакарб либо гипотиазид внутрь с панангином Анестетики (дикаин, лидокаин, нововкаин) Антибиотики в каплях (левомицетин, колбиоцин) Для предотвращения образований задних синехий на фоне токсического ожогового иридоциклита применяют мидриатики кратковременного действия (мидриацил, мезатон) Хирургическое лечение: - При тяжелых и особо тяжелых ожогах. - Секторальная конъюнктивотомия при некрозе конъюнктивы, некрэктомия конъюнктивы и роговицы, пластики век, послойная лечебная кератоплатсика

Слайд 165

II стадия – острая ожоговая токсемия (до 18-20 сут.) Ингибиторы протеолитических ферментов для предотвращения изъязвления и перфорации роговицы (гордокс, контрикал 10 мл. в/в, под конъюнктиву и в виде инстилляций) Иммуномодуляторы (левамизол, иммунофан) Антиоксиданты (эмоксипин, альфа-токоферол) Стимуляторы репаративной регенерации (адгелон, тауфон, видисик) Глазные мази (тиаминовая) и желе (солкосериловое, актовегиновое) Хирургическое лечение: при истончении и перфорации роговицы

Слайд 166

III стадия ожоговой болезни (септикопиемия, стадия деструктивных изменений, до 2-3 мес.) Симптоматическое лечение в зависимости от характера осложнений Вторичная глаукома – гипотензивные препараты (арутимол, ксалатан, бетоптик), диакарб внутрь, лазикс в/м или антиглаукоматозные операции Эрозии роговицы – стимуляторы репаративной регенерации IV стадия (стадия рубцевания, несколько месяцев, лет) - Лечение осложнений, хирургическое восстановительное лечение не ранее чем через 1 год

Слайд 167: Действие на глаз ОВ

Лакриматоры Раздражение конъюнктивы, блефароспазм, слезотечение При высоких концентрациях появляются помутнения роговицы, при непосредственном воздействии – некроз роговицы В легких случаях изменения легкого характера, раздражение слизистой исчезает постепенно в течение 2-3 дней Помутнения сохраняются до 1 месю или проходят бесследно

Слайд 168

Удушающие газы (хлор, фосген, дифосген ) Раздражение слизистой оболочки В тяжелых случаях поверхностное воспаление роговицы При выраженной клинике могут возникать в сетчатке кровоизлияния, тромбозы, нейроритиниты, кровоизлияния в стекловидное тело ОВ общетоксического действия (синильная кислота) Больной умирает раньше, чем проявиться воздействие на глаза ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люизит) - слезотечение, светобоязнь, учащенное мигание, гиперемия, отек слизистых оболочек, спазм, кеатит и т.д.

Слайд 169

ОВ раздражающего действия – чихательные (дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин) Неудержимое чихание Слезотечение, раздражение конъюнктивы, иногда помутнение роговицы Лечение: промывание глаз изотоническим раствором или 2% р-ом натрия гидрокарбоната, применение дезинфицирующих средств