Первый слайд презентации

Врожденные и наследственные заболевания органа зрения Основные морфологические черты врожденных пороков : Агенезия – полное врожденное отсутствие органа. Аплазия - врожденное отсутствие части органа. Гипоплазия –недоразвитие органа, проявляющееся дефицитом относительной массы или размера органа. Гиперплазия – увеличение относительной массы или размера органа. Гетероплазия – нарушение дифференцировки отдельных типов тканей. Эктопия – смещение органа. Атрезия – полное отсутствие канала или естественного отверстия. Стеноз – сужение канала или отверстия. Персистирование – сохранение эмбриональных структур, в норме исчезающих к определенному периоду развития.

Слайд 2: По этиологическому типу различают 3 группы пороков

Наследственные- пороки, возникшие в результате генных или хромосомных мутаций (стойкие изменения наследственных структур в половых клетках ( гаметические мутации) или в зиготе ( зиготические мутации). Экзогенные - пороки, возникающие в результате повреждения тератогенными факторами эмбриона или плода. Мультифакториальные – в результате совместного воздействия генетических и экзогенных факторов.

Слайд 3

Аномалии развития глазного яблока в целом Анофтальм Термин «анофтальм» употребляют при отсутствии глаза. Возможно наличие значительно уменьшенного в размерах, едва различимого рудиментарного глазного яблока. Существует множество переходных состояний от микрофтальма к анофтальму. Микрофтальм Изолированный микрофтальм • Идиопатический. • Наследственный: а. аутосомно-доминантный; б. аутосомно-рецессивный; в. Х-сцепленный. Криптофтальм 1. Полный криптофтальм. Замещение век кожей, при этом ресницы и железы век отсутствуют. Конъюнктивальная полость не сформирована. 2. Частичный криптофтальм. Колобомы век, сращение век с роговицей. Глаз уменьшен в размерах. Синдром Фрейзера (фото) — включает криптофтальм, синдактилию, деформацию носа, низкий рост волос на латеральных поверхностях лба и обычно умственную отсталость. Нанофтальм Нанофтальм представляет собой особую форму микрофтальма, характеризующуюся уменьшением размеров глазного яблока, большой толщиной склеральной капсулы и гиперметропией высокой степени. Существует тенденция к развитию закрытоугольной глаукомы. При проведении полостных хирургических вмешательств у этих больных повышен риск выпадения стекловидного тела. Циклопия - с остояние, при котором оба глаза формируются как один орган, не получая раздельного развития. Зрение, как правило, очень низкое. Заболеванию сопутствуют тяжелые поражения головного мозга.

Слайд 4

Аномалии размера. Микрокорнеа – чаще двусторонняя, сочетается с другими аномалиями ( микрофтальм, 13-15 трисомия, синдром Ригера, в 20% - глаукома. Мегалокорнеа – одно-или двустороннее, не прогрессирующее, возможно: эмбриотоксон, астигматизм, глубокая передняя камера, иридодонез, подвывих хрусталика.

Слайд 5

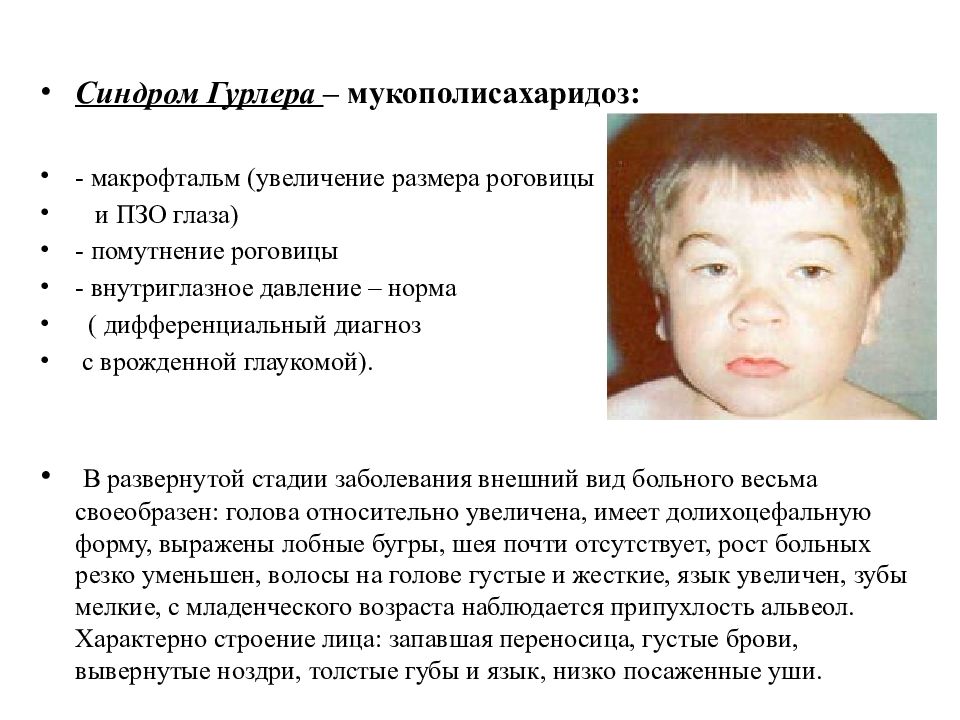

Синдром Гурлера – мукополисахаридоз : - макрофтальм (увеличение размера роговицы и ПЗО глаза) - помутнение роговицы - внутриглазное давление – норма ( дифференциальный диагноз с врожденной глаукомой). В развернутой стадии заболевания внешний вид больного весьма своеобразен: голова относительно увеличена, имеет долихоцефальную форму, выражены лобные бугры, шея почти отсутствует, рост больных резко уменьшен, волосы на голове густые и жесткие, язык увеличен, зубы мелкие, с младенческого возраста наблюдается припухлость альвеол. Характерно строение лица: запавшая переносица, густые брови, вывернутые ноздри, толстые губы и язык, низко посаженные уши.

Слайд 6

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ СКЛЕРЫ К врожденным аномалиям склеры относятся изменения ее окраски (синие склеры, меланоз) и формы (врожденные кисты, эктазии). Синдром синих склер (синдром Лобштейна — Ван-дер- Хеве, Синдром Элерса — Данлоса ) относится к группе конституциональных аномалий соединительной ткани, обусловлен множественными генными дефектами. Наследуется по аутосомно-доминантному типу в 71%. Встречается редко — 1 случай на 40000— 60000 новорожденных. Основными признаками этого синдрома являются двусторонняя сине-голубая окраска склер, повышенная ломкость костей и тугоухость.. Эта окраска обусловлена тем, что через истонченную и необычно прозрачную склеру просвечивает пигмент сосудистой оболочки. В исследованиях установлены истончение склеры, уменьшение количества коллагеновых и эластических волокон, метахроматическая окраска основной субстанции, указывающая на увеличение содержания мукополисахаридов, что свидетельствует о незрелости фиброзной ткани.

Слайд 7

Врождённые аномалии конъюнктивы 1.Сосудистая патология Гемангиома •Обычно сочетается с гемангиомой век или орбиты •Ярко-красного цвета, бледнеющая при надавливании. • Вызывает спонтанные кровотечения. • У детей младшей возрастной группы способна к самопроизвольному исчезновению. • После хирургического удаления склонна к рецидивам. • Поддается лучевой терапии. Лимфогемангиома • Содержит лимфу с примесью крови. • Обширные поражения, включающие лицо, небо. Кровоизлияния в конъюнктиву • Идиопатическое происхождение, спонтанное возникновение. • Пороки развития сосудов. • Тромбоцитопения. • Лейкемия и другая патология. .

Слайд 8

. Кисты конъюнктивы. Пингвекула и птеригиум. Обусловлены локальными изменениями конъюнктивы ( чрезмерная сухость).

Слайд 9

1. Меланоз глаза: а. конъюнктивальная и субконъюнктивальная пигментация; б. разнообразная палитра окраски серовато-голубых тонов; в. малигнизация нехарактерна; г. в некоторых случаях сопровождается глаукомой. 2. Невус конъюнктивы: а. доброкачественное пигментированное новообразование конъюнктивы; б. типична локализация в области лимба; в. плоское или слегка выступающее образование; г. различная степень пигментации; д. очень медленное прогрессирование; е. лечение заключается в удалении новообразования с косметической целью. 3. Эпибульбарный дермоид: а. хористома, содержащая сальные железы, жир, волосы; б. иногда содержимое кисты представлено другими тканями; в. эпидермальные дермоиды, локализованные в задних отделах глазного яблока, содержащие в основном жировую ткань, известны под названием липодермоидов ; 2. Пигментная патология

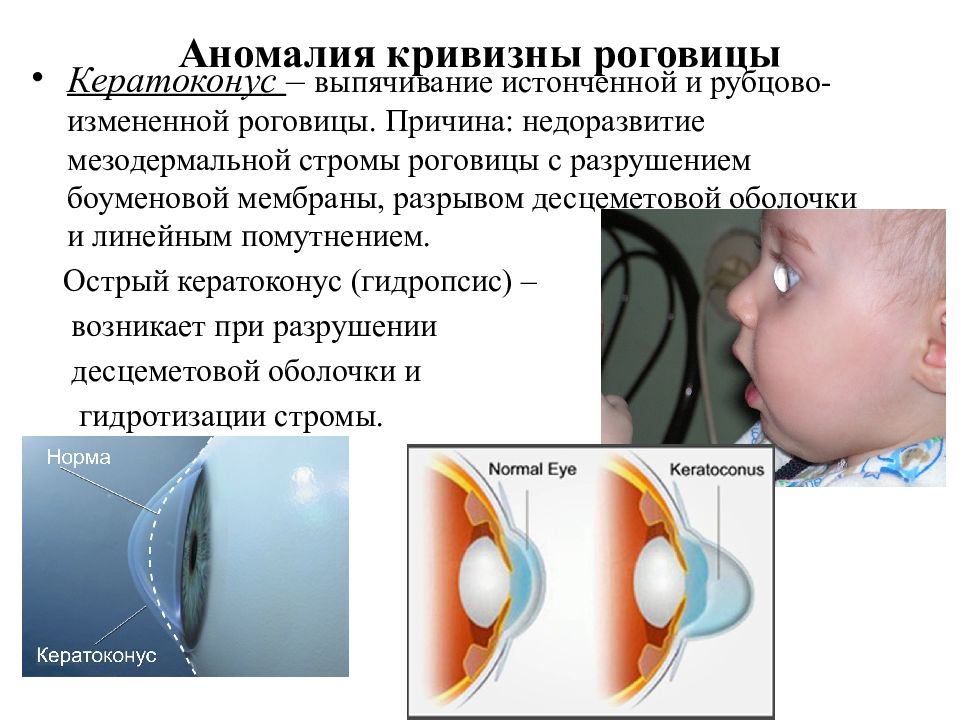

Слайд 10: Аномалия кривизны роговицы

Кератоконус – выпячивание истонченной и рубцово-измененной роговицы. Причина: недоразвитие мезодермальной стромы роговицы с разрушением боуменовой мембраны, разрывом десцеметовой оболочки и линейным помутнением. Острый кератоконус ( гидропсис ) – возникает при разрушении десцеметовой оболочки и гидротизации стромы.

Слайд 11

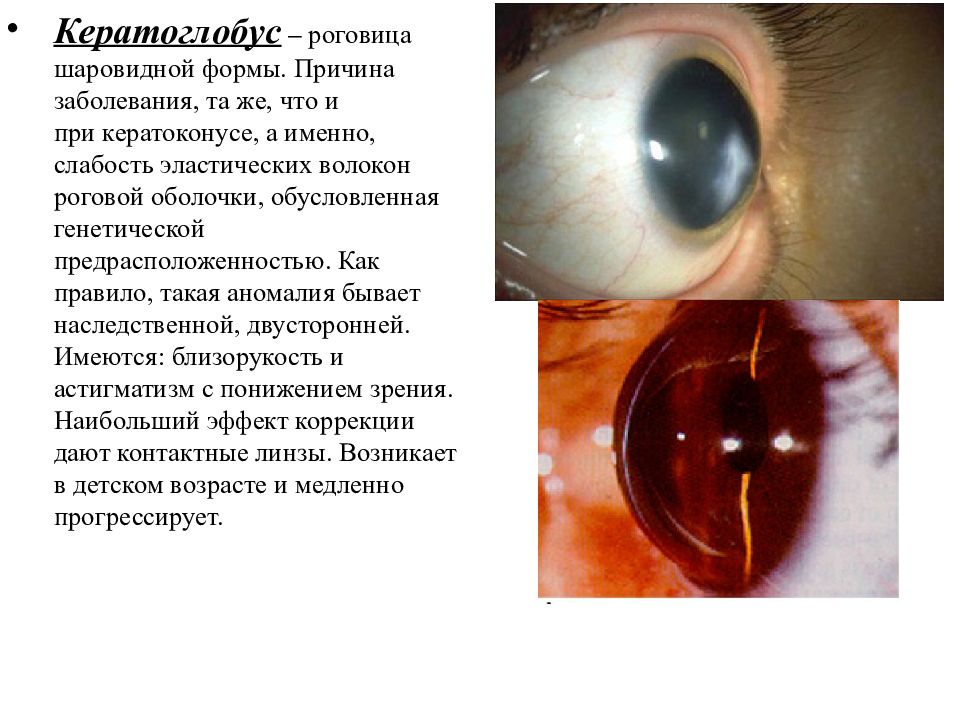

Кератоглобус – роговица шаровидной формы. Причина заболевания, та же, что и при кератоконусе, а именно, слабость эластических волокон роговой оболочки, обусловленная генетической предрасположенностью. Как правило, такая аномалия бывает наследственной, двусторонней. Имеются: близорукость и астигматизм с понижением зрения. Наибольший эффект коррекции дают контактные линзы. Возникает в детском возрасте и медленно прогрессирует.

Слайд 12: Врожденные помутнения роговицы

Причины : задержка отделения хрусталикового пузыря от поверхности эктодермы и задержка развития мезодермальной части роговицы. - Изолированное поражение роговицы. - Комбинированные поражения роговицы ( мезодермально-эктодерамльный дисгенез роговицы и радужки).

Слайд 13

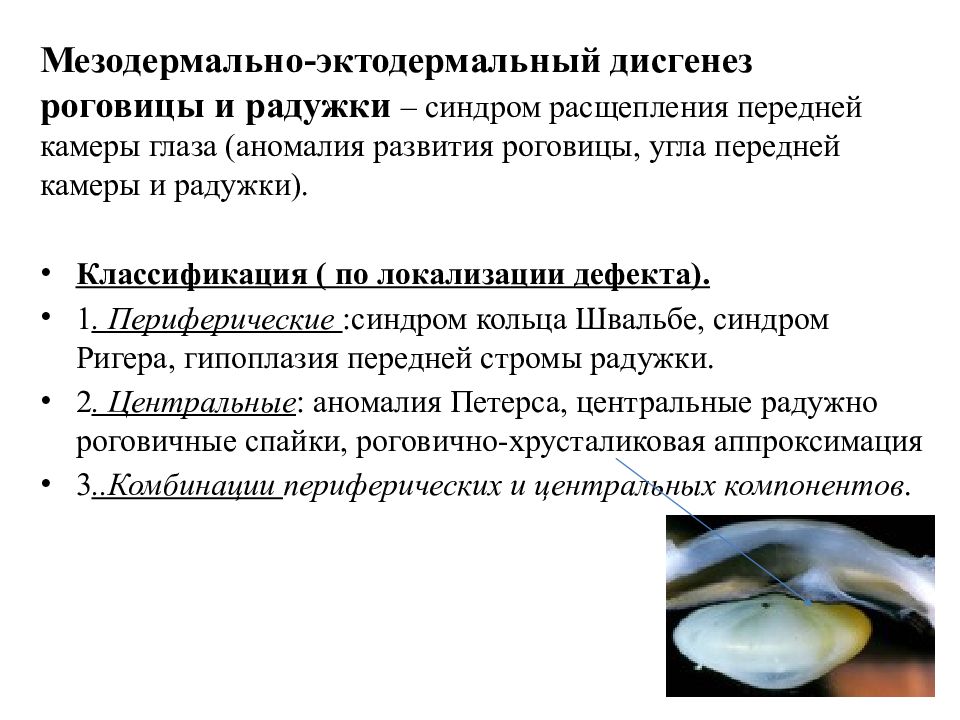

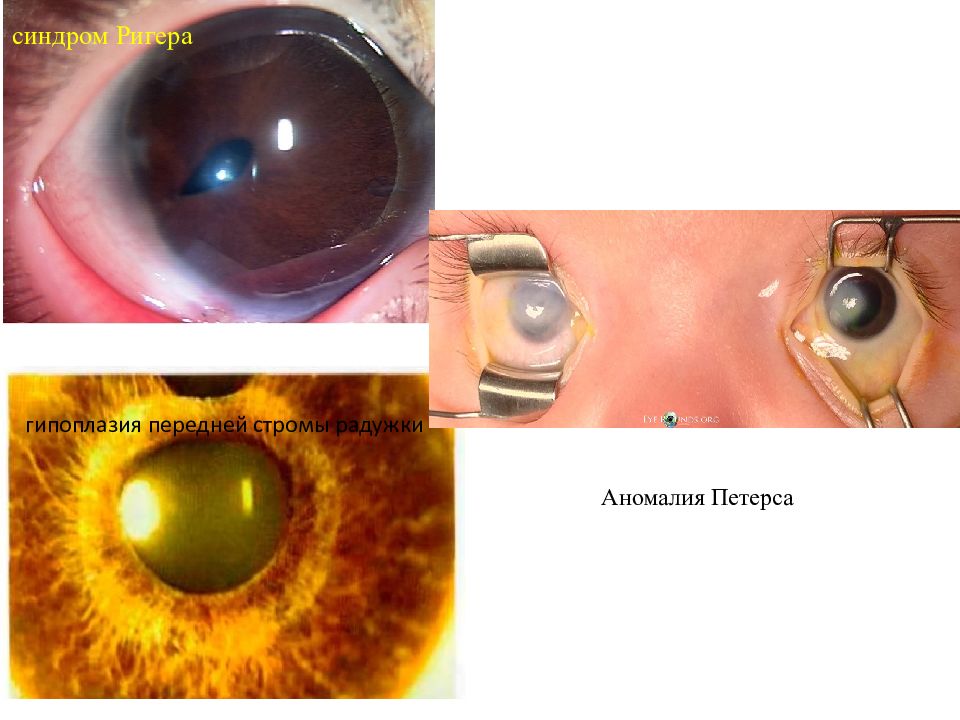

Мезодермально-эктодермальный дисгенез роговицы и радужки – синдром расщепления передней камеры глаза (аномалия развития роговицы, угла передней камеры и радужки). Классификация ( по локализации дефекта). 1. Периферические :синдром кольца Швальбе, синдром Ригера, гипоплазия передней стромы радужки. 2. Центральные : аномалия Петерса, центральные радужно роговичные спайки, роговично-хрусталиковая аппроксимация 3..Комбинации периферических и центральных компонентов.

Слайд 15: Аномалия Петерса

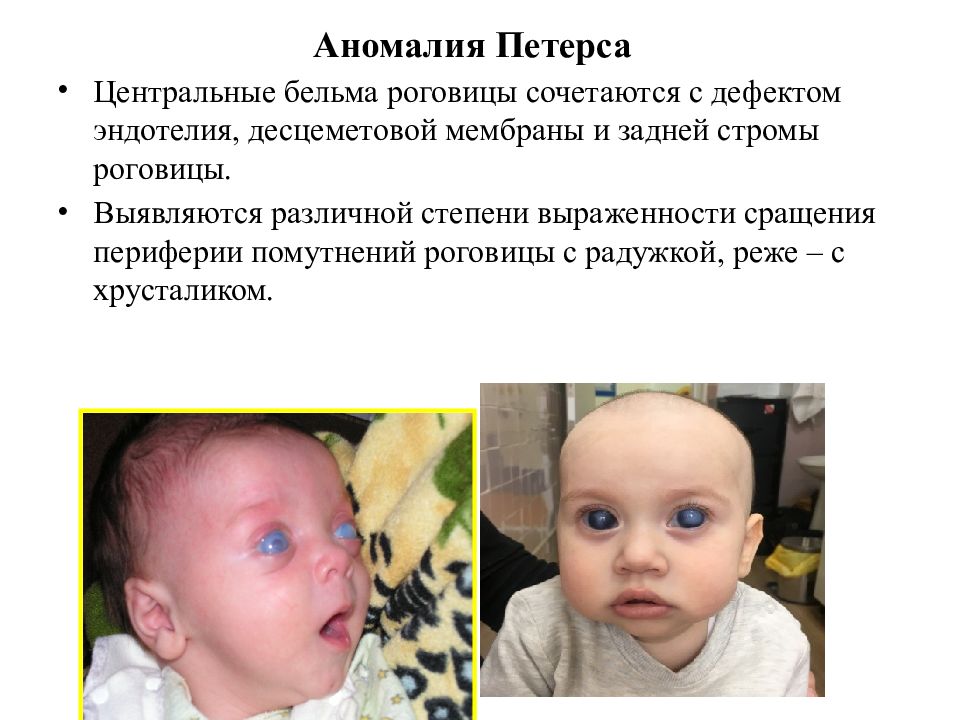

Центральные бельма роговицы сочетаются с дефектом эндотелия, десцеметовой мембраны и задней стромы роговицы. Выявляются различной степени выраженности сращения периферии помутнений роговицы с радужкой, реже – с хрусталиком.

Слайд 16

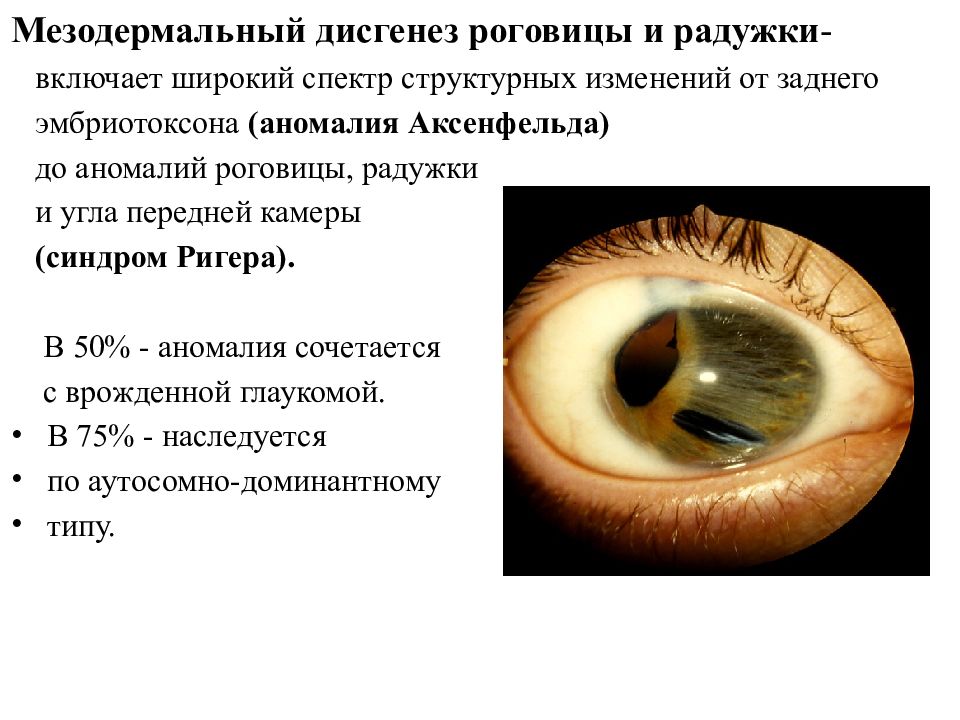

Мезодермальный дисгенез роговицы и радужки - включает широкий спектр структурных изменений от заднего эмбриотоксона (аномалия Аксенфельда ) до аномалий роговицы, радужки и угла передней камеры (синдром Ригера). В 50% - аномалия сочетается с врожденной глаукомой. В 75% - наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Слайд 17

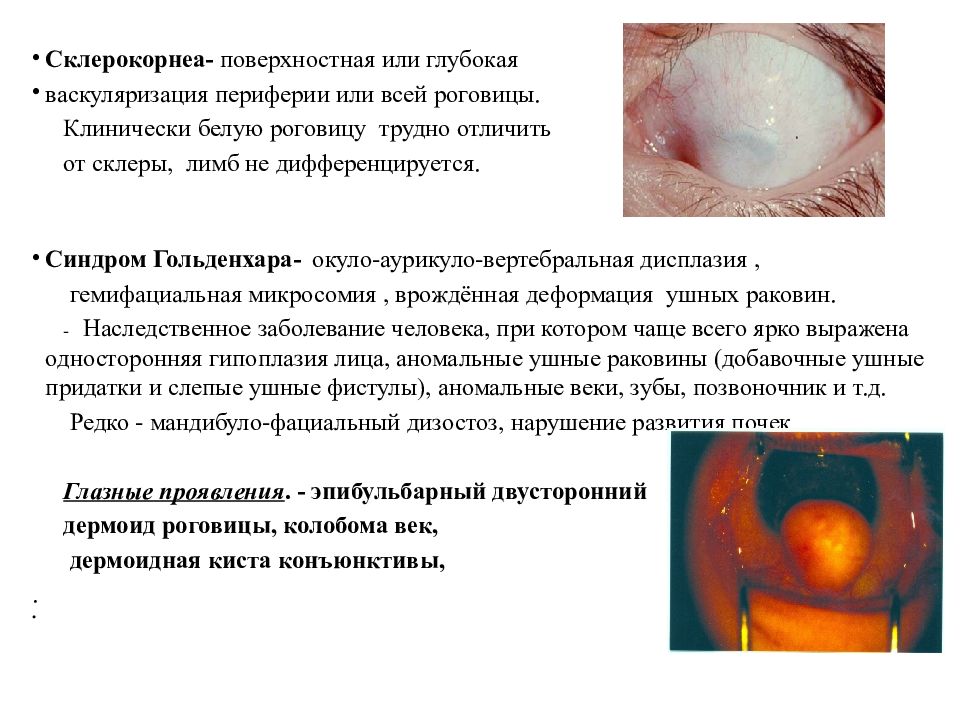

Склерокорнеа - поверхностная или глубокая васкуляризация периферии или всей роговицы. Клинически белую роговицу трудно отличить от склеры, лимб не дифференцируется. Синдром Гольденхара - окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия , гемифациальная микросомия , врождённая деформация ушных раковин. - Наследственное заболевание человека, при котором чаще всего ярко выражена односторонняя гипоплазия лица, аномальные ушные раковины (добавочные ушные придатки и слепые ушные фистулы), аномальные веки, зубы, позвоночник и т.д. Редко - мандибуло-фациальный дизостоз, нарушение развития почек. Глазные проявления. - эпибульбарный двусторонний дермоид роговицы, колобома век, дермоидная киста конъюнктивы, .

Слайд 18

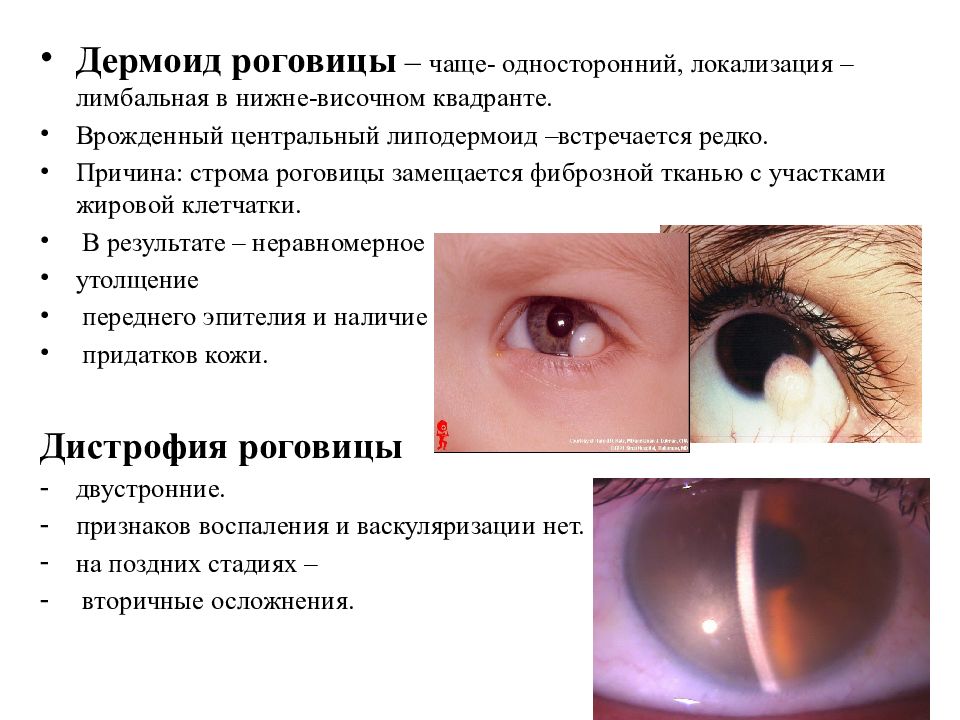

Дермоид роговицы – чаще- односторонний, локализация – лимбальная в нижне-височном квадранте. Врожденный центральный липодермоид –встречается редко. Причина: строма роговицы замещается фиброзной тканью с участками жировой клетчатки. В результате – неравномерное утолщение переднего эпителия и наличие придатков кожи. Дистрофия роговицы двустронние. признаков воспаления и васкуляризации нет. на поздних стадиях – вторичные осложнения.

Слайд 19

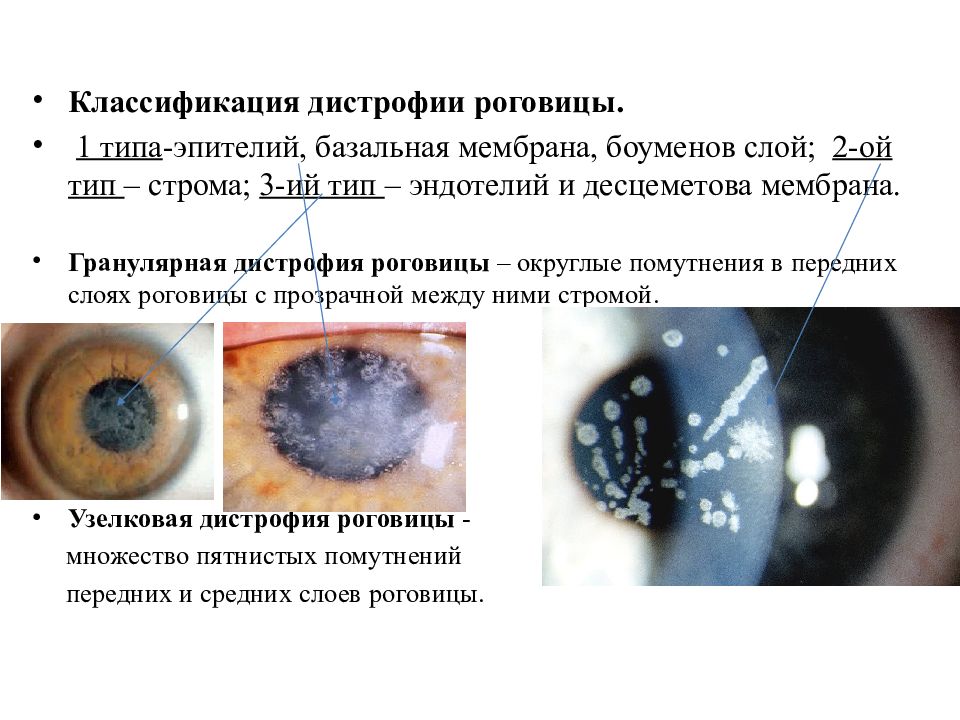

Классификация дистрофии роговицы. 1 типа -эпителий, базальная мембрана, боуменов слой; 2-ой тип – строма; 3-ий тип – эндотелий и десцеметова мембрана. Гранулярная дистрофия роговицы – округлые помутнения в передних слоях роговицы с прозрачной между ними стромой. Узелковая дистрофия роговицы - множество пятнистых помутнений передних и средних слоев роговицы.

Слайд 20

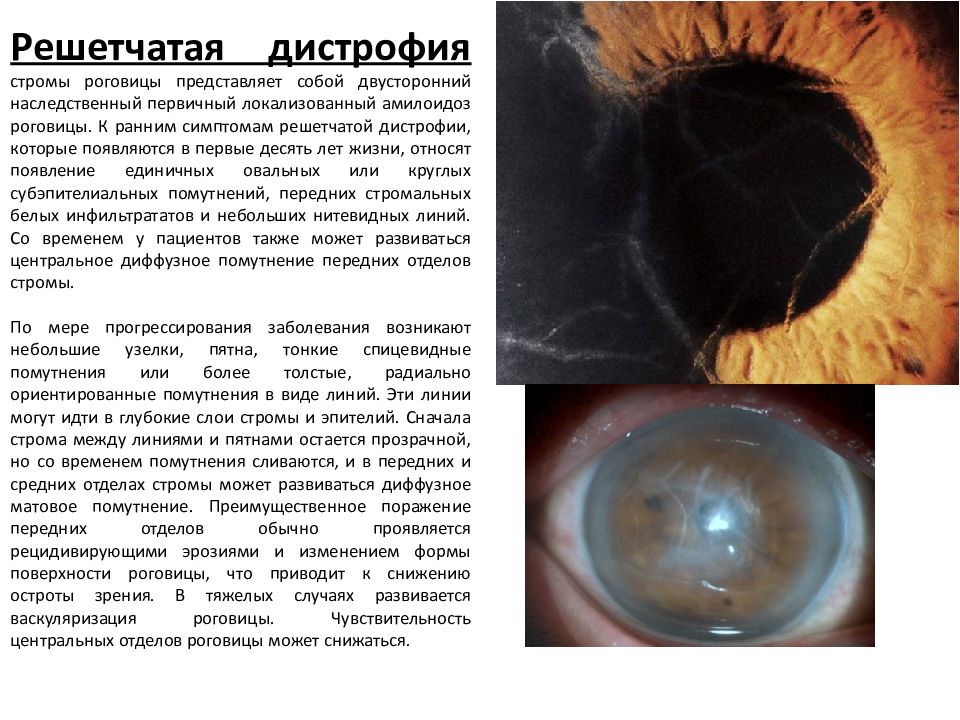

Решетчатая дистрофия стромы роговицы представляет собой двусторонний наследственный первичный локализованный амилоидоз роговицы. К ранним симптомам решетчатой дистрофии, которые появляются в первые десять лет жизни, относят появление единичных овальных или круглых субэпителиальных помутнений, передних стромальных белых инфильтрататов и небольших нитевидных линий. Со временем у пациентов также может развиваться центральное диффузное помутнение передних отделов стромы. По мере прогрессирования заболевания возникают небольшие узелки, пятна, тонкие спицевидные помутнения или более толстые, радиально ориентированные помутнения в виде линий. Эти линии могут идти в глубокие слои стромы и эпителий. Сначала строма между линиями и пятнами остается прозрачной, но со временем помутнения сливаются, и в передних и средних отделах стромы может развиваться диффузное матовое помутнение. Преимущественное поражение передних отделов обычно проявляется рецидивирующими эрозиями и изменением формы поверхности роговицы, что приводит к снижению остроты зрения. В тяжелых случаях развивается васкуляризация роговицы. Чувствительность центральных отделов роговицы может снижаться.

Слайд 21

Пятнистая дистрофия - редкое поражение роговицы. Наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, которое связано с хромосомой 16q22. Существует два типа. Тип I. Возникает в детстве, более часто встречается и связан с недостатком сульфата кератана в роговице. Тип II. Возникает во второй декаде жизни, в роговице имеется сульфат кератана. Гистология - о тложения мукополисахаридной кислоты ( глюкозамингликановые ), которые окрашиваются коллоидным железом и алциановым голубым.

Слайд 22

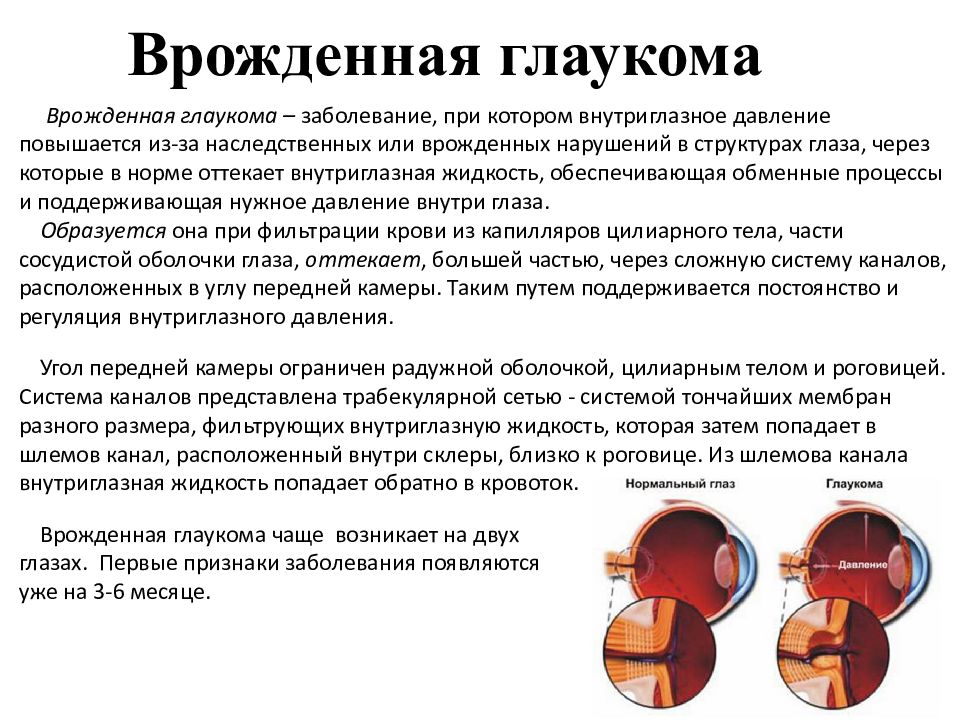

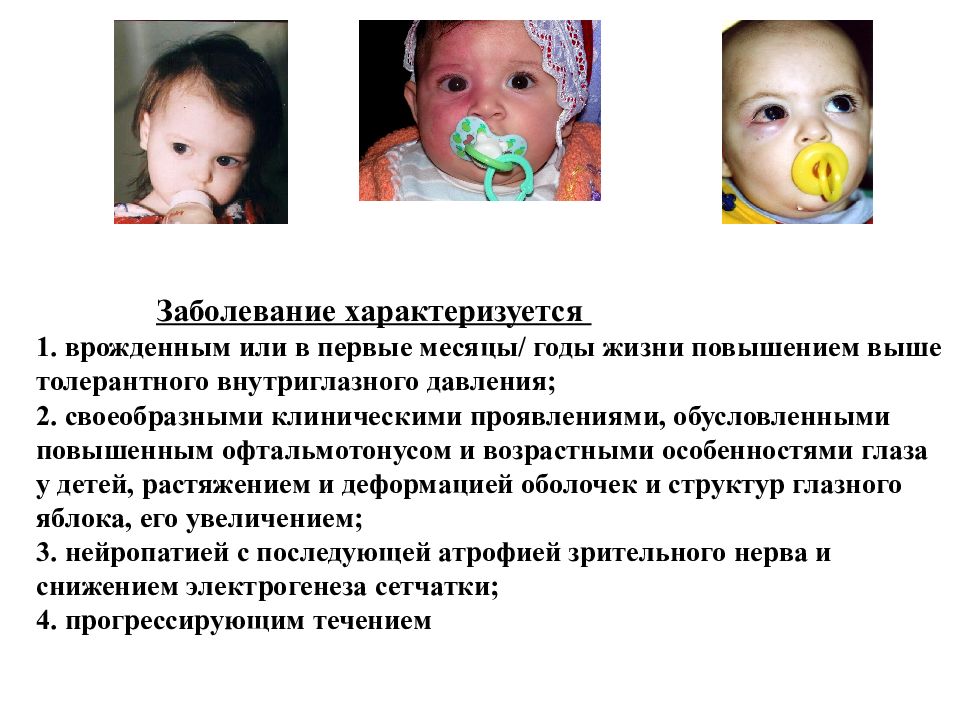

Врожденная глаукома Врожденная глаукома – заболевание, при котором внутриглазное давление повышается из-за наследственных или врожденных нарушений в структурах глаза, через которые в норме оттекает внутриглазная жидкость, обеспечивающая обменные процессы и поддерживающая нужное давление внутри глаза. Образуется она при фильтрации крови из капилляров цилиарного тела, части сосудистой оболочки глаза, оттекает, большей частью, через сложную систему каналов, расположенных в углу передней камеры. Таким путем поддерживается постоянство и регуляция внутриглазного давления. Угол передней камеры ограничен радужной оболочкой, цилиарным телом и роговицей. Система каналов представлена трабекулярной сетью - системой тончайших мембран разного размера, фильтрующих внутриглазную жидкость, которая затем попадает в шлемов канал, расположенный внутри склеры, близко к роговице. Из шлемова канала внутриглазная жидкость попадает обратно в кровоток. Врожденная глаукома чаще возникает на двух глазах. Первые признаки заболевания появляются уже на 3-6 месяце.

Слайд 24

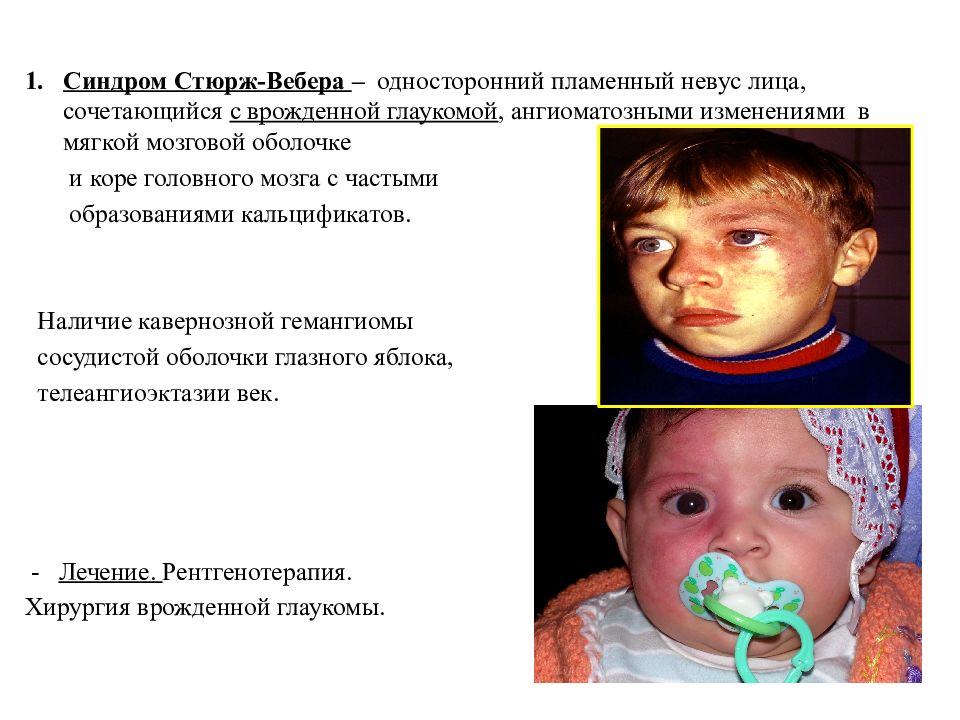

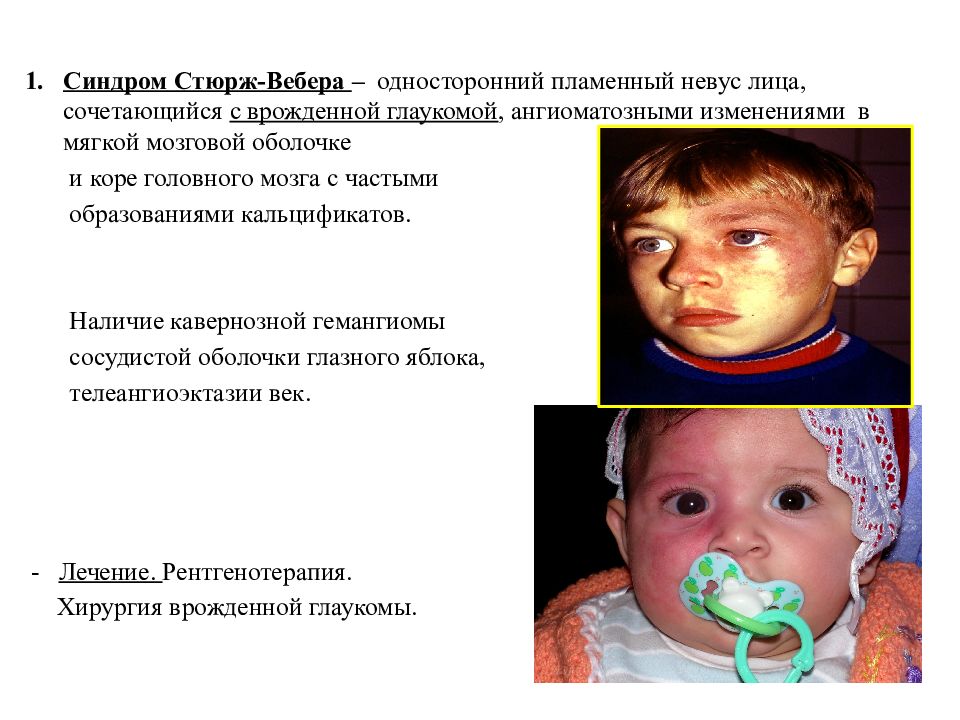

Синдром Стюрж-Вебера – односторонний пламенный невус лица, сочетающийся с врожденной глаукомой, ангиоматозными изменениями в мягкой мозговой оболочке и коре головного мозга с частыми образованиями кальцификатов. Наличие кавернозной гемангиомы сосудистой оболочки глазного яблока, телеангиоэктазии век. - Лечение. Рентгенотерапия. Хирургия врожденной глаукомы.

Слайд 25

Патология сосудистого тракта. Зрачковая мембрана – остатки переднего отдела сосудистой сумки хрусталика в виде тонкой паутинообразной пластинки, тяжей или нитей, расположенных над зрачком и прикрепляющиеся к радужке, иногда – спаяны с хрусталиком. - Пленки больших размеров - закрывают зрачок, снижают зрения, вызывают амблиопию и требуют хирургического вмешательства.

Слайд 26

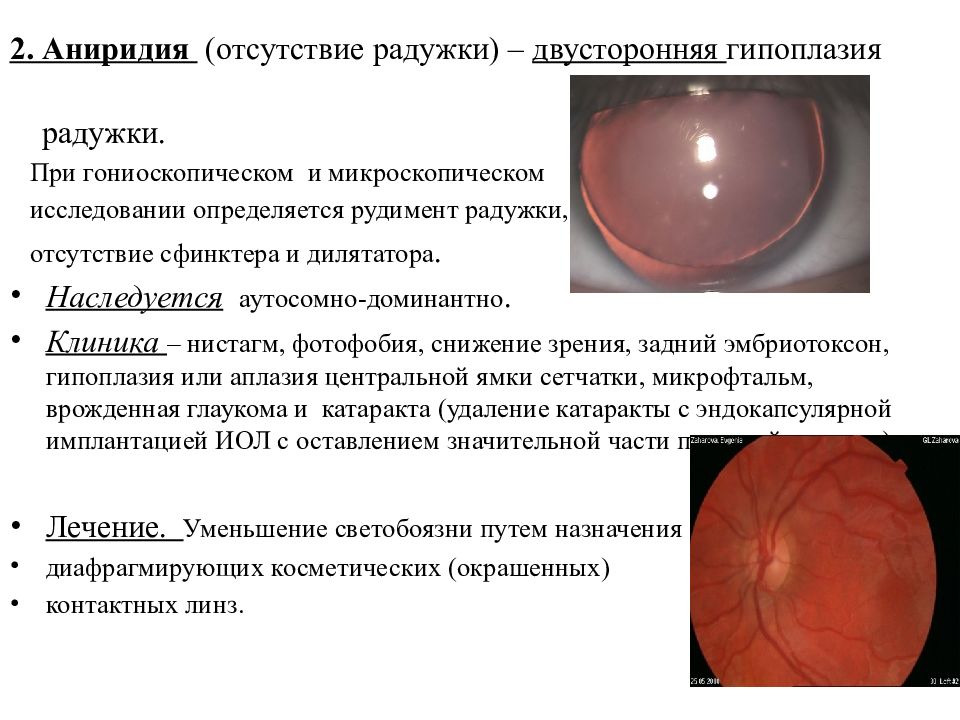

2. Аниридия (отсутствие радужки) – двусторонняя гипоплазия радужки. При гониоскопическом и микроскопическом исследовании определяется рудимент радужки, отсутствие сфинктера и дилятатора. Наследуется аутосомно-доминантно. Клиника – нистагм, фотофобия, снижение зрения, задний эмбриотоксон, гипоплазия или аплазия центральной ямки сетчатки, микрофтальм, врожденная глаукома и катаракта (удаление катаракты с эндокапсулярной имплантацией ИОЛ с оставлением значительной части передней капсулы). Лечение. Уменьшение светобоязни путем назначения диафрагмирующих косметических (окрашенных) контактных линз.

Слайд 28

3.Глазной альбинизм У этих больных, как правило, встречается Х-сцепленная рецессивная форма заболевания. В некоторых случаях заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Иногда изменения органа зрения сопровождаются гипопигментацией кожных покровов. Для всех форм альбинизма типичны общие черты: Снижение остроты зрения и контрастной чувствительности: а. патологическая пигментация глазного дна; б. гипоплазия фовеолы ; в. нистагм; г. нарушения рефракции; д. амблиопия ; е. косоглазие ж. нистагм, который может проявляться уже на первых месяцах жизни ребенка и имеет маятникообразную или смешанную форму. Альбинизм. Белые ресницы и голубовато-розовая окраска радужки

Слайд 29

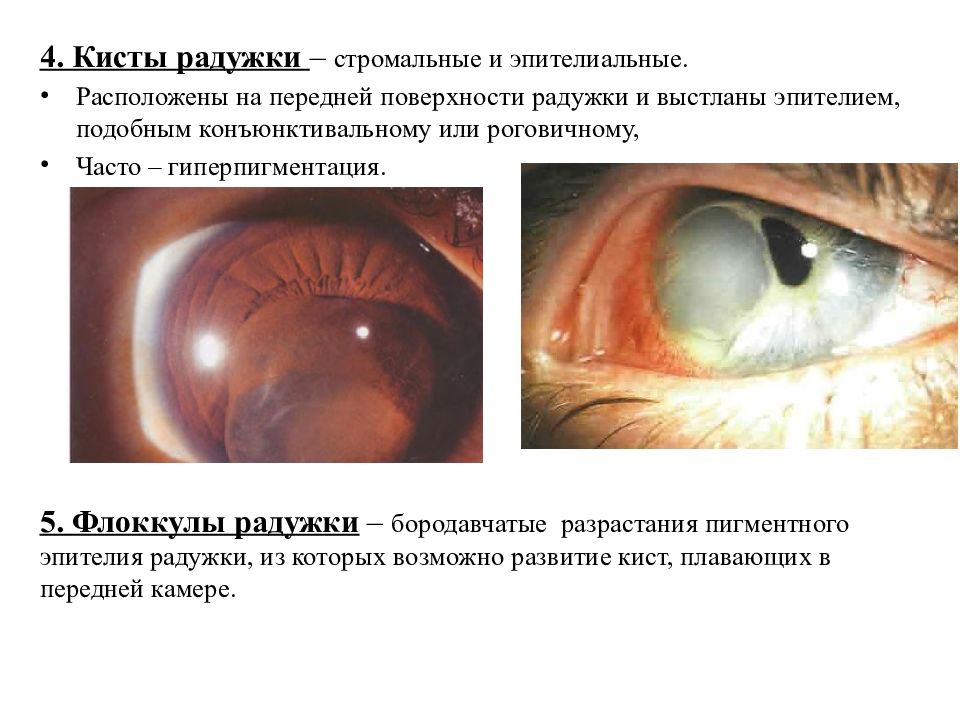

4. Кисты радужки – стромальные и эпителиальные. Расположены на передней поверхности радужки и выстланы эпителием, подобным конъюнктивальному или роговичному, Часто – гиперпигментация. 5. Флоккулы радужки – бородавчатые разрастания пигментного эпителия радужки, из которых возможно развитие кист, плавающих в передней камере.

Слайд 30

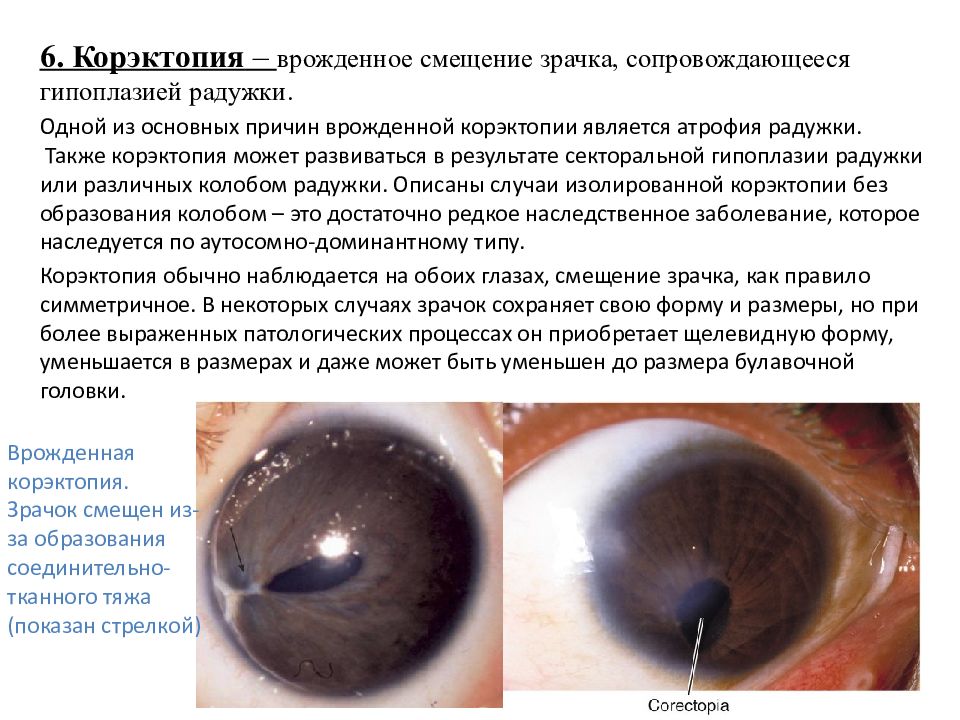

6. Корэктопия – врожденное смещение зрачка, сопровождающееся гипоплазией радужки. Одной из основных причин врожденной корэктопии является атрофия радужки. Также корэктопия может развиваться в результате секторальной гипоплазии радужки или различных колобом радужки. Описаны случаи изолированной корэктопии без образования колобом – это достаточно редкое наследственное заболевание, которое наследуется по аутосомно-доминантному типу. Корэктопия обычно наблюдается на обоих глазах, смещение зрачка, как правило симметричное. В некоторых случаях зрачок сохраняет свою форму и размеры, но при более выраженных патологических процессах он приобретает щелевидную форму, уменьшается в размерах и даже может быть уменьшен до размера булавочной головки. Врожденная корэктопия. Зрачок смещен из-за образования соединительно-тканного тяжа (показан стрелкой)

Слайд 31

7. Дискория – «кошачий глаз» –это аномалия формы зрачка, зрачок в виде щели. Корэктопия и дискория могут сочетаться с врожденной глаукомой !!! 8. Поликория – множественность зрачковых отверстий, из которых каждое имеет свой сфинктер и дилятатор и реагирует свет.

Слайд 32

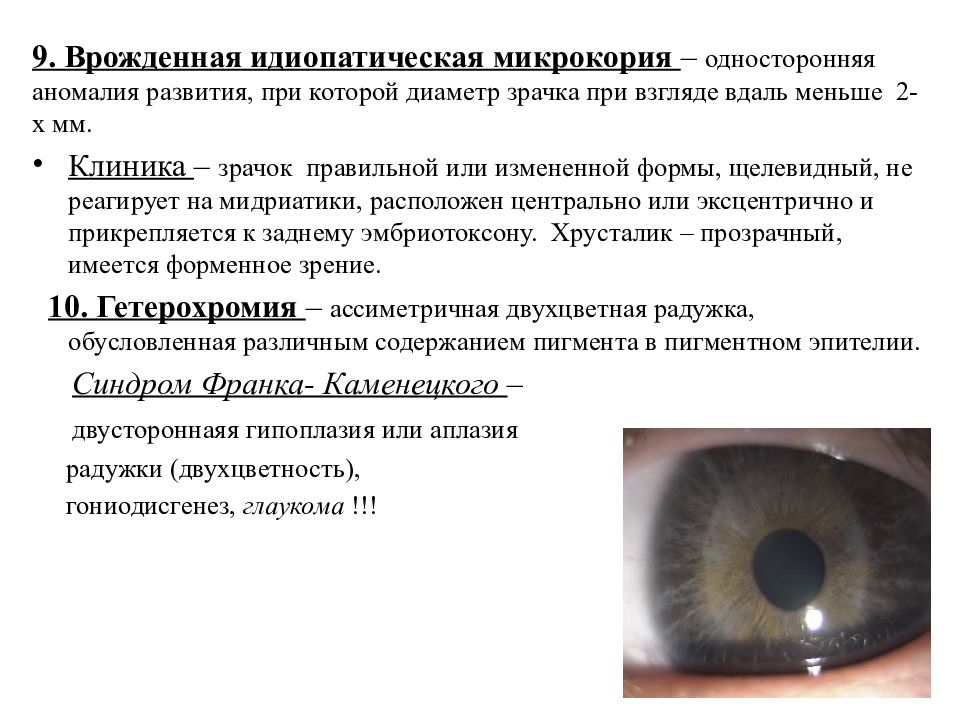

9. Врожденная идиопатическая микрокория – односторонняя аномалия развития, при которой диаметр зрачка при взгляде вдаль меньше 2-х мм. Клиника – зрачок правильной или измененной формы, щелевидный, не реагирует на мидриатики, расположен центрально или эксцентрично и прикрепляется к заднему эмбриотоксону. Хрусталик – прозрачный, имеется форменное зрение. 10. Гетерохромия – ассиметричная двухцветная радужка, обусловленная различным содержанием пигмента в пигментном эпителии. Синдром Франка- Каменецкого – двустороннаяя гипоплазия или аплазия радужки ( двухцветность ), гониодисгенез, глаукома !!!

Слайд 33

полная гетерохромия По типу или по форме разделяют три разных варианта гетерохромии : полная гетерохромия : вариант, когда у человека два глаза разного цвета (например, один – карий, другой – голубой), секторная (частичная) гетерохромия : случай, когда в одной радужной оболочке представлены два цвета (на радужке одного цвета представлено размытое пятно другого цвета), центральная гетерохромия : радужка одного глаза имеет более одного оттенка (представлен один доминирующий цвет, а несколько других цветов образуют круги или кольца вокруг зрачка ). секторная (частичная) гетерохромия центральная гетерохромия

Слайд 34

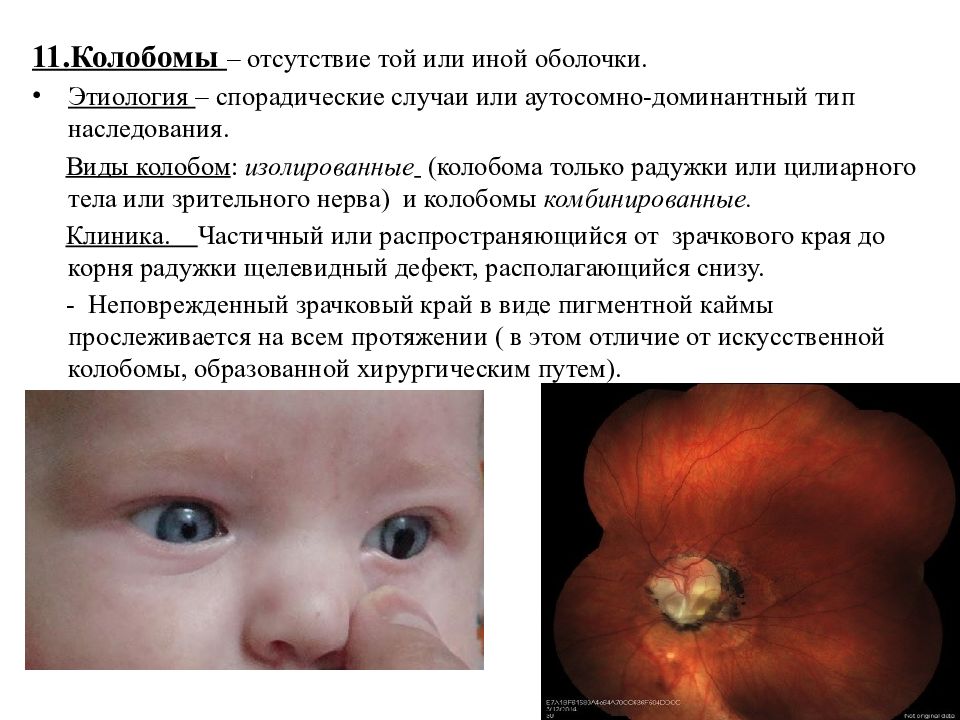

11.Колобомы – отсутствие той или иной оболочки. Этиология – спорадические случаи или аутосомно-доминантный тип наследования. Виды колобом : изолированные (колобома только радужки или цилиарного тела или зрительного нерва) и колобомы комбинированные. Клиника. Частичный или распространяющийся от зрачкового края до корня радужки щелевидный дефект, располагающийся снизу. - Неповрежденный зрачковый край в виде пигментной каймы прослеживается на всем протяжении ( в этом отличие от искусственной колобомы, образованной хирургическим путем).

Слайд 35

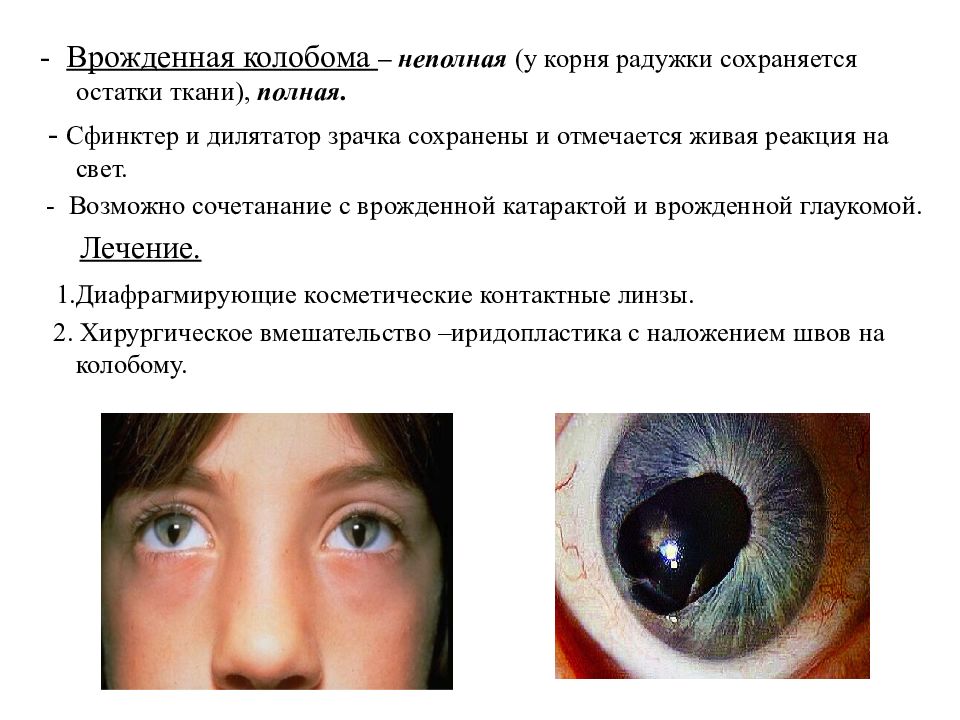

- Врожденная колобома – неполная (у корня радужки сохраняется остатки ткани), полная. - Сфинктер и дилятатор зрачка сохранены и отмечается живая реакция на свет. - Возможно сочетанание с врожденной катарактой и врожденной глаукомой. Лечение. 1.Диафрагмирующие косметические контактные линзы. 2. Хирургическое вмешательство – иридопластика с наложением швов на колобому.

Слайд 36

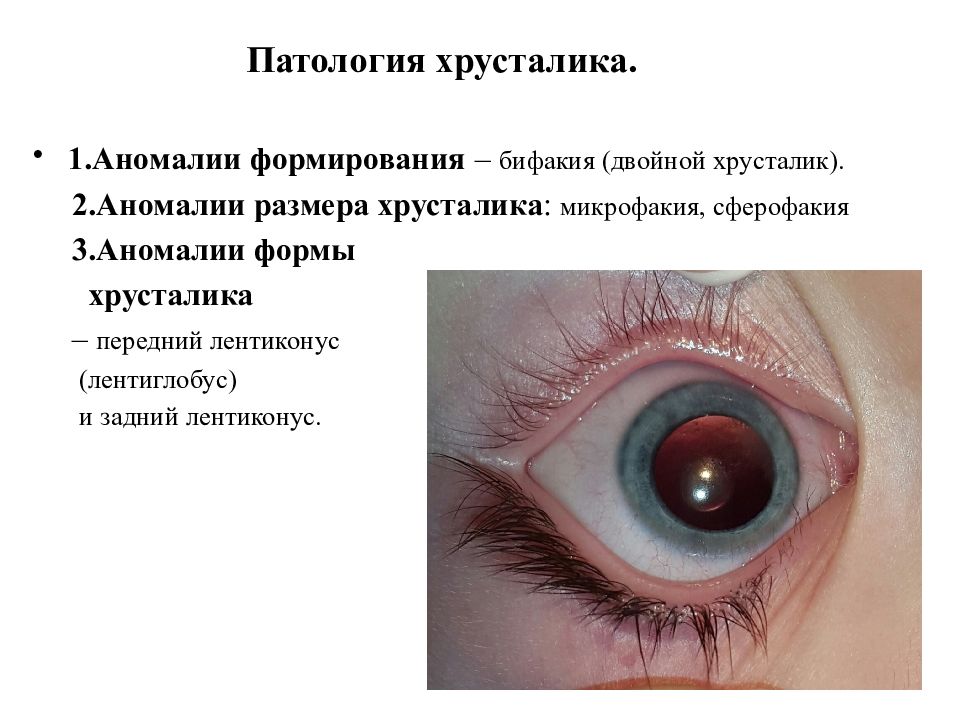

Патология хрусталика. 1.Аномалии формирования – бифакия (двойной хрусталик). 2.Аномалии размера хрусталика : микрофакия, сферофакия 3.Аномалии формы хрусталика – передний лентиконус ( лентиглобус ) и задний лентиконус.

Слайд 37

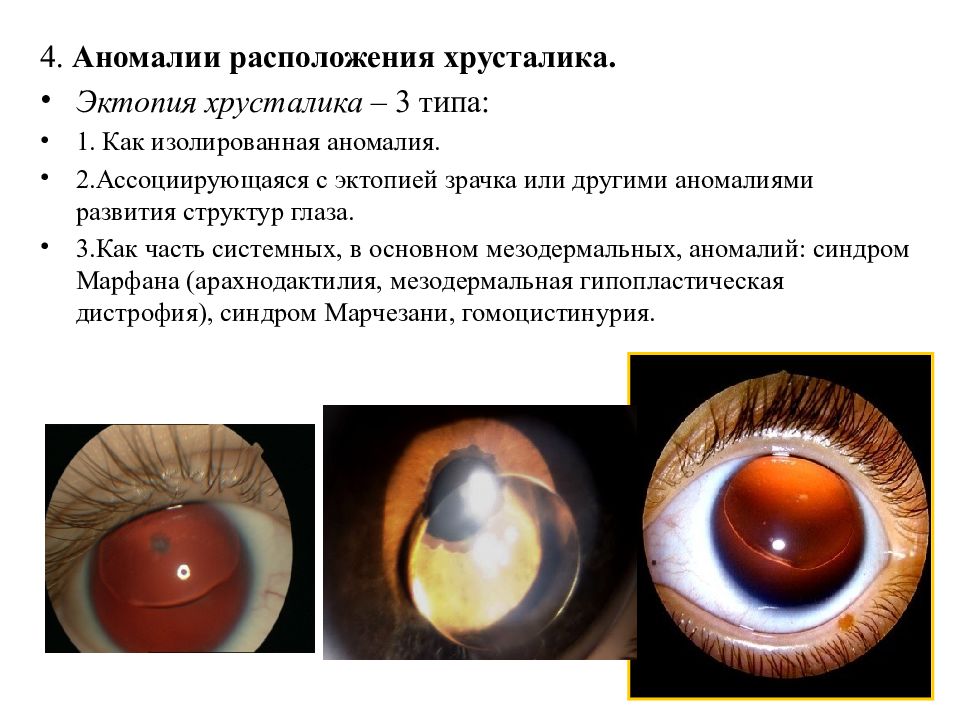

4. Аномалии расположения хрусталика. Эктопия хрусталика – 3 типа: 1. Как изолированная аномалия. 2.Ассоциирующаяся с эктопией зрачка или другими аномалиями развития структур глаза. 3.Как часть системных, в основном мезодермальных, аномалий: синдром Марфана ( арахнодактилия, мезодермальная гипопластическая дистрофия), синдром Марчезани, гомоцистинурия.

Слайд 38

Врожденная катаракта – самый частый порок, составляющий около 60,0% всех аномалий глазного яблока. Этиология : наследственные (аутосомно-доминантный и, реже, аутосомно - рецессивный тип), родственный брак, внутриутробные инфекции ( краснуха, грипп, герпес, ЦМВ, токсоплазмоз), тератогенное воздействие химических, физических и биологических факторов. Клиника – частичные и полные формы помутнения хрусталика, показания к удалению которых и оптимальные сроки проведения операции определяются индивидуально.

Слайд 39

Патология стекловидного тела. Персистирующее гиперпластическое первичное стекловидное тело (синдром ППГСТ) Клиника разнообразна и определяется сохранением той или иной части первичного стекловидного тела. Патология чаще односторонняя, сопровождается микрофтальмом различной степени выраженности и врожденной, преимущественно заднекапсулярной, катарактой, персистирующей сосудистой сумкой хрусталика. Лейкокория связана со скоплением фиброваскулярной ткани в ретролентальном пространстве в проекции расположения Клокетова канала. Часто эта ткань содержит гиалоидную артерию.

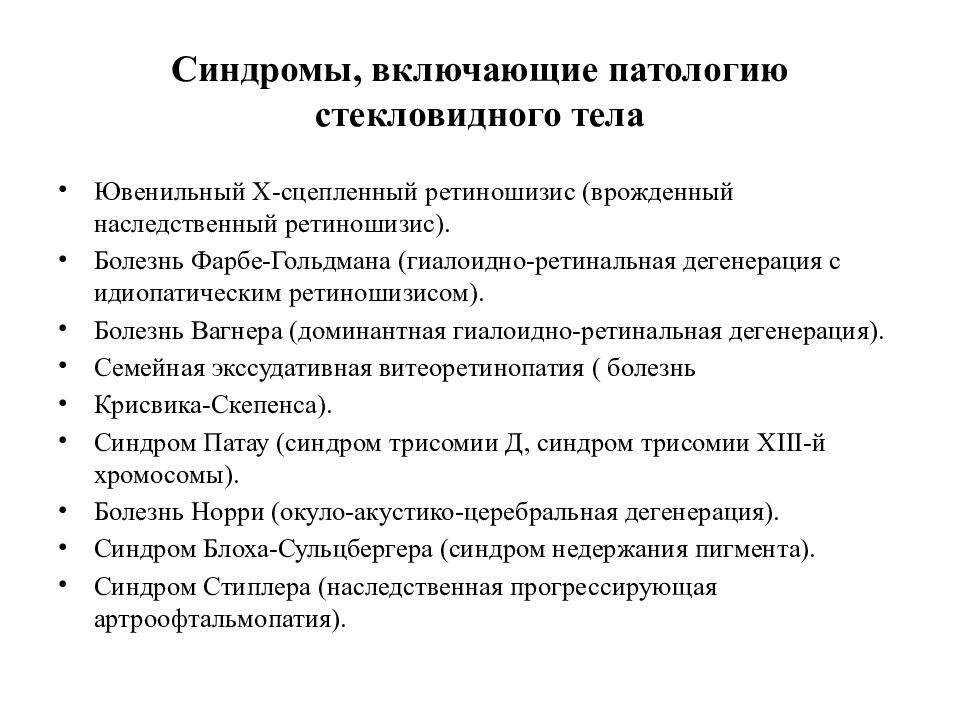

Слайд 40: Синдромы, включающие патологию стекловидного тела

Ювенильный Х-сцепленный ретиношизис (врожденный наследственный ретиношизис ). Болезнь Фарбе-Гольдмана ( гиалоидно-ретинальная дегенерация с идиопатическим ретиношизисом ). Болезнь Вагнера (доминантная гиалоидно- ретинальная дегенерация). Семейная экссудативная витеоретинопатия ( болезнь Крисвика-Скепенса ). Синдром Патау ( синдром трисомии Д, синдром трисомии Х III - й хромосомы). Болезнь Норри ( окуло-акустико-церебральная дегенерация). Синдром Блоха-Сульцбергера ( синдром недержания пигмента). Синдром Стиплера (наследственная прогрессирующая артроофтальмопатия ).

Слайд 41

Ювенильный Х-сцепленный ретиношизис Синдром Блоха- Сульцбергера Болезнь Вагнера

Слайд 42

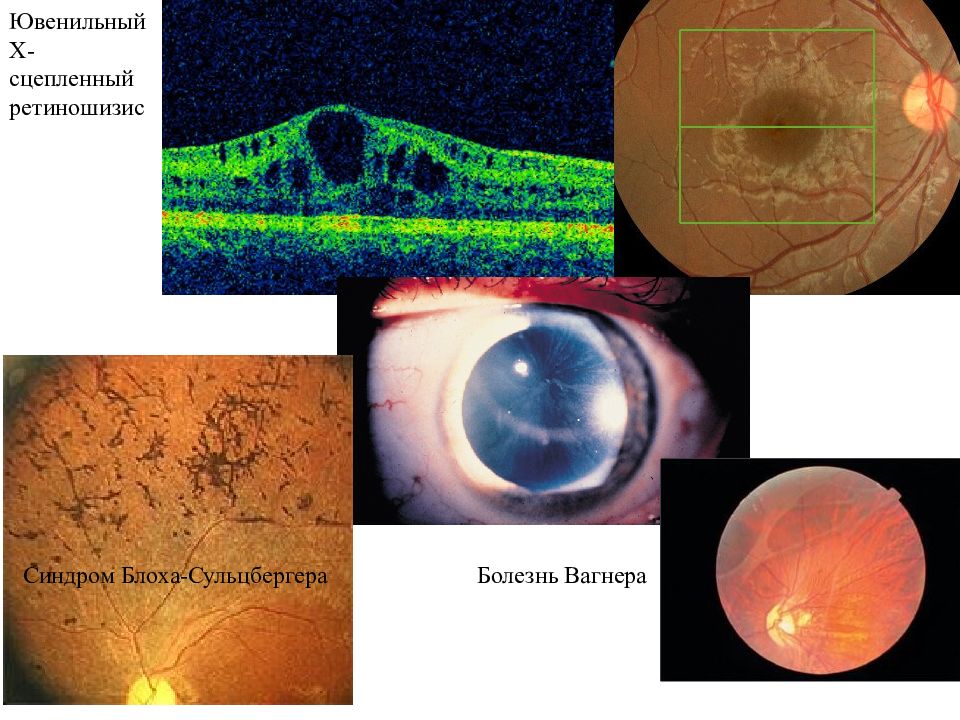

Семейная экссудативная витреоретинопатия (болезнь Крисвика-Скепенса ) - генетически гетерогенное двустороннее заболевание, с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующееся нарушениями васкуляризации сетчатки, фиброзными изменениями в стекловидном теле и частым развитием отслойки сетчатки. Витреальная пролиферация и витреальная тракция могут привести к суб - и интраретинальной экссудации, смещению ( тракционному ) ретинальных сосудов и локальной тракционной отслойке сетчатки

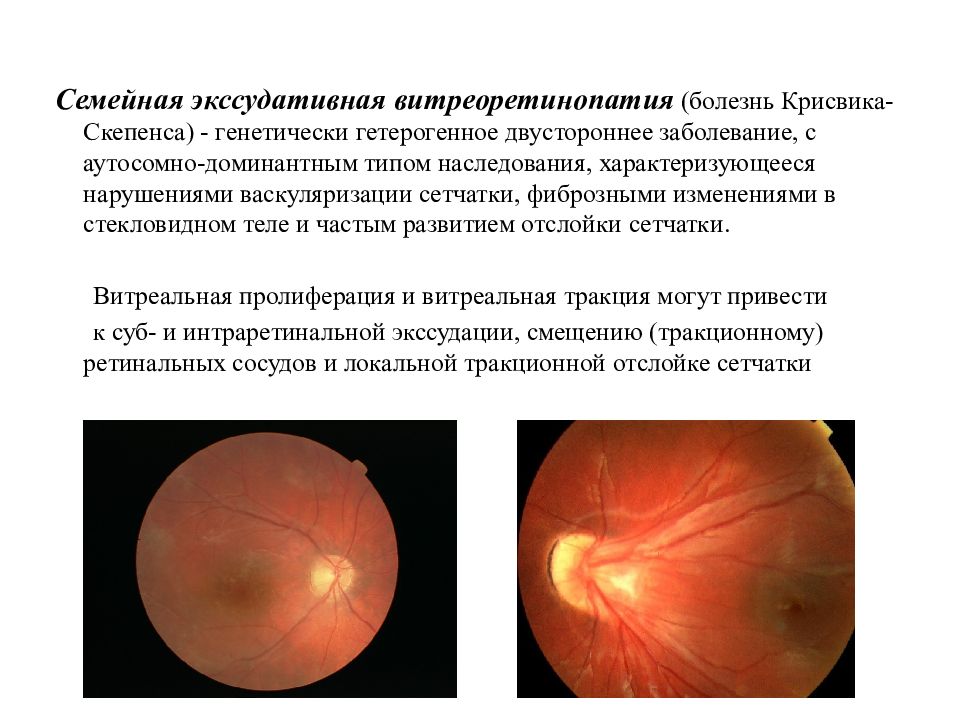

Слайд 43: Семейная экссудативная витреоретинопатия ( продолжение)

Флюоресцентная ангиография позволяет выявить ранние нарушения в виде аваскулярных или неперфузируемых зон, аномально вытянутых и избыточно ветвящихся сосудов, артериовенозных шунтов и телеангиэктазий даже при бессимптомном течении семейной экссудативной витреоретинопатии. В I-II стадиях болезни отмечают просачивание флюоресцеина через стенки расширенных ретинальных сосудов и артериовенозных шунтов, накопление и повышенная проницаемость контрастного вещества в областях фиброваскулярной пролиферации и неоваскуляризации вдоль границы раздела васкулярной и неперфузируемой сетчатки эти изменения приобретают конфигурацию, образно называемую кораллом.

Слайд 44

Врожденная патология сетчатки 1. Аномалии сетчатки 1.1.Кисты сетчатки – это интраретинальные пространства., внутренний и наружный диметр которых меньше, чем толщина окружающей сетчатки. Ультразвуковое В-сканирование ретинальной кисты В зоне расслоения часто образуются одиночные или множественные разрывы, при этом зрительные функции длительное время сохраняться на высоком уровне. Лечение: лазеркоагуляция, витреоретинальная хирургия. .

Слайд 45

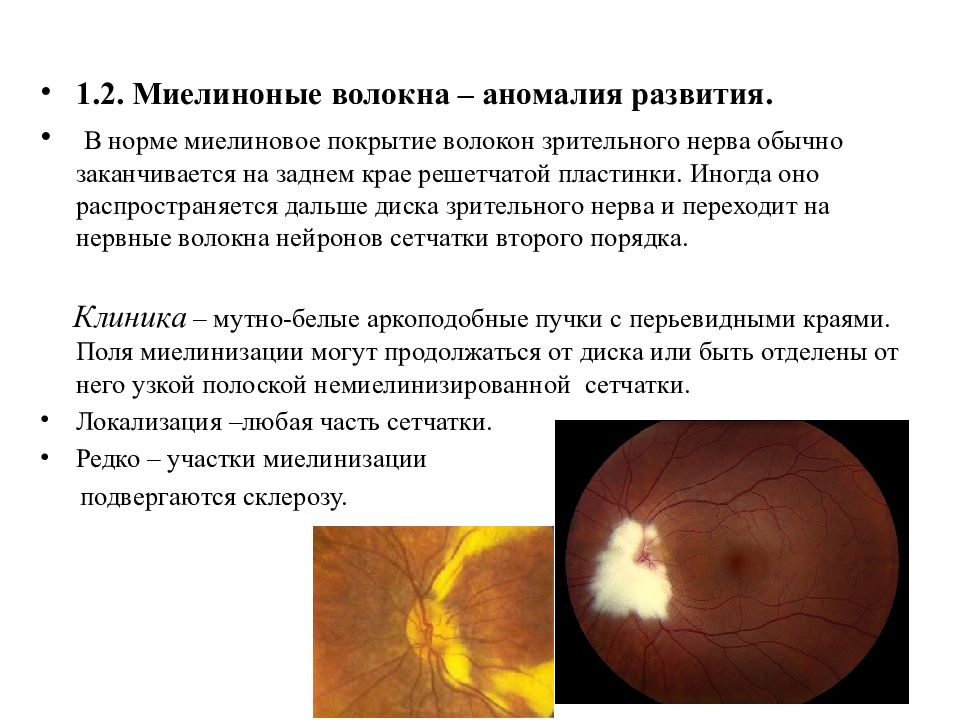

1.2. Миелиноные волокна – аномалия развития. В норме миелиновое покрытие волокон зрительного нерва обычно заканчивается на заднем крае решетчатой пластинки. Иногда оно распространяется дальше диска зрительного нерва и переходит на нервные волокна нейронов сетчатки второго порядка. Клиника – мутно-белые аркоподобные пучки с перьевидными краями. Поля миелинизации могут продолжаться от диска или быть отделены от него узкой полоской немиелинизированной сетчатки. Локализация –любая часть сетчатки. Редко – участки миелинизации подвергаются склерозу.

Слайд 46

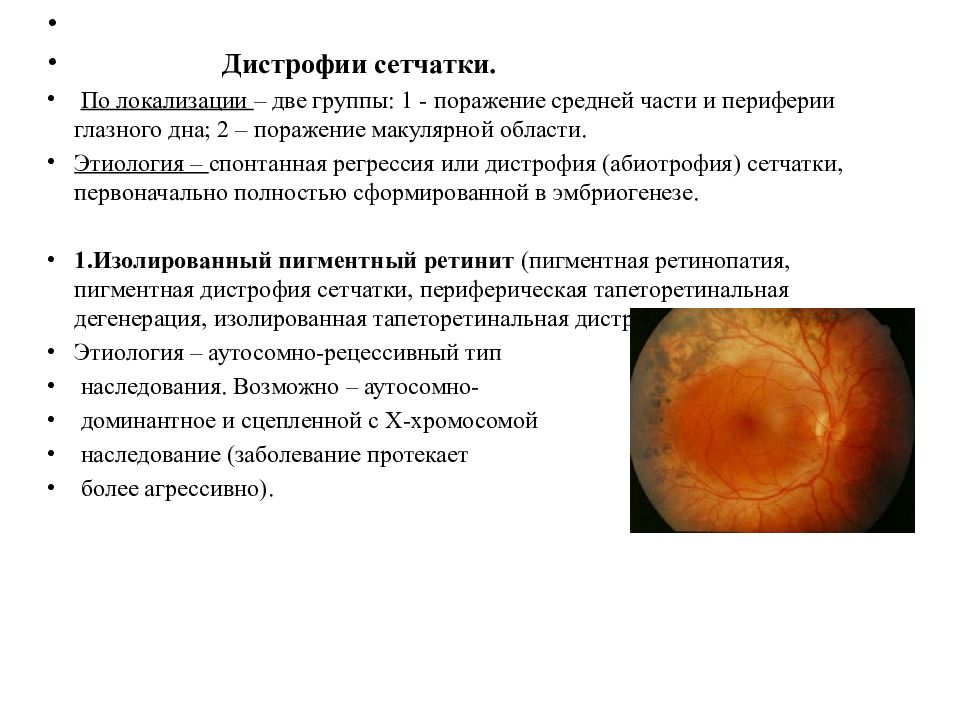

Дистрофии сетчатки. По локализации – две группы: 1 - поражение средней части и периферии глазного дна; 2 – поражение макулярной области. Этиология – спонтанная регрессия или дистрофия ( абиотрофия ) сетчатки, первоначально полностью сформированной в эмбриогенезе. 1.Изолированный пигментный ретинит (пигментная ретинопатия, пигментная дистрофия сетчатки, периферическая тапеторетинальная дегенерация, изолированная тапеторетинальная дистрофия). Этиология – аутосомно-рецессивный тип наследования. Возможно – аутосомно - доминантное и сцепленной с Х-хромосомой наследование (заболевание протекает более агрессивно).

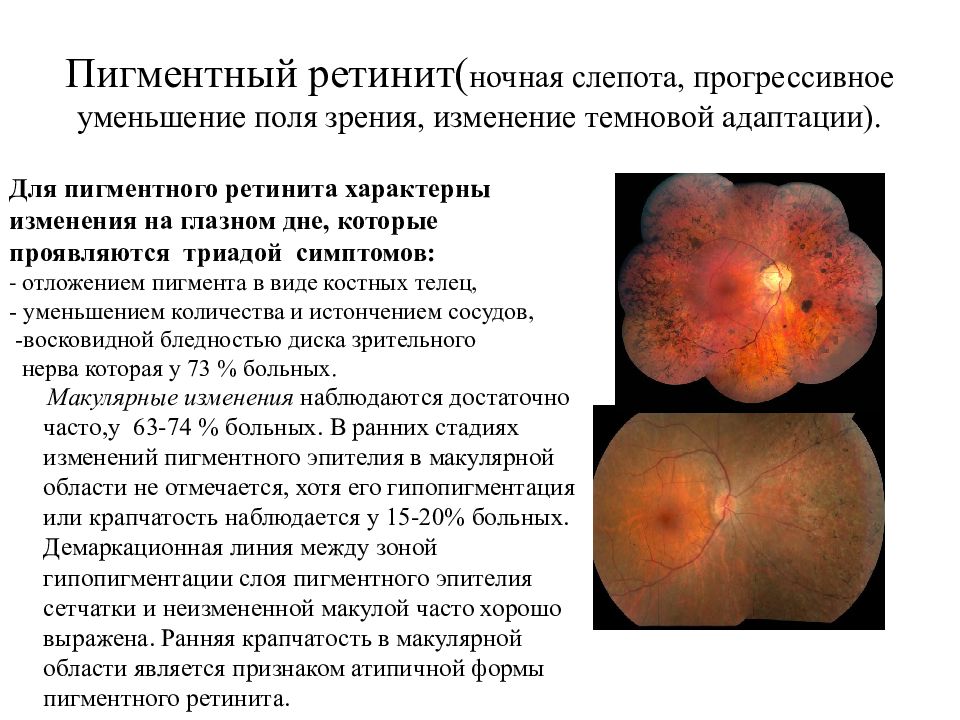

Для пигментного ретинита характерны изменения на глазном дне, которые проявляются триадой симптомов: - отложением пигмента в виде костных телец, - уменьшением количества и истончением сосудов, -восковидной бледностью диска зрительного нерва которая у 73 % больных. Макулярные изменения наблюдаются достаточно часто,у 63-74 % больных. В ранних стадиях изменений пигментного эпителия в макулярной области не отмечается, хотя его гипопигментация или крапчатость наблюдается у 15-20% больных. Демаркационная линия между зоной гипопигментации слоя пигментного эпителия сетчатки и неизмененной макулой часто хорошо выражена. Ранняя крапчатость в макулярной области является признаком атипичной формы пигментного ретинита.

Слайд 48

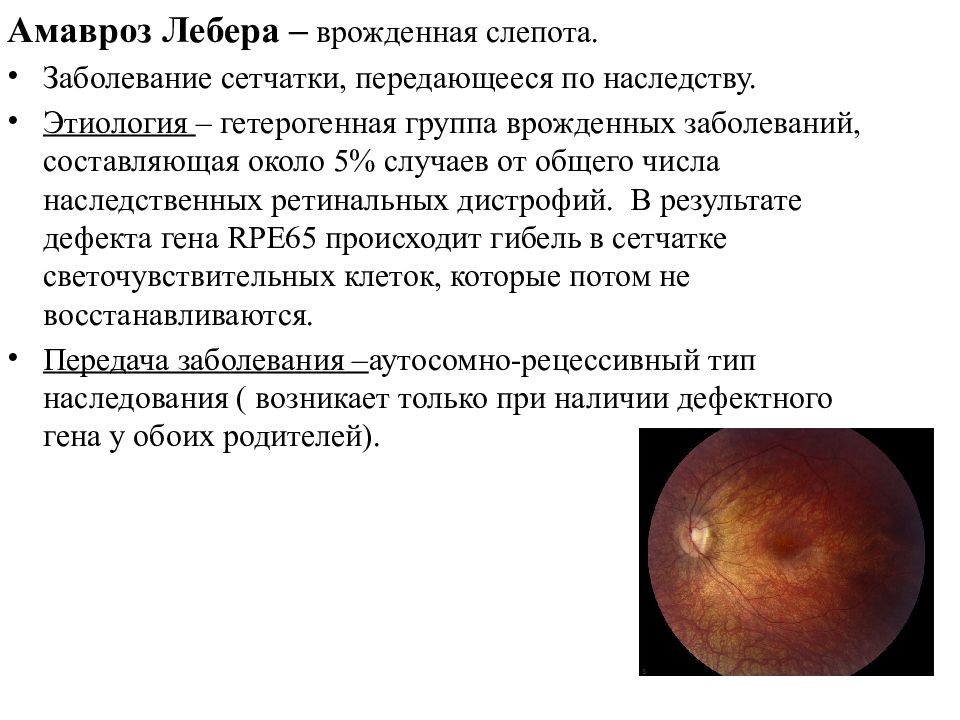

Амавроз Лебера – врожденная слепота. Заболевание сетчатки, передающееся по наследству. Этиология – гетерогенная группа врожденных заболеваний, составляющая около 5% случаев от общего числа наследственных ретинальных дистрофий. В результате дефекта гена RPE 65 происходит гибель в сетчатке светочувствительных клеток, которые потом не восстанавливаются. Передача заболевания – аутосомно-рецессивный тип наследования ( возникает только при наличии дефектного гена у обоих родителей).

Слайд 49

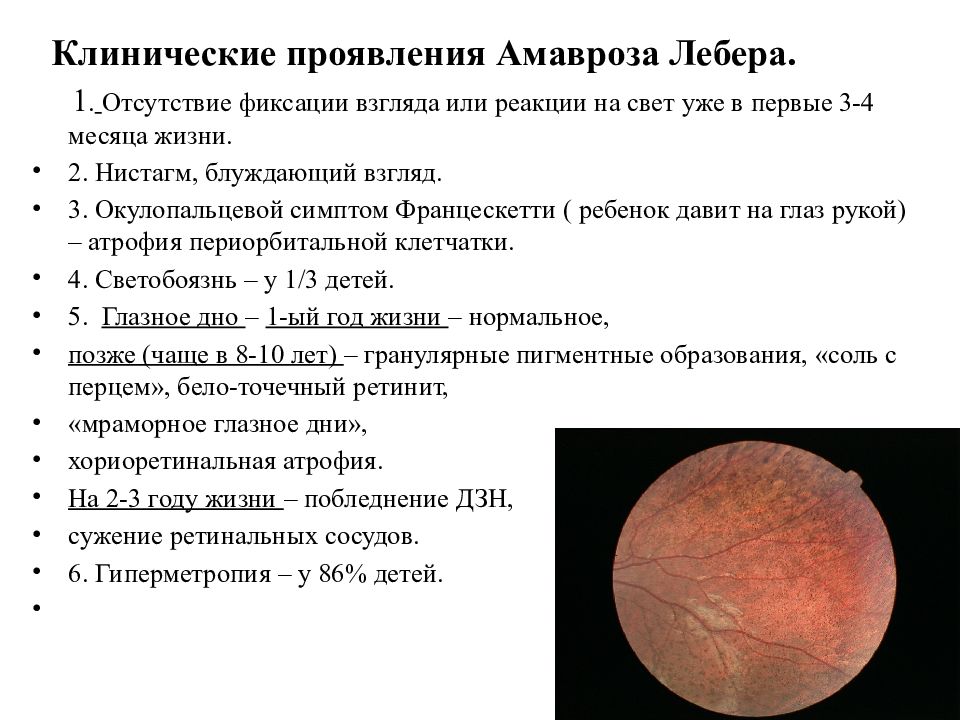

Клинические проявления Амавроза Лебера. 1. Отсутствие фиксации взгляда или реакции на свет уже в первые 3-4 месяца жизни. 2. Нистагм, блуждающий взгляд. 3. Окулопальцевой симптом Францескетти ( ребенок давит на глаз рукой) – атрофия периорбитальной клетчатки. 4. Светобоязнь – у 1/3 детей. 5. Глазное дно – 1-ый год жизни – нормальное, позже (чаще в 8-10 лет) – гранулярные пигментные образования, «соль с перцем», бело-точечный ретинит, «мраморное глазное дни», хориоретинальная атрофия. На 2-3 году жизни – побледнение ДЗН, сужение ретинальных сосудов. 6. Гиперметропия – у 86% детей.

Слайд 50

Электоретинограмма – отсутствует или значительно снижена. Сочетание с системными заболеваниями. 1. Неврологическая симптоматика – в 17-37% случаев. Нейросонография (радиологические исследования) – в головном мозге выявляются вентрикуломегалия или диффузная атрофия мозга. 2. Задержка психомоторного развития – у 15-50,0% детей. 3. Глухота, кардиомиопатия, остеопороз – редко. Лечение. 1. Патогенетического лечения не существует. 2. Ранняя психологическая реабилитация и педагогическая коррекция.

Слайд 51

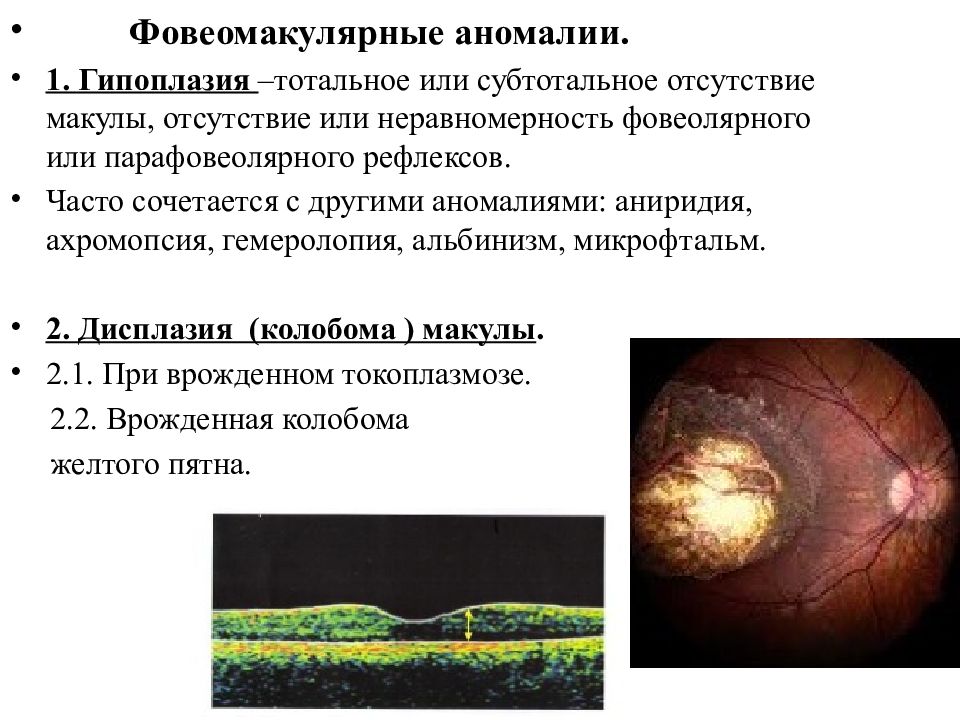

Фовеомакулярные аномалии. 1. Гипоплазия –тотальное или субтотальное отсутствие макулы, отсутствие или неравномерность фовеолярного или парафовеолярного рефлексов. Часто сочетается с другими аномалиями: аниридия, ахромопсия, гемеролопия, альбинизм, микрофтальм. 2. Дисплазия (колобома ) макулы. 2.1. При врожденном токоплазмозе. 2.2. Врожденная колобома желтого пятна.

Слайд 52

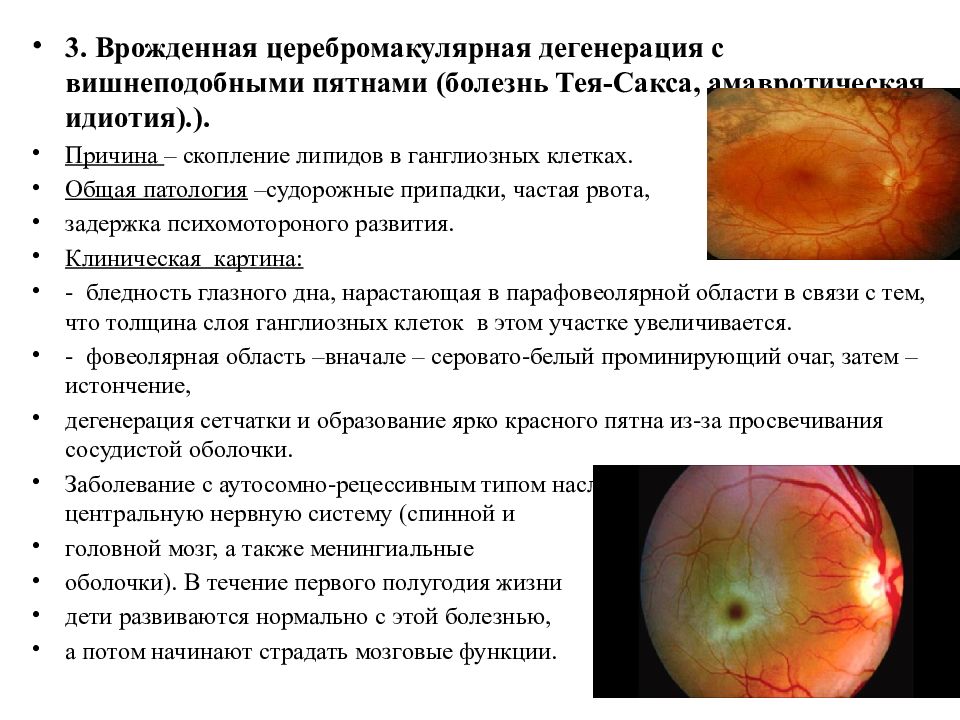

3. Врожденная церебромакулярная дегенерация с вишнеподобными пятнами (болезнь Тея-Сакса, амавротическая идиотия ).). Причина – скопление липидов в ганглиозных клетках. Общая патология –судорожные припадки, частая рвота, задержка психомотороного развития. Клиническая картина: - бледность глазного дна, нарастающая в парафовеолярной области в связи с тем, что толщина слоя ганглиозных клеток в этом участке увеличивается. - фовеолярная область –вначале – серовато-белый проминирующий очаг, затем – истончение, дегенерация сетчатки и образование ярко красного пятна из-за просвечивания сосудистой оболочки. Заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, поражающее центральную нервную систему (спинной и головной мозг, а также менингиальные оболочки). В течение первого полугодия жизни дети развиваются нормально с этой болезнью, а потом начинают страдать мозговые функции.

Слайд 53

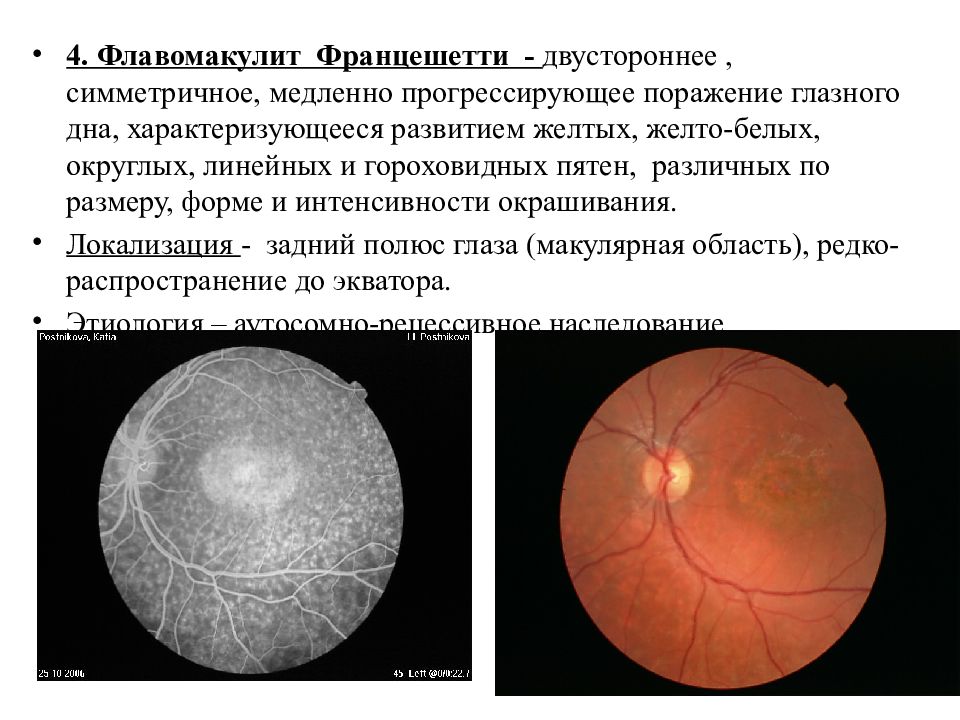

4. Флавомакулит Францешетти - двустороннее, симметричное, медленно прогрессирующее поражение глазного дна, характеризующееся развитием желтых, желто-белых, округлых, линейных и гороховидных пятен, различных по размеру, форме и интенсивности окрашивания. Локализация - задний полюс глаза ( макулярная область), редко- распространение до экватора. Этиология – аутосомно-рецессивное наследование.

Слайд 54

5. Болезнь Штаргардта – желто- пятнистое глазное дно - дистрофическое макулярное заболевание, для которого характерно наличие отдельных, жёлтых пятен « рыбьевидной » формы на уровне пигментного эпителия сетчатки. Клинические проявления – - двусторонние, симметричные. - начало заболевания – исчезновение фовеолярного рефлекса, ретинальный рефлекс – сероватый или металлический, затем в области макулы появляется очаг в виде концентрирующихся пигментных пятен. .

Слайд 55

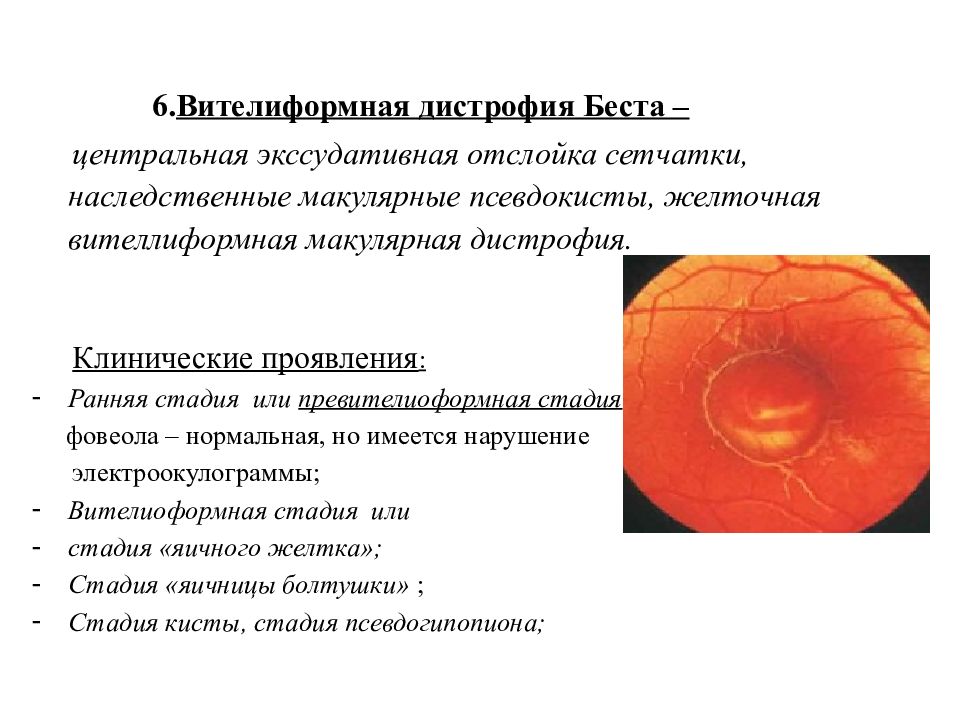

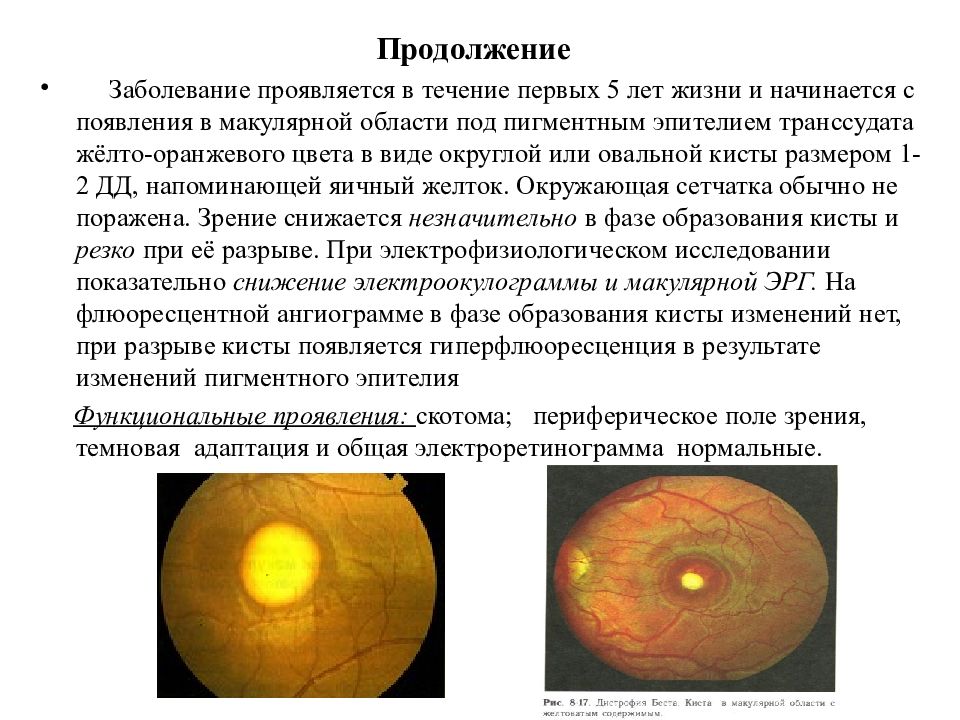

6. Вителиформная дистрофия Беста – центральная экссудативная отслойка сетчатки, наследственные макулярные псевдокисты, желточная вителлиформная макулярная дистрофия. Клинические проявления : Ранняя стадия или превителиоформная стадия.: фовеола – нормальная, но имеется нарушение электроокулограммы ; Вителиоформная стадия или стадия «яичного желтка»; Стадия «яичницы болтушки» ; Стадия кисты, стадия псевдогипопиона ;

Слайд 56

Продолжение Заболевание проявляется в течение первых 5 лет жизни и начинается с появления в макулярной области под пигментным эпителием транссудата жёлто-оранжевого цвета в виде округлой или овальной кисты размером 1-2 ДД, напоминающей яичный желток. Окружающая сетчатка обычно не поражена. Зрение снижается незначительно в фазе образования кисты и резко при её разрыве. При электрофизиологическом исследовании показательно снижение электроокулограммы и макулярной ЭРГ. На флюоресцентной ангиограмме в фазе образования кисты изменений нет, при разрыве кисты появляется гиперфлюоресценция в результате изменений пигментного эпителия Функциональные проявления: скотома; периферическое поле зрения, темновая адаптация и общая электроретинограмма нормальные.

Слайд 57

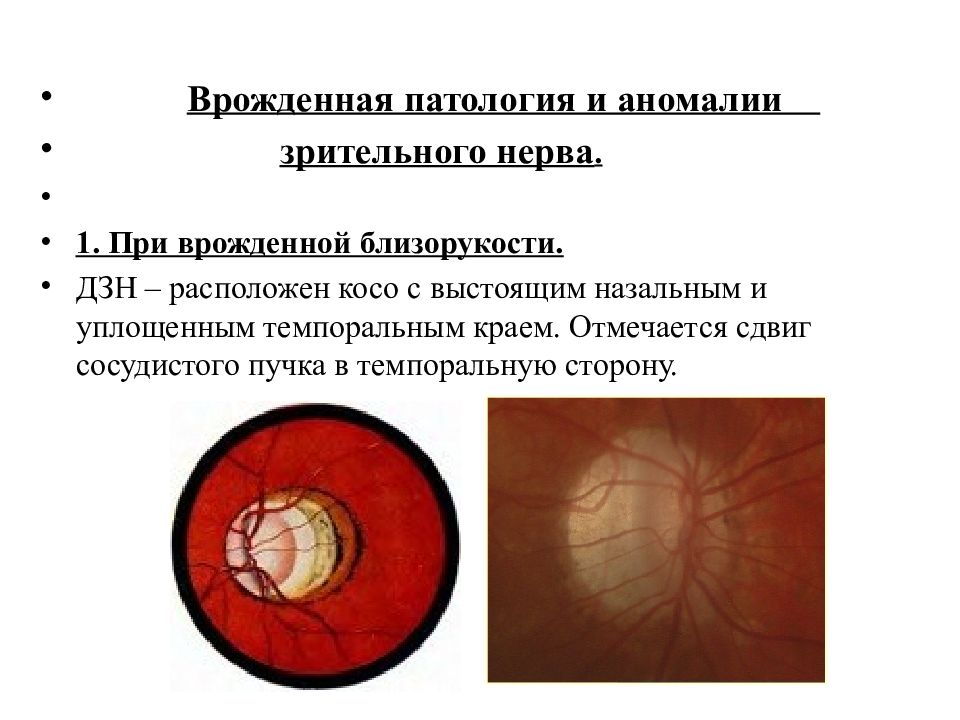

Врожденная патология и аномалии зрительного нерва. 1. При врожденной близорукости. ДЗН – расположен косо с выстоящим назальным и уплощенным темпоральным краем. Отмечается сдвиг сосудистого пучка в темпоральную сторону.

Слайд 58

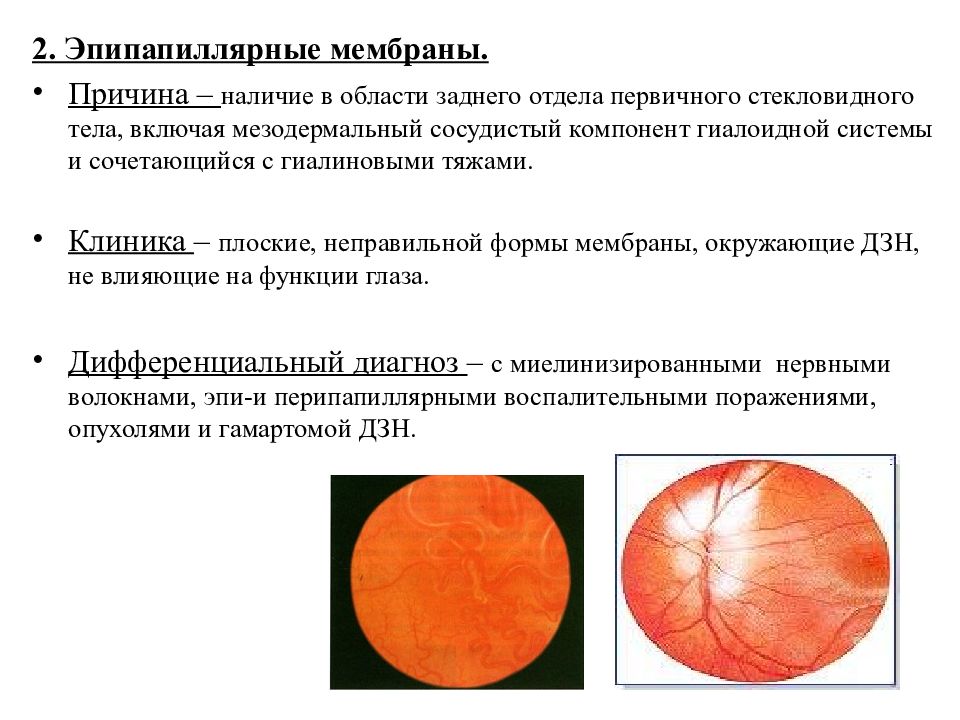

2. Эпипапиллярные мембраны. Причина – наличие в области заднего отдела первичного стекловидного тела, включая мезодермальный сосудистый компонент гиалоидной системы и сочетающийся с гиалиновыми тяжами. Клиника – плоские, неправильной формы мембраны, окружающие ДЗН, не влияющие на функции глаза. Дифференциальный диагноз – с миелинизированными нервными волокнами, эпи-и перипапиллярными воспалительными поражениями, опухолями и гамартомой ДЗН.

Слайд 59

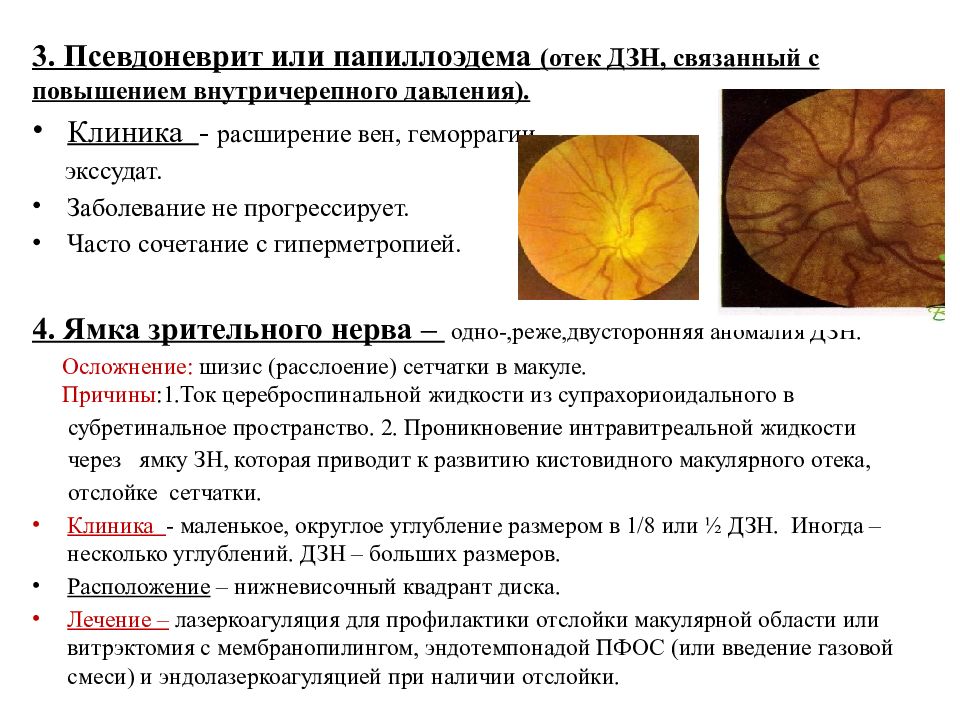

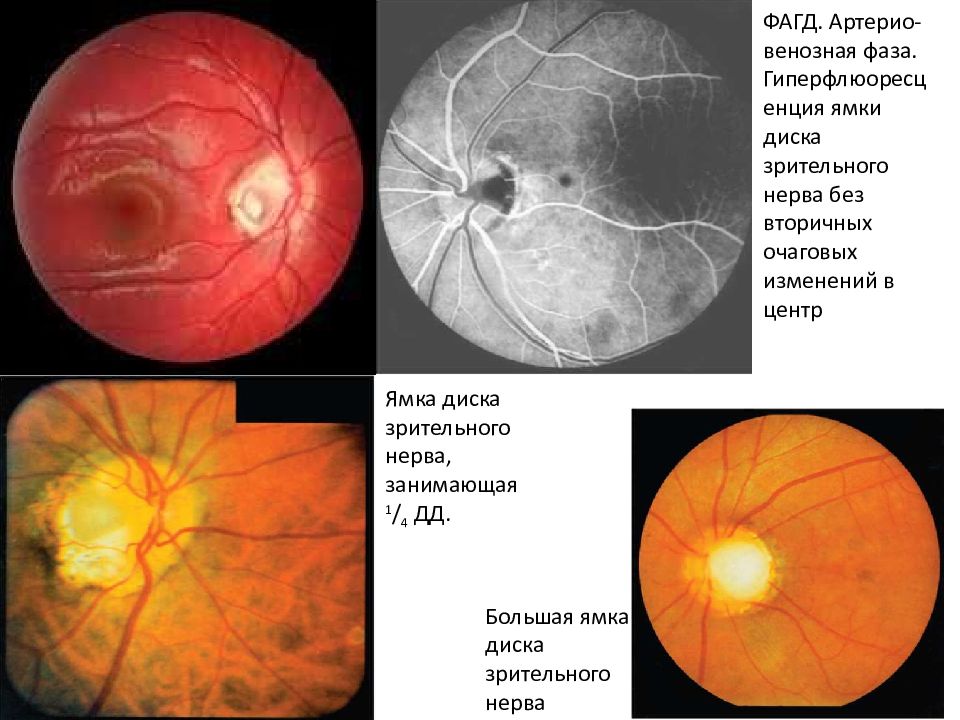

3. Псевдоневрит или папиллоэдема (отек ДЗН, связанный с повышением внутричерепного давления). Клиника - расширение вен, геморрагии, экссудат. Заболевание не прогрессирует. Часто сочетание с гиперметропией. 4. Ямка зрительного нерва – одно-,реже,двусторонняя аномалия ДЗН. Осложнение: шизис (расслоение) сетчатки в макуле. Причины :1.Ток цереброспинальной жидкости из супрахориоидального в субретинальное пространство. 2. Проникновение интравитреальной жидкости через ямку ЗН, которая приводит к развитию кистовидного макулярного отека, отслойке сетчатки. Клиника - маленькое, округлое углубление размером в 1/8 или ½ ДЗН. Иногда – несколько углублений. ДЗН – больших размеров. Расположение – нижневисочный квадрант диска. Лечение – лазеркоагуляция для профилактики отслойки макулярной области или витрэктомия с мембранопилингом, эндотемпонадой ПФОС (или введение газовой смеси) и эндолазеркоагуляцией при наличии отслойки.

Слайд 60

ФАГД. Артерио-венозная фаза. Гиперфлюоресценция ямки диска зрительного нерва без вторичных очаговых изменений в центр Ямка диска зрительного нерва, занимающая 1 / 4 ДД. Большая ямка диска зрительного нерва

Слайд 61

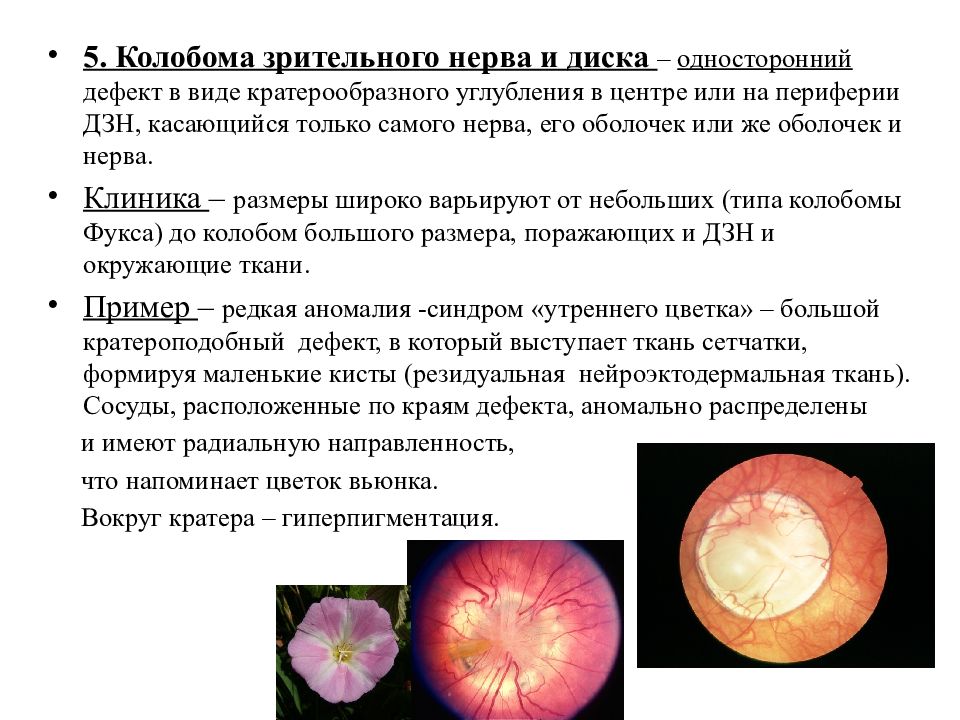

5. Колобома зрительного нерва и диска – односторонний дефект в виде кратерообразного углубления в центре или на периферии ДЗН, касающийся только самого нерва, его оболочек или же оболочек и нерва. Клиника – размеры широко варьируют от небольших (типа колобомы Фукса) до колобом большого размера, поражающих и ДЗН и окружающие ткани. Пример – редкая аномалия - синдром «утреннего цветка» – большой кратероподобный дефект, в который выступает ткань сетчатки, формируя маленькие кисты ( резидуальная нейроэктодермальная ткань). Сосуды, расположенные по краям дефекта, аномально распределены и имеют радиальную направленность, что напоминает цветок вьюнка. Вокруг кратера – гиперпигментация.

Слайд 62

6. Друзы зрительного нерва – 3 группы; 6.1. Идиопатические случаи ( наследуются доминантно) 6.2. Друзы, сочетающиеся с приобретенными заболеваниями глазного яблока и зрительного нерва: окклюзия сосудов, хориоретинит, папиллит, атрофия зрительного нерва и старые посттравматические изменения. 6.3. Друзы, сочетающиеся с врожденными дегенеративными изменениями: пигментный ретинит, факоматозы (туберозный склероз, нейрофиброматоз ).

Слайд 63

Факоматозы (диссеминированные врожденные) – группа врожденных семейных заболеваний, характеризующихся наличием диссеминированных доброкачественных гамартом (врожденная опухоль). - 1. Менингиально - кожный ангиоматоз ( энцефалотригеминальный ангиоматоз, Синдром Стюрж – Вебера). - 2. Нейрофиброматоз ( болезнь Реклингаузена ). - 3. Болезнь Коатса. - 4. Ангиоматоз сетчатки при болезни Гиппель Линдау При факоматозах гамартомы поражают один тип тканей: кровеносные сосуды ( ангиоматоз сетчатки) или нейральную ткань ( нейрофиброматоз ).

Слайд 64

Синдром Стюрж-Вебера – односторонний пламенный невус лица, сочетающийся с врожденной глаукомой, ангиоматозными изменениями в мягкой мозговой оболочке и коре головного мозга с частыми образованиями кальцификатов. Наличие кавернозной гемангиомы сосудистой оболочки глазного яблока, телеангиоэктазии век. - Лечение. Рентгенотерапия. Хирургия врожденной глаукомы.

Слайд 65

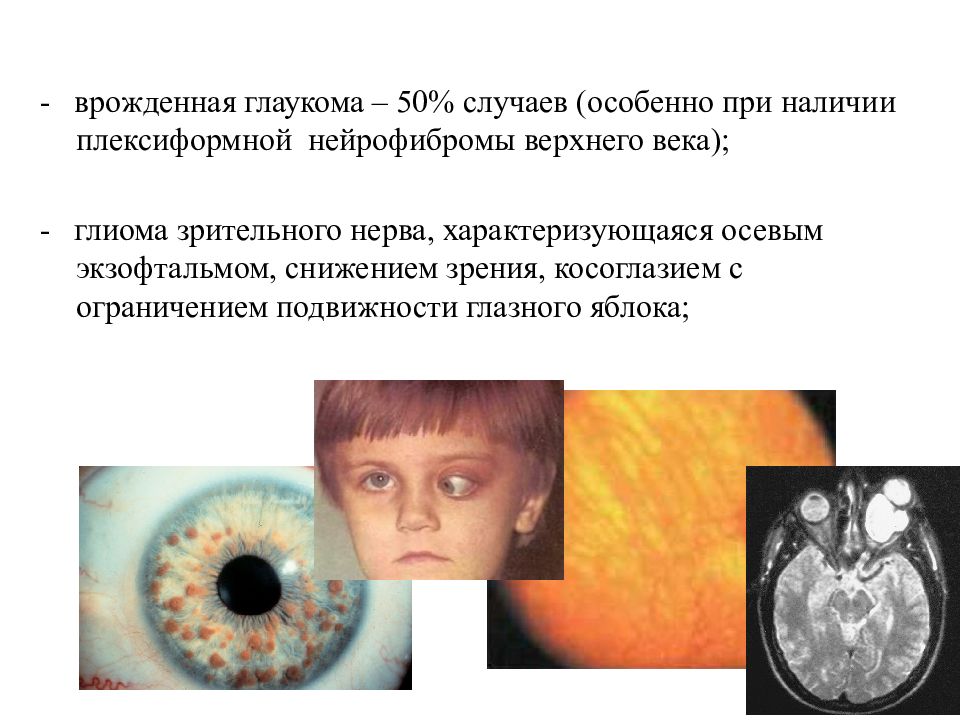

2. Нейрофиброматоз (болезнь Реклингаузена ) – множественные опухоли гистогенетически связанные со шванновскими клетками периферических и черепных нервов и глиальных клеток ЦНС. Спустя различные промежутки времени возможно проявление морфологических и клинических признаков злокачественности новообразований ( фибросаркома, нейрофибросаркома, злокачественная шваннома ). Тип наследования – аутосомно-доминантный. Клиника – поражаются различные структуры глаза (узелки), его придатки и орбита, на теле- кофеподобные пятна, новообразования. нейрофибромы.

Слайд 66

Типы нейрофибром : 1. Обычная нейрофиброма, возникает в результате пролиферации дистального конца нерва, приводящей к образованию мелких локализованных кожных опухолей. 2. Плексиформная нейрофиброма, возникает в результате диффузной пролиферации различных участков нервных волокон, что приводит к значительному утолщению ( нейрофиброматозная слоновость) нервов и кожи. Поражение глазного яблока: - утолщение роговичных и конъюнктивальных нервов; - гамартомы трабекулярного аппарата, увеального тракта, сетчатки, ДЗН ( меланоцитарные невусы трабекулярной сети и увеального тракта, глиальные гемартомы сетчатки и ДЗН);

Слайд 67

- врожденная глаукома – 50% случаев (особенно при наличии плексиформной нейрофибромы верхнего века); - глиома зрительного нерва, характеризующаяся осевым экзофтальмом, снижением зрения, косоглазием с ограничением подвижности глазного яблока;

Слайд 68

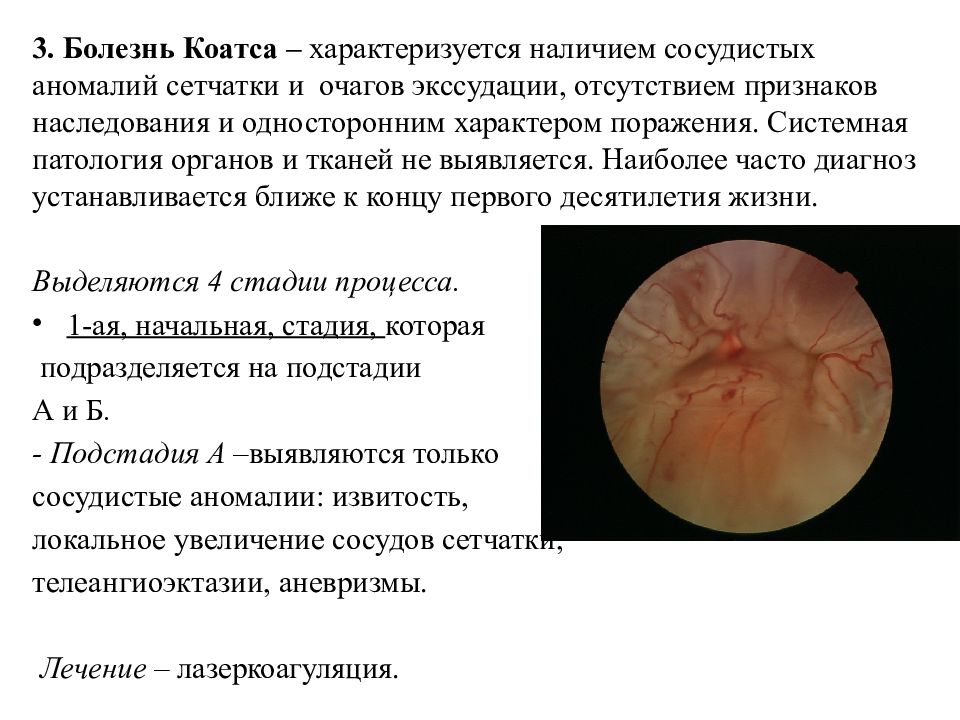

3. Болезнь Коатса – характеризуется наличием сосудистых аномалий сетчатки и очагов экссудации, отсутствием признаков наследования и односторонним характером поражения. Системная патология органов и тканей не выявляется. Наиболее часто диагноз устанавливается ближе к концу первого десятилетия жизни. Выделяются 4 стадии процесса. 1-ая, начальная, стадия, которая подразделяется на подстадии А и Б. - Подстадия А –выявляются только сосудистые аномалии: извитость, локальное увеличение сосудов сетчатки, телеангиоэктазии, аневризмы. Лечение – лазеркоагуляция.

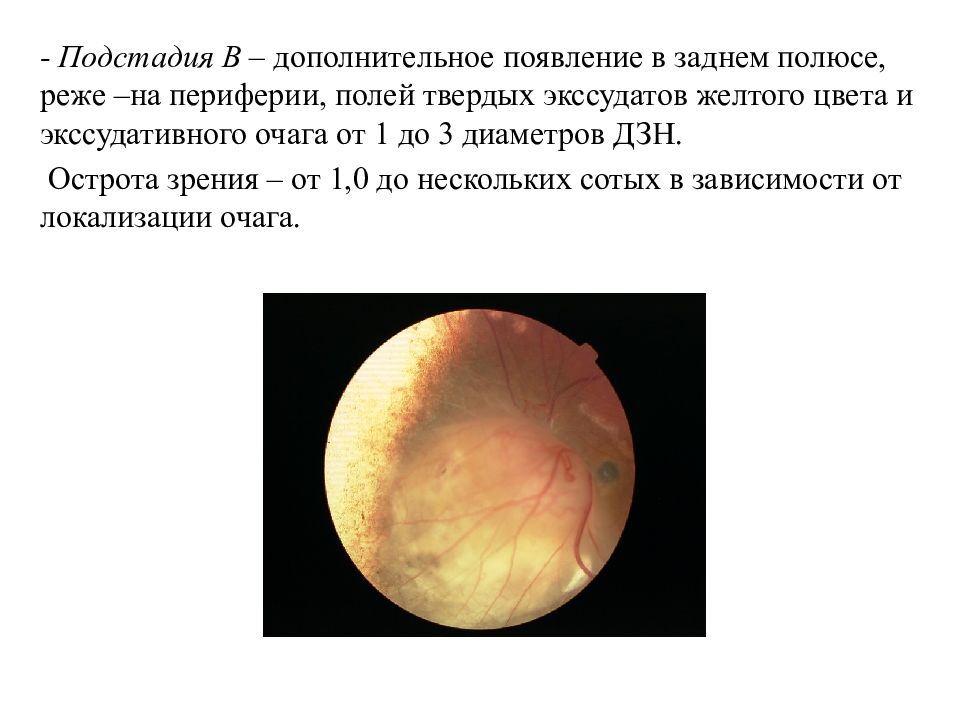

Слайд 69

- Подстадия В – дополнительное появление в заднем полюсе, реже –на периферии, полей твердых экссудатов желтого цвета и экссудативного очага от 1 до 3 диаметров ДЗН. Острота зрения – от 1,0 до нескольких сотых в зависимости от локализации очага.

Слайд 70

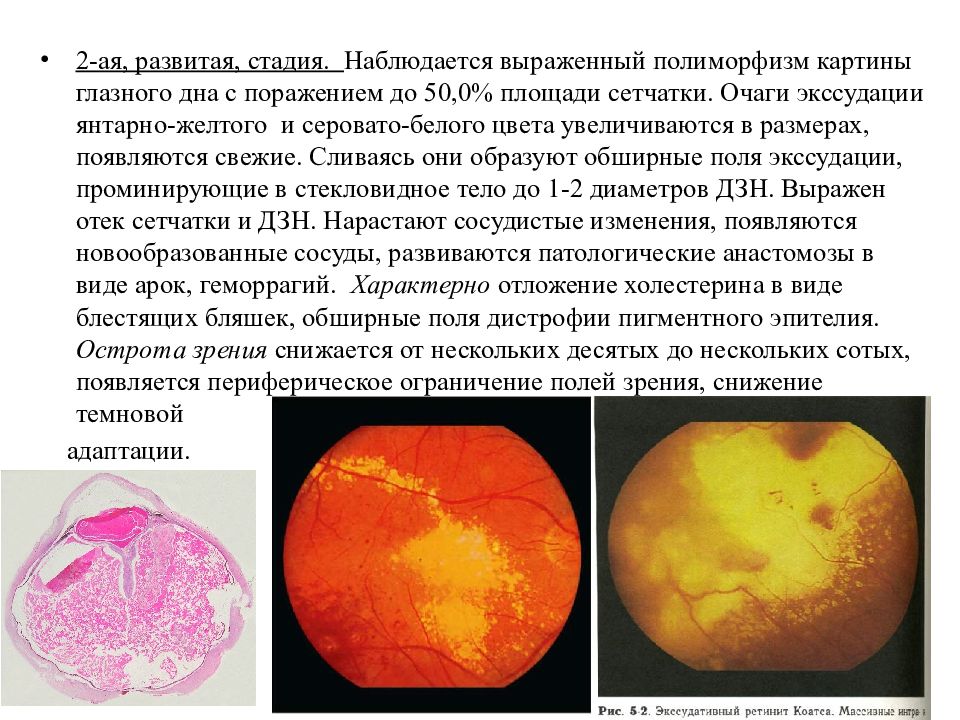

2-ая, развитая, стадия. Наблюдается выраженный полиморфизм картины глазного дна с поражением до 50,0% площади сетчатки. Очаги экссудации янтарно-желтого и серовато-белого цвета увеличиваются в размерах, появляются свежие. Сливаясь они образуют обширные поля экссудации, проминирующие в стекловидное тело до 1-2 диаметров ДЗН. Выражен отек сетчатки и ДЗН. Нарастают сосудистые изменения, появляются новообразованные сосуды, развиваются патологические анастомозы в виде арок, геморрагий. Характерно отложение холестерина в виде блестящих бляшек, обширные поля дистрофии пигментного эпителия. Острота зрения снижается от нескольких десятых до нескольких сотых, появляется периферическое ограничение полей зрения, снижение темновой адаптации.

Слайд 71

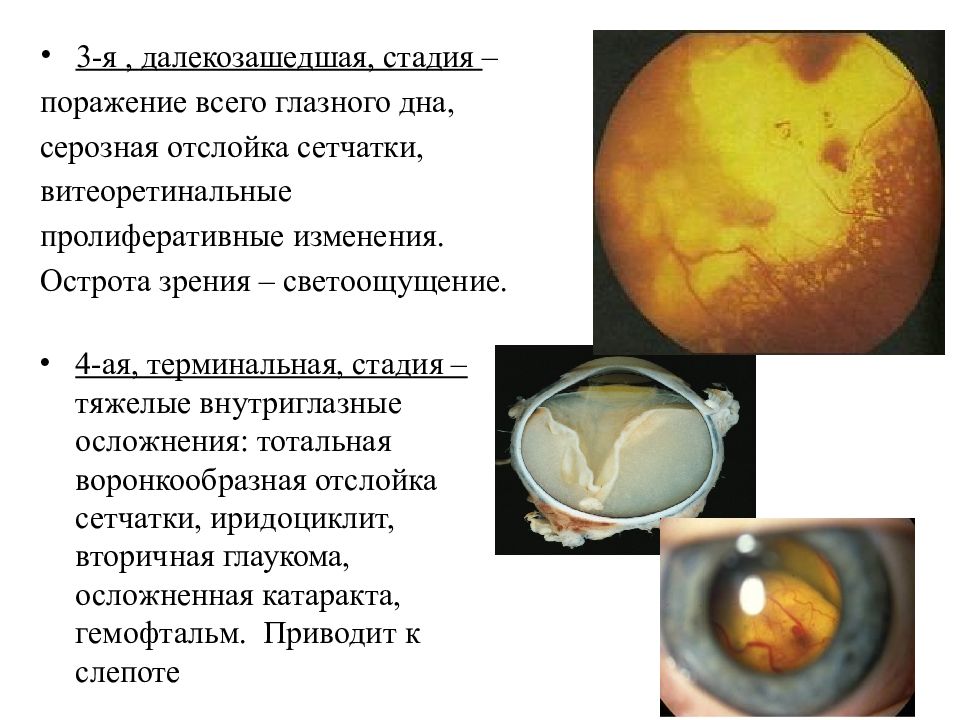

3-я, далекозашедшая, стадия – поражение всего глазного дна, серозная отслойка сетчатки, витеоретинальные пролиферативные изменения. Острота зрения – светоощущение. 4-ая, терминальная, стадия – тяжелые внутриглазные осложнения: тотальная воронкообразная отслойка сетчатки, иридоциклит, вторичная глаукома, осложненная катаракта, гемофтальм. Приводит к слепоте

Слайд 72

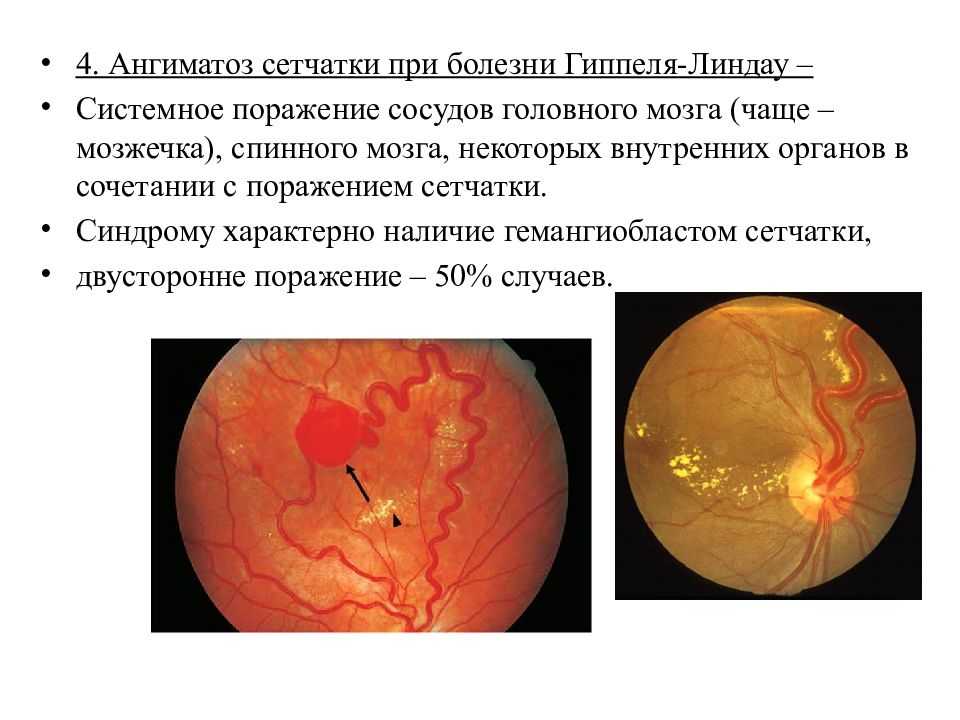

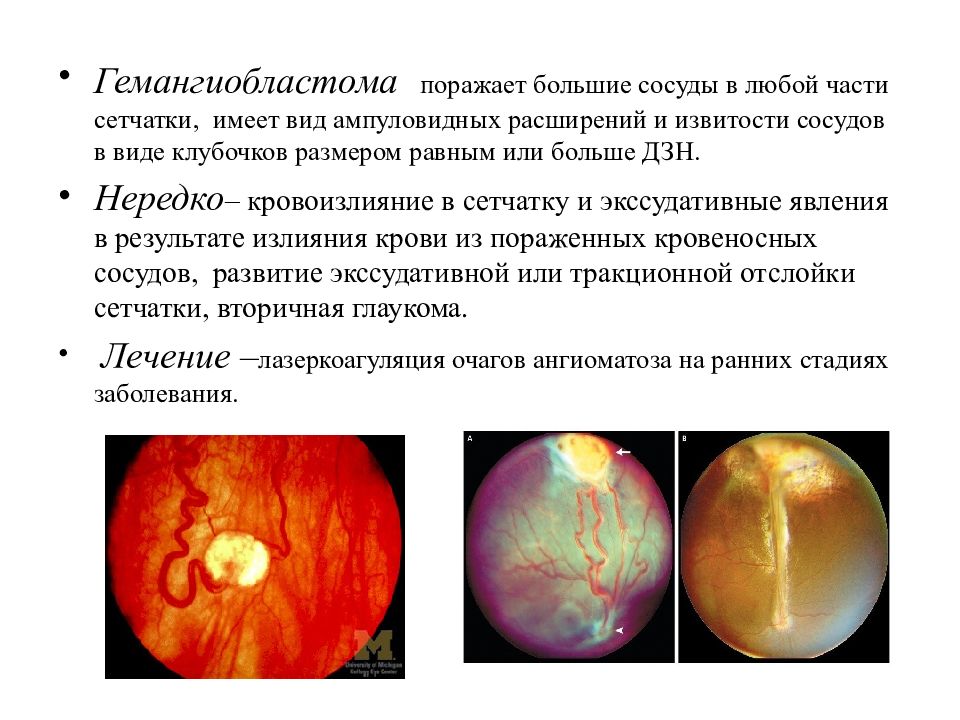

4. Ангиматоз сетчатки при болезни Гиппеля-Линдау – Системное поражение сосудов головного мозга (чаще – мозжечка), спинного мозга, некоторых внутренних органов в сочетании с поражением сетчатки. Синдрому характерно наличие гемангиобластом сетчатки, двусторонне поражение – 50% случаев.

Последний слайд презентации: Врожденные и наследственные заболевания органа зрения Основные морфологические

Гемангиобластома поражает большие сосуды в любой части сетчатки, имеет вид ампуловидных расширений и извитости сосудов в виде клубочков размером равным или больше ДЗН. Нередко – кровоизлияние в сетчатку и экссудативные явления в результате излияния крови из пораженных кровеносных сосудов, развитие экссудативной или тракционной отслойки сетчатки, вторичная глаукома. Лечение – лазеркоагуляция очагов ангиоматоза на ранних стадиях заболевания.