Первый слайд презентации: Коарктация аорты

Выполнила: Студентка V курса 565В группы Московского факультета Педиатрического отделения Соколова Дарья Алексеевна 2010 год

Слайд 2: Определение

Коарктация аорты - врожденное сужение или полное закрытие ее просвета на ограниченном участке. Чаще всего (95 %) это сужение располагается в области перешейка аорты, под которым понимается отрезок от левой подключичной артерии до первой пары межреберных артерий. Возможны и другие локализации сужений - в восходящей, нисходящей грудной или брюшной аорте. Коарктация аорты составляет до 30 % всех врожденных пороков сердца. У детей сегментарное сужение аорты нередко сочетается с гипоплазией перешейка или дуги аорты.

Слайд 3

Заболевание впервые описано Meckel в 1750 г. Термин «коарктация» был предложен в 1838 г. Merrier. В 1903 г. L. Bonnet предложил первую классификацию коарктации, выделив инфантильный и взрослый варианты порока (сейчас не используется). Впервые успешная операция по поводу коарктации аорты у 12-летнего мальчика была произведена шведским хирургом С. Crafford в 1944г. В СССР первую операцию выполнил E. Н. Мешалкин в 1955 г.

Слайд 4: Этиология

Причина формирования коарктации аорты неизвестна, но предложено несколько теорий, объясняющих ее происхождение. Классическая теория Шкоды [Skoda J., 1855] объясняет сужение аорты закрытием ОАП, в результате чего в процесс вовлекается прилегающий участок аорты. Эта теория и сегодня имеет своих сторонников [Amato J. et al., 1991 ]. Talner и М. Berman (1975) полагают, что закрытие ОАП после рождения ребенка начинается с его легочного конца. Вначале это не препятствует кровотоку по аорте, но в дальнейшем по мере закрытия протока при наличии серповидной складки в аорте происходит сужение аорты и возникает градиент давления, что объясняет случаи развития коарктации через 2-3 нед после рождения. Подобный механизм развития коарктации может наблюдаться после хирургической перевязки ОАП.

Слайд 5

A. Rudolph и соавт. (1972) предложили гемодинамическую теорию развития коарктации аорты, согласно которой во время внутриутробной жизни в восходящую часть аорты поступает 50% суммарного выброса крови из желудочков сердца, в нисходящую часть-65%, а через перешеек аорты проходит лишь 25% крови, что обусловливает его узость, которая в определенных условиях может сохраняться и усугубляться после рождения ребенка. Аорта новорожденного характеризуется несоответствием ее диаметров в области перешейка и нисходящей части [Sinha S. et al., 1969 ]. Перешеек аорты у новорожденного обычно на 30% уже восходящей и нисходящей частей. В тех случаях, когда вследствие внутрисердечного дефекта в восходящую часть аорты поступает меньше крови, чем в норме, сужение перешейка может сохраняться и усугубляться.

Слайд 6: Классификация

Для практических целей целесообразно выделять четыре варианта коарктации аорты: I – изолированная коарктация аорты, II – коарктация аорты в сочетании с ОАП, III – коарктация аорты в сочетании с ДМЖП, IV – коарктация аорты в сочетании с другими ВПС. При всех этих вариантах может быть тубулярная гипоплазия перешейка или дуги аорты различной протяженности, а при III и IV-ОАП. Выделяют также два варианта порока в зависимости от течения заболевания: коарктация аорты у грудных детей и коарктация аорты у подростков и взрослых.

Слайд 7: Патологическая анатомия

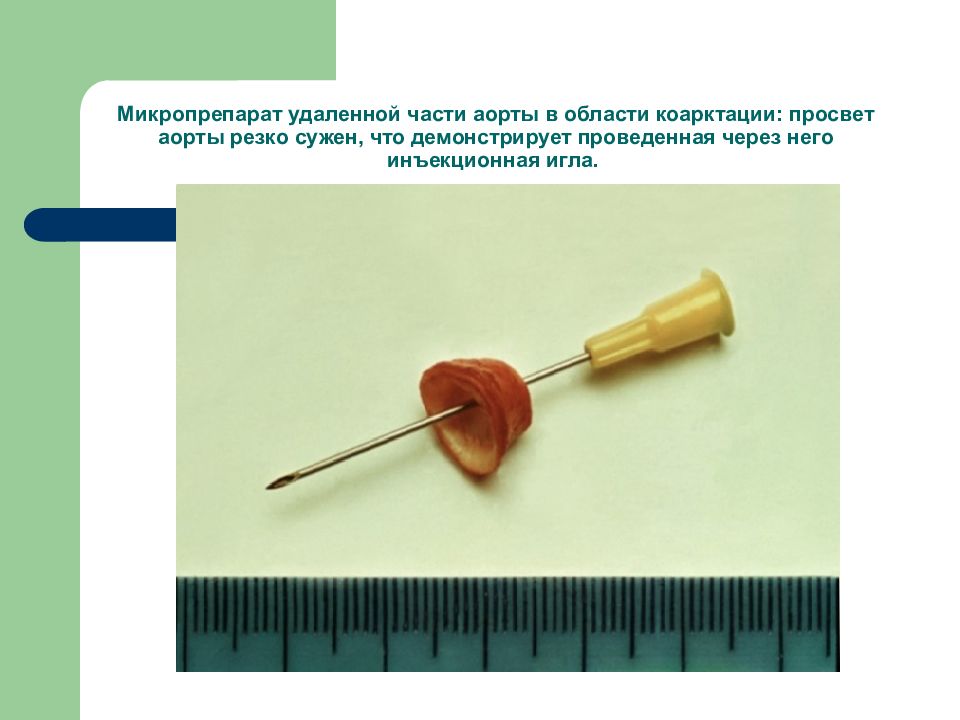

Сужение аорты может располагаться проксимальнее, дистальнее или непосредственно в месте впадения ОАП в аорту. Эти варианты можно разделить на постдуктальный и предуктальный. Постдуктальный вариант коарктации аорты характеризуется локализованным сужением ее просвета, представленным диафрагмой с эксцентрическим отверстием.

Слайд 8

Предуктальный вариант характеризуется сужением аорты проксимальнее впадения в нее ОАП и чаще встречается у больных первого года жизни. Можно выделить три основных анатомических варианта предуктального варианта коарктации аорты [Keith J., 1978]: I-локализованное сужение проксимальнее протока (40%); II-диффузное сужение (гипоплазия) всего перешейка аорты от устья левой подключичной артерии до протока (40%); III-диффузное сужение не только перешейка, но и дуги аорты, обычно наблюдаемое до устья левой сонной артерии (20%).

Слайд 9

Редкими вариантами сужения аорты являются двойная, или так называемая тандем-коарктация, коарктация при правосторонней дуге и нисходящей части аорты, коарктация при двойной дуге аорты и при правосторонней дуге и левой нисходящей части аорты. Коарктация аорты может сочетаться с аномалией отхождения подключичных артерий (отхождение левой или правой подключичной артерии дистальнее места сужения). В исключительно редких случаях обе подключичные артерии могут отходить дистальнее места сужения.

Слайд 10

Еще в период внутриутробной жизни у больных с коарктацией аорты развивается большая сеть коллатеральных сосудов, выраженность которой зависит от характера сужения аорты. Сосуды, участвующие в коллатеральном кровообращении (ветви подключичной артерии, межреберные, внутренние грудные, лопаточные артерии, артерии эпигастрия), со временем значительно увеличиваются в диаметре, стенки их истончаются. Возникают аневризмы аорты, коллатеральных артерий, сосудов головного мозга. Особенно часто эти изменения наблюдаются у больных старше 20 лет. У больных старше 8-10 лет расширенные межреберные артерии могут вызвать деформацию нижних краев ребер, так называемые узуры.

Существуют две главные гипотезы, предложенные для объяснения артериальной гипертензии при коарктации аорты: почечная и механическая. Согласно первой гипотезе, причиной артериальной гипертензии является ишемия почек вследствие сниженного кровотока и давления в нисходящей части аорты. Согласно второй гипотезе, причиной гипертензии является препятствие кровотоку в аорте.

Слайд 12: Клиника КА у грудных детей

Порок проявляется развитием выраженной сердечно-легочной недостаточности, отсутствием аппетита, беспокойством ребенка. В крайних случаях могут наблюдаться признаки кардиогенного шока. Нередко дети поступают в терапевтические стационары в связи с развившейся пневмонией, а сужение аорты выявляют лишь после тщательного обследования ребенка. Отсутствие или ослабление пульсации на нижних конечностях, артериальная гипертензия в верхней половине туловища и градиент систолического давления (от 20 до 150 мм рт. ст.) между верхними и нижними конечностями являются основными признаками коарктации аорты у грудных детей.

Слайд 13

ЭКГ у грудных детей характеризуется признаками перегрузки правых отделов сердца (60% случаев), изолированной гипертрофией левого желудочка (20% случаев), комбинированной гипертрофией желудочков (5% случаев) и отсутствием признаков гипертрофии миокарда (15% случаев). Рентгенологическое исследование выявляет кардиомегалию, усиление легочного сосудистого рисунка, выбухание дуги легочной артерии. Размеры сердца по мере нарастания сердечной недостаточности могут увеличиваться, как и признаки венозного застоя в легких.

Слайд 14

Эхокардиография позволяет установить характер и степень сужения аорты, тип сопутствующих ВПС, оценить сократительную способность миокарда, особенности кровотока в аорте и направление сброса крови. Достоверность исследования достигает 90% и повышается при комбинированном использовании одномерной, двухмерной и доплерографии.

Слайд 15: Диагноз

Коарктация аорты может быть заподозрена у грудного ребенка при проявлении тяжелой, резистентной к лечению сердечной недостаточности. Диагноз должен основываться на определении характера пульсации на руках и ногах и измерении артериального давления. Рентгенологическое исследование помогает выявить сужение аорты при контрастировании пищевода и заподозрить фиброэластоз у больных со значительным увеличением размеров сердца. Фиброэластоз наблюдается у 20% больных первого года жизни с коарктацией аорты. Эхокардиография позволяет поставить окончательный диагноз. Следует помнить, что сопутствующие пороки наблюдаются у 80% больных грудного возраста; во всех сомнительных случаях показаны зондирование полостей сердца и аортография.

Слайд 16: Клиника КА у детей старше года и у взрослых

Ю. Е. Березов и А. В. Покровский (1965) выделяют 5 периодов течения заболевания в зависимости от возраста больных. Первый – критический период, он наблюдается в течение первого года жизни, когда отмечают наиболее высокую смертность больных. Второй – период приспособления, охватывающий возраст от 1 года до 5 лет. Дети жалуются на головные боли, одышку, утомляемость. Но в большинстве случаев жалобы отсутствуют, а клиническая симптоматика бедна. Родители часто не замечают слабо выраженных признаков заболевания.

Слайд 17

Третий – период компенсации, охватывает возраст от 5 до 15 лет. Больные, как правило, жалоб не предъявляют, заболевание часто обнаруживается только при врачебном осмотре. Четвертый – период относительной декомпенсации, обычно соответствующий периоду полового созревания, у больных появляются различные жалобы, что вынуждает их обращаться к врачу. Пятый – период декомпенсации, наблюдающийся в 20-40-летнем возрасте больных, т. е. в том возрасте, до которого они доживают. Больные часто предъявляют жалобы, характерные для гипертонической болезни (головные боли, тяжесть и ощущение пульсации в голове, быстрая умственная утомляемость, ухудшение памяти и зрения, носовые кровотечения).

Слайд 18

Дети в возрасте от 1 года до 15 лет обычно не предъявляют жалоб, внешне выглядят здоровыми, у них хорошо развита мускулатура верхней половины туловища. Часто видна пульсация в яремной ямке, что является одним из характерных симптомов заболевания. Пульсирующие коллатеральные сосуды у детей и подростков наблюдаются редко, обычно это межреберные артерии и артерии в лопаточной области (более выражены при наклоне больного вперед с опущенными руками либо при скрещивании рук на груди). Артериальное давление повышено до 140-150 мм рт. ст., но может достигать 220 мм рт. ст. Пульсация на бедренных артериях ослаблена или отсутствует.

Слайд 19

При аускультации шумы над областью сердца выслушиваются у большинства больных, обычно это систолический шум средней интенсивности, выслушиваемый вдоль левого края грудины. Он хорошо проводится на верхушку сердца и на спину. ЭКГ у детей и подростков в 70% случаев позволяет выявить признаки гипертрофии левого желудочка сердца. Рентгенологически у 45% больных сердце нормальных размеров, значительно увеличено у 5% и умеренно – у 50% больных. Тень сердца разнообразной конфигурации.

Слайд 20: Диагноз

Эхокардиография показана всем больным для установления диагноза и выявления сопутствующих пороков. Диагноз коарктации аорты у детей и подростков обычно устанавливают на основании осмотра и клинических исследований.

Слайд 21

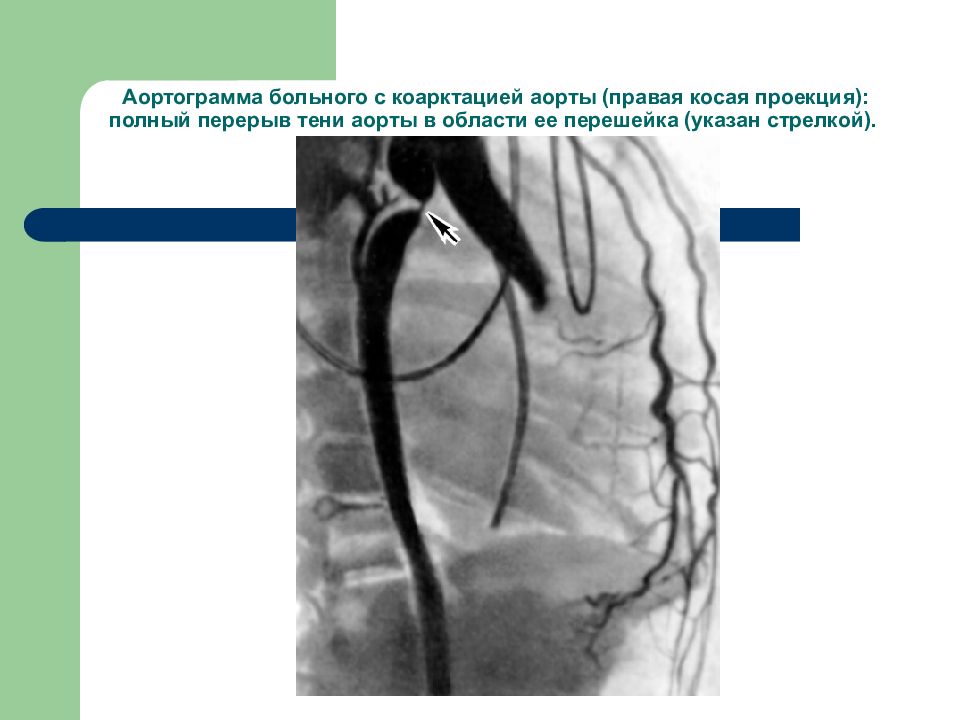

Аортография выполняется по методу Сельдингера с обязательной записью градиента давления в области сужения аорты. Катетеризация полостей сердца и ангиокардиография необходимы для уточнения характера сопутствующих пороков, а также при подозрении на аневризму и кальциноз аорты. Для установления степени легочной гипертензии производят катетеризацию правых отделов сердца. При аортографии у взрослых больных выявляют расширение восходящей части аорты, брахиоцефальных сосудов и подключичной артерии. При резкой коарктации аорты контрастированная кровь попадает через коллатеральные сосуды (подключичная артерия – внутренняя грудная артерия – межреберные артерии) в нисходящую часть аорты. Сужение аорты, чаще в виде песочных часов, располагается на уровне IV и V грудных позвонков.

Слайд 22

Диагностика коарктации аорты у взрослых больных обычно не представляет трудностей вследствие очень характерной клинической картины: повышение артериального давления на руках в сочетании со снижением артериального давления и ослаблением пульсации на бедренных артериях. Диагностические трудности могут возникать при аномалиях подключичных артерий в сочетании с коарктацией аорты: отхождением одной или в очень редких случаях обеих подключичных артерий дистальнее места сужения аорты. Поэтому важно измерять артериальное давление на всех конечностях.

Слайд 23

Рентгенологическое исследование важно для подтверждения диагноза. Узурация ребер, типичный изгиб контрастированного пищевода в области коарктации, усиленная пульсация левого желудочка, восходящей части аорты и брахиоцефальных сосудов позволяют заподозрить заболевание. При сочетании коарктации аорты с другими ВПС, особенно у грудных детей, очень информативно эхокардиографическое исследование.

Слайд 24: Дифференциальный диагноз

Коарктацию аорты дифференцируют от пороков и заболеваний, вызывающих артериальную гипертензию (вазоренальная гипертензия, эссенциальная гипертензия, аортальный порок сердца). При этих процессах, кроме сужения аорты, отсутствуют и два режима кровообращения – выше и ниже коарктации, поэтому тщательный осмотр больных позволяет в большинстве случаев поставить диагноз. Неспецифический аортит имеет сходные с коарктацией аорты проявления: повышение артериального давления на руках и снижение на ногах. Больные часто предъявляют жалобы на боли в брюшной полости. Систолический или непрерывный систолодиастолический шум выслушивается в области поясницы. На рентгенограммах отсутствуют характерные для коарктации аорты признаки.

Слайд 25: Естественное течение и прогноз

Коарктация аорты характеризуется крайне неблагоприятным естественным течением. 56% больных умирают в течение первого года жизни, причем сочетание коарктации аорты с другими пороками обусловливает еще более неблагоприятный прогноз. Даже при изолированной коарктации смертность в течение первого года жизни достигает 34%. Смертельные исходы наблюдаются чаще в период новорожденности, первые дни и недели жизни.

Слайд 26

Средняя продолжительность жизни около 30 лет, 70% больных умирают в возрасте до 40 лет, лишь незначительная часть больных доживают до 60-70 лет. Основными причинами смерти являются: недостаточность левого желудочка сердца, разрыв аневризмы аорты или сосудов головного мозга, бактериальный эндокардит, расслаивающая аневризма аорты (часто у беременных с коарктацией аорты). Так как большинство больных умирают в течение первого года жизни, именно в этом возрасте и должен решаться вопрос хирургического лечения коарктации аорты у большинства больных.

Слайд 27: Лечение – только оперативное! Показания к операции

Наличие коарктации аорты является абсолютным показанием к операции, риск которой неодинаков в различные возрастные периоды и зависит от тяжести состояния больных, анатомии порока и расстройств кровообращения. При изолированной коарктации аорты операция показана при высокой артериальной гипертензии, кардиомегалии, признаках неконтролируемой сердечной недостаточности и фиброэластоза. При отсутствии осложненного течения оптимальным для операции следует считать возраст от 1 года до 3 лет. Именно в этом возрасте может быть наложен прямой аортальный анастомоз достаточного диаметра, не препятствующий в дальнейшем увеличению просвета аорты по мере роста ребенка.

Слайд 28

У взрослых больных в возрасте старше 19-20 лет вопрос о показаниях к операции должен решаться индивидуально: операция необходима больным, у которых отсутствуют склеротическая форма легочной гипертензии и тяжелый кальциноз аорты. С осторожностью определяют показания к операции и у взрослых больных с выраженной декомпенсацией кровообращения. В подобных случаях следует выяснить причину сердечной недостаточности и оценить сократительную способность миокарда, так как хирургическое вмешательство связано с большим риском. Операция не показана больным грудного возраста с некорригируемыми сопутствующими ВПС, например, с синдромом гипоплазии левого желудочка.

Слайд 29: Хирургическое лечение

Идеальным видом операции, особенно у растущих детей, является резекция суженного участка аорты с ее анастомозом конец в конец. Однако такая операция нередко невыполнима при выраженной протяженности сужения и тяжелых склеротических изменениях стенки сосуда. В подобной ситуации проводится протезирование аорты синтетическим протезом, а также пластика места сужения синтетической заплатой или левой подключичной артерией. Ряду пациентов может быть предпринята баллонная дилатация коарктации в условиях рентгеноперационной.

Слайд 30

После резекции коарктации аорты с анастомозом конец в конец через 5 лет отличные и хорошие результаты наблюдались у 83% больных и в сроки до 14 лет результаты стабильно удерживаются на этом уровне. При протезировании аорты отличные и хорошие результаты получены у 79%, однако к 10-му году их число уменьшилось до 52% больных. В первые 3-6 мес после операции больной нуждается в освобождении от учебы или работы. Необходим контроль за АД. При сохраняющейся гипертензии показано лечение гипотензивными препаратами, включая бета-блокаторы, лечение нужно проводить курсами. Восстановление трудоспособности и полная реабилитация больных после резекции коарктации наступают спустя год после операции. В первый год необходимы восстановительное лечение и лечебная физкультура. В основе восстановительного лечения при сохраняющейся гипертензии лежит дифференцированная терапия препаратами различного механизма действия.